2011-10-25 Tue

■ #911. 語の定義がなぜ難しいか (2) [morphology][terminology][word_formation][word]

昨日の記事[2011-10-24-1]に引き続き,語の定義の難しさを垣間見る記事の第2弾.英語の正書法には,語と語の間に空白を入れる習慣があるので,語の定義は自明のように思われるかもしれない.しかし,英語に限らず言語一般について語を定義づけようとするのであれば,各言語の正書法の習慣に依存した定義は不適切である(正書法ですら,flower pot ~ flower-pot ~ flowerpot などの揺れが示すとおり,語の区切りは不明確である).そもそも書き言葉をもたない言語も多いのだから,話し言葉を基準にした語の定義がなされなければならない(言語学における話し言葉の優位性については,[2011-05-15-1]の記事「#748. 話し言葉と書き言葉」を参照).

Crystal (240--41) は,話し言葉で語を見分ける基準として,これまでに提案されてきたものを紹介している.以下に,解説を加えながら要約しよう.

(1) 話し言葉で考えると,英語の正書法の空白に相当するものは発話上の休止 (pause) だが,自然の発話では語と語の間は流れるように連続することが多く,語を見分けるための基準として休止に頼る方法は見た目ほどうまくゆかない.ある文を,意識的に休止を入れながらゆっくりと読み上げるようにと話者に指示するテストにおいては,おおむね語の区切りで休止が入るが,必ずしもそうではない場合がある.例えば,The three little pigs went to the market. において,mar/ket と語中に休止の入る可能性がある.

(2) 語を適当に追加・削除・置換せよというテストにおいては,例えば The big pig once went straight to the market. などが得られ,追加・削除・置換の生じる位置に語と語の区切りがあると想定できるかもしれない.これは,語の主たる特徴としてしばしば言及される中断不可能性 (uninterruptibility) に関するテストだが,abso-blooming-lutely のような例外のあることはよく知られている.

(3) アメリカ構造言語学による「語とは "minimal free form" である」とする定義があるが,the や of は実際には独立して現れることはほとんどない.他の語とともに現れるという点では,拘束形態素 (bound morpheme) に近い.

(4) 語の内部でのみ作用する音韻規則があり,その規則が適用される範囲の内外を分ける境界線が,語と語の区切りと一致するではないか.諸言語の強勢の位置に関する規則や母音調和の規則は語の内部にのみ適用されることが多いので,これを利用するという方法だが,実際には例外も多い.

(5) 意味単位の区切りが語と語の区切りに一致するのではないか.しかし,昨日の記事[2011-10-24-1]で触れたとおり,idiom は複数の語から成って初めて1つの意味単位に対応する.意味の単位と語の単位が必ずしも連動していない証拠である.

誰もが直感的に知っているものに漏れのない科学的な定義を与えるということは,難しい.

・ Crystal, David. How Language Works. London: Penguin, 2007.

2011-10-24 Mon

■ #910. 語の定義がなぜ難しいか (1) [morphology][terminology][word_formation][idiom][word][proverb]

語 (word) をいかに定義するかという問題は,言語学の最大の難問の1つといってよい.語は,いまだに明確な定義を与えられていない.形態素 (morpheme) についても事情は同じである.関連する議論は,以下の記事でも触れてきたので参照されたい.

・ #886. 形態素にまつわる通時的な問題: [2011-09-30-1]

・ #700. 語,形態素,接辞,語根,語幹,複合語,基体: [2011-03-28-1]

・ #554. cranberry morpheme: [2010-11-02-1]

さて,一般的な感覚で語を話題にする場合には,次の2つの条件を与えておけば語の定義として十分だろうと思われる (Carstairs-McCarthy 5) .

(a) 予測不可能な (unpredictable) 意味を有し,辞書に列挙される必要があること

(b) 句や文を形成するための構成要素 (building-block) であること

しかし,この2つの条件を満たしていれば語と呼んでよいかというと,厳密には漏れがある.

dioecious を例にとろう.日常的な感覚ではこれはれっきとした語である.まず,The plant is dioecious. あるいは a dioecious plant などと使え,句や文を構成する要素であるから,(b) の条件は満たしている.また,ほとんどの読者がこの語の意味(生物学の専門用語で「雌雄異体の」の意味)を知らなかったと思われるが,そのことは意味が予測不可能であるという (a) の条件を満たしていることを表わしている.しかし,いったんこの語を知ってしまえば,dioeciously や dioeciousness という派生形の意味は予測可能だろう.ここで (a) の条件が満たされなくなるわけだが,dioeciously や dioeciousness も diocious と同じ資格で語としてみなすのが通常の感覚だろう.たとえ辞書には列挙されないとしても,である.

別の例として,keep tabs on は「?に気をつける」という idiom を取りあげよう.この表現は,通常の感覚では3つの語から構成されていると捉えられ,論理的には語そのものではなく語より大きい単位とみなされている.つまり,(b) の条件を満たしていないことが前提となっているが,idiom の常として意味は予測不可能であり,(a) の条件は満たしている.idiom よりも大きな文に相当する単位でありながら,その意味が予測不可能なことわざ (proverb) も同様である.

上の2つの例は,問題の表現が (a), (b) の条件 をともに満たしていて初めて語とみなせるのか,どちらかを満たしていればよいのか,あるいは条件の設定そのものに難があるのか,という疑問を抱かせる.Carstairs-McCarthy は,(a) を満たしている単位を lexical item,(b) を満たしている単位を専門的な意味での word として用い,区別の必要を主張している (12--13) .

以上,語の定義の難しさを垣間見る記事の第1弾.

・ Carstairs-McCarthy, Andrew. An Introduction to English Morphology. Edinburgh: Edinburgh UP, 2002.

2011-10-23 Sun

■ #909. 接尾辞 -wise の復活におけるドイツ語 -weise の影響 [suffix][word_formation][contact][borrowing][loan_word][ame][german]

[2010-12-11-1]の記事「#593. 現代によみがえった古い接尾辞 -wise」の続編.

Foster (100) は,-wise の生産性の復活は,アメリカ英語で始まり,その背景には American-German 語法の影響があったのではないかと述べている.

It cannot be denied that such expressions as 'engineeringwise' are very readily coined in modern English and that this habit comes from America where in turn the astonishingly free use of the ending '-wise' owes something to the equally free application in German of the parallel -weise (as in beispeilsweise 'for example', gastweise 'as a guest', and others). . . . It may well be that the old usage had lingered on in the United States to a greater extent than in the English of Britain, but it can scarcely be doubted that its blossoming forth in the twentieth century was due to a more or less unconscious transference of a German habit, whether on the part of scholars or --- more likely --- of immigrants.

Foster は,-wise の例に限らず,アメリカ英語における多くの革新的表現がドイツ語からの影響によるものであると提起している.それは,彼の著わした The Changing English Language の全体を貫く主張とも言えるほどで,文字通りに受け取ると,アメリカ英語の革新(そして,そのイギリス英語への伝播)は,語句,意味,文法に至るまでドイツ語法の写しではないかと思えてくるほどである.

もちろん,文字通りに受け取ることはできない.借用や影響の同定は必ずしも容易でないからだ.同定のためには,借用や影響が生じたとされる当時の両言語の共時的記述がなされていなければならず,その他に社会状況その他も詳細に分かっていなければならないことが多い.Foster もすべての例について十分な証拠を与えて議論しているわけではないので,評価には慎重にならなければならないだろう.

とはいえ,翻訳借用 (loan translation) や意味借用 (semantic loan) を含めた substitution ([2011-10-15-1]) を積極的に評価しようとするタイプの議論は,個人的には好きである.客観的な証拠を挙げての議論ではない以上,信念の問題といったほうがよいのかもしれないが,言語間の影響には importation のような表面的に見られる以上の効果がもっとあるはずだと考える.外国語からの影響について,過大評価は注意すべきだが,過小評価にも気をつけなければならないように思う.

アメリカ英語において外国語の影響が過小評価されてきた経緯については,Foster (86--87) に要領よくまとめられている.そこから,要点となる部分を抜き出そう.

Writers on the subject of Americanisms have usually made little of the fact that, in the past, millions of Americans have had a foreign language as their mother-tongue, though in fact it is incredible that the language of the country should not have been affected thereby. . . . In other words there has been a natural tendency to see foreign influences as consisting solely in straightforward loan-words from German, Yiddish, Spanish, Italian or whatever the language of the immigrants may have been. / Fortunately there have been some signs in recent years that scholars are becoming rather more aware that foreign borrowing into American speech has been taking place on a larger scale than had been thought.

借用の同定には決着がつかないことが多いのだが,大胆に問題提起し,慎重に議論するというプロセスを経ることは重要だろう.

・ Foster, Brian. The Changing English Language. London: Macmillan, 1968. Harmondsworth: Penguin, 1970.

2011-10-09 Sun

■ #895. Miss は何の省略か? [word_formation][spelling_pronunciation][clipping][title][address_term][shortening][sobokunagimon]

独身女性の姓・姓名の前に用いる Miss という敬称がある.近年では代わりに Ms. あるいは Ms を用いるようになってきており(国連では1973年に正式採用),かつてよりも出番は低くなっている.(敬称については,[2009-10-16-1]の記事「#172. 呼びかけ語としての Mr, *Mrs, Miss」を参照.)

Mrs や Mr には主に米式で Mrs. や Mr. とピリオドがつけられるが,Miss については英米ともにピリオドは不可である.その理由は,Miss が省略形ではないからとされているが,とんでもない,れっきとした省略形である.その etymon は mistress であり,興味深いことにこの語は Mrs の etymon でもある.mistress という同じ語が,既婚か未婚かで形態と綴字を分かち,Mrs と Miss を生み出したのである.

17世紀後半,mistress が書記上の短化を経て <Mrs> と綴られるようになったが,この語は名前の前位置でしか使われなくなったために弱強勢が置かれるようになり,発音としては19世紀初頭までに /ˈmɪsɪs/ あるいは /ˈmɪsɪz/ へと短縮された.こうして,現在の綴字と発音の対応が確定した.

それとは別の経路で,17世紀までに,発音上の切り株で /mɪs/ が生み出されたようだ.その時期の綴字 <Mis> あるいは <Mis.> がその発音を示唆しているように思われるが,実際にはその初期の綴字の例は書記上の短化にすぎなかった可能性もある.つまり,むしろ書記上の短化 <Mis> や <Miss> が先に生じ,それに合わせるかのように /mɪs/ の発音が生まれたと考えられなくもない.この場合,spelling pronunciation が生じたことになる.

Heller and Macris (206) は後者の可能性を指摘している.昨日の記事で取り上げた AWOL の最初の2段階が,ここにも当てはまると考えているようだ.mistress → <Miss> → /mɪs/ と変化したことになる.書記上の短化が音韻上の短化を誘引した,という説だ.

いずれの説を採るにせよ,<Miss> で <s> が繰り返されている点が問題となる./mɪs/ の発音に適合するように重子音字化したのか,あるいは Heller and Macris (206) が述べている通り,<Mis(tres)s> もしくは <Mi(stre)ss> の "acrouronym" ([2011-10-07-1]) の例なのか,あるいはその両者の相互作用の結果なのか.

もう1つ残された問題は,先に取り上げた Miss にピリオドがつかないのはなぜか,という問題だ.Miss は,上記のようにいくつかの考え方はあるものの,Mr. や Mrs. とは異なり,発音と綴字が結果的に一致した.このことによって,Miss が本来は略語であるという認識が薄れたのではないか.れっきとした1単語であるという認識が,ピリオドをつけないという書記上の特徴に反映されていると考えることができる.音韻と書記の循環的作用は,侮ることのできない言語変化の一要因なのかもしれない.

・ Heller, L. G. and James Macris. "A Typology of Shortening Devices." American Speech 43 (1968): 201--08.

2011-10-08 Sat

■ #894. shortening の分類 (2) [word_formation][graphemics][punctuation][spelling_pronunciation][shortening]

昨日の記事「#893. shortening の分類 (1)」 ([2011-10-07-1]) に引き続いての話題.Heller and Macris は,音韻上の短化と書記上の短化の相互関係について論じている.例えば,absent without official leave が AWOL /ˈeɪwɑl/ へと短化する過程には,音韻・書記の観点から次の4段階が認められる.

1. 書記上の短化( A.W.O.L; 発音は absent without official leave のまま)

2. 音韻上の短化(アルファベット読みで /ˈeɪ ˈdʌbljuː ˈoʊ ˈɛl/ )

3. 書記上の短化(ピリオドが落ち,AWOL へ)

4. 音韻上の短化(語として /ˈeɪwɑl/ )

音韻と書記はこのように循環的に作用し,短化が進んで行くものと考えられる.ただし,この4段階の過程は必ずしも順調に推移するとは限らない.互いの短化が反映されなかったり,過程が途中で止まるということもあり得る.Heller and Macris は,shortening の音韻と書記に関するこの問題を考慮に入れながら,昨日紹介した類型に加えて,もう1つ別次元の類型を提示している (208) .音韻上の短化が,書記上にどのように反映されているか,いないかという基準である.

A. No mark: he is (for /hiz/)

B. Abbreviation points (for orthographical shortenings only): C.O.D. (when still read cash on delivery)

C. Apostrophes (usually the orthographical marks reflecting the earlier phonological shortenings): o'clock

昨日と今日の記事で概説してきたような詳細で精密な shortening の分類は,ともすれば分類のための分類と取り違えられる恐れがあるが,共時的な形態分析のみならず通時的な英語の研究にとっても重要である.次の点を指摘しておきたい.

(1) 論理的な分類は,分析に明確な基準を与え,観察を研ぎ澄ませてくれると同時に見落としを防いでくれる役割をもつ.

(2) 論理的な基準に則れば,共時的変異と通時的変化のタイプが言語によって異なっているのか,共通の傾向があるのかを確かめることができる.

(3) 英語などの個別言語に限定しても,統一基準によって,shortening の質と量が通時的にどう変化してきたのかを明らかにすることができる.その変化は音韻変化や書記変化とどのように連動しているのか,あるいは連動していないのか,という問題にも迫ることができる.

・ Heller, L. G. and James Macris. "A Typology of Shortening Devices." American Speech 43 (1968): 201--08.

2011-10-07 Fri

■ #893. shortening の分類 (1) [word_formation][terminology][acronym][blend][shortening]

[2011-10-01-1]の記事「#887. acronym の分類」に引き続き,上位概念である shortening の分類を紹介したい.Heller and Macris は,厳格な術語群を導入して,shortening の類型の構築を試みた.下の表は,Haller and Macris (207) をほぼ忠実に再現したものである.

1. Type of shortening

A. Acronym (initial): ad

B. Mesonym (medial): Liza

C. Ouronym (tail): Beth

D. Acromesonym (initial + medial): T.V.

E. Acrouronym (initial + tail = blend): brunch

F. Mesouronym (medial + tail): Lizabeth

2. Medium shortened

A. Phonology: ad, Liza, Beth

B. Orthography: Dr.

3. Hierarchy affected

A. Monolectic (one word): ad

B. Polylectic (more than one word, i.e., a phrase): brunch

Haller and Macris は,Baum の acronym の分類に現われる 1st order, 2nd order などの区分は論理的でないとして,上の表の "1. Type of shortening" と "3. Hierarchy affected" の2つの観点を用いて様々な shortening の方法を整理した.1 の基準は,短化する前の元の形態 (etymon) からどの部分を残しているかという基準である.前,中,後とその組み合わせによる6つの論理的なクラスが設けられている.3 では,etymon が1語か,複数語からなる句かを区別する.この2つの基準によって,例えば brunch は "a polylectic acrouronym" であると分類される.

しかし,とりわけ重要なのは,"2. Medium shortened" によって,従来は体系的に扱われてこなかった音韻上の短化と書記上の短化の区別が明示されたことである.両種類の短化は,etymon からの「引き算である」 (subtractive) という点で共通しているが,書記上の短化には特有の「置き換える」 (replacive) タイプがあることを指摘した点は注目に値する (203--04) .例えば,£ は pound の書記上の短化とみなすことができそうだが,前者は後者の書記上のどの部分も反映していないので,置換というほうが適切である.この考え方でゆけば,Xmas (= Christmas) のような例は,"acroreplacive" とでも呼べることになる (204) .

この3つの基準によって,既存の shortening の大多数を記述することができる.この基準では記述できない複雑な例もあるだろうが,基本を押さえていれば応用は難しくない.

・ Heller, L. G. and James Macris. "A Typology of Shortening Devices." American Speech 43 (1968): 201--08.

2011-10-06 Thu

■ #892. 文法の父 Dionysius Thrax の形態論 [derivative][compound][grammar][greek][word_formation][dionysius_thrax]

[2011-09-27-1]の記事「#883. Algeo の新語ソースの分類 (1)」で,西洋における体系文法の父と称されるギリシアの文法学者 Dionysius Thrax (c100BC) に言及した.彼の著わした Techne Grammatike は,小冊子ながらも,千年以上もの間標準テキストとして用いられた,極め付きのロングセラーである.今回は,Davidson による英訳により,Thrax が語形成について述べている箇所を読んでみた.ギリシア語の知識および当時の世界観を持ち合わせていないので,Thrax の語形成の分類は随分と独特に見えるが,英語の語形成を考える上で何か参考になるかもしれないので,概要を記したい.

Thrax は,Section 14 で名詞には2つの Species があると論じている.1つは primitive で,もう1つは derivative である.現代の形態論の用語でいえば,前者は語根あるいは simplex,後者は派生語あるいは complex に相当するだろう.派生語は7種類が区別されているが,その基準は意味だったり機能だったりで仕分けに統一がない.その7つとは,Patronymics, Possessives, Comparatives, Diminutives, Nominals, Superlatives, Verbals である.これらにより派生名詞が作り出されることになる.

一方,Thrax は名詞には3つの Forms があると論じている.1つ目は simple で,2つ目は compound で,3つめは super-compound である.それぞれの例として,Memnon, Agamemnon, Agamemnonides を挙げている.compound には4種類が区別されており,語形成論としては興味深い.(1) 2つの完全語からなるもの (ex. Cheirisophos), (2) 2つの不完全語からなるもの (ex. Sophokles, (3) 1つの不完全語と1つの完全語からなるもの (ex. Philodemos), (4) 1つの完全語と1つの不完全語からなるもの (ex. Periklês) .

Thrax の語形成論は独特であり,直接これを英語に応用できるわけではないが,自由形態素と拘束形態素の区別を意識している点は注目に値する.primitive や simple という用語も,英語形態論に導入すると便利そうである.

派生と複合を明確に区別する Thrax の伝統は,現代英語形態論にも概ね受け継がれているようだ.

・ Davidson, Thomas, trans. "The Grammar of Dionysios Thrax." Journal of Speculative Philosophy 8 (1874): 326--39.

2011-10-03 Mon

■ #889. acronym の20世紀 [word_formation][acronym][pde]

[2011-10-01-1]の記事「#887. acronym の分類」で acronym (頭字語)の種類について見た.現代英語の言語変化の潮流の1つとして,情報の高密度化 (densification) が指摘されているが([2011-01-12-1]の記事「#625. 現代英語の文法変化に見られる傾向」を参照),それを手軽に達成する手段の1つが acronym である.acronym という語自体が American Dialect Society によって20世紀の "Word of the Century" にノミネートされたほどであり ([2009-12-28-1]) ,現代英語を代表する語形成といってよい.英語における20世紀の acronym 発展史を主にアメリカ社会史と絡めて概説した,Baum による興味深い論文を見つけたので,以下に要旨をメモしておく.

・ アルファベット文字として別々に発音する initialism から,語として発音する acronym への流行の変化の兆しは,最も早くには,第1次世界大戦の時期に観察される.AWOL (= absent without official leave; 初出1920年代), DORA (= Defense of the Realm Act; 初出1917年), ANZACS (= Australian and New Zealand Army Corps; 初出1915年) など.しかし,いまだ散発的だった.

・ 1930年代,President F. D. Roosevelt による the New Deal (ニューディール政策)を遂行するために無数の部局が生まれた.その名称として NIRA (= National Industrial Recovery Act; 1933年) や T.V.A. (= Tennessee Valley Authority; 1933年) などの acronym や initialism が多用され,特に報道英語で好まれたために,アメリカ英語ではこれらの造語法が定着することとなった.

・ 第2次世界大戦の時期に軍事部局が無数に作られ,略語が生まれた.この時期には,initialism よりも acronym を好む傾向が明らかに見られるようになる.EIDEBOWABEW (= Economic Intelligence Division of the Enemy Branch of the Office of Economic Warfare Analysis of the Board of Economic Warfare), MEW (= Ministry of Economic Warfare), WAVE(S) (= Women's Appointed Volunteer Emergency Service) など.最後の例は,海軍においては「波」の意味と響き合って,適合感があることに注意.

・ 意味との適合感を意図的に求める acronym は,戦前から戦後にかけても出現している.Basic English (= British American Scientific International Commercial English; 1932年), CARE (= Cooperative for American Remittance to Europe; 1945年) など.

・ acronym は政治分野の専売特許のように見えるが,もう1つ acronym の活躍している分野に人工頭脳研究(あるいはコンピュータ・サイエンス)がある.ENIAC (= electronic numerical integrator and computer; 1945年) や Audrey (= automatic digital recognition) など.

その他,現代では無数の研究プロジェクト名にも acronym が用いられている.このブログ関連でも,辞書の省略名やコーパスの省略名として acronym が多い (see List of Corpora) .

・ Baum, S. V. "From 'Awol' to 'Veep': The Growth and Structure of the Acronym." American Speech 30 (1955): 103--10.

2011-10-02 Sun

■ #888. 語根創成について一考 [word_formation][onomatopoeia][phonaesthesia][root_creation][origin_of_language]

語形成の究極的な方法に語根創成 (root creation) がある.Algeo の新語ソースの分類基準によれば「etymon をもたない語形成」と定義づけられる.

典型的な例として挙げられるものに,googol がある.「10を100乗した数;天文学的数字」を表わし,1940年に米国の数学者 Edward Kasner (1878--1955) が9歳の甥に造語してもらったものとされている.OED に造語の経緯を示す例文が掲載されている.

1940 Kasner & Newman Math. & Imagination i. 23 The name 'googol' was invented by a child (Dr. Kasner's nine-year-old nephew) who was asked to think up a name for a very big number, namely, 1 with a hundred zeros after it. . . At the same time that he suggested 'googol' he gave a name for a still larger number: 'Googolplex'. Ibid. 25 A googol is 10100; a googolplex is 10 to the googol power.

別の有名な例は,商標 Kodak だ.Eastman Kodak Co. の創業者 George Eastman (1854--1932) の造語で,Strang (24--25) に詳細が記されている.

語根創成は,数ある新語形成法のなかでは一般的でないどころか,例外といってよい.しかし,とりわけ個性的な名称を必要とする商標には語根創成が見られることは首肯できる.

さて,語根創成は,いわば無からの創造と考えられるが,本当に「無」かどうかは不明である.語根創成は定義上 etymon をもたないが,参照点をまったくもたないということではない.Algeo の分類では,語根創成は音韻的な動機づけの有無により "onomatopoeia" (ex. miaow) と "arbitrary coinage" (ex. googol) に区別されているが,前者では自然界の音という参照点が一応存在する.音による参照ということでいえば phonaesthesia もそれと近い概念であり,"arbitrary coinage" とされている googol も,少年の頭の中では phonaesthetic な表象があった,淡い音韻的動機づけがあったという可能性は否定できないだろう.Kodak も音の印象を考えに考えての造語だったということなので,語根創成がどの程度「無からの創造」であるかは,不鮮明である.また,その不鮮明さは,単に語源的な情報や知識が不足しているがゆえかもしれない.語源学者の知見の及ばないところに,実は etymon があったという可能性は常にある (Algeo 124) .

語根創成は,当然のことながら,言語の起源とも密接に関わる問題だ([2010-07-02-1]の記事「#431. 諸説紛々の言語の起源」を参照).言語が生まれた当初の新語形成は,ある意味ではすべて語根創成だったと言えるかもしれない.人類言語の発展は,新語形成における語根創成の比率が,当初の100%から限りなく0%へと近づいてゆく過程と捉えることができるかもしれない.

・ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970.

・ Algeo, John. "The Taxonomy of Word Making." Word 29 (1978): 122--31.

2011-10-01 Sat

■ #887. acronym の分類 [word_formation][terminology][acronym][initialism][blend]

[2011-09-29-1]の記事「#885. Algeo の新語ソースの分類 (3)」の分類表を眺めていると,いろいろと気づくことが多い.その1つに,ITEM_NO で 21--25, 27, 28 の語に共通して付与されている acronym (頭字語)という語形成の呼称に関する問題がある.

通常,acronym は radar (= radio detection and ranging) のようにそれ自身が1語として発音されるものを指し,アルファベットとして1文字ずつ読まれる FBI の類の initialism (頭文字語)とは区別される.Web3 と CALD3 の定義を見てみよう.

Web3: a word formed from the initial letter or letters of each of the successive parts or major parts of a compound term (as anzac, radar, snafu)

CALD3: an abbreviation consisting of the first letters of each word in the name of something, pronounced as a word

acronym は,上記のように initialism と区別された上で,さらに下位区分される.Algeo の分類表にある "1st order" や "2nd order" というものがそれである.この分類は Baum (49) に拠っているようなので,そちらを参照してみると次のように説明されていた.

・ acronym of the 1st order (or a pure acronym): "formed only from the first letter of each major unit in a phrase" (ex. asdic for Anti-Submarine Detection Investigation Committee)

・ acronym of the 2nd order: "two initial letters of the first unit" (ex. radar for radio detection and ranging, loran for long range navigation)

・ acronym of the 3rd order: "Lewis Carroll's portmanteau word" (ex. motel from motor and hotel)

・ acronym of the 4th order: "a blend formed from the initial syllables of two or more words" (ex. minicam for miniature camera, amtrac for amphibious tractor)

・ acronym of the 5th order: "other coinages [that approach] agglutinative extremes, introducing medial as well as initial and final letters" or "a code designation very much like the truncated blends used in cablegrams" (ex. TRANSPHIBLANT for Transports, Amphibious Force, Atlantic Fleet)

5th order ともなると,acronym と呼んでしかるべきかどうか,おぼつかなくなってくる.the 3rd order の blend ですら,acronym の一種ととらえるのは妥当かどうかおぼつかないが,etyma となる最初の語の頭字を取っている点で,少なくとも半分は acronym 的だったのだなと新たな視点を得られる.

最初,このような acronym の下位区分は分類のための分類ではないかと疑っていたが,acronym, blend, clipping, initialism などの関係を明らかにするのに有益だということがわかった.また,Baum が半世紀も前に早々と指摘していた通り,"Perhaps now that the acronym has been institutionalized, some kind of order will be re-established in discussions of this subject" (50) .

acronym という用語は1943年に初出しており,その年代は acronym による造語力が爆発的に増大し始めた時期(出現した時期ではない)とおよそ一致するに違いない.整理の必要があるほどに acronym が増えてきたということだろう.

・ Baum, S. V. "The Acronym, Pure and Impure." American Speech 37 (1962): 48--50.

2011-09-29 Thu

■ #885. Algeo の新語ソースの分類 (3) [word_formation][morphology][borrowing][terminology]

昨日と一昨日の記事 (##883,884) で取りあげてきた,Algeo による word-making の詳細分類の続編.Algeo の論文の補遺 (129--31) には,彼が9個の基準 (CR1--CR9) により設けた37クラス (CLASS) と,各クラスおよびその下位クラスを代表する63語 (NEW_ITEM) が表の形で示されている.今日は,その表に MAJOR_CLASS なる大分類 (root creation, conversion, clipping, composite, blending, borrowing) の情報を加えたものを掲載する.word-making の分類の際のお供に.

9個の基準分類については,改めて以下に要約しておく.

CR1: Does the new item have an etymon?

CR2: Does the new item have a borrowed etymon?

CR3: Does the new item combine two or more etyma?

CR4: Does the new item shorten an etymon?

CR5: Does the new item have an etymon that lacks a formal exponent in the item?

CR6: Does the new item have a phonological motivation?

CR7: Do the etyma include more than one base? (More precisely: If there is only one etymon, does it consist of more than one base; or if there are several etyma, do at least two contain bases?)

CR8: Does the new item derive from written rather than spoken etyma?

CR9: Does the new item add new morphs to the language?

| ITEM NO. | NEW_ITEM | CR1 | CR2 | CR3 | CR4 | CR5 | CR6 | CR7 | CR8 | CR9 | ETYMA | TRADITIONAL_CLASS | CLASS | MAJOR_CLASS |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | googol | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | + | --- | arbitrary coinage | 1 | root creation |

| 2 | miaow | - | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | --- | onomatopoeia | 2 | root creation |

| 3 | fun (adj) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | fun (n) | functional shift | 3 | conversion |

| 4 | watt | + | - | - | - | - | - | - | - | - | (James) Watt | commonization | 3 | conversion |

| 5 | grudge | + | - | - | - | - | + | - | - | + | grutch | analogical reformation | 4 | conversion |

| 6 | splosh | + | - | - | - | - | + | - | - | + | splash | analogical reformation | 4 | conversion |

| 7 | cónstrùct | + | - | - | - | - | + | - | - | + | constrúct | analogical reformation | 4 | conversion |

| 8 | mho | + | - | - | - | - | + | - | + | + | ohm | reverse form | 5 | conversion |

| 9 | bassackwards | + | - | - | - | - | + | + | - | + | assbackwards | spoonerism | 6 | conversion |

| 10 | cab | + | - | - | + | - | - | - | - | + | cabriolet | back clipping (stump word) | 7 | clipping |

| 11 | 'fessor | + | - | - | + | - | - | - | - | + | professor | aphaeresis | 7 | clipping |

| 12 | curtsy | + | - | - | + | - | - | - | - | + | courtesy | syncope | 7 | clipping |

| 13 | flu | + | - | - | + | - | - | - | - | + | influenza | front & back clipping | 7 | clipping |

| 14 | H | + | - | - | + | - | - | - | + | + | horse, heroin | initialism | 8 | clipping |

| 15 | prof | + | - | - | + | - | - | - | + | + | professor | front clipping | 8 | clipping |

| 16 | Dr. | + | - | - | + | - | - | - | + | - | Doctor | abbreviation | 9 | clipping |

| 17 | jet | + | - | - | + | - | - | + | - | - | jet-propelled airplane | clipped compound | 10 | clipping |

| 18 | show biz | + | - | - | + | - | - | + | - | + | show business | clipped compound | 11 | clipping |

| 19 | sitch com | + | - | - | + | - | - | + | - | + | situation comedy | clipped compound | 11 | clipping |

| 20 | CO | + | - | - | + | - | - | + | + | + | commanding officer | initialism | 12 | clipping |

| 21 | scuba | + | - | - | + | - | - | + | + | + | self contained underwater breathing apparatus | acronym, 1st order | 12 | clipping |

| 22 | radar | + | - | - | + | - | - | + | + | + | radio detecting and ranging | acronym, 2nd order | 12 | clipping |

| 23 | Inbex | + | - | - | + | - | - | + | + | + | Industrialized Building Exposition | acronym, 2nd order | 12 | clipping |

| 24 | Nabisco | + | - | - | + | - | - | + | + | + | National Biscuit Company | acronym, 2nd order | 12 | clipping |

| 25 | bit | + | - | - | + | - | - | + | + | + | binary digit | blend (acronym, 3rd order; acrouronym) | 12 | clipping |

| 26 | Amerindian | + | - | - | + | - | - | + | + | + | American Indian | blend | 12 | clipping |

| 27 | bus ad | + | - | - | + | - | - | + | + | + | business administration | clipped compound (acronym, 4th order) | 12 | clipping |

| 28 | sit com | + | - | - | + | - | - | + | + | + | situation comedy | clipped compound (acronym, 4th order) | 12 | clipping |

| 29 | vroom | + | - | - | + | - | + | - | - | + | boom | onomatopoeia & phonestheme | 13 | clipping |

| 30 | morphonemics | + | - | - | + | - | + | + | - | + | morphophonemics | haplology | 14 | clipping |

| 31 | riddle | + | - | - | + | + | + | - | - | + | riddles & -s | back formation | 15 | clipping |

| 32 | burger | + | - | - | + | + | + | + | - | + | hamburger & ham | back formation | 16 | clipping |

| 33 | slowly | + | - | + | - | - | - | - | - | - | slow & -ly | suffixation | 17 | composite |

| 34 | unloose | + | - | + | - | - | - | - | - | - | un- & loose | prefixation | 17 | composite |

| 35 | funhouse | + | - | + | - | - | - | + | - | - | fun & house | compound | 18 | composite |

| 36 | abso-damn-lutely | + | - | + | - | - | - | + | - | - | absolutely & damn | sandwich term | 18 | composite |

| 37 | dice | + | - | + | - | - | + | - | - | + | die & -s | metanalysis | 19 | composite |

| 38 | ofay | + | - | + | - | - | + | - | - | + | foe & ay | Pig Latin | 19 | composite |

| 39 | hotshot | + | - | + | - | - | + | + | - | - | hot & shot | rime compound | 20 | composite |

| 40 | tiptop | + | - | + | - | - | + | + | - | - | tip & top | ablaut compound | 20 | composite |

| 41 | funny farm | + | - | + | - | - | + | + | - | - | funny & farm | alliterative compound | 20 | composite |

| 42 | bye bye | + | - | + | - | - | + | + | - | - | bye & bye | reduplication | 20 | composite |

| 43 | goodschmood | + | - | + | - | - | + | + | - | + | good & schm- & good | reduplication with onset substitution | 21 | composite |

| 44 | trouble and strife ("wife") | + | - | + | - | + | + | + | - | - | trouble & and & strife & wife | riming slang | 22 | composite |

| 45 | buxom ("busty") | + | - | + | - | + | + | + | - | - | buxom & bosom | clang association | 22 | composite |

| 46 | hanky | + | - | + | + | - | - | - | - | + | handkerchief & -y | clipping & suffix | 23 | blending |

| 47 | happenstance | + | - | + | + | - | - | + | - | - | happening & circumstance | blend | 24 | blending |

| 48 | smog | + | - | + | + | - | - | + | - | + | smoke & fog | blend | 25 | blending |

| 49 | scrunch | + | - | + | + | - | - | + | - | + | scram/screw/scrimp & bunch/crunch/hunch | phonesthemes | 25 | blending |

| 50 | bridegroom | + | - | + | + | - | + | + | - | - | bridegoom & groom | folk etymology | 26 | blending |

| 51 | guesstimate | + | - | + | + | - | + | + | - | + | guess & estimate | blend | 27 | blending |

| 52 | meld | + | - | + | + | - | + | + | - | + | melt & weld | blend | 27 | blending |

| 53 | prepocerous | + | - | + | + | - | + | + | - | + | preposterous & rhinoceros | forced rime | 27 | blending |

| 54 | sayonada | + | + | - | - | - | - | - | - | + | sayonara | popular adoption | 28 | borrowing |

| 55 | sayonara | + | + | - | - | - | - | - | + | + | sayonara | learned adoption | 29 | borrowing |

| 56 | disc | + | + | - | + | - | - | - | + | + | discus | adaptation | 30 | borrowing |

| 57 | foot ("metrical unit") | + | + | + | - | + | - | - | - | - | foot & pēs | calque | 31 | borrowing |

| 58 | superman | + | + | + | - | + | - | + | - | - | super & man & &Uum;bermensch | loan translation | 32 | borrowing |

| 59 | foe paw | + | + | + | - | + | + | + | - | - | foe & paw & faux pas | folk etymology | 33 | borrowing |

| 60 | fox pass | + | + | + | - | + | + | + | + | - | fox & pass & faux pas | folk etymology | 34 | borrowing |

| 61 | coffee klatch | + | + | + | + | - | - | + | - | + | coffee & Kaffee Klatsch | loanblend | 35 | borrowing |

| 62 | chaise lounge | + | + | + | + | - | + | + | + | + | chaise longue & lounge | loanblend & folk etymology | 36 | borrowing |

| 63 | tamale | + | + | + | + | + | + | - | - | + | tamal-es & -s | metanalysis | 37 | borrowing |

・ Algeo, John. "The Taxonomy of Word Making." Word 29 (1978): 122--31.

2011-09-28 Wed

■ #884. Algeo の新語ソースの分類 (2) [word_formation][morphology][borrowing][terminology]

昨日の記事「#883. Algeo の新語ソースの分類 (1)」 ([2011-09-27-1]) の続編.Algeo による word-making の9個の基準は,以下の問いで表わされる.

(1) Does the new item have an etymon?

既存の語から作られているかどうか.ほとんどの新語について答えは Yes だが,そうでない稀なケースでは語根創成 (root creation) が行なわれていると考えられる.例えば,10の100乗の数を表わす googol は,子供による語根創成とされる.

(2) Does the new item have a borrowed etymon?

この基準は,(1) が Yes の場合に,その既存の語が自言語(化された)のものであるか,他言語から借用されたものであるか (borrowing) を区別する.例えば,influenza は借用語だが,flu は influenza が自言語化した後にそれに基づいて作られた語と考えられるので,この基準の問いの答えは No となる.

(3) Does the new item combine two or more etyma?

(4) Does the new item shorten an etymon?

この2つの基準を掛け合わせると,以下の4種類の区別が得られる.

| 1 etymon | 2+ etyma | |

|---|---|---|

| unshortened | fun (conversion) | funhouse (composite) |

| shortened | cab (clipping) | smog (blending) |

名詞の fun から形容詞の fun が生じるような例は,品詞転換 (conversion), 機能転換 (functional shift), ゼロ派生 (zero-derivation) などと呼ばれる.語彙体系に新しい語形が加わるわけではないという点で,特異である.

(5) Does the new item have an etymon that lacks a formal exponent in the item?

smog においては,元となっている smoke と fog の形態がそれぞれ部分的にではあるが反映されている.しかし,なかには元となっている要素が形態上まったく反映されていない例がある.例えば,superman は Übermensch の翻訳借用 (loan translation or calque) とされるが,形態上,新語に原語の要素は反映されていない.Cockney riming slang の trouble and strife (= wife) も同様の例である(ただし,まったく反映されていないわけではないので線引きは難しい).

(6) Does the new item have a phonological motivation?

grutch の語末子音の置換により grudge が生じたり,morphophonemics から重音脱落により morphonemics が生じたりする例などがある.

(7) Do the etyma include more than one base? (More precisely: If there is only one etymon, does it consist of more than one base; or if there are several etyma, do at least two contain bases?)

funhouse では答えは Yes であり slowly では答えは No である.つまり,この基準は,複合 (compounding) と接辞添加 (affixation) を区別する.それ以外にも,jet-propelled airplane を切り株にしたと考えられる jet と,cabriolet を切り株にした cab とを区別するのにも関与する.

(8) Does the new item derive from written rather than spoken etyma?

situation comedy の短縮として sitch com より sit com が普通であるのは,situation の綴字への依存が大きいからである.頭字語 ( acronym ) なども書き言葉に依存している.

(9) Does the new item add new morphs to the language?

funhouse は語彙目録に新しい形態を追加しない(fun も house も既存の形態である)が,smog は新しく語彙目録に加わったといってよい.

9個の基準をかけ合わせれば,word-making の論理的な組み合わせの種類は膨大となる.実際的には,Algeo が論文の補遺で提示している37のクラス分けで十分(以上)に用を足すだろう.

また,新語を分類するのに,実際上ここまで詳細な区分に則る必要があるのか,あるいはより粗い区分で済むのかは,分類の目的によっても変わってくるだろう.しかし,このような論理的で理論的な区分を意識しておくことには利点がある.1つには,Algeo (127) が指摘しているように,一見すると同じ blending の例と考えられる guesstimate と Amerindian でも,前者は paradigmatic な関係にある2つの etyma (guess と estimate) の合成であり,後者は syntagmatic な関係にある1つの句としての etymon (American Indian) の短縮である,というように直感的には得にくい区別が得られるようになるという利点がある.他には,ある語の word-making を分類中に迷いが生じた場合,それが悩むに値する問題なのか,あるいは理論的にも扱いにくいものだからといって開きなおるか,いずれの選択肢を取るべきかを決定する指針を与えてくれるという実際的な利点もある.

word-making は共時態と通時態の接点でもある."etymon" という術語が示唆しているとおり,上記の9個の基準はいずれも通時的である.しかし,それによって新語を分類しようとする目的そのものは共時的だ.word-making の話題のおもしろさと奥深さは,この点にもあるのだろうと思う.

無論,漏れのない分類法を作ることは不可能に近い.上記の基準でも明確に区分されない例は多々あることは前提としたい.

・ Algeo, John. "The Taxonomy of Word Making." Word 29 (1978): 122--31.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2011-09-27 Tue

■ #883. Algeo の新語ソースの分類 (1) [word_formation][morphology][borrowing]

[2011-09-21-1], [2011-09-22-1], [2011-09-23-1]の記事で Algeo による現代英語の新語ソース調査を紹介してきた.彼が word-making と呼んでいる新語のソース(語形成 [word formation] というと,通常借用語を含まないのでこのように称したと考えられる)を非常に細かく分類したことは,特に[2011-09-21-1]の記事「#877. Algeo の現代英語の新語ソース調査」で触れた通りであり,実際にこちらのページに,新語例とともに分類表を示した.では,この word-making の分類の理論的な根拠は何か.この分類法については,Algeo 自身が別の論文 "The Taxonomy of Word Making" で明快に論じている.

word-making の分類については,西洋に限っても古代ギリシアの時代にまで遡る古い伝統がある.例えば,Plato (427?--327?BC) は compounding, derivation by ablaut, loanwords, clipping, phonesthetics を区別している (Jowett 394, 400, 409, 420, 426) .また,ギリシア語文法の父とされる Dionysius Thrax (c100BC) は名詞に7種類の派生と2種類の複合を認めている (Davidson, Section 14).

この古い伝統は,現在の形態論や語形成の参考書のなかにも連綿と生き続けている.伝統的分類に基づいて語形成に貼られてきたラベルとしては,例えば次のようなものが認められる.compounding, affixation, blending, acronymy, clipping, back formation, functional shift, sound substitution, borrowing, folk etymology, onomatopoeia, reduplication, etc. これらの多くの伝統的な術語は,本ブログで最近取り上げてきた一連の「新語ソース」の記事でも多く用いてきた.

伝統的な分類と用語が有効であることは,それに基づいた多くの語形成に関する研究によって,そして時の試練によっても実証されてきたと言ってよいが,一方で何か ad hoc な印象を与えるのも確かである.私もそのような印象を漠然ともっていたが,Algeo が同じ趣旨のことを述べていた.

The traditional taxonomy of word-making is messy because the classes have not been defined by any consistent set of criteria. Indeed, the taxonomy was formed, not according to logical order, but rather by accidental accretion. It was not planned. It just happened. Could it speak, it might say with Topsy, "I 'spect I growed. Don't think nobody never made me." Nobody ever made the familiar taxonomy of word formation. It just grew. (123)

Algeo はこの問題意識から,"Taxonomy" の論文で自ら論理的な word-making の分類を編み出そうと試みた.9個の基準に照らし,各基準がプラス特性をもつかマイナス特性をもつかによって,word-making を子細に分類した.その概要は,明日の記事で紹介したい.

・ Algeo, John. "The Taxonomy of Word Making." Word 29 (1978): 122--31.

・ Algeo, John. "Where Do the New Words Come From?" American Speech 55 (1980): 264--77.

・ Jowett, B., ed. The Dialogues of Plato. 4 vols. New York: Scribner, 1873.

・ Davidson, Thomas, trans. "The Grammar of Dionysios Thrax." Journal of Speculative Philosophy 8 (1874): 326--39.

2011-09-23 Fri

■ #879. Algeo の新語ソース調査から示唆される通時的傾向 [pde][word_formation][loan_word][statistics][lexicology][neologism]

連日の話題となっているが,Algeo と Bauer を比べているうちに俄然おもしろくなってきた新語ソース調査について (##873,874,875,876,877,878,879) .Algeo の詳細な区分 は,1963--72年の新語サンプル5000語に基づいたあくまで共時的な調査結果だが,いくつかの点で通時的な傾向を示唆しているように思える.Algeo 自身が言及あるいは議論している点について,以下に要約する.

(1) 新語の約3分の2 (63.9%) が,既存要素の合成,つまり複合 (compounding) と接辞添加 (affixation) により生じている.複合と接辞添加は特に古英語において新語形成の主要な手段だったと言及されることが多いが,現在英語においてもお得意の語形成であるという事実は変わっていない.

(2) 合成のなかでは,接辞添加 (34.1%) のほうが複合 (29.8%) よりも多い.前者のなかでは,接頭辞のほうが接尾辞より種類が多いものの,接尾辞は統語機能をそなえているために出現頻度が高く,より重要である.この意味で,英語は "a suffixing language" (272) である.

(3) 短縮 (shortening) は,客観的な証拠はないものの,"I suspect that the number of shortenings in English has increased greatly during the last two or three centuries" (271) .その理由としては,識字率向上の結果として生じた書き言葉の優勢を指摘している."Of the various kinds of shortening, the largest subgroup is that in which the shortening is based on the written form (acronyms, alphabetisms, and the like); this preeminence of the written language is clearly one of the consequences of increasing literacy" (272) .

(4) 英語において借用 (borrowing) は14世紀をピークとして衰退してきており,現在ではむしろ他言語へ単語を貸し出すソース言語としての役割が大きくなってきている.

もう1つ,詳細な区分では数値として表われていないが興味深い事実として,以下の点を指摘している.

. . . of the whole sample of new words, 76.7 percent are nouns, 15.2 percent adjectives, 7.8 percent verbs, and .3 percent other parts of speech. It seems that there are far more new things than new events to talk about. Whatever the case may be syntactically, in its lexicon, English is a nominalizing language. (272)

新語に名詞が多いという事実は驚くに当たらないかもしれない(英語語彙の品詞別割合については[2011-02-22-1], [2011-02-23-1]の記事を参照).英語が本当に "a nominalizing language" かどうかを検証するには,語彙全体における名詞の割合について通言語的に調査する必要があるだろう.それでも,Algeo のこの指摘は,Potter のいう現代英語の "noun disease" (100--05) という問題と関係しているかもしれないと考えると,興味をそそられる( "noun disease" については,[2011-09-04-1]の記事「#860. 現代英語の変化と変異の一覧」の1項目として挙げた).

最後に,影が薄くなってきている新語ソースとしての借用について,借用元言語として日本語がフランス語に次いで第2位であるという事実が注意をひく.日本語からの借用については,以下の記事を参照.

・ #45. 英語語彙にまつわる数値: [2009-06-12-1]

・ #142. 英語に借用された日本語の分布: [2009-09-16-1]

・ #126. 7言語による英語への影響の比較: [2009-08-31-1]

・ Algeo, John. "Where Do the New Words Come From?" American Speech 55 (1980): 264--77.

・ Potter, Simon. Changing English. London: Deutsch, 1969.

2011-09-22 Thu

■ #878. Algeo と Bauer の新語ソース調査の比較 [pde][word_formation][loan_word][statistics][lexicology][neologism]

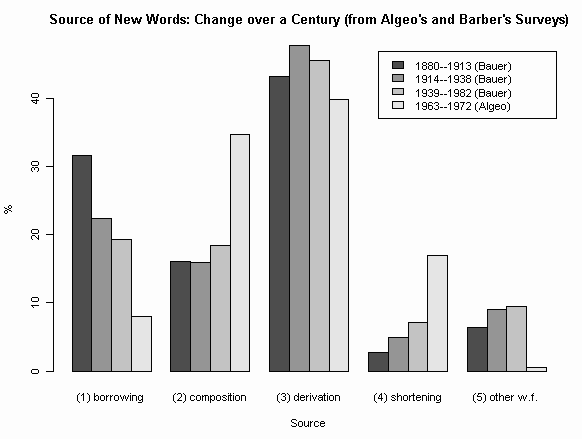

今日も,現代英語の新語ソースに関する最近の一連の話題 (##873,874,875,876,877,878) の続き.[2011-09-19-1]の記事「#875. Bauer による現代英語の新語のソースのまとめ」で Bauer の調査結果をグラフ化したが,それに Algeo の調査結果を追加したものを作成した(原データと表はHTMLソースを参照).各項目で4本目の棒が,Algeo による Barnhart の新語辞書に基づく1963--1974年の数値を反映している.棒グラフとしては隣り合っているが,Algeo の調査対象年代は Bauer の第3期に包含されることに注意されたい.

昨日の記事[2011-09-21-1]でも述べた通り,Bauer と Algeo の調査では前提がいくつか異なっている.特に Bauer では品詞転換が考慮に入れられていないので,比較条件を揃えるために,Algeo のデータから "Shifts" として区分されている数値を除いてあることにも注意されたい( "Shifts" は調査語彙全体の14.2%を占める小さくはない数値である.こちらの詳細区分を参照).また,Algeo の "Blends" は,今回のグラフ作成では "shortening" の一種として扱った.

Algeo の数値は Bauer の第3期の数値と開きこそあるが,新語ソースの傾向としてはおもしろいほどに一致している.Bauer の示唆する通時的な傾向が,Algeo によって著しく強調されて示されていると言ったらよいだろうか.比較基準の差異という問題は常について回るだろうが,互いに支持する結果となったのが興味深い.

・ Algeo, John. "Where Do the New Words Come From?" American Speech 55 (1980): 264--77.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

2011-09-21 Wed

■ #877. Algeo の現代英語の新語ソース調査 [pde][word_formation][loan_word][statistics][lexicology][neologism]

[2011-09-17-1], [2011-09-18-1], [2011-09-19-1]の記事で,Bauer (35, 38) による1880--1982年の約1世紀のあいだの新語ソースの変遷について触れてきた.現代英語の新語ソースの内訳が通時的にいかに変化してきたかに関する研究は他にあまり見たことがないが,共時的な内訳の調査であれば昨日の記事「#876. 現代英語におけるかばん語の生産性は本当に高いか?」 ([2011-09-20-1]) で触れた Algeo がある.

Algeo の調査は1963年以降の新語を収録した Barnhart の辞書から無作為抽出した1000語に基づくもので,時期区分で言えば Bauer の第3期(1939--82年)のおよそ後半に相当する時期の新語に関する調査ということになる.新語ソースの分類が Bauer に比べてずっと細かいのが特徴で,分類ラベルを眺めるだけでも形態論や語彙論の概要がつかめてしまいそうな細かさだ.また,Bauer は 品詞転換 (conversion) を調査対象に含めていないが,Algeo は "Shifts" の1部として含めている.ただし,この "Shifts" には意味変化の例も含まれており,新語の定義の問題(新語形のことなのか,あるいは新語義も含むのか)を考えさせられる.

Algeo の論文の Appendix (273--76) に掲載されている,詳細な新語ソース区分とその内訳の数値をこちらのページに転載したので,参照されたい.

上記のように Bauer と Algeo では調査対象とした辞書,時代,新語ソース区分,前提としている新語の定義が一致していないので直接比較はできないものの,両者の与える数値はいずれにせよ概数であるから,合わせて現代英語の新語ソースに関する傾向を示唆するものとして大いに参考になるだろう.

現代英語の新語については,[2011-01-16-1]の記事「#629. 英語の新語サイト Word Spy」を参照.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

・ Algeo, John. "Where Do the New Words Come From?" American Speech 55 (1980): 264--77.

・ Barnhart, Clarence L., Sol Steinmetz, and Robert K. Barnhart, eds. The Barnhart Dictionary of New English since 1963. Bronxville, N.Y.: Barnhart, 1973.

2011-09-20 Tue

■ #876. 現代英語におけるかばん語の生産性は本当に高いか? [blend][productivity][pde][pde_language_change][word_formation][statistics][lexicology]

[2011-01-18-1]の記事「#631. blending の拡大」で,現代英語においてかばん語が増加している件について取り上げた.かばん語は,現代英語の傾向の1つとして Leech et al. が指摘している "densification" (50) の現われと考えられそうである([2011-01-12-1]の記事「現代英語の文法変化に見られる傾向」を参照).多数のかばん語の例を示されれば,確かにさもありなんと直感されるところではある.しかし,[2011-09-17-1]の記事「#873. 現代英語の新語における複合と派生のバランス」で触れたとおり,Bauer の新語調査によれば,新語におけるかばん語の割合は1880--1982年の期間で p < 0.05 のレベルでも有意な増加を示していない(ただし絶対数は増加している).複数の観察者が指摘しており,私たちの直感にも適うかばん語の増加傾向と,客観的な統計値とのあいだに差があるのはどういうことだろうか.

1つには,Bauer の調査対象期間が1982年で終わっているということがあるだろう.当時の客観的状況と2011年の時点で私たちの抱いている直感とが食い違っていても不思議はない.この30年ほどの間に blending が激増したという可能性も考えられる.

もう1つ,直感と数値のギャップを説明し得る要因がある.この点に関して,Algeo の調査を紹介したい.多くの語彙研究が OED 系の辞書を利用しているが,Algeo はそれとは別系列の辞書を利用して独立した新語調査を行なった.彼の採った方法は,1963年以降の新語を収録した Barnhart の辞書から1000語を無作為抽出し,それをソースや語形成ごとに振り分けるというものである.その調査によると,かばん語は調査した新語語彙全体の4.8%を占めるにすぎず,他の主要な語形成のなかでは目立たないカテゴリーであるという結果となった.しかし,Algeo (271) はこの数値は過小評価だろうと述べている.

Last in numerical importance as a source of new words is blending. Less than a twentieth of our new words have been formed in that way (4.8 percent); however, blending is more popular than that statistic suggests. Its principal areas of use are popular journalism and advertising. Time magazine and Madison Avenue dearly love a blend. Most of the popular coinages are nonce forms that were unreported in the Barnhart dictionary and consequently are not included in these statistics. But every new word begins as a nonce form, so a source that is prolific of nonce forms today may be expected to increase its contribution to the general vocabulary tomorrow. Blending may look like a long shot, but the smart money will keep an eye on it.

"nonce-form" あるいは "nonce-word" (臨時語)に blending が多用されるというのは客観的に確かめにくいが,直感には適う.形態の生産性 (productivity) とは何を指すかという問題は,[2011-04-28-1], [2011-04-29-1], [2011-05-28-1]の記事でも触れてきたように,明確な解答を与えるのが難しい問題である.この問いは,何を(辞書に掲載するに値する)語とみなすかというもう1つの難問にも関係してくる([2011-03-28-1]の記事「#700. 語,形態素,接辞,語根,語幹,複合語,基体」を参照).blending の真の生産性は辞書や辞書に基づいた統計値には現われにくいが,言語使用の現場において活躍している語形成であることは恐らく間違いない.問題は,この主観的評価を,いかにして客観的に支持し得るかという方法の問題なのではないか.

・ Leech, Geoffrey, Marianne Hundt, Christian Mair, and Nicholas Smith. Change in Contemporary English: A Grammatical Study. Cambridge: CUP, 2009.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

・ Algeo, John. "Where Do the New Words Come From?" American Speech 55 (1980): 264--77.

・ Barnhart, Clarence L., Sol Steinmetz, and Robert K. Barnhart, eds. The Barnhart Dictionary of New English since 1963. Bronxville, N.Y.: Barnhart, 1973.

2011-09-19 Mon

■ #875. Bauer による現代英語の新語のソースのまとめ [loan_word][word_formation][lexicology][pde][pde_language_change][statistics][lexicology]

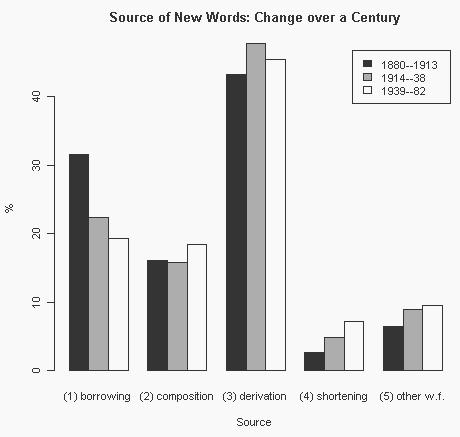

過去2日の記事[2011-09-17-1], [2011-09-18-1]で,Bauer の調査結果に基づいて新語のソースを概観した.類似した調査はそれほど多くないようなので,Bauer のデータ (35, 38) は貴重だと思い,もう少し分析してみた.(データは整理してHTMLソースに載せておいた.)

新語のソースを大きく2分すると,借用 (borrowing) と語形成 (word formation) のカテゴリーが得られる.借用は借用元言語によって数種類に下位区分され,語形成も主として形態論の観点から数種類に下位区分される.あまり細かく区分しても大きな傾向が見にくくなるので,借用は借用元言語を区別せず,語形成は4種類に大別し,(1) borrowing, (2) composition, (3) derivation, (4) shortening, (5) other word formations の5区分で集計しなおした.以下のグラフでは,ソースごとの3期にわたる割合の変化がつかみやすいように百分率で表示してある.例えば,第1期1880--1913年を示す黒棒の数値を足し合わせると100%となる,という読み方である.

全体として,対象となった約100年間の通時的変化は p < 0.0001 のレベルで有意差が出た.そのなかでも借用の激減が最も顕著な変化である(同じく p < 0.0001 のレベルで有意).一方,各時期で合わせて6割ほどを示す composition と derivation の主要2カテゴリーは,時期によってそれほど変化していない( p < 0.05 レベルで有意差なし).また,全体での割合からすると目立たない shortening や他の語形成が順調に増加していることも見逃してはならない(shortening については,p < 0.001 のレベルで有意).カテゴリーの区別の仕方によって傾向の見え方も変化するので,同じデータを様々な角度から眺めることが必要だろう.

この3日間の記事のグラフをまとめてみられるように,3記事を「##873,874,875」で連結したので比較までに.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

2011-09-17 Sat

■ #873. 現代英語の新語における複合と派生のバランス [romancisation][compound][derivation][lexicology][pde][word_formation][productivity][statistics][pde_language_change]

英語語彙の歴史は,供給源という観点から,大雑把に次のように概括される.古英語では複合 (composition) と派生 (derivation) が盛んだったが,中英語から初期近代英語にかけては借用 (borrowing) が著しく,後期近代英語以降は再び複合と派生が伸張してきた.この語彙史の流れを受けて,現代は新語の供給源を,借用よりも既存要素(それ自体は本来語とは限らない)の再利用に多く負っている時代ということになる.では,現代英語を特徴づけるとされる複合と派生の2つの語形成では,どちらがより生産性が高いといえるだろうか.Potter (69--70) は,両者のバランスはよく取れていると評価している.

German and Dutch, like ancient Greek, make greater use of composition (or compounding) than derivation (of affixation). French and Spanish, on the other hand, like classical Latin, prefer derivation to composition. Present-day English is making fuller use of both composition and derivation than at any previous time in its history.

もちろん,両者のバランスが取れているからといって他言語よりも優れた言語ということにはまったくならない.ただし,ゲルマン語派とロマンス語派の語形成の特徴を兼ね備えていることにより,英語がいずれの立場からも「近い」言語と感じられるという効果はあるかもしれない(関連する議論は[2010-05-27-1]の記事「英語のロマンス語化についての評」を参照).ゲルマン系でもありロマンス系でもあるという現代英語の特徴は,語形成に限らず語彙全体にも言えることである.

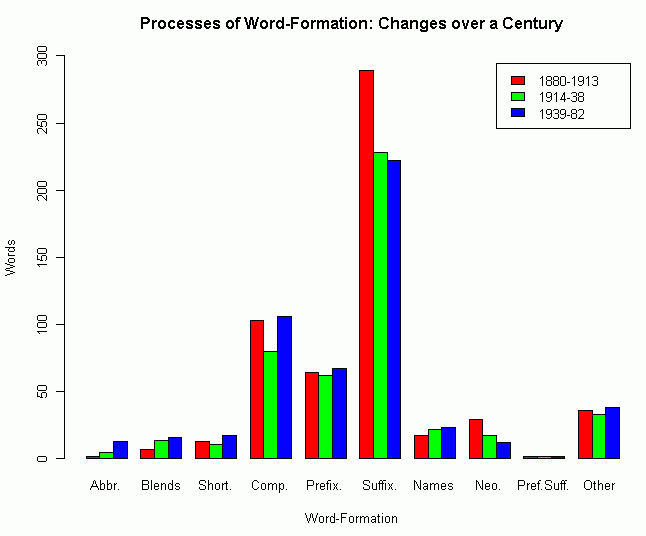

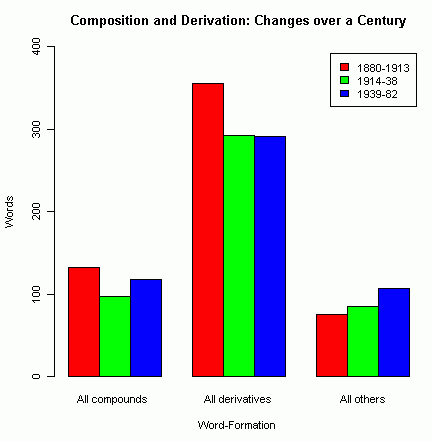

さて,Potter は上記のように複合と派生の好バランスを指摘したが,生産性を量的に測ったわけではなく,他の主要なヨーロッパ語あるいは古い英語との比較において評価したにすぎない.この点についてより客観的に調査したのが,Bauer (32--33, 36--39) だ.Bauer は The Supplement to the Oxford English Dictionary (1972--86) を用いた無作為標本調査で,対象に選ばれた本来語要素から成る新語1559語を初出年により (1) 1880--1913, (2) 1914--38, (3) 1939--82 の3期に区分して,造語法別に語を数えた.区別された造語法とは,Abbreviations, Blends, Shortenings, Compounds, Prefixation, Suffixation, Names, Neo-classical compounds, Simultaneous prefix and suffix, Other の10種類である.

Bauer (38) の掲げた表のデータを Log-Likelihood Tester, Ver. 2 に投げ込んで統計処理してみた(データはHTMLソースを参照;グラフは以下を参照.).全体として時期別の差は p < 0.05 のレベルで有意であり,分布の通時的変化が観察されると言ってよいだろう.次に造語法別に変化を見てみると,Abbreviations が p < 0.01 のレベルで有意な増加を示し,Suffixation と Neo-classical compounds がそれぞれ p < 0.05 のレベルで有意な減少を示した.その他の造語法については,3期にわたる揺れは誤差の範囲内ということになる.Bauer (37--38) は,Blends の増加を有意であると示唆しており,しばしば指摘される同趣旨の傾向を支持しているようだが,計算上は p < 0.05 のレベルでも有意差は認められなかったので注意が必要である([2011-01-18-1]の記事「blending の拡大」を参照).

複合系 (Compounds, Neo-classical compounds) と 派生系 (Prefixation, Suffixation, Simultaneous prefix and suffix) で比べると,3時期を通じて後者の割合は前者の割合の2.7倍程度で圧倒している(以下のグラフを参照).数値的には,派生のほうにバランスが偏っているようだ.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

・ Potter, Simon. Changing English. London: Deutsch, 1969.

2011-05-28 Sat

■ #761. 古英語の derivation は死んでいたか [derivation][word_formation][productivity][oe]

一般に古英語の語形成は合成 ( composition ) と派生 ( derivation ) に特徴付けられるとされる.前者については[2011-02-04-1], [2010-08-12-1]などの記事で,後者については[2009-10-31-1], [2009-05-18-1]などの記事で言及してきた.

ところが,後者の derivation について Bradley が異なる見解を述べている.古英語の派生語は,実は古英語以前に確立していたものであり,derivation という語形成の過程そのものが古英語で生産的であったわけではないという.もしこれが真実だとすると,英語史の概説書は誤った(少なくとも誤解を招く)主張を繰り返してきたということになる.あるいは私が単に誤解していたということだろうか.過程としての派生と結果としての派生語とを勘違いしていたということなのかもしれない.

Old English was considerably less rich than Modern English in methods of making new words by derivation. It is true that a large portion of the Old English vocabulary consists of words derived from other words that existed in the language. But very many of these derivatives had been already formed before the English came over from the continent, and the processes by which they were made had become obsolete before the date of the earliest Old English literature. (91)

The Old English language, at the earliest period at which it is known to us, had already lost one of the most useful of the means for word-making which it originally possessed. . . . Almost all those modes of derivation which were actually current in Old English have continued in constant use down to the present time. (93)

derivation を古英語に特徴的な語形成の1つとして取り上げる際には注意が必要ということだろう.関連して,derivation の生産性 ( productivity ) をいかにして測定するかという問題は,[2011-04-28-1]の記事「接尾辞 -dom をもつ名詞の通時的分布」でも触れたとおり,理論的には難しい問題であることを再度指摘しておきたい.

・ Bradley, Henry. The Making of English. New York: Dover, 2006. New York: Macmillan, 1904.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow