2015-01-12 Mon

■ #2086. Strang 曰く,「中英語は方言の時代」 [popular_passage][me_dialect][dialectology][standardisation][norman_conquest]

中英語が方言の時代であるということは,「#577. 中英語の密かなる繁栄」 ([2010-11-25-1]) や「#929. 中英語後期,イングランド中部方言が標準語の基盤となった理由」 ([2011-11-12-1]) ほか me_dialect の各記事で直接間接に話題にしてきた.ただし,この謂いに関して誤解してはいけないのは,英語史において方言は中英語期に限らずいつでも行われていたのであり,英語話者は古代から現代に至るまで常に母方言を用いてきたということだ.

中英語が方言の時代であるとあえて主張するのは,英語史上この時期がある点において特異だからだ.それは,この時代に書き表わされ現在に伝わっているテキストの言葉がすべて方言であるということだ.書き言葉において(そして話し言葉においても)標準英語なるものは存在せず,実際に行われていたものは英語の諸方言にすぎない.中英語の書き手の各々は,これら方言のいずれかを母方言とする方言の話し手であり,書き手でもあった.古英語,近代英語,現代英語にも方言の書き手はいたが,一般にはその時代その時代に確立した(しつつあった)ある種の標準英語で読み書きしたのであり,方言が書き言葉に直接付されるという機会は稀だった.中英語は,書き記されるべき標準英語がなかったという意味で,書き言葉上,方言の時代と呼ばれるのである.

中英語に標準英語がなかった,より正確にいえば後期まで標準化の兆しすら生じなかったのは,ノルマン征服によって古英語後期の標準英語といえる後期ウェストサクソン方言がその標準的な地位を失い,その後も英語諸方言は圧倒的な権威を誇るフランス語のくびきのもとで標準化の機会さえ与えられなかったからである.「#1919. 英語の拡散に関わる4つの crossings」 ([2014-07-29-1]) で,古英語から中英語にかけての標準英語変種の衰退と消滅を "the first decline" と呼んだとおりである.中英語が方言の時代として現われる前提として,社会的な大異変と,それに伴う社会言語学的な求心力の低下があったのだ.

中英語が方言の時代であることを最も雄弁に主張したのは Strang (224--25) だろう.以下に引用しておこう.

ME is, par excellence, the dialectal phase of English, in the sense that while dialects have been spoken at all periods, it was in ME that divergent local usage was normally indicated in writing. It was preceded by a phase in which the language had one kind of written standard . . . and followed by a phase in which it had others. It stands alone as having a rich and varied documentation in localised varieties of English, and dialectology is more central to the study of ME than to any other branch of English historical linguistics.

・ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970.

2014-12-31 Wed

■ #2074. 世界英語変種の雨傘モデル [dialect][dialectology][japanese][world_englishes][variety][model_of_englishes][wsse]

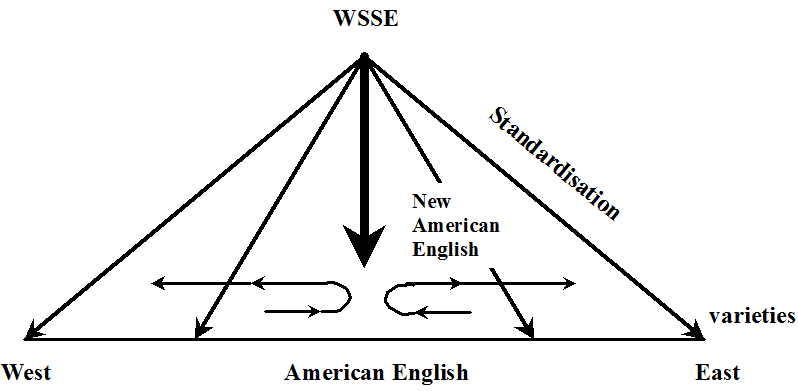

昨日の記事「#2073. 現代の言語変種に作用する求心力と遠心力」 ([2014-12-30-1]) で引用した井上 (204) は,新方言の発展や地方から東京への方言形の流入などを含めた現代日本のことばの変化を図式化した「雨傘モデル」を提起している.標準語・共通語が雨傘の頂点にあり,全国(傘の表面全体)に上から影響を及ぼしているが,傘の表面のあちらこちらで横方向に相互に作用している動き(地方方言どうしの関係)もある. *

井上自身のことばを引用するほうが分かりやすいだろう (202--03) .

かつての言語変化のモデルは単純で,傘の頂点から標準語・共通語が「上からの変化」として全国に普及し,方言を消滅させるだけと,とらえられていた.しかし,この本で見たように,民衆がふだんのくだけたことばで使い始めるような「下からの変化」も一方にある.ことに地方でいまだに新しい方言が生れ,広がっているのは,傘のへりどうしでことばをやりとりしているようなものである.東京のことばも,ふだんの話しことばとしては,かさのへりに相当する.だから近郊や他の方言からの影響を受け入れるのだ.ただ違うのは,一度東京に新しい言い方が入ると,急速に全国に波及することである.東京の話ことばはテレビやマンガで使われることが,その勢いを支えるのだろう.

ところで,この雨傘モデルは,形状からしても「#426. 英語変種のピラミッドモデル」 ([2010-06-27-1]) を想起させる.また,昨日も触れたように,日本語の方言を巡る問題と英語の諸変種を巡る問題はある程度比較できる.すると,雨傘モデルは,もしかするとそのまま世界の英語変種とそこに生じている力学を図式化するのにも応用できるかもしれない,という発想が浮かぶ.雨傘モデルの各所を適当に改変して英語仕様にした図を作ってみた.

世界英語には日本語の共通語に当たるものは存在しないが,その候補ともいわれる WSSE (World Standard Spoken English) を据えてみた (cf. wsse) .また,世界には,日本における東京(方言)に相当するものもないので,便宜上,現在最も影響力の強いと思われる American English を据えてみた.全体的に頂点の WSSE の影響は強いかもしれないが,傘のへりのあちらこちらでは世界中の隣り合う英語変種が互いに影響を及ぼしあっている.場合によっては,周辺的な変種の特徴の一部がアメリカ英語などの有力な変種へ入り込み,それにより一気に世界化するということもあるかもしれない.井上からの引用をもじって表現すると,次のようになる.

かつての言語変化のモデルは単純で,傘の頂点から標準語・共通語WSSE が「上からの変化」として全国全世界に普及し,方言英語変種を消滅させるだけと,とらえられていた.しかし,この本で見たように,民衆がふだんのくだけたことばで使い始めるような「下からの変化」も一方にある.ことに地方世界各地でいまだに新しい方言英語変種が生れ,広がっているのは,傘のへりどうしでことばをやりとりしているようなものである.東京のことばアメリカ英語も,ふだんの話しことばとしては,かさのへりに相当する.だから近郊や他の方言変種からの影響を受け入れるのだ.ただ違うのは,一度東京アメリカ英語に新しい言い方が入ると,急速に全国全世界に波及することである.東京アメリカ英語の話ことばはテレビやマンガインターネットで使われることが,その勢いを支えるのだろう.

WSSE と American English を頂点や中央に据えるという比喩は強引である.雨傘モデルに合致させるには,世界英語変種を巡る状況はあまりに複雑だ.しかし,日本語方言と世界英語変種をこのように比較することにより,ある種の洞察は得られるように思う.ポイントは,(1) 標準化という統合的な求心力と,方言化という分岐的な遠心力とがともに働いていること,(2) 周辺的な変種から中心的な変種へ言語項が流れ込み,さらにそこから急速に標準的な変種へ入り込むことがあるということだろう.

・ 井上 史雄 『日本語ウォッチング』 岩波書店〈岩波新書〉,1999年.

2014-12-30 Tue

■ #2073. 現代の言語変種に作用する求心力と遠心力 [dialect][dialectology][japanese][world_englishes][variety][model_of_englishes]

「#2028. 日本とイングランドにおける方言の将来」 ([2014-11-15-1]) の記事で,日本語やイギリス英語の方言は,共通語化や標準語化の波に押されつつも完全に失われることなく,むしろ再編成しながらたくましく生き残っていくだろうという予測を紹介した.新しい方言の発展を目の当たりにしている方言学者であれば,当面は方言が完全に失われる可能性など考えられないだろう.日本語方言学の第一人者で「新方言」を提起した井上 (143) も同じ考えである.

ことばの地域差の成立について,近代以前と以後,またテレビ普及の以前と以後にくっきりと分ける考え方があるが,そうはっきり違うわけでもない.昔も今も,同じ統合と分岐という二つの動きがあるのだ.たしかに共通語化という統合の動きが近代以後,テレビ普及以後に大きくなったが,だからといって,新たな地域差を生み出す分岐の動きがとだえたわけではない.共通語化も進めながら,新方言も生み出している.ことばはつねに変わるものなのだし,地域差はなくならない.その意味では,方言は滅びることはない.

これはイギリス国内の英語変種にも当てはまるものと思われる.さらに押し広げれば,世界の英語変種にも当てはまることかもしれない.拙著『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』の第10章第4節「遠心力と求心力」 で論じたが,標準語への統合を目指す力を求心力と呼ぶとすれば,方言や変種へと分岐する力は遠心力と呼べる.この2つの力は一見相反するものの,共存可能,いやむしろ共存不可避と考えられる.統合へのベクトルが抗いがたいとの同様に,分岐の潮流も,一見すると目立たないが,したたかに進行している.井上 (142) の言うように「方言は今なお大昔から引き続いて独自の変化を示しているの」であり,標準語化の強い流れのなかにあっても,各変種はたやすく独自性を失うような状況にはならないだろう.とはいえ,時代により,変種により,求心力と遠心力のいずれかが目に見えて優勢となることもあるにはあるだろう.その事実を否定しているわけではない.

関連して「#426. 英語変種のピラミッドモデル」 ([2010-06-27-1]),「#1360. 21世紀,多様性の許容は英語をバラバラにするか?」 ([2013-01-16-1]),「#1521. 媒介言語と群生言語」 ([2013-06-26-1]) も参照.

・ 井上 史雄 『日本語ウォッチング』 岩波書店〈岩波新書〉,1999年.

2014-11-29 Sat

■ #2042. 方言周圏論の反対 [wave_theory][japanese][dialect][dialectology][geography][geolinguistics][stress][prosody][map][prescriptive_grammar][speed_of_change]

「#1045. 柳田国男の方言周圏論」 ([2012-03-07-1]),「#1000. 古語は辺境に残る」 ([2012-01-22-1]),方言周圏論を含む他の記事で,言語革新の典型的な伝播経路とその歴史的な側面に言及してきた.中心的な地域はしばしば革新的な地域でもあり,そこで生じた言語革新が周囲に波状に伝播していくが,徐々に波の勢いが弱まるため周辺部には伝わりにくい.その結果,中心は新しく周辺は古いという分布を示すに至る.互いに遠く離れた周辺部が類似した形態をもつという現象は,一見すると不思議だが,方言周圏論によりきれいに説明がつく.

以上が典型的な方言周圏論だが,むしろまったく逆に中心が古く周辺が新しいという分布を示唆する例がある.日本語のアクセント分布だ.日本の方言では様々なアクセントが行われており,京阪式アクセント,東京式アクセント,特殊アクセント,一型アクセント,無アクセントが区別される.興味深いことに,これらのアクセントの複雑さと地理分布はおよそ相関していることが知られている.例えば2音節名詞で4つの型が区別される最も複雑な京阪式アクセントは,その名が示すとおり,京阪を中心として近畿周縁,さらに波状に北陸や四国にまで分布している.その外側には2音節名詞で3つの型が区別される次に複雑な東京式アクセントが分布する.東京を含む関東一円から,東は(後で述べる無アクセント地域は除き)東北や北海道まで拡がっており,西は近畿を飛び越えて中国地方と九州北部にまで分布している.つまり,東京式アクセントは,近畿に分断されている部分を除き,広く本州に分布している.

続いて2音節名詞で2つの型を区別する特殊アクセントは,埼玉東部や九州南西部に飛び地としてわずかに分布するにとどまる.1つの型しかもたない一型アクセントは,全国で鹿児島県都城にのみ認められる.最後に型を区別しない無アクセントは,茨城県,栃木県,福島県,そして九州中央部の広い地域に分布している.このように互いに遠く離れた周辺部に類似したアクセントがみられることは,方言周圏論を想起させる.

しかし,ここで典型的な方言周圏論と著しく異なるのは,歴史的にはより古い京阪アクセントが本州中央部に残っており,より新しい東京アクセントその他が周辺部に展開していることだ.また,平安時代の京都方言では2音節名詞は5つの型を区別していたことが知られている.すると,平安時代の京都方言のアクセントのもつ複雑さを現代において最もよく保っているのが京阪式アクセントで,そこから順次単純化されたアクセントが波状に分布していると解釈できる.中心が複雑で古く,周辺が単純で新しいという図式に整理できるが,これは方言周圏論の主張とはむしろ逆である.日本の方言を分かりやすく紹介した彦坂 (77) は,次のように述べている.

内輪にあたる中央の文化的な地方では,教育や伝統がよく伝えられ,ことばもふるい型がたもたれやすかったのです.その外側の中輪の地方になるとこれが弱まり,さらに外輪の地方ではもっと弱まります.近畿を中心に円をえがくようにして,中心がアクセントの型をたもち外側がくずれているのは,そのためです.これは,方言の歴史的な変化のようすを語るものです.

――きみはこれを聞いて,前に話した「方言周圏論」=“文化が活発な中央で新しい語が生まれてひろがり,地方にはふるい語がのこる”というのと反対だと,思うかもしれません.この考え方は方言単語のひろがり方によく当てはまります.

でも,アクセントを中心にして考えられたこうした解しゃくは,「アクセントなどのふくざつな型をもつものは地方のほうが変化を起こしやすい」という,ことばのもうひとつの変化の仕方を語っています.

構造的に比較的単純な語と複雑なアクセントは,変化や伝播の仕方に関して,別に扱う必要があるということだろうか.構造的複雑さと変化速度との間に何らかの関連があるかもしれないことを示唆する興味深い現象かもしれない.と同時に,上の引用にもあるように,規範や教育という社会的な力が作用しているとも考えられる.

なお,最も周縁部に分布する無アクセントが最新ということであれば,それは今後の日本語アクセントの姿を予言するものであるとも解釈できる.事実,彦坂 (75) は,「将来の日本語はこういうアクセントになるかもしれません.いゃ,なるでしょう.」と確信的である. *

・ 彦坂 佳宣 『方言はまほうのことば!』 アリス館,1997年.

2014-11-20 Thu

■ #2033. 日本とイングランドの方言地図 [hel_education][historiography][map][dialectology][history_of_linguistics][geolinguistics][geography][dialect]

様々な方言地図を眺めながら日本語とイングランド英語の方言について概要を学ぼうと思い,以下の4冊をざっと読んだ.いずれも概説的で読みやすく,気軽に方言地図のおもしろさを味わえるのがよい.

・ 柴田 武 『日本の方言』 岩波書店〈岩波新書〉,1958年.

・ 徳川 宗賢(編) 『日本の方言地図』33版,中央公論新社〈中公新書〉,2013年. *

・ Upton, Clive and J. D. A. Widdowson. An Atlas of English Dialects. 2nd ed. Abingdon: Routledge, 2006. *

・ Trudgill, Peter. The Dialects of England. 2nd ed. Oxford: Blackwell, 2000.

方言地理学と言語史は密接な関係にある.現代方言はいわば生きた言語史の素材を提供してくれ,言語史の知識は方言地図の解釈を助けてくれる.両者の連携を意識すれば,そこは通時態と共時態の交差点となるし,汎時的 (panchronic) な平面ともなる.英語史の記述や教育にも,現代方言の知見を盛り込むことにより,新たな可能性が開かれるのではないかと感じている.

さて,日本における方言地図作成の歴史は,世界のなかでも最も古い類いに属する.徳川 (ii) によると,明治期に文部省の国語調査委員会が標準語制定の参考とするために音韻と口語法に関する方言調査を行い,その成果として刊行された29面の『音韻分布図』 (1905) と37面の『口語法分布図』 (1906) が日本の方言地理学の出発点である.Gilliéron らによる画期的なフランス方言地図 (Atlas linguistique de la France) の出版が1902--10年であることを考えると,日本の方言研究も相当早い時期に発展してたかのように思われる.しかし,当時の国語調査委員会の目的は標準語制定や方言区画論といった実用的な色彩が強く,学問としての方言地理学のその後の発展に大きく貢献することはなかった.

日本の方言地理学にとって次の重要な契機となったは,柳田国男の『蝸牛考』 (1930) (cf. 「#1045. 柳田国男の方言周圏論」 ([2012-03-07-1])) である.しかし,柳田が作り出した潮流は戦争により頓挫し,その発展は戦後を待たなければならなかった.戦後,国立国語研究所(文部省・文化庁)による大規模な全国調査の結果として,300面に及ぶ『日本言語地図』 (1966--74) が刊行された.その目的は方言地理学と日本語史の研究に資する材料を提供することであり,明治期と異なり,明らかに科学的な方向を示していた.日本語方言地理学の本格的な歩みはここに始まるといってよい.手に取りやすい新書『日本の方言地図』(徳川宗賢(編))は,『日本言語地図』の300面から50面を選び出して丁寧に解説した方言学の入門書である.

一方,英語の方言地図作成は,日本や他のヨーロッパ諸国に比べて,出遅れていた.イングランド英語の最初の本格的な方言地図は,Harold Orton と Eugen Dieth が企図し,Leeds 大学を基点として行われた大規模な全国調査に基づく Survey of English Dialects (A in 1962; B in 1962--71) である.これは,現地調査員が1948--61年のあいだに全国313地点において伝統方言 (Traditional Dialects) を調査した成果であり,イングランドの方言地理学の基礎をなすものである.

日本においてもイングランドにおいても,大規模調査に基づいて作成された方言地図が,現在の各言語の方言地理学の基礎となっている.それぞれすでに半世紀以上前の伝統方言の調査結果であり,古めかしくなっていることは否定できないが,方言地図の1枚1枚がそれぞれの言語項と話者の歴史を物語っており,言語資料であるとともに貴重な民俗資料ともなっている.

2014-11-15 Sat

■ #2028. 日本とイングランドにおける方言の将来 [dialect][japanese][dialectology]

日本でもイングランドでも,方言の水平化 (dialect levelling) が起こっているといわれる (cf. 「#1671. dialect contact, dialect mixture, dialect levelling, koineization」 ([2013-11-23-1])) .教育の普及,交通や交流の円滑化,メディアの発達などにより,伝統的な方言の共通語化や標準語化が急速に進んでいるとされる.このような状況下で,方言の縮小を憂える向きがある一方で,いやむしろ方言は以前と同じように活況を呈しているとする見解もある.伝統的な方言は確かに衰退してきているが,一方,新方言や Modern Dialects などと呼ばれる新種の方言が各地で現われており,方言の再編成が進んでいるといわれるからだ.方言学者の見解によれば,日本でもイングランドでも方言は何らかの形で生き続けており,活力をもって次世代へ存続してゆくことは確かであり,近い将来に消滅するおそれはない.

『日本の方言』を著わした柴田 (72--73) は1958年の時点で,日本の方言の未来について的確な予想を示した.

語源意識・語の借用・同音衝突・混線といった内的な理由で,語が新しくできたり,消えたりする.これらは,結局,人間の心理的な働きによるものである.方言のちがいは,このような,外的・内的な理由によってできた単語(およびそれの使い方)の集積である.だから,すべての単語は,ある一つの文化的中心地に生まれて,それが集へと広まる,といった公式では成り立たない.たしかに,ある単語はそうであった.しかし,ある単語はそうではない.だから,すべての単語は,全国各地で,バラバラにつくられた,という公式も,もちろん成り立たない.やはり,地方にも中心地があって,そこで生まれた単語がまわりの地域へ広がったということもある.中心地は全国に一つではなく,いくつも小さな中心地があった.

将来コミュニケーションの濃さが全国一様になり,語源意識や同音衝突などが全国一律に行われる時代が来れば別であるが,それまでは,ある面でなくなり,ある面で発生するという形をとって,方言のちがいは残るものと思われる.

もちろん,いわば「外国語」としての共通語が広まり,それが方言の平均化をうながすことはある.あるどころか,現に,うながしつつある.しかし,それも,方言のある面だけであって,地域社会の生活に深く根ざす部分や,宇宙観の骨組みを支える部分はなかなか影響を受けないだろうと思う.

イングランドの方言についても,Trudgill (84) が同趣旨のコメントを述べている.イングランドの現代方言がある面で共通語化の方向を示しているのは確かだが,方言そのものがなくなることはないだろうと予言している.

Happily, however, it is certain that, whatever the exact form of future developments will be, there will never be total uniformity across the country, because innovations will always continue to spread and recede and thus continue to produce the rich mosaic of regional variation in pronunciation which has characterized England ever since English first became its language.

21世紀前半の現在,日本でもイングランドでも,方言が縮小しているという言い方よりも方言が再編成されていると表現するのが適切かもしれない.そして,それと平行して全国的に共通語化・標準語化という潮流も,急ピッチに進行しているのである.

・ 柴田 武 『日本の方言』 岩波書店〈岩波新書〉,1958年.

・ Trudgill, Peter. The Dialects of England. 2nd ed. Oxford: Blackwell, 2000.

2014-11-09 Sun

■ #2022. 言語変化における個人の影響 [neolinguistics][geolinguistics][dialectology][idiolect][chaucer][shakespeare][bible][literature][neolinguistics][language_change][causation]

「#1069. フォスラー学派,新言語学派,柳田 --- 話者個人の心理を重んじる言語観」 ([2012-03-31-1]),「#2013. イタリア新言語学 (1)」 ([2014-10-31-1]),「#2014. イタリア新言語学 (2)」 ([2014-11-01-1]),「#2020. 新言語学派曰く,言語変化の源泉は "expressivity" である」 ([2014-11-07-1]) の記事で,連日イタリア新言語学を取り上げてきた.新言語学では,言語変化における個人の役割が前面に押し出される.新言語学派は各種の方言形とその分布に強い関心をもった一派でもあるが,ときに村単位で異なる方言形が用いられるという方言量の豊かさに驚嘆し,方言細分化の論理的な帰結である個人語 (idiolect) への関心に行き着いたものと思われる.言語変化の源泉を個人の表現力のなかに見いだそうとしたのは,彼らにとって必然であった.

しかし,英語史のように個別言語の歴史を大きくとらえる立場からは,言語変化における話者個人の影響力はそれほど大きくないということがいわれる.例えば,「#257. Chaucer が英語史上に果たした役割とは?」 ([2010-01-09-1]) や「#298. Chaucer が英語史上に果たした役割とは? (2) 」 ([2010-02-19-1]) の記事でみたように,従来 Chaucer の英語史上の役割が過大評価されてきたきらいがあることが指摘されている.文学史上の役割と言語史上の役割は,確かに別個に考えるべきだろう.

それでも,「#1412. 16世紀前半に語彙的貢献をした2人の Thomas」 ([2013-03-09-1]) や「#1439. 聖書に由来する表現集」 ([2013-04-05-1]) などの記事でみたように,ある特定の個人が,言語のある部門(ほとんどの場合は語彙)において限定的ながらも目に見える貢献をしたという事実は残る.多くの句や諺を残した Shakespeare をはじめ,文学史に残るような文人は英語に何らかの影響を残しているものである.

英語史の名著を書いた Bradley は,言語変化における個人の影響という点について,新言語学派的といえる態度をとっている.

It is a truth often overlooked, but not unimportant, that every addition to the resources of a language must in the first instance have been due to an act (though not necessarily a voluntary or conscious act) of some one person. A complete history of the Making of English would therefore include the names of the Makers, and would tell us what particular circumstances suggested the introduction of each new word or grammatical form, and of each new sense or construction of a word. (150)

Now there are two ways in which an author may contribute to the enrichment of the language in which he writes. He may do so directly by the introduction of new words or new applications of words, or indirectly by the effect of his popularity in giving to existing forms of expression a wider currency and a new value. (151)

Bradley は,このあと Wyclif, Chaucer, Spenser, Shakespeare, Milton などの名前を連ねて,具体例を挙げてゆく.

しかし,である.全体としてみれば,これらの個人の役割は限定的といわざるを得ないのではないかと,私は考えている.圧倒的に多くの場合,個人の役割はせいぜい上の引用でいうところの "indirectly" なものにとどまり,それとて英語という言語の歴史全体のなかで占める割合は大海の一滴にすぎない.ただし,特定の個人が一滴を占めるというのは実は驚くべきことであるから,その限りにおいてその個人の影響力を評価することは妥当だろう.言語変化における個人の影響は,マクロな視点からは過大評価しないように注意し,ミクロな視点からは過小評価しないように注意するというのが穏当な立場だろうか.

・ Bradley, Henry. The Making of English. New York: Dover, 2006. New York: Macmillan, 1904.

2014-11-06 Thu

■ #2019. 地理言語学における6つの原則 [geolinguistics][geography][dialectology][wave_theory][neolinguistics]

「#2013. イタリア新言語学 (1)」 ([2014-10-31-1]) 及び「#2014. イタリア新言語学 (2)」 ([2014-11-01-1]) で,地理言語学を推進した学派について紹介した.イタリア新言語学派 (neolinguistics) は,言語項の地理的な伝播の過程について理論的考察を行い,その結果としての各項の地理的な分布を解釈するための作業上の方針を策定した.要するに,地図上に共時的に示された方言形の分布から,過去に生じた変化の順序や伝播の経路を読み取るための手続きや指針を明文化しようとしたのである.例えば,「#1000. 古語は辺境に残る」 ([2012-01-22-1]) というような原則のようなものである.

新言語学の領袖 Matteo Giulio Bàrtoli が1925年に著わした Introduzione alla neolinguistica の第1章に,6つの原則が提示されている.残念ながらイタリア語の原書は読めないので,Hall (274) の要約より引用して示す(ただし,Hall は新言語学に非常に批判的な立場を取っていることに注意).

1. Of two stages of linguistic development, the one attested earlier (quella ch'é documentata prima) is usually the older (3).

2. The earlier stage (fase anteriore) is usually preserved in the more isolated of two areas (area isolata) (3--6).

3. The stage attested in marginal areas (aree laterali) is usually the earlier stage, provided the central area (area di mezzo) is not the more isolated area (6--10).

4. The greater of two areas (area maggiore) usually preserves the earlier stage of development, provided the lesser area (area minore) is not the more isolated and does not consist of marginal areas (10--12).

5. The earlier stage of development is usually preserved in a 'later area' (area seriore) (13--15).

6. If one of two stages of development is obsolete or on its way out, it is usually the obsolete stage (fase sparita) which is the earlier (15--17).

Hall の批判に応酬した Bonfante (368) によれば,上記の方針3と4で触れられている "marginal areas" はイタリア語の "aree laterali" の不正確な英訳であるとしているので,ここに付言しておく."laterali" は,純粋に地理空間的な用語であり,例えば Castile の観点からすると Catalonia と Porgual は "literali" であると言われる.

また "laterali" (marginal) に限らず "isolata" (isolated), "seriore" (later) という用語も相対的なものであることに注意したい.例えば,イタリアはある言語変化に関しては側面的な位置にあったとしても,別の言語変化に関しては中心的な位置にあると言いうる.同じように,同一地域が,考察対象となっている言語変化によって孤立的あるいは非孤立的のいずれともみなされうるし,後発的あるいは非後発的のいずれとも解されうる.

いずれの原則にも "usually" とあるように,これらの原則はむしろ例外の存在を積極的に認めた上での原則である.地理言語学者自身が最もよく知っているように,個々の言語項は個々の地理的分布を示すものであり,個別に取り扱うべきものである.その分布の解釈は,さしあたって6つの原則に基づいて開始してみるが,原則の予想に反する事実が現われれば,当然,事実を優先して再解釈を試みるというのが前提である.Bàrtoli による上記の原則は,新言語学派=言語地理学者の経験則から生まれた作業上の仮説としてとらえるのが妥当だろう.

関連して,「#999. 言語変化の波状説」 ([2012-01-21-1]),「#1000. 古語は辺境に残る」 ([2012-01-22-1]),「#1045. 柳田国男の方言周圏論」 ([2012-03-07-1]),「#1053. 波状説の波及効果」 ([2012-03-15-1]),「#1236. 木と波」 ([2012-09-14-1]) も参照されたい.

・ Hall, Robert A. "Bartoli's 'Neolinguistica'." Language 22 (1946): 273--83.

2013-10-03 Thu

■ #1620. 英語方言における /t, d/ 語尾音添加 [phonetics][dialect][dialectology][consonant]

「#739. glide, prosthesis, epenthesis, paragoge」 ([2011-05-06-1]) で,語尾音添加 (paragoge) の例として,語末の /n/ や /s/ の後に /t/ や /d/ が挿入されるものが多いとして,ancient, tyrant, parchment; sound; against, amidst, amongst, betwixt, whilst などを挙げた(とりわけ -st 語群については ##508,509,510,739,1389,1393,1394,1399,1554,1555,1573,1574,1575 の記事を参照).

s の後に t が添加されやすい調音音声学的な根拠は,「#1575. -st の語尾音添加に関する Dobson の考察」 ([2013-08-19-1]) で Dobson (§437) が述べているように,"at the end of the articulation of [s] the tip of the tongue is raised slightly so as to close the narrow passage left for [s], and the stop [t] is thus produced" ということだが,この語尾音添加がどの単語において生じるかは予測できない.n の後の t, d の添加も,調音点が同じであるという同器性の観点から一応の説明は可能だが,どの単語において語尾音添加が実現するのかは,やはり予測不能である.

同じ #1575 の記事では,Wright が近代英語方言からの例をいくつか挙げていると言及した.実際に Wright (§295) に当たってみると,そこでは語末の t の挿入だけでなくその脱落も一緒に議論されていた.予想されるとおり,脱落のほうが頻繁に観察されるようだ.イギリス諸島の諸方言で,語末の st から t が脱落している例が見られる (ex. beas(t), betwix(t), fas(t), jois(t), las(t), nex(t)) .そして,k, p の後でもスコットランドの諸方言で t の脱落が見られる (ex. fak(t), strik(t), korek(t), temp(t), bankrup(t)) .さらに,f の後の脱落もマン島方言などで drif(t), lif(t), wef(t) などに見られる.最後に,n の後の脱落は,諸方言で sergean(t), serpen(t), servan(t), warran(t) などの語において頻繁に生じている.

一方,問題の語末の t の挿入のほうだが,脱落ほど広範ではないものの,少数の方言で次のような語に観察される.以下,標準化した綴字で,sermon(t), sudden(t), vermin(t), scuf(t) (scruff), telegraph(t), ice(t), nice(t), hoarse(t), once(t), twice(t).脱落の場合と同様に n, f, s の後位置が多いことから,挿入と脱落は互いに揺れ合う関係と見てよいだろう.なお,標準語に入っているものとしては,ancient (< Fr. ancien), pheasant (O.Fr. faisan) がある.

d の語尾音添加についても,Wright (§306) から例を拾っておこう.この音韻過程は,l, n, r の後位置で,主として Yorkshire より南の方言において時折見られるとされる.feel(d), idle(d), mile(d), school(d), soul(d), born(d), drown(d), gown(d), soon(d), swoon(d), wine(d), yon(d), scholar(d).

上記の語尾音添加の例をみる限り,調音音声学的な根拠および傾向は認められるが,どの語において実現されるかを予測することは,やはり不可能のようだ.個々のケースにおいて,他の諸要因が関与し,結果として語尾音が添加されたということだろう.

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 2nd ed. Vol. 2. Oxford: OUP, 1968.

・ Wright, Joseph. The English Dialect Grammar. Oxford: OUP, 1905. Repr. 1968.

2013-07-07 Sun

■ #1532. 波状理論,語彙拡散,含意尺度 (1) [wave_theory][lexical_diffusion][implicational_scale][dialectology][german][geography][isogloss][consonant][neogrammarian][sgcs][germanic]

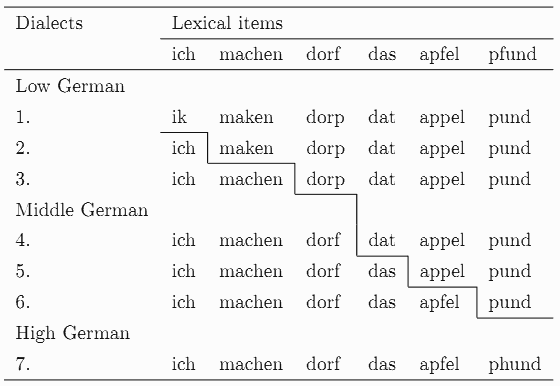

「#1506. The Rhenish fan」 ([2013-06-11-1]) の記事で,高地ドイツ語と低地ドイツ語を分ける等語線が,語によって互いに一致しない事実を確認した.この事実を説明するには,青年文法学派 (Neogrammarians) による音韻法則の一律の適用を前提とするのではなく,むしろ波状理論 (wave_theory) を前提として,語ごとに拡大してゆく地理領域が異なるものとみなす必要がある.

いま The Rhenish fan を北から南へと直線上に縦断する一連の異なる方言地域を順に1--7と名付けよう.この方言群を縦軸に取り,その変異を考慮したい子音を含む6語 (ich, machen, dorf, das, apfel, pfund) を横軸に取る.すると,Second Germanic Consonant Shift ([2010-06-06-1]) の効果について,以下のような階段状の分布を得ることができる(Romain, p. 138 の "Isoglosses between Low and High German consonant shift: /p t k/ → /(p)f s x/" より).

方言1では SGCS の効果はゼロだが,方言2では ich に関してのみ効果が現われている.方言3では machen に効果が及び,方言4では dorf にも及ぶ.順に続いてゆき,最後の方言7にいたって,6語すべてが子音変化を経たことになる.1--7が地理的に直線上に連続する方言であることを思い出せば,この表は,言語変化が波状に拡大してゆく様子,すなわち波状理論を表わすものであることは明らかだろう.

さて,次に1--7を直線上に隣接する方言を表わすものではなく,ある1地点における時系列を表わすものとして解釈しよう.その地点において,時点1においては SGCS の効果はいまだ現われていないが,時点2においては ich に関して効果が現われている.時点3,時点4において machen, dorf がそれぞれ変化を経て,順次,時点7の pfund まで続き,その時点にいたってようやくすべての語において SGCS が完了する.この解釈をとれば,上の表は,時間とともに SGCS が語彙を縫うようにして進行する語彙拡散 (lexical diffusion) を表わすものであることは明らかだろう.

縦軸の1--7というラベルは,地理的に直線上に並ぶ方言を示すものととらえることもできれば,時間を示すものととらえることもできる.前者は波状理論を,後者は語彙拡散を表わし,言語変化論における両理論の関係がよく理解されるのではないか.

さらに,この表は言語変化に伴う含意尺度 (implicational scale) を示唆している点でも有意義である.6語のうちある語が SGCS をすでに経ているとわかっているのであれば,その方言あるいはその時点において,その語より左側にあるすべての語も SGCS を経ているはずである.このことは右側の語は左側の語を含意すると表現できる.言語変化の順序という通時的な次元と,どの語が SGCS の効果を示すかが予測可能であるという共時的な次元とが,みごとに融和している.

音韻変化と implicational scale については,「#841. yod-dropping」 ([2011-08-16-1]) も参照.

・ Romain, Suzanne. Language in Society: An Introduction to Sociolinguistics. 2nd ed. Oxford: OUP, 2000.

2013-06-11 Tue

■ #1506. The Rhenish fan [dialectology][german][geography][isogloss][wave_theory][map][consonant][neogrammarian][sgcs][germanic]

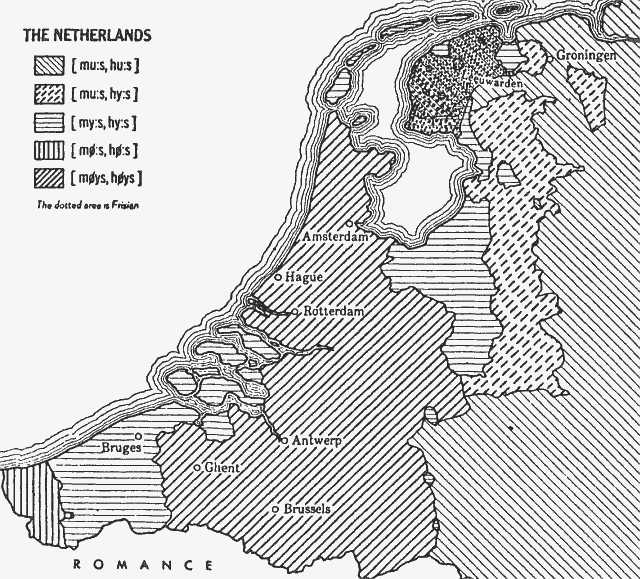

昨日の記事「#1505. オランダ語方言における "mouse"-line と "house"-line」 ([2013-06-10-1]) で,同じ母音音素を含む2つの語について,それぞれの母音の等語線 (isogloss) が一致しない例を見た.今回は,同様の有名な例をもう1つ見てみよう.ドイツ・オランダを南から北へ流れるライン川 (the Rhine) を横切っていくつかの等語線が走っており,河岸の東40キロくらいの地点から河岸の西へ向けて扇を開いたように伸びているため,方言学では "The Rhenish fan" として知られている.Bloomfield (344) に掲載されている Behaghel からの方言地図を掲載する.

ゲルマン語の方言学では,"make" に相当する語の第2子音を [x] と [k] に分ける等語線をもって,高地ドイツ語と低地ドイツ語を分けるのが伝統的である.この等語線の選択は突き詰めれば恣意的ということになるが,「#1317. 重要な等語線の選び方」 ([2012-12-04-1]) には適っている.この等語線は,東側では Berlin 北部と西部をかすめて東西に延びているが,西側では Benrath という町の北部でライン川を渡る.この西側の等語線は "Benrath line" と呼ばれている.この線は,古代における Berg (ライン川の東)と Jülich (ライン川の西)の領土を分ける境界線だった.

同じ [x/k] の変異でも,1人称単数代名詞 I においては異なる等語線が確認される.Benrath から下流へしばらく行ったところにある Ürdingen という村の北部を通ってライン川を渡る [ix/ik] の等語線で,これを "Ürdingen line" と呼んでいる.Benrath line ではなく Ürdingen line を高低地ドイツ語の境界とみなす研究者もいる.この線は,ナポレオン時代以前の公爵領とケルン選帝侯領とを分ける境界線だった.

Benrath line から南へ目を移すと,「村」を表わす語の語末子音に関して [dorf/dorp] 線が走っている.この線も歴史的にはトレーブ選帝侯領の境界線とおよそ一致する.さらに南には,"that" に相当する語で [das/dat] 線が南西に延びている.やはり歴史的な領土の境と概ね一致する.

Benrath line と Ürdingen line における [x/k] 変異の不一致は,青年文法学派 (Neogrammarians) による音韻法則の一律の適用という原理がうまく当てはまらない例である.同じ音素を含むからといって,個々の語の等語線が一致するとは限らない.不一致の理由は,個々の等語線が個々の歴史的・社会的な境界線に対応しているからである.改めて chaque mot a son histoire "every word has its own history" ([2012-10-21-1]) を認識させられる.この金言の最後の語 "history" に形容詞 "social" を冠したいところだ.

以上,Bloomfield (343--45) を参照して執筆した.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

2013-06-10 Mon

■ #1505. オランダ語方言における "mouse"-line と "house"-line [dialectology][dutch][geography][isogloss][wave_theory][map][phonetics][vowel]

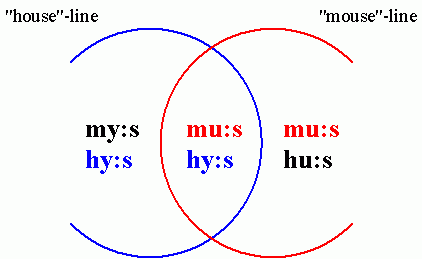

現代標準英語の mouse と house には [əʊ] の2重母音が含まれている.この2重母音はゲルマン祖語では *[uː] だったが,現在のゲルマン諸語の多くでは,音価こそ多種多様だが,何らかの2重母音か長母音かが共通して両語に現われる.例えば,標準ドイツ語では [aʊ] であり,標準オランダ語では [øy] である.

ところが,ベルギーとオランダにまたがる地域の方言地図(記事末尾を参照)を描いてみると,この2語の母音について興味深い分布が明らかになる.東部には古い [uː] が残っており,[muːs, huːs] が見られる.一方,西部には,飛び地としての分布ではあるが円唇化した長母音 [yː] を含む [myːs, hyːs] が行なわれている.また,最西端には [øː] を含む [møːs, høːs] が細々と分布している.そして,西部の大半には標準オランダ語の [øy] が広がっている.それぞれの地域で,音価こそ異なるものの,"mouse" と "house" の両語に同じ長母音か2重母音が現われていることが確認できる.

ところが,[muːs, huːs] と [myːs, hyːs] に挟まれたところに,両語で母音の食い違った [muːs, hyːs] を示すエリアがあるのである.このことは,"mouse" と "house" の母音の変異を表わす等語線 (isogloss) が互いに一致していないことを物語っている.mouse のほうが "house" よりも広い地域において,古い2重母音を保っているということになる.簡略化した模式図を以下に示そう.

この分布を説明するのに,次のようなシナリオが想定される.中世のあるとき,おそらく西部のフランドル地方で革新形 [yː] が生じた.文化的な優位ゆえに,この革新的な母音は波状に広がっていった.一方,東からは北ドイツのハンザ都市を中心とするもう1つの文化圏の影響により,古い [uː] も根強く分布していた.この東西文化圏からの波紋が問題のエリア周辺で複雑にぶつかりあい,等語線の妥協の産物ともいえる上記の分布が生じたのである.実際,現在でも西からの [yː] の東進はゆっくりと継続しているという.

後の16--17世紀,おそらくアントワープ発で,次なる革新的な2重母音 [øy] が広がり出す.これが,その時までに優勢となっていた [yː] を置き換えてゆき,オランダ語に標準的な発音となっていった.

[muːs, hyːs] を生み出した一致しない等語線は,[2012-10-21-1]の記事で触れた chaque mot a son histoire "every word has its own history" を明確に裏付けるものである.

以上,Kloeke, G. G (De Hollandsche Expansie. Noorden Zuid-Nederlandsche Dialectbibliotheek 2. The Hague: 1927.) の調査を概説した Bloomfield (328--31) を参照して執筆した.以下の地図は,Bloomfield (328) より.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

2013-05-13 Mon

■ #1477. The Salamanca Corpus --- 近代英語方言コーパス [corpus][emode][dialect][dialectology][caxton][popular_passage]

英語史では,中英語の方言研究は盛んだが,近代英語期の方言研究はほとんど進んでいない.「#1430. 英語史が近代英語期で止まってしまったかのように見える理由 (2)」 ([2013-03-27-1]) でも触れた通り,近代英語期は英語が標準化,規範化していった時期であり,現代世界に甚大な影響を及ぼしている標準英語という視点に立って英語史を研究しようとすると,どうしても標準変種の歴史を追うことに専心してしまうからかもしれない.その結果か,あるいは原因か,近代英語方言テキストの収集や整理もほとんど進んでいない状況である.近代英語の方言状況を知る最大の情報源は,いまだ「#869. Wright's English Dialect Dictionary」 ([2011-09-13-1]) であり,「#868. EDD Online」 ([2011-09-12-1]) で紹介した通り,そのオンライン版が利用できるようになったとはいえ,まだまだである.

2011年より,University of Salamanca がこの分野の進展を促そうと,近代英語期 (c.1500--c.1950) の方言テキストの収集とデジタル化を進めている.The Salamanca Corpus: Digital Archive of English Dialect Texts は,少しずつ登録テキストが増えてきており,今後,貴重な情報源となってゆくかもしれない.

コーパスというよりは電子テキスト集という体裁だが,その構成は以下の通りである.まず,内容別に DIALECT LITERATURE と LITERARY DIALECTS が区別される.前者は方言で書かれたテキスト,後者は方言について言及のあるテキストである.次に,テキストの年代により1500--1700年, 1700--1800年, 1800--1950年へと大きく3区分され,さらに州別の整理,ジャンル別の仕分けがなされている.

コーパスに収録されている最も早い例は,LITERARY DIALECTS -> 1500--1700年 -> The Northern Counties -> Prose と追っていったところに見つけた William Caxton による Eneydos の "Prologue"(1490年)だろう.テキストは221語にすぎないが,こちらのページ経由で手に入る.[2010-03-30-1]の記事「#337. egges or eyren」で引用した,卵をめぐる方言差をめぐる話しを含む部分である.やや小さいが,刊本画像も閲覧できる.Caxton の言語観を知るためには,[2010-03-30-1]の記事で引用した前後の文脈も重要なので,ぜひ一読を.

2013-03-30 Sat

■ #1433. 10世紀以前の古英語テキストの分布 [oe_dialect][manuscript][dialect][map][dialectology][literature]

中英語の方言区分については「#130. 中英語の方言区分」 ([2009-09-04-1]) ほか,me_dialect の各記事で扱ってきたが,古英語の方言状況については本ブログではあまり触れていなかった.古英語の方言地図については,「#715. Britannica Online で参照できる言語地図」 ([2011-04-12-1]) でリンクを張った Encyclopedia - Britannica Online Encyclopedia の The distribution of Old English dialects が簡便なので,参照の便のためにサイズを小さくした版を以下に再掲する.

古英語の方言は,慣習的に,Northumbrian, Mercian (この2つを合わせて Anglian とも呼ぶ), West-Saxon, Kentish の4つに区分される.ただし,4方言に区分されるといっても,古英語の方言が実際に4つしかなかったと言えるわけではない.どういうことかといえば,文献学者が現代にまでに伝わる写本などに表わされている言語を分析したところ,言語的諸特徴により4方言程度に区分するのが適切だろうということになっている,ということである.現在に伝わる古英語テキストは約3000テキストを数えるほどで,その総語数は300万語ほどである.この程度の規模では,相当に幸運でなければ,詳細な方言特徴を掘り出すことはできない.また,地域的な差違のみならず,古英語期をカバーする数世紀の時間的な差違も関与しているはずであり,実際にあったであろう古英語の多種多様な変種を,現存する証拠により十分に復元するということは非常に難しいことなのである.

11世紀の古英語後期になると,West-Saxon 方言による書き言葉が標準的となり,主要な文献のほとんどがこの変種で書かれることになった.しかし,10世紀以前には,他の方言により書かれたテキストも少なくない.実際,時代によってテキストに表わされる方言には偏りが見られる.これは,その方言を担う地域が政治的,文化的に優勢だったという歴史的事実を示しており,そのテキストの地理的,通時的分布がそのまま社会言語学的意味を帯びていることをも表わしている.

では,10世紀以前の古英語テキストに表わされている言語の分布を,Crystal (35--36) が与えている通りに,時代と方言による表の形で以下に示してみよう.それぞれテキストの種類や規模については明示していないので,あくまで分布の参考までに.

| probable date | Northumbrian | Mercian | West Saxon | Kentish |

|---|---|---|---|---|

| 675 | Franks Casket inscription | |||

| 700 | Ruthwell Cross inscription | Epinal glosses Charters | ||

| 725 | Person and place-names in Bede, Cædmon's Hymn, Bede's Death Song | Person and place-names in Bede, Charters | ||

| 750 | Leiden Riddle | Charters | Charters | |

| 775 | Blickling glosses, Erfurt glosses, Charters | Charters | ||

| 800 | Corpus glosses | |||

| 825 | Vespasian Psalter glosses, Lorica Prayer, Lorica glosses | Charters | ||

| 850 | Charters | Charters, Medicinal recipes | ||

| 875 | Charters, Royal genealogies, Martyrologies | |||

| 900 | Cura pastoralis, Anglo-Saxon Chronicle | |||

| 925 | Orosius, Anglo-Saxon Chronicle | |||

| 950 | Royal glosses | Anglo-Saxon Chronicle, Medicinal recipes | Charters, Kentish Hymn, Kentish Psalm, Kentish proverb glosses | |

| 975 | Rushworth Gospel glosses, Lindisfarne Gospel glosses, Durham Ritual glosses | Rushworth Gospel glosses |

大雑把にまとめれば,7世紀は Northumbrian(Bede [673?--735] などの学者が輩出),8世紀は Mercian(Offa 王 [?--796] の治世),9世紀は West-Saxon(Alfred the Great [849--99] の治世)が栄えた時期といえるだろう.Kentish は,政治的権威とは別次元で,6世紀以降,イングランドにおけるキリスト教の本山として宗教的な権威を保ち続けたために,その存在感や影響力は諸テキストに反映されている.

古英語方言学の難しさは,4方言のそれぞれがテキストで純粋に現われるというよりは,選り分けるのに苦労するくらい異なる方言が混在した状態で現われることが少なくないからである.歴史方言学は,それぞれの時代に特有の状況があるがゆえに,特有の問題が生じるのが常である.

・ Crystal, David. The Stories of English. London: Penguin, 2005.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow