2012-04-30 Mon

■ #1099. 記述の形容詞と評価の形容詞 [adjective][loan_word][lexicology][lexical_stratification]

[2011-12-21-1]の記事「#968. 中英語におけるフランス借用語の質的形容詞」で触れたように,形容詞を意味の上で大きく二分すると,評価を表わす qualitative adjective (QA) と関係を示す relational adjective (RA) とが区別される.QA と RA の意味,形態,統語における特徴の違いにも興味があったが,それ以上に語種(本来語か借用語か)との関係が気になっていた.というのは,「#334. 英語語彙の三層構造」 ([2010-03-27-1]) やその他の三層構造の記事で言及してきた通り,本来語は評価的,主観的で,(Greco-Latin 系)借用語は記述的,客観的であるのが英語語彙の典型とされているからだ.形容詞はその区別がとりわけ表出しやすい語類であるように思われる.

この問題に関連して Farsi の論文を読んでみた.Farsi は,QA や RA という用語こそ使っていないが,"descriptive adjective" として Class A を,"evaluative adjective" として Class B の区分を設けた.さらに,両方の性質(より正確には両方の語義と語法)を兼ね備えた Class C をも設けて,英語の形容詞を鮮やかに分類した.理解しやすく,説得力があり,形容詞に関連する諸問題に示唆を与える卓論と評価したい.Class A, B, C の例を示そう.

| Class A | Class B | Class C |

|---|---|---|

| affective | affectionate | academic |

| appositive | apposite | aesthetic |

| behavioural | mannerly | American |

| bibliographic | bookish | artistic |

| cardiac | hearty | British |

| causal | effectual | Christian |

| ceremonial | ceremonious | cinematic |

| commemorative | memorable | civil |

| conceptual | thoughtful | constitutional |

| connective | coherent | conventional |

| consonantal | consonant | critical |

| continental | continent | demonstrative |

| corrective | correct | diplomatic |

| cultural | cultured | dramatic |

| deductive | seductive | emotional |

| dental | toothsome | English |

| devotional | devout | ethical |

| doctrinal | docile | formal |

| durative | durable | French |

| elective | eligible | grammatical |

| entrepreneurial | enterprising | historical |

| evaluative | valid | human |

| experiential | experienced | legal |

| factual | accurate | literary |

| fiduciary | faithful | logical |

| financial | lucrative | Marxian |

| genealogical | genteel | moral |

| generative | degenerate | musical |

| generic | generous | parliamentary |

| governmental | ruly | philosophical |

| gustatory | tasteful | poetic |

| inflexional | flexible | professional |

| interrogative | inquisitive | rational |

| intonational | tuneful | religious |

| juridical | just | royal |

| legislative | legitimate | sanitary |

| manual | handy | scientific |

| mental | sane | social |

| methodological | methodical | spiritual |

| modal | modish | theatrical |

| morphological | shapely | |

| nutritional | nutritious | |

| observational | observant | |

| olfactory | savoury | |

| optical | sightly | |

| ostensive | ostentatious | |

| palatal | palatable | |

| pecuniary | pecunious | |

| pedagogic | pedantic | |

| penitential | penitent | |

| perceptual | perceptive | |

| pictorial | picturesque | |

| residential | homely | |

| retributive | rewarding | |

| semantic | significant | |

| sensory | sensitive | |

| sociological | sociable | |

| stylistic | stylish | |

| supervisory | watchful | |

| syntactic | orderly | |

| tactile | tactful | |

| temporal | timely | |

| theological | godly | |

| urban | urbane | |

| verbal | verbose | |

| verificatory | veracious | |

| visual | conspicuous | |

| vocalic | equivocal | |

| vocative | provocative | |

| volitional | willing |

Class A と B には,意味的あるいは語源的に関連する語がペアで並んでいる.Class A は記述的,客観的,Class B は評価的,主観的であることがよくわかるだろう.Class C は,Class A, B とは独立した形容詞のリストであり,語法に応じて Class A のように記述的意味を帯びることもあるし,Class B のように評価的意味を帯びることもある.

この区分は意味による区分だが,形態論や統語論にも関与している (51) .否定接辞がつく場合には,典型的に,Class A は non- を,Class B は un-, in-, dis- をとる.Class A は very で修飾されないが,Class B は修飾される.形容詞が等位接続されるときには,Class A の形容詞は Class A あるいは Class C の形容詞としか接続されず,Class B の形容詞は Class B あるいは Class C の形容詞としか接続されない.複数の形容詞が順列に並んで名詞を修飾する all the ten fine old stone houses のような場合,Class A 形容詞は stone の位置に,Class B は fine の位置に置かれる.

上の最後に触れた統語的性質は,2点において興味深い.1つ目は,Class A 形容詞が,stone のような修飾語としての名詞と同列に置かれるということである.これは,Class A 形容詞が Class B 形容詞よりも一歩名詞に近い性質をもっているということを示唆する.2つ目は,Class A と Class B の両方の性質(語義)をもつ Class C の形容詞は,形容詞の順列において2つの異なる位置で生起できるという事実である.a not very Christian Christian priest, Milton's hardly dramatic dramatic poems, the lady novelist's far from historical historical romances, Eliot's not invariably poetic poetic drama, a highly professional professional writer などの例がある (56) .

Class A と B の区分は,このように鮮やかに見える.しかし,Class C のような中間的な形容詞が多数存在することは,この区分が必ずしも画然としていないことを物語る.また,特定の形容詞接尾辞とクラスとが対応している事実はないということにも注意したい.つまり,この区分は overt ではなく covert な区分である (56) .

論文の最後では,この区分に基づいた,形容詞の新しい定義が披露される.

A word which can occupy the position between an article and a noun and the position after a linking verb and which cannot be transposed with the noun it modifies is an adjective if it contains a typical adjective-forming suffix or takes the comparative and superlative suffixes or adds the suffix -ly to form an adverb.

では,この区分のもつ通時的な implication は何か,語種との関係はどうなっているか.この問題は明日の記事で考える.

・ Farsi, A. A. "Classification of Adjectives." Language Learning 18 (1968): 45--60.

2012-03-29 Thu

■ #1067. 初期近代英語と現代日本語の語彙借用 [lexicology][loan_word][borrowing][emode][renaissance][latin][japanese][linguistic_imperialism][lexical_stratification]

英語と日本語の語彙史は,特に借用語の種類,規模,受容された時代という点でしばしば比較される.語彙借用の歴史に似ている点が多く,その顕著な現われとして両言語に共通する三層構造があることは [2010-03-27-1], [2010-03-28-1] の両記事で触れた.

英語語彙の最上層にあたるラテン語,ギリシア語がおびただしく英語に流入したのは,語初期近代英語の時代,英国ルネッサンス (Renaissance) 期のことである(「#114. 初期近代英語の借用語の起源と割合」 ([2009-08-19-1]) , 「#478. 初期近代英語期に湯水のように借りられては捨てられたラテン語」 ([2010-08-18-1]) を参照).思想や科学など文化の多くの側面において新しい知識が爆発的に増えるとともに,それを表現する新しい語彙が必要とされたことが,大量借用の直接の理由である.そこへ,ラテン語,ギリシア語の旺盛な造語力という言語的な特徴と,踏み固められた古典語への憧れという心理的な要素とが相俟って,かつての中英語期のフランス語借用を規模の点でしのぐほどの借用熱が生じた.

ひるがえって日本語における洋語の借用史を振り返ってみると,大きな波が3つあった.1つ目は16--17世紀のポルトガル語,スペイン語,オランダ語からの借用,2つ目は幕末から明治期の英独仏伊露の各言語からの借用,3つ目は戦後の主として英語からの借用である.いずれの借用も,当時の日本にとって刺激的だった文化接触の直接の結果である.

英国のルネッサンスと日本の文明開化とは,文化の革新と新知識の増大という点でよく似ており,文化史という観点からは,初期近代英語のラテン語,ギリシア語借用と明治日本の英語借用とを結びつけて考えることができそうだ.しかし,語彙借用の実際を比べてみると,初期近代英語の状況は,明治日本とではなく,むしろ戦後日本の状況に近い.明治期の英語語彙借用は,英語の語形を日本語風にして取り入れる通常の意味での借用もありはしたが,多くは漢熟語による翻訳語という形で受容したのが特徴的である.「#901. 借用の分類」 ([2011-10-15-1]) で示した借用のタイプでいえば,importation ではなく substitution が主であったといえるだろう(関連して,##902,903 も参照).また,翻訳語も含めた英語借用の規模はそれほど大きくもなかった.一方,戦後日本の英語借用の方法は,そのままカタカナ語として受容する importation が主であった.また,借用の規模も前時代に比べて著大である.したがって,借用の方法と規模という観点からは,英国ルネッサンスの状況は戦後日本の状況に近いといえる.

中村 (60--61) は,「文芸復興期に英語が社会的に優勢なロマンス語諸語と接触して,一時的にヌエ的な人間を生み出しながら,結局は,ロマンス語を英語の中に取り込んで英語の一部にし得た」と,初期近代英語の借用事情を価値観を込めて解釈しているが,これを戦後日本の借用事情へ読み替えると「戦後に日本語が社会的に優勢な英語と接触して,一時的にヌエ的な人間を生み出しながら,結局は,英語を日本語の中に取り込んで日本語の一部にし得た」ということになる.仮に文頭の「戦後」を「明治期」に書き換えると主張が弱まるように感じるが,そのように感じられるのは,両時代の借用の方法と規模が異なるからではないだろうか.あるいは,「ヌエ的」という価値のこもった表現に引きずられて,私がそのように感じているだけかもしれないが.

価値観ということでいえば,中村氏の著は,英語帝国主義に抗する立場から書かれた,価値観の強くこもった英語史である.主として近代の外面史を扱っており,言語記述重視の英語史とは一線を画している.反英語帝国主義の強い口調で語られており,上述の「ヌエ的」という表現も著者のお気に入りらしく,おもしろい.展開されている主張には賛否あるだろうが,非英語母語話者が英語史を綴ることの意味について深く考えさせられる一冊である.

・ 中村 敬 『英語はどんな言語か 英語の社会的特性』 三省堂,1989年.

2011-07-26 Tue

■ #820. 英仏同義語の並列 [french][loan_word][register][lexicology][hybrid][binomial][lexical_stratification]

中英語期にフランス借用語が大量に流入してきた事実についてはすでに多くの記事で扱ってきた([2009-08-22-1]の記事「フランス借用語の年代別分布」ほかを参照).これにより英語の表現の可能性が広がったが,注目すべき表現として,英語本来語と対応するフランス借用語を並列させる2項イディオム (binomial idiom) の表現がある(バケ,p. 60).my heart and my corage, wepe and crye, huntynge and venerye の如くである.この表現は,本来語とフランス借用語の間に使用域 ( register ) の差のあることを利用した修辞的な技法ともとらえることもできるが(「英語語彙の三層構造」については[2010-03-27-1]の記事を参照),目新しい借用語の理解を容易にするための訳語として本来語を添えたとも考えられる.後者は,説明を要する語に注解 ( gloss ) を施すという古英語以来の習慣の一端と言えるかもしれない.これはまた,17世紀の難語辞書 (see [2010-12-27-1], [2010-11-24-1]) の登場にもつらなる言語文化的習慣である.近代以降では lord and master, my last will and testament などが慣用表現となっている.

なお,並列表現といっても,必ずしも and のような等位接続詞で結ばれているとは限らない.例えば court-yard (中庭)や mansion-house (邸宅)は英仏対応要素の直接複合であり,冗語的といえる.

借用語の流入は,単に既存の語を置きかえたり,語の種類を増やしたりすだけではなく,既存の語彙と連携して当該言語の表現可能性を高めている側面もあることを評価すべきだろう.関連して,英仏両要素が1語内に混合している hybrid の各記事(特に[2009-08-01-1]の「英語とフランス語の素材を活かした 混種語 ( hybrid )」)も参照.

・ ポール・バケ 著,森本 英夫・大泉 昭夫 訳 『英語の語彙』 白水社〈文庫クセジュ〉,1976年.

2011-04-22 Fri

■ #725. use --- 最も頻度の高いフランス借用語 [french][loan_word][homonymic_clash][hybrid][lexical_stratification]

現代英語の語彙にフランス借用語の数はあまたあれど,use ほど頻度の高い語はない.Frequency Sorter より BNC のレンマ頻度表で調べると,use は動詞と名詞の頻度を合わせたときに最も頻度の高いフランス借用語となる.(その他の最高頻度フランス借用語としては people, state, very などがある.関連して[2010-03-02-1]の記事も参照.)

英語語彙の三層構造 ([2010-03-27-1]) の中層を担うフランス借用語彙は覆っている範囲が広く,実際には下層にも上層にも延長線がのびている.このように重要な語について借用語が本来語を置き換える例は多くないが,本来語と借用語の競合の勝敗があたかもランダムに決せられているようにみえるケースは確かにある.use のような庶民的な語が最頻語リストの上位に含まれていること自体は偶然にあり得たものとして理解できる.

しかし,use の英語の言語体系への同化の度合いは際立っている.本来語の接尾辞を伴う混種語 ( hybrid ) としての useful, useless はもとより,熟語 be used to や助動詞 used to などにも現われ,本来語語彙も顔負けの大活躍である.英語に入ってきた時期も13世紀より前であり,他の最高頻度フランス借用語と比べても相当の古株である.一般論として借用語と本来語の競合と勝敗にまつわるランダム性を認めるにしても,use の英語への同化には,部分的であれ他に何らかの事情が関与していると考えられないだろうか.

Menner (235--36) は,類義語の同音異義衝突 ( homonymic clash ) が関与していたのではないかと論じている.「使用する」を意味した本来語 note(n) ( < OE notian ) と,それと形態的に類似した「書き記す,気付く」を意味するフランス借用語 note(n) ( > PDE note ) が衝突を起こし,前者が衰退することによって生じた意味の間隙を,フランス借用語 use(n) が埋めたという筋書きである.「使用する」の意味で最も普通だった OE notian の中英語形は14世紀には -i を失い,「書き記す,気付く」と同形の note(n) になっていた.この同音異義衝突により「使用する」の意の note(n) は徐々に廃用となってゆき,代わりにすでに他の語義で存在感を示すようになっていた use(n) が,「使用する」を意味する最も普通の語として機能するようになったのではないかという.Menner は,同音異義衝突を言語変化の消極的な原理として積極的に評価する論者の1人である.

Although proof is hardly possible in such a case, the combination of circumstances makes one suspect that the homonymy of the native and foreign note was one of the factors in establishing use as one of the commonest words in our language. (236)

この説を検証するには,各語の関連する語義の盛衰の時期を細かく調べる必要がある.また,「使用する」を意味する brouken ( < OE brūcan ), nitten ( < OE nyttian ) など,他の類義語との関連にも注意する必要があるだろう.OED や MED の他に HTOED ( Historical Thesaurus of the Oxford English Dictionary ) が現われたことで,このような調査は格段に行ないやすくなってきている.同音異義衝突などは HTOED の恩恵を特に享受しやすい研究テーマにちがいない.言語変化における同音異義衝突の意義を主張した M. L. Samuels が,Historical Thesaurus of English のプロジェクトを立ち上げた人物であることは決して偶然でない.

・ Menner, Robert J. "The Conflict of Homonyms in English." Language 12 (1936): 229--44.

2010-09-20 Mon

■ #511. Myrmecophaga tridactyla [scientific_name][latin][greek][morphology][combining_form][lexical_stratification]

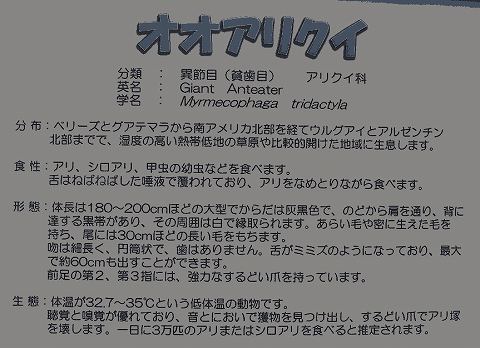

我が家の近所の江戸川区自然動物園は,入園無料にもかかわらず驚くような動物を飼育している.ペンギン,オタリア,レッサーパンダ,そして今年6月にはオオアリクイのアニモ君が沖縄の動物園から引っ越してきた(ようこそ アニモ!!).オオアリクイは日本では全国の動物園をあわせても15頭といない稀少動物で,世界的にも絶滅のおそれがあるという.

上の説明にあるとおりオオアリクイは英語では giant anteater,学名は Myrmecophaga tridactyla である.学名 ( scientific name ) は動植物につけられた世界共通の名前で,ラテン語の形態規則にならって名付けられることになっている.一方,「オオアリクイ」や giant eater は言語ごとの通俗名 ( common name ) であり,日本の場合には和名とも呼ばれる.学名に用いられる語幹は当然ラテン語のものが多いが,ラテン語はギリシア語から大量に語彙を借用しているので,結果として学名にはギリシア語の語幹が含まれていることが多い.Myrmecophaga tridactyla もすべてギリシア語の語幹からなる学名である.

[2010-05-19-1]の記事で英語語彙の三層構造を話題にした.英語語彙はおおまかにいって (1) 英語本来語,(2) フランス語・ラテン語,(3) ギリシャ語の3階層 ( trisociation ) をなしている.類似した意味であっても由来によって複数の語が英語に存在するのはこのためである.(1) から (3) に向かってレベルが高くなり,堅苦しい響きになってくる.[2010-05-19-1]で3層語 ( triset ) の例として「蟻」を挙げた.英語本来語は ant,ラテン借用語は formic-,ギリシア借用語は myrmec- である.

属名 Myrmecophaga 「オオアリクイ属」は myrmec(o) 「蟻」と phag(a) 「食べる」の連結により成り,いずれもギリシア語起源である.同様に,種名 tridactyla もギリシア語起源で「3本指」の意である( tri- 「3」 + dactyl(a) 「指」).通俗名 anteater に比べて学名 Myrmecophaga tridactyla の堅苦しさが伝わってくるだろう.

myrmec, phag(a), tri, dactyl など,単独では語をなさないが語の1部として生産的に用いられる形態素(主として借用形態素)は連結形 ( combining form ) と呼ばれ,英語の形態論では扱いの難しい要素である.

2010-05-19 Wed

■ #387. trisociation と triset [lexicology][latin][greek][lexical_stratification]

[2010-03-27-1]の記事で英語語彙の三層構造を紹介した.その記事では,foe, enemy, adversary などの三語一組の例を挙げ,それぞれ (1) 英語本来語,(2) フランス借用語,(3) ラテン・ギリシャ借用語の層をなしていることを示した.英語語彙に見られるこの特異な三層構造を言い表す術語がないかなと思っていたが,McArthur が trisociation と呼んでいるのをみつけた.この三語一組のことは triset と呼んでいる.

ただ,McArthur の trisociation は,(1) 英語本来語,(2) フランス語・ラテン語,(3) ギリシャ語というように層別しているようで,上述の foe の例の層別とは異なる.実際には四層あるものを三層に分けて考えているのだからこのようなヴァリエーションもありうるが,語という単位ではなく形態素という単位で考える場合には McArthur の層別のほうがうまくいく.McArthur が挙げている triset の例を再掲する(主に本来語が b-, n-, s- で始まる triset の例).

| triset of morphemes | triset of words |

|---|---|

| ant, formic-, myrmec- | ant-eater, formicarium, myrmecology |

| bad, mal-, caco- | badly, malign, cacophony |

| be, ess-, ont- | being, essence, ontology |

| belly, ventr-, gastr- | potbellied, ventral, gastritis |

| best, optim-, aristo- | bestseller, optimal, aristocrat |

| big, magn-, mega(lo)- | bigheaded, magnitude, megalomania |

| bird, avi-, ornith- | bird-watcher, aviary, ornithology |

| birth, nasc-/nat-, gen-/gon- | birthday, nascent/native, genesis/cosmogony |

| black, nigr-, melan- | blacken, denigrate, melanin/melancholy |

| blood, sanguin-, (h)aem(at)-/(h)em(at)- | bloody, sanguinary, an(a)emic |

| body, corp(or)-, som(at)- | bodily, corporeal/incorporate, psychosomatic |

| bone, oss(e)-, osteo- | rawboned, osseous, osteopath |

| book, libr-, biblio- | bookish, library, bibliography |

| breast, mamm-, mast- | doublebreasted, mammography, mastitis |

| earth, terr-, ge- | earthquake, terrestrial, geography |

| fire, ign-, pyr- | fire-fighter, igneous, pyromania |

| naked, nud(e)-, gymn- | nakedness, nudity, gymnosophist |

| name, nomin-, onom-/onym- | namely, nominate, onomastic/synonym |

| new, nov-, neo- | newness, innovate, neologism |

| night, noct-, nyct- | nightly, nocturnal, nyctalopia |

| nose, nas-, rhin- | nosiness, nasal, rhinitis |

| salt, sal-, (h)al- | salty, salinity, halophyte |

| say, dict-, phas-/phat- | saying, dictum, emphasis |

| sea, mar-, thalass- | seascape, marine, thalassocracy |

| see, vid-/vis-, scop- | all-seeing, evident/vision, telescope |

| self, ips-, aut(o)- | unselfish, solipsism, autistic |

| shape, form-, morph- | shapely, formal, metamorphosis |

| sharp, ac(u)-, oxy- | sharpen, acute, oxygen |

| skin, cut(i)-, derm(at)- | skinny, subcutaneous, dermatitis |

| sound, son-, phon- | soundless, sonic, telephone |

| speak, loqu-/loc(ut)-, log- | unspeakable, eloquent, dialog(ue) |

| stand, sta(t)-, stas-/stat- | outstanding, stable, stasis/statis |

| star, stell-, aster- | starry, stellar, asteroid |

| stone, lapid-, lith- | stony, lapidary, megalithic |

| sun, sol, heli(o)- | sunny, solar, heliograph |

ラテン語 /s/ とギリシャ語 /h/ の対応については,[2010-04-14-1]で扱ったのでそちらを参照.

・ McArthur, Tom. "English in Tiers." English Today 23 (July 1990): 15--20.

2010-04-12 Mon

■ #350. hypermarket と supermarket [etymology][indo-european][latin][greek][french][loan_translation][lexical_stratification]

以前に住んでいたところの近くにスーパーマーケット Olympic があった.食料品から生活品までが一カ所で揃うので,毎日といってもいいほどに常用していた.そのため,転居して Olympic を利用する機会がなくなったにもかかわらず,常に店内に流れていた Olympic のテーマ曲が今でも頭を回ることがある.おそらく今でも変わっていないだろう.

楽しく明るいお店です 品物豊富なお店です♪

嬉しい安さに微笑んで いつも賢いお買い物♪

あなたの欲しい物 何でも揃う

O L Y M P I C(オーエルワイエムピーアイシー)

ハイパーマーケット オリンピック♪

そう,Olympic は supermarket ならぬ hypermarket なのである.hypermarket の定義はこの辺りの辞書に任せて,ここでは語源を考えてみたい.supermarket は読んで字の如く super- + market の合成語で,英語には1933年が初出である.一方,hypermarket は hyper- + market の合成語で,1970年辺りにフランス語 hypermarché を翻訳借用 ( loan translation ) して英語に取り込んだものである.フランス語の hypermarché 自体は,supermarché "supermarket" にならった造語である.

フランス語でも英語でも,そして日本語(カタカナ)でも,hypermarket は supermarket の巨大進化版であると考えられている.hyper- のほうが super- よりも上位であるという感覚だ.この接頭辞はともに「上の,上位の,過度の」を表す点で共通するが,それもそのはず,印欧祖語の一つの語根 *(s)uper にさかのぼる.この印欧語根がラテン語では super- として伝わり,ギリシャ語では最初の子音が気音化し hyper- となった.above, over, up なども究極的にはこの語根と関連する.

さて,語源が共通であるとすると hyper- のほうが super- よりも上位であるという感覚には根拠がないことになるが,現実的にはそうした感覚が歴然としてある.言語において類義語どうしの意味の棲み分けは自然のことであり,この場合もたまたま hyper- と super- のあいだに程度の差が生まれたのだと論じることはできよう.しかし,hyper- が super- より上位であり,その逆ではないことには,偶然以上の根拠があるのではないか.[2010-03-27-1]の記事で見たように,英語語彙には,大雑把にいってラテン語,フランス語,英語本来語の三層構造が認められる.この最上位に位置するのがラテン語だが,実はその上に超最上位というべきギリシャ語が存在するのである.歴史的に,英語が文化的により上位のフランス語やラテン語から多くの語彙を借用してきたのと同じように,ラテン語は文化的により上位のギリシャ語から多くの語彙を借用してきた.ギリシャ語はラテン語にとって高みにある言語なのである.このような言語文化的な背景を背負ったままに,現在,英語でギリシャ語系 hypermarket とラテン語系 supermarket が区別されているのではないか.

ちなみに,「下位の」を表す接頭辞はラテン語 sub-,ギリシャ語 hypo- である.ここでも /s/ ( Latin ) と /h/ ( Greek ) の対応があることに注意.

2010-03-28 Sun

■ #335. 日本語語彙の三層構造 [lexicology][japanese][kanji][loan_word][lexical_stratification]

昨日の記事[2010-03-27-1]で,類義語の豊富さに関しては英語は他言語と比べても異例だと述べた.しかし,もっと異例なことに,英語と日本語はこの点でよく似ているのである.英語では,アングロサクソン語(本来語),フランス語,ラテン・ギリシャ語の三層構造をなしているが,日本語では,和語(本来語),漢語,西洋語の三層構造をなしている.日本語の例(思いつき)を見てみよう.

| 和語 | 漢語 | 西洋語 |

|---|---|---|

| おおうなばら(大海原) | 大洋 | オーシャン |

| おかね(お金) | 金銭 | マネー |

| およぎ(泳ぎ) | 水泳 | スイミング |

| おんなのこ(女の子) | 女子 | ギャル |

| かみのけ(髪の毛) | 毛髪 | ヘアー |

| かわや(厠) | 便所 | トイレ |

| くすりや(薬屋) | 薬局 | ドラッグストア |

| くるま(車) | 乗用車 | カー |

| さくらんぼ | 桜桃 | チェリー |

| たたかい(戦い) | 戦闘 | バトル |

| たまご(卵) | 鶏卵 | エッグ |

| ひとつ(一つ) | 一 | ワン |

| ひるめし(昼飯) | 昼食 | ランチ |

| やど(宿) | 旅館 | ホテル |

英語の下層を構成する本来語と同様,和語はもっとも庶民的である.暖かく懐かしい響きがあり,感情に直接うったえかける力がある.「一,二,三」と数えるよりも,「ひとつ,ふたつ,みっつ」のほうが暖かく優しい.この階層の語彙は日常会話に頻出するが,学術論文にはあまり現れない類の語彙である.

学術論文などに代表される文語を主なフィールドとするのが,中層の漢語である.いや,学術論文ほどお堅くなくても日本語のあらゆる文章において漢語がなければ大変に不便である.本記事のここまでの文章だけでも,表中の語を除き,34種類の漢語がのべ50回も使用されている.漢語は日常会話でも頻度は低くない.この点,英語の中層を担うフランス語起源の語彙と機能がよく似ている.

上層を構成する西洋語は,主に英語由来のものが多い.英語の上層を担当するラテン・ギリシャ語由来の語彙の register のレベルが文字通りに上層であるのに対して,日本語の上層の西洋語は必ずしもお高い響きはない.むしろ,横文字は軽い響きがあると言われることすらある.この点で,上層に関しては英語と日本語の役割は異なっているようである.ただし,成長著しい科学や情報の分野では,英語の専門用語に対する日本語の訳語を作るのが追いつかず,そのまま英語を採用することも広く行われている.この場合,西洋語は専門性の響きを帯びるため,上層と呼ぶにふさわしいとも言える.

日本語では,各階層に対応する文字種がおよそ決まっているのが特徴である.和語はひらがな,あるいは漢字かな交じりで,漢語は漢字で,西洋語はカタカナ(あるいは最近はアルファベットそのままのケースもある)でというように,視覚的にも明確に区別される.

英語と日本語で各階層の機能に若干の差があることは認めるにせよ,ともにこれだけ明確な語彙の三層構造をもっているということは,稀なる偶然である.いや,もしかすると偶然以上のものがあるのかもしれない.歴史的に大陸からの影響を多く受けてきたのは,島国であるからこその特徴といえるかもしれない.

2010-03-27 Sat

■ #334. 英語語彙の三層構造 [lexicology][french][latin][register][thesaurus][loan_word][lexical_stratification]

類似概念を表すのに二つ以上の語が存在するという状況はどの言語でも珍しくない.確かに,完全な「同義語」というものが存在することは珍しいが,少し条件をゆるめて「類義語」ということであれば,多くの言語に存在する.とはいうものの,英語の類義語の豊富さは,多くの言語と比べても驚くべきほどである.このことは類義語辞典 ( thesaurus ) を開いてみれば,一目瞭然である.

英語史の観点から類義語の豊富さを説明すれば,それは英語が多くの言語と接触してきた事実に帰せられる.異なった言語から対応する語を少しずつ異なったニュアンスで取り入れ,語彙のなかに蓄積していったために,結果として英語は類義語の宝庫 ( thesaurus ) となったのである.

類義語を語源別にふるい分けてみると,そこに「層」があることがわかる.例えば,典型的な類義語のパターンとして「三層構造」とでも呼ぶべきものがある.下層が本来語,中層がフランス語,上層がラテン・ギリシャ語というパターンである.

| native | French | Latin/Greek |

|---|---|---|

| ask | question | interrogate |

| book | volume | text |

| fair | beautiful | attractive |

| fast | firm | secure |

| foe | enemy | adversary |

| help | aid | assistance |

| kingly | royal | regal |

| rise | mount | ascend |

下層は文字通り「レベルが低い」が,同時に「暖かみと懐かしさ」がある.本来のゲルマン系の語彙であるから,故郷の懐かしさのようなものが感じられるのは不思議ではない.

中層は多少なりとも権威と教養を感じさせるが,庶民が届かないほどレベルが高いものではない.歴史的には中世イングランドの公用語がフランス語だったことに対応するが,中英語期に借用されたフランス語彙のなかには特別な権威を感じさせず,十分に庶民化したといってよい語も多い ( ex. face, finish, marriage, people, story, use ) .

上層には,学問と宗教の言語,すなわち権威を体現したような言語たるラテン語(あるいはギリシャ語)が控えている.語の響きとしては厳格で近寄りがたく,音節数も多いのが普通である.

このように,語彙の三層構造が歴史的に育まれてきた英語では,階層間の使い分けが問題になる.特に微妙な意味の差や適切な 使用域 ( register ) の見極めが肝心である.例えば日常会話では下層や中層の語彙がふさわしいが,学術論文では中層や上層の語彙を使いこなす必要がある.気軽に尋ねるのに "May I interrogate you?" は妙だろう.

このような語彙の階層については,具体例を一覧表で列挙している橋本先生の英語史の第5章が参照に便利である.

・ 橋本 功 『英語史入門』 慶應義塾大学出版会,2005年.

2010-03-25 Thu

■ #332. 「動物とその肉を表す英単語」の神話 [french][lexicology][loan_word][language_myth][lexical_stratification][animal]

昨日の記事[2010-03-24-1]に関連する話題.英語史で必ずといってよいほど取りあげられる「動物は英語,肉はフランス語」という区分は,語り継がれてきた神話であるという主張がある.OED の編集主幹を務めた Burchfield によると,"[an] enduring myth about French loanwords of the medieval period" だという.少し長いが,引用する (18).

The culinary revolution, and the importation of French vocabulary into English society, scarcely preceded the eighteenth century, and consolidated itself in the nineteenth. The words veal, beef, venison, pork, and mutton, all of French origin, entered the English language in the early Middle Ages, and would all have been known to Chaucer. But they meant not only the flesh of a calf, of an ox, of a deer, etc., but also the animals themselves. . . . The restriction of these French words to the sense 'flesh of an animal eaten as food' did not become general before the eighteenth century.

試しに beef を OED や MED で確認してみると,確かに動物そのものの語義も確認される.しかし,複数の例文を眺めてみると,動物本体と関連して肉が言及されているケースが多いようである.例えば,この語義での初例として両辞書ともに14世紀前半の次の例文を掲げている.

Hit mot boþe drink and ete .. Beues flesch and drinke þe broþt.

それでも,Burchfield の主張するように「動物は英語,肉はフランス語」という区分が一般的になったのは18世紀になってからということを受け入れるとするならば,それはなぜだろうか.18世紀には料理関係の語がフランス語から大量に入ってきたという事実もあり,これが関係しているかもしれない.

肉・動物の使い分けの始まりが中世であれ近代であれ,英語話者の意識下に「高きはフランス語,低きは英語」という印象が伝統的に定着してきたことは確かだろう.

・ Burchfield, Robert, ed. The New Fowler's Modern English Usage. 3rd ed. Oxford: Clarendon, 1996.

2010-03-24 Wed

■ #331. 動物とその肉を表す英単語 [french][lexicology][loan_word][etymology][popular_passage][lexical_stratification][animal]

中英語期を中心とするフランス語彙の借用を論じるときに,この話題は外せない.食用の肉のために動物を飼い育てるのはイギリスの一般庶民であるため,動物を表す語はアングロサクソン系の語を用いる.一方で,料理された肉を目にするのは,通常,上流階級のフランス貴族であるため,肉を表す語はフランス系の語を用いる.これに関しては,Sir Walter Scott の小説 Ivanhoe (38) の次の一節が有名である.

. . . when the brute lives, and is in the charge of a Saxon slave, she goes by her Saxon name; but becomes a Norman, and is called pork, when she is carried to the Castle-hall to feast among the nobles . . . .

具体的に例を示すと次のようになる.

| Animal in English | Meat in English | French |

|---|---|---|

| calf | veal | veau |

| deer | venison | venaison |

| fowl | poultry | poulet |

| sheep | mutton | mouton |

| swine ( pig ) | pork, bacon | porc, bacon |

| ox, cow | beef | boeuf |

「豚(肉)」について付け加えると,古英語では「豚」を表す語は swīn だった.pig は中英語で初めて現れた語源不詳の語である.また,後者が一般名称として広く使われるようになったのは19世紀以降である.bacon (豚肉の塩漬け燻製)は古仏語から来ているが,それ自身がゲルマン語からの借用であり,英語の back などと同根である.

・ Scott, Sir Walter. Ivanhoe. Copyright ed. Leipzig: Tauchnitz, 1845.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow