2020-08-05 Wed

■ #4118. once や twice の -ce とは何ですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][numeral][etymology][genitive][adverbial_genitive]

hellog ラジオ版の第13回です.度数を表わす once, twice が基数詞 one, two と関連することはすぐに分かると思います.であるならば,語尾の -ce が「度」を意味するにちがいないと直感されるでしょう.3以上であれば three times, four times などと表現するので,いわば -ce = times なのだろうと.

意味的にはおよそその通りです.しかし,この -ce はいったいどこから来たのでしょうか.その答えは,このスペリングだと騙されてしまうのですが,なんと -s なのです.複数形の -s ではありません,アポストロフィつきの所有格の -'s のことです.では,「?の」を表わす所有格の語尾が,なぜ副詞的に用いられる度数・倍数と関係するのでしょうか.以下をお聴きください.

歴史的には,所有格(英語史の用語では「属格」)は,単に所有を表わすにとどまらず,広く副詞的な機能を担当していました.驚くなかれ,現代英語の always, sometimes, needs などにみられる -s も歴史的には古い属格語尾に由来するのです.複数形の -s に由来するのではないのでご注意を!

この問題については,##81,84,1793,2135,723,1306,1554,4081の記事セットで深く論じていますので,ご参照ください.

2020-08-02 Sun

■ #4115. なぜ「the 比較級,the 比較級」で「?すればするほど?」の意味になるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][article][comparison][adjective][instrumental]

hellog ラジオ版の第12回は,1つの公式として学習することの多い標題の構文について.

・ The longer you work, the more you will earn. (長く働けば働くほど,多くのお金を稼げます.)

・ The older we grow, the weaker our memory becomes. (年をとればとるほど,記憶力は衰えます.)

・ The sooner, the better. (早ければ早いほどよい.)

この構文では,比較級を用いた節が2つ並列されるので「?すればするほど?」という意味になることは何となく分かる気がするのですが,なぜ定冠詞 the が出てくるのかしょうか.この the の役割はいったい何なのでしょうか.今回は,その謎解きをしていきます.

実は驚くほど歴史の古い構文なのですね.しかも,the が副詞 (adverb) として機能しているとは! 考え方としては,when . . . then, if . . . then, although . . . yet, as . . . so のような相関構文と同列に扱えばよいということになります.

この問題について詳しく理解したい方は,##812,811の記事セットをご覧ください.

2020-07-30 Thu

■ #4112. なぜ careless の反対は *caremore ではなく careful なのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][suffix][comparison]

hellog ラジオ版の第11回.今回は,昨年の英語史の授業から飛び出してきた,驚くほどセンスのよい素朴な疑問です.こういうセンスが欲しいと羨ましくなるほどの良問.これについて簡単に音声で解説してみました.

つまり,語源をひもとけば,形容詞(の比較級) less と接尾辞 -less とはまったくの別物ということになるのです.これは驚きですね.類例として,かの形容詞の able と接尾辞 -able もなんと別物です.まさにひっくり返りそうな驚愕の事実.

この辺りの話題を文章でじっくり読みたい方は,##3699,4071の記事セットをどうぞ.

2020-07-25 Sat

■ #4107. なぜ hour の h は発音されないのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][silent_letter][consonant][h]

hellog ラジオ版の第10回目です.標題は,学生から素朴な疑問を募ると必ずといってよいほど寄せられてくる問いです.hour, honour, honest, heir その他で h が発音されないという問題ですが,何といっても初級英語で習う hour が代表格であり,当然ながら(ネイティブを含め)英語を学ぶ皆が不思議に思う問題ですね.

ところが,この問題は英語史のなかでも一,二を争うといってよいくらい難解なトピックなのです.学術的には未解決といってよいでしょう.しかし,背景はすこぶるおもしろい.そのおもしろさのエッセンスだけでも伝えようと,音声化してみました.

改めて,英語史研究においても「無音の h」は厄介な問題です.複雑ながらも魅力的な世界の一端を覗きたいという方には,##3941,461,462,1292,1675,1899,1677の記事セットをお薦めします.そもそも英語において歴史的に h は存在してきたのかという「h 幽霊説」まで登場し,百家争鳴.たかがハ行音,されどハ行音なのです.

2020-07-22 Wed

■ #4104. なぜ He is to blame. は He is to be blamed. とならないのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][voice][infinitive]

hellog ラジオ版,第9回目です.be to blame は受験英語では「責めを負うべきである,責任がある,悪い」の意で熟語として暗記することになっているので,普通は深く考えないと思いますが,よく考えると変です.主語の He は誰かに非難される人であって,誰かを非難する人ではないからです.英語は interesting と interested のような分詞形容詞においてもそうですが,動詞の意味について能動と受動を厳しく区別するというのが建前ではなかったのでしょうか.

関連してややこしいのは,やはり受験英語で暗記することになっている be to do という熟語との関係です.「予定」「運命」「義務・命令」「可能」「意志」などの用語で種々の用法が説明されますが,この熟語では,いずれの用法においても,確かに文の主語が do するという「態」 (voice) の関係なのです.

・ 「予定」用法: The concert is to be held this evening.

・ 「運命」用法: He was never to see his family again.

・ 「義務・命令」用法: You are not to smoke in this room.

・ 「可能」用法: The camera was not to be found.

・ 「意志」用法: If we are to get there by noon, we had better hurry.

ということは「彼は責めを負うべきだ」は,やはり He is to be blamed. のほうが適切で,He is to blame. はおかしいということになりそうです.

しかし,歴史的にみれば,後者で正しいのです.英語は能動態や受動態など「態」にうるさいと述べましたが,古い英語では,特に今回のような不定詞(および動名詞)に関するかぎり,態の意識はずっと緩かったのです.では,こちらの音声をどうぞ.

熟語というのはたいてい古くから固定化されてきた定型句であることが多いので,今回の be to blame も,「態」に緩かった古き良き時代の名残だったわけです.ぜひ関連する以下の記事もご覧ください(##3611,3604,3605の記事セット).

2020-07-18 Sat

■ #4100. 現存する最古の英文は何か? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][runic][alphabet][writing][direction_of_writing]

hellog ラジオ版の第8回目として,英語(史)の専門家にも意外と知られていない事実を紹介します.前回の第7回 ([2020-07-15-1]) でも実は少し触れたのですが,今回は詳しく取り上げます.

現在,世界の約20億人によって話されるともいわれる lingua franca たる英語.現代における威信が注目されるあまり,その最古の姿がいかなるものだったかについては関心をもたれません.しかし,調べてみるとメチャクチャおもしろいのです.英語の現存する最古の証拠の1つに "Undley bracteate" があります.これは1982年に Suffolk の Undley で発見された直径2.3cmの金のメダルに付けられた名前で,年代は紀元450--80年のものとされます.メダルの円周に沿って,ルーン文字で反時計回りに,つまり「右から左に」書かれています.まさにロマンを掻きたてるメダルです.

実におもしろいでしょう."gægogæ mægæ medu" とは何なのか? 呪文? 祈祷? 無味乾燥な散文? 今を時めく英語という言語が,いわば少数民族の言語だった最初期の時代の証拠です.

関連する記事を挙げておきましょう.ぜひ##572,1435,1453の記事セットをじっくりご覧ください.

2020-07-15 Wed

■ #4097. なぜ英語は左から右に書くのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education]

hellog ラジオ版の第7弾.当たり前すぎて,むしろほとんど誰も問わないのではないかという素朴な疑問ですが,よく考えると眠れなくなるほど不思議です.

日本語は伝統的に縦書きなので,私たちは,まずもってなぜ英語は横書きなのかという疑問を抱いてしかるべきです.百歩譲って横書きを容認するにせよ,次になぜ右から左ではなく左から右なのかという疑問が浮かんできます.というのは,過去にも現在にも,右から左に書く習慣をもつ書記体系がいくらでも存在するからです.

上記は取りとめもない疑問のように思いますが,これが実に奥深いのです.ということで,手軽な音声コンテンツを心がけると宣言しながら,10分を超える録音になってしまいました.ですが,ぜひ聴いてください.なんと最古の英文は右から左に書かれていたという,驚くべき事実があるのですから!

いかがでしたか.縦書きか横書きか,横書きだとしたら右から左なのか,左から右なのか.これは相当におもしろい問題です.

音声の後半で触れましたが,日本語にも戦前から戦中にかけて右から左への書字方向があり得ました.ここには興味深い社会言語学的な背景があったのですね.

種々の論点を含めて,関連する記事を挙げておきましょう.関心のある方は##572,2448,2449,2482,2483,2688の記事セットをご一読ください.英語史や言語学では,当たり前のことを掘り下げていくのが最もおもしろい,ということが分かったかと思います.

2020-07-12 Sun

■ #4094. なぜ go の過去形は went になるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][verb][conjugation][suppletion]

hellog ラジオ版の第6弾.非常によく尋ねられる素朴な疑問です.確かに go と went では重なるところがまったくないわけで,頭の上にハテナが飛ぶのは無理もないところです.まずは,こちらを聴いてください.

音声でも触れているように,go のような「超」のつく高頻度語には,補充法 (suppletion) をはじめ,とかく不規則なことが起こってしまうものです.これは古今東西の言語で普遍的にみられる現象といえます.

ということは,残念ながらどんな語学も学び始めの時期がとりわけキツいということになります.初級段階でこそ,go -- went のような理不尽な暗記項目がやたらと出てくることになるからです.

では,このようなことがどの言語にも普遍的にみられるというのは,なぜなのでしょうか.その議論も含め関連する記事を集めてみました.関心のる方は##43,1482,764,67,2600,2090,765,3254,694の記事セットをご覧ください.深い(社会)言語学的な背景があることがわかるかと思います.

2020-07-08 Wed

■ #4090. なぜ put は put--put--put と無変化活用なのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][verb][conjugation]

hellog ラジオ版の第5弾.不規則動詞に関する素朴な疑問は多く寄せられますが,そのなかでも標題の put のような無変化の動詞は,とりわけ異端な雰囲気を放っています.英語には過去形や過去分詞形などいろいろとうるさい変化があって,そのポイントは,原形(現在形)と異なっている点にあったはず.それなのに,なぜ変化しないのか,と二重の憤りをもって突っ込みたくなる気持ちはわかります.

みなさんも put をはじめ,このような異端な動詞をいくつか暗記してきたはずです.put, cut, hit, hurt, let, set, shut, etc. しかし,これらの共通点について考えた人は少ないのではないでしょうか.わりと日常的な動詞が多いという点には気づくと思いますが,音韻形態的な共通点についてどうでしょうか.何となく分かってきましたか? では,音声をどうぞ.

じっくり文章で読んで理解を深めたい方は,ぜひ##1854,1858,3777,3339の記事セットをご覧ください.

2020-07-05 Sun

■ #4087. なぜ現在完了形は過去を表わす副詞と共起できないのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][perfect][verb][aspect][tense][adverb][present_perfect_puzzle]

日曜日なので気軽に英語史ネタを.ということでhellog ラジオ版の第4弾です.今回は学校文法でも必ず習う,現在完了形と yesterday のような時の副詞との相性の悪さについて,なぜなのかを考えてみました.

英語の(現在)完了というのは,イマイチ理解しにくい文法事項の代表格ですね.現在完了は「?した」とか「?してしまった」と訳すことが多いので,過去と区別がつきにくいのですが,両者は時制・相としてまったく異なるのだと説諭されるわけです.だから,過去の世界に属する yesterday のような時の副詞は,現在完了と同居してはいけないのだと説明を受けるわけですが,やはりよく理解できません.

この問題は,理論的にも厄介で "Present Perfect Puzzle" とも呼ばれています.私たちがピンと来ないのも無理はないといえます.今回の音声でも,スッキリと解決ということにはなりませんので,あしからず.その上で,以下の音声をどうぞ.

今回の内容を含め,そもそも完了形とは何かという問題について詳しく知りたいという方は,ぜひ##2633,2492,2749,534,2750,2763,2747,2490,2634,2635の記事セットをご覧ください.

2020-07-01 Wed

■ #4083. なぜ q の後には必ず u がくるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][alphabet][digraph][q][spelling]

hellog ラジオ版の第3弾.英語を学んでいる多くの大学生からも質問自体がなるほどと思った,というコメントが寄せられた興味深い素朴な疑問です.私たちは <qu> のスペリングには読むときにも書くときにも頻繁に触れているわけですが,あまりに慣れすぎているために,<q> の後にはほぼ必ず <u> が続くというこの事実に,意識的に気づいたことがあまりなかったのだろうと思います.

6分間の音声にまとめました.以下からどうぞ.

今回は /kw/ という子音連鎖を表わすのにどのようなスペリングをもってするかという話題でしたが,/k/ という1つの子音を表わすにも,英語には <q(u)> だけでなく <c> もあれば <k> もあり,意外とややこしいことになっています.この発展的な問題も含め,今回の内容を文章でじっくり読みたいという方は,ぜひ##3649,1599,2249,2367,1824の記事セットをご覧ください.

今回の疑問のように,当たり前すぎて見過ごしてきた事実は意外に多いものです.このような疑問を発掘するのも,楽しい知的作業です.

2020-06-29 Mon

■ #4081. once や twice の -ce とは何か (2) [numeral][etymology][genitive][adverbial_genitive][sobokunagimon]

標題は「#81. once や twice の -ce とは何か」 ([2009-07-18-1]) を始め「#84. once, twice, thrice」 ([2009-07-20-1]),「#1793. -<ce> の 過剰修正」 ([2014-03-25-1]) で取り上げてきた.先の記事に対して,もう少し正確なところを補足したい.

古英語では,現代英語の once, twice, thrice に対応する「1度」「2度」「3度」の意味は,対応する基数詞の音韻形態的変異版というべき æne, twiga, þrīwa という語によって表わされていた.æne についていえば,この形態は基数詞 ān (one) の具格形に由来する.これらの数の副詞は古英語に始まり,中英語にも受け継がれた.OED より,各々が単独で用いられた最初例と最終例,および語源欄からの記述を引用しよう.

†ene, adv.

. . . .

Etymology: Old English ǽne, instrumental case of án one. Compare Middle High German eine.

. . . .

OE Beowulf 3019 Ac sceal..oft nalles æne elland tredan.

. . . .

c1325 Chron. Eng. in Ritson Met. Rom. II. 304 Ene heo [the Danes] him [Edmund] overcome.

†twie | twye, adv.

. . . .

Etymology: Old English twiga, etc. (also twiwa, tuwa, etc.) = Old Frisian twîa, tuiia, Old Saxon tuuio (Middle Low German twie, twige), adverb < stem twi- , TWI- comb. form: compare the etymological note to THRIE adv.

. . . .

a900 tr. Bede Eccl. Hist. iv. iv. 278 (Tanner MS.) Þætte twigea on gere seonoð gesomnode.

. . . .

a1450 J. Myrc Instr. to Par. Priests 119 Folowe thow not þe chylde twye.

†thrie | thrye, adv.

. . . .

Etymology: Old English þríwa, ðríga = Old Frisian thrî(i)a, Old Saxon thrîuuo, thrîio. Like twíwa, etc., not found outside the Saxon-Frisian group of West Germanic, and of obscure formation. They seem to have the form of genitival adverbs, twi-a, þri-a, with the gap between i and a variously filled up by w and g (again lost in Middle English), and lengthened by assimilation to þrí, THREE adj. and n. See further under TWIE adv.

. . . .

c950 Lindisf. Gosp. Mark xiv. 30 Ðria [Rushw. ðrige] mec ðu bist onsæcc.

. . . .

?a1500 Chester Pl. (Shaks. Soc.) II. 25 Or the cocke have crowen thrye Thou shalte forsake my companye.

このように上記の形態の数の副詞が古英語から中英語まで行なわれていたが,初期中英語期になると,属格語尾に由来する -es を付した現代に連なる形態が初出し,伝統的な -es なしの語形を徐々に置き換えていくことになった.「副詞的属格」 (adverbial_genitive) により,度数を表わす副詞であることをより一層明確に示すための強化策だったのだろう.

中英語では ones, twies, thrise などと s で綴られるのが普通であり,発音としても2音節だったが,14世紀初めまでに単音節化し,後に s の発音が有声化する契機を失った.それに伴って,その無声音を正確に表わそうとしたためか,16世紀以降は <s> に代わって <ce> の綴字で記されることが一般的になった.

以上をまとめると,once, twice, thrice の -ce は副詞的属格の -es に由来すると説明することはいまだ可能だが,「副詞的属格の -es」が喚起するような,実際に古英語で通用されていた -es 付きの表現に直接由来するという説明は適当ではない.古英語期に,副詞としての æne, twiga, þrīwa が行なわれていた土台の上に,初期中英語期にその副詞性を改めて強調するために属格語尾 -es を付した,というのが事実である.

2020-06-28 Sun

■ #4080. なぜ she の所有格と目的格は her で同じ形になるのですか? [sobokunagimon][personal_pronoun][case][germanic]

英語教育現場より寄せてもらった素朴な疑問です.確かに他の人称代名詞を考えると,すべて所有格と目的格の形態が異なっています.my/me, your/you, his/him, its/it, our/us, their/them のとおりです.名詞についても所有格と目的格(=通格)は boy's/boy, Mary's/Mary のように原則として異なります.つまり,3人称女性単数代名詞 she は,所有格と目的格の形態が同形となる点で,名詞類という広いくくりのなかでみてもユニークな存在なのです.標題の素朴な疑問は,きわめて自然な問いということになります.

この問いに一言で答えるならば,もともとは異なった形態をとっていたものが,後の音変化の結果,たまたま同形に合一してしまった,ということになります.古い時代の音変化のなせるわざということです.

千年以上前に話されていた古英語にさかのぼってみましょう.her は,すでに当時より,所有格(当時の「属格」)と目的格(当時の「与格」)は hi(e)re という同じ形態を示していました.ということは,この素朴な疑問は英語史の枠内にとどまっていては解決できないことになります.

そこで,古英語よりも古い段階の言語の状態を反映しているとされる英語の仲間言語,すなわちゲルマン語派の諸言語の様子を覗いてみましょう.古サクソン語や古高地ドイツ語では,3人称女性単数代名詞の属格は ira,与格は iru であり,微妙ながらも形態が区別されていました.古ノルド語でも属格は hennar, 与格は henne と異なっていましたし,ゴート語でも同様で属格は izōs, 与格は izai でした.

つまり,古英語よりも古い段階では,3人称女性単数代名詞の属格と与格は,他の代名詞の場合と同様に,区別された形態をとっていたと考えられます.しかし,区別されていたとはいえ語尾の僅かな違いによって区別されていたにすぎず,その部分が弱く発音されてしまえば,区別がすぐにでも失われてしまう可能性をはらんでいました.そして,実際にそれが古英語までに起こってしまっていたのです.

このようにみてくると,現代英語の my/me や your/you 辺りも互いに似通っているので,危ういといえば危ういのかもしれません.実際,速い発音では合一していることも多いでしょう.her に関しては,その危険の可能性が他よりも早い段階で現実化してしまったにすぎません.名詞類全体のなかでも特異な,仲間はずれ的な存在となってしまいましたが,歴史の偶然のたまものですから,彼女のことを優しく見守ってあげましょう.

2020-06-27 Sat

■ #4079. 疑問詞は「5W1H」といいますが,なぜ how だけ h で始まるのでしょうか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][interrogative_pronoun][spelling]

「手軽に英語史を」というコンセプトで,オンライン授業期の副産物に頼りつつ,戯れに始めている hellog ラジオ版の第2弾です.

今回は「疑問詞は『5W1H』といいますが,なぜ how だけ h で始まるのでしょうか?」という疑問に迫ります.短く収めようと思いつつ話し始めたら止まらなくなって7分17秒に・・・.お手軽感が減じてしまったので,少々ご注意ください.

文章でじっくりと復習および深掘りしたいという方は,ぜひ 関連する##51,3945,184の記事セットをご覧ください.

今回の回答で披露したような「非常識」な視点,つまり現代的な観点からは少数派の 1H が変なのではなく,むしろ 5H こそが変なのだという逆転の発想こそが,英語史のの学びの醍醐味です.今日の常識は昨日の非常識,今日の非常識は昨日の常識.英語史を学んでいると,次々と目から鱗が落ちてきます.

先日披露した hellog ラジオ版の第1弾は「#4075. なぜ大文字と小文字があるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-06-23-1]) でした.ぜひそちらもお聴きください.

2020-06-23 Tue

■ #4075. なぜ大文字と小文字があるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][alphabet][capitalisation][notice]

昨日の記事「#4074. 「素朴な疑問」にひたすら音声で答える英語史の講義を行ないました」 ([2020-06-22-1]) で予告したように,恥を晒して「hellog ラジオ版」をオープンします.

初回となる今回は「なぜ大文字と小文字があるのですか?」という疑問に答えます.2分20秒ほどの音声 (mp3) によるお手軽な話題です.以下よりどうぞ.

皿洗いをしながらでも気軽に聴けるようなコンテンツかと思います.とはいっても,完全な聞き流しをするには濃密なコンテンツかもしれません.深く知りたいと思ったら,やはり文字情報がベストです.じっくりと文章で読みたい方は,hellog より##1309,3668の記事セットをご覧ください.

今後たまに発信していく予定の「hellog ラジオ版」では,新しい話題を提示するというよりも,すでに hellog 本体で扱ってきた話題へと誘う「入り口」を提供することを意識していきます.各メディアの特性を活かして,皆さんの英語史への好奇心を掻き立てることができればと思います.

2020-06-22 Mon

■ #4074. 「素朴な疑問」にひたすら音声で答える英語史の講義を行ないました [sobokunagimon][hel_education][notice]

この4月下旬から5月上旬にかけて,遅れた年度の始まりとなりましたが,大学の初回オンライン授業にて例年通り「英語に関する素朴な疑問」を集めました.結果として,すでに本ブログでも紹介したように「#4045. 英語に関する素朴な疑問を1385件集めました」 ([2020-05-24-1]) という多数の疑問が回収され,ここまで反応してくれた学生に対して少しでも回答を返さなければと焦っていました.

そこで,英語史の講義のまるまる1回分を割いて,先の素朴な疑問に千本ノック風にひたすら答えていくという趣旨のラジオ・コーナー風の音声コンテンツを作り,それを学生に聴いてもらいました.今学期は異常事態ですし,従来の授業方式をいろいろと変えてみたいという事情もありました.

答える方としても緊張感とゲーム性がほしかったので,あらかじめ答えやすい問題を選ぶということはせず,ランダムに疑問がディスプレイに出現するようにし,突如として現われる鋭い(あるいはとんでもない)疑問に対して,鋭い(あるいはとんでもない)コメントをもって矢継ぎ早に答えていくというやり方で実施してみました.同時に,なるべく既存の hellog 記事の内容と引っかける形での回答を心がけました.

結果としては,エキサイティングな体験となりました.講義後のリアクションペーパーによれば,種々の改善すべき点も指摘されましたが,そこそこ楽しく聴いてもらえたようで,やってみて良かったと思っています.(見る方も作る方も)堅苦しくて疲れる動画による講義が続いていたので,息抜き的な位置づけでもありました.

ただし,この調子で1385件に答えていこうとすると,文字通りの千本ノックとなり,少なくとも10年はかかりそうですので,ほどほどにしておきます.ですが,文章という書き言葉で説明する/されるのと,講義,映像,ラジオなどを通じて話し言葉で説明する/されるのとでは,情報の伝わり方がかなり違うようです.私も活字は好きですが,中高生のときに深夜ラジオばかり聴いていたので,耳から入る情報の質と量が侮れないことはよく分かっています.言語学的にも話し言葉と書き言葉の区別について様々に考えてきましたが,両メディアは根本的に伝わり方が違うのです(cf. 「#3886. 話しことばと書きことば (6)」 ([2019-12-17-1]) とそのリンク先の諸記事を参照).

書物の学問も良いですが耳学問もたいへん結構,という考え方ですので,コロナ禍のドサクサに紛れて,恥を晒して「hellog ラジオ版」をオープンしようと思っています.簡易的,導入的なものであれ,音声という取っつきやすいメディアで英語史の情報を発信していけば,戯れに聴いてくれる方もいるのではないかと思ったからです.もっとも,オンライン授業期の副産物という程度の位置づけではありますが.

今後,気が向いたときに英語史の話題に関して数分程度の音声コンテンツを作成し,アップロードするということを試みたいと思います.目下,明日のオープンに向けて準備しているところです.

先に触れた千本ノックの講義後のリアクションペーパーがいろいろな意味で興味深かったので,私のコメントとともにいくつか挙げておきたいと思います.

・ 皿洗いしながら聴きました(←あくまで息抜き企画だったので,実にこういうシーンを想定していました.ながら聴き推奨です,ナイス.)

・ 電車に乗りながら聴きました(←これもありそう)

・ 短くて寝る前に毎日聴けるようなシステム(←かつての深夜ラジオのリスナーとしてよく理解できます)

・ オンライン授業が続いているとPCの画面を見つめる時間がどうしても長くなり,負担が特に目にかかるので音声の資料というのはそういった点でもとてもありがたいです(←この種のコメントは思いのほか多かったです.オンライン授業で学生の皆さんも目がやられているようですね.)

・ この媒体の方がより気軽に hellog の記事について入りやすくなりました(←情報を耳から入れるのを好むタイプの意見でしょうか)

・ 簡単なスライドなどを同時にのせてくれるとやりやすくて嬉しい.例えば,そのときに話しているテーマだけが書いてあるスライドでもよいので.(←文字や映像のほうが情報として頭に入ってきやすいというタイプでしょうか.やはり視覚情報も欲しいという意見は根強く,たくさん寄せられました.hellog 記事へのリンクを張って示すなどの策を講じる予定です.)

・ 自分の抱いた疑問がきちんと届いているのを回答とともに確認できて良かった(←1385件に貢献してくれてありがとう)

・ プロのナレーターではなく hellog 執筆者本人の肉声を聴くことができるのは大変画期的(←これは嬉しいコメント.講義と同様,噛み噛みでろれつの回っていないしゃべりですが,話し手は hellog の書き手と同一人物なので,内容は一致しているはずです.)

・ 他の受講者がどのような疑問を抱いているのかという自分になかった発想を知る機会にもなるし,その疑問についてさらに考えるきっかけにもなり良いなと感じた(←これもとても多かった意見.オンライン授業期で,他の履修者の存在が見えないということも大きいのだろうと想像します.)

・ 基本的には面白かったのですが,ランダムより事前に絞ったほうが,1つ1つについてよく知れ,考えられると思いました(←これも多かった意見.緊張感とゲーム性があったほうが私自身が楽しめると思ったわけなのですが,確かにとんでもない質問もありましたね.話題を選ぶことにします.)

ということで,いろいろなフィードバックをもらいましたので,それを活かす形で,従来の hellog に加えて「hellog ラジオ版」として音声コンテンツも発信していきたいと思います.

2020-06-17 Wed

■ #4069. なぜ live の発音は動詞では「リヴ」,形容詞だと「ライヴ」なのですか? [sobokunagimon][vowel][diphthong][gvs][fricative_voicing][aphaeresis]

英語史の授業で寄せられた素朴な疑問です.さらにいえば,目下世界的な広がりをみせている評語 "Black Lives Matter" (BLM) のような,名詞 life (命)の複数形としての lives も /laɪv/ のように2重母音となり,短母音を示す動詞の live /lɪv/ とは一線を画します.同語源に遡ることが自明と思われるこれらの語が異なる母音を示すのは,いったいなぜなのでしょうか.

動詞 live の生い立ちを見ていきましょう.古英語では,この動詞の不定詞(原形)は libban のように短母音を示していました.子音として v ではなく b を示すというのもおもしろいですね(cf. 「#74. /b/ と /v/ も間違えて当然!?」 ([2009-07-11-1])).もっとも,これは正確にいえば南部系のウェストサクソン方言における形態であり,北部系のアングリア方言では lifian のように f (発音としては /v/)を示していました.それでも問題の母音に注目する限り,動詞形は古英語から現代まで一貫して短母音を示しており,その点では歴史的に何か特別なことが起こってきたわけではありません.少々の音形の変化はありましたが,現代英語の動詞 live /lɪv/ は古英語よりおよそストレートに受け継がれてきたといってよいでしょう.

次に名詞 life /laɪf/ の生い立ちを覗いてみましょう.容易に想像されるとおり,名詞 life と動詞 live はゲルマン祖語のレベルで語根を共有していました.しかし,名詞形は古英語ではすでに長母音を伴って līf /liːf/ と発音されていました.どうやらゲルマン祖語の段階から,名詞と動詞の間に母音の長さの違いがあったようです.この名詞の長母音 /iː/ は,ずっと後の後期中英語から初期近代英語にかけて進行した英語史上著名な大母音推移 (gvs) を経て,規則的に現代英語の2重母音 /aɪ/ に帰結します.この名詞の複数形 lives /laɪvz/ についても,単数形と同じ経路で2重母音を示すに至りましたが,語幹末子音について /f/ から /v/ に有声化している点が注目に値します.この事情については,ここでは深く立ち入りませんが,本記事の次の議論にも関係しますので,ぜひ以下の記事群をお読みください.

・ 「#1365. 古英語における自鳴音にはさまれた無声摩擦音の有声化」 ([2013-01-21-1])

・ 「#1080. なぜ five の序数詞は fifth なのか?」 ([2012-04-11-1])

・ 「#3298. なぜ wolf の複数形が wolves なのか? (1)」 ([2018-05-08-1])

・ 「#3299. なぜ wolf の複数形が wolves なのか? (2)」 ([2018-05-09-1])

・ 「#3300. なぜ wolf の複数形が wolves なのか? (3)」 ([2018-05-10-1])

さて,最後に形容詞 live /laɪv/ の生い立ちです.動詞と名詞が古英語期から用いられていたのとは対照的に,この形容詞は初出が初期近代英語期という,意外と新しい語です.この語は,別の形容詞 alive の語頭から a が落ちてできた形態 (aphaeresis) であり,いわば既存の語のちょっとした省略形という位置づけなのですね.完全形の形容詞 alive と省略形の形容詞 live とでは,用法の棲み分けこそなされているものの,以上のような背景がありますので,現代英語でいずれも同じ音形 /(ə)ˈlaɪv/ を共有していることは不思議ではありません.

ですが,そもそも完全形の alive で2重母音を示すのはなぜでしょうか.これは,alive が語源を遡ると「前置詞 on + 名詞 life」という成り立ちだからです.She is alive. は,いってみれば She is on life. ということなのです.alive の後半部分はしたがって起源的に名詞ですから,先述のように古英語では長母音 /iː/ を示しました.その後,大母音推移を経て /aɪ/ へと帰結したのも,名詞の場合と平行的です.語幹末子音の /f/ から /v/ への有声化も,同じく平行的です.

解説が長くなりましたが,標題の質問に端的に答えるならば次のようになります.そもそも古英語期より,動詞は短母音,名詞は長母音を示しており,音量について差があったということです.音質の変化は多少ありましたが,基本的にはその音量の差が現代まで受け継がれているにすぎない,ということになります.

しかし,live, life, alive という関連語のたどってきた歴史を上のように眺めてきますと,形容詞 alive の語頭音が落ちて形容詞 live が生まれたり,各所で f が v に有声化するなど,注目すべき変化が意外と多く関わっていたことに気づきます.実際,この3語を話題にしてかなりディープな「歴史言語学」を論じることができますし,論じたことがあります.今回の話題に関心をもった方は,ぜひ拙著の「alive の歴史言語学」(あるいは「#2948. 連載第5回「alive の歴史言語学」」 ([2017-05-23-1]) 経由で)をお読みください.

2020-06-13 Sat

■ #4065. なぜ have はこのスペリングで「ヘイヴ」ではなく「ハヴ」と発音するのですか? [sobokunagimon][spelling][pronunciation][have][spelling_pronunciation_gap][vowel][degemination][gvs]

過去2日の記事「#4063. なぜ are はこのスペリングで「エァ」ではなく「アー」と発音するのですか?」 ([2020-06-11-1]),「#4064. なぜ were はこのスペリングで「ウィア」や「ウェア」ではなく「ワー」と発音するのですか?」 ([2020-06-12-1]) に引き続いて,標題の素朴な疑問です.回答の理屈は2つの記事とまったく同じですので,勘の良い読者は想像できるかと思います.

have も超高頻度の機能語ですので,例によって歴史を通じて音形の弱化と強化を繰り返してきました.古英語の不定詞(原形)は habban という形態で,語幹母音は短母音でした(cf. 「#74. /b/ と /v/ も間違えて当然!?」 ([2009-07-11-1]),「#2200. なぜ *haves, *haved ではなく has, had なのか」 ([2015-05-06-1]).しかし,そこで <bb> と表記されていた2重子音は中英語にかけて脱重子音化 (degemination) し,それと連動する形で短かった語幹母音が長化して,[haːvə] のような音形になりました.この長母音が受け継がれていれば,大母音推移 (gvs) を経て,現代では [heɪv] となっていたでしょう.実際,接頭辞 be- を付した behave は,この予想される発音を示します.

しかし,have そのものは超高頻度の機能語です.例の性(さが)により再び弱化し,母音が短化することは避けられませんでした.近代英語以降に [hav] → [hæv] を経て,現在に至ります (cf. 「#3998. なぜ apple の a は普通の「ア」ではなく「エァ」に近い発音なのですか?」 ([2020-04-07-1])) .

are, were, have のいずれにおいても,発音については弱化やら強化やらの変化を経てきましたが,スペリングは中英語期辺りから妙に安定していたというのがミソです.これは超高頻度語の特徴なのかもしれません.関連して「#1024. 現代英語の綴字の不規則性あれこれ」 ([2012-02-15-1]) もどうぞ.

今日を含めた3日間の記事は,Jespersen (1299--30; §4.432) に依拠して執筆しました.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. London: Allen and Unwin, 1909.

2020-06-12 Fri

■ #4064. なぜ were はこのスペリングで「ウィア」や「ウェア」ではなく「ワー」と発音するのですか? [sobokunagimon][spelling][pronunciation][be][bre][spelling_pronunciation_gap][vowel][gvs]

昨日の記事「#4063. なぜ are はこのスペリングで「エァ」ではなく「アー」と発音するのですか?」 ([2020-06-11-1]) に引き続き,類似の問題です.were は,英語の正書法規則に則って発音すれば here, mere, sphere などと脚韻を踏んで [wɪə] となるか,あるいは ere, there, where などと脚韻を踏んで [wɛə] 辺りになりそうですが,実際には [wəː] などと発音されます.これはなぜでしょうか.

これは,昨日の are と同様に were もまた超高頻度の機能語として弱化と強化を繰り返してきた結果として説明されます.対応する古英語の形態は,標準的とされる West-Saxon 方言で wǣre や wǣron でした(cf. 「#2600. 古英語の be 動詞の屈折」 ([2016-06-09-1])).これが中英語にかけて [wæːrə] → [wɛːrə] → [wɛːr] と規則的に発達しました.ここまでは there や where などと同じ経路をたどっています.

しかし,この後 were は袂を分かちます.例の超高頻度の機能語としての性(さが)で,弱化が生じ,母音が短化して [wɛr] となります.ここからは -er をもつ多数の語と足並みを揃えて母音が規則的に発達し,[wə] となりました.現在,弱く発音されるときの発音が,この [wə] です.一方,これをもとに新たに強化(長化)した発音も生まれ,現在の通常の発音 [wəː] が定着したというわけです (Jespersen (130; §4.432)) .

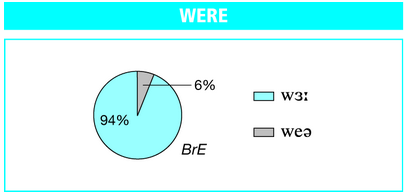

歴史のある段階で were が there や where と袂を分かったと述べましたが,実は必ずしもそうだったわけではありません.袂を分かたずに発達したとおぼしき,there や where と脚韻を踏む [wɛə] の発音も,マイナーとはいえ現在でも行なわれているからです.LPD の Preference poll によると,この発音は,イギリス英語で強形として使用される場合に6%という割合ではありますが,確かに行なわれていることがわかります(←私もイギリス滞在中にこの発音をよく聴きました).

昨日の記事のシメの部分を were に関して繰り返したいと思います.were は,超高頻度の機能語であるがゆえに,歴史を通じて弱化と強化の過程にさらされてきました.様々な形態が現われては消えるというプロセスを繰り返し,結果として,そのなかのいずれかの形態が現代標準英語にまで生き延びてきた,ということになります.場合によっては,実に「ウィア」だったかもしれないのです(「ウェア」は実際に6%の現行発音).現在でも非標準発音を探してみれば,様々な形態が残っているはずです.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. London: Allen and Unwin, 1909.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

2020-06-11 Thu

■ #4063. なぜ are はこのスペリングで「エァ」ではなく「アー」と発音するのですか? [sobokunagimon][spelling][pronunciation][be][spelling_pronunciation_gap][vowel][gvs]

be 動詞の are は,英語の正書法規則に則って発音すれば [ɛə] となるはずです.語頭に別の子音(字)を補ってみればわかるとおり,bare, care, dare, fare, hare, mare, rare, ware などではいずれも [ɛə] で脚韻を踏みます.are は超高頻度の単語であり,見慣れても読み慣れてもいるために,普段このスペリングと発音の不規則性には気づきませんが,実はおかしな対応関係になっているのです.今回はこの謎に迫ってみましょう.

are の語源形は,古英語 Anglia 方言の複数形主語に対応する be 動詞の形態 aron (Old Northumbrian) や earun (Old Mercian) にあります.これは古英語で標準的とされた West Saxon 方言などでは用いられなかったので「#2600. 古英語の be 動詞の屈折」 ([2016-06-09-1]) の屈折表には現われていません.古英語の aron や earun は,中英語期に語末音節を弱化させ,are のような形態へと水平化していきました.

中英語でのこの語の発音は,長い語幹母音を示し,語末母音も曖昧母音としてかろうじて生き残っていたと思われます.つまり,/aːrə/ ほどの発音です.その後,もし通常の音発達を遂げていたならば,care が [kaːrə] → [kaːr] → [kɛːr] → [kɛər] → [kɛə] と変化してきたのと平行的に,[aːrə] → [aːr] → [ɛːr] → [ɛər] → [ɛə] となっていたはずです (cf. Minkova 279) .しかし,are に関してはそうはなりませんでした.なぜでしょうか.

それは先にも触れたように are が超高頻度語であり,しかも機能語であるためです.be 動詞を含め助動詞,代名詞,前置詞などの機能語類は,頻用されるため,発音がすり減って弱化しがちです.一方,あまりに弱化しすぎては用を足しませんので,意識的な強化を施して,発音をしっかりしたものに再生させます.この語類は,歴史上頻繁に弱化と強化を繰り返してきました(cf. 「#3713. 機能語の強音と弱音」 ([2019-06-27-1]),「#1198. ic → I」 ([2012-08-07-1]),「#781. How d'ye do?」 ([2011-06-17-1]),「#2077. you の発音の歴史」 ([2015-01-03-1]),「#2076. us の発音の歴史」 ([2015-01-02-1])).

この観点から改めて are の発音の発達をみてみましょう.中英語では [aːrə] → [aːr] まで進みましたが,その後,語幹母音の弱化,もっと具体的にいえば短化が生じ,[ar] となりました.短母音となった以上,長母音のみに作用する近代英語期にかけての大母音推移 (gvs) に突入することもなく,care などとは袂を分かちながら,近代英語期でもこの [ar] を保ち続けました(ただし,長母音形に由来する形態は非標準的には残存し,ain't を生み出したという洞察もあります (Jespersen (130; §4.432))).

近代英語期の [ar] はさらに弱まって,[a] や [ə] となり,これが現在 we're, they're のようにアポストロフィを伴った省略形として綴られる場合の発音に相当します.一方,意識的な強化を経た形態として,単純に母音を長化させた [aːr] が発達しました.これが現在の通常の発音である [ɑə] や [ɑː] に終着しました.

are は,超高頻度の機能語であるがゆえに,歴史を通じて弱化と強化の過程にさらされてきました.様々な形態が現われては消えるというプロセスを繰り返し,結果として,そのなかのいずれかの形態が現代標準英語にまで生き延びてきた,ということになります.場合によっては,実に「エァ」だったかもしれないのです.現在でも非標準発音を探してみれば,様々な形態が残っているはずです.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. London: Allen and Unwin, 1909.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow