2021-03-30 Tue

■ #4355. friend の綴字と発音 [spelling][spelling_pronunciation_gap][vowel][trish][gvs][diphthong][sobokunagimon]

基本語ながらも,綴字と発音の対応という観点からすると,とてもつもなく不規則な例である.<friend> という綴字で /frɛnd/ の発音となるのは,普通では理解できない.ほかに <ie> ≡ /ɛ/ となるのは,イギリス英語における lieutenant ≡ /lɛfˈtɛnənt/ くらいだろうか (cf. 「#4176. なぜ lieutenant の発音に /f/ が出るのか?」 ([2020-10-02-1])).

歴史をさかのぼってみよう.古英語 frēond (味方,友)においては,問題の母音は綴字通り /eːo/ だった.対義語である fēond (敵;> PDE fiend /fiːnd/)も同様で,長2重母音 /eːo/ を示していた.この点では,両語は同一の韻をもち,その後の発達も共通となるはずだった.しかし,その後 frēond と fēond は異なる道筋をたどることになった.

frēond からみてみよう.長2重母音 /ēo/ は中英語にかけて滑化して長母音 /eː/ となった.この長母音は,派生語 frēondscipe (> PDE friendship) などにおいて3音節短化 (Trisyllabic Shortening = trish) を経て /e/ となったが,派生語の発音が類推 (analogy) の基盤となり,基体の friend そのものの母音も短化して /e/ となったらしい.これが現代の短母音をもつ /frɛnd/ の起源である.

一方,長母音 /eː/ による発音も後世まで残ったようで,これが大母音推移 (gvs) を経て /iː/ となった.また,この短化バージョンである /i/ も現われた.つまり friend の母音は,中英語期以降 /eː/, /e/, /iː/, /i/ の4つの変異を示してきたということである.

ここで,対義語 fēond (cf. PDE fiend /fiːnd/) に目を向けてみよう.こちらも friend とルーツはほぼ同じだが,比較的順当な音変化をたどった.長2重母音 /eːo/ の長2重母音が滑化して /eː/ となり,これが大母音推移で上げを経て /iː/ となり,現代英語の発音 /fiːnd/ に至る.

発音の経緯は以上の通りだが,friend, fiend の綴字 <ie> についても事情は簡単ではない.詳しくは「#4082. chief, piece, believe などにみられる <ie> ≡ /i:/」 ([2020-06-30-1]) を読んでいただきたい.上記の /iː/ の段階で綴字 <ie> と結びつけられたものが,現代まで残っていると考えればよいだろう.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

2020-12-27 Sun

■ #4262. なぜ have, has, had はこのような発音と綴字なのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][gvs][sound_change][vowel][spelling_pronunciation_gap][pronunciation][spelling][have][conjugation][3sp][verb][consonant][phonetics]

動詞としても助動詞としても超高頻度語である have .超高頻度語であれば不規則なことが起こりやすいということは,皆さんもよく知っていることと思います.ですが,have の周辺にはあまりに不規則なことが多いですね.

まず,<have> と綴って /hæv/ と読むことからして妙です.gave /geɪv/, save /seɪv/, cave /keɪv/ と似たような綴字ですから */heɪv/ となりそうなものですが,そうはなりません.have の仲間で接頭辞 be- をつけただけの behave が予想通り /biˈheɪv/ となることを考えると,ますます不思議です.

次に,3単現形が *haves ではなく has となるのも妙です.さらに,過去(分詞)形が *haved ではなく had となるのも,同様に理解できません.なぜ普通に *haves や *haved となってくれないのでしょうか.では,この3つの疑問について,英語史の立場から答えてみましょう.音声解説をどうぞ.

そうです,実は中英語期には /hɑːvə/ など長い母音をもつ have の発音も普通にあったのです.これが続いていれば,大母音推移 (gvs) を経由して現代までに */heɪv/ となっていたはずです.しかし,あまりに頻度が高い語であるために,途中で短母音化してしまったというわけです.

同様に,3単現形や過去(分詞)形としても,中英語期には今ではダメな haves や haved も用いられていました.しかし,13世紀以降に語中の /v/ は消失する傾向を示し,とりわけ超高頻度語ということもあってこの傾向が顕著に表われ,結果として has や had になってしまったのです./v/ の消失は,head, lord, lady, lark, poor 等の語形にも関わっています(逆にいえば,これらの語には本来 /v/ が含まれていたわけです).

一見不規則にみえる形の背景には,高頻度語であること,そして音変化という過程が存在したのです.ちゃんと歴史的な理由があるわけですね.この問題に関心をもった方は,##4065,2200,1348の記事セットにて詳しい解説をお読みください.

2020-11-18 Wed

■ #4223. なぜ同じ <oo> の綴字なのに book と food では母音が異なるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][vowel][pronunciation][sound_change][gvs][spelling_pronunciation_gap][centralisation][spelling]

<oo> という綴字をもつ book, good, look, stood は,いずれも短母音 /ʊ/ で発音されます.一方,同じ <oo> で綴られますが,food, pool, tooth, doom では長母音 /uː/ となっています.短長どちらの母音になるのかは単語によって決まっており,暗記するしかありません.なぜこのような状況になっているのでしょうか,音声解説をお聴きください.

歴史的には <oo> で綴られた上記の単語は,もともとはすべて長い /uː/ で発音されていました.しかし,その一部の book, good, look, stood 等が,どういうわけか短母音化することになりました.さらに,その短母音化した単語のなかで「選ばれし」2語だけ --- blood と flood --- が,どういうわけか中舌化 (centralisation) しました.この2語については -lood という共通点があることに気づきますが,だからといって,なぜこの2つが選ばれたのかは必ずしも解明されていません.音変化というのは,このように気まぐれなところがあります.

現在 room が /ruːm/ ではなく /rʊm/ と短母音化しつつある点にも触れました.こちらも今後ウォッチしていきたいところですね.

今回の話題に関連する記事として,##547,1353,2293,2290の記事セットもご覧ください.

2020-09-29 Tue

■ #4173. Palsgrave のフランス語文典 [french][orthoepy][gvs][spelling_pronunciation_gap][spelling_reform][oed][emode]

フランス語研究者であり正音学者だった16世紀前半に活躍したイギリス人 John Palsgrave は,英語(学)史上も重要である.フランス語研究者として1530年に英語でフランス語文典 Lesclarcissement de la Langue Francoyse を著わし,当時もっともよく知られたフランス語文典となった.「#3836. フランス語史の年表」 ([2019-10-28-1]) に名を挙げられるくらいであるから,その影響力はただものではない.

Palsgrave はロンドンに生まれ,ケンブリッジ大学に学び,パリで修士号を取得した.帰国してフランス語教師となり Thomas More などとも親交を深めた.彼の英語学史上の最大の業績は,外国語であるフランス語を「音声表記」した点にあるといってよい.他言語の発音を客観的に記述するという,現代の音声学の基本的な姿勢の伝統を創始した人物である(渡部,p. 38).

16世紀は,Palsgrave のような正音学者が多数輩出した時代である.大母音推移 (gvs) 等の音変化が進行し,発音と綴字のギャップ (spelling_pronunciation_gap) が開きつつあるなかで,綴字改革 (spelling_reform) の訴えが様々な陣営よりなされていた.外国語研究者は発音の問題に敏感である.Palsgrave も,例外ではなく英語の発音と綴字の問題に並々ならぬ関心を示す正音学 (orthoepy) の徒だったのである.なお,外国語研究の立場から英語の発音と綴字の問題に関心を示した初期近代英語期の「同志」としては,ほかに De pronunciation Graecae (1555) を著わした J. Cheke や Grammatica Linguae Anglicanae (1653) を著わした J. Wallis もいる(石橋,p. 616).

Palsgrave のもう1つの注目すべき点は,OED の引用文の常連であることだ.OED は,かの Lesclarcissement から5418個もの用例を引いてきており,この時期の語彙記述に多大な貢献をなしている(cf. 「#642. OED の引用データをコーパスとして使えるか (4)」 ([2011-01-29-1])).この著書は語学書であるから,フィロロジストもである OED 編纂者にとって,当然ながら「大好物」である.編纂者が,このような垂涎ものの著書から(とりわけ文法用語などの)語彙を集めてこないわけがない.

以上,Palsgrave が英語(学)史上ひとかどの人物とされている背景を簡単に紹介した.

・ 渡部 昇一 『英語学史』 英語学大系第13巻,大修館書店,1975年.

・ 石橋 幸太郎(編) 『現代英語学辞典』 成美堂,1973年.

2020-07-24 Fri

■ #4106. gaunt, aunt, lamp, danger --- 歴史的な /a(u)NC/ がたどった4つのルート [sound_change][vowel][diphthong][gvs][phonology][phonetics][anglo-norman][french][loan_word]

歴史的に /a(u)NC/ の音連鎖をもっていた借用語は,標題に例示した通り,現代英語において4種類の発音(と揺れ)を示し得る.[ɔː ? ɑː], [ɑː ? æ(ː)], [æ(ː)], [eɪ] である.4種類間の区別は,音環境により,そしてある程度までは借用のソース方言により説明される.歴史的な /a(u)NC/ 語がたどってきた4つのルートをまとめた Minkova (241) による図表を,多少改変した形で以下に挙げよう.

| Source | Output | Examples |

|---|---|---|

| /aNC/ (AN <-aunC>) | [ɔː ? ɑː] | gaunt, haunt, laundry, saunter |

| /aNC/ (OFr <-anC>) | [ɑː ? æ(ː)] | aunt, grant, slander, sample, dance |

| /aNC#/ | [æ(ː)] | lamp, champ, blank, flank, bland |

| /aNC (palat. obstr.)/ | [eɪ] | danger, change, range, chamber |

gaunt タイプはおよそアングロ・ノルマン語に由来し,aunt タイプは古(中央)フランス語に由来する.lamp タイプは,問題の音連鎖が語末に来る場合に観察される.danger タイプは,典型的には [ʤ] の子音が関わる語にみられ,大母音変化 (gvs) を経て長母音が2重母音変化した結果を示している(中西部から北部にかけての中英語方言の [aː] がベースとなったようだ).

いずれのタイプについても,中英語のスペリングとしては母音部分が <a> のみならず <au> を示すことも多く,当時より母音四辺形の下部において音声実現上の揺れが様々にあったことが窺われる.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2020-06-30 Tue

■ #4082. chief, piece, believe などにみられる <ie> ≡ /i:/ [spelling][digraph][orthography][vowel][gvs][french][loan_word][etymological_respelling]

英語圏の英語教育でよく知られたスペリングのルールがある."i before e except after c" というものだ.長母音 /iː/ に対応するスペリングについては,「#2205. proceed vs recede」 ([2015-05-11-1]) や「#2515. 母音音素と母音文字素の対応表」 ([2016-03-16-1]) でみたように多種類が確認されるが,そのうちの2つに <ie> と <ei> がある.標題の語のように <ie> のものが多いが,receive, deceive, perceive のように <ei> を示す語もあり,学習上混乱を招きやすい.そこで,上記のルールが唱えられるわけである.実用的なルールではある.

今回は,なぜ標題のような語群で <ie> ≡ /iː/ の対応関係がみられるのか,英語史の観点から追ってみたい.まず,この対応関係を示す語を Carney (331) よりいくつか挙げておこう.リストの後半には固有名詞も含む.

achieve, achievement, belief, believe, besiege, brief, chief, diesel, fief, field, fiend, grief, grieve, hygiene, lief, liege, lien, mien, niece, piece, priest, reprieve, shield, shriek, siege, thief, thieves, wield, yield; Brie,, Fielden, Gielgud, Kiel, Piedmont, Rievaulx, Siegfried, Siemens, Wiesbaden

リストを語源の観点から眺めてみると,believe, field, fiend, shield などの英語本来語も含まれているとはいえ,フランス語やラテン語からの借用語が目立つ.実際,この事実がヒントになる.

brief /briːf/ という語を例に取ろう.これはラテン語で「短い」を意味する語 brevis, brevem に由来する.このラテン単語は後の古フランス語にも継承されたが,比較的初期の中英語に影響を及ぼした Anglo-French では bref という語形が用いられた.中英語はこのスペリングで同単語を受け入れた.中英語当時,この <e> で表わされた音は長母音 /eː/ であり,初期近代英語にかけて生じた大母音推移 (gvs) を経て現代英語の /iː/ に連なる.つまり,発音に関しては,中英語以降,予測される道程をたどったことになる.

しかし,スペリングに関しては,少し込み入った事情があった.古フランス語といっても方言がある.Anglo-French でこそ bref という語形を取っていたが,フランス語の中央方言では brief という語形も取り得た.英語は中英語期にはほぼ Anglo-French 形の bref に従っていたが,16世紀にかけて,フランス語の権威ある中央方言において異形として用いられていた brief という語形に触発されて,スペリングに関して bref から brief へと乗り換えたのである.

一般に初期近代英語期には権威あるスペリングへの憧憬が生じており,その憧れの対象は主としてラテン語やギリシア語だったのだが,場合によってはこのようにフランス語(中央方言)のスペリングへの傾斜という方向性もあった (Upward and Davidson (105)) .

こうして,英語において,長母音に対応する <e> が16世紀にかけて <ie> へと綴り直される気運が生じた.この気運の発端こそフランス語からの借用語だったが,やがて英語本来語を含む上記の語群にも一般的に綴りなおしが適用され,現代に至る.

細かくみれば,上述の経緯にも妙な点はある.Jespersen (77) によれば,フランス語の中央方言では achieve や chief に対応する語形は <ie> ではなく <e> で綴られており,初期近代英語が憧れのモデルと据えるべき <ie> がそこにはなかったはずだからだ(cf. 現代フランス語 achever, chef).

それでも,多くの単語がおよそ同じタイミングで <e> から <ie> へ乗り換えたという事実は重要である.正確にいえば語源的綴字 (etymological_respelling) の例とは呼びにくい性質を含むが,その変種ととらえることはできるだろう.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. London: Allen and Unwin, 1909.

2020-06-17 Wed

■ #4069. なぜ live の発音は動詞では「リヴ」,形容詞だと「ライヴ」なのですか? [sobokunagimon][vowel][diphthong][gvs][fricative_voicing][aphaeresis]

英語史の授業で寄せられた素朴な疑問です.さらにいえば,目下世界的な広がりをみせている評語 "Black Lives Matter" (BLM) のような,名詞 life (命)の複数形としての lives も /laɪv/ のように2重母音となり,短母音を示す動詞の live /lɪv/ とは一線を画します.同語源に遡ることが自明と思われるこれらの語が異なる母音を示すのは,いったいなぜなのでしょうか.

動詞 live の生い立ちを見ていきましょう.古英語では,この動詞の不定詞(原形)は libban のように短母音を示していました.子音として v ではなく b を示すというのもおもしろいですね(cf. 「#74. /b/ と /v/ も間違えて当然!?」 ([2009-07-11-1])).もっとも,これは正確にいえば南部系のウェストサクソン方言における形態であり,北部系のアングリア方言では lifian のように f (発音としては /v/)を示していました.それでも問題の母音に注目する限り,動詞形は古英語から現代まで一貫して短母音を示しており,その点では歴史的に何か特別なことが起こってきたわけではありません.少々の音形の変化はありましたが,現代英語の動詞 live /lɪv/ は古英語よりおよそストレートに受け継がれてきたといってよいでしょう.

次に名詞 life /laɪf/ の生い立ちを覗いてみましょう.容易に想像されるとおり,名詞 life と動詞 live はゲルマン祖語のレベルで語根を共有していました.しかし,名詞形は古英語ではすでに長母音を伴って līf /liːf/ と発音されていました.どうやらゲルマン祖語の段階から,名詞と動詞の間に母音の長さの違いがあったようです.この名詞の長母音 /iː/ は,ずっと後の後期中英語から初期近代英語にかけて進行した英語史上著名な大母音推移 (gvs) を経て,規則的に現代英語の2重母音 /aɪ/ に帰結します.この名詞の複数形 lives /laɪvz/ についても,単数形と同じ経路で2重母音を示すに至りましたが,語幹末子音について /f/ から /v/ に有声化している点が注目に値します.この事情については,ここでは深く立ち入りませんが,本記事の次の議論にも関係しますので,ぜひ以下の記事群をお読みください.

・ 「#1365. 古英語における自鳴音にはさまれた無声摩擦音の有声化」 ([2013-01-21-1])

・ 「#1080. なぜ five の序数詞は fifth なのか?」 ([2012-04-11-1])

・ 「#3298. なぜ wolf の複数形が wolves なのか? (1)」 ([2018-05-08-1])

・ 「#3299. なぜ wolf の複数形が wolves なのか? (2)」 ([2018-05-09-1])

・ 「#3300. なぜ wolf の複数形が wolves なのか? (3)」 ([2018-05-10-1])

さて,最後に形容詞 live /laɪv/ の生い立ちです.動詞と名詞が古英語期から用いられていたのとは対照的に,この形容詞は初出が初期近代英語期という,意外と新しい語です.この語は,別の形容詞 alive の語頭から a が落ちてできた形態 (aphaeresis) であり,いわば既存の語のちょっとした省略形という位置づけなのですね.完全形の形容詞 alive と省略形の形容詞 live とでは,用法の棲み分けこそなされているものの,以上のような背景がありますので,現代英語でいずれも同じ音形 /(ə)ˈlaɪv/ を共有していることは不思議ではありません.

ですが,そもそも完全形の alive で2重母音を示すのはなぜでしょうか.これは,alive が語源を遡ると「前置詞 on + 名詞 life」という成り立ちだからです.She is alive. は,いってみれば She is on life. ということなのです.alive の後半部分はしたがって起源的に名詞ですから,先述のように古英語では長母音 /iː/ を示しました.その後,大母音推移を経て /aɪ/ へと帰結したのも,名詞の場合と平行的です.語幹末子音の /f/ から /v/ への有声化も,同じく平行的です.

解説が長くなりましたが,標題の質問に端的に答えるならば次のようになります.そもそも古英語期より,動詞は短母音,名詞は長母音を示しており,音量について差があったということです.音質の変化は多少ありましたが,基本的にはその音量の差が現代まで受け継がれているにすぎない,ということになります.

しかし,live, life, alive という関連語のたどってきた歴史を上のように眺めてきますと,形容詞 alive の語頭音が落ちて形容詞 live が生まれたり,各所で f が v に有声化するなど,注目すべき変化が意外と多く関わっていたことに気づきます.実際,この3語を話題にしてかなりディープな「歴史言語学」を論じることができますし,論じたことがあります.今回の話題に関心をもった方は,ぜひ拙著の「alive の歴史言語学」(あるいは「#2948. 連載第5回「alive の歴史言語学」」 ([2017-05-23-1]) 経由で)をお読みください.

2020-06-15 Mon

■ #4067. 「長母音+ /r/」が経た音変化 [rhotic][r][vowel][diphthong][triphthong][sound_change][gvs]

後期中英語の「長母音+ /r/」あるいは「2重母音+ /r/」の音連鎖は,近代英語期にかけていくつかの互いに密接な音変化を経てきた.以下,Minkova (279) が挙げている一覧を再現しよう.ここで念頭にあるタイムスパンは,後期中英語から18?19世紀にかけてである.

| Late ME to EModE | Schwa-insertion | Length adjustment | /-r/-loss | Examples |

|---|---|---|---|---|

| -əir ? -ʌir | -aiər | -aɪər | -aɪə | fire (OE fȳr) |

| -eː̝r ? -iːr | -iːər | -ɪər | -ɪə | deer (OE dēor) |

| -ɛːr ? -e̝ːr ? -iːr | -iːər | -ɪər | -ɪə | ear (OE ēare) |

| -ɛːr ? -eːr | -eːər | -ɛər | -ɛə | pear (OE pere) |

| -æːr ? -ɛːr | -ɛːər | -ɛər | -ɛə | hare (OE hara) |

| -ɔːr | -ɔː(ə)r | -ɔ(ː)(ə)r | -ɔ(ː)(ə) | oar (OE ār) |

| -oːr | -ɔː(ə)r | -ɔ(ː)(ə)r | -ɔ(ː)(ə) | floor (OE flōr) |

| -oː̝r ? -uːr | -uːər | -ʊər | -ʊə | poor (AN pover, pour) |

| -əur ? -ʌur | -auər | -aʊər | -aʊə | bower (OE būr) |

このように Minkova (278) は,(1) schwa-insertion, or breaking, (2) pre-shwa-laxing, or length adjustment, (3) /-r/-loss という3つの音過程が関与したことを前提としている.また,厳密に上記の順序で音過程が進行したかどうかは確定できないものの,non-rhotic 変種が辿った経路のモデルとして,上記を提示したとも述べている.

non-rhotic 変種では,これらの音変化の結果として,いくつかの新種の2重母音や3重母音が現われたことになる.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2020-06-13 Sat

■ #4065. なぜ have はこのスペリングで「ヘイヴ」ではなく「ハヴ」と発音するのですか? [sobokunagimon][spelling][pronunciation][have][spelling_pronunciation_gap][vowel][degemination][gvs]

過去2日の記事「#4063. なぜ are はこのスペリングで「エァ」ではなく「アー」と発音するのですか?」 ([2020-06-11-1]),「#4064. なぜ were はこのスペリングで「ウィア」や「ウェア」ではなく「ワー」と発音するのですか?」 ([2020-06-12-1]) に引き続いて,標題の素朴な疑問です.回答の理屈は2つの記事とまったく同じですので,勘の良い読者は想像できるかと思います.

have も超高頻度の機能語ですので,例によって歴史を通じて音形の弱化と強化を繰り返してきました.古英語の不定詞(原形)は habban という形態で,語幹母音は短母音でした(cf. 「#74. /b/ と /v/ も間違えて当然!?」 ([2009-07-11-1]),「#2200. なぜ *haves, *haved ではなく has, had なのか」 ([2015-05-06-1]).しかし,そこで <bb> と表記されていた2重子音は中英語にかけて脱重子音化 (degemination) し,それと連動する形で短かった語幹母音が長化して,[haːvə] のような音形になりました.この長母音が受け継がれていれば,大母音推移 (gvs) を経て,現代では [heɪv] となっていたでしょう.実際,接頭辞 be- を付した behave は,この予想される発音を示します.

しかし,have そのものは超高頻度の機能語です.例の性(さが)により再び弱化し,母音が短化することは避けられませんでした.近代英語以降に [hav] → [hæv] を経て,現在に至ります (cf. 「#3998. なぜ apple の a は普通の「ア」ではなく「エァ」に近い発音なのですか?」 ([2020-04-07-1])) .

are, were, have のいずれにおいても,発音については弱化やら強化やらの変化を経てきましたが,スペリングは中英語期辺りから妙に安定していたというのがミソです.これは超高頻度語の特徴なのかもしれません.関連して「#1024. 現代英語の綴字の不規則性あれこれ」 ([2012-02-15-1]) もどうぞ.

今日を含めた3日間の記事は,Jespersen (1299--30; §4.432) に依拠して執筆しました.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. London: Allen and Unwin, 1909.

2020-06-12 Fri

■ #4064. なぜ were はこのスペリングで「ウィア」や「ウェア」ではなく「ワー」と発音するのですか? [sobokunagimon][spelling][pronunciation][be][bre][spelling_pronunciation_gap][vowel][gvs]

昨日の記事「#4063. なぜ are はこのスペリングで「エァ」ではなく「アー」と発音するのですか?」 ([2020-06-11-1]) に引き続き,類似の問題です.were は,英語の正書法規則に則って発音すれば here, mere, sphere などと脚韻を踏んで [wɪə] となるか,あるいは ere, there, where などと脚韻を踏んで [wɛə] 辺りになりそうですが,実際には [wəː] などと発音されます.これはなぜでしょうか.

これは,昨日の are と同様に were もまた超高頻度の機能語として弱化と強化を繰り返してきた結果として説明されます.対応する古英語の形態は,標準的とされる West-Saxon 方言で wǣre や wǣron でした(cf. 「#2600. 古英語の be 動詞の屈折」 ([2016-06-09-1])).これが中英語にかけて [wæːrə] → [wɛːrə] → [wɛːr] と規則的に発達しました.ここまでは there や where などと同じ経路をたどっています.

しかし,この後 were は袂を分かちます.例の超高頻度の機能語としての性(さが)で,弱化が生じ,母音が短化して [wɛr] となります.ここからは -er をもつ多数の語と足並みを揃えて母音が規則的に発達し,[wə] となりました.現在,弱く発音されるときの発音が,この [wə] です.一方,これをもとに新たに強化(長化)した発音も生まれ,現在の通常の発音 [wəː] が定着したというわけです (Jespersen (130; §4.432)) .

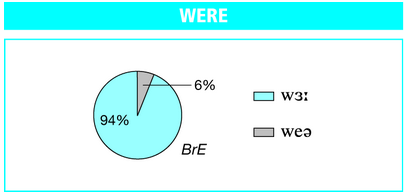

歴史のある段階で were が there や where と袂を分かったと述べましたが,実は必ずしもそうだったわけではありません.袂を分かたずに発達したとおぼしき,there や where と脚韻を踏む [wɛə] の発音も,マイナーとはいえ現在でも行なわれているからです.LPD の Preference poll によると,この発音は,イギリス英語で強形として使用される場合に6%という割合ではありますが,確かに行なわれていることがわかります(←私もイギリス滞在中にこの発音をよく聴きました).

昨日の記事のシメの部分を were に関して繰り返したいと思います.were は,超高頻度の機能語であるがゆえに,歴史を通じて弱化と強化の過程にさらされてきました.様々な形態が現われては消えるというプロセスを繰り返し,結果として,そのなかのいずれかの形態が現代標準英語にまで生き延びてきた,ということになります.場合によっては,実に「ウィア」だったかもしれないのです(「ウェア」は実際に6%の現行発音).現在でも非標準発音を探してみれば,様々な形態が残っているはずです.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. London: Allen and Unwin, 1909.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

2020-06-11 Thu

■ #4063. なぜ are はこのスペリングで「エァ」ではなく「アー」と発音するのですか? [sobokunagimon][spelling][pronunciation][be][spelling_pronunciation_gap][vowel][gvs]

be 動詞の are は,英語の正書法規則に則って発音すれば [ɛə] となるはずです.語頭に別の子音(字)を補ってみればわかるとおり,bare, care, dare, fare, hare, mare, rare, ware などではいずれも [ɛə] で脚韻を踏みます.are は超高頻度の単語であり,見慣れても読み慣れてもいるために,普段このスペリングと発音の不規則性には気づきませんが,実はおかしな対応関係になっているのです.今回はこの謎に迫ってみましょう.

are の語源形は,古英語 Anglia 方言の複数形主語に対応する be 動詞の形態 aron (Old Northumbrian) や earun (Old Mercian) にあります.これは古英語で標準的とされた West Saxon 方言などでは用いられなかったので「#2600. 古英語の be 動詞の屈折」 ([2016-06-09-1]) の屈折表には現われていません.古英語の aron や earun は,中英語期に語末音節を弱化させ,are のような形態へと水平化していきました.

中英語でのこの語の発音は,長い語幹母音を示し,語末母音も曖昧母音としてかろうじて生き残っていたと思われます.つまり,/aːrə/ ほどの発音です.その後,もし通常の音発達を遂げていたならば,care が [kaːrə] → [kaːr] → [kɛːr] → [kɛər] → [kɛə] と変化してきたのと平行的に,[aːrə] → [aːr] → [ɛːr] → [ɛər] → [ɛə] となっていたはずです (cf. Minkova 279) .しかし,are に関してはそうはなりませんでした.なぜでしょうか.

それは先にも触れたように are が超高頻度語であり,しかも機能語であるためです.be 動詞を含め助動詞,代名詞,前置詞などの機能語類は,頻用されるため,発音がすり減って弱化しがちです.一方,あまりに弱化しすぎては用を足しませんので,意識的な強化を施して,発音をしっかりしたものに再生させます.この語類は,歴史上頻繁に弱化と強化を繰り返してきました(cf. 「#3713. 機能語の強音と弱音」 ([2019-06-27-1]),「#1198. ic → I」 ([2012-08-07-1]),「#781. How d'ye do?」 ([2011-06-17-1]),「#2077. you の発音の歴史」 ([2015-01-03-1]),「#2076. us の発音の歴史」 ([2015-01-02-1])).

この観点から改めて are の発音の発達をみてみましょう.中英語では [aːrə] → [aːr] まで進みましたが,その後,語幹母音の弱化,もっと具体的にいえば短化が生じ,[ar] となりました.短母音となった以上,長母音のみに作用する近代英語期にかけての大母音推移 (gvs) に突入することもなく,care などとは袂を分かちながら,近代英語期でもこの [ar] を保ち続けました(ただし,長母音形に由来する形態は非標準的には残存し,ain't を生み出したという洞察もあります (Jespersen (130; §4.432))).

近代英語期の [ar] はさらに弱まって,[a] や [ə] となり,これが現在 we're, they're のようにアポストロフィを伴った省略形として綴られる場合の発音に相当します.一方,意識的な強化を経た形態として,単純に母音を長化させた [aːr] が発達しました.これが現在の通常の発音である [ɑə] や [ɑː] に終着しました.

are は,超高頻度の機能語であるがゆえに,歴史を通じて弱化と強化の過程にさらされてきました.様々な形態が現われては消えるというプロセスを繰り返し,結果として,そのなかのいずれかの形態が現代標準英語にまで生き延びてきた,ということになります.場合によっては,実に「エァ」だったかもしれないのです.現在でも非標準発音を探してみれば,様々な形態が残っているはずです.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. London: Allen and Unwin, 1909.

2020-03-01 Sun

■ #3961. 3音節短化の事例 [sound_change][vowel][phonology][phonetics][shortening][shocc][trish][compound][meosl][homorganic_lengthening][gvs][drift]

昨日の記事「#3960. 子音群前位置短化の事例」 ([2020-02-29-1]) で触れた SHOCC (= Shortening before Consonant Clusters) とおよそ同時期に生じたもう1つの母音短化として,3音節短化 (Trisyllabic Shortening (= TRISH)) という音変化がある.3音節語において強勢のある第1音節の長母音が短化するというものだ.定式化すると次のようになる.

V → [-long]/__C(C)σσ

Ritt (99--100) より,初期中英語での形態により例を挙げよう.現代英語の形態と比較できるもののみを挙げる.

| heafodu PL | 'head' |

| cicenu PL | 'chicken' |

| linenes GEN | 'linen' |

| æniȝe PL | 'any' |

| ærende | 'errand' |

| æmette | 'ant' |

| suþerne | 'southern' |

| westenne DAT | 'waste (desert)' |

| deorlingas PL | 'darling' |

| feorþinȝas PL | 'farthing' |

| feowertiȝ | 'forty' |

| freondscipe | 'friendship' |

| haliȝdaȝ | 'holiday' |

| alderman | 'alderman' |

| heringes PL | 'herring' |

| stiropes PL | 'stirrup' |

| Monenday | 'Monday' |

| Thuresday | 'Thursday' |

| seliness | 'silliness' |

| redili | 'readily' |

| bretheren PL | 'brethren' |

| evere | 'ever' |

| othere ACC | 'other'' |

| redeles PL | 'riddle' |

| boseme ACC | 'bosom' |

| wepenes PL | 'weapon' |

もともとの3音節語に対して生じたほか,複合語で3音節になったもの,名詞の複数形などの屈折語尾が付されて3音節になったものにも生じることがあった.これにより,現代英語で south, holy, moon などが2重母音・長母音をもつのに対して,複合語 southern, holiday, Monday では短母音となっている理由が説明される.他の具体例については,以下の記事も参照されたい.

・ 「#1751. 派生語や複合語の第1要素の音韻短縮」 ([2014-02-11-1])

・ 「#260. 偽装合成語」 ([2010-01-12-1])

・ 「#1297. does, done の母音」 ([2012-11-14-1])

・ 「#1750. bonfire」 ([2014-02-10-1])

ここ数日間の記事で,中英語開音節長化 (meosl),同器性長化 (homorganic_lengthening),子音群前位置短化 (shocc) など,後期古英語から初期中英語に生じた一連の母音の量に関する変化を扱ってきたが,これらが互いに補完しあう関係にあったことは注目に値する.さらにいえば,この駆流 (drift) は次の時代の「大母音推移」 (gvs) にもつながっていくものであり,数世紀にわたる長いスパンで俯瞰すべき話題だということが分かる.

・ 「#2048. 同器音長化,開音節長化,閉音節短化」 ([2014-12-05-1])

・ 「#2052. 英語史における母音の主要な質的・量的変化」 ([2014-12-09-1])

・ 「#2063. 長母音に対する制限強化の歴史」 ([2014-12-20-1])

・ 「#1402. 英語が千年間,母音を強化し子音を弱化してきた理由」 ([2013-02-27-1])

・ 「#3916. 強弱音節の区別と母音変化の関係」 ([2020-01-16-1])

・ 「#3914. Stenbrenden 曰く「大母音推移は長期の漂流の一部にすぎない」」 ([2020-01-14-1])

(後記 2020/03/02(Mon):大名力氏より moon は長母音をもつ点を指摘いただきまして,元の「現代英語で south, holy, moon などが2重母音をもつのに対して」を「現代英語で south, holy, moon などが2重母音・長母音をもつのに対して」に修正しました.ありがとうございます.)

・ Ritt, Nikolaus. Quantity Adjustment: Vowel Lengthening and Shortening in Early Middle English. Cambridge: CUP, 1994.

2020-01-16 Thu

■ #3916. 強弱音節の区別と母音変化の関係 [gvs][stress][vowel][sound_change][drift][metrical_phonology][meosl]

昨日の記事「#3915. 大母音推移と周辺の母音変化の循環的な性質」 ([2020-01-15-1]) の最後に示唆したように,現代の歴史英語音韻論では,強勢の有無やリズムなどの韻律上の性質と母音変化の頻繁さの間には密接な関係があると考えられている.

英語や他のゲルマン諸語では,周知のように,音節の強弱の区別,ひいては母音の強弱の区別が機能的に重視される.これにより,韻律上のリズムにも一定の型が出現することになり,その型に調和する形で母音もその質や量を変化・変異させてきたという議論だ.この見解については「#3387. なぜ英語音韻史には母音変化が多いのか?」 ([2018-08-05-1]),「#3466. 古英語は母音の音量を,中英語以降は母音の音質を重視した」 ([2018-10-23-1]),「#1402. 英語が千年間,母音を強化し子音を弱化してきた理由」 ([2013-02-27-1]) などで紹介してきたが,今回は英語史における主要な長母音変化に関する研究書を著わした Stenbrenden の結論部より,似た趣旨の議論を引用したい (318) .

. . . stressed syllables and vowels behave differently from unstressed syllables and vowels. Since stress in Gmc involves intensity (perceptual loudness and more muscular and respiratory force) in addition to pitch prominence, various articulatory features are a consequence of stress: stressed vowels are longer and usually more peripheral (in terms of the vowel space), fortis plosives have more aspiration, etc. Lack of stress, on the other hand, involves little muscular effort and perceptual 'softness', and often low/level pitch; unstress therefore has articulatory consequences like shorter and more centralised vowels (or at least loss of vowel contrasts . . .), vowel reduction, vowel and consonant elision, and little to no aspiration of fortis plosives, etc. Thus, what is known as the 'syncopation period' in early Gmc may be interpreted as only the beginning of a long process involving the gradual reduction and loss of unstressed vowels and syllables, the last major instance of which is witnessed (in English) in the loss of final schwa. Related to this reduction process are the lOE and ME processes that lengthen vowels in open syllables and shorten vowels in words of two or more syllables. Clearly, metrical considerations play a crucial role here . . . .

この引用の最後で,中英語開音節長化 (Middle English Open Syllable Lengthening; meosl) などに触れており,いわゆる大母音推移 (gvs) にこそ触れていないものの,著者がそれらも含めてゲルマン語の漂流 (drift) を考えていることは間違いない.主要な母音変化の多くが何らかの形で関連しており,その意味ではすべてひっくるめて "chain shift" なのだという考え方である.

・ Stenbrenden, Gjertrud Flermoen. Long-Vowel Shifts in English, c. 1150--1700: Evidence from Spelling. Cambridge: CUP, 2016.

2020-01-15 Wed

■ #3915. 大母音推移と周辺の母音変化の循環的な性質 [gvs][vowel][sound_change][drift][isochrony][prosody]

昨日の記事「#3914. Stenbrenden 曰く「大母音推移は長期の漂流の一部にすぎない」」 ([2020-01-14-1]) で引用した Stenbrenden は,「大母音推移」 (gvs) を長期的な視野から観察し,より大きな母音変化の漂流 (drift) の一部であると再評価した.では,その漂流というのは,いかなる存在なのか.Stenbrenden (316) は,調査対象とした長母音と,それが歴史的にたどってきた変化タイプを以下のように一覧にし,いくつかの変化タイプが繰り返し現われる事実に注目した.

ME and eModE long-vowel shifts

OE vowel, PDE reflex Type of change Date of beginning of change ȳ > ī > /aɪ/ unrounding 950 diphthongisation 1250 ēo > ø̄ > ē > /iː/ monophthongisation 11th century unrounding 12th--15th centuries raising 1250 ā > ō̜ > ō > [ou] > /əʊ/ rounding 11th century raising 16th century diphthongisation 16th century ǣ > e̜ > ē > /iː/ or /eɪ/ raising /ɛː/ 11th c.; /eː/ 15th c.; /iː/ 16th c. (diphthongisation) (16th--17th centuries) ē > /iː/ raising 1225 ō > /uː/ or /ʊ/ ? /ʌ/ raising 1225 shortening; unrounding 14th--15th centuries; NF: ō > [üː] (often fronted in PDE) 15th--16th centuries NF: fronting and raising (late) 13th century ī > /aɪ/ diphthongisation 1250 ū > /aʊ/ diphthongisation 1250

繰り返し現われる変化タイプとは raising, fronting, diphthongisation, monophthongisation などのことを指すが,これらが互いに無関係に生じてきたとは考えにくい.むしろ,ここには "cyclical nature" (循環的な性質)を見出すことができそうだ.さらにいえば,英語のみならず多くのゲルマン諸語にも類似した循環的な母音変化の漂流がみられることから,ゲルマン諸語に通底する性質すら突き止めることができるかもしれない.

ヒントとなるのは,Ritt などの主張する "rhythmic isochrony" の原理,すなわち強い音節と弱い音節が明確に区別され,それらが交互に現われる韻脚の各々が,およそ同じ長さをもって発音されるという韻律上の特徴である.rhythmic isochrony と母音変化の関係については「#1402. 英語が千年間,母音を強化し子音を弱化してきた理由」 ([2013-02-27-1]) を参照.

・ Stenbrenden, Gjertrud Flermoen. Long-Vowel Shifts in English, c. 1150--1700: Evidence from Spelling. Cambridge: CUP, 2016.

2020-01-14 Tue

■ #3914. Stenbrenden 曰く「大母音推移は長期の漂流の一部にすぎない」 [gvs][vowel][sound_change][drift]

大母音推移 (gvs) に関する最新の研究書に Stenbrenden がある.この本については「#3552. 大母音推移の5つの問題」 ([2019-01-17-1]),「#3659. 大母音推移の5つの問題 (2)」 ([2019-05-04-1]) でも簡単に取り上げたが,全体として示唆に富む啓発的な内容の研究書である.

Stenbrenden は,近年の少なからぬ論者と同様に「大母音推移」を有意味な単位とみていない.中英語期から初期近代英語期にかけて展開した体系的な母音変化という含みをもった「大母音推移」は,実のところ,その前後を含めたさらに長い期間に渡る相互に関連した母音変化群の一部をなしているにすぎず,特定の一部分だけを取り上げて「大母音推移」などと名付けるのはミスリーディングである,という立場だ.

具体的にいえば,Stenbrenden (312) は以下のような種々の母音変化を調査し,各々の変化の時期が部分的に重複しながらも,全体としては11世紀から18世紀半ばまでにわたっていたと結論づけている.13--15世紀には多種類の母音変化が集中しているので密度は濃いといえるが,それもあくまでさらに大きな漂流 (drift) の一部だということだ.

| 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | |

| OE ȳ > [iː] | **** | **** | **** | *** | ||||

| OE ēo > [eː] | ** | **** | **** | **** | *** | |||

| OE ā > [ou] | ** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ** |

| OE ǣ > [iː] | ** | **** | **** | **** | **** | **** | *** | |

| OE ō > [üː] N | *** | **** | *** | |||||

| OE ō > [uː] S | *** | **** | *** | |||||

| OE/ME ē > [iː] | *** | **** | *** | |||||

| OE ū > [au] | *** | **** | **** | **** | **** | ** | ||

| OE ī > [ai] | *** | **** | **** | **** | **** | ** | ||

| lME ā > [ei] | *** | **** | **** | **** | **** | ** |

まとめとして,Stenbrenden (312) から2つほど引用する.

. . . this comprehensive ME long-vowel shift started in the eleventh century at the latest, and did not come to a halt (if indeed it did) until perhaps the mid-eighteenth century.

The findings summarised in 9.1 [= the table above] indicate clearly that the traditional 'GVS' is only one part of some long-term drift in English (and other Gmc languages), and that the conventional definition of the shift is untenable.

・ Stenbrenden, Gjertrud Flermoen. Long-Vowel Shifts in English, c. 1150--1700: Evidence from Spelling. Cambridge: CUP, 2016.

2019-06-18 Tue

■ #3704. 「音変化は地震のようなもの」 [sound_change][grimms_law][gvs]

音変化 (sound_change) を説明するのは難しい.言語の歴史においては最もありふれた変化の種類であるにもかかわらず,あまりに緩慢に進行するために,生きている話者にとってほとんど気付かないからである.しかし,英語史においても日本語史においても,音変化の事例をリスト化すれば,おそらく数百件は挙がるだろう.さらに,印欧語比較言語学に関していえば,この数千年のあいだに起こったとされる理論的な音変化を列挙すれば,それこそ数え切れないほどの数になるだろう.音変化は,その原因こそ解明されていないものの,言語においては日常茶飯の現象である.

英語史においては,グリムの法則 (grimms_law) や大母音推移 (gvs) といった著名な音変化が格別の存在感を示しており,音変化の何たるかについて導入してくれることになっているが,このような際立った音変化のみを紹介するというのは,実はミスリーディングである.日常的には,そこまで綺麗ではなく,規模も大きくなく,格別の名前も付けられていない音変化のほうが圧倒的に多いからである.「グリムの法則」や「大母音推移」は,ある意味で音変化のエリート中のエリートというべきであり,それだけに注目してしまうと音変化の卑近性や多様性が必ずしもうまく伝わらないことになってしまうのだ.ほとんどの音変化は,もっとつましく,目立たないものである.

この辺りの事情をうまく伝える方法はないかと思っていたところ,私が今期開講している理論言語学講座「史的言語学」に参加している英語の先生より「音変化は地震のようなもの」でしょうかと,大きなヒントをいただいた.地球上では今も常に大小の地震が生じている.過去にも無数の大小の地震があちらこちらで起こってきたわけだが,名前をつけられ,広く知られるようになったものは「東日本大震災」「スマトラ沖地震」「サンフランシスコ地震」などの極めて甚大な被害をもたらした少数のものに限られ,無数の小規模地震には名前すらつけられない.地震は古今東西いつでもどこでも頻繁に起こっているにもかかわらず,歴史的あるいは現代的な意義の認められるもの,とりわけ重要なものだけに名前がつけられているのである.

音変化も同様である.古今東西,どの言語にも音変化は頻繁に起こっている.しかし,その各々があまりに卑近であり,取るに足りないものに思われるので,あえて一つひとつに名前をつけることはしない.多くは,せいぜい「摩擦音化」とか「短化」などという説明的なラベルを貼られておしまいである.インパクトのとりわけ強いエリートのみが,固有の名前を獲得するに至る.地震と音変化は,この点で似ている.すぐれた比喩だと思う.

2019-05-31 Fri

■ #3686. -ate 語尾,-ment 語尾をもつ動詞と名詞・形容詞の発音の違い [gvs][vowel][spelling][spelling_pronunciation_gap][stress][suffix][latin][diatone][-ate]

昨日の記事「#3685. -ate 語尾をもつ動詞と名詞・形容詞の発音の違い」 ([2019-05-30-1]) に引き続き,-ate 語尾をもつ語の発音が,動詞では /eɪt/ となり名詞・形容詞では /ɪt/ となる件について.

Carney でもこの問題が各所で扱われており,特に p. 398 にこの現象を示す単語リストが挙げられている.以下に再現しておこう.網羅的ではないと思われるが,便利な一覧である.

aggregate, animate, appropriate, approximate, articulate, associate, certificate, co-ordinate, correlate, degenerate, delegate, deliberate, duplicate, elaborate, emasculate, estimate, expatriate, graduate, importunate, incorporate, initiate, intimate, moderate, postulate, precipitate, predicate, separate, subordinate, syndicate

Carney がこのリストを挙げているのは,品詞によって発音を替える類いの単語があるという議論においてである.他の種類としては,強勢音節を替える名前動後 (diatone) も挙げられているし,接尾辞 -ment をもつ語も話題にされている.名前動後という現象とその歴史的背景についてについては,すでに本ブログでも diatone の各記事で本格的に紹介してきたが,「品詞によって発音を替える」というポイントで -ate 語とつながってくるというのは,今回の発見だった.

-ment 語については,動詞であれば明確な母音で /-mɛnt/ となるが,名詞・形容詞であれば曖昧母音化した /-mənt/ となる.Carney (398) より該当する単語のリストを挙げておこう.complement, compliment, document, implement, increment, ornament, supplement.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

2019-05-30 Thu

■ #3685. -ate 語尾をもつ動詞と名詞・形容詞の発音の違い [gvs][vowel][spelling][spelling_pronunciation_gap][stress][analogy][suffix][latin][sobokunagimon][-ate]

標記について質問が寄せられました.たとえば appropriate は動詞としては「私用に供する」,形容詞としては「適切な」ですが,各々の発音は /əˈproʊpriˌeɪt/, /əˈproʊpriˌɪt/ となります.語末音節の母音が,完全な /eɪt/ が縮減した /ɪt/ かで異なっています.これはなぜでしょうか.

動詞の /eɪt/ 発音は,綴字と照らし合わせればわかるように,大母音推移 (gvs) の効果が現われています.<-ate> という綴字で表わされる本来の発音 /-aːt(ə)/ が,初期近代英語期に生じた大母音推移により /eɪt/ へと変化したと説明できます.しかし,同綴字で名詞・形容詞の -ate 語では,そのような発音の変化は起こっていません.そこで生じた変化は,むしろ母音の弱化であり,/ɪt/ へと帰結しています.

この違いは,大母音推移以前の強勢音節のあり方の違いに起因します.一般的にいえば,appropriate のような長い音節の単語の場合,動詞においては後方の音節に第2強勢が置かれますが,形容詞・名詞においては置かれないという傾向があります.appropriate について具体的にいえば,動詞としては第4音節の -ate に(第2)強勢が置かれますが,名詞・形容詞としてはそれが置かれないということになります.

ここで思い出すべきは,大母音推移は「強勢のある長母音」において作用する音過程であるということです.つまり,-ate 語の動詞用法においては,(第2強勢ではありますが)強勢が置かれるので,この条件に合致して /-aːt(ə)/ → /eɪt/ が起こりましたが,名詞・形容詞用法においては,強勢が置かれないので大母音推移とは無関係の歴史を歩むことになりました.名詞・形容詞用法では,本来の /-aːt(ə)/ が,綴字としては <-ate> を保ちながらも,音としては強勢を失うとともに /-at/ へと短化し,さらに /-ət/ や /-ɪt/ へと曖昧母音化したのです.

このような経緯で,-ate 語は品詞によって発音を違える語となりました.いったんこの傾向が定まり,パターンができあがると,その後は実際の発音や強勢位置にかかわらず,とにかく確立したパターンが類推的に適用されるようになりました.こうして,-ate 語の発音ルールが確立したのです.

関連して,「#1242. -ate 動詞の強勢移行」 ([2012-09-20-1]),「#2731. -ate 動詞はどのように生じたか?」 ([2016-10-18-1]) もご参照ください.-age 語などに関しても,ほぼ同じ説明が当てはまると思います.中尾 (310, 313) も要参照.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2019-05-04 Sat

■ #3659. 大母音推移の5つの問題 (2) [gvs][history_of_linguistics][phonology][sound_change][teleology]

大母音推移 gvs を扱った最近の本格的な研究書として,Stenbrenden の Long-Vowel Shifts in English, c. 1150--1700: Evidence from Spelling (2016) がある.従来の大母音推移観に修正を迫る野心的な研究だ.もっとも,著者にいわせれば大母音推移の研究ではなく,長母音推移の研究だと主張するだろう.大母音推移と見ないところに,著者のポイントがあるからだ.

Stenbrenden は,「#3552. 大母音推移の5つの問題」 ([2019-01-17-1]) で挙げた「大母音推移」論の問題点とは部分的に重複するかたちでありながらも,独自の視点から5つの方法論上の問題点を指摘している (1--3) .

1つ目は,"functional explanations seem to be teleological, suggesting that languages in a sense know where they are heading and hence resort to chain-shifts to avoid mergers" (2) という,構造言語学的な発想に基づく連鎖的推移 (chain shift) の目的論 (teleology) に対する本質的な批判である.

2つ目は,"push chain", "drag chain", あるいは同時変化といった,推移の順番に関わる従来の説は,各音素の異音変異の広さを軽視してきたという指摘である.音素と異音の関係はもっと複雑なものであり,従来の見方では単純すぎるというわけだ.

3つ目は,"push chain" や "drag chain" という名付けは,あくまで現象を記述しているにすぎず,その現象を説明しているものではない.それにもかかわらず,名付けによってあたかも説明がなされたかのように錯覚してしまっているという問題がある.ラベルが貼り付けられると満足してしまい,一種の思考停止に陥ってしまうという批判だ.

4つ目は,当該の問題は,音声学的な基盤はそっちのけで,ひとえに音韻論(の類型論)の問題としてとらえられてきたという点である.調音,聴覚,韻律,生理といった音声学的なアプローチが欠如していたのではないか.

5つ目は,最適性理論 (Optimality Theory; ot) を始めとする理論的なアプローチは,勘違いしていることが多いのではないかという批判だ.ある理論によって当該の現象をうまく説明できない場合,常識的には理論側に問題があると考えるのが普通だが,しばしば現象のほうがおかしいのではないかという議論に発展することがあるという.これでは本末転倒である.

なかなか手厳しい批判だ.ここで指摘されているのは,「大母音推移の5つの問題」というよりも「大母音推移論の5つの問題」といったほうがよいだろう.

・ Stenbrenden, Gjertrud Flermoen. Long-Vowel Shifts in English, c. 1150--1700: Evidence from Spelling. Cambridge: CUP, 2016.

2019-04-27 Sat

■ #3652. nature と mature は1文字違いですが,なんで発音がこんなに異なるのですか? [sobokunagimon][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][stress][gsr][rsr][gvs][phonetic_change]

学生から出されたおもしろい質問です.意識したことはありませんでした.スペリングでは語頭に <n> と <m> の違いがあるだけですが,発音はそれぞれ /ˈneɪʧə/ と /məˈʧʊə/ となり大きく異なっています.比例的なスペリングでありながら発音が異なるということは,両者が1対1で対応しているわけではなく,複雑な関係を有していることの証左です.

両単語はそれぞれラテン語の nātūra (本質)と mātūrus (時宜を得た)にさかのぼります.ラテン語の段階では,両単語に関してスペリングも発音も比例的な関係にあり,現代英語のような異なりはみられませんでした.ところが,これらが借用語として英語に入ってきた後に,事件が起こります.

ラテン語 nātūra は,古フランス語の nature を経て,中英語期の13世紀後半に natur(e) として英語に入ってきました.英語に入ってきた当初は,古フランス語風に /naːˈtyːr/ と第2音節に強勢をおいて発音されていましたが,徐々に発音様式が英語化してくることになりました.発音の英語化とは,大雑把にいえば,強勢が第1音節に置かれるようになり,強勢の置かれなくなった第2音節を構成する音が弱化・短化する過程を指します.これにより /naːˈtyːr/ は /ˈnaːtyːr/ となり,さらに近代英語期にかけて大母音推移 (gvs) を含むいくつかの音変化を経て現代の /ˈneɪʧə/ にまで発展したのです.

一方,ラテン語 mātūrus は,15世紀半ばに直接英語に mature として借用されました.英語での当初の発音は /maːˈtyːr/ に近いものだったと思われます.ところが,この単語については,その後 nature では起こった発音様式の英語化,すなわち強勢位置の前移動が起こらなかったのです.その結果,強勢の置かれない第1音節は弱まることになり,現代英語の /məˈʧʊə/ の発音に至ったのです.

つまり,nature と mature の分水嶺は,英語に借用された後に発音様式の英語化が起こったか,起こらなかったかだったのです.では,なぜ nature では英語化が起こり,mature では起こらなかったのでしょうか.これは簡単には答えられませんが,一般論としては,早い時期に借用された語であればあるほど,現在までに英語化するのに十分な時間が確保されており,実際に英語化している可能性が高いということはいえます.nature は13世紀後半,mature は15世紀半ばの借用ですから,この時間差が関係している可能性はあります.また,借用時期が近代英語期に近づけば近づくほど,ラテン語やフランス語からの借用語は,原語の発音様式のままにとどまる傾向が強いことも知られています.

ラテン語・フランス語の強勢規則 (Romance Stress Rule; rsr) と英語の強勢規則 (Germanic Stress Rule; gsr) とは水と油の関係であり,これらが借用語において競合したときに何が起こるかという問題については,「#718. 英語の強勢パターンは中英語期に変質したか」 ([2011-04-15-1]) や「#200. アクセントの位置の戦い --- ゲルマン系かロマンス系か」 ([2009-11-13-1]) をご覧ください.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow