2010-09-16 Thu

■ #507. pear の綴字と発音 [gvs][spelling][orthography][vowel]

先日,千葉県松戸市へ梨もぎに出かけた.この夏の猛暑により収穫時期が例年よりも1週間遅れているとのことで,「幸水」が終わり「豊水」が盛りだった.私はリンゴよりナシ派なので,もぎたての豊水をたらふく食べてきた.

梨は古くは「なす」といったようで,周囲部より内部のほうが酸味があることから中酸(なかす)が中略されたものと言われる.別名の「ありのみ」は,梨が「無し」に通じるのを嫌い,縁起言葉として逆に「有りの実」といったことによる(以上はPDFでダウンロードできる野菜・果物辞典 「やさいとくだもの2010年版」 より).「梨のつぶて」は「無し」に引っかけた語呂遊びで,投げたつぶて(小石)は返ってこないことから手紙などで返事がない状況を指す.このように梨は「無し」に通じることから,日本の文化史上,ネガティブに捉えられることが多かった.

バラ科ナシ属の植物 ( Pyrus ) で世界に約20種が分布しているが,果樹として栽培されるもので特によく知られているのはナシ(ニホンナシ)とセイヨウナシである.英語の pear はあくまでセイヨウナシであり,ニホンナシは Japanese [Asian] pear などという.最近はラ・フランスなど洋菓子の材料としてヨウナシもよく知られるようになったが,英語の pear と日本の「梨」はあくまで別種である.以下の図で左がヨウナシ.

ここで英語の pear の綴字と発音の話題に移ろう.この綴字を初見で音読しようとすると,peer と同音の *[pɪə] となりそうに思えるが,実際には pair と同音の [pɛə] であり,予想を裏切られる.<ear> の綴字が通常 [ɪə] に対応することは,以下の多くの語によって例証される.

appear, arrears, beard, blear, clear, dear, dreary, ear, fear, gear, hear, near, rear, sear, shear (verb), smear, tear (noun), weary, year

現在 <ear> で綴られる発音の多くは中英語では [ɛːr] であり,大母音推移 ( Great Vowel Shift ) により長母音が2段上昇して [iːr] となった(2段上昇については[2009-11-18-1]を,その例外については[2009-11-19-1], [2009-11-20-1], [2010-07-25-1]を参照).後に後者が割れ ( breaking ) を起こし,結果として [ɪə] となった.上記の語群の発音は歴史的にみて規則的といってよい.

ところが,<ear> をもつ一部の語は大母音推移の上げを経ず,[ɛːr] から直接に割れを起こして [ɛə] となり現在に至っている.例としては pear を含めて以下のような語がある.

bear ( OE beran ) , pear ( OE peru ) , swear ( OE swerian ) , tear (verb; OE teran), wear ( werian )

これらの例外的な語群では,問題の [ɛːr] は大母音推移が始まる直前の15世紀始めくらいに [eːr] から下げの過程を経た出力らしい.この特殊な経緯が,素直に大母音推移の入力とならない環境を用意した.古英語の語形を参照すれば,後の中英語の開音節長化 ( Middle English Open Syllable Lengthening ) の入力となりうる音連鎖が含まれていることが共通しているが,spear ( OE spere ) のような例外もある.音変化は一筋縄ではいかない.

ちなみに pear はラテン語 pirum からの借用で,Pyrus 「バラ科ナシ属」では古い [i] の母音が保存されている.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.194--95, 209--10頁.

2010-09-04 Sat

■ #495. 一枚岩でない大母音推移 [gvs]

大母音推移 ( Great Vowel Shift ) については,これまでも[2009-11-18-1]を始め gvs の各記事で話題を提供してきた.GVS が英語史上の大きな問題であるのは,一見すると非常に体系的に起こっており綺麗なのだが,よく見るとそこいらに例外があるからだ.これらの例外を含めて GVS という現象を説明しようとすると,どうしても綺麗にはいかないので問題となるのである.

GVS が一枚岩でないことは多くの論者によって指摘されており,従来 push chain や drag chain などの用語で機能主義的に説明されてきた現象が,今では個別の音声変化の集合として認識されることも多くなってきた.一言でいえば,GVS は一枚岩ではなく "local" であると表現できるだろう."local" の意味については Nevalainen (120--21) の説明が簡単明瞭である.

The Great Vowel Shift was local in three respects. First, it never ran its course in all regional dialects: in the northern dialects it affected the front vowels but not all back vowels. Secondly, it did not proceed uniformly across the lexicon as one might expect a fully regular sound change to do, that is, it did not affect all the words that contained a sound that qualified for a given change. Finally, there are some developments in words containing long vowels with outcomes that could not have been predicted from their Middle English forms. Some of these 'irregularities' in the southern mainstream variety may be attributed to dialect contact.

(1) GVS の貫徹度が方言によって異なること,(2) ある方言に注目した場合でも予想される音声変化がすべての語彙に行き渡っていないこと,(3) 予想される音声変化の入力と出力の関係に例外が存在すること,とまとめられるだろう.そして,その例外は "dialect contact" によって説明されるとする.

近年,GVS が一枚岩ではないという考え方が盛り上がってきているのは,個別の音声変化の背景には方言間の接触,とりわけ方言話者どうしの間の距離の取り方といった社会言語学的な要因があることが注目されてきたからだろう.方言学の発達によって,イギリスの諸方言の歴史への関心が高まってきたことも関係している.

社会言語学や方言学の発達と GVS の再解釈はこのように連動していると考えられるが,"dialect contact" という発想自体は実は非常に古いものである.というのは,19世紀後半に活躍した新文法学派 ( neo-grammarians ) も同じようなことを考えていたからである.彼らは音声変化は原則として例外がなく一貫して作用すると考えたが,実際のところ例外に出くわすとそれを類推 ( analogy ) か借用 ( borrowing ) によるものとして処理してきた.後者の借用とは特に方言からの借用のことを指しており,上記の "dialect contact" とほぼ同義であるといってよい.

ただし,現在起こっている GVS の再考察は,もちろん新文法学派的な考え方への単なる回帰ではない.社会言語学や方言学の研究が進んてきているので,今後は GVS を構成する各音の変化について方言ごとに個別に考察されることになっていくのではないか.GVS はこれからも英語史の主要なテーマであり続けるだろう.

最近の本格的な論考は,Smith, Chapter 6 を参照.

・ Nevalainen, Terttu. An Introduction to Early Modern English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2006.

・ Smith, Jeremy J. Sound Change and the History of English. Oxford: OUP, 2007.

2010-08-05 Thu

■ #465. Estuary English で進行中の母音推移 [estuary_english][bre][gvs][phonetics][cockney]

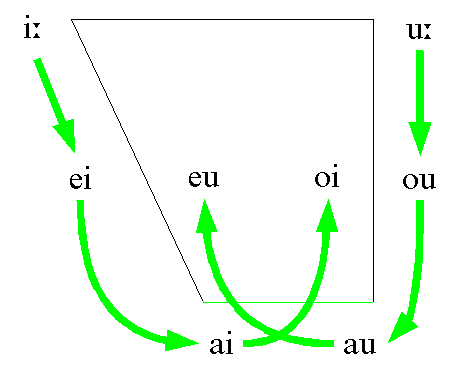

昨日の記事[2010-08-04-1]で取り上げた Estuary English で進行中といわれている母音推移 ( vowel shift ) がある.1400--1700年頃に起こったとされる大母音推移 ( Great Vowel Shift; see [2009-11-18-1]) と同様に,長母音・二重母音系列に起こっているが,推移の方向は下から上ではなく,むしろ上から下である.結果として Cockney と結びつけられることの多い長母音・二重母音の音価と重なっており,この点では Estuary English と Cockney との境目は曖昧である.以下は Aitchison, p. 193 の図をもとに作成した.

結果として,伝統的な発音に慣れている古い世代や EFL 学習者の聴き手にとっては,以下のような誤解や意味不明な表現が生じてしまうので注意が必要である.

| Don't be mean | → | Don't be main [mein] |

| The main road | → | The mine [main] road |

| It's mine | → | It's moyne [moin] |

| See the moon | → | See the moun [maun] |

| Don't moan | → | Don't moun [maun] |

| A little mound | → | A little meund [meund] |

・ Aitchison, Jean. Language Change: Progress or Decay. 3rd ed. Cambridge: CUP, 2001.

2010-07-25 Sun

■ #454. GVS で二段階を経たように見える brier, choir, friar, umpire [gvs][metanalysis][phonetics]

大母音推移 ( The Great Vowel Shift ; see [2009-11-18-1] ) では,通常 /ɛ:/ は /i:/ へと二段階上昇したが,一段階しか上昇しなかった例外として break, great, steak などの語があったことを [2009-11-19-1], [2009-11-20-1] で見た.GVS 前の入力と後の出力を見比べると,二段階を経たように見える語群が他にもある.

標題に掲げた語は,中英語ではそれぞれ brer, quer, frere, noumper(e) として現れていた.これらの語で後ろに r を伴った長母音はいずれも /e:/ だったので,GVS によれば出力は /i:/ となるはずだが,実際にはさらに一段階進んで二重母音化した /aɪ/ として現代に至っている.通常の発展は beer, career, cheer, deer, here, mere, peer, severe, sincere, steer など多くの語に反映されており,上記の少数の語群が /e:/ > /i:/ > /aɪ/ と二段階を経たのは説明を要する例外と考えたくなる.

だが,frer などの語群について調べてみると,すでに中英語期から「上げ」を経た異形 frir が行われた形跡があり,そのような異形が後の GVS の入力になったのではないかと考えられる.なぜこの語群でのみ「上げ」られた異形が一般化したのかは不明だが,結果として二段階を経たように見える例として,同様の break, great, steak の問題にも示唆を与えてくれるかもしれない.

現代英語の friar は,ラテン語 frāter からフランス語 frère を経て中英語に frer として入ってきたものが上記のように二段階を経た語形であり,/a:/ から遠く /aɪ/ まで口腔内を広く旅した語といえる.同様に,*non-pār > *no(u)mper > noumpere > umpire も長旅だ.ちなみに,この語の「審判員」の意味は,語源が non-peer 「同等でない者」であることを考えれば納得できるだろう.語頭の n の消失は16世紀に異分析 ( metanalysis ) により消えたものとされている ( a noumpere > an oumpere ) .

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.185頁.

・ 荒木 一雄,宇賀治 正朋 『英語史IIIA』 英語学大系第10巻,大修館書店,1984年.107頁.

2010-07-06 Tue

■ #435. <oa> の綴りの起源 [spelling][orthography][gvs][flemish][mulcaster]

現代英語で <oa> の綴字は,boat, goal, oat などのように RP の /əʊ/ に対応するのが規則である.ME までは bot や boot と綴られることが多かったが,OE の /a:/ が円唇後舌母音化した開いた /ɔ:/ と,OE から続く閉じた /o:/ の発音を区別する目的で,初期近代英語期には別に綴られるようになった.<oa> が開いた長母音に,<oo> が閉じた長母音に対応した.対応する長母音はそれぞれ大母音推移 ([2009-11-18-1]) によって変化し,現代までに moan と moon のような発音および綴字の対立を生み出した.対応する前舌母音(字)でも同様に <ea> と <ee> の対立が生まれた( <ea> に対応する長母音の大母音推移期の特殊な振る舞いについては[2009-11-19-1], [2009-11-20-1]を参照).

このような <oa> の綴字は1570年代の印刷業者が始めたものだが当初は一貫していたわけではなく,例えば教育学者の Richard Mulcaster (1530?--1611) は使用していない.対応する前舌母音を表す <ea> はもう少し古い Caxton でも用いられており,Anglo-French の <ea> に由来する(そしてそれ自体は Old English に由来する) としばしば指摘されているが ( Salmon, p. 27 ),<oa> のほうはどうなのだろうか.調査不足で分からないが,16世紀になってから導入されたもののようである.

この問題が気になったのは,佐藤 (29) に次のような一節があったからである.

MEの最後になると今のベルギー等を含む低地地方から輸入された ea, oe の記号が deal や boat のような語に使われ始めた.それは dead や boot (これは違った発音を持っていた)の母音と区別するためであった.

要するに Flemish の綴字習慣を借りたものだという説明で興味を抱いたのだが,これは一般的に言われていることではないようである.まだ裏を取れていないので,引き続き要調査.

・ Salmon, Vivian. "Orthography and Punctuation" The Cambridge History of the English Language. Vol. 3. Ed. Roger Lass. Cambridge: CUP, 1999. 13--55.

・ 佐藤 正平 「英語史考」『学苑』第227号,1959年,15--41頁.

2010-06-03 Thu

■ #402. Southern Hemisphere Shift [gvs][vowel][language_change][new_zealand_english][australian_english][south_africa]

[2010-05-28-1]の記事で米国の北部都市で起こっている短母音の体系的推移である Northern Cities Shift に触れた.NCS は非常に稀な短母音推移の例として英語史的な意義を付与されることがあるが,実のところ体系的な短母音推移は英語の他の変種でも起こっている.例えば Australian English ( AusE ), New Zealand English ( NZE ), South African English ( SAE ) の主要変種に共通して生じている短母音推移 ( Southern Hemisphere Shift ) が挙げられる.SHS では,以下のような連鎖的な推移 ( chain shift ) が認められる.

/æ/ -> /e/ -> /ɪ/ -> /i/ or /ə/

/ɪ/ が推移する先は,AusE では /i/,NZE では /ə/ になるという差異はあるが,全体として南半球としてまとめてよい程度に共通している.電話口で父親を出してくれと言われて父親に受話器を渡すとき,Here's Dad というところが He's dead の発音になってしまうので注意が必要である.

個人的な体験としては,しばらく New Zealand に滞在していたときに,bread が /brɪd/ あるいは /bri:d/ とすら発音されているのにとまどった.パンのことを言っているのだと気付くまでにしばらくかかった.また,滞在先にいた小学生に Sega のテレビゲームを一緒にやろうと誘われているのを cigar と聞き違えて,何か麻薬の誘いだろうかと驚いたこともある.

英語史上に有名な,長母音に生じた大母音推移 Great Vowel Shift ([2009-11-18-1]) の陰で,短母音系列の推移は目立たない.確かに長母音に比べると安定しているのは確かなようだが,標準的な変種から一歩離れてみてみると NCS や SHS の例がみられる.稀な単母音推移として NCS や SHS に付与される英語史上の意義というのも,どの変種を英語史の代表選手と考えるかによって価値が変わってくる相対的な意義であることを確認しておく必要があるだろう.

・ Svartvik, Jan and Geoffrey Leech. English: One Tongue, Many Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006. 108--09.

2009-11-20 Fri

■ #207. Yea, Reagan and Yeats break a great steak. (2) [gvs][phonaesthesia][sound_symbolism]

昨日の記事[2009-11-19-1]の続編.great や steak がGVS で一段しか上昇しなかったのはなぜか.決定的なことはよく分からないが,気になる説が一つある.

Samuels (152) によれば,/ɛ:/ から二段上昇した /i:/ は "smallness, daitiness, politeness, dexterity" を示唆するのに対し,一段しか上昇しなかった /e:/ は "size, expanse, tangibility, grossness" を示唆するという.この場合の「示唆」とは,音から連想されるイメージのことを指し,専門的には phonaesthesia と呼ばれる.この連想は人類普遍的なものというよりは,特定の言語における慣習的なものととらえるべきだろう.phonaesthesia は次のように定義される.

a phenomenon whereby the presence of a particular phonological component seems to correspond regularly --- though not consistently --- to one particular semantic component (Smith 9)

Samuels が /i:/ の音と "smallness, daitiness, politeness, dexterity" のイメージを phonaesthesia として重ね合わせているのは,例えば次のような語群に支えられるがゆえである.

cleat, feat, fleet "nimble", greet, meet "fitting", neat, pleat, sweet, teat, treat

同様に,/e:/ (後の /eɪ/ )の音と "size, expanse, tangibility, grossness" のイメージを phonaesthesia として重ね合わせているのは,例えば次のような語群に支えられるがゆえである.

bait, bate "strife", crate, eight, fate, freight, gate, grate, hate, pate, plate, prate, rate, sate, skate, slate, state, straight, weight

もちろん,上記の対になった二種類の phonaesthesia に例外の少なくないことは Samuels も認めている.しかし,後者の phonaesthesia により great の発音に一つの説明が与えられることは魅力的である./i:/ の「小さくて繊細な」イメージに対して /e:/ の「大きくて粗野な」イメージは,great のみならず break や steak をも説明しうるのではないか.

Samuels の説は確かに珍説かもしれないが,そのお弟子さんである Smith (12) は熱烈に支持している.そして,その Smith 先生に教えを受けた筆者も・・・やはり支持したい.

・Samuels, M. L. Linguistic Evolution with Special Reference to English. London: CUP, 1972.

・Smith, Jeremy J. "Phonaesthesia, Ablaut and the History of the English Demonstratives." Medieval English and its Heritage. Ed. Nikolaus Ritt, Herbert Schendl, Christiane Dalton-Puffer, and Dieter Kastovsky. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2006. 1--17.

2009-11-19 Thu

■ #206. Yea, Reagan and Yeats break a great steak. [gvs][lexical_diffusion]

昨日の記事[2009-11-18-1]で大母音推移 ( Great Vowel Shift ) の概要を説明した際に,eat は /ɛ:t/ -> /e:t/ -> /i:t/ と二段階上昇したと述べた.一般に,GVS の前の時代に <ea> という綴りで示されていた音は /ɛ:/ であり,GVS の過程では一段ずつ時間をかけて上昇していったとされている.結果として,現代英語の <ea> は原則として /i:/ に対応することとなった.

beat, clean, deal, eat, feat, heal, jeans, leave, mean, neat, pea, seam, teach, veal, weak, yeast, zeal

ところが,多数ある <ea> をもつ語群のなかには,GVS の過程で一段階しか上昇しなかった少数の変わり者が存在する./ɛ:/ -> /e:/ で止まり,のちに /eɪ/ となったものである.

break, great, steak, yea; Reagan, Yeats

英語史の大きな謎である GVS においては,このような例外が契機となり,次々と疑問が生じてくる.そもそも,なぜ前舌母音の /ɛ:t/ だけが二段階上昇したのだろうか? そして,なぜ一段階しか上昇しない語群があるのだろうか?

疑問は単純には解けないが,一つ前提として理解しておくべきことがある.GVS などの音声変化を含め,多くの言語変化は,語彙の全体にわたって一気に進行するものではなく,語彙を縫うようにして徐々に進行する傾向があることである.言語変化は徐々に進行するという説は語彙拡散 ( Lexical Diffusion ) と呼ばれ,近年,研究が盛んになってきている.この語彙拡散によれば,言語変化の過程のある時点を考えるとき,すでに言語変化を経た語群と,まだ経ていない語群とが混在していることは当然のごとく予想される.短期間のうちに台風のように過ぎ去る言語変化ならともかく,優に300年もかかった GVS などの息の長い言語変化においては,変化を経ていない語群の一部が,変化の規定のレールから逸脱して「妙な行動を起こす」可能性が高まる.かかる時間が長ければ長いほど,言語変化が芸術的な美しさをもって完了する可能性は低い.

また,GVS が起こっていた1400?1700年という時期は,地方からロンドンへの人口流入が著しく,標準英語揺籃の首都は方言のるつぼだった.方言ごとに GVS の進行度合いはまちまちであり,そうした方言を引き下げて人々はロンドンに集結し,言語的にも激しく混交したのであるから,「ある時点におけるロンドンの標準英語の GVS の進行度合い」を正しく判定することがいかに困難であるか,想像できるだろう.

上記のような理由で,GVS に break や great のような例外的な語類が散見されるとしても不思議はない.いまもって決定的なことはよくわからないが,一つ示唆的なのは Reagan /reɪgən/ や Yeats /jeɪts/ など,人名にこの例外が見出されることである.Beatty という名前にも,/bi:ti/ のほか /beɪti/ という発音がありうる.二段上昇した /i:/ よりも一段しか上昇しなかった /e:/ のほうが "polite" な発音だったという知見もあり ( Gelderen 163 ),少数の人名に例外が見られるという事実と考え合わせて意味深長ではある.

ちなみに,great については18世紀には /gri:t/ と二段上昇した発音のほうが一般的だったというから,歴史は余計に複雑である.やはり GVS は英語史の大きな謎である.

・Gelderen, Elly van. A History of the English Language. Amsterdam, John Benjamins, 2006. 163.

2009-11-18 Wed

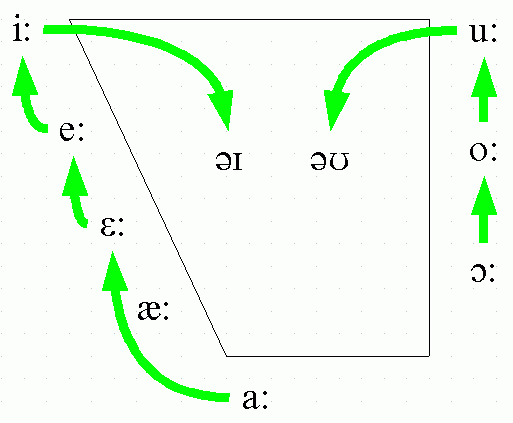

■ #205. 大母音推移 [gvs][vowel][language_change]

英語史のなかで最も著名なトピックと思われる大母音推移 ( Great Vowel Shift ) について.GVS はこれまで何十年にもわたって注目され,研究され続けているテーマだが,いまだにその過程や原因について不明な点が多く,英語史最大の謎といってよいかもしれない.大きなトピックなので,今日はひとまず標準的な説明を.

GVS とは,英語の強勢のある長母音に対して体系的に生じたとされる音声変化である.5W1H で要点をまとめると以下のようになる.

| What | 大母音推移 |

| When | およそ1400年?1700年 |

| Where | 当時英語の話されていたブリテン島内全域で,異なるタイミング,スピード,一貫性で生じた |

| Who | 各方言話者 |

| How | 強勢のある長母音が一段あるいは二段,上昇した |

| Why | push chain? drag chain? 社会言語学的な動機付け? |

GVS の過程を母音四辺形[2009-05-17-1]で理解すると,「体系的に生じた」ことがよくわかる.

次に,単語のなかで GVS をみてみよう.

| 語 | GVS 前の発音 | GVS 後の発音 | PDE の発音 |

|---|---|---|---|

| find | /fi:nd/ | /fəɪnd/ | /faɪnd/ |

| keep | /ke:p/ | /ki:p/ | /ki:p/ |

| eat | /ɛ:t/ | /e:t/ -> /i:t/ | /i:t/ |

| name | /na:m/ | /nɛ:m/ | /neɪm/ |

| goal | /gɔ:l/ | /go:l/ | /goʊl/ |

| food | /fo:d/ | /fu:d/ | /fu:d/ |

| house | /hu:s/ | /həʊs/ | /haʊs/ |

GVS 後,現在に至るまでの期間にも別の音声変化が起きているため,現代英語の発音の知識だけを頼りにすると GVS の前後の過程がぼやけてくるので,あくまで GVS 直前と直後とで比較されたい.

注目すべきは,eat のケースである.ここでは,一段ではなく二段の上昇が生じている.もちろん,一段ずつ時間をかけて上がっていったものである.

2009-11-12 Thu

■ #199. <U> はなぜ /ju:/ と発音されるか [phonetics][gvs][french][alphabet][sobokunagimon]

アルファベットの第21文字 <U> は /yu:/ と発音され,しばしば電子メールなどで二人称代名詞 you の省略として用いられる.だが,多くの大陸ヨーロッパ諸語を参照すればわかるとおり,本来の発音は /u:/ である.古英語でも /u:/ と発音された.それが,現代英語で /yu:/ と発音されるようになったのはなぜだろうか.

説明を始める前に,前提として押さえておきたいことが一つある.綴字と発音はそれぞれ別個の存在であり,独立して発展し得るということである.両者のあいだには確かに緩い結びつきはあるが,絶対的なものではない.綴字も発音も,時にタッグを組む相手を変えることがある.この前提を踏まえた上で,< > で表記される綴字と / / で表記される発音を区別して考えてゆく.

古英語では語の中で <u> という綴字は /u:/ という長母音を表した(本記事では話しを単純化するために短母音については触れないこととする).例えば,hus "house" や mus "mouse" と綴って /hu:s/ や /mu:s/ と発音された.ここで,対応する現代英単語をみてみると,発音は /u:/ → /aʊ/ と変化しており,綴字は <u> → <ou> と変化していることに気づく.

まずは,発音の変化をみてみよう.これは初期近代英語期を中心に起こった大母音推移 ( Great Vowel Shift ) に起因する./u:/ の発音はこの体系的な母音変化により,最終的に軒並み /aʊ/ へと二重母音化した.古英語の /hu:/ は現代の /haʊ/ "how" へ,/ku:/ は /kaʊ/ "cow" へ,/u:t/ は /aʊt/ "out" へと,それぞれ変化した.

次に,綴字の変化をみてみよう.こちらの変化は中英語期にもたらされた.古英語で /u:/ の発音は,<u> の綴字と結びつけられていたが,中英語期にフランス語の綴字習慣に影響を受けて,/u:/ の発音は <ou> の綴りと結びつけられるようになった.いわばフランスのファッションに飛びついて,/u:/ がタッグを組む相手を <u> から <ou> へと変えたのである.<u> という綴字にしてみれば,/u:/ に捨てられたわけで,いまや新しい伴侶を探す必要に迫られた.だが,この問題は,再度フランス語の綴字習慣のおかげですぐに解決された.フランス語では <u> は /y:/ の発音に対応しており,英語はこの発音を含む大量のフランス語をそのまま借用したので,フランス語の綴字習慣をそのまま受け継げばよかったのである.フランス語の /y:/ の発音は,英語に入ってから /ju:/ へと変化して現代に伝わり,huge, mute, future, cure などのフランス借用語にて確認できる.このようにして,中英語期に「<ou> = /u:/」「<u> = /y:/」という二つの新しいマッチングがフランス語の影響のもとに確立したのである.

さて,本題のアルファベットの文字としての <U> の話しに戻ろう.古英語では <u> は /u:/ とタッグを組んでいたが,上述のとおり,中英語期に /u:/ はタッグを組む相手を <ou> に変えてしまい,取り残された <u> は新しく /y:/ に対応することになった.しかし,あくまでこれは単語の中での <u> の話しであり,ひとかどのアルファベットの文字たる <U> が,フランス語の流行という理由だけで,発音すらも従来の /u:/ から /y:/ へと変えたわけではない.アルファベットの文字としての <U> の発音は,あくまで従来の /u:/ が続いていたはずである.そもそも音としての /u:/ が /aʊ/ へと変化したのは先にも述べたように初期近代英語になってからの話しで,一般に中英語では古英語の /u:/ は変わらずに残っている.

とはいえ,中英語期にフランス語の影響によってもたらされた「<ou> = /u:/」「<u> = /y:/」という新しいマッチングが根付いてくると,<U> と書いて /u:/ と読み続けることに違和感がつきまとうようになる.マッチングの変更を余儀なくされる場合,綴字は固定で発音が変化するパターンと,発音が固定で綴字が変化するパターンがあり得るが,問題になっているのは他ならぬアルファベットの文字(綴字)である.綴字を変えるという選択肢はあり得ない.よって,発音の方を変えるということになるが,その候補は,やはりフランス語から渡来した /y:/ の伝統を引く /ju:/ だった.こうして,「<U> = /ju:/」のマッチングが16世紀以降に定着し,現代に至った.

フランス語の影響がなければ,今頃 <U> は /aʊ/ と発音されていたことだろう.アルファベットの一文字にも,フランス語が英語史に落とした深い影をうかがうことができる.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow