2012-01-21 Sat

■ #999. 言語変化の波状説 [wave_theory][indo-european][family_tree][geography][lexical_diffusion][contact][history_of_linguistics][isogloss]

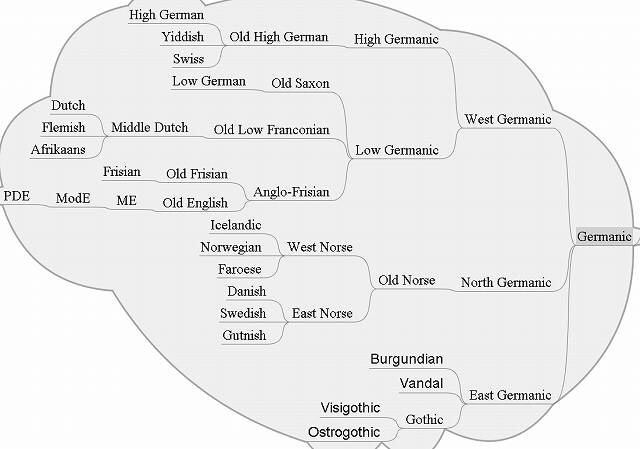

[2010-02-03-1]の記事「#282. Sir William Jones,三点の鋭い指摘」で述べたように,Sir William Jones (1746--1794) の画期的な洞察により,18世紀の終わりから印欧語比較言語学が始まった.その後,比較言語学の基盤は,August Schleicher (1821--68) らにより,19世紀の半ばには確立していたといってよいだろう.Schleicher といえば,再建形にアステリスクをつける習慣を始めた学者でもある.印欧語比較言語学の華々しい成果は,あの一枚の系統図 ([2009-06-17-1], [2010-07-26-1]) に凝縮されている.

一方で,同じ頃,比較言語学の前提とする言語変化観,いわゆる the family tree model に対して異論が出始めていた.系統図は時間軸に沿って万世一系に描かれているが,現実には,諸言語は互いに接触しあい,混交しながら発展している.言語どうしの関係を考えるには,時間軸で示される縦の次元だけでなく,地理空間での接触を表わす横の次元も合わせて念頭におく必要があるのではないか.そこで,Schleicher の後継者の一人 Johannes Schmidt (1843--1901) は,the family tree model へのアンチテーゼとして the wave theory (Wellentheorie) を提示した.言語項目が地理的に波及してゆくという空間の次元に焦点を当てた,新しい言語変化観である.Campbell and Mixco (221) の説明を引用しよう.

According to the wave model, linguistic changes spread outward concentrically as waves on a pond do when a stone is thrown into it, becoming progressively weaker with the distance from their central point. Since later changes may not cover the same area there may be no sharp boundaries between neighboring dialects or languages; rather, the greater the distance between them, the fewer linguistic traits dialects or languages may share.

革新的な言語項目は,池に投げ込まれた石のように,落ちた点を中心として同心円状に近隣の方言や言語へ広がってゆく.考えてみれば,この説は当たり前のように思える.噂の広がり,流行の伝播,新発明の土器の分布拡大,ありとあらゆる人文現象は the wave theory の唱える方法で広がってゆくように見えるからだ.しかし,当時の比較言語学は時間軸にとらわれすぎており,なかなか空間軸の発想にたどり着かなかった.こうして,言語変化論は空間の次元という新たな生命を吹き込まれ,言語地理学 (linguistic geography) の発展へとつながっていった.

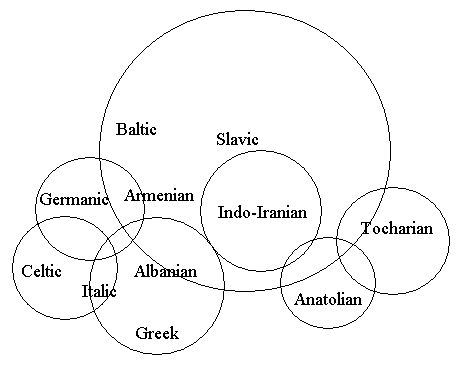

では,the family tree model に基づいた印欧語族の系統図は,the wave theory ではどのような図として描かれるのか.以下が,少々の改変を含みながらも Schmidt に基づく印欧諸語の関係図である(松浪,p. 43 の図を参考に作成).

各言語の覆う空間状の領域には重なりがあり,この点からが Italic だとか,あの点からが Germanic だとか,明確に線を引くことができないということが,よく示されている.上の引用の第2文で述べられているように,異なる時点で始まった2つの言語革新(例えば新語) A と B は,たとえ同じ地点を出発点としていても,同じだけの半径の波紋を描くとはかぎらない.その半径の差により,AとBの両方を受け入れた方言,Aだけを受け入れた方言,いずれも受け入れなかった方言などの違いが生じる.実際には,水面の波紋のようにきれいに円を描くわけではないので,各言語革新の及んだ領域の限界を表わす等語線 (isogloss) は複雑に入り組んだものとなる.AとBのみならず幾多の言語革新がこのようにして広がってゆくために,空間的に離れれば離れるほど,より異なった方言や言語が生まれざるをえないのだ,と Schmidt は考えた.また,同じ仮説から,言語地理学の座右の銘ともいえる "Every word has its own history." という謂いも生まれた.

・ Schleicher, August. Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Weimar: Böhlau, 1861--62.

・ Schmidt, Johannes. Die Verwandtschaftsverhältnisse der indogermanischen Sprachen. Weimar: Böhlau, 1872.

・ Campbell, Lyle and Mauricio J. Mixco, eds. A Glossary of Historical Linguistics. Salt Lake City: U of utah P, 2007.

・ 松浪 有,池上 嘉彦,今井 邦彦 編 『大修館英語学辞典』 大修館,1983年.

2011-09-08 Thu

■ #864. 再建された言語の名前の問題 [reconstruction][comparative_linguistics][indo-european][family_tree]

過去2日の記事[2011-09-06-1], [2011-09-07-1]で「再建形は実在したか否か」の議論を見てきた.再建は微視的には語形復元の手法だが,比較言語学の目指すより大きな目的は,祖語を復元することである.再建された語形を実在のものとみなしてよいかどうかという議論は,当然,再建された言語(祖語)を実在したものとみなしてよいかどうかという議論にも直結する.(Proto-)Indo-European や (Proto-)Germanic などと仮に名付けられている言語は,果たして実在したと考えてよいのかどうか.何気なく示される印欧語族の系統図 ([2009-06-17-1], [2010-07-26-1]) で目にする多くの言語名の背後に,対応する言語が本当にあったのだろうかという問いは,多くの人にとって盲点かもしれない.

formulist と realist の論争の趣旨はここで詳しく繰り返さないが,formulist によれば,例えば Proto-Germanic という呼称は,英語やドイツ語やオランダ語などの言語の対応関係を束ねるラベルとして解釈される.ここでは歴史性は考慮されておらず,諸言語の総称という役割が強調される.一方,realist によれば,Proto-Germanic とは英語やドイツ語やオランダ語を派生させた実在の言語であり,歴史的に位置づけられる言語である.

formulist と realist の論争は科学哲学上の議論ではあるが,言語名の混乱という日常的な問題にも関与しているので無視できない.例えば,授業でケルト文化やその言語について触れた後で,ケルト語という言語は話されていないと言うと,学生から驚きの声が上がる.いや,ケルト語という言語名は確かに聞いたことはあるが,という反応だ.

formulist によれば,ケルト語とはアイルランド語やウェールズ語を総括するラベルにすぎず,実在の言語ではない.したがって,ケルト語という言語はもとより存在しない.一方,realist によれば,ケルト語とはアイルランド語やウェールズ語を派生させた実在の言語である.しかし,死語となっているので,ケルト語という言語は現在話されていない,ということはできる.ただし,いずれの解釈でも再建されたケルト語に結びつけられる諸言語のそれぞれ(アイルランド語やウェールズ語など)をケルト語と称するショートカットは常用されており,学生の聞いたことのあるというケルト語は,その意味では現在話されているといえるのである.

この呼称のややこしさを解消するには,再建された言語を「原始ケルト語」あるいは「ケルト祖語」 (Proto-Celtic) ,文証される個々の言語を「ケルト系言語(の一つ)」 (a Celtic language) と呼び分ければよいのだが,日常的には両方とも「ケルト語」 (Celtic) と称されており,混乱が生じている.

立場によって,ケルト語は (1) かつても今も存在したためしがない,(2) かつては存在したが今は存在していない,(3) かつても今も存在している,のである.ひどく混乱した場合には,(formulist の考え方に従って)かつて存在しなかったが,(ショートカット用法によって)今は存在するという言い方すらあり得るかもしれない.

2011-07-13 Wed

■ #807. 言語系統図と生物系統図の類似点と相違点 [family_tree][indo-european]

言語変化の例をいろいろと見ていると,「言語は生き物である」という謂いが当を得た表現であるように思われてくる.おそらく言語と生物の比喩の歴史はかなり古いと思われるが,とりわけ19世紀には Darwinism の影響で言語と生物の類似性が前提とされた.現在でも,19世紀よりも洗練された方法でではあるが,言語変化に進化論を適用しようとする立場がある.例えば,Samuels の Linguistic Evolution などはその代表である.

私たちが自然と受け入れている印欧語系統図 ([2009-06-17-1]) も,言語と生物の比喩の最たるものだろう.言語の系統図が,生物の系統図(あるいはより身近には家系図)の発想に基づいていることは言うまでもない.しかし,比喩はどこまでも比喩であり,限界があるはずである.言語は生物と多くの点で類似しており,それゆえに系統図なども描けるが,一方で言語と生物の相違点も多くある.では,両者の比喩が有効なのはどの範囲においてであり,その限界はどこにあるのか.あまり取り上げられることのないこの問題について考えてみることで,言語の特徴が浮き彫りになるかもしれない.

先日の授業にて「言語系統図と生物系統図の類似点と相違点」のブレストを行なった.以下は,授業中に提出された意見と授業後に思いついた追加項目を箇条書きにしたものである.

・ 生物における系統は DNA という物的証拠に支えられているが,言語においては DNA の対応物が何であるか不明

・ 生物では近い種の間でしか交配できないが,言語ではどんなに互いに異なっていても交配が可能(例えば,各種のピジン語)

・ 生物では2者間でしか交配できないが,言語では理論的には3者以上の間での交配が可能

・ 生物では異なる世代どうしの交配はありえないが,言語では現代語と古語の混合は理論的に可能

・ そもそも言語における交配とは何を意味するのかが自明ではない

・ 言語には生物の雌雄に相当するものがなく「無性生殖」である

・ 生物では通常世代順に死んでゆくが,言語では親のほうが長生きする可能性がある

・ 「長生き」という表現自体が比喩であり,そもそも言語には平均寿命なる概念がない

・ 同様に「親子」という表現自体が比喩であり,言語には世代交代という概念がない

・ 生物では個体の生存中に種としての特徴が変化することはないが,言語では異なる種への移行とみなしうる著しい特徴の変化もあり得る

・ 生物では個体がそれぞれ生きる主体だが,言語では個別言語はそれ自身が主体なのではなく,話者によって生かされているにすぎない

・ (現代の技術では)失われた生物種の復元は不可能だが,失われた言語については,その言語的知識が詳細に記録されてさえいれば人為的に復活させることは不可能ではない

・ 生物の遺伝においては優勢と劣勢という概念があるが,言語には明確な対応物がないように思える

・ 同様に,生物における突然変異に相当するものが言語では何であるか不明

ブレストをしてみてわかったが,言語(学)のみならず生物(学)のことをよく知っていないと正確な意見が出せないようだ.それでも,上記の各点は,印欧語系統図を眺める上での重要な注意点を示しているように思われる.印欧語系統図はあたかも万世一系であるかのようなきれいな系統を示すが,実際には同世代間,異世代間の言語どうしの交配(影響)が様々にあったはずである([2010-05-01-1]の記事「言語における系統と影響」を参照).また,新しい言語の誕生がノードで明確に表現されているが,実際にはどの点で「世代交代」が生じているのかは判然としない(ラテン語はいつからフランス語になったのか,英語はいつから英語になったのか,などの問題.関連して,[2011-05-03-1]の記事「英語の『起源』は複数ある」も参照.).

印欧語系統図は,直感的には受け入れやすい言語と生物の比喩に立脚しているが,実際には多くの盲点があることに注意したい.

・ Samuels, M. L. Linguistic Evolution with Special Reference to English. London: CUP, 1972.

2011-06-14 Tue

■ #778. P-Celtic と Q-Celtic [celtic][indo-european][family_tree][phonetics][assimilation]

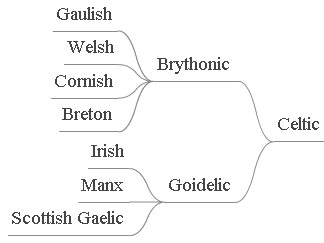

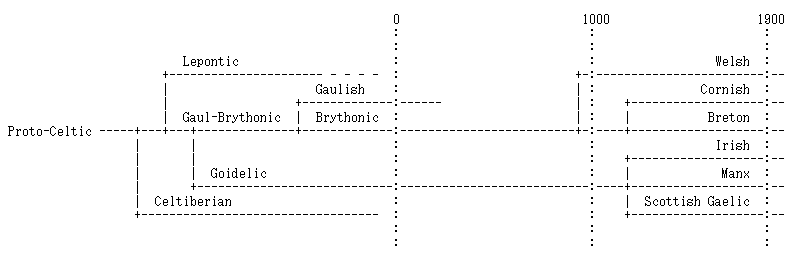

[2011-06-10-1]の記事「ケルト語の分布」でケルト諸語の歴史分布地図と系統図を示した.その系統図では詳細な区分が採用されていたが,[2009-06-17-1]の印欧語系統図に示されている伝統的な区分によれば,イギリス諸島を中心とするケルト諸語は大きく Brythonic と Goidelic 語群とに分かれる(下図参照).

Brythonic 語群と Goidelic 語群は,それぞれ別名で P-Celtic と Q-Celtic とも呼ばれる.この区分は,印欧祖語の *kw が,前者では /p/ へ発展し,後者ではそのまま受け継がれた(ただし後に非円唇化して /k/ へ発展した)事実に基づく./kw/ の /p/ への変化は一見すると飛躍に思えるが,調音音声学的には /w/ の円唇性が逆行同化で閉鎖音 /k/ に作用し,両唇閉鎖音 /p/ へ帰着したと説明される.

無声音と有声音との違いはあるが,これと同種の音声変化は印欧語族の他の語派でも生じている.例えば,印欧祖語で「牛」を表わす *gwōus の語頭子音はゲルマン語派へは /k/ として伝わり,英語 cow, ドイツ語 Kuh などに残っているが,他の語派では両唇音 /b/ へと変化し,その効果はラテン語 bōs, ギリシア語 boûs などに確認される.フランス語やラテン語から英語へ借用された beef や bovine は,究極的に cow と同根である.(『英語語源辞典』(pp. 1666--67) の「真の語源と見せかけの語源」を参照.)

P-Celtic を代表する Welsh と Q-Celtic を代表する Irish の同根語 ( cognate ) で語形を比較してみよう.以下の表は,Price (17) に基づいて Fennell (30) がまとめた比較を再現したものである.

| Welsh (Brythonic = P-Celtic) | Irish (Goidelic = Q-Celtic) | meaning |

|---|---|---|

| pwy | cé | "who" |

| pedwar | ceathair | "four" |

| pen | ceann | "head" |

| pair | ċoire | "cauldron" |

| pryd | cruth | "appearance" |

ケルト諸語の現存する最も古い文献は,Welsh や Breton の gloss で,紀元800年頃から現われる.12世紀以降は,特に Welsh 文学の資料が豊富に伝わっている.

・ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

・ Price, Glanville. The Languages of Britain. London: Arnold, 1984.

・ 寺澤 芳雄 (編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

2011-06-10 Fri

■ #774. ケルト語の分布 [celtic][indo-european][family_tree][map]

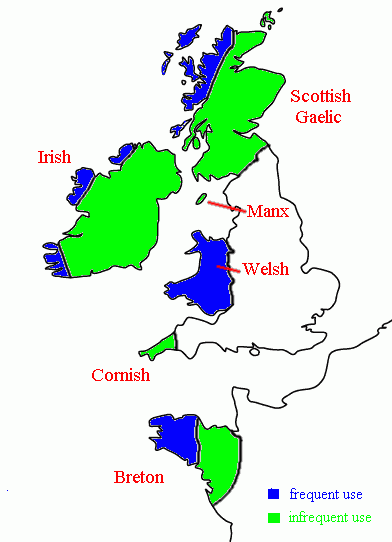

[2011-04-12-1]の記事「Britannica Online で参照できる言語地図」で紹介した印欧語族の諸語派の分布地図では,ケルト語派のものが欠けていた.探しても見あたらなかったので,原 (19) を参考に,おおまかなケルト語の歴史分布地図を作成してみた.

*

*

ケルト語の歴史分布地図と呼んだのは,Man 島の Manx と Cornwall 地方の Cornish は事実上すでに死語となっているからである.紀元前1千年紀にヨーロッパ大陸の各地に分布していたとされるケルト諸語は,現代ではヨーロッパの北西の辺境である the British Isles と Brittany (see [2011-05-01-1]) で細々と存続している.

原 (148) を参照し,ケルト語派の系統図も作成してみた.この系統図は,[2009-06-17-1]で掲げた印欧語系統図の一部をなすケルト語派の図(従来の分類法)とは若干異なる.これは,近年の研究の進展を反映した結果である.

イギリス諸島のケルト諸語使用については,Ethnologue より Languages of Ireland の地図も参照.

・ 原 聖 『ケルトの水脈』 講談社,2007年.

2011-02-14 Mon

■ #658. William Jones 以前の語族観 [indo-european][family_tree][comparative_linguistics][history_of_linguistics][hebrew][jones]

[2010-02-03-1]の記事で,Sir William Jones (1746--1794) によって印欧語比較言語学の端緒が開かれたことを見た.現在では前提とされている言語間の系統的関係,究極の祖語 ( proto-language ) ,語族 ( language family ) などという概念は,Jones 以前にはあくまでおぼろげなものでしかなかった.ただし,諸言語の親言語 ( parent language ) ほどの概念であれば,限られた範囲で論じられることは中世よりあった.以下,Perret (14--15) を参照して語族観に関する前史を箇条書きで概観する.

・ 10世紀,ユダヤやアラブの文法家がヘブライ語とアラビア語の類似を指摘し,後にセミ語族と認められるものの存在を予想した.

・ 13世紀,Roger Bacon (1220?--92) が古代ギリシア語と現代ギリシア語諸方言の系統関係を,Giraud de Cambrie がケルト諸語の系統関係を,指摘した.

・ 14世紀の最初,ダンテ (1265--1321) がロマンス諸語のラテン語起源に気付いた.

・ 16,17世紀に,印刷業者 H. Estienne や 辞書編纂者 Ménage などがそれぞれフランス語のラテン語起源を確証した.

・ 16世紀終わりから,探検家たちがインドの諸言語,ギリシア語,ラテン語,さらにペルシア語,ゲルマン諸語との関係について言及し始めた.

しかし,本格的な語族の探求の素地は,世界規模での探検や植民地貿易が開始された18世紀になってようやく築かれたといってよい.このような歴史の流れを受けて,18世紀の後半,サンスクリット語を研究した Jones による歴史的な講演が行なわれたのである.

・ Perret, Michèle. Introduction à l'histoire de la langue française. 3rd ed. Paris: Colin, 2008.

2010-09-05 Sun

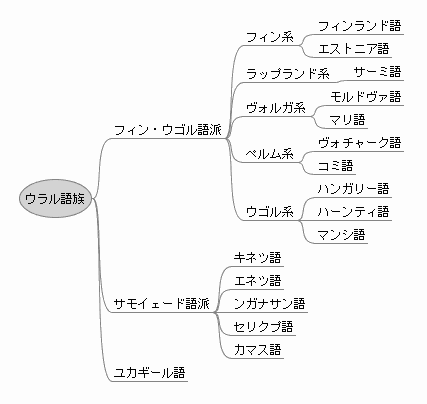

■ #496. ウラル語族 [uralic][indo-european][family_tree][i-mutation][language_family]

8月末はハンガリーでハンガリー語 ( Hungarian ) に触れてきたので,ハンガリー語とそれが属するウラル語族 ( Uralic ) について関心をもった.簡単に整理してみたい.

ハンガリー語は,印欧語族 ( Indo-European ) に属する英語とは無関係と考えられるが,ユーラシア大語族の仮説によれば両語族は遥か遠い類縁関係にある.同仮説によるとユーラシア大語族は印欧語族,ウラル語族,アルタイ語族 ( Altaic ) からなる.日本語をアルタイ語族に含める論者もいるので,その場合には日本語,英語,ハンガリー語はいずれもかすかに繋がっているという理屈になる.これらの仮説はおいておくとして,ハンガリー語の属するウラル語族の簡易系統図を見てみよう(バーナード・コムリー他,p. 46 の図をもとに作成).

Britannica よりウラル語族の分布図も参照.また,ウラル語族の各言語の詳細については,Ethnologue report for Uralic を参照.

ウラル語族の名前はウラル山脈 ( the Urals ) に由来し,実際,同語族の分布は山脈を中心に東西に広がっている.ハンガリー語は9世紀にウラル地方から西に移住してきたマジャール人の言語で,現在は他の同族諸言語から大きく離れて分布している.フィンランドの公用語のフィンランド語,スカンジナビア北部やロシアのコーラ半島の遊牧民ラップ人に話されるサーミ語,エストニアの公用語のエストニア語は互いに近い関係にあるフィン系の言語だが,ハンガリー語の属するウゴル系とは約3000年前に分離したと考えられている.そのため現在では,ハンガリー語と例えばフィンランド語の関係は遠いが,比較言語学的な音声の対応は明らかである.

この語族の言語的な特徴は複雑な格体系と母音調和 ( vowel harmony ) にある.フィンランド語で15格,ハンガリー語で17格と目が回りそうだが,格語尾は非常に規則的で予測可能だという.母音調和は1つの単語内で同系列の母音のみが共存できる母音配列上の規則で,体系的な同化 ( assimilation ) と考えられる.

英語には体系的な母音調和はないが,英語を含むゲルマン語にかつて生じた i-mutation は一種の母音調和と考えられなくもない.i-mutation については,「foot の複数はなぜ feet か」の記事を参照.

比較のために印欧語族の系統図は[2010-07-26-1], [2009-06-17-1]を参照.

・ バーナード・コムリー,スティーヴン・マシューズ,マリア・ポリンスキー 編,片田 房 訳 『新訂世界言語文化図鑑』 東洋書林,2005年.46--47頁.

2010-07-26 Mon

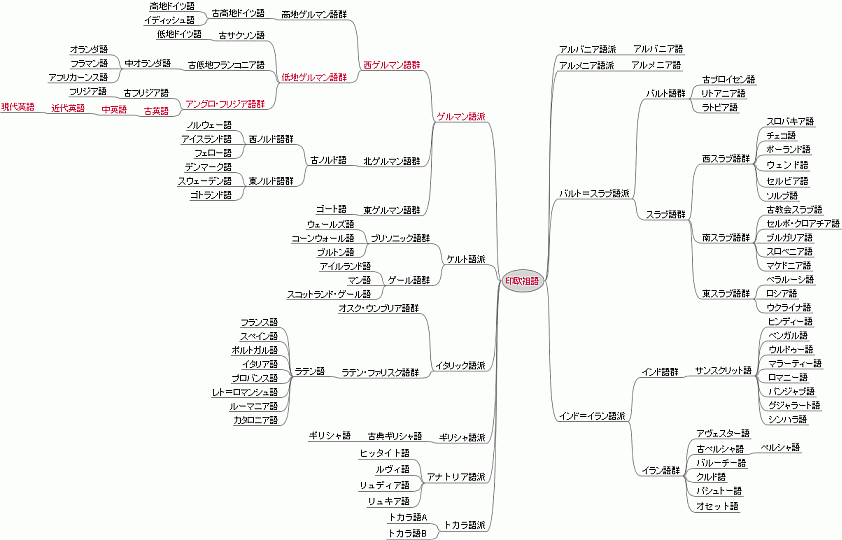

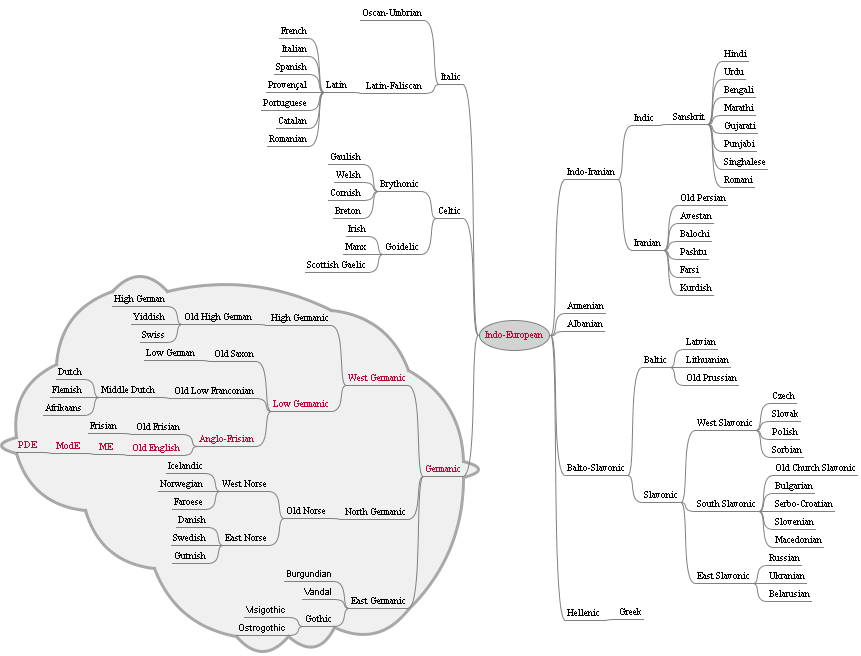

■ #455. インドヨーロッパ語族の系統図(日本語版) [indo-european][family_tree][flash]

[2009-06-17-1]でインドヨーロッパ語族の系統図を掲載したが,言語名を日本語表記とする改訂版を作成してみた.向かって左側が centum グループ,右側が satem グループ ( see [2009-08-05-1] ).合わせてノードを開閉できるFlash版も作ったので,戯れにどうぞ.

今回あらためて印欧語系統図を作成して分かったことは,参考書によって言語の所属や配置が異なる,言語名の列挙の仕方に方針がない,言語名の日本語表記に揺れがあるなど,未確定だったり不明だったりする点が多いということ.言語の系統というのは難しいものだと実感した ( see [2010-05-01-1] ) .

(図をクリックすると拡大)

2010-05-02 Sun

■ #370. 英語はラテン語の婿養子 [latin][french][family_tree]

昨日の記事[2010-05-01-1]で「系統」と「影響」の峻別について説明した.「英語はラテン語から生まれた」という広く行き渡っている誤解を解くために解説したのだが,両言語の関係をより的確に表した秀逸な比喩が,学生のリアクションペーパーから飛び出した.これはいい,今後の説明で採用したい.

英語とドイツ語の違いがあまりに遠く,かつ,ラテン語とはもっともっと遠いことがよく分かりました.にもかかわらず,ラテン語の影響が大きいところを見ると,英語はラテン語の婿養子,といったところなのでしょうか.

婿養子とは実によくいったものである.ラテン語(母)はフランス語(娘)を生んだ.フランス語には,スペイン語,イタリア語,ポルトガル語などの姉妹がいる.そのフランス語は縁あって海峡の向こうにいる英語という男性と結ばれることになったが,ラテン家のほうが社会的地位が高かったために,英語は婿養子としてラテン家に迎え入れられた.英語は根っこにこそゲルマン家の血が流れているものの,ラテン家での長年の生活により,必然的に立ち居振る舞いが妻や養母に似てきたのだった.

と,こんなストーリーはどうでしょうか.

2010-05-01 Sat

■ #369. 言語における系統と影響 [indo-european][family_tree][contact]

この時期,英語史の講義では英語が印欧語族の一員であることについて話をする.リアクションペーパー等で寄せられる所見で非常に多いのが「英語はラテン語から生まれたと思っていた」というものである.英文科のなかでも相当数の学生が,神話とも幻想とも伝説ともいえるこの誤った知識をもって英語を何年も勉強してきたことになる.

似たような誤解としては「英語はドイツ語から生まれた」「英語はラテン系である」「英語はケルト系」などがある.また,首をかしげてしまうような誤解としては「現代英語は古英語の影響を受けている」というものもある.

こうした誤解を解くには,印欧語族の系統図を一瞥すればよい ( see [2009-06-17-1] ).英語がラテン語から生まれたのではないことは一目瞭然だし,英語がドイツ語やケルト諸語などといかなる関係にあるかも即座に明らかになる.これまでに聞いたことのある言語,あるいは名前すら知らなかった言語が,英語とどのような系統関係にあるかが明快に図示されており,初めての人は是非じっくり眺めてみることを勧める.

上記の誤解の多くは「系統」と「影響」とを混同していることによる. 「系統」とは比喩的にいえば血統の関係であり,親子,兄弟,親戚といった用語で語られるような関係である.系統図から分かるとおり,「フランス語はラテン語から生まれた」「英語とフリジア語は兄弟(の子孫)である」「英語とオランダ語は低地ゲルマン語派として遠縁に当たる」などと表現することができる.ラテン語と英語についていえば,決して前者が後者を生んだという関係ではない.広く印欧語族という大きなくくりの中では確かに遠縁に当たるが,あまりに遠すぎて実際上は赤の他人といってよいくらいの関係である.

系統的に近ければ,見た目も似ている傾向があるのは,生物の場合と同じである.だが,血がつながっていたとしても数世代たてば外見や性格の著しく異なる個体が現れることも珍しくない.それでも,血液検査をすれば系統関係ははっきりする.このような関係が「系統」である.

一方で「影響」は,血統とは別次元の問題である.知人から受ける影響ということを想像するとよい.ある知人と親交が深まれば,自分の見た目や考え方もその知人に似てくるものである.ここで知人とは同時代に生きている人物だけでなく,かつて生きていた偉大な人物であってもよい.後者の場合,その人物の残した本などにより影響を受けるということになる.

ラテン語と英語の関係はまさしくこのような「影響」の関係である.英語にとってラテン語は系統的には限りなく赤の他人に近い.しかし,ラテン語の圧倒的な文化は英語にとって良きお手本になった.英語は歴史的に,ラテン語文書やそれを読み書きできる知識人を通じて大量のラテン単語を借用してきたのである.したがって,特に語彙の一面においては,英語はラテン語さながらといってよい.この類似が親子関係や親戚関係(系統)によるものではなく,いわば師弟関係(影響)によるものであることは,しっかりと区別して理解しておく必要がある.

遠くの親戚よりも近くの知人のほうに似るのは,人だけでなく言語も同じことなのかもしれない.先日,授業のリアクションペーパーで,ある学生曰く,

系統と影響は違うということは分かりました.生活してて,親せきからより,身近な友達からの方が影響受けます.

2010-02-03 Wed

■ #282. Sir William Jones,三点の鋭い指摘 [indo-european][family_tree][comparative_linguistics][popular_passage][sanskrit][history_of_linguistics][jones]

1786年,Sir William Jones (1746--1794) が,自ら設立した the Asiatic Society の設立3周年記念で "On the Hindu's" と題する講演を行った.これが比較言語学の嚆矢となった.Jones の以下の一節は,あまりにも有名である.

The Sanskrit language, whatever be its antiquity, is of a wonderful structure; more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either, yet bearing to both of them a stronger affinity, both in the roots of verbs and the forms of grammar, than could possibly have been produced by accident; so strong indeed, that no philologer could examine them all three, without believing them to have sprung from some common source, which, perhaps, no longer exists. (emphasis added)

Jones の洞察の鋭さは,赤字にした三点に見いだすことができる.

(1) Greek,Latin,その他のヨーロッパ語が互いに言語的に関係しているという発想は当時でも珍しくなかった.ヨーロッパの複数の言語を習得している者であれば,その感覚はおぼろげであれ持ち合わせていただろう.だが,Latin, Greek, Hebrew, Arabic, Persian など東洋の言語を含めた多くの言語(生涯28言語を学習したという!)を修めた Jones は,ヨーロッパ語を飛び越えて Sanskrit までもが Latin, Greek などと言語的に関係しているということを見抜くことができた.現代でも,英語(母語人口で世界第二位)とヒンディー語(第三位)が言語的に関係していることを初めて聞かされれば度肝を抜かれるだろうが,Jones の指摘はそれに近い衝撃を後世に与えた.言語ネットワークの広がりがアジア方面にまで伸長したのである.

(2) Jones 以前にヨーロッパ語どうしの言語的類縁に気づいていた人は,主に語彙の類縁のことを話題にしていた.ところが,Jones は文法(特に形態論)どうしも似ているのだと主張した.言語ネットワークに深みという新たな次元が付け加えられたのである.

(3) Jones 以前には,関連する諸言語の生みの親は現存するいずれかの言語だろうと想像されていた.しかし,Jones は鋭い直感をもって,親言語はすでに死んで失われているだろうと踏んだ.この発想は,言語ネットワークが時間という次元を含む立体的なものであり,消える言語もあれば派生して生まれる言語もあるということを前提としていなければ生じ得ない.

Jones 自身はこの発見がそれほどの大発見だとは思っていなかったようで,その後,みずから実証しようと試みた形跡もない.Jones の頭の中に印欧語の系統図([2009-06-17-1])のひな形のようなものがあったとは考えにくいが,彼の広い見識に基づく直感は結果として正しかったことになる.

2009-10-26 Mon

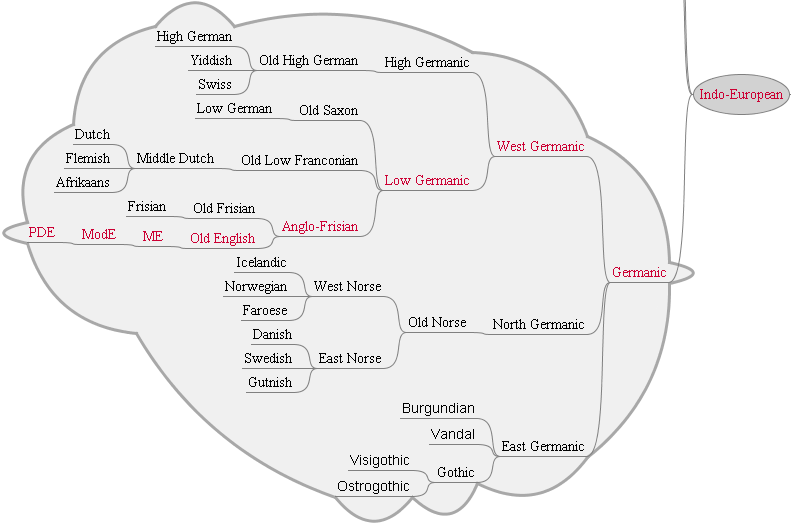

■ #182. ゲルマン語派の特徴 [germanic][indo-european][family_tree]

今日は,印欧語族のなかで,ゲルマン語派を他の語派と区別する特徴について教科書的な説明を施す.印欧語族の系統図については[2009-06-17-1]で示したが,ゲルマン語派の部分を拡大したものを下図に示そう.

ゲルマン語派の特徴として5点を挙げる.

(1) 形容詞に強変化 ( strong declension ) と弱変化 ( weak declension ) の二種類の屈折がある

強変化型の屈折は印欧祖語から継承したものだが,ゲルマン語派では新たに弱変化型の屈折を独自に発達させた.弱変化型の屈折は /n/ 音を示すのが特徴で,主に決定詞([2009-09-30-1], [2009-09-28-1])に先行される統語環境で用いられた.

・強変化: gōde menn "good men"

・弱変化: þā gōdan menn "the good men"

(2) 動詞に現在と過去の二種類の時制がある

ゲルマン語派は,印欧祖語の複雑な時制体系から現在時制と過去時制の二種類だけを継承した.現代英語における「未来」は,形態上は時制とはいえず,後に will などの助動詞を用いて作られる迂言的な疑似時制である.また,現在時制で未来のことを現すことができるため,過去時制と非過去時制の二種類が存在すると想定するほうが適切かもしれない.

(3) 動詞に強変化 ( strong conjugation ) と弱変化 ( weak conjugation ) の二種類の活用がある (see [2009-10-22-1])

強変化型の活用は印欧祖語から継承したものだが,ゲルマン語派では新たに弱変化型の活用を独自に発達させた.強変化型では,過去形・過去分詞形が母音交替 ( Ablaut or gradation ) によって形成され,過去分詞形には -en 語尾が付加されるが,弱変化型では,過去形・過去分詞形に歯音接尾辞 ( dental suffix ) である /d/ や /t/ が付加されるのが特徴である.

(4) 語幹の第1音節に強勢がおかれる

印欧祖語では語には高低アクセント ( pitch accent ) がおかれたが,ゲルマン語派では強勢アクセント ( stress accent ) がおかれるようになった.その際,印欧祖語ではアクセントの位置は語の内部で移動し得たが,ゲルマン語派ではアクセントは接辞を除いた語幹の第1音節に固定化した.この固定アクセントは活用や派生によっても揺るがされることはない.

・ゲルマン語由来の語群: lóve, lóves, lóved, lóving, lóver, lóvely, lóveliness, lóvable, lóvelessness, unlóveliness

・ロマンス語由来の語群: compáre, cómparable, comparabílity

(5) 第一次ゲルマン子音推移を経た (see [2009-08-08-1], [2009-08-09-1])

ゲルマン語派は,印欧祖語から First Germanic Consonant Shift と呼ばれる規則的な子音推移を経た.そのなかでグリムの法則 ( Grimm's Law ) が特に有名だが,この一連の子音推移は,紀元前4世紀以降に起こったと推定されている.

・宇賀治 正朋著 『英語史』 開拓社,2000年. 7--16頁.

2009-08-05 Wed

■ #100. hundred と印欧語比較言語学 [indo-european][family_tree][comparative_linguistics][reconstruction][grimms_law][verners_law]

本ブログの記事も100本目となった(お知らせ記事noticeも含めてだが).そこで,今日は hundred にまつわる話題をとりあげたい.この語(の祖先)は,英語史において,また印欧語比較言語学において,かなり有名にして重要な語である.重要性は二つある.一つは印欧語族の二大区分のキーワードとして,もう一つは グリムの法則 ( Grimm's Law ) と ヴェルネルの法則 ( Verner's Law ) の代表例としてである.今回は,印欧語族の二大区分について話をする.

印欧語族の系統図については,[2009-06-17-1]やFlashで遊べる図を見ていただきたい.印欧語族に属する言語の話者は世界総人口の4分の1を占めるとされるが,それだけに,属する言語や方言の数も多い.上で紹介した系統図では印欧祖語を8語派に分けているが,もっと大雑把には二つのグループに大別される.大別された二つの言語群は,satem グループと centum グループと呼ばれている.

目下のところ有力な説によれば,印欧祖語は南ロシアのステップ地方に起源がある.そこから東西南北,インドからアイスランドに及ぶ広大な範囲へ拡散し,各地で次々と方言化し,現在の諸言語の祖先が生まれたとされる.この広大な範囲において大雑把に東側に分布する言語群が satem グループ,西側に分布する言語群が centum グループである.語派の名前で整理すると以下のようになる.

・Satem languages: Albanian, Armenian, Balto-Slavic, Indo-Iranian

・Centum languages: Tocharian, Anatolian, Hellenic, Italic, Celtic, Germanic

我々になじみの深いヨーロッパの諸言語は,英語を含めて大部分が centum グループに属する.

さて,グループ名になっている satem と centum という語は何かというと,Indo-Iranian 語派に属するアヴェスター語 ( Avestan ) と Italic 語派に属するラテン語 ( Latin ) でそれぞれ「百」を表す語である.この語をもって,それぞれのグループを代表させるのが印欧語比較言語学の慣習である.

Avestan はゾロアスター教 ( Zoroastrianism ) の聖典の言語で,紀元前6世紀くらいにさかのぼるが,現在にまで直接につながる子孫の言語は残っていない.Avestan を含む satem グループの言語では,印欧祖語の /k/ は音声環境に応じて,/k/ と摩擦音化した /s/ などへ分化した.しかし,Latin を含む centum グループの言語では,印欧祖語の /k/ は分化せずに保たれた.印欧祖語の /k/ が摩擦音化による分化を経たか経ないかによって,印欧語族が大きく東か西へ二分されるという考え方である.

もちろん,その後の各言語での音声変化の結果,centum グループの言語であっても /k/ が /h/ へ変化した英語 ( ex. hundred ) や,/s/ へ変化したフランス語 ( ex. cent ) などの例はあるが,それはあくまで印欧語族が二分された時代よりもずっと後の出来事である.比較言語学の理論的な再建 ( reconstruction ) に従えば,satem と centum の対立は信頼できる区分法である.

・Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006. 96--104.

(後記 2010/05/30(Sun):本記事で「印欧語族に属する言語の話者は世界総人口の4分の1を占める」と述べたが,[2010-05-30-1]の記事で書いたように,Ethnologue によればほぼ 1/2 を占めるという.)

2009-06-17 Wed

■ #50. インドヨーロッパ語族の系統図をお遊びで [indo-european][family_tree][flash][mindmap]

英語史のどの概説書でも見つけられる類のインドヨーロッパ語族(印欧語族)の系統図だが,マインドマップ風にアレンジしてみた.また,絵だけでは芸がないと思ったので,今回はこちらのページに Flash で遊べるものも作ってみた.クリックしてゆくと枝葉が展開するという仕掛け.

(図をクリックすると拡大)

2009-05-08 Fri

■ #9. ゴート語(Gothic)と英語史 [germanic][gothic][bible][map][family_tree]

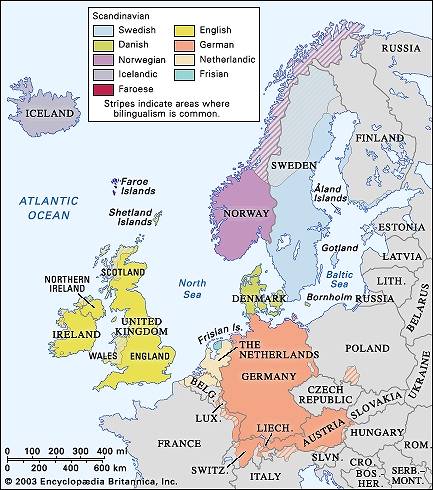

授業で英語を含むゲルマン語派の系統図を学んだ.下の地図は,ヨーロッパにおける現在のゲルマン諸語の分布である.

ゲルマン語派の3区分のなかで東ゲルマン語派はいずれも死語となっており影が薄いように思われるが,そのなかのゴート語は英語史的には次の二つの観点から非常に重要な言語である.

(1) ゲルマン諸語のなかで最も古い文献が現存する.具体的には,4世紀に Wulfila によって西ゴート族のために翻訳された聖書の写本が現在に伝わっている.古英語やその他のゲルマン諸語の文献が現れるのが700年頃からなので,ゴート語はそれに先立つこと実に4世紀ほどという早い段階のゲルマン語の姿を見せてくれる.実際に言語的にはウムラウトを示さないなど非常に古く,最もゲルマン祖語 (Proto-Germanic) に近いとされるので,古英語や古英語以前の歴史を知るのに重要なヒントを与えてくれる.

(2) ゴート語の担い手であったゴート族は,フン族などの異民族とともに,4世紀にローマ帝国を崩壊させた.ローマ帝国の弱体化により,ローマのブリテン支配も410年に終焉した.そして,このブリテン島の無政府状態につけ込む形で侵入したのが,後に英語と呼ばれる言語を話していたAngles,Saxons,Jutesといった西ゲルマンの部族だったのである.つまり,大陸ヨーロッパにおけるゴート族の活躍がなければ,ブリテン島に英語は根付かなかった(かも?)

ちなみに,「ゴシック様式」「ゴシック建築」などと用いられる形容詞としての「ゴシック」は,ゴート人が用いた様式のことを直接的に指すわけではない.ローマ帝国を滅ぼしたゴート族を「野蛮で洗練されていない」部族と評価したルネサンス期のヒューマニストたちが,中世に流行った様式を同様に「野蛮で洗練されていない」と蔑視したことに由来する.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow