2015-11-10 Tue

■ #2388. 世界の主要な英語変種の音韻的分類 [world_englishes][model_of_englishes][ame_bre][ame][bre][irish_english][australian_english][new_zealand_english][scots_english][map]

世界の主要な英語変種を分類する試みは,主として社会言語学的な視点から様々になされてきた.本ブログでも,model_of_englishes の記事で取り上げてきた通りである.言語学的な観点からの分類としては,Trudgill and Hannah による音韻に基づくものが知られている.概論的にいえば,大きく 'English' type と 'American' type に2分する方法であり,直感的で素人にも理解しやすい.この常識的に見える分類が,結論としては,専門的な見地からも支持されるということである.この 'American' type と 'English' type の2分法は,より積極的に歴史的な視点を取れば,大雑把にいってイングランド内の 'northern' type と 'southern' type の2分法に相当することに注意したい.

Trudgill and Hannah (10) は,音韻論的に注目すべき鍵として以下の10点を挙げて,英語諸変種を図式化した.

Key

1. /ɑː/ rather than /æ/ in path etc.

2. absence of non-prevocalic /r/

3. close vowels for /æ/ and /ɛ/, monophthongization of /ai/ and /ɑu/

4. front [aː] for /ɑː/ in part etc.

5. absence of contrast of /ɒ/ and /ɔː/ as in cot and caught

6. /æ/ rather than /ɑː/ in can't etc.

7. absence of contrast of /ɒ/ and /ɑː/ as in bother and father

8. consistent voicing of intervocalic /t/

9. unrounded [ɑ] in pot

10. syllabic /r/ in bird

11. absence of contrast of /ʊ/ and /uː/ as in pull and pool

10 9 8 7 6 5 6 7 8 9 11 10 11 5 1 2

| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | Northern | | | | |

| | | | | | Canada | | | | | Ireland | Scotland | | | |

| | | | | | | | | | `----------+----------' | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | `--------+---+---+---+--------------+--------------' | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | `----------, | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | USA | | | ,----------+---+------------------' |

| | | | | | | | | Republic | | |

| | | | `------------' | | | of | | ,------------------'

| | | | | | | Ireland | | |

| | | `--------------------' | | | | | England ,--------------------------------- 3

| | | | | | | | |

| | | | | | | | Wales | ,----------------------- 4

| | | | | | | | | South | Australia New

| | `----------------------------' | | | | | Africa | Zealand

| | | | | | | `----------------------- 4

| | | | | | |

| `------------------------------------+----------' | | `--------------------------------- 3

| | | |

`----------------------------------------+--------------' `--------------------------------------------- 2

|

`---------------------------------------------------------------- 1

この図の説明として,Trudgill and Hannah (10) を引こう.

We have attempted to portray the relationships between the pronunciations of the major non-Caribbean varieties in [this] Figure 1.1. This diagram is somewhat arbitrary and slightly misleading (there are, for example, accents of USEng which are close to RP than to mid-western US English), but it does show the two main types of pronunciation: an 'English' type (EngEng, WEng, SAfEng, AusEng, NZEng) and an 'American' type (USEng, CanEng), with IrEng falling somewhere between the two and ScotEng being somewhat by itself.

最後に触れられているように,Irish English が2大区分にまたがること,古い歴史をもつ Scots English が独自路線を行っていることは興味深い.

・ Trudgill, Peter and Jean Hannah. International English: A Guide to the Varieties of Standard English. 5th ed. London: Hodder Education, 2008.

2015-11-06 Fri

■ #2384. polycentric language [sociolinguistics][variety][dialect][terminology][world_englishes][model_of_englishes]

複数の「中心」をもつ言語は,標題の通り polycentric language あるいは pluricentric language と呼ばれる.Trudgill (105) の用語辞典から,解説を引用する.

A language in which autonomy is shared by two or more (usually very similar) superposed varieties. Examples include English (with American, English, Scottish, Australian and other standard forms); Portuguese (with Brazilian and European Portuguese standard variants); Serbo-Croat (with Serbian and Croatian variants) and Norwegian (with Bokmål and Nynorsk).

polycentric language とは,換言すれば,各々「Ausbau な言語」と呼びうるほどの標準性を持ち合わせた複数の変種を配下に含む1言語とも定義できるかもしれない.例えば,イギリス英語 (British English) とアメリカ英語 (American English) は,別の歴史的経緯を経ていれば,もしかすると各々イギリス語 (British) やアメリカ語 (American) と呼ばれる独立した言語になっていたかもしれない (cf. 「#468. アメリカ語を作ろうとした Webster」 ([2010-08-08-1])) .実際にはそうならずに,あくまで「イギリス変種の英語」や「アメリカ英語」などと呼称されるようになっているが,「英語」と呼ばれる言語の配下にある,世界的にも重要な役割を果たす2変種とみなされていることは事実である.このような観点から英語という言語をみるとき,英語は "polycentric language" であると言われる.

"polycentric language" という用語遣いは,ある言語変種の autonomy と heteronomy (cf. 「#1522. autonomy と heteronomy ([2013-06-27-1])) の問題に関わるため,その変種の社会言語学的な実態を指すのに用いられるというよりは,その変種を社会言語学的にいかに捉えるかという観点を表わすものではないか.上の引用では,Serbo-Croat の例が触れられているが,セルビア語 (Serbian) とクロアチア語 (Croatian) が互いに独立した言語であるという(社会)言語観の持ち主にとっては,セルボクロアチア語 (Serbo-Croat(ian)) が "a polycentric language" であるという謂いはナンセンスどころか,挑発的に聞こえるかもしれない (cf. 「#1636. Serbian, Croatian, Bosnian」 ([2013-10-19-1])) .

この用語には,別言語へ分裂していきそうだが,分裂していない(とみなされている)言語変種の置かれた状況を表現しようとする意図が感じられる.「互いに似ている2言語」なのか「互いに似ている2変種を配下にもつ1言語」なのか.英語にせよ,セルボクロアチア語やポルトガル語にせよ,いずれの言語変種に関しても,"polycentric language" とは実態というよりは見方を伝えるターミノロジーではないか.その点で,Jenkins (64) が使っているように "pluricentric approach" という表現を用いるのが適切のように思う.

昨日の記事「#2383. ポルトガル語とルゾフォニア」 ([2015-11-05-1]) の (5) で,「ポルトガル語のブラジル方言」か「ブラジル語」かという問題に言及したが,換言すれば,この議論はポルトガル語が "a polycentric language" か否かの議論ということになる.

・ Trudgill, Peter. A Glossary of Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press, 2003.

・ Jenkins, Jennifer. World Englishes: A Resource Book for Students. Abingdon: Routledge, 2003.

2015-08-25 Tue

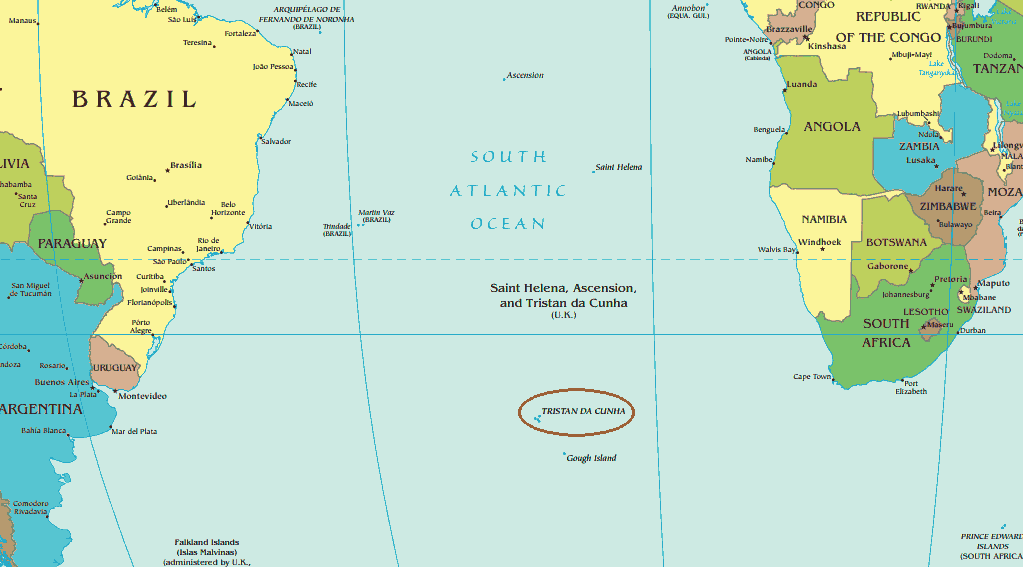

■ #2311. Tristan da Cunha [enl][world_englishes][map][geography][demography][statistics]

「#2305. 英語を説明する25の地図」 ([2015-08-19-1]) の11番目として挙げられている Tristan da Cunha について付け加える.Tristan da Cunha は,アフリカ南部と南アメリカ大陸のどちらからも遠く離れた絶海の孤島.南アフリカからは約2400キロ,南アメリカからは約3360キロ離れている.6つの小島からなり,有人島は Tristan da Cunha と Gough Island の2つのみである.この群島は,1506年にポルトガル人の海軍将官 Tristão da Cunha によって発見された.17世紀以降,何度かにわたって定住の試みがあったが失敗し,初めて成功したのは1816年のイギリス駐屯軍によるものである.St. Helena に島流しにされたナポレオンの救出を阻止するための派兵とされる.その1816年に英国領として併合されたが,翌1817年に軍は撤退し,それ以降は,島に残った少数の者たちと,難破したヨーロッパ人の漂流者たちが島民人口のほとんどであった.1886年には97人がいたとの報告がある.1938年には St. Helena の保護領となったが,2009年にその地位は解消され,英国海外領 St Helena, Ascension and Tristan da Cunha の一部となっている.2015年現在,人口は259人であり,そのほとんとが英語を母語とする ENL 地域である.

以下,関連する外部リンクを張っておく.

・ Website of the Tristan da Cunha Government and Tristan Association

・ Wikipedia による Tristan da Cunha の記事

・ BBC による St Helena, Ascension, Tristan da Cunha profiles

・ CIA: The World Factbook による Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha

・ Edgar Allan Poe による The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket (1838) の Chapter 15 に,Tristan da Cunha の歴史的,地理的な詳しい記述がある.

なお,St. Helena については,「#177. ENL, ESL, EFL の地域のリスト」 ([2009-10-21-1]),「#215. ENS, ESL 地域の英語化した年代」 ([2009-11-28-1]),「#1919. 英語の拡散に関わる4つの crossings」 ([2014-07-29-1]) でも軽く触れている.

(後記 2015/09/01(Tue): McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992. の "TRISTAN DA CUNHA" (1056) の項も参照.この英語変種は,Highland English と同じ特徴を有すると考えられている.)

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

2015-06-16 Tue

■ #2241. Dictionary of Canadianisms on Historical Principles [canadian_english][dictionary][lexicography][world_englishes][link][variety]

先日,カナダの University of British Columbia で開催された SHEL-9/DSNA-20 Conference (The 9th Studies in the History of the English Language Conference) に参加してきた.発表の1つに,DCHP-2 プロジェクトに関する中間報告があった.DCHP-2 とは,歴史的原則によって編まれたカナダ語法の辞書 Dictionary of Canadianisms on Historical Principles の第2版である.初版は1967年に出版されており,2013年には電子化されたものが DCHP-1 としてウェブ上で公開されている.DCHP-2 は UBC が主体となって編纂を進めており,完成に近づいているようなので,遠からず公開されることになるだろう.発表では,編纂に関わる UBC の学生が,部分的に DCHP-2 のデモを見せてくれたが,なかなか充実した内容のようだ.

その発表では,ある語(句),意味,語法が Canadianism であるというとき,何をもって Canadianism とみなすのかという定義の問題について,基本方針が示されていた.大雑把にいえば,カナダで使用される英語だけでなく,アメリカ英語,イギリス英語,その他の英語変種のコーパスを比較対象として用い,カナダで用いられる英語に統計的に使用が偏っているものを Canadianism とみなすという方針が貫かれている.それぞれの数値はグラフで可視化され,複数コーパス利用の長所が最大限に活かされているようだ.このようなグラフが容易に得られるようになれば,英語変種間の多角的な比較も促進されるだろう.

伝統的,逸話的に Canadianism とみなされてきた語句については,上記の方針の下でとりわけ批判的な検討が加えられ,場合によっては Canadianism とみなすことはできないという結論が下されることもあるという.一方,Canadianism として認定されたものについては,コーパスからの用例や出典の掲載はもちろん,歴史的背景についても詳しい記述が施される.

DCHP-2 が完成すれば,カナダ英語研究に弾みがつくことは間違いない.カナダ英語に限らず,○○英語の辞書やコーパスの編纂がますます活気づいてくれば,変種間の比較もしやすくなり,新たな英語研究の道が開けるはずである.21世紀的な英語学の形の1つだろう.

また,このプロジェクトは,変種とは何かという本質的な問題を再検討するす機会を提供してくれているようにも思われる.一体 Canadianism とは何か.言語学的に定義できるのか,あるいはひとえに社会的,イデオロギー的にしか定義できないものか.Lilles のようにカナダ英語を「神話」とみる者もいれば,実在すると主張する者もいる.これは,Canadianism に限らず,Americanism, Britishism など「○○語法」を指す -ism のすべてに関わる問題である.変種 (variety) を巡る論考については,「#415. All linguistic varieties are fictions」 ([2010-06-16-1]),「#1373. variety とは何か」 ([2013-01-29-1]),「#2116. 「英語」の虚構性と曖昧性」 ([2015-02-11-1]) などを参照されたい.

加えて,カナダ英語の歴史と概要については,「#313. Canadian English の二峰性」 ([2010-03-06-1]),「#1733. Canada における英語の歴史」 ([2014-01-24-1]) も参照.

・ Lilles, Jaan. "The Myth of Canadian English." English Today 62 (April 2000): 3--9, 17.

2015-04-30 Thu

■ #2194. フランス語規範主義,英語敵視,国民的フランス語 [french][prescriptive_grammar][standardisation][academy][linguistic_imperialism][language_planning][language_myth][world_englishes]

フランス語は非常に規範的な言語であるとされる.規範主義の伝統は英語にもあるが,フランス語には英語を上回る強い規範の伝統がある.もしかすると世界一規範主義的な言語といえるかもしれない.このフランス語の規範主義の確立と,それに伴う言語の神話 (language_myth) については,以下の記事で扱ってきた.

・ 「#626. 「フランス語は論理的な言語である」という神話」 ([2011-01-13-1])

・ 「#1077. Rivarol のフランス語優勢説の迷根拠 (1)」 ([2012-04-08-1])

・ 「#1078. Rivarol のフランス語優勢説の迷根拠 (2)」 ([2012-04-09-1])

・ 「#1079. Rivarol のフランス語優勢説の迷根拠 (3)」 ([2012-04-10-1])

Perret (70--71) に従ってフランス語規範主義の発展の歴史を概説すると,以下のようになる.15--16世紀,フランス王たちはラテン語に代わってフランス語を公式の言語として重用した.これはフランス語の標準化の流れを促進させ,17世紀には Academie française の創立(1635年)及び規範的な文法書や辞書の出版が相次ぎ,18世紀のフランス語国際化の重要な布石となった.18世紀末の革命によりフランス語は新生国家のシンボルに仕立て上げられ,フランス語以外の言語や非標準的なフランス語変種は法的に排除されることになり,標準フランス語の絶対主義は20世紀まで続いた.20世紀以降は,英語敵視の潮流が色濃く,1994年の Toubon 法では,英語表現の公的な使用を制限しようとした経緯がある.一昨日,昨日と話題にした La Francophonie ([2015-04-28-1], [2015-04-29-1]) の20世紀後半における発展は,このような英語敵視の観点から位置づけることもできるだろう.一方,フランス語の世界的拡散と定着に伴い,標準的・規範的なフランス語が従来の権威を必ずしも維持できなくなってきたことも事実である.国・地域ごとの国民的フランス語諸変種 (français nationaux) が存在感を強めてきている.これは (World) Englishes (world_englishes) のフランス語版といえるだろう.

フランス語の規範主義の芽生えとフランス革命の関係については,田中の4章「フランス革命と言語」が読みやすく,示唆に富む.

・ Perret, Michèle. Introduction à l'histoire de la langue française. 3rd ed. Paris: Colin, 2008.

・ 田中 克彦 『ことばと国家』 岩波書店,1981年.

2014-12-31 Wed

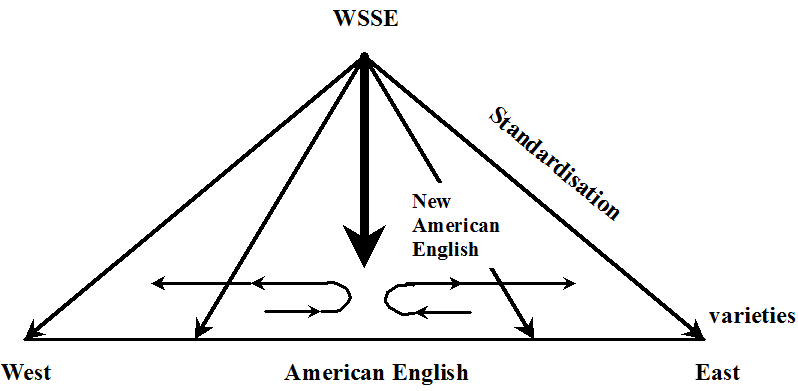

■ #2074. 世界英語変種の雨傘モデル [dialect][dialectology][japanese][world_englishes][variety][model_of_englishes][wsse]

昨日の記事「#2073. 現代の言語変種に作用する求心力と遠心力」 ([2014-12-30-1]) で引用した井上 (204) は,新方言の発展や地方から東京への方言形の流入などを含めた現代日本のことばの変化を図式化した「雨傘モデル」を提起している.標準語・共通語が雨傘の頂点にあり,全国(傘の表面全体)に上から影響を及ぼしているが,傘の表面のあちらこちらで横方向に相互に作用している動き(地方方言どうしの関係)もある. *

井上自身のことばを引用するほうが分かりやすいだろう (202--03) .

かつての言語変化のモデルは単純で,傘の頂点から標準語・共通語が「上からの変化」として全国に普及し,方言を消滅させるだけと,とらえられていた.しかし,この本で見たように,民衆がふだんのくだけたことばで使い始めるような「下からの変化」も一方にある.ことに地方でいまだに新しい方言が生れ,広がっているのは,傘のへりどうしでことばをやりとりしているようなものである.東京のことばも,ふだんの話しことばとしては,かさのへりに相当する.だから近郊や他の方言からの影響を受け入れるのだ.ただ違うのは,一度東京に新しい言い方が入ると,急速に全国に波及することである.東京の話ことばはテレビやマンガで使われることが,その勢いを支えるのだろう.

ところで,この雨傘モデルは,形状からしても「#426. 英語変種のピラミッドモデル」 ([2010-06-27-1]) を想起させる.また,昨日も触れたように,日本語の方言を巡る問題と英語の諸変種を巡る問題はある程度比較できる.すると,雨傘モデルは,もしかするとそのまま世界の英語変種とそこに生じている力学を図式化するのにも応用できるかもしれない,という発想が浮かぶ.雨傘モデルの各所を適当に改変して英語仕様にした図を作ってみた.

世界英語には日本語の共通語に当たるものは存在しないが,その候補ともいわれる WSSE (World Standard Spoken English) を据えてみた (cf. wsse) .また,世界には,日本における東京(方言)に相当するものもないので,便宜上,現在最も影響力の強いと思われる American English を据えてみた.全体的に頂点の WSSE の影響は強いかもしれないが,傘のへりのあちらこちらでは世界中の隣り合う英語変種が互いに影響を及ぼしあっている.場合によっては,周辺的な変種の特徴の一部がアメリカ英語などの有力な変種へ入り込み,それにより一気に世界化するということもあるかもしれない.井上からの引用をもじって表現すると,次のようになる.

かつての言語変化のモデルは単純で,傘の頂点から標準語・共通語WSSE が「上からの変化」として全国全世界に普及し,方言英語変種を消滅させるだけと,とらえられていた.しかし,この本で見たように,民衆がふだんのくだけたことばで使い始めるような「下からの変化」も一方にある.ことに地方世界各地でいまだに新しい方言英語変種が生れ,広がっているのは,傘のへりどうしでことばをやりとりしているようなものである.東京のことばアメリカ英語も,ふだんの話しことばとしては,かさのへりに相当する.だから近郊や他の方言変種からの影響を受け入れるのだ.ただ違うのは,一度東京アメリカ英語に新しい言い方が入ると,急速に全国全世界に波及することである.東京アメリカ英語の話ことばはテレビやマンガインターネットで使われることが,その勢いを支えるのだろう.

WSSE と American English を頂点や中央に据えるという比喩は強引である.雨傘モデルに合致させるには,世界英語変種を巡る状況はあまりに複雑だ.しかし,日本語方言と世界英語変種をこのように比較することにより,ある種の洞察は得られるように思う.ポイントは,(1) 標準化という統合的な求心力と,方言化という分岐的な遠心力とがともに働いていること,(2) 周辺的な変種から中心的な変種へ言語項が流れ込み,さらにそこから急速に標準的な変種へ入り込むことがあるということだろう.

・ 井上 史雄 『日本語ウォッチング』 岩波書店〈岩波新書〉,1999年.

2014-12-30 Tue

■ #2073. 現代の言語変種に作用する求心力と遠心力 [dialect][dialectology][japanese][world_englishes][variety][model_of_englishes]

「#2028. 日本とイングランドにおける方言の将来」 ([2014-11-15-1]) の記事で,日本語やイギリス英語の方言は,共通語化や標準語化の波に押されつつも完全に失われることなく,むしろ再編成しながらたくましく生き残っていくだろうという予測を紹介した.新しい方言の発展を目の当たりにしている方言学者であれば,当面は方言が完全に失われる可能性など考えられないだろう.日本語方言学の第一人者で「新方言」を提起した井上 (143) も同じ考えである.

ことばの地域差の成立について,近代以前と以後,またテレビ普及の以前と以後にくっきりと分ける考え方があるが,そうはっきり違うわけでもない.昔も今も,同じ統合と分岐という二つの動きがあるのだ.たしかに共通語化という統合の動きが近代以後,テレビ普及以後に大きくなったが,だからといって,新たな地域差を生み出す分岐の動きがとだえたわけではない.共通語化も進めながら,新方言も生み出している.ことばはつねに変わるものなのだし,地域差はなくならない.その意味では,方言は滅びることはない.

これはイギリス国内の英語変種にも当てはまるものと思われる.さらに押し広げれば,世界の英語変種にも当てはまることかもしれない.拙著『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』の第10章第4節「遠心力と求心力」 で論じたが,標準語への統合を目指す力を求心力と呼ぶとすれば,方言や変種へと分岐する力は遠心力と呼べる.この2つの力は一見相反するものの,共存可能,いやむしろ共存不可避と考えられる.統合へのベクトルが抗いがたいとの同様に,分岐の潮流も,一見すると目立たないが,したたかに進行している.井上 (142) の言うように「方言は今なお大昔から引き続いて独自の変化を示しているの」であり,標準語化の強い流れのなかにあっても,各変種はたやすく独自性を失うような状況にはならないだろう.とはいえ,時代により,変種により,求心力と遠心力のいずれかが目に見えて優勢となることもあるにはあるだろう.その事実を否定しているわけではない.

関連して「#426. 英語変種のピラミッドモデル」 ([2010-06-27-1]),「#1360. 21世紀,多様性の許容は英語をバラバラにするか?」 ([2013-01-16-1]),「#1521. 媒介言語と群生言語」 ([2013-06-26-1]) も参照.

・ 井上 史雄 『日本語ウォッチング』 岩波書店〈岩波新書〉,1999年.

2010-05-08 Sat

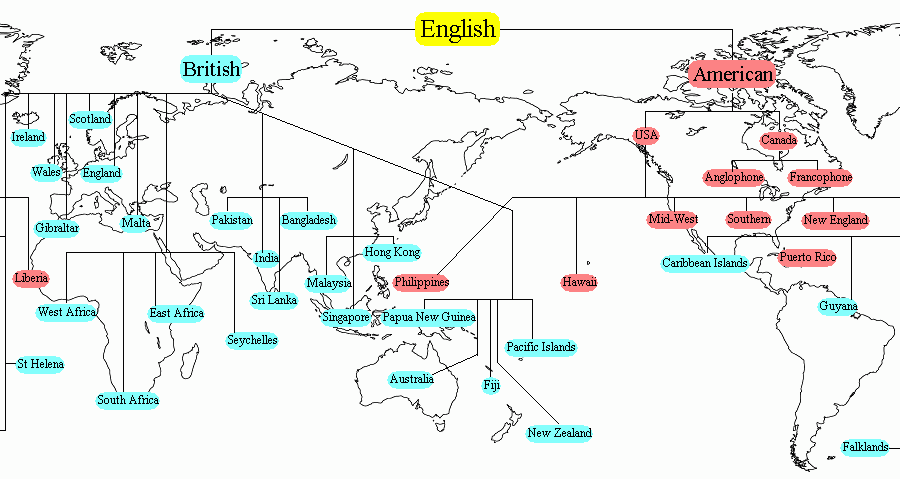

■ #376. 世界における英語の広がりを地図でみる [elf][variety][americanisation][map][world_englishes]

ELF ( English as a Lingua Franca ) を扱っている本にはよく掲載されているが,現代世界における英語の広がりを示す世界地図がある.最初は Strevens によって作成されたが,後に改変されたものが Crystal (70) に現れた.Crystal 版のタイトルは "A family tree representation (based on a model by Peter Strevens) of the way English has spread around the world, showing the influence of the two main branches of American and British English".

Crystal の地図をそのままブログに掲載することはできないので,今回はそれをもとに作成した「ちょっと改訂版」を掲げる.ELF という文脈なので,英米ではなくあえて日本を中心にした世界地図の上に英米二大変種の展開を描いてみた.

この地図は,現代世界でおこなわれている主な英語の地域変種の祖をイギリス変種とアメリカ変種のいずれかに遡らせており,結果として歴史的展開と地理的展開を同時に表現することに成功している.英米二大変種の影響力が一目瞭然であり,概念図としては非常によくできていると思う.

一つの English が諸方言へ次々と枝分かれしていく様はちょうど印欧語族の系統図 ( see [2009-06-17-1] ) を想起させるが,[2010-05-03-1]の記事で話題にした「系統と影響は必ずしも峻別できない」という議論も同時に想起させられる.というのは,青とピンクに色分けされた二本の大枝は歴史的な「系統」を示すものの,現代では両者間の「影響」,特にアメリカ変種からの「影響」が著しく,現実的には青とピンクが混交しているからである.[2010-04-21-1]の記事で触れた英語の Americanization は,この地図でいえばさしずめピンク化ということになろう.

・ Strevens, P. "English as an International Language." The Other Tongue: English across Cultures. Ed. B. B. Kachru. Urbana: U of Illinois P, 1992.

・ Crystal, David. English As a Global Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

(後記 2010/05/23(Sun):Strevens のオリジナルとして挙げた Strevens の書誌情報は誤っていました.正しくは,以下のものです.また,いろいろな場所で再掲されているようです.

・ Strevens, Peter. Teaching English as an International Language. Oxford: Pergamon P, 1980.

・ Strevens, Peter. "English as an International Language: Directions in the 1990s." The Other Tongue: English across Cultures. 2nd ed. Ed. B. B. Kachru. Urbana: U of Illinois P, 1992.

・ McArthur, Tom. "Models of English." English Today 32 (October 1992). 12--21.

・ McArthur, Tom. The English Languages. Cambridge: CUP, 1998. 94.

)

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow