2014-12-26 Fri

■ #2069. 言語への忠誠,言語交替,借用方法 [loan_translation][purism][borrowing][contact][language_shift][loan_word]

他言語から語を借用する場合,形態をおよそそのまま借り入れる importation と,自言語へ翻訳して借り入れる substitution が区別される.一般に前者は借用語 (loanword) と呼ばれ,後者は翻訳借用(語) (loan_translation) と呼ばれる.細かい分類や用語は Haugen に依拠して書いた記事「#901. 借用の分類」 ([2011-10-15-1]) に譲るが,この2種類の借用方法が記号論的に大いに相違していることは明らかである.

2つの借用方法を区別した上で問題となるのは,個別言語の語彙借用の個々の事例において,いずれの方法で借用するかを決定しているのはいかなる要因かということだ.言語によって,あるいは時代によって,いずれかが好まれるというのは英語史,日本語史,他の言語の歴史でも確認されており,個々の傾向があることは否定できない.だが,同言語の同時代の個々の借用の事例をみると,あるものについては importation だが,別のものについては substitution であるといったケースがある.これらについては個別に言語内的・外的な要因を探り,それぞれの要因の効き具合を確かめる必要があるのだろうが,実際上は確認しがたく,表面的には借用方法の選択はランダムであるかのようにみえる.また,importation と substitution を語のなかで半々に採用した「赤ワイン」のような loanblend の事例も見られ,借用方法の決定を巡る議論はさらに複雑になる.この辺りの問題については,「#902. 借用されやすい言語項目」 ([2011-10-16-1]),「#903. 借用の多い言語と少ない言語」 ([2011-10-17-1]),「#1619. なぜ deus が借用されず God が保たれたのか」 ([2013-10-02-1]),「#1778. 借用語研究の to-do list」 ([2014-03-10-1]),「#1895. 古英語のラテン借用語の綴字と借用の類型論」 ([2014-07-05-1]),「#2064. 言語と文化の借用尺度 (1)」 ([2014-12-21-1]) でも部分的に触れてきた通りだ.

importation ではなく substitution を選択する言語外的な要因として真っ先に思い浮かぶのは,受け入れ言語の話者(集団)が抱いているかもしれない母語への忠誠心や言語的純粋主義だろう (cf. 「#2068. 言語への忠誠」 ([2014-12-25-1])) .自言語への愛着が強ければ強いほど,他言語からの自言語への目に見える影響は排除したいと思うのが普通だろう.それを押してでも語彙を借用するということになれば,そのまま借用ではなく翻訳借用がより好まれるのも自然である.一方,そのような忠誠心が希薄であれば,そのまま借用への抵抗感も薄いだろう.

他に考えられるパラメータとしては,借用の背景にある言語接触が安定した2言語使用状況なのか,あるいは話者の言語交替を伴うものなのかという区別がある.前者では substitution が多く,後者では importation が多いという仮説だ.Weinreich (109) は ". . . language shifts are characterized by word transfers, while loan translations are the typical mark of stable bilingualism without a shift" という可能性に言及している.

この点で,「#1638. フランス語とラテン語からの大量語彙借用のタイミングの共通点」 ([2013-10-21-1]) で示した観点を振り返ると興味深い.古英語のラテン語借用では substitution も多かったが,中英語のフランス語借用と初期近代英語のラテン語借用では importation が多かった.そして,後者の2つの語彙借用の波は,ある種の「安定的な2言語使用状況」が崩れ,ある種の「言語交替」が起こり始めたちょうどそのタイミングで観察されるのである.上の仮説では「安定的な2言語使用状況」と「言語交替」は対置されているものの,実際には連続体であり,明確な境を設けることは難しいという問題はある.しかし,この仮説のもつ含蓄は大きい.借用方法という記号論的・言語学的な問題と,言語への忠誠や言語交替のような社会言語学的な問題とをリンクさせる可能性があるからだ.今後もこの問題には関心を寄せていきたい.

・ Weinreich, Uriel. Languages in Contact: Findings and Problems. New York: Publications of the Linguistic Circle of New York, 1953. The Hague: Mouton, 1968.

2014-12-25 Thu

■ #2068. 言語への忠誠 [purism][sociolinguistics][contact][standardisation]

人は母語に対して否定できない忠誠心をもっている.愛着といってもよいし,拠り所といってもよい.この母語への忠誠が昂じると,言語的純粋主義 (purism) や言語的排他主義に至ることがあり,社会言語学上の関心事となる.しかし,そこまで行かなくとも,標準語の形成や規範主義の確立というような公共の問題にすら,言語への忠誠心が関与している.ある種の普遍性をもっている現象にもかかわらず,体系的に研究されたことのない主題かもしれない.

そのなかでも Weinreich の "Sources of Language Loyalty" (99--102) と題する節は稀有な論考である.言語への忠誠を国家主義と比較しながら,その性質を浮き彫りにしている.同節の導入の段落 (99) を引用しよう.

The sociolinguistic study of language contact needs a term to describe a phenomenon which corresponds to language approximately as nationalism corresponds to nationality. The term LANGUAGE LOYALTY has been proposed for this purpose. A language, like nationality, may be thought of as a set of behavior norms; language loyalty, like nationalism, would designate the state of mind in which the language (like the nationality), as an intact entity, and in contrast to other languages, assumes a high position in a scale of values, a position in need of being "defended." Language loyalty, like nationalism, can be "an idée-force which fills man's brain and heart with new thoughts and sentiments and drives him to translate his consciousness into deeds of organized action." In response to an impending language shift, it produces an attempt at preserving the threatened language . . .; as a reaction to interference, it makes the standardized version of the language a symbol and a cause. Language loyalty might be defined, then, as a principle---its specific content varies from case to case---in the name of which people will rally themselves and their fellow speakers consciously and explicitly to resist changes in either the functions of their language (as a result of a language shift) or in the structure or vocabulary (as a consequence of interference). Thus in the field of sociolinguistics purism, standardization, language loyalty, and related defensive mechanisms are phenomena of major importance requiring systematic treatment, even if, for understandable reasons, they are considered irrelevant in descriptive structural linguistics.

続けて Weinreich (100--01) は,どのような条件下において言語への忠誠が発生しやすいかを,わかりやすく説いている.

It is in a situation of language contact that people most easily become aware of the peculiarities of their language as against others, and it is there that the pure or standardized language most easily becomes the symbol of group integrity. Language loyalty breeds in contact situations just as nationalism breeds on ethnic borders. . . . / Thus language loyalty, like a nativistic movement, is "unlikely to arise in situations where both societies are satisfied with their current relationship." It is rather frustrated superiority feelings that cause language loyalty to develop.

その条件を一言で表わせば「対外的な緊張」だろう.このキーワードは「#1876. 言霊信仰」 ([2014-06-16-1]),「#2029. 日本の方言差別と方言コンプレックスの歴史」 ([2014-11-16-1]),「#2030. イギリスの方言差別と方言コンプレックスの歴史」 ([2014-11-17-1]) でも用いてきたが,言語においても国家においても,自意識に目覚めるのは,他者との何らかの接触においてしかありえない.したがって,例えば初期近代英語期におけるインク壺語の問題,明治期の日本語におけるチンプン漢語の問題,現代日本語におけるカタカナ語の問題も,それぞれの状況における他者が何であるか,その他者と自らの関係はいかなるものかを考慮することなしには,適切に扱うことができないだろう (cf. 「#1630. インク壺語,カタカナ語,チンプン漢語」 ([2013-10-13-1])) .

・ Weinreich, Uriel. Languages in Contact: Findings and Problems. New York: Publications of the Linguistic Circle of New York, 1953. The Hague: Mouton, 1968.

2014-09-06 Sat

■ #1958. Hughes の語彙星雲 [register][semantics][lexicology][purism][semantic_field]

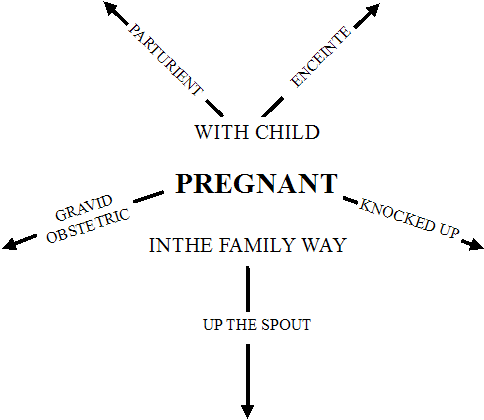

使用域 (register) による語彙と意味の広がりについて,「#611. Murray の語彙星雲」 ([2010-12-29-1]) で見た.そこで図示したように,COMMON (meaning) を中心に,LITERARY, FOREIGN, SCIENTIFIC, TECHNICAL, COLLOQUIAL, SLANG, DIALECTAL へと放射状に語彙と意味が広がっているというのが,Murray の捉え方だ.この図を具体的な語と意味で埋めてみよう.以下の図 (Hughes 5) では,「妊娠した」 (PREGNANT) という意味の場を巡って,種々の語句が然るべき位置を占めていることが示されている.

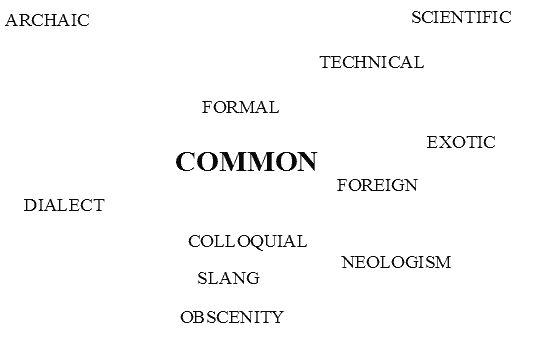

平面的に描かれがちな意味の場に使用域という次元を加え,語彙的な関係を立体的に描くことを可能とした点で,「語彙星雲」との見方は鋭い洞察だった.しかし,Hughes は語彙星雲のあり方も通時的な変化を免れることはないとし,現代英語の語彙星雲を形作るガス(使用域)は,ますます多岐に及んできていると論じた.Murray から100年たった今,別の図式が必要だと.そして,Murray の語彙星雲を次のように改良し,提示した (372) .

新しいラベルが加えられたり位置が変化したりしているが,Hughes (370--71) によれば,これは現代英語の語彙の特性を反映したものであるという.例えば,現代は借用語に対する純粋主義 (purism) が以前よりも弱まり,他言語から語彙が流入しやすくなってきたという点で,FOREIGN とは区別されるべき,取り込まれた外来要素を示すラベル EXOTIC が必要だろう(ただし,現代英語で全体的に語彙借用が減ってきていることについて,「#879. Algeo の新語ソース調査から示唆される通時的傾向」([2011-09-23-1]) を参照).また,SCIENTIFIC と TECHNICAL の語彙の増大や役割の変化に伴って,両者の位置関係についても再考が必要かもしれない.上記4ラベルが ARCHAIC とともに中心から離れた周辺に位置しているのは,これらの語彙の不透明さを反映している.さらに,現代はLITERARY というラベルの守備範囲が曖昧になってきていることから,そのラベルはなしとし,部分的に FORMAL, ARCHAIC, 場合によっては COLLOQUIAL, SLANG, OBSCENITY その他のラベルで補うのが妥当かもしれない.

この図に反映されていないものとして,他変種からの語彙がある.例えば,イギリス英語の語彙を念頭におくとき,そのなかに多く入り込んでくるようになったアメリカ英語の語彙 (americanism) やその他の変種の語彙はどのように位置づけられるだろうか.FOREIGN や EXOTIC とも違うし,伝統的な地域方言が念頭にある DIALECT とも異なる.

語彙構造も意味構造も時代とともに変化する.現代英語もその例に漏れない.現代英語でも,使用域として貼り付けるラベル,そして語彙星雲の図式が,再考を迫られている.

・Hughes, G. A History of English Words. Oxford: Blackwell, 2000.

2013-07-22 Mon

■ #1547. 言語の社会的属性7種 [sociolinguistics][standardisation][purism][prescriptive_grammar][language_equality]

すべての言語は言語的にはほぼ平等といってよいが,社会的には優劣があるのが現実である.では,社会的な優劣は何によって決まるのか.例えば,ある言語の標準化された変種と,いわゆる方言と呼ばれる非標準的な変種とを比べれば,前者のほうが価値が高いとみなされるので,標準化されている程度が重要らしいとわかるが,同じ程度に標準化されている英語とウェールズ語とを比べた場合に英語のほうが社会的な立場がはるかに高いのは何によるのか.母語話者がいないにもかかわらず,根強くラテン語に価値が置かれているのはなぜかという問題も,標準化の程度という基準だけでは測ることができない.

言語の社会的な価値に関わる7つの属性が提案されている.1976年に Bell が提案したもので,Wardhaugh (31--39) が解説しているので,それを要約しよう.7つの属性とは,standardization, vitality, historicity, autonomy, reduction, mixture, de facto norms である.

(1) standardization: 言語が標準化,規範化されている程度.標準語は,通常,文法書・辞書・文学を伴っており,社会的,文化的,政治的な統合の象徴として機能する.通常,教育において用いられる言語でもある.英語については,「#1396. "Standard English" とは何か」 ([2013-02-21-1]) を参照.

(2) vitality: 活発な言語共同体が存在しているか否か.英国において Manx や Cornish のようなケルト系言語はすでに死語となっており,自然な話者共同体は存在しないので,vitality がないということになる.古典ギリシア語やラテン語も母語話者が事実上いないので vitality はないといえるが,これらの古典語は現代にも文化的な影響力をもっているために,Manx や Cornish の場合とは区別すべきだろう.

(3) historicity: その言語共同体が長い歴史を共有していると感じている程度.アラビア語や中国語の諸変種の話者は,長い歴史を有する各々の言語に権威を認めるだろう.言語は,輝かしい伝統と結びつけられることによって社会的な価値を帯びる.

(4) autonomy: 他の変種から独立しており,自らの資格で言語とみなされる程度.ある変種が独立しているか依存しているかは必ずしも客観的なものではなく,主観的な感じ方の問題であることも多い.この基準については,「#1522. autonomy と heteronomy ([2013-06-27-1]) および「#1523. Abstand language と Ausbau language」 ([2013-06-28-1]) の記事を参照.

(5) reduction: 使用や機能が縮小している程度.(4) に対立する概念である heteronomy にも近い.例えば,ピジン語などは果たしうる言語機能の種類が標準語に比べて少ない.

(6) mixture: 言語が混合しており非純粋である程度.純粋主義的な言語観をもつ人々にとって,他言語からの借用語彙が多い変種は,価値の低い堕落した変種に見える.典型的には,ピジン語は価値が低く見られがちである.

(7) de facto norms: 話者が言語の規範に従おうとする程度.言語には正しい話し方と誤った話し方があると考える規範主義の強さ.

これらは,話者が言語に対して抱く評価の基準と言い換えてもよいだろう.

「言語」と呼ばれる社会的価値の高い変種であれば常に7つの属性について合格点をもっている,というわけではない.変種ごとに各属性の値は異なるのが普通だろうし,合格点以上の値をもつ属性の数と種類もまちまちだろう.属性と値の組み合わせの総合点が相対的に高い変種が,社会的に価値ある変種とみなされやすく,「言語」と呼ばれやすいということだと考えられる.なお,この7属性は,「#1519. 社会言語学的類型論への道」 ([2013-06-24-1]) に掲げた表のなかで列挙した言語の社会言語学的な属性と,部分的に比較できる.

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

2013-07-20 Sat

■ #1545. "lexical cleansing" [sociolinguistics][lexicology][purism][language_planning][inkhorn_term]

標題は "ethnic cleansing" を想起させる不穏な用語である.ある言語から借用語を一掃しようとする純粋主義の運動であり,ときに政治性を帯び,言語政策として過激に遂行されることがある.日本語でも横文字の過剰な使用をいぶかる向きはあるし,英語でもかつてルネサンス期にインク壺語 (inkhorn_term や "oversea language" ([2013-03-08-1]の記事「#1411. 初期近代英語に入った "oversea language"」を参照)に対抗して本来語へ回帰しようとする純粋主義が現われた([2013-03-07-1]の記事「#1410. インク壺語批判と本来語回帰」を参照).しかし,日本語でも英語でも,体系的に借用語を一掃し,本来語へ置き換えるような社会運動へと発展したことはなかった.

ところが,トルコでは lexical cleansing が起こった.そして,現在も進行中である.カルヴェ (96--100) に,トルコにおける「言語革命」が紹介されている.第1次世界大戦後のトルコの祖国解放運動の指導者にしてトルコ共和国の初代大統領となった Mustafa Kemal Atatürk (1881--1938) は,共和国の創設 (1923) に伴い,トルコ文語の改革を断行した.まず,Kemal は,オスマン帝国の痕跡を排除すべくアラビア文字からローマ字への切り替えを断行した.続けて,当時のトルコ文語がアラビア語やペルシア語の語彙要素を多分に含む学者語となっていたことから,語彙の体系的なトルコ語化を画策した.

アラビア語やペルシア語の語彙要素を浄化すべくトルコ新体制が最初に行なったことは,トルコ語研究学会に,広い意味でのトルコ語の語彙集を作成させるということだった.広い意味でのトルコ語とは,チュルク諸語族に属する新旧のあらゆる言語を念頭においており,オルホン銘碑の言語,トルキスタン,コーカサス,ヴォルガ,シベリアで話される現代語,ウイグル語やチャガタイ語,アナトリア語やバルカン語諸方言を含んでいた.古語を掘り起こし,本来語要素を複合し,目的のためには時に語源を強引に解釈したりもした.おもしろいことに,ヨーロッパ語からの借用は,アラビア・ペルシア要素の排除という大義のもとに正当化されることがあった.トルコ新体制は,強い意志と強権の発動により,lexical cleansing を行ない,純正トルコ語を作り出そうとしたのである.

トルコのほかに,類例として Serbo-Croatian における語彙浄化が挙げられる.1990年代前半の旧ユーゴ解体に伴い,それまで Serbo-Croatian と呼ばれていた言語が,民族・文化・宗教という分裂線により Serbian と Croatian という異なる言語へ分かれた.以降,互いの言語を想起させる語彙を公的な場から排除するという lexical cleansing の政策がとられている.なお,北朝鮮でも,中国語の語彙と文字を排除する純血運動が主導されている.

・ ルイ=ジャン・カルヴェ(著),西山 教行(訳) 『言語政策とは何か』 白水社,2000年.

2013-03-07 Thu

■ #1410. インク壺語批判と本来語回帰 [inkhorn_term][lexicology][emode][renaissance][chaucer][loan_translation][purism]

昨日の記事「#1409. 生き残ったインク壺語,消えたインク壺語」 ([2013-03-06-1]) ほか inkhorn_term の各記事で,初期近代英語期あるいはルネサンス期のインク壺語批判を眺めてきた.ラテン語やギリシア語からの無差別な借用を批判する論者としては,「#1408. インク壺語論争」 ([2013-03-05-1]) で触れたように,Sir John Cheke (1514--57), Roger Ascham (1515?--68), Sir Thomas Chaloner, Thomas Wilson (1528?--81) などの名前が挙がるが,このなかでも Cheke のような論者はその反動で純粋主義に走り,本来語への回帰を主張した.新しい語彙が必要なのであれば,誰にでもわかる本来語要素を用いた造語を用いるのが得策であり,小難しい借用語など百害あって一利なしだという考えだ.同じ考えをもち,ともに古典語学者である Ascham とともに,Cheke はこの時期における簡潔にして明快な英語の書き手として評価されている.

例えば,Cheke はマタイ伝の翻訳にあたって,欽定訳聖書 (The King James Bible) では借用語が使われているところで,本来語に由来する語を用いた.lunatic に対して mooned,publican に対して toller,その他 hundreder (centurion), foresayer (prophet), byword (parable), freshman (proselyte), crossed (crucified), gainrising (resurrection) .まさに purist らしい,古色蒼然たるゲルマン語への回帰だ.

Cheke のような人物とはやや異なる動機づけで,詩人たちもまた古語への回帰を示す傾向が強かった.ラテン語彙があふれる時代にあって,Chaucer 時代への憧憬が止みがたかったのだろうか,Edmund Spenser (1552/53--99) は "Chaucerism" とも呼ばれる古語への依存を強めた詩人として知られる.Horace の翻訳者 Thomas Drant や,John Milton (1608--74) も古語回帰の気味があった.彼らの詩においては,astound, blameful, displeasance, enroot, forby (hard by, past), empight (fixed, implanted), natheless, nathemore, mickle, whilere (a while before) などの本来語が復活した.ほかにも,ゲルマン語要素を(少なくとも部分的に)もとにした(と想定される)語形成や古語としては以下のものがある.

askew, baneful, bellibone (a fair maid), belt, birthright, blandishment, blatant, braggadocio, briny, changeful, changeling, chirrup, cosset (lamb), craggy, dapper, delve (pit, den), dit (song), don, drear, drizzling, elfin, endear, enshrine, filch, fleecy, flout, forthright, freak, gaudy, glance, glee, glen, gloomy, grovel, hapless, merriment, oaten, rancorous, scruze (squeeze, crush), shady, squall (to cry), sunshiny, surly, wakeful, wary, witless, wolfish, wrizzled (wrinkled, shriveled)

これらの純粋主義者による反動的な運動は,それ自体も批判を浴びることがあったが,上記語彙のなかには,現在,一般的に用いられているものも含まれている.インク壺批判には,英語語彙史上,このように生産的な側面もあったことを見逃してはならない.以上,Baugh and Cable (230--31) を参照して記述した.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2013-03-05 Tue

■ #1408. インク壺語論争 [popular_passage][inkhorn_term][loan_word][lexicology][emode][renaissance][latin][greek][purism]

16世紀のインク壺語 (inkhorn term) を巡る問題の一端については,昨日の記事「#1407. 初期近代英語期の3つの問題」 ([2013-03-04-1]) 以前にも,「#478. 初期近代英語期に湯水のように借りられては捨てられたラテン語」 ([2010-08-18-1]) ,「#576. inkhorn term と英語辞書」 ([2010-11-24-1]) ほか inkhorn_term の各記事で触れてきた.インク壺語批判の先鋒としては,[2010-11-24-1]で引用した The Arte of Rhetorique (1553) の著者 Thomas Wilson (1528?--81) が挙げられるが,もう1人挙げるとするならば Sir John Cheke (1514--57) がふさわしい.Cheke は自らがギリシア語学者でありながら,古典語からのむやみやたらな借用を強く非難した.同じくギリシア語学者である Roger Ascham (1515?--68) も似たような態度を示していた点が興味深い.Cheke は Sir Thomas Hoby に宛てた手紙 (1561) のなかで,純粋主義の主張を行なった(Baugh and Cable, pp. 217--18 より引用).

I am of this opinion that our own tung shold be written cleane and pure, unmixt and unmangeled with borowing of other tunges, wherin if we take not heed by tijm, ever borowing and never payeng, she shall be fain to keep her house as bankrupt. For then doth our tung naturallie and praisablie utter her meaning, when she bouroweth no counterfeitness of other tunges to attire her self withall, but useth plainlie her own, with such shift, as nature, craft, experiens and folowing of other excellent doth lead her unto, and if she want at ani tijm (as being unperfight she must) yet let her borow with suche bashfulnes, that it mai appeer, that if either the mould of our own tung could serve us to fascion a woord of our own, or if the old denisoned wordes could content and ease this neede, we wold not boldly venture of unknowen wordes.

Erasmus の Praise of Folly を1549年に英訳した Sir Thomas Chaloner も,インク壺語の衒学たることを揶揄した(Baugh and Cable, p. 218 より引用).

Such men therfore, that in deede are archdoltes, and woulde be taken yet for sages and philosophers, maie I not aptelie calle theim foolelosophers? For as in this behalfe I have thought good to borowe a littell of the Rethoriciens of these daies, who plainely thynke theim selfes demygods, if lyke horsleches thei can shew two tongues, I meane to mingle their writings with words sought out of strange langages, as if it were alonely thyng for theim to poudre theyr bokes with ynkehorne termes, although perchaunce as unaptly applied as a gold rynge in a sowes nose. That and if they want suche farre fetched vocables, than serche they out of some rotten Pamphlet foure or fyve disused woords of antiquitee, therewith to darken the sence unto the reader, to the ende that who so understandeth theim maie repute hym selfe for more cunnyng and litterate: and who so dooeth not, shall so muche the rather yet esteeme it to be some high mattier, because it passeth his learnyng.

"foolelosophers" とは厳しい.

このようにインク壺語批判はあったが,時代の趨勢が変わることはなかった.インク壺語を(擁護したとは言わずとも)穏健に容認した Sir Thomas Elyot (c1490--1546) や Richard Mulcaster (1530?--1611) などの主たる人文主義者たちの示した態度こそが,時代の潮流にマッチしていたのである.

なお,OED によると,ink-horn term という表現の初出は1543年.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2010-01-31 Sun

■ #279. 言語への関心と言語学への関心のギャップ [linguistics][prescriptive_grammar][purism]

私見だが,言語に関心のない人はまずいない.日本語でも英語でも,新聞等の記事や投書は,言葉に関する話題に事欠かない.敬語の使い方,漢字の間違い,横文字の氾濫,誤用の指摘,日英語比較,語源豆知識,お国訛り,なんでも話題になる.言語の話題は,概して人々の関心を惹くものだと思っている.

ところが,言語「学」となると不釣り合いに関心の度合いが急落する.文法と聞くとへどが出る,という人も少なくない.言語への関心はあっても言語学への関心は薄いというのが世間の現実である.ここ数日間の記事で Crystal を引用しながら言語の死 ( language death ) にまつわる話題を取り上げてきたが,Crystal は言語の死に対する世間の無関心は,つまるところ世間の言語意識の低さに起因すると指摘している.(特に英語についての)この状況を,次のように分析している.

All language professionals have suffered the consequences of a general malaise about language study which has long been present among the general public --- an inevitable consequence (in my view) of two centuries of language teaching in which prescriptivism and purism produced a mentality suspicious of diversity, variation, and change, and a terminology whose Latinate origins crushed the spontaneous interest in language of most of those who came into contact with it. (Crystal 96)

およそ同じことが日本語あるいは日本人についても言える.規範的な語法,発音,漢字が教育でも社会でも促され,そうでないものは誤りとしてレッテルを貼られる.また,日本語文法でも英文法でも,小難しい文法用語の洪水によって,言語学的な関心がそがれてしまうということは確かにあるだろう.

二つ目のポイントである専門用語については,ある程度は致し方がない.言語学に限らずどの分野でも専門用語は大量に存在するものである.むしろ,言語学では,語学教育を通して他分野よりもその専門用語が一般に広く知られているという事情がある.疎まれるくらいに認知されているというのは,考えようによっては希望がもてる.

だが,一つ目のポイントである規範主義 ( prescriptivism ) と純粋主義 ( purism ) は根が深い.このことを頭では理解している言語学者でも,実際的には prescriptivist であったり purist であったりすることもしばしばである.確かに,慣用上,正しい言葉遣いと誤った言葉遣いの区別はある.だからこそ,世間が話題にする.しかし,正しい言葉遣いがいつでもどこでも正しい言葉遣いであり続けるかどうかは別問題である.言葉に限らずあらゆる慣習において,何が正しくて何が誤っているかの基準は,時と場所に応じて変化する.言語の本質として "diversity, variation, and change" があるにもかかわらず,それがないかのような前提で言語を論じ始めれば,どうしても無理が生じ,議論はつまらないものになるだろう.

難しいのは,多くの場合,言語学への入り口が語学教育にあることだ.語学教育では,"diversity, variation, and change" などと呑気なことをいっていられないのが現実である.学習者は,学ぶべき規準を明確に提示されないと混乱するからだ.だが,例えば英語学習者であれば,スパイスとして英語史の話題をふりかけてみるとよいと思う.英語史は,英語の "diversity, variation, and change" を体系的に一覧にしたものだからである.

私も英語史という一分野を通じて,世の中に遍在する言語への関心を,もう一歩踏み込んで言語学への関心へと引き込むことがでれきばいいなと常々思っている.

今回 Language Death を読み,Crystal は応用言語学者として言語学の実際的な応用を考えるのが本職とは言いつつも,彼の他書にも通底する議論の熱さと啓蒙的な筆致はさすがだなと再評価した.

・Crystal, David. Language Death. Cambridge: CUP, 2000.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow