2011-04-28 Thu

■ #731. 接尾辞 -dom をもつ名詞の通時的分布 [suffix][oed][corpus][productivity]

[2009-05-18-1]の記事「接尾辞-dom をもつ名詞」では現代英語で使われる -dom 語をいくつか挙げたが,今回は通時的な観点からこの接尾辞を眺めてみたい.Bauer (220) によると,-dom は一度は瀕死の接尾辞とみなされるほどに衰退していたが,現代英語では一定の生産性を取り戻してきているという.

-dom This suffix forms abstract, uncountable nouns from concrete, countable ones. For a long time it was thought that the suffix was moribund or totally non-productive, but Wentworth (1941) showed that it had never completely died out, and it is still productive in contemporary English, though not very much so. Recent examples include Dollardom, fagdom, gangsterdom, girldom (all OEDS). (220)

-dom は原則として名詞の基体に付加して抽象名詞を作るが,freedom のように形容詞の基体に付加する例もある.

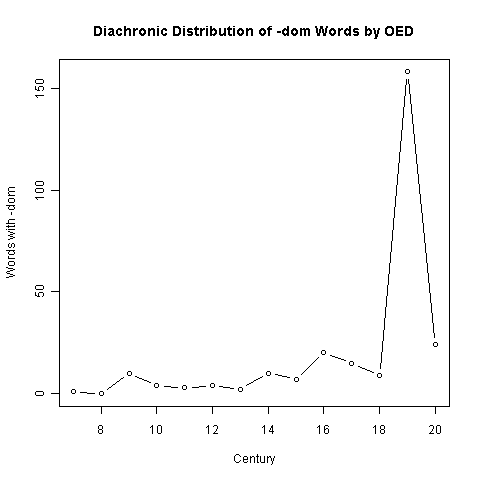

OED で通時的分布を調べてみた.[2011-01-05-1]で紹介した「OED の検索結果から語彙を初出世紀ごとに分類する CGI」を利用して世紀ごとに -dom 語を数え上げ,以下のように視覚化した.Sodom などの雑音も多少は混じっており,ざっと見て気付いたものは削除したが,大雑把な数え上げとして理解されたい.数値データはこのページのHTMLソースを参照.

中英語から近代英語にかけてのじわじわとした復活,そして19世紀の爆発は印象的である.20世紀の下火は,現実を反映しているのか,あるいは OED の語彙収集上の事情によるものだろうか.いずれにしても19世紀以降の新 -dom 語彙はすべてが低頻度語で,nonce-word も多い.Frequency Sorter によると,ANC (American National Corpus) で10回以上用いられているものは,fandom, boredom, stardom, fiefdom くらいだ.

接辞の生産性 (productivity) は理論的に計算するのが難しいとされる (Baayen and Lieber) .-dom の19世紀の爆発は20世紀そして21世紀にどの程度続いているのか,直感的に捉えられる接辞の生産性とは客観的にどのように記述されるのか,生産性の問題にコーパスがどのように活用できるのか.-dom に注目するだけでも,様々な問題が持ち上がってくる.

・ Bauer, Laurie. English Word-Formation. Cambridge: CUP, 1983.

・ Baayen, Harald and Rochelle Lieber. "Productivity and English Derivation: A Corpus-Based Study." Linguistics 29 (1991): 801--43.

2011-01-18 Tue

■ #631. blending の拡大 [word_formation][morphology][phonaesthesia][blend][productivity]

昨日の記事[2011-01-17-1]で blending 「混成」,blend 「混成語」,portmanteau word 「かばん語」といった術語を紹介したが,今日は英語における blending の通時的傾向について概説しつつ,blend の例を挙げたい.

中英語期以前には,混成語の明らかな例はほとんどない.Chaucer の nifle ( nihil + trifle ) "trifle" が例として挙げられることがあるが,MED の語源によれば Anglo-French からの借用語だという.近代英語以降は少しずつ混成語が現われ始め,2語の意味を合成するという本来の機能に加えて,滑稽・揶揄・嘲笑などの効果を狙ったものも出てくる.foolosopher ( fool + philosopher ), balloonacy ( balloon + lunacy ) などである.Lewis Carroll (1832--98) は昨日の記事で挙げた slithy, mimsy のほかにも chortle ( chuckle + snort ) や galumph ( gallop + triumphant ) などの例を生み出しており,まさに portmanteau word の生みの親といえる.

しかし,混成語の生産性が真の意味で爆発したのは20世紀に入ってからである.政治・文化・科学など社会のあらゆる側面で情報量が爆発的に増加するに伴って,新しい語彙の需要も増した.少ない音節に多くの情報を詰め込む "densification" の潮流 ( see [2011-01-12-1] ) に合致するスマートな語形成の1つが,混成だったのである.

上記の経緯で,現代英語にはきわめて多数の混成語が存在する.枚挙にいとまがないが,混成語の生産性の高さと活用の広さをつかむために,ランダムに例を挙げてみよう.

| blend | 1st element | 2nd element |

|---|---|---|

| avionics | aviation | electronics |

| brunch | breakfast | lunch |

| docudrama | documentary | drama |

| Ebonics | Ebony | phonics |

| edutainment | education | entertainment |

| electret | electricity | magnet |

| electrocute | electro | execute |

| Eurovision | Euro- | television |

| flush | flash | blush |

| Franglais | Français | Anglais |

| infomercial | information | commercial |

| liger | lion | tiger |

| motel | motor | hotel |

| Oxbridge | Oxford | Cambridge |

| Paralympics | parallel | Olympics |

| podcast | pod | broadcast |

| simulcast | simultaneous | broadcast |

| Singlish | Singapore | English |

| smog | smoke | fog |

| telethon | telephone | marathon |

多くの混成語は一方の語の前部と他方の語の後部を組み合わせる構成になっているが,docudrama や podcast のように一方の語は縮約されずに語幹全体が活用されているものもあるし,electrocute の electro- や Eurovision の Euro- のように combining form ( see [2010-10-31-1] ) として定着している要素が用いられているものもある.

最新の例としては,2010年の流行語 ( see [2011-01-10-1] ) としてノミネートされた語から,メキシコ湾への石油流出事件に引っかけた「多数」を意味する spillion ( spill + million ) ,米政治家 Sarah Palin による造語 refudiate ( refute + repudiate ) ,hacktivism ( hacking + activism ) などがある.現代英語で最も勢いのある語形成の1つであることは間違いないだろう.

なお,[2010-01-10-1]の記事で挙げた phonaesthesia の各例も広い意味では blending の一種と考えられるかもしれない.

2010-12-11 Sat

■ #593. 現代によみがえった古い接尾辞 -wise [suffix][word_formation][productivity]

"in the manner or direction of ---" ほどの様態の意味を表わす現代英語の接尾辞 -wise は古英語由来の古い接辞である.古英語の wīse は "way, fashion, custom, habit, manner" を意味する名詞として独立していた.現代英語では単独で用いられることはほとんどないが,例えば clockwise, counterclockwise, crosswise, lengthwise, likewise, otherwise, sidewise, slantwise などの語の最終要素として埋め込まれている.

接尾辞としての -wise は,英語の歴史を通じて特に生産性が高かったわけではない.むしろ,上記の少数の語のなかに化石的に残存するばかりの存在感でしかなかった.ところが,1930--40年代から -wise はゾンビのように復活し,著しく生産性の高い副詞接辞へと変貌した.くだけた発話では "as regards, concerning, in terms of" ほどの意味で,どんな名詞にでも付加しうる.近年の日本語でいう「?的に(は)」に相当するといえるだろうか.辞書からいくつか例文を拾ってみた.

・ Things aren't too good businesswise.

・ Security-wise they've made a lot of improvements.

・ Career-wise, this illness couldn't have come at a worse time.

・ It was a much better day weather-wise.

・ We were housed student-wise in dormitory rooms.

・ What shall we do foodwise - do you fancy going out to eat?

・ Moneywise, of course, I'm much better off than I used to be.

・ What do we need to take with us clothes-wise?

・ It was a poor show, talent-wise.

語法と略史の解説には American Heritage Dictionary of the English Dictionary のコラムが便利である.

ブランショ (113) によれば,この -wise の復活は「英語話者の集団意識の深層」に関わる問題だという.

思いがけずその起源に戻ることができたことで,長い間古風とみなされてきたゲルマン語の接尾辞 -wise は,1940年以来奇妙な運命を経験することになる.Budgetwise, drugwise, healthwise, personalitywise, securitywise 等である.英米語のこの現象については今日までいかなる説明もされてこなかったが,これは現代の英語を話す人々の集団意識の中に最も古い接辞が存在していることと,深層において力を発揮していることを証明するものである.

・ ジャン=ジャック・ブランショ著,森本 英夫・大泉 昭夫 訳 『英語語源学』 〈文庫クセジュ〉 白水社,1999年. ( Blanchot, Jean-Jacques. L'Étymologie Anglaise. Paris: Presses Universitaires de France, 1995. )

2010-11-09 Tue

■ #561. 接頭辞 post- (2) [prefix][productivity]

昨日の記事[2010-11-08-1]で取り上げた接頭辞 post- について,生産性の高まった時期についての補足を.Marchand (183-84) によると,post- の生産性の爆発は19世紀以降だという.

3.43. 2 The only type that has really become productive in English word-formation is the type postmeridianus (which in Classical Latin is still weak, but grows in subsequent periods). Though we have coinages from the 17th century on, as postmeridian 1626, post-diluvian 1680 (after antediluvian 1646), post-connubial 1780, the vast majority date from the 19th century, as post-baptismal, -biblical, -classical, -graduate, -natal, -nuptial, -pagan, -prandial, -resurrectional, -Roman / -cretacean, -diluvial, -glacial, -tertiary / -Adamic, -Cartesian, -Darwinian, -Elizabethan, -Homeric, -Kantian, and other derivatives from proper names.

3.43.3 Developing at about the same time as the corresponding types pre- and ante-war years (second half of the 19th century), formed after the prototype anti-court party, we have the type post-war years with combination such as post-Pliocene period 1847, post-Easter time, post-election period, post-Reformation period, post-Restoration period, etc. The idea is always that of 'time following --'.

この接頭辞が,時間的な前後関係を表現する機会の多い○○史という諸分野でとりわけ活躍していることがよく分かる.また,19世紀に単独で爆発したわけではなく,対義の pre- や ante- とともに生産力を高めてきたこともよく分かる.

現在生産的に用いられる post- あるいは日本語「ポスト」の語感として,基体が表現している一時代に区切りがつき,その後に新時代が続くという含みがある.ある時代から次の時代への移り変わり,あるいは少なくとも人々が移り変わりを意識するときに post- の表現が現われるとすると,時代の変化を読み取るキーワードとしておもしろい接頭辞かもしれない.post- が表現の需要に答える形態として19世紀に顕著に現われてきたときに一気に爆発したというのも分かるような気がする.

・ Marchand, Hans. The Categories and Types of Present-Day English Word-Formation: A Synchronic-Diachronic Approach. 2nd. ed. München: Beck, 1969.

2010-11-08 Mon

■ #560. 接頭辞 post- [prefix][productivity]

国立新美術館のゴッホ展に行ってきた.Vincent Van Gogh ( 1853--90 ) は画家としても作品としても世界で高い人気を誇るが,とりわけ日本人には受けるという.19世紀末,印象主義 ( Impressionism ) の時代を受けて,Paul Cézanne, Georges Seurat, Paul Gauguin とともに後期印象主義 ( Post-Impressionism ) の旗手となったオランダの誇る大画家である.

さて,「後期印象派」は英語の Post-Impressionist の訳語として大正期からみられたが,この訳語は適切ではない.訳語としてすでに定着してしまっているが,正確には「印象派以降」と訳すべきだったろう.

接頭辞 post- は "after, behind" を意味するラテン語 post に由来し,本来は動詞に付加されたが,早くから動詞より派生した分詞,形容詞,名詞にも付加されるようになった( 反意 before を表わす接頭辞としては pre-, ante- がある).現在ではこの接頭辞の生産性は非常に高く,意のままに合成語を作ることができる.OED の post- (prefix) のエントリーには多数の合成語が例示されており,ざっと数えたところ700語を超える.引用例は19世紀後半から20世紀のものが圧倒しており,この接頭辞の爆発的増加が現代英語期にかけての現象であることがうかがえる.

今年出版の OALD8 に見出し語として挙げられていた13の合成語を示そう.

post-coital, post-industrial, post-mortem, post-natal, post-natal depression, post-operative, post-paid, post-partum, post-partum depression, post-production, post-sync, post-traumatic stress disorder, post-war

「ポスト」は日本語でもすでに接頭辞として市民権を得ている.「ポスト小泉」「ポスト構造主義」「ポスト・サンデーサイレンス」「ポスト冷戦期」「ポスト山口百恵」(=聖子ちゃん)など.

20世紀後半の語形成や接辞の流行については[2010-06-21-1]を参照.

2009-09-09 Wed

■ #135. 中東・アジアの民族名称の接尾辞 -i [suffix][lexicology][analogy][productivity]

英語の語形成では,民族名の基体からその人々や言語を表す名詞や形容詞を派生させるということは普通に行われてきた.American, English, Japanese など,事実上,国・地域の数だけ存在するといってもよい.その派生語尾には様々あり,民族名ごとにどれが付くかは決まっているが,一般に明確なルールはない.基体の音韻形態によって予想が付く場合も少なくないが,ルールとしてまとめることはできない.

そんな民族名称接尾辞の一つに -i がある.この接尾辞は比較的最近のもので,中東やアジアの国・地域の名称に付加されて派生語を作るのが特徴である.OED では次のように定義が与えられている.

a termination used in the names of certain Near-Eastern and Eastern peoples, as Iraqi, Israeli, Pakistani.

他に例を挙げると,以下のようなものがある.

Adeni, Afghanistani, Bahraini, Bangladeshi, Bengali, Bhutani, Bihari, Iraqi, Israeli, Kashmiri, Kuwaiti, Pakistani, Punjabi, Yemeni, Zanzibari

ところが,語彙論上この接尾辞の扱いは難しい.そもそも OED では語源が与えられていない.他の辞書によると -i はアラビア語などセム諸語の形容詞語尾とあり,基体とともに借用語として英語に入ってきたという.だが,すべての例がこのように -i 付きで借用されたわけではなく,例えば Kashmiri などは OED では,Kashmir という基体に対して英語が主体的に -i を付加した語であるとしている.とすると,英語は,すでに -i 語尾のついた形で借用された語から -i を改めて英語の接尾辞として切り出し,それを生産的に用いるようになったことになる.

だが,本当に英語の接尾辞として生産的に活動を開始したと考えてよいのだろうか.そうではなく,いくつかある借用語の例をモデルとした,単純な類推 ( analogy ) が働いただけだと考えることはできないだろうか.別の言い方をすれば,-i は接尾辞として英語化したとは言い切れないのではないか.この問題が生じるのは,-i を含む語の例がいくらもなく,英語の接尾辞としてどれだけ生産性があるのかを計ることができないためである.

今後 -i の派生語が増えてゆく過程を観察してゆけばこの問題は解決されるかもしれないが,そのような機会はそれほど期待できない.既存の国・地域にはすでに名称が与えられているので ( ex. Egyptian, Iranian, Lebanese ) ,新しい -i 語を見るには,新しい国・地域が生じなければならないが,近い将来,中東やアジアに絞るとしても,それほど多くの機会があるとは考えにくい.

-i の英語接尾辞としての生産性は,潜在的にはあるかもしれない.しかし,それが試される機会がないということは,事実上,生産性がないのと同じことである.生産性がないのであれば,英語の語彙項目として立てる必要はなく,辞書にも載せる必要がない.

以上の理由で,-i は英語語彙論上,扱いが難しい項目なのである.

・ Bauer, Laurie. English Word-Formation. Cambridge: CUP, 1983. 253--55.

2009-09-07 Mon

■ #133. 形容詞をつくる接尾辞 -ish の拡大の経路 [suffix][language_change][productivity]

現代英語で -ish を語尾にもつ形容詞といえばいろいろと思い浮かべることができるだろう.English, foolish, boyish, selfish, feverish, yellowish, oldish 等々.これらの基体をみてみると,名詞か形容詞である.名詞に -ish が付加されると,その所属や性質を表す形容詞が派生され,形容詞に付加されると,「やや」とか「ぽい」の意味が添えられる.口語を含めれば,somewhat の意味を添えて,事実上すべての形容詞に付加されるといっても過言ではない.

このように -ish 生産性の高い接尾辞だが,対応する古英語の -isc は,民族を表す名詞についてその形容詞形をつくるという機能に限定されていた.例えば,English は Angle 「アングル人」に -isc を付加し,それに伴う i-mutation という母音変化を経た Englisc という語にさかのぼる.British, Scottish, Welsh, Jewish なども同様の形成である.

だが,民族名詞から形容詞を作るという単機能の接尾辞だった -ish が,あるときからその機能を拡大させ,民族に限らず人を表す名詞へ広く付加されるようになった.childish, foolish, womanish などである.これらの形容詞は,基体の名詞の指示対象のもつ性質にフォーカスを当て,付加的な意味を生じさせている点が興味深い.childish は単に「子供の」ではなく「子供っぽい」である.この辺りの意味変化の事情は,民族形容詞がたいてい元の民族名の単純な形容詞形であるばかりでなく,軽蔑的な意味合いなど感情的な connotation をもつことにも関連しているように思われる.

-ish の付加によって「性質」の意味が生じるというパターンが定着すると,人を表す名詞だけでなく,一般の名詞にも応用されるようになってくる.bookish や feverish などである.また,色彩名詞について「?味がかった」を意味する語も生まれたし ( bluish, reddish, etc. ) ,数詞について「?時くらい」を表す表現などは,現代英語でも多用される ( ex. "I get up about sevenish in the morning" ) .

ここまで来ると,勢力拡大の勢いは止まらない.色彩名詞などはそのまま形容詞にもなることが貢献しているのかもしれないが,名詞ではなく形容詞にも付加され,「やや」「?ぽい」「?がかった」などの意を表すようになった.brightish, coldish, narrowish 等々.さらには,前置詞に付加された uppish などの例もある.

極めつけは,独立して文末に添えられ,文意に不確かさの mood を込める副詞としての用法が,口語で認められる.ex. "I've finished preparing the food. Ish. I just need to make the sauce."

以上,-ish の守備範囲の拡大を追ってみたが,拡大経路はランダムではないことがわかる.

民族名詞→人名詞→一般名詞→名詞・形容詞の兼用語→形容詞→前置詞など形容詞的な意味をもちうる他の品詞→法の副詞

意味と機能において,発展の経路に脈絡なり接点なりがあることがよく分かるだろう.一般に機能が拡大してゆく言語変化を扱う場合には,変化のある段階と次の段階を結ぶ脈絡・接点が何であるのかをこのように同定することが課題となる.

・Bradley, Henry. The Making of English. New York: Dover, 2006. 95. New York: Macmillan, 1904.

2009-08-04 Tue

■ #99. 生産的な接頭辞 neo- [japanese_english][affix][etymology][compound][productivity][greek]

先日,小学館の図鑑 NEOシリーズの第1期16巻を一式購入した.図鑑は見ているだけで飽きない.『魚』の巻ではウナギと穴子の見分け方を,『鳥』の巻ではフクロウの左右の耳の位置が異なることを知り,ウームとうならされた.子供の頃に眺めていた図鑑は小学館だったか学研だったか忘れたが,新しい世代に向けて改訂が進み,今「NEOシリーズ」が一式出そろった.昔に比べ,内容も格段に充実している.

この「NEO(ネオ)」という接頭辞だが,日本語にも定着してきた観がある.『広辞苑』第六版でも「ネオ」の見出しがある.

(ギリシア語で「新しい」意の neos から) 「新しい」の意を表す接頭語.「―‐ロマンティシズム」

「ネオ」を用いた複合語としては,広辞苑には次のような語がエントリーされている.「ネオ‐アンプレッショニスム」 néo-impressionnisme, 「ネオ‐クラシシズム」 neo-classicism, 「ネオ‐コロニアリズム」 neo-colonialism, 「ネオ‐コン」 neo-con(servatism), 「ネオ‐サルバルサン」 Neosalvarsan (ドイツ語), 「ネオジム」 Neodym (ドイツ語), 「ネオ‐ダーウィニズム」 neo-Darwinism, 「ネオ‐ダダ」 Neo-Dada, 「ネオテニー」 neoteny, 「ネオ‐トミズム」 neo-Thomism, 「ネオ‐ナチズム」 neo-Nazism, 「ネオピリナ」 Neopilina (ラテン語), 「ネオ‐ファシズム」 neo-fascism, 「ネオ‐ブッディズム」 Neo-Buddhism, 「ネオプレン」 Neoprene, 「ネオ‐マーカンティリズム」 neo-mercantilism, 「ネオマイシン」 neomycin, 「ネオ‐ラマルキズム」 neo-Lamarckism, 「ネオ‐レアリスモ」 neorealismo (イタリア語), 「ネオロジズム」 neologism, 「ネオン」 neon, 「ネオン‐サイン」 neon sign, 「ネオン‐テトラ」 neon tetra, 「ネオン‐ランプ」 neon lamp.よく知らない語が多い.

借用元言語が英語だけではないことから,neo- という接頭辞はヨーロッパ諸語に広がっていることが推測される.そして,日本語でも「小学館の図鑑 NEOシリーズ」のように使われ出しており,接頭辞としての生産性はグローバル化しているのかもしれない.英語では OED の検索によれば neo で始まる英単語は326個ヒットした.

neo- の起源は,ギリシャ語の néos "new" である.究極的には印欧祖語の *newo- "new, young" にさかのぼり,英語の new と同根である.neo- の英語での接頭辞としての歴史は浅く,19世紀後半から本格的に使われ出し,現代まで生産性を拡大させ続けている.

対応するラテン語は novus "new" で,ここから派生して英語に借用された語も,以下の通りいくつかある.

innovate, innovation, nova, novel, novelty, novice, renovate, renovation[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow