2011-05-02 Mon

■ #735. なぜ助動詞 used to に現在形がないか [auxiliary_verb][homonymic_clash][grammaticalisation]

助動詞のなかでも比較的影の薄いものに used to がある.[2011-04-22-1]の記事「use --- 最も頻度の高いフランス借用語」や[2009-07-01-1]の記事「法助動詞の代用品が続々と」で used to に関連する話題を取り上げたが,今回はなぜ現在形がないかという問題を考えたい.

この助動詞は,過去の習慣を表わして「(以前は)よく…したものだ」や,過去の状態を表わして「(かつては)…だった」と意味する.疑問文や否定文の作り方や,語形においても妙な振る舞いをする助動詞だが,特に奇妙なのは現在を欠いていることである.「過去」を専門的に表わす助動詞であり,現在形を欠いているのはむしろ当然だという考え方もあろうが,現在の習慣を表わして「よく…する」や,現在の状態を表わして「(現在は)…だ」と現在性を強調する役割で *use to なる用法があってもよい,と議論することもできる.実のところ,現在形の用法は14世紀から初期近代英語期にいたるまで例証される ( OED, use, v., 21 あるいは MED, ūsen (v.), 14a を参照).

しかし,初期近代英語期以降,この表現は過去の用法に限定されてゆき,なおかつ一般動詞から助動詞へと統語的振る舞いを変化させていった.かつては現在分詞でも用いられたが,その用法もなくなった.時制形や分詞形が欠けているという特徴は must や need でも同様であり,すぐれて助動詞的な特徴であることに注意されたい.use(d) to に起こったことは,助動詞化,より広くは文法化 ( grammaticalisation ) の現象であるといえる.

では,近代英語期以降,現在の用法が廃れたのはなぜか.水面下で文法化の力がゆっくりと働いていたと考えることは可能だが,より直接的には発音の問題が関わっていると考えられる.現在 used to は [juːstə] と発音され,事実上,現在形の *use to と同じ発音となる.綴字上の現われとしても,He use(d)n't to . . . や Did he use(d) to . . .? などのように過去形語尾の <d> が落ちることは《英略式・米》ではよくある.これにより過去形と現在形の間に一種の同音異義衝突 ( homonymic clash ) が生じることになり,現在用法を衰退させる一因となったのではないか.

この点について,[2011-04-22-1]の記事「use --- 最も頻度の高いフランス借用語」でも触れた Menner (241fn) は,次のように述べている.

B. Trnka explained the modern limitation of the idiom use to to the present tense by the development of homophony with the preterite, On the Syntax of the English Verb from Caxton to Dryden, Travaux du Cercle Linguistique de Prague 3.36 (Prague, 1930). For the Middle English and Early Modern English I use to go we are now obliged to substitute such periphrases as 'I usually go', 'I am in the habit of going', 'I am accustomed to go'.

・ Menner, Robert J. "The Conflict of Homonyms in English." Language 12 (1936): 229--44.

2011-03-05 Sat

■ #677. 現代英語における法助動詞の衰退 [auxiliary_verb][corpus][brown]

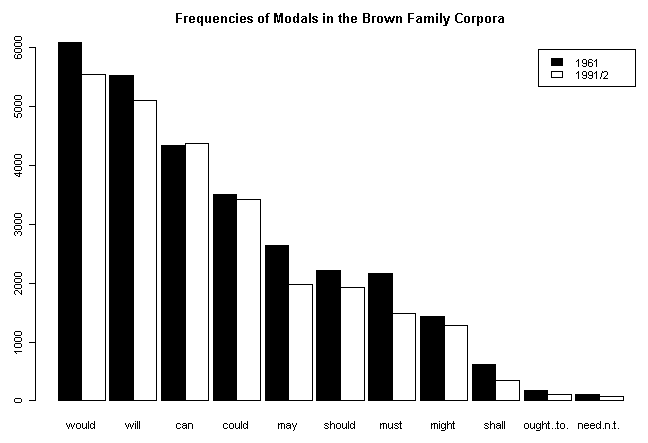

現代英語の法助動詞 ( modal auxiliary ) の体系が複雑なことについては,[2010-07-22-1], [2010-01-20-1], [2009-07-01-1], [2009-06-25-1]の記事で触れた.法助動詞は一般動詞と比較して統語形態上の振る舞いが特異であり,意味も多様化してきたので英語史を通じて不安定な語類であった.現代英語でも体系的な安定は得られておらず,再編成が進行中と考えられるが,再編成の様相それ自体が複雑である.現代英語の法助動詞の研究は数多いが,体系の変化の傾向を記述した研究として,The Brown family of corpora ([2010-06-29-1]) を利用した Leech et al. (Chapters 3--5) の研究がある.特に4章 (pp. 71--90) では,主要な11の法助動詞の頻度の変化が詳述されている.以下は,1961年の米英書き言葉を代表する Brown と LOB,そして1991/92年の米英書き言葉を代表する Frown と F-LOB により,約30年間にわたる法助動詞の頻度の通時変化を表わしたグラフである(Leech et al., p. 283 の数値表をもとに作成).数値データはこのページのHTMLソースを参照.will には 'll や won't などの省略形・否定形も含む.need は肯定形と否定形を両方含む.

全体として30年の間に法助動詞の頻度が下がっていることが分かる.頻度の減少は,would, will, may, should, must, shall, ought (to) で p < 0.001 の非常に強い有意差を示し,might, need(n't) で p < 0.01 の強い有意差を示す.これは英米両変種をひっくるめた結果だが,変種で分けて調査すると,AmE のほうが BrE よりも減少の度合いが強く,BrE がその傾向を遅れて追いかけているかのような分布を示す (73) .

興味深いのは,もともと頻度の低い法助動詞ほど減少率も大きい "bottom-weighting" (73) の傾向が観察されることだ.減少率の全体平均は18.9%だが,上位4助動詞でみると4.7%,下位7助動詞でみると22.7%である.特に,shall の43.5%,ought (to) の37.5%,need(n't) の31.6%という減少率は著しい.

bottom-weighting の背景には,"paradigmatic atrophy" 「体系的な退化」(80--81) があるのではないかと指摘されている.上述のように,法助動詞は一般動詞と比べて多くの点で不完全であり変則的である.人称や数による屈折を欠いており,不定形が存在せず,時制変化もきわめて不規則である.shall は2人称代名詞を主語として現われることはほとんどなく,mayn't という否定形はきわめてまれである.法助動詞が全体的に "defective" な語類であることを考えれば,とりわけ頻度の低い法助動詞がいっそう機能不全に陥り,ますます低頻度になってゆくということは不思議ではない.法助動詞の再編成はグラフに見られるほど単純な現象ではないが,コーパスを用いた量的調査によって大きな潮流が明らかにされたと言えるだろう.

・ Leech, Geoffrey, Marianne Hundt, Christian Mair, and Nicholas Smith. Change in Contemporary English: A Grammatical Study. Cambridge: CUP, 2009.

2010-07-22 Thu

■ #451. shall と will の使い分けに関する The Wallis Rules [prescriptive_grammar][auxiliary_verb][wallis][tense][future]

現代英語の助動詞の用法のなかでもとりわけ面倒なのが shall と will である.しかし,文法書ではこれらの助動詞の使い分けは明記されており,規範文法の典型的な項目とも言える.このルールを制定したのは17世紀の規範文法家 John Wallis である.Wallis ( 1616--1703 ) は,1653年に出版したラテン語による英文法書 Grammatica Linguae Anglicanae のなかで,次のような使い分けを定式化した.現代に至るまで影響力を保ち続けているこのルールは The Wallis Rules と呼ばれている ( Brinton and Arnovick, p. 370--71 ) .

| to promise: | to question determination/obligation: | ||

| I will (go) | We will (go) | Shall I (go)? | Shall we (go)? |

| You shall (go) | You shall (go) | Will you (go)? | Will you (go)? |

| He/she/it shall (go) | They shall (go) | Shall he/she/it (go)? | Shall they (go)? |

| to predict: | to question prediction: | ||

| I shall (go) | We shall (go) | Will I (go)? | Will we (go)? |

| You will (go) | You will (go) | Shall you (go)? | Shall you (go)? |

| He/she/it will (go) | They will (go) | Will he/she/it (go)? | Will they (go)? |

shall と will が人称,用法,平叙・疑問に応じてみごとな相補分布 ( complementary distribution ) をなしていることがわかる.一見すると混乱しそうだが,相補分布に整理された体系なので眺めていると理解できる.だが,言語は体系的であるとはいいながらも,ここまで合わせ鏡のようにうまくできているのはいかにも人工的という感じがする.言語体系の合理性 ( reason ) と透明性 ( transparency ) を信じ,それを獲得するために類推 ( analogy ) を適用した Wallis のルールは,17,18世紀の規範文法家の典型的な思考回路を表している.

The Wallis Rule は現代英語でいまだ影響力があるとはいっても,それは規範文法の話で,実際上は shall の使用は衰退してきている.特にアメリ英語では消えかけているといってよい.shall と will に関連する話題は,[2010-03-21-1], [2010-02-22-1]にもあり.

ちなみに,Wallis は無限記号∞を考案し,二項定理や微積分の基礎を築いた,Newton 以前の英国最大の数学者である.

・ Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006.

2010-03-21 Sun

■ #328. 菌がもたらした(かもしれない) will / shall の誤用論争 [history][irish_english][ireland][auxiliary_verb]

昨日の記事[2010-03-20-1]で,アイルランドのジャガイモ大飢饉 ( Great Irish [Potato] Famine ) を契機として大量のアイルランド人がアメリカへ移住し,アイルランド英語の語法をアメリカ英語へもたらしたかもしれないという話題に触れた.例えば,shall の代わりに will を頻用するという AmE の特徴は,アイルランド英語の語法に由来するのではないかという.

話しをおもしろくするためにあえて歴史の因果関係をこじつけてみると,アイルランドの主食たるジャガイモを襲って大飢饉をもたらした疫病の元凶,Phytophthora infestans という菌こそが,現代米語の I will なる表現を定着させたともいえる.この舌をかみそうな名前の菌は,皮肉なことに北米から運ばれてきたものだった.結果としてみれば,アメリカはアイルランドに菌を送り出し,代わりに大量のアイルランド移民と(おそらく)アイルランド英語語法を迎え入れたことになる.[2009-08-24-1]の「英語を世界語にしたのはクマネズミである」的な強引さではあるが,biohistory of English (?) なる観点からするとストーリーとしておもしろいのではないか.

ところで,BrE では will と shall は主語の人称によって使い分けられるのが規範文法の建前である.それを犯すと誤用のレッテルを貼られる可能性がある.[2010-02-22-1]でみた BBC による誤用ランキングでは,この使い分けは堂々の第7位である.もしこの誤用がアメリカ語法に後押しされているという部分があるのであれば,言語的影響が Irish -> American -> British と回ってきたことによりヒートアップした誤用論争ということになるのかもしれない.

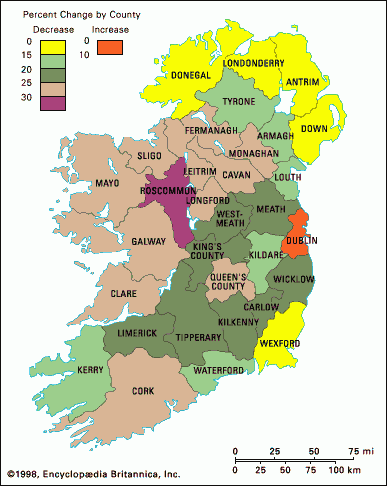

以下に,アイルランド大飢饉について簡単に説明.19世紀ヨーロッパに起こった最大の飢饉.特にジャガイモ依存率の高かったアイルランドでは,1845--49年のジャガイモ疫病による大凶作により,大量の人民が被害を被った.1844年には840万人いた人口が,大飢饉直後の1851年には660万人にまで減っていた.餓死したものも多かったし,北米や英国へ移民したものも多かった.移民は飢饉の期間のみで150万人.それ以降も続いた.下図は,1841--51年の地域別の人口減少率を示す.西部の貧しいエリアが甚大な被害を被ったことがよくわかる.

2010-01-20 Wed

■ #268. 現代英語の Liabilities 再訪 [pde_characteristic][phonetics][auxiliary_verb][tense][aspect]

[2009-09-25-1], [2009-09-26-1], [2009-09-27-1]の記事で現代英語の特徴を話題にした.そこでは,Baugh and Cable を参照して,負の特徴 ( Liabilities ) として Idiomatic Expressions の多いことと Spelling-Pronunciation Gap の大きいことの二点を挙げた.Jenkins (45) は,これとは別に発音と文法の点においても "difficulties" が存在すると主張する.

発音については以下の通り.

・単母音が多い(例えば RP では20種類ある.標準日本語は5母音.)

・二重母音が多い(例えば RP では8種類ある.)

・/ə/ で表される中間母音が多用される(複数の字母に対応するという意味では Spelling-Pronunciation Gap の問題として考えるべきかもしれない.)

・音の脱落 ( elision ),同化 ( assimilation ),連結 ( liaison ) が多用される

文法については以下の通り.

・動詞の時制 ( tense ) と相 ( aspect ) が多種多様で,時間参照 ( time reference ) との関係がストレートでない.

・may, will, can, should, ought to などの法動詞 ( modal verb ) は形態上も機能上も非常に複雑な体系をなしている. (see [2009-06-24-1], [2009-06-25-1], [2009-07-01-1])

上記のいずれの点も「よく知られている他の言語と比べて相対的に」という条件付きではあるが,ある程度は的を射ている.

・Jenkins, Jennifer. World Englishes: A Resource Book for Students. Abingdon: Routledge, 2003.

2009-07-01 Wed

■ #64. 法助動詞の代用品が続々と [auxiliary_verb][grammaticalisation]

現代英語の法助動詞は意味も用法もきわめて多岐にわたり,その体系を単純な方法で記述することはできない.法助動詞の歴史をみても,それぞれ実に複雑な経緯をたどっており,一筋縄ではいかない.

Hofmann は現代英語の法助動詞体系について,次のように述べている.

Perhaps the English modal system has become too complex and our speech is leading the way to a new system. If so, you can expect some new periphrastic forms in your lifetime. (113)

Hofmann の念頭にあるのは,法助動詞の代用としての迂言表現が主に口語で広く用いられている事実である.そして,これらの表現に共通しているのは,もともと複数の語からなっているものの,あたかも一語であるかのように発音が縮約されることである.出発点は迂言形だったにもかかわらず,いつの間にか,原形をとどめないほどに変化してきているところがおもしろい.古くから存在する法助動詞の役割を乗っ取らんかという,これら代用表現の勢いが印象的である.

・used to [ju:stə] for would

・have to [hæftə] for must

・have got to [hævgɑtə] for must

・(be) supposed to [spoʊstə] for ought to, should

・(be) going to [gɑnə] for shall, will

今後,特に口語においてこのような法助動詞の代用品が増えていくかもしれない.

・Hofmann,Th. R. Realms of Meaning. Harlow: Longman, 1993.

2009-06-25 Thu

■ #58. 助動詞の現在形と過去形 [auxiliary_verb][preterite-present_verb][cycle]

昨日の記事で,must に過去形が欠けているのは,もともと古英語で過去形だったからだと述べた.また,もともと過去の意味を表したものが徐々に現在の意味を表すようになるというのは,must だけでなく,現代英語の主要な助動詞 could, might, should, would においても,現在まさに起こっていることを示した.どうやら助動詞には,過去→現在という意味変化が起こりやすいようだ.

それがなぜかは措いておくとして,過去→現在の意味変化を示す別の衝撃的な例を挙げてみよう.

これまで現在形という前提で話を進めてきた can, may, shall は,なんとこれ自体が形態的には過去形なのである.つまり,古英語よりもっと古い段階で,過去→現在の意味変化を経ていたのである.古英語では,このような(助)動詞を過去現在動詞 ( preterite-present verb ) と呼んでいる.

そうだとすると,could, might, should という形態は過去形の過去形,いわば二重過去形とでも呼ぶべき形態だということになる.そして,現代英語では,その二重過去形までもが現在を表す意味を獲得しつつある・・・.

過去→現在の意味変化が歴史の中でこれほどまでに繰り返されてきたことを考えると,当然,次のサイクルが予期される.実際に,"I should have studied harder for the exam" や "Don't worry---they could've just forgotten to call" などの「過去形助動詞 + have + 過去分詞」が,いわば三重過去形として新たなサイクルを始めている.

このサイクルは永遠に繰り返されるのだろうか?言語の変化は不思議である.

2009-06-24 Wed

■ #57. 過去形が欠けている助動詞 [auxiliary_verb]

現代英語の代表的な助動詞には現在形と過去形のペアがある.

| 現在形 | 過去形 |

|---|---|

| can | could |

| may | might |

| shall | should |

| will | would |

注意したいのは,「過去形」とは形態が過去形だということであり,意味・用法としてはむしろ現在のことを表すほうが普通である.以下の用例では,過去の意味は認められない.

・I could do it now, if you like.

・Might I use your phone?

・You should stop worrying about it.

・Would you mind leaving us alone for a few minutes?

確かに could の「過去の可能性」,would の「過去の習慣」など,過去用法も存在するのだが,いずれも周辺的な用法にすぎない.

過去形のもう一つの重要な用法は,間接話法における時制の一致である.

・The teacher said to her, "You can answer the question."

・The teacher told her that she could answer the question.

直接話法の may, shall, will も過去の文脈での間接話法ではそれぞれ might, should, would となる.

だが,ここに問題ありの助動詞がある.must である.この must には過去形が欠けている.したがって,過去の文脈での間接話法に言い換えるとき,must をそのまま残すか,must = have to という関係から had to を代用するかということになる.

・Father said to me, "You must work hard."

・Father told me that I must [had to] work hard.

なぜ must は過去形を欠いているのだろうか.答えは古英語にある.実は古英語の対応する形態 mōste はすでにこれ自体が過去形なのである.その現在形は mōtan といったが,これは中英語期辺りに廃れた.could や would などの過去形が,用法としては現在を表すことが多いように,本来は過去形である mōste も現在を表す用法を歴史的に発達させてきた.後に mōtan が廃れるに及び,must が現在のことを表す現在形として解釈され,現代に至っているが,形態的にはもともと過去形であるだけにそこからさらに過去形が作られるということは起こらなかった.

must が過去形を欠いているのには,このような深い歴史があったのである.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow