2025-12-31 Wed

■ #6092. 「英語に仮名はないのか?」論争 --- mond での問答にまた注目が集まりました [mond][spelling_pronunciation_gap][spelling][orthography][japanese][hiragana][katakana][romaji][writing][grammatology]

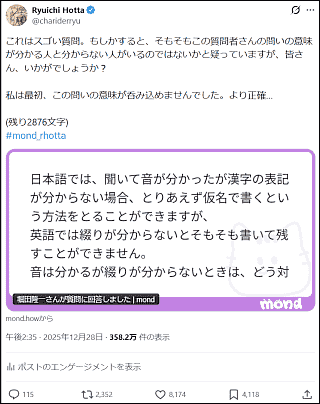

12月28日のお昼に,知識共有プラットフォーム mond に投稿したある回答が,X 上で大きな反響を呼んでいます.一晩でインプレッションが100万を超え,本日の朝までに358万に達しています.日英語の文字遣いの差に関する文字論の話題で,一見すると地味なテーマですが,おおいに盛り上がっています.驚きとともに,この分野への潜在的な関心の高さを改めて実感しています.

話題となっているのは,mond に寄せられた1つの質問です.「日本語では,聞いて音が分かったが漢字の表記が分からない場合,とりあえず仮名で書くという方法をとることができますが,英語では綴りが分からないとそもそも書いて残すことができません.音は分かるが綴りが分からないときは,どう対処しているのですか.」という問いです.

これに対する回答で,私は「アルファベットを仮名のように使えばいい」という視点と,「英語のスペリングは漢字のようなものだ」という論を展開しました.

この回答に対し,主に X のリプライを通じて非常に活発な議論が交わされています.しかし,皆さんの反応を見ていて気づかされたのは,この「問い」自体が非常に広く,多義的であるという点です.質問の文言だけでは,具体的にどの場面を想定しているのかが1点に定まりません.だからこそ,皆さんから「自分ならこう答える」という多様な意見が出されているわけです.

この「英語に仮名はないのか?」論争をめぐり論点がやや錯綜してきたので,ここで交通整理したいと思います.質問の意図をなるべく一意に定めるために,少なくとも以下の6つほどのパラメータを考慮する必要があると現時点では考えています.

1. 誰の対処法を尋ねているのか?

A. 英語母語話者(はどう対処していますか?)

B. 日本語母語話者で英語学習者の皆さん(はどう対処していますか?)

2. その綴字の用途は?

A. 後に他人と共有しない前提でのインフォーマルなメモのために

B. 後に他人と共有する前提でのフォーマルな文書のために

3. どこまで正書法にこだわるか? 規範に従うことが重要か,あるいはとりあえず伝達できれば十分か?

A. 原則としてこだわる(単語テスト,学校のレポート,公式文書など)

B. それほどこだわらない(メモ,親しい仲間内での伝言など)

4. 綴字を知りたい当該の単語の種類は?

A. 一般語や地名

B. 人名

5. 単語の発音から正しい綴字にたどり着く方法は?

6. 単語の意味が分かっている,あるいはある程度推測できるか?

文字とは何か,正しさとは何か.この議論の熱を絶やさず,引き続き議論を深めていければと思います.

関連して,29日の午後に,紛糾する議論を受けて heldio にて特別配信回「【152万インプ超え】mond の「英語に仮名はないのか?」論争を交通整理します」を公開しました.

また,30日のお昼には,続編となる mond への回答も投稿しているので,そちらもご覧ください.

2025-09-22 Mon

■ #5992. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック with 小河舜さん --- 「英語史ライヴ2025」より [senbonknock][sobokunagimon][voicy][heldio][hel_education][hellive2025][rhetoric][variation][kenning][bracketing_paradox][preposition][romaji]

9月13日(土)の「英語史ライヴ2025」にて,朝8時頃から,久しぶりに小河舜さん(上智大学)との「千本ノック」を生配信しました.土曜日の朝にもかかわらず,多くのリスナーの方々にライヴでお聴きいただき,コメントも投げ込んでいただきました.また,千本ノック会場には,有志の 早朝組 helwa メンバーが数名集まっており,質問の読み上げなどをお手伝いいただきました.全体として朝早い時間とは思えない集中力と盛り上がりで,参加者一同,心地よい緊張感のなかで,本編の50分ほどを駆け抜けることができました.

今朝,Voicy heldio で,その様子を「#1576. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック with 小河舜さん --- 「英語史ライヴ2025」より」としてアーカイヴ配信しましたので,ぜひお時間のあるときにお聴きください.事前にリスナーの方々よりお寄せいただいた素朴な疑問を5問ほど取り上げたにすぎませんが,配信内で小河さんも私もコメントしている通り,いずれも良質で示唆的な質問で,考えさせられました.回答者も早朝で頭が働いていたので,キレの良い配信回になっていると思います.以下,本編(第2チャプター)で取り上げた質問と対応する分秒を一覧します.

(1) 03:07 --- なぜ英語では,ある指示対象が繰り返し現われるとき,それを異なる名詞句で表現するのか?

(2) 14:25 --- なぜ heavy smoker は「体重の重い喫煙者」と解釈されることが少ないのか?

(3) 21:30 --- なぜ in the morning, in the afternoon, in the eveneing なのに夜だけ at night なのですか?

(4) 31:00 --- なぜ英文のメールの挨拶では I hope this email finds you well. などというのですか?

(5) 38:13 --- 「新聞」のローマ字表記について shinbun なのか shimbun なのか? ひどく混乱していませんか?

今後もいろいろな形で「千本ノック」をやっていきたいと思います.皆さんもぜひ投げ込み用の素朴な疑問を用意しておいていただければ!

2025-06-27 Fri

■ #5905. ローマ字表記,ヘボン式を基本に --- 70年ぶりの方針転換へ [japanese][romaji][spelling][language_planning][writing][standardisation][through][link]

1週間前の6月20日の読売新聞朝刊にて「ローマ字はヘボン式提示 きょう文化庁「できるだけ統一」」という記事が掲載されていた,記事によると,文化庁は,日本語のローマ字表記について従来の「訓令式」から英語の発音に近い「ヘボン式」を基本とする方針に転換する答申素案をまとめた.1954年の内閣告示以来,約70年ぶりの大きな言語政策の見直しとなる.

この方針転換の背景には,社会におけるヘボン式の広範な浸透という実態がある.パスポートや駅名,道路標識など,国際的な場面や日常生活においてヘボン式が広く用いられている一方で,学校教育では内閣告示に基づき訓令式が主に指導されており,この「ねじれ」が長年の課題となっていた.

両者の主な違いは,訓令式が「し」を si,「ち」を ti,「つ」を tu,「ふ」を hu と表記するのに対し,ヘボン式ではそれぞれ shi, chi, tsu, fu と,日本語話者ではなく英語(等の他言語の)話者にとって発音しやすい綴字を採用している点にある.今回の素案は,この社会的実態を追認し,表記の統一性を高めることを目的としているという.

一方,長らく両方式が併存していたという状況について改めて思いをめぐらせておくのもよいだろう.というのは,ここで英語史における綴字の標準化 (standardisation) の長い過程が思い出されるからだ.中英語期には,方言の多様性や書記の慣習の違いから,1つの単語に多数の綴字があり得た.through に516通りの異綴字があったことは,本ブログでもしばしば取り上げてきた通りである(cf. through) .その後,印刷術の普及や辞書・文法書の編纂を経て,徐々に綴字が固定化・標準化されていったが,その過程では,語源を重視する立場と発音を重視する立場の間で緊張関係があった.今回のローマ字表記の見直しも,日本語の音韻体系に忠実な訓令式と,国際的な通用性を重視するヘボン式との間の,長年にわたる緊張関係の1つの帰結と見ることができるだろう.

なお,答申素案では,個人や団体が長年使用してきた表記は尊重され,直ちに変更を強制するものではない,とも明記されている.言語政策が漸進的に進められている点にも注目したい.

hellog では,これまでもローマ字表記をめぐる問題は繰り返し取り上げてきた(cf. romaji)) .今回の文化庁の方針転換を理解する上で,以下の過去記事も参考にされたい.

・ 「#1612. 道路案内標識,ローマ字から英語表記へ」 ([2013-09-25-1])

・ 「#1879. 日本語におけるローマ字の歴史」 ([2014-06-19-1])

・ 「#1892. 「ローマ字のつづり方」」 ([2014-07-02-1])

・ 「#1893. ヘボン式ローマ字の <sh>, <ch>, <j> はどのくらい英語風か」 ([2014-07-03-1])

・ 「#3427. 訓令式・日本式・ヘボン式のローマ字つづり対照表」 ([2018-09-14-1])

・ 「#4905. 「愛知」は Aichi か Aiti か?」 ([2022-10-01-1])

・ 「#4925. ローマ字表記の揺れと英語スペリング慣れ」 ([2022-10-21-1])

・ 「#5034. ヘボン式ローマ字表記は本当に英語に毒されている?」 ([2023-02-07-1])

2025-05-16 Fri

■ #5863. 撥音「ん」の歴史 [japanese][phoneme][phonology][phonetics][consonant][nasal][romaji][hiragana]

日本語の「ん」で表記される撥音は,日本語史でも後発の音である.『日本語学研究事典』の「撥音」の項目 (p. 355) より,音韻論および音声学の観点から「ん」の特殊性を覗いてみよう.

【解説】「はねる音」ともいう.中古に新たに発生した日本語音韻の一つ.促音とともに子音要素のみでモーラを校正するという,本来の日本語音韻にはなかった性質を付け加えた.モーラ表記には /N/ を用いる.ドキ(ドキ:[doki]:/doki/)に対するドンキ(ドンキ:[doŋki]:/doNki/)のように,モーラ /N/ があるかないかにより,語の意味の識別(弁別的特徴)がなされるところで成り立つ.音声面では,「漢文 [kambuN]」「漢字 [kan(d)zi]」「漢語 [kaŋŋo]」のように後続の子音の性質により異なる音となるが,それらは相補分布をなし同一音と解されて,モーラ /N/ が成り立つ.「撥ねる」とは,撥音から受ける感じによるとも,ンの字形(片仮名ニの変形ととる)に基づくとも言われる.撥音には,撥音便と漢字音の三内撥音尾のうちの [m][n]([ŋ] は母音ウに置き換えられた)とがある.漢文訓読資料を見ると,撥音の表記は様々であり,特に漢字音の撥音尾において顕著である.m 韻尾には,無表記「探タ」,ム表記「含カム」,ウ表記「林檎利宇古宇」などが,n 韻尾には,無表記「難ナ」,ニ表記「丹タニ」,イ表記「頬ホイ」,ウ表記「冠カウ」,特殊表記「鮮セレ」などが用いられている.『土佐日記』にも,「天気」を「てけ」,また「ていけ」と記している例がある.一般的には,m 韻尾はム,n 韻尾は無表記となることが多い.撥音 m と n との混同は一一世紀に入ると現れ,撥音のン表記も一一世紀後半には見られるようになる.

さらに,次の研究上の課題が触れられている.

【課題】漢文訓読資料に見るように,撥音の表記は特に漢字音において複雑微妙な姿を呈し,表記の背後にある,その実質に迫ることを困難なものとしている.撥音が日本語音として定着していく課程についても,十分に明らかになったとは言いがたく,一層の考究が必要である.

「ん」を侮ることなかれ.かなり奥深い問題である.

・ 『日本語学研究事典』 飛田 良文ほか 編,明治書院,2007年.

2025-05-15 Thu

■ #5862. 撥音「ん」や促音「っ」は母音的? [japanese][phonetics][phonology][phoneme][consonant][vowel][hiragana][romaji][syllable][mora][nasal]

先日の記事「#5860. 「ん」の発音の実現形」 ([2025-05-13-1]) に続き,日本語の撥音「ん」にまつわる話題.合わせて促音「っ」についても考える.

『日本語百科大事典』に「日本語音節の特性」と題する節がある (pp. 251--52) .そこで,撥音と促音に関する興味深い考察がある.いずれもローマ字表記では子音字表記されるので子音的と解されることの多い音だが,むしろ母音的なのではないかという洞察だ.252頁より引用する.

なお撥音や促音は一見,子音だけの音節として不自然のようにも思われるが,しかしそれらは,ある意味で母音の1種と見ることもできる.少なくとも語末の撥音・促音は,持続音(閉鎖や狭窄の持続)である点,m・n・ŋ や p・t・k の如き瞬間音(破裂あるいはそれに準ずるもの)と異なり,むしろ母音(開放の持続)に似ている.「三(サン)度・一(イッ)旦」など語中音の撥音・促音は,持続に破裂が伴うようだが,その破裂は撥音や促音の属性でなく,後続子音(ドの d やタの t)の属性と言える.

これに対し,英語の "bat" などの t は,閉鎖と破裂の両者を含むゆえ,日本人には「バット」の如く聞こえる.そういう意味で撥音や促音は,子音の n・t などと区別し,それぞれ N・T(あるいは Q)の如く表記するのが妥当である〔…〕.

これは音声学の問題でもあり,音韻論の問題でもある.英語を含めた多くの言語の事情と比べると,日本語の「特殊音素」は確かに特殊ではある.

・ 『日本語百科大事典』 金田一 春彦ほか 編,大修館,1988年.

2025-05-13 Tue

■ #5860. 「ん」の発音の実現形 [japanese][phoneme][phonology][phonetics][consonant][nasal][romaji][hiragana]

日本語で「ん」と表記される音の実現形が多様であることは,よく知られている.音環境次第で,音声学的には必ずしも似ていない様々な音が,「ん」の実現のために用いられているのだ.方言や話者による個人差もあるものの,一般には次のように言われている.『日本語百科大事典』の「撥音」の項目 (pp. 246--47) より.

撥音「ん」は現れる位置によって音価が異なり,鼻子音になる場合と鼻母音になる場合とがある(以下に示す表記はかなり簡略なものである).

i) 鼻音・閉鎖音・流音の前

[m] 「3枚」 [sammai]

「3杯」 [sambai]

[n] 「女」 [onna]

「温度」 [ondo]

「本来」 [honrai]

[ŋ] 「金魚」 [kiŋŋjo]

ii) サ行子音・母音・半母音の前

[i᷈] 「単位」 [tai᷈i]([᷈] は [i] より少し広く鼻音化した音)

「電車」 [de᷈ʃa]

[ɯ᷈] 「困惑」 [koɯ᷈wakɯ]

「論争」 [roɯ᷈soː]

iii) 言い切り

たとえば「パン」と単独で発音した場合には [paɴ] と表記される.[ɴ] は口蓋垂の鼻音であるが,これは積極的な鼻子音であるというよりは,口蓋帆が下がり,口が若干閉じられることによって生じる音である(なお撥音を音韻表記では /ɴ/ と表わすが,この /ɴ/ と音声表記の /ɴ/ とは意味が異なる).

「ん」問題は音韻論の観点からも日本語史の観点からもおもしろい.また,「ん」はローマ字で表記するとどうなるのかという話題にかこつけて,英語綴字のトピックに関連づけてみるのもおもしろい.関連して,以下の記事群を参照.

・ 「#3852. なぜ「新橋」(しんばし)のローマ字表記 Shimbashi には n ではなく m が用いられるのですか? (1)」 ([2019-11-13-1])

・ 「#3853. なぜ「新橋」(しんばし)のローマ字表記 Shimbashi には n ではなく m が用いられるのですか? (2)」 ([2019-11-14-1])

・ 「#3854. なぜ「新橋」(しんばし)のローマ字表記 Shimbashi には n ではなく m が用いられるのですか? (3)」 ([2019-11-15-1])

・ 「#3855. なぜ「新小岩」(しんこいわ)のローマ字表記は *Shingkoiwa とならず Shinkoiwa となるのですか?」 ([2019-11-16-1])

・ 『日本語百科大事典』 金田一 春彦ほか 編,大修館,1988年.

2023-02-07 Tue

■ #5034. ヘボン式ローマ字表記は本当に英語に毒されている? [youtube][notice][romaji][digraph][h][spelling][orthography][french][norman_conquest][link][alphabet]

一昨日公開された YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」の最新回では,英語史の観点から日本語を表記するためのローマ字について,とりわけヘボン式ローマ字について語っています.「最近よく見かける shi,chi,ji などのローマ字表記は,実は英語的ではない!」です.17分弱の動画となっております.どうぞご視聴ください.

今回依拠したローマ字使用に関するデータは,昨年9月30日に文化庁より公開された,2021年度の「国語に関する世論調査」の結果です.詳細は「令和3年度「国語に関する世論調査」の結果について」 (PDF) よりご確認いただけます.

日本語を表記するためのローマ字の使用については,これまでも様々な議論があり,本ブログでも romaji の記事群で多く取り上げてきました.今回の YouTube 動画ととりわけ関連の深い記事へのリンクを張っておきますので,合わせてご参照ください.

・ 「#3427. 訓令式・日本式・ヘボン式のローマ字つづり対照表」 ([2018-09-14-1])

・ 「#1892. 「ローマ字のつづり方」」 ([2014-07-02-1])

・ 「#1879. 日本語におけるローマ字の歴史」 ([2014-06-19-1])

・ 「#2550. 宣教師シドッチの墓が発見された?」 ([2016-04-20-1])

・ 「#4905. 「愛知」は Aichi か Aiti か?」 ([2022-10-01-1])

・ 「#4925. ローマ字表記の揺れと英語スペリング慣れ」 ([2022-10-21-1])

・ 「#1893. ヘボン式ローマ字の <sh>, <ch>, <j> はどのくらい英語風か」 ([2014-07-03-1])

・ 「#3251. <chi> は「チ」か「シ」か「キ」か「ヒ」か?」 ([2018-03-22-1])

日本語社会がいかにしてローマ字というアルファベット文字体系を受容し,改変し,手なずけようとしてきたかを振り返ることは,これから英語を始めとする世界中の言語や文字とどう付き合っていくかを考える上でも大事なことだと考えます.今回の動画を通じて,日本語を表記するためのローマ字使用について改めて考えてみてはいかがでしょうか.

2022-10-21 Fri

■ #4925. ローマ字表記の揺れと英語スペリング慣れ [romaji][spelling][japanese][writing][register]

先日の「#4905. 「愛知」は Aichi か Aiti か?」 ([2022-10-01-1]) と関連して,今朝の朝日新聞朝刊2面で「いちからわかる! ローマ字のつづり方複数あるの?」と題する2種類のローマ字の解説が掲載されていた.記事によると「小学校の国語では,内閣告示をふまえて訓令式を中心に学ぶ.でも,パスポートの表記や道路標識など社会生活では,英語に近いヘボン式が多く見られる.文化庁が9月末に発表した2021年度の国語に関する世論調査で,地名などをローマ字で書くならどれ?と聞くと,ヘボン式が浸透している言葉が多かった.ただ,訓令式が多く選ばれる言葉もあったんだ.」とある.

先々週のある授業で,この話題を取り上げて議論した.受講生にいくつかの日本地名のローマ字書きについて尋ねたところ,興味深いことに文化庁の世論調査と同様に,個人によって揺れがあるようだということが分かった.私自身は○○とつづるのが普通だと思っていたのに,△△とつづる人もけっこういるのだなと気づき,なかなかフレッシュな経験だった.

Aiti/Aichi, Gihu/Gifu, Uzi/Uji, Akasi/Akashi, Atugi/Atsugi, Gosyogawara/Goshogawara, Tanba/Tamba のような訓令式とヘボン式の差異について,自身のつづり方を振り返り,自己分析してもらった.おもしろい分析が出たのでいくつか紹介しよう.

・ 個人的には sho ではなく syo を使う.もしかしたらその原因は syo という文字列を英語で見ることがないので,ti と違って英語の発音が心の中で干渉してこないという事情があるのかもしれない.

・ 意識的にか無意識にかはわからないが,表記される語が使用される状況などを考慮してしまうのではないか.例えば,「抹茶」は観光客向けに用いられることが多いだろうから,ローマ字で書くとなった時に英語(=ヘボン式)をより意識する可能性があると思った.

・ 個人としては,Tamba (丹波)以外は書くときもキーボードを打つときもすべてヘボン式だったので,なぜなのだろうと考えてみた.おそらく chi や shi, sho などは,英単語の中でも目にする機会が多く,頭の中で英語風に自動変換しやすくなっているのだと感じる.一方で「たんば」や「てんぷら」の「ん」という音を m と自動変換できるほどには英語脳になっておらず,あくまで日本人の感覚の音基準でローマ字を書いていそうだ.

・ パソコンでの文字入力の際には,「ち」は英語的な「chi」と入力するのに対して,「しょ」は日本語的(?)な「syo」と打つのが多数派であった.この一音一音での違いはどのような原因によって生じるものなのかが非常に気になった.

・ 授業内でも話題に出ていたが,それを読まれることを意識して書くかということも大きく影響すると感じた.ローマ字をローマ字として表記する場合は日本語母語話者ではない人(主に英語話者)を想定するので,書く場合はヘボン式で書くことが多いように感じる.一方,パソコンで打つ場合など実際の表記が表に出ない場合はヘボン式と訓令式を混在して使っているように思う.

どうやらローマ字表記の揺れのには,個人の英語経験や習慣から社会的配慮に至るまで様々な要因が絡んでいそうである.とりわけ英語のスペリングへの慣れに基づく干渉という要因は注目に値する.

言語使用の variation を議論するのに良いお題だったので,ぜひ皆さんも議論を.

2022-10-01 Sat

■ #4905. 「愛知」は Aichi か Aiti か? [romaji][spelling][japanese][writing][register]

今日の朝日新聞朝刊(13版35面)に「Aichi それとも Aiti ローマ字つづり方混在 文化庁が整理検討」と題する記事が掲載されている.30日,文化庁より2021年度の「国語に関する世論調査」が発表された.「令和3年度「国語に関する世論調査」の結果について」 (PDF) より閲覧できる.

今回の調査結果のなかで目を引くのが,第3章の「ローマ字表記に関する意識」についてである.日本語のローマ字表記に関するいくつかの質問が立てられているのだが,「明石」「愛知」などをどのようにローマ字表記するかというアンケート結果がおもしろかった.

例えば「明石」の場合,Akashi が75.4%,Akasi が23.3%となっている.いわゆる「ヘボン式」と「訓令式」の違いだが,少数派である後者による表記はとりわけ70歳以上で41%と高い値を示しているという.「愛知」については Aichi が88.0%,Aiti が10.8%となり,ここでもヘボン式が優勢である.

ところが「五所川原」になると,訓令式の Gosyogawara が54.8%,ヘボン式 Goshogawara が43.9%となり,形勢が逆転しているのがおもしろい.さらに「抹茶」の混乱ぶりも興味深い.ヘボン式の matcha と maccha がそれぞれ32.4%,12.1%,訓令式 mattya が23.6%だという.ヘボン式は緩く「英語式」と捉えてよいが,英語における <tch> の綴字については「#4033. 3重字 <tch> の分布と歴史」 ([2020-05-12-1]),「#4034. 3重字 <tch> の綴字に貢献した Caxton」 ([2020-05-13-1]) で英語史の観点から論じたことがある.

「どのローマ字表記を使うか」という質問の回答結果を読み解くと,全体の趨勢としては訓令式よりもヘボン式が優勢であるといえそうだ.日本語母語話者が用いるローマ字表記としては,日本語の音韻体系に寄り添った訓令式のほうが規則的で例外が少なく馴染みやすいというのが理屈上の議論なのだが,実際のところは英語教育などを通じて英語の綴字に慣れ親しんでいる人が多いからだろうか,ヘボン式への傾斜が今回確認されたことになる.

日本語のローマ字表記については,日本語音韻体系あるいは英語綴字体系との親和性という音韻論・綴字論の観点から,訓令式とヘボン式(とその他)のいずれが好ましいかという議論がなされてきた.しかし,より重要な論点は,どのような機会に日本語がローマ字表記されるのか,という社会語用論的な文脈にあると私は考えている.

日本語を理解しないインバウンド訪問者を念頭に日本語をローマ字表記するという場面であれば,国際語である英語に寄り添ったヘボン式を用いるほうが伝わりやすいことが多いだろう.しかし,日本語母語話者が日本語をタイピングする際にローマ字を用いるという場面であれば,打数の観点からも日本語に寄り添った訓令式のほうが合理的である.

では,道路標識などで漢字書きされた難語地名の振り仮名としてローマ字が用いられる場合には,どちらがベターだろうか.日本語母語話者にとっては漢字を読み解くヒントの役割を果たすかもしれないが,漢字を読めない日本語非母語話者にとっては,ローマ字表記はヒントどころかアンサーそのものとなる.

複数のローマ字表記があると混乱を招くので整理するのがよいという意見は理解できる.とりわけ公的な色彩の強い文書ではその通りだろう.一方,上述のようにローマ字を使う場面(社会語用論的なレジスター)は公式文書以外にもあり,多様である.整理するにせよ,何をどこまで整理するのがよいのか,というところから議論を始める必要がある.

ローマ字を巡る話題は hellog でも romaji の記事群で取り上げてきたので,そちらも参照.

2021-04-12 Mon

■ #4368. 年度初めに「英語の先生がこれだけ知っておくと安心というアルファベット関連の話し」の記事セット(2021年度版) [hellog_entry_set][alphabet][hel_education][writing][orthography][grammatology][romaji][spelling][elt]

年度初めのこの時期,児童・生徒たちにローマ字なり英語アルファベットなりの読み書きを教え始める学校の先生も多いと思います.平仮名や片仮名と同じで,何度も読んで書いて練習し慣れていくというスタイルが普通かと思います.

学習者にとってはこのように基礎的な作業となるわけですが,教える先生の側にあっては,是非ともアルファベットの成立や発展などの背景的な知識を持っておくことをお薦めします.学習者からの鋭い質問にも答えられるようになりますし,実際にそのような知識を学習者に教える機会はないとしても,アルファベット1文字1文字に歴史的な深みがあることを知っておくことは大事だと思うからです.そこで,本ブログより関係する記事を集め,以下の記事セットとして整理してみました.

・ 「英語の先生がこれだけ知っておくと安心というアルファベット関連の話し」の記事セット(2021年度版)

同趣旨で,およそ1年前,2020年度の開始期に合わせて「#4038. 年度初めに「英語の先生がこれだけ知っておくと安心というアルファベット関連の話し」の記事セット」 ([2020-05-17-1]) を公開していました.今回のものは,その改訂版ということになります.昨年度中は「hellog ラジオ版」と称して音声コンテンツを多く作ってきたので,今回の改訂版には,アルファベットに関する音声ファイルへのリンクなども加えてあります.

もちろんアルファベットに関する背景知識は,英語の先生に限らず,一般の英語学習者にも持っていてもらいたい知識です.そして,目下「英語史導入企画2021」のキャンペーン中でもありますし,英語史に関心のあるすべての人々に持っていてもらいたい知識でもあります.

2020-05-17 Sun

■ #4038. 年度初めに「英語の先生がこれだけ知っておくと安心というアルファベット関連の話し」の記事セット [hellog_entry_set][alphabet][hel_education][writing][orthography][grammatology][romaji][spelling][elt]

本ブログでは,英語のアルファベット (alphabet) に関する記事を多く書きためてきました.今年度はようやく年度が始まっているという学校が多いはずですので,先生方も児童・生徒たちに英語のアルファベットを教え始めている頃かと思います.算数のかけ算九九と同じで,アルファベットの学習も基礎の基礎としてドリルのように練習させるのが普通かと思います.しかし,先生方には,ぜひとも英語アルファベットの成立や発展について背景知識をもっておいてもらえればと思います.その知識を直接子供たちに教えはせずとも,1文字1文字に歴史的な深みがあることを知っているだけで,教えるに当たって気持ちの余裕が得られるのではないでしょうか.以下に,そのための記事セットをまとめました.

・ 「英語の先生がこれだけ知っておくと安心というアルファベット関連の話し」の記事セット

この記事セットは,実際には何年も英語を学び続けてきた上級者に対しても十分に楽しめる読み物となっていると思います.アルファベットに関するネタ集としてもどうぞ.

2020-05-13 Wed

■ #4034. 3重字 <tch> の綴字に貢献した Caxton [caxton][spelling][orthography][consonant][trigraph][romaji][grahotactics]

昨日の記事「#4033. 3重字 <tch> の分布と歴史」 ([2020-05-12-1]) に引き続き,無声後部歯茎破擦音 [ʧ] に対応する <tch> という3重字 (trigraph) について.昨日も述べたように,中英語ではこの子音を表わす綴字には様々なものがあり,<cc>, <cch>, <hch>, <tch> のほか <chch> など大仰な組み合わせもあった.このように子音字をいくつか重ね合わせるのは,直前の母音が短いことを示す英語の綴字に特徴的な重複 (doubling) の慣習によるものである.理屈上は <chch> のような綴字が最も忠実な重複の形式だったのだろうと思われるが,さすがに大袈裟に過ぎるという意識が働いたのか,やがて他の綴字に席を明け渡していくことになった.その際に影響力を行使した可能性があるのが,後期中英語の印刷家 William Caxton (1422?--91) である.Carney (121) は,<tch> の綴字慣習を Caxton に帰し,評価している.

We owe the <tch> spelling to Caxton. The literally 'doubled' spelling <chch> was in use in Middle English, though it was often simplified to <cch> . . . . The <t> of Caxton's spelling has some phonetic appropriateness and the longer *<chch> would exceed the general limits on the size of consonant spellings. There is a clear graphotactic constraint on doubling a digraph: *<thth>, *<shsh>, *<ngng>.

Caxton について <tch> に注目して調査したことはないので,Caxton のテキスト間での分布や,その後の後世への影響が直接的だったのか,どの程度大きかったのか等に関してここでは判断できない.しかし,<tch> という現代英語の正書法のなかでも割と異端的な部類に属すると思われる3重字の普及に,かの印刷家が一枚噛んでいたとするならば愉快な話しである.昨日の記事で取り立てた matcha (抹茶)の陰に,Caxton が隠れていたかもしれないのだ.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

2020-05-12 Tue

■ #4033. 3重字 <tch> の分布と歴史 [spelling][orthography][consonant][phonotactics][digraph][norman_french][digraph][trigraph][romaji]

中学1年生の英語教科書に,英語綴字の世界に徐々に誘うためにヘボン式ローマ字を経由するという試みがあるようだ.そこで「抹茶」は matcha と綴られるとの記述がある.案の定それ以上の詳しい説明はなく,ヘボン式ローマ字(そして含意として英語の正書法の一部)では,そのように綴られるのだとさらっと提示されているだけである.今回は,この無声後部歯茎破擦音 [ʧ] に対応する <tch> という3重字 (trigraph) が,英語の正書法において,そしてその歴史において,どのように位置づけられてきたかを考えてみたい.

現代英語の正書法では,[ʧ] の発音に対しては <ch> という2重字 (digraph) の対応が最も普通である (ex. chance, child, choose, crunchy, duchess, luncheon, bench, such, which) .しかし,主に語末において問題の <tch> への対応例も少なくない.例えば,「#49. /k/ の口蓋化で生じたペア」 ([2009-06-16-1]) でみたように古英語の口蓋化 (palatalisation) で生じた語形に由来する batch, ditch, match (相手), watch, wretch などがすぐに挙げられるし,「#95. まだある! Norman French と Central French の二重語」 ([2009-07-31-1]) でみたように catch といった Norman French 由来の借用語や,その他フランス語からの借用語の例として crotch, match (マッチ棒),butcher, hatchet, hutch などもある.

Upward and Davidson (159) によれば,<tch> の事例の7割ほどは,ゲルマン系の語の語末において起こっているという.語中に現われる例は,上にいくつか示したもののほか,重要な語として古英語から文証される kitchen を挙げておこう.

また,相対的に目立たないが,上述の通りフランス借用語の例も確かにある.それらの語は,中英語期の借用時にこそ boucher, hachet, huche などと <ch> で綴られたが,後に <tch> をもつ本来語に引きつけられたのか,butcher, hatchet, hutch という綴字へ鞍替えした.鞍替えといえば逆のパターンもあり,初期近代英語では atchieve, batcheler, dutchess, toutch などと綴られていた語が,後に <ch> で綴られるようになっている (Upward and Davidson 159) .

語の内部での位置についていえば,「#3882. 綴字と発音の「対応規則」とは別に存在する「正書法規則」」 ([2019-12-13-1]) で触れたように,<tch> が語頭に立つことは原則としてない.

音素配列論の観点からは,<tch> に先行する母音は原則として短母音であるという特徴がある.しかし,aitch (= H) だけは例外で2重母音が先行している.これは,オリジナルの ache の綴字が「痛み」を意味する語と同綴りになってしまうことを嫌った19世紀の刷新とされる (Upward and Davidson 159) .

改めて中英語にまで話しを戻すと,当時の綴字の多様性はよく知られている通りだが,問題の無声後部歯茎破擦音についても <cc>, <cch>, <chch>, <hch>, <tch> などの異綴りがあった.現代英語の <tch> をもつ語群が,その安定的な綴字を示すようになるのは1600年頃だという (Upward and Davidson 38) .

最後に世界の諸言語からの借用語にみられる,多少なりともエキゾチックな <tch> を挙げておこう.apparatchik, datcha, etch, ketchup, kvetch, litchi, patchouli, potlatch, sketch. そして興味深い固有名の例も.Aitchison, Batchelor, Bletchley, Cesarewitch, Craitchit, Dutch, Hitchin, Hutchinson, Kitchener, Mitchell, Redditch, Ritchie, Saskatchewan, Thatcher.

このような複雑な歴史を経てどうにかこうにか定着した英語正書法の <tch> が,ヘボン式ローマ字による matcha (抹茶)の綴字に引き継がれていることになる.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2019-11-16 Sat

■ #3855. なぜ「新小岩」(しんこいわ)のローマ字表記は *Shingkoiwa とならず Shinkoiwa となるのですか? [sobokunagimon][nasal][consonant][japanese][romaji][phonetics][phonology][phoneme][allophone][spelling][orthography][digraph][phonemicisation]

標題は,すでに「素朴な疑問」の領域を超えており,むしろ誰も問わない疑問でしょう.昨日までの3つの記事 ([2019-11-13-1], [2019-11-14-1], [2019-11-15-1]) で,なぜ「新橋」(しんばし)のローマ字表記 Shimbashi には n ではなく m が用いられるかという疑問について議論してきましたが,それを裏返しにしたような疑問となっています(なので,先の記事を是非ご一読ください).

[ŋ] の発音を ng の文字(2文字1組の綴字)で表わすことは現代英語では一般的であり,これは音韻論的に /ŋ/ が一人前の音素として独立している事実に対応していると考えられます.同じ鼻子音であっても [n] や [m] と明確に区別されるべきものとして [ŋ] が存在し,だからこそ n や m と綴られるのではなく,ng という独自の綴り方をもつのだと理解できます.とすれば,新小岩の発音は [ɕiŋkoiwa] ですから,英語(あるいはヘボン式ローマ字)で音声的に厳密な表記を目指すのであれば *Shingkoiwa がふさわしいところでしょう.同様の理由で,英語の ink, monk, sync, thank も *ingk, *mongk, *syngc, *thangk などと綴られてしかるべきところです.しかし,いずれもそうなっていません.

その理由は,/ŋ/ については /n/ や /m/ と異なり,自立した音素としての基盤が弱い点にありそうです.歴史的にいえば,/ŋ/ が自立した音素となったのは後期中英語から初期近代英語にかけての時期にすぎません(cf. 「#1508. 英語における軟口蓋鼻音の音素化」 ([2013-06-13-1]))./n/ や /m/ が印欧祖語以来の数千年の歴史を誇る大人の音素だとすれば,/ŋ/ は赤ん坊の音素ということになります./ŋ/ は中英語期まではあくまで音素 /n/ の条件異音という位置づけであり,音韻体系上さして重要ではなく,それゆえに綴字上も特に n と区別すべきとはみなされていなかったのです.言い換えれば,[k] や [g] の前位置における [ŋ] は条件異音として古来当たり前のように実現されてきましたが,音素 /ŋ/ としては存在しなかったため,書き言葉上は単に n で綴られてきたということです.

中英語で kingk (king), dringke (drink), thingke (think) などの綴字が散発的にみられたことも確かですが,圧倒的に普通だったのは king, drink, think タイプのほうです.近代以降,音韻論的には /ŋ/ の音素化が進行したとはいえ,綴字的には前時代からの惰性で ng, nk のまま標準化が進行することになり,現代に至ります.

標題の疑問に戻りましょう.「新小岩」の「ん」は音声的には条件異音 [ŋ] として実現されますが,英語では条件異音 [ŋ] を綴字上 ng として表記する習慣を育んでこなかった歴史的経緯があります.そのため,英語表記,およびそれに基づいたヘボン式ローマ字では,*Shingkoiwa とならず,n を代用して Shinkoiwa で満足しているのです.

2019-11-15 Fri

■ #3854. なぜ「新橋」(しんばし)のローマ字表記 Shimbashi には n ではなく m が用いられるのですか? (3) [sobokunagimon][nasal][consonant][japanese][romaji][phonetics][phonology][phoneme][allophone][assimilation][spelling][orthography][digraph]

この2日間の記事 ([2019-11-13-1], [2019-11-14-1]) で標題の素朴な疑問について考えてきました.表面的にみると,日本語では「しんじゅく」「しんばし」という表記で「ん」を書き分けない一方,英語(あるいはヘボン式ローマ字)では Shinjuku と Shimbashi を書き分けているのですから,英語の表記は発音の違いに実に敏感に反応する厳密な表記なのだな,と思われるかもしれません.しかし,n と m の書き分けのみを取り上げて,英語表記が音声的に厳密であると断言するのは尚早です.他の例も考察しておく必要があります.

n と m という子音の違いが重要であるのは,両言語ともに一緒です.英語で nap と map の違いが重要なのと同様に,日本語で「な(名)」 na と「ま(間)」 ma の違いは重要です.ですから,日本語単語のローマ字表記において na と ma のように書き分けること自体は不思議でも何でもありません.ただし,問題の鼻子音が次に母音が来ない環境,つまり単独で立つ場合には日本語では鼻子音の違いが中和されるという点が,そうでない英語と比べて大きく異なるのです.

「さん(三)」は通常は [saɴ] と発音されますが,個人によって,あるいは場合によって [san], [saɲ], [saŋ], [sam], [sã] などと実現されることもあります.いずれの発音でも,日本語の文脈では十分に「さん」として解釈されます.ところが,英語では sun [sʌn], some [sʌm], sung [sʌŋ] のように,いくつかの鼻子音は単独で立つ環境ですら明確に区別しなければなりません.英語はこのように日本語に比べて鼻子音の区別が相対的に厳しく,その厳しさが正書法にも反映されているために,Shinjuku と Shimbashi の書き分けが生じていると考えられます.

しかし,話しはここで終わりません.上に挙げた sung [sʌŋ] のように,ng という綴字をもち [ŋ] で発音される単語を考えてみましょう. sing, sang, song はもちろん king, long, ring, thing, young などたくさんありますね.英語では [ŋ] を [n] や [m] と明確に区別しなければならないので,このように ng という 独自の文字(2文字1組の綴字)が用意されているわけです.とすれば,n と m が常に書き分けられるのと同列に,それらと ng も常に書き分けられているかといえば,違います.例えば ink, monk, sync, thank は各々 [ɪŋk], [mʌŋk], [sɪŋk], [θæŋk] と発音され,紛れもなく [ŋ] の鼻子音をもっています.それなのに,*ingk, *mongk, *syngc, *thangk のようには綴られません.n と m の場合とは事情が異なるのです.

英語は [n], [m], [ŋ] を明確に区別すべき発音とみなしていますが,綴字上それらの違いを常に反映させているわけではありません.n と m を書き分けることについては常に敏感ですが,それらと ng の違いを常に書き分けるほど敏感なわけではないのです.日本語の観点から見ると,英語表記はあるところでは確かに音声的により厳密といえますが,別のところでは必ずしも厳密ではなく,日本語表記の「ん」に近い状況といえます.もしすべての場合に厳密だったとしたら,「新小岩」(しんこいわ) [ɕiŋkoiwa] の英語表記(あるいはヘボン式ローマ字表記)は,現行の Shinkoiwa ではなく *Shingkoiwa となるはずです.

標題の疑問に戻りましょう.なぜ「新橋」(しんばし)のローマ字表記 Shimbashi には n ではなく m が用いられるのでしょうか.この疑問に対して「英語は日本語よりも音声学的に厳密な表記を採用しているから」と単純に答えるだけでは不十分です.「新橋」の「ん」では両唇が閉じており,だからこそ m と表記するのですと調音音声学の理屈を説明するだけでは足りません.その理屈は,完全に間違っているとはいいませんが,Shinkoiwa を説明しようとする段になって破綻します.ですので,標題の疑問に対するより正確な説明は,昨日も述べたように「英語正書法が要求する程度にのみ厳密な音声表記で表わしたもの,それが Shimbashi だ」となります.もっと露骨にいってしまえば「Shimbashi と綴るのは,英語ではそう綴ることになっているから」ということになります.素朴な疑問に対する答えとしては身もふたもないように思われるかもしれませんが,共時的な観点からいろいろと考察した結果,私がぐるっと一周してたどりついた当面の結論です(通時的な観点からはまた別に議論できます).

2019-11-14 Thu

■ #3853. なぜ「新橋」(しんばし)のローマ字表記 Shimbashi には n ではなく m が用いられるのですか? (2) [sobokunagimon][nasal][consonant][japanese][romaji][phonetics][phonology][phoneme][allophone][assimilation][vowel][spelling][spelling][orthography]

昨日の記事 ([2019-11-13-1]) で,日本語の「ん」が音声環境に応じて数種類の異なる発音で実現されることに触れました.この事実について,もう少し具体的に考えてみましょう.

佐藤 (49) によると,撥音「ん」の様々な音声的実現について,次のように説明があります.

後続子音と同じ調音点の鼻音を一定時間引き延ばすことで生じる音である.後続子音が破裂音や鼻音のときは,[p] [b] [m] の前で [m], [t] [ts] [d] [dz] [n] の前で [n], [tɕ] [dʑ], [ɲ] の前で [ɲ], [k] [ɡ] [ŋ] の前で [ŋ] になる.

ンでの言いきり,つまり休止の直前では,口蓋垂鼻音 [paɴ] となる.個人または場面により,[m] や [n] や [ŋ],または鼻母音になることもある.「しんい(真意)」「しんや(深夜)」のような,母音や接近音の前のンも,口蓋垂鼻音 [paɴ] となると説明されることがあるが,実際はよほど丁寧に調音しない限り閉鎖は生じず,[ɕiĩi] のように [i] の鼻母音 [ĩ] となることが多い.

後続子音がサ行やハ行などの摩擦音のときも,破裂音と同じ原理で,同じ調音点の有声摩擦音が鼻音化したものとなるが,前母音の影響も受けるため記号化が難しい.簡略表記では概略,[h] [s] [ɸ] の前で [ɯ̃], [ɕ] [ç] の前で [ĩ] のような鼻母音となると考えておけばよい.

日本語の「ん」はなかなか複雑なやり方で様々に発音されていることが分かるでしょう.仮名に比べれば音声的に厳密といってよい英語表記(あるいはそれに近いヘボン式ローマ字表記)でこの「ん」を書こうとするならば,1種類の書き方に収まらないのは道理です.結果として,Shinjuku だけでなく Shimbashi のような綴字が出てくるわけです.

しかし,仮名と比較すればより厳密な音声表記ということにすぎず,英語(やローマ字表記)にしても,せいぜい n と m を書き分けるくらいで,実は「厳密」などではありません.英語正書法が要求する程度にのみ厳密な音声表記で表わしたもの,それが Shimbashi だと考えておく必要があります.

なお,言いきりの口蓋垂鼻音 [ɴ] について『日本語百科大事典』 (247) から補足すると,「これは積極的な鼻子音であるというよりは,口蓋帆が下がり,口が若干閉じられることによって生じる音」ということです.

・ 佐藤 武義(編著) 『展望 現代の日本語』 白帝社,1996年.

・ 『日本語百科大事典』 金田一 春彦ほか 編,大修館,1988年.

2019-11-13 Wed

■ #3852. なぜ「新橋」(しんばし)のローマ字表記 Shimbashi には n ではなく m が用いられるのですか? (1) [sobokunagimon][nasal][consonant][japanese][romaji][phonetics][phonology][phoneme][allophone][assimilation][language_planning][spelling][orthography]

(後記 2021/04/29(Thu):本記事は「素朴な疑問」を扱った記事のなかでもとりわけ多く参照されているようです.これ自体はとても嬉しいことです.ただ,本記事の説明は「教科書的な回答」ではあるものの,筆者としては不十分な回答にとどまると考えています.むしろ,この回答の問題点を指摘し,続編で本格的に議論してゆくつもりで本記事を書いたという経緯があります.ですので,ぜひ続編の3記事も合わせて読んでいただければと思います.誤解を恐れずに言えば,本記事の「教科書的な回答」では不十分です.)

取り上げる例が「新橋」かどうかは別にしても,「ん」がローマ字で m と綴られる問題はよく話題にのぼります.

JR山手線の新橋駅の駅名表記は確かに Shimbashi となっています.日本語の表記としては「しんばし」のように「ん」であっても,英語表記(正確にいえば,JRが採用しているとおぼしきヘボン式ローマ字表記に近い表記)においては n ではなく m となります.これはいったいなぜでしょうか.この問題は,実は英語史の観点からも迫ることのできる非常にディープな話題なのですが,今回は教科書的な回答を施しておきましょう.

まず,基本的な点ですが,ヘボン式ローマ字表記では「ん」の発音(撥音と呼ばれる音)は,b, m, p の前位置においては n ではなく m と表記することになっています.したがって,「難波」(なんば)は Namba,「本間」(ほんま)は Homma,「三瓶」(さんぺい)は Sampei となり,それと同様に新橋(しんばし)も Shimbashi となるわけです.もちろん,問題はなぜそうなのかということです.

b, m, p の前位置において m と表記される理由を理解するためには,音声学の知識が必要です.日本語の撥音「ん」は特殊音素と呼ばれ,日本語音韻論では /ɴ/ と表記されます.理論上1つの音であり,日本語母語話者にとって紛れもなく1つの音として認識されていますが,実際上は数種類の異なる発音で実現されます.「ん」はどのような音声環境に現われるかによって,異なる発音として実現されるのです.

「難波」「本間」「三瓶」の3単語を発音してみると,「ん」の部分はいずれも両唇を閉じた発音となっていることが分かるかと思います.これはマ行子音 m の口構えにほかなりません.日本語母語話者にとっては「ん」として n を発音しているつもりでも,上の場合には実は m を発音しているのです.これは後続する m, b, p 音がいずれも同じ両唇音であるために,その直前に来る「ん」も歯茎音 n ではなく両唇音 m に近づけておくほうが,全体としてスムーズに発音できるからです.発音しやすいように前もって口構えを準備した結果,デフォルトの n から,発音上よりスムーズな m へと調整されているというわけです.

微妙な変化といえば確かにそうですので,日本語表記では,特に発音の調整と連動させずに「ん」の表記のままでやりすごしています(連動させるならば,候補としては「む」辺りの表記となるでしょうか).しかし,このような発音の違いに無頓着ではいられない英語の表記(および,それに近いヘボン式ローマ字表記)にあっては,上記の音声環境においては,n に代えて,より厳密な音声表記である m を用いるわけです.

日本語母語話者にとっては「新宿」(しんじゅく)も「新橋」(しんばし)も同じ「ん」音を含むのだから,同じ「ん」 = n の表記を用いればよいではないかという理屈ですが,英語(やヘボン式ローマ字)では2つの「ん」が実は同じ発音でないという事実を重視して,前者には n の文字を,後者には m の文字を当て,区別して表記するならわしだということです.

ローマ字で書くとはいえ,読者として日本語母語話者を念頭におくのであれば n と表記するほうが分かりやすいのはいうまでもありません.これを実現しているのが訓令式ローマ字です.それによると「新橋」は Sinbasi となります.おそらくJR(を含む鉄道各社)は,想定読者として非日本母語話者(おそらく英語表記であれば理解できるだろうと思われる多くの外国人)を設定し,訓令式ではなくヘボン式(に類似した)ローマ字表記を採用しているのではないかと考えられます.Shimbashi 問題は,日本語と英語にまつわる音声学・音韻論・綴字の問題にとどまらず,国際化を視野に入れた日本の言語政策とも関わりのある問題なのです.

2019-08-21 Wed

■ #3768. 「漢字は多様な音をみえなくさせる,『抑制』の手段」 [standardisation][japanese][writing][alphabet][grammatology][kanji][romaji][me_dialect]

昨日の記事「#3767. 日本の帝国主義,アイヌ,拓殖博覧会」 ([2019-08-20-1]) に引き続き,金田一京助の言語観について.金田一は,日本語表記のローマ字化の運動には与していなかった.ヘボン式か日本式かという論争にも首を突っ込まなかったようだ.同郷の歌人で『ローマ字日記』を書いた石川啄木が関心を寄せた社会主義にはぞっとしなかったと回想しているが(安田,p. 176--77),ローマ字化と社会主義化を関連づけて考えていた節がある.アイヌ語をローマ字やカタカナで書き取っていた金田一にとって,日本語をそれと同一にしたくないという思いがあったのかもしれない.

安田 (177) は,金田一のローマ字観や仮名観,およびその裏返しとしての漢字観について,次のように引用し,説明している.

「方言は保存すべきか」(一九四八)で,「今後世の中が表音式仮名遣となつて行き,またローマ字書きとなつて行つて,方言がそのまゝ書き出されたら,日本の言語がどういふことになるであらうか」とも述べている.発音をそのままに書くようにすると,そこにもたらされるのは混乱と分裂でしかない,という認識をとりだすことができる.社会主義のイメージとも連動しているのではないだろうか.漢字は金田一にとっては「圧制」というよりも多様な音をみえなくさせる,「抑制」の手段だったのかもしれない」

古今東西の言語の歴史において,いかなる権力をもってしても,人々の話し言葉の多様性を完全に抑え込むことができたためしはない.しかし,書き言葉において,そのような話し言葉の多様性を形式上みえなくさせることはできる.実際,文字をもつ近代社会の多くでは,書き言葉の標準化の名のもとに,まさにそのことを行なってきたのである.その際に,表語文字を用いたほうが,発音上の多様性をみえなくさせやすいことはいうまでもない.表音文字は,その定義通り発音をストレートに表わしてしまうために,発音上の多様性を覆い隠すことが難しい.一般的にいえば,表語文字と表音文字とでは,前者のほうが標準化に向いているということかもしれない.多様性を抑制する手段としての表語文字,というとらえ方は的を射ていると思う.

上に述べられている「発音をそのままに書くようにすると,そこにもたらされるのは混乱と分裂でしかない,という認識」は,私たちにも共感しやすいのではないだろうか.しかし,英語史をみれば,中英語期がまさにそのような混乱と分裂の時代だったのである.ただ,その後期にかけては標準的な綴字が発達していくことになる.「#929. 中英語後期,イングランド中部方言が標準語の基盤となった理由」 ([2011-11-12-1]),「#1311. 綴字の標準化はなぜ必要か」 ([2012-11-28-1]),「#1450. 中英語の綴字の多様性はやはり不便である」 ([2013-04-16-1]) をはじめ me_dialect の各記事を参照.

・ 安田 敏朗 『金田一京助と日本語の近代』 平凡社〈平凡社新書〉,2008年.

2019-07-01 Mon

■ #3717. 音声学と音韻論はどう違うのですか? [phonetics][phonology][sobokunagimon][romaji]

言語音を研究する言語学の分野として,音声学 (phonetics) と音韻論 (phonology) がある.いずれも大学に入って初めて学ぶ専門領域のはずなので,両分野の違いを明確に認識している人は少ないかもしれない.両者は同じ音声を扱っており密接な関係にあることは確かなのだが,言語音に対する視点は180度異なっている.このことは非常に重要である.

だが,それほど異なると言っておきながら,違いを端的に説明するのは案外むずかしい.音声学が物理的,音韻論が心理的といったところで,それほど理解はされないだろう.そこで私がこれを説明するのにしばしば持ち出すのは,ローマ字のヘボン式と訓令式の違いである.「シ」はヘボン式では shi と表記し,訓令式では si と表記する.また,「ツ」はヘボン式では tsu,訓令式では tu と表記する.ここでヘボン式はより音声学的であり,日本式はより音韻論的といえる.訓令式の si, tu は,そのままでは「シ」「ツ」の発音ではなく,まるで「スィ」「トゥ」の発音のようではないかという向きがあるかもしれないが,そのような見解はすでに英語本位の発想,「音声学」的な発想にどっぷり浸かっている視点である.訓令式の si = 「シ」,tu = 「ツ」は,日本語母語話者にとってはきわめて自然な表記である.サ行音を一貫して s で,タ行音を一貫して t で表記することは,日本語母語話者の直感を反映したすぐれて「音韻論」的な発想である.実際,私はこの文章をPC上で書きながら,ほとんどの場合「し」は shi ではなく si と,「つ」は tsu ではなく tu とタイプしている.3文字ではなく2文字のタイピングで済むので,効率的かつ合理的な方法だ.まさに「音韻論」的な発想である.

音声学と音韻論を違いを説明するには,私の言葉足らずの解説よりも,専門家による記述のほうが適切だろう.新谷 (1) より「音声学的記述と音韻論的記述」と題するセクションを引用する.

分節音 (segment) あるいは言語音 (speech sound)について記述する際には,大きく分けて音声学的 (phonetic) な方法と音韻論的 (phonological) な方法の二つがある.音声学的な記述方法は,分節音が持つ特徴を物理的な側面から観察し記述するものである.一方,音韻論的な記述方法は,分節音が他の分節音と異なるかどうか,つまり音の違いがその言語の母語話者にとって意味の違いをもたらすか否かという分節音の機能面に注目する.

seat [siːt] と set [sɛt] という単語に含まれる [iː] と [ɛ] を例にとって考えてみよう.これら二つの母音は,[iː] は口腔内で舌が相対的に前の方に位置し,また口の開きも相対的に小さい状態で調音される.[ɛ] は [iː] と同様に舌の位置が前方であるが,口の開きは [iː] よりは大きくなる.このように,分節音について物理的な特徴を述べるのが音声学的な記述である.

これに対して音韻論的記述では,[iː] と [ɛ] が英語母語話者にとって異なる母音であると認識されるかどうかが焦点となる.[iː] と [ɛ] は物理的に異なるのはもちろんであるが,seat [siːt] と set [sɛt] にみられるように,[iː] と [ɛ] の違いが英語という言語では重要な違いであることを意味する.これらを違う母音として扱わなければコミュニケーションに障害が生じ得るからである.このように意味の違いをもたらす分節音どうしは対立 (contrast) するという.このように,分節音をその機能面---もっといえば,言語使用者が頭の中で音をどう理解しているかという心的側面---に着目して述べるのが音韻論的な記述である.

ヘボン式の shi や tsu と訓令式の si や tu という表記は,したがってどちらが正しい/誤っているという類いの問題ではない.それは,より音声学的な視点に立っているか,より音韻論的な視点に立っているかの違いである.事実云々ではなく立場の違いにすぎない.「ヴァイオリン」と書くか「バイオリン」と書くかの違いも,正誤の問題ではなく,音に対する2つのアプローチの問題なのである (cf. 「#3325. 「ヴ」は日本語版の語源的綴字といえるかも?」 ([2018-06-04-1]),「#3667. 消えゆく「ヴ」」 ([2019-05-12-1]),「#3628. 外国名表記「ヴ」消える」 ([2019-04-03-1]),「#3690. 「ヴ」の根強い人気」 ([2019-06-04-1]) .

なお,音声学的な表記は [ ] で囲み,音韻論的な表記は / / で囲むのが慣習である.関連して「#669. 発音表記と英語史」 ([2011-02-25-1]) も参照.

・ 新谷 敬人 「第1章 音の体系と分類」菅原 真理子(編)『音韻論』朝倉日英対照言語学シリーズ 3 朝倉書店,2014年.1--29頁.

2019-06-05 Wed

■ #3691. ローマ字でも日本人名は姓→名の順序で [romaji][syntax][onomastics][personal_name][japanese]

私の名前は「堀田隆一」だが,英語を習い始めたときからローマ字書きでは Ryuichi Hotta と書き続けてきた.英語の教科書でも日本人名はそのような書き方だったし,英語圏では「名→姓」という順序が原則だとなれば,特に疑問を抱くこともなかった.だが,後年になってよく考えてみると,私の名前は「隆一堀田」ではなくあくまで「堀田隆一」である.ローマ字で書くにせよ,並び順も含めた Hotta Ryuichi という全体が自らの名前なのではないかという,しごく当たり前のことに気づいた.もちろん人名には正式な名前を崩したニックネームなどの別名があってもよいし,その点でいえば姓・名の順序を入れ替えたヴァリアントがあってもよい.しかし,正式な名前となれば,やはり Hotta Ryuichi なのだろうなと,今では思っている.

先週,文化庁が日本人名のローマ字表記を姓→名の順で書くようにと官公庁や報道機関などに通知を出したという新聞記事をいくつか読んだ.実は,かつても似たようなお触れが出されたことがあった.2000年に当時の文部省・国語審議会が,人類の言語の多様性を意識し生かしていくべきだという方針のもとに,姓→名のローマ字表記が望ましいと答申したのである.しかし,2000年に示されたこの方向性は定着しなかった.この問題の最近の再燃は,河野太郎外相の持論に端を発するようだ.中国の習近平 (Xi Jinping) や韓国の文在寅 (Moon Jae-in) などは英語でも姓→名と表記しているのに,日本人だけ欧米式に合わせているのは妙ではないか,というわけだ.外相自身は,名刺などでは持論通りの姓→名にしているが,一人で頑張っていても無意味だとして,検討を進めることにしたという.

日本人名のローマ字表記の名→姓の慣行は,予想通り,明治時代の欧化主義の一環だったらしい.幕末の日米和親条約 (1854) では姓→名でサインされていたが,明治に入ると岩倉具視宛ての英語の手紙に Tomomi Iwakura が確認されるなど,名→姓も現われるようになった.それでも1870年代まではまだ姓→名が多かったようで,名→姓が増えてきたのは,続く80年代,90年代になってからという.

近年の動向としては,2001年度以前の中学英語教科書では名→姓で自己紹介するような英文が普通だったが,2002年度以後は先の2000年の答申を受けて姓→名となっているという.また,団体によっても慣行は異なるようだ.たとえば日本サッカー協会では2012年に姓→名にすることを発表したが,クレジットカードなどでは名→姓がいまだ一般的である.楽天やトヨタ自動車のような国際企業も名→姓だという.

2000年の答申では定着しなかったが,今回の文化庁の再挑戦は奏功するのだろうか.ちなみに,私自身は姓であることを示すために大文字書きして HOTTA Ryuichi などとすることが多いが,正直なところをいえば中学時代に刷り込まれた慣習からは脱しがたく,ついつい Ryuichi Hotta と書いていることもしばしばである.

そもそも英語と日本語とでなぜ姓と名の順序が異なるのかという問題は,ある意味で統語論の話題といえる.これについては「#2366. なぜ英語人名の順序は「名+姓」なのか」 ([2015-10-19-1]) をどうぞ.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow