2019-07-17 Wed

■ #3733.『英語教育』の連載第5回「なぜ英語は語順が厳格に決まっているのか」 [rensai][notice][word_order][old_norse][syntax][contact][synthesis_to_analysis][sociolinguistics][sobokunagimon][link]

7月14日に,『英語教育』(大修館書店)の8月号が発売されました.英語史連載記事「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ」の第5回「なぜ英語は語順が厳格に決まっているのか」が掲載されています.ご一読ください.

標題の問いに端的に答えるならば, (1) 古英語の屈折が言語内的な理由で中英語期にかけて衰退するとともに,(2) 言語外的な理由,つまりイングランドに来襲したヴァイキングの母語である古ノルド語との接触を通じて,屈折の衰退が促進されたから,となります.

これについては,拙著『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』(中央大学出版部,2011年)の第5章第4節でも論じましたので,そちらもご参照ください.言語は,そのような社会的な要因によって大きく様変わりすることがあり得るのです.

関連して,以下の記事もどうぞ.

・ 「#1170. 古ノルド語との言語接触と屈折の衰退」 ([2012-07-10-1])

・ 「#3131. 連載第11回「なぜ英語はSVOの語順なのか?(前編)」」 ([2017-11-22-1])

・ 「#3160. 連載第12回「なぜ英語はSVOの語順なのか?(後編)」」 ([2017-12-21-1])

・ 堀田 隆一 「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ 第5回 なぜ英語は語順が厳格に決まっているのか」『英語教育』2019年8月号,大修館書店,2019年7月14日.62--63頁.

・ 堀田 隆一 『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』 中央大学出版部,2011年.

2019-07-15 Mon

■ #3731. 講座「英語の歴史と語源」の第1回「インドヨーロッパ祖語の故郷」を終えました [asacul][notice][slide][indo-european][link]

「#3687. 講座「英語の歴史と語源」が始まります」 ([2019-06-01-1]) で紹介しましたが,一昨日の7月13日(土),朝日カルチャーセンター新宿教室にて,講座「英語の歴史と語源」の初回「インドヨーロッパ祖語の故郷」が開講されました.これまでの講座では受講者は多くて10数名というところでしたが,今回は予想外に大勢の(30名を越える)受講者の方々に参加いただきました.おかげさまで後半には多くの質問やコメントも出て,活発な会となりました.ありがとうございます.英語史のおもしろさを伝えるためのシリーズですので,初回として関心をもってもらえたならば幸いです. *

初回はインド=ヨーロッパ語族の話しが中心でしたが,同語族のなかでの英語の位置づけを確認し,英語のなかに印欧祖語の遺産を多く見出すことができたかと思います.講座で使用したスライド資料をこちらに置いておきますので,復習等にご活用ください.

1. 英語の歴史と語源・1 「インドヨーロッパ祖語の故郷」

2. シリーズ「英語の歴史と語源」の趣旨

3. 第1回 インドヨーロッパ祖語の故郷

4. 要点

5. 目次

6. 1. インド=ヨーロッパ語としての英語

7. 印欧祖語の故郷

8. 印欧語族の系統図

9. 語派の分布図

10. 印欧語族の10語派

11. ゲルマン語派の系統図と分布図

12. 2. 印欧語比較言語学

13. 再建 (reconstruction)

14. 再建の例 (1): *ped- "foot"

15. 再建の例 (2): *snusós "daughter-in-law"

16. 比較言語学の精密さ

17. 印欧祖語のその他の特徴

18. 3. 英語にみられる印欧祖語の遺産

19. ゲルマン祖語までにしか遡れない単語

20. 車輪クルクル,回るサイクル

21. 車輪 (wheel) があれば荷車 (wagon) もあった

22. guest と host

23. 4. サラダボウルな英語語彙

24. 英語語彙の規模と種類の豊富さ

25. 英語語彙にまつわる数値

26. 英語と周辺の印欧諸語の関係

27. 英語語彙の3層構造

28. (参考)日本語語彙の3層構造

29. 日英語彙史比較

30. まとめ

31. シリーズの今後

32. 推薦図書

33. 参考文献(辞典類)

34. 参考文献(その他)

2019-07-09 Tue

■ #3725. 語彙力診断テストや語彙関連ツールなど [lexicology][bnc][coca][corpus][webservice][link]

以前「#833. 語彙力診断テスト」 ([2011-08-08-1]) を紹介したが,今回は中田(著)『英単語学習の科学』 (12) で取り上げられていた別の語彙診断力テスト Test Your Vocabulary Online With VocabularySize.com を紹介しよう.140問の4択問題をクリックしながら解き進めていくことで,word family ベースでの語彙力が判定できる.母語を日本語に設定して診断する.また,英語での出題のみとなるが,同じ語彙セットを用いた100問からなる語彙診断テストの改訂版もある.

関連して中田 (13) では,英単語の頻度レベルを調べるツールとして,Compleat Lexical Tutor の VocabProfilers が便利だとも紹介されている.BNC や COCA などを利用して,入力した単語(群)の頻度を1000語レベル,2000語レベルなどと千語単位で教えてくれる.ある程度の長さの英文を放り込むと,各単語を語彙レベルごとに色づけしてくれたり,分布の統計を返してくれる優れものだ.ただし,インターフェースがややゴチャゴチャしていて分かりにくい.

日本人の英語学習者にとっては,「標準語彙水準 SVL 12000」などに基づいて英文の語彙レベルを判定してくれる Word Level Checker も便利である.単語ごとにレベルを返してくれるわけではなく,入力した英文内の語彙レベルとその分布を返してくれるというツールである.

英文を入力すると,単語の語注をアルファベット順に自動作成してくれる Apps 4 EFL の Text to Flash というツールも便利だ.さらにこれの応用版で,単語をクリックすると意味がポップアップ表示される英文読解ページを簡単に作れる Pop Translation なるツールもある.世の中,便利になったものだなあ.

・ 中田 達也 『英単語学習の科学』 研究社,2019年.

2019-06-17 Mon

■ #3703.『英語教育』の連載第4回「なぜ比較級の作り方に -er と more の2種類があるのか」 [notice][hel_education][elt][sobokunagimon][adjective][adverb][comparison][rensai][latin][french][synthesis_to_analysis][link]

6月14日に,『英語教育』(大修館書店)の7月号が発売されました.英語史連載記事「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ」の第4回目として拙論「なぜ比較級の作り方に -er と more の2種類があるのか」が掲載されています.是非ご覧ください.

形容詞・副詞の比較表現については,本ブログでも (comparison) の各記事で扱ってきました.以下に,今回の連載記事にとりわけ関連の深いブログ記事のリンクを張っておきますので,あわせて読んでいただければ,-er と more に関する棲み分けの謎について理解が深まると思います.

・ 「#3617. -er/-est か more/most か? --- 比較級・最上級の作り方」 ([2019-03-23-1])

・ 「#3032. 屈折比較と句比較の競合の略史」 ([2017-08-15-1])

・ 「#456. 比較の -er, -est は屈折か否か」 ([2010-07-27-1])

・ 「#2346. more, most を用いた句比較の発達」 ([2015-09-29-1])

・ 「#403. 流れに逆らっている比較級形成の歴史」 ([2010-06-04-1])

・ 「#2347. 句比較の発達におけるフランス語,ラテン語の影響について」 ([2015-09-30-1])

・ 「#3349. 後期近代英語期における形容詞比較の屈折形 vs 迂言形の決定要因」 ([2018-06-28-1])

・ 「#3619. Lowth がダメ出しした2重比較級と過剰最上級」 ([2019-03-25-1])

・ 「#3618. Johnson による比較級・最上級の作り方の規則」 ([2019-03-24-1])

・ 「#3615. 初期近代英語の2重比較級・最上級は大言壮語にすぎない?」 ([2019-03-21-1])

・ 堀田 隆一 「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ 第4回 なぜ比較級の作り方に -er と more の2種類があるのか」『英語教育』2019年7月号,大修館書店,2019年6月14日.62--63頁.

2019-05-25 Sat

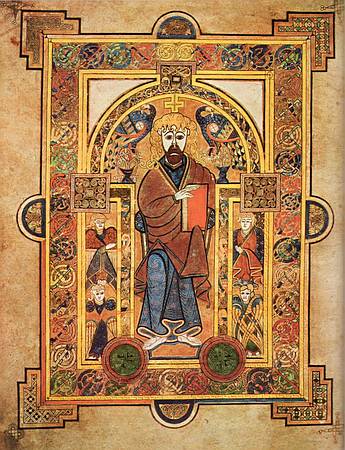

■ #3680. 『ケルズの書』がオンラインに [manuscript][celtic][literature][link][book_of_kells][bible][manuscript][literature][ireland][latin]

アイルランドとアングロサクソンがみごとに融合した装飾写本の傑作『ケルズの書』 (The Book of Kells) が,オンライン化した.こちらより,写本の精密画像が閲覧できる.この情報は "The Medieval Masterpiece, the Book of Kells, Is Now Digitized & Put Online" という記事で知った.

『ケルズの書』は,insular half-uncial 書体のラテン語で書かれた4福音書である.680ページからなる大部のところどころに極めて緻密な装飾が施されており,至高の芸術的価値を誇る.7世紀後半から9世紀にかけて,おそらくアイオナ島のアイルランド修道院で,時間をかけて編纂され装飾されたものだろう.西洋中世の写本といえば,まずこの写本の名前が挙がるというほどのダントツの逸品である.Encyclopaedia Britannica によると,次のように解説がある.

Illuminated gospel book (MS. A.I. 6; Trinity College Library, Dublin) that is a masterpiece of the ornate Hiberno-Saxon style. It is probable that the illumination was begun in the late 8th century at the Irish monastery on the Scottish island of Iona and that after a Viking raid the book was taken to the monastery of Kells in County Meath, where it may have been completed in the early 9th century. A facsimile was published in 1974.

ダブリンに行かずとも,いながらにしてこの傑作を眺められるようになった.すごい時代になったなぁ・・・.

・ Encyclopaedia Britannica. Encyclopaedia Britannica 2008 Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopaedia Britannica, 2008.

2019-05-22 Wed

■ #3677. 英語に関する「素朴な疑問」を集めてみました [link][sobokunagimon]

本ブログでは10年にわたり,英語史の観点から英語に関する「素朴な疑問」や「高度な(?)疑問」を取り上げてきましたが,今回過去の記事をざっと見直して,あらたに「素朴な疑問」のタグを貼りなおしてみました(本当はもっとあると思います).cat:sobokunagimon をクリックすると,記事の一覧が得られます.その中でもアクセス件数が多いものを中心に,以下にもいくつか列挙しておきます.勉強にも,ネタ仕込みにも,暇つぶしにもなるはずです.

・ 「#43. なぜ go の過去形が went になるか」 ([2009-06-10-1])

・ 「#68. first は何の最上級か」 ([2009-07-05-1])

・ 「#81. once や twice の -ce とは何か」 ([2009-07-18-1])

・ 「#157. foot の複数はなぜ feet か」 ([2009-10-01-1])

・ 「#169. get と give はなぜ /g/ 音をもっているのか」 ([2009-10-13-1])

・ 「#178. 動詞の規則活用化の略歴」 ([2009-10-22-1])

・ 「#184. two の /w/ が発音されないのはなぜか」 ([2009-10-28-1])

・ 「#199. <U> はなぜ /ju:/ と発音されるか」 ([2009-11-12-1])

・ 「#299. explain になぜ <i> があるのか」 ([2010-02-20-1])

・ 「#437. いかにして古音を推定するか」 ([2010-07-08-1])

・ 「#439. come -- came -- come なのに welcome -- welcomed -- welcomed なのはなぜか」 ([2010-07-10-1])

・ 「#541. says や said はなぜ短母音で発音されるか」 ([2010-10-20-1])

・ 「#579. aisle --- なぜこの綴字と発音か」 ([2010-11-27-1])

・ 「#580. island --- なぜこの綴字と発音か」 ([2010-11-28-1])

・ 「#581. ache --- なぜこの綴字と発音か」 ([2010-11-29-1])

・ 「#750. number の省略表記がなぜ no. になるか」 ([2011-05-17-1])

・ 「#753. なぜ宗教の言語は古めかしいか」 ([2011-05-20-1])

・ 「#831. Why "an apple"?」 ([2011-08-06-1])

・ 「#895. Miss は何の省略か?」 ([2011-10-09-1])

・ 「#1028. なぜ国名が女性とみなされてきたのか」 ([2012-02-19-1])

・ 「#1080. なぜ five の序数詞は fifth なのか?」 ([2012-04-11-1])

・ 「#1082. なぜ英語は世界語となったか 」 (1)」 ([2012-04-13-1])

・ 「#1093. 英語に関する素朴な疑問を募集」 ([2012-04-24-1])

・ 「#1153. 名詞 advice,動詞 advise」 ([2012-06-23-1])

・ 「#1257. なぜ「対格」が "accusative case" なのか」 ([2012-10-05-1])

・ 「#1258. なぜ「他動詞」が "transitive verb" なのか」 ([2012-10-06-1])

・ 「#1284. 短母音+子音の場合には子音字を重ねた上で -ing を付加するという綴字規則」 ([2012-11-01-1])

・ 「#1299. 英語で「みかん」のことを satsuma というのはなぜか?」 ([2012-11-16-1])

・ 「#1302. なぜ方言が存在するのか --- 系統樹モデルによる説明」 ([2012-11-19-1])

・ 「#1303. なぜ方言が存在するのか --- 波状モデルによる説明」 ([2012-11-20-1])

・ 「#1345. read -- read -- read の活用」 ([2013-01-01-1])

・ 「#1361. なぜ言語には男女差があるのか --- 征服説」 ([2013-01-17-1])

・ 「#1362. なぜ言語には男女差があるのか --- タブー説」 ([2013-01-18-1])

・ 「#1363. なぜ言語には男女差があるのか --- 女性=保守主義説」 ([2013-01-19-1])

・ 「#1442. (英語)社会言語学に関する素朴な疑問を募集」 ([2013-04-08-1])

・ 「#1520. なぜ受動態の「態」が voice なのか」 ([2013-06-25-1])

・ 「#1597. star と stella」 ([2013-09-10-1])

・ 「#1614. 英語 title に対してフランス語 titre であるのはなぜか?」 ([2013-09-27-1])

・ 「#1854. 無変化活用の動詞 set -- set -- set, etc.」 ([2014-05-25-1])

・ 「#1865. 神に対して thou を用いるのはなぜか」 ([2014-06-05-1])

・ 「#1950. なぜ Bill が William の愛称になるのか?」 ([2014-08-29-1])

・ 「#2044. なぜ mayn't が使われないのか? 」 (1)」 ([2014-12-01-1])

・ 「#2084. drink--drank--drunk と win--won--won」 ([2015-01-10-1])

・ 「#2112. なぜ3単現の -s がつくのか?」 ([2015-02-07-1])

・ 「#2189. 時・条件の副詞節における will の不使用」 ([2015-04-25-1])

・ 「#2200. なぜ *haves, *haved ではなく has, had なのか」 ([2015-05-06-1])

・ 「#2208. 英語の動詞に未来形の屈折がないのはなぜか?」 ([2015-05-14-1])

・ 「#2210. think -- thought -- thought の活用」 ([2015-05-16-1])

・ 「#2225. hear -- heard -- heard」 ([2015-05-31-1])

・ 「#2227. なぜ <u> で終わる単語がないのか」 ([2015-06-02-1])

・ 「#2243. カナダ英語とは何か?」 ([2015-06-18-1])

・ 「#2248. 不定人称代名詞としての you」 ([2015-06-23-1])

・ 「#2366. なぜ英語人名の順序は「名+姓」なのか」 ([2015-10-19-1])

・ 「#2444. something good の語順」 ([2016-01-05-1])

・ 「#2475. 命令にはなぜ動詞の原形が用いられるのか」 ([2016-02-05-1])

・ 「#2481. Help yourself to some cake. における前置詞 to」 ([2016-02-11-1])

・ 「#2502. なぜ不定詞には to 不定詞 と原形不定詞の2種類があるのか?」 ([2016-03-03-1])

・ 「#2566. 「3単現の -s の問題とは何か」」 ([2016-05-06-1])

・ 「#2601. なぜ If I WERE a bird なのか?」 ([2016-06-10-1])

・ 「#2633. なぜ現在完了形は過去を表わす副詞と共起できないのか --- Present Perfect Puzzle」 ([2016-07-12-1])

・ 「#2784. なぜアメリカでは英語が唯一の主たる言語となったのか?」 ([2016-12-10-1])

・ 「#2826. 連載記事「現代英語を英語史の視点から考える」を始めました」 ([2017-01-21-1])

・ 「#2857. 連載第2回「なぜ3単現に -s を付けるのか? ――変種という視点から」」 ([2017-02-21-1])

・ 「#2887. 連載第3回「なぜ英語は母音を表記するのが苦手なのか?」」 ([2017-03-23-1])

・ 「#2891. フランス語 bleu に対して英語 blue なのはなぜか」 ([2017-03-27-1])

・ 「#2916. 連載第4回「イギリス英語の autumn とアメリカ英語の fall --- 複線的思考のすすめ」」 ([2017-04-21-1])

・ 「#2924. 「カステラ」の語源」 ([2017-04-29-1])

・ 「#2977. 連載第6回「なぜ英語語彙に3層構造があるのか? --- ルネサンス期のラテン語かぶれとインク壺語論争」」 ([2017-06-21-1])

・ 「#3106. なぜ -ed の付け方と - (e)s の付け方が綴字において異なるのか?」 ([2017-10-28-1])

・ 「#3037. <ee>, <oo> はあるのに <aa>, <ii>, <uu> はないのはなぜか?」 ([2017-08-20-1])

・ 「#3069. 連載第9回「なぜ try が tried となり,die が dying となるのか?」」 ([2017-09-21-1])

・ 「#3099. 連載第10回「なぜ you は「あなた」でもあり「あなたがた」でもあるのか?」」 ([2017-10-21-1])

・ 「#3104. なぜ「ninth(ナインス)に e はないんす」かね?」 ([2017-10-26-1])

・ 「#3109. なぜ - (e)s の付け方と -ing の付け方が綴字において異なるのか?」 ([2017-10-31-1])

・ 「#3131. 連載第11回「なぜ英語はSVOの語順なのか?(前編)」」 ([2017-11-22-1])

・ 「#3135. -ed の起源」 ([2017-11-26-1])

・ 「#3139. 講座「スペリングでたどる英語の歴史」のお知らせ」 ([2017-11-30-1])

・ 「#3149. なぜ言語を遺伝的に分類するのか?」 ([2017-12-10-1])

・ 「#3160. 連載第12回「なぜ英語はSVOの語順なのか?(後編)」」 ([2017-12-21-1])

・ 「#3251. <chi> は「チ」か「シ」か「キ」か「ヒ」か?」 ([2018-03-22-1])

・ 「#3263. なぜ古ノルド語からの借用語の多くが中英語期に初出するのか?」 ([2018-04-03-1])

・ 「#3279. 年度初めの「素朴な疑問」を3点」 ([2018-04-19-1])

・ 「#3284. be 動詞の特殊性」 ([2018-04-24-1])

・ 「#3298. なぜ wolf の複数形が wolves なのか? 」 (1)」 ([2018-05-08-1])

・ 「#3305. なぜ can の否定形は cannot と1語で綴られるのか?」 ([2018-05-15-1])

・ 「#3307. 文法用語としての participle 「分詞」」 ([2018-05-17-1])

・ 「#3309. なぜ input は *imput と綴らないのか?」 ([2018-05-19-1])

・ 「#3329. なぜ現代は省略(語)が多いのか?」 ([2018-06-08-1])

・ 「#3333. なぜ doubt の綴字には発音しない b があるのか?」 ([2018-06-12-1])

・ 「#3396. 『英語教育』9月号に「素朴な疑問に答えるための英語史のツボ」が掲載されました」 ([2018-08-14-1])

・ 「#3463. 人称とは何か?」 ([2018-10-20-1])

・ 「#3492. address の <dd> について 」 (1)」 ([2018-11-18-1])

・ 「#3604. なぜ The house is building. で「家は建築中である」という意味になるのか?」 ([2019-03-10-1])

・ 「#3609. 『英語教育』の連載「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ」が始まりました」 ([2019-03-15-1])

・ 「#3611. なぜ He is to blame. は He is to be blamed. とならないのか?」 ([2019-03-17-1])

・ 「#3630. なぜ who はこの綴字でこの発音なのか?」 ([2019-04-05-1])

・ 「#3631. なぜ「?に行ったことがある」は have gone to . . . ではなく have been to . . . なのか?」 ([2019-04-06-1])

・ 「#3638.『英語教育』の連載第2回「なぜ不規則な複数形があるのか」」 ([2019-04-13-1])

・ 「#3643. many years ago の ago とは何か?」 ([2019-04-18-1])

・ 「#3647. 船や国名を受ける she は古英語にあった文法性の名残ですか?」 ([2019-04-22-1])

・ 「#3648. なんで *He cans swim. のように助動詞には3単現の -s がつかないのですか?」 ([2019-04-23-1])

・ 「#3649. q の後には必ず u が来ますが,これはどういうわけですか?」 ([2019-04-24-1])

・ 「#3652. nature と mature は1文字違いですが,なんで発音がこんなに異なるのですか?」 ([2019-04-27-1])

・ 「#3654. x で始まる英単語が少ないのはなぜですか?」 ([2019-04-29-1])

・ 「#3656. kings' のような複数所有格のアポストロフィの後には何が省略されているのですか?」 ([2019-05-01-1])

・ 「#3660. 変なスペリングの queue」 ([2019-05-05-1])

・ 「#3661. 複数所有格のアポストロフィの後に何かが省略されているかのように感じるのは自然」 ([2019-05-06-1])

・ 「#3668. なぜ大文字と小文字の字形で異なるものがあるのですか?」 ([2019-05-13-1])

・ 「#3670.『英語教育』の連載第3回「なぜ不規則な動詞活用があるのか」」 ([2019-05-15-1])

2019-05-21 Tue

■ #3676. 英語コーパスの使い方 [corpus][hel_education][link][methodology]

たいそうな題名の記事ですが,これまでにコーパス利用について書いてきたブログ記事その他へのリンク集にすぎません.

まず英語学でコーパスを利用しようと思ったら,様々な参考図書があるものの,まずは研究社のウェブサイトより「リレー連載 実践で学ぶ コーパス活用術」の連載記事(全37本)に目を通すのがよいと思います.筆者の堀田も影は薄いですが寄稿しています (cf. 「#2186. 研究社Webマガジンの記事「コーパスで探る英語の英米差 ―― 基礎編 ――」」 ([2015-04-22-1]) と「#2216. 研究社Webマガジンの記事「コーパスで探る英語の英米差 ―― 実践編」 ([2015-05-22-1])).

本ブログからは corpus の各記事をご覧いただきたいのですが,その中から特に重要な記事を選んでおきます.

・ 「#568. コーパスの定義と英語コーパス入門」 ([2010-11-16-1])

・ 「#307. コーパス利用の注意点」 ([2010-02-28-1])

・ 「#367. コーパス利用の注意点 (2)」 ([2010-04-29-1])

・ 「#2779. コーパスは英語史研究に使えるけれども」 ([2016-12-05-1])

・ 「#363. 英語コーパス発展の3軸」 ([2010-04-25-1])

・ 「#368. コーパスは研究の可能性を広げた」 ([2010-04-30-1])

・ 「#1165. 英国でコーパス研究が盛んになった背景」 ([2012-07-05-1])

・ 「#1280. コーパスの代表性」 ([2012-10-28-1])

・ 「#2584. 歴史英語コーパスの代表性」 ([2016-05-24-1])

・ 「#428. The Brown family of corpora の利用上の注意」 ([2010-06-29-1])

・ 「#517. ICE 提供の7種類の地域変種コーパス」 ([2010-09-26-1])

・ 「#271. 語彙研究ツールとしての辞書とコーパス」 ([2010-01-23-1])

歴史英語コーパスのハブというべきサイトといえば,「#506. CoRD --- 英語歴史コーパスの情報センター」 ([2010-09-15-1]) を挙げないわけにはいきません.現時点で最も有用な歴史英語の情報集積サイトです.

BNC, COCA, ICE, Brown Family, COHA, HC (= Helsinki Corpus), LAEME, EEBO, CLMET など個別の(歴史)コーパスについては,それぞれのタグをつけた bnc, coca, ice, brown, coha, hc, laeme, eebo, clmet もご参照ください.

その他,リンク集としては「コーパスで探る英語の英米差 ―― 基礎編 ――」」 ([2015-04-22-1]) の記事も参照.

2019-05-15 Wed

■ #3670.『英語教育』の連載第3回「なぜ不規則な動詞活用があるのか」 [notice][hel_education][elt][sobokunagimon][verb][conjugation][tense][preterite][participle][rensai][link]

『英語教育』の6月号が発売されました.英語史連載記事「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ」の第3回目となる「なぜ不規則な動詞活用があるのか」が掲載されています.是非ご一読ください.

日常的な単語ほど不規則な振る舞いを示すというのは,言語にみられる普遍的な性質です.これは英語の動詞の過去・過去分詞形についてもいえます.大多数の動詞は規則的な語尾 -ed を付して過去・過去分詞形を作りますが,日常的な少数の動詞は,buy -- bought -- bought, cut -- cut -- cut, go -- went -- gone, sing -- sang -- sung, write -- wrote -- written などのように個別に暗記しなければならない不規則な変化を示します.今回の連載記事では,これら不規則な動詞活用の歴史をたどります.そして,「不規則」動詞の多くは歴史的には「規則」動詞であり,その逆もまた真なり,という驚くべき真実が明らかになります.

動詞の不規則変化については,本ブログでも関連記事を書きためてきましたので,以下をご参照ください.

・ 「#3339. 現代英語の基本的な不規則動詞一覧」 ([2018-06-18-1])

・ 「#178. 動詞の規則活用化の略歴」 ([2009-10-22-1])

・ 「#527. 不規則変化動詞の規則化の速度は頻度指標の2乗に反比例する?」 ([2010-10-06-1])

・ 「#528. 次に規則化する動詞は wed !?」 ([2010-10-07-1])

・ 「#1287. 動詞の強弱移行と頻度」 ([2012-11-04-1])

・ 「#3135. -ed の起源」 ([2017-11-26-1])

・ 「#3345. 弱変化動詞の導入は類型論上の革命である」 ([2018-06-24-1])

・ 「#3385. 中英語に弱強移行した動詞」 ([2018-08-03-1])

・ 「#492. 近代英語期の強変化動詞過去形の揺れ」 ([2010-09-01-1])

・ 「#1854. 無変化活用の動詞 set -- set -- set, etc.」 ([2014-05-25-1])

・ 「#1858. 無変化活用の動詞 set -- set -- set, etc. (2)」 ([2014-05-29-1])

・ 「#2200. なぜ *haves, *haved ではなく has, had なのか」 ([2015-05-06-1])

・ 「#1345. read -- read -- read の活用」 ([2013-01-01-1])

・ 「#2084. drink--drank--drunk と win--won--won」 ([2015-01-10-1])

・ 「#2210. think -- thought -- thought の活用」 ([2015-05-16-1])

・ 「#2225. hear -- heard -- heard」 ([2015-05-31-1])

・ 「#3490. dreamt から dreamed へ」 ([2018-11-16-1])

・ 「#439. come -- came -- come なのに welcome -- welcomed -- welcomed なのはなぜか」 ([2010-07-10-1])

・ 「#43. なぜ go の過去形が went になるか」 ([2009-06-10-1])

・ 「#1482. なぜ go の過去形が went になるか (2)」 ([2013-05-18-1])

・ 「#764. 現代英語動詞活用の3つの分類法」 ([2011-05-31-1])

連載のバックナンバーとして,第1回記事「なぜ3単現に -s をつけるのか」と第2回記事「なぜ不規則な複数形があるのか」の案内もご覧ください.

・ 堀田 隆一 「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ 第3回 なぜ不規則な動詞活用があるのか」『英語教育』2019年6月号,大修館書店,2019年5月13日.62--63頁.

2019-05-08 Wed

■ #3663. 細江逸記『英文法汎論』 --- 歴史的な観点からの現代英文法書 [review][link]

英語史の知見を詰め込んだ我が国における現代英文法書といえば,ほぼ唯一のものであり,古典的名著というべき細江逸記著の『英文法汎論』を挙げないわけにはいかない.国立国会図書館デジタルコレクションより,細江 逸記 『英文法汎論 第1巻』8版 泰文堂,1949年.がオンラインで閲覧できるようになっている.

英語史に精通した学者ならではの現代英文法の記述が特徴で,主として近代英語期からの豊富な例文とともに,注などで与えられる正確かつ独創的な歴史的解説が最大の魅力である.とりわけ統語論に強い.本ブログでも,すでに幾多の記事で同文法書(ただし手持ちの3版)を参照・引用してきた.

以下の記事を眺めるだけでも,細江英文法の深さを感じることができるはずです.英語史の研究者にとって必読であるばかりか,現代英文法の歴史的背景に関心のある方は是非ご一読を.

・ 「#740. 熟語における形容詞の名詞用法 --- go from bad to worse」 ([2011-05-07-1])

・ 「#752. 他動詞と自動詞の特殊な過去分詞形容詞」 ([2011-05-19-1])

・ 「#806. what with A and what with B」 ([2011-07-12-1])

・ 「#980. ethical dative」 ([2012-01-02-1])

・ 「#981. 副詞と形容詞の近似」 ([2012-01-03-1])

・ 「#984. flat adverb はラテン系の形容詞が道を開いたか?」 ([2012-01-06-1])

・ 「#988. Don't drink more pints of beer than you can help. (2)」 ([2012-01-10-1])

・ 「#1028. なぜ国名が女性とみなされてきたのか」 ([2012-02-19-1])

・ 「#1035. 列挙された人称代名詞の順序」 ([2012-02-26-1])

・ 「#1037. 前置詞 save」 ([2012-02-28-1])

・ 「#1054. singular they」 ([2012-03-16-1])

・ 「#1172. 初期近代英語期のラテン系単純副詞」 ([2012-07-12-1])

・ 「#1347. a lawyer turned teacher」 ([2013-01-03-1])

・ 「#1350. 受動態の動作主に用いられる of」 ([2013-01-06-1])

・ 「#1392. 与格の再帰代名詞」 ([2013-02-17-1])

・ 「#1541. Mind you の語順」 ([2013-07-16-1])

・ 「#1570. all over the world と all the world over」 ([2013-08-14-1])

・ 「#1682. Young as he is, he is rich. の構文」 ([2013-12-04-1])

・ 「#1691. than の代用としての as」 ([2013-12-13-1])

・ 「#1762. as it were」 ([2014-02-22-1])

・ 「#2128. "than" としての nor と or」 ([2015-02-23-1])

・ 「#2130. "I wonder," said John, "whether I can borrow your bicycle."」 ([2015-02-25-1])

・ 「#2315. 前出の接続詞が繰り返される際に代用される that」 ([2015-08-29-1])

・ 「#2442. 強調構文の発達 --- 統語的現象から語用的機能へ」 ([2016-01-03-1])

・ 「#2475. 命令にはなぜ動詞の原形が用いられるのか」 ([2016-02-05-1])

・ 「#2647. びっくり should」 ([2016-07-26-1])

・ 細江 逸記 『英文法汎論 第1巻』8版 泰文堂,1949年.

・ 細江 逸記 『英文法汎論』3版 泰文堂,1926年.

2019-04-13 Sat

■ #3638.『英語教育』の連載第2回「なぜ不規則な複数形があるのか」 [notice][hel_education][elt][sobokunagimon][plural][number][rensai][link]

『英語教育』の英語史連載記事「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ」が,前回の4月号より始まっています.昨日発売された5月号では,第2回の記事として「なぜ不規則な複数形があるのか」という素朴な疑問を取りあげています.是非ご一読ください.

名詞複数形の歴史は,私のズバリの専門分野です(博士論文のタイトルは The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English でした).そんなこともあり,本ブログでも複数形の話題は plural の記事で様々に取りあげてきました.今回の連載記事の内容ととりわけ関係するブログ記事へのリンクを以下に張っておきます.

・ 「#946. 名詞複数形の歴史の概要」 ([2011-11-29-1])

・ 「#146. child の複数形が children なわけ」 ([2009-09-20-1])

・ 「#157. foot の複数はなぜ feet か」 ([2009-10-01-1])

・ 「#12. How many carp!」 ([2009-05-11-1])

・ 「#337. egges or eyren」 ([2010-03-30-1])

・ 「#3298. なぜ wolf の複数形が wolves なのか? (1)」 ([2018-05-08-1])

・ 「#3588. -o で終わる名詞の複数形語尾 --- pianos か potatoes か?」 ([2019-02-22-1])

・ 「#3586. 外来複数形」 ([2019-02-20-1])

英語の複数形の歴史というテーマについても,まだまだ研究すべきことが残っています.英語史は奥が深いです.

2017年に連載した「現代英語を英語史の視点から考える」の第1回「「ことばを通時的にみる 」とは?」でも複数形の歴史を扱いましたので,そちらも是非ご一読ください.

・ 堀田 隆一 「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ 第2回 なぜ不規則な複数形があるのか」『英語教育』2019年5月号,大修館書店,2019年4月12日.62--63頁.

2019-04-11 Thu

■ #3636. 年度初めに拙著『英語の「なぜ?」に答える はじめての英語史』を紹介 [notice][hel_education][sobokunagimon][rensai][link][hajimetenoeigoshi]

大学でも新年度が本格的に始まりました.今期私が担当する英語史関連の授業で,2016年に研究社より出版された拙著『英語の「なぜ?」に答える はじめての英語史』を指定テキスト(あるいは参考テキスト)としているので,年度初めに趣旨と内容を簡単に紹介しておきます.

本書の出版後に研究社のウェブサイト上に特設されたコンパニオン・サイトの本書のねらいにも詳しく書きましたが,なぜ皆さんに本書を読んでいただきたいのか,改めてここで強調しておきたいと思います.それは,

英語の「素朴な疑問」に「英語史」の視点から答えていくことを通じて,英語教員をはじめとする英語にかかわる多くの方々に,英語の「新しい見方」を提案し,「目から鱗が落ちる」体験を味わってもらいたいからです.

具体的には,以下の5つのねらいがあります.

1. 誰もが抱く英語の「素朴な疑問」に,納得のいく解答を与えます

2. 新たに生じる「素朴な疑問」にも対応できる,体系的な知識の必要性を説きます

3. 学問分野「英語史」の魅力を伝えます

4. 英語,英語学習,英語教育に対する「新しい見方」を提案します

5. 歴史的な視点から,英語について「目から鱗が落ちる」体験を提供します

本書で取り上げている話題の多くは日々書きためている本ブログの記事が元になっていますので,ブログ読者にとっては内容的にも文体的にもデジャヴュ感があるかもしれません.目次一覧はこちらに挙げてあるので繰り返しませんが,多くの人が興味をもちそうなタイトルを引き抜いておきます.

・ なぜ *a apple ではなく an apple なのか?

・ なぜ名詞は récord なのに動詞は recórd なのか?

・ なぜ often の t を発音する人がいるのか?

・ なぜ five に対して fifth なのか?

・ なぜ name は「ナメ」ではなく「ネイム」と発音されるのか?

・ なぜ debt, doubt には発音しない <b> があるのか?

・ なぜ3単現に -s を付けるのか?

・ なぜ *foots, *childs ではなく feet, children なのか?

・ sometimes の -s 語尾は何を表わすのか?

・ なぜ不規則動詞があるのか?

・ なぜ -ly を付けると副詞になるのか?

・ なぜ未来を表わすのに will を用いるのか?

・ なぜ If I were a bird となるのか?

・ なぜ英語には主語が必要なのか?

・ なぜ *I you love ではなく I love you なのか?

・ なぜ May the Queen live long! はこの語順なのか?

・ なぜ Help me! とは叫ぶが Aid me! とは叫ばないのか?

・ なぜ Assist me! とはなおさら叫ばないのか?

・ なぜ1つの単語に様々な意味があるのか?

・ なぜ単語の意味が昔と今で違うのか?

・ 英語の新語はどのように作られるのか?

・ なぜアメリカ英語では r をそり舌で発音するのか?

・ アメリカ英語はイギリス英語よりも「新しい」のか?

・ なぜ黒人英語は標準英語と異なっているのか?

・ なぜ船・国名を she で受けるのか?

・ なぜ単数の they が使われるようになってきたのか?

本書を読み,英語史の魅力に目覚めたら,ぜひ上記のコンパニオン・サイト上で2017年1月から12月にかけて連載された,本書の拡大版・発展版というべき「現代英語を英語史の視点から考える」企画の記事12本もオンラインでご一読ください.次のラインナップです.

・ 第1回 「ことばを通時的に見る」とは?(2017/01/20)

・ 第2回 なぜ3単現に -s を付けるのか?(2017/02/20)

・ 第3回 なぜ英語は母音を表記するのが苦手なのか?(2017/03/21)

・ 第4回 イギリス英語の autumn とアメリカ英語の fall (2017/04/20)

・ 第5回 alive の歴史言語学 (2017/05/22)

・ 第6回 なぜ英語語彙に3層構造があるのか?(2017/06/20)

・ 第7回 接尾辞 -ish の歴史的展開 (2017/07/20)

・ 第8回 なぜ「グリムの法則」が英語史上重要なのか (2017/08/21)

・ 第9回 なぜ try が tried となり,die が dying となるのか? (2017/09/20)

・ 第10回 なぜ you は「あなた」でもあり「あなたがた」でもあるのか? (2017/10/20)

・ 第11回 なぜ英語は SVO の語順なのか?(前編) (2017/11/20)

・ 第12回 なぜ英語は SVO の語順なのか?(後編) (2017/12/20) ・

・ 堀田 隆一 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』 研究社,2016年.

2019-04-10 Wed

■ #3635. 英語史概説書等の書誌(2019年度版) [bibliography][hel_education][link]

年度初めで英語史を学び始める人もいると思うので,英語史概説書を中心に,英語史・英語学の基本文献(2019年度版)を掲げたい.英語史の初学者に特にお薦めの図書に◎を,次にお薦めの図書に○を付してある.このほかに,各図書の巻末やウェブサイトに掲載されている参考文献表も要参照.印刷配布用のPDFも作ったので,こちらからどうぞ.

[英語史概説書(日本語)]

◎ 家入 葉子 『ベーシック英語史』 ひつじ書房,2007年.

・ 宇賀治 正朋 『英語史』 開拓社,2000年.

○ 唐澤 一友 『多民族の国イギリス---4つの切り口から英国史を知る』 春風社,2008年.

○ 唐澤 一友 『英語のルーツ』 春風社,2011年.

◎ 寺澤 盾 『英語の歴史』 中央公論新社〈中公新書〉,2008年.

・ 中尾 俊夫,寺島 廸子 『図説英語史入門』 大修館書店,1988年.

・ 橋本 功 『英語史入門』 慶應義塾大学出版会,2005年.

・ 堀田 隆一 『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』 中央大学出版部,2011年.

・ 堀田 隆一 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』 研究社,2016年.

・ 松浪 有 編,小川 浩,小倉 美知子,児馬 修,浦田 和幸,本名 信行 『英語の歴史』 大修館書店,1995年.

○ 柳 朋宏 『英語の歴史をたどる旅』 中部大学ブックシリーズ Acta 30,風媒社,2019年.

・ 渡部 昇一 『英語の歴史』 大修館,1983年.

[英語史概説書(英語)]

・ Algeo, John, and Thomas Pyles. The Origins and Development of the English Language. 5th ed. Thomson Wadsworth, 2005.

◎ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

・ Blake, N. F. A History of the English Language. Basingstoke: Macmillan, 1996.

○ Bradley, Henry. The Making of English. London: Macmillan, 1955.

○ Bragg, Melvyn. The Adventure of English. New York: Arcade, 2003.

・ Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006.

・ Bryson, Bill. Mother Tongue: The Story of the English Language. London: Penguin, 1990.

・ Crystal, David. The Stories of English. London: Penguin, 2005.

○ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

・ Gelderen, Elly van. A History of the English Language. Amsterdam, John Benjamins, 2006.

・ Göorlach, Manfred. The Linguistic History of English. Basingstoke: Macmillan, 1997.

○ Gooden, Philip. The Story of English: How the English Language Conquered the World. London: Quercus, 2009.

◎ Horobin, Simon. How English Became English: A Short History of a Global Language. Oxford: OUP, 2016.

・ Jespersen, Otto. Growth and Structure of the English Language. 10th ed. Chicago: U of Chicago, 1982.

◎ Knowles, Gerry. A Cultural History of the English Language. London: Arnold, 1997.

・ McCrum, Robert, William Cran, and Robert MacNeil. The Story of English. 3rd rev. ed. London: Penguin, 2003.

・ Smith, Jeremy J. An Historical Study of English: Function, Form and Change. London: Routledge, 1996.

・ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970.

○ Svartvik, Jan and Geoffrey Leech. English: One Tongue, Many Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006.

[英語史・英語学の参考図書]

・ 荒木 一雄,安井 稔(編) 『現代英文法辞典』 三省堂,1992年.

・ 石橋 幸太郎(編) 『現代英語学辞典』 成美堂,1973年.

・ 大泉 昭夫(編) 『英語史・歴史英語学:文献解題書誌と文献目録書誌』 研究社,1997年.

・ 大塚 高信,中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

・ 小野 茂(他) 『英語史』(太田朗, 加藤泰彦編 『英語学大系』 8--11巻) 大修館書店,1972--85年.

・ 佐々木 達,木原 研三(編) 『英語学人名辞典』,研究社,1995年.

・ 寺澤 芳雄(編) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

・ 寺澤 芳雄(編) 『英語史・歴史英語学 --- 文献解題書誌と文献目録書誌』 研究社,1997年.

・ 寺澤 芳雄(編) 『英語学要語辞典』 研究社,2002年.

・ 寺澤 芳雄,川崎 潔 (編) 『英語史総合年表?英語史・英語学史・英米文学史・外面史?』 研究社,1993年.

・ 松浪 有,池上 嘉彦,今井 邦彦(編) 『大修館英語学事典』 大修館書店,1983年.

・ Biber, Douglas, Stig Johansson, Geoffrey Leech, Susan Conrad, and Edward Finegan, eds. Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Pearson Education, 1999.

・ The Cambridge History of the English Language. Vols. 1--7. Ed. Richard M. Hogg. 1992--2001.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 2nd ed. 2003.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 2nd ed. 2003.

・ English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012.

・ Huddleston, Rodney and Geoffrey K. Pullum, eds. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: CUP, 2002.

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: Oxford University Press, 1992.

・ The Oxford English Dictionary. 2nd ed. CD-ROM. Oxford: Oxford University Press, 1992. Version 3.1. 2004. (Also available online as Oxford English Dictionary Online at http://www.oed.com/ .)

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

[英語史関連のウェブサイト]

・ 家入 葉子 「英語史関係(基本文献など)」 http://www.iyeiri.sakura.ne.jp/students/English.htm .(より抜かれた基本文献のリスト)

・ 堀田 隆一 「hellog?英語史ブログ」 http://user.keio.ac.jp/~rhotta/hellog/.特に「参考文献リスト」 (http://user.keio.ac.jp/~rhotta/hellog/references.html) を参照.

・ 三浦 あゆみ 「A Gateway to Studying HEL: Textbooks(日本語編)」 http://www013.upp.so-net.ne.jp/HEL/textbooks.html .(充実した英語史の文献リスト)

2019-04-02 Tue

■ #3627. 講座「英語史で解く英語の素朴な疑問」 [asacul][sobokunagimon][link][slide]

先日3月30日(土)の15:00?18:15に,朝日カルチャーセンター新宿教室にて,「英語の歴史」の第3弾として講座「英語史で解く英語の素朴な疑問」を開講しました.受講された方々からは新たな「素朴な疑問」もいくつか飛び出し,たいへん啓発されました.今回の趣旨は,次の通りでした.

何年も英語を学んでいると,学び始めの頃に抱いていたような素朴な疑問が忘れ去られてしまうことが多いものです.なぜ A は「ア」ではなく「エイ」と読むのか,なぜ go の過去形は went なのか,なぜ動詞の3 単現には -s がつくのか等々.このような素朴な疑問を改めて思い起こし,あえて引っかかってゆき,大まじめに考察するのが,英語史という分野です.素朴な疑問を次々と氷解させていく英語史の力にご期待ください.

1. 英語史と素朴な疑問は相性がよい

2. 発音に関する素朴な疑問

3. 綴字に関する素朴な疑問

4. 文法に関する素朴な疑問

5. 語彙に関する素朴な疑問

6. 皆さんからの疑問について検討

7. 本講座のまとめ

それぞれの部門の「素朴な疑問」として取り上げられた話題は,時間の都合により限定的ではありましたが,個々の疑問を解決していくプロセスそのものが英語史の学びであり,自然とその魅力が理解されたのではないでしょうか.講座で使用したスライド資料をこちらにアップしておきますので,自由にご参照ください.

1. シリーズ「英語の歴史」 第3回 英語史で解く英語の素朴な疑問

2. 本講座のねらい

3. 1. 英語史と素朴な疑問は相性がよい

4. 英語に関する素朴な疑問の例 (#1093)

5. 皆さんの素朴な疑問は?

6. 2. 発音に関する素朴な疑問

7. 3. 綴字に関する素朴な疑問

8. 4. 文法に関する素朴な疑問

9. 身近な動詞に多い「不規則」変化

10. 歴史的には接尾辞を付けるか,母音を変化させるか

11. なぜ規則動詞化してきたのか

12. 真の不規則

13. 5. 語彙に関する素朴な疑問

14. 皆さんからの疑問について検討

15. 本講座のまとめ

16. 今回扱ったものやその他の素朴な疑問に答える参考文献

2019-03-12 Tue

■ #3606. 講座「北欧ヴァイキングと英語」 [asacul][old_norse][inflection][word_order][history][contact][loan_word][borrowing][link][slide]

先日3月9日(土)の15:00?18:15に,朝日カルチャーセンター新宿教室にて,「英語の歴史」と題するシリーズ講座の第2弾として「北欧ヴァイキングと英語」をお話ししました.参加者の方々には,千年以上前のヴァイキングの活動や言葉(古ノルド語)が,私たちの学んでいる英語にいかに多大な影響を及ぼしてきたか分かっていただけたかと思います.本ブログでは,これまでも古ノルド語 (old_norse) に関する話題を豊富に取り上げてきましたので,是非そちらも参照ください.

今回は次のような趣旨でお話ししました.

英語の成り立ちに,8 世紀半ばから11世紀にかけてヨーロッパを席巻した北欧のヴァイキングとその言語(古ノルド語)が大きく関与していることはあまり知られていません.例えば Though they are both weak fellows, she gives them gifts. という英文は,驚くことにすべて古ノルド語から影響を受けた単語から成り立っています.また,英語の「主語+動詞+目的語」という語順が確立した背景にも,ヴァイキングの活動が関わっていました.私たちが触れる英語のなかに,ヴァイキング的な要素を探ってみましょう.

1. 北欧ヴァイキングの活動

2. 英語と古ノルド語の関係

3. 古ノルド語が英語の語彙に及ぼした影響

4. 古ノルド語が英語の文法に及ぼした影響

5. なぜ英語の語順は「主語+動詞+目的語」で固定なのか?

講座で使用したスライド資料をこちらにアップしておきます.スライド中から,本ブログの関連記事へもたくさんのリンクが張られていますので,そちらで「北欧ヴァイキングと英語」の関係について復習しつつ,理解を深めてもらえればと思います.

1. シリーズ「英語の歴史」 第2回 北欧ヴァイキングと英語

2. 本講座のねらい

3. 1. 北欧ヴァイキングの活動

4. ブリテン島の歴史=征服の歴史

5. ヴァイキングのブリテン島来襲

6. 関連用語の整理

7. 2. 英語と古ノルド語の関係

8. 3. 古ノルド語が英語の語彙に及ぼした影響

9. 古ノルド語からの借用語

10. 古ノルド借用語の日常性

11. イングランドの地名の古ノルド語要素

12. 英語人名の古ノルド語要素

13. 古ノルド語からの意味借用

14. 句動詞への影響

15. 4. 古ノルド語が英語の文法に及ぼした影響

16. 形態論再編成の「いつ」と「どこ」

17. 古英語では屈折ゆえに語順が自由

18. 古英語では屈折ゆえに前置詞が必須でない

19. 古英語では文法性が健在

20. 古英語は屈折語尾が命の言語

21. 古英語の文章の例

22. 屈折語尾の水平化

23. 語順や前置詞に依存する言語へ

24. 文法性から自然性へ

25. なぜ屈折語尾の水平化が起こったのか? (1)

26. なぜ屈折語尾の水平化が起こったのか? (2)

27. なぜ屈折語尾の水平化が起こったのか? (3)

28. 形態論再編成の「どのように」と「なぜ」

29. 英文法の一大変化:総合から分析へ

30. 5. なぜ英語の語順は「主語+動詞+目的語」で固定なのか?

31. 本講座のまとめ

32. 参考文献

2019-01-22 Tue

■ #3557. 世界英語における3単現語尾の変異 [variation][variety][world_englishes][new_englishes][3sp][verb][agreement][conjugation][inflection][link][nptr][hypercorrection]

古今東西の○○英語において,3単現の動詞はどのように屈折しているのか.長らく追いかけている問題で,本ブログでも以下の記事をはじめとして 3sp の各記事で取り上げてきた.

・ 「#790. 中英語方言における動詞屈折語尾の分布」 ([2011-06-26-1])

・ 「#1850. AAVE における動詞現在形の -s」 ([2014-05-21-1])

・ 「#1889. AAVE における動詞現在形の -s (2)」 ([2014-06-29-1])

・ 「#1852. 中英語の方言における直説法現在形動詞の語尾と NPTR」 ([2014-05-23-1])

・ 「#2310. 3単現のゼロ」 ([2015-08-24-1])

・ 「#2112. なぜ3単現の -s がつくのか?」 ([2015-02-07-1])

・ 「#2136. 3単現の -s の生成文法による分析」 ([2015-03-03-1])

・ 「#2566. 「3単現の -s の問題とは何か」」 ([2016-05-06-1])

・ 「#2857. 連載第2回「なぜ3単現に -s を付けるのか? ――変種という視点から」」 ([2017-02-21-1])

現在の世界中の○○英語においては,3単現の語尾はどのようになっているのか,Mesthrie and Bhatt (66--67) の記述をまとめておきたい.

3単現で -s 語尾とゼロ語尾が交替するケースは,数多く報告されている.ナイジェリア変種や東アフリカ諸変種をはじめ,アメリカ・インディアン諸変種,インド変種,インド系南アフリカ変種,黒人南アフリカ変種,フィリピン変種 (e.g. He go to school.),シンガポール変種,ケープ平地変種などがある.

標準英語の反対を行く興味深い変種もある.単数でゼロとなり,複数で -s を取るという分布だ.アメリカ・インディアン変種のなかでもイスレタ族変種 (Isletan) では,次のような文例が確認されるという.

・ there are some parties that goes on over there.

・ Some peoples from the outside comes in.

・ All the dances that goes on like that occur in the spring.

・ The women has no voice to vote.

・ Maybe the governor go to these parents' homes.

・ About a dollar a day serve out your term.

・ This traditional Indian ritual take place in June.

・ By this time, this one side that are fast have overlapped.

・ The governor don't take the case.

イスレタ族変種と同様の傾向が,ケープ平地変種でも確認されるという (e.g. They drink and they makes a lot of noise.) .

標準英語の逆を行くこれらの変種の文法もある意味では合理的といえる.主語が単数であれば主語の名詞にも述語の動詞にも -s が現われず,主語が複数であればいずれにも -s が付加されるという点で一貫しているからだ.Mesthrie and Bhatt (66) は,この体系を "-s plural symmetry" と呼んでいる.

ただし,"-s plural symmetry" を示す変種は inherent variety なのか,あるいは話者個人が標準英語などを目標として過剰修正 (hypercorrection) した結果の付帯現象なのかは,今後の調査を待たなければならない.また,これらの変種が,北部イングランドの歴史的な Northern Present Tense Rule (nptr) と歴史的因果関係があるのかどうかも慎重に検討しなければならないだろう.

・ Mesthrie, Rajend and Rakesh M. Bhatt. World Englishes: The Study of New Linguistic Varieties. Cambridge: CUP, 2008.

2019-01-14 Mon

■ #3549. 講座「中世の英語 チョーサー『カンタベリ物語』」 [asacul][chaucer][proverb][hel_education][slide][link]

「#3531. 講座「中世の英語 チョーサー『カンタベリ物語』」のお知らせ」 ([2018-12-27-1]) で告知したように,1月12日(土)に同タイトルで講座を開きました.参加された方におかれましては,600年も前のチョーサーの英語が,現代英語の知識で意外と読めることが分かったのではないでしょうか.むしろ,チョーサーの英語と比較しながら,現代英語の理解が深まることにも気づいたのではないかと思います.次のようなメニューで話しました.

1. まずは General Prologue の冒頭を音読

2. チョーサーと『カンタベリ物語』

3. 中英語期の言語事情

4. 『カンタベリ物語』の言語

5. General Prologue の冒頭を精読

6. 中英語から解きほぐす現代英語の疑問

講座で使用したスライド資料をこちらにアップしておきます.また,スライドのページごとのリンクも以下に張っておきます.スライド中からも本ブログの関連記事へリンクを豊富に張りつけていますので,ご参照ください.

1. シリーズ「英語の歴史」第1回 中世の英語チョーサー『カンタベリ物語』

2. 本講座のねらい

3. Ellesmere MS, fol. 1r

4. General Prologue の冒頭18行 (Benson)

5. 現代英語訳 (市河・松浪,p. 191)

6. 西脇(訳)「ぷろろぐ」より (pp. 7--8)

7. チョーサーと『カンタベリ物語』

8. 中英語期の言語事情

9. ノルマン征服から英語の復権までの略史 (#131)

10. 『カンタベリ物語』の言語

11. General Prologue の冒頭を精読

12. 中英語から解きほぐす現代英語の疑問

13. 異なる写本を覗いてみる(第7行目に注目)

14. まとめ

15. 参考文献

2018-12-27 Thu

■ #3531. 講座「中世の英語 チョーサー『カンタベリ物語』」のお知らせ [notice][chaucer][asacul][link]

1月12日(土)の15:00?18:15に,朝日カルチャーセンター新宿教室にて,「英語の歴史」と題するシリーズ講座の第1弾として「中世の英語 チョーサー『カンタベリ物語』」を開講します.以下,お知らせの文章です.

英詩の父と称されるジェフリー・チョーサーによる中世英文学の傑作『カンタベリ物語』の総序の冒頭を,英語史の知識を補いながら中英語の原文で味わいます.冒頭箇所は英文学史上に名高い文章とされ,その格調高さや小気味よい韻律を最大限に堪能するためには,原文に触れることが欠かせません.チョーサーの英文は,少々のコツさえつかめば,現代英語の知識を頼りに読み進めることが十分に可能です.本講座で,中世イングランドの風景を覗いてみましょう.

1. ジェフリー・チョーサーの時代のイングランド

2. 『カンタベリ物語』の構造

3. 『カンタベリ物語』の韻律

4. 有名な冒頭部分を音読する

5. 冒頭部分を英語史的に読む

6. 中英語から解きほぐす現代英語の疑問

冒頭のみではありますが,『カンタベリ物語』を原文で読みたい方,中英語というものに触れてみたい方,具体的な文学作品を通じて英語史を堪能したい方,現代英語の謎に英語史の観点から迫りたい方など,英語・英文学に関心がありさえすれば,きっと楽しめます.ふるってご参加ください.

Chaucer に関しては本ブログでも chaucer の諸記事で直接・間接に多く取り上げてきましたが,とりわけ以下の話題が本講座と関係が深いので,ご参照ください.

・ 「#290. Chaucer に関する Web resources」 ([2010-02-11-1])

・ 「#257. Chaucer が英語史上に果たした役割とは?」 ([2010-01-09-1])

・ 「#298. Chaucer が英語史上に果たした役割とは? (2) 」 ([2010-02-19-1])

・ 「#534. The General Prologue の冒頭の現在形と完了形」 ([2010-10-13-1])

・ 「#791. iambic pentameter のスキャン」 ([2011-06-27-1])

・ 「#2275. 後期中英語の音素体系と The General Prologue」 ([2015-07-20-1])

・ 「#2667. Chaucer の用いた語彙の10--15%がフランス借用語」 ([2016-08-15-1])

・ 「#2788. General Prologue の第7行目の写本間比較」 ([2016-12-14-1])

・ 「#3449. Chaucer 関連年表」 ([2018-10-06-1])

2018-10-08 Mon

■ #3451. 巣鴨学園で英語史の講演をしました [hel_education][sobokunagimon][link]

一昨日10月6日(土)の午後に,巣鴨学園にて高大連携プロジェクトの一環として英語史の話題について講演する機会をいただきました.校長先生をはじめ関係の先生方,とりわけ今回の講演のきっかけを作ってくれた,かつて私の学部・院ゼミに属し,英語史を専攻していた英語科の山﨑隆博先生に,心より感謝致します.ありがとうございました.しかし,何よりも予定の1時間を超過しての講演に熱心に耳を傾け,さらに質疑応答タイムを大幅に超過しながら飽くなき好奇心を示してくれた巣鴨学園の生徒のみなさんに感銘を受けました.最も楽しんで学ばせてもらったのは,私自身だったと思います. *

「英語史 --- 英語の見方を180度変える『開眼』体験」とやや大袈裟なタイトルを掲げて話したのですが,質疑応答タイムでは様々な「素朴な疑問」が飛び出しました.いくつか挙げつつ,関連する記事へのリンクを張っておきます.

・ なぜアルファベットは26文字なの? (cf. 「#3049. 近代英語期でもアルファベットはまだ26文字ではなかった?」 ([2017-09-01-1]))

・ アルファベットの各文字の名前はどうやって決まっているの? (cf. 「#1831. アルファベットの子音文字の名称」 ([2014-05-02-1]))

・ なぜ A は「アー」ではなく「エイ」と発音するの? (cf. 「#205. 大母音推移」 ([2009-11-18-1]))

・ なぜ name, take などのスペリングには読まない e があるの? (cf. 「#1289. magic <e>」 ([2012-11-06-1]))

・ なぜ母音の後の r はアメリカ英語では響くのにイギリス英語では発音しないの? (cf. 「#452. イングランド英語の諸方言における r」 ([2010-07-23-1],「#453. アメリカ英語の諸方言における r」 ([2010-07-24-1]))

・ なぜ s とは別に th の発音があるの? (cf. 「#842. th-sound はまれな発音か」 ([2011-08-17-1]))

・ 今英語に起こっている発音の変化は? (cf. 「#860. 現代英語の変化と変異の一覧」 ([2011-09-04-1]))

・ なぜ昔の発音がわかるの? (cf. 「#437. いかにして古音を推定するか」 ([2010-07-08-1]))

・ なぜ go は,go -- went -- gone という活用なの? (cf. 「#43. なぜ go の過去形が went になるか」 ([2009-06-10-1]),「#1482. なぜ go の過去形が went になるか (2)」 ([2013-05-18-1]))

・ なぜ bad は,bad -- worse -- worst という比較変化なの? (cf. 「#1580. 補充法研究の限界と可能性」 ([2013-08-24-1])

・ 副詞語尾の -ly とはいったい何? (cf. 「#40. 接尾辞 -ly は副詞語尾か?」 ([2009-06-07-1]))

・ なぜ -ing には現在分詞と動名詞の2つの用法があるの? (cf. 「#2421. 現在分詞と動名詞の協働的発達」 ([2015-12-13-1]))

英語学習者のみなさん,是非このような「素朴な疑問」を大切にしてください!

2018-10-05 Fri

■ #3448. autumn vs fall --- Johnson と Pickering より [link][ame_bre][johnson]

「秋」は autumn か fall かという問題に関連して,これまでも「#1221. 季節語の歴史」 ([2012-08-30-1]) や「#2925. autumn vs fall, zed vs zee」 ([2017-04-30-1]) の記事で,そして特に「#2916. 連載第4回「イギリス英語の autumn とアメリカ英語の fall --- 複線的思考のすすめ」」 ([2017-04-21-1]) よりリンクを張った拙論「イギリス英語の autumn とアメリカ英語の fall --- 複線的思考のすすめ」で詳しく取り上げてきた.

先日,Dictionary by Merriam-Webster の語法ページより Is It 'Autumn' or 'Fall'? という記事を見つけた.そこで,「秋」を意味する fall は,辞書の上では Johnson の A Dictionary of the English Language (1755) まで掲載されていなかったと述べられているので,早速その Johnson に当たってみた.名詞 fall の第13語義にあった.

13. Autumn; the fall of the leaf; the time when the leaves drop from the trees.

What crowds of patients the town-doctor kills,

Or how last fall he rais'd the weekly bills. Dryden's Juven.

語義13という位置づけからして,「秋」の意味での fall はイギリス英語ではあくまでマイナーな「秋」語だったと推測できる.一方,次の世紀の前半には,アメリカ英語では fall が最も普通の「秋」を表わす語になっていたことが,John Pickering の A Vocabulary, or Collection of Words Which Have Been Supposed to Be Peculiar to the United States of America (1816) に見える次の記述より知られる(上記の語法ページより孫引き).

A friend has pointed out to me the following remark on this word: "In North America the season in which this [the fall of the leaf] takes place, derives its name from that circumstance, and instead of autumn is universally called the fall."

2018-09-18 Tue

■ #3431. 各種の EEBO 検索インターフェース [eebo][corpus][emode][site][web_service][link][n-gram][kwic]

初期近代英語期の膨大なテキストを収録した EEBO (Early English Books Online) について,「#3117. EEBO corpus がリリース」 ([2017-11-08-1]) で BYU 提供の EEBO 検索インターフェース Early English Books Online corpus を紹介した.

それとは別に,Early Modern Print: Text Mining Early Printed English というサイトのプロジェクトで,n-gram や KWIC などの検索インターフェースが提供されていることを知ったので紹介しておきたい.全体的なイントロは,こちらのページをどうぞ.個々の具体的なツールは,次のリンクからアクセスできる.

・ EEBO N-Gram Browser (説明はこちら)

・ EEBO-TCP Key Words in Context (説明はこちら)

・ EEBO-TCP and ESTC Text Counts

・ EEBO-TCP Words Per Year

また,University of Michigan の提供する Early English Books Online の各種サーチや Lancaster University による EEBO on CQPweb (V3) も同様に有用.

各種インターフェースのいずれを用いるか迷うところだ.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow