2009-11-14 Sat

■ #201. 現代英語の借用語の起源と割合 (2) [loan_word][lexicology][statistics][pde]

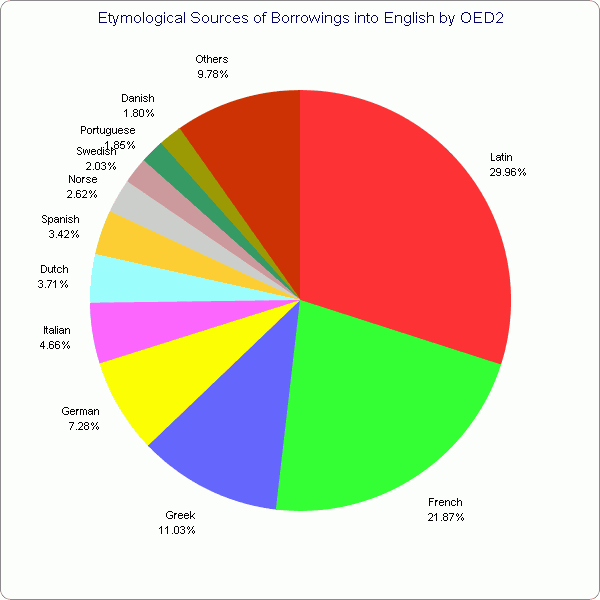

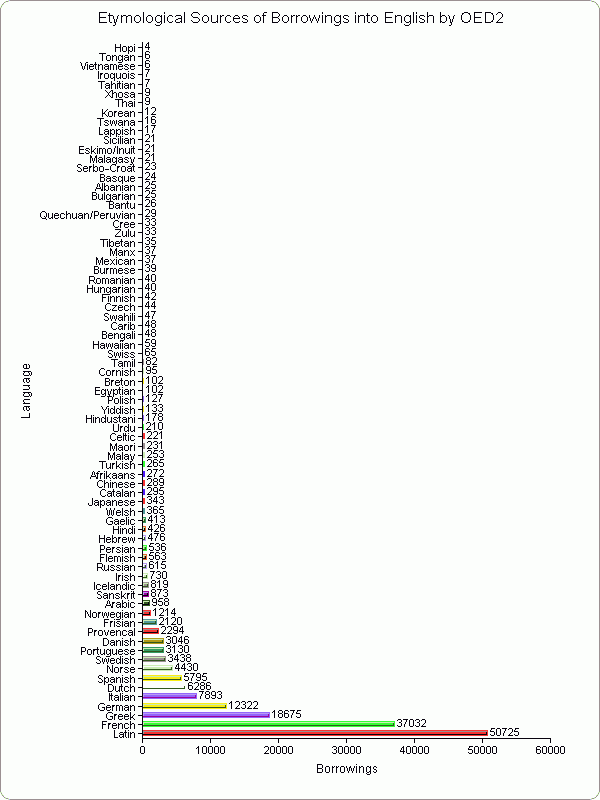

標題について[2009-08-15-1]で円グラフを示したが,そのときにグラフ作成に用いた数値は孫引きのデータだった.今回は OED (2nd ed.) で語彙調査をした Hughes の原典から直接データを取り込み,より精確なグラフを作成してみた.カウントの対象とされたソース言語は75言語,借用語総数は169327語である.

一つ目は円グラフで,現代英語の借用語全体を100としたときのソース言語の相対比率を示したものである.[2009-08-15-1]で示したグラフをより精確にしたものと理解されたい.

二つ目は棒グラフで,比率ではなく借用語数で,ソース言語別にプロットしたものである.

少数のソース言語が借用語の大多数を供給している実態がよくわかる.もとの数値データはこのページのHTMLソースを参照.

・Hughes, G. A History of English Words. Oxford: Blackwell, 2000. 370.

2009-10-20 Tue

■ #176. アメリカで借用されたヨーロッパ語の語彙 [loan_word][ame]

アメリカ英語に特有の借用語というと,借用元言語はアメリカ・インディアンの言語に違いないと勘ぐってしまうかもしれない.しかし,イギリスよりも先にアメリカに植民していたヨーロッパ諸国の言語からも,意外と多くの語彙が借用されている.オランダ語,フランス語,スペイン語などの例がある.

現在の New York は,オランダの植民地であった New Amsterdam を1664年にイギリスが奪取して改称した都市であり,こうしたコネクションからいくつかのオランダ語借用語がアメリカ英語に入った.boss, coleslaw, cookie, Santa Claus, sleigh, waffle などがある.( waffle については[2009-07-12-1]の記事を参照.)

1803年のフランス領ルイジアナの購入 ( Louisiana Purchase ) は,アメリカ合衆国の国土を倍増させた.このフレンチ・コネクションにより,またカナダにおけるフランスの影響力を反映して,18世紀以降にいくつかの借用語が入った.bateau, chowder, prairie など.

スペイン語からの借用語は,植民地時代に由来するものとしては avocado, coyote など少数に過ぎないが,19世紀になってからは,アメリカ英語の語彙に大きく貢献した.これは,1819年の Florida 購入,1845年の Texas 併合,1848年の California と New Mexico の獲得に見られるように,19世紀に次々とスペイン領がアメリカの手に渡ったことと関連が深い.すでにスペイン風文化が浸透していた地に英語が入り込んだわけである.この頃の借用語の例としては,ranch, rodeo などの牧場用語や,cafeteria, canyon, mustang, patio などがある.

関連する話題として,[2009-09-24-1]を参照.

・松浪 有 編,秋元 実治,河井 迪男,外池 滋生,松浪 有,水鳥 喜喬,村上 隆太,山内 一芳 著 『英語史』 英語学コース[1],1986年,大修館書店.157--58頁.

・松浪 有 編,小川 浩,小倉 美知子,児馬 修,浦田 和幸,本名 信行 著 『英語の歴史』 テイクオフ英語学シリーズ1,1995年,大修館書店.139--40頁.

2009-10-14 Wed

■ #170. guest と host [grimms_law][indo-european][palatalisation][old_norse][loan_word]

現代英語では,guest 「客人」と host 「主人」は反義 ( antonym ),特に関係的反義 ( converse ) の関係にある.しかし,驚くことに,印欧祖語までさかのぼると両単語は同根である.同根ならば,(1) なぜ形態の違いが生じたのか,(2) なぜ意味の違いが生じたのか,が問題になる.今日は,形態の違いに注目したい.

印欧祖語での形は *ghosti- として再建される.これがゲルマン祖語では,グリムの法則 ( Grimm's Law ) に従って *gastiz へと発達した([2009-08-09-1]).ここから古英語へは,[2009-10-12-1]で取り上げた palatalisation を経て,giest として伝わった.古英語での発音は /jiest/ であるから,これが現代英語 guest /gɛst/ の直接の起源とは考えられない.むしろ,昨日の記事 [2009-10-13-1]で見た get や give の例と同様に,palatalisation を経ていない /g/ 音を保っていた古ノルド語の対応形 gestr が英語へ借用され,本来語の giest を置き換えたと考えるべきである.

一方,印欧祖語の *ghosti- は,非ゲルマン系であるラテン語へは hostis として伝わった.この hostis が古仏語 hoste を経由し,host として英語へ借用された.こうして,印欧祖語までさかのぼれば同一の語にすぎないものが,いったん二手に分かれ,のちに英語のなかで guest と host として再び合流したのである.両語ともに,嫡流の本来語を脇目に英語に入り込んだ,傍流の借用語ということになる.

2009-10-13 Tue

■ #169. get と give はなぜ /g/ 音をもっているのか [phonetics][consonant][palatalisation][old_norse][loan_word][sobokunagimon]

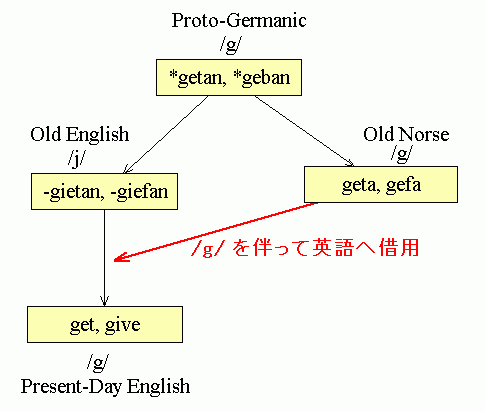

昨日の記事[2009-10-12-1]で,palatalisation により,<g> は <e, i> の直前で原則として /dʒ/ 音を表すと述べたが,例外を探せばたくさんあることに気づく.たとえば,標題の get と give はこの規則に照らせばそれぞれ /dʒɛt/ と /dʒɪv/ になるはずだが,実際には語頭子音は /g/ である.これはどういうことだろうか.

まず,両単語の古英語の形態をみてみよう.それぞれ -gietan と giefan という綴りで,語頭の <g> の発音はすでに古英語期までに palatalisation を経ており,半母音 /j/ になっていた.したがって,古英語の時点での発音は /jietan/ と /jievan/ だった.これがこのまま現代英語に伝わっても,/dʒɛt/ と /dʒɪv/ にならないことは明らかである.では,この現代英語の発音はどこから来たのか.

実は,この /g/ の発音は古ノルド語 ( Old Norse ) から来たのである.古英語と古ノルド語はゲルマン語派内の親戚どうしであり([2009-06-17-1]),ほとんどの語根を共有していた.get や give といった基本語であれば,なおさら両言語に同根語 ( cognate ) が見つかるはずである.だが,親戚どうしとはいえ,別々の言語には違いなく,古英語の時期までにはそれぞれ別々の言語変化を経ていた.古英語では,すでに /k/ や /g/ に palatalisation が起こっていたが,古ノルド語では起こっていなかった.つまり,古ノルド語では <e, i> などの前舌母音の前でも /g/ 音がしっかり残っていたのである.英語は,この /g/ 音の残っていた古ノルド語の形態 geta, gefa を借用し,/j/ をもつ本来語の -gietan, giefan を置き換えたことになる.

2009-09-23 Wed

■ #149. フラマン語と英語史 [flemish][dutch][loan_word]

昨日の記事[2009-09-22-1]でフラマン語(あるいは Netherlandic language )の沿革を概観したが,今回は特に英語史との関連について考えてみたい.言語文化的には,二つのポイントがあると考えられる.

一つ目は,昨日も述べたが,そもそも比較言語学的にフラマン語と英語の関係は相当に近いということである.当然そこから予想されるように,両言語の言語類型は相当に近い.

二つ目は,[2009-08-31-1], [2009-09-02-1], [2009-09-14-1]で話題にしたように,中英語期以降,フラマン語から英語に入った借用語が意外と多く存在する点である.中世を通じて,フランドル,オランダ,ドイツ北部のいわゆる the Low Countries とイギリスとの交流は非常に盛んだった.活気ある交流をもたらしたのは,羊毛産業の発展である.イギリスに産する羊毛が毛織物産業の盛んなフランドルへ輸出されると同時に,毛織物の織元も大量にイギリスへ移住してきた.13世紀末には,Edward I の政策として,イギリスが直々に毛織物産業の管理に乗りだし,国内では London など,オランダやフランドルでは Dordrecht, Louvain, Antwerp, Bruges などにステープルと呼ばれる羊毛取引指定市場が設けられ,国際的な交易が繁栄した.こうした物的・人的交流を背景に,中世以降,多くの語がオランダ語・フラマン語から英語へと流れ込んだのである.

一説によると,現在までにオランダ語・フラマン語から借用された語の数は2500語にのぼるという.ここではその一握りを挙げるにとどめよう.同地方の歴史を反映し,航海,商業,芸術関係の用語が多い.

bluff, bowsprit, cruise, deck, dock, easel, freight, groat, guilder, knapsack, landscape, lighter, mart, nap, poppycock, roster, rover

・Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 4th ed. London: Routledge, 1993. 183--84.

・Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003. 126.

2009-09-16 Wed

■ #142. 英語に借用された日本語の分布 [japanese][loan_word][loan_translation][waseieigo]

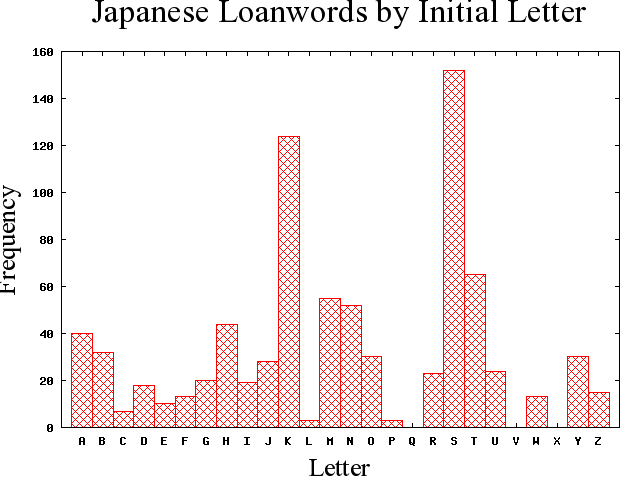

英語に借用された日本語の数は意外と多いことは,[2009-08-31-1], [2009-06-12-1]で少しだけ触れた.英語に入った日本語だけを収集した辞書があり,眺めているとおもしろい.特に意味が歪んで英語化しているものなどは,どうしてそうなったのかと首をかしげざるを得ない.

この辞書には,全体の語数が明記されていなかったので,手作業で数えてみた.見出し行にある異綴りや異表現は抜き,全部で820語が確認された.アルファベット順に数えたものをグラフ化してみた.(数値データはこのページのHTMLソースを参照.)

このなかで,"L" で始まる単語が気になった.もともとは日本語の単語だったのだから,"L" で始まるとはどういうことか.調べてみると,"L" で始まる3例のうちの一つは,love hotel だった.なるほど,和製英語が英語へ逆輸入されたケースである.

他の2例は linked verse 「連歌」と low profile 「低姿勢の,控えめな」だが,これらはそれぞれ日本語表現の翻訳借用 ( loan translation or calque ) であって,普通にいうところの借用とは異なる.だが,日本語の表現の発想が英語に借用されたというのは,まさに言語接触のたまものである.

・ Toshie M. Evans, ed. A Dictionary of Japanese Loanwords. Westport, Conn.: Greenwood, 1997.

2009-08-25 Tue

■ #120. 意外と多かった中英語期のラテン借用語 [loan_word][latin][me][wycliffe][bible]

英語はその歴史を通じて絶え間なくラテン語から語彙を借用してきたが,英語史でよく取り上げられる時代は,古英語期[2009-05-30-1]と初期近代英語期[2009-08-19-1]である.前者はローマ世界の文明やキリスト教との接触と関連が深く,後者はルネッサンス期の古典復興の潮流に負うところが大きい.間にはさまれた中英語期はフランス語の影響が甚大だったために[2009-08-22-1],ラテン語からの借用は影が薄いものの,しっかりと継続していたことは覚えておいてよい.

中英語期にも借用が継続された背景には,イングランドの知識人が,ラテン語を通じて絶え間なく古典文学,医術,天文学などを学んでいたという事情がある.また,宗教改革者 John Wycliffe (1330?-84) と弟子たちが聖書を英訳した際に,ラテン語の原典から1000以上の単語を借用したという事情もあった.

この時代のラテン語借用の特徴としては,現代英語にまで残っている語彙が多いことが挙げられる.日常用語になっているものも少なくない.このことは,ラテン単語が湯水のごとく借用されては捨て去られていった初期近代英語期の傾向と対照をなす.

中英語期のラテン借用語をいくつか挙げておく.(Wycliffe が初出のものは赤字.かっこ内は初出年.)

actor (c1384), adjacent (a1420), adoption (1340), ambitious (c1384), ceremony (c1384), client (?c1387), comet (?a1200), conflict (?a1425), contempt (a1393), conviction (a1437), custody (1453), depression (1391), desk (1363-64), dial (1338), diaphragm (a1398), digit (a1398), equal (a1390), equator (1391), equivalent (c1425), exclude (c1384), executor (c1290), explanation (c1384), formal (c1390), gloria (?a1200), hepatic (a1393), impediment (c1385), implement (1445), implication (?c1425), incarnate (1395), include (1402), index (a1398), inferior (?a1425), intercept (1391), interrupt (?a1400), item (a1398), juniper (c1384), lector (a1387), legitimate (a1460), library (c1380), limbo (c1378), lucrative (a1412), mediator (c1350), picture (a1420), polite (a1398), prosecute (?a1425), quiet (c1384), recipe (a1400), remit (c1375), reprehend (c1340), requiem (c1303), saliva (?a1425), scribe (?c1200), scripture (a1325), testify (a1378), testimony (c1384), tradition (c1384), ulcer (a1400)

・寺澤 盾 『英語の歴史』 中央公論新社〈中公新書〉,2008年. 69--70頁.

・橋本 功 『英語史入門』 慶應義塾大学出版会,2005年. 80頁.

2009-08-22 Sat

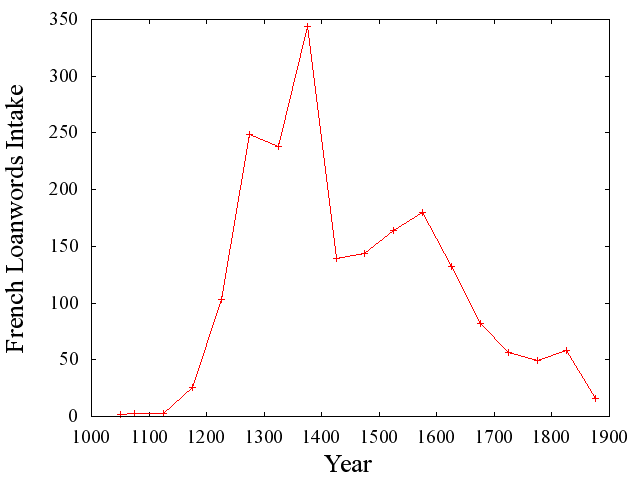

■ #117. フランス借用語の年代別分布 [loan_word][french][statistics][lexicology]

ノルマン人の征服以降,フランス語の語彙が大量に英語に流入したことはよく知られている.その流入は実に今日まで絶え間なく続いてきており,英語史全体で2万語近くが入ってきたのではないかという推計がある.だが,もちろん常に同じペースで流入してきたわけではない.借用されたフランス単語を年代別に数えるという研究は古くからなされてきており,有名なものとしては OED を利用した Jespersen と Koszal の共同調査がある.宇賀治先生がご著書で数値等をまとめられているので,それに基づいてグラフ化してみた(数値データはこのページのHTMLソースを参照).ただ,この調査は悉皆調査ではなく,OED でアルファベットの各文字で始まるフランス借用語のうち,最初の100語を抽出し,その初出年で振り分けたものである.目安ととらえたい.

中英語期の中盤をピークとし,初期近代英語期にも一度小さなピークはあるものの,現在まで漸減を続けている.それでも,悉皆調査をすれば,どの時代も絶対数としてはそれなりの数にはなろう.借用が爆発的に増えた13世紀と14世紀は,イングランドにおいて英語が徐々にフランス語のくびきから解放され,復権を遂げてゆく時期である.そんな時期にフランス借用が増えるというのは矛盾するようにも思えるが,フランス語を母語としていた貴族が英語に乗り換える際に,元母語から大量の語彙をたずさえつつ乗り換えたと考えれば合点がいく.

一方,16世紀の漸増は,[2009-08-19-1]で見たとおりルネッサンス期の借用熱に負っているところが大きい.借用語の増減の背後には,常に何らかの社会の動きがあるようである.

英語におけるフランス借用語の研究はされ尽くされた観があるが,悉皆調査が行われていないというのは大きな盲点かもしれない.Jespersen などの時代と違って OED も電子化されているし,やりやすくはなっていると思うのだが.

・Jespersen, Otto. Growth and Structure of the English Language. 9th ed. 1938. Oxford: Basil Blackwell, 86-87.

・宇賀治 正朋著 『英語史』 開拓社,2000年. 95頁.

2009-08-19 Wed

■ #114. 初期近代英語の借用語の起源と割合 [loan_word][lexicology][statistics][emode][renaissance]

[2009-08-15-1]で現代英語の借用語彙の起源と割合をみたが,今回はその初期近代英語版を.といっても,もととなった数値データ(このページのHTMLソースを参照)はひ孫引き.ここまで他力本願だとせめて提示の仕方を工夫しなければと,Flash にしてみた.このグラフは,Wermser を参照した Görlach (167) を参照した Gelderen の表に基づいて作成したものである.

ここでカバーされている時代は,Görlach いわく,"exhibits the fastest growth of the vocabulary in the history of the English language" (136) であり,借用と造語を合わせて,語彙の成長速度がきわめて著しかった時代である.借用元言語としては,予想通りラテン語とフランス語が合計で8割以上となるが,注目したいのはこの時代を通じて着実に成長していたギリシャ語である.

ルネッサンス ( Renaissance ) のもたらした新しい思想や科学,そして古典の復活により,ギリシャ語やラテン語に由来する無数の専門用語が英語に流入したためである.まさに時代の勢いに比例するかのように,英語の語彙が増大していたのである.

・Wermser, Richard. Statistische Studien zur Entwicklung des englischen Wortschatzes. Bern: Francke Verlag, 1976.

・Görlach, Manfred. Introduction to Early Modern English. Cambridge: CUP, 1991.

・Gelderen, Elly van. A History of the English Language. Amsterdam, John Benjamins, 2006. 178.

2009-08-17 Mon

■ #112. フランス・ラテン借用語と仮定法現在 [subjunctive][loan_word][lexicology][syntax][lexical_diffusion][french_influence_on_grammar]

フランス語やラテン語からの借用語については,これまでの記事でも何度も触れてきた.現代英語の借用語彙全体に占めるフランス・ラテン借用語の割合は実に52%に及び[2009-08-15-1],とりわけ重要な語種であることは論をまたない.起源によって分かれる「語種」は,語彙論,意味論,形態論,音素配列論の観点から取りあげられることの多い話題だが,統語論との接点についてはあまり注目されていないように思う.今回は,フランス・ラテン借用語と仮定法(接続法) ( subjunctive mood ) の関連について考えてみる.

現代英語には,特定の形容詞・動詞が,後続する that 節の動詞に仮定法現在形を要求する構文がある.

・It is important that he attend every day.

・I suggested that she not do that.

このような構文では,that 節内の動詞は,仮定法現在(歴史的にいうところの接続法現在)の形態をとる.現代英語においては,事実上,仮定法現在形は原形と同じであり,be 動詞なら be となる.一般にこのような接続法構文はアメリカ英語でよく見られるといわれる.イギリス英語では,that 節内の動詞の直前に法助動詞 should が挿入されることが多いが,最近はアメリカ英語式に接続法の使用も多くなってきているようだ.また,イギリス英語では,口語では直説法の使用も多くなってきているという.

いずれにしても,この特徴ある構文を支配しているのは,先行する特定の形容詞や動詞であり,その種類はおよそ網羅的に列挙できる.

・形容詞(話し手の要求・勧告や願望などの意図を間接的に示すもの)

advisable, crucial, desirable, essential, expedient, imperative, important, necessary, urgent, vital

・形容詞(適切さを示すもの)

appropriate, fitting, proper

・動詞(提案・要望・命令・決定などを示すもの)

advise, agree, arrange, ask, command, demand, decide, desire, determine, insist, move, order, propose, recommend, request, require, suggest, urge

そして,この閉じた語類のリストを眺めてみると,興味深いことに,赤で記した fitting (語源不詳)と ask (英語本来語)以外はいずれもフランス・ラテン借用語なのである.なぜこのように語種が偏っているのか,歴史的な説明がつけられるのか,調査してみないとわからないが,語種と統語論の関係についてはもっと注意が払われてしかるべきだろう.

語彙拡散 ( Lexical Diffusion ) という理論でも,統語変化を含め,言語の変化は,語彙のレイヤーごとに順次ひろがってゆくことがわかってきている.現代英語の仮定法現在の構文を歴史的に研究することは,言語変化と語種の関係を考える上でも意義がありそうである.

・Gelderen, Elly van. A History of the English Language. Amsterdam, John Benjamins, 2006. 106.

・Bahtchevanova, Mariana. "Subjunctives in Middle English." SHEL 5 paper. 2005.

2009-08-15 Sat

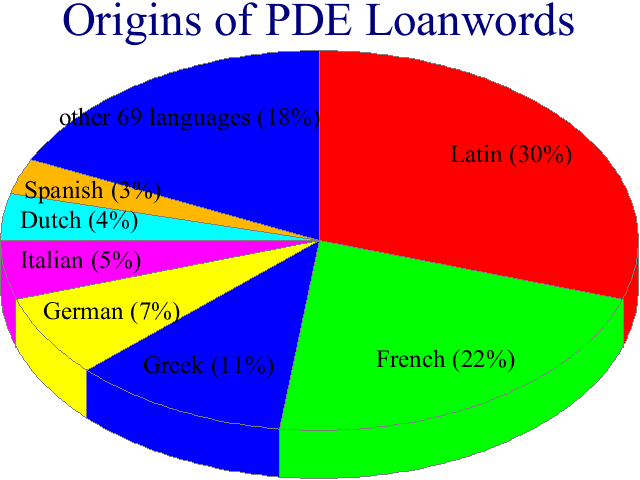

■ #110. 現代英語の借用語の起源と割合 [loan_word][lexicology][statistics][pde]

現代英語の語彙が,世界の諸言語からの借用の上に成り立っていることは,英語史を学んだ者にはよく知られている.英語は歴史上,実に350以上の言語から語を借用してきており,その数は本来語の数よりも多い.

語彙に関する統計は[2009-06-12-1]でも触れたように,決定版といえるようなものが見つけにくいが,借用語の起源と割合については,OED の第2版で調査した Hughes が参考になる.Hughes を参照して橋本功先生が作成した円グラフと同じものを,本ブログのためにリメイクしてみた.現代英語における借用語彙の全体を100%としたときの,各借用元言語の貢献の割合を示したものである.

フランス語とラテン語からの借用語については,言語的に類似している(親子関係にある)ため,どちらから入ったか区別のつかない例も多く,フランス・ラテン借用語としてまとめて扱われることが多い.足し算すると,英語の借用語のうち,実に52%がフランス・ラテン借用ということになる.英語の語彙に与えた両言語の影響の大きさは,この数値から容易に理解されよう.

・橋本 功 『英語史入門』 慶應義塾大学出版会,2005年. 90頁.

・Hughes, G. A History of English Words. Oxford: Blackwell, 2000.

2009-06-13 Sat

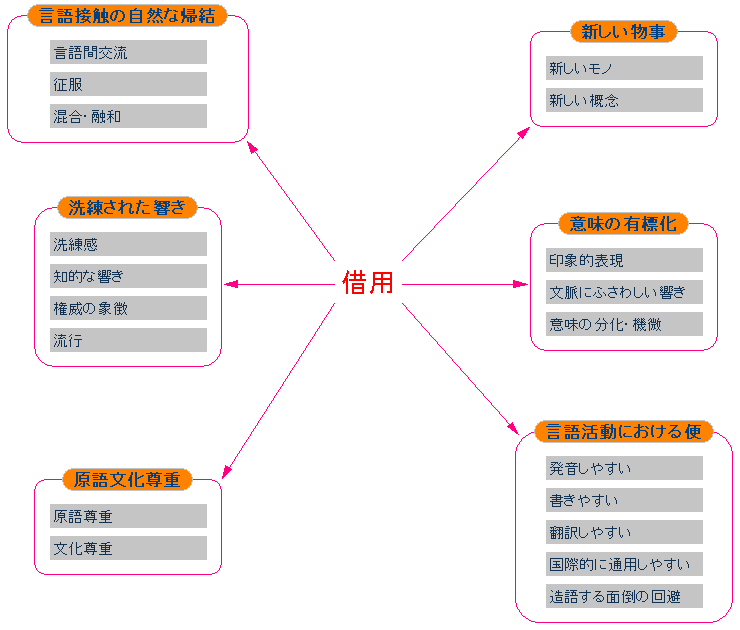

■ #46. 借用はなぜ起こるか [borrowing][loan_word][brainstorm]

先日,ゼミで「なぜ他言語から語を借用するのか?」について皆でブレインストームしてみた.主に英語の日本語への借用を念頭においたブレストだったが,様々な理由が考えられ,実にいろいろな意見が出た.結果を整理して提示してみる.

一番さきに思いつく理由は,「新しいモノが舶来してきたときに,そのモノの名前も一緒に取り入れる」ということであろう.実際にブレインストーミングでも,最初にそれが出た(図の右上).モノだけでなく名前も一緒に取り込むことが必要だからという「必要説」は確かに重要な説だが,借用の理由のすべてではない.新しいモノが入ってきたときに,元の言語からその名前を借用するのではなく,自前で単語を作り出したり,既存の単語を流用するというやりかただってあるはずである.

また,コメ,ご飯,白米,稲など,日本の主食をさす単語はすでに十分にあるところへ,追加的に英語の「ライス」が借用されている事態を見れば,「名前が必要だから」という説がすべてでないことはすぐに分かる.洋食屋では「ご飯」ではなく「ライス」と呼ぶのがふさわしいという理由で借用語が用いられるのである(図の右中).

他にどんな理由があるだろうか.この図に付け加えてみて欲しい.

2009-06-11 Thu

■ #44. 「借用」にみる言語の性質 [borrowing][loan_word][contact][terminology]

英語史や言語学の入門書で 借用 ( borrowing ) が取り上げられるときに,セレモニーのように繰り返される但し書きがある:「言語における借用は一般のモノの借用とは異なり,借りた後に返す必要はない.だが,借用という概念は理解しやすいし,広く受け入れられているので,本書ではこの用語を使い続けることにする.」

もっともなことである.みな,確かにそうだとうなずくだろう.だが,一般のモノの借用と言語の借用の差異について,それ以上つっこんで議論されることはほとんどない.今回の記事では,この問題をもう少し掘り下げてみたい.

モノの借用と語の借用の違いを挙げてみよう.

(1) モノを借りるときにはたいてい許可を求めるが,語を借りるときには許可を求めない.好きなものを好きなだけ好きなときに勝手に「借りる」ことができる.

(2) モノの場合,貸し手は貸したという認識があるが,語の場合,貸し手は貸したという認識がない.

(3) モノを貸したらそれは貸し手の手元からなくなるが,語を貸したとしても,依然としてそれは貸し手の手元に残っている.つまり,語の場合には移動ではなくコピーが起こっている.

(4) 貸し手は(2)(3)のとおり,貸した後に喪失感がない.なので,借り手は特に返す必要もない.たとえ返したところで,貸し手の手元には同じものがすでにあるのだ.一方,モノの場合には,貸し手には喪失感が生じるかもしれない.

上記のポイントは,言語の性質を論じる上で重要な点である.他言語から語を借用するという過程は,誰にも迷惑をかけずに,しかもノーコストで自言語に新たな項目を付加するという過程である.語の借用過程の本質が移動ではなくコピーであることが,これを可能にしている.移動の場合には,その前後でモノの量は不変だが,コピーの場合には,その前後でモノの量が一つ増える.

物質世界では,他を変化させずに1を2にすることは不可能である.もし2になったとしたら,必ずよそから1を奪っているはずである.それに対して,言語世界ではいとも簡単に1を2にすることができる.その際,誰にも喪失感はなく,常に純増である.

このことは,言語が,あるいは言語をつかさどる人の精神が,無限の可能性を秘めていることを示唆しているのではないだろうか.

2009-05-30 Sat

■ #32. 古英語期に借用されたラテン語 [loan_word][latin][oe][christianity]

英語にはラテン語からの借用語が大量に存在する.歴史的に見ると,これらのラテン借用語の流入にはいくつかの波がある.古英語期以前だけに限ってもその波は三つある.

(1) アングル人,サクソン人,ジュート人がまだ大陸にいた時代にラテン語と接したときの借用

(2) ブリテン島がローマ人に支配されていたときにケルト人が借用したラテン語を,後にアングル人,サクソン人,ジュート人がブリテン島において借用したもの

(3) ブリテン島に入ったアングル人,サクソン人,ジュート人が6世紀以降にキリスト教に改宗した際に借用したもの

(3)に属する借用語は,その歴史的経緯からキリスト教関係の用語が多い.現代英語にも豊富に残っているこれらの用語の例を挙げよう.

abbot 「修道院長」, altar 「祭壇」, angel 「天使」, anthem 「聖歌」, candle 「ろうそく」, canon 「法規」, cleric 「聖職者」, deacon 「助祭」, demon 「悪魔」, disciple 「使徒」, gloss 「注解」, grammar 「文法」, hymn 「賛美歌」, martyr 「殉教者」, mass 「ミサ」, master 「先生」, minster 「大寺院,大聖堂」, monk 「修道士」, noon 「九つの時(の礼拝)」, nun 「修道女」, palm 「しゅろ」, pope 「ローマ教皇」, priest 「司祭」, prophet 「預言者」, psalm 「賛美歌」, psalter 「詩篇」, school 「学校」, shrive 「告解する」, temple 「神殿」, verse 「韻文」

キリスト教の伝来が英語に及ぼした影響の大きさが垣間見える.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow