2013-12-04 Wed

■ #1682. Young as he is, he is rich. の構文 [syntax][conjunction][analogy]

標題の文は,受験英語などでもよく現れる as を用いた譲歩構文である.Though he is young, he is rich. などと言い換えられるとされる.また,Young though he is, he is rich. とも言うことができるので,譲歩の用法としては as = though と考えられるようにも思える.とすると,補語となる形容詞が接続詞の前に移動したと考えられそうである.

しかし,歴史的にみると,as と though の構文の起源は異なる.英文法書などに解説されている通り,as の譲歩構文は,As young as he is, he is rich. の最初の As が消えたものであり,主節に対して付帯状況を表わす従属節を含む文ということになる.実際,特にアメリカ英語では最初の As が現れる例も見られる.あくまで主節に対する付帯状況を示すのであるから,その意味は譲歩に限定されない.文脈によっては,Young as he is, he is reckless. のように,理由を表わす節ともとなりうる.OED as, adv. and conj. の B. 4 を参照すると,歴史的な起源と発達がよくわかる.

問題の構文の初出は1200年頃で,so young as . . . の型で現れる.ただし,これは近代英語へは生き残らなかった.

c1225 (?c1200) St. Katherine l. 173 (MED), Þohte þah..se ȝung þing as ha wes, hwet hit mahte ȝeinen þa heo hire ane were aȝein se kene keisere.

次に,1300年頃に as young as . . . の型が現れ出し,現在まで続く.

c1300 St. Michael (Laud) l. 656 in C. Horstmann Early S.-Eng. Legendary (1887) 318 (MED), And ȝeot, ase gret ase þe eorþe þinchez and ase luyte ase heo is, þare nis bote þat seouenþe del.

最後に,17世紀に,先頭の as が消えた young as . . . の型が現れる.

a1627 H. Shirley Martyr'd Souldier (1638) ii. sig. D2v, Darke as it is, by the twilight of my Lanthorne, Methinks I see a company of Woodcocks.

Young as he is . . . の構文は歴史的には上記のように発展してきたわけが,意味的,統語的に though と関連づけられるようになったのは無理からぬことである.Young though he is . . . はあくまで倒置であり,形容詞ではなく動詞(句)が先頭に来ることもできる (ex. Go to Kyoto every week though he does, Jim likes Tokyo better.) .そこから,同じことが as でもできるようになった (ex. Try as she may, she never seems to be able to do the work satisfactorily.) .as と though の間に,統語的な類推作用 (analogy) が作用した結果だろう.

as のこの構文について,細江 (p. 215fn) が次のように述べているので,引用しておこう.

元来この形は as...as であったので,as が文句中に陥没したのではない.初めの as が強勢がないために脱落したのである.Eliot の The Mill of the Floss, I. iii に Big a puzzle as it was, it hadn't got the better of Riley. という文が見えるが,Big の次に a のあるのは文頭にある As が落ちたばかりの姿を示すものである.

・ 細江 逸記 『英文法汎論』3版 泰文堂,1926年.

2013-07-17 Wed

■ #1542. 接続詞としての for [conjunction][syntax][prototype][coordinator][subordinator]

接続詞として用いられる for の用法がある.古風・文語的ではあるが,主節の内容に対する主観的な根拠を補足的に述べるときに用いられる.書き言葉では for の前にコンマ,セミコロン,ダッシュなどの句読点が置かれ,軽い休止を伴う.例文をいくつか挙げよう.

・ It was just twelve o'clock, for the church bell was ringing.

・ We listened eagerly, for he brought news of our families.

・ I believed her --- for surely she would not lie to me.

・ He found it increasingly difficult to read, for his eyesight was beginning to fail.

・ She remained silent, for her heart was heavy and her spirits low.

・ The man was different from the others, with just a hint of sternness. For he was a coroner.

この for は,根拠や理由を述べる典型的な従属接続詞である because, since, as などと用法が部分的に重なる.実際に方言などでは "I did it for they asked me to do it." などと直接に理由を述べる because に近い用例もある.しかし,いくつかの点で,because などの従属接続詞とは統語的な性質が異なり,それゆえ,むしろ等位接続詞として分類されることもある.

例えば,for の導く節を前に持ってくることはできない (ex. * For he was unhappy, he asked to be transferred.) .また,it is . . . that の強調構文の強調の位置に for 節をもってくることはできない.because A and because C などと and により並置できるが,for A and for B などとはできない.直前に just, only, simply, chiefly などの副詞を置くことができない,等々.

だが,for は等位接続詞らしからぬ振る舞いを示すことも確かである.例えば,典型的な等位接続詞 or では,I may see you tomorrow or may phone later in the day. などと主語が同じ場合,第2の節における主語は省略できるが,for では省略できない (ex. * He did not want it, for was obstinate) .

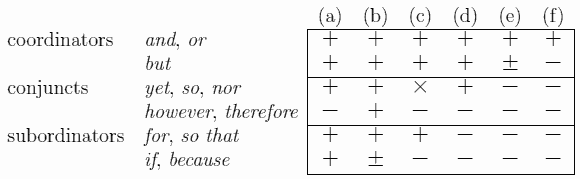

Quirk et al. (927--28) は,従属接続詞と等位接続詞を分ける絶対的な基準はないとしながらも,総合的には for は前者に分類するのが適切だと考えている.if や because のような prototypical な従属接続詞ではないものの,prototypical な等位接続詞である and や or からの隔たりのほうが大きいと判断している.Quirk et al. (927) による統語的基準6点と,等位から従属への連続性を示す表を以下に挙げよう.(表中の「±」は条件によっては該当項目を満たしたり満たさなかったりすることを,「×」は (and) yet ように and などの前置が任意であることを示す.)

(a) It is immobile in front of its clause.

(b) A clause beginning with it is sequentially fixed in relation to the previous clause, and hence cannot be moved to a position in front of that clause.

(c) It does not allow a conjunction to precede it.

(d) It links not only clauses, but predicates and other clause constituents.

(e) It can link subordinate clauses.

(f) It can link more than two clauses, and when it does so all but the final instance of the linking item can be omitted.

Table 13.18 Coordination--conjunct--subordination gradients

なお,OED や MED によると,歴史的には接続詞としての for は,古英語から中英語への過渡期に初出している.

・ 1123 Peterb.Chron. (LdMisc 636) an.1123: Ac hit naht ne beheld, for se biscop of Særes byrig wæs strang.

・ c1150 Serm. in Kluge Ags. Lesebuch 71 Hwu sceal þiss gewurðen, for ic necann naht of weres gemane.

・ 1154 Anglo-Saxon Chron. anno 1135, On þis kinges time wes al unfrið..for agenes him risen sone þa rice men.

単体で接続詞として用いられる for の前身として,古英語では ðe を伴って接続詞化した forþam, forþan, forði が見られたし,13世紀には for that などの compound connective も現われた.接続詞としては周辺的ではあるものの,案外と古い歴史をもっていることがわかる.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2012-03-30 Fri

■ #1068. choose between war or peace [conjunction][corpus][bnc][preposition]

ある英文を読んでいて,the choice is between rhyme or prose という句に出くわした.between には等位接続詞 and が期待されるところだが,choice の語感に引きずられて or が使用されているものらしい.ジーニアス大辞典では,この用法について以下のように触れられている.

1(3) between 1980 to 1990 や choose between war or peace のように and の代りに to や or を用いるのは((まれ)).to は from A to Bの類推.or はchoose, decide などの動詞と連語するときに多く用いられる.これは choice [decision] A or B の類推と考えられる(→2).

2[区別・選択・分配] …の間に[で];…のどちらかを?choose ? peace and war 平和か戦争かのいずれかを選ぶ《◆and の代りに or を用いることがある; →1 [語法](3)》

OED では,"between" 18 が区別・選択・分配の用法を説明しているが,or を使用する例文は挙げられていない.同じく,MED では bitwene 7 がこの用法に対応するが,やはり or の例文はない."between A or B" の例がいつ現われたのかという問いに答えるには,より詳しく辞書や歴史コーパスを調べる必要がありそうだ.

現代英語について,BNCWeb で動詞句 "{choose/V} between_PRP + or_CJC" として検索し,該当する例文を選り分けたところ,ほんの8例ではあるが用例が得られた.いずれも Written books and periodicals からの例である.比較的わかりやすい4例を挙げよう.

・ . . . in 1627 Emperor Ferdinand ordered all his Bohemian subjects to choose between Catholicism or exile.

・ The main characters are all glorified psychopaths, with little to choose between hero or villain in terms of basic humanity.

・ . . . Mapleton, already out of breath, had to choose between talking or using his energy to keep up.

・ It is for you to choose between clinical or disciplinary action.

同様に,名詞句 "{choice/N} between_PRP + or_CJC" の検索結果も参照されたい.

"between A or B" はあまりに稀な構造だからか,特に規範文法で攻撃されている風でもなさそうだ.先行する語が区別,選択,決定,判定を意味する場合には or の語感は非常によく理解できるし,or の使用によって多義である between の語義が限定されるのだから,このような語法はむしろ推奨されるべきと考える.

2012-02-29 Wed

■ #1038. then と than [etymology][conjunction][preposition][determiner][comparison]

時の副詞 then と比較の接続詞・前置詞 than が語源的に同一であることは,あまり知られていない.現在のように形態上の区別が明確になったのは,意外と新しく,1700年頃である.

両語の起源としては,ゲルマン祖語の指示代名詞幹 *þa- の奪格形が想定されている.とすると,that や the とは同一語の異なる屈折形にすぎないことになる.この奪格形は "from that; after that" ほどを意味し,この指示代名詞的用法が発展して接続詞的用法が生じたと考えられる.つまり,John is more skilful; then (=after that) his brother → John is more skilful than his brother. の如くである.比較の接続詞としての用法は,古フリジア語,古サクソン語,古高地ドイツ語でも確認されており,比較的早く西ゲルマン祖語の段階で発達していたようだ.

しかし,OED によると,別の説もある.古英語の時の接続詞 þonne "when" に由来するという説で,When his brother is skilful, John is more (so). という統語構造が基礎になっているとするものである.ラテン語で then を表わす quam の用法がこの説を支持している.

現在でも,then と than は弱い発音では区別がなくなるので,綴字の混同が絶えない (Common Errors in English Usage の HP を参照) .

2012-02-28 Tue

■ #1037. 前置詞 save [preposition][conjunction][french][latin][loan_word][etymology][but]

[2011-11-30-1]の記事「#947. 現代英語の前置詞一覧」で,marginal preposition として挙げた現代英語の前置詞の1つに save がある.辞書のレーベルとしては文語あるい古風とされることが多いが,「?を除いて」の意で,文例はいろいろと挙げられる.

・ They knew nothing about her save her name.

・ Answer the last question save one.

・ Every man she had ever loved, save her father, was now dead.

・ No one, save perhaps his wife, knows where he is.

・ All that remained to England in France, save Calais, was lost.

この前置詞は,民間語源的に動詞 save と関連づけられることがあるが,実際には古フランス語 sauf, sauve の1300年頃の借用である(もっとも,動詞 save と語源が間接的に関連することは確かである).この古フランス単語は "keeping safe or intact" ほどの意の形容詞で,これ自身はラテン語形容詞 salvus の単数奪格形 salvō あるいは salvā へさかのぼる.salvus は "unharmed, sound; safe, saved" の意であり,例えば salvo iure といえば,"law being unharmed" (法に違反せず)ほどを表わした.いわゆる奪格構文であり,英語でいえば独立分詞構文に相当する.

前置詞 save はこのような由来であるから,本来,後続する名詞句は形容詞 save と同格である.このことから,その名詞句が対格ではなく主格で現われ得ることも理解できるだろう.細江 (270--71) によれば,Shakespeare あたりまでは主格後続のほうが普通だったようだ (ex. I do entreat you, not a man depart, / Save I alone, till Antony have spoke. (Julius Cæsar, III. ii. 65--66.) .しかし,近代以降は,後ろに目的格を要求する通常の前置詞として意識されるようになり,現在に至っている.

一方,この save には,借用当初から接続詞としての用法もあり,現在では save that として Little is known about his early life, save that he had a brother. のような例がある.必ずしも that を伴わない古い用法では,直後に後置される人称代名詞が主格か対格によって,接続詞か前置詞かが区別されたわけであり,この点で両品詞を兼任しうる as, but, except, than などと類似する.細江 (271) は「今日でも save はその次に対格を伴わなければならないと断然主張するだけの根拠はない」としている.

中英語の用例については MED "sauf (prep.)" 及び "sauf (adj.)", 7 を参照.

・ 細江 逸記 『英文法汎論』3版 泰文堂,1926年.

2011-11-30 Wed

■ #947. 現代英語の前置詞一覧 [preposition][conjunction]

前置詞,接続詞,助動詞,冠詞,代名詞,関係詞などは機能語 (function word) あるいは文法語 (grammatical word) と呼ばれ,語彙としては閉じた類 (closed class) を形成すると言われる.一方,名詞,動詞,形容詞,副詞は内容語 (content word) と呼ばれ,開いた類 (open class) を形成する.

理論上,閉じた類とは,そこに含まれる語の数が有限であり,新たな語彙項目が追加されることがなく,したがって網羅的な一覧を作ることができることを含意するが,実際には閉じた類へ新しい語彙項目が追加されるということはある.例えば,前置詞は,閉じた類の1つではあるが,含まれている語の数が比較的多く,なおかつその多くは歴史の過程でリストに加えられてきた語彙項目である.複合や他品詞からの派生により形成された前置詞も少なくない.

以下は,Quirk et al. (Sections 9.7--9.8, 9.10--9.11) に挙げられている独自の分類による前置詞の一覧を,整理したものである.英語にこれほど前置詞があったのかと驚くばかりだ.

1. Simple prepositions

(a) Monosyllabic prepositions

as, at, but, by, down, for, from, in, like, near (to), of, off, on, out, past, per, pro, qua, re, round, sans, since, than, through (thru), till, to, up, via, while, with

(b) Polysyllabic prepositions

about, above, across, after, against, agin, along, alongside, amid(st), among(st), anti, around, atop, before, behind, below, beneath, beside, besides, between (tween, twixt), beyond, circa, despite, during, except, inside, into, notwithstanding, onto, opposite, outside, outwith, over, pace, pending, throughout, toward(s), under, underneath, unlike, until, unto, upon, versus (v, vs), vis-à-vis, within, without

2. Marginal prepositions

bar, barring, excepting, excluding; save

concerning, considering, regarding, respecting, touching

failing, wanting

following, pending

given, granted, including

less, minus, plus, times, over

worth

3. Complex prepositions

(a) Two-word sequences

up against, as per

as for, but for, except for

apart from, aside from, away from, as from

ahead of, as of, back of, because of, devoid of, exclusive of, inside of, instead of, irrespective of, off of, out of, outside of, regardless of, upwards of, void of

according to, as to, close to, contrary to, due to, near(er) (to), next to, on to, owing to, preliminary to, preparatory to, previous to, prior to, pursuant to, subsequent to, thanks to, up to

along with, together with

à la, apropos (of)

(b) Three-word sequences

in aid of, (in) back of, in behalf of, in cause of, in charge of, in consequence of, in (the) face of, in favour of, in front of, in (the) light of, in lieu of, in need of, in place of, in (the) process of, in quest of, in respect of, in search of, (in) spite of, in view of

in accordance with, in common with, in comparison with, in compliance with, in conformity with, in contact with, in line with

by dint of, (by) means of, by virtue of, (by) way of

on account of, on behalf of, on (the) ground(s) of, on the matter of, (on) pain of, on the part of, on the strength of, on top of

as far as, at variance with, at the expense of, at the hands of, (for) (the) sake of, for/from want of, in exchange for, in return for, in addition to, in relation to, with/in regard to, with/in reference to, with/in respect to, with the exception of

この一覧には頻度,用法,使用域などの限られているものも含まれているが,異形を除くと194個の(群)前置詞が挙げられていることになる.閉じた類とはいえ,なかなか豊かな語類だ.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2011-08-01 Mon

■ #826. that と同機能の名詞節を導く疑問詞 how [conjunction][grammaticalisation]

疑問詞は間接疑問を表わす名詞節を導くことができるが,how に導かれた名詞節が事実上 that 節と同等の機能を果たす例がある.say や tell などの伝達動詞に後続する例が多いほか,it is strange [funny, odd] などの叙述用法の形容詞の後で用いられる例が見られる.

- He told us how she had arrived at the end of the party.

- She told me how she had read it in the magazine.

- It is strange how he could persuade her.

これらの how は,本来の手段や様態の意味を表わしているとも解釈できるが,単に that の代用とも読める.少なくとも聞き手にとっては曖昧であり,how の本来の意味が弱められていると見なすのが自然だろう.辞書によると how のこの用法は「英略式」とも「文語的または非標準的」ともされるが,起源を探るとかなり古いことがわかる.例えば,OED ではこの用法が "how, adv.", 10 に挙がっており,初例は古英語後期の Ælfric となっている.

10. With weakened meaning, introducing an indirect statement, after verbs of saying, perceiving, and the like: = That. Formerly freq. how that, and in mod. dialect speech as how . . . see how still more or less calls attention to the manner.

中英語では how that のような複合接続詞の形でよく用いられ,その例は MED entry for "hou" (conjunctive adv.), 4. で豊富に見つけられる.

how の本来の意味が希薄化し,接続詞へと近づいている点で,文法化 ( grammaticalisation ) の例とも捉えられるかもしれない.理屈としては when や where など他の疑問副詞でも似たようなことが起こりうるが,how は手段や様態に限らず広く状況や背景を表わすのにも用いられ,最も潰しが効きそうである.How are you? や How do you do? などの表現における how の意味の弱さを参照.

2011-05-08 Sun

■ #741. 従属接続詞としての and [conjunction][kyng_alisaunder][but]

and は現代英語で最頻の接続詞である.BNC の頻度リストによると,全語彙中,堂々第4位の頻度を誇る (Frequency Sorter) .現在ではもっぱら等位接続詞 (coordinate conjunction) として機能するが,古い英語では従属接続詞 (subordinate conjunction) として,より具体的には if と同等の条件の接続詞 として用いられていたことは,あまり知られていない.例えば,and it please you と言えば if you please を意味した.

OED では,and, conj.1 の C の項で,この用法が取りあげられている.MED では and (conj. (& adv.)) の 5 で扱われている.and if ( = if ) や and but if ( = but if ) の組み合わせで用いられることもある (Mustanoja, p. 469) .弱形の an も1600年頃に現われる.

and のこの用法の起源は不詳である.Middle High German の unde や Old Norse の enda に対応する用法があるが,英語のものはこれらの言語からの影響というよりは独立の発達と考えるほうが妥当なようだ.後期古英語あるいは初期中英語より用いられていたが,現在は廃用となっている.中英語の用例は上記の MED のページを参照してもらうとよいが,Kyng Alisaunder から拾い集めた例が特に分かりやすいと思ったので,以下に2組を引用する(Smithers 版より.赤字は引用者.).BテキストとLテキストとでヴァージョン間比較ができ,and の語法が分かりやすい.

He wolde al Perce habbe yȝiue

And he miȝth haue had his lyue. (B 4645--46)

Y wolde Y hadde al Perce y ȝeue

Wiþ þat Y myȝte haue þy lif (L 4614--15)

And þou dude hym ouȝth bot good,

He wolde sen þine herte blood, (B 7754--55)

Hadestow don him ouȝt bote gode

He wolde seo þyn heorte blode (L 6475--76)

2例とも,Bテキストでは問題の And が用いられているが,Lテキストでは別の接続詞あるいは倒置により条件節を表わしている.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

・ Smithers, G. V. ed. Kyng Alisaunder. 2 vols. EETS os 227 and 237. 1952--57.

2011-04-10 Sun

■ #713. "though" と "they" の同音異義衝突 [homonymy][homonymic_clash][me_dialect][spelling][conjunction][personal_pronoun]

[2010-10-18-1], [2010-11-07-1]の記事で同音異義衝突 ( homonymic clash ) を取り上げた.先日,接続詞 though の話題 ([2011-04-06-1], [2011-04-07-1]) で記事を書いていたときに思い出したのが,中英語方言学で知られている "though" と "they" の同音異義衝突である ( Samuels 69--72 ) .

中英語では同じ語でも方言によって様々な綴り方をした.特に極端な例として[2009-06-20-1]で "through" の綴字を挙げたが,予想されるとおり接続詞 "though" も似たよったりの状況である.MED, "though" で見れば綴字の豊富さが分かるだろう.今回の話題に関わる点だけ述べると,中英語イングランド南部方言では,古英語 West-Saxon 形 þēah に由来する þeiȝ などの前舌母音を示す形が優勢だった.語末の摩擦音はすでに消えかかっており,þei などの綴字も見られる.一方,北部方言では古ノルド語の同根語 ( cognate ) に由来する þouȝ などの後舌母音を示す形が優勢だった.

人称代名詞 "they" に移ると,南部方言では古英語 hīe に由来する hy など <h> を語頭にもつ形が圧倒的に優勢だった (古英語の人称代名詞体系は[2009-09-29-1], [2009-10-24-1]を,中英語の Chaucer の人称代名詞体系は[2009-10-25-1]を参照).一方,北部方言では古ノルド語から借用された þey が優勢だった.図式的には,北部 þouȝ "though", þey "they" の組み合わせが,南部 þeiȝ "though", hy "they" の組み合わせに圧力をかけようとしている状況だ.

ここで,先に北から南へ圧力をかけてきたのは人称代名詞 þey "they" である.これが南部に侵入し,伝統的な hy "they" をゆっくりと置換していった.今や南部方言では þey が "though" と "they" の両方を意味することになり,同音異義衝突が生じた.この同音異義衝突で負けに回ったのは,頻度と重要性の点で相対的に劣る接続詞 "though" のほうだった."though" は,"they" と明確に区別される þouȝ などの後舌母音を示す北部形を受け入れた.結果として,当初の北部の組み合わせが南部にも借用されたことになる.そして,これが現代標準英語にも伝わっている.

þouȝ "though" が þey "they" よりも後に南下したと分かるのは,hy "they" と þouȝ "though" が主要な組み合わせとして文証されるテキストが1つもないことである ( Samuels 71 ) .ところが,þey "they" が先に南下したと仮定した場合に予想される þey "they" と þeiȝ の組み合わせは,少数のテキストにおいて実際に文証されるのである.ただし,そのようなテキストが少数であるということは,þey の同音異義衝突が短期間しか持続しなかったことを示唆する.同音異義衝突が生じて間もなく,þouȝ "though" が南下したことで,問題が解決されたと考えることができる.

以上が,Samuels の "though" と "they" の同音異義衝突に関する議論である.Samuels がここで論じていないのは,なぜ þey "they" がまず最初に南下したかということである.実は,ここにはもう1つの同音異義衝突が潜んでいる.南部の hy "they" は,母音次第で男性および女性単数人称代名詞 hē と形態上の区別がつかなくなる.ここで h と明確に区別される th の形態を複数人称代名詞として導入することによって,人称代名詞体系における同音異義衝突の問題を解決しようとしたのではないか.このように考えると,þey "they" は1つ目の衝突を解決した救世主ではあるが,2つめの衝突をもたらした張本人でもあったことになる.

・ Samuels, M. L. Linguistic Evolution with Special Reference to English. London: CUP, 1972.

2011-04-07 Thu

■ #710. though と although の語法の差 (2) [bnc][corpus][lltest][conjunction][statistics]

昨日の記事[2011-04-06-1]で,though と although の語法の差に触れた.今日も同じ話題で.

4000万語超からなる The Longman Spoken and Written English Corpus (the LSWE Corpus) を駆使した現代英語の文法書,Biber et al. (845--46) では次のようにある.

Both of these subordinators [though and although] occur in all four registers [conversation, fiction, news, and academic prose], although the registers show different preferences of use. Conversation and fiction show a slightly greater use of though (concessive clauses are, however, uncommon in conversation generally). News shows no particular preference. In academic prose, although is about three times as frequent as though. Although seems to have a slightly more formal tone to it, fitting the style of academic prose . . . . The greater use of although by writers of academic prose may also result from an attempt to distinguish this subordinator from the common use of though as a linking adverbial in conversation . . . .

また,同書の p. 842 の表からは,相対的に though が fiction で多く,although は academic prose で多いことが確認される.ジャンルによる差が現われているとの結果だ.

このような先行研究を受けて,今回は BNC ( The British National Corpus ) によりこれを確かめてみる.BNCweb で,{although/CONJ}, {though/CONJ} をそれぞれ検索し,Written/Spoken, Text Domain, Sex of Author/Speaker, Perceived Level of Difficulty など様々なパラメータで出現分布を分析した.主立った結果を以下に示そう(数値データはこのページのHTMLソースを参照).

まず,Written/Spoken の差については,予想されるとおり,両語とも Written への偏りが激しい(差異係数は though で 0.66344 ,although で 0.49770 で,明らかに書き言葉に偏る).Log-Likelihood Test では,p < 0.0001 のレベルで書き言葉と話し言葉の有意差が明確に示された.

書き手,話し手の性による差も興味深い.書き言葉と話し言葉の両方で,although は有意差をもって男性の使用に偏っている.though については,性差は although ほど顕著ではない(ただし書き言葉では p < 0.05 で有意差あり).

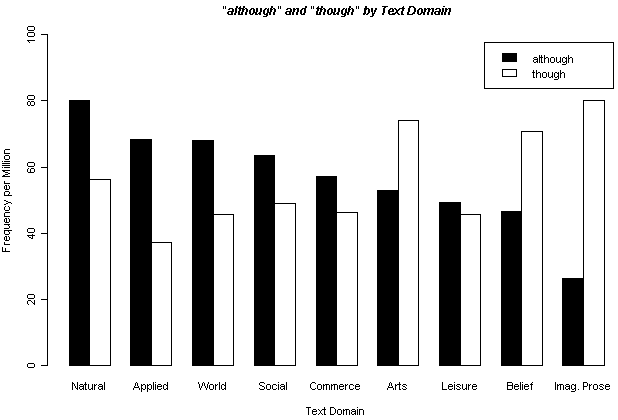

次に,Text Domain 別に頻度をみる.9種類の Text Domain を区別した ( Natural and pure sciences, Applied science, World affairs, Social science, Commerce and finance, Arts, Leisure, Belief and thought, Imaginative prose ) .100万語当たりの出現回数に標準化した値で,両語の Text Domain 別頻度をグラフ化したのが以下の図だ.

Text Domain によって両語の出現頻度に対照的な傾向が見られることがわかる.相対的に sciences ( = academic prose ) に although が目立ち,Imag(inative) Prose ( = fiction ) に though が多い.Log-Likelihood Test では,Text Domain による出現傾向の差は p < 0.0001 で有意である.

直感的にも先行研究の結果からも予想され得たことではあるが,although は男性の書き手により学術散文で顕著に用いられるという図式が現われた.

・ Biber, Douglas, Stig Johansson, Geoffrey Leech, Susan Conrad, and Edward Finegan. Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Pearson Education, 1999.

2011-04-06 Wed

■ #709. though と although の語法の差 [conjunction]

従属接続詞 though と although の語法の主な違いは,後者が形式張った語として文語で用いられる傾向があるという点だ.Huddleston and Pullum (736) では,"Although and though are alternants, the latter slightly more informal." とある.『ランダムハウス英語辞典』の語法解説によると,他にも各語の語法に次のような特徴や傾向が見られるという.

(1) 意味の上ではほぼ同義であるが though のほうがはるかに普通の語で,although はやや文語的.

(2) It's expensive, though. 「でも高いよ」のような口語的な副詞用法は although にはない.

(3) as though, even though の though の代わりに although を用いることはない.ただし,文頭では Although it is expensive. (けど,やっぱり高いね)のような用法が時として用いられる.

(4) young though he is (若いとはいえ)のような構文で although は用いない.

(5) 主節に先行する節を導くとき,(仮定ではなく)決まった事実を述べる節などでは although のほうを用いる傾向がある.

Mizuno (41--42) によると,両語の特徴の比較研究は意味論,語用論,談話機能の観点から様々になされてきた.Mizuno は,(al)though に導かれる従属節が主節に先行するか後続するかという統語的な観点に,意味区分 ( standard concessive, rhetorical concessive, contrast, rectifying concessive ) を掛け合わせて,COCA ( Corpus of Contemporary American English ) の fiction と newspaper articles から用例を取り出して分析した.

形式張りの度合い,主節との位置関係,意味区分などによって,現代英語における though と although の語法の差があることは種々の研究によって明らかにされているが,この差がいかにして生じてきたかという歴史的な観点からの研究はあまりないのではないか.

歴史的,形態的には,although は though に強意の副詞 all が付加された複合語である.現代英語の "even though" や "even if" のように譲歩や仮定を強める表現として中英語では "all though", "all if", "all be it" ( PDE "albeit" ) に相当するものがあったが,位置が前後した "though all"' や "if all" に相当する表現もあった ( OED, "all" 10c ) .(接続詞への "all" の付加は中英語では普通のことであり,[2011-03-21-1]の記事で取り上げた also もその1例である.)OED の記述によると,although はこのように本来は though の強めだったが,1400年までには強意が失われて though の交替形にすぎなくなり,綴字としても1語に綴られるようになった.

しかし,現代英語では,上に述べたように両語の語法の差は確かにあり,though の単なる交替形と捉えるだけでは不十分である.この差に歴史的な側面があるとすれば(恐らくあると思われるが),OED の "practically only a variant" という記述は短絡的ということになるだろう.統語,意味,使用域 ( register ) などが関わり,おもしろい英語史の研究対象になるかもしれない.

・ Mizuno, Yoko. "A Quantitative Analysis of Although and Though Clauses: Their Commonalities and Differences." Studies in English Literature. Regional Branches Combined Issue. Vol. 3 (2011): 47--66. (As Hokkaido Review of English Literature 55 (2010): 41--60.)

・ Huddleston, Rodney and Geoffrey K. Pullum. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: CUP, 2002.

2010-09-18 Sat

■ #509. Dracula に現れる whilst (2) [corpus][lob][brown][bnc][oanc][coca][lmode][conjunction]

昨日の記事[2010-09-17-1]の続編.Dracula に現れる同時性・対立を表す接続詞の3異形態 while, whilst, whiles の頻度を,20世紀後半以降の英米変種における頻度と比べることによって,この60?110年くらいの間に起こった言語変化の一端を垣間見たい.用いたコーパスは以下の通り.

(1) Dracula ( Gutenberg 版テキスト ): 1897年,イギリス英語.

(2) LOB Corpus ( see also [2010-06-29-1] ): 1961年,イギリス英語.

(3) BNC ( The British National Corpus ): late twentieth century,イギリス英語.

(4) Brown Corpus ( see also [2010-06-29-1] ): 1961年,アメリカ英語.

(5) OANC (Open American National Corpus): 1990年以降,アメリカ英語.

(6) Corpus of Contemporary American English (BYU-COCA): 1990--2010年,アメリカ英語.

各コーパスにおける接続詞としての while, whilst, whiles の度数と3者間の相対比率は以下の通り.

| while | whilst | whiles | |

| (1) Dracula | 14 (12.61%) | 95 (85.59%) | 2 (1.80%) |

| (2) LOB | 517 (88.68%) | 66 (11.32%) | 0 (0.00%) |

| (3) BNC | 48,761 (89.41%) | 5,773 (10.59%) | 0 (0.00%) |

| (4) Brown | 592 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |

| (5) OANC | 7,893 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |

| (6) COCA | 246,207 (99.82%) | 447 (0.18%) | 0 (0.00%) |

Dracula の whilst の比率が異常に高い.はたして同時代のイギリス英語の文語の特徴なのだろうか.この表だけ眺めると,20世紀前半にイギリス英語で whilst が激減し,同世紀後半以降は10%程度で安定したと読める.アメリカ英語では20世紀後半では whilst はほぼ無に等しく,問題にならない.whiles に至っては,関心の発端であった Dracula での2例のみ(他に副詞としては1例あった)で,あとはどこを探しても見つからなかった.しかも,その Dracula の2例というのはいずれも訛りの強い英語を話すオランダ人医師 Van Helsing の口から発せられているもので,同時代イギリス英語でどの程度 spontaneous form であったかは分からない.

今回の調査はもとより体系的な調査ではない.ジャンルの区別や作家の文体を意識していないし,比較する時代の間隔はたまたま入手可能なコーパスに依存したにすぎない.英米変種での比較というのも思いつきである.しかし,興味深い問いが新たに生まれたので,今後は追跡調査をしてみたい.

・ Dracula と同時代の他のイギリス文語では各異形の頻度はどうなのか

・ 20世紀前半に whilst が激減したように見えるのは本当なのか,本当だとしたらその背景に何があるのか

・ アメリカ英語のより古い段階では whilst はもっと頻度が高かったと考えてよいのか

・ whiles はいつ頃まで普通に見られたのか,あるいはそもそも普通に見られる形態ではなかったのか

・ the while や the whilst などの複合形については頻度はどうだったのか

2010-09-17 Fri

■ #508. Dracula に現れる whilst [conjunction][lmode]

先日,ハンガリー旅行中に時間をもてあますことがあり,持参した本もすべて読み潰していたので困ったことがあった.飛び込んだ書店には英語の本があまりなかったのだが(ハンガリー語は読めないので),かろうじて Penguin Popular Classics の一部が置いてあった.物色した結果,アイルランド作家 Bram Stoker (1847-1912) による怪奇小説の名作 Dracula 『吸血鬼ドラキュラ』 (1897) を手に取った.主人公のドラキュラ伯爵はルーマニアの Transylvania 地方(ハンガリー東部から広がる地域)の城主という設定であり,この旅にそこそこふさわしいと思われたからだ.450ページ近くあるので時間潰しの目的にもかなう.帰りの飛行機で本格的に読み始め,帰国後も寝る前に少しずつ読み続けているが,いまだに読み終わらない.

物語はおもしろいので引き込まれるが,趣味の読書とはいえ,気になる英語表現には目が留まる.気になることの1つに,接続詞 whilst が高頻度で現れることがある.接続詞 whilst は現在ではイギリス英語の文語に特徴的な形式張った語で,while に比べれば頻度の低い語である( Longman の辞書によれば while は最頻1000語レベル以内,whilst は最頻2000語レベル以内).もちろん作品には while も出るが whilst の頻度のほうが圧倒的に高く,この点で現在のイギリス文語の状況とは異なる.さらに whiles なる代替表現も稀ではあるが現れ,これは調べなければと思い立った.ほぼ1世紀の間に,接続詞としての while, whiles, whilst のそれぞれの頻度はどのように変化してきたのだろうか.

頻度の問題を考察し始める前に,同時性や対立を表す従属接続詞として機能する3種類の形態の起源を見ておこう.現在もっとも一般的に用いられる while は,[2010-06-18-1]で話題にしたように古英語では「時間」を意味する名詞にすぎなかった.それが文法化 ( grammaticalisation ) を経て副詞や接続詞としての機能を発展させてきた.機能的発展という点では whiles や whilst も while と同様であり,名詞 while が起源と考えてよい.ただし前者2語は形態的には説明が必要である.

whiles の語尾の -s は[2009-07-18-1]で話題にした副詞的属格 ( adverbial genitive ) である.whiles は13世紀に初めて現れ,単独であるいは複合的に「?のときに」を表す副詞や接続詞として普通に見られるようになった.現在ではスコットランド方言で「時々」の意味を表し,また古語としては while と同義に用いられるが,一般的には廃語となったと考えてよい.関連語としては,いずれもやはり古語としてだが otherwhile(s) や somewhile(s) がある.

whilst [waɪlst] は上記の whiles に -t 語尾がついたもので,副詞としては14世紀から,接続詞としては16世紀からおこなわれている.-t 語尾の付加については一種の音便とも考えられるが,意味や機能の点で関連づけられ得る against, amidst, amongst, betwixt などの語類の語尾が互いに影響しあった結果の挿入ではないかといわれる.これらの語類はいずれも副詞的属格の -s を取り,かつ最上級の -st との連想が働いたために,-st をもつようになったと考えられている(日本語でも「?の最中に」などという).上述したように,whilst は現在ではイギリス英語の文語に限られ,形式張った語である.while と比較すると頻度は高くないが,文章でお目にかかる機会は結構ある.

接続詞 while の variants として whiles と whilst の形態の歴史をみたところで,次回は Dracula の英語と数世代下った英米変種での各形態の頻度を見てみることにしよう.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow