2019-02-07 Thu

■ #3573. accomplish と one の強勢母音の変異 [spelling_pronunciation][vowel][pronunciation][ame_bre]

表記の単語は,「#211. spelling pronunciation」 ([2009-11-24-1]) で触れたように,従来は [əˈkʌmplɪʃ] と発音されてきたが,近年のアメリカ英語では綴字の影響により [əˈkɑ:mplɪʃ] と発音されるようになってきている.

イギリス英語でも類似の現象が観察され,第2母音を /ʌ/ ではなく /ɒ/ で発音する傾向が現われてきている.LPD の Preference poll によると,イギリス英語でも8%ほどが後者の低母音で発音されるようになっているという(cf. 「#488. 発音の揺れを示す語の一覧」 ([2010-08-28-1]),「#2268. 「なまり」の異なり方に関する共時的な類型論」 ([2015-07-13-1]) も参照).

これは,いわゆる綴字発音 (spelling_pronunciation) の効果といってよいが,綴字 <o> に対応する母音が /ʌ/ から /ɒ/ へ変化してきている他の例としては,colander, combat, comparable, comrade, conduit, constable などにおける第1母音があげられる (Upward and Davidson 193) .この傾向は,単発の単語レベルでは今後も増えていくものと予想される.

もう1つ類例として忘れてはならないのが,one の母音である.この単語は,一般的には /wʌn/ と発音されてきたが,実は /wɒn/ の発音も増えてきている.LPD の Preference Poll によれば,イギリス英語において30%が後者の発音だという.若年層では50%に迫る勢いだというから,次第に低母音で置き換えられていくのかもしれない.one の発音の歴史については「#86. one の発音」 ([2009-07-22-1]),「#89. one の発音は訛った発音」 ([2009-07-25-1]),「#3536. one, once, none, nothing の第1音節母音の問題」 ([2019-01-01-1]) で取り上げてきたが,21世紀にも新たな変化と変異が展開していることになる.万物は流転するのだ.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2019-01-30 Wed

■ #3565. 韻律論と分節音韻論の独立性について [gvs][vowel][prosody][phonology][ot][acquisition][evolution]

英語には,歴史的な大母音推移 (Great Vowel Shift; gvs) とは別に,現代英語の共時的な現象としての "Modern English Vowel Shift Rule (alterations)" というものがある.後者は,現代英語の派生語ペアにみられる音韻形態論的な変異に関する共時的な規則である.Chomsky and Halle に端を発し,その後の語彙形態論でも扱われてきたトピックだ.たとえば,次のようなペアの母音に関して交替がみられる.various ? variety, comedy ? comedian, study ? studious, harmony ? harmonious; divine ? divinity, serene ? serenity, sane ? sanity, reduce ? reduction, fool ? folly, profound ? profundity (McMahon 342) .

McMahon は,この共時的な規則を最適性理論 (Optimality Theory; ot) で分析した先行研究の不備を指摘しながら,同理論は韻律論 (prosody) の問題を扱うのには長けているが,母音交替のような分節音に関する問題には適用しにくいのではないかと論じている.両部門は,一般には同じ「音韻論」にくくられるとはいえ,実際には独立性が高いのではないかという.McMahon (357) は,独立性の根拠をあげながら次のように論じている.

. . . we must recognise prosodic and melodic phonology as two different systems, and in fact there are many different strands of evidence pointing in that direction. For instance, prosodic phonology shows clearer connections with emotion, with gesture, and with aspects of call systems in other primates. Prosodic and segmental phonology behave very differently in cases of language disorder and breakdown, with some children who are seriously language-impaired finding considerable compensatory strength in prosody, for instance. Prosodic phonology is also acquired early, and there is evidence that the brain lateralisation of prosody and melody is different too, with more involvement of the right hemisphere in prosody, and strong left hemisphere localisation for segmentals. If prosody phonology and segmental phonology are actually two very different systems, which have evolved differently, are processed differently, are acquired differently, and interact with different systems (as with the paralinguistic uses of prosody, for instance), then there is no need for us to expect a single theory to deal with both.

この見解は,OT の理論的な扱いに関するにとどまらず,言語学における音韻論の位置づけについても再考を促すものとなるだろう.

・ Chomsky, Noam and Morris Halle. The Sound Pattern of English. New York: Harper & Row, 1968.

・ McMahon, April. "Who's Afraid of the Vowel Shift Rule?" Language Sciences (Issues in English Phonology) 29 (2007): 341--59.

2019-01-19 Sat

■ #3554. 大母音推移の上下問題と左右問題 [gvs][phonology][sound_change][vowel][drift]

「#3552. 大母音推移の5つの問題」 ([2019-01-17-1]) で大母音推移 (gvs) にまつわる主要な問題を整理したが,ほかにも関連する難題が山積している.昨日の記事「#3553. 大母音推移の各音変化の年代」 ([2019-01-18-1]) で取り上げたように,母音四辺形でいうところの上半分の母音(高母音群)の変化は比較的早い年代に生じているが,下半分の母音(低母音群)では数十年から1世紀ほども遅れている.全体として連鎖的な推移を想定するのであれば,少しずつ時間がずれているのは自然だが,時間のずれ幅が大きい場合には,1つの大きな推移とみるのではなく,2つ(以上)の小さな推移が独立して生じたと解釈するほうがよいのではないか.だが,1つの大推移と主張するためには全体がどのくらいの時間幅に収まっていればよいのか.50年ほどならOKで,100年ではダメなのか.客観的な基準はない.この上半分と下半分の連結・分離の問題を「大母音推移の上下問題」と呼んでおこう.

もう1つ「大母音推移の左右問題」と呼べる問題がある.伝統的な大母音推移の説では,左側の母音(前舌母音群)と右側の母音(後舌母音群)が平行的に上げや2重母音化を経たことになっており,左右の対称性がはなから前提とされている.しかし,左側が変化すれば必然的に右側も変化する(あるいはその逆)ということは特に音韻論的に支持されるわけではなく,一種の美学にすぎない(「#1405. 北と南の大母音推移」 ([2013-03-02-1]) を参照).そうでないと言うならば,対称性を前提としてよいと考える根拠が欲しい.あるいは全般的に長母音の上げを示す駆流 (drift) が,英語の歴史(ないしは言語の歴史)にはあるということだろうか.そうであるならば,やはりその証拠が欲しい.

Krug は「上下問題」と「左右問題」という表現は使わずとも両問題に言及しながら,大母音推移を巡る様々な立場は,言語変化の事実に関する見解の相違というよりは,定義に関する見解の相違だと言い切る.いずれの立場も,それ自体では正しいとも誤っているともいえない,ということだ.

In terms of the classic musical chairs analogy, we might ask: how long may it take for a chair (or a gap in the system) to be filled to still qualify as one and the same game? For those theorists who allow a gap of up to 150 years . . . the whole series of changes . . . can be interpreted as forming a unitary Great vowel Shift --- even though . . . it would seem preferable to speak of one shift in the back and one in the front since the two are not interrelated. For those who require lockstep or a maximum time gap of 50 years, however, it will be two smaller shifts (affecting the upper half of the ME vowel inventory) followed by another small chain shift raising ME /aː/ and /ɛː/ in the first half of the 17th century plus an individual, but roughly contemporaneous change from ME /ɔː/ to [oː]. Both of these positions are legitimate and neither one is inherently superior from an analytic point of view.

・ Krug, Manfred. "The Great Vowel Shift." Chapter 14 of The History of English. 4th vol. Early Modern English. Ed. Laurel J. Brinton and Alexander Bergs. Berlin: Mouton de Gruyter, 2017. 241--66.

2019-01-18 Fri

■ #3553. 大母音推移の各音変化の年代 [gvs][phonology][sound_change][timeline][chronology][vowel]

昨日の記事「#3552. 大母音推移の5つの問題」 ([2019-01-17-1]) で取り上げたように,大母音推移 (gvs) には様々な問題が立ちはだかっている.昨日挙げた5点のすべてに通底する根本的な問いは,当時の書き言葉からしか得られない情報に基づき,いかに正しく音価を復元しうるのかという文献学的な問題である.綴字の分析や解釈の仕方に応じて,各長母音・2重母音の音価や変化のタイミングに関する結論が,研究者間で異なってしまうということになりかねない.これが大母音推移研究の最大の難問なのである.

しかし,膨大な研究の蓄積により,各音変化の年代についてある程度の事実が分かってきていることも確かである.綴字以外にも,詩の脚韻の慣習,脚韻語の辞書,正音学者による記述なども音価の特定に貢献してきたし,情報を総合すればある程度の実態が浮かび上がってくるものである.Krug (249) は,主要な先行研究をまとめる形で,大母音推移の各変化の生じた年代を示す図を作成した.以下に,"Dating the changes of Middle English long vowels" と題されたその図を再現しよう.

| Middle English | c.1500 | c.1600 | c.1700 | Modern English | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| c.1300 | (RP) | ||||||||

| (I) | iː | > | ɪi | > | əɪ | > | aɪ | ≈ | aɪ |

| (II) | uː | > | ʊu | > | əʊ | > | aʊ | ≈ | aʊ |

| (III) | eː | > | iː | ≈ | iː | ||||

| (IV) | oː | > | uː | ≈ | uː | ||||

| (V) | ɛː | > | e̞ː | > | eː | > | iː | ≈ | iː |

| (VI) | ɔː | > | oː | > | oʊ > əʊ | ||||

| (VII) | aː | > | æː > ɛː | > | eː | > | eɪ |

この図をみるかぎり,少なくとも (I)--(IV) の変化,すなわち母音四辺形でいうところの上半分の長母音が経た変化は,14--15世紀という比較的早い段階で生じており,しかも互いに関わりあっているかのように思われる.この4つについては「推移」を語ることは許されるだろう.

続いて,16--17世紀半ばにかけて,(V)--(VII) の下半分の長母音が変化しているようにみえるが,特に低母音の /aː/ の動きは,かなり遅い時期までずれ込んでいるようだ.これを信じるならば,低母音から始まったとする伝統的な「押し上げ推移」 (push chain) の仮説は少なくとも否定されるだろう.

しかし,/aː/ の変化が上半分の諸変化の年代から100年ほど遅れていることを考慮すると,この時間差は一連の「推移」を断ち切るほどに大きいとみるべきだろうか,あるいは十分に小さいのだろうか.この問題を巡っても様々な意見があり,議論の終着点はみえない.

・ Krug, Manfred. "The Great Vowel Shift." Chapter 14 of The History of English. 4th vol. Early Modern English. Ed. Laurel J. Brinton and Alexander Bergs. Berlin: Mouton de Gruyter, 2017. 241--66.

2019-01-17 Thu

■ #3552. 大母音推移の5つの問題 [gvs][history_of_linguistics][phonology][merger][sound_change][dialectology][vowel]

大母音推移 (gvs) の研究は,Jespersen が1909年にこの用語を導入して以来,110年もの間,英語史や音韻論の研究者を魅了してきた.長い研究史のなかでも,この40年ほどは,この変化が本当に「大」であるのか,そして「推移」であるのかという本質的な問題に注目が集まってきた.その過程で GVS の様々な側面が議論されてきたが,特に重要な論題を整理すると5点にまとめられるという.Lass と Stockwell and Minkova を参照した Krug (242--43) より,その5点を示そう.

(i) Inception: where in the vowel space did the series of change begin?

(ii) Order: what is the chronology of individual and overlapping changes?

(iii) Structural coherence: are we dealing with interdependent changes forming a unitary overarching change or with local and independent changes?

(iv) Mergers: is the assumption of non-merger, i.e. preservation of phonemic contrasts, viable for language change in general and met in the specific changes of the GVS?

(v) Dialects: how do we deal with dialects which did not undergo the same changes as southern English or in which the changes proceeded in a different order?

この5点について丁寧に論じているのが,McMahon である.McMahon は,個々の問題に対して単純に答えを出すことはできないとしながらも,従来の「大母音推移」の呼称は妥当なのではないかと結論している.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. London: Allen and Unwin, 1909.

・ Krug, Manfred. "The Great Vowel Shift." Chapter 14 of The History of English. 4th vol. Early Modern English. Ed. Laurel J. Brinton and Alexander Bergs. Berlin: Mouton de Gruyter, 2017. 241--66.

・ Lass, Roger. "Rules, Metarules and the Shape of the Great Vowel Shift". English Phonology and Phonological Theory: Synchronic and Diachronic Studies. Ed. Roger Lass. Cambridge: CUP, 1976. 51--102.

・ Stockwell, Robert and Donka Minkova. "The English Vowel Shift: Problems of Coherence and Explanation." Luick Revisited. Ed. Dieter Kastovsky, Gero Bauer, and Jacek Fisiak. Tübingen: Gunter Narr, 1988. 355--94.

・ McMahon, April. "Restructuring Renaissance English." The Oxford History of English. Ed. Lynda Mugglestone. Oxford: OUP, 147--77.

2019-01-01 Tue

■ #3536. one, once, none, nothing の第1音節母音の問題 [vowel][phonetic_change][phonetics][indefinite_pronoun][pronoun][personal_pronoun]

明けましておめでとうございます.このブログも足かけ11年目に突入しました.平成も終わりに近づいていますが,来たるべき時代にかけても,どうぞよろしくお願い申し上げます.

新年一発目は,ある意味で難しい話題.最近,<o .. e> ≡ /ʌ/ の問題について「#3513. come と some の綴字の問題」 ([2018-12-09-1]) で触れた.その際に,one, none などにも触れたが,それと関連する once とともに,この3語は実に複雑な歴史をもっている.「#86. one の発音」 ([2009-07-22-1]),「#89. one の発音は訛った発音」 ([2009-07-25-1]) でも,現代に至る経緯は簡単に述べたが,詳しく調べると実に複雑な歴史的経緯があるようだ.母音の通時的変化と共時的変異が解きほぐしがたく絡み合って発達してきたようで,単純に説明することはできない.ということで,中尾 (207) の解説に丸投げしてしまいます.

one/none/once: ModE では [ū?ō?ɔː?ɔ] の交替をしめす.史的発達からいえば PE [oʊ] が期待される.事実 only (<ānlic/alone (<eall ān)/atone にはそれが反映されている.PE の [ʌ] をもつ例えば [wʌn] はすでに16--17世紀にみられるが,これは方言的または卑俗的であり,1700年まで StE には受けられていない.しかしそのころから [oːn] を置換していった.

上述3語の PE [ʌ] の発達はつぎのようであったと思われる.すなわち,OE ɑːn > ME ɔːn,方言的上げ過程 . . . を受け [oːn] へ上げられた.語頭に渡り音 [w] が挿入され (cf. Hart の wonly) . . . woːn > (GVS) uː > (短化 . . .) ʊ > (非円唇化) ʌ へ到達する . . . .

この解釈では,語頭への w 挿入により上げを経てきた歴史にさらに上げが上乗せされ,ついに高母音になってしまったというシナリオが想定されている.いずれにせよ,方言発音の影響という共時的な側面も相俟って,単純には説明できない発音の代表格といっていいのかもしれない.

なお,上では one, none, once の3語のみが注目されていたが,このグループに関連語 nothing (< nā(n) þing) も付け加えておきたい.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2018-12-03 Mon

■ #3507. NURSE Merger [sound_change][phonetics][centralisation][vowel][merger][ame_bre]

herd, heard, stir, word, nurse, myrrh などの <Vr> の綴字をもつ単語において,対応する音はいずれも /əː(r)/ となる.発音と綴字の関係が「1対多」となり英語学習においては厄介な現象なのだが,これは近代英語期に生じた NURSE Merger (中舌化 (centralisation) とも)という音変化の結果である.初期近代英語期までは,これらの語はおよそ綴字に示される通りの母音をもっており,発音上互いに区別されていた.ところが,後に融合 (merger) が生じ,すべて同一音に帰してしまった.一方,綴字はかつての母音に対応したまま固定してしまったのである.

この融合が始まった時期は,/ɪr/, /ɛr/, /ʌr/ の各々によっても方言によっても異なっていた./ɪr/, /ɛr/ については15世紀初めから北部方言,続いて東部方言で始まっており,16世紀初めにはロンドンの俗語にもみられた.標準英語では16世紀半ばから始まっていたようだ.一方,/ʌr/ の融合は遅れて17世紀半ばから始まり,個人によっては18世紀まで区別を保った者もあった(Shakespeare は区別していた).全体としていえば,標準英語における3者の融合は18世紀末までに完了していたとみてよいだろう(中尾,p. 304--07).

なお,/ɛr/ については,中英語期に下げを経た /ar/ との間で揺れがみられ,その揺れが現在まで受け継がれた結果として,clerk のイギリス発音 /ˈklɑ:k/ とアメリカ発音 /ˈklə:rk/ などの差が生まれている(他の例として Derby, Berkeley, sergeant, person/parson, vermin/varmin(t), university/varsity なども).これについては「#211. spelling pronunciation」 ([2009-11-24-1]),「#1343. 英語の英米差を整理(主として発音と語彙)」 ([2012-12-30-1]),「#2274. heart の綴字と発音」 ([2015-07-19-1]) の記事を参照.

NURSE Merger について,伝統方言ではこれが生じておらず,いまだ初期近代英語期の母音の区別が保たれているケースも多いことを付け加えておこう.たとえばスコットランド英語では stirred /stɪrd/, heard /hɛrd/, word /wʌrd/ などの発音が健在である (Gramley 381) .グラスゴーに留学していた私は「綴字通りの発音でわかりやすい!」と感動したものである.共時的にはスコットランド英語が綴字発音 (spelling_pronunciation) を採用しているかのようにみえるが,歴史的にはスコットランド英語が古音を保持しているにすぎない.

・ Gramley, Stephan. The History of English: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2012.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2018-12-01 Sat

■ #3505. THOUGHT-NORTH-FORCE Merger [sound_change][phonetics][vowel][merger][lexical_set]

標記の3語に代表される各々の lexical set は,初期近代英語では互いに異なる母音(と r 音の連鎖)をもっていた.これらが,近代英語期中にイングランド南部などの方言で /ɔː/ 音へと融合 (merger) した(ケルト系,西インド諸島,アメリカ発音などでは融合していない).融合に至るまでにいくつかの音変化が関与しており,発展の経緯は意外と複雑である.Gramley (190) より,各段階の音変化を示そう.

| THOUGHT | NORTH | FORCE | |

|---|---|---|---|

| EModE | ɒː | ɒr | oːr |

| Pre-R lengthening | - | ɒːr | - |

| Pre-R breaking and laxing | - | - | ɔər |

| Phonetic shift | ɔː | ɔːr | - |

| R-dropping | - | ɔː | ɔə |

| 1st FORCE Merger (smoothing) | - | - | ɔː |

| Mod RP | ɔː | ɔː | ɔː |

表中に "1st FORCE Merger" とあることから示唆されるように,"2nd FORCE Merger" もあり,こちらは現在進行中である.これは,your, poor, moor などの /ʊə/ 音が滑化 (smoothing) して /ɔː/ へ融合していく変化である.結果として sure = shore = /ʃɔː/ などとなるが,現在進行中ということもあり,単語によって変化を経る,経ないの違いがみられる.

・ Gramley, Stephan. The History of English: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2012.

2018-11-03 Sat

■ #3477. 2種類の音変化 --- 強化と弱化 [phonetics][phonology][sound_change][consonant][vowel][terminology][sonority]

音変化には,互いに逆向きの2種類のタイプがある.強化 (fortition, strengthening) と弱化 (lenition, weakening) である.各々について服部 (49) の記述を引用する.

[ 強化 ] 知覚上の観点から聞き手が理解しやすいように,隣接する分節音との対立を強めたり,個々の分節音の際立った特性を強めることをいう.発話に際し,調音エネルギーの付加を伴う.たとえば,異化 (dissimilation),長母音化 (vowel lengthening),二重母音化 (diphthongization),音添加 (addition),音節化 (syllabification),無声化 (devoicing),帯気音化 (aspiration) などがこれに含まれる.一般的に,調音時の口腔内の狭窄をせばめる方向に向かうため,子音的特性を強めることになる.

[ 弱化 ] 話し手による調音をより容易にすることをいう.強化に比べ,調音エネルギーは少なくて済む.同化 (assimilation),短母音化 (vowel shortening),単一母音化 (monophthongization),非音節化 (desyllabification),音消失 (debuccalization),有声化 (voicing),鼻音化 (nasalization),無気音化 (deaspiration),重複子音削除 (degemination) などを含む.強化とは逆に,子音性を弱め,母音性を高めることになる.

調音上の負担を少なくするという「話し手に優しい」弱化に対して,知覚上の聞き取りやすさを高めるという「聞き手に優しい」強化というペアである.会話が話し手と聞き手の役割交替によって進行し,互いに釣り合いが取れているのと平行して,音変化も弱化と強化のバランスが保たれるようになっている.どちらかのタイプ一辺倒になることはない.

服部 (49) は2種類の音変化が生じる動機づけについて「リズム構造に合わせる形で生じる」とも述べている.これについては「#3466. 古英語は母音の音量を,中英語以降は母音の音質を重視した」 ([2018-10-23-1]) を参照.

・ 服部 義弘 「第3章 音変化」 服部 義弘・児馬 修(編)『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.47--70頁.

2018-10-23 Tue

■ #3466. 古英語は母音の音量を,中英語以降は母音の音質を重視した [sound_change][phonology][prosody][vowel][diphthong][isochrony][functionalism][gvs]

母音の弁別的特徴として何が用いられてきたかという観点から英語史を振り返ると,次のような傾向が観察される.古英語では主として音量の差(長短)が利用され,中英語以降では主として音質の差(緊張・弛緩)が利用されるようになったという変化だ.服部 (67) は,これについて次のように述べている.

その原因は英語のリズム構造に帰せられるものと考えられる.つまり,韻脚拍リズムを基盤とする英語は,各韻脚をほぼ同程度の長さにする必要があるため,長さがリズムの調整役として重要な役割を果たす.そのため母音の弁別的特徴は音質(緊張・弛緩)に託し,長さの方はリズム調整のために弁別性から解放したと解釈することができる.

英語史において,音量の差と音質の差は,異なる目的で利用されるように変化してきたという見方である.これは壮大な音韻史観,韻律史観であり,歴史的な類型論 (typology) の立場から検証可能な仮説でもある.また逆からみれば,韻脚拍リズムではなく音節(あるいはモーラ)拍リズムを基盤とする日本語のような言語では,このような音量と音質の発展に関する傾向はさほど見出せないだろうということも予測させる.英語の音韻史記述に影響を及ぼす仮説であることはもちろん,現代英語の共時的な音韻論の記述や発音記号の表記などにも関連する点で,刺激的な議論だ.関連して「#3387. なぜ英語音韻史には母音変化が多いのか?」 ([2018-08-05-1]) も参照.

・ 服部 義弘 「第3章 音変化」服部 義弘・児馬 修(編)『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.47--70頁.

2018-08-08 Wed

■ #3390. 日本語の i-mutation というべき母音交替 [i-mutation][vowel][japanese][reconstruction][assimilation]

日本語の動詞には「活用」と呼ばれるものがあるが,名詞にもそれに相当するものがある.「風」は単独では「かぜ」と発音されるが,「風上」などの複合語では「かざかみ」となる.この「かぜ」と「かざ」は,それぞれ独立形と非独立形,あるいは露出形と被覆形と呼ばれる.同じ関係は,「船」(ふね)と「船乗り」(ふなのり),「雨」(あめ)と「雨ごもり」(あまごもり),「木」(き)と「木陰」(こかげ),「月」(つき)と「月夜」(〔古語〕つくよ)にも見られる.これらは名詞の「活用」とみなすこともできる.

これらのペアの関係は「露出形=被覆形+ *i」として措定される.*i は,正確には上代特殊仮名遣でいうところの *i甲 のことである.これは,単語を独立化させる接辞と考えられる.上の例で具体的にいえば,

・ ama + *i甲 → ame乙

・ ko乙 + *i甲 → ki乙

・ tuku + *i甲 → tuki乙

となる.母音ごとにいえば,a → e乙, o乙 → i乙, u → i乙 となっており,甲音・乙音の音価は定かではないものの,英語を含むゲルマン諸語において広く生じた i-mutation の効果にかなりの程度似ている.もちろん古今東西の諸言語に普通にみられる母音調和 (vowel harmony) の一種であり,たまたま日本語と英語に似たような現象が確認されるからといって,まったく驚くには当たらないわけではあるが.

以上,沖森 (45) を参照して執筆した.

・ 沖森 卓也 『日本語全史』 筑摩書房〈ちくま新書〉,2017年.

2018-08-05 Sun

■ #3387. なぜ英語音韻史には母音変化が多いのか? [sound_change][phonology][prosody][vowel][diphthong][consonant][isochrony][stress]

昨日の記事「#3886. 英語史上の主要な子音変化」 ([2018-08-04-1]) で言及した別の記事「#1402. 英語が千年間,母音を強化し子音を弱化してきた理由」 ([2013-02-27-1]) と関連して,なぜ英語音韻史において母音変化は著しく,子音変化は目立たないのかという問題について考えてみたい.

Ritt (224) はこの傾向を "rhythmic isochrony" と "fixed lexical stress on major class lexical items" の2点に帰している.つまり,英語に内在するリズム構造,あるいは音律特性により,母音が強化し,子音が弱化するという方向付けがなされているという見解だ.

服部 (67) によれば,英語は各韻脚 (foot) がほぼ等しい時間で発音される韻脚拍リズム (foot-timed rhythm) の言語に属する(ちなみに日本語は音節泊 (syllable-timed rhythm) あるいはモーラ泊 (mora-timed rhythm) という相対するタイプの言語).一般に韻脚拍の言語は,母音推移,連鎖的推移,二重母音化,母音弱化など母音にまつわる推移が相対的にずっと多いことが知られている.各韻脚の等時性を保持するために,強勢音節はとりわけ強く,無強勢音節はとりわけ弱く発音されるという対照的な傾向が生じ,なかんずく母音が変化にさらされやすくなるという事情があるようだ.

より一般的な観点からいえば,言語のリズム構造は,その言語の音韻変化に思いのほか大きな影響を及ぼしており,ある程度まではその方向性を決定しているとすらいえるのかもしれない.服部 (48) は次のように論じている.

音変化の発端は実際の発話において生じる.もちろん,発話内で生じた音の変容がすべて音変化として確立するわけではないが,発端はあくまで実時間上の発話内で生じると考えられる.発話に際して,特定の形態・統語構造を持った語彙項目(の連鎖)が実際の発話において当該言語のリズム構造 (rhythmic structure) に写像される.リズム構造その他の音律 (prosody) 特性は幼児の言語獲得において分節音より早く獲得されることが知られており,部分的には胎児の段階から獲得が始まるとされている.この事実からも明らかなように,リズム(および,その他の音律)構造は,一般に考えられている以上に,分節音体系と深く結びついており,われわれが発話する際には,特定のリズム構造に合わせて分節音連鎖を配置していると想定される.その際,脚韻(foot,強勢音節から次の強勢音節の直前までを一まとめにした単位)や音節 (syllable) などのリズム上の単位の知覚しやすさや分節音連鎖の調音の容易さを高めるような形で各種音韻過程が働く.多くの規則的音変化の要因は言語音の調音と知覚の要請によって動機づけられているといってよい.

これは「堅牢なリズム構造と,それに従属する柔軟な分節音」という斬新な音韻観に基づく音韻論である.

・ Ritt, Nikolaus. "How to Weaken one's Consonants, Strengthen one's Vowels and Remain English at the Same Time." Analysing Older English. Ed. David Denison, Ricardo Bermúdez-Otero, Chris McCully, and Emma Moore. Cambridge: CUP, 2012. 213--31.

・ 服部 義弘 「第3章 音変化」服部 義弘・児馬 修(編)『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.47--70頁.

2018-07-29 Sun

■ #3380. 大母音推移は複数の音韻変化の集合体か? (2) [gvs][phonetics][diphthong][vowel][merger]

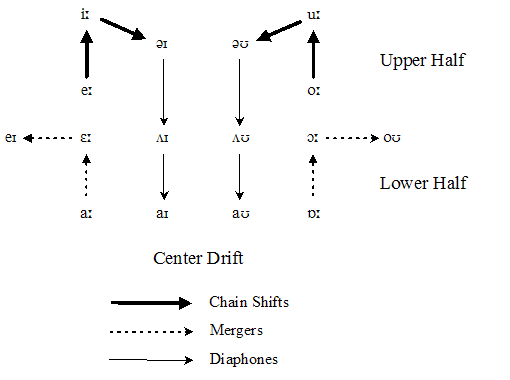

昨日の記事 ([2018-07-28-1]) に引き続き,大母音推移 (gvs) の話題.Minkova and Stockwell は,GVS と称されている現象は1つの音韻過程ではなく,3つの部分からなる複合的なプロセスとみている.Minkova and Stockwell (34) による改訂版 GVS の図は以下の通り(服部,p. 60 の図を参照し,見やすくするために少々改変を加えた).

Minkova and Stockwell は,上二段 (Upper Half) の太い実線で示される過程のみが純粋な意味での連鎖推移 (Chain Shifts) であり,下二段の破線で示される部分は融合 (Mergers) の過程として区別している. また,内側の細い実線で示される過程 (Diaphones) は各変種における異音の変化を表わしており,GVS とは独立した Center Drift という別の変化としてとらえている.つまり,全体が Chain Shifts, Mergers, Center Drift という独立した3部分から構成されており,決して1つの音韻過程ではないと主張しているのである.

各々の過程が生じた年代もまちまちで,Chain Shifts が1550年頃までには終わっていたのに対して,Mergers は18世紀まで継起的に起こっており,Center Drift は現代でも各地域変種で続いているという.

英語音韻史上の最大の謎である大母音推移を巡っては,近年でもこのように新解釈が提案されている.比較的最近の他の提案としては,以下も参照.

・ 「#495. 一枚岩でない大母音推移」 ([2010-09-04-1])

・ 「#1404. Optimality Theory からみる大母音推移」 ([2013-03-01-1])

・ 「#1405. 北と南の大母音推移」 ([2013-03-02-1])

・ 「#1422. 大母音推移の入力は内わたり2重母音だった?」 ([2013-03-19-1])

・ 「#2081. 依存音韻論による大母音推移の分析」 ([2015-01-07-1])

・ Minkova, Donka and Robert Stockwell. "Phonology: Segmental Histories." A Companion to the History of the English Language. Ed. Haruko Momma and Michael Matto. Chichester: Wiley-Blackwell, 2008. 29--42.

・ 服部 義弘 「第3章 音変化」服部 義弘・児馬 修(編)『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.47--70頁.

2018-07-28 Sat

■ #3379. 大母音推移は複数の音韻変化の集合体か? (1) [gvs][phonetics][diphthong][vowel][me][emode]

大母音推移 (gvs) が英語音韻史上,最大の謎と称されるのは,連鎖的な推移であるとは想定されているものの,母音四辺形のどこから始まったかについて意見が分かれているためである.上昇や2重母音化の過程がどこから始まり,次にどこで生じたのかが分からなければ,push chain も drag chain も論じにくい.近年では「大母音推移」は1つの連鎖的な推移とみなすことはできず,複数の変化の集合体にすぎないという立場を取る論者も少なくない.服部 (58--59) は,大母音推移の開始点と開始時期を巡る問題について,学説史を踏まえて次のようにまとめている.

GVS を構成する各変化は同時に起こったわけではなく,上二段の変化 (eː → iː, oː → uː, iː → əɪ, uː → əʊ) は下二段の変化に比べかなり早く,1400年頃に始まり1550年頃までには完了していたと考えられる.一方,下二段の変化については,それから数十年遅れて開始され,1700年代中頃まで変化の過程が継続していたとされる.上二段のうち,狭母音の二重母音化と狭中母音の上昇化のいずれかが先に起こったかについては,意見が分かれ,Jespersen (1909) は,まず狭母音が二重母音化を開始し,次いでその結果生じた空白を埋めるべく,一段下の狭中母音が引き上げられたと主張した.これを引き上げ連鎖説 (drag-chain theory) という.他方,オーストリアの Karl Luick (1865--1935) はその著書 (1914--1940) において,Jespersen とは逆に,狭中母音の上昇化が先に起こり,/iː/, /uː/ の位置まで高められたため,/iː/, /uː/ は新しい狭母音との融合を回避するため,いわばそれに押し上げられる形で二重母音化したとする説を提唱した.これを押し上げ連鎖説 (push-chain theory) と称する.押し上げ連鎖説に関して,母音空間の最下段,すなわち広母音からの連鎖的押し上げを主張する論者が少なからずいるが,GVS に関する限りは,上述の上二段と下二段の時期的ずれからみて,最下段から連鎖推移が始まったと考えるのは無理である.また,GVS の開始時期についても意見が分かれており,近年では13世紀にまで遡らせることができ,しかも上二段の変化はほぼ同時に始まったとする論者もいる (Stenbrenden 2010, 2016 など).

いわゆる GVS は,上二段と下二段に関する少なくとも2つの異なる音韻変化からなっていると考えた方がよさそうである.先に上二段の過程が,後に下二段の過程が開始され,振り返ってみれば全体として音韻がシフトしたように見えるというわけだ.上二段について引き上げなのか押し上げなのかという論争にも決着がついていない.

明日の記事で,影響力のある Minkova and Stockwell が近年提示した GVS の解釈を覗いてみたい.

・ 服部 義弘 「第3章 音変化」服部 義弘・児馬 修(編)『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.47--70頁.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Copenhagen: Munksgaard, 1909.

・ Luick, Karl. Historische Grammatik der englischen Sprache. 2 vols. Oxford: Basil Blackwell, 1914--40.

・ Stenbrenden, Gjertrud Flermoen. The Chronology and Regional Spread of Long-Vowel Changes in English, c. 1150--1500. Diss. U of Oslo, Oslo, 2010.

・ Stenbrenden, Gjertrud Flermoen. Long-Vowel Shifts in English, c. 1150--1700: Evidence from Spelling. Cambridge: CUP, 2016.

2018-07-22 Sun

■ #3373. 「示準語彙」 [lexicology][gvs][vowel][diphthong][loan_word][old_norse][french][methodology][palatalisation][doublet]

古生物学や地質学では,示準化石 (index fossil) と呼ばれるものがある.例えば三葉虫の化石が見つかれば,それを含む地層が古生代であることがわかるし,アンモナイトであれば中生代,哺乳類であれば新生代などと考えてよい.生存期間が短く,地理的な分布が広く,様々な種類の堆積岩から多く産出し,形態的特徴がわかりやすいものが選ばれる.

「#3162. 古因学」 ([2017-12-23-1]) の対象となるもの,歴史的な考察対象となるものであれば,示準○○や示相○○という考え方がおよそ通用するのではないかと思い,言語にも応用してみることにした.まず思いつくのは,語の時代推定に資する音韻変化・交替である.ある音韻特徴を反映しているか否かにより,その語が当該言語に現われたのが,特定の年代よりも前なのか後なのかが判明するケースが少なくない.

例えば,skill, skin, skirt など前舌母音の前位置で <sk> = /sk/ を示す現代英語の単語は,古英語後期以降に古ノルド語から借用された語である可能性が大きい.英語では前舌母音の前位置では,/sk/ は口蓋化して /ʃ/ = <sh> となるのが規則だったからである.つまり,shine, ship, shirt は,おそらく古英語本来語であると内的に推定される(cf. 「#1511. 古英語期の sc の口蓋化・歯擦化」 ([2013-06-16-1]),「#2944. ship, skiff, skip(per)」 ([2017-05-19-1])).

大母音推移 (gvs) の効果の有無も,同じような役割を果たす.design, divine, polite などは2重母音を示すことから推移前(おそらくは15世紀以前)に借用されたと考えられるが,同じフランス語からの借用語でも machine, police, unique などは長母音を示すことから推移後に英語に入ってきたと内的に推定できる(cf. 「#2523. 大母音推移は,発音と綴字の乖離の最大の元凶か (3)」 ([2016-03-24-1])).

化石の場合ほどの精度は期待できないものの,上記の語群は年代推定にヒントを与えてくれる「示準語彙」と呼ぶことができるのではないか.

2018-07-09 Mon

■ #3360. 印欧祖語は語根ベース,ゲルマン祖語は語幹ベース,古英語以降は語ベース (3) [gradation][i-mutation][indo-european][oe][morphology][vowel][word_formation]

2日間の記事 ([2018-07-07-1], [2018-07-08-1]) に引き続き,root-based morphology (印欧祖語)→ stem-based morphology (ゲルマン祖語)→ word-based morphology (古英語以降)という英語形態論の大きな潮流について.

古英語はこの類型的シフトにおいて stem-based morphology から word-based morphology へと移り変わろうとする最初期段階といえるが,いまなお stem-based morphology は濃厚に残っていた.Lass (191) は古英語の語形成法の種類が豊富なことについて,Kastovsky を引用しつつ次のように述べている.

One of the most striking features of the OE lexicon is the extensive involvement in WF, not only of transparent affixation, compounding, and conversion, but of other devices of varying ages: ancient ones like ablaut, and newer ones like i-umlaut. This results in what Kastovsky (1992: 294) calls 'large morphologically related word-families'; considerable portions of the lexicon 'cohere' in a rather special way, characteristic of older IE and to some extent more archaic modern languages like German, but quite alien to Modern English.

1例として,印欧祖語の語根 *bhVr- "carry, bear" が,古英語の単語にどのように反映されているかを考えてみよう (Lass 191--92) .この印欧語根には ablaut シリーズとして,*bher- (e-grade), *bhor- (o-grade), *bhe:r- (lengthened e-grade), *bhr̥- (zero-grade) の4つの音形があった.

まず,e-grade の *bher- に関しては,*bher- > *βer- > ber- と経て,古英語の ber-an (不定詞), ber-ende (現在分詞), ber-end "bearer",ber-end-nes "fertility" に至っている.

次に,o-grade の *bhor- については,*bhor > *βαr- > bær- を経て古英語の bær (第1過去)に終着したほか,さらに bær- から割れ (breaking) の過程を経て bear-we "barrow, basket", bear-m "lap, bosom" に至ったものもある.

続けて lengthened e-grade の *bhe:r- については,*bhe:r- > *βe:r- > bǣr を経て古英語 bǣr-on (第2過去), bǣr "bier", bǣr-e "manner, behaviour" などが帰結した.

最後に zero-grade の *bhr̥- からは,*βur- へと変化した後,a-umlaut により bor- と *bur- が出力されたが,前者からは古英語 bor-en (過去分詞), bor-a "carrier" が,後者からはさらに i-umlaut を経て古英語 byrðenn "burden", byr-ele "cup-bearer" などgが生み出された.

古英語では /bVr-/ という抽象的な語幹 (root) から具現化した数種類の母音を示す複数の語幹 (stems) が基準となり,共時的な屈折形態論と派生形態論が展開しているとみることができ,これを指して "stem-based morphology" あるいは "variable-stem morphology" と呼ぶことができるだろう (Lass 192) .

ただし,古英語期にも,新たな時代の到来,すなわち word-based morphology あるいは invariable-stem morphology の到来を予感させる要素が,すでに部分的に現われ出していたことにも注意しておきたい.

・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.

・ Kastovsky, Dieter. "Semantics and Vocabulary." The Cambridge History of the English Language. Vol. 1. Ed. Richard M. Hogg. Cambridge: CUP, 1992. 290--408.

2018-06-26 Tue

■ #3347. なぜ動詞は名詞ほど屈折を衰退させずにきたのか? [inflection][verb][noun][adjective][phonetics][phonology][consonant][vowel]

屈折の衰退は英語史上の大変化の1つだが,動詞は名詞に比べれば,現在に至るまで屈折をわりと多く保存している.現代の名詞の屈折(と呼べるならば)には複数形と所有格形ほどしかないが,動詞には3単現の -s,過去(分詞)形の -ed,現在分詞形の -ing が残っているほか,不規則動詞では主として母音変異に基づく屈折も残っている.あくまで相対的な話しではあるが,確かに動詞は名詞よりも屈折をよく保っているといえる.

その理由の1つとして,無強勢音節(とりわけ屈折を担う語末音節)の母音の弱化・消失という音韻的摩耗傾向に対して,動詞のほうが名詞や形容詞よりも頑強な抵抗力を有していたことが挙げられる.Wełna (415--16) は端的にこう述べている.

Verbs proved more resistant because, unlike nouns and adjectives, their inflectional markers contained obstruent consonants, i.e. sounds not subject to vocalization, as in PRES SG 2P -st, 3P -eþ (-eth) or PAST -ed, while the nasal sonorants -m (> -n) and -n, frequently found in the nominal endings, vocalized and were ultimately dropped.

「#291. 二人称代名詞 thou の消失の動詞語尾への影響」 ([2010-02-12-1]) で述べたように,近代英語期には,おそらく最も頑強な動詞屈折語尾であった2人称単数の -est も,(形態的な過程としてではなく)社会語用論的な理由により,対応する人称代名詞 thou もろともに消えていった.これにより,動詞屈折のヴァリエーションがいよいよ貧弱化したということは指摘しておいてよいだろう.

・ Wełna, Jerzy. "Middle English: Morphology." Chapter 27 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 415--34.

2018-06-22 Fri

■ #3343. drink--drank--drank の成立 [verb][conjugation][inflection][vowel][emode]

現在,アメリカ英語の口語で,過去分詞として標準的な drunk ではなく過去形と同じ drank が用いられることがあるが,これは誤用というよりは,歴史的な用法の継続と見るべきである.

「#2084. drink--drank--drunk と win--won--won」 ([2015-01-10-1]) や「#492. 近代英語期の強変化動詞過去形の揺れ」 ([2010-09-01-1]) で取り上げてきたように,現在形・過去形・過去分詞形(3主要形)の間で母音変異を示す歴史的な強変化動詞の取る活用パターンは,個々の動詞によって異なり,英語史的にも一般的な規則を抽出することが難しい.実際に,古英語,中英語,近代英語を通じて様々な3主要形のパターンが興亡を繰り広げてきた.Cowie (608) と,そこに引用されている Lass のコメントを覗いてみよう.

Tense marking on strong verbs in Early Modern English often had a different pattern for the form of the preterit and the past participle to both Middle English and Modern English. Different verbs go through different patterns, taking some time to stabilize . . . As Lass says, "it seems as if each verb has its own history" (1999: 168--70), which can be illustrated by changes in the paradigm for DRINK:

late 15th drink, drank, drunk end of 16th to 19th drink, drunk, drunk 17th to 19th drink, drank, drank

3つのパターンのうち,標準変種では最初のものが選択されたが,非標準変種では最後のものが選択されたことになる.このように,一見「誤用」と思われるものは,かつて存在した複数の選択肢からの異なる選択に基づくものが多い.

関連して,sing の過去形に標準的な sang のほか sung が用いられるケースもあるが,同様に考えるべきである.

・ Cowie, Claire. "Linguistic Levels: Morphology." Chapter 38 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 604--20.

・ Lass, Roger. "Phonology and Morphology." The Cambridge History of the English Language. Vol. 3. Cambridge: CUP, 1999. 56--186.

2018-06-20 Wed

■ #3341. ラテン・フランス借用語は英語の強勢パターンを印欧祖語風へ逆戻りさせた [rsr][gsr][stress][germanic][indo-european][gradation][vowel][morphology]

中英語期以降,ラテン語やフランス語からの借用語が英語語彙に大量に取り込まれたことにより,英語の強勢パターンが大きく変容したことについて「#718. 英語の強勢パターンは中英語期に変質したか」 ([2011-04-15-1]) や「#200. アクセントの位置の戦い --- ゲルマン系かロマンス系か」 ([2009-11-13-1]) で取り上げてきた.

この変容は,Germanic Stress Rule (gsr) の上に新たに Romance Stress Rule (rsr) が付け加わったものと要約することができるが,さらに広い歴史的視点からみると,印欧祖語的な強勢パターンへの回帰の兆しともみることができる.印欧祖語では可変だった語の強勢位置が,ゲルマン祖語では語頭音節に固定化したが,ラテン語やフランス語との接触により,再び可変となってきた,と解釈できるからだ.そして,その可変の強勢は,基体と派生語の間で母音の質と量をも変異させることにもなった.最後の現象は,印欧祖語の形態論を特徴づける母音変異 (gradation or ablaut) にほかならない.

Kastovsky (129--30) が,濃密な文章でこの見方について紹介している.

[T]here are . . . typological innovations like the vowel and/or consonant alternations in sane : sanity, serene : serenity, Japán : Jàpanése, hístory : históric : hìstorícity, eléctric : elètrícity, close : closure resulting from the integration of non-native (Romance, Latin and Net-Latin) word-formation patterns into English with a concomitant variable stress system, which reverses the original typological drift towards a non-alternating relation between bases and derivatives and is reminiscent of Indo-European, where variable stress/accent produced variable vowel quality/quantity (ablaut).

Kastovsky は,英語の形態論の歴史を類型論的に捉えるべきことを主張しているが,これは単なる共時的な類型論にとどまらず,歴史類型論ともいうべき壮大な視点の提案でもあるように思われる.

上で触れた2つの強勢規則については,「#1473. Germanic Stress Rule」 ([2013-05-09-1]) と「#1474. Romance Stress Rule」 ([2013-05-10-1]) を参照.

・ Kastovsky, Dieter. "Linguistic Levels: Morphology." Chapter 9 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 129--47.

2018-06-18 Mon

■ #3339. 現代英語の基本的な不規則動詞一覧 [verb][conjugation][inflection][vowel][oe][hel_education][tense][preterite]

現代英語の不規則動詞 (irregular verb) の数は,複合動詞を含めれば,決して少ないとはいえないかもしれない.しかし,英語教育上の基本的な動詞に限れば,せいぜい60語程度である.例えば『中学校学習指導要領』で学習すべきとされる139個の動詞のうち,規則動詞は82語,不規則動詞は57語である.若林 (44--45)が再掲している57語のリストを以下に挙げておこう.

| *become | *begin | *break | bring | build | buy |

| catch | *come | cut | do | *draw | *drink |

| *drive | *eat | *fall | feel | *find | *fly |

| *forget | *get | *give | go | *grow | have |

| hear | keep | *know | leave | lend | *let |

| lose | make | mean | meet | put | read |

| *ride | *rise | *run | say | *see | sell |

| send | *sing | sit | *sleep | *speak | spend |

| *spring | *stand | *swim | take | teach | tell |

| think | *wind | *write |

これらの57個の不規則動詞のうち古英語で強変化動詞に属していたものは,数え方にもよるが,ほぼ半分の29個である(* を付したもの).残りのほとんどは,現代的な観点からは不規則であるかのように見えるが,古英語としては規則的な動詞だったとも言い得るわけだ.

現代英語の不規則動詞に関する共時的・通時的な話題は,「#178. 動詞の規則活用化の略歴」 ([2009-10-22-1]),「#764. 現代英語動詞活用の3つの分類法」 ([2011-05-31-1]),「#1287. 動詞の強弱移行と頻度」 ([2012-11-04-1]),「#2084. drink--drank--drunk と win--won--won」 ([2015-01-10-1]),「#2210. think -- thought -- thought の活用」 ([2015-05-16-1]),「#2225. hear -- heard -- heard」 ([2015-05-31-1]),「#1854. 無変化活用の動詞 set -- set -- set, etc.」 ([2014-05-25-1]) をはじめとする記事で取り上げてきたので,ご覧下さい.

・ 若林 俊輔 『英語の素朴な疑問に答える36章』 研究社,2018年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow