2015-01-07 Wed

■ #2081. 依存音韻論による大母音推移の分析 [phonology][gvs][vowel][diphthong][meosl][drift][teleology]

「#2063. 長母音に対する制限強化の歴史」 ([2014-12-20-1]) と「#2080. /sp/, /st/, /sk/ 子音群の特異性」 ([2015-01-06-1]) で引用・参照した池頭 (Ikegashira) は,"A Dependency Approach to Great Vowel Shift" と題する論文で,依存音韻論 (dependency phonology; DP) の枠組みで大母音推移 (gvs) を分析している.私は依存音韻論については無知に等しいが,その分析によれば大母音推移を含めた英語の主要な音韻変化には一貫した方向性を見いだすことができると議論されており,関心をもったので論文を読んでみた.案の定,理論の素人には難しかったが,要点は呑み込めたと思う.

依存音韻論に立脚した分析によると,大母音推移の音韻変化は,一貫して音節構造を軽くする ("lightening") 方向で作用したという.依存音韻論による「軽さ」の定義は高度に専門的であり私には的確に説明することはできないが,ポイントは大母音推移を構成する各音韻変化がいずれも一貫した方向性をもっており,したがって一貫して記述することができるという主張である.そのような主張がなされるからには,偏流 (drift) や言語変化の目的論 (teleology) という主題も無関係ではあり得ない.実際,Ikegashira (42) は英語史における一貫した "lightening" の偏流に言い及んでいる.それから,大母音推移を構成する各音韻変化の同時性をも主張している.

GVS is a change which is caused by that 'drift' (or tendency) of English to make the total weight of words lighter. To make all the 'long' vowels lighter, the phonological element |a| is made less powerful either by lowered (sic) to the the dependent position from the governing position or by deletion. In the cases of the vowels where there is no |a|, [i:] and [u:], the only way to make them lighter is to change the 'middle weight' phonological elements [i] and [u] with the lightest one |ə|. / . . . . As a result of lightening, the vowels have been raised or made into diphthongs. The problem of the starting point of this change thus has no meaning. It was 'simultaneous'. It is quite natural to suppose that GVS occurred at the same time as a result of the long and continuous 'trend' of English to lighten words in some way.

理論的には,複合的な音韻変化を一貫して説明できるのは確かに魅力である.同じような動機から,Ritt の「#1402. 英語が千年間,母音を強化し子音を弱化してきた理由」 ([2013-02-27-1]) も,drift という古い言語学上の問題に迫ったのだろうと思う.だが,素朴な疑問として,一貫した理論的な説明と各母音の変化の同時性とがどのように直接に結びつくのだろうか.大母音推移が一貫して "lightening" の方向を目指しているという仮説を受け入れたとしても,それは各音韻変化が同時に起こったことを自動的に含意するのだろうか.押し上げ説 (push chain) でも引き上げ説 (drag chain) でもないという意味では,「#1404. Optimality Theory からみる大母音推移」 ([2013-03-01-1]) とも通じる一種のバラバラ説と言ってもよさそうだが,理論的な普遍説とも呼べそうだ.

なお,同じ依存音韻論の分析によれば,大母音推移に先立つ中英語の開音節長化 (meosl) は,入力の短母音の各々に音韻要素 |a| が付加されたものとして一貫して記述されるという (Ikegashira 35) .理論の魅力と課題を再確認できる話題である.

・ Ikegashira (Kadota), Atsuko. "A Dependency Approach to Great Vowel Shift." 『津田塾大学言語文化研究所報』22号,2007年,31--43頁.

2015-01-01 Thu

■ #2075. 母音字と母音の長短 [gvs][vowel][spelling]

新年明けましておめでとうございます.2015年です.今年も英語史に関する話題を長く広く紹介していきますので,どうぞよろしくお願いします.

新年最初の話題として,英語学習者向けに,母音字と母音の長短の対応に関する問題を取り上げる.英語の各母音字には,それぞれ「長」音と「短」音と呼ばれる発音が対応している.

| Vowel letter | "Short" vowel | "Long" vowel |

|---|---|---|

| <a> | [æ] | [eɪ] |

| <e> | [ɛ] | [iː] |

| <i>, <y> | [ɪ] | [aɪ] |

| <o> | [ɑ/ɔ] | [oʊ] |

| <u> | [ʌ] | [juː] |

単語のなかに現われる母音字は,典型的には強勢の有無や音節構造その他の条件に応じて短音か長音かが決まるが,その規則は複雑で例外も多いことから,英語学習者はこの区別を個々に習得することを期待される.ある語において母音字は長音に対応するが,そこに派生接辞などをつけて派生語を作ると母音字は変わらないのに発音は短音に化ける,といったことは英語語彙には普通に見られる.現代英語の母音字の短音と長音の区別は,英語史的には大母音推移を説明する際の格好の材料となるのだが,長短の対立を示す都合のよい派生語ペアの例を挙げるとなると,案外とすぐには思い浮かばない.そこで,いくつかの接尾辞別に長短の交替する派生語ペアを列挙している大名 (86--88) を参照して,典型例を以下に示したい.いずれもラテン語接辞に関わる語のペアである.

| Suffix | Long | Short |

|---|---|---|

| -al | crime | criminal |

| grade | gradual | |

| nation | national | |

| nature | natural | |

| rite | ritual | |

| -(at)ive | derive | derivative |

| evoke | evocative | |

| provoke | provocative | |

| -ic | athlete | athletic |

| cone | conic | |

| lyre | lyric | |

| metre | metric | |

| microscope | microscopic | |

| mime | mimic | |

| satire | satiric | |

| tone | tonic | |

| volcano | volcanic | |

| state | static | |

| -ity | audacious | audacity |

| breve | brevity | |

| divine | divinity | |

| extreme | extremity | |

| obscene | obscenity | |

| rapacious | rapacity | |

| sane | sanity | |

| serene | serenity | |

| sublime | sublimity | |

| vivacious | vivacity |

ただし,残念ながら例外も少なくない.-ic について,base も basic も長音をもつ.scene に対して scenic は長音でも短音でも可.同様に,phonic も cyclic も長短いずれもありうる.また -(at)ive について create/creative はいずれも長音読みだし,-ity について obese/obesity の母音も長く読む.

-al に関しては,education/educational, erosion/erosional, motion/motional, occasion/occasional, operation/operational, region/regional, relation/relational, sensation/sensational など,むしろ長短の交替を示さない例の方が多い.

最終的には個々に暗記しなければならないのだが,「規則や傾向などないのだから結局は個々に暗記」と「規則や傾向はあるが例外もあるから個々に暗記」とは大いに違うことだと思う.後者は言語学に立脚した知恵である.

・ 大名 力 『英語の文字・綴り・発音のしくみ』 研究社,2014年.

2014-12-27 Sat

■ #2070. なぜ mama と papa なのか? (3) [phonetics][consonant][vowel][sobokunagimon]

[2012-06-10-1] と [2012-06-11-1] に引き続いての話題.[2012-06-11-1] の記事で Jakobson が理論化のために依拠していた調査データは Murdock のものである.Murdock の原典に戻ってみると,当然ながら詳細を知ることができる.

収集されたのは474の言語共同体からのデータで,すべて合わせて母を表わす語形が531種類,父を表わす語形が541種類確認された.同系統の言語か否か,語形のどの部分を比較対象とするか,分類に際しての母音や子音の組み合わせパターンの同定などがきわめて慎重に考慮されている.その結果がいろいろな表で示されているのだが,最もわかりやすいのは p. 4 の TABLE 2 だろう.以下に再掲しよう.

| Sound classes | Denoting Mother | Denoting Father |

|---|---|---|

| Ma, Me, No, Na, Ne, and No | 273 (52%) | 81 (15%) |

| Pa, Po, Ta, and To | 38 (7%) | 296 (55%) |

| All 29 others | 220 (41%) | 164 (30%) |

統計的に検定する必要もなく,従来から指摘されている傾向が明らかとなった.調音点としては唇と歯茎,調音様式としては閉鎖音(鼻音と破裂音)が際立っている.Murdock はこの種の生データだけ提示し,理論化は他の研究者に任せるとして自らの調査報告論文を閉じているが,まさにその意図を汲み取ってあれでもかこれでもかと理論化してみせてくれたのが Jakobson だったということになる (cf. [2012-06-11-1]) .互いに引き立て合って著名な論文となったということだろう.

さて,上記の傾向が実証された一方で,2, 3例に1つは同傾向に反するという事実にも注意が必要である.Murdock の調査で明らかになったことは,世界の言語の母や父を表わす語に,表の上2段の「子音+母音」結合が統計的な有意差をもって現われるということだけであり,予測的価値があるわけでもないし,反例を許さないということでもない.上の数値をあるがままに解釈することが肝要だろう.

・ Murdock, G. P. "Cross-Language Parallels in Parental Kin Terms." Anthropological Linguistics 1.9 (1959): 1--5.

・ Jakobson, Roman. "Why 'Mama' and 'Papa'?" Phonological Studies. 2nd ed. Vol. 1 of Roman Jakobson Selected Writings. The Hague and Paris: Mouton, 1971. 538--45.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2014-12-20 Sat

■ #2063. 長母音に対する制限強化の歴史 [drift][vowel][phonetics][meosl][homorganic_lengthening][shocc]

「#2052. 英語史における母音の主要な質的・量的変化」 ([2014-12-09-1]) で,Görlach による英語史における母音変化を概観した.母音変化の歴史に一貫してみられる潮流として,Ritt は「#1402. 英語が千年間,母音を強化し子音を弱化してきた理由」 ([2013-02-27-1]) でみたように強化の歴史を唱えているが,別の角度から,もう1つの標記に掲げた潮流が指摘できるかもしれない.

池頭 (128--29) は,中尾 (117--42, 142--51) を参照しながら,英語史における母音の主要な長化と短化を,時代ごとに以下のように整理している(古英語から中英語にかけての変化については,「#2048. 同器音長化,開音節長化,閉音節短化」 ([2014-12-05-1]) も参照).

〈古英語期〉

(1) 同器性長化 (Homorganic Lengthening)

gōld, lāmb, fīndan 'find' lāng

〈中英語期〉

(2) 開音節長化 (Open Syllable Lengthening)

bāke mēte 'meat' hōle lōve < OE lufu week < OE wike

(3) 母音接続長化 (Hiatus Lengthening,フランス借入語)

gīant < giant pōet < poet

〈初期近代英語期〉

(4) 無声摩擦音前位置長化 (lengthening before voiceless fricatives)

(/a/, /ɔ/ ___ [f, s, θ]) blāst mōss stāff sōft bāth clōth

〈古英語期〉

(5) 3子音前位置短化 (shortening before three consonants)

godspell deoppra 'deeper' wundrian 'wonder'

(6) 2子音前位置短化 (shortening before two consonants, 重子音を含む)

fifta 'fifth' sohte '(he) sought' læssa 'less'

(7) 3音節短化 (Trisyllabic Shortening)

laferce 'lark' halidæġ 'holiday' emetiġ 'empty'

〈中英語期〉

(8) 同器性短化 (Homorganic Shortening)

land wind enden 'end'

(9) /u:/-短化 / ___ [x, v, m]

ruf < rōugh 'rough' plume < plūme 'plum'

〈初期近代英語期〉

(10) 短子音前短化 (shortening before a single consonant)

breath dread blood good cloth

(11) 開音節短化 (Open Syllable Shortening)

heavy weapon pleasant seven

(12) 2音節短化 (shortening in two syllabic words)

nickname < ēkename breakfast twopence

母音の長化と短化の歴史をこのように整理した上で,池頭は,短化が長化よりも多く観察される点,一度長化したものがのちに短化を受ける例がある点を指摘した.英語史全体としてみると,短化が優勢であり,長化に対する制限が強まってきたという潮流が感じられる.池頭 (129--30) 曰く,

古英語以来,英語では長い母音に対する文脈上の制限が強まっていると考えられる.古英語初期には二重母音であっても長・短が存在し,長母音が出現する環境も特に制限されていなかった.ところが早い時期に長二重母音が姿を消し,続いて3子音の前位置において長母音を許さなくなり((5)3子音前位置短化),引き続き2子音前でも長母音が生起できなくなった((6)2子音前位置短化).初期近代英語期に入ると短子音の前でも短化が起こった((10)短子音前短化).語全体の音節構造に関するものでは,古英語期に語末から3音節目で長母音が許されなくなり((7)3音節短化),初期近代英語期に入って2音節語の語末から2音節目(第1音節)でも短化が起こった((12)2音節短化).全体としては,古英語期にかなり長母音に対する制限が強まったと考えられる.

上記は大局的な英語音韻史観ともいえるが,ではなぜそのような潮流が見られるのだろうか.これは英語音韻史の究極的な課題だろう.

・ 池頭(門田)順子 「"Consonant cluster" と音変化 その特異性と音節構造をめぐって」『生成言語研究の現在』(池内正幸・郷路拓也(編著)) ひつじ書房,2013年.127--43頁.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2014-12-12 Fri

■ #2055. 「母音」という呼称 [vowel][comparative_linguistics][family_tree][terminology][metrical_phonology][syllable]

「#1537. 「母語」にまつわる3つの問題」 ([2013-07-12-1]) や「#1926. 日本人≠日本語母語話者」 ([2014-08-05-1]) で「母語」という用語についてあれこれと考えた.一般に言語(学)のディスコースには,「母」がよく顔を出す.「母語」や「母方言」はもとより,比較言語学では諸言語の系統的な関係を「母言語」「娘言語」「姉妹言語」と表現することが多い.なぜ「父」や「息子」や「兄弟」ではないのかと考えると,派生関係を表わす系統図では生む・生まれる(産む・産まれる)の関係が重視されるからだろうと思われる.言語の派生においては,男女のペアから子が生まれるという前提はなく,いわば「単為生殖」(より近似した比喩としてはセイヨウタンポポなどに代表される「産雌単為生殖」)である.これに関連しては「#807. 言語系統図と生物系統図の類似点と相違点」 ([2011-07-13-1]),「#1578. 言語は何に喩えられてきたか」 ([2013-08-22-1]),「#1579. 「言語は植物である」の比喩」 ([2013-08-23-1]) も参照されたい.

「母語」や「母・娘言語」については上のようなことを考えており,言語のディスコースにおける「女系」性に気づいていたが,ある授業で学生がもう1つの興味深い例を指摘してくれた.標題に掲げた「母音」という用語である.盲点だったので,なるほどと感心した.確かに,なぜ「父音」ではなく「母音」なのだろうか.少し調べてみた.

英語で「母音」は vowel,対する「子音」は consonant である.これらの英語の用語の語源には,特に母とか子とかいう概念は含まれていない.前者はラテン語 vōcālem (有声の)に遡り,語根は vōx (声)である.後者は,ラテン語 consonans (調和する,一緒に響く)に遡り,これ自体はギリシア語 súmphōnon([母音と]ともに発音するもの)のなぞりである.つまり,特に親子の比喩は関与していない.他の西洋語も事情は似たり寄ったりである.

とすると,「母音」「子音」という呼称は,日本語独自のものらしいということになる.『日本国語大辞典』によると「ぼいん」には【母音】と【母韻】の項が別々にあり,それぞれ次のようにある.

【母音】*百学連環(1870--71頃)〈西周〉一「文字に consonants (子音)及び vowel (母音)の二種あり」*病牀譫語(1899)〈正岡子規〉五「父音母音の区別無き事等に因る者にして,其解し難きは,同音の字多き漢語を仮名に直したるに因るなり」*金毘羅(1909)〈森鴎外〉「苦しい間に,をりをり一言づつ云ふ詞が,濁音勝で母音を長く引くので」

【母韻】「ぼいん(母音)」に同じ.*小学日本文典(1874)〈田中義廉〉一・二「此五十音のうち,アイウエオの五字を,母韵と云ひ」*広日本文典(1897)〈大槻文彦〉三二「也行の発生は,甚だ阿行の『い』に似,和行の発生は,甚だ阿行の『う』に似て,更に,之に母韻を添へて,二母韻,相重なりて発するものの如し」*国語のため第二(1903)〈上田万年〉促音考「第一 P(H)TKRS 等の子音が Unaccented の母韻に従はれて,P(H)TKS を以てはじめらるるシラブルの前に立つ時は」

ここで【母音】の項の例文として触れられている「父音」という用語に着目したい.これは,今日いうところの子音の意味で使われている.では,同じ辞典で【父音】(ふいん)の項を引いてみる.

「しいん(子音)」に同じ.*広日本文典別記(1897)〈大槻文彦〉一七「英の Consonant を,子音,又は,父音(フイン)など訳するあるは,非なり」*国語音声学(1902)〈平野秀吉〉一四・一「父音は,其の音質の上から区別すれば,左の二類となる.有声父音 無声父音」

近代言語学が入ってきた明治初期には,consonant の訳語として「子音」とともに「父音」という言い方が行われていたようだ.「母」に対するものは「父」なのか「子」(=娘?)なのかという競合を経て,最終的には「子」で収まったということのようだ.ここでいう「子」の性別は分からないが,音声学のディスコースにおいて「父」権が失墜したようにも見えるから,「娘」である可能性が高い(?).

さらに,根本となる【母】(ぼ)とは何かを同辞典で調べてみると,

(2)親もと.帰るべきところ.そだった所./母岩,母艦,母港,母船,母校,母国,母語,母斑/(3)物を生じるもととなるもの./酵母,字母/母音,母型,母集団,母数,母船/

とある.その中で「母音」(なるほど「字母」という用語もあった!)は,「物を生じるもととなるもの」の意の「母」の用例として挙げられている.

ここで思い浮かぶのは,韻律音韻論における音節構造の記述だ.現在最も広く導入されている音節構造 (cf. 「#1563. 音節構造」 ([2013-08-07-1])) の記述では,onset, rhyme, nucleus, coda などの位置をもった階層構造が前提とされている.音節構造において核であり母体となるのは文字通り nucleus であり,典型的にはそこに母音が収まり,その周辺に「ともに響く音」としての子音が配される.母音は比喩的に「母体」や「母艦」などと表現したくなる位置に収まる音であり,一方で子音はその周辺に配される「子分」である(なお「子分」というとむしろ男性のイメージだ).明治初期と韻律音韻論というのは厳密にはアナクロだが,「母音」「子音」という言葉遣いの背景にある基本的な音韻のとらえ方とは関わってくるだろう.

上記のように,「母」とは,何かを派生的に生み出す源であり,生成文法の発想に近いこともあって,日本語の言語学のディスコースには女系用語の伝統がすでに根付いて久しいということかもしれない.

2014-12-09 Tue

■ #2052. 英語史における母音の主要な質的・量的変化 [phonetics][vowel][meosl][homorganic_lengthening][gvs][diphthong][timeline][drift][compensatory_lengthening][shocc]

西ゲルマン語の時代から古英語,中英語を経て近代英語に至るまでの英語の母音の歴史をざっとまとめた一覧が欲しいと思ったので,主要な質的・量的変化をまとめてみた.以下の表は,Görlach (48--49) の母音の質と量に関する変化の略年表をドッキングしたものである.

| Period | Quantity | Quality | ||

| Rule | Examples | Rule | Examples | |

| WGmc--OE | ai > ā, au > ēa, ā > ǣ/ē, a > æ | stān, ēage, dǣd, dæg cf. Ge Stein, Auge, Tat, Tag | ||

| 7--9th c. | compensatory lengthening | *sehan > sēon "see", mearh, gen. mēares "mare" | ||

| 9--10th c. | lengthening of before esp. [-ld, -mb, -nd] | fēld, gōld, wāmb, fīnd, but ealdrum | ||

| shortening before double (long) consonants | wĭsdom, clæ̆nsian, cĭdde, mĕtton | |||

| shortening in the first syllable of trisyllabic words | hăligdæg, hæ̆ringas, wĭtega | |||

| OE--ME | shortening in unstressed syllables | wisdŏm, stigrăp | monophthongization of all OE diphthongs | OE dēad, heard, frēond, heorte, giefan > ME [dɛːd, hard, frœːnd, hœrtə, jivən] |

| 12th c. | [ɣ > w] and vocalization of [w] and [j]; emergence of new diphthongs | OE dagas, boga, dæg, weg > ME [dauəs, bouə, dai, wei] | ||

| southern rounding of [aː > ɔː] | OE hāl(ig) > ME hool(y) [ɔː] | |||

| 12--14th c. | unrounding of œ(ː), y(ː) progressing from east to west | ME [frɛːnd, hertə, miːs, fillen] | ||

| 13th c. | lengthening in open syllables of bisyllabic words | nāme, nōse, mēte (week, door) | ||

| 15th c. GVS and 16--17th century consequences | ||||

| esp. 15--16th c. | shortening in monosyllabic words | dead, death, deaf, hot, cloth, flood, good | ||

| 18th c. | lengthening before voiceless fricatives and [r] | glass, bath, car, servant, before | ||

全体として質の変化よりも量の変化,すなわち短化と長化の傾向が勝っており,英語の母音がいかに伸縮を繰り返してきたかが分かる.個々の変化は入出力の関係にあるものもあるが,結果としてそうなったのであり,歴史的には各々独立して生じたことはいうまでもない.それでも,これらの音韻変化を全体としてとらえようとする試みもあることを指摘しておこう.例えば「#1402. 英語が千年間,母音を強化し子音を弱化してきた理由」 ([2013-02-27-1]) を参照されたい.

・ Görlach, Manfred. The Linguistic History of English. Basingstoke: Macmillan, 1997.

2014-12-05 Fri

■ #2048. 同器音長化,開音節長化,閉音節短化 [phonetics][vowel][homorganic_lengthening][meosl][shocc]

後期古英語から初期中英語にかけて,母音の量の変化が次々と起こった.最初に同器音長化 (Homorganic Lengthening) が,そして12--13世紀にかけて開音節長化 (Open Syllable Lengthening) と閉音節短化 (Closed Syllable Shortening) が生じたとされる.これらは単発に生じたわけでも連鎖的に生じたわけでもない.むしろ,ある1つの原理に裏打ちされた親戚関係にある音韻変化群とみなすべきものである.

それぞれの変化を略述しよう.同器音長化は後期古英語までに生じていた母音の音量変化で,「#145. child と children の母音の長さ」 ([2009-09-19-1]) で触れた通り,同じ(あるいは近い)調音器官により調音される2つの有声子音が続く場合に,先行する短母音が長母音化するというものだ.具体的には /ld/, /rd/, /rð/, /rl/, /rn/, /rz/, /mb/, /nd/, /ŋg/ の前の短母音が長化する.これらの連続する2つの子音の有声性が直前の母音に一部取り込まれることになるため,結果として母音の音量が長くなる.cild は cīld へ,blind は blīnd へ,climban は clīmban へと変化した.

次に開音節長化は初期中英語に生じた母音の音量変化で,「#1230. over と offer は最小対ではない?」 ([2012-09-08-1]) でやや詳しく述べたように,開音節における短母音が長母音化するというものだ.nama は nāma へ,beran は bēran へ,ofer は ōfer へと変化した.

最後に閉音節短化は開音節長化と同時期に生じた相補的な母音の音量変化で,閉音節における長母音が短母音化するというものだ.sōfte は softe へ,clǣnsian は clænsian へ,kēpte は kepte へと変化した.

さて,この3つの音量変化の背後に潜む原理に移ろう.ブルシェ (64) によれば,古英語には基本音節構造として4つの型がありえた.(1) V|C (ex. beran), (2a) VC|C (ex. settan), (2b) VV|C (ex. dēman), (3) VVC|C (clǣnsian) である.このうち3モーラからなる (2a) と (2b) が模範的な原型と考えられており,(1) はそれを短くしたもの,(3) はそれを長くしたものとして周辺的な構造と解釈される.この観点からすると,古英語末期以降の音量変化は,周辺的な (1) や (3) の構造がより基本的な (2) の構造へと順応していく過程ととらえられる.(1) V|C 型の beran は,母音を長くすることで1モーラを加え,(2b) VV|C 型の bēran へと接近した.(3) VVC|C 型の clǣnsian は,母音を短くすることで1モーラ減らし,(2a) VC|C 型の clænsian へと接近した.このように,開音節長化と閉音節短化の2変化については,3モーラの基本構造への順応として一括して理解することができる.

同器音長化についてはどうだろうか.連続する2つの同器性の子音は互いに調音的に緊密であるため,音韻論的にはあたかも1つの子音であるかのように振る舞うようになったと考えてみよう.すると,本来 (2a) VC|C 型の cild は,音韻論的に /ld/ を1子音とみなすことにすれば,むしろ (1) V|C 型に属することになる.(1) は原型から逸脱した不安定な構造なので,母音を伸ばして (2b) VV|C 型へ接近していくだろう.ただし,複数主格・対格形 cildru のように /ld/ の後にもう1つ子音が続く場合には,長化がブロックされるため,短母音が保たれ,現代に至る.

上記の原理を以下に図で示そう.

関連して「#1402. 英語が千年間,母音を強化し子音を弱化してきた理由」 ([2013-02-27-1]) の記事も参照.

・ ジョルジュ・ブルシェ(著),米倉 綽・内田 茂・高岡 優希(訳) 『英語の正書法――その歴史と現状』 荒竹出版,1999年.

2014-11-18 Tue

■ #2031. follow, shadow, sorrow の <ow> 語尾 [spelling][pronunciation][phonetics][vowel][diphthong]

標記の語のように現代英語で -<ow> をもつ語は,中英語では -<we> で綴られるのが普通である.古英語では見出し語形は folgian, sceadu, sorg のように様々だが,中英語にかけて語幹末に半子音 /w/ が発達した (cf. 「#194. shadow と shade」 ([2009-11-07-1])) .中英語の -<we> 以降の綴字と発音の発達について関心があったので,調べてみた.

まず Jespersen (192) によると,問題の -<we> に表わされる半子音 /w/ が /u/ へと母音化する音韻変化を経た.この /u/ はときに長音化して /uː/ となり,長短の間でしばらく揺れを示した.おそらく,この長音化した音を表わすのに <ow> の綴字が採用されたのではないかという.一方で,/o/ や /oʊ/ をもつ異形も現われていたようで,<ow> はこの後者を直接したものとも考えられる.同時に,問題の母音が弱化した /ə/ も現われ,現代英語の非標準的な発音としては引き継がれている.

. . . /wə/ became syllabic /w/, that is /u/, thus ME folwe, shadwe, sorwe, medwe, etc. became /folu, ʃadu/, etc. This pronunciation is often found in the old orthoepists; thus H 1569 has /felu/ and /feluˑ/ by the side of /felo/, /folu/ by the side of /folo/, and /halu/, for fellow, follow, hallow.

M 1582 says that -ow in the ending of bellow, mellow, yallow is = "u quick". H 1662 likewise -ow = u: hollow hollu, tallow tallu, etc.; J 1701 has "oo" in follow. This pronunciation is continued in vg [ə]:[fɔlə, gæləs], and the spelling -ow adopted in all these words was probably at first intended for the sound /u/ or possibly /uˑ/. But we soon find another pronunciation cropping up; H 1569, besides /u/ as mentioned, has also /boro/ and /borou/ borrow. G 1621 does not seem to know /u/, but has /oˑu/ in follow, shadow, bellow, hollow. J 1764 says that -ow in follow, etc. = "o", but if another vowel follows, it is "ow". Now [o(ˑ)u] is the established pronunciation.

Dobson Vol. 2 (866--67) に当たってみると,問題の /w/ の前にわたり音 (glide) として /o/ が発達したのではないかという見解だ.だが,Dobson は Jespersen よりも複雑な変異を想定しているようだ.半子音 /w/ が関与する音節には,いかに多くの variants が発達しうるかを示す好例ではないだろうか.

(2) Variation between late ME ou and ŭ from ME -we

則295. In words such as folwe(n) 'follow' there were variant developments in ME: either a glide-vowel o developed before the w, which then vocalized to [u], giving the diphthong ou; or the w, after final ĕ had become silent in late ME, vocalized to [u], which was identified with ME ŭ. PresE has regularly [o(:)] < ME ou, but formerly [ʊ] (or, by reduction, [ə]) < ME ŭ was common in follow, narrow, sparrow, borrow, morrow, yellow, &c. ME ou (or sounds developed from it) is shown by Hart (who has boro, &c. with [o] < [o:] < ou and felō with [o:] < ou; in all six forms < ME ou, against more than twice as many < ME ŭ), Laneham (folo, &c., but also ŭ), Bullokar, Robinson, Gil (who has both [ou] and [o:] < ME ou), Butler, Hodges, Newton, Lye, Lodwick, Cocker, Brown, and the shorthand-writers T. Shelton, Everardt, Bridges, Heath, and Hopkins. The pronunciations [ʊ] and [u:] (by lengthening of [ʊ]) < ME ŭ are shown by Salesbury, Hart (commonly), Laneham (yelloo 'yellow'), Mulcaster, Jonson (apparently; he says o loses its sound in willow and billow), Howell (1662), Price, Richardson, and WSC-RS. Gil gives fula, in which the a must represent [ə] (probably < ME ŭ) as a Northern form of follow. In the seventeenth century these words also had pronunciations with [ə] and perhaps with [ɪ] . . ., which are likely to be derived from the ME ŭ rather than the ME ou variant.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. 1954. London: Routledge, 2007.

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 2nd ed. Vol. 2. Oxford: OUP, 1968.

2014-11-14 Fri

■ #2027. イングランドで拡がる miuk の発音 [bre][dialect][phonetics][assimilation][map][rhotic][vowel][l]

昨日の記事「#2026. intrusive r (2)」 ([2014-11-13-1]) で現代イングランドで分布を拡大させている現象の1つに注目したが,もう1つの急速に分布を拡げている音韻変化である [l] の母音化を紹介しよう.ある音韻環境において [l] が母音の音色を帯びる傾向がイングランド南東方言で顕著となってきており,拡大している (Trudgill 63--66; 地図は Trudgill 64 をもとに作成したもの) .

その代表例として挙げられるのが,milk の発音である.従来の [mɪlk] の発音が,[mɪʊlk] を経て [mɪʊk] へと変化してきている.[l] (特に dark l; cf. 「#1817. 英語の /l/ と /r/ (2)」 ([2014-04-18-1])) のもつ後舌性が直前の母音に影響を与えて,[ɪ] を [ɪʊ] に変え,さらに [l] 自らは消えて行くという過程である.母音の後に [l] が続く環境で広く起こっており,hill, roll, ball などでも同じ現象が確認される.音声学的には同化 (assimilation) の1例であり,さほど珍しいことでもないが,ロンドンで特に顕著に起こっており,南東イングランドを中心に影響力をもち始めているという点が興味深い.そこでは,fill と feel がともに [fɪʊ ? fɪʊl] に合一しており,doll と dole は [dʌʊ] へ収斂し,pull と Paul も [pʌʊ] へ融合してしまっている.

250年ほど前に non-prevocalic /r/ の脱落がロンドン周辺で起こり,勢力を拡大してきたことを考えると,現在 non-prevocalic /l/ の脱落がロンドンを中心に始まっているということは示唆的である.今後,イングランドのより広い地域の方言へ拡大し,イングランド現代方言における標準と目されるようになる可能性がある.

・ Trudgill, Peter. The Dialects of England. 2nd ed. Oxford: Blackwell, 2000.

2014-06-22 Sun

■ #1882. move と prove にかつて見られた前母音とその影響 [french][loan_word][vowel][spelling][conjugation][paradigm][analogy]

中英語には,現代英語の move や prove に対して <meven> や <preven> のように語幹に前母音字 <e> の現われる綴字が一般的に行われていた.これが後に <o> に取って代わられることになるのだが,その背景を少々探ってみた.

move も prove はフランス借用語であり,現代フランス語ではそれぞれ mouvoir と prouver に対応する.prouver は直説法現在の人称変化を通じて語幹母音が変わらないが,mouvoir は人称に応じて前母音 <eu> と後母音 <ou> の間で変異する.同じ変異を示す mourir, vouloir とともに活用表を掲げよう.

| mouvoir (動かす) | mourir (死ぬ) | vouloir (望む) | |

| 1st sg. | je meus | je meurs | je veux |

| 2nd sg. | tu meus | tu meurs | tu veux |

| 3rd sg. | il meut | il meurt | il veut |

| 1st pl. | nous mouvons | nous mourons | nous voulons |

| 2nd pl. | vous mouvez | vous mourez | vous voulez |

| 3rd pl. | ils meuvent | ils meurent | ils veulent |

複数1・2人称では後母音 <ou> が現われ,その他の人称では前母音 <eu> が現われていることがわかる.フランス語史では,語幹に強勢が落ちない場合には歴史的な後母音が保たれ,語幹に強勢が落ちる場合には前母音化したと説明される.英語へは,先の2語について後者の前母音化した語幹が借用され,中英語を通じて優勢となったようである.関連して,people と popular の語幹母音(字)も比較対照されたい.

一方,本来の後母音を示す形態も並んで行われており,これが近代英語以降に一般化することになった.その過程は種々に説明されているようだが,詳らかにしないのでここで立ち入ることはできない.

現代英語では前母音を示す形態は廃用となって久しいが,かつての前母音と後母音の変異が遠く影響を及ぼしている可能性のある現象が1つある.prove の過去分詞形として規則的な proved と不規則的な proven があり得るが,後者の16世紀初頭における初出はかつての前母音を示す preve と関わりがあるかもしれないのだ.元来この動詞の活用は,借用語らしく規則的(弱変化)だった.ところが,不規則(強変化)な活用を示す cleave -- clove -- cloven や weave -- wove -- woven からの類推により,原形 preve に対して過去分詞 proven が現われたとされる.この類推が機能し得たとするならば,それは原形 preve が cleave や weave と同じ前母音を示したからであると考えられ,この前母音をもつ変異形が過去分詞の革新形 proven を生み出すきっかけとなったということができる.

現在,過去分詞 proven は特にアメリカ英語やスコットランド英語で広く使われており,とりわけ受動態の構文で他変種へも使用が拡がっているといわれる.

2014-06-06 Fri

■ #1866. put と but の母音 [vowel][pronunciation][scots_english][centralisation]

中尾 (299--301) によれば,[ʊ] > [ʌ] の過程は,早くは15世紀初めから始まり,17世紀半ばには確立した.地域的には Wash の南側に限られ,以北では生じていない(「#1297. does, done の母音」 ([2012-11-14-1]) の方言地図を参照).この過程が阻止されたのは,(1) [uː] > [ʊ] の過程が遅れた語彙項目 (ex. stood, foot, good) ,または (2) 唇音 [w, p, b, f] が先行している語彙項目 (ex. wolf, put, bush, full) においてである.しかし,(2) については,17世紀においてもなお [ʊ] ? [ʌ] の揺れが激しく,いずれか一方へと固定しなかった語彙項目も多い.したがって,長引く揺れと遅れた固定化により,音声環境としてはほぼ同一である put と but が異なる母音を示す結果となったと考えられる.put vs but のように非中舌母音と中舌母音の食い違いペアを以下に挙げよう(中尾,p. 301).

・ [wʊ]: wool, wolf, wood, woman, worsted, Worcester, Woolwich, Wolseley, Wolsey, Wolstan, Wolverley

・ [wʌ]: won, wonder, worry

・ [pʊ]: pull, push, put, pulpit, pullet, pudding, puss, pulley, Pulborough, Pulman

・ [pʌ]: puttee, pulse Puck, pug, pun, puff, pulp, punish, impulse, pulmonary

・ [bʊ]: bull, bush, bullet, bushel, bullock, bullion, butcher, ambush, bully, bulwark, bulrush, bullace, bulletin, Bulwer, Boleyn, Bolingbroke

・ [bʌ]: bulb, but, bus, butter, bulk, buffet, bud, budget

・ [fʊ]: full, Fulham, Fulton, fulsome

・ [fʌ]: fulminate, fulgent, fulvous, fun, vulture

put の中舌化については,こぼれ話がある.後期古英語に初出する put の原義は「押す,突く,刺す,打つ」であり,そこから意味が派生して「置く」となったが,ずっと遅れて18世紀になるとスコットランド方言でゴルフ用語としての「パット(軽打)」がまず名詞として現われ,続く19世紀に動詞が現われた.put からの変形とされるが,綴字は <putt> (異綴りで <put> もあり)となり,発音は中舌化した /pʌt/ を示すというのがおもしろい.スコットランドでは上述の中舌化の過程は生じていないので,/pʌt/ の中舌母音は自然発達ではなく,意識的ななにがしかの変形だろう.

関連して,「#547. <oo> の綴字に対応する3種類の発音」 ([2010-10-26-1]),「#1353. 後舌高母音の長短」 ([2013-01-09-1]) も参照.なお,「#1022. 英語の各音素の生起頻度」 ([2012-02-13-1]) で確認されるように,/ʊ/ は現代標準英語では,最も生起頻度の低い短母音音素である.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2014-04-27 Sun

■ #1826. ローマ字は母音の長短を直接示すことができない [grammatology][grapheme][latin][greek][alphabet][vowel][spelling][spelling_pronunciation_gap]

現代英語の綴字と発音を巡る多くの問題の1つに,母音の長短が直接的に示されないという問題がある.英語も印欧語族の一員として,母音の長短,正確にいえば短母音か長母音・二重母音かという区別に敏感である.換言すれば,母音の単・複が音韻的に対立する.ところが,この音韻対立が綴字上に直接的に反映していない.例えば,bat vs bate や give vs five では同じ <a> や <i> を用いていながら,それぞれ前者では短母音を,後者では二重母音を表わしている.確かに,bat vs bate のように,次の音節の <e> によって,母音がいかに読まれるかを間接的に示すヒントは与えられている(「#1289. magic <e>」 ([2012-11-06-1]) を参照).しかし,母音字そのものを違えることで音の違いを示しているのではないという意味では,あくまで間接的な標示法にすぎない.give vs five では,そのヒントすら与えられていない.

母音字を組み合わせて長母音・二重母音を表わす方法は広く採られている.また,長母音補助記号として母音字の上に短音記号や長音記号を付し,ā や ă のようにする方法も,正書法としては採用されていないが,教育目的では使用されることがある.もとより文字体系というものは音韻対立を常にあますところなく標示するわけではない以上,英語の正書法において母音の長短が文字の上に直接的に標示されないということは,特に驚くべきことではないのかもしれない.

しかし,この状況が,英語にとどまらず,ローマン・アルファベットを採用しているあらゆる言語にみられるという点が注目に値する.母音の長短が,母音字そのものによって示されることがないのである.母音字を重ねて長母音を表わすことはあっても,長母音が短母音とまったく別の1つの記号によって表わされるという状況はない.この観点からすると,ギリシア・アルファベットのε vs η,ο vs ωの文字の対立は,目から鱗が落ちるような革新だった.

アルファベット史上,ギリシア人の果たした役割は(ときに過大に評価されるが)確かに革命的だった.「#423. アルファベットの歴史」 ([2010-06-24-1]) で述べたように,ギリシア人は,子音文字だったセム系アルファベットに初めて母音文字を導入することにより,音素と文字のほぼ完全な結合を実現した.音韻対立という言語にとってきわめて本質的かつ抽象的な特徴を取り出し,それに文字という具体的な形をあてがった.これが第1の革命だったとすれば,それに比べてずっと地味であり喧伝されることもないが,同じくらい本質を突いた第2の革命もあった.それは,母音の音価ではなく音量(長さ)をも文字に割り当てようとした発想,先述の ε vs η,ο vs ω の対立の創案のことだ.ギリシア人はフェニキア・アルファベットのなかでギリシア語にとって余剰だった子音文字5種を母音文字(α,ε,ι,ο,υ)へ転用し,さらに余っていたηをεの長母音版として採用し,次いでωなる文字をοの長母音版として新作したのだった(最後に作られたので,アルファベットの最後尾に加えられた).

ところが,歴史の偶然により,ローマン・アルファベットにつながる西ギリシア・アルファベットにおいては,上記の第2の革命は衝撃を与えなかった.西ギリシア・アルファベットでは,η(大文字Η)は元来それが表わした子音 [h] を表わすために用いられたので,そのままラテン語へも子音文字として持ち越された(後にラテン語やロマンス諸語で [h] が消失し,<h> の存在意義が形骸化したことは実に皮肉である).また,ωの創作のタイミングも,ラテン語へ影響を与えるには遅すぎた.かくして,第2の革命は,ローマ字にまったく衝撃を与えることがなかった.以上が,後にローマ字を採用した多数の言語が母音の長短を直接母音字によって区別する習慣をもたない理由である.

・ 田中 美輝夫 『英語アルファベット発達史 ―文字と音価―』 開文社,1970年.

2014-02-11 Tue

■ #1751. 派生語や複合語の第1要素の音韻短縮 [phonetics][word_formation][compound][derivation][vowel][trish]

昨日の記事「#1750. bonfire」 ([2014-02-10-1]) で触れたように,複合語の第1要素が音韻的につづまるという音韻過程は,英語史でもしばしば生じている.

Skeat (490) の挙げている音韻規則によれば,"When a word (commonly a monosyllable) containing a medial long accented vowel is in any way lengthened, whether by the addition of a termination, or, what is perhaps more common, by the adjunction of a second word (which may be of one or two syllables), then the long vowel (provided it still retains the accent, as is usually the case) is very apt to become shortened." だという.つまり,基体に接尾辞を付した派生語や別の自由形態素を後続させた複合語において,第1要素となるもとの基体の長母音・重母音は短くなるということだ.派生語,複合語,その他の場合に分けて,Skeat (492--94) より,本来語の例をいくつか挙げてみよう.

まずは,派生語の例.子音群が後続すると,基体の長母音・重母音は短化しやすい.

・ heather < heath

・ rummage < room

・ throttle < throat

・ harrier < hare

・ children < child (cf. 「#145. child と children の母音の長さ」 ([2009-09-19-1]))

・ breadth < broad (cf. 「#16. 接尾辞-th をもつ抽象名詞のもとになった動詞・形容詞は?」 ([2009-05-14-1]))

・ width < wide (cf. 「#1080. なぜ five の序数詞は fifth なのか?」 ([2012-04-11-1]))

・ bliss < blithe

・ gosling < goose

・ led (pa., pp.) < lead (cf. 「#1345. read -- read -- read の活用」 ([2013-01-01-1]))

・ fed (pa., pp.) < feed

・ read (pa., pp.) < read (cf. 「#1345. read -- read -- read の活用」 ([2013-01-01-1]))

・ hid (pa., pp.) < hide

・ heard (pa., pp.) < hear

次に,複合語の例.2子音が後続すると,とりわけ基体の母音の短化が著しい.

・ bonfire < bone (cf. 「#1750. bonfire」 ([2014-02-10-1]))

・ breakfast < break (cf. 「#260. 偽装合成語」 ([2010-01-12-1]))

・ cranberry < crane

・ futtocks < foot (+ hooks)

・ husband, hustings, hussif, hussy < house (cf. 「#260. 偽装合成語」 ([2010-01-12-1]))

・ Lammas < loaf (+ mass)

・ leman < lief (+ man)

・ mermaid < mere (cf. 「#115. 男の人魚はいないのか?」 ([2009-08-20-1]))

・ nostril < nose

・ sheriff < shire (+ reeve)

・ starboard < steer

・ Whitby, Whitchurch, whitster, whitleather, Whitsunday < white

・ Essex < East

・ Sussex, Suffolk < South

その他のケースとして,後続する子音群によるものではなく,強勢に起因するとみられる例がある.

・ cushat < cow (+ shot)

・ forehead < fore (cf. 「#260. 偽装合成語」 ([2010-01-12-1]))

・ halyard < hale

・ heifer < high

・ knowledge < know

・ shepherd < sheep

・ stirrup < sty (+ rope)

・ tuppence < two (+ pence)

・ thrippence < three (+ pence)

・ fippence < five (+ pence)

・ holiday, halibut, hollihock < holy (cf. 「#260. 偽装合成語」 ([2010-01-12-1]))

・ Skeat, Walter W. Principles of English Etymology. 1st ser. 2nd Rev. ed. Oxford: Clarendon, 1892.

2014-01-18 Sat

■ #1727. /ju:/ の起源 [phonetics][diphthong][vowel][french][yod-dropping]

「#841. yod-dropping」 ([2011-08-16-1]) 及び「#1562. 韻律音韻論からみる yod-dropping」 ([2013-08-06-1]) の記事で,/juː/ が /uː/ へ変化している音韻過程をみた.だが,この音韻過程の入力である /juː/ はいつどのように発生したのだろうか.

調べてみると,時期としては初期近代英語のことらしい./juː/ は,先立つ /ɪʊ/ が強勢推移を起こして上昇2重母音 (rising diphthong) となったものと考えらるが,この /ɪʊ/ 自体は,中英語における (1) /ɛʊ/ の第1構成素の上げに由来するものと,(2) フランス語 /yː/ を置換したものを含む /ɪʊ/ の継続によるものとに区別される.中尾 (171, 291) より,単語例を示そう.

(1) beauty, dew, deuce, ewe, ewer, few, fewter (the rest for a lance), feud, hew, lewd, mew, neuter, newt, Newton, pew, pewter, sewer, shew, strew, spew, sleuth, shrew, sew (juice), shrewd, thew (custom)

(2) allude, accuse, ague, adieu, allusion, brew, blue, blew (pt.), bruise, brute, clew, chew, cube, conclude, confuse, cruel, confusion, crew, due, drew, duke, excuse, eschew, fruit, flute, fume, funeral, fluid, fuel, grew, glue, humor, hue, humility, issue, Jew, jewel, juice, June, July, jute, knew, lunatic, lute, leeward, lieu, luminous, minute, Mathew, mutilate, new, newel, pseudonym, puny, prune, prudent, plume, rude, rule, refute, refuse, ruin, rumour, refuse (n.), rue, ruth, resolution, ModE shugar (sugar), ModE shue (sue), ModE shure (sure), sinew, ModE shute (suit), salute, solution, tulip, truce, threw, true, truth, Tuesday, tunic, tune, u, use, union, usage, usuary, usurer, view, yew, youth; ModE aventure, aventurous, creature, measure, nature, virtue, fortune, rescue, nephew, multitude, Hebrew, eschew, deluge, curfew, Andrew, absolute, ambiguous, Bartholomew

/ɪʊ/ から /juː/ への変化は,「語頭では1560年ごろから始まり1640年ごろにはかなり普通となる」(中尾,p. 290).その後も揺れは続いたが,18世紀には確立したようだ.

なお,/r/ が後続する /juːr/ は,同様に中英語の /ɪʊr/, /ɛʊr/ に由来し,次のような語を含む.cure, curate, curio, curious, curiosity, conjure, dure, endure, Europe, ewer, fury, figure, immure, jury, lure, luxurious, mature, measure, nature, natural, obscure, pure, purity, procure, plural, premature, secure, sure, surety sewer, your.

関連して「#199. <U> はなぜ /ju:/ と発音されるか」 ([2009-11-12-1]) の記事も参照.とりわけ shew の音声と綴字の発達については「#1415. shew と show (1)」 ([2013-03-12-1]) を参照.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2014-01-01 Wed

■ #1710. of yore [etymology][oe][vowel]

謹賀新年.本年も本ブログを続けていきます.よろしくお願いします.

New Year にちなんで,year と関連する(かもしれない)語の語源について.標題の of yore は「昔の,昔は」を意味する成句である.次のように形容詞的あるいは副詞的に用いる.

・ This was once a Roman road in days of yore.

・ The great composers of yore performed for kings and queens.

・ But Satan now is wiser than of yore.

yore は,古英語 gēar (year) の複数属格形 gēara に由来するとされる.属格は副詞的機能を果たしたので,「何年も前;昔」という意味が生じたものと解釈されている.yore 単独での副詞としての用法は古英語からあり,1613年の例を最後に廃用となったが,名詞としては ?c1350 に初出し,あらたに属格の副詞用法を反映したかのような of yore の成句が生まれ,現在まで続いている(成句の文証は a1375 より).

ただし,この語源説は音韻的には難があるようにもみえる.古英語の複数属格形が *geāra であればその後の音韻変化につながるが,実際には gēara ではなかったか.Skeat (Principles 55fn) は,"The A.S. ge-, as occurring here before á, represents the sound of mod. E. y; at any rate, it did so in late A.S." と解釈しており,もともとの下降2重母音 (falling diphthong) が上昇2重母音 (rising diphthong) へ変化したとみている.同様に,Klein も gēara と geāra を並記して,両方とも妥当な古英語形であるとみなしている.さらに,Barnhart も geāra を "variant" とみなしている.Partridge もこの語源説に特に問題を認めていない.

だが,OED の yore, adv. (and adj.) では,語源について "Old English geára, also geáre, geáro, adverbial formations of obscure origin." としており,"year" との関連については言及を避けている.Oxford 系の語源辞典は,同様に "of obscure origin" を添えている.OED に記されている別の語源説によると,gefyrn (< ge- + fyrn (long ago)) をまねて ge- + ār (ere) として造語されたものではないかともされる.

上記の事情で,複数属格説はいまだ完全なる定説というわけではないが,多くの語源学者が採用している有力な説であることには違いない.もしこの語源説が受け入れられるとすれば,成句 of yore は,古英語の名詞を副詞化する複数属格の用法が,機能と形態において,限りなく間接的な形ではあるがかろうじて現在にまで伝わった希有な例ということになる.

・ Skeat, Walter W. Principles of English Etymology. 1st ser. 2nd Rev. ed. Oxford: Clarendon, 1892.

・ Skeat, Walter William, ed. An Etymological Dictionary of the English Language. 4th ed. Oxford: Clarendon, 1910. 1st ed. 1879--82. 2nd ed. 1883.

・ Skeat, Walter William, ed. A Concise Etymological Dictionary of the English Language. New ed. Oxford: Clarendon, 1910. 1st ed. 1882.

・ Klein, Ernest. A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language, Dealing with the Origin of Words and Their Sense Development, Thus Illustrating the History of Civilization and Culture. 2 vols. Amsterdam/London/New York: Elsevier, 1966--67. Unabridged, one-volume ed. 1971.

・ Barnhart, Robert K. and Sol Steimetz, eds. The Barnhart Dictionary of Etymology. Bronxville, NY: The H. W. Wilson, 1988.

・ Partridge, Eric Honeywood. Origins: A Short Etymological Dictionary of Modern English. 4th ed. London: Routledge and Kegan Paul, 1966. 1st ed. London: Routledge and Kegan Paul; New York: Macmillan, 1958.

2013-09-14 Sat

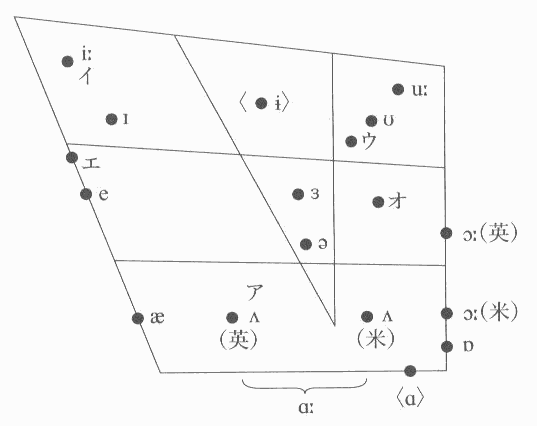

■ #1601. 英語と日本語の母音の位置比較 [phonetics][japanese][vowel][rp]

英語と日本語の調音の異同については,どの音声学の教科書でも詳述されているが,母音を調音する際の舌の位置については母音四辺形で対比的に示すのが最もわかりやすい.今井 (2) より,短母音と長母音の図を掲載する.

上記の母音調音位置はそれぞれの言語の標準変種に基づいているが,その内部において,異音の幅もあれば,個人差もある.しかし,この図をみれば,日本語を母語とする英語学習者が,発音上,一般的に気をつけるべき点を多く見いだすことができるだろう.日本語の [エ] はやや高いので,ときに英語の [e] ではなく [ɪ] に近づくこと.英発音の [ʌ] は,案外と日本語の [ア] に近いこと.日本語の [ウ] と [オ] の差は比較的少ないが,英語で対応するとみなされている [uː] や [ʊ] と [ɔː] の差は比較的大きいこと.「ア(ー)」と音訳される [ɑː], [ɑ], [ɒ] は,いずれも英語では相当に奥まっていること,等々.

概して,英語には周辺部や突端部で調音する母音が多く,口腔内が広く使われるという印象だ.一方,日本語の母音調音は,口腔の中央寄りにこじんまりと分布しているようだ.ぼそぼそ感といおうか,確かに口をあまり動かさずに「アイウエオ」と発音できてしまう.

ただし,上の図の調音位置を不変の静的なものととらえるのは誤りである.この100年ほどの間の英語における調音位置の変化をみてみると,意外と変化の幅は大きい.Bauer (121) によると,RP をとってみても,[uː] の調音は上の図で表わされるよりも顕著に前寄りになってきているという.[ʌ] についても,明らかに前舌化が進んできているし,[æ] も図よりも若干後ろ寄りでの調音の傾向を示す証拠がある.言語変化は常に進行してるために避けられないことではあるが,概説書などの調音図は,原則として多少なりとも時代遅れの調音を表わすものだと考えておいてよい.

・ 今井 邦彦 『ファンダメンタル音声学』 ひつじ書房,2007年.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

2013-08-06 Tue

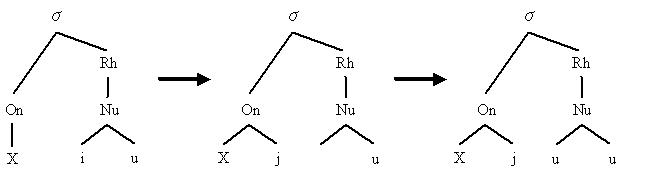

■ #1562. 韻律音韻論からみる yod-dropping [phonetics][phonology][diphthong][vowel][syllable][metrical_phonology][variation][yod-dropping]

現代英語には /juː/ という上昇2重母音 (rising diphthong) がある.英語変種によっても異なるが,この2重母音にはいくつかの特徴がある.そのうちの共時的な変異と通時的な変化に関わる特徴として,「#841. yod-dropping」 ([2011-08-16-1]) がある.時に /juː/ から /j/ が脱落し,/uː/ として実現される音韻過程のことだ.

現在進行中の yod-dropping を記述・説明するのに,Hogg and McCully (42--45) で述べられている metrical phonology (韻律音韻論)による分析が利用できるかもしれないと思ったので,紹介しておきたい.子音 X + /juː/ からなる音節は,下図の左の基底構造をもっていると分析される.

次に,この基底構造の Nucleus における /i/ が,/j/ として Onset へ移動すると想定する.引き続き,/i/ が移動したことによって空いた Nucleus の第1の位置に,後続の /u/ のコピーが作り出される.

このように分析する利点はいくつかある.まず,基底構造の Onset に /Xj/ を想定してしまうと,cue /kjuː/, few /fjuː/ などでは問題ないが,new /njuː/, lewd /ljuː/ などでは問題が生じる.なぜならば2モーラからなる Onset において第1モーラの聞こえ度は無声摩擦音と同等かそれ以下でないといけないという一般的な制限があるからである.この制限に従えば,/n/ や /l/ は聞こえ度が高すぎるために,Onset の第1モーラとなることはできないはずだ.しかし,実際には第1モーラになっているので,これは例外的に派生したものとして分析する必要があることになる.

また,この分析は /Xj/ の後には長母音しか生起し得ないことと符合する.というのは,Nucleus の第2モーラには /i/ か /u/ しか起こり得ず,それが前位置にコピーされることをこの分析は要求しているからである.

さらに,clue, drew, threw など,もともと Onset が2モーラ(2子音結合)からなる場合には,/j/ が左へ移動してゆくための空きスペースがないために,/j/ 自身が最終的に脱落してしまうと説明することができる.つまり,子音連続の直後の yod-dropping が必須であることをうまく説明する.

変異としての yod-dropping は,英語変種によっても異なるが,dew, enthuse, lewd, new, suit, tune などの語における /j/ の有無の揺れによって示される.共時的にも通時的にも,yod-dropping の起こりやすさは先行する子音 X が何であるかによってある程度は決まることが知られているが,これをいかに上の分析に組み込むことができるかが次の課題となるだろう.

・ Hogg, Richard and C. B. McCully. Metrical Phonology: A Coursebook. Cambridge: CUP, 1987.

2013-08-02 Fri

■ #1558. ギネスブック公認,子音と母音の数の世界一 [phonology][phoneme][vowel][consonant][altaic][japanese][language_family][world_languages][austronesian]

日本語のルーツについての有力な説の1つに,オーストロネシア系 (Austronesian) とアルタイ系 (Altaic) の言語が融合したとする説がある.オーストロネシア語族の音韻論的な特徴としては,開音節が多い,区別される音素が少ないというものがあり,確かに日本語の比較的単純な音素体系にも通じる.

日本語の音素が比較的少ない点については「#1021. 英語と日本語の音素の種類と数」 ([2012-02-12-1]) および「#1023. 日本語の拍の種類と数」 ([2012-02-14-1]) で触れたが,そこでは関連してハワイ語にも触れた.ハワイ語もオーストロネシア語族に属する言語で,8つの子音 /w, m, p, l, n, k, h, ʔ/ と5つの母音 /a, i, u, e, o/ を区別するにすぎない(コムリー,p. 95).ところが,世界にはもっと音素が少ない言語があるのである.

地理的にオーストロネシア語族と隣接しているパプア諸語も,音韻体系は単純である.そのなかでも,東パプアニューギニアの Bougainville Province で4千人ほどの話者によって話されているロトカス語 (Rotokas) は,6つの子音 /b, g, k, p, r, t/ と5つの母音 /a, e, i, o, u/ の計11音素(と対応する11の文字)しかもたない(Ethnologue より,関連する言語地図はこちら).コムリー (106) によれば,これは世界最少の音素数であり,とりわけ子音の少なさについては1985年のギネスブック (199) に登録されているほどである.

子音についていえば,最多を誇るのは「#1021. 英語と日本語の音素の種類と数」 ([2012-02-12-1]) でも触れたウビフ語である.80--85個の子音をもつという.母音の最少は,コーカサス地方のアブハズ語で2母音しかもたない.母音音素の最多はベトナム中央部のセダン語で,明確に区別できる55の母音をもつという.世界は広い.

同じギネスブック (198--201) では,言語についての興味深い「世界一」が,他にもいろいろと挙げられており,一見の価値がある.言語のびっくり統計は,Language statistics & facts も参考になる.

・ バーナード・コムリー,スティーヴン・マシューズ,マリア・ポリンスキー 編,片田 房 訳 『新訂世界言語文化図鑑』 東洋書林,2005年.

・ ノリス・マクワーター 編,青木 栄一・大出 健 訳 『ギネスブック』 講談社,1985年.

2013-06-10 Mon

■ #1505. オランダ語方言における "mouse"-line と "house"-line [dialectology][dutch][geography][isogloss][wave_theory][map][phonetics][vowel]

現代標準英語の mouse と house には [əʊ] の2重母音が含まれている.この2重母音はゲルマン祖語では *[uː] だったが,現在のゲルマン諸語の多くでは,音価こそ多種多様だが,何らかの2重母音か長母音かが共通して両語に現われる.例えば,標準ドイツ語では [aʊ] であり,標準オランダ語では [øy] である.

ところが,ベルギーとオランダにまたがる地域の方言地図(記事末尾を参照)を描いてみると,この2語の母音について興味深い分布が明らかになる.東部には古い [uː] が残っており,[muːs, huːs] が見られる.一方,西部には,飛び地としての分布ではあるが円唇化した長母音 [yː] を含む [myːs, hyːs] が行なわれている.また,最西端には [øː] を含む [møːs, høːs] が細々と分布している.そして,西部の大半には標準オランダ語の [øy] が広がっている.それぞれの地域で,音価こそ異なるものの,"mouse" と "house" の両語に同じ長母音か2重母音が現われていることが確認できる.

ところが,[muːs, huːs] と [myːs, hyːs] に挟まれたところに,両語で母音の食い違った [muːs, hyːs] を示すエリアがあるのである.このことは,"mouse" と "house" の母音の変異を表わす等語線 (isogloss) が互いに一致していないことを物語っている.mouse のほうが "house" よりも広い地域において,古い2重母音を保っているということになる.簡略化した模式図を以下に示そう.

この分布を説明するのに,次のようなシナリオが想定される.中世のあるとき,おそらく西部のフランドル地方で革新形 [yː] が生じた.文化的な優位ゆえに,この革新的な母音は波状に広がっていった.一方,東からは北ドイツのハンザ都市を中心とするもう1つの文化圏の影響により,古い [uː] も根強く分布していた.この東西文化圏からの波紋が問題のエリア周辺で複雑にぶつかりあい,等語線の妥協の産物ともいえる上記の分布が生じたのである.実際,現在でも西からの [yː] の東進はゆっくりと継続しているという.

後の16--17世紀,おそらくアントワープ発で,次なる革新的な2重母音 [øy] が広がり出す.これが,その時までに優勢となっていた [yː] を置き換えてゆき,オランダ語に標準的な発音となっていった.

[muːs, hyːs] を生み出した一致しない等語線は,[2012-10-21-1]の記事で触れた chaque mot a son histoire "every word has its own history" を明確に裏付けるものである.

以上,Kloeke, G. G (De Hollandsche Expansie. Noorden Zuid-Nederlandsche Dialectbibliotheek 2. The Hague: 1927.) の調査を概説した Bloomfield (328--31) を参照して執筆した.以下の地図は,Bloomfield (328) より.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

2013-03-31 Sun

■ #1434. left および hemlock は Kentish 方言形か [oe_dialect][me_dialect][vowel][standardisation][spelling][etymology]

昨日の記事「#1433. 10世紀以前の古英語テキストの分布」 ([2013-03-30-1]) で古英語方言について概観したが,Kentish 方言が遠く現代標準英語に影響を与えている(可能性のある)例を2つほどみてみたい.標題の2語に含まれる母音 e である.

すでに類例については,本ブログでも「#562. busy の綴字と発音」 ([2010-11-10-1]) ,「#563. Chaucer の merry」 ([2010-11-11-1]) ,「#570. bury の母音の方言分布」 ([2010-11-18-1]) で言及済みであるので,問題の母音(字)についての歴史はそちらを参照されたいが,かいつまんでいえば,古英語には West-Saxon の y が,Anglian では i に,Kentish では e に対応するという母音の相違があった.この分布はおよそ中英語方言へも持ち越され,西部では <u> の綴字と /y/ の発音が行なわれ,北東部では <i> /ɪ/ が,南東部では <e> /ɛ/ が行なわれた.中英語後期から近代英語にかけてゆっくりと進んだ綴字の標準化に際しては,どの方言の母音(字)が結果として選ばれたかは単語によって異なっており,綴字と発音の間ですら一致が見られない例も現われてしまった.現代でも綴字と発音の関係に問題を抱えている busy や bury などの例がそれだ.

上記の標準化の過程で,古英語の Kentish 方言や中英語の南東部方言に由来する母音(字)<e> /ɛ/ が採用された例は少ないものの,「#570. bury の母音の方言分布」 ([2010-11-18-1]) で挙げたように merry (West-Saxon myrig) や knell (West-Saxon cnyllan) がある.だが,これだけでは寂しいので,標題の2語を加えてみたい.

left(左)は基本語・高頻度語だが,一説によると語源は lift (持ち上げる)と同根である.挨拶のとき左手を挙げることから「挙げた(手)」とつながるのではないかという.West-Saxon では lyft(空)として現われるが,「左」の語義はもっていない.新しい語義の初出は1200より前,初期中英語期のことである.MED では,lift (adj.) として見出しが立っている.

別の説によれば,「#329. 印欧語の右と左」 ([2010-03-22-1]) で触れたように,left(左)は印欧祖語で「弱い」を原義とする語根に遡り,leprosy(ハンセン病)などと同根となる.West-Saxon 形 lyftādl (paralysis) の第1要素として含まれていることが,しばしば言及される.

いずれの語源説を採るにせよ,古英語の Kentish 由来の母音(字)が採用されて現代標準英語に定着した少数の例であることは間違いない.

もう1つは,hemlock(ドクニンジン)である.ソクラテスを死に至らしめた毒草と信じられている.West-Saxon では hymlic(e) として現われる一方,中英語では,MED で hemlok(e (n.) として見出しが立っているが,実際には種々の母音(字)で確認される.

影の薄い Kentish 方言が少しだけ現代標準英語で顔をのぞかせているという小話でした.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow