2013-03-19 Tue

■ #1422. 大母音推移の入力は内わたり2重母音だった? [gvs][phonetics][vowel][diphthong][uniformitarian_principle]

大母音推移 (Great Vowel Shift; see [2009-11-18-1]) を始めとする英語のいくつかの母音推移に共通する傾向がある.tense な長母音(母音四辺形の外側に位置するので "outer ring / peripheral vowels" とも呼ばれる)は上昇し,lax な長母音(内側なので "inner ring / non-peripheral vowels とも呼ばれる)は下降するというものだ.これは Labov (1994: 234) が指摘している傾向だが,論争好きの Stockwell and Minkova はこれに真っ向から対立する説を提案した.

Stockwell and Minkova によれば,母音推移で決定的なのは,Labov のいうような長母音の tense vs lax, inner ring vs outer ring, peripheral vs non-peripheral という対立軸ではなく,2重母音の in-gliding (centering) vs out-gliding という対立軸である.ここで,in-gliding (centering) な2重母音とは,第2要素が中母音(典型的に [ə])となる [ɪə ɛə æə ʊə ɔə ɑə] のようなものを指し,out-gliding な2重母音とは,第2要素が高母音(典型的に [i u])となる [ey ay ɔy] のようなものを指す.Stockwell and Minkova は,英語の諸変種で現在進行中のいくつかの母音推移 (the New York City Shift, the Northern American Cities Shift, the Popular London and Cockney Shift, the Southern States Shift) を調査し,in-gliding な2重母音は上昇し,out-gliding な2重母音は下降する傾向があると結論した (97) .

In order for an analysis of a historical English shift to be supported by the evidence of modern English chain shifts, it appears, from the above Modern English dialect evidence and the on-going shifts, that:

a. nuclei which move upward have centering glides, and

b. nuclei which move downward have homorganic out-glides, front with front vowels and back with back vowels.

だが,注意したいのは,Labov は長母音の推移について語っているのに対して,Stockwell and Minkova は2重母音の推移について語っていることである.15世紀以降,南イングランドで生じた最も有名な大母音推移の議論を思い出せば,通常,入力となる音としては長母音が前提とされている.しかし,Stockwell and Minkova は,Uniformitarian Principle (斉一論)を引き合いに出しながら,現在進行中の2重母音推移の傾向に鑑み,件の大母音推移の入力も本当は長母音ではなく2重母音だったのではないかと,驚くような revisionist な提案を,さりげに,さりげなく括弧内でしているのである."no one has proved that the shifting nuclei were long pure vowels, and indeed the very fact of their shifting suggests that they were not" (97).

だが,もし内わたり2重母音にそのような傾向が本当にあるのだとすれば,それはなぜなのだろうか.Minkova and Stockwell (98--99) は,"perceptual optimization" という動機づけを提案する (98--99) .

Assuming that the ultimate target of a centering diphthong is a point maximally distanced from the out-glide end-points, i.e. the -y and -w of the peripheral diphthongs, namely some kind of low central [a] or [ɑ], we can argue that the reason that in-gliding diphthongs raise the first element is perceptual optimization: [æə] is worse than [ɛə] which is worse than [ɪə]. In the back, [ɒə] is worse than [ɔə] which is worse than [ɔ̝ə] which is worse than [ʊə]. Put another way, Labov has the motivations for chain-shifting in English (and indeed throughout Germanic) backwards: it is not that peripheral vowels rise, because there is no phonetic motivation for that claim to be true; rather, it is that the elements of in-gliding diphthongs distance themselves from each other for optimal perception, which raises the first element.

これは,「#1404. Optimality Theory からみる大母音推移」 ([2013-03-01-1]) において,同じ論者たちからの論として紹介した "(1) Nucleus-glide dissimilation" に相当するだろう.

・ Labov, William. Principles of Linguistic Change: Internal Factors. Cambridge, Mass.: Blackwell, 1994.

・ Stockwell, Robert and Donka Minkova. "Explanations of Sound Change: Contradictions between Dialect Data and Theories of Chain Shifting." Leeds Studies in English ns 30 (1999): 83--102.

2013-03-01 Fri

■ #1404. Optimality Theory からみる大母音推移 [gvs][vowel][ot][phonology][phonetics][diphthong][merger][language_change]

理論言語学の分野において,1990年代は Optimality Theory (最適性理論)の登場と発展の時代と呼べるかもしれない.1993年に Prince and Smolensky により草稿が発表されて以来,注目を浴びている言語理論だ.特に音韻論や韻律論の分野での応用が進んでおり,通時言語学の立場からも言語変化を説明する原理として期待が寄せられている.OT は,文法をランク付けされた複数の制約によって記述できると考える.深層形式に対して各種の制約がランク順に適用され,結果として表層形式が出力されることを想定している.

OT の観点からは,言語変化あるいは文法変化とは制約のランク付け順序の入れ替え (reranking of constraints) であると見ることができ,いくつかの研究では英語史における主要な音変化である大母音推移 (Great Vowel Shift; see [2009-11-18-1]) へも応用されている.McMahon が GVS への応用研究を要約しているので,それを見てみよう.以下では,McMahon が参照している種々の典拠の書誌情報は省略する.

近年,理論的な立場から,GVS は従来のような統一的な変化ではなく,個別の変化がたまたま組み合わさったものにすぎないという見解が提出されてきている([2010-09-04-1]の記事「#495. 一枚岩でない大母音推移」を参照).私が呼ぶところのバラバラ説である.このバラバラ説を唱える急先鋒は Stockwell and Minkova であり,彼らは GVS というラベル自体が統一性を否応なしに喚起してしまう悪しきラベルであると評している.Minkova などは,このラベルは英語史の用語としてではなく言語学史の用語としてこそふさわしいと,手厳しい.ただし,従来の GVS が表わす個々の音変化の事実そのものは当然のことならが認めており,最初に生じた音変化は高母音の2重母音化であると考えている点では,Jespersen などの見解と一致する.

一方,Lass は GVS というラベルの意義を一応のところ認めている.GVS の開始点については,中高母音の高母音化から始まったとする Luick や Dobson の見解を容れており,母音四辺形の上半分に関する一連の変化については構造的な相互の関与を想定している.言い換えれば,下半分についてのみバラバラ説を採用しているということになる.

McMahon は,このような論争を背景に,Miglio (1998) や Miglio and Moré による OT を用いた GVS 分析を概説する.これらの理論的な難点を指摘した後,McMahon が最もよく OT の強みが示されていると評価する Minkova and Stockwell の分析を紹介する.Minkova and Stockwell は,英語の長母音の振る舞いを決定づける4つの要因を挙げ,それぞれを OT における制約に割り当てた.

(a) HEAR CLEAR: Diphthong optimization in perceptual terms

(b) *EFFORT: Diphthong optimization in articulatory terms

(c) MINIMAL DISTANCE: Optimal spacing of adjacent entities --- merger avoidance

(d) IDENT IO (CONTRAST): Vowel mergers and input-output faithfulness

(a) と (b) は音声に関わる制約で,前者は2重母音化を支持し,後者は長母音化を支持するという相反する性質をもつ.(c) と (d) は音素体系に関わる制約で,前者は音素の融合を避ける方向へ,後者は音素対立を保持する方向へ作用する.なお,Minkova and Stockwell は音声にもとづく (a) と (b) の制約のみを,変化の引き金,変化の説明として利用できると考えている.これは,OT の基本に音声を据えるのか音韻を据えるのかという理論の本質に関わる議論と関連する.

Minkova and Stockwell は,4制約の異なる順番での組み合わせにより,4つの異なる音過程が説明されるとする.

(1) Nucleus-glide dissimilation: IDENT IO (CONTRAST) >> HEAR CLEAR >> MINIMAL DISTANCE >> *EFFORT

(2) Nucleus-glide assimilation: IDENT IO (CONTRAST) >> *EFFORT >> MINIMAL DISTANCE >> HEAR CLEAR

(3) Chain Shift: IDENT IO (CONTRAST), MINIMAL DISTANCE >> HEAR CLEAR, *EFFORT

(4) Merger: *EFFORT >> IDENT IO (CONTRAST), MINIMAL DISTANCE >> HEAR CLEAR

GVS は (3) の1事例である.英語史には様々な音変化が起こっているが,OT によれば,各事例は制約の異なる組み合わせと順序により説明されるということになる.だが,OT により GVS の何がより明らかにされたのか,よくわからないというのが正直なところである.GVS について新たに1つの記述法が加わったという以上に,何があるのだろうか.

・ Prince, Alan and Paul Smolensky. Optimality Theory: Constraint Interaction in Generative Grammar. Ms, Rutgers U and U of Colorado at Boulder, 1993.

・ McMahon, April. "Change for the Better? Optimality Theory versus History." Chapter 1 of The Handbook of the History of English. Ed. Ans van Kemenade and Bettelou Los. Malden, MA: Blackwell, 2006. 4--23.

2013-02-27 Wed

■ #1402. 英語が千年間,母音を強化し子音を弱化してきた理由 [drift][causation][language_change][vowel][diphthong][consonant][degemination][phoneme][phonetics][gvs][meosl][functionalism][isochrony][functional_load][homorganic_lengthening]

「#1231. drift 言語変化観の引用を4点」 ([2012-09-09-1]) の記事で,Ritt の論文に触れた.この論文では標題に掲げた問題が考察されるが,筆者の態度はきわめて合理主義的で機能主義的である.

Ritt は,中英語以来の Homorganic Lengthening, Middle English Open Syllable Lengthening (MEOSL), Great Vowel Shift を始めとする長母音化や2重母音化,また連動して生じてきた母音の量の対立の明確化など,種々の母音にまつわる変化を「母音の強化」 (strengthening of vowels) と一括した.それに対して,子音の量の対立の解消,子音の母音化,子音の消失などの種々の子音にまつわる変化を「子音の弱化」 (weakening of consonants) と一括した.直近千年にわたる英語音韻史は母音の強化と子音の弱化に特徴づけられるとしながら,その背景にある原因を合理的に説明しようと試みた.このような歴史的な潮流はしばしば drift (駆流)として言及され,歴史言語学においてその原動力は最大の謎の1つとなっているが,Ritt は意外なところに解を見いだそうとする.それは,英語に長いあいだ根付いてきた "rhythmic isochrony" と "fixed lexical stress on major class lexical items" (224) である.

広く知られているように,英語には "rhythmic isochrony" がある.およそ強い音節と弱い音節とが交互に現われる韻脚 (foot stress) の各々が,およそ同じ長さをもって発音されるという性質だ.これにより,多くの音節が含まれる韻脚では各音節は素早く短く発音され,逆に音節数が少ない韻脚では各音節はゆっくり長く発音される.さらに,英語には "fixed lexical stress on major class lexical items" という強勢の置かれる位置に関する強い制限があり,強勢音節は自らの卓越を明確に主張する必要に迫られる.さて,この2つの原則により,強勢音節に置かれる同じ音素でも統語的な位置によって長さは変わることになり,長短の対立が常に機能するとは限らない状態となる.特に英語の子音音素では長短の対立の機能負担量 (functional load) はもともと大きくなかったので,その対立は初期中英語に消失した(子音の弱化).一方,母音音素では長短の対立は機能負担量が大きかったために消失することはなく,むしろ対立を保持し,拡大する方向へと進化した.短母音と長母音の差を明確にするために,前者を弛緩化,後者を緊張化させ,さらに後者から2重母音を発達させて,前者との峻別を図った.2つの原則と,それに端を発した「母音の強化」は,互いに支え合い,堅固なスパイラルとなっていった.これが,標記の問題に対する Ritt の機能主義的な解答である.

狐につままれたような感じがする.多くの疑問が浮かんでくる.そもそも英語ではなぜ rhythmic isochrony がそれほどまでに強固なのだろうか.他の言語における類似する,あるいは相異する drift と比較したときに,同じような理論が通用するのか.音素の機能負担量を理論的ではなく実証的に計る方法はあるのか.ラベルの貼られているような母音変化が,(別の時機ではなく)ある時機に,ある方言において生じるのはなぜか.

Ritt の議論はむしろ多くの問いを呼ぶように思えるが,その真の意義は,先に触れたように,drift を合理的に説明しようとするところにあるのだろうと思う.それはそれで大いに論争の的になるのだが,明日の記事で.

・ Ritt, Nikolaus. "How to Weaken one's Consonants, Strengthen one's Vowels and Remain English at the Same Time." Analysing Older English. Ed. David Denison, Ricardo Bermúdez-Otero, Chris McCully, and Emma Moore. Cambridge: CUP, 2012. 213--31.

2013-01-09 Wed

■ #1353. 後舌高母音の長短 [pronunciation][phonetics][spelling][vowel][phoneme][frequency][variation]

[2012-02-13-1]の記事「#1022. 英語の各音素の生起頻度」で確認できるように,/ʊ/ は英語の短母音音素のなかで最も生起頻度の低いものである.綴字としては,典型的に <oo> や <u> で表わされる音素だが,前者は /uː/,後者は /ʌ/ として実現されることも多いので,実際にはそれほど現われない.具体的にはどのくらいあるのだろうか.

「#1191. Pronunciation Search」 ([2012-07-31-1]) で,「/ʊ/ + 子音」で終わる単音節語を拾ってみた.検索欄に "^[^AEIOU]*(?<!Y )UH[012]? [^AEIOUHWY]+$" と入れてみると次の159語が挙がった.

bloor, book, book's, booked, books, books', boor, boord, boors, bourque, brook, brook's, brooke, brooke's, brookes, brooks, brooks's, bruehl, bull, bull's, bulls, bulls', cook, cook's, cooke, cooked, cooks, could, crook, crooke, crooks, duerr, duerst, flook, fluhr, fooks, foor, foot, foote, foote's, foots, fuhr, fuld, full, full's, fulp, fults, fultz, gloor, good, good's, goode, goods, gook, hood, hoods, hoofed, hoofs, hook, hook's, hooke, hooked, hooks, hooves, joong, jure, kook, kooks, koors, kuehl, kuhrt, look, looked, looks, loong, luehrs, luhr, luhrs, lure, lured, lures, mook, moor, moore, moore's, moored, moores, moors, muhr, nook, nooks, poor, poor's, poore, poors, pull, pulled, pulls, puls, pultz, put, puts, rook, rooke, rooks, routes, ruehl, ruhr, schnooks, schnoor, schoof, schook, schultz, schulz, schulze, schuur, shook, should, shultz, shure, snook, snooks, soot, soots, spoor, spoor's, stood, stroock, stuhr, suire, sure, took, tooke, tookes, tour, tour's, toured, tours, ture, uhr, wolf, wolf's, wolfe, wolfe's, wolff, wolves, wood, wood's, woods, wool, woolf, wools, woong, would, wuertz, wulf, wulff, zook, zuehlke

一方で,対応する長母音 /uː/ や中舌母音 /ʌ/ をもつ単音節語は,同様の条件検索 "^[^AEIOU]*(?<!Y )UW[012]? [^AEIOUHWY]+$" および "^[^AEIOU]*(?<!Y )AH[012]? [^AEIOUHWY]+$" によれば,それぞれ596語,966語がヒットした.限定された音声環境における調査ではあるが,相対的に /ʊ/ をもつ単語が少ないことがわかる.

上の171語のうち,<oo> = /ʊ/ の関係を示すものは95語ある.この綴字と発音の関係の背景には,「#547. <oo> の綴字に対応する3種類の発音」 ([2010-10-26-1]) および「#1297. does, done の母音」 ([2012-11-14-1]) で述べた通り,長母音の短母音化という音韻変化があった.

この音韻変化は過去のものではあるが,その余波は現代でも少数の語において散発的に見られる.例えば,「発音の揺れを示す語の一覧」 ([2010-08-28-1]) で確認できる限り,room, bedroom, broom の発音は,長母音と短母音の間で揺れを示す.LPD の Preference polls によれば,揺れの分布は以下の通り.

| BrE /ruːm/ | BrE /rʊm/ | AmE /ruːm/ | AmE /rʊm/ | |

|---|---|---|---|---|

| room | 81% | 19 | 93 | 7 |

| bedroom | 63 | 37 | - | - |

| broom | 92 | 8 | - | - |

関連して,「#1094. <o> の綴字で /u/ の母音を表わす例」 ([2012-04-25-1]) も参照.長母音 /uː/ については,「#841. yod-dropping」 ([2011-08-16-1]) も関与する.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

2012-12-07 Fri

■ #1320. LAEME で見る most の異形態の分布 [vowel][superlative][map][laeme][me_dialect][comparison]

[2012-11-24-1]の記事「#1307. most と mest」で取り上げた中英語の最上級 most の異形態について,初期中英語における母音別の分布を LAEME を用いて調査した.地図上に位置づけられるテキストから取り出した most の異形態は全部で249例あり,これを語幹母音に従って分別したものを HelMapperUK に流し込んだ.読み込ませたデータファイルはこちら.マークの大きさは頻度に比例する.

<mast> など <a> を示すものは主として北部に分布し,<mest>, <meast>,

2012-11-24 Sat

■ #1307. most と mest [analogy][superlative][vowel][me_dialect][corpus][hc][ppcme2][comparison]

中英語には,最上級 most が mest という前舌母音字を伴って現われることが少なくない.近代英語以降,後者は廃れていったが,両形の起源と分岐はどこにあるのだろうか.

most は Proto-Germanic *maistaz に遡ることができ,ゲルマン諸語では Du. meest, G meist, ON mestr, Goth. maists などで文証される.音韻規則に従えば,古英語形は māst となるはずであり,実際にこの形態は Northumbrian 方言で確認されるものの,南部方言では確認されない.南部では,前舌母音を伴う West-Saxon mǣst や Kentish mēst が用いられた.OED によれば,前舌母音形は,lǣst "least" との類推とされる.この前舌母音の系統が,主として mest(e) という形態で中英語の南部方言へも継承され,そこでは15世紀まで使われた.

一方,北部方言に起源をもつ形態は,中英語では後舌母音の系統を発達させ,主として most(e) という形態が多用された.じきに中部,南部でも一般化したが,北部方言形の南下というこの時期の一般的な趨勢に加え,比較級 mo, more の母音との類推も一役買ったのではないかと想像される.

結果的に,近代英語以降にはゲルマン祖語からの規則的な発達形 most が標準的となってゆき,古英語から中英語にかけて用いられた mest は標準からは失われていった.「一番先の」を意味する中英語 formest (cf. 比較級 former) が,15世紀に foremost として再分析された背景には,上述の most による mest の置換が関与しているかもしれない.もっとも,古英語より,最上級語尾の -est 自体が -ost とよく混同されたのであり,最上級に関わる形態論において,両母音の交替は常にあり得たことなのかもしれない.

なお,PPCME2 でざっと後舌母音系統 (ex. most) と前舌母音系統 (ex. mest) の分布を調べてみると,前者が354例,後者が168例ヒットした.Helsinki Corpus でも簡単に調査したが,中英語でも現代標準英語と同様に most 系統が主流だったことは間違いないようだ.

2012-11-14 Wed

■ #1297. does, done の母音 [phonetics][gvs][vowel][pronunciation][map][dialect][centralisation][trish][centralisation]

do /duː/ の円唇長母音に対して,does /dʌz/, done /dʌn/ が非円唇短母音を示すのはなぜか.

do とその屈折形は中英語ではいずれも長母音 /oː/ をもっていたと考えられるが,これが大母音推移により /uː/ へと変化した.do ではこの長母音が保たれたが,屈折語尾のつく does, doest, doth, done では短化が生じ,/uː/ とともに /u/ も行なわれだす.この短化した発音が,/u/ > [ʌ] の変化(中舌化)に合流し,現在の /dʌz, dʌst, dʌθ, dʌn/ が出力された.基底形 do を除けば,全体的な音韻変化の流れは,「#547. <oo> の綴字に対応する3種類の発音」 ([2010-10-26-1]) で取り上げた blood, flood と同じということになる.ほかには,OE mōste > PDE must, OE ōþer > PDE other, OE mōdor > PDE mother, OE brōþor > PDE brother, OE mōnandæg > PDE Monday などの母音変化も同様である.nothing, none の母音も然り.

この中舌化は17世紀に生じたとされる.Jespersen による記述を引用しよう.

The change /u/ > [ʌ], by which /u/ was perhaps first unrounded into the high-back-wide vowel and then lowered, must have taken place in the 17th c. (11.61)

The change /u/ > [ʌ] affects . . . all short /u/s existing in the 17th c. . . . (11.64)

中舌化の過程については,Jespersen の主張する平行移動→垂直移動ではなく,垂直移動→平行移動だったのではないかという説もある(中尾,p. 300).

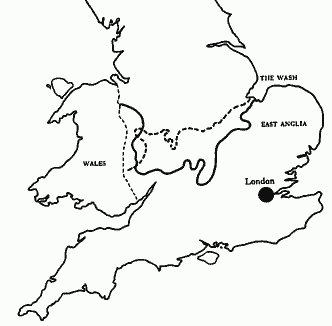

この中舌化は The Wash より北側(イングランド北部)の方言では生じず,そこでは現在でも伝統的な方言発音として /ʊ/ が聞かれる(中尾, p. 299) .以下に Chambers and Trudgill (128) の現代英語方言地図を掲げよう.some における円唇母音 [ʊ] の南限が実線で示されている.なお,波線は chaff における短母音 [a] の南限を示す.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. 1954. London: Routledge, 2007.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

・ Chambers, J. K. and Peter Trudgill. Dialectology. Cambridge: CUP, 1980.

2012-06-11 Mon

■ #1141. なぜ mama と papa なのか? (2) [phonetics][consonant][vowel]

昨日の記事[2012-06-10-1]の続編.Jespersen の唱えた説や,そこで言及されているかつての諸説を,いずれも「俗説」として退けたのは,プラーグ学派 (The Prague School) の領袖 Roman Jakobson (1896--1982) である.Jakobson には,この問題に理論的に迫った論考がある.Murdock の通言語的な mama, papa 語の調査結果に基づいて,次のように考察している.

(1) Murdock が諸言語から集めた母親と父親を表わす1072種類の語の音声の分布を統計的に分析したところ,子音連続を含むものは全体の1.1%ほどであり,母音単独のものはほとんどなかった.つまり,父母両語について,単子音と母音の組み合わせが圧倒的だった (540) .

(2) 子音については,調音様式としては閉鎖音と鼻音が合わせて85%を占め,調音点としては,唇音と歯音が合わせて76%を占めた.とりわけ子音性の高い閉鎖唇音が高い割合を示していることになる (540) .

(3) 母音については,正確な割合は出せないが,すぐれて母音的な /a/ が際立っていることは確かである."the optimal consonant" と "the optimal vowel" との組み合わせが多いことは,幼児の言語獲得の観点からも理に適っている (540--41) .

(4) 子音と母音の組み合わせの順序について,例えば /am/ ではなく /ma/ であるのはなぜか.というのは,喃語期の発音では,開いた口を閉じるという /am/ の順序のほうが自然だからだ.しかし,子音の音素を弁別する段には,幼児は子音から母音へのわたりにヒントを求め,徐々に子音+母音の音連鎖に馴染んでゆく./ma/ や /pa/ などの音節構造は,この過程の反映ではないか (541) .

(5) 歯子音と硬口蓋子音のあとでは口蓋母音が続きやすく(例「ちち」),唇子音と軟口蓋子音のあとでは続きにくい(例「はは」).この母音の差異は調音点の同化によるものであり,そこに音素としての区別が確立していることを必ずしも意味するものではない.有意味な音素上の区別は,子音にこそある (541) .

(6) mama, papa などの同じ音節の繰り返し (reduplication) は,その音節が喃語としての偶然の産物ではなく,意味のある単位であることを表わすという点で,幼児の言語獲得にあたっては義務的ですらある (542) .

そして,きわめつけは,なぜ母親を表わす語が /m/ を始めとする鼻子音を伴いやすいかを説明するくだりである.従来の様々な「俗説」を退けながら,Jakobson は哺乳に際して口腔が塞がるために鼻音を伴わざるをえないという驚くべき説を提唱している.なるほど,口腔が塞がった状態で声を発しようとすれば,ハミングにならざるをえない.こうした /m/ などの鼻音が,定常的に母乳,食物,そしてすべての望みをかなえてくれる母親と結びついてゆくのではないか.そして,その存在と対置される父親が,/m/ の弁別素性 [nasal] を逆転させた /p/ などの子音と結びつけられることになるのではないか (542--44) .

感心することが2点.1つは,これだけよく理屈づけたということ.もう1つは,弁別素性で説明をくくる辺り,いかにも Jakobson 的だということ.切り口が鮮やか.

(後記 2013/03/28(Thu):中央大学の増田桂子氏による最初の一語―なぜ母親は「ママ」,父親は「パパ」なのか―も参照.)

・ Jakobson, Roman. "Why 'Mama' and 'Papa'?" Phonological Studies. 2nd ed. Vol. 1 of Roman Jakobson Selected Writings. The Hague and Paris: Mouton, 1971. 538--45.

・ Jespersen, Otto. Language: Its Nature, Development, and Origin. 1922. London: Routledge, 2007.

2012-02-12 Sun

■ #1021. 英語と日本語の音素の種類と数 [phonology][phonetics][phoneme][vowel][consonant][ipa][pde][japanese][minimal_pair][rp]

ある言語の音素一覧は,構造言語学の手法にのっとり,最小対語 (minimal pair) を取り出してゆくことによって作成できることになっている.しかし,その言語のどの変種を対象にするか(英語であれば BrE か AmE かなど),どの音韻理論に基づくかなどによって,様々な音素一覧がある.ただし,ほとんどが細部の違いなので,標題のように英語と日本語を比較する目的には,どの一覧を用いても大きな差はない.以下では,英語の音素一覧には,Gimson (Gimson, A. C. An Introduction to the Pronunciation of English. 1st ed. London: Edward Arnold, 1962.) に基づいた Crystal (237, 242) を参照し,日本語には金田一 (96) を参照した.英語はイギリス英語の容認発音 (RP) を,日本語は全国共通語を対象としている.

英語の音素一覧(20母音+24子音=44音素):

/iː/, /ɪ/, /e/, /æ/, /ʌ/, /ɑː/, /ɒ/, /ɔː/, /ʊ/, /uː/, /ɜː/, /ə/, /eɪ/, /aɪ/, /ɔɪ/, /əʊ/, /aʊ, ɑʊ/, /ɪə/, /eə/, /ʊə/; /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/, /ʧ/, /ʤ/, /f/, /v/, /θ/, /ð/, /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /h/, /m/, /n/, /ŋ/, /l/, /r/, /w/, /j/

日本語の音素一覧(5母音+16子音+3特殊音素=24音素):

/a/, /i/, /u/, /e/, /o/; /j/, /w/; /k/, /s/, /c/, /t/, /n/, /h/, /m/, /r/, /g/, /ŋ/, /z/, /d/, /b/, /p/; /N/, /T/, /R/

実際には多くの言語の音素一覧を比較すべきだろうが,この音素一覧からだけでもそれぞれの言語音の特徴をある程度は読み取ることができる.以下に情報を付け加えながらコメントする.

・ 母音について,英語は20音素,日本語は5音素と開きがあるが,5母音体系は世界でもっとも普通である.もっと少ないものでは,アラビア語,タガログ語,日本語の琉球方言の3母音,黒海東岸で話されていたウビフ語の2母音という体系がある.日本語では,古代は4母音,上代は8母音と通時的に変化してきた.

・ 子音について,英語は24音素,日本語は16音素で,日本語が比較的少ない.少ないものでは,ハワイ語の8子音,ブーゲンビル島の中部のロトカス語の6子音,多いものでは先に挙げたウビフ語の80子音という驚くべき体系がある.

・ 日本語には摩擦音が少ない./z/ は現代共通語では [dz] と破擦音で実現されるのが普通.また,上代では /h/, /s/ はそれぞれ /p/, /ts/ だったと思われ,摩擦音がまったくなかった可能性がある.一方,英語では摩擦音が充実している.

・ 日本語では,通時的な唇音退化 (delabialisation) を経て,唇音が少ない.後舌高母音も非円唇の [ɯ] で実現される(ただし近年は円唇の調音もおこなわれる).

日本語母語話者にとって英語の発音が難しく感じられる点については,「#268. 現代英語の Liabilities 再訪」 ([2010-01-20-1]) と「#293. 言語の難易度は測れるか」 ([2010-02-14-1]) で簡単に触れた.

(英語)音声学の基礎に関する図表には,以下を参照.

・ 「#19. 母音四辺形」: [2009-05-17-1]

・ 「#118. 母音四辺形ならぬ母音六面体」: [2009-08-23-1]

・ 「#31. 現代英語の子音の音素」: [2009-05-29-1]

・ Crystal, David. The English Language. 2nd ed. London: Penguin, 2002.

・ 金田一 春彦 『日本語 新版(上)』 岩波書店,1988年.

2012-02-02 Thu

■ #1011. なぜ言語には「閉鎖子音+母音」の組み合わせが多いか? [phonetics][phoneme][consonant][vowel][functionalism]

原則として「子音+母音」によりモーラ (mora) という音韻単位を構成している日本語の母語話者として,なぜこの組み合わせが自然かということについて,疑問を感じたことすらなかった.英語では,音節内の単音の組み合わせの種類は日本語とは比較にならないくらい多く(実際,厳密に数え上げた研究はあるのだろうか?),その他の多くの言語も,単音の配列については,日本語より豊富なものが多いだろう.確かに音素配列が貧しい言語もあれば豊かな言語もあるが,「子音+母音」の基本的な組み合わせを欠いている言語はない.「閉鎖子音+母音」は「母音のみ」とともに,言語において基本中の基本となる音節構造である.

これがなぜかなどと問うたこともなかった.あえて答えるとすれば,「単に調音しやすいし聴解しやすいからだろう」程度の答えしか出てこない.だが,もう少し考えてみよう.子音や母音だけでは区別できる単音の種類が限られるし,特に子音だけだとしたらそれこそ調音も聴解も困難を極めるにちがいない.1つずつの子音と母音の組み合わせを1単位とすれば,それだけで数十の音節が区別されることになり,言語の基本的な用は足りる.もしそれでも足りなければ,もう少し音節内構造の可能性を広げてやれば,区別できる音節数を幾何級数的に増やせる.

さて,このような疑問が問うに値すると思ったのは,Martinet がこの問題を機能主義的な観点から切っていたからである.よく知られているように,3母音体系をもつ言語において,その3母音はほぼ間違いなく [i], [u], [a] である.これは,3音が口腔内の3つの頂点に対応し,互いに最大限の距離をバランスよく保てる位置取りだからである([2009-05-17-1]の母音四辺形を参照).これにより,調音と聴解のいずれにおいても,互いに区別される度合いが最大限になる."l'équidistance entre les phonèmes" (音素間の等距離)の原則である (Martinet 202) .

母音の paradigm については機能主義の立場から上記のように説明できるわけだが,Martinet は syntagm のレベルでも同じ説明が可能だと考える.音の連鎖においても,互いの対立が最大限になるような組み合わせが選ばれやすいのではないか,という説だ.これによると,口の開きや聞こえ度という観点で最小値をとる閉鎖子音と最大値をとる母音が連続して現われるのは,3母音体系の場合に [i], [u], [a] が選ばれるのと同様に,機能的な動機づけがある,ということになる.閉鎖子音と母音の組み合わせが一種のプロトタイプであり,そこから逸脱した組み合わせに対して,マグネットのように引き戻す力として作用していると考えることもできるだろう.

. . . toutes les langues favorisent les contrastes les mieux marqués, c'est-à-dire les successions occlusive + voyelle. (Martinet 202)

. . . すべての言語はもっとも際立つ対立,すなわち閉鎖音+母音というつながりを好む.

では,閉鎖子音と母音の1つずつの組み合わせが基本であるということを認めるとして,「母音+閉鎖子音」ではなく「閉鎖子音+母音」がより基本的とされるのはなぜか.Martinet はこれについては無言である.機能主義に乗っかった上で,私見としては,実際に「母音+閉鎖子音」の組み合わせも少なくないが,逆の「閉鎖子音+母音」に比べて,後続する音がないかぎり,子音の調音の入りわたりと出わたりまでを含めた全体が実現されにくいという事情があるのではないか.

機能主義の常として例外には事欠かないものの,音素体系という paradigm レベルのみならず音素配列という syntagm レベルにも同様に適用できるという一貫性が魅力である.

閉鎖子音が基本的であるという点については,[2011-08-17-1]の記事「#842. th-sound はまれな発音か」で参照した分節音ごとの類型論的な統計情報も参照.言語にもっともよくある子音のトップ4までが閉鎖音 ([m], [k], [p], [b]) である.

・ Martinet, André. Éléments de linguistique générale. 5th ed. Armand Colin: Paris, 2008.

2010-10-26 Tue

■ #547. <oo> の綴字に対応する3種類の発音 [gvs][vowel][spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][centralisation]

現代英語で <oo> の綴字で表わされる発音には,3種類があることが知られている.

・ /uː/: doom, food, pool, tooth, soot

・ /ʊ/: book, good, hood, look, stood

・ /ʌ/: blood, flood

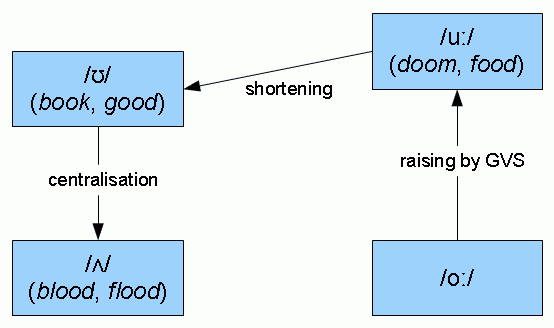

綴字と発音が一対多である典型的な例だが,この3通りの発音が生じたのは,中英語後期から異なる複数の音声変化が順次 <oo> の表わす音に対して作用したためである.まずは,15世紀以降に生じた大母音推移 ( Great Vowel Shift ) である ( see [2009-11-18-1] ) .中英語期には <oo> は /oː/ という発音に対応したが,大母音推移により一律に上げ ( raising ) を経て /uː/ へ変化した.

次に,/uː/ となった <oo> の一部(歯音 /k, t, d/ が後続するものの一部)(← 後記:/k/ は歯音ではありませんでした.2010/10/26(Tue))が16?17世紀に短化 ( shortening ) を起こし /ʊ/ となった.こうして /ʊ/ へと変化した語群のさらに小さな部分集合が,今度は16世紀半ば以降に中舌化 ( centralisation ) を起こし /ʌ/ となった(以上をまとめた下図を参照).

このように,異なる音声変化が <oo> をもつ語の部分集合,さらにその部分集合に対して働いたために,現代英語の共時的な視点からみれば <oo> に対して3種類の発音が対応することになった.

<oo> と <oa> の関係については[2010-07-06-1]の記事を参照.

・中尾 俊夫,寺島 廸子 『図説英語史入門』 大修館書店,1988年,174頁.

2010-09-16 Thu

■ #507. pear の綴字と発音 [gvs][spelling][orthography][vowel]

先日,千葉県松戸市へ梨もぎに出かけた.この夏の猛暑により収穫時期が例年よりも1週間遅れているとのことで,「幸水」が終わり「豊水」が盛りだった.私はリンゴよりナシ派なので,もぎたての豊水をたらふく食べてきた.

梨は古くは「なす」といったようで,周囲部より内部のほうが酸味があることから中酸(なかす)が中略されたものと言われる.別名の「ありのみ」は,梨が「無し」に通じるのを嫌い,縁起言葉として逆に「有りの実」といったことによる(以上はPDFでダウンロードできる野菜・果物辞典 「やさいとくだもの2010年版」 より).「梨のつぶて」は「無し」に引っかけた語呂遊びで,投げたつぶて(小石)は返ってこないことから手紙などで返事がない状況を指す.このように梨は「無し」に通じることから,日本の文化史上,ネガティブに捉えられることが多かった.

バラ科ナシ属の植物 ( Pyrus ) で世界に約20種が分布しているが,果樹として栽培されるもので特によく知られているのはナシ(ニホンナシ)とセイヨウナシである.英語の pear はあくまでセイヨウナシであり,ニホンナシは Japanese [Asian] pear などという.最近はラ・フランスなど洋菓子の材料としてヨウナシもよく知られるようになったが,英語の pear と日本の「梨」はあくまで別種である.以下の図で左がヨウナシ.

ここで英語の pear の綴字と発音の話題に移ろう.この綴字を初見で音読しようとすると,peer と同音の *[pɪə] となりそうに思えるが,実際には pair と同音の [pɛə] であり,予想を裏切られる.<ear> の綴字が通常 [ɪə] に対応することは,以下の多くの語によって例証される.

appear, arrears, beard, blear, clear, dear, dreary, ear, fear, gear, hear, near, rear, sear, shear (verb), smear, tear (noun), weary, year

現在 <ear> で綴られる発音の多くは中英語では [ɛːr] であり,大母音推移 ( Great Vowel Shift ) により長母音が2段上昇して [iːr] となった(2段上昇については[2009-11-18-1]を,その例外については[2009-11-19-1], [2009-11-20-1], [2010-07-25-1]を参照).後に後者が割れ ( breaking ) を起こし,結果として [ɪə] となった.上記の語群の発音は歴史的にみて規則的といってよい.

ところが,<ear> をもつ一部の語は大母音推移の上げを経ず,[ɛːr] から直接に割れを起こして [ɛə] となり現在に至っている.例としては pear を含めて以下のような語がある.

bear ( OE beran ) , pear ( OE peru ) , swear ( OE swerian ) , tear (verb; OE teran), wear ( werian )

これらの例外的な語群では,問題の [ɛːr] は大母音推移が始まる直前の15世紀始めくらいに [eːr] から下げの過程を経た出力らしい.この特殊な経緯が,素直に大母音推移の入力とならない環境を用意した.古英語の語形を参照すれば,後の中英語の開音節長化 ( Middle English Open Syllable Lengthening ) の入力となりうる音連鎖が含まれていることが共通しているが,spear ( OE spere ) のような例外もある.音変化は一筋縄ではいかない.

ちなみに pear はラテン語 pirum からの借用で,Pyrus 「バラ科ナシ属」では古い [i] の母音が保存されている.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.194--95, 209--10頁.

2010-08-24 Tue

■ #484. 最新のアメリカ英語の母音融合を反映した MWALED の発音表記 [pronunciation][phonetics][vowel][merger][ame][dictionary][lexicography]

2008年にアメリカの老舗辞書出版社 Merriam-Webster から本格的な EFL 用の英英辞書 Merriam-Webster's Advanced Learner's English Dictionary ( MWALED ) が出版された.昨日の記事[2010-08-23-1]でそのオンライン版を紹介した.以下に検索ボックスを貼り付け.

EFL 英英辞書はこれまでイギリス系出版社がほとんど市場を独占しており,アメリカ英語と銘打った EFL 辞書ですらイギリス系からの出版だった.MWALED の出版をもって,いよいよアメリカの出版社が独自に EFL 辞書市場に乗り込んできたことになる.アメリカの手による初のアメリカ英語 EFL 辞書ということで記述内容がいかに American であるかが問題になるが,発音表記について見ると,従来のイギリス系出版社によるアメリカ英語 EFL 辞書に比べて相当に American のようだ.Kokawa et al. ( pp. 38--41; Sugimoto 氏執筆担当 ) に拠って,General American ( GA ) における後舌低母音の融合の様子を概説しよう.

キーになる語は,lot, palm, thought, cloth である.従来の EFL 辞書では GA と RP でそれぞれ次のように発音表記されてきた.

| Keyword | GA | RP | Examples |

|---|---|---|---|

| lot | /lɑt/ | /lɒt/ | bomb, cot |

| palm | /pɑːm/ | /pɑːm/ | balm, father |

| thought | /θɔːt/ | /θɔːt/ | caught, taught |

| cloth | /clɔːθ/ | /clɒθ/ | loss, soft |

GA でも RP でも分布は異なるが,いずれも3種類の後舌低母音を区別していることになる.ところが近年の GA では,lot--palm merger が生じて /ɑː/ へ融合してきている.さらに,lot--thought merger も生じており,そこに cloth も巻き込んですべて /ɑː/ へと1元化してきているという.結果的に,多くの GA の話者はこれらの4語に代表される語群をすべて /ɑː/ として区別なく発音するようになってきている.

近年に出版されたイギリス系のアメリカ英語辞書では,母音融合の進んでいるこの最新の状況が完全には発音表記に反映されておらず,比較的保守的であった.ところが,MWALED はこれらを一斉に /ɑː/ にまとめている.さすがにアメリカの手によるアメリカの辞書である.現状を反映して非常にシンプルであるが,イギリス英語の発音と比較する必要がある場合には気をつけなければならないだろう.

一般に,辞書編纂 ( lexicography ) は記述的 ( descriptive ) な態度をとるか規範的 ( prescriptive ) な態度をとるか,2者のあいだでバランスを取る必要があるが,EFL 辞書ともなればバランスの取り方はさらに難しいだろう.MWALED は上記の後舌低母音については記述主義で打って出たが,読者はアメリカ英語を学ぼうとして規範を求める EFL 学習者である.いくら規範とはいっても,記述(現実)が変化すれば一緒に変化してゆくのが宿命なのだろうか.

・ Kokawa, Takahiro, Rika Aoki, Junko Sugimoto, Satoru Uchida, and Miyako Ryu. "An Analysis of the Merriam-Webster's Advanced Learner's English Dictionary." Lexicon 40 (2010): 27--84.

2010-06-03 Thu

■ #402. Southern Hemisphere Shift [gvs][vowel][language_change][new_zealand_english][australian_english][south_africa]

[2010-05-28-1]の記事で米国の北部都市で起こっている短母音の体系的推移である Northern Cities Shift に触れた.NCS は非常に稀な短母音推移の例として英語史的な意義を付与されることがあるが,実のところ体系的な短母音推移は英語の他の変種でも起こっている.例えば Australian English ( AusE ), New Zealand English ( NZE ), South African English ( SAE ) の主要変種に共通して生じている短母音推移 ( Southern Hemisphere Shift ) が挙げられる.SHS では,以下のような連鎖的な推移 ( chain shift ) が認められる.

/æ/ -> /e/ -> /ɪ/ -> /i/ or /ə/

/ɪ/ が推移する先は,AusE では /i/,NZE では /ə/ になるという差異はあるが,全体として南半球としてまとめてよい程度に共通している.電話口で父親を出してくれと言われて父親に受話器を渡すとき,Here's Dad というところが He's dead の発音になってしまうので注意が必要である.

個人的な体験としては,しばらく New Zealand に滞在していたときに,bread が /brɪd/ あるいは /bri:d/ とすら発音されているのにとまどった.パンのことを言っているのだと気付くまでにしばらくかかった.また,滞在先にいた小学生に Sega のテレビゲームを一緒にやろうと誘われているのを cigar と聞き違えて,何か麻薬の誘いだろうかと驚いたこともある.

英語史上に有名な,長母音に生じた大母音推移 Great Vowel Shift ([2009-11-18-1]) の陰で,短母音系列の推移は目立たない.確かに長母音に比べると安定しているのは確かなようだが,標準的な変種から一歩離れてみてみると NCS や SHS の例がみられる.稀な単母音推移として NCS や SHS に付与される英語史上の意義というのも,どの変種を英語史の代表選手と考えるかによって価値が変わってくる相対的な意義であることを確認しておく必要があるだろう.

・ Svartvik, Jan and Geoffrey Leech. English: One Tongue, Many Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006. 108--09.

2010-05-28 Fri

■ #396. Northern Cities Shift [northern_cities_shift][vowel][ame][language_change][map]

英語史で母音推移といえば,Great Vowel Shift ( see [2009-11-18-1] ) が圧倒的に有名だが,類似した母音推移は,Late Middle Chinese に生じたものなど世界にも例がある.現代英語に生じている母音推移としては,BrE で広がりをみせている Estuary English のものがよく知られているが,AmE にも五大湖南岸の大都市で生じている Northern Cities Shift も有名である.

Northern Cities Shift は Chicago, Detroit, Cleveland, Buffalo などの諸都市を核に周辺の州へも拡大している様子である(下の地図を参照).

GVS が長母音に起こっているのに対して,NCS は短母音に起こっているのが特徴的である.おもしろいことに,英語史では長母音の変化こそ頻繁に起こっているが,短母音は古英語以来かなり安定しており,体系的に推移したことはない.NCS は,英語の短母音体系が千年以上の眠りから覚めて,歯車のようにゆっくりと回り出しかのような珍しい母音推移である.NCS は,AmE のなかでも特に中立的で標準的な General American の発音をもつとして自他共に評価していた Michigan などで生じているので,今後,どのような展開を示すかが気になるところである.

母音推移は,下の図でまとめられる.

新しい母音音素が増えたわけではなく,あくまで既存の体系のなかで chain shift が起こっているだけである.生起したとされる順番を見る限り,push chain と drag chain の両機構が働いているようだ.

これは慣れないとコミュニケーションの阻害要因になるだろうなあ.Ann (女子) が Ian (男子)になってしまう.

・ Svartvik, Jan and Geoffrey Leech. English: One Tongue, Many Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006. 239--41.

2009-11-18 Wed

■ #205. 大母音推移 [gvs][vowel][language_change]

英語史のなかで最も著名なトピックと思われる大母音推移 ( Great Vowel Shift ) について.GVS はこれまで何十年にもわたって注目され,研究され続けているテーマだが,いまだにその過程や原因について不明な点が多く,英語史最大の謎といってよいかもしれない.大きなトピックなので,今日はひとまず標準的な説明を.

GVS とは,英語の強勢のある長母音に対して体系的に生じたとされる音声変化である.5W1H で要点をまとめると以下のようになる.

| What | 大母音推移 |

| When | およそ1400年?1700年 |

| Where | 当時英語の話されていたブリテン島内全域で,異なるタイミング,スピード,一貫性で生じた |

| Who | 各方言話者 |

| How | 強勢のある長母音が一段あるいは二段,上昇した |

| Why | push chain? drag chain? 社会言語学的な動機付け? |

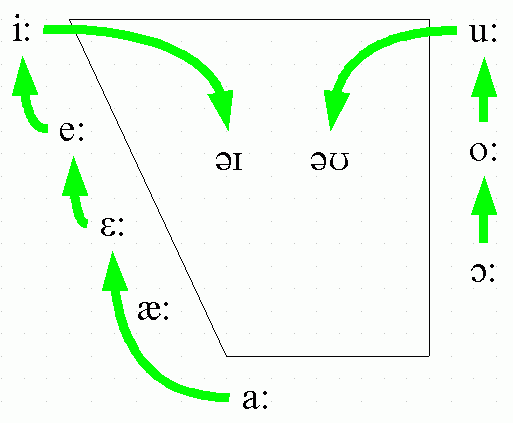

GVS の過程を母音四辺形[2009-05-17-1]で理解すると,「体系的に生じた」ことがよくわかる.

次に,単語のなかで GVS をみてみよう.

| 語 | GVS 前の発音 | GVS 後の発音 | PDE の発音 |

|---|---|---|---|

| find | /fi:nd/ | /fəɪnd/ | /faɪnd/ |

| keep | /ke:p/ | /ki:p/ | /ki:p/ |

| eat | /ɛ:t/ | /e:t/ -> /i:t/ | /i:t/ |

| name | /na:m/ | /nɛ:m/ | /neɪm/ |

| goal | /gɔ:l/ | /go:l/ | /goʊl/ |

| food | /fo:d/ | /fu:d/ | /fu:d/ |

| house | /hu:s/ | /həʊs/ | /haʊs/ |

GVS 後,現在に至るまでの期間にも別の音声変化が起きているため,現代英語の発音の知識だけを頼りにすると GVS の前後の過程がぼやけてくるので,あくまで GVS 直前と直後とで比較されたい.

注目すべきは,eat のケースである.ここでは,一段ではなく二段の上昇が生じている.もちろん,一段ずつ時間をかけて上がっていったものである.

2009-10-28 Wed

■ #184. two の /w/ が発音されないのはなぜか [numeral][etymology][pronunciation][vowel][phonetics][inflection][oe][sobokunagimon]

[2009-07-22-1], [2009-07-25-1]で one の綴りには <w> がないのになぜ /w/ が発音されるかを見たが,今回は逆に two の綴りに <w> があるのになぜ /w/ が発音されないかを考えてみたい.

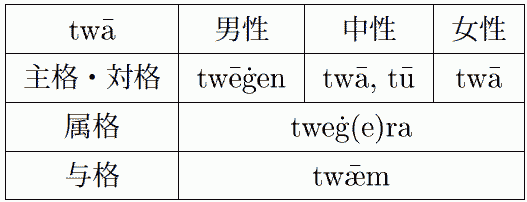

数詞は形容詞の一種であり,古英語では two も以下のように性と格で屈折した(数については定義上,常に複数である).

古英語では独立して「2」を表す場合には女性・中性形の twā が使われ,現在の two につらなっているが,男性形も twain として現代英語に残っている.

さて,/w/ 音は,母音 /u/ が子音化したものであるから,調音的性質は同じである.母音四辺形[2009-05-17-1]をみると,

高・後舌・円唇という調音的性質をもつことがわかる./w/ や /u/ は口の奥深くという極端な位置での調音となるため,周辺の音にも影響を及ぼすことが多い.twā でいうと,後続する母音 /a:/ が /w/ 音に引っ張られ,後舌・円唇化した結果,/ɔ:/ となった.後にこの /ɔ:/ は /o:/ へ上昇し,そして最終的には /u:/ へと押し上げられた.そして,/w/ 音はここにきて役割を終えたかのごとく,/u:/ に吸収されつつ消えてゆく.まとめれば,次のような音変化の過程を経たことになる.

/twa:/ → /twɔ:/ → /two:/ → /twu:/ → /tu:/

最後の /w/ 音の消失は15?16世紀のことで,この単語のみならず,子音と後舌・円唇母音にはさまれた環境で,同じように /w/ が消失した.who や sword においても,綴りでは <w> が入っているものの /w/ が発音されないのはこのためである./w/ の消失は「子音と後舌・円唇母音にはさまれた環境」が条件であり,「子音と前舌母音にはさまれた環境」では起こらなかったため,twain, twelve, twenty, twin などでは /w/ 音はしっかり保たれている.

swollen 「膨れた」や swore 「誓った」などでも,上の条件に合致したために /w/ 音が一度は消失したのだが,それぞれの動詞の原形である swell や swear で /w/ 音が保持されていることから,類推作用 ( analogy ) により後に /w/ が復活した.多くの語で /w/ 音がこのように復活したので,むしろ two, who, sword が例外的に見えてしまうわけである.

2009-10-01 Thu

■ #157. foot の複数はなぜ feet か [plural][i-mutation][vowel][flash][sobokunagimon]

後期の授業が始まり,初回のガイダンスで使った小ネタです.全画面モードのほうが見やすいと思います.あるいは,PDFのスライドとして落としたい方はこちらからどうぞ.

2009-09-19 Sat

■ #145. child と children の母音の長さ [phonetics][consonant][vowel][plural][homorganic_lengthening]

音韻変化は言語の宿命であり,英語もその歴史のなかで数多くの音韻変化を経てきた.特に母音の変化は,大母音推移 ( Great Vowel Shift ) に代表されるように激しく頻繁に起こっており,量の変化,すなわち長母音化や短母音化などの変化は,歴史の中では日常茶飯事といっても過言ではない.今回は,10世紀までに起こり始めていたとされる Homorganic Lengthening 「同器音長化」を取り上げる.

調音音声学で同器性 ( homoorganic ) とは,調音点が同じだ(または類似する)が,調音様式が異なる音どうしの関係をいう.子音表[2009-05-29-1]を見ながら考えると,例えば /l/ と /d/ は,調音する場所はともに歯茎だが,調音様式は側音と閉鎖音とで異なっているので,同器性の子音である.同器性子音が二つ連なる組み合わせはいろいろありうるが,sonorant 「自鳴音」+ obstruent 「阻害音」という順序の組み合わせがあった場合,その直前の短母音が長くなるという変化が起こった.これが,Homorganic Lengthening と呼ばれる音韻変化である.具体的には,/ld/, /rd/, /rð/, /rl/, /rn/, /rz/, /mb/, /nd/, /ŋg/ といった連鎖の前で母音が長化した.

例えば,古英語の grund /grʊnd/ は,この音声環境を満たすので母音が長化して /gru:nd/ となり,それが後に大母音推移によって /graʊnd/ ground となった.同じように,古英語の cild /tʃɪld/ も母音が長化して /tʃi:ld/ となり,大母音推移により現在の /tʃaɪld/ child となった.

しかし,同器性子音の2音結合の後にもう一つ別の子音が来ると,Homorganic Lengthening はブロックされ,直前母音の予想される長化は起こらなかった.古英語の複数形の cildru ( > PDE children ) はこのブロックされる条件に合致してしまうので,母音長化は起こらず,短母音が残ったまま現在に伝わっている.二重母音をもつ単数形 /tʃaɪld/ に対して,複数形 /tʃɪldrən/ で短母音を示すのはこのためである.

と,きれいに説明できるのだが,長化したものが後の歴史でまた短化したり,あれこれ特別な音韻環境だと長化がブロックされたり,いろいろと複雑な事情があるようで,child -- children のようにうまくいく例は多くない.最近では Homorganic Lengthening の統一性を問題視する説も出てきているようで ( Minkova and Stockwell ),音韻変化の奥深さと難しさを改めて感じさせる.

・中尾 俊夫,寺島 廸子 『英語史入門』 大修館書店,1988年,71頁.

・Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994. 249.

・Minkova, D. and Stockwell, R. P. "Homorganic Clusters as Moric Busters in the History of English: The Case of -ld, -nd, -mb. History of Englishes: New Methods and Interpretations in Historical Linguistics. Ed. M. Rissanen, O. Ihalainen, T. Nevalainen, and I. Taavitsainen. Berlin: Mouton de Gruyter, 1992. 191--206.

2009-08-23 Sun

■ #118. 母音四辺形ならぬ母音六面体 [vowel][ipa][phonetics]

[2009-05-17-1]で,母音を体系的に記述する母音四辺形を導入した.音声学の基本であり,これが分かっていないと,大母音推移をはじめとする英語に起こった数々の音声変化を理解することができない.

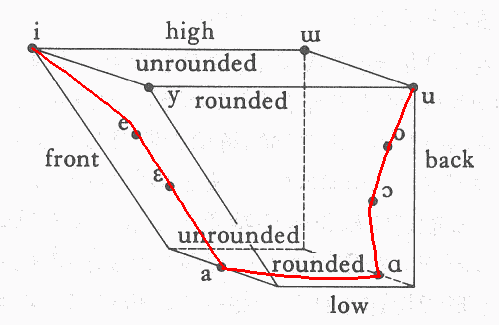

母音は (1) 舌の高さ,(2) 舌の前後の位置,(3) 唇の丸めの有無,という三つのパラメータで記述されるが,音声学初歩で導入される母音四辺形では,唇の丸めの表現がイマイチ垢抜けていない.舌の高さと前後については,母音四辺形をそのまま座標と見立てて,口腔内での舌の位置をそのままプロットすればよい.だが,唇の丸めというのは母音四辺形ではうまく表現できず,仕方ないので各点の左側に非円唇母音,右側に円唇母音の音声記号が記入されるのが慣例となっている.

この点に関して,最近,なるほどと感心したことがあった.音声学の専門家には常識なのかもしれないが,Ladefoged という音声学者が,母音四辺形の立体版,母音六面体とでも呼ぶべきものを提示していることを知った.

唇の丸めを奥行きに相当させ,母音体系を立体的に表現した図である.手前が円唇,奥が非円唇である.この図の秀逸な点は,前舌母音では舌の位置が低いほど,後舌母音であれば舌の位置が高いほど円唇を伴いやすいという調音音声学の原則が見事に表現されている点である.上の図は標準的な現代英語の基本母音であり,赤線で結ぶと上の原則がよく見えてくるだろう.さらに,この図は音響的なパラメータとの対応もうまくいっているというから文句なしである.

パラメータが三つだから立体で表現しようという発想はしごく自然であり,誰もが考えつきそうな発想だが,実際にこの図が作られたのは1971年であり,それほど昔のことではない.これは驚きである.母音四辺形があまりに有名なので,自然な発想がブロックされてしまったためだろうか.確かに,唇の丸めというパラメータを立体の一つの次元にあてはめるのは直感的ではないかもしれないが,それにしても盲点だったのではないか.どの分野にもこのような盲点はまだまだ存在するに違いない.

・ Ladefoged, Peter. Preliminaries to Linguistic Phonetics. Chicago: U of Chicago P, 1971. 72.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow