2012-07-28 Sat

■ #1188. イングランドの河川名 Thames, Humber, Stour [onomastics][toponymy][celtic][uniformitarian_principle][hydronymy]

従来の語源説では,標題のようなイングランドの主要な河川名は,ケルト系の言語に由来するとされてきた.5世紀にアングロサクソン人がイングランドに渡ってきたときに,これらの河川名を先住のケルト人から受け継いだという説だ.しかし,Kitson (36) によると,これらの名前はケルト語以前の古層を形成する alteuropäisch "Old European" に遡るとされる.

イングランド内には,Humber 川は12本流れており,Thames と類似した形態の河川名も多数ある (ex. T(h)ame, Teme, Team, Tamar, Tavy) .大陸ヨーロッパに目を向けても,やはり,このように類似した河川名の集団が広く分布している.地名学者のあいだでは,類似した河川名がヨーロッパ中に繰り返し現われることは常識の一部であり,その語源形の供給源としての alteuropäisch なる言語が想定されている.

Kitson (38) によれば,地名のなかでも主要な河川の名前はとりわけ保守的であり,異民族によって置換されることなく,代々受け継がれてゆく傾向が強い.河川は文明の発生に不可欠な要素と言われるが,人間生活にとって最高度の重要性をもつ地勢であることは間違いなく,どの人間集団もまず最初に名前を与えるべき対象だろう.一旦名前がつけられてしまば,よほどの動機づけがない限り,異民族の征服者や移住者へもそのまま継承されることが多い.

. . . it seems to hold pretty generally that of all classes of place-names, main river-names are the most resistant to change. In taking over a substantial body of river-names from their predecessors the Anglo-Saxons exhibited behaviour typical of immigrant populations worldwide, as Mississippi and Ohio bear witness. Yet the attitude of Anglo-Saxons to Celts, at least among their ideological leaders, at least by the end of the settlement period, was of not borrowing anything (or at least not admitting they had borrowed it). For Celts, who were certainly not autochthonous in Britain, and who are not known to have developed any colonialist ideology stronger than Vae Victis!, to have taken over no names at all from their predecessors would be preposterous. (Kitson 38)

語源が確かでないブリテン島の地名は,しばしばケルト語起源だろうと示唆される.しかし,そのなかには,あくまでケルト語経由であり,究極的には先行言語 (alteuropäisch) に由来するとみなすべきものが多々あるのではないか.もっとも,この議論のためには alteuropäisch の正体がもっと明らかにされなければならないが.

なお,Kitson は,河川名の保守性を,地名学における "uniformitarian principle" (38) と称している.論文のタイトルに含まれている "Linguistic Theory" は,この "uniformitarian principle" との関連だろう.Uniformitarian Principle (斉一論)については,[2010-11-04-1]と[2012-07-26-1]の記事を参照.

・ Kitson, Peter. "Notes on Place-Name Material and Linguistic Theory." Analysing Older English. Ed. David Denison, Ricardo Bermúdez-Otero, Chris McCully, and Emma Moore. Cambridge: CUP, 2012. 35--55.

2012-07-25 Wed

■ #1185. 固有名詞化 (2) [onomastics][toponymy][semantic_change][semantics][sign][methodology][semiotics]

昨日の記事「#1184. 固有名詞化」 ([2012-07-24-1]) で紹介した Coates の onymisation の理論について,思うところを2点メモする.

(1) Coates にしたがって onymisation は意味を失う過程であると理解すると,これは,[2012-05-09-1]の記事「#1108. 言語記号の恣意性,有縁性,無縁性」で言及した「無縁化」にほかならない.そこで触れたように,言語記号の無縁化と有縁化は通時的に無限のサイクルを構成するということを考慮すると,固有名詞と一般名詞の間の往来もまた無限に繰り返されるものなのかもしれない.この議論は,「#1056. 言語変化は人間による積極的な採用である」 ([2012-03-18-1]) や「#1069. フォスラー学派,新言語学派,柳田 --- 話者個人の心理を重んじる言語観」 ([2012-03-31-1]) の記事でみた柳田国男の言語変化観にも関わるところがある.

(2) 固有名詞は音韻的な摩耗や,一般語には見られない例外的な音韻変化を受けることが多い.理論的には,昨日の記事で触れたように,固有名詞語彙の phonological space が相対的に広々としていると説明することができるかもしれない.歴史言語学の方法論の観点からは,音韻変化に関する固有名詞の例外的な振る舞いは「音韻変化を論じる際には,固有名詞を参照することに注意せよ」という教訓となる.Coates (33) は,Hogg の同趣旨の言及を支持しながら,"using name material in argumentation about phonology (and morphology) needs caution, because name material can contain chronological and systemic anomalies with respect to its matrix language" と述べている.例えば,古英語 geat "gate" は,Yeats, Yates などに発音と綴字の痕跡を残しているが,現代標準英語では古ノルド語形 gat に由来するとおぼしき gate が伝わっている(Hogg 69; [2009-11-19-1]の記事「#206. Yea, Reagan and Yeats break a great steak.」も参照).

・ Coates, Richard. "to þære fulan flóde . óf þære fulan flode: On Becoming a Name in Easton and Winchester, Hampshire." Analysing Older English. Ed. David Denison, Ricardo Bermúdez-Otero, Chris McCully, and Emma Moore. Cambridge: CUP, 2012. 28--34.

・ ピエール・ギロー 著,佐藤 信夫 訳 『意味論』 白水社〈文庫クセジュ〉,1990年.

・ Hogg, Richard M. "Phonology and Morphology." The Cambridge History of the English Language: Vol. 1 The Beginnings to 1066. Ed. Richard M Hogg. Cambridge: CUP, 1992. 67--167.

2012-07-24 Tue

■ #1184. 固有名詞化 (1) [onomastics][toponymy][metonymy][semantic_change][semantics][sign][origin_of_language][hydronymy]

metonymy を含む比喩 (trope) の研究は,意味論で盛んに行なわれてきた.そこでは,しばしば,固有名詞が一般名詞化した事例が取り上げられる.atlas, bloody mary, cardigan, dobermann (pinscher), hoover, jacuzzi, jersey, juggernaut, madeira, mercury, oscar, post-it, sandwich, tom (cat), turkey, wellington (boot) など枚挙にいとまがない.総称部の省略,固有名を記念しての命名,ヒット商品などにより,普通名詞化してゆく例が見られる.

しかし,逆の過程,一般名詞が固有名詞化する過程については,あまり研究対象とされてこなかった.この過程は,固有名詞学 (onomastics) では "onymisation" と呼ぶべきものである.Coates は,古英語の一般的な統語表現 sēo fūle flōde "the foul channel" が Fulflood という固有の河川名へ発展して行く過程を例に取りながら,onymisation を理論的に考察している.以下,Coates (30--33) を要約しよう.

まず,onymisation は,必ずしも形態的な変化を含意しない.確かに Fulflood の場合には,母音の変化を伴っているが,the White House などは,元となる "the white house" と比べて特に形態的な変化は生じていない(ここでは強勢の差異は考慮しないこととする).onymisation の本質は,語の形態にあるのではなく,常に固有名として使われるようになっているか,という点にある.後に見るように,実際には onymisation は形態変化を伴うことも多いが,それは過程の本質ではないということである.

次に,固有名詞になるということは,元となる表現のもっていた意味を失うということである.sēo fūle flōde は,「その」「きたない」「水路」という,生きた個別的な意味の和として理解されるが,Fulflood は通常分析されずに,直接に問題の河川を指示する記号として理解される.前者の意味作用を "semantic" と呼ぶのであれば,後者の意味作用は "onymic" と呼ぶことができるだろう.

現在,日常的には flood にかつての「水路」の意味はない.一般名詞としての flood は,古英語以来,意味を変化させてきたからだ.しかし,古い意味は固有名詞 Fulflood のなかに(敢えて分析すれば)化石的に残存しているといえる.この残存は,固有名詞 Fulflood が形態分析も意味分析もなされなかったからこそ可能になったのであり,onymisation の結果の典型的な現われといえる,意味を失うことによって残存し得たというのが,逆説的で興味深い.

さらに,Coates は,意味作用,進化論,言語獲得の知見から,"Onymic Reference Default Principle" (ORDP) を提唱している.これは,"the default interpretation of any linguistic string is a proper name" という仮説である.前提には,原初の言語使用においては,具体的で直接な指示作用 (onymic reference) が有利だったに違いないという進化論的な発想がある.

最後に,onymisation はしばしば形態的な変化を伴う.これは音韻的な摩耗や,一般語には見られない例外的な音韻変化というかたちを取ることが多い.固有名詞語彙は一般語彙のように音韻領域密度が高いわけではないので,発音に多少の不正確さや不規則さがあっても,固有名詞間の識別は損なわれないからだという.

Using an expression to refer onymically licenses the kind of attrition, or early and/or irregular sound change . . . because the phonological space of proper names is less densely populated than that of lexical words, and successful reference may be achieved despite less phonological precision. (33)

固有名詞あるいは固有名詞化という話題について,記号論的な立場から,ここまで詳しく考えたことはなかったので,Coates の論文をおもしろく読んだ.

・ Coates, Richard. "to þære fulan flóde . óf þære fulan flode: On Becoming a Name in Easton and Winchester, Hampshire." Analysing Older English. Ed. David Denison, Ricardo Bermúdez-Otero, Chris McCully, and Emma Moore. Cambridge: CUP, 2012. 28--34.

2012-06-15 Fri

■ #1145. English と England の名称 [anglo-saxon][history][toponymy][etymology][haplology][ethnonym]

[2010-05-21-1]の記事「#389. Angles, Saxons, and Jutes の故地と移住先」で概観したように,英語史は通例,西ゲルマン系の諸部族が5世紀中葉にブリテン島に渡り,ケルト系先住民を辺境へ追いやって,定住し始めた時期をもって始まるとされる.この西ゲルマン系の民族には,アングル人,サクソン人,ジュート人のほか,フランク族やフリジア人など他の低地ゲルマン系の人々も多少は交じっていた可能性があるが,はたから見れば全体として似通った部族であり,1つの名称で呼ばれることが多かった.そして,ブリテン島に渡ってからは,多かれ少なかれ,仲間うちでも1つの名前で自称する習慣が発達した.今回は,ブリテン島に渡った西ゲルマン諸部族の名称,彼らが打ち立てた国の名称,かれらの話していた言語の名称の由来について,Baugh and Cable (50--51) にしたがって概略したい.

追い立てられたケルト系先住民は,この野蛮な部族の集合を一括して Saxons として言及していた.なぜ Saxons が包括的な民族名として選ばれたのかは不明だが,ケルト人にとって,とりわけサクソン人による略奪が悪夢の印象を与えたということだろうか.一方,西ゲルマン系の侵略者は,ケルト系先住民を一括して Wealas 「外国人たち」と呼んだ.現代の Welsh の起源である.

さて,ラテン語でも,当初は,西ゲルマン系の侵略者は一括して Saxones と呼ばれ,彼らの侵略した土地は Saxonia として言及されていた.しかし,じきに民族名は Angli として,土地名は Anglia としても言及されるようになってきた.例えば,Pope Gregory は,601年,ケント王 Æþelberht を rex Anglorum と称しているし,Bede は自らの手になる歴史書を Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum と呼んでいる.結果として,ラテン語では Angli と Anglia が,件の民族と土地名を指す名称として Saxones と Saxonia を置き換えた.

一方,西ゲルマン系の侵略者は,当初から,自らの言語を Englisc として言及していた.アングル人を指す Engle からの派生である([2009-09-07-1]の記事「#133. 形容詞をつくる接尾辞 -ish の拡大の経路」を参照).彼等らは,土地の名前にも Angelcynn とアングル人びいきの名称を用いていたが,およそ1000年を境に,Englaland (後にその haplology の結果としての England) が地歩を占めるようになった.このアングル人びいきの理由の1つとして,Baugh and Cable (51) は次のように述べている.

It is not easy to say why England should have taken its name from the Angles. Possibly a desire to avoid confusion with the Saxons who remained on the continent and the early supremacy of the Anglian kingdoms were the predominant factors in determining usage.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2012-02-04 Sat

■ #1013. アングロサクソン人はどこからブリテン島へ渡ったか [geography][toponymy][onomastics][map][patronymy][anglo-saxon]

固有名詞学 (onomastics) のなかでも地名学 (toponymy) は,言語学と歴史学が濃密に接する分野である.[2011-07-24-1]の記事「#818. イングランドに残る古ノルド語地名」でみたように,地名の構成と分布は,民族の歴史的な行動をありありと示してくれることがある.昨日の記事「#1012. 古代における英語からフランス語への影響」 ([2012-02-03-1]) で参照した Martinet の論文は,フランス北部に残る英語式に構成された地名の分布から,標題の疑問に迫る論考である.

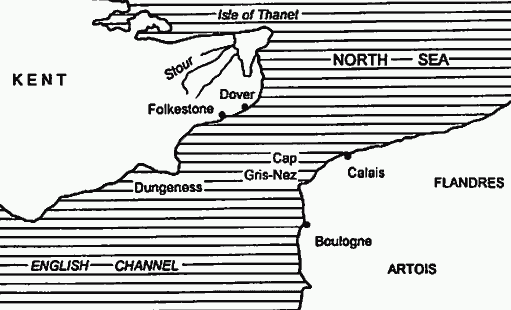

英語式の地名の典型の1つに,単音節+ -ing + -ham/-ton」という形態がある (ex. Buckingham, Nottingham, Birmingham; Padington, Islington, Arlington) .-ing は英語の典型的な父称 (patronym) 接辞であり,-ham は home に,-ton は town に対応する.おもしろいことに,フランスにも,フランス語化されている部分はあるが,Tardinghen, Bouquinghen, Tatinghem, Conincthun, Verlingcthun, Audincthun など,明らかに英語地名のモデルに基づいた地名がある.それも,フランス北部の Artois (現在の Pas-de-Calais 県の一部にあたる地方),特に Boulogne から Saint Omer にかけての地域に集中している.Martinet (6--7) の地図によれば,この種の英語地名が77個も確認される.

この英語地名の分布が示唆するのは,かつてこの地方に,後の英語話者と密接に結びつけられる Anglo-Frisian 系の西ゲルマン民族が定住していたということである.彼らはブリテン島に渡る際の中継点としてこの地を通り過ぎただけではなく,この地に住み着いて,南に接する Gallo-Roman (後にフランス語へ発達する言語)に言語的な影響を与え得るほどに存在感を示していた可能性が高い.

Martinet は,以上の証拠と,イギリス海峡の両側に位置する主要な地点間の距離を考慮して,次のような仮説を提案している.

On est tenté de poser Boulogne, au nom celtique, comme le passage normal des deux vagues d'envahisseurs celtes qui ont passé la Manche avant notre ère. La distance de Boulogne au cap Dungeness est indiquée en pensant aux Saxons qui ont peuple le Wessex. / Notre hypothèse n'exclut pas un passage plus direct par la mer du Nord, mais le Jutland est à plus de 500 km des côtes anglaises. (10)

紀元前に2波にわたってイギリス海峡を横断したケルト人の侵略者たちの通常の経路としては,ケルト語の地名を帯びたブローニュを想定したいところだ.サクソン人がウェセックスに植民したことを考えれば,ブローニュからダンジネス岬の距離は適切だろう.この仮説は,北海を越えるより直接の経路を排除するわけではないが,ユットランドはイギリスの海岸から500キロ以上も離れているのだ.

サクソン人が,かつてケルト人の開拓したブローニュから海に出るというルートを利用し,イギリス側ではウェセックス植民に都合のよい,かつ航海距離の短いダンジネス岬に着岸した,というわけだ.従来より,アングロサクソン人は航海に長けていたはずだとの前提から,[2010-05-21-1]の記事「#389. Angles, Saxons, and Jutes の故地と移住先」の地図で概略的に示したように,北海をはるばる越えてのルートが想定されてきたが,地名分布に支えられた Martinet の仮説も魅力的だ.

(Martinet, p. 9 の地図を掲載)

・ Martinet, André. "Comment les Anglo-Saxons ont-ils accédé à la Grande-Bretagne?" La Linguistique 32.2 (1996): 3--10.

2011-07-24 Sun

■ #818. イングランドに残る古ノルド語地名 [old_norse][loan_word][onomastics][geography][toponymy][map]

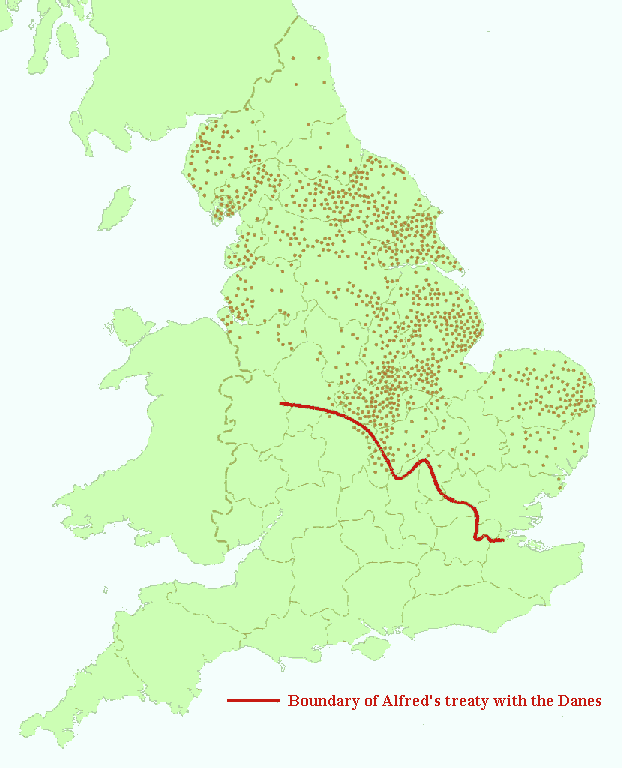

英語史に関連するイングランド地図で,これほど明快な地図はないのではないか.イングランドに残る古ノルド語要素を含む地名の分布を表わす地図である( Crystal, p. 25 をもとに作成).

赤い線は,878年,攻め入るデーン人を King Alfred が Eddington で打ち負かし,ウェドモア条約 (Treaty of Wedmore) を締結したときに定まったアングロサクソン領とデーン領の境界線である.境界線の北部はデーン人の法律が適用される地域ということで,the Danelaw と呼ばれることになった.イングランドには古ノルド語要素を含む地名が1400以上あるとされるが,そのほとんどが the Danelaw 地域にきれいに限定されているのが印象的である.主要な古ノルド語要素を挙げると以下のようなものがある.

・ -by 「町」: Derby, Rugby, Whitby

・ -thorpe 「村落」: Althorp, Bishopsthorp, Gawthorpe, Linthorpe, Mablethorpe, Scunthorpe

・ -thwaite 「開墾地」: Applethwaite, Braithwaite, Rosthwaite, Stonethwaite, Storthwaite

・ -toft 「家屋敷」: Eastoft, Langtoft, Nortoft

これらのノルド語要素は複合地名の後半部分に用いられているが,前半部分は必ずしも古ノルド語起源とは限らず英語要素であることも多い.例えば,Storthwaite では前半要素 stor は古ノルド語で「大きい」を意味する語であり,前半後半両要素とも北欧系だが,Stonethwaite では前半要素は明らかに英語の stone を示しており,両言語混在型の地名である.

複合地名に両言語の要素が含まれているということは,両民族が平和に共存していた可能性を強く示唆する.もしデーン人がアングロサクソンの町村を武力で制圧しアングロサクソン系住民を駆逐したのであれば,新たな地名に英語要素を含めるということは考えにくい.両言語の要素が1つの地名に混在しているということは,両民族の血縁的な混合も同時に進んでいたことを表わしているのではないか.そして,この密な混合は,古ノルド語が英語に計り知れない影響を及ぼし得たのはなぜかという問題に解答を与えてくれるのである.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow