2011-03-18 Fri

■ #690. Northern Personal Pronoun Rule を LAEME で検証 [laeme][me_dialect][personal_pronoun][verb][nptr]

昨日の記事[2011-03-17-1]で記事で取り上げた The Northern Personal Pronoun Rule (NPPR) は北部イングランドで中英語期に行なわれた統語規則とされる.初期中英語で実際に文証されるかどうかを,LAEME で確認してみたい.

Laing and Lass (26--27) によれば,LAEME のコーパスでは NPPR が 動詞にタグ付けされているということなので,簡単に拾い出すことができる.Tasks ページから以下のようにメニューをたどり,検索表現として "(-)vps2%apn(%)" (代名詞の直後に現われる動詞の現在形複数)と "(-)vps2%bpn(%)" (代名詞の直前に現われる動詞の現在形複数)でそれぞれ検索してみた.検索表現をより細かく工夫することはできるが,これで当面の用は足せる.

[LISTS] -> [Make an Item List] -> [Inflections] and [Search by TAG] -> ( [(-)vps2%apn(%)] or [(-)vps2%bpn(%)] ) and Frequency Counts

出力された情報を読み解くにも少々の知識と経験がいるが,各行は「検索対象となったテキスト番号」「そのテキストの言語が位置づけられている州の略名」「問題の語尾の種類と頻度」からなっている.NPPR では,複数人称代名詞の前後で動詞の現在形が( -e や -en もありうるが)ゼロ語尾を取るというのが最も顕著な特徴なので,語尾として "0" が含まれている行を探し出せばよい.その行を以下に抜き出す.

[for "(-)vps2%apn(%)"]

| 188 | DUR | +E [2] 0 [2] |

| 285 | NFK | +E [7] +En [4] +ETH [3] +N [2] 0 [2] +EN [1] |

| 295 | YWR | +>I>Ey [17] 0 [9] |

| 296 | YCT | +E [16] 0 [14] +E [2] |

| 297 | YER | 0 [36] +E [10] +IEy [2] |

| 298 | YNR | +E [43] 0 [31] |

| 300 | NFK | 0 [31] |

[for "(-)vps2%bpn(%)"]

| 119 | [-] | 0 [2] |

| 173 | WOR | +Ay [1] +E [1] +Ey [1] 0 [1] |

| 247 | HRF | +E [2] +ET [1] +T [1] 0 [1] |

| 295 | YWR | 0 [4] |

| 296 | YCT | 0 [5] +E [3] |

| 297 | YER | 0 [8] +E [4] |

| 298 | YNR | 0 [22] +E [10] 0+ [2] |

| 2000 | WOR | +E [6] 0 [3] +Ed [1] +IE [1] |

| 2001 | WOR | 0 [3] |

州名を一覧すると,Durham, Yorkshire, Hereford, Worcester, Norfolk など北部から中部にかけて分布していることが分かる.特にテキスト番号295--298は Cursor Mundi という長大な詩を指し,14世紀前半の北部方言を代表するテキストとして知られている.

テキスト298 (Edinburgh, Royal College of Physicians, MS of Cursor Mundi, hand B, fols. 16r-36v: Extracts from the Northern Homily Collection) から例を抜き出すと,例えば次のような NPPR を示す行が得られる.問題の動詞は赤字で記した.

- Yef þai lef her rihtwislie

- For in hali bok find we

- For if we schrif us clen of sinne

- Ye wen ful wel nou euerilkan

- Þan sau þai in vs goddes sede

- Of his offering today spec we

Tasks ページから CONCORDANCING 機能により用例のコンコーダンス・ラインを出力することもできるが,検索の敷居はさらに高い.TAGGED TEXTS からテキストファイルを取り出して自分で検索したほうが容易かもしれない.

・ Laing, Margaret and Roger Lass. "Tagging." Chapter 4 of "A Linguistic Atlas of Early Middle English: Introduction." Available online at http://www.lel.ed.ac.uk/ihd/laeme1/pdf/Introchap4.pdf .

2011-03-17 Thu

■ #689. Northern Personal Pronoun Rule と英文法におけるケルト語の影響 [me_dialect][personal_pronoun][verb][celtic][contact][nptr][do-periphrasis][celtic_hypothesis]

The Northern Personal Pronoun Rule (NPPR) は,中英語期に Scotland との国境付近からイングランド南部へ広がったとされる統語形態規則である.これは,Laing and Lass (26--27) により The Northern Present Tense Rule と呼ばれているものと同一である.3人称複数代名詞 "they" に隣接する現在形の動詞語尾(方言によって異なるが通常は -s や -eth )が抑制され,代わりに -en, -e, -ø の語尾が現われるという規則である.この規則は,中英語後期には The Wash 以北のイングランド方言でおよそ確立しており,同時期の終わりまでには,義務的な規則ではないものの選択肢の1つとしてロンドンへも到達していた ( Wright 147 ) .

Wright には,14世紀の後期の Rosarium theologie からの例として次の例が挙げられている.

whiche is giffen to al sentis or holy men, þat cleueþ togeder in charite, weyþer þei knowe þam bodily or noȝt (qtd in Wright 147 as from Rosarium theologie)

赤字で示した最初の cleueþ は通常の3人称複数形を示すが,次の knowe は þei のすぐ次に続いているために NPPR が適用され -e 語尾をとっている.

さて,現代のイングランド北部方言で動詞の現在形はどのように屈折するかといえば,主語の数・人称にかかわらず -s 語尾を取るのが規則である ( ex. I walks, you walks, Betty walks, we walks, Betty and Shirley walks ) .しかし,3人称複数形については,代名詞 they が用いられるときにのみ they walk と無語尾になるのが特徴だ.まさに中英語期の NPPR の遺産である.

NPPR に関して興味深いのは,この統語形態規則がケルト語との接触に起因するものと疑われていることである.ケルト語影響説を強く主張する著名人に McWhorter がいる.McWhorter (48--51) は,北部方言の NPPR (彼の呼称では Northern Subject Rule )は,Welsh や Cornish といったケルト諸語の動詞屈折規則と平行的な関係にあると指摘する.Welsh では,"she learned" と "Betty and Shirley learned" はそれぞれ dysgodd hi, dysgodd Betty a Shirley となり共通の -odd 語尾をとるが,"they learned" は dysgon nhw のように異なる語尾 -on をとるという.(1) 広くゲルマン諸語を見渡してもイングランド北部の NPPR のように奇妙な規則をもっている言語や方言は他に見あたらないこと,(2) イングランドの基層にあるケルト諸語に平行的な統語形態規則が認められること.この2点を考え合わせると NPPR は偶然の産物とは考えられず,ケルト語との言語接触による結果と認めざるを得ない,という議論である.McWhorter は他にも英語史における do-periphrasis や進行形構文の発達をケルト語の影響と見ている.

私はケルト語を知らないので具体的に論じることはできないが,英語では現在形に関する規則であるにもかかわらず,McWhorter が Welsh から過去形の例をもってきて比較しているのが引っかかった.また,一読すれば著者の書き方が一般向けでトンデモ本的な調子であることはすぐに分かるが,それをどこまで学術的に評価できるかは疑問である.ただし,現代英文法のいくつかの特徴の背景には,一般に英語史研究者が論じている以上に周辺諸言語との接触が関与しているに違いないという一貫した信念は,私自身の考えと一致しており,おもしろく読むことはできた.著者の言語変化の "why" にこだわる姿勢も最初はややうるさく聞こえたが,これは "why" を控えめにしか論じない英語史研究の現状への批判なのだろうと捉えたら,かえって痛快に読めた.

[2009-08-31-1]の記事で少し触れたように,基層言語としてのケルト語が英文法に与えた影響については,近年,少しずつ議論されるようになってきたようである.

・ Wright, Laura. "The Languages of Medieval Britain." A Companion to Medieval English Literature and Culture: c.1350--c.1500. Ed. Peter Brown. Malden, MA: Blackwell, 2007. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009. 143--58.

・ McWhorter, John. Our Magnificent Bastard Tongue: The Untold History of English. New York: Penguin, 2008.

2010-11-29 Mon

■ #581. ache --- なぜこの綴字と発音か [etymology][spelling_pronunciation_gap][etymological_respelling][verb][conjugation][johnson][sobokunagimon]

綴字と発音の関係について,<ch> は通常 /tʃ/ に対応するが,/k/ に対応することもある./k/ への対応はギリシア語やラテン語からの借用語に典型的に見られ,さして珍しいことではない ( ex. chemistry, chorus, chronic, school ) .しかし,英語本来語で <ch> = /k/ の対応は相当に珍しい.ache /eɪk/ がその変わり者の例である.

この語は古英語の acan 「痛む」に遡るが,究極的には印欧祖語の *ak- 「鋭い」にまで遡りうる ( cf. acid, acrid, acute, vinegar ) .古英語の動詞 acan は強変化動詞第VI類に属し,その4主要形は acan -- ōc -- ōcon -- acen だったが,14世紀からは弱変化形も現われ,じきに完全に強弱移行を経た(←この現象を「強弱移行」と呼ぶようで,英語にはない実に簡便な日本語表現).

古英語動詞 acan からは子音を口蓋化させた名詞 æce 「痛み」が派生しており( see [2009-06-16-1] ) ,それ以降,初期近代英語期までは動詞と名詞の綴字・発音は区別されていたが,1700年辺りから混同が生じてくる.発音では名詞が動詞に吸収され /eɪk/ に統一されたが,綴字では動詞が名詞に吸収され <ache> に統一された.本来語としてはまれな <ch> = /k/ の対応は,動詞と名詞の混同に基づくものだったことになる.

この混同した対応を決定づけたのは,Dr Johnson である.1755年の辞書の中で,to ake の見出しに次のような説明が見られる.

Johnson はこの語の語源をギリシア語と誤解していたようで,それゆえに <ache> の綴字が正しいとした.この記述が後に影響力を及ぼし,現在の綴字と発音のねじれた関係が確定してしまった.

ちなみに,日本語の「痛いっ」と英語の ouch は発音が類似していなくもない.間投詞 ouch は,18世紀にドイツ語 ( Pennsylvania Dutch ) の間投詞 autsch からアメリカ英語に入ったとされるが,日本語の「いたい」にしろ,ドイツ語の autsch にしろ,英語の ouch にしろ,そして当然 ache も悲痛の擬音語に端を発したのではないかと疑われる.ouch について,日本語の「いたい」を参照している粋な Online Etymology Dictionary の記事も参照.

2010-10-30 Sat

■ #551. 有標・無標と不規則・規則 [markedness][verb][conjugation]

昨日の記事[2010-10-29-1]で有標性を話題にした.それは,学生から次のような質問があったことを受けて有標性について改めて調べる必要があったからである.その質問とは「有標・無標という対立と不規則・規則という対立は同じものと考えてよいのか.もし同じものであるのならば,有標・無標という術語を持ち出す意味がないのではないか」というものである.学生の質問の背景には現代英語の不規則動詞と規則動詞の対立の問題があり,ここに有標性の視点を持ち込むということは妥当なのか否かという疑問があった.

確かに有標・無標と不規則・規則という概念は互いに関係があるように思える.しかし,結論からいえば (1) 有標・無標と不規則・規則の対立は互いに注目する観点が異なる,(2) 有標・無標の対立は通言語的な普遍性を意識した対立で,より一般的に用いられる傾向がある,ということではないか.

(1) 現代英語の不規則動詞 ( ex. sing ) と規則動詞 ( ex. walk ) について markedness に従ってフラグを立てるとすれば,不規則動詞が有標で,規則動詞が無標となりそうなことは容易に理解されるだろう.直感的にいって,規則動詞のほうが「普通」で「自然」だからである.しかし,不規則動詞と規則動詞の対立は,通常 markedness の観点から語られるような対立とは異なっている.昨日の記事でみたように,有標・無標はある言語項目の対立するペアを取りあげて,その一方を有標,他方を無標とすることである.sing と walk の例でいえば前者が不規則動詞,後者が規則動詞だが,両語を有標性の観点で「対立するペア」ととらえることはできない.形態論において有標性を語るときの「対立するペア」とは,dog 対 dogs,prince 対 princess, sing 対 sang, walk 対 walked のようなペアのことであり,sing 対 walk あるいは sang 対 walked のようなペアのことではないように思われる.

不規則・規則という対立が注目しているのは,原形から過去・過去分詞形を作るときに形態的な予測可能性 ( predictability ) があるか否かである.一方で,有標・無標という対立が注目しているのは,原形のスロットと過去・過去分詞形のスロットを比べたときにどちらがより普通で自然かということである.私も最初は違和感なく聞いていたが,「不規則動詞が有標で,規則動詞が無標」というのは二つの異なる物差しを用いた妙な表現なのではないか.

(2) 不規則・規則という対立は個別言語の形態規則に関していわれる対立だが,有標・無標という対立は,どちらかというと naturalness や universality などという通言語的な概念と結びつきやすいように思われる.これは昨日の記事で見たように有標性の概念が発展してきた経緯とも関連しているようである.英語という個別言語の動詞の活用の規則性を問題にする場合には,有標・無標という用語使いはなじまないのではないか.

有標・無標と不規則・規則という2つの対立はともに「普通さ」や「自然さ」に注目するという点で共通しているが,観点がずれていることを示してきた.術語には定義とは別に慣用というものもあるので,正確に使いこなすというのはなかなか難しいものである.

2010-10-07 Thu

■ #528. 次に規則化する動詞は wed !? [verb][conjugation]

昨日の記事[2010-10-06-1]で紹介した Lieberman et al. の論文で疑問点がもう1つあった.計算に基づく予測によると,今後最も近い未来に規則化する動詞は頻度指標からいって wed である可能性が高いという.理論上のこととはいえ言語変化を予測できる可能性があるというのは実に興味深い.

What will be the next irregular verb to regularize? It is likely to be wed/wed/wed. The frequency of 'wed' is only 4.2 uses per million verbs, ranking at the very bottom of the modern irregular verbs. Indeed, it is already being replaced in many contexts by wed/wedded/wedded. Now is your last chance to be a 'newly wed'. The married couples of the future can only hope for 'wedded' bliss. (715)

予測自体はよいとして,誤解を招く表現があるので指摘しておきたい.そもそも wed は古英語の弱変化動詞(規則変化動詞) weddian に由来し,以来 dental suffix を伴った wedded やその異形態が通常の過去・過去分詞形だった.中英語では北部方言で wede が起こるが稀で,不規則動詞として活用すること「も」あったというのが正確である.この場合も,厳密には不規則動詞化したというよりは weded などからの母音中略および単子音化の過程を経た結果と考えるのが妥当かもしれない.

不規則変化 wed はその後,英国方言やアメリカで一般的になったが,wedded などの規則的な形態は連綿として続いていたのであり,wed が wedded へ regularize するだろうという予測は,この語の形態の歴史を直線的,一面的にしか捉えていないことになる.ただし,the modern irregular verbs と表現していること,調査対象とした177の古英語の強変化動詞に wed が入っていないことから,Lieberman et. al が以上の事実をまったく知らなかったということではないと思われる.また,この予測は論文の最後のほうで示されており,明らかに論文を印象深く終えようとした意図がうかがわれ,ちょっとした付け足し情報のつもりなのだろうとも思う.だが,(1) 動詞の形態の変化が必ずしも一方向ではないこと,(2) 規則形と不規則形の共存している期間を正しく評価する必要があることは,指摘しておきたい.

・ Lieberman, Erez, Jean-Baptiste Michel, Joe Jackson, Tina Tang, and Martin A. Nowak. "Quantifying the Evolutionary Dynamics of Language." Nature 449 (2007): 713--16.

2010-10-06 Wed

■ #527. 不規則変化動詞の規則化の速度は頻度指標の2乗に反比例する? [verb][conjugation][statistics][lexical_diffusion][speed_of_change][frequency]

言語進化論の立場からの驚くべき論文を読んだ.古英語の強変化動詞(不規則変化動詞)が時間とともに現在・未来に向かって規則化してゆく速度は,その動詞の頻度指標の2乗に反比例するというのである.不規則形の規則化と頻度に相関関係があることは多くの関連研究で明らかにされてきているが,この研究で驚かされるのは具体的な数式を挙げてきたことである.

古英語から取り出した177の不規則動詞(現在にまで廃語となっていないもののみ)のうち,中英語でも不規則のまま残ったのは145個,近代英語でも不規則のままなのは98個だという.また,未来に計算式を当てはめると西暦2500年までに不規則のまま残っているのは83個であると予測している.

この論文には計算に関わる数々の前提が説明されているが,細かくみればいろいろと疑問点がわき出てくる.

・ 現代英語における各動詞の頻度をコーパスで求めているのはよいとして,古英語と中英語における頻度の求め方は適切か.著者たちは中英語に関しては The Penn-Helsinki Parsed Corpus of Middle English を利用したと述べているが,現代英語の頻度を流用して計算している箇所もあった.もっとも,この流用による値の乱れは大きくないという議論は論文内で展開されてはいるが.

・ 現代英語については標準変種を想定して動詞を数えているが,過去の英語についてはどの変種を選んでいるのかが不明.おそらくは雑多な変種を含めたコーパスを対象としているのだろう.

・ 古英語から現代英語にかけておよそ一定の速度で規則化が起こっているという結果だが,近代期以降は「自然な」言語変化に干渉を加える規範文法の成立や教育の普及という社会的な出来事があった.こうした事情を考え合わせたうえで一定の速度であるということは何を意味するのか.

・ 規則形が現われだした時点ではなく,不規則形が最後に現われた(のちにもう現われないことになる)時点をカウントの基準にしているが,両形が共存している時期の長さについては何か言えることはあるのか.

ただ,非常に大きな視点からの研究なので,あまり細かい点を持ち出して評するのもどうかとは思う.そこで,細かいことは抜きにしてこのマクロな研究結果を好意的に受け入れてみることにして,次にこの研究の後に生じるはずの大きな課題を考えてみたい(論文中には特に further studies が示されていないかったので).

「規則化の速度が動詞の頻度指標の2乗に反比例する」という結果が出たが,この公式は英語の動詞の規則化だけに適用される単発の公式と考えてよいのだろうか.他のいくつかの(望むらくは多くの)言語的規則化にも一般的に適用できるのであればとても有意義だが,おそらくそれほどうまくは行かないだろう.そうすると,今回のように綺麗に公式が導き出される「理想的な」規則化の例は,逆に言うとどのような条件を備えているのだろうか.この条件を一般化することはできるのだろうか,また意味があるのだろうか.

私も「理想的な言語変化の推移」には関心があり,言語変化は slow-quick-quick-slow のパターンのS字曲線を描くとする語彙拡散 ( lexical diffusion ) という理論に注目しているが,上記と同じ課題を抱えている.現実には,理想的な言語変化の推移の起こることは稀だからである.この問題については今後もじっくり考えていきたい.

・ Lieberman, Erez, Jean-Baptiste Michel, Joe Jackson, Tina Tang, and Martin A. Nowak. "Quantifying the Evolutionary Dynamics of Language." Nature 449 (2007): 713--16.

2010-09-01 Wed

■ #492. 近代英語期の強変化動詞過去形の揺れ [emode][verb][conjugation][variation][corpus][ppceme]

近代英語期には,動詞の過去形や過去分詞形に数々の異形態があったことが知られている.特に母音の変化 ( ablaut, or vowel gradation ) によって過去形,過去分詞形を作った古英語の強変化動詞に由来する動詞は,-ed への規則化の傾向とも相俟って変異の種類が多かった.

現代英語でも過去形や過去分詞形に変異のある動詞はないわけではない.例えば bid -- bid / bade / bad -- bid / bidden, prove -- proved -- proved / proven, show -- showed -- shown / showed, sow -- sowed / sown -- sown / sowed などがある.しかし,近代英語期の異形態間の揺れは現代英語の比ではない.18世紀の著名な規範文法家 Robert Lowth (1710-87) ですら揺れを許容しているほどだから,それだけ収拾がつかなかったということだろう ( Nevalainen, pp. 93--94 ) .

今回はこの問題に関して,[2010-03-03-1]で紹介した PPCEME ( Penn-Helsinki Parsed Corpus of Early Modern English, second edition ) により,主要な動詞(とその派生・複合動詞)の過去形について異形態をざっと検索してみた.単に異綴りと考えられるものもあるが,明らかに語幹母音の音価の異なるものもあり,揺れの激しさが分かるだろう.カッコ内は頻度.

・ awake : awaked (1), awoke (3)

・ bear : bar (6), bare (133), barest (2), beare (1), bore (24)

・ begin : be-gane (12), be-gayne (1), began (281), began'st (1), begane (13), begann (1), beganne (27), begannyst (1), begayn (1), begayne (1), begon (1), begun (10)

・ break : brak (6), brake (60), brakest (2), break (2), broake (7), brok (4), broke (49), brokest (1)

・ come : bacame (1), becam (5), became (79), become (1), cam (475), came (2170), camest (11), camst (4), com (27), come (55), comst (1), ouercame (4), ouercome (2), over-cam (1), overcame (2), overcome (1)

・ drink : drancke (3), dranckt (1), drank (19), dranke (21), dronke (3), drunk (1), drunke (2)

・ eat : ate (15), eat (11), eate (12), ete (2)

・ fall : befel (1), befell (6), fel (15), fele (1), fell (306), felle (4), ffell (1)

・ find : fande (4), ffond (1), ffonde (1), ffound (1), find (1), fond (2), fonde (2), found (344), founde (63)

・ get : begat (67), begate (60), begot (3), begott (2), forgat (3), forgate (2), forgot (8), forgote (1), forgott (2), gat (10), gate (15), gatt (4), gatte (1), got (101), gote (23), gott (23)

・ give : forgaue (2), gaue (261), gauest (9), gave (364), gavest (12), gayff (4), gayffe (2), geve (1), misgaue (1)

・ help : help'd (2), help't (1), helped (5), helpt (1), holp (1), holpe (1)

・ know : knew (419), knewe (88), knewest (3), knewyst (1), know (1), knowe (1), knowethe (1), knue (1), knwe (1)

・ ring : rang'd (1), rong (1), rung (1), runge (1)

・ run : ran (77), rane (7), rann (3), ranne (38), run (12), rune (1), runn (1)

・ see : saw (627), saw (1), sawe (237), sawest (14), sawiste (1), see (5)

・ sing : sang (7), sange (5), song (11), songe (3), sung (13)

・ sink : sanke (1), sunke (1)

・ speak : bespake (2), spak (2), spake (318), spoak (1), spoake (8), spock (1), spoke (61), spokest (2)

・ spring : sprang (1), sprange (5), spronge (1), sprung (3), sprunge (1)

・ swear : sware (55), swoare (1), swore (56)

・ take : betoke (1), betook (4), betooke (4), mistook (1), mistooke (2), ouer-tooke (1), ouertoke (2), ouertooke (3), overtook (2), overtooke (2), take (1), taked (3), tok (2), toke (333), tokened (1), tokest (2), took (296), tooke (333), tooke (1), undertook (8), undertooke (2), vnd=er=tooke (1), vndertooke (2)

・ write : wrat (1), wrate (7), wret (32), wrett (49), writ (19), write (2), writt (8), writte (1), wrot (21), wrote (106), wrote (1), wrott (7), wrotte (3), wryt (1), wryte (1), wrytt (2)

近代英語期の強変化動詞の過去形,過去分詞形の揺れは様々に研究されているが,Nevalainen の References から以下の2件の研究を見つけたのでメモしておく.

・ Nevalainen, Terttu. An Introduction to Early Modern English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2006.

・ Gustafsson, Larisa O. Preterite and Past Participle Forms in English, 1680--1790. Studia Anglistica Upsaliensia 120. Uppsala: Uppsala U, 2002.

・ Lass, Roger. "Proliferation and Option-Cutting: The Strong Verb in the Fifteenth to Eighteenth Centuries." Towards a Standard English, 1600--1800. Ed. Dieter Stein and Ingrid Tieken-Boon van Ostade. Berlin and New York: Mouton de Gruyter, 1993. 81--113.

2010-07-10 Sat

■ #439. come -- came -- come なのに welcome -- welcomed -- welcomed なのはなぜか [verb][conjugation][etymology][sobokunagimon]

古英語の多くの強変化動詞が後の時代に弱変化化(規則化)していったという歴史を研究テーマとする学生と話をしていたときに,come は古英語から現代英語に至るまで強変化(不規則)のままだが,合成語の welcome は現代では弱変化(規則)動詞になっているのが不思議だという話題になった.確かに,単純形と合成形の動詞の変化は一致するのが普通である ( ex. come -- came -- come に対して overcome -- overcame -- overcome,get -- got -- got(ten) に対して forget -- forgot -- forgot(ten) ) .welcome はドイツ語 Willkommen,フランス語 bienvenue でも分かるとおり,well + come のはずなのに,なぜ過去形は *welcame にならないのか.

この謎を解決しようと welcome の語源を調べてみると,そもそも welcome の語源を思い違いしていたことが分かった.まず第一形態素 wel は,副詞 well ではなく名詞 will "desire, pleasure, will" に対応する.次に第二形態素 come は,動詞 come ではなく "comer" を意味する OE の名詞 cuma に対応する.OE cuma 自身は確かに動詞 cuman "come" に由来するが,動詞そのものではなくそこから派生した動作主名詞「来る人,客人」に対応するというのが盲点だった.したがって,welcome は OE の名詞 wilcuma 「望まれる客人,喜ばしい来訪者」に遡るということになる( OE の動作主の接尾辞 -a が現代に化石化して残っている例としても welcome は貴重である).客人に向かって wilcuma! と呼びかけるところから,間投詞としての「ようこそ」の意味が生じ,さらに形容詞としての「よく来た,歓迎される,喜ばしい」も発達した.いずれも OE から見られる用法である.意外なことに,Thank you に対する返答としての You're welcome は20世紀になってからの非常に新しい表現である.

さて,OE の段階ですでに wilcuma 「望まれる客人」からは「望まれる客人として迎え入れる,ようこそと挨拶する」という意味の動詞も派生されていた.OE の典型的な派生動詞の接尾辞は -ian であり,このように派生された動詞は必ず弱変化として活用した.wilcumian は,本来の強変化動詞 cuman "come" と語源的には関連づけられながらも,派生によってできた動詞なので弱変化動詞として歩みを始めたのである.したがって,OE での過去形は wilcumode,これが現在 welcomed として受け継がれてきた.

まとめると,現代英語の動詞 come は当初より強変化動詞だったが,welcome は動作主名詞から派生した弱変化動詞だったということになる.ヨーロッパの近隣の諸言語に対応語があるのは,それぞれ独立して発生したと考えるよりも,互いの間に借用が起こったためだろうと考えられる.

2009-10-22 Thu

■ #178. 動詞の規則活用化の略歴 [verb][conjugation][analogy][oe][statistics][sobokunagimon]

現代英語の動詞は,規則動詞 ( regular verb ) と不規則動詞 ( irregular verb ) に大別される.

規則動詞は原則として動詞の原形に -ed という語尾を付加して過去形・過去分詞形を作る.発音は語幹末の音にしたがって /d/, /ɪd/, /t/ のいずれかとなるが,いずれも歯音接尾辞 ( dental suffix ) を含んでいる( ex. played, wanted, looked ).これはゲルマン諸語に共通する過去形・過去分詞形の形成である.

一方,不規則動詞 はいろいろと下位区分ができるが,多くは母音交替 ( ablaut or gradation ) によって過去形・過去分詞形を作る.swim -- swam -- swum, give -- gave -- given, come -- came -- come の類である.

不規則動詞には基本動詞が多いために,相当数の不規則動詞があるかのように錯覚しがちだが,実際には70個ほどしかない.それ以外の無数の動詞は -ed で過去形・過去分詞形を作る規則動詞である.

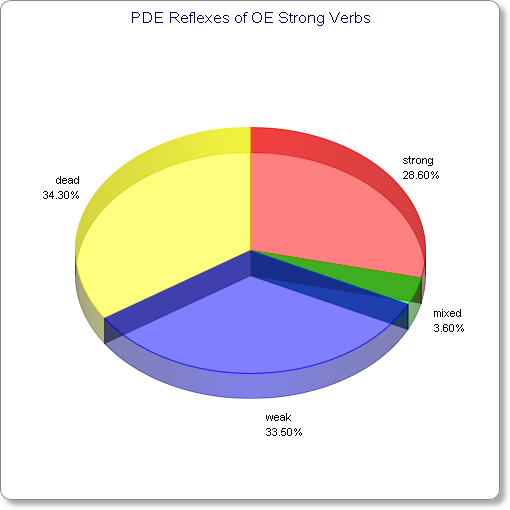

だが,昔からこのような分布だったわけではない.古英語では,およそ規則動詞に相当するものを弱変化動詞 ( weak verb ) と呼び,およそ不規則動詞に相当するものを強変化動詞 ( strong verb ) と呼んだが,後者は270語ほど存在したのである.だが,以降1000年の間に不規則動詞は激減した.この約270語がたどったパターンは以下のいずれかである.

(1) 不規則動詞(強変化動詞)としてとどまった

(2) 不規則動詞(強変化動詞)と規則動詞(弱変化動詞)の間で現在も揺れている

(3) 規則動詞化(弱変化動詞化)した

(4) 廃語として英語から消えた

それぞれの内訳は以下の通りである.おおまかにいって,古英語の強変化動詞の1/3は廃れ,1/3は規則動詞化し,1/3は不規則動詞にとどまったといえる.

以下に簡単に具体例を挙げるが,定義上,(1) は現代英語に残っている不規則動詞であり,(4) は現代英語に残っていない語なので省略する.

(3) のパターンには,help がある.この動詞は古英語では helpan -- healp / hulpon -- holpen と母音交替によって活用していたが,現代英語では規則動詞となっている.その他,shave, step, yield などもかつては不規則動詞だった.

(2) のパターンには,mow -- mowed -- mowed / mown, show -- showed -- showed / shown, prove -- proved -- proved / proven などがある.傾向としては,-ed の付いた規則形が優勢である.このパターンに属する動詞では,不規則形が廃れていくのも時間の問題かもしれない.

・Görlach, Manfred. The Linguistic History of English. Basingstoke: Macmillan, 1997. 69--75.

2009-06-10 Wed

■ #43. なぜ go の過去形が went になるか [preterite][verb][suppletion][sobokunagimon]

現代英語には不規則変化動詞が250以上あるといわれるが,そのなかでも特に不規則性が激しい動詞に go がある.go -- went -- gone と活用する.過去分詞の gone はまだ分かるが,過去の went は go との関連がまったくもって見えない.他の不規則動詞は,make -- made -- made にしろ,昨日([2009-06-09-1])取り上げた drive -- drove -- driven にしろ,原形との関連が見える.teach -- taught -- taught ですら,go に比べれば関連がありそうだということは見抜ける.

実際,went は語源的に go とはまったく関係がない.went は本来 wend 「向ける,向かう」という別の動詞の過去形である.「行く」という意味に近いことはわかるが,だからといって go の過去形のスロットによそから went が入ってきたというのはどういうことだろうか.

動詞の活用における「現在,過去,過去分詞」のように一定のパラダイムがあるとき,そのいずれかのスロットに,まったく語源の異なる形態が入り込むことがある.これを補充法 ( suppletion ) と呼ぶ.go の過去形としての went は現代英語に見られる補充法の一例である.

補充法の他の例としては,形容詞の比較変化がある:good -- better -- best,bad -- worse -- worst.また,規則的な形容詞と副詞のペアは quick -- quickly のように副詞のほうに -ly をつけるのが通常だが([2009-06-07-1]),good -- well のように別語幹を用いる例もある.この場合も,well は補充された副詞と考えられる.

現代英語において最もきわだった補充法の例は,be 動詞である.I am,you are,she is など,すべて異なる語幹をとっている.

なぜ went が補充されたかという特定の問題に答えを与えることは難しい.ただ言えることは,補充法は高頻度語のパラダイムに起こることが多いということである.「高頻度語は妙なことをする」一例といえよう.

2009-06-09 Tue

■ #42. 古英語には過去形の語幹が二種類あった [oe][inflection][conjugation][verb]

現代英語の不規則動詞を覚えるとき,「現在形 -- 過去形 -- 過去分詞形」の三つを唱えるのが通例である.drive -- drove -- driven といった具合にだ.

ところが,古英語の強変化動詞(現代英語の不規則変化動詞に相当)では四つの形態を暗記する必要がある.その四つとは「不定形 -- 第一過去形 -- 第二過去形 -- 過去分詞形」であり,上と同じ動詞でみると drīfan -- drāf -- drifon -- drifen となる.

現代英語の過去形 drove は,古英語の第一過去形 drāf に由来し,第二過去形の drifon は失われてしまった.

そもそも第一過去形と第二過去形とはどう使い分けられていたのだろうか.そえぞれ別名を過去単数と過去複数ということからもわかるとおり,主語が単数か複数かによってどちらの語幹が選ばれるかが決まった.語幹とは別に,語尾も数と人称で屈折することに留意しつつ,直説法過去の屈折表をみてみよう.

| Preterite Indicative of drīfan | ||

| Person | Sg. | Pl. |

| 1st | drāf | drifon |

| 2nd | drife | |

| 3rd | drāf | |

表をみると,複数の屈折と二人称単数の屈折において第一過去形の語幹が現れ,一人称単数と三人称単数の屈折において第二過去形の語幹が現れていることがわかる.二人称単数が複数と同じ語幹をもつので,厳密にいえば「過去単数」と「過去複数」という区別の仕方は誤解を招く.それで仕方なく「第一過去形」と「第二過去形」と呼んでいるのである.だが,二人称単数の例外を念頭に置いておく限りは,「過去単数」「過去複数」という呼び方は理解しやすいので,よく用いられる.

中英語の時代に,現代英語のように過去形の形態が一つにまとまっていったが,その際に第一,第二のどちらの過去形が採用されたかは,動詞によって異なる.ランダムに決まったといっていいが,過渡期には両形態が共存・競争した様子がうかがえる.

結果的に,現代英語では過去形は原則として一つしかありえないこととなったが,古き時代の名残が,ある動詞に化石的に残存している.be 動詞である.第一過去形(過去単数)が was で,第二過去形(過去複数)が were である.また,古英語の分布を直接に反映しているわけではなく,別の歴史的経緯ではあるのだが,二人称単数 you 「あなた一人」は第二過去形(過去複数)の were をとるのがおもしろい.結果的に古英語の両過去形の分布と同じ分布となっている.

古英語の強変化動詞では,一般動詞でも現在の be 動詞のように二つの過去形態を持っていたということを記憶にとどめておきたい.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow