2009-12-12 Sat

■ #229. recognize と women [pronunciation][spelling][phonetics]

現代英語において発音と綴字の関係がずれていることは,本ブログでも再三再四とりあげてきた話題だが,その中でも <o> と /ɪ/ のマッチングがいかに珍妙であるかは[2009-05-13-1], [2009-12-06-1], [2009-12-07-1]で語った.

このマッチングを体現する唯一の例として women /wɪmɪn/ を挙げたが,実は「唯一」ではない.多くの辞書で recognize は /ˈrɛkəgˌnaɪz/ と発音されるとあるが,一部 /ˈrɛkɪgˌnaɪz/ の発音を挙げている辞書がある(ex. Merriam-Webster Online Dictionary).第一音節の母音が前舌母音であるため,続く /k/ が前寄りの調音になり,さらに続く第二音節の問題の母音にも前寄りの影響を与えたということになるのだろう.

ただ,recognize における <o> と/ɪ/ のマッチングは,(1) 発音の変異の一つにすぎないこと,(2) 弱音節にみられるにすぎないことから,women のケースの明確さには及ばない.やはり,この異常なマッチングの唯一頼れる体現者は women といってしかるべきだろう.

2009-12-07 Mon

■ #224. women の発音と綴字 (2) [pronunciation][spelling][phonetics][etymology]

昨日の記事[2009-12-06-1]では,単数形 <woman> /wʊmən/ の謎を歴史的に明らかにしたが,本来の問いは,複数形の発音と綴字の問題だった.なぜ <women> と綴り,/wɪmɪn/ と発音するのか?

古英語で wīfmann の複数形は wīfmenn だった.mann -- menn から容易に予想される形態である.だが,複数形でも単数形の場合と同様に一連の音声変化が生じた./f/ が /m/ の影響下で /m/ へと同化し,長母音 /i:/ が /ɪ/ へと短化したところは,単数形のケースとパラレルである.ところが,/ɪ/ が /w/ の影響下で /ʊ/ へと円唇化する変化は起こらなかった.ここだけが単数形の場合と異なっていたのである.

これは,第二音節の -mann と -menn には強勢がおかれずに単複の区別が曖昧になるため,第一音節の母音を対立させることによって区別を保とうとした結果ではないかと考えられる.単数の /ʊ に対して複数は /ɪ/ であるという後者の特徴は,第二音節それ自身にも及び,/mɪn/ と発音されるようになったのではないか.

一方,綴字は,発音とは独立して,単数形の綴字と歩調をそろえて発展した.その結果,<o> と綴って /ɪ/ と発音するという珍奇な関係が生じ,現在にいたっている.

以上,昨日の記事と合わせて woman と women の発音と綴字の謎に迫ったが,上述の一連の音声変化と綴字発達が,このように美しく働いたかどうかは,実のところ疑問である.中英語期を中心として各方言で様々な発音と綴字がおこなわれていたが,近代英語期に今ある形態に落ち着いたというのが現実だろう.英語史における「説明」は,とかく単純化されてなされることが多いので,慎重に理解したい.

2009-12-06 Sun

■ #223. woman の発音と綴字 [pronunciation][spelling][phonetics][assimilation][etymology]

woman の複数形は <women> と綴り /wɪmɪn/ と発音する.<o> の綴字に /ɪ/ の音が対応するというのは,現代英語広しといえども相当な珍事であり,Bernard Shaw をして <ghoti> "fish" なる綴字を発明させたほどである([2009-05-13-1]).この <o> と /ɪ/ の珍奇なマッチングはいかにして生じたのだろうか.

この謎を解くには,まずは単数形 <woman> /wʊmən/ から考えなければならない.この語の古英語の形は wīfmann である.これは,wīf "wife" + mann "man" の複合語である.古英語の wīf は「妻」のほかに「女性」一般を意味した(ドイツ語の Weib 「女性」と比較).一方,mann は現代英語と同様に「男」のほかに「人」をも意味した.したがって,複合語 wīfmann は「女性である人」すなわち「女性」を意味した.

古英語以降,wīfmann はいくつかの音声変化を経ることとなった./f/ が直後の /m/ によって調音様式の同化を受け /m/ へと変化する一方で,長母音 /i:/ が /ɪ/ へ短化した.また,語頭の /w/ が後続する /ɪ/ 音に影響を及ぼし,/ɪ/ は /ʊ/ へと円唇化した.この一連の音声変化によって,現代的な発音 /wʊmən/ が生まれた.

これで発音は説明できたが,綴字の <o> はまだ説明されていない.音声変化の結果として生じた新発音が発音通りに綴られれば,<wuman> となるはずだった.実際に,歴史的には <wumman> などの綴字が例証される.

ところが,中英語期に,<m>, <n>, <v>, <w> のように縦棒 ( minim ) で構成される文字の近隣に <u> を置くことが避けられるようになった.<u> 自身も縦棒で構成されるため,これらの文字どうしで判別がつかなくなる恐れがあったためである.そこで,このような環境にある <u> は当時のフランス語の綴字習慣をまねて <o> で代用するという慣習が発達した.

通常,発音は自然に発達するものだが,綴字は人為的に採用されるものである.かくして,woman は,発音こそ /wʊmən/ として定着したが,綴字は <woman> として定着することとなった.

では,複数形 women の発音と綴字は? 明日の記事に続く.

2009-11-12 Thu

■ #199. <U> はなぜ /ju:/ と発音されるか [phonetics][gvs][french][alphabet][sobokunagimon]

アルファベットの第21文字 <U> は /yu:/ と発音され,しばしば電子メールなどで二人称代名詞 you の省略として用いられる.だが,多くの大陸ヨーロッパ諸語を参照すればわかるとおり,本来の発音は /u:/ である.古英語でも /u:/ と発音された.それが,現代英語で /yu:/ と発音されるようになったのはなぜだろうか.

説明を始める前に,前提として押さえておきたいことが一つある.綴字と発音はそれぞれ別個の存在であり,独立して発展し得るということである.両者のあいだには確かに緩い結びつきはあるが,絶対的なものではない.綴字も発音も,時にタッグを組む相手を変えることがある.この前提を踏まえた上で,< > で表記される綴字と / / で表記される発音を区別して考えてゆく.

古英語では語の中で <u> という綴字は /u:/ という長母音を表した(本記事では話しを単純化するために短母音については触れないこととする).例えば,hus "house" や mus "mouse" と綴って /hu:s/ や /mu:s/ と発音された.ここで,対応する現代英単語をみてみると,発音は /u:/ → /aʊ/ と変化しており,綴字は <u> → <ou> と変化していることに気づく.

まずは,発音の変化をみてみよう.これは初期近代英語期を中心に起こった大母音推移 ( Great Vowel Shift ) に起因する./u:/ の発音はこの体系的な母音変化により,最終的に軒並み /aʊ/ へと二重母音化した.古英語の /hu:/ は現代の /haʊ/ "how" へ,/ku:/ は /kaʊ/ "cow" へ,/u:t/ は /aʊt/ "out" へと,それぞれ変化した.

次に,綴字の変化をみてみよう.こちらの変化は中英語期にもたらされた.古英語で /u:/ の発音は,<u> の綴字と結びつけられていたが,中英語期にフランス語の綴字習慣に影響を受けて,/u:/ の発音は <ou> の綴りと結びつけられるようになった.いわばフランスのファッションに飛びついて,/u:/ がタッグを組む相手を <u> から <ou> へと変えたのである.<u> という綴字にしてみれば,/u:/ に捨てられたわけで,いまや新しい伴侶を探す必要に迫られた.だが,この問題は,再度フランス語の綴字習慣のおかげですぐに解決された.フランス語では <u> は /y:/ の発音に対応しており,英語はこの発音を含む大量のフランス語をそのまま借用したので,フランス語の綴字習慣をそのまま受け継げばよかったのである.フランス語の /y:/ の発音は,英語に入ってから /ju:/ へと変化して現代に伝わり,huge, mute, future, cure などのフランス借用語にて確認できる.このようにして,中英語期に「<ou> = /u:/」「<u> = /y:/」という二つの新しいマッチングがフランス語の影響のもとに確立したのである.

さて,本題のアルファベットの文字としての <U> の話しに戻ろう.古英語では <u> は /u:/ とタッグを組んでいたが,上述のとおり,中英語期に /u:/ はタッグを組む相手を <ou> に変えてしまい,取り残された <u> は新しく /y:/ に対応することになった.しかし,あくまでこれは単語の中での <u> の話しであり,ひとかどのアルファベットの文字たる <U> が,フランス語の流行という理由だけで,発音すらも従来の /u:/ から /y:/ へと変えたわけではない.アルファベットの文字としての <U> の発音は,あくまで従来の /u:/ が続いていたはずである.そもそも音としての /u:/ が /aʊ/ へと変化したのは先にも述べたように初期近代英語になってからの話しで,一般に中英語では古英語の /u:/ は変わらずに残っている.

とはいえ,中英語期にフランス語の影響によってもたらされた「<ou> = /u:/」「<u> = /y:/」という新しいマッチングが根付いてくると,<U> と書いて /u:/ と読み続けることに違和感がつきまとうようになる.マッチングの変更を余儀なくされる場合,綴字は固定で発音が変化するパターンと,発音が固定で綴字が変化するパターンがあり得るが,問題になっているのは他ならぬアルファベットの文字(綴字)である.綴字を変えるという選択肢はあり得ない.よって,発音の方を変えるということになるが,その候補は,やはりフランス語から渡来した /y:/ の伝統を引く /ju:/ だった.こうして,「<U> = /ju:/」のマッチングが16世紀以降に定着し,現代に至った.

フランス語の影響がなければ,今頃 <U> は /aʊ/ と発音されていたことだろう.アルファベットの一文字にも,フランス語が英語史に落とした深い影をうかがうことができる.

2009-10-28 Wed

■ #184. two の /w/ が発音されないのはなぜか [numeral][etymology][pronunciation][vowel][phonetics][inflection][oe][sobokunagimon]

[2009-07-22-1], [2009-07-25-1]で one の綴りには <w> がないのになぜ /w/ が発音されるかを見たが,今回は逆に two の綴りに <w> があるのになぜ /w/ が発音されないかを考えてみたい.

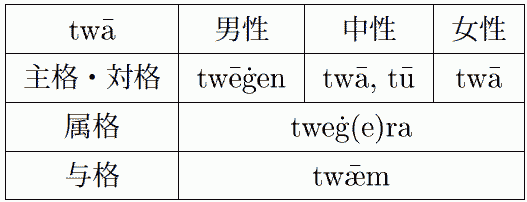

数詞は形容詞の一種であり,古英語では two も以下のように性と格で屈折した(数については定義上,常に複数である).

古英語では独立して「2」を表す場合には女性・中性形の twā が使われ,現在の two につらなっているが,男性形も twain として現代英語に残っている.

さて,/w/ 音は,母音 /u/ が子音化したものであるから,調音的性質は同じである.母音四辺形[2009-05-17-1]をみると,

高・後舌・円唇という調音的性質をもつことがわかる./w/ や /u/ は口の奥深くという極端な位置での調音となるため,周辺の音にも影響を及ぼすことが多い.twā でいうと,後続する母音 /a:/ が /w/ 音に引っ張られ,後舌・円唇化した結果,/ɔ:/ となった.後にこの /ɔ:/ は /o:/ へ上昇し,そして最終的には /u:/ へと押し上げられた.そして,/w/ 音はここにきて役割を終えたかのごとく,/u:/ に吸収されつつ消えてゆく.まとめれば,次のような音変化の過程を経たことになる.

/twa:/ → /twɔ:/ → /two:/ → /twu:/ → /tu:/

最後の /w/ 音の消失は15?16世紀のことで,この単語のみならず,子音と後舌・円唇母音にはさまれた環境で,同じように /w/ が消失した.who や sword においても,綴りでは <w> が入っているものの /w/ が発音されないのはこのためである./w/ の消失は「子音と後舌・円唇母音にはさまれた環境」が条件であり,「子音と前舌母音にはさまれた環境」では起こらなかったため,twain, twelve, twenty, twin などでは /w/ 音はしっかり保たれている.

swollen 「膨れた」や swore 「誓った」などでも,上の条件に合致したために /w/ 音が一度は消失したのだが,それぞれの動詞の原形である swell や swear で /w/ 音が保持されていることから,類推作用 ( analogy ) により後に /w/ が復活した.多くの語で /w/ 音がこのように復活したので,むしろ two, who, sword が例外的に見えてしまうわけである.

2009-10-13 Tue

■ #169. get と give はなぜ /g/ 音をもっているのか [phonetics][consonant][palatalisation][old_norse][loan_word][sobokunagimon]

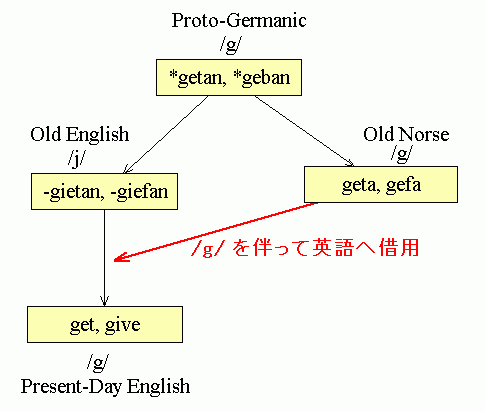

昨日の記事[2009-10-12-1]で,palatalisation により,<g> は <e, i> の直前で原則として /dʒ/ 音を表すと述べたが,例外を探せばたくさんあることに気づく.たとえば,標題の get と give はこの規則に照らせばそれぞれ /dʒɛt/ と /dʒɪv/ になるはずだが,実際には語頭子音は /g/ である.これはどういうことだろうか.

まず,両単語の古英語の形態をみてみよう.それぞれ -gietan と giefan という綴りで,語頭の <g> の発音はすでに古英語期までに palatalisation を経ており,半母音 /j/ になっていた.したがって,古英語の時点での発音は /jietan/ と /jievan/ だった.これがこのまま現代英語に伝わっても,/dʒɛt/ と /dʒɪv/ にならないことは明らかである.では,この現代英語の発音はどこから来たのか.

実は,この /g/ の発音は古ノルド語 ( Old Norse ) から来たのである.古英語と古ノルド語はゲルマン語派内の親戚どうしであり([2009-06-17-1]),ほとんどの語根を共有していた.get や give といった基本語であれば,なおさら両言語に同根語 ( cognate ) が見つかるはずである.だが,親戚どうしとはいえ,別々の言語には違いなく,古英語の時期までにはそれぞれ別々の言語変化を経ていた.古英語では,すでに /k/ や /g/ に palatalisation が起こっていたが,古ノルド語では起こっていなかった.つまり,古ノルド語では <e, i> などの前舌母音の前でも /g/ 音がしっかり残っていたのである.英語は,この /g/ 音の残っていた古ノルド語の形態 geta, gefa を借用し,/j/ をもつ本来語の -gietan, giefan を置き換えたことになる.

2009-10-12 Mon

■ #168. <c> と <g> の音価 [phonetics][consonant][palatalisation]

現代英語では,一つの綴字に対して一つの音のみが対応するという理想的な文字は皆無といってよい.この点,母音字でも子音字でも事情は同じである.例えば,<c> という綴字で考えると,cat, cell, civil, come, cute において,発音は /k/ の場合と /s/ の場合の二通りがある.同様に,<g> という綴字で考えると,gap, gentle, gin, go, gum において,発音は /g/ の場合と /dʒ/ の場合の二通りがありうる.

<c> と <g> の例で分布を調べてみると,それぞれどちらの発音になるかは決してでたらめではなく,直後にくる母音の性質によって自動的に決まっていることが分かる.原則として,後舌母音が続くときには /k/, /g/ の発音になり,前舌母音が続くときには /s/, /dʒ/ の発音になる.

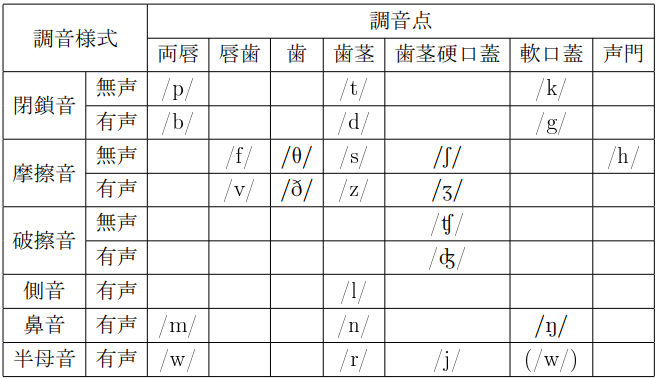

このような原則が存在するのはなぜだろうか.これを理解するには音声学の知識が必要である./k/ と /g/ の子音は,無声か有声かという違いはあるが,いずれも軟口蓋閉鎖音である([2009-05-29-1]の子音体系を参照).舌を軟口蓋と接触させて呼気の流れを一度せきとめ,それを破裂させたときに出る音である.

だが,直後にくる母音が前寄りか後寄りかによって,舌の接する位置がだいぶん変わるし,/k/ や /g/ の音価もだいぶん変わる.具体的には,/k/ 音は,前舌母音の /i/ が後に続くときには,それを先に予想して前寄りの閉鎖となるが,後舌母音の /u/ が続くときには,後寄りの閉鎖となる.直後にくる母音の位置を予想して閉鎖の位置を変化させるので,これは同化 ( assimilation ) の一種である(同化については,[2009-08-28-1]を参照).特に,軟口蓋から前方の硬口蓋へ向けて同化が起こる場合,これを口蓋化 ( palatalisation ) と呼ぶ.

/k/ や /g/ が前寄りに調音されると,/tʃ/ や /dʒ/ に近い音となる.それがさらに変化すると,/ʃ や /ʒ/,ついには /s/ や /j/ などの音へ変化する.これは英語のみならずフランス語など他の言語でも広く起こった現象である.

英語は,自前でこの音声変化を経たほか,別途この音声変化を経たフランス語から多くの借用語を取り込んだために,綴字と発音の関係はさらに複雑になっているが,結果として次のような正書法が習慣化した.すなわち,<c> は後舌母音字 <a, o, u> の直前では /k/ 音を表し,前舌母音字 <i, e> の直前では /s/ 音を表すことになった.同様に,<g> は <a, o, u> の直前では /g/ 音,<i, e> の直前では /dʒ/ となった.

2009-09-19 Sat

■ #145. child と children の母音の長さ [phonetics][consonant][vowel][plural][homorganic_lengthening]

音韻変化は言語の宿命であり,英語もその歴史のなかで数多くの音韻変化を経てきた.特に母音の変化は,大母音推移 ( Great Vowel Shift ) に代表されるように激しく頻繁に起こっており,量の変化,すなわち長母音化や短母音化などの変化は,歴史の中では日常茶飯事といっても過言ではない.今回は,10世紀までに起こり始めていたとされる Homorganic Lengthening 「同器音長化」を取り上げる.

調音音声学で同器性 ( homoorganic ) とは,調音点が同じだ(または類似する)が,調音様式が異なる音どうしの関係をいう.子音表[2009-05-29-1]を見ながら考えると,例えば /l/ と /d/ は,調音する場所はともに歯茎だが,調音様式は側音と閉鎖音とで異なっているので,同器性の子音である.同器性子音が二つ連なる組み合わせはいろいろありうるが,sonorant 「自鳴音」+ obstruent 「阻害音」という順序の組み合わせがあった場合,その直前の短母音が長くなるという変化が起こった.これが,Homorganic Lengthening と呼ばれる音韻変化である.具体的には,/ld/, /rd/, /rð/, /rl/, /rn/, /rz/, /mb/, /nd/, /ŋg/ といった連鎖の前で母音が長化した.

例えば,古英語の grund /grʊnd/ は,この音声環境を満たすので母音が長化して /gru:nd/ となり,それが後に大母音推移によって /graʊnd/ ground となった.同じように,古英語の cild /tʃɪld/ も母音が長化して /tʃi:ld/ となり,大母音推移により現在の /tʃaɪld/ child となった.

しかし,同器性子音の2音結合の後にもう一つ別の子音が来ると,Homorganic Lengthening はブロックされ,直前母音の予想される長化は起こらなかった.古英語の複数形の cildru ( > PDE children ) はこのブロックされる条件に合致してしまうので,母音長化は起こらず,短母音が残ったまま現在に伝わっている.二重母音をもつ単数形 /tʃaɪld/ に対して,複数形 /tʃɪldrən/ で短母音を示すのはこのためである.

と,きれいに説明できるのだが,長化したものが後の歴史でまた短化したり,あれこれ特別な音韻環境だと長化がブロックされたり,いろいろと複雑な事情があるようで,child -- children のようにうまくいく例は多くない.最近では Homorganic Lengthening の統一性を問題視する説も出てきているようで ( Minkova and Stockwell ),音韻変化の奥深さと難しさを改めて感じさせる.

・中尾 俊夫,寺島 廸子 『英語史入門』 大修館書店,1988年,71頁.

・Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994. 249.

・Minkova, D. and Stockwell, R. P. "Homorganic Clusters as Moric Busters in the History of English: The Case of -ld, -nd, -mb. History of Englishes: New Methods and Interpretations in Historical Linguistics. Ed. M. Rissanen, O. Ihalainen, T. Nevalainen, and I. Taavitsainen. Berlin: Mouton de Gruyter, 1992. 191--206.

2009-08-28 Fri

■ #123. 同化 --- 生理と怠惰による言語変化 [assimilation][phonetics][consonant][language_change]

音声学で同化 ( assimilation ) と呼ばれる現象がある.同化はどの言語にもありうる現象であり,言語変化においてそれが果たす役割は大きい.

例として,否定の接頭辞 in- の子音の同化作用を取り上げよう.形容詞の基体とそれに in- を付加した否定形のペアは多数あるが,mature / immature と regular / irregular のペアを取りあげてみる.この二対のペアでは,基体の頭の子音にしたがって,in- の子音が変化していることに気づくだろう.例えば in + mature が immature となっているが,ここでは [n] -> [m] の変化が起こっている.これこそ,典型的な調音点の同化と呼ばれる現象である.

[2009-05-29-1]の子音表によれば,[n] という子音は「有声・歯茎・鼻音」と記述される.舌を歯茎につけて声帯をふるわせながら呼気を鼻に抜くと,この [n] 音が出る.一方,mature は [m] で始まるが,この子音は「有声・両唇・鼻音」と記述される.両唇をしっかり閉じ,声帯を震わせながら呼気を鼻に抜く音である.

[n] と [m] は音声学的には非常に似通っていることがわかるだろう.唯一の違いは,舌を歯茎につけるか両唇を閉じるかという,調音点だけの違いである.音がこれほど近いと,[nm] という連鎖を別々に調音するのはかえって厄介である.そこで,一方が他方に同化するという作用が起こる.多くの場合,後にくる音を予期して先に調音するという「早とちり」が起こる.[nm] のケースでは,[m] の両唇の閉めを一足早く [n] の段階で実行してしまうために [mm] となってしまうのである.そのあと,この重子音が単子音化して [m] となった.

immature の場合には調音点で同化が起こったが,調音様式で同化が起こることもある.例えば,irregular では regular の語頭子音 [r] に影響されて接頭辞 in- が ir- へ変化している.[r] は「有声・歯茎・接近音」と記述されるが,[n] と異なっているのは,調音様式だけである.歯茎の辺り接近させて軽い摩擦を生じさせるか,舌を歯茎に当てながら鼻に抜かせるかの違いである.[nr] と続くと,後にくる [r] の調音様式が先の [n] の調音の段階で早めに適用され,[rr] となる.これがのちに単子音化し,[r] となった.

連続する二音が似ているのならば,いっそのこと同じ音にしてしまえという同化の発想は,ヒトの調音生理と怠惰欲求に基づいているといってよい.そして,この生理と怠惰が英語史(そして言語史一般)で話した役割は甚大である.

2009-08-27 Thu

■ #122. /kn/ で始まる単語 [phonotactics][phonetics][silent_letter][spelling_pronunciation_gap]

現代英語では,<kn> の綴り字で始まる単語の最初の /k/ 音は発音されないことになっている.

knack, knag, knap, knave, knead, knee, knell, knife, knight, knit, knob, knock, knoll, knot, know

発音されないのにわざわざ綴り字に <k> が入っているのは,かつては発音されたからである.英語史のある段階から /kn/ という連鎖における /k/ は発音されなくなったが,綴り字は変化しなかったがゆえにこのような状況になった.(綴り字の保守性については[2009-05-13-1]を参照.)

いつ /k/ が失われたかというと,17世紀末から18世紀にかけてである./kn/ -> /xn/ -> /hn/ -> /n/ という段階を経て消えていった.ただ,この /k/ の削除は, /kn/ のつながりが語頭に来たときにのみ,もっと正確にいうと形態素の頭に来たときにのみ,起こった.したがって,acknowledge ( ac- + knowledge ) では形態素をまたぐために /kn/ が保持されているし,spoken や taken などでは語中であるためにやはり /kn/ が残っている.

では,それ以外に例外はないのかというと,先日たまたま gastrocnemius 「腓腹筋」という語に出くわした.ここでは /kn/ が発音されるという.関連語を拾い出すと以下のような語があった.

cnemial, eucnemic, eucnemidal, gastrocnemial, gastrocnemian, gastrocnemius, metacneme , metacnemic , platycnemia , platycnemic , procnemial, protocneme

cneme の部分はギリシャ語で「脛骨」を意味し,上記の語はいずれもその複合語である.例えば cnemial は /ˈkni:mɪəl/ という発音で,しっかりと /kn/ が残っている.これらの語で /k/ の削除がおこらなかったのは,借用されたのが19世紀,すなわち削除の過程が終了したずっと後だったからと考えてよさそうだが,たまたま出くわしたという gastrocnemius の初出を OED で調べてみたら,例外的に早く1676年とあった./k/ の削除が17世紀末からとすると,なんとも微妙なタイミングである.

高度に専門的な借用語ということで例外的に扱われたという可能性も考えられるが,いったんは /k/ が脱落しかけたものの,後から入ってきた cneme の複合語のすべてにおいて /kn/ が発音されるならば,gastrocnemius でのみ /k/ が脱落するというのも妙なので,類推 ( analogy ) が働いたと考えるのも一案である.

いずれにしても,形態素の始まりで /kn/ という音素配列 ( phontactics ) の存在が確認されるのは,英語語彙広しといえど,他にないのではないか.

2009-08-23 Sun

■ #118. 母音四辺形ならぬ母音六面体 [vowel][ipa][phonetics]

[2009-05-17-1]で,母音を体系的に記述する母音四辺形を導入した.音声学の基本であり,これが分かっていないと,大母音推移をはじめとする英語に起こった数々の音声変化を理解することができない.

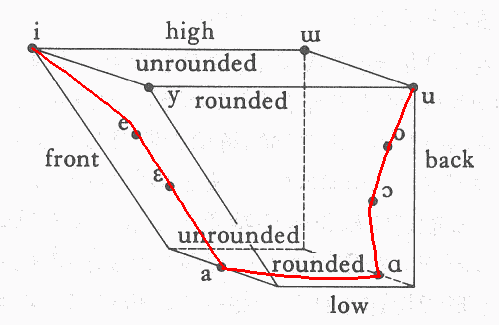

母音は (1) 舌の高さ,(2) 舌の前後の位置,(3) 唇の丸めの有無,という三つのパラメータで記述されるが,音声学初歩で導入される母音四辺形では,唇の丸めの表現がイマイチ垢抜けていない.舌の高さと前後については,母音四辺形をそのまま座標と見立てて,口腔内での舌の位置をそのままプロットすればよい.だが,唇の丸めというのは母音四辺形ではうまく表現できず,仕方ないので各点の左側に非円唇母音,右側に円唇母音の音声記号が記入されるのが慣例となっている.

この点に関して,最近,なるほどと感心したことがあった.音声学の専門家には常識なのかもしれないが,Ladefoged という音声学者が,母音四辺形の立体版,母音六面体とでも呼ぶべきものを提示していることを知った.

唇の丸めを奥行きに相当させ,母音体系を立体的に表現した図である.手前が円唇,奥が非円唇である.この図の秀逸な点は,前舌母音では舌の位置が低いほど,後舌母音であれば舌の位置が高いほど円唇を伴いやすいという調音音声学の原則が見事に表現されている点である.上の図は標準的な現代英語の基本母音であり,赤線で結ぶと上の原則がよく見えてくるだろう.さらに,この図は音響的なパラメータとの対応もうまくいっているというから文句なしである.

パラメータが三つだから立体で表現しようという発想はしごく自然であり,誰もが考えつきそうな発想だが,実際にこの図が作られたのは1971年であり,それほど昔のことではない.これは驚きである.母音四辺形があまりに有名なので,自然な発想がブロックされてしまったためだろうか.確かに,唇の丸めというパラメータを立体の一つの次元にあてはめるのは直感的ではないかもしれないが,それにしても盲点だったのではないか.どの分野にもこのような盲点はまだまだ存在するに違いない.

・ Ladefoged, Peter. Preliminaries to Linguistic Phonetics. Chicago: U of Chicago P, 1971. 72.

2009-07-22 Wed

■ #86. one の発音 [numeral][etymology][phonetics][spelling][pronunciation][vowel][article]

現代英語の綴りと発音のギャップは大きいが,その中でも特に不思議に思われるものに one の発音がある.普通は,どうひっくり返ってもこの綴りで [wʌn] とは読めない.これは,この語の綴り字が歴史上あまり変わってこなかったのに対して,発音は激しく変化してきたためである.以下は教科書的な説明.

古英語の対応する語形は ān だった.この語はもちろん「一つの」の意で,後に one へ発展したと同時に,an や a という不定冠詞へも分化した.したがって,数詞の one と不定冠詞の an, a とは,まったくの同語源であり,単に強形と弱形の関係に過ぎない[2009-06-22-1].

さて,古英語の ān は [ɑ:n] という発音だったが,強形の数詞としては次のような音声変化を経た.まず,長母音が後舌母音化し,[ɔ:n] となった.それから,後舌母音に伴う唇の丸めが付加され,[wɔ:n] となった.次に長母音が短母音化して [wɔn] となり,その短母音が後に中舌母音して [wʌn] となった.実に長い道のりである.

ここまで激しく音声変化を経たくらいだから,その中間段階では綴りもそれこそ百花繚乱で,oon, won, en など様々だったが,最終的に標準的な綴りとして落ち着いたのが比較的古めの one だったわけである.

綴りと発音について,one と平行して歩んだ別の語として once がある[2009-07-18-1].だが,これ以外の one を含む複合語では,上記の例外的に激しい音声変化とは異なる,もっと緩やかで規則的な音声変化が適用された.古英語の [ɑ:n] は規則的な音声変化によると現代英語では [oʊn] となるはずだが,これは alone ( all + one ) や only ( one + -ly ) の発音で確認できる.

2009-07-11 Sat

■ #74. /b/ と /v/ も間違えて当然!? [consonant][phonetics][oe][inflection][have]

[2009-07-09-1]で,日本語話者ならずとも [r] と [l] の交替は起こり得たのだから,両者を間違えるのは当然ことだと述べた.今回は,まったく同じ理屈で [b] と [v] も間違えて当然であることを示したい.

まず第一に,[b] と [v] は音声学的に非常に近い.[2009-05-29-1]の子音表で確かめてみると,両音とも有声で唇を使う音であることがわかる.唯一の違いは調音様式で,[b] は閉鎖音,[v] は摩擦音である.つまり,唇の閉じが堅ければ [b],緩ければ [v] ということになる.

第二に,語源的に関連する形態の間で,[b] と [v] が交替する例がある.古英語の habban ( PDE to have ) の屈折を見てみよう.

のべ20個ある屈折形のうち,8個が [b] をもち,12個が [v] をもつ(綴り字では <f> ).現代英語で have の屈折に [b] が現れることはないが,古英語の不定詞が habban だったことは注目に値する.libban ( PDE to live ) も同様である.

第三に,現代英語の to bib 「飲む」はラテン語 bibere 「飲む」を借用したものと考えられるが,ラテン語の基体に名詞語尾 -age を付加した派生語で,英語に借用された beverage 「飲料」では,二つ目の [b] が [v] に交替している.また,ラテン語 bibere に対応するフランス語は boire であるが,後者の屈折形ではすでに [v] へ交替している例がある(例:nous buvons "we drink" など).

やはり,[b] と [v] は交替し得るほどに近かったのだ.これで自信をもって I rub you と言えるだろう(←ウソ,ちゃんと発音し分けましょう).

2009-07-09 Thu

■ #72. /r/ と /l/ は間違えて当然!? [consonant][phonetics][dissimilation][r][l]

日本人の苦手とする発音のペアの代表選手として [r] と [l] がある.rice と lice が同じ発音になったり,I love you が I rub you になったりという報告が絶えない.そもそも,日本語には,両者に音素としての区別がないのだから,間違えても仕方がないともいえる.「仕方ない!」と開き直ってもよい理由を二つ挙げてみよう.

一つ目は,そもそも [r] と [l] は音声学的に似ている音である.決して日本人の耳や口が無能なわけではない,音として間違いなく似ているのだ.この二音は「流音」と呼ばれ,ともに舌先と歯茎を用いて調音される.前後の音と合一して,母音のような音色に化ける点でも似ている.これくらい似ているのだから,間違えても当然,と開き直ることができる.

二つ目は,[r] と [l] を使い分けている話者,例えば英語の母語話者ですら,両者を代替することがあった.一つの語のなかに [r] が二度も出てくると,口の滑らかな話者ですら舌を噛みそうになる.その場合には,ちょっと舌の位置をずらしてやるほうが,かえって発音しやすいということもありうる.そんなとき,一方の [r] を [l] で発音してはどうだろうか,あるいはその逆はどうだろうか,などという便法が現れた.発音の都合などによって,もともと同音だった二つの音が,あえて異なる音として発音されるようになることを「異化(作用)」 ( dissimilation ) という.

異化の具体例を見てみよう.pilgrim 「巡礼者」は,<l> と <r> を含んでいるが,語源はラテン語の peregrīnum 「外国人」である.一つ目の <r> が異化を起こして <l> となり,それが英語に入った.関連語の peregrine 「遍歴中の」は異化を経ていず,いまだに二つの <r> を保っている.

同様に marble 「大理石」も,ラテン語では marmor と <r> が二つあった.13世紀末に英語に入ってきたときには <r> が二つの綴りだったようだが,二つ目の <r> が <l> へと異化した綴りも早くから行われたようである.(二つ目の <m> が <b> へ変化したのは同化(作用)によるが,説明省略.)

上で示したように,[r] と [l] は,音声的に近いだけでなく,ふだん使い分けをしている話者ですら,異化作用によって両音を交替させ得たほどに密接な関係なのである.

これで,もう自信をもって /r/ と /l/ を間違えられる!?

2009-06-27 Sat

■ #60. 音位転換 ( metathesis ) [metathesis][phonetics][etymology]

metathesis は,through の語源のところ[2009-06-22-1]で簡単に紹介したが,今日はもう少し例を挙げつつ解説してみる.音位転換は一種の言い間違いであり,どの言語の話者にも起こりうる.だが,多くの場合は単発の言い間違いで終わり,正規の語彙として定着することはまれである.

我が家の子供の口から出た例で言うと,「ぼんおどり」が「どんぼり」になり,「マスク」が「マクス」となっている.直そうとしても本人は「どんぼり」「マクス」と言ってはばからないので,そのうちにこちらも影響され,言い間違いの形が我が家の標準形(方言形?)となってしまった.たまに外でも使いそうになるが,大体抑えられる.言い間違いが一般化するということはほとんどないのではないか.

だが,まれなケースで,一般化するということもある.日本語では「あらたに」と「あたらしい」とでは,音位転換が起こっている.前者がより古い,由緒正しい形を残している.新井さんは,由緒正しい発音を残している名ということになる.また,「ふんいき」が「ふいんき」と発音されることが多いのも,音位転換である.

英語史においても音位転換はよく起こっており,一般に定着した「言い間違い」も存在する.これは古英語と現代英語の形態を比べてみるとわかる.著名な例を挙げてみよう.母音と子音(特に <r> )の音位転換が多いようである.

・OE brid > PDE bird

・OE gærs > PDE grass (cf. Gmc *ȝrasam )

・OE hros > PDE horse (cf. Gmc *χursam )

・OE iernan > PDE run (cf. Gmc *renan )

・OE wæps > PDE wasp

grass, horse, run については,ゲルマン祖語の再建形を仮定するのであれば,音位転換が二度おこって現代に至っていることがわかる.

その他,音位転換を経た形態と経ていない形態が,関連語として現代英語に共存しているペアもある.現代英語の観点からは,こちらのほうが俄然おもしろい.

・brand : burn

・nutrition : nurture

・tax : task

・three, thrice : third, thirteen, thirty

brand は「焼印」から「商標」へと意味を拡張させつつ現代に至っている.

音位転換は,発音ミスにつけ込む話題ということだからなのか,あるいは皆それぞれ身に覚えがあることだからなのか,言語変化のなかでも,特に人気のある話題である.

2009-06-16 Tue

■ #49. /k/ の口蓋化で生じたペア [oe][phonetics][phoneme][consonant][palatalisation]

二つの子音 /k/ と /tʃ/ は音声学的にはそれほど遠くない.前者は無声軟口蓋閉鎖音,後者は無声歯茎硬口蓋破擦音である([2009-05-29-1])./k/ を調音する際に,調音点を前方にずらせば,/tʃ/ に近い音が出る.

/k/ と /tʃ/ は現代英語では別々の音素だが,古英語では一つの音素の異音にすぎなかった./k/ の前後に /i/ などの前舌母音がにくると,それにつられて調音点が前寄りとなり /tʃ/ となる.調音点が前寄りになるこの音韻過程を口蓋化 ( palatalisation ) という.

英語には,口蓋化の有無により,名詞と動詞が交替する例がいくつか存在する.

bake / batch

break / breach

speak / speech

stick / stitch

wake / watch

match / make

これらのペアのうち,左側の語は動詞で,口蓋化を受けていず,現在でも本来の /k/ を保っている.一方,右側の語は名詞で,口蓋化を受けており,現在でも /tʃ/ の発音をもっている.最後のペアについては口蓋化音をもつ match が動詞で,make が名詞(「連れ」の意)である.

これらのペアを動詞と名詞のペアとして把握していた学習者はあまりいないと思うが,palatalisation という音韻過程を一つ介在させることで,急に関連性が見えてくるのが興味深い.英語(史)を学ぶ上で,音声学の知識が必要であることがよくわかるだろう.

2009-06-03 Wed

■ #36. rhotacism [rhotacism][phonetics][verners_law]

音声学的に [z] は [r] に近い音である.前者は有声歯茎摩擦音,後者は有声(後)歯茎接近音と呼ばれる.[z] から [r] への音声変化は歴史的に多くの言語で起こっており,ゲルマン語にも起こっている.この [z] から [r] への変化は,rhotacism と呼ばれる(ギリシャ語で "r" を表す <ρ> "rho" に由来).

現代英語でも,語源的に関連の深い二つの形態において <s> と <r> の綴りが交替する例が散見される.その代表例が was と were である.古英語では,それぞれ wæs と wæron という語形だった.前者は単数主語に対応する形態であり,これに -on 語尾の付いたものが,後者の複数主語に対応する形態だった.-on 語尾が付くことによって,[s] は母音に挟まれる環境となり,[z] へと有声化した.そして,この有声化した [z] が rhotacism により [r] となったのである.後に wæron の語尾の n は消失し,母音も曖昧化し,現代の were となった.

したがって,was と were の関係は不規則であるどころか,以上の音韻過程を考慮に入れれば,むしろ規則的とすら言える.

現代英語で交替を示す他の例としては:

・us / our ( OE ūs / OE ūre )

・lose / lorn ( OE -lēosan / OE loren )

・raise / rear ( ME reise / OE rǣran )

究極的には,is と are の子音の対応も rhotacism が関与していると考えられる.

2009-05-29 Fri

■ #31. 現代英語の子音の音素 [phonology][phonetics][consonant][pde]

現代英語の子音音素体系は下の表の通りである.24音素あるが,子音字母は次のように21文字しかないことに注意: <b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z>

このことから,文字と音素が一対一で対応しているわけではないことが分かる.現代英語における綴りと発音のギャップは,そもそもの出発点である文字と音素との関係が非対応である点にあることが明らかだろう.

2009-05-17 Sun

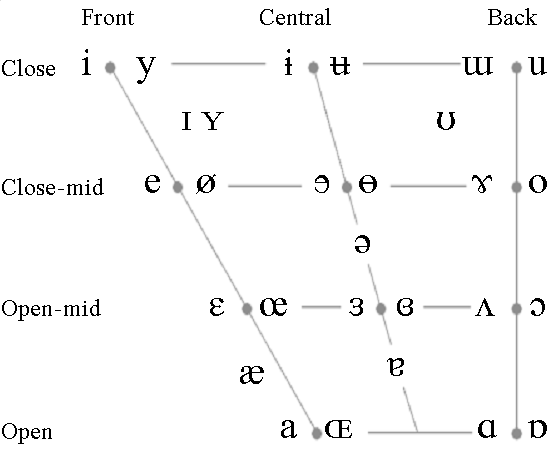

■ #19. 母音四辺形 [vowel][ipa][phonetics]

[2009-05-15-1]で古英語の発音を説明したときに,前舌母音や後舌母音という用語を使った.母音体系は「母音四辺形」として整然と記述され,すべての母音は,以下の三つの基準によって同定される.

(1) 口の開き(舌の高さ): close, close-mid, open-mid, open

(2) 舌の前後の位置(舌の最も高くなる位置がどこか): front, central, back

(3) 唇の丸め: rounded, unrounded

母音四辺形は,口の中の舌の位置を表していると考えるとよい.向かって左が口先,右が喉というイメージである.例えば,/i/を発音するときには,口の開きはほとんどなく (close),舌が前寄りになり (front),唇は平たい (unrounded) はずである.

一つの箇所に左右のペアがあるのは,同じ舌の位置でも,唇は独立して丸めたり平たくしたりできるからである.ペアのうち,左が非円唇で,右が円唇となる.通常は前舌母音では非円唇,後舌母音では円唇となるが,そうでない母音もありうる.例えば,古英語やフランス語やドイツ語にある/ʏ/は前舌だが円唇であるし,日本語の「ウ」は後舌だが非円唇の/ɯ/である.

IPA (International Phonetic Alphabet) をタイプするには,こちらのサイトが便利である.母体となる団体としての IPA (International Phonetic Association) のサイトはこちら.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow