2019-10-17 Thu

■ #3825. quoth の母音 (2) [vowel][verb][preterite][old_norse][phonetics][sound_change][analogy][inflection][spelling_pronunciation]

[2019-10-07-1]の記事で取り上げた話題について,少し調べてみた.中英語から近代英語にかけて,この動詞(過去形)の母音(字)には様々なものが認められたようだが,特に <a> や <o> で綴られたものについて,短音だったのか長音だったのかという問題がある(現代の標準的な quoth /kwoʊθ/ は長音タイプである).

これについて Dobson (II §339) に当たってみた,次の1節を参照.

It is commonly assumed, as by Sweet, New English Grammar, 則1473, that ME quod and quoth are both weak-stressed forms with rounding of ME ă; but they should be distinguished. Quod, which occurs as early as Ancrene Wisse and its group, undoubtedly has ME ŏ < ME ă rounded under weak stress (though its final d is more simply explained from the OE plural stem than, with Sweet, as a special weak-stressed development of OE þ. Quoth, on the other hand, is not a blend-form with a ModE spelling-pronunciation, as Sweet thinks; the various ModE forms (see 則421 below) suggest strongly that the vowel descends from ME, which is to be explained from ON á in the p.t.pl. kváðum. Significantly the ME quoþ form first appears in the plural quoðen in the East Anglian Genesis and Exodus (c. 1250), and next in Cursor Mundi.

この引用を私なりに解釈すると,次の通りとなる.中英語以来,この単語に関して短音と長音の両系列が並存していたが,それが由来するところは,前者については古英語の第1過去形の短母音 (cf. cwæþ) であり,後者については古ノルド語の kváðum である.語末子音(字)が th か d かという問題についても,Dobson は様々な異形態の混合・混同と説明するよりは,歴史的な継続(前者は古英語の第1過去に由来し,後者は第2過去に由来する)として解釈したいという立場のようだ.

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 1st ed. 2 vols. Oxford: Clarendon, 1957.

2019-10-14 Mon

■ #3822. 『英語教育』の連載第8回「なぜ bus, bull, busy, bury の母音は互いに異なるのか」 [rensai][notice][vowel][spelling][spelling_pronunciation_gap][me_dialect][sound_change][phonetics][standardisation][sobokunagimon][link]

10月12日に,『英語教育』(大修館書店)の11月号が発売されました.英語史連載「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ」の第8回となる今回の話題は「なぜ bus, bull, busy, bury の母音は互いに異なるのか」です.

英語はスペリングと発音の関係がストレートではないといわれますが,それはとりわけ母音について当てはまります.たとえば,mat と mate では同じ <a> のスペリングを用いていながら,前者は /æ/,後者は /eɪ/ と発音されるように,1つのスペリングに対して2つの発音が対応している例はざらにあります.逆に同じ発音でも異なるスペリングで綴られることは,meat, meet, mete などの同音異綴語を思い起こせばわかります.

今回の記事では <u> の母音字に注目し,それがどんな母音に対応し得るかを考えてみました.具体的には bus /bʌs/, bull /bʊl/, busy /ˈbɪzi/, bury /ˈbɛri/ という単語を例にとり,いかにしてそのような「理不尽な」スペリングと発音の対応が生じてきてしまったのかを,英語史の観点から解説します.記事にも書いたように「現在のスペリングは,異なる時代に異なる要因が作用し,秩序が継続的に崩壊してきた結果の姿」です.背景には,あっと驚く理由がありました.その謎解きをお楽しみください.

今回の連載記事と関連して,本ブログの以下の記事もご覧ください.

・ 「#1866. put と but の母音」 ([2014-06-06-1])

・ 「#562. busy の綴字と発音」 ([2010-11-10-1])

・ 「#570. bury の母音の方言分布」 ([2010-11-18-1])

・ 「#1297. does, done の母音」 ([2012-11-14-1])

・ 「#563. Chaucer の merry」 ([2010-11-11-1])

・ 堀田 隆一 「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ 第8回 なぜ bus, bull, busy, bury の母音はそれぞれ異なるのか」『英語教育』2019年11月号,大修館書店,2019年10月12日.62--63頁.

2019-10-07 Mon

■ #3815. quoth の母音 [vowel][verb][preterite][verners_law][phonetics][sound_change][analogy][inflection][old_norse]

「#2130. "I wonder," said John, "whether I can borrow your bicycle."」 ([2015-02-25-1]),「#2158. "I wonder," said John, "whether I can borrow your bicycle." (2)」 ([2015-03-25-1]) で少し触れたが,quoth /kwoʊθ/ は「?と言った」を意味する古風な語である.1人称単数と3人称単数の直説法過去形のみで,原形などそれ以外の形態は存在しない妙な動詞である.古英語や中英語ではきわめて日常的かつ高頻度の動詞であり,古英語ウェストサクソン方言では強変化5類の動詞として,その4主要形は cweðan -- cwæþ -- cwǣdon -- cweden だった(「#3812. was と were の関係」 ([2019-10-04-1]) を参照).

ウェストサクソン方言の cweðan の語幹母音を基準とすると,その後の音変化により †queath などとなるはずであり,実際にこの形態は16世紀末まで用いられていたが,その後廃用となった(しかし,派生語の bequeath (遺言で譲る)を参照).したがって,現在の quoth の語幹母音は cweðan からの自然の音変化の結果とは考えられない.

OED の quoth, v. と †queath, v. を参照してみると,o の母音は,Northumbrian など非ウェストサクソン方言における後舌円唇母音を示す,同語の異形に由来するとのことだ.その背景には複雑な音変化や類推作用が働いていたようだ.OED は,quoth, v. の下で次の3点を紹介している.

(i) levelling of the rounded vowel resulting from combinative back mutation in Northumbrian Old English (see discussion at queath v.); (ii) rounding of Middle English short a (of the 1st and 3rd singular past indicative) after w; (iii) borrowing of the vowel (represented by Middle English long open ō) of the early Scandinavian plural past indicative forms (compare Old Icelandic kváðum (1st plural past indicative)); both short and long realizations are recorded by 17th-cent. orthoepists (see E. J. Dobson Eng. Pronunc. 1500--1700 (ed. 2, 1968) II. 則則339, 421).

中英語における異形については MED の quēthen v. も参照.スペリングとして hwat など妙なもの(MED は "reverse spelling" としている)も見つかり,興味が尽きない.

2019-08-29 Thu

■ #3776. 機能語の強音と弱音 (2) [phonetics][lexicology][syntax]

「#3713. 機能語の強音と弱音」 ([2019-06-27-1]) でみたように,機能語には単音節で強形と弱形をもっているものが多い.各々がどのような場合に用いられるかは,主としてその統語的な役割に応じて決定される.具体的にいえば,単体で用いられるときや文末に起こるときには強形が,それ以外の場合には弱形が用いられるのが原則である.ここから,弱形が頻度として圧倒的に勝っていることがわかるだろう.典型的な用例を菅原 (121) から挙げよう.

| 単体 | 文末 | 文中 | |

|---|---|---|---|

| am | [æm] | Indeed I am [æm]. | I am [əm/m] leaving today. |

| is | [ɪz] | I think she is [ɪz]. | The grass is [əz/z] wet. |

| do | [duː] | You earn more than I do [duː]. | What do [də] they know? |

| will | [wɪl] | No more than you will [wɪl]. | That will [wəl/wl̩/əl/l̩] do. |

| can | [kæn] | But you can [kæn]. | George can [kən/kn̩] go. |

| at | [æt] | Who're you looking at [æt]? | Look at [ət] that. |

| for | [fɔr] | What did you do it for [fɔr]? | They did it for [fər/fr̩] fun. |

| to | [tuː] | The one we are talking to [tuː]. | They're going to [tə] Spain. |

| of | [ɑːv] | What are you thinking of [ɑːv]? | a lot of [əv/ə] apples |

文末というのは統語的には厳密ではない.正確にいえば,直後に空範疇 (empty category) がある場合である.したがって,"Readyi I am ___i [æm] to help you." や "I left the meetingi she stayed at [æt] ___i till then." においては強形が現われることになる.

・ 菅原 真理子 「第3章 句レベルの音韻論」菅原 真理子(編)『音韻論』朝倉日英対照言語学シリーズ 3 朝倉書店,2014年.106--32頁.

2019-08-28 Wed

■ #3775. 英語は開音節を目指して音変化を起こしている [sound_change][phonetics][phonology][r][l][consonant][syllable][vowel][stress][rhythm][prosody]

「#3719. 日本語は開音節言語,英語は閉音節言語」 ([2019-07-03-1]) でみたように,英語は類型論的にいえば有標の音節タイプである閉音節を多くもつ言語であることは事実だが,それでも英語の音変化の潮流を眺めてみると,英語は無標の開音節を志向していると考えられそうである.

安藤・澤田は現代英語にみられる r の弾音化 (flapping; city, data などの t が[ɾ] となる現象),l の咽頭化 (pharyngealization; feel, help などの l が暗い [ɫ] となる現象),子音の脱落(attem(p)t, exac(t)ly, mos(t) people など)といった音韻過程を取り上げ,いずれも音節末の子音が関わっており,その音節を開音節に近づける方向で生じているのではないかと述べている.以下,その解説を引用しよう (70) .

弾音化は,阻害音の /t/ を,より母音的な共鳴音に変える現象であり,これは一種の母音化 (vocalization) と考えられる.非常に早い話し方では,better [bɛ́r] のように,弾音化された /t/ が脱落することもある.また,/l/ の咽頭化では,舌全体を後ろに引く動作が加えられるが,これは本質的に母音的な動作であり,/l/ は日本語の「オ」のような母音に近づく.実際,feel [fíːjo] のように,/l/ が完全に母音になることもある.したがって,/l/ の咽頭化も,共鳴音の /l/ をさらに母音に近づける一種の母音化と考えられる.子音の脱落は,母音化ではないが,閉音節における音節末の子音連鎖を単純化する現象である.

このように,三つの現象は,いずれも,音節末の子音を母音化したり,脱落させることによって,最後が母音で終わる開音節に近づけようとしている現象であり,機能的には共通していることがわかる.〔中略〕本質的に開音節を志向する英語は,さまざまな音声現象を引き起こしながら,閉音節を開音節に近づけようとしていると考えられる.

これは音韻変化の方向性が音節構造のあり方と関連しているという説だが,その音節構造のあり方それ自身は,強勢やリズムといった音律特性によって決定されているともいわれる.これは音変化に関する壮大な仮説である.「#3387. なぜ英語音韻史には母音変化が多いのか?」 ([2018-08-05-1]),「#3466. 古英語は母音の音量を,中英語以降は母音の音質を重視した」 ([2018-10-23-1]) を参照.

・ 安藤 貞雄・澤田 治美 『英語学入門』 開拓社,2001年.

2019-07-14 Sun

■ #3730. 音韻の中和,あるいは音素的重複 [terminology][phonetics][phonology][phoneme][allophone]

ある言語において,通常は対立分布を示し,したがって2つの異なる音素と認定されている2つの音が,特定の音声環境においては,その対立を失うということが起こりうる.これは音韻の中和 (neutralisation),あるいは音素的重複 (phonemic overlap) と呼ばれる.新谷 (15--17) を参照し,日本語の例によってこの音韻現象について理解していこう.

見本語のサ行子音とシャ行子音を考える.[s] と [ʃ] には「音叉」 [onsɑ] vs 「御社」 [onʃɑ],「カス」 [kɑsɯ] vs 「歌手」 [kɑʃɯ],「制度」 [seːdo] vs 「シェード」 [ʃeːdo],「そり」 [soɾi] vs 「処理」 [ʃoɾi] などの最小対 (minimal_pair) を見つけることができ,対立分布が確認できるので,別々の音素 /s/ と /ʃ/ を認定することができる.

一方,シャ行とサ行の各音を音声表記で書き出してみよう.シャ行音は [ʃɑ], [ʃi], [ʃɯ], [ʃe], [ʃo] と素直に書き表わせるが,サ行音は [sɑ], [ʃi], [sɯ], [se], [so] となる.つまり,母音 [i] が後続する場合には,シャ行とサ行の音は合一してしまう.実際の発音としては [ʃi] であれ [si] であれ,日本語としては区別なく「シ」として解釈されるのである.つまり,通常は /s/ と /ʃ/ は異なる2つの対立する音素ととらえてよいが,後ろに [i] が続く場合に限っては,対立が無意味となる,すなわち中和すると考えるわけだ.[ʃ] の立場からみれば,そのような環境においてはサ行音もシャ行音も担当することになるので,音素的重複が起こっていると表現できる.

・ 新谷 敬人 「第1章 音の体系と分類」菅原 真理子(編)『音韻論』朝倉日英対照言語学シリーズ 3 朝倉書店,2014年.1--29頁.

2019-07-13 Sat

■ #3729. 子音の「VPM ラベル」と母音の「BOR ラベル」 [phonetics][phonology][terminology]

子音や母音を音声学的に記述・参照する方法として,一般的に "voiceless bilabial plosive" 「無声両唇破裂音」 (= [p]) や "central open-mid unrounded" 「中舌半広円唇(母音)」 (= [ʌ]) などと各素性の名称を組み合わせるやり方が採用されているが,この方法自体に名前がつけられている.子音の場合は "the voice-place manner label" という順序で呼ばれるので「VPM ラベル」といい,母音の場合は "the backness-openness-(lip-)rounding label" という順序なので「BOR ラベル」という(三浦,p. 54--55).いくつか例を挙げてみよう.

・ [ŋ] = voiced velar nasal (有声軟口蓋鼻音)

・ [ç] = voicless palatal fricative (無声硬口蓋摩擦音)

・ [ɹ] = voiced postalveolar approximant (有声後部歯茎接近音)

・ [l] = voiced alveolar lateral approximant (有声歯茎側面接近音)

・ [i] = front close unrounded (前舌狭非円唇母音)

・ [ɯ] = back close unrounded (後舌狭非円唇母音)

・ [ɛ] = front open-mid unrounded (前舌半広非円唇母音)

・ [ɒ] = back open rounded (口舌広円唇母音)

VPM ラベルも BOR ラベルも,基本的な素性による基本的な呼称であり,音声学的にはさらに細分化された素性を参照した応用的な呼称があることに注意したい.子音と母音の音声学素性や音声表記については「#19. 母音四辺形」 ([2009-05-17-1]),「#1813. IPA の肺気流による子音の分類」 ([2014-04-14-1]),「#251. IPAのチャート」 ([2010-01-03-1]),「#669. 発音表記と英語史」 ([2011-02-25-1]) などを参照.

・ 三浦 弘 「第3章 子音」服部 義弘(編)『音声学』朝倉日英対照言語学シリーズ 2 朝倉書店,2012年.46--63頁.

2019-07-04 Thu

■ #3720. なぜ英語の make は日本語に借用されると語末に母音 /u/ のついた meiku /meiku/ となるのですか? [sobokunagimon][japanese][syllable][phonetics][phoneme][sonority][loan_word][sonority]

昨日の記事「#3719. 日本語は開音節言語,英語は閉音節言語」 ([2019-07-03-1]) でみたように,音節タイプという観点からみると,日本語と英語は対照的な言語です.英語は子音で終わる閉音節 (closed syllable) を示す語が多数ありますが,日本語では稀です.そのため,閉音節をもつ英単語を日本語に受容するに当たって,閉音節に何らかの調整を加えて開音節 (open syllable) へと変換するのが好都合です.とりわけ語末音節は開音節に変換したいところです.そのような調整のうち最も簡単な方法の1つは,音節末子音に母音を加えることです.これで原語の閉音節は,たいてい日本語の自然な音節タイプに組み入れることができるようになります.

標題の例で考えてみましょう.英語の make /meɪk/ は子音 /k/ で終わる閉音節の語です.これを日本語に組み入れるには,この /k/ のあとに母音を1つ添えてあげればよいのです.具体的には /u/ を加えて「メイク」 /meiku/ とします.結果として /mei.ku/ と2音節(3モーラ)となりますが,語末音節は無事に開音節となりました.

問題は,なぜ挿入される母音が /u/ であるかという点です.map (マップ), lobe (ローブ), dog (ドッグ), tough (タフ), love (ラブ), rice (ライス), rose (ローズ), dish (ディッシュ), cool (クール), game (ゲーム), sing (シング) などでも,対応するカタカナ語を考えてみると,すべて語末に /u/ が付加されています.

しかし,比較的古い時代の借用語では cake (ケーキ)や brush (ブラシ)のように /i/ を付加する例もみられますし,watch (ウォッチ), badge (バッジ),garage (ガレージ)なども同様です.調音音声学的には,原語の発音に含まれている硬口蓋歯擦音の /ʃ, ʒ, ʧ, ʤ/ と前舌高母音 /i/ とは親和性が高い,と説明することはできるだろうとは思います.

/u/ か /i/ かという選択の問題は残りますが,なぜ他の母音ではなくこの2つが採られているのでしょうか.それは,両者とも高母音として聞こえ度 (sonority) が最も低く,かつ短い母音だからと考えられています(川越,pp. 55--56).原語にはない母音を挿入するのですから,受容に当たって変形を加えるとはいえ,なるべく目立たない変更にとどめておきたいところです.そこで音声学的に影の薄い /u/ か /i/ が選択されるということのようです.

ただし,重要な例外があります.英単語の音節末に現われる /t/ や /d/ については,日本語化に当たり /i/, /u/ ではなく /o/ を加えるのが一般的です.cat (キャット),bed (ベッド)の類いです.これは,もし /u/ や /i/ を付加すると,日本語の音として許容されない [tu, ti, du, di] が生じてしまうため,/u/ の次に高い /o/ を用いるものとして説明されます.音節を日本語化して [tsu, tʃi, dzu, dʒi] とする道も理屈としてはあり得たかもしれませんが,その方法は採られませんでした.

「メイク」も「ケーキ」も「キャット」も,日本語音韻論に引きつけた結果の音形ということだったわけです.

・ 川越 いつえ 「第2章 音節とモーラ」菅原 真理子(編)『音韻論』朝倉日英対照言語学シリーズ 3 朝倉書店,2014年.30--57頁.

2019-07-01 Mon

■ #3717. 音声学と音韻論はどう違うのですか? [phonetics][phonology][sobokunagimon][romaji]

言語音を研究する言語学の分野として,音声学 (phonetics) と音韻論 (phonology) がある.いずれも大学に入って初めて学ぶ専門領域のはずなので,両分野の違いを明確に認識している人は少ないかもしれない.両者は同じ音声を扱っており密接な関係にあることは確かなのだが,言語音に対する視点は180度異なっている.このことは非常に重要である.

だが,それほど異なると言っておきながら,違いを端的に説明するのは案外むずかしい.音声学が物理的,音韻論が心理的といったところで,それほど理解はされないだろう.そこで私がこれを説明するのにしばしば持ち出すのは,ローマ字のヘボン式と訓令式の違いである.「シ」はヘボン式では shi と表記し,訓令式では si と表記する.また,「ツ」はヘボン式では tsu,訓令式では tu と表記する.ここでヘボン式はより音声学的であり,日本式はより音韻論的といえる.訓令式の si, tu は,そのままでは「シ」「ツ」の発音ではなく,まるで「スィ」「トゥ」の発音のようではないかという向きがあるかもしれないが,そのような見解はすでに英語本位の発想,「音声学」的な発想にどっぷり浸かっている視点である.訓令式の si = 「シ」,tu = 「ツ」は,日本語母語話者にとってはきわめて自然な表記である.サ行音を一貫して s で,タ行音を一貫して t で表記することは,日本語母語話者の直感を反映したすぐれて「音韻論」的な発想である.実際,私はこの文章をPC上で書きながら,ほとんどの場合「し」は shi ではなく si と,「つ」は tsu ではなく tu とタイプしている.3文字ではなく2文字のタイピングで済むので,効率的かつ合理的な方法だ.まさに「音韻論」的な発想である.

音声学と音韻論を違いを説明するには,私の言葉足らずの解説よりも,専門家による記述のほうが適切だろう.新谷 (1) より「音声学的記述と音韻論的記述」と題するセクションを引用する.

分節音 (segment) あるいは言語音 (speech sound)について記述する際には,大きく分けて音声学的 (phonetic) な方法と音韻論的 (phonological) な方法の二つがある.音声学的な記述方法は,分節音が持つ特徴を物理的な側面から観察し記述するものである.一方,音韻論的な記述方法は,分節音が他の分節音と異なるかどうか,つまり音の違いがその言語の母語話者にとって意味の違いをもたらすか否かという分節音の機能面に注目する.

seat [siːt] と set [sɛt] という単語に含まれる [iː] と [ɛ] を例にとって考えてみよう.これら二つの母音は,[iː] は口腔内で舌が相対的に前の方に位置し,また口の開きも相対的に小さい状態で調音される.[ɛ] は [iː] と同様に舌の位置が前方であるが,口の開きは [iː] よりは大きくなる.このように,分節音について物理的な特徴を述べるのが音声学的な記述である.

これに対して音韻論的記述では,[iː] と [ɛ] が英語母語話者にとって異なる母音であると認識されるかどうかが焦点となる.[iː] と [ɛ] は物理的に異なるのはもちろんであるが,seat [siːt] と set [sɛt] にみられるように,[iː] と [ɛ] の違いが英語という言語では重要な違いであることを意味する.これらを違う母音として扱わなければコミュニケーションに障害が生じ得るからである.このように意味の違いをもたらす分節音どうしは対立 (contrast) するという.このように,分節音をその機能面---もっといえば,言語使用者が頭の中で音をどう理解しているかという心的側面---に着目して述べるのが音韻論的な記述である.

ヘボン式の shi や tsu と訓令式の si や tu という表記は,したがってどちらが正しい/誤っているという類いの問題ではない.それは,より音声学的な視点に立っているか,より音韻論的な視点に立っているかの違いである.事実云々ではなく立場の違いにすぎない.「ヴァイオリン」と書くか「バイオリン」と書くかの違いも,正誤の問題ではなく,音に対する2つのアプローチの問題なのである (cf. 「#3325. 「ヴ」は日本語版の語源的綴字といえるかも?」 ([2018-06-04-1]),「#3667. 消えゆく「ヴ」」 ([2019-05-12-1]),「#3628. 外国名表記「ヴ」消える」 ([2019-04-03-1]),「#3690. 「ヴ」の根強い人気」 ([2019-06-04-1]) .

なお,音声学的な表記は [ ] で囲み,音韻論的な表記は / / で囲むのが慣習である.関連して「#669. 発音表記と英語史」 ([2011-02-25-1]) も参照.

・ 新谷 敬人 「第1章 音の体系と分類」菅原 真理子(編)『音韻論』朝倉日英対照言語学シリーズ 3 朝倉書店,2014年.1--29頁.

2019-06-29 Sat

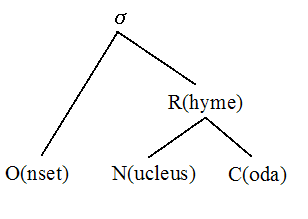

■ #3715. 音節構造に Rhyme という単位を認める根拠 [syllable][phonetics][phonology][terminology]

「#1563. 音節構造」 ([2013-08-07-1]) で論じたように,音韻論的には英語の音節構造として「右枝分かれ構造」 (right-branching structure) を想定することが多い.図式的に表現すれば,以下のようにまず音節 (syllable = σ) が頭子音 (onset) と韻 (rhyme) に分かれ,後者がさらに核 (nucleus) と尾子音 (coda) に分かれる構造である.

ところで,なぜこのような構造を想定するのが理論的に好都合なのだろうか.先の記事でも多少論じたが,今回は服部 (66) に従って,音声学・音韻論の観点からもう少し具体的に根拠を示そう.

英語の母音には,音節末に生起可能な開放母音と不可能な抑止母音の2種類が区別される.原則として,他の条件が同じであれば,抑止母音よりも開放母音のほうが長く発音される.また,開放母音に関しては,尾子音が後続しない場合に最も長く,次に有声尾子音が続くとき,そして無声尾子音が続くときという順序で母音の長さが短くなっていく.具体的な単語例で示せば,母音の短い順に bit < bid, beet < bead < bee と並べられることになる.

この事実を尾子音の種類に着目して言い換えれば,無声子音は有声子音よりも長く発音されるということになる.つまり,無声子音は比較的長い発音をもっているから,先行する母音はその分短く発音され,逆に有声子音は比較的短い発音をもっているから,先行する母音はその分長く発音されると解釈することができる.

このように考えると,核の母音と尾子音は長さに関して相補的・代償的な関係にあるといえる.同様の関係は頭子音と核の間には確認されないことから,上のような構造を想定するのが妥当だという結論に至るのである.

主として英語の韻文における伝統的な技巧として脚韻 (rhyme) が存在することは,それ自体では上の構造を想定する強力な根拠とはならないが,同構造が妥当であることの傍証にはなるだろう.

・ 服部 義弘 「第4章 音節・音連鎖・連続音制過程」服部 義弘(編)『音声学』朝倉日英対照言語学シリーズ 2 朝倉書店,2012年.64--83頁.

2019-06-27 Thu

■ #3713. 機能語の強音と弱音 [phonetics][lexicology]

英語の語彙を統語・形態・音韻・意味・語用など様々な側面を考慮に入れて2分する方法に,内容語 (content word) と機能語 (function word) への分類がある.意味的な基準にもとづいて大雑把にいえば,内容語は意味内容や情報量が十分な語であり,機能語はそれが不十分な語である.品詞との関わりでいえば,それぞれ次のような分布となる(福島,p. 92).

・ 内容語:名詞,動詞,形容詞,副詞,指示代名詞,感嘆詞,否定詞

・ 機能語:冠詞,助動詞,be 動詞,前置詞,人称代名詞,接続詞,関係代名詞/副詞

機能語の音韻的特徴を1つ挙げておこう.それは,特に1音節の機能語に関して,文中での音韻的役割に応じて,強形と弱形の2つの音形が認められることである.以下,福島 (93--94) より代表例を挙げよう.

| 機能語 | 強形 | 弱形 |

| 冠詞 | ||

| a | /eɪ/ | /ə/ |

| an | /æn/ | /ən, n/ |

| the | /ðiː/ | /ði, ðə/ |

| 助動詞 | ||

| can | /kæn/ | /kən/ |

| could | /kʊd/ | /kəd/ |

| must | /mʌst/ | /məst/ |

| shall | /ʃæl/ | /ʃəl, ʃl/ |

| should | /ʃʊd/ | /ʃəd/ |

| will | /wɪl/ | /wəl, əl/ |

| would | /wʊd/ | /wəd, əd/ |

| be 動詞 | ||

| am | /æm/ | /əm, m/ |

| are | /ɑːr/ | /ər/ |

| is | /ɪz/ | /z, s/ |

| was | /wɑːz/ | /wəz/ |

| were | /wɜːr/ | /wər/ |

| been | /biːn/ | /bɪn/ |

| 前置詞 | ||

| at | /æt/ | /ət/ |

| for | /fɔːr/ | /fər/ |

| from | /frʌm, frɑːm/ | /frəm/ |

| to | /tuː/ | /tə/ |

| upon | /əˈpɑːn, əˈpɔːn/ | /əpən/ |

| 人称代名詞 | ||

| my | /maɪ/ | /mi, mə/ |

| me | /miː/ | /mi, mɪ/ |

| you | /juː/ | /jʊ, ju/ |

| your | /jʊər/ | /jər/ |

| he | /hiː/ | /hi, hɪ, i, ɪ/ |

| his | /hɪz/ | /ɪz/ |

| him | /hɪm/ | /ɪm/ |

| she | /ʃiː/ | /ʃi/ |

| her | /hɜːr/ | /hər, əːr/ |

| we | /wiː/ | /wi/ |

| our | /ˈaʊər/ | /ɑːr/ |

| us | /ʌs/ | /əs/ |

| they | /ðeɪ/ | /ðe/ |

| their | /ðeər/ | /ðer/ |

| them | /ðem/ | /ðəm, əm, m/ |

| 接続詞 | ||

| and | /ænd/ | /ənd, nd, ən, n/ |

| as | /æz/ | /əz/ |

| but | /bʌt/ | /bət/ |

| or | /ɔːr/ | /ər/ |

| than | /ðæn/ | /ðən, ðn/ |

| that | /ðæt/ | /ðət/ |

| 関係代名詞/副詞 | ||

| who | /huː/ | /hu, u/ |

| whose | /huːz/ | /huz, uz/ |

| whom | /huːm/ | /hum, um/ |

| that | /ðæt/ | /ðət/ |

これらの機能語には上記のように弱形と強形の2パターンがあり得るが,圧倒的に頻度の高いのは弱形であることを付け加えておく.

・ 福島 彰利 「第5章 強勢・アクセント・リズム」服部 義弘(編)『音声学』朝倉日英対照言語学シリーズ 2 朝倉書店,2012年.84--103頁.

2019-06-24 Mon

■ #3710. 印欧祖語の帯気有声閉鎖音はラテン語ではおよそ f となる [indo-european][latin][sound_change][consonant][grimms_law][labiovelar][italic][greek][phonetics]

英語のボキャビルのために「グリムの法則」 (grimms_law) を学んでおくことが役に立つということを,「なぜ「グリムの法則」が英語史上重要なのか」などで論じてきたが,それと関連して時折質問される事項について解説しておきたい.印欧祖語の帯気有声閉鎖音は,英語とラテン語・フランス語では各々どのような音へ発展したかという問題である.

印欧祖語の帯気有声閉鎖音 *bh, *dh, *gh, *gwh は,ゲルマン語派に属する英語においては,「グリムの法則」の効果により,各々原則として b, d, g, g/w に対応する.

一方,イタリック語派に属するラテン語は,問題の帯気有声閉鎖音は,各々 f, f, h, f に対応する(cf. 「#1147. 印欧諸語の音韻対応表」 ([2012-06-17-1])).一見すると妙な対応だが,要するにイタリック語派では原則として帯気有声閉鎖音は調音点にかかわらず f に近い子音へと収斂してしまったと考えればよい.

実はイタリック語派のなかでもラテン語は,共時的にややイレギュラーな対応を示す.語頭以外の位置では上の対応を示さず,むしろ「グリムの法則」の音変化をくぐったような *bh > b, *dh > d, *gh > g を示すのである.ちなみにギリシア語派のギリシア語では,各々無声化した ph, th, kh となることに注意.

結果として,印欧祖語,ギリシア語,(ゲルマン祖語),英語における帯気有声閉鎖音3音の音対応は次のようになる(寺澤,p. 1660--61).

| IE | Gk | L | Gmc | E |

|---|---|---|---|---|

| bh | phāgós | fāgus | ƀ, b | book |

| dh | thúrā | forēs (pl.) | ð, d | door |

| gh | khḗn | anser (< *hanser) | ʒ, g | goose |

この点に関してイタリック語派のなかでラテン語が特異なことは,Fortson でも触れられているので,2点を引用しておこう.

The characteristic look of the Italic languages is due partly to the widespread presence of the voiceless fricative f, which developed from the voiced aspirate[ stops]. Broadly speaking, f is the outcome of all the voiced aspirated except in Latin; there, f is just the word-initial outcome, and several other reflexes are found word-internally. (248)

The main hallmark of Latin consonantism that sets it apart from its sister Italic languages, including the closely related Faliscan, is the outcome of the PIE voiced aspirated in word-internal position. In the other Italic dialects, these simply show up written as f. In Latin, that is the usually outcome word-initially, but word-internally the outcome is typically a voiced stop, as in nebula 'cloud' < *nebh-oleh2, medius 'middle' < *medh(i)i̯o-, angustus 'narrow' < *anĝhos, and ninguit < *sni-n-gwh-eti)

・ 寺澤 芳雄(編) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

・ Fortson IV, Benjamin W. Indo-European Language and Culture: An Introduction. Malden, MA: Blackwell, 2004.

2019-05-29 Wed

■ #3684. l と r はやっぱり近い音 [phonetics][phonology][dissimilation][l][r][japanese]

日本語母語話者は英語その他の言語で区別される音素 /l/ と /r/ の区別が苦手である.日本語では異なる音素ではなく,あくまでラ行子音音素 /r/ の2つの異音という位置づけであるから,無理もない.英語を学ぶ以上,発音し分け,聴解し分ける一定の必要があることは認めるが,区別の苦手そのものを無条件に咎められるとすれば,それは心外である.生得的な苦手とはいわずとも準生得的な苦手だからである.どうしようもない.日本語母語話者が両音の区別が苦手なのは,音声学的な英語耳ができていないからというよりも,あくまで音韻論的な英語耳ができていないからというべきであり,能力の問題というよりは構造の問題として理解する必要がある.

しかし,一方で音声学的な観点からいっても,l と r は,やはり近い音であることは事実である.このことはもっと強調されるべきだろう.ともに流音 (liquid) と称され,聴覚的には母音に近い,流れるような子音と位置づけられる.調音的にいえば l と r が異なるのは確かだが,特に r でくくられる音素の実際的な調音は実に様々である(「#2198. ヨーロッパ諸語の様々な r」 ([2015-05-04-1]) を参照).そのなかには [l] と紙一重というべき r の調音もあるだろう.実際,日本語母語話者でも,ラ行子音を伝統的な歯茎弾き音 [ɾ] としてでなく,歯茎側音 [l] として発音する話者もいる.l と r は,調音的にも聴覚的にもやはり類似した音なのである.

実は,/l/ と /r/ を区別すべき異なる音素と標榜してきた英語においても,歴史的には両音が交替しているような現象,あるいは両者がパラレルに発達しているような現象がみられる.よく知られている例としては,同根に遡る pilgrim (巡礼者)と peregrine (外国の)の l と r の対立である.語源的には後者の r が正統であり,前者の l は,単語内に2つ r があることを嫌っての異化 (dissimilation) とされる.同様に,フランス語 marbre を英語が借用して marble としたのも異化の作用とされる.異化とは,簡単にいえば「同じ」発音の連続を嫌って「類似した」発音に切り替えるということである.

したがって,上記のようなペアから,英語でも l と r は確かに「同じ」音ではないが,少なくとも「類似した」音であることが例証される.英語の文脈ですら,l と r は歴史的にやはり近かったし,今でも近い.

関連して,以下の記事も参照.

・ 「#72. /r/ と /l/ は間違えて当然!?」 ([2009-07-09-1])

・ 「#1618. 英語の /l/ と /r/」 ([2013-10-01-1])

・ 「#1817. 英語の /l/ と /r/ (2)」 ([2014-04-18-1])

・ 「#1818. 日本語の /r/」 ([2014-04-19-1])

・ 「#1597. star と stella」 ([2013-09-10-1])

・ 「#1614. 英語 title に対してフランス語 titre であるのはなぜか?」 ([2013-09-27-1])

2019-05-20 Mon

■ #3675. kn から k が脱落する音変化の過程 [pronunciation][phonetics][sound_change][consonant][phonotactics][assimilation][dissimilation][silent_letter]

knead, knee, knell, knife, knight, knob, knock, knot, know などに見られる <kn> のスペリングは,発音としては [n] に対応する.これは,17世紀末から18世紀にかけて [kn] → [n] の音変化が生じたからである.この話題については,本ブログでも以下の記事で扱ってきた.

・ 「#122. /kn/ で始まる単語」 ([2009-08-27-1])

・ 「#1290. 黙字と黙字をもたらした音韻消失等の一覧」 ([2012-11-07-1])

・ 「#1902. 綴字の標準化における時間上,空間上の皮肉」 ([2014-07-12-1])

・ 「#3482. 語頭・語末の子音連鎖が単純化してきた歴史」 ([2018-11-08-1])

・ 「#3386. 英語史上の主要な子音変化」 ([2018-08-04-1])

この音変化は,数世代の時間をかけて [kn] → [xn] → [hn] → [n] という段階を経ながら進行したと考えられている.Dobson (Vol. 2, §417) より,解説箇所を引用する.

In OE and ME [k] in the initial group kn- in, for example, knife had the same pronunciation as before the other consonants (e.g. [l] in cliff), and is retained as [k] by all sixteenth- and most seventeenth-century orthoepists. The process of loss was that, in order to facilitate transition to the [n] (which is articulated with the point of the tongue, not the back as for [k]), the stop was imperfectly made, so that [k] became the fricative [χ], which in turn passed into [h]; the resulting group [hn] then, by assimilation, became voiceless [n̥], which was finally re-voiced under the influence of the following vowel.

この音変化の時期については,Dobson は次のように考えている.

[T]he entry of this pronunciation into educated StE clearly belongs to the eighteenth century. The normal seventeenth-century pronunciation was still [kn], but the intermediate stages [hn] and/or [n̥] were also in (perhaps rare) use.

この音変化のタイミングは,「#1902. 綴字の標準化における時間上,空間上の皮肉」 ([2014-07-12-1]) で示唆したとおり方言によって早い遅いの差があったので,いずれにせよ幅をもって理解する必要がある.

関連して,gnarr, gnash, gnat, gnaw, gnome における [gn] → [n] の音変化についてもみておこう.一見すると両変化はパラレルに生じたのではないかと疑われるところだが,実際には「#1290. 黙字と黙字をもたらした音韻消失等の一覧」 ([2012-11-07-1]) で記したように両者のタイミングは異なる.[gn] → [n] のほうが少し早いのである.

しかし,Dobson (Vol. 2, §418) は精妙な音変化の過程を想定して,両変化はやはり部分的には関連していると考えているようだ.

Initial [gn] had two developments which affected educated speech in the sixteenth and seventeenth centuries. In the first the [g] was lost by a direct process of assimilation to [n]; too early opening of the nasal passage would tend to produce [ŋn], which would forthwith become [n]. In the second [gn] by dissimilation becomes [kn], the vibration of the vocal chords being delayed fractionally and coinciding, not with the making of the stop, but with the opening of the nasal passage; thereafter it develops with original kn- through [χn] and [hn] to [n̥] and [n].

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 1st ed. 2 vols. Oxford: Clarendon, 1957.

2019-04-09 Tue

■ #3634. 仮名による英語音声表記の是非 [ipa][phonetics][elt][hiragana]

『英語教育』4月号に,上野氏による「教育的な英語音声表記としての仮名の可能性:歴史から学び現在に活かす」と題する記事が掲載されており,興味深く読んだ.日本で出版されている英語の辞書,単語集,教科書などで,IPA (International Phonetic Alphabet) 表記やそれに準じたアルファベット使用の表記を採用せずに,平仮名や片仮名を用いるものが散見されるが,その教育的効果はどんなものなのだろうかと思っていた.

仮名表記の是非を巡る議論は,昔からあったようだ.IPA 導入以前には英語学習に際して仮名表記が行なわれていたが,いったん IPA が導入されると仮名表記の分が相対的に悪くなった.「非科学的」「不正確」「種々の約束が必要」というイメージが付されたからだ.

しかし,一方で IPA などによる音声表記への理解が深まってくると,一種の反動が起こってきた.そして,岡倉由三郎や市河三喜という大物が,仮名表記の擁護に乗り出す.IPA も仮名表記もあくまで表記にすぎず,両者の精粗の違いは程度の問題だという議論が起こってきたのである.岡倉は,IPA は初学者にとって未知数だが,学ぼうとしている英語の文字遣い自身が未知数であるときに,別の未知数をもって学ばなければならないというのはおかしな話しだと至極まともな議論を展開した.市河も,学術的視点ではなく教育的視点に立てば,仮名表記も効果的ではないかと評価した.

結局のところ,IPA にせよ仮名表記にせよ,いかなる目的で英語音を表記しようとしているかという点が最も重要なのであり,それに応じて「(非)科学的」「(不)正確」「種々の約束(の要不要)」の評価も変わってくるだろう.「#669. 発音表記と英語史」 ([2011-02-25-1]) でも論じたように,narrow transcription か broad transcription かというのは,どちらかが絶対的に良いという問題ではなく,目的に依存する相対的な問題である.したがって,仮名表記も絶対的に劣っているとか優れているとかいう議論にはなり得ない.

(レベルにもよるだろうが)英語教育上,実際に仮名表記がどれだけ効果的なのかに関する実証的な研究は,ほとんどなされていないようだ.しかし,上野らの発音指導に関する調査によると「母語援用群の発音が最も向上し,学習者の認知的負荷も最も低くなった」 (69) とある.たとえば「ゥラィト」のような表記から,学習者は音声情報について重要な直感を得られるという.上野は「教育的表記にとって重要なのは,音声をどれだけ正確に表記するのかではなく,いかにして学習者に学習困難な外国語の発音を習得させるかである.ともすれば,学習者が既に持っている母語の長音感覚を足場がけにするために仮名表記を活用しても良いのではないだろうか」 (69) と締めくくっている.

関連して,IPA とその歴史について「#822. IPA の略史」 ([2011-07-28-1]),「#3362. International Phonetic Association (IPA)」 ([2018-07-11-1]),「#3363. International Phonetic Alphabet (IPA)」 ([2018-07-12-1]),「#251. IPAのチャート」 ([2010-01-03-1]) で書いてきたので参照されたい.

・ 上野 舞斗 「教育的な英語音声表記としての仮名の可能性:歴史から学び現在に活かす」『英語教育』2019年4月号,大修館書店,2019年3月14日.68--69頁.

2019-02-10 Sun

■ #3576. 黒人英語 (= AAVE) の言語的特徴 --- 発音 [aave][variation][variety][rhotic][pronunciation][phonetics][phonotactics]

日本語で「黒人英語」と言い習わされている英語変種は,社会言語学では AAVE (= African American Vernacular English) と呼ぶことが多い.他にも Black English Vernacular, African-American English, Afro-American (English), (American) Black English, black English など様々な呼び方が行なわれているが,以下は AAVE で通す.

本ブログでは「#1885. AAVE の文法的特徴と起源を巡る問題」 ([2014-06-25-1]) を含む aave の各記事で AAVE の言語的特徴や起源について紹介してきた.毎年のように AAVE に関心のある学生がゼミなどに現われることもあり,今日から向こう数回にわたり,もう少し体系的に AAVE の言語的特徴を紹介していきたい.McArthur の英語事典の BLACK ENGLISH VERNACULAR の項 (133--35) に依拠しながら,発音,文法,語彙,語用などの部門別に紹介していく予定である.

今回はイントロとして AAVE そのものが一枚岩ではなく,変異 (variation) に特徴づけられる変種であることをまず強調した上で,発音の特徴へと進みたい.AAVE は,米国の黒人の大多数が母方言とする英語変種である.しかし,その内部には種々の下位変種があり,社会階層によっても異なるし,都市・田舎の別によっても異なる.比較的「標準的な」ものから,教育を受けておらず,生まれ育った環境から外に出ない貧しい黒人によって話される「訛りのきつい」ものまで幅広い.標準的な AAVE といっても,標準英語と同様に地域による差異は存在する.南部の AAVE は(白人の話す)南部英語の語法を取り込んでいるし,北部の AAVE も同様である.個人や状況によっても,訛の強い AAVE 変種と標準英語に近い変種との交替 (style-shifting) がしばしば見られ,(社会)言語学的に正確な記述は困難を極める.

では,典型的な AAVE の発音特徴をいくつか挙げていこう.

(1) 一般的なアメリカ南部方言と同様に,non-rhotic である.car は "ca" のように,party は "pahty" のように発音される.唇音を含む子音群に起こる /l/ は脱落し,help は "hep" に,self は "sef" になる.r や l は,We're coming や We'll be here などにおいても脱落し,"We comin" や "We be here" のようになる.

(2) -ing において,/ŋ/ は /n/ で置換される.coming, running は,したがって "comin", "runnin" となる.

(3) 語末の子音群は縮減される.desk, test, cold はそれぞれ "des", "tes", "col" となる.

(4) 過去形語尾 /d/ も子音群において脱落する.looked, talked は,"look", "talk" となってしまう.

(5) 語頭の /ð/ はしばしば /d/ で発音され,that day, this house が "dat day", "dis house" となる.

(6) 語末の /θ/ はしばしば /f/ で発音され,booth, south が "boof", "souf" となる.

(7) 2音節語において,しばしば第1音節に強勢が落ちる.たとえば,標準英語と異なり "pólice", "défine" などと発音される.

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

2019-01-01 Tue

■ #3536. one, once, none, nothing の第1音節母音の問題 [vowel][phonetic_change][phonetics][indefinite_pronoun][pronoun][personal_pronoun]

明けましておめでとうございます.このブログも足かけ11年目に突入しました.平成も終わりに近づいていますが,来たるべき時代にかけても,どうぞよろしくお願い申し上げます.

新年一発目は,ある意味で難しい話題.最近,<o .. e> ≡ /ʌ/ の問題について「#3513. come と some の綴字の問題」 ([2018-12-09-1]) で触れた.その際に,one, none などにも触れたが,それと関連する once とともに,この3語は実に複雑な歴史をもっている.「#86. one の発音」 ([2009-07-22-1]),「#89. one の発音は訛った発音」 ([2009-07-25-1]) でも,現代に至る経緯は簡単に述べたが,詳しく調べると実に複雑な歴史的経緯があるようだ.母音の通時的変化と共時的変異が解きほぐしがたく絡み合って発達してきたようで,単純に説明することはできない.ということで,中尾 (207) の解説に丸投げしてしまいます.

one/none/once: ModE では [ū?ō?ɔː?ɔ] の交替をしめす.史的発達からいえば PE [oʊ] が期待される.事実 only (<ānlic/alone (<eall ān)/atone にはそれが反映されている.PE の [ʌ] をもつ例えば [wʌn] はすでに16--17世紀にみられるが,これは方言的または卑俗的であり,1700年まで StE には受けられていない.しかしそのころから [oːn] を置換していった.

上述3語の PE [ʌ] の発達はつぎのようであったと思われる.すなわち,OE ɑːn > ME ɔːn,方言的上げ過程 . . . を受け [oːn] へ上げられた.語頭に渡り音 [w] が挿入され (cf. Hart の wonly) . . . woːn > (GVS) uː > (短化 . . .) ʊ > (非円唇化) ʌ へ到達する . . . .

この解釈では,語頭への w 挿入により上げを経てきた歴史にさらに上げが上乗せされ,ついに高母音になってしまったというシナリオが想定されている.いずれにせよ,方言発音の影響という共時的な側面も相俟って,単純には説明できない発音の代表格といっていいのかもしれない.

なお,上では one, none, once の3語のみが注目されていたが,このグループに関連語 nothing (< nā(n) þing) も付け加えておきたい.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2018-12-03 Mon

■ #3507. NURSE Merger [sound_change][phonetics][centralisation][vowel][merger][ame_bre]

herd, heard, stir, word, nurse, myrrh などの <Vr> の綴字をもつ単語において,対応する音はいずれも /əː(r)/ となる.発音と綴字の関係が「1対多」となり英語学習においては厄介な現象なのだが,これは近代英語期に生じた NURSE Merger (中舌化 (centralisation) とも)という音変化の結果である.初期近代英語期までは,これらの語はおよそ綴字に示される通りの母音をもっており,発音上互いに区別されていた.ところが,後に融合 (merger) が生じ,すべて同一音に帰してしまった.一方,綴字はかつての母音に対応したまま固定してしまったのである.

この融合が始まった時期は,/ɪr/, /ɛr/, /ʌr/ の各々によっても方言によっても異なっていた./ɪr/, /ɛr/ については15世紀初めから北部方言,続いて東部方言で始まっており,16世紀初めにはロンドンの俗語にもみられた.標準英語では16世紀半ばから始まっていたようだ.一方,/ʌr/ の融合は遅れて17世紀半ばから始まり,個人によっては18世紀まで区別を保った者もあった(Shakespeare は区別していた).全体としていえば,標準英語における3者の融合は18世紀末までに完了していたとみてよいだろう(中尾,p. 304--07).

なお,/ɛr/ については,中英語期に下げを経た /ar/ との間で揺れがみられ,その揺れが現在まで受け継がれた結果として,clerk のイギリス発音 /ˈklɑ:k/ とアメリカ発音 /ˈklə:rk/ などの差が生まれている(他の例として Derby, Berkeley, sergeant, person/parson, vermin/varmin(t), university/varsity なども).これについては「#211. spelling pronunciation」 ([2009-11-24-1]),「#1343. 英語の英米差を整理(主として発音と語彙)」 ([2012-12-30-1]),「#2274. heart の綴字と発音」 ([2015-07-19-1]) の記事を参照.

NURSE Merger について,伝統方言ではこれが生じておらず,いまだ初期近代英語期の母音の区別が保たれているケースも多いことを付け加えておこう.たとえばスコットランド英語では stirred /stɪrd/, heard /hɛrd/, word /wʌrd/ などの発音が健在である (Gramley 381) .グラスゴーに留学していた私は「綴字通りの発音でわかりやすい!」と感動したものである.共時的にはスコットランド英語が綴字発音 (spelling_pronunciation) を採用しているかのようにみえるが,歴史的にはスコットランド英語が古音を保持しているにすぎない.

・ Gramley, Stephan. The History of English: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2012.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2018-12-01 Sat

■ #3505. THOUGHT-NORTH-FORCE Merger [sound_change][phonetics][vowel][merger][lexical_set]

標記の3語に代表される各々の lexical set は,初期近代英語では互いに異なる母音(と r 音の連鎖)をもっていた.これらが,近代英語期中にイングランド南部などの方言で /ɔː/ 音へと融合 (merger) した(ケルト系,西インド諸島,アメリカ発音などでは融合していない).融合に至るまでにいくつかの音変化が関与しており,発展の経緯は意外と複雑である.Gramley (190) より,各段階の音変化を示そう.

| THOUGHT | NORTH | FORCE | |

|---|---|---|---|

| EModE | ɒː | ɒr | oːr |

| Pre-R lengthening | - | ɒːr | - |

| Pre-R breaking and laxing | - | - | ɔər |

| Phonetic shift | ɔː | ɔːr | - |

| R-dropping | - | ɔː | ɔə |

| 1st FORCE Merger (smoothing) | - | - | ɔː |

| Mod RP | ɔː | ɔː | ɔː |

表中に "1st FORCE Merger" とあることから示唆されるように,"2nd FORCE Merger" もあり,こちらは現在進行中である.これは,your, poor, moor などの /ʊə/ 音が滑化 (smoothing) して /ɔː/ へ融合していく変化である.結果として sure = shore = /ʃɔː/ などとなるが,現在進行中ということもあり,単語によって変化を経る,経ないの違いがみられる.

・ Gramley, Stephan. The History of English: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2012.

2018-11-07 Wed

■ #3481. 日本語のガ行鼻濁音の奥深さ? [phonology][phoneme][phonaesthesia][language_myth][sociolinguistics][phonetics][consonant][nasal]

11月2日の読売新聞朝刊に「鼻濁音 大人の奥深さ醸し出す」と題する記事が掲載されていた.ボサ・ノヴァ・アーティストの中村善郎氏による「もったいない語辞典」の記事である.

〽夕焼け空がマッカッカ とんびがくるりと輪を描いた――.三橋美智也の「夕焼けとんび」で,子供の頃心に残った一節.「とんびが」の「が」が「ンガ」という感じに近く,見事な鼻濁音.その頃知識はなかったけれど,話し言葉と違い,歌の中では甘く丸く響く.それが綺麗だな,と思っていた.

鼻濁音は鼻に抜くと云うか,僕の印象では鼻の奥を後ろに広げて響かせる.普通に発音すると浅くがさつで耳障りな濁音を,柔らかく奥行きのある音に.邦楽や昭和の歌謡曲などでは必須の鼻濁音だが,ほぼ姿を消した.鼻濁音が醸し出すのは一定の距離感を崩さない大人の佇まいと奥深さ.濁音は押し付けがましく幼い自己主張.時にはそれが可愛さにも繋がるが.普段着のままの濁音,居住まいを正す鼻濁音,そんな面もある気がする.

ポルトガル語で歌うボサ・ノヴァは鼻音系を駆使する.ポル語自体の特徴であるがそれ以上に,生の感情を投げつけるような無粋さとは対極のあり方が,より美しい発音を求める…….ジョアン・ジルベルトを聴くとそんな風に思う.

鼻音を駆使する事は身体の後ろにも声を広げ,身体全体を響かせる事を可能に.その場を埋め尽くす声.発信すると云うよりは場の空気を変える.そう云ったかつての表現にも学ぶことは多いと思う.

距離を置く大人の /ŋ/ と押しつけがましい子供っぽい /g/ という対比がおもしろい.ガ行鼻濁音鼻濁音が「甘く丸く響く」というのも,不思議と共感できる.ガ行鼻濁音が喚起するポジティヴなイメージは,広く共有されるものかもしれない.

音声学や音韻論の立場からいえば,もちろんガ行鼻濁音も1子音にすぎない.日本語(共通語)では /g/ の異音,英語では独立した音素という違いはあるが,各言語を構成する1音にすぎず,機能的には他の異音や音素と変わるところがない.そこに何らかのイメージが付随しているとすれば,上記のような聴覚心理的な音感覚性 (phonaesthesia) の問題か,あるいは社会音声学的な問題だろう.

英語の /ŋ/ を社会音声学的な観点から扱った話題としては,-ing 語尾に関するものが知られている(「#1363. なぜ言語には男女差があるのか --- 女性=保守主義説」 ([2013-01-19-1]),「#1370. Norwich における -in(g) の文体的変異の調査」 ([2013-01-26-1]),「#1508. 英語における軟口蓋鼻音の音素化」 ([2013-06-13-1]),「#1764. -ing と -in' の社会的価値の逆転」 ([2014-02-24-1]) を参照).厳密には /ŋ/ 音そのものの問題というよりも,/ŋ/ 音を含む形態素の異形態の問題というべきだが,これらの記事を読んでもらえば分かるように,音に付随するイメージは,普遍的なものというよりも,多分に言語共同体に依存する社会的なものかもしれない.標題の「日本語のガ行鼻濁音の奥深さ」も,自然なものというよりも,社会的なものなのかもしれない.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow