2018-11-03 Sat

■ #3477. 2種類の音変化 --- 強化と弱化 [phonetics][phonology][sound_change][consonant][vowel][terminology][sonority]

音変化には,互いに逆向きの2種類のタイプがある.強化 (fortition, strengthening) と弱化 (lenition, weakening) である.各々について服部 (49) の記述を引用する.

[ 強化 ] 知覚上の観点から聞き手が理解しやすいように,隣接する分節音との対立を強めたり,個々の分節音の際立った特性を強めることをいう.発話に際し,調音エネルギーの付加を伴う.たとえば,異化 (dissimilation),長母音化 (vowel lengthening),二重母音化 (diphthongization),音添加 (addition),音節化 (syllabification),無声化 (devoicing),帯気音化 (aspiration) などがこれに含まれる.一般的に,調音時の口腔内の狭窄をせばめる方向に向かうため,子音的特性を強めることになる.

[ 弱化 ] 話し手による調音をより容易にすることをいう.強化に比べ,調音エネルギーは少なくて済む.同化 (assimilation),短母音化 (vowel shortening),単一母音化 (monophthongization),非音節化 (desyllabification),音消失 (debuccalization),有声化 (voicing),鼻音化 (nasalization),無気音化 (deaspiration),重複子音削除 (degemination) などを含む.強化とは逆に,子音性を弱め,母音性を高めることになる.

調音上の負担を少なくするという「話し手に優しい」弱化に対して,知覚上の聞き取りやすさを高めるという「聞き手に優しい」強化というペアである.会話が話し手と聞き手の役割交替によって進行し,互いに釣り合いが取れているのと平行して,音変化も弱化と強化のバランスが保たれるようになっている.どちらかのタイプ一辺倒になることはない.

服部 (49) は2種類の音変化が生じる動機づけについて「リズム構造に合わせる形で生じる」とも述べている.これについては「#3466. 古英語は母音の音量を,中英語以降は母音の音質を重視した」 ([2018-10-23-1]) を参照.

・ 服部 義弘 「第3章 音変化」 服部 義弘・児馬 修(編)『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.47--70頁.

2018-08-28 Tue

■ #3410. 英語における「合拗音」 [labiovelar][pronunciation][phonetics][consonant][japanese][indo-european][comparative_linguistics][norman_french]

昨日の記事「#3409. 日本語における合拗音の消失」 ([2018-08-27-1]) で,合拗音「クヮ」「グヮ」音が直音化した経緯に注目した.合拗音の [kw], [gw] という「子音+半子音」の部分に着目すれば,話題としては,印欧語比較言語学でいうところの軟口蓋唇音 (labiovelar) ともつながってくる (cf. 「#1151. 多くの謎を解き明かす軟口蓋唇音」 ([2012-06-21-1])) .

英語では印欧祖語に遡るとされる [kw] や [gw] は比較的よく保存されており,この点では日本語の音韻傾向とは対照的である.綴字としては典型的に <qu>, <gu> で表わされ,queen, quick, liquid, language, sanguine などの如くである.さらにいえば,英語では [k], [g] が先行する音環境に限らず,一般に [w] はよく保存されている.

とはいうものの,そのような英語でも歴史的な [w] が失われているケースはある.「#383. 「ノルマン・コンケスト」でなく「ノルマン・コンクェスト」」 ([2010-05-15-1]) で見たように,フランス借用語のなかでも,Norman French から取り込まれたものは,その方言の音韻特徴を反映して /kw/ が保たれているが (e.g. conquest /ˈkɒŋkwɛst/) ,Central French からのものは,その方言の特徴を受け継いで /w/ が落ちている (e.g. conquer /ˈkɒŋkə/) .

また,「#51. 「5W1H」ならぬ「6H」」 ([2009-06-18-1]),「#184. two の /w/ が発音されないのはなぜか」 ([2009-10-28-1]) で見たたように,後舌母音が後続する場合の [w] は脱落しやすいという調音的な事情があり,それにより how, who, sword, two などの発音(と綴字とのギャップ)が生じている.

[w] は半子音と呼ばれるだけに中途半端な音声的特質をもっており,日本語でも英語でもその挙動(の歴史)は複雑である.

2018-08-27 Mon

■ #3409. 日本語における合拗音の消失 [labiovelar][pronunciation][phonetics][consonant][japanese]

合拗音とは古い日本語で「クヮ」「グヮ」などと表記された [kwa, gwa] 音のことである.もともと日本語には合拗音なる音はなかった.漢語とともに漢字音としての合拗音が導入され,中世前期に日本語の音韻へ取り込まれていったものである.しかし,近世後期になると,日本語の本来的な音韻へ回帰するかのごとく,再び合拗音が消滅するに至った.かつての合拗音「クヮ」「グヮ」は,直音「カ」「ガ」へ合一している.

沖森 (319--20) によれば,合拗音の直音化の時期については方言差があった.

合拗音のクヮ [kwa]・グヮ [gwa] は,「火事」をクヮジ,「因果」をイングヮというように漢字音において用いられてきたが,この時代において直音化してカ [ka]・ガ [ga] となった.上方語と江戸語ではその変化の時期は異なっているが,前掲の『浮世風呂』(二・上)に見える,上方と江戸の女性が言葉について言い争う場面で,上方の女性が,江戸ではグヮイをガイ,クヮンをカンと発音していることを非難している

お慮外(りょぐわい)も,おりよげへ.観音(くわんおん)さまも,かんのんさま.なんのこつちやろな.

すなわち,江戸語では十九世紀初めにはすでに直音化していたのに対して,上方語ではあまり直音化が進んでいなかったことを物語っている.江戸語では『音曲玉淵集』に「くわの字,かとまぎれぬやうにいふべきこと」と注記されるように,上方語よりもいち早く十八世紀初期には合拗音の直音化が生じていたことがわかる.これに対して,上方語では十九世紀に入っても遅い時期に変化したようである.

合拗音と直音の合一という音韻変化に関して,さらに複雑かつ興味深いのは,そこに社会語用論的な側面もあったらしいことだ.両者が区別されるか合一するかは,話者の教養の程度や,言葉遣いの丁寧さにも依存したという.上述のように合拗音は漢字音に基づくものであり,漢字や漢語の知識がない者にとって,その区別は容易ではなかった.実際,混同に基づく合一は早くも13世紀から例証されるようだ(沖森,pp. 320--21).

合拗音の消失が日本語の一般的な音韻傾向に沿うものであることは,様々に指摘されている.たとえば,[kwa, gwa] から半子音 [w] が落ちたということは,しばしば日本語のウラルアルタイ語的性格を表わすものと言われる2重子音の忌避の1例として説明することができる(『日本語百科大事典』 pp. 256--57) .一方,沖森 (318) は,次のように,日本語音韻史のより広い観点から「唇音退化」の一環として位置づけることができるという(cf. 「#1271. 日本語の唇音退化とその原因」 ([2012-10-19-1])).

ハ行子音の [ɸ] → [h] [çi],すなわち両唇摩擦音から声門摩擦音・喉頭〔ママ〕摩擦音へという変化は,調音する上で唇の関与をより軽減したものである.エが [e] に,オが [o] に,そして,ウが円唇母音から非円唇母音に変化したのも同一の傾向にある.さらにいえば,古くに,ヰ・ヱが [i]・[je] に変化したのも両唇音 w の喪失であり,後述する合拗音の直音化 [kwa] → [ka] も同じ流れである.こうした,唇の緊張を緩める方向で変化してきたことを歴史の大きな流れとして「唇音退化」ということがある.発音の負担を軽くしようという欲求に基づくものである.

なお,現代でも,東北北部,北陸,四国,九州,沖縄などで直音と合拗音の区別が存続している方言もある.

・ 『日本語百科大事典』 金田一 春彦ほか 編,大修館,1988年.

・ 沖森 卓也 『日本語全史』 筑摩書房〈ちくま新書〉,2017年.

2018-08-04 Sat

■ #3386. 英語史上の主要な子音変化 [sound_change][consonant][phonetics][phonology][phonemicisation][fricative_voicing][rhotic][degemination][h]

英語史では一般に,母音(特に長母音)の変化は数多く生じてきたものの,子音の変化は比較的まれだったといわれる(cf. 「#1402. 英語が千年間,母音を強化し子音を弱化してきた理由」 ([2013-02-27-1])).この母音と子音の傾向の対照性については,英語の韻律 (prosody) が大きく関わっているといわれる.確かに子音の変化には目立ったものが見当たらないが,その中でもあえてメジャーなものを挙げるとすれば,Minkova and Stockwell (36) に依拠して,以下の5点に注目したい.

・ Simplification of long consonants

・ Phonemicization of the voiced fricatives [v, ð, z]

・ Vocalization or loss of [ɣ], [x], [ç] and distributional restrictions on [h]

・ Loss of [-r] in some varieties of English

・ Simplification of the consonant clusters [kn-], [gn-], [wr-], [-mb], [-ng]

1点目の "Simplification of long consonants" とは degemination ともいわれる過程で,後期古英語から初期中英語にかけて生じた.これにより,古英語 gyldenne "golden" が 中英語 gyldene などとなった.これの現代英語への影響としては,「#1854. 無変化活用の動詞 set -- set -- set, etc.」 ([2014-05-25-1]) や「#1284. 短母音+子音の場合には子音字を重ねた上で -ing を付加するという綴字規則」 ([2012-11-01-1]) を参照されたい.

2点目の "Phonemicization of the voiced fricatives [v, ð, z]" は,fricative_voicing と呼ばれる過程である.「#1365. 古英語における自鳴音にはさまれた無声摩擦音の有声化」 ([2013-01-21-1]) でみたように,これらの無声・有声摩擦音のペアは単なる異音の関係だったが,フランス借用語などの影響により,両者が異なる音素として独立することになった./v/ の音素化の話題については,「#1222. フランス語が英語の音素に与えた小さな影響」 ([2012-08-31-1]),「#2219. vane, vat, vixen」 ([2015-05-25-1]),「#2230. 英語の摩擦音の有声・無声と文字の問題」 ([2015-06-05-1]) を参照.

3点目の "Vocalization or loss of [ɣ], [x], [ç] and distributional restrictions on [h]" は,これらの摩擦音が音韻環境により複雑な変化を遂げたことを指す.例えば,古英語 dragan, sagu; hlot, hræfn, hnecca; boh, heah, sohte; toh, ruh, hleahtor が,それぞれ中英語で draw(en), saw(e); lot, raven, neck; bow(e), hei(e), sout(e); tuf, ruff, lauhter などとなった事例を挙げておこう.heir, honest, honour, hour などの語頭の h の不安定さの話題も,これと関わる(「#214. 不安定な子音 /h/」 ([2009-11-27-1]) および h の各記事を参照).

4点目の "Loss of [-r] in some varieties of English" は,non-prevocali r を巡る問題である(「#452. イングランド英語の諸方言における r」 ([2010-07-23-1]) および の各記事を参照).

5点目の "Simplification of the consonant clusters [kn-], [gn-], [wr-], [-mb], [-ng]" は,各子音群の端の子音が脱落する音韻過程である.これらの子音に対応する文字が現在も綴字に残っているので,それと認識しやすい.「#122. /kn/ で始まる単語」 ([2009-08-27-1]),「#34. thumb の綴りと発音」 ([2009-06-01-1]), 「#724. thumb の綴りと発音 (2)」 ([2011-04-21-1]) のほか,より一般的に「#1290. 黙字と黙字をもたらした音韻消失等の一覧」 ([2012-11-07-1]),「#2518. 子音字の黙字」 ([2016-03-19-1]) を参照.

以上のように,母音に比べて種類は少ないとはいえ,子音の変化もこうみてみると現代英語の音韻・綴字の問題にそれなりの影響を及ぼしているものだと感じられる.

・ Minkova, Donka and Robert Stockwell. "Phonology: Segmental Histories." A Companion to the History of the English Language. Ed. Haruko Momma and Michael Matto. Chichester: Wiley-Blackwell, 2008. 29--42.

2018-07-29 Sun

■ #3380. 大母音推移は複数の音韻変化の集合体か? (2) [gvs][phonetics][diphthong][vowel][merger]

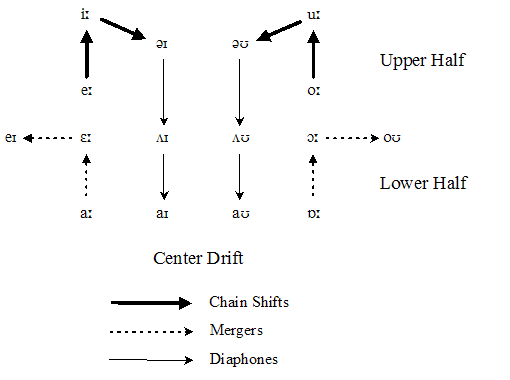

昨日の記事 ([2018-07-28-1]) に引き続き,大母音推移 (gvs) の話題.Minkova and Stockwell は,GVS と称されている現象は1つの音韻過程ではなく,3つの部分からなる複合的なプロセスとみている.Minkova and Stockwell (34) による改訂版 GVS の図は以下の通り(服部,p. 60 の図を参照し,見やすくするために少々改変を加えた).

Minkova and Stockwell は,上二段 (Upper Half) の太い実線で示される過程のみが純粋な意味での連鎖推移 (Chain Shifts) であり,下二段の破線で示される部分は融合 (Mergers) の過程として区別している. また,内側の細い実線で示される過程 (Diaphones) は各変種における異音の変化を表わしており,GVS とは独立した Center Drift という別の変化としてとらえている.つまり,全体が Chain Shifts, Mergers, Center Drift という独立した3部分から構成されており,決して1つの音韻過程ではないと主張しているのである.

各々の過程が生じた年代もまちまちで,Chain Shifts が1550年頃までには終わっていたのに対して,Mergers は18世紀まで継起的に起こっており,Center Drift は現代でも各地域変種で続いているという.

英語音韻史上の最大の謎である大母音推移を巡っては,近年でもこのように新解釈が提案されている.比較的最近の他の提案としては,以下も参照.

・ 「#495. 一枚岩でない大母音推移」 ([2010-09-04-1])

・ 「#1404. Optimality Theory からみる大母音推移」 ([2013-03-01-1])

・ 「#1405. 北と南の大母音推移」 ([2013-03-02-1])

・ 「#1422. 大母音推移の入力は内わたり2重母音だった?」 ([2013-03-19-1])

・ 「#2081. 依存音韻論による大母音推移の分析」 ([2015-01-07-1])

・ Minkova, Donka and Robert Stockwell. "Phonology: Segmental Histories." A Companion to the History of the English Language. Ed. Haruko Momma and Michael Matto. Chichester: Wiley-Blackwell, 2008. 29--42.

・ 服部 義弘 「第3章 音変化」服部 義弘・児馬 修(編)『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.47--70頁.

2018-07-28 Sat

■ #3379. 大母音推移は複数の音韻変化の集合体か? (1) [gvs][phonetics][diphthong][vowel][me][emode]

大母音推移 (gvs) が英語音韻史上,最大の謎と称されるのは,連鎖的な推移であるとは想定されているものの,母音四辺形のどこから始まったかについて意見が分かれているためである.上昇や2重母音化の過程がどこから始まり,次にどこで生じたのかが分からなければ,push chain も drag chain も論じにくい.近年では「大母音推移」は1つの連鎖的な推移とみなすことはできず,複数の変化の集合体にすぎないという立場を取る論者も少なくない.服部 (58--59) は,大母音推移の開始点と開始時期を巡る問題について,学説史を踏まえて次のようにまとめている.

GVS を構成する各変化は同時に起こったわけではなく,上二段の変化 (eː → iː, oː → uː, iː → əɪ, uː → əʊ) は下二段の変化に比べかなり早く,1400年頃に始まり1550年頃までには完了していたと考えられる.一方,下二段の変化については,それから数十年遅れて開始され,1700年代中頃まで変化の過程が継続していたとされる.上二段のうち,狭母音の二重母音化と狭中母音の上昇化のいずれかが先に起こったかについては,意見が分かれ,Jespersen (1909) は,まず狭母音が二重母音化を開始し,次いでその結果生じた空白を埋めるべく,一段下の狭中母音が引き上げられたと主張した.これを引き上げ連鎖説 (drag-chain theory) という.他方,オーストリアの Karl Luick (1865--1935) はその著書 (1914--1940) において,Jespersen とは逆に,狭中母音の上昇化が先に起こり,/iː/, /uː/ の位置まで高められたため,/iː/, /uː/ は新しい狭母音との融合を回避するため,いわばそれに押し上げられる形で二重母音化したとする説を提唱した.これを押し上げ連鎖説 (push-chain theory) と称する.押し上げ連鎖説に関して,母音空間の最下段,すなわち広母音からの連鎖的押し上げを主張する論者が少なからずいるが,GVS に関する限りは,上述の上二段と下二段の時期的ずれからみて,最下段から連鎖推移が始まったと考えるのは無理である.また,GVS の開始時期についても意見が分かれており,近年では13世紀にまで遡らせることができ,しかも上二段の変化はほぼ同時に始まったとする論者もいる (Stenbrenden 2010, 2016 など).

いわゆる GVS は,上二段と下二段に関する少なくとも2つの異なる音韻変化からなっていると考えた方がよさそうである.先に上二段の過程が,後に下二段の過程が開始され,振り返ってみれば全体として音韻がシフトしたように見えるというわけだ.上二段について引き上げなのか押し上げなのかという論争にも決着がついていない.

明日の記事で,影響力のある Minkova and Stockwell が近年提示した GVS の解釈を覗いてみたい.

・ 服部 義弘 「第3章 音変化」服部 義弘・児馬 修(編)『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.47--70頁.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Copenhagen: Munksgaard, 1909.

・ Luick, Karl. Historische Grammatik der englischen Sprache. 2 vols. Oxford: Basil Blackwell, 1914--40.

・ Stenbrenden, Gjertrud Flermoen. The Chronology and Regional Spread of Long-Vowel Changes in English, c. 1150--1500. Diss. U of Oslo, Oslo, 2010.

・ Stenbrenden, Gjertrud Flermoen. Long-Vowel Shifts in English, c. 1150--1700: Evidence from Spelling. Cambridge: CUP, 2016.

2018-07-27 Fri

■ #3378. 音声的偏りを生み出す4要因 [sound_change][phonetics][phonology]

音変化には,古今東西の言語でよく見られるタイプのものと,そうでないものとがある.例えば [p] が摩擦音化する事例は,グリムの法則 (grimms_law) でも生じているし ([p] → [f]),太古日本語でも起こったとされるが([p] → [ɸ]),逆向きの例はまず観察されないといってよい.このような意味で,音変化には非対称性があり,それは音声的偏り (phonetic bias) とも呼ばれる.音声的偏りは,産出と知覚の観点からの4つの要因によって生じると考えられている.服部 (48--50) より紹介しよう.

(1) 調音企画 (motor planning): 発話に先立って行われる脳内での調音運動企画.実際の発話において調音企画とは異なる音声が具現化されると,いわゆる「言い間違い」 (speech error) が生じ,音変化の原因となりうる.

(2) 空気力学的制約 (aerodynamic constraint): 声道内の気流が関与する調音の難易の差によって生じる制約.たとえば,閉鎖子音の調音時に有声化は困難だが,母音調音時には容易である等.優勢閉鎖音は無声化という音変化を生じやすいといったことが説明される.また,摩擦音の調音には狭窄部分の十分な空気圧を必要とするが,それが不足すると摩擦音はわたり音 (glide) になりやすい.たとえば古英語 (Old English: OE) 後期の lagu [lɑɣʊ] 'law' の母音間の優勢軟口蓋摩擦音 [ɣ]] がわたり音化し,中英語 (Middle English: ME) で laue [lɑwə] となったのはこの制約により説明される.

(3) 調音動作機構 (gestural mechanics): 各調音器官の相互作用によって起こるもので,二つのタイプに下位区分される.

(3a) 調音動作重複 (gestural overlap): たとえば hand grenade において [-nd] の部分の舌頂による調音は後続の [ɡ] の舌体による調音がかぶさることにより,背後に隠されてしまい,聴者には [hæŋ ɡɹəneɪd] のように聞こえてしまう.また,OE から ME にかけて起こった円唇母音に後続する摩擦音 [x] > [f] の変化があるが (cough, laugh, rough),[x] から [f] への変化の途上に,円唇化した摩擦音 [xw] の段階があったことが知られている.この音は円唇母音と [x] との調音動作重複により起こったものとされる.

(3b) 調音動作融合 (gestural blend): 一つの調音器官が同時に二つの調音を行うことをいう.たとえば keep の [k] は cot などの [k] と異なり,後続の前舌母音の影響で,やや口蓋化した軟口蓋音となる.

(4) 知覚時の解析過程 (perceptual parsing): 音変化は知覚上の類似性によっても生じる.聴者による知覚時の聴き取りの混同により,聞き違いが生じた結果,それが一般化して音変化に至ることがある.聞き違いは両方向的・対称的に起こりうる(つまり,A と B と聞き違えれば,同様に B を A と聞き違えることも同程度に起こる)ように思われるかもしれないが,たとえば,英語の短母音(弛緩母音)の知覚実験で,当該母音より開口度の広い母音に聞き違える場合は多いが,その逆の事例はほとんどないことが知られている.現代英語 (Present-day English: PDE) の各種変種に見られる [θ] から [f] への置換(たとえば,think [θɪŋk] > [fɪŋk])は知覚解析上の錯誤に端を発するものと考えられる.

(4) のように,音変化においては聞き手が重要な役割を演じる場合が多々あり,昨今ではそちらの役割が重要視されるようになってきた.これについては「#2140. 音変化のライフサイクル」 ([2015-03-07-1]),「#2150. 音変化における聞き手の役割」 ([2015-03-17-1]),「#2586. 音変化における話し手と聞き手の役割および関係」 ([2016-05-26-1]) を参照されたい.

・ 服部 義弘 「第3章 音変化」服部 義弘・児馬 修(編)『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.47--70頁.

2018-07-26 Thu

■ #3377. 音韻変化の原因2種と結果3種 [sound_change][phonetics][phonology][merger][terminology][phoneme][phonemicisation][how_and_why][multiple_causation]

服部 (48) は,音韻変化 (phonological change) の原因として大きく2種を区別している.

(1) 言語内的動機づけによるもの (endogenous or internal motivations): 主として音声学的・音韻論的な要因

(2) 言語外的動機づけによるもの (exogenous or external motivations): 他言語・他方言との接触,社会的・文化的状況などの社会言語学的な要因

きわめて理解しやすい分類である.しかし,従来 (2) の言語外的要因が軽視されてきた事実を指摘しておきたい.非常に多くの音韻変化は,確かに (1) の言語内的要因によってスマートに説明されてきたし,今後もそうだろう.しかし,どちらかというと (1) の説明は,起こった音韻変化の WHY の説明ではなく,HOW の記述にとどまることが多い.当該の音韻変化が特定の時期に特定の場所で起こるのはなぜかという「始動問題」 (actuation problem) には力不足であり,WHY に迫るにはどうしても (2) に頼らざるを得ない.

一方,音韻変化を,変化の結果として音韻体系がどのように影響を受けたかという観点から分類すれば,以下の3種類に分けられる(服部,pp. 47--48).

(1) 融合 (merger): 複数の音素が対立を失い,1つの音素に合体する.

(2) 分裂 (split): 単一の音素が複数の音素に分裂すること.もし分裂した結果の音が他の音素と融合し,音素の総数が変わらない場合には,それを一次分裂 (primary split) と呼ぶ.一方,分裂の結果,新たな音素が生じた場合には,それを二次分裂 (secondary split) と呼ぶ.

(3) 推移 (shift): ある分節音が音質を変化させた結果,音韻体系が不安定となった場合に,それを安定化させるべく別の分節音が連鎖的に音質を変化させること.

ここで注意したいのは,(1) と (2) は音韻体系に影響を与える変化であるが,(3) では変化の前後で音韻体系そのものは変わらず,各音素が語彙全体のなかで再分布される結果になるということだ.椅子取りゲームに喩えれば,(1) と (2) では椅子の種類や数が変わり,(3) では椅子どうしの相対的な位置が変わるだけということになる.

・ 服部 義弘 「第3章 音変化」服部 義弘・児馬 修(編)『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.47--70頁.

2018-07-12 Thu

■ #3363. International Phonetic Alphabet (IPA) [ipa][phonetics][history_of_linguistics][diacritical_mark][elt]

昨日の記事「#3362. International Phonetic Association (IPA)」 ([2018-07-11-1]) に引き続き,この協会が作成した学術遺産たる International Phonetic Alphabet (国際音標文字; IPA)について.「#822. IPA の略史」 ([2011-07-28-1]),「#251. IPAのチャート」 ([2010-01-03-1]) でも概要に触れたが,今回は McArthur (523--24) の英語学辞典より説明を引こう.

INTERNATIONAL PHONETIC ALPHABET, short form IPA. An alphabet developed by the International Phonetic Association to provide suitable symbols for the sounds of any language. The symbols are based on the Roman alphabet, with further symbols created by inverting or reversing roman letters or taken from the Greek alphabet. Such symbols are designed to harmonize as far as possible with standard Roman symbols, so as to fit as unobtrusively as possible into a line of print. The main characters are supplemented when necessary by diacritics. The first version of the alphabet was developed in the late 19c by A. E. Ellis, Paul Passy, Henry Sweet, and Daniel Jones from a concept proposed by Otto Jespersen. It has been revised from time to time, most recently in 1989 (see accompanying charts). The IPA is sufficiently rich to label the phonemes of any language and to handle the contrasts between them, but its wide range of exotic symbols and diacritics makes it difficult and expensive for printers and publishers to work with. As a result, modifications are sometimes made for convenience and economy, for example in ELT learners' dictionaries. Phoneme symbols are used in phonemic transcription, either to provide a principled method of transliterating non-Roman alphabets (such as Russian, Arabic, Chinese), or to provide an alphabet for a previously unwritten language. The large number of diacritics makes it possible to mark minute shades of sound as required for a narrow phonetic transcription. The alphabet has not had the success that its designers hoped for, in such areas as the teaching of languages (especially English) and spelling reform. It is less used in North America than elsewhere, but is widely used as a pronunciation aid for EFL and ESL, especially by British publishers and increasingly in British dictionaries of English. The pronunciation in the 2nd edition of the OED (1989) replaces an earlier respelling system with IPA symbols.

19世紀末の名立たる音声学者・言語学者によって作られた IPA は,その後,日本にももたらされ,英語教育の重要な一端を担うことになった.音声学・音韻論などの学術的な文脈でも確立したが,教育の現場では北米においてメジャーではなかったし,現在の日本の英語教育においても IPA に基づく「発音記号」はかつてほど一般的に教えられているわけではないようだ.

そもそも,ある言語の発音を表記するといっても,そこには様々な立場がある.音声表記と音素表記とでは言語音に対する姿勢がまるで異なるし,それと密接に関連する narrow transcription と broad transcription の区別も著しい (cf. 「#669. 発音表記と英語史」 ([2011-02-25-1])) .

IPA が公表されてから130年ほどが経つが,言語音の表記を巡る問題は,音声学・音韻論の理論と言語教育の実践との複雑な絡み合いのなかで,容易に解決するものではないだろう.言語とは,かくも精妙な記述対象である.

なお,上の引用内では IPA の最新版は1989年となっているが,これは McArthur 編の辞典の出版が1992年のため.現在ではこちらからダウンロードできる2015年版が最新である. *

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

2018-07-11 Wed

■ #3362. International Phonetic Association (IPA) [ipa][phonetics][history_of_linguistics]

International Phonetic Association (国際音声学協会)という組織と,それが生み出した学術遺産である International Phonetic Alphabet (国際音標文字)について,「#822. IPA の略史」 ([2011-07-28-1]) や「#251. IPAのチャート」 ([2010-01-03-1]) などで取り上げてきた(協会も文字もともに IPA と略記されるので注意).

この組織について,2つの英語学辞典よりで説明書きを引用しておこう.まず,Crystal (251) の説明から.

International Phonetic Association (IPA) An organization founded in 1886 by a group of European phoneticians (Paul Passy (1859--1940) and others) to promote the study of phonetics. In 1889 it published the International Phonetic Alphabet (also IPA) which, in modified and expanded form, is today the most widely used system for transcribing the sounds of a language . . . .

次に,McArthur (525--26) からさらに詳細な説明を挙げよう.

INTERNATIONAL PHONETIC ASSOCIATION, short form IPA. An association that seeks to promote the science of phonetics and its practical applications. It was founded in 1886 in France under the English name The Phonetic Teachers' Association, by a group of language teachers who used phonetic theory and transcription in their work. The journal Dhi Fonètik Titcer started in France in the same year, edited by Paul Passy and printed in English in a phonetic script; its name was changed in 1889 to Le Maître phonétique. At first, the Association was concerned mainly with phonetics applied to teaching English, but interest expanded with the membership to the phonetic study of all languages. It acquired its present name in 1897. Although the Association played an important part in the European movement for the reform of language teaching in the late 19c, it is now best known for its regularly revised alphabet. In addition to such occasional publications as Differences between Spoken and Written Language (Daniel Jones, 1948) and The Principles of the International Phonetic Association (Daniel Jones, 1949), which includes ample transcription of large number of languages, the Association publishes The Journal of the IPA, which evolved from Le Maître phonétique.

起源としては英語教育を念頭に設立されたヨーロッパの組織であること,その後の役割としては,国際音標文字の改善と普及に努めてきたという点が重要である.

協会の公式ホームページはこちら.

・ Crystal, David, ed. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6th ed. Malden, MA: Blackwell, 2008. 295--96.

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

2018-07-05 Thu

■ #3356. 標準発音の整備は18世紀後半から [standardisation][prescriptivism][pronunciation][walker][rp][phonetics][dictionary][ipa]

「#2772. 標準化と規範化の試みは,語彙→文法→発音の順序で (1)」 ([2016-11-28-1]),「#2773. 標準化と規範化の試みは,語彙→文法→発音の順序で (2)」 ([2016-11-29-1]) で触れたように,英語史における標準化・規範化の流れのなかで発音がターゲットにされたのは最も遅い時期だった.18世紀後半に発音辞書が出版され始めたのがその走りだったが,より本格的な発音の "codification" が試みられたのはさらに1世紀後,IPA(International Phonetic Alphabet; 国際音標文字)が生み出された19世紀後半のことだった.そして,その流れは20世紀,さらに21世紀へと続いている.Nevalainen and Tieken-Boon van Ostade (307--08) の解説を引用しよう.

It is only relatively recently that the norms of standard British (or rather English) English pronunciation were first systematically codified. Attempts were made to that effect in pronunciation dictionaries in the late eighteenth century by Walker (1791) and, in particular, Sheridan (1780). However, a more detailed codification did not become possible until the International Phonetic Alphabet (IPA) came into existence and began to be used by Henry Sweet, Daniel Jones and their fellow phoneticians in the late nineteenth and early twentieth centuries. Jones' works ran into a large number of editions, An Outline of English Phonetics, first published in its entirely in 1918, into as many as nine. His English Pronouncing Dictionary came out in 1917 and underwent a series of revisions first by Jones himself, and later by A. C. Gimson and Susan Ramsaran (14th edition, 1977). Its sixteenth edition, prepared by Peter Roach and James Hartman, came out in 2003. The most comprehensive recent work in the field is John Wells' Longman Pronunciation Dictionary (1990), which shows both RP and General American pronunciations.

引用では,発音の規範化の走りとなった18世紀後半でとりわけ影響力をもったものとして Walker が触れられているが,それについては「#1456. John Walker の A Critical Pronouncing Dictionary (1791)」 ([2013-04-22-1]) を参照.Walker の現代の末裔として Longman Pronunciation Dictionary の名前が挙げられているが,この発音辞書は本ブログでも発音を話題にするときに何度となくお世話になってきた.

発音の標準化・規範化とはいっても,書き言葉と結びつけられやすい綴字や文法と異なり,発音は話し言葉の領域に属するものなので,完璧な標準化・規範化は望んだとしても簡単に得られるものではない.あくまで目指すべき抽象的なターゲットである.

・ Nevalainen, Terttu and Ingrid Tieken-Boon van Ostade. "Standardisation." Chapter 5 of A History of the English Language. Ed. Richard Hogg and David Denison. Cambridge: CUP, 2006. 271--311.

2018-06-26 Tue

■ #3347. なぜ動詞は名詞ほど屈折を衰退させずにきたのか? [inflection][verb][noun][adjective][phonetics][phonology][consonant][vowel]

屈折の衰退は英語史上の大変化の1つだが,動詞は名詞に比べれば,現在に至るまで屈折をわりと多く保存している.現代の名詞の屈折(と呼べるならば)には複数形と所有格形ほどしかないが,動詞には3単現の -s,過去(分詞)形の -ed,現在分詞形の -ing が残っているほか,不規則動詞では主として母音変異に基づく屈折も残っている.あくまで相対的な話しではあるが,確かに動詞は名詞よりも屈折をよく保っているといえる.

その理由の1つとして,無強勢音節(とりわけ屈折を担う語末音節)の母音の弱化・消失という音韻的摩耗傾向に対して,動詞のほうが名詞や形容詞よりも頑強な抵抗力を有していたことが挙げられる.Wełna (415--16) は端的にこう述べている.

Verbs proved more resistant because, unlike nouns and adjectives, their inflectional markers contained obstruent consonants, i.e. sounds not subject to vocalization, as in PRES SG 2P -st, 3P -eþ (-eth) or PAST -ed, while the nasal sonorants -m (> -n) and -n, frequently found in the nominal endings, vocalized and were ultimately dropped.

「#291. 二人称代名詞 thou の消失の動詞語尾への影響」 ([2010-02-12-1]) で述べたように,近代英語期には,おそらく最も頑強な動詞屈折語尾であった2人称単数の -est も,(形態的な過程としてではなく)社会語用論的な理由により,対応する人称代名詞 thou もろともに消えていった.これにより,動詞屈折のヴァリエーションがいよいよ貧弱化したということは指摘しておいてよいだろう.

・ Wełna, Jerzy. "Middle English: Morphology." Chapter 27 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 415--34.

2018-05-26 Sat

■ #3316. 音変化の要因は第一義的に社会的である [sound_change][phonetics][sociolinguistics][drift][gvs][language_change]

Prins (267--68) の英語音韻史概説の最後に,音変化についての論考がついている.ちょっとした概説というべきものなのだが,実にすぐれた内容の文章だ.大母音推移 (gvs) を例に説明しており,一級の音変化論となっている.音声学的・構造主義的な要因による音変化もあることは認めつつ,第一義的な要因は社会的なものであると喝破している.その論考の一部ではあるが,とりわけ味読する価値のある部分を抜き出そう.

Though it may be difficult to account for a given change, it is possible to account for the possibility of change as such. Language is a social phenomenon and apart from the psychological causes operative in linguistic phenomena, it is obvious that social causes must have been largely responsible for or instrumental in sound-changes like the Great Vowel Shift in English, to which I shall confine my attention. The fundamental condition which makes sound-changes of this kind possible is the fact that phonemes are not always realized in the same manner by all people and in all circumstances, but that there are generally several allophones. If the phoneme had the unalterable rigidity of the signals, say, of the Morse code, evolution in language would be impossible. Since this is not the case and a certain latitude in the phonetic realization of phonemes is found, a certain allophone in a certain number of words may become the normal phonetic realization, which may then spread to other words and subsequently to all words containing that phoneme. Hence after a lapse of time the phoneme /i:/ may come to be realized as [əɪ] and later as [aɪ] and this may even --- though not necessarily --- affect the organically related back-vowel /u:/, which will then be realized as [əʊ], subsequently [ɑʊ]. Similarly the phoneme /e:/ may come to be realized as [i:], and the corresponding back-vowel /o:/ may --- but need not necessarily --- come to be realized as [u:].

This drift, then, to diphthongization of the high vowels can also be observed in Present Day English, though there is no evidence of the tendency to raise the mid-vowels /eɪ/ and /oʊ/ in PDE. Why the drift or tendency takes that particular direction is difficult to say, but that the change is socially conditioned is obvious. Such a tendency is often held in check or prevented by a strong formal tradition as observed in schools or universities or influential educated sections of the population, but when such traditions are weakened owing to social upheavals like domestic wars or internal migration or the mixing of population groups or the rise into power of other classes, such tendencies may spread and what was at one time a vulgar, regional or dialectal pronunciation may become the standard. This would also account for the fact that though linguistic change is a continuous process, there are periods when it is definitely accelerated. These will be found to coalesce with periods of social change, when standards of pronunciation break down. The result is a so-called independent sound-change. These few remarks must suffice here. A full discussion of the problem would require a book in itself.

20世紀の第3四半世紀という比較的早い段階で,社会言語学的な観点から音変化の問題をとらえていたことに驚く.社会的激変に伴う言語共同体どうしの交流や交代により,新たに有力な音韻(体系)が台頭してくるというダイナミックな捉え方は,妥当であるにとどまらず痛快ですらある.

・ Prins, A. A. A History of English Phonemes. 2nd ed. Leiden: Leiden UP, 1974.

2018-05-11 Fri

■ #3301. なぜ wolf の複数形が wolves なのか? (4) [sobokunagimon][genitive][plural][consonant][phonetics][fricative_voicing][analogy][number][inflection][paradigm][clitic]

3日間にわたり標題の話題を発展させてきた ([2018-05-08-1], [2018-05-09-1], [2018-05-10-1]) .今回は第4弾(最終回)として,この問題にもう一ひねりを加えたい.

wolves (および間接的に wives)の背景には,古英語の男性強変化名詞の屈折パターンにおいて,複数主格(・対格)形として -as が付加されるという事情があった.これにより古英語 wulf が wulfas となり,f は有声音に挟まれるために有声化するのだと説明してきた.wīf についても,本来は中性強変化という別のグループに属しており,自然には wives へと発達しえないが,後に wulf/wulfas タイプに影響され,類推作用 (analogy) により wives へと帰着したと説明すれば,それなりに納得がいく.

このように,-ves の複数形については説得力のある歴史的な説明が可能だが,今回は視点を変えて単数属格形に注目してみたい.機能的には現代英語の所有格の -'s に連なる屈折である.以下,単数属格形を強調しながら,古英語 wulf と wīf の屈折表をあらためて掲げよう.

|

|

両屈折パターンは,複数主格・対格でこそ異なる語尾をとっていたが,単数属格では共通して -es 語尾をとっている.そして,この単数属格 -es を付加すると,語幹末の f は両サイドを有声音に挟まれるため,発音上は /v/ となったはずだ.そうだとするならば,現代英語でも単数所有格は,それぞれ *wolve's, *wive's となっていてもよかったはずではないか.ところが,実際には wolf's, wife's なのである.複数形と単数属格形は,古英語以来,ほぼ同じ音韻形態的条件のもとで発展してきたはずと考えられるにもかかわらず,なぜ結果として wolves に対して wolf's,wives に対して wife's という区別が生じてしまったのだろうか.(なお,現代英語では所有格形に ' (apostrophe) を付すが,これは近代になってからの慣習であり,見た目上の改変にすぎないので,今回の議論にはまったく関与しないと考えてよい(「#582. apostrophe」 ([2010-11-30-1]) を参照).)

1つには,属格標識は複数標識と比べて基体との関係が疎となっていったことがある.中英語から近代英語にかけて,属格標識の -es は屈折語尾というよりは接語 (clitic) として解釈されるようになってきた(cf. 「#1417. 群属格の発達」 ([2013-03-14-1])).換言すれば,-es は形態的な単位というよりは統語的な単位となり,基体と切り離してとらえられるようになってきたのである.それにより,基体末尾子音の有声・無声を交替させる動機づけが弱くなっていったのだろう.こうして属格表現において基体末尾子音は固定されることとなった.

それでも中英語から近代英語にかけて,いまだ -ves の形態も完全に失われてはおらず,しばしば類推による無声の変異形とともに並存していた.Jespersen (§16.51, pp. 264--65) によれば,Chaucer はもちろん Shakespeare に至っても wiues などが規則的だったし,それは18世紀終わりまで存続したのだ.calues も Shakespeare で普通にみられた.特に複合語の第1要素に属格が用いられている場合には -ves が比較的残りやすく,wive's-jointure, staves-end, knives-point, calves-head などは近代でも用いられた.

しかし,これらとて現代英語までは残らなかった.属格の -ves は,標準語ではついえてしまったのである.いまや複数形の wolves など少数の語形のみが,古英語の音韻規則の伝統を引く最後の生き残りとして持ちこたえている.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part VI. Copenhagen: Ejnar Munksgaard, 1942.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2018-05-10 Thu

■ #3300. なぜ wolf の複数形が wolves なのか? (3) [sobokunagimon][plural][consonant][phonetics][fricative_voicing][analogy][number][inflection]

2日間の記事 ([2018-05-08-1], [2018-05-09-1]) で,標記の素朴な疑問を題材に,英語史の奥深さに迫ってきた.今回は第3弾.

古英語の wulf (nom.acc.sg.)/wulfas (nom.acc.pl) を原型とする wolf (sg.)/wolves (pl.) という単複ペアのモデルが,類推作用 (analogy) によって,歴史的には wulf と異なる屈折クラスに属する,語尾に -f をもつ他の名詞にも拡がったことを見た.leaf/leaves や life/lives はそれにより説明される.

しかし,現代英語の現実を眺めると,語尾に -f をもつ名詞のすべてが複数形において -ves を示すわけではない.例えば,roof/roofs, belief/beliefs などが思い浮かぶが,これらは完全に「規則的」な複数形を作っている.とりわけ roof などは,古英語では hrōf という形態で,まさに wulf と同じ男性強変化グループに属していたのであり,正統には古英語で実際に用いられていた hrōfas が継承され,現在は *rooves となっていて然るべきなのである.ところが,そうなっていない(しかし,rooves については以下の表も参照).

ここで起こったことは,先に挙げたのとは別種の類推作用である.wife などの場合には,類推のモデルとなったのは wolf/wolves のタイプだったのだが,今回の roof を巻き込んだ類推のモデルは,もっと一般的な,例えば stone/stones, king/kings といったタイプであり,語尾に -s をつければ済むというという至極単純なタイプだったのである.同様にフランス借用語の grief, proof なども,もともとのフランス語での複数形の形成法が単純な -s 付加だったこともあり,後者のモデルを後押し,かつ後押しされたことにより,現在その複数形は griefs, proofs となっていると理解できる.

語尾に -f をもつ名詞群が,類推モデルとして wolf/wolves タイプを採用したか,あるいは stone/stones タイプを採用したかを決める絶対的な基準はない.個々の名詞によって,振る舞いはまちまちである.歴史的に両タイプの間で揺れを示してきた名詞も少なくないし,現在でも -fs と -ves の両複数形がありうるという例もある.類推作用とは,それくらいに個々別々に作用するものであり,その意味でとらえどころのないものである.

一昨日の記事 ([2018-05-08-1]) では,wolf の複数形が wolves となる理由を聞いてスッキリしたかもしれないが,ここにきて,さほど単純な問題ではなさそうだという感覚が生じてきたのではないだろうか.現代英語の現象を英語史的に考えていくと,往々にして問題がこのように深まっていく.

以下,主として Jespersen (Modern, §§16.21--16.25 (pp. 258--621)) に基づき,語尾に -f を示すいくつかの語の,近現代における複数形を挙げ,必要に応じてコメントしよう(さらに多くの例,そしてより詳しくは,Jespersen (Linguistic, 374--75) を参照).明日は,懲りずに第4弾.

| 単数形 | 複数形 | コメント |

|---|---|---|

| beef | beefs/beeves | |

| belief | beliefs | 古くは believe (sg.)/believes (pl.) .この名詞は,OE ġelēafa と関連するが,語尾の母音が脱落して,f が無声化した.16世紀頃には believe (v.) と belief (n.) が形態上区別されるようになり,名詞 -f が確立したが,これは grieve (v.)/grief (n.), prove (v.)/proof (n.) などの類推もあったかもしれない. |

| bluff | bluffs | |

| brief | briefs | |

| calf | calves | |

| chief | chiefs | |

| cliff | cliffs | 古くは cleves (pl.) も. |

| cuff | cuffs | |

| delf | delves | 方言として delfs (pl.) も.また,標準英語で delve (sg.) も. |

| elf | elves | まれに elfs (pl.) や elve (sg.) も. |

| fief | fiefs | |

| fife | fifes | |

| gulf | gulfs | |

| half | halves | 「半期(学期)」の意味では halfs (pl.) も. |

| hoof | hoofs | 古くは hooves (pl.) . |

| knife | knives | |

| leaf | leaves | ただし,ash-leafs (pl.) "ash-leaf potatoes". |

| life | lives | 古くは lyffes (pl.) など. |

| loaf | loaves | |

| loof | looves/loofs | loove (sg.) も. |

| mastiff | mastiffs | 古くは mastives (pl.) も. |

| mischief | mischiefs | 古くは mischieves (pl.) も. |

| oaf | oaves/oafs | |

| rebuff | rebuffs | |

| reef | reefs | |

| roof | roofs | イングランドやアメリカで rooves (pl.) も. |

| safe | safes | |

| scarf | scarfs | 18世紀始めからは scarves (pl.) も. |

| self | selves | 哲学用語「自己」の意味では selfs (pl.) も. |

| sheaf | sheaves | |

| shelf | shelves | |

| sheriff | sheriffs | 古くは sherives (pl.) も. |

| staff | staves/staffs | 「棒きれ」の意味では staves (pl.) .「人々」の意味では staffs (pl.) .stave (sg.) も. |

| strife | strifes | |

| thief | thieves | |

| turf | turfs | 古くは turves (pl.) も. |

| waif | waifs | 古くは waives (pl.) も. |

| wharf | warfs | 古くは wharves (pl.) も |

| wife | wives | 古くは wyffes (pl.) など.housewife "hussy" でも housewifes (pl.) だが,Austen ではこの意味で huswifes も. |

| wolf | wolves |

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part VI. Copenhagen: Ejnar Munksgaard, 1942.

・ Jespersen, Otto. Linguistica: Selected Papers in English, French and German. Copenhagen: Levin & Munksgaard, 1933.

2018-05-09 Wed

■ #3299. なぜ wolf の複数形が wolves なのか? (2) [sobokunagimon][plural][consonant][oe][phonetics][fricative_voicing][analogy][number][conjugation][inflection][paradigm]

昨日の記事 ([2018-05-08-1]) で,wolf (sg.) に対して wolves (pl.) となる理由を古英語の音韻規則に照らして説明した.これにより,関連する他の -f (sg.)/ -ves (pl.) の例,すなわち calf/calves, elf/elves, half/halves, leaf/leaves, life/lives, loaf/loaves, knife/knives, self/selves, sheaf/sheaves, shelf/shelves, thief/thieves, wife/wives などもきれいに説明できると思うかもしれない.しかし,英語史はそれほどストレートで美しいものではない.言語という複雑なシステムがたどる歴史は,一癖も二癖もあるのが常である.

例えば,wife (sg.)/wives (pl.) の事例を取り上げよう.この名詞は,古英語では wīf という単数主格(見出し語)形を取っていた(当時の語義は「妻」というよりも「女性」だった).f は,左側に有声母音こそあれ右側には何もないので,「有声音に挟まれている」わけではなく,デフォルトの /f/ で発音される.そして,次に来る説明として予想されるのは,「ところが,複数主格(・対格)形では wīf に -as の屈折語尾が付くはずであり,f は有声音に挟まれることになるから,/v/ と有声音化するのだろう」ということだ.

しかし,そうは簡単にいかない.というのは,wulf の場合はたまたま男性強変化というグループに属しており,昨日の記事で掲げた屈折表に従うことになっているのだが,wīf は中性強変化というグループに属する名詞であり,古英語では異なる屈折パターンを示していたからだ.以下に,その屈折表を掲げよう.

| (中性強変化名詞) | 単数 | 複数 |

|---|---|---|

| 主格 | wīf | wīf |

| 対格 | wīf | wīf |

| 属格 | wīfes | wīfa |

| 与格 | wīfe | wīfum |

中性強変化の屈折パターンは上記の通りであり,このタイプの名詞では複数主格(・対格)形は単数主格(・対格)形と同一になるのである.現代英語に残る単複同形の名詞の一部 (ex. sheep) は,古英語でこのタイプの名詞だったことにより説明できる(「#12. How many carp!」 ([2009-05-11-1]) を参照).とすると,wīf において,単数形の /f/ が複数形で /v/ に変化する筋合いは,当然ながらないことになる./f/ か /v/ かという問題以前に,そもそも複数形で s など付かなかったのだから,現代英語の wives という形態は,上記の古英語形からの「直接の」発達として理解するわけにはいかなくなる.実は,これと同じことが leaf/leaves と life/lives にも当てはまる.それぞれの古英語形 lēaf と līf は,wīf と同様,中性強変化名詞であり,複数主格(・対格)形はいわゆる「無変化複数」だったのだ.

では,なぜこれらの名詞の複数形が,現在では wolves よろしく leaves, lives となっているのだろうか.それは,wīf, lēaf, līf が,あるときから wulf と同じ男性強変化名詞の屈折パターンに「乗り換えた」ことによる.wulf のパターンは確かに古英語において最も優勢なパターンであり,他の多くの名詞はそちらに靡く傾向があった.比較的マイナーな言語項が影響力のあるモデルにしたがって変化する作用を,言語学では類推作用 (analogy) と呼んでいるが,その典型例である(「#946. 名詞複数形の歴史の概要」 ([2011-11-29-1]) を参照).この類推作用により,歴史的な複数形(厳密には複数主格・対格形)である wīf, lēaf, līf は,wīfas, lēafas, līfas のタイプへと「乗り換えた」のだった.その後の発展は,wulfas と同一である.

ポイントは,現代英語の複数形の wives, leaves, lives を歴史的に説明しようとする場合,wolves の場合ほど単純ではないということだ.もうワン・クッション,追加の説明が必要なのである.ここでは,古英語の「摩擦音の有声化」という音韻規則は,まったく無関係というわけではないものの,あくまで背景的な説明というレベルへと退行する.本音をいえば,昨日と今日の記事の標題には,使えるものならば wolf (sg.)/wolves よりも wife (sg.)/wives (pl.) を使いたいところではある.wife/wives のほうが頻度も高いし,両サイドの有声音が母音という分かりやすい構成なので,説明のための具体例としては映えるからだ.だが,上記の理由で,摩擦音の有声化の典型例として前面に出して使うわけにはいかないのである.英語史上,ちょっと「残念な事例」ということになる.

とはいえ,wives は,類推作用というもう1つのきわめて興味深い言語学的現象に注意を喚起してくれた.これで英語史の奥深さが1段深まったはずだ.明日は,関連する話題でさらなる深みへ.

2018-05-08 Tue

■ #3298. なぜ wolf の複数形が wolves なのか? (1) [sobokunagimon][plural][consonant][oe][phonetics][fricative_voicing][number][v][conjugation][inflection][paradigm]

標題は,「#1365. 古英語における自鳴音にはさまれた無声摩擦音の有声化」 ([2013-01-21-1]) で取り上げ,「#1080. なぜ five の序数詞は fifth なのか?」 ([2012-04-11-1]) や「#2948. 連載第5回「alive の歴史言語学」」 ([2017-05-23-1]) でも具体的な例を挙げて説明した問題の,もう1つの応用例である.wolf の複数形が wolves となるなど,単数形 /-f/ が複数形 /-vz/ へと一見不規則に変化する例が,いくつかの名詞に見られる.例えば,calf/calves, elf/elves, half/halves, leaf/leaves, life/lives, loaf/loaves, knife/knives, self/selves, sheaf/sheaves, shelf/shelves, thief/thieves, wife/wives などである.これはどういった理由だろうか.

古英語では,無声摩擦音 /f, θ, s/ は,両側を有声音に挟まれると自らも有声化して [v, ð, z] となる音韻規則が確立していた.この規則は,適用される音環境の条件が変化することもあれば,方言によってもまちまちだが,中英語以降でもしばしばお目にかかるルールである.必ずしも一貫性を保って適用されてきたわけではないものの,ある意味で英語史を通じて現役活動を続けてきた根強い規則といえる.摩擦音の有声化 (fricative_voicing) などという名前も与えられている.

今回の標題に照らし,以下では /f/ の場合に説明を絞ろう.wolf (狼)は古英語では wulf という形態だった.この名詞は男性強変化というグループに属する名詞で,格と数に応じて以下のように屈折した.

| (男性強変化名詞) | 単数 | 複数 |

|---|---|---|

| 主格 | wulf | wulfas |

| 対格 | wulf | wulfas |

| 属格 | wulfes | wulfa |

| 与格 | wulfe | wulfum |

単数主格(・対格)の形態,いわゆる見出し語形では wulf には屈折語尾がつかず,f の立場からみると,確かに左側に有声音の l はあるものの右側には何もないので「有声音に挟まれている」環境ではない.したがって,この f はそのままデフォルトの /f/ で発音される.しかし,表のその他の6マスでは,いずれも母音で始まる何らかの屈折語尾が付加しており,問題の f は有声音に挟まれることになる.ここで摩擦音の有声化規則が発動し,f は発音上 /f/ から /v/ へと変化する.古英語では綴字上 <f> と <v> を使い分ける慣習はない(というよりも <v> の文字が存在しない)ので,文字上は無声であれ有声であれ <f> のままである(文字 <v> の発達については「#373. <u> と <v> の分化 (1)」 ([2010-05-05-1]),「#374. <u> と <v> の分化 (2)」 ([2010-05-06-1]) を参照).この屈折表の複数主格(・対格)の wulfas が,その後も生き残って現代英語における「複数形」として伝わったわけだ.この複数形では,綴字こそ wolves と書き改められたが,発音上は古英語の /f/ ならぬ /v/ がしっかり残っている.

このように,古英語の音韻規則を念頭におけば,現代の wolf/wolves の関係はきれいに説明できる.現代英語としてみると確かに「不規則」と呼びたくなる関係だが,英語史を参照すれば,むしろ「規則的」なのである.このような気づきこそが,英語史を学ぶ魅力であり,英語史の奥深さといえる.

しかし,英語史の奥深さはここで止まらない.上の説明で納得して終わり,ではない.ここから発展してもっとおもしろく,不可思議に展開していくのが英語史である.新たな展開については明日以降の記事で.

2018-05-06 Sun

■ #3296. state と estate (2) [french][latin][phonetics][euphony][loan_word][doublet]

かつての記事「#1571. state と estate」 ([2013-08-15-1]) に補足.昨日の記事「#3295. study の <u> が短母音のわけ」 ([2018-05-05-1]) で取り上げた study は,ラテン語の studiāre に端を発し,古フランス語の estudie を経て英語に借用された語である(cf. 現代フランス語 étudier) .今回は,Upward and Davidson (114--15) に依拠し,古フランス語形に見られる類の e- に注目したい.

ラテン語において sc-, sp-, st- で始まる語は,そのままの形態で英語に借用された場合もあるが,多くはフランス語やスペイン語などを経由して esc-, esp-, est- の形態で英語に入ってきた.フランス語やスペイン語では,ラテン語の問題の2重子音の前に音便 (euphony) として e 音が挿入されるのが常だった(典型的な語頭音添加 (prosthesis) の例;「#739. glide, prosthesis, epenthesis, paragoge」 ([2011-05-06-1]) を参照).

ついでに,ラテン語の exc-, exp-, ext- もそれぞれ esc-, esp-, est- へと簡略化されたため,後にはもともとの sc-, sp-, st- と同じ末路をたどることになった(以下では,exc-, exp-, ext- に由来するものに + 記号を付した).

語頭にこのような形態をもつ語群が少なからず英語に借用され,結果として英語では次の3つのケースが認められる.

(1) まれなケースではあるが,語頭に e- をもつ語のみが伝わった (ex. eschew, +escord, esplanade)

(2) しばしば,語頭に e- を持つ語と持たない語が2重語 (doublet) として共存している (ex. +escape/scapegoad, escalope/scallop, escarpment/scarp, especial/special, espy/spy, espouse/spouse, estate/state, +estranged/strange)

(3) 最も多いのは,語頭に e- を示さない語例である (ex. +scaffold (< OFr eschafalt), +scald (< OFr eschalder), spine (< OFr espine), stage (< OFr estage), stew (< OFr estuve), study (< OFr estudie))

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2017-12-05 Tue

■ #3144. 英語音韻史における long ash 1 と long ash 2 [vowel][diphthong][oe][germanic][phonetics][i-mutation][oe_dialect][pronunciation][phoneme]

英語音韻史では慣例として,古英語の West-Saxon 方言において <æ> で綴られる長母音は,その起源に応じて2種類に区別される.それぞれ伝統的に ǣ1 と ǣ2 として言及されることが多い(ただし,厄介なことに研究者によっては 1 と 2 の添え字を逆転させた言及もみられる).この2種類は,中英語以降の歴史においても方言によってしばしば区別されることから,方言同定に用いられるなど,英語史研究上,重要な役割を担っている.

中尾 (75--76) によれば,ゲルマン語比較言語学上,ǣ1 と ǣ2 の起源は異なっている.ǣ1 は西ゲルマン語の段階での *[aː]- が鼻音の前位置を除き West-Saxon 方言において前舌化したもので,non-West-Saxon 方言ではさらに上げを経て [eː] となった (ex. dǣd "deed", lǣtan "let", þǣr "there") .一方,ǣ2 は西ゲルマン語の *[aɪ] が古英語までに [ɑː] へ変化したものが,さらに i-mutation を経た出力である (ex. lǣran "teach", dǣlan "deal") .これは,West-Saxon のみならず Anglian でも保たれたが,Kentish では上げにより [eː] となった.したがって,ǣ1 と ǣ2 の音韻上の関係は,West-Saxon では [æː] : [æː],Anglian では [eː] : [æː],Kentish では [eː] : [eː] となる.まとめれば,以下の通り.

PGmc aː > OE WS æː NWS æː > eː WGmc aɪ > OE ɑː > (i-mutation) WS, Angl æː K æː > eː

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2017-10-20 Fri

■ #3098. 綴字と発音の交渉 [phonetics][pronunciation][spelling][spelling_pronunciation_gap][terminology]

equation は <-tion> の綴字をもつにもかかわらず,/-ʃən/ よりも /-ʒən/ で発音されることのほうが多い.この問題については,「#1634. 「エキシビジョン」と equation」 ([2013-10-17-1]),「#1635. -sion と -tion」 ([2013-10-18-1]) で取りあげた.ほかに「#2519. transition の発音」 ([2016-03-20-1]) でも,問題の歯茎硬口蓋摩擦音が有声で発音されることに言及した.また,大名氏のツイートによれば,<-tion> の事例ではないが,coercion でもアメリカ発音で /ʃ/ と並んで /ʒ/ が聞かれ,Kashmir(i) でも同様だという.現代英語の標準綴字体系としては,<-tion>, <-cion>, <sh> の綴字中の歯茎硬口蓋摩擦音は無声というのが規則だが,このような稀な例外も見出されるのである(Carney (242) は equation について "A very curious correspondence of /ʒ/≡<ti> occurs for many speakers in equation. Among the large number of words ending in <-ation>, this appears to be a single exception." と述べている).

equation, transition, coercion の例を考えてみると,なぜこのようなことが起こりうるかという背景については言えることがありそうだ.「#2519. transition の発音」 ([2016-03-20-1]) で述べたように,「/-ʃən/ と /-ʒən/ の揺れは <-sion> や <-sian> ではよく見られるので,それが類推的に <-tion> にも拡大したものと考えられる」ということだ.これを別の角度からみると,(1) 綴字と発音の対応関係,および (2) 発音どうし,あるいは綴字どうしの類推関係の2種類の関係が,順次発展していったものととらえることができる.もっと凝縮した表現として,綴字と発音の「交渉」 (negotiation) という呼称を提案したい.

以下の図を参照して「交渉」の進展する様を見てみよう.

| --- 第1段階 --- | --- 第2段階 --- | --- 第3段階 --- | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| [ 綴字の世界 ] | [ 発音の世界 ] | [ 綴字の世界 ] | [ 発音の世界 ] | [ 綴字の世界 ] | [ 発音の世界 ] | |||||

| <-sion>, <-sian> | = | /-ʃən/ or /-ʒən/ | <-sion>, <-sian> | = | /-ʃən/ or /-ʒən/ | <-sion>, <-sian> | = | /-ʃən/ or /-ʒən/ | ||

| || | || | |||||||||

| <-tion>, <-cion> | = | /-ʃən/ | <-tion>, <-cion> | = | /-ʃən/ | <-tion>, <-cion> | = | /-ʃən/ or /-ʒən/ | ||

| --- 第4段階 --- | --- 第5段階 --- | --- 第6段階 --- | ||||||||

| [ 綴字の世界 ] | [ 発音の世界 ] | [ 綴字の世界 ] | [ 発音の世界 ] | [ 綴字の世界 ] | [ 発音の世界 ] | |||||

| <-sion>, <-sian> | = | /-ʃən/ or /-ʒən/ | <-sion>, <-sian> | = | /-ʃən/ or /-ʒən/ | <-sion>, <-sian>, <-tion>, <-cion> | = | /-ʃən/ or /-ʒən/ | ||

| || | ||||||||||

| <-tion>, <-cion> | = | <-tion>, <-cion> | = | |||||||

まず,第1段階では,独立した2つの綴字と発音の対応関係が存在している.これは,図には描かれていないが,先立つ第0段階の交渉作用を通じて,現在までに「対応規則」として確立してきた盤石な綴字と発音の関係を表わしている.

第2段階では,上下2つの対応関係が,発音の世界においてともに /-ʃən/ を含んでいることが引き金となり,上が下へ交渉を働きかける.つまり,上の /-ʃən/ or /-ʒən/ が,下の /-ʃən/ に働きかけて,自分と同じように振る舞えと圧力をかける.

その結果,第3段階では,下の発音が上の発音と同様の /-ʃən/ or /-ʒən/ となり,無声・有声のヴァリエーションを許容するようになる.現代標準英語は,この第3段階まで進んでいるようにみえる.ただし,それも equation や transition などのごく少数の単語に及んでいるにすぎず,第3段階の初期段階と考えることができるように思われる.

第4段階では,上下の発音の世界が合一したことが示されている.

第5段階では,発音の世界の上下合一の圧力が,左側の綴字の世界へも及んでいき,新たな交渉を迫る.結果として,綴字の世界においても,<-sion>, <-sian>, <-tion>, <-cion> が無差別に結びつけられるようになる.その連係が完成した際には,最後の第6段階の構図に至るだろう.

以上は,あくまで綴字と発音をめぐる交渉を図式的に説明するためのものであり,そもそも第4段階以降は,将来到達するかもしれない領域についての想像の産物にすぎない.しかも,これは綴字と発音をめぐる複雑な関係の通時的変化のメカニズムを一般的に説明しようとするモデルにすぎず,なぜ equation や transition という特定の単語が,現在第3段階にあって,交渉を受けているのかという個別の問題には何も答えてくれない.

綴字と発音のあいだに複雑な関係が発達するということは,通時的には至極ありふれた現象である.「交渉」という用語・概念や上の段階図も,大仰ではあるが,その卑近な事実を反映したものにすぎない.

なお,この「交渉」と呼んだ現象については,去る6月24日に青山学院大学で開かれた近代英語協会第34回大会でのシンポジウム「英語音変化研究の課題と展望」にて,「英語史における音・書記の相互作用 --- 中英語から近代英語にかけての事例から ---」と題する発表で取りあげた.シノプシスはこちらのPDFからどうぞ.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow