2014-02-24 Mon

■ #1764. -ing と -in' の社会的価値の逆転 [sociolinguistics][variation][rp][pronunciation][suffix][rhotic][stigma]

英語の (-ing) 語尾の2つの変異形について,「#1370. Norwich における -in(g) の文体的変異の調査」 ([2013-01-26-1]) および「#1508. 英語における軟口蓋鼻音の音素化」 ([2013-06-13-1]) で扱った.語頭の (h) の変異と合わせて,英語において伝統的に最もよく知られた社会的変異といえるだろう.現在では,[ɪŋ] の発音が標準的で,[ɪn] の発音が非標準的である.しかし,前の記事 ([2013-06-13-1]) でも触れたとおり,1世紀ほど前には両変異形の社会的な価値は逆であった.[ɪn] こそが威信のある発音であり,[ɪŋ] は非標準的だったのである.この評価について詳しい典拠を探しているのだが,Crystal (309--10) が言語学の概説書で言及しているのを見つけたので,とりあえずそれを引用する.

Everyone has developed a sense of values that make some accents seem 'posh' and others 'low', some features of vocabulary and grammar 'refined' and others 'uneducated'. The distinctive features have been a long-standing source of comment, as this conversation illustrates. It is between Clare and Dinny Cherrel, in John Galsworthy's Maid in Waiting (1931, Ch. 31), and it illustrates a famous linguistic signal of social class in Britain --- the two pronunciations of final ng in such words as running, [n] and [ŋ].

'Where on earth did Aunt Em learn to drop her g's?'

'Father told me once that she was at a school where an undropped "g" was worse than a dropped "h". They were bringin' in a country fashion then, huntin' people, you know.'

This example illustrates very well the arbitrary way in which linguistic class markers work. The [n] variant is typical of much working-class speech today, but a century ago this pronunciation was a desirable feature of speech in the upper middle class and above --- and may still occasionally be heard there. The change to [ŋ] came about under the influence of the written form: there was a g in the spelling, and it was felt (in the late 19th century) that it was more 'correct' to pronounce it. As a result, 'dropping the g' in due course became stigmatized.

(-ing) を巡るこの歴史は,その変異形の発音そのものに優劣といった価値が付随しているわけではないことを明らかにしている.「#1535. non-prevocalic /r/ の社会的な価値」 ([2013-07-10-1]) でも論じたように,ある言語項目の複数の変異形の間に,価値の優劣があるように見えたとしても,その価値は社会的なステレオタイプにすぎず,共同体や時代に応じて変異する流動的な価値にすぎないということである.

日本語で変化が進行中の「ら抜きことば」や「さ入れことば」の社会的価値なども参照してみるとおもしろいだろう.

・ Crystal, David. How Language Works. London: Penguin, 2005.

2013-07-10 Wed

■ #1535. non-prevocalic /r/ の社会的な価値 [sociolinguistics][rhotic][pronunciation]

英語の変種における non-prevocalic /r/ の話題については,「#406. Labov の New York City /r/」 ([2010-06-07-1]) を始めとして rhotic の各記事で扱ってきた.non-prevocalic /r/ の有無は,英語における社会言語学的パターン (sociolinguistic pattern) を示す最も典型的な変異の1つといってよい.社会階級によって /r/ の発音の比率が異なるという発見は,そのまま社会言語学の華々しいデビューとなった.

non-prevocalic /r/ は社会階級との関係や英米差という議論のなかで語れることが多いが,これらの議論の最大のポイントは,/r/ に対する価値判断は,その音価によって内在的に定まるのではなく,社会的な要因によって相対的に定まるにすぎないということだ.英語の /r/ には様々な音声的実現があるが,いずれの異音をとっても,人間の耳にとって内在的に美しい音であるとか醜い音であるとか,そのような評価を示す客観的な事実はほとんどない.仮にもしそのようなことがあったとしても,社会的な評価によっていとも簡単にかき消されてしまうだろう./r/ の評価は,ひとえに社会言語学的に付された価値に依存する.したがって,アメリカとイギリスのように社会が異なれば /r/ の評価は異なるし,同じ社会でも時代が変われば /r/ の評価も変わりうる.

Romain (68) に挙げられている,アメリカの New York City とイギリスの Reading の2つの町における階級別の non-prevocalic /r/ 比率を対照的に眺めれば,いかにその評価が相対的か一目瞭然である.

| New York City | Reading | Social class |

|---|---|---|

| 32 | 0 | upper middle class |

| 20 | 28 | lower middle class |

| 12 | 44 | upper working class |

| 0 | 49 | lower working class |

もし /r/ の音価が内在的に美しいのであれば,より上流階級の(したがって,より標準的で丁寧な)発話において,New York City でも Reading でも同様に non-prevocalic /r/ の比率が高まるはずである.しかし,実際には Reading で正反対の比率の傾向を示している.これは,non-prevocalic /r/ に対する評価があくまで社会的に定まっているにすぎないことを証明している.

この議論は,個別言語に対する価値判断という,より一般的な問題にもそのまま応用できる.ある言語に対する価値判断は,その言語の内在的な価値に基づいた絶対的な判断ではなく,社会的に育まれたステレオタイプにすぎない.したがって,土地が変わったり,時代が変わったりすれば,その価値判断もともに変わりうるものである.言語のステレオタイプに関する神話については,Giles and Niedzielski の "Italian is Beautiful, German is Ugly" がお薦めである.

・ Romain, Suzanne. Language in Society: An Introduction to Sociolinguistics. 2nd ed. Oxford: OUP, 2000.

・ Giles, Howard and Nancy Niedzielski. "Italian is Beautiful, German is Ugly." Language Myths. Ed. Laurie Bauer and Peter Trudgill. London: Penguin, 1998. 85--93.

2013-01-27 Sun

■ #1371. New York City における non-prevocalic /r/ の文体的変異の調査 [sociolinguistics][style][rhotic][causation][language_change]

昨日の記事「#1370. Norwich における -in(g) の文体的変異の調査」 ([2013-01-26-1]) で,文体の差による異形態の選択の事例をみた.今回も文体差の別の事例を紹介したい.「#406. Labov の New York City /r/」 ([2010-06-07-1]) と「#1363. なぜ言語には男女差があるのか --- 女性=保守主義説」 ([2013-01-19-1]) で取り上げた,ニューヨーク市における non-prevocalic /r/ の有無の分布についてである.これは Labov による社会言語学調査の成果だが,以下の略述は Trudgill (88--89) に与えられている概要に基づいたものであることを断わっておく.

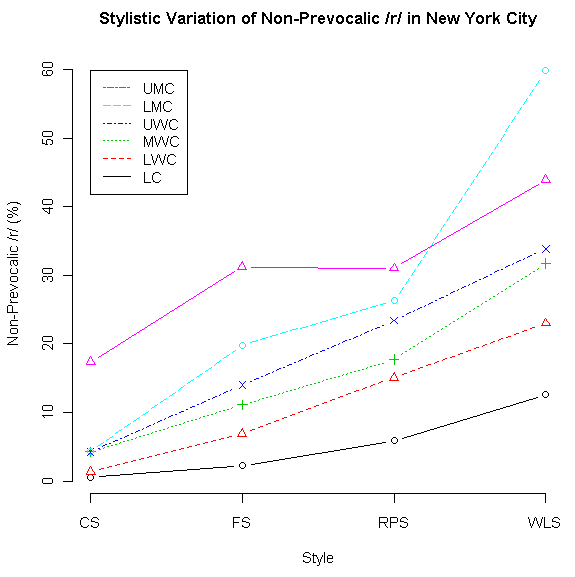

Labov は,ニューヨーク市において社会階級と non-prevocalic /r/ の発音の生起率とが相関しているという仮説を立て,それをフィールドワークにより実証した.すなわち,高い階級であればあるほどこの音声環境での /r/ の生起率が高いという./r/ が社会的な威信を結びついているというのだ.次に,Labov は階級別の分析 (Lower Class, Lower Working Class, Middle Working Class, Upper Working Class, Lower Middle Class, Upper Middle Class) と合わせて文体別の分析を試みた.文体の区別は,昨日触れた場合と同様に,(1) 単語リストを読み上げてもらう word-list style (WLS),(2) 文章を読み上げてもらう reading-passage style (RPS),(3) formal speech (FS),(4) casual speech (CS) の4種類である.分析結果は,およそ以下のグラフの通りとなった.

昨日の Norwich における -in' の調査結果と同様に,全体として,格式ばった文体であればあるほど威信ある /r/ の発音が選ばれる確率が高いことがわかる.ところが,ここには Norwich の場合と異なる,きわめて興味深い点が1つある.Lower Middle Class の word-list style において,予想を上回る /r/ の生起率が確認されることである.対応する Upper Middle Class の生起率を大きく越えて,約60%の高率を示しているのである.これはどのように説明すればよいのだろうか.

有力な説明は次の通りである.LMC は,一種の上昇志向から,威信ある /r/ の有無に敏感であり,意識的な文体においては上位の UMC よりも /r/ を多く産出するに至るのではないか.さらに仮説を推し進めると,ニューヨーク市の英語共同体全体を /r/ を発音する方向へと牽引しているのは,ほかならぬ LMC ではないかという可能性も出てくる.実際,Labov の研究に端を発するその後の社会言語学の知見によれば,この仮説は概ね支持されてきている.言語変化の源と原動力についての謎が,少しずつ明らかにされてきているといえよう.

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

2013-01-19 Sat

■ #1363. なぜ言語には男女差があるのか --- 女性=保守主義説 [gender_difference][sociolinguistics][negative][rhotic][sobokunagimon][double_negative]

「#1361. なぜ言語には男女差があるのか --- 征服説」 ([2013-01-17-1]) 及び「#1362. なぜ言語には男女差があるのか --- タブー説」 ([2013-01-18-1]) に引き続き,Trudgill の最も有望とみる仮説を紹介する.英語圏で行なわれた多くの社会言語学調査によれば,女性は男性に比べてより標準的な変種を好むという傾向がみられる.

1例として,Detroit で行なわれた多重否定 (multiple negation) の調査を挙げる.一般に,現代英語において I don't wanna none のような多重否定は非標準的な語法とされる(「#549. 多重否定の効用」 ([2010-10-28-1]) ,「#988. Don't drink more pints of beer than you can help. (2)」 ([2012-01-10-1]) を参照).階級別では,上流階級ほど標準的な語法を選択するために多重否定が避けられるだろうと予想され,実際にその通りなのだが,同一階級内で比べると,女性のほうが男性よりも多重否定が避けられる傾向が明らかに見られた.Trudgill (70) より,多重否定の使用率を再現しよう.

| Upper Middle Class | Lower Middle Class | Upper Working Class | Lower Working Class | |

|---|---|---|---|---|

| Male | 6.3 | 32.4 | 40.0 | 90.1 |

| Female | 0.0 | 1.4 | 35.6 | 58.9 |

次に,Trudgill (71) に要約されている,Detroit の黒人の non-prevocalic /r/ に関する調査もみてみよう.「#406. Labov の New York City /r/」 ([2010-06-07-1]) で話題にしたのと同様に,Detroit でも non-prevocalic /r/ は威信のある発音とみなされている.ここでも,女性はより威信のある,より標準的とされる rhotic な発音を選ぶ傾向があることがわかる.

| Upper Middle Class | Lower Middle Class | Upper Working Class | Lower Working Class | |

|---|---|---|---|---|

| Male | 66.7 | 52.5 | 20.0 | 25.0 |

| Female | 90.0 | 70.0 | 44.2 | 31.7 |

もう一つ,Norwich における -ing の発音に関する調査を見ておこう.そこでは,標準的な -ing と非標準的な -in' の対立が確認されるが,以下は非標準的な異形態の生起率である (Trudgill 71) .

| Middle Middle Class | Lower Middle Class | Upper Working Class | Middle Working Class | Lower Working Class | |

|---|---|---|---|---|---|

| Male | 4 | 27 | 81 | 91 | 100 |

| Female | 0 | 3 | 68 | 81 | 97 |

ほかにも,ロンドン英語で特徴的な,非標準的とされる声門閉鎖音 (butter などの [t] の代用として)の生起率は,女性では相対的に低いということが知られている.

いずれの場合においても,概して女性のほうが男性よりもより標準的とされる言語項目を選ぶ傾向が確認される.昨日の記事「#1362. なぜ言語には男女差があるのか --- タブー説」 ([2013-01-18-1]) で取り上げたコアサティ語 (Koasati) の事例とあわせて,広く女性の言語行動には,標準や規範を遵守しようとする傾向,すなわち保守主義が観察されるといえよう.だが,それはなぜなのだろうか.その議論は,明日の記事で.

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

2012-10-15 Mon

■ #1267. アメリカ英語に "colonial lag" はあるか (2) [ame_bre][colonial_lag][americanisation][rhotic]

昨日の記事[2012-10-14-1]の続編.Görlach は,しばしば "colonial lag" の産物であると指摘されるアメリカ語法は,実際には "colonial lag" などではないと論じている.考察する項目は音声,語彙,統語にわたり,論点も多岐にわたるが,特に説得力があると私が判断した3点を紹介する.

(1) アメリカ英語に典型的な音声特徴として,glass などの母音 /æ/,bar などの postvocalic r, /w/ と /wh/ の融合などが指摘されているが,これらの発音は古いイギリス英語の発音の単純な「保存」ではない."All three features above have a very complex history in the U.S., a history that shows alternating phases of retention, copying of British norms, and independent development" (46),

(2) "colonial lag" を論じる上ではアメリカ英語だけでなくオーストラリア英語なども比較してよさそうなものだが,二重母音の変化の歴史をみると,オーストラリア英語ではイギリス英語よりも遅れているどころか,むしろ進んでいる (48) .イギリス英語こそが "lag" を示しているのである."lag" が視点の相違による相対的な概念にすぎないことがわかる.

(3) 語彙や文法に関して英米差を表わすとされる語のペアは,単純な使用の有無によってではなく,意味,頻度,文体,評価によって区別されるべきものがほとんどである (48, 54) .この場合に,"lag" が何を指すかは不明である.

さらに,挑発的ではあるが,Görlach は,昨今のイギリス英語のアメリカ英語化 (Americanisation) を念頭に起きつつ,アメリカ英語で起こっている変化に対してイギリス英語が遅延していることを指摘し,論文を閉じている.

For those who have been convinced that Great Britain has become a colony of the United States, these linguistic facts could well be interpretatble as features illustraing 'colonial lag' of a new type. (57)

2つの歴史的に関連する変種の言語項目について,一方の他方への関係が "lag" なのか "lead" なのかは多分に相対的な問題であり,言語的な事実に基づくというよりはイデオロギーに基づく判断である可能性が大きい,ということかもしれない.

関連して,Montgomery の小論も参照.

・ Görlach, Manfred. "Colonial Lag? The Alleged Conservative Character of American English and Other 'Colonial' Varieties." English World-Wide 8 (1987): 41--60.

・ Montgomery, Michael. "In the Appalachians They Speak like Shakespeare." Language Myths. Ed. Laurie Bauer and Peter Trudgill. London: Penguin, 1998. 66--76.

2012-03-15 Thu

■ #1053. 波状説の波及効果 [wave_theory][geography][dialect][sociolinguistics][rhotic][lexical_diffusion][geolinguistics]

言語変化は波状に周囲に伝わって行くという波状説 (the wave theory; Wellentheorie) や方言周圏論について,「#999. 言語変化の波状説」 ([2012-01-21-1]) ,「#1000. 古語は辺境に残る」 ([2012-01-22-1]) ,「#1045. 柳田国男の方言周圏論」 ([2012-03-07-1]) の記事で取り上げてきた.波状説は,比較言語学の前提としていた the family tree model に対する反論として提唱されたものだったが,言語の変化にも他の文化の伝播と同様に地理的な側面があるという,今考えてみればもっともな主張に学問上の立場を与えたという点が評価される.

波状説は,言語変化の伝播についての様々な側面に光を当ててきた.以下に,波状説が言語変化の研究に与える波及効果や含蓄について,私の考えるところを挙げよう.

(1) 「古語は辺境に残る」 (archaism in marginal areas) の原則を打ち立て,方言研究に弾みを与えた.

(2) 言語変化の伝播の地理的側面についての諸説を生み出す母体となった.例えば,波状説に対する the gravity model や,その the gravity model に対抗する the counterhierarchical model,政治的境界が及ぼす border effect など.広く言語地理学 (linguistic geography) の発展に貢献した.

(3) 波状説の原理は,地理方言レベルの伝播だけでなく社会方言レベルの伝播にも応用できる可能性がある.例えば,[2010-06-07-1]の記事「#406. Labov の New York City /r/」で紹介した調査で,社会経済的な階層の下から上に向かって(最上は別として) /r/ の比率が高かった事実は,rhotic 発音が階層を縫って波状に広がっているのではないかという仮説を支持する.

(4) 語彙拡散 (lexical diffusion) は,本来,地理的側面は関係なく,語彙体系のなかを縫うように進む音韻変化を説明する理論として提唱されたが,地理的な波状説とも類似性があるように思われる.波紋の半径が2倍,3倍と拡がればそれぞれ面積は4倍,9倍と大幅に拡大するように,語彙拡散でもある段階で勢いがつき "take-off" すると,拡大の速度が急激に上がり,語彙の大半を一気に呑み込む.

波状説が言語変化の地理的拡大の唯一の型ではないことは知られているが,(2) で述べたように,言語変化の研究に地理的空間という次元を取り戻した功績は大きい.Britain は,その論文の冒頭で,現在でも社会言語学において地理的空間の次元への関心は乏しいと指摘している.

The geographical dimension of space has been an almost wholly unexplored dimension in sociolinguistics. This is a somewhat surprising state of affairs since modern sociolinguistics can rightfully claim roots in a number of (seemingly) spatially-aware antecedents: the cartographic tradition of early dialectology, early linguistic anthropology, the cultural geography of Vidal de la Blache . . . and so on. Almost without exception, and rather than having been critically explored as a potential social variable, space has been treated as a blank canvas onto which sociolinguistic processes are painted. It has been unexamined, untheorised and its role in shaping and being shaped by language untested.

地理的空間を言語変化拡大のカンバスとしてではなく絵の具としてとらえる観点を育てていく必要がある.

・ Britain, Dave. "Geolinguistics and Linguistic Diffusion." Sociolinguistics: International Handbook of the Science of Language and Society. Ed. U. Ammon et al. Berlin: Mouton de Gruyter, 2004.

2012-03-12 Mon

■ #1050. postvocalic r のイングランド方言地図について補足 [wave_theory][dialect][rhotic]

[2012-03-07-1]の記事「#1045. 柳田国男の方言周圏論」で,イングランド英語における方言周圏説の1事例として postvocalic r に言及した.Trudgill (27) の arm 等の発音に関する方言地図は,[2010-07-23-1]の記事「#452. イングランド英語の諸方言における r」で示したが,この地図を見れば,波状の中心がどこかは正確にはわからないがロンドンに近いイングランド南部辺りにあったのではないかという推測は立てられそうだ.この postvocalic r に関する方言周圏説の妥当性について異議を唱えるつもりはないが,今回は,この方言地図を解釈する上での但し書きを加えておきたい.とはいっても,いずれもトラッドギル (186--87) 自身が注意を喚起している点である.

1つ目は,この地図は arm や cart 等のいくつかの語に関する方言地図であり,これをもって postvocalic r 全体の方言地図の代表とするわけにはいかないという点である.語彙拡散 (lexical diffusion) などの言語変化理論が説くところによれば,ある言語変化に postvocalic r の消失というようなラベルが貼られたとしても,その変化は,関与する語群に対して必ずしも同時に一律に働くわけではないからだ.地図上のかっこ付きの "(r)" の地域は,語によって r の有無が揺れている地域である.この方言地図はおよその傾向をつかめていることは確かだが,少数の語の方言分布をもって一般的な方言区分を論じることはできないという点は押さえておく必要がある.

2つ目は,方言地図は,ある言語項目の地理的な変異の分布を示すことを目的としており,社会的な変異は捨象しているという点である.例えば,この地図は,南西イングランドの住民の全員(あるいは少なくとも大多数)が arm において r を発音するかのように描かれているが,r の有無は地理的要因以外にも各種の社会的要因にも左右されうる.例えば,この地域の東縁部では,地図が示すとおりに実際に r を発音するのは「社会的に最下層の老人の話し手だけ」なのである(トラッドギル,p. 186).もちろんこれは方言地図の不備ではなく,方言地図の読み方の注意ということである.

3つ目は,この方言地図は "Traditional Dialect" ([2012-02-20-1]の記事「#1029. England の現代英語方言区分 (1)」を参照)を表わしたものであり,主として農村部の変種を表現することを目指した地図であるという点だ.Liverpool を含む多くの都市部では r をまったく発音しないが,その事実はこの方言地図には反映されていない.

[2010-07-23-1]の記事では,「イギリス英語=イングランド英語=non-rhotic」という等式がいかに粗くて不正確かということを強調したが,それを論じるために手段として利用した方言地図それ自身も,言語変化理論や社会言語学的な視点を(方法論上の必要のためにではあるが)捨象しているという点で,やはり粗くて不正確であるということを,ここに記しておきたい.繰り返すが,方言地図の問題というよりも方言地図の読み方の問題である.

・ Trudgill, Peter. The Dialects of England. 2nd ed. Oxford: Blackwell, 2000.

・ P. トラッドギル 著,土田 滋 訳 『言語と社会』 岩波書店,1975年.

2010-09-09 Thu

■ #500. intrusive r [rhotic][rp][phonetics][phonotactics][euphony]

[2010-07-23-1]の記事で触れたとおり典型的なイギリス英語,とりわけ RP ( Received Pronunciation ) では通常 postvocalic r は発音されない.しかし,語末に non-rhotic r が現れ,直後の語が母音で始まる場合には r が「復活」するリエゾン ( liaison ) が観察される.例えば "My car is very old." や "Necessity is the mother of invention." などでは r が発音されるのが普通である.

「復活」するためには本来的に r がなければならないはずだ.car や mother が語として単独に発音される場合には r は実現されないが,上記の例をみると本来的に語末に r があると想定するのが妥当である.ところが,本来的に r が欠けているにもかかわらず,次の語が母音で始まる場合に r が挿入される場合がある.この場合には,「復活」とは呼べないので「挿入」や「割り込み」 ( intrusion ) と呼ぶことになる.intrusive r は話し言葉では非常に頻繁に生じる.

最もよく知られた例は,law(r) and order や the idea(r) of this だろう.これらの頻度の高い共起表現では,本来的にあるはずのない r が幽霊のように現れる.他には Shah(r) of Persia, Africa(r) and Asia, an area(r) of disagreement, drama(r) and music などがある.また,1語内でも音節の切れ目で r が挿入される awe(r)-inspiring, draw(r)ing などの例がある.類似現象として,India(n) and Pakistan など intrusive n なるものも見られる.

intrusive r は母音連続を避けようとする一種の音便 ( euphony ) と考えることができる.しかし,この解釈だけでは,なぜ挿入されるのが r でなければならないのか,なぜ *"I(r) am a student" など intrusive r が生じ得ない場合があるのかをうまく説明できない.発音のしやすさに基づく euphony だとしても,(1) 頻度の高い共起表現に起こりやすいこと,(2) 特定の母音が関わるときに起こりやすいことの2点を指摘する必要がある.

(2) について考えてみよう.r が「復活」するタイプの語の語末母音は,実は4種類しかない.four, car, fur, mother にそれぞれ含まれる /ɔː/, /ɑː/, /ɜː/, /ə/ である.一方,これらの母音で終わるが「復活」し得ないタイプ,つまり本来的に r が含まれないタイプの語は,数が非常に少ない.例えば law, Shah, sofa などがあるが,/ɜː/ に対応するものはない.したがって,この4種類の母音で終わる語は十中八九,本来的に r をもっている語であり,intrusive r を伴うのが通常である.そこで,本来的な r をもつこれら多数派からの圧力によって,例外に属する law や Shah も intrusive r を伴うようになったと考えられる.ここでは,音素配列 ( phonotactics ) のありやすさ ( likelihood ) が鍵になっているのである.

intrusive r は発音の規範を意識する人々によって非難されることがあるが,当の本人が "the idea(r) of an intrusive r is obnoxious" と r を挿入したりして,規範とは難しきものなるかな ( Crystal, p. 61 ) .

・ Crystal, David. The English Language. 2nd ed. London: Penguin, 2002. 60--61.

2010-07-24 Sat

■ #453. アメリカ英語の諸方言における r [dialect][rhotic][ame][phonetics]

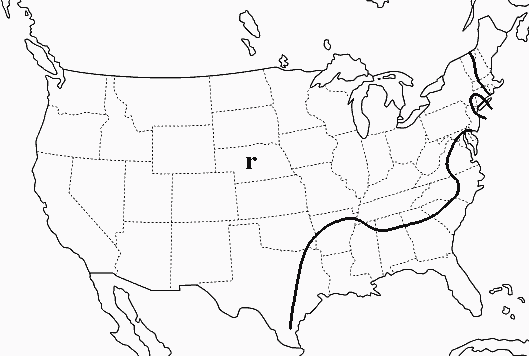

昨日の記事[2010-07-23-1]に引き続き,postvocalic r の話題.[2010-06-07-1]で見たように典型的なアメリカ英語では postvocalic r は発音されるが,イングランドの場合と同様に,アメリカでも典型から逸脱する方言は存在する.若田部 (33) によると,アメリカ英語の rhotic の分布は以下のようになる.

面積でいうとイングランドの non-rhotic 率が意外と低かったのに対し,アメリカの rhotic 率は著しく高い.若田部が拠っている参考文献はすでに古いということを前提としてだが,アメリカ英語話者の 2/3 から 3/4 ほどが rhotic であるという情報もある.しかし,New England 東部,New York City,南部からメキシコ湾岸部にかけての地域がアメリカではマイナーな non-rhotic な地域であるということを知っておくことは英語史的には重要である.というのは,これらの non-rhotic な地域は,すでに non-rhotic 化していたかあるいは non-rhotic 化しつつあったイングランド南部からの移民が中心となって植民した地域だからである.一方で,広大な rhotic な地域は,従来 General American と呼ばれてきた方言区域とおよそ一致し,歴史的には rhotic であった英国北部諸地域からの移民によって主に開拓されてきた地域である.イギリスでの r の分布と移民の歴史を考え合わせると,アメリカでの r の分布は合点がいく.Krapp ( Vol. 2, 228 ) は,英米の r の分布の符合が偶然ではなく歴史的な継承 ( inheritance ) に基づいていることを確信している ( see [2009-12-21-1], [2009-12-23-1] ) .

. . . one must be assured that the weakening of [r] in America was really an older dialectal phenomenon, a trait of speech which did not develop on American soil in the eighteenth century, but one which went back, as a common inheritance of both British and American speech, to an early colonial custom in America.

もっとも,[2010-06-07-1]で見た Labov の研究が示唆する通り,現在では伝統的なアメリカの non-rhotic な地域でも r が聞かれるようになってきているようだ.

・ 若田部 博哉 『英語史IIIB』 英語学大系第10巻,大修館書店,1985年.

・ Krapp, George Philip. English Language in America. 2 vols. New York: Century, 1925.

2010-07-23 Fri

■ #452. イングランド英語の諸方言における r [dialect][rhotic][bre][phonetics][lexical_diffusion][map]

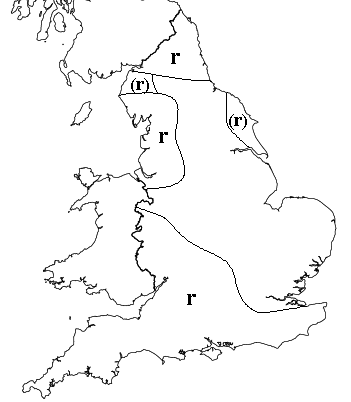

[2010-06-07-1]の記事で New York City の r について触れたが,今日はイングランドにおける r を取り上げる.典型的にイギリス英語では,arm や far など母音後の r ( postvocalic r ) は発音しない ( non-rhotic ) とされる.しかしこれはイギリス英語全般に当てはまるわけではない.スコットランドやアイルランドでは r が広く聞かれるし,実はイングランドでも rhotic な地域のほうが面積としては広い.以下は,arm という語の伝統的な方言の分布を示したイングランドの地図である ( Trudgill, pp. 25--28 ).

ロンドンとそこから東部や北部に向かっては non-rhotic な地域が広がっているが,南部,西部の大域やスコットランドに近い北部の周辺では rhotic な発音が聞かれる.地図上に (r) で示されている小区画では,単語毎に rhotic か non-rhotic かが異なる地域である.

もともとはイングランドでもすべての地域で r は発音されていた.綴字に <r> が残っていることからもそのように考えるのが妥当である.ところが,250年ほど前に,ロンドン付近の東部方言で r が脱落するという音声変化が生じた.このロンドン付近発祥の革新が北部や東部へと波状に広がり,各地の方言の語彙を縫うように拡大していった.この伝播は最北部や西部の保守的な方言の境目にぶつかることで減速・休止し,現在の分布に至っている.周辺地域に r が残っていること,また語によって r の発音の有無が異なる地域があることは,伝播の波が地理的にも語彙的にも一気に展開したわけではなく,徐々に浸透していったことを示唆する.イングランド英語における r の脱落は語彙拡散 ( lexical diffusion ) の一例と言っていいだろう.

ロンドン方言や標準イギリス英語が non-rhotic であるから「イギリス英語=イングランド英語=non-rhotic」という等式を信じてしまいがちだが,これが不正確であることがわかるだろう.むしろ,面積でみる限り,イギリス英語あるいはイングランド英語はどちらかというと rhotic であるという事実が浮かび上がってくる.

・ Trudgill, Peter. The Dialects of England. 2nd ed. Oxford: Blackwell, 2000.

2010-06-20 Sun

■ #419. A Mid-Atlantic variety of English [variety][ame_bre][elf][rhotic]

他の様々な英語変種が伸張しているとはいえ,英語の二大変種としてアメリカ英語 ( AmE ) とイギリス英語 ( BrE ) があり,いまだ世界の英語使用や英語教育に大きな影響力を及ぼしていることは周知のとおりである.ところが,英米が取り囲んでいる大西洋の真ん中に「間大西洋変種の英語」 ( a Mid-Atlantic variety of English ) というものがある.

大西洋の真ん中に浮かぶ小島で話されている英語というわけではない.AmE とも BrE ともつかない英米の中間的な英語という意味で,言葉遊びを混じえた表現である.ヨーロッパの英語非母語話者によって用いられることが多く,その特徴は発音によく反映されている.例えば,Mid-Atlantic variety では語尾の r が,AmE ほど rhotic でなく BrE ほど non-rhotic でもない弱い /r/ で実現されるという.同様に,last や past などの母音が,AmE 的な /æ/ と BrE 的な /ɑ:/ との間で交替すると言われる ( see [2010-03-08-1] ).

Mid-Atlantic variety の発生にはいくつかの背景が関わっている.従来ヨーロッパでは,英語を学習したり使用したりする際に AmE か BrE のどちらかを意識的に選ぶということが行われてきた.しかし,lingua franca としての英語 ( ELF ) の役割が重要性を帯びてくると,ある特定の変種を絶対とする感覚は薄れてくる.AmE か BrE のどちらかにこだわるという態度が古いものとなってくると,明確にどちらともつかない Mid-Atlantic variety が生じてくるのは自然の成り行きだろう.

また,政治的な要因もあるだろう.EU など複数の公用語を設けている国際機関では,実質上の共通語として英語がもっとも幅を利かせていることは疑いようがないが,その上でピンポイントに BrE か AmE を選んでしまうと,言語的にイギリスかアメリカを優遇する形になり,それが政治的な優遇に結びつくという懸念があるようである.

ヨーロッパ人ではなくとも,英米変種の中間的な発音や表現を用いたり,交替させたりすることは頻繁に起こりうるのではないか.私自身,AmE を中心に英語を学習してきた経緯があるが,イギリスに留学するに及んで BrE にも慣れ親しんだ.結果として,英米ちゃんぽんの Mid-Atlantic Japanese variety なる何ともいえない英語変種を話していることに自分で気づくときがある.書き言葉でこそ英米変種のどちらかに統一するのがよいだろうという感覚は根強く残っているが,話し言葉ではしつこくどちらかを追求することはあまりない.区別を知っているに越したことはないが,実際的な使用ではこだわる必要がないのではないか.一英語学習者として Mid-Atlantic (Japanese?) variety の今後の発展に期待したい.

・ Svartvik, Jan and Geoffrey Leech. English: One Tongue, Many Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006. 233.

2010-06-07 Mon

■ #406. Labov の New York City /r/ [sociolinguistics][phonetics][language_change][ame_bre][rhotic]

car, hear などにみられる語尾の <r> が発音されるか ( rhotic ),発音されないか ( non-rhotic ) は,一般に英語の英米差と結びつけられることが多い.しかし,一般に non-rhotic とみなされるイギリス英語でも,ロンドンを中心とする南東部以外の方言では広く /r/ が聞かれるし,一般に rhotic とみなされるアメリカ英語でも,New England や Southern の方言では /r/ が発音されない.したがって,一般に言われている /r/ の英米差は,あくまでイギリス英語とアメリカ英語の標準的な変種を比べての話である.

New York City ( NYC ) も,20世紀前半にはアメリカ英語らしからぬ non-rhotic な地域であった.これは当時の諸記録や映画からも明らかである.しかし,以降,現在に至るまで,アメリカ英語の大半に歩調を合わせるかのごとく NYC でも /r/ が発音されるようになってきている.ここ数十年の間に一つの言語変化が起こってきたということになるが,この変化に注目し,社会言語学の先駆的な調査・研究を行ったのが University of Pennsylvania の William Labov だった.彼の研究は後の社会言語学のめざましい発展に貢献し,その独創的な手法は今なお人々の興味を引いてやまない.

20世紀後半の言語学者は NYC の人々が /r/ を発音したりしなかったりする事実には気づいていたが,その使い分けや分布はランダムであり,個々人の好みの問題にすぎないと考えていた.しかし,Labov はその分布はランダムではなく何らかの根拠があるはずだと考えた.そこで,社会階級によって分布が異なるのではないかという仮説を立て,それを検証すべく次のような調査を計画した.階級レベルの高い人々ほど /r/ を発音する傾向があり,低い人ほど /r/ を発音しない傾向があると仮定し,NYC にある客層の異なる三つの百貨店で販売員の発音を調査することにしたのである.というのは,別の研究で,販売員は主な客層の話し方に合わせて話す傾向があるとされていたので,販売員の発音は対応する客層の発音を代表しているはずだと考えたからである.

Labov は,高階級の Saks Fifth Avenue,中階級の Macy's,低階級の Klein's という百貨店をターゲットにした.いずれの百貨店も,一階は客で込み合っており商品も多く陳列されている庶民的なフロアだが,最上階は客が少なく商品もまばらで高級感のあるフロアとなっている.Labov はまず一階の販売員に,四階に売られていることがあらかじめわかっている商品を挙げて,○○の売場はどこですかと尋ねた.販売員の fourth floor という返答により,二つの /r/ の有無を確かめることができるというわけだ.さらに,Labov はその返答が聞こえなかったように装い,もう一度,今度はより意識された丁寧な発音をその販売員から引き出した.次に4階に上がり,ここは何階かと販売員に尋ねることで,再び /r/ の有無のデータを引き出した.このようにして多くのデータを集め,様々なパラメータで分析したところ,当初の予想通りの結果となった.

三つの百貨店を全体的に比べると,高階級の Saks で rhotic の率がもっとも高く,低階級の Klein's でもっとも低かった.また,各百貨店についてデータを見ると,一階よりも上層階での発音ほど /r/ を多く含んでいることがわかった.また Klein's については,聞き返した二度目の発音のほうが一度目よりも多く /r/ を含んでいることがわかった.結果として,NYC の話者は階級が高いほど,また意識して発音するほど rhotic であることが判明した.こうして,社会的な要因で rhotic か non-rhotic かが無意識のうちに使い分けられているということが明らかになったのである.

この調査の詳細は Labov の著書に詳しいが,上の要約は Aitchison (42--45) に拠った.

・ Labov, William. Sociolinguistic Patterns. Philadelphia: U of Pennsylvania P, 1972.

・ Aitchison, Jean. Language Change: Progress or Decay. 3rd ed. Cambridge: CUP, 2001.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow