2021-08-20 Fri

■ #4498. 世界英語と最適性理論 [ot][phonology][world_englishes][pidgin][contact][sociolinguistics]

社会言語学的文脈で議論されることが多い世界英語 (world_englishes) と,音韻理論としての最適性理論 (Optimality Theory; ot) の2つを組み合わせて考えてみることなど,これまでなかったが,Uffmann がまさにそのような論考を提示している.

"World Englishes and Phonological Theory" という論題だけを見たときには,世界中の様々な英語変種の音韻論を比べて,最適性理論により統一的に説明しようとするものだろうかと思ったが,どうもそういうわけではないようだ.究極の目標としてはそのようなことも考えているのかもしれないが,この論考では,主に Vernacular Liberian English (cf. 「#1697. Liberia の国旗」 ([2013-12-19-1])) というL2英語変種の音韻特徴を,L1の制約(のランキング)が持ち越されたことに由来するとして説明するのに,最適性理論を援用している.

刺激的な論文だった.言語接触 (contact) というすぐれて社会言語学的な問題と,音韻体系に関わる理論言語学的な問題とが,最適性理論のランキングを介して結びつけられる快感を得たといえばよいだろうか.ただし,この論文で両者の結びつきが必ずしも鮮やかに提示されたわけではない.あくまで今後の課題として示されるにとどまってはいる.それでも,見通しとしては前途有望だ.Uffmann (79--80) は次のように見通している.

We also still do not have a clear idea of how the social factors in language contact interface with the formal properties of a grammar. With respect to creoles, Uffmann . . . suggests that there are three main processes at work whose relative weighting will depend on the exact nature of the contact situation: (a) transfer of substrate rankings, (b) levelling across substrates, which will be levelling to the unmarked (unless the marked option is shared by a majority of speakers), that is, choosing the ranking from the pool of grammars in which markedness constraints are ranked highest, and (c) acquisition of the superstrate grammar, as reranking via constraint demotion . . . . How does this proposal transfer to other contact varieties?

In this context, a particularly interesting model to look at could be the Dynamic Model of postcolonial Englishes proposed in Schneider (2007; this volume). It is interesting not only because it is the best developed framework to date to account for all postcolonial varieties, from settler varieties, via nativized varieties, to pidgins and creoles. Its special relevance lies in the fact that it links sociolinguistic and socio-historical conditions to identify construction and to linguistic effects. Why and how then do specific contact settings yield specific linguistic outcomes? How could this proposal tie in with Uffmann's model of constraint transfer, levelling to the unmarked and reranking (as acquisition)? This chapter cannot answer these questions. It can only serve as a call for more serious research in this field. Linking World Englishes to phonological theory and applying the models of phonological theorizing to varieties of English from around the world can be an exciting endeavour, and it is to be hoped that it can enrich our understanding of both the processes that lead to the emergence of new Englishes and of the fundamental principles that underlie phonological computation and processing.

ここでは,言語接触を巡る社会的諸パラメータの強度,基層言語の影響,普遍的制約の存在,といった言語学の端から端までを覆う話題を,最適性理論のランキングという1つの装置に収斂させていこうという遠大な狙いが感じられる.

最適性理論については,「#3848. ランキングの理論 "Optimality Theory"」 ([2019-11-09-1]),「#3867. Optimality Theory --- 話し手と聞き手のニーズを考慮に入れた音韻理論」 ([2019-11-28-1]),「#1581. Optimality Theory の「説明力」」 ([2013-08-25-1]),「#3910. 最適性理論 (Optimality Theory) のランキング表の読み方」 ([2020-01-10-1]) を参照.

上の引用で参照されている Schneider の "Dynamic Model" については,昨日の記事「#4497. ポストコロニアル英語変種に関する Schneider の Dynamic Model」 ([2021-08-19-1]) を参照.

・ Uffmann, Christian. "World Englishes and Phonological Theory." Chapter 4 of The Oxford Handbook of World Englishes. Ed. by Markku Filppula, Juhani Klemola, and Devyani Sharma. New York: OUP, 2017. 63--83.

・ Schneider, Edgar W. "Models of English in the World." Chapter 3 of The Oxford Handbook of World Englishes. Ed. by Markku Filppula, Juhani Klemola, and Devyani Sharma. New York: OUP, 2017. 35--57.

2020-01-10 Fri

■ #3910. 最適性理論 (Optimality Theory) のランキング表の読み方 [ot]

最適性理論 (Optimality Theory; ot) について,「#3848. ランキングの理論 "Optimality Theory"」 ([2019-11-09-1]),「#3867. Optimality Theory --- 話し手と聞き手のニーズを考慮に入れた音韻理論」 ([2019-11-28-1]),「#1581. Optimality Theory の「説明力」」 ([2013-08-25-1]) で簡単に紹介してきたが,私自身がこの理論に詳しいわけではまったくない.実際,OT の独特な記法であるランキング表の読み方もおぼつかないので,Carr and Montreuil (259) に依拠して,読み方を勉強してみた.

以下は単なる引用.OT 的な見方は感じ取れるのではないかということで.

The most common faithfulness constraints are I-O, i.e. they evaluate the matching between input and output. Any candidate which does not diverge from the input is considered the faithful candidate. Any candidate which diverges from the input in order to satisfy some markedness constraint (M) violates some faithfulness constraint (F).

The prototype situation runs like this. If /a/ is the input, but surfaces as [b] because [b] is easier to pronounce than [a], then there is some markedness constraint of the type *a (= avoid [a]). The faithful candidate is [a], but it is defeated by constraint *a, leaving [b] as the winning candidate. While [b] is unfaithful to /a/, and violates a faithfulness constraint IDENT-a, it still wins in a grammar where markedness dominates faithfulness (M >> F). Informally, IDENT-a says: 'do not change the features of /a/'. Constraints are universal, so both *a and IDENT-a will be found in all grammars, but a language where /a/ is realized as [a] will have the same two constraints in the opposite order: F >> M.

Tableaus read from left to right, with the dominating constraints on the left. Violations are indicated by an asterisk. Exclamation marks indicate fatal violations and the cells to the right are shaded to indicate that the information they contain does not play a role in the evaluation, i.e. the decision has been made on the basis of the information contained in the white cells. The hand ☞ indicates the optimal candidate, the winner. It is clear to see that in an F >> M scenario, the faithful candidate is selected as the winner . . . .

| Input /a/ | Markedness: *a | Faithfulness: IDENT-a |

| (faithful) [a] | *! | |

| ☞ (optimal) [b] | * |

| Input /a/ | Faithfulness: IDENT-a | Markedness: *a |

| ☞ (faithful and optimal) [a] | * | |

| [b] | *! |

・ Carr, Philip and Jean-Pierre Montreuil. Phonology. 2nd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013.

2019-11-28 Thu

■ #3867. Optimality Theory --- 話し手と聞き手のニーズを考慮に入れた音韻理論 [ot][phonology][phonetics][sound_change]

一般に言語変化の主体は話し手と考えられることが多いが,聞き手の役割も実は大きいことが主張されるようになってきた.本ブログでもこの話題についていくつかの記事を書いてきた.

・ 「#1932. 言語変化と monitoring (1)」 ([2014-08-11-1])

・ 「#1933. 言語変化と monitoring (2)」 ([2014-08-12-1])

・ 「#1934. audience design」 ([2014-08-13-1])

・ 「#1935. accommodation theory」 ([2014-08-14-1]))

・ 「#1936. 聞き手主体で生じる言語変化」 ([2014-08-15-1])

・ 「#2150. 音変化における聞き手の役割」 ([2015-03-17-1])

・ 「#2586. 音変化における話し手と聞き手の役割および関係」 ([2016-05-26-1])

・ 「#3378. 音声的偏りを生み出す4要因」 ([2018-07-27-1])

最後の2つの記事のように,とりわけ音変化においては話し手と聞き手の双方の役割が重要視されるようになってきている.話し手は少しでも楽に調音したいという欲求をもっているが,あまりに簡略化した発音では聞き手に理解されない恐れがある.聞き手は話し手に対して間接的に,あまり簡略化してくれるな,むしろ正確に丁寧に調音してくれ,というプレッシャーをかけているのである.双方のニーズは相反しており,それがある程度釣り合っているところで言語が成り立っているといえる.音変化も,この釣り合いが大きく乱れない程度に起こるものと考えられる.

「#3848. ランキングの理論 "Optimality Theory"」 ([2019-11-09-1]) で紹介した最適性理論 (Optimality Theory) は,上記の2つのニーズのバランスを考慮している.OT の基本的な考え方を解説した Carr and Montreuil (258--59) より,関連する解説を引こう.

The basic architecture of the model is straightforward: a set of constraints CON represents the priorities obeyed by the grammar of a language. These constraints are violable, universal and ranked in a hierarchy. A generating function GEN provides the output candidates for a given input and an evaluation function EVAL determines the relative desirability of each output; most critically it determines which of these outputs is the optimal candidate, the 'winner'.

. . . .

OT . . . attempts to explain why outputs may differ from inputs. It does so by encoding markedness directly into the grammar. Most constraints are formulated negatively and penalize the markedness of undesirable results; they point to marked structures or articulations, and their paraphrases read like lists of what not to do; for instance 'avoid (marked) sonority differentials', 'avoid (marked) complex articulations', 'avoid (marked) labial codas'. These markedness constraints make no reference to the input, they simply evaluate the intrinsic desirability of outputs.

Be penalising marked constructs, markedness constraints optimise language towards ease of articulation and simple structures. Assimilations and mergers usually respond to the desire to minimise effort. But this is counterbalanced by the need to keep articulations clear, words distinct and intonations contrastive. Effective communication, and language use in general, attempts to reach a satisfactory equilibrium between the drive to simplify phonetic forms and the need to be understood. In OT, this balance is achieved by pitting against each other markedness constraints and faithfulness constraints.

この観点からすると,最適化理論が目指す「最適」とは,話し手と聞き手の相反するニーズを最大限に調整した結果としての出力を指すとも解釈できる.

・ Carr, Philip and Jean-Pierre Montreuil. Phonology. 2nd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013.

2019-11-09 Sat

■ #3848. ランキングの理論 "Optimality Theory" [ot][generative_grammar][phonology][phonetics][history_of_linguistics][fetishism]

生成文法 (generative_grammar) において,複数の規則が前提とされており,それら効果がバッティングする場合,「どちらの規則が優勢か」「どちらが先に適用されるのか」という問題が生じることは不可避である.順序のランキングという発想が出ると間もなく「最適解」を求める "Optimality Theory" (最適性理論)が生じたのは必然といってよいかもしれない.かりそめにも何らかの規則を設定する分野であれば,言語にかぎらずランキングという発想が持ち込まれるのは自然のように思われる.私自身,言語に関心はあるとはいえ,決して理論派言語学者ではないが,ランキングという発想には共感を覚える.

Crystal (342--43) によると,最適性理論 (= Optimality Theory = ot) とは次の通り.

optimality theory (OT) In phonology a theory developed in the early 1990s concerning the relationship between proposed underlying and output representations. In this approach, an input representation is associated with a class of candidate output representations, and various kinds of filter are used to evaluate these outputs and select the one which is 'optimal' (i.e. most well-formed). The selection takes place through the use of a set of well-formedness constraints, ranked in a hierarchy of relevance on a language-particular basis, so that a lower-ranked constraint may be violated in order to satisfy a higher-ranked one. The candidate representation which best satisfies the ranked constraint hierarchy is the output form. For example, in English the negative prefix in- (e.g. insufficient) has two output forms, im- before bilabials (as in impossible, immodest), and in- elsewhere (inarticulate, involuntary, etc.). The coexistence of these forms means that there is conflict between the class of faithfulness constraints (which require identity between input and output) and the class of constraints which impose restrictions on possible sequences have identical place of articulation --- which needs to be resolved by an appropriate ranking of the relevant constraints. Optimality theory thus aims to account for a wide range of phenomena by specifying the interaction of a small number of universal constraints, which apply variously across languages in producing phonological representations. A particular constraint may achieve high ranking in one language (i.e. its output accounts for many surface forms) and low ranking in another (i.e. its output accounts for only a small class of forms). Although initially developed in relation to phonology, during the later 1990s optimality theory came to be extended to morphology and syntax.

言語理論にあまり触れたことがなければ,この説明でも相当に抽象的すぎる説明と感じるに違いない.思い切って簡略化してしまうと,英語や日本語などの個別言語が,どこまでの規則違反は許せるが,どこからは許せない,といったクセをもっているということなのだ.

OT は主として音韻論に強みを発揮する理論ではあるが,規則の適用順序に関する一般理論であると認めるならば,規則というものが想定され得るその他のいかなる分野(形態論にせよ統語論せよ)においても適用される幅広い原理と考えられる.

各言語がそれぞれ特有のフェチ (fetishism) をもっているという言語観とも親和性のある言語理論だといえる.

・ Crystal, David, ed. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6th ed. Malden, MA: Blackwell, 2008. 295--96.

2019-01-30 Wed

■ #3565. 韻律論と分節音韻論の独立性について [gvs][vowel][prosody][phonology][ot][acquisition][evolution]

英語には,歴史的な大母音推移 (Great Vowel Shift; gvs) とは別に,現代英語の共時的な現象としての "Modern English Vowel Shift Rule (alterations)" というものがある.後者は,現代英語の派生語ペアにみられる音韻形態論的な変異に関する共時的な規則である.Chomsky and Halle に端を発し,その後の語彙形態論でも扱われてきたトピックだ.たとえば,次のようなペアの母音に関して交替がみられる.various ? variety, comedy ? comedian, study ? studious, harmony ? harmonious; divine ? divinity, serene ? serenity, sane ? sanity, reduce ? reduction, fool ? folly, profound ? profundity (McMahon 342) .

McMahon は,この共時的な規則を最適性理論 (Optimality Theory; ot) で分析した先行研究の不備を指摘しながら,同理論は韻律論 (prosody) の問題を扱うのには長けているが,母音交替のような分節音に関する問題には適用しにくいのではないかと論じている.両部門は,一般には同じ「音韻論」にくくられるとはいえ,実際には独立性が高いのではないかという.McMahon (357) は,独立性の根拠をあげながら次のように論じている.

. . . we must recognise prosodic and melodic phonology as two different systems, and in fact there are many different strands of evidence pointing in that direction. For instance, prosodic phonology shows clearer connections with emotion, with gesture, and with aspects of call systems in other primates. Prosodic and segmental phonology behave very differently in cases of language disorder and breakdown, with some children who are seriously language-impaired finding considerable compensatory strength in prosody, for instance. Prosodic phonology is also acquired early, and there is evidence that the brain lateralisation of prosody and melody is different too, with more involvement of the right hemisphere in prosody, and strong left hemisphere localisation for segmentals. If prosody phonology and segmental phonology are actually two very different systems, which have evolved differently, are processed differently, are acquired differently, and interact with different systems (as with the paralinguistic uses of prosody, for instance), then there is no need for us to expect a single theory to deal with both.

この見解は,OT の理論的な扱いに関するにとどまらず,言語学における音韻論の位置づけについても再考を促すものとなるだろう.

・ Chomsky, Noam and Morris Halle. The Sound Pattern of English. New York: Harper & Row, 1968.

・ McMahon, April. "Who's Afraid of the Vowel Shift Rule?" Language Sciences (Issues in English Phonology) 29 (2007): 341--59.

2014-09-22 Mon

■ #1974. 文法化研究の発展と拡大 (1) [grammaticalisation][unidirectionality][productivity][construction_grammar][analogy][reanalysis][ot][contact][history_of_linguistics][teleology][discourse_marker][invited_inference]

「#1971. 文法化は歴史の付帯現象か?」 ([2014-09-19-1]) の最後で何気なく提起したつもりだった問題に,「文法化を歴史的な流れ,drift の一種としてではなく,言語変化を駆動する共時的な力としてみることはできないのだろうか」というものがあった.少し調べてみると,文法化は付帯現象なのか,あるいはそれ自身が動力源なのかというこの問題は,実際,文法化の研究者の間でよく論じられている話題であることがわかった.今回は関連して文法化の研究を巡る動き,特にその扱う領域の発展と拡大について,Traugott の記述に依拠して概説したい.

文法化は,この30余年ほどをかけて言語学の大きなキーワードとして成長してきた.大きく考え方は2つある.1つは "reduction and increased dependency" とみる見方であり,もう1つはむしろ "the expansion of various kinds" とみる見方である.両者ともに,意味と音の変化が文法の変化と独立しつつも何らかの形で関わっているとみている,特に形態統語的な変化との関係をどうとらえるかによって立場が分かれている.

伝統的には,文法化は "reduction and increased dependency" とみられてきた.意味の漂白 (semantic bleaching) と音の減少 (reduction) がセットになって生じるという見方で,"unidirectionality from more to less complex structure, from more to less lexical, contentful status" (Traugott 273) という一方向性の原理を主張する.一方向性の原理は Givón の "Today's morphology is yesterday's syntax." の謂いに典型的に縮約されているが,さらに一般化した形で,次のような一方向性のモデルも提案されている.ここでは,自律性 (autonomy) を失い,他の要素への従属 (dependency) の度合いを増しながら,ついには消えてしまうという文法化のライフサイクルが表現されている.

discourse > syntax > morphology > morphphonemics > zero

ただし,一方向性の原理は,1990年代半ば以降,多くの批判にさらされることになった.原理ではなくあくまで付帯現象だとみる見方や確率論的な傾向にすぎないとする見方が提出され,それとともに「脱文法化」 (degrammaticalisation) や「語彙化」 (lexicalisation) などの対立概念も指摘されるようになった.しかし,再反論の一環として脱文法化とは何か,語彙化とは何かという問題も追究されるようになり,文法化をとりまく研究のフィールドは拡大していった.

文法化のもう1つの見方は,reduction ではなくむしろ expansion であるというものだ.初期の文法化研究で注目された事例は,たいてい屈折によって表現された時制,相,法性,格,数などに関するものだった.しかし,そこから目を移し,接続語や談話標識などに注目すると,文法化とはむしろ構造的な拡張であり適用範囲の拡大ではないかとも思われてくる.例えば,指示詞が定冠詞へと文法化することにより,固有名詞にも接続するようになり,適用範囲も増す結果となった.文法化が意味の一般化・抽象化であることを考えれば,その適用範囲が増すことは自然である.生産性 (productivity) の拡大と言い換えてもよいだろう.日本語の「ところで」の場所表現から談話標識への発達なども "reduction and increased dependency" とは捉えられず,むしろ autonomy を有しているとすら考えられる.ここにおいて,文法化は語用化 (pragmaticalisation) の過程とも結びつけられるようになった.

文法化の2つの見方を紹介したが,近年では文法化研究は新しい視点を加えて,さらなる発展と拡大を遂げている.例えば,1990年代の構文文法 (construction_grammar) の登場により,文法化の研究でも意味と形態のペアリングを意識した分析が施されるようになった.例えば,単数一致の A lot of fans is for sale. が複数一致の A lot of fans are for sale. へと変化し,さらに A lot of our problems are psychological. のような表現が現われてきたのをみると,文法化とともに統語上の異分析が生じたことがわかる.ほかに,give an answer や make a promise などの「軽い動詞+不定冠詞+行為名詞」の複合述部も,構文文法と文法化の観点から迫ることができるだろう.

文法化の引き金についても議論が盛んになってきた.語用論の方面からは,引き金として誘導推論 (invited inference) が指摘されている.また,類推 (analogy) や再分析 (reanalysis) のような古い概念に対しても,文法化の引き金,動機づけ,メカニズムという観点から,再解釈の試みがなされてきている.というのは,文法化とは異分析であるとも考えられ,異分析とは既存の構造との類推という支えなくしては生じ得ないものと考えられるからだ.ここで,類推のモデルとして普遍文法制約を仮定すると,最適性理論 (Optimality Theory) による分析とも親和性が生じてくる.言語接触の分野からは,文法化の借用という話題も扱われるようになってきた.

文法化の扱う問題の幅は限りなく拡がってきている.

・ Traugott, Elizabeth Closs. "Grammaticalization." Chapter 15 of Continuum Companion to Historical Linguistics. Ed. Silvia Luraghi and Vit Bubenik. London: Continuum, 2010. 271--85.

2013-11-27 Wed

■ #1675. 中英語から近代英語にかけての h の位置づけ (2) [h][spelling][pronunciation][spelling_pronunciation][french][ot]

英語史における /h/ の不安定性について h の各記事で扱ってきたが,今回は語頭の /h/ の歴史について,Crisma の論文を読んでみた.

この問題について従来唱えられてきた説の1つに次のようなものがある.語頭の /h/ は音としては中英語期に完全に消えたが,近代英語期に標準変種で復活を果たしたというものだ.だが,Crisma (136--37) は以下の3点を指摘しつつ,この説を批判している.

(1) この説によると,後の /h/ の復活は綴字発音 (spelling_pronunciation) の原理によるものということになるが,少なくともすべての本来語において復活した事実を考えれば,復活の完璧さと徹底ぶりは信じがたいほどである(「#1292. 中英語から近代英語にかけての h の位置づけ」 ([2012-11-09-1]) を参照).通常,綴字発音はここまで体系的には作用せず,単語ごとに単発で生じることが多い.

(2) 綴字発音の原理の作用と想定されている現象は,フランス借用語においては,効き始める時期が遅かった.なかには効き目が現れずに後の標準変種に残った heir, honest, honour, hour などの語も散見される.完全消失→完全復活という仮説では,フランス借用語と本来語の振る舞いの違いを説明できない.

(3) 近代英語期の /h/ の完全復活は /h/ を保っていた北部方言からの影響であると考える説もあるが,そもそもなぜ北部方言が標準変種に影響を与えうるのかが分からない.

代案として Crisma が唱えているのは,具体的な議論は込み入っているが,一言で次のようにまとめられるだろう.中英語において,語頭の /h/ は消えたわけではなく,基底に確たるものとして存在していた /h/ が,複雑に絡みあう条件のもとで,予期される [h] ではなく [φ] として実現された,ということである.Crisma は,中英語と近代英語のコーパスを駆使して,h で始まる語に先行する不定冠詞 a vs an の分布および所有形容詞 my/thy vs myn(e)/thyn(e) の分布を詳細に調査し,その調査結果を最適性理論 (Optimality Theory) で分析した.最適性理論は,淵源に生成文法の思想があり,深層(入力)と表層(出力)を区別する理論である.単純に /h/ が消失したとみるのではなく,入力には /h/ があったけれども出力としては [φ] となるものがあったと議論するのである.Crisma (158) の結論部を引用して,新説の要約としよう.

To sum up, I propose that the distribution of the different forms of the indefinite article and of the 1st and 2nd person singular possessive pronouns can be captured in its diachronic development in Middle and Early Modern English assuming that the phonetic realization of the phoneme /h/- became at some point `disliked' in the grammar of the language. This dislike results in its inability to surface in a series of contexts, which vary along time because of the slight differences in the interaction with other constraints on the well-formedness of the phonetic output. This proposal is empirically superior to theories failing to distinguish between true /h/-loss and a (sic) the coexistence of a lexical /h/-ful underlying representation with a contextually-bound [h]-less phonetic output, and therefore unable to account for the complex and apparently contradictory evidence.

・ Crisma, Paola. "Word-Initial h- in Middle and Early Modern English." Phonological Weakness in English: From Old to Present-Day English. Ed. Donka Minkova. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009. 130--67.

2013-08-25 Sun

■ #1581. Optimality Theory の「説明力」 [ot][gvs][language_change][causation][methodology]

「#1404. Optimality Theory からみる大母音推移」 ([2013-03-01-1]) で,大母音推移 (gvs) を最適性理論 (OT) によっていかに記述できるかを概説した.そこでの私の印象は,OT は大母音推移がどのようにして起こったのかという過程を記述することは得意だが,なぜ起こったかという原因の説明を与えてくれない,というものだった.「#1577. 言語変化の形式的説明と機能的説明」 ([2013-08-21-1]) で見たように,OT のような形式的なアプローチは,原因説明ではなく過程記述をよくするのが関の山なのではないか.

OT では言語変化を "reranking of constraints" ととらえるが,この reranking は変化の原因なのだろうか,結果なのだろうか.原因とみれば OT は why を説明する理論であり,結果とみれば how を記述する理論である.私も同意見だが,McMahon (93) は後者とみている.

It would seem . . . that reranking is descriptive at best, fortuitous at worst, and post hoc either way, so long as the constraint set is in principle unrestricted, and the reranking itself depends on external factors, whether phonetic, functional, or sociolinguistic.

OT (に限らず形式的な理論)の実践者は,自らが行なっていることは原因説明ではなく過程記述であるという認識が必要であるとの指摘 (McMahon 94--95) にも同意したい.もちろん,理論が原因説明の洞察をまったく与えてくれないということを主張するつもりはない.慎重に扱いさえすれば,むしろ逆だろう.

. . . explanation of change, in its truest sense, may be beyond OT, and indeed any other formal linguistic theory. The cause of the model is not served if its practitioners continue, nonetheless, to claim that they are providing explanations. Lass notes that we tend

to talk about 'explanations' when we mean 'models' or 'metaphors', and to claim that we have shown 'why X happened' when what we have really done is linked X up in a 'network' with Y, Z, etc., and thus created a more or less plausible and imaginatively pleasing picture of 'how' (ceteris paribus) X could happen'. This is all really relatively harmless . . .; at least it is if we can bring ourselves to see clearly what we actually do, and avoid terminological subterfuge and defensive pretence. (1980 [On Explaining Language Change]: 157--8)

言語変化の研究には,原因説明と過程記述との両方が必要である.様々な方法論を組み合わせない限り言語変化は研究できない以上,理論を積極的に,そして慎重に用いてゆくことが肝心のように思う.

・ McMahon, April. "Optimality Theory and the Great Vowel Shift." Motives for Language Change. Ed. Raymond Hickey. Cambridge: CUP, 2003. 82--96.

2013-07-08 Mon

■ #1533. 波状理論,語彙拡散,含意尺度 (2) [wave_theory][neogrammarian][lexical_diffusion][implicational_scale][phonetics][ot]

昨日の記事[2013-07-07-1]に引き続き,言語変化にまつわる3つの概念の関係について.昨日は,Second Germanic Consonant Shift ([2010-06-06-1]) がいかに地理的に波状に拡大し,どのような順序で語彙を縫って進行したかという話題を取り上げた.今日は,英語の諸変種にみられる -t/-d deletion という現象に注目する.

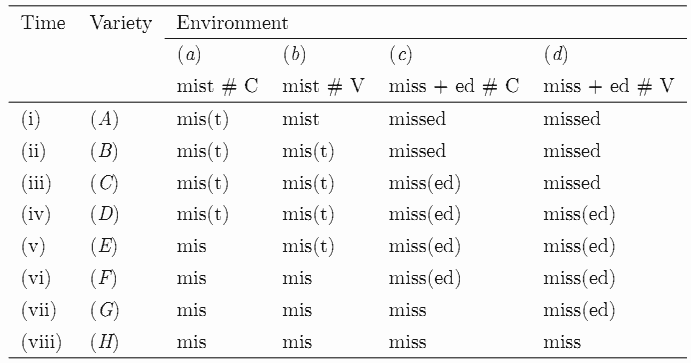

-t/-d deletion とは,missed, grabbed, mist, hand などの語末の歯閉鎖音が消失する音韻過程である.非標準的で略式の発話ではよくみられる現象だが,その生起頻度は形態音韻環境によって異なると考えられている.関与的な形態音韻環境とは,問題の語が (1) mist のように1形態素 (monomorphemic) からなるか miss-ed のように2形態素 (bimorphemic) からなるか,(2) 後続する音が子音か (ex. missed train) 母音か (ex. missed Alice) の2点である.(1) 1形態素 > 2形態素, (2) 子音後続 > 母音後続という関係が成り立ち,1形態素で子音後続の -t/-d が最も消失しやすく,2形態素で母音後続の -t/-d が最も消失しにくいということが予想される.この予想を mist と missed に関して表の形に整理すると,以下のようになる(Romain, p. 142 の "Temporal development of varieties for the rule of -t/-d deletion" より).

これは,昨日の SGCS の効き具合を示す表と類似している.ここでは,変種(方言),時点,形態音韻環境に応じて,-t deletion の効き具合が階段状の分布をなしている.隣接変種への拡がりとみれば波状理論を表わすものとして,時系列でみれば語彙拡散を表わすものとして,通時的な順序の共時的な現われとみれば含意尺度を表わすものとして,この表を解釈することができる.

2種類の形態音韻環境については,-t/-d deletion の効き具合に関する制約 (constraint) ととらえることもできる.(1) は有意味な接尾辞形態素 -ed は消失しにくいという制約,(2) は煩瑣な子音連続を構成しない -t/-d は消失しにくいという制約として再解釈できる.この観点からすると,2つの制約の効き具合の優先順位によって,異なった -t/-d deletion の分布表が描かれることになるだろう.ここにおいて,波状理論,語彙拡散,含意尺度といった概念と,Optimality Theory (最適性理論)との接点も見えてくるのではないか.

・ Romain, Suzanne. Language in Society: An Introduction to Sociolinguistics. 2nd ed. Oxford: OUP, 2000.

2013-03-01 Fri

■ #1404. Optimality Theory からみる大母音推移 [gvs][vowel][ot][phonology][phonetics][diphthong][merger][language_change]

理論言語学の分野において,1990年代は Optimality Theory (最適性理論)の登場と発展の時代と呼べるかもしれない.1993年に Prince and Smolensky により草稿が発表されて以来,注目を浴びている言語理論だ.特に音韻論や韻律論の分野での応用が進んでおり,通時言語学の立場からも言語変化を説明する原理として期待が寄せられている.OT は,文法をランク付けされた複数の制約によって記述できると考える.深層形式に対して各種の制約がランク順に適用され,結果として表層形式が出力されることを想定している.

OT の観点からは,言語変化あるいは文法変化とは制約のランク付け順序の入れ替え (reranking of constraints) であると見ることができ,いくつかの研究では英語史における主要な音変化である大母音推移 (Great Vowel Shift; see [2009-11-18-1]) へも応用されている.McMahon が GVS への応用研究を要約しているので,それを見てみよう.以下では,McMahon が参照している種々の典拠の書誌情報は省略する.

近年,理論的な立場から,GVS は従来のような統一的な変化ではなく,個別の変化がたまたま組み合わさったものにすぎないという見解が提出されてきている([2010-09-04-1]の記事「#495. 一枚岩でない大母音推移」を参照).私が呼ぶところのバラバラ説である.このバラバラ説を唱える急先鋒は Stockwell and Minkova であり,彼らは GVS というラベル自体が統一性を否応なしに喚起してしまう悪しきラベルであると評している.Minkova などは,このラベルは英語史の用語としてではなく言語学史の用語としてこそふさわしいと,手厳しい.ただし,従来の GVS が表わす個々の音変化の事実そのものは当然のことならが認めており,最初に生じた音変化は高母音の2重母音化であると考えている点では,Jespersen などの見解と一致する.

一方,Lass は GVS というラベルの意義を一応のところ認めている.GVS の開始点については,中高母音の高母音化から始まったとする Luick や Dobson の見解を容れており,母音四辺形の上半分に関する一連の変化については構造的な相互の関与を想定している.言い換えれば,下半分についてのみバラバラ説を採用しているということになる.

McMahon は,このような論争を背景に,Miglio (1998) や Miglio and Moré による OT を用いた GVS 分析を概説する.これらの理論的な難点を指摘した後,McMahon が最もよく OT の強みが示されていると評価する Minkova and Stockwell の分析を紹介する.Minkova and Stockwell は,英語の長母音の振る舞いを決定づける4つの要因を挙げ,それぞれを OT における制約に割り当てた.

(a) HEAR CLEAR: Diphthong optimization in perceptual terms

(b) *EFFORT: Diphthong optimization in articulatory terms

(c) MINIMAL DISTANCE: Optimal spacing of adjacent entities --- merger avoidance

(d) IDENT IO (CONTRAST): Vowel mergers and input-output faithfulness

(a) と (b) は音声に関わる制約で,前者は2重母音化を支持し,後者は長母音化を支持するという相反する性質をもつ.(c) と (d) は音素体系に関わる制約で,前者は音素の融合を避ける方向へ,後者は音素対立を保持する方向へ作用する.なお,Minkova and Stockwell は音声にもとづく (a) と (b) の制約のみを,変化の引き金,変化の説明として利用できると考えている.これは,OT の基本に音声を据えるのか音韻を据えるのかという理論の本質に関わる議論と関連する.

Minkova and Stockwell は,4制約の異なる順番での組み合わせにより,4つの異なる音過程が説明されるとする.

(1) Nucleus-glide dissimilation: IDENT IO (CONTRAST) >> HEAR CLEAR >> MINIMAL DISTANCE >> *EFFORT

(2) Nucleus-glide assimilation: IDENT IO (CONTRAST) >> *EFFORT >> MINIMAL DISTANCE >> HEAR CLEAR

(3) Chain Shift: IDENT IO (CONTRAST), MINIMAL DISTANCE >> HEAR CLEAR, *EFFORT

(4) Merger: *EFFORT >> IDENT IO (CONTRAST), MINIMAL DISTANCE >> HEAR CLEAR

GVS は (3) の1事例である.英語史には様々な音変化が起こっているが,OT によれば,各事例は制約の異なる組み合わせと順序により説明されるということになる.だが,OT により GVS の何がより明らかにされたのか,よくわからないというのが正直なところである.GVS について新たに1つの記述法が加わったという以上に,何があるのだろうか.

・ Prince, Alan and Paul Smolensky. Optimality Theory: Constraint Interaction in Generative Grammar. Ms, Rutgers U and U of Colorado at Boulder, 1993.

・ McMahon, April. "Change for the Better? Optimality Theory versus History." Chapter 1 of The Handbook of the History of English. Ed. Ans van Kemenade and Bettelou Los. Malden, MA: Blackwell, 2006. 4--23.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow