2012-01-01 Sun

■ #979. 現代英語の綴字 <e> の役割 [spelling][graphemics][alphabet][ame_bre][orthography][final_e]

明けましておめでとうございます.2012年(平成23年)辰年です.本年も hellog をよろしくお願いいたします.

本年の初回記事は,綴字 <e> の役割について.<e> の役割としてよく知られているのは,"magic <e>" と呼ばれるものである.name や bite などの語末の e は,それ自身は発音されないものの,先行する母音が長母音あるいは2重母音であることを示している.なぜこのような magic <e> の機能があるのか,どのような過程で <e> がこの機能を獲得したのかについてはいずれ取り上げたいが,今回は <e> のもっている様々な役割について考えてみたい.Crystal (259) および中尾 (112) を総合し,さらに10点目を付け加えた箇条書きを記す.

(1) 当然のことだが,短母音 /ɛ/ あるいは長母音 /iː/ を表わすという基本的な表音機能をもっている (ex. set, me) .

(2) これも英語のアルファベットの常だが,English, certain, ballet, serious などにおいては,<e> は (1) とは別の母音を表わしている.

(3) 他の母音字と組み合わさって,様々な母音を表わす (ex. great, wear, ear; meet, beer; rein, believe; leopard, people; Europe; bureau)

(4) 上記の magic <e> .「先行する母音」は,直接に先行する場合と (ex. die, doe) ,子音字が挿入されている場合 (ex. take, mete, side, rose, cube) がある.

(5) <e> の有無によって先行する子音の音価が決定される (ex. bathe vs bath, breathe vs breath, teethe vs teeth [2011-03-30-1], [2009-05-15-1]; singe vs sing; vice vs Vic) .

(6) 特に共時的な機能を示さず,単にかつての発音を示唆するだけという場合がある (ex. give, have, love, some) .

(7) (特に英米)変種間の,綴字上の区別 (ex. judg(e)ment, ag(e)ing [2009-12-27-1], ax(e)) や,発音上の区別 (ex. clerk with AmE /ɛr/ or BrE /ɑː/ [2009-10-30-1]) を表わす.

(8) 屈折語尾でないことを示す (ex. lapse vs laps, please vs pleas) .

(9) 同綴異義語 (homograph) を避ける (ex. singeing vs singing, dyeing vs dying) .

(10) 多義語の語義を区別する (ex. borne vs born [2011-12-19-1]; blonde vs blond [2010-09-13-1]) .

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

・ 中尾 俊夫,寺島 廸子 『図説英語史入門』 大修館書店,1988年,174頁.

2010-11-19 Fri

■ #571. orthoepy [orthoepy][orthography][emode][pronunciation]

初期近代英語期は英語が数々の悩みを抱えていた時代である.英語をラテン語のような固定化した言語へと高めたいと思っていたイギリスの学者は,発音,綴字,語彙,文法など英語のあらゆる側面に干渉し,標準的で正しい英語を作り上げようとした.発音に関しても16世紀以降「正しい発音」にこだわる学者たちが現われ,彼らは17世紀には正音学者 ( orthoepist ) と呼ばれるようになった ( see [2010-07-12-1] ) .正音学者は正しい発音のみならず,発音と綴字の関係にも関心を寄せ,正書法 ( orthography ) の発展や綴字改革とも密接に関わった.正音学 ( orthoepy ) はもともとは発声法や朗読法との関連で発達してきた分野だったが,18世紀には William Kenrick (1773) の A new Dictionary of the English Language: containing not only the explanation of words . . . but likewise their orthoepia or pronunciation in speech や John Walker (1791) A Critical Pronouncing Dictionary of the english Language などの発音辞書が現われた.さらに後に,正音学は現代の音声学の基礎ともなった.

George Bernard Shaw の Pygmalion をもとにした映画 My Fair Lady (1964) では Audrey Hepburn 扮する Eliza が発音を厳しく矯正されるが,これは近代イギリスでは正しい発音の獲得は社会の階段を上るうえで重要な要素であったことを示すものである.現在でも RP とは言わずともイングランド南部の標準発音を獲得することは,地方出身のイギリス人にとって1つの目標である.私の留学していた Scotland の Glasgow (訛りのひどさで悪名高い)では,若者たちは標準発音を期待される就職面接などを本気で怖れるというから,笑えない話である.EFL 学習者にとっても「正しい発音」は重要な目標となっており,規範としての正音学は健在である.しかし,英語が世界化するとともに英語の発音も日々多様化している.英語の正音学というのはそもそも可能なのだろうか,と考えさせられる.

英語における「正音」の難しさは,皮肉にも orthoepy や orthoepist そのものの発音が揺れていることに表わされている.なんと,両語の4音節のうち最終音節以外の3つの音節のいずれにもアクセントが落ちうるのである.「正音」の「正」とは一体何を指すのだろうか.規範文法のあり方とも関連して,近未来の英語で問題となってくる主題だろう.

2010-09-16 Thu

■ #507. pear の綴字と発音 [gvs][spelling][orthography][vowel]

先日,千葉県松戸市へ梨もぎに出かけた.この夏の猛暑により収穫時期が例年よりも1週間遅れているとのことで,「幸水」が終わり「豊水」が盛りだった.私はリンゴよりナシ派なので,もぎたての豊水をたらふく食べてきた.

梨は古くは「なす」といったようで,周囲部より内部のほうが酸味があることから中酸(なかす)が中略されたものと言われる.別名の「ありのみ」は,梨が「無し」に通じるのを嫌い,縁起言葉として逆に「有りの実」といったことによる(以上はPDFでダウンロードできる野菜・果物辞典 「やさいとくだもの2010年版」 より).「梨のつぶて」は「無し」に引っかけた語呂遊びで,投げたつぶて(小石)は返ってこないことから手紙などで返事がない状況を指す.このように梨は「無し」に通じることから,日本の文化史上,ネガティブに捉えられることが多かった.

バラ科ナシ属の植物 ( Pyrus ) で世界に約20種が分布しているが,果樹として栽培されるもので特によく知られているのはナシ(ニホンナシ)とセイヨウナシである.英語の pear はあくまでセイヨウナシであり,ニホンナシは Japanese [Asian] pear などという.最近はラ・フランスなど洋菓子の材料としてヨウナシもよく知られるようになったが,英語の pear と日本の「梨」はあくまで別種である.以下の図で左がヨウナシ.

ここで英語の pear の綴字と発音の話題に移ろう.この綴字を初見で音読しようとすると,peer と同音の *[pɪə] となりそうに思えるが,実際には pair と同音の [pɛə] であり,予想を裏切られる.<ear> の綴字が通常 [ɪə] に対応することは,以下の多くの語によって例証される.

appear, arrears, beard, blear, clear, dear, dreary, ear, fear, gear, hear, near, rear, sear, shear (verb), smear, tear (noun), weary, year

現在 <ear> で綴られる発音の多くは中英語では [ɛːr] であり,大母音推移 ( Great Vowel Shift ) により長母音が2段上昇して [iːr] となった(2段上昇については[2009-11-18-1]を,その例外については[2009-11-19-1], [2009-11-20-1], [2010-07-25-1]を参照).後に後者が割れ ( breaking ) を起こし,結果として [ɪə] となった.上記の語群の発音は歴史的にみて規則的といってよい.

ところが,<ear> をもつ一部の語は大母音推移の上げを経ず,[ɛːr] から直接に割れを起こして [ɛə] となり現在に至っている.例としては pear を含めて以下のような語がある.

bear ( OE beran ) , pear ( OE peru ) , swear ( OE swerian ) , tear (verb; OE teran), wear ( werian )

これらの例外的な語群では,問題の [ɛːr] は大母音推移が始まる直前の15世紀始めくらいに [eːr] から下げの過程を経た出力らしい.この特殊な経緯が,素直に大母音推移の入力とならない環境を用意した.古英語の語形を参照すれば,後の中英語の開音節長化 ( Middle English Open Syllable Lengthening ) の入力となりうる音連鎖が含まれていることが共通しているが,spear ( OE spere ) のような例外もある.音変化は一筋縄ではいかない.

ちなみに pear はラテン語 pirum からの借用で,Pyrus 「バラ科ナシ属」では古い [i] の母音が保存されている.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.194--95, 209--10頁.

2010-07-12 Mon

■ #441. Richard Mulcaster [orthoepy][orthography][spelling_reform][spelling_pronunciation_gap][popular_passage][mulcaster][hart]

[2010-07-06-1]の記事で <oa> の綴字との関連で Richard Mulcaster という名に触れたが,今日は英語綴字改革史におけるこの重要人物を紹介したい.

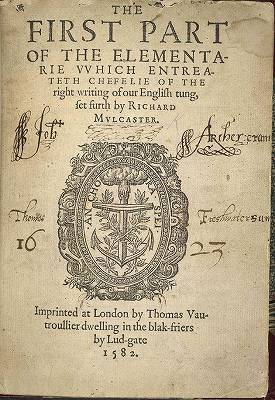

Richard Mulcaster (1530?--1611) は,Merchant-Taylors' School の校長,そして後には St. Paul's School の校長を歴任した16世紀後半のイングランド教育界の重鎮である.かの Edmund Spenser の師でもあった.彼の教育論は驚くほど現代的で,教師を養成する大学の設立,教師の選定と給与の問題,よい教師に最低年次を担当させる方針,教師と親の関係,個性に基づいたカリキュラム作成など,250年後にようやく一般に受け入れられることになる数々の提言をした.彼はこうした教育的な動機から英語の綴字改革にも関心を寄せ始め,1582年に保守派を代表する書 The First Part of the Elementarie を世に送った(文法を扱うはずだった The Second Part は出版されなかった).

16世紀は大母音推移 ( Great Vowel Shift ) が進行中で,綴字と発音の乖離の問題が深刻化し始めていた.多数の正音学者 ( orthoepist ) が輩出し,この問題を論じたが,大きく分けて急進派と保守派に分かれていた.急進派は,一文字が一音に厳密に対応するような文字体系を目指す表音主義の名の下に,新しい文字や文字の使い方を提案した.John Cheke (1514--57),Thomas Smith (1513--77), John Hart (d. 1574), William Bullokar (1530?--1590?) などが急進派の代表的な論者である.

それに対して,伝統的・慣習的な綴字の中に固定化の基準を見つけ出そうとする現実即応主義をとるのが保守派で,Richard Mulcaster を筆頭に,1594年に Grammatica Anglicana を著した P. Gr. なる人物 ( Paulo Graves? ) や 1596年に English Schoole-Maister を著した E. Coote などがいた.急進的な表音主義路線はいかにも学者的であるが,それに対して保守的な現実路線をとる Mulcaster は綴字が発音をそのまま表すことはあり得ないという思想をもっていた.綴字と発音の関係の本質を見抜いていたのである.結果としては,この保守派の現実的な路線が世論と印刷業者に支持され,Coote の著書が広く普及したこともあって,後の綴字改革の方向が決せられた.17世紀後半までには綴字はおよそ現代のそれに固定化されていたと考えてよい.18世紀にも論争が再燃したが,保守派の Samuel Johnson による A Dictionary of the English Language (1755) により,綴字はほぼ現代の状態へ固定化した.現代英語の綴字体系の是非はともかくとして,そのレールを敷いた重要人物として Mulcaster の英語史上の役割は大きかったといえるだろう.

Mulcaster は,イングランドが力をつけはじめた Elizabeth 朝の時代に,英語の独立と卓越に確信をもった教育者だった.彼の英語に対する信頼と自信は,著書 The First Part of the Elementarie からの次の有名な文に表れている.

I loue Rome, but London better, I fauor Italie, but England more, I honor the Latin, but I worship the English.

・ Mulcaster, Richard. The First Part of the Elementarie. Menston: Scolar Reprint 219, 1582. (downloadable here from OTA)

2010-07-07 Wed

■ #436. <ea> の綴りの起源 [spelling][orthography][anglo-norman]

昨日の記事[2010-07-06-1]で <oa> の正書法上の起源を取りあげたが,ついでの話題として <ea> のことにも軽く触れた.簡単に調べてみたが,少なくとも <ea> については,この綴字習慣が Flemish からもたらされたという佐藤 (29) の説の根拠は見つからなかった.むしろ,<ea> は古英語由来の綴字習慣が Anglo-French 経由で15世紀の英語にも取り込まれ,後に標準化したものだと Scragg (48) はいう.

Scragg によると,<ea> の綴字は古英語の標準とされる West-Saxon のものだったが,それが12世紀に Anglo-Norman に取り込まれた.Anglo-Norman の書き言葉は大陸フランス語の正書法が確立する前からイングランドで使われ出しており,特に初期の頃は West-Saxon の綴字習慣を強く受けて発達していた.Anglo-Norman に受け継がれた <ea> の綴字習慣は,15世紀に公文書の言語が Anglo-Norman から英語へとシフトする際に,再び英語に戻された.イングランドを代表する公の書き言葉が OE West-Saxon → ME Anglo-Norman → LME Chancery English と変化するなかで,<ea> という綴字が偶然にも生きながらえたという事実が興味深い.

<ea> が Chancery English に取り入れられた頃には大母音推移は未完了だったので,いまだ /e:/ と区別されていた /ɛ:/ を表す綴字として <ea> の役割もだてではなかった.しかし,その後いずれも /i:/ に収斂してしまうと <ea> の役割は同音異綴 ( homophone ) を区別するという役割を果たすのみとなってしまった.それでも,正書法の中に確たる地位を築き上げてきた <ea> はあっぱれである.古英語から現代英語にいたるまで,いつ失われてもおかしくないくらいに地味な存在だったにもかかわらず時代の荒波をたくましく生き延びてきたという点で,<ea> の生命力を讃えたい.

英語の ease, reason に対して現代フランス語の aise, raison という差異は,前者が OE 発 Anglo-Norman 経由というルートを取ったことによる.ease, reason という英単語の綴字をみるとき,古英語の一方言から連綿と続く書き言葉の伝統がフランス借用語の中にすら見いだすことができることに興味を覚える.以上の経緯を知って, <ea> に対する見方が変わった(古英語を読むときにも現代英語を読むときにも).

people, jeopardy などに見られる <eo> の綴字も,古英語由来,Anglo-Saxon 経由で生き延びてきた同胞のようだが,正書法上,<ea> ほどは確たる地位を築いてはいないようである (Scragg 49).

・ 佐藤 正平 「英語史考」『学苑』第227号,1959年,15--41頁.

・ Scragg, D. G. A History of English Spelling. Manchester: Manchester UP, 1974.

2010-07-06 Tue

■ #435. <oa> の綴りの起源 [spelling][orthography][gvs][flemish][mulcaster]

現代英語で <oa> の綴字は,boat, goal, oat などのように RP の /əʊ/ に対応するのが規則である.ME までは bot や boot と綴られることが多かったが,OE の /a:/ が円唇後舌母音化した開いた /ɔ:/ と,OE から続く閉じた /o:/ の発音を区別する目的で,初期近代英語期には別に綴られるようになった.<oa> が開いた長母音に,<oo> が閉じた長母音に対応した.対応する長母音はそれぞれ大母音推移 ([2009-11-18-1]) によって変化し,現代までに moan と moon のような発音および綴字の対立を生み出した.対応する前舌母音(字)でも同様に <ea> と <ee> の対立が生まれた( <ea> に対応する長母音の大母音推移期の特殊な振る舞いについては[2009-11-19-1], [2009-11-20-1]を参照).

このような <oa> の綴字は1570年代の印刷業者が始めたものだが当初は一貫していたわけではなく,例えば教育学者の Richard Mulcaster (1530?--1611) は使用していない.対応する前舌母音を表す <ea> はもう少し古い Caxton でも用いられており,Anglo-French の <ea> に由来する(そしてそれ自体は Old English に由来する) としばしば指摘されているが ( Salmon, p. 27 ),<oa> のほうはどうなのだろうか.調査不足で分からないが,16世紀になってから導入されたもののようである.

この問題が気になったのは,佐藤 (29) に次のような一節があったからである.

MEの最後になると今のベルギー等を含む低地地方から輸入された ea, oe の記号が deal や boat のような語に使われ始めた.それは dead や boot (これは違った発音を持っていた)の母音と区別するためであった.

要するに Flemish の綴字習慣を借りたものだという説明で興味を抱いたのだが,これは一般的に言われていることではないようである.まだ裏を取れていないので,引き続き要調査.

・ Salmon, Vivian. "Orthography and Punctuation" The Cambridge History of the English Language. Vol. 3. Ed. Roger Lass. Cambridge: CUP, 1999. 13--55.

・ 佐藤 正平 「英語史考」『学苑』第227号,1959年,15--41頁.

2009-11-29 Sun

■ #216. 人名から形容詞を派生させる -esque の特徴 [suffix][orthography]

Bauer を参照していて興味深いと思った接尾辞があるので,今日はその話を.接尾辞 -esque についてである.この接尾辞は,主に人名(特に姓)の語尾に付加され,対応する形容詞を派生させる機能をもつ.

・Caravagg(i)esque

・Cassanovesque

・Chandleresque

・Chaplinesque

・Dickensesque

・Disneyesque

・Garboesque

・Hemingwayesque

・Shawesque

Bauer (266--68) によるとこの接尾辞の特徴は:

(1) 「?に特徴的な様式をもった」の意味の形容詞を作る

(2) 接尾辞自身にアクセントが落ちる

(3) 基体の人名が単音節のものにはつきにくい( Shaw-esque の例外はあるが)

(4) 母音字で終わる基体の人名に付加する場合には,もとの人名が判別されうる限りにおいてその母音は消える

この最後の特徴(というよりも条件)は一考に値する.というのは,基体が発音上の「母音」で終わる場合ではなく,正書法上の「母音字」で終わる場合に適用される規則だというところが特異だからである.

綴字がどうなっているかを参照して派生の仕方が決まるというのは,書き言葉が話し言葉に対して何らかの拘束力・影響力をもっている証拠だが,通常,影響力の方向は逆である.このブログでも何度か取り上げた spelling_pronunciation も,書き言葉が主導となる言語プロセスだが,こうしたケースはあくまで例外的である.

-esque の付加される正書法の条件である (4) について詳しくみてみよう.Casanova に -esque を付加すると Cassanovesque となり,確かに基体語尾の <a> で表される母音 /ə/ が消える.だが,Disney の派生形容詞においては,<ey> で表される母音 /i/ が消えない.Chandler や Shaw も音としては母音で終わっているが,いずれも派生形容詞からその母音は消えていない.母音が消えていない人名に共通しているのは,発音としては母音で終わっているが,綴字としては母音字で終わっていないということである.この観察から,なぜ (4) で「母音」ではなく「母音字」の条件が必要なのかがわかる.

しかし,これだけでは不十分である.Caravaggio は母音字で終わっているので規則通りに母音が消えて Caravagg(i)esque となるが,Garbo は母音が消えずに Garboesque となるからである.そこで,「もとの人名が判別されうる限りにおいて」という条件を付け加えることにしたのだろう.Caravagg(i)esque をみてもとの人名が Caravaggio であることは容易に想像がつくが,もし *Garbesque をみたとしたら,もとの名前が Garbo であることはそれほど自明ではないように思われる.

しかし,もとの名前が復元できるかどうかというのは,話者の知識に依存することが多いと思われ,規則として定式化するのは難しそうである.綴字を参照する必要があったり,復元可能度を考慮する必要があったりするので,形態論や正書法の立場からは,-esque の付加規則というのは結構な難問ではないだろうか.

ちなみに,(3) と (4) の条件は,互いに関連するのではないかと思った.単音節の人名につくと,基体部分に強勢が落ちないことになり,人名そのものが目立たなくなってしまう恐れがある.その点,基体が2音節以上あれば,基体のどこかに第2アクセントが置かれうるので,人名が判別しやすくなる.Caravagg(i)esque と Carboesque の場合にも,前者は多音節であり,もとの人名を復元するための clue が多いので基体語尾の母音が消えても問題ないが,後者は2音節で clue が少ないゆえにもとの形を保っているという考え方もできるように思う.

「人名 + -esque 」は,定着しているものもあるが,会話の中でその場の間に合わせとして一回限り用いられるような事例もあるだろう.そのような nonce usage では,人名と接尾辞があまり密接に融合していず,人名が判別できるように保たれているほうが便利だろう.たとえば「堀田流の」は,*Hottesqueよりも *Hotta-esque と切れ目がはっきりしたほうが良さそうだ.定式化はしにくいが,やはり「もとの人名の復元可能度」がポイントなのではなかろうか.

・ Bauer, Laurie. English Word-Formation. Cambridge: CUP, 1983.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow