2010-08-20 Fri

■ #480. father とヴェルネルの法則 [grimms_law][verners_law]

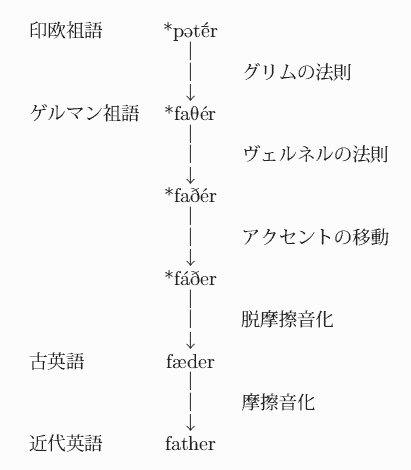

ヴェルネルの法則 ( Verner's Law ) については,[2009-08-09-1]の記事で hundred という語を用いて説明した.多くの参考書では Verner's Law の説明に father が用いられているので,今日は father を用いた教科書的な記述を試みる.

Verner's Law は,語によってグリムの法則 ( Grimm's Law ; see [2009-08-08-1], [2009-08-07-1]) の予想に反する形態が出力されてしまう問題に対して,印欧祖語の段階でのアクセントの位置を考慮することで解決を図ろうとして見つけだされた法則である.「父」を表わす印欧祖語の再建形は  である.語頭の *p は Grimm's Law に従ってゲルマン諸語へは f として伝わった.古英語の形態は fæder であるから,これについては法則通りである.だが,第2子音を考えると具合が悪い.印欧祖語の *t は Grimm's Law に従えばゲルマン諸語では th に対応するはずだが,実際には古英語の場合の fæder にあるように d に対応している.(ここで現代英語の形態 father を思い浮かべてはいけない.現代の英語の形態に見られる th は後述するように中英語後期からの発達で,Grimm's Law の出力と直接に関連づけるのはアナクロである.)

である.語頭の *p は Grimm's Law に従ってゲルマン諸語へは f として伝わった.古英語の形態は fæder であるから,これについては法則通りである.だが,第2子音を考えると具合が悪い.印欧祖語の *t は Grimm's Law に従えばゲルマン諸語では th に対応するはずだが,実際には古英語の場合の fæder にあるように d に対応している.(ここで現代英語の形態 father を思い浮かべてはいけない.現代の英語の形態に見られる th は後述するように中英語後期からの発達で,Grimm's Law の出力と直接に関連づけるのはアナクロである.)

一見すると Grimm's Law はここで破綻するが,1875年に Karl Verner (1846--96) がこの例外を説明する別の法則を発見した.「アクセントが先行しない,有声音にはさまれた環境における *t は,グリムの法則の予想する *θ にはならず,それが有声化した音である ð になる」というものである.印欧祖語の再建形によればアクセントは第2音節にあり,*t にとってはアクセントが先行しないことになる.さらに有声母音にはさまれているので,上記の環境に合致する.したがって,予想される *θ にはならずに,代わりに *ð へ変化したとして説明される.だが,ここではまだ古英語の fæder にたどり着かない.Verner's Law を経た後に,この語のアクセントが第1音節に移動し(=ゲルマン語派の特徴の1つ),さらに古英語を含む西ゲルマン語群では当該子音 *ð が脱摩擦音化して d となった.こうしてようやく(母音は別として)めでたく古英語の fæder が出力されることになる.

だが,話しはまだ終わらない.古英語で d となった第2子音は,後期中英語期の1400年以降に再び摩擦音化し,ð へと回帰してゆく.入力の印欧祖語形と出力の現代英語形を並べてみると,Grimm's Law と Verner's Law の適用のみを考えればよいように思われるが,実際には Verner's Law の後にアクセント移動,脱摩擦音化,摩擦音化という各種の音声変化を経て結果的に回帰したにすぎない.こうして,ようやく現代英語の father にたどり着くのである.

このように見てきて分かるように,father は (1) 古英語以降にも数々の音声変化を経ているために印欧祖語形から現代英語形に至るまでの道のりが非常に遠く,(2) 現代の綴りに <th> があることから Grimm's Law で予想される出力の *θ や Verner's Law で予想される出力の *ð と現代英語形がアナクロに結びつけられやすい,という事情があり,Verner's Law を解説する例としては father はあまり適切ではない.この語の音声変化は相当に複雑なのである.それで[2009-08-09-1]の記事ではワンステップだけ行程の少ない hundred の例を持ち出したのだが,英語の音声変化が Grimm's Law や Verner's Law のような著名なものばかりではなく,細かいところでいろいろと起こっているのだということを思い出させるには father もよい例かもしれない.まとめとして以下の図を参照.

・寺澤 盾 『英語の歴史』 中央公論新社〈中公新書〉,2008年. 31--33頁.

2010-06-17 Thu

■ #416. Second Germanic Consonant Shift はなぜ起こったか [substratum_theory][consonant][grimms_law][sgcs][germanic][german]

言語変化,特に音声変化の原因を突き止めることは一般に難しい.[2010-06-07-1]の記事でみた New York City の /r/ の例は現代に起こっている変化であり,観察し得たがゆえに,社会言語学的な原因を突き止めることができた.しかし,古代に生じた音声変化については社会言語学的な文脈が判然としないことがほとんどで,まったくもってお手上げに近い.

とはいっても何らかの仮説を立てようとするのが研究者である.[2010-06-06-1]で紹介した Second Germanic Consonant Shift の原因に関して,Fennell (39) が substratum theory を引き合いに出している.substratum theory とは,征服などによってある地域に入り込んだ言語が,もともとその地に居住していた人々の言語(=基層言語 [ substratum ] )による影響を受けて変容するという仮説である.SGCS の例でいうと,もともと the Main, Rhine, Danube の地域に居住していたケルト民族が高地ゲルマン民族による征服を受けて高地ゲルマン語を習得したときに,基層言語であるケルト語の音声特徴を反映させたのではないかという.高地ゲルマン語の側からみれば,基層のケルト語の影響を受けて SGCS が始まったということになる.

SGCS に substratum の仮説を適用するというのは speculation 以外の何ものでもなく,検証することは不可能に近い.しかし,一般論としては substratum theory は強力であり,仮説としてであれば多くの古代の音声変化に適用されうるだろう.印欧祖語では後方にあったアクセントがゲルマン祖語で第一音節へと前方移動した変化や,グリムの法則を含む First Germanic Consonant Shift ([2009-08-08-1]) なども,基層言語からの影響ということは考えられうる.

古代の音声変化の原因は謎に包まれたままである.

・Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

(後記 2010/06/26(Sat): Wikipedia に詳しい解説あり.)

2010-06-06 Sun

■ #405. Second Germanic Consonant Shift [consonant][grimms_law][sgcs][germanic][german]

[2009-08-08-1]の記事で,グリムの法則 ( Grimm's Law ) を含む第一次ゲルマン子音推移 ( First Germanic Consonant Shift ) について触れた.印欧語族のなかでゲルマン語派を他の語派と区別する体系的な子音変化で,ゲルマン祖語において紀元前1000?400年あたりに生じたと考えられている. 第一次という名称があるということは第二次がある.今回は,西ゲルマン諸語 ( West Germanic ) の高地ゲルマン諸語 ( High Germanic ) に生じた第二次ゲルマン子音推移 ( Second Germanic Consonant Shift ) に触れたい.

ゲルマン語派の系統図 ([2009-10-26-1]) から分かるとおり,West Germanic は High Germanic と Low Germanic に分かれる.Second Germanic Consonant Shift (以下略して SGCS ) は High Germanic を Low Germanic と区別する体系的な子音変化で,6世紀から8世紀のあいだに生じたとされる.その効果は,例えば現代の標準ドイツ語である高地ドイツ語 ( High German ) に現れているが,英語には現れていないことになる.後に英語となる言語を話していた Angles, Saxons, Jutes はこの頃までにすでにドイツ北部の故地からブリテン島へ渡っており,英語は SGCS を受けることがなかったからである.別の見方をすれば,現代ドイツ語と現代英語の子音の一部は,SGCS を介して対応関係が見られるということになる.

SGCS の貫徹度は高地ドイツ方言によっても異なるが,標準ドイツ語は平均的とされ,比較には便がよい.SGCS では無声閉鎖音が無声摩擦音・破擦音へ,有声閉鎖音が無声閉鎖音へ,無声摩擦音が有声閉鎖音へとそれぞれ循環的に変化した.グリムの法則の説明に用いた循環図 ( [2009-08-08-1] の下図) でいえば,時計回りにもう一回りしたのに相当する.しかし,グリムの法則と異なり,各系列のすべての子音に生じたわけではない.現代英語と現代ドイツ語の対応語ペアを例としていくつか挙げながらまとめよう.

(1) 無声閉鎖音 → 無声摩擦音

・ /p/ > /pf/: carp/Karpfen, path/Phad, pepper/Pheffer, pound/Pfund

・ /p/ > /f/ <ff> (母音の後で): deep/tief, open/offen, ship/Schiff, sleep/shlafen

・ /t/ > /ts/ <z>: heart/Herz, smart/Schmerz, ten/zehn, tide/Zeit, to/Zu, tongue/Zunge, town/Zaun, two/zwei

・ /t/ > /s/ (母音の後で): better/besser, eat/essen, fetter/Fessel, great/gross, hate/Hass, water/Wasser, what/was

・ /k/ > /x/ <ch> (母音の後で): make/machen, book/Buch

(2) 有声閉鎖音 → 無声閉鎖音

・ /d/ > /t/: bride/Braut, daughter/Tochter, death/Tod, dream/Traum, middle/mittel

(3) 無声摩擦音 → 有声閉鎖音

・ /θ/ <th> > /d/: feather/Feder, north/Nord, thanks/Danke, that/das, thick/dick

SGCS は歴史時代に起こっているため,循環的な変化が drag chain によって進行したことがわかっている.ここから,歴史時代以前に起こった第一次子音ゲルマン子音推移もおそらく drag chain だったのではないかと推測することができる.

・ Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006. 141--42.

2010-02-08 Mon

■ #287. 外国語の polysemy は発想の源泉 [etymology][polysemy][grimms_law]

突然だが,質問.銭湯や温泉でよくみかける下の写真のような蛇口を何というだろうか.

答えは

カラン

(←クリック).

最近はあまり見かけないように思うが,子供の頃によく銭湯に通っていた頃には,蛇口にカタカナで書かれていたように記憶している.なんでそんな名前がついているのかなと当時から不思議だったが,天井の高い銭湯の空間に洗面器の音がカラーンと鳴り響くからかなとか,写真にもある洗面器の代名詞ともいうべき「ケロリン」と関係があるのかななどと思っていた.

あるとき,これがオランダ語 kraan から来たものだと知った.西ゲルマン諸語の一つとしてオランダ語と類縁関係にある英語では,これに対応する語 ( cognate ) は crane 「鶴」である.鶴の曲がった首のイメージである.昨日の記事[2010-02-07-1]で触れたとおり,crane は「鶴」「起重機」などを意味する多義語 ( polysemic word ) だが,予想通り英語でも「蛇口」の語義があった.OED によると,「鶴」は古英語から存在し,「起重機」「蛇口」は1375年(『英語語源辞典』では1349年),1634年がそれぞれ初出である.

この語源を知ることのおもしろさは二点ある.一つは,日本語で「鶴」「クレーン」「カラン」というとき,実は語源としては三つの言語が関わっているというということである.もう一つは,英語(とオランダ語)では三つの語義が crane の一語のみでまかなわれていることである.日本語だけでは,鶴とクレーンと蛇口を結びつけるという発想はまず出てこないだろう.だが,英語かオランダ語を修めていれば,いやそこまで行かなくとも語源を調べるだけの力があれば,この発想の井戸に容易にたどり着くことができるのである.この考え方を押し広げると,外国語の多義語はたいてい発想の源泉になり得るということだろう.

ついでに,cranberry 「ツルコケモモ(の実),クランベリー」は,おしべが鶴のくちばしの形に似ていることからそう呼ばれるという.また,pedigree 「家系(図),血統」はフランス語の pied de grue "foot of crane" が中英語に入ったものであり,家系図を鶴の足になぞらえた奇抜な発想に基づく.フランス語 grue 「鶴」自体はラテン語 grūs 「鶴」に由来し,グリムの法則([2009-08-08-1])を介してゲルマン語形 crane や kraan の語頭子音と対応することがわかるだろう.

2009-10-14 Wed

■ #170. guest と host [grimms_law][indo-european][palatalisation][old_norse][loan_word]

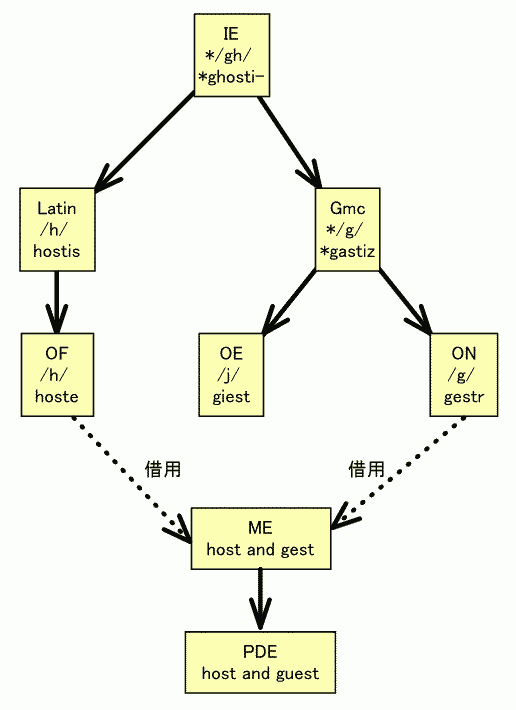

現代英語では,guest 「客人」と host 「主人」は反義 ( antonym ),特に関係的反義 ( converse ) の関係にある.しかし,驚くことに,印欧祖語までさかのぼると両単語は同根である.同根ならば,(1) なぜ形態の違いが生じたのか,(2) なぜ意味の違いが生じたのか,が問題になる.今日は,形態の違いに注目したい.

印欧祖語での形は *ghosti- として再建される.これがゲルマン祖語では,グリムの法則 ( Grimm's Law ) に従って *gastiz へと発達した([2009-08-09-1]).ここから古英語へは,[2009-10-12-1]で取り上げた palatalisation を経て,giest として伝わった.古英語での発音は /jiest/ であるから,これが現代英語 guest /gɛst/ の直接の起源とは考えられない.むしろ,昨日の記事 [2009-10-13-1]で見た get や give の例と同様に,palatalisation を経ていない /g/ 音を保っていた古ノルド語の対応形 gestr が英語へ借用され,本来語の giest を置き換えたと考えるべきである.

一方,印欧祖語の *ghosti- は,非ゲルマン系であるラテン語へは hostis として伝わった.この hostis が古仏語 hoste を経由し,host として英語へ借用された.こうして,印欧祖語までさかのぼれば同一の語にすぎないものが,いったん二手に分かれ,のちに英語のなかで guest と host として再び合流したのである.両語ともに,嫡流の本来語を脇目に英語に入り込んだ,傍流の借用語ということになる.

2009-10-10 Sat

■ #166. cyclone とグリムの法則 [etymology][grimms_law]

日本列島を襲った先日の台風18号は,各地に被害を及ぼしたようだ(大学の授業も臨時休講になった).熱帯で発生した低気圧は世界中の熱帯から温帯へしばしば甚大な被害をもたらす気象現象だが,呼び方は地域ごとにまちまちである.およそ,太平洋北東部と南シナ海では typhoon,太平洋北西部からアメリカを経て大西洋までは hurricane,インド洋や南太平洋では cyclone と呼ぶようである.これらが生成される原理やもたらす影響はどこも変わりなく,気象学上は同じと考えてよいようだ.

今日は cyclone の語源について見てみたい.この語はギリシャ語 kúklos "circle" あるいは kyklôn "moving in a circle, whirling round" に由来するとされ,熱帯低気圧の渦にちなんで名付けられたものである.名付け親は Henry Paddington という気象学者で,1848年に英語に初登場した.OED に引用されている Paddington の説明によると:

Class II. (Hurricane Storms .. Whirlwinds .. African Tornado .. Water Spouts .. Samiel, Simoom), I suggest .. that we might, for all this last class of circular or highly curved winds, adopt the term 'Cyclone' from the Greek κυκλως (which signifies amongst other things the coil of a snake) as .. expressing sufficiently the tendency to circular motion in these meteors.

同根語として思いつくものには,bicycle, cycle, Cyclops, encyclopaedia などがある.

さて,ギリシャ語からさかのぼって印欧祖語の再建形をみてみよう.印欧祖語では *kwelo-s という形態だったと想定されている.ギリシャ語の kúklos では,語頭の音節が reduplication ([2009-07-02-1]) により繰り返されているために /k/ 音が二度現れているが,ここでのポイントは印欧祖語から /k/ を受け継いでいるということだ.

ここで,グリムの法則を思い出してみよう([2009-08-09-1]).印欧祖語(とそこから派生したギリシャ語などの言語)の *kw は,ゲルマン諸語ではグリムの法則により *xw あるいは *hw へ変化したはずである.それでは,印欧祖語の *kwelo-s あるいはギリシャ語の cyclos に対応する英語の本来語は何だろうか? 答えは,

wheel 「車輪」

(←クリック)である.

古英語では語頭の子音字が逆であり hwēol という綴りだったので,グリムの法則の効果がより鮮明である.

グリムの法則については,[2009-08-08-1],[2009-08-07-1]も要参照.

2009-08-09 Sun

■ #104. hundred とヴェルネルの法則 [grimms_law][verners_law]

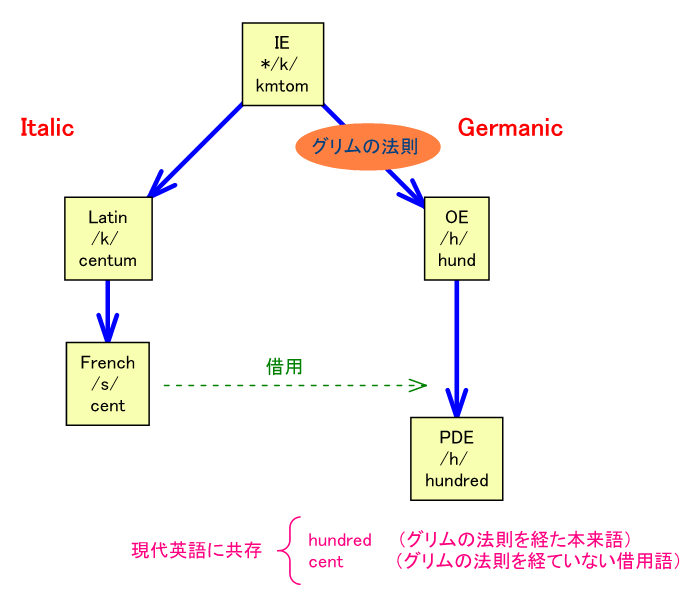

一作日の記事[2009-08-07-1]で,hundred ( OE hund ) の語頭子音 /h/ は印欧祖語 の */k/ がグリムの法則により発達した音であることを示した.一方,印欧祖語の *kmtom はラテン語へは centum として伝わっており,/k/ 音は保たれている.

昨日の記事で解説したように,グリムの法則は一連の子音変化を定式化したものであり,Indo-European */k/ > Germanic */h/ の変化はそのうちの一つに過ぎない.昨日は,グリムの法則では全部で9音の変化が起こったと説明したが,マイナー・ヴァリエーションである kw, gw, gwh の3音を含め,12音の変化としてまとめると次のようになる.

・IE */p/ > Gmc */f/

・IE */t/ > Gmc */θ/

・IE */k/ > Gmc */x/ or */h/ (in initial position)

・IE */kw/ > Gmc */xw/ or */hw/

・IE */b/ > Gmc */p/

・IE */d/ > Gmc */t/

・IE */g/ > Gmc */k/

・IE */gw/ > Gmc */kw/

・IE */bh/ > Gmc */b/

・IE */dh/ > Gmc */d/

・IE */gh/ > Gmc */g/

・IE */gwh/ > Gmc */g/ or */w/

グリムの法則は例外なき完璧な適用性を売りにしているわけだが,そのわりには早速 hund に例外が生じているのに気づく.hund の語頭の /h/ が印欧祖語の */k/ に対応するのはグリムの法則の通りだが,語尾の /d/ はどうか.ゲルマン語で /d/ になるには,もとの印欧祖語では */dh/ でなければならないが,再建された印欧祖語の形は,上で見たとおり */t/ である.逆から見れば,印欧祖語の */t/ ならば,グリムの法則によりゲルマン語 */θ/ になるはずだが,実際 にhund に現れる子音は /d/ である.つまり,印欧祖語の */t/ と(古)英語の /d/ はグリムの法則では対応し得ないはずだ.この法則の例外にはグリム自身も気づいていたようだが,説明できなかったからか,ノーコメントだった.

ところが,1875年にデンマーク人学者の Karl Verner が,この例外を説明する別の法則の存在に気づいた.それが,ヴェルネルの法則 ( Verner's Law ) と呼ばれているものである.hund のケースに当てはめてヴェルネルの法則を解釈すると,「アクセントが先行しない,有声音にはさまれた環境における /t/ は,グリムの法則の予想する /θ/ にはならず,それが有声化した音である /ð/,さらにはそれが脱摩擦音化した */d/ となる」.

印欧語の *kmtom では,アクセントは最終音節にあったとされ,t から見れば,アクセントは直前でなく直後にあることになる.また,t は有声音に挟まれてもいる.ということは,グリムの法則は適用されず,むしろヴェルネルの法則が適用される環境である.ヴェルネルの法則に従えば,印欧祖語の /t/ はゲルマン語では最終的に /d/ となるが,実際に hund の語尾には /d/ が現れている.

ざっと以上のような理屈で,グリムの法則の「例外」が,ヴェルネルにとっては別の法則の適用例に他ならないと宣言されたのである.hund(red) の語源を探る営みは,グリムやヴェルネルの発展させてきた印欧語比較言語学の研究史を振り返ることに他ならない.たかが hundred の語源と思うなかれ,そこには長く深い研究史がある.

2009-08-08 Sat

■ #103. グリムの法則とは何か [consonant][grimms_law]

昨日の記事[2009-08-07-1]で,hundred を例としてグリムの法則 ( Grimm's Law ) を簡単に説明した.今後もいろいろと話題にすることがあると思うので,今回はもう少し丁寧に解説を.

グリムの法則はヴェルネルの法則 ( Verner's Law ) とあわせて,第一次ゲルマン子音推移 ( First Germanic Consonant Shift ) と呼ばれ,紀元前1000?400年あたりにゲルマン語派が経た一連の音声変化を定式化したものである.「法則」というくらいだから,例外なき完璧な適用性を売りにしており,確かにその信頼性は高い.一見するとグリムの法則の例外に思えるものも,ヴェルネルの法則によって改めて説明することができるなど,二つの法則を合わせると,まさに「音韻法則に例外なし」と謳いたくなるような芸術的完璧さである.昨日[2009-08-07-1]の hund(red) -- centum の例では,Indo-European */k/ > Germanic */h/ の子音変化が起こったことを確認したが,これはグリムの法則を構成する一連の変化の一例に過ぎない.

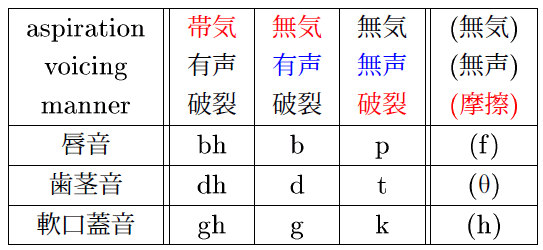

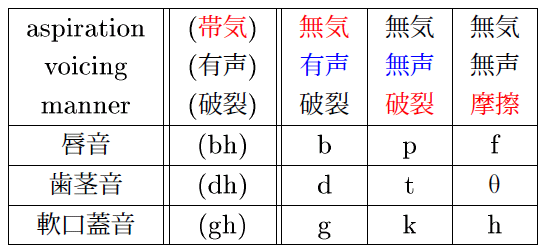

グリムの法則の示す子音変化は,印欧祖語の「閉鎖音」の系列に生じた.閉鎖音は破裂音とも呼ばれ,口の中のどこかで呼気を一度せきとめ,それを勢いよく開け放つ(破裂させる)ときに発せられる子音である([2009-05-29-1]の子音表を参照).印欧祖語では,閉鎖音系列は次のような体系をなしていた.

印欧祖語では,最右列の3音を除き,全部で9音の閉鎖音があった.隣り合う列どうしは,調音様式が互いに少しだけ異なっているだけで,調音音声学的には非常に近い関係にある.例えば左上の bh は,「帯気」を「無気」に変化させる(呼気を弱める)ことによって簡単に b になる.そして,その b は,「有声」を「無声」にすれば(清音にすれば)すぐに p になる.さらに,その p は「破裂」(「閉鎖」に同じ)を弱めて「摩擦」化すれば f となる,等々.

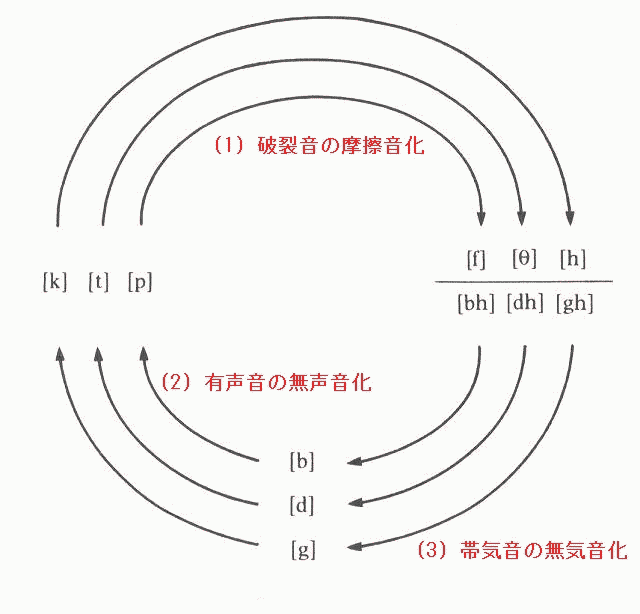

子音組織はこのように体系的であるから,それが変化するときにも体系的な変化の仕方を示す.次の図は,グリムの法則を経た後のゲルマン祖語の閉鎖音系列である.

印欧祖語の閉鎖音の表とほぼ同じだが,ゲルマン祖語の閉鎖音系列は,最左列の3音を除いた9音で構成されていた.二つの表を見比べればわかるとおり,グリムの法則とは,各列の音がすぐ右の列の音へ規則正しく変化した過程に他ならない.

「変化の仕方が体系的だった」ことはこれで分かったと思うが,変化の順序はどうだったろうか.3列すべてがイッセーノーセッで右列に移行したわけではなく,右端から順番に起こったことが分かっている.すなわち,まず印欧祖語の右列 p t k が f θ h へ変化し,その次に中列の b d g が今や空席となった p t k のスロットを埋めた.そして最後に,左列の bh dh gh が今や空席となった b d g のスロットを埋めた.これを図示すると以下のようになる.

2009-08-07 Fri

■ #102. hundred とグリムの法則 [etymology][grimms_law][verners_law]

[2009-08-05-1]で,hundred という語(の祖先)が英語史および印欧語比較言語学において二つの意味で重要であると述べた.一つは印欧語を satem -- centum の二グループに大別する際のキーワードとして,もう一つは グリムの法則 ( Grimm's Law ) と ヴェルネルの法則 ( Verner's Law ) の代表例としてである.今回はグリムの法則に触れる.

グリムの法則とは,紀元前1000?400年あたりに起こったとされる一連の体系的な子音変化である.印欧祖語がゲルマン祖語へ発達してゆく過程で生じた子音変化であり,その効果はゲルマン語派においてのみ見られ,イタリック語派など他の語派には見られない.英語史上,大母音推移 ( Great Vowel Shift ) と並んで音声変化の双璧をなすが,実は英語が英語になるはるか前の出来事である.それでも,現代英語に見られる father -- paternal などの類義語ペアの関係を見事に説明することができ,ある意味で現代にまで息づいている音声変化である.単なる音声変化でありながら「法則」の名が付いているのは,無条件にかつ例外なく作用したためで,その完璧さは芸術的なまでである(だが,実は「ほぼ」完璧であり,但し書きの条件はある).

この法則はデンマーク人学者 Rasmus Rask が1818年に発見したが,ドイツ人学者 Jacob Grimm が1828年に詳細に論じたことで知られるようになり,Grimm's Law と呼ばれるようになった.この Jacob Grimm は『グリム童話』で有名なグリム兄弟の兄と同一人物である.

さて,グリムの法則として知られる一連の子音変化の一つに,「印欧祖語の語頭の */k/ はゲルマン諸語では /h/ となる」というものがある(以下,慣例に従って,再建形には * をつける).「百」は印欧祖語では *kmtom という形態だったが,語頭の */k/ は英語を含むゲルマン語では /h/ になった.一方,ゲルマン語派の言語ではないラテン語ではこの子音変化は起こらなかったため,/k/ が保たれている.その結果,古英語では hund /hʊnd/,ラテン語では centum /kentum/ へと発展した.英語では「数」を示す接尾辞 -red が付加されて hundred が生じ,一方,ラテン語からは centum から派生した cent, centigrade, centimeter, centiped, centurion, century などの単語が,フランス語経由で英語に借用された.ラテン語の /k/ はフランス語では前舌母音の前で /s/ となったので,英語でもこれらの単語はすべて /s/ で始まる.

以上の経緯により,現代英語では,グリムの法則を経た hundred と,グリムの法則を経ていないラテン語からの(フランス語経由の)借用語である cent などが並び立つ状況が生じている.

以上の経緯を図示してみた.

2009-08-05 Wed

■ #100. hundred と印欧語比較言語学 [indo-european][family_tree][comparative_linguistics][reconstruction][grimms_law][verners_law]

本ブログの記事も100本目となった(お知らせ記事noticeも含めてだが).そこで,今日は hundred にまつわる話題をとりあげたい.この語(の祖先)は,英語史において,また印欧語比較言語学において,かなり有名にして重要な語である.重要性は二つある.一つは印欧語族の二大区分のキーワードとして,もう一つは グリムの法則 ( Grimm's Law ) と ヴェルネルの法則 ( Verner's Law ) の代表例としてである.今回は,印欧語族の二大区分について話をする.

印欧語族の系統図については,[2009-06-17-1]やFlashで遊べる図を見ていただきたい.印欧語族に属する言語の話者は世界総人口の4分の1を占めるとされるが,それだけに,属する言語や方言の数も多い.上で紹介した系統図では印欧祖語を8語派に分けているが,もっと大雑把には二つのグループに大別される.大別された二つの言語群は,satem グループと centum グループと呼ばれている.

目下のところ有力な説によれば,印欧祖語は南ロシアのステップ地方に起源がある.そこから東西南北,インドからアイスランドに及ぶ広大な範囲へ拡散し,各地で次々と方言化し,現在の諸言語の祖先が生まれたとされる.この広大な範囲において大雑把に東側に分布する言語群が satem グループ,西側に分布する言語群が centum グループである.語派の名前で整理すると以下のようになる.

・Satem languages: Albanian, Armenian, Balto-Slavic, Indo-Iranian

・Centum languages: Tocharian, Anatolian, Hellenic, Italic, Celtic, Germanic

我々になじみの深いヨーロッパの諸言語は,英語を含めて大部分が centum グループに属する.

さて,グループ名になっている satem と centum という語は何かというと,Indo-Iranian 語派に属するアヴェスター語 ( Avestan ) と Italic 語派に属するラテン語 ( Latin ) でそれぞれ「百」を表す語である.この語をもって,それぞれのグループを代表させるのが印欧語比較言語学の慣習である.

Avestan はゾロアスター教 ( Zoroastrianism ) の聖典の言語で,紀元前6世紀くらいにさかのぼるが,現在にまで直接につながる子孫の言語は残っていない.Avestan を含む satem グループの言語では,印欧祖語の /k/ は音声環境に応じて,/k/ と摩擦音化した /s/ などへ分化した.しかし,Latin を含む centum グループの言語では,印欧祖語の /k/ は分化せずに保たれた.印欧祖語の /k/ が摩擦音化による分化を経たか経ないかによって,印欧語族が大きく東か西へ二分されるという考え方である.

もちろん,その後の各言語での音声変化の結果,centum グループの言語であっても /k/ が /h/ へ変化した英語 ( ex. hundred ) や,/s/ へ変化したフランス語 ( ex. cent ) などの例はあるが,それはあくまで印欧語族が二分された時代よりもずっと後の出来事である.比較言語学の理論的な再建 ( reconstruction ) に従えば,satem と centum の対立は信頼できる区分法である.

・Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006. 96--104.

(後記 2010/05/30(Sun):本記事で「印欧語族に属する言語の話者は世界総人口の4分の1を占める」と述べたが,[2010-05-30-1]の記事で書いたように,Ethnologue によればほぼ 1/2 を占めるという.)

2009-06-02 Tue

■ #35. finger の語源 [etymology][grimms_law]

finger という語は,語源を遡ると five と同根である.[2009-05-27-1]で考察したとおり,発想としてはやはり「5本指」なのである.同根の語に fist 「握りこぶし」があることからも分かるとおり,「手,指」と「5」は関連が深いようである.

さて,five はインドヨーロッパ語の再建形 *penkwe に遡る.一般にインドヨーロッパ語の /p/ はゲルマン語では /f/ へ変化した(グリムの法則).関連語としては,pentagon 「五角形」( the Pentagon 「(五角形の)米国国防総省」)がギリシャ語から英語に入った.punch 「パンチ」(もともと5種類の成分を混ぜ合わせた飲料)は,日本では,小学校の給食のデザートの定番(?)「フルーツポンチ」で知られる.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow