2013-04-28 Sun

■ #1462. animal の初出年について [latin][oed][sir_orfeo][animal]

OED2, MED とそれらに基づいた語源辞典によると,「動物」を意味するラテン語,フランス語由来の名詞 animal の初出は,14世紀初期の The Auchinleck Manuscript に所収の Breton lay ロマンス Sir Orfeo (l. 364) とされている.MED より animal (n.) を見てみると,"Þe vousour was anow[rn]ed al Of ich maner diuers animal." と引用されている.

しかし,OED Online は,この箇所で animal との読みは誤りであり,これは amel (enamel) の異形であるという立場をとっている.

Middle Eng. Dict. at animāl n. records an earlier example from the Auchinleck manuscript copy of Sir Orfeo, but more recent editors read this as aumal, hence showing AMEL n., an interpretation which is supported by the context and by the equivalent passage in other manuscripts.

先日 Sir Orfeo を読んでいてこの問題に出くわした.Bliss 版では ll. 363--64 は次の通り.

Þe vousour was auowed al Of ich maner diuers aumal.

様々な議論をまとめると,結論として OED Online の見解が妥当だと考える.まず,写本では問題の語の2つの a の間に minim は5本しかない.次に,15世紀の2写本での対応語を見ると,Ashmole では amell,Harley では metalle となっている.後者は意味を取って異なる語を採用しているが,「動物」の読みでないことは明らかだ.また,Bliss 版の批評をした D'Ardenne (58) も,aumal の語形を,古仏語の語形 amail, ēmail を参照しながら,十分にあり得る語形と考えている.

もう1つ関連する議論は,animal の現われる時代的な分布である.D'Ardenne (58) は,この箇所を除外すると animal の英語での初例は16世紀であり,借用元と考えられるフランス語においても12世紀に例はあるものの16世紀までは稀であると述べている.しかし,この D'Ardenne の議論は今では必ずしも説得力はない.というのは,OED Online でも MED でも,animal は,この箇所を除外したとしても,14世紀終わりからいくつか現われているからだ.だが,ここまでの議論により,Sir Orfeo (l. 364) が animal の初出箇所ではないということは言えそうだ.

語の初出年の問題は,その語の語史にかかわるミクロな問題と思われがちだが,共時的に語彙の一部を構成している限りにおいて語彙史の問題でもある.例えば,今回の問題は,「#127. deer, beast, and animal」 ([2009-09-01-1]) で取り上げた意味の場を巡る類義語の盛衰という問題にも若干の間接的な影響があるかもしれない.

・ Bliss, A. J., ed. Sir Orfeo. 2nd ed. Oxford: Clarendon, 1966.

・ Wrenn, C. L. "The Value of Spelling as Evidence." TPS 42 (1943): 14--39.

・ D'Ardenne, S. R. T. O. "Sir Orfeo by A. Bliss." RES NS 8 (1957): 57--59.

2012-11-23 Fri

■ #1306. for the nonce [etymology][inflection][metanalysis][terminology][sir_orfeo][oed][dative][genitive][ormulum]

for the nonce (さしあたって,当座は;当分)という句がある.The team is called "the Lions," at least for the nonce. のように使われる.この表現には,定冠詞 the のかつての屈折形の名残がみられ,語源的に興味深い.

現在の形態に直接につながる初例は,1200年くらいの作とされる Ormulum において forr þe naness として現われる.第3語の語頭の n は,直前の定冠詞の初期中英語での単数与格屈折形 þen の語末の n が異分析 (metanalysis) されたものであり,語幹の一部と再解釈されて現在に至っている.かつての単数与格屈折語尾が意外なところで化石的に生き残っている例である.

この句は,形態的にも意味的にも現代英語でいう *for the once に対応するかのように見えるが,歴史的には第3語を once あるいは one's ([2009-07-18-1]の記事「#81. once や twice の -ce とは何か」を参照)に相当する初期中英語の属格に基づく表現に直接由来すると解するには難点がある.OED によれば,属格形は確かに間接的には関与するだろうが,この句は,むしろ古英語に見られる to þam anum や その初期中英語版 to þan ane などと比較されるべき,one の与格を含む表現として始まったのではないかという.後に定着した属格形は,与格形が置換されたものと考えられる.置換の理由としては,「一度」を意味するのに属格に由来する anes, ones と並んで,与格に由来する ane, ene も用いられたことから,両者の交替が自然だったのではないか.

中英語では,異分析が生じる前の形態と生じた後の形態が共存しており,MED には ōnes (adv.) の語義5と nōnes (n.(1)) の語義1の両方に,この句が登録されている.後者によれば,現在に伝わる「臨時に」と「当座は」の語義のほかに,強意語として "indeed" ほどの語義や,韻律的な埋め草としての意味の希薄な用法があると記載されている.強意あるいは埋め草としての例を,Bliss 版 Sir Orfeo (Auchinleck MS, ll. 51--56) から引こう.

Þe king hadde a quen of priis Þat was y-cleped Dame Heurodis, Þe fairest leuedi, for þe nones, Þat miȝt gon on bodi & bones, Ful of loue & of godenisse; Ac no man may telle hir fairnise.

句として以外にも,nonce には「臨時の」という形容詞としての用法がある.名詞とともに一種の複合語を形成して,言語学の術語として nonce-word (臨時語),nonce-form (臨時形)などと使う.この用法の初例は,OED の編纂者 James Murray が1884年に OED 初版の説明書きに用いたときである.

1884 N.E.D. Fasc. 1, p. x, Words apparently employed only for the nonce, are, when inserted in the Dictionary, marked nonce-wd.

OED にこの旨が詳しく記載されているのだから,OED による自作自演の用法といってよいだろう.

・ Bliss, A. J., ed. Sir Orfeo. 2nd ed. Oxford: Clarendon, 1966.

2011-11-22 Tue

■ #939. 接尾辞 -dom をもつ名詞の通時的分布 (2) [suffix][oed][productivity]

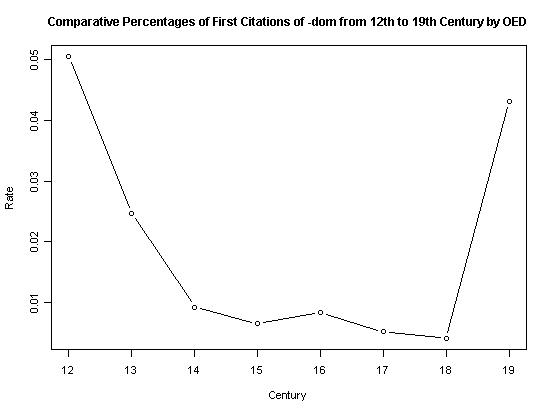

[2011-04-28-1]の記事「#731. 接尾辞 -dom をもつ名詞の通時的分布」で,近代英語までに一度は廃れかけた接尾辞 -dom の生産性が19世紀に蘇った経緯を概観した(他の関連する記事は ##20,731,732 を参照).そこで掲げた -dom 語の通時的推移のグラフは OED による世紀ごとの見出し語検索に基づいたものだったが,同じく OED を利用してはいるが,世紀ごとの引用例数に基づいて -dom 語形成の生産性を割り出そうとした試みに Lieber (68--69) の調査がある.

Lieber は,引用例検索により初出世紀ごとに -dom 語のトークン数を集計し,各世紀からの引用例総数におけるその比率を計算した.私の[2011-04-28-1]での数値はタイプ数,Lieber の数値はトークン数という違いがあり,生産性を測るには後者のほうがきめ細かいことは言うまでもない.これによって得られた通時的推移のグラフは以下の通り(Lieber, p. 68 のグラフから目検討で数値を読み出し,それを頼りに再作成した).

これによると,12--14世紀に -dom は没落の一途をたどったらしいことがわかる.

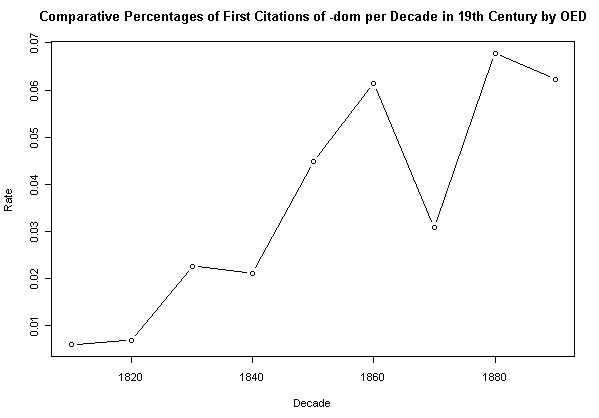

次に,19世紀の拡大に注目して,10年刻みで同様にまとめたのが以下である(Lieber, p. 69 のグラフから目検討で数値を読み出し,それを頼りに再作成した).

このグラフを見ると,19世紀の拡大とはいっても,著しい拡大は主として同世紀後半に起こったと考えてよさそうだ.その1世紀後,20世紀後半の状況を見ると,確かに新しい -dom 語は少なからず現われてはいるものの ([2011-04-29-1]) ,1880年代のような勢いはないようだ.

・ Lieber, Rochelle. Introducing Morphology. Cambridge: CUP, 2010.

2011-11-04 Fri

■ #921. 語の定義がなぜ難しいか (4) [word][dictionary][lexicography][oed][mental_lexicon]

[2011-10-26-1]の記事「#912. 語の定義がなぜ難しいか (3)」の (2) で触れたが,辞書には意味が不詳であるにもかかわらず見出し語として掲げられているものがありうる.語の意味が不詳であるということは辞書編纂者の情報収集の問題であるという可能性は排除できないにせよ,その語が一般的に知られていない語であるということは恐らく間違いないだろう.

OED では,そのような語が少なくとも77個は登録されている.以下は,OED の定義部検索で "meaning obscure" あるいは "obscure meaning" というキーワードにより引き出された語である.Lieber (26) では,OED での同種の検索により87語が引き出されたとしているが,ここには語義の1つのみが意味不明というものも含まれている.それを手作業で排除した結果の77語だ.

†cremitoried (ppl. a.), †emporture (v.), †gestyll (v.), †leary (a.), †leg-saw, †minority waiter, notchet, †rag (v.4), †reordi (a.), †reprobitant (a.), †resaille, †residence (v.), †rok, †romb (v.), †rompering, †rownfol(d, †rubell, †rum (n.3), †ruvell, †ryne2, scuncheon anglers, -crest, †sheer-point, short-coat vicarage, †shreake, shuffle-breeches, †sidder (v.), †sithy-coat, †skyvald, †slampamb, †slope (v.3), †smazky (a.), †spanner2, †sparth2, †spen (n.), †spencer (v.), †spene (n.), †sperring (vbl. n.), †sperware, †splet (n.), †splete, †spleyer, †spyccard, †squaleote (v.), †squalm, †squirgliting (a.), †start-rope, †strothe (a.), †threte (n.), †thwerl (v.), †traythly (adv.), †trice (n.3), umbershoot, †unbrede (v.), †uncape (v.), †underdrawn (ppl. a.), †uniable (a.), †unthwyuond (pres. pple.), †untwitten (ppl. a.), †val-dunk, †ver (n.2), †verge-salt, †verling-line, †versing box, †very(e), †vezon, †viridary (a.), †vitremyte, †vounde (a.), †vowgard, †vrycloth, †wandclot, †way-flax, Welsh brief, †werder, †wesel, †wranchevel, †wrast (? n.)

71語が廃語というのが現実だが,要点はこのような語が辞書にエントリーされているという事実があることである.dictionary の見出し語と mental lexicon の登録が必ずしも一致しないということは,これらの例からも明らかだろう.語とは何かという問いへの答えを辞書編集者に任せるわけにはいかないということを示す好例だ.

・ Lieber, Rochelle. Introducing Morphology. Cambridge: CUP, 2010.

2011-10-31 Mon

■ #917. bouncebackability の運命と "non-lexicalizability" (2) [morphology][suffix][neologism][oed][mental_lexicon]

昨日の記事[2011-10-30-1]では,bouncebackability は,臨時語 (nonce word) や流行語として一時的に出現しうるものの,英語の語形成規則 (word formation rule) に抵触するがゆえに,記憶語彙 (mental lexicon) に定着する可能性はないだろうとする,Hohenhaus の "non-lexicalizability" 仮説を見た.今回は,仮説の妥当性に関わる議論をしたい.

第1に,bouncebackability が流行語の域を出ず,早くも衰退しているらしいことは,Hohenhaus の挙げた証拠により裏付けらるが,それは語形成規則に抵触するがゆえであると説明するには証拠が乏しい.流行語の衰退は日常茶飯事であり,その有用性や斬新さが時間とともに減少するといった理由によることが多い.多くの流行語と同様に,bouncebackability も同様に説明され得るのではないか.語形成規則に抵触するからという理由が関わっている可能性は否定できないものの,その説を積極的に支持する根拠はないのではないか.

第2に,仮に "non-lexicalizability" 仮説を想定するとしても,それは規則ではなく傾向を表わすものとして捉えるべきだろう.「接頭辞 -able は他動詞に付加される」という規則は確かに厳格だが,bouncebackability のような稀な例外が起爆剤となって規則の緩和,あるいは規則の一般化 (rule generalisation) を引き起こすということはあり得る.-able が句動詞に付加された get-at-able, come-at-able (そして,もちろん bouncebackabilityも) ,名詞に付加された clubbable, saleable は,(他)動詞に付加されるという当初の規則が一般化してきた軌跡を示すものである.-able 接尾辞の発達のある段階で,自動詞に付加されるようになったとしても不思議はない.そして,bouncebackability はそれを体現している最初の試みの1つと考えられるかもしれない.

第3に,昨日の記事を書いた時点では確認し忘れていたが,OED Online で確認したところ,当該語が登録されていた.Hohenhaus (22) も自ら述べているように,OED に見出し語として掲げられる可能性自体は予想できたことである.OED に登録されることと記憶語彙に登録されることは同義ではないので,前者により Hohenhaus の議論の前提が崩れたわけではない.ただ,OED により,議論の妥当性に関与するかもしれない事実が2つ出てきた.1つ目は,当該語の初例が2004年ではなく,大きく遡って1972年だったということだ.そこでは,bounce-back-ability と表記され,派生語としてではなく複合語としての読みが示唆される.その後,1991年,2005年の例が続く.2つ目には,語源記述に "to bounce back at BOUNCE v. Additions + -ABILITY suffix" とあり,ここでも Hohenhaus の前提とする [[[bounce back] -able] -ity] という派生語としての分析よりは,[[bounce back][ability]] という複合語としての分析により近づいている.

このように,Hohenhaus の"non-lexicalizability" 仮説の妥当性は,bouncebackability という1語の盛衰の観察だけで判断することはできない.しかし,言語使用者は,語形成規則に準じていない語の使用に違和感を感じ,記憶語彙に定着させることを渋るという仮説そのものは,直感に合うように思われ,興味深い.絶対的な規則としてではなく,あくまで傾向を示す仮説と捉えるのであれば,追究するに値する仮説かもしれない.

・ Hohenhaus, Peter. "Bouncebackability: A Web-as-Corpus-Based Case Study of a New Formation, Its Interpretation, Generalization/Spread and Subsequent Decline." SKASE Journal of Theoretical Linguistics 3 (2006): 17--27.

2011-10-12 Wed

■ #898. OED2 と Web3 の比較対照表 [lexicography][webster][dictionary][oed]

昨日の記事「#897. Web3 の出版から50年」 ([2011-10-11-1]) で,アメリカの英語辞書の最高峰である Web3 の評判について言及したが,イギリスにおける最大の英語辞書 OED2 と比較するとどのような特徴があるだろうか.特徴の異同を手近においておくと便利だと思ったので,寺澤 (44--45) に掲載されている対照表を以下に掲載する.このように一覧すると,違いがよく見えてくる.

| OED2 | Web3 | |

|---|---|---|

| 出版年(巻数) | 19281(12+1巻),(New Suppl. 1986, 4巻),19892(20巻) | 19091, 19342, 19613 |

| 総頁数 | 約22,000頁 | 2,662頁(2002年版では2,806頁) |

| 版型 | 30×22.5cm | 32.5×24.0cm |

| 収録語数 | 約46万4千語(うち主見出し語約35万) | 約46万語(2002年版では約47万6千)(Web2: 55万?66万) |

| 用例 | 用例約240万 | 約20万 |

| 編集方針 | 歴史的原理;規範性 (prescriptive) [史的言語学の影響];年代順の語義配列;初出年を語義ごとに明示 | 非歴史的;客観的記述主義[構造言語学の影響];(一応)年代順の語義配列;初出年を明示せず |

| 見出し語 | 1150年以後の語すべて収録と称する | 1755年以後の語を収録(ただし古語・廃語約2万語を含む)(Web2: 1500年以降,ただし Chaucer を含む);科学技術用語重視(ISVラベル);句動詞を立項 |

| 篤志文献閲読(協力)者 | 英800名,米400?500名,約100万枚(1928年版);約100名(1986年版) | なし |

| 引用(用例) | 文学作品重視(約240万例);Shakes. 33,303;Bible 5,725;Milton 12,485 | 意味を明らかにするのに役立つ文例 |

| 用法レベル (register) | 詳細指示 | 位相づけに消極的(colloq, informal, illit., erron. などは用いず);また《英》《豪》《カナダ》などに対してとくに《米》を用いない |

| 語源 | 編集時期の制約はあるが詳細な情報を与える | 簡潔記述 |

| 発音 | 標準英音(国際音標文字による表記) | 変種を詳しく示し,非標準音も併記(30種を超える場合もある);優先発音を必ずしも明示せず |

| 語形変化 | 各世紀の異綴り形を示す(方言,廃用の語形明示) | 非標準形も併記 |

| 語義 | 詳細な意味区分(set (v.) 20頁,154区分) | 百科事典的説明を随時加える (cf. hotel) (set (v.) 1頁未満) |

| 図解 | なし | 約3千点(Web2 では約12万),色刷り図解を含む |

| 地名・人名 | なし | gazetteer 約3万6千;biographical 約1万3千 |

・ 寺澤 芳雄(編) 『辞書・世界英語・方言』 研究社英語学文献解題 第8巻.研究社.2006年.

2011-04-28 Thu

■ #731. 接尾辞 -dom をもつ名詞の通時的分布 [suffix][oed][corpus][productivity]

[2009-05-18-1]の記事「接尾辞-dom をもつ名詞」では現代英語で使われる -dom 語をいくつか挙げたが,今回は通時的な観点からこの接尾辞を眺めてみたい.Bauer (220) によると,-dom は一度は瀕死の接尾辞とみなされるほどに衰退していたが,現代英語では一定の生産性を取り戻してきているという.

-dom This suffix forms abstract, uncountable nouns from concrete, countable ones. For a long time it was thought that the suffix was moribund or totally non-productive, but Wentworth (1941) showed that it had never completely died out, and it is still productive in contemporary English, though not very much so. Recent examples include Dollardom, fagdom, gangsterdom, girldom (all OEDS). (220)

-dom は原則として名詞の基体に付加して抽象名詞を作るが,freedom のように形容詞の基体に付加する例もある.

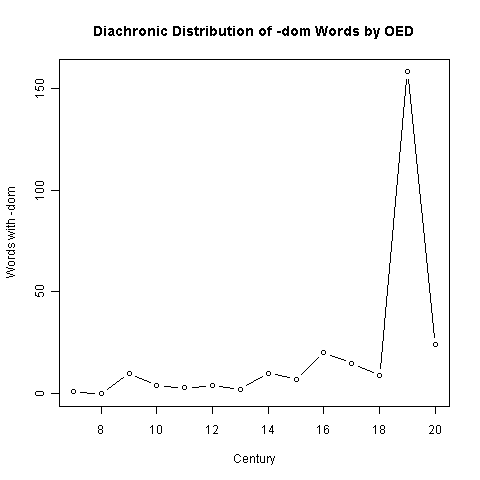

OED で通時的分布を調べてみた.[2011-01-05-1]で紹介した「OED の検索結果から語彙を初出世紀ごとに分類する CGI」を利用して世紀ごとに -dom 語を数え上げ,以下のように視覚化した.Sodom などの雑音も多少は混じっており,ざっと見て気付いたものは削除したが,大雑把な数え上げとして理解されたい.数値データはこのページのHTMLソースを参照.

中英語から近代英語にかけてのじわじわとした復活,そして19世紀の爆発は印象的である.20世紀の下火は,現実を反映しているのか,あるいは OED の語彙収集上の事情によるものだろうか.いずれにしても19世紀以降の新 -dom 語彙はすべてが低頻度語で,nonce-word も多い.Frequency Sorter によると,ANC (American National Corpus) で10回以上用いられているものは,fandom, boredom, stardom, fiefdom くらいだ.

接辞の生産性 (productivity) は理論的に計算するのが難しいとされる (Baayen and Lieber) .-dom の19世紀の爆発は20世紀そして21世紀にどの程度続いているのか,直感的に捉えられる接辞の生産性とは客観的にどのように記述されるのか,生産性の問題にコーパスがどのように活用できるのか.-dom に注目するだけでも,様々な問題が持ち上がってくる.

・ Bauer, Laurie. English Word-Formation. Cambridge: CUP, 1983.

・ Baayen, Harald and Rochelle Lieber. "Productivity and English Derivation: A Corpus-Based Study." Linguistics 29 (1991): 801--43.

2011-02-10 Thu

■ #654. ヨーロッパのライバル辞書と比べた OED の特徴 [oed][lexicography][ghost_word]

[2011-01-31-1]の記事で参照した Osselton の論文の pp. 72--75 から,歴史的原則に則ったヨーロッパのライバル辞書3点 ( DWB, Littré, WNT ) と比較した OED の特徴について箇条書きする.

(1) 借用語 ( loanwords ), 臨時語 ( nonce-words ), 幽霊語 ( ghost words ) などを一貫して寛容に採用している.DWB と WNT は,初期には借用語について不寛容だった.

(2) 同義語 ( synonyms ) を援用した定義や,collocation pattern への言及が,他の辞書に比べて弱い.

(3) 多義語の語義配列は,論理と時系列を折衷したバランスの取れた順番となっている.

(4) 語法についてのコメントは最も記述的である.他の辞書はいずれも規範的・権威的である.

(5) OED は編纂時期が長かったにもかかわらず,短期間でほぼ独力で作業した Littré と比べられるほどに,アルファベット全体にわたって記述が一貫している.

(6) 1150年より前に廃語となった語彙を除くが,古英語から現代英語までにわたる最長の時間幅から語彙と引用例を収集している.DWB は1550年ほどの Luther から19世紀前半の Goethe まで(19世紀の扱いは弱い),Littré は1600年から,WNT は1500年から(当初は1637年の欽定訳聖書から)である.

(7) 綴字の歴史的異形を一貫して一覧している.(例えば,neighbour に429通りの綴字の可能性があることが示唆される.)

(8) 引用例が簡潔であり,かつ年代が明記されている.DWB と WNT は,引用例への年代付与は後の巻のみである.

上記の点の多くは OED の特徴というよりは特長というべきかもしれない.Osselton の論文には OED 贔屓の視点が幾分あるだろうし,他の辞書の特長も挙げて比較しなければ不公平だろう.しかし,上記の OED の多くの特徴は言語史研究にとって確かに必要不可欠な要素である.特に (1), (4), (6), (7), (8) などは,他の言語の歴史家にとって喉から手が出るほど欲しい特徴ではないだろうか.

・ Osselton, Noel. "Murray and his European Counterparts." Lexicography and the OED : Pioneers in the Untrodden Forest. Ed. Lynda Mugglestone. Oxford: OUP, 2000. 59--76.

2011-01-31 Mon

■ #644. OED とヨーロッパのライバル辞書 [oed][lexicography]

19世紀半ば,ヨーロッパ各国では,比較言語学発展の波に乗って,歴史的原則に基づく大型辞書の編纂が企画されていた.この時代背景のなかで,イギリスでは A New English Dictionary on a Historical Basis の企画が創案されていた ( see [2010-02-25-1] ) .この辞書は,1933年に Supplement が出版されたときに,正式に Oxford English Dictionary と改称されることになった.同時代のヨーロッパの辞書編纂状況を眺めると,以下のドイツ語,フランス語,オランダ語の辞書が,OED 編纂者にとって追いつけ追い越せのライバルだった.

・ The Deutsches Wörterbuch of the Grimm brothers ( = DWB )

・ Dictionnaire de la langue français of Emile Littré ( = Littré )

・ The Woordenboek der Nederlandsche Taal of Matthias de Vries ( = WNT )

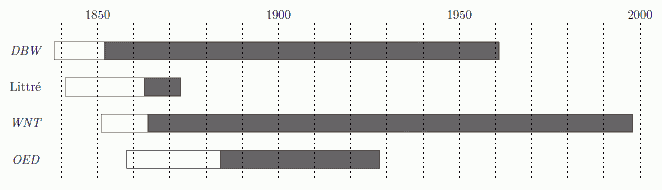

Osselton (60) による上記の各辞書の編纂にまつわる年代を,年表にまとめてみた(下図参照).白抜き棒の始点は編纂プロジェクトの "Initial impulse" の年を,白抜き棒の終点(=黒抜き棒の始点)は第1巻の出版年を,黒抜き棒の終点は最終巻の出版年(=辞書完成年)を表わす.(年代データその他はこのページのHTMLソースを参照.)

4辞書を比べると,OED は編纂の企画自体が他の辞書よりも遅れていたことが分かる.[2011-01-25-1]の記事で見た当時のイギリス文献学界の焦燥感は,この遅れからも裏付けられる.また,企画創案から第1巻出版までの期間が他の辞書に比べて長いことも注目に値する.背景には,編集主幹が Herbert Coleridge, Frederick Furnivall, James Murray と目まぐるしく交代した編纂初期の混乱があった.見込まれる作業のあまりの壮大さに圧倒され仕事に着手できなかった時期と言い換えてもよいだろう.しかし,驚いたのは,OED の企画創案から完成まで要した70年という時間はとてつもなく長いものだと思い込んでいたが,上には上がいるもので DWB と WNT については100年では効かない.歴史的原則に基づく大型辞書編纂がいかに手間のかかるものか,改めて思い知った.

・ Osselton, Noel. "Murray and his European Counterparts." Lexicography and the OED : Pioneers in the Untrodden Forest. Ed. Lynda Mugglestone. Oxford: OUP, 2000. 59--76.

2011-01-29 Sat

■ #642. OED の引用データをコーパスとして使えるか (4) [oed][corpus][statistics]

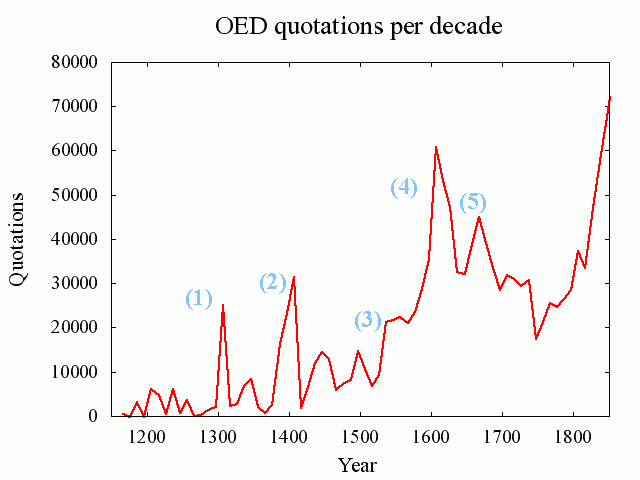

[2010-10-15-1]の記事に関連して,Brewer の論文から補足.その記事で OED の引用数を時代別にグラフ化したものを掲げたが,特に顕著な増加を示している箇所を数字で示した版を以下に示す.

Brewer (58) によると,(1)--(5) の各増加は OED 編纂上の要因によるところが大きいとされる.それぞれの事情は以下の通りである.

(1) 1291--1300年の増加.1470年以前についてはしばしばテキストの年代が不明であり,そのような場合には便宜上各世紀の中央や両端に年代を仮設定するという編集上の方針があった.また,特にこの時代については,Robert of Gloucester (1297年,3222用例) や Cursor Mundi (1300年,10771用例で OED における被引用数第2位の作品) から,かなり集中的に引用が取り込まれているという事情もある.

(2) 1391--1400年の増加.(1) と同様の世紀終わりという理由に加え,Trevisa (1387/98年,6750用例) から大量に取り込まれているという事情がある.

(3) 1521--1530年の増加.Palsgrave の Lesclarcissement (1530年,5418用例) からの大量の引用により,半ば説明される.

(4) 1581--1600年の増加.Shakespeare (33304用例) の影響が相当に大きい.

(5) 1631--1660年の増加.おそらく革命期のパンフレットからの多数の引用が影響している.

この5点の増加についてだけでも編集上の背景を具体的に知っておくと,OED の引用データの使い方(少なくともその姿勢)は変わってくるだろうと思い,メモした次第.関連する記事としては以下を参照.

・ [2010-10-10-1]: #531. OED の引用データをコーパスとして使えるか

・ [2010-10-14-1]: #535. OED の引用データをコーパスとして使えるか (2)

・ [2010-10-15-1]: #536. OED の引用データをコーパスとして使えるか (3)

・ Brewer, Charlotte. "OED Sources." Lexicography and the OED: Pioneers in the Untrodden Forest. Ed. Lynda Mugglestone. Oxford: OUP, 2000. 40--58.

2011-01-25 Tue

■ #638. 国家的事業としての OED 編纂 [oed][philology]

[2010-02-25-1]の記事で OED 制作プロジェクトについて触れた.そこでは,1857年の時点で英語世界に存在した英語辞書のもつ数々の問題点が,新しい本格辞書の編纂の動機づけとなったことを述べた.しかし,当時の大陸ヨーロッパ,特にドイツとフランスにおける文献学のめざましい業績を考慮に入れると,イギリスにおける OED 編纂の背景には,イギリス文献学界の焦燥感,もっと言えば文献学の名を借りた愛国主義があったのである.

19世紀にヨーロッパで隆盛した比較言語学を支えていたのは主にドイツ人だった.その最新の比較言語学の成果を反映して,グリム兄弟 ( Jacob and Wilhelm Grimm ) は1838年,後に高評を得ることになるドイツ語辞典 Deutches Wörterbuch の編纂を開始していた(第1巻は1852年に出版され,全32巻の完成はなんと1961年のこと).フランスでも,Paul-Émile Littré が1844年にフランス語辞典 Dictionnaire de la langue française を開始していた(1863--1873年にかけて4巻が出版された).大陸ヨーロッパにおけるこの2つの偉業を目の当たりにして,イギリス文献学の関係者は完全に焦っていた.例えば,The Philological Society の会長だった Richard Morris は1875年の会長講演で,この60年間イギリスは独立した研究によって比較言語学の進展にほとんど貢献することができなかったと嘆いている.その次期会長を務めた Henry Sweet も1877年に同様の趣旨でイギリス文献学の出遅れを憂慮した.

OED の編集主幹 James Murray もそのようなイギリス文献学の焦燥感を共有していたが,新しい辞書を作るのに拙速は慎むべきだとの強い意見をもっていた.ドイツとフランスの偉業を見て,イギリスの新辞書はより完璧でなければならないと,野心的なライバル意識を燃やしていた.大陸のライバルに単に追いつこうとするのではなく,追い越そうと遠望していたのである.実際,イギリス内でもそのような期待が抱かれていた.オックスフォード大学の Max Müller (比較言語学をイギリスに根付かせることに貢献したドイツ人学者)は,1878年に OED の編纂に対して熱い期待を寄せた.

In an undertaking of such magnitude, in which one might almost say that the national honour of England is engaged, no effort should be spared to make the work as perfect as possible, and at all events no unworthy rival of the French Dictionary lately published by Littré, or the German Dictionary undertaken by the Brothers Grimm. (qtd in Mugglestone, p. 5)

OED の編纂に直接イギリスという国が国家的に参与したということはない.しかし,少なくとも文献学者にとっては OED 編纂は国の威信をかけた大事業だったのである.OED のページを繰るたびに,編纂者の勤勉さ,いや狂気ともいうべき凄みを感じる.そこには単なる学問的な関心以上の何かがあると考えざるを得ない.それが愛国心なのだろうと思うと,すえ恐ろしい気もする.

・ Mugglestone, Linda. "'Pioneers in the Untrodden Forest': The New English Dictionary." Lexicography and the OED: Pioneers in the Untrodden Forest. Ed. Lynda Mugglestone. Oxford: OUP, 2000. 1--21.

2011-01-23 Sun

■ #636. 語源学の開拓者としての OED [oed][johnson][etymology][lexicography]

[2010-12-16-1], [2010-12-17-1]の記事で英語語源学の略史を記したが,科学的な語源学の結実は Skeat の著作の出版や OED 編纂の進んだ19世紀後半のことである.19世紀にドイツを中心に発展した比較言語学の成果がはっきりと感じられるようになり,科学的な語源学が英語にも適用されるようになった.その時代の語源学者や辞書編纂者にとっては18世紀以前の語源辞書(主として念頭にあったのは Johnson の辞書)はほとんど使い物にならないと考えられ,OED の編纂者たちにとっては多くの語源欄の執筆はゼロからのスタートといっても過言でなかった.通常,辞書編纂という事業は多かれ少なかれ先行辞書の恩恵にあずかりつつ進むという点で,伝統 ( tradition ) の継承を体現しているものである.だが,OED は,語源情報に限らないが,多くの点で革新 ( innovation ) を体現することを目指しており,要求されてもいた.

OED 編集主幹 Murray は,イングランドにおける語源学は1850年くらいに始まったにすぎないと強調しており,先行の Johnson の辞書の語源や Horne Tooke の哲学的語源論は信用していなかったという.

Though Murray can be seen to concur with Richardson in his statement that 'one does not look in Johnson for Etymology, any more than in 18th c. writers for biology or electricity' (MP/20/12/1906), the speculative etymologies of Horne Tooke were, if anything, still more remote from the philological rigour at which he aimed . . ." (Mugglestone 15)

ゼロからのスタートという Murray の方針は次の通りだった.Murray の言葉を引用しよう.

'In dealing with any previous etymological treatment of a word, I always go predisposed to find it wrong . . . I fasten on the weakest point, & if that fails, the thing is done; if it stands, try the next.' (Mugglestone 15)

語源解明という作業の難解さ,そしてそれに起因する語源学の不安定感については[2010-08-06-1]の記事で話題にしたが,Murray ら職人的辞書編纂者にとっても語源は最大の難物だった.OED は多くの側面で英語辞書の開拓者だったが,特に語源の分野において最も開拓者のイメージがふさわしいと,Mugglestone は評している.

If the image of the pioneer engaging with the unknown was one to which Murray had recourse on a number of occasions, it is perhaps nowhere more pertinent than in the etymological explorations of Murray, Bradley, Craigie, and Onions, as they sought to solve the many puzzles of linguistic history which had, hitherto, been left in obscurity. (Mugglestone 15)

所与の語源説の解釈には常に慎重でなければならないという教訓を思い出させると同時に,OED 編纂者のみならず Skeat を含めた英語語源学を切り開いた碩学に対して畏敬の念を禁じ得ない.

・ Mugglestone, Linda. "'Pioneers in the Untrodden Forest': The New English Dictionary." Lexicography and the OED: Pioneers in the Untrodden Forest. Ed. Lynda Mugglestone. Oxford: OUP, 2000. 1--21.

2011-01-05 Wed

■ #618. OED の検索結果から語彙を初出世紀ごとに分類する CGI [lexicology][oed][cgi][web_service]

[2011-01-03-1], [2011-01-04-1]の記事で,OED 検索語彙を初出世紀ごとに分類して数え上げるという作業を行なった.よく考えてみると,このような作業はこれまでにも様々な調査・研究で繰り返し行なってきたことである.通時的語彙研究の基礎作業として今後も繰り返し行なう作業だと思われるので,OED の出力結果をもとに世紀ごとに数え上げるためのツールを作っておくことにした.名付けて "OED Century-by-Century Sorter".

以下は使用方法の説明だが,The Oxford English Dictionary. 2nd ed. CD-ROM. Version 3.1. Oxford: OUP, 2004. での作業を前提としている.ヴァージョンが異なると動かないかもしれないのであしからず.

(1) OED の ADVANCED SEARCH 等により,特定の条件に該当する語彙リストを出力させる.

(2) 下のテキストボックスに,(1) の検索に適当につけた簡便なタイトルを,ピリオド1文字の後に続けて入力する.例えば ".alchemy" .これが見出し行となる.

(3) テキストボックスで改行後に,(1) の出力結果を丸ごとコピーして貼り付ける.OED での出力結果が1画面に収まらない場合には次ページに進んで累積コピーし,テキストボックスに累積して貼り付けてゆく.年代順にソートされていなくても可.

(4) 続けて別の検索を行なう場合には (1), (2), (3) の作業を繰り返す.テキストボックスには,貼り付けたテキストが累積されてゆくことになる.

(5) Go をクリックすると,各検索結果について世紀ごとにカウントされた表が現われる.

説明するよりも実例を見るのが早いので,こちらのテキストファイルを用意した.これは,OED の ADVANCED SEARCH で "language names" にそれぞれ Japanese, Chinese, Malay, Korean, Vietnamese を入れて検索した結果の語彙リストを上記の仕様で納めたもの.これらの言語からの借用語数を世紀ごとに把握するのが狙いである.もっとも,OED の検索機能の限界で,それなりの数の雑音が結果リストに混じっているのでその点には注意.この(ような仕様に則った)テキストをコピーして,以下のテキストボックスに貼り付け,Go をクリックすれば表が出力される.

CGI スクリプトは大雑把な仕様なので,およその傾向を知るためのツールとして参考までに.特に以下の点に注意.

・ 初出年が "a1866", "c1629", "15..", "?c1400" などとなっている語はそれぞれ19, 17, 16, 14世紀へ振り分けられる

・ 初出年の記載のない語は一括して「0世紀」として振り分けられる

(後記 2011/04/24(Sun):OED Online の Timeline 表示では,初出世紀の頻度をグラフ化までしてくれるので,今回の CGI よりも使い勝手がよい.ただし,CD-ROM版の OED で作業するときや,設定に細かいチューニングが必要な場合のために自作した.)

2011-01-04 Tue

■ #617. 近代英語期以前の専門5分野の語彙の通時分布 [scientific_english][lexicology][oed][statistics]

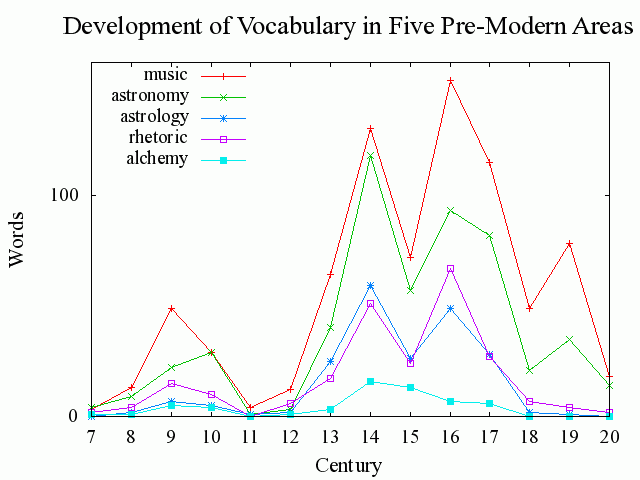

昨日の記事[2011-01-03-1]に引き続き,科学語彙など専門分野の語彙の初出世紀を OED で調べるという話題.近代以前に発展していた学術分野の語彙がどのような通時分布を示していたかについて,昨日は anatomy と math を例に挙げてグラフで示した.同じ手法で,やはり中世によく発達した music, astronomy, astrology, rhetoric, alchemy の各分野について語彙の初出世紀を整理してみた.definitions 欄に入れて検索した各分野の略記は "Mus.", "Astr." / "Astron.", "Astrol.", "Rhet.", "Alch." である.(数値データはこのページのHTMLソースを参照.)

いずれも前近代的な専門分野らしく,近代科学の語彙が爆発する19世紀ではなく,14世紀や16世紀に初出のピークが来ている.それにしても,alchemy を除いた4分野のグラフが驚くほどきれいに平行しているのは示唆的である.15世紀にこぞって落ち込んでいる理由は分析していないが,各分野の発展史を参照して説明されるものなのか,あるいは OED の資料としての何らかの特徴が反映されているがゆえなのか.alchemy に関しては専門用語そのものの数が多くないので断定はできないが,14, 15世紀辺りにピークが来ている.

OED が文化史の研究に利用できるということは耳にしていたが,今回いろいろと具体的に作業してみて実感がわいてきた.語彙体系は文化の索引である.

2011-01-03 Mon

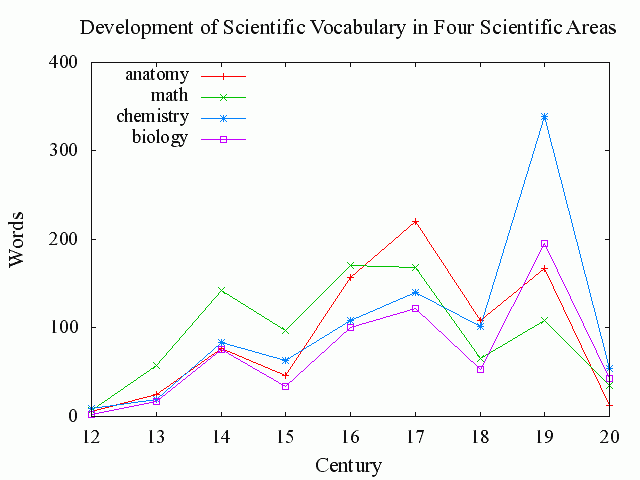

■ #616. 近代英語期の科学語彙の爆発 [scientific_english][lexicology][oed][statistics]

ルネサンス以降,近代英語期には科学語彙が爆発的に増殖した.特に19世紀は科学の発展がめざましく,おびただしい科学用語が出現することとなった.これには,18世紀後半から博物学でリンネの二名法が用いられるようになったことも影響している ( see [2010-09-21-1] ) .

科学の諸分野の発達とその語彙の増殖は連動していると考えられるので,OED で専門語彙の初出時期を調べてまとめれば,その分野の発展史の概略をつかむことができるのではないかと考えた.18世紀以前にすでに十分に発展していた分野もあるわけで,そのような分野では19世紀中の専門語彙の増殖は相対的に小さいはずである.そこで,18世紀以前に発展していたと分かっている解剖学と数学,19世紀に著しく発展したと分かっている化学と生物学に注目して,OED からそれぞれの分野からの専門用語を拾って整理してみた.

拾い方は,それぞれ ADVANCED SEARCH の definitions 欄に "Anat.", "Math.", "Chem.", "Biol." が含まれる語という粗い条件指定によるものであり,検索結果リストも逐一チェックはしていない.各語は初出年によって世紀ごとに振り分け,"a1866", "c1629", "15.." などはそれぞれ19, 17, 16世紀へ振り分けた.また,初出年の記載のないものは考慮から外している.このように大雑把な調査なので,あくまで参考までに.以下が,結果の表とグラフである.(数値データはこのページのHTMLソースを参照.)

chemistry と biology は19世紀に初出語彙のピークが来ているが,anatomy と math はそれぞれ17, 16世紀にピークがある.後者2分野は確かに19世紀にも山があるので,科学語彙が爆発した世紀という一般論は当てはまるが,個々の分野によって語彙増殖の傾向の異なることがわかる.

今回はすでに発展史の概略がよく知られている4分野を取り上げ,OED によってその語彙増殖を確認したにすぎないが,他の専門分野で同様の調査を施してみるとおもしろい結果が出るかもしれない.関連する話題として,SOED を用いた「1500--1900年における英語語彙の増加」について,[2009-11-16-1]を参照.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003. 87.

2010-11-15 Mon

■ #567. set --- the most polysemic word in English [oed][polysemy]

書籍版 OED を読んでいると字が細かいので目がちかちかしてくるが,特に重要な多義語では記述が数ページにわたるので,それこそ目が悪くなりそうだ.割かれているページ数が多義性の目安だとすると,英語で動詞 set ほどの多義語は存在しない.OED の Dictionary facts によると:

Longest entry in Dictionary: the verb 'set' with over 430 senses consisting of approximately 60,000 words or 326,000 characters

6万語の記述というと短い小説ほどの長さである.記述の長さで最高ということは,およそ語義の多さでも最高と考えて差し支えないだろう.みかけは "a wholly unassuming monosyllable, the verbal equivalent of the single-celled organism" ( Bryson, p. 63 ) だが,実は中身の濃い polysemic word だということになる.CD-ROM版では set のエントリーの全体が表示されるまでに私のPCで32秒かかった.

他の上級学習者用英英辞書(いずれも最新版)で動詞 set の登録語義数を調べてみた.

| dictionary | number of senses |

|---|---|

| OALD8 | 16 |

| LDOCE5 | 25 |

| Cobuild | 14 |

| CALD | 18 |

| Macmillan | 15 |

| Merriam-Webster's | 17 |

もとより意味という連続体を語義に分解するには恣意的な判断が働くものであり,辞書によって取り上げる語義の範囲やその切り方がある程度異なるのが普通だが,それにしても polysemic だなと実感.

OED のエントリーをここに再掲するわけにはいかないので,代わりに LDOCE のエントリーを参照されたい.これをじっくり読むと set の使い方はもちろんのこと,一般の英語の語法というものに詳しくなれるのではないかと思えるほどに多義的,多機能だ.

・ Bryson, Bill. Mother Tongue: The Story of the English Language. London: Penguin, 1990.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2010-10-15 Fri

■ #536. OED の引用データをコーパスとして使えるか (3) [oed][corpus][statistics]

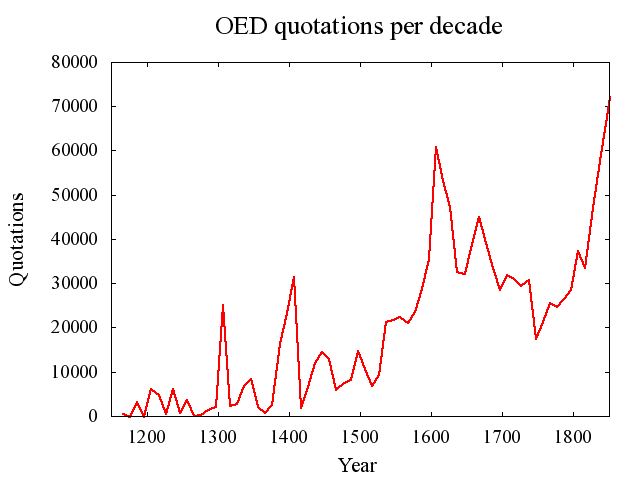

[2010-10-10-1], [2010-10-14-1]に引き続き,OED の引用データの話題.今回は,特に昨日の記事[2010-10-14-1]の (2), (3) で取り上げた年代別引用数の浮き沈みの問題を意識する上で,数値をグラフに視覚化しておくと便利だと考えた.

Brewer は10年ごとに OED の引用数の推移を調べており,実際にグラフ化もしている (48--49) .しかし,論文内に提示されているグラフは1470年を境に二分されており,目盛り尺度も互いに異なっているので比較するにはやや不便である.そこで,以下に目盛り尺度を揃えたグラフを改めて作成してみた.Brewer にはグラフ作成のもとになる数値データは与えられていないので,グラフから目検討で数値を読み出し,それを頼りに作成した(← 本当は自ら OED で改めて数字を出せばいいのだけれど).したがって,ここに示されているものはあくまで傾向をとらえるためのものとして参考までに.

OED を通時コーパスとして用いる場合には,特に引用数が周囲より劇的に低かったり高かったりする時期からの引用に当たる際に注意が必要である.このグラフは,その際のお供として参照されたい.

・ Brewer, Charlotte. "OED Sources." Lexicography and the OED: Pioneers in the Untrodden Forest. Ed. Lynda Mugglestone. Oxford: OUP, 2000. 40--58.

2010-10-14 Thu

■ #535. OED の引用データをコーパスとして使えるか (2) [oed][corpus]

[2010-10-10-1]の記事では,Hoffmann の論文を参照して,OED の引用データは若干の注意は必要だが十分にコーパスとなりうるのではないかという説を見た.一方で,OED の引用は若干ではなく相当の注意を払わないと危ないという厳しい説がある.Brewer によれば,OED の引用データを,各時代を代表するコーパスとみなすことには慎重であるべきだという.Brewer は先行論文を参照しつつ様々な証拠を挙げて議論しているが,主なものを下にまとめてみる.

(1) 特定の文学作家,文学作品の引用が不釣り合いに多い.被引用数トップ5の作家は,Shakespeare, Walter Scott, Milton, Wycliffe, Chaucer.Shakespeare のカバー率は100%に近いと言われ,引用数は33304例を数える.第5位の Chaucer からの引用は11902例.被引用数トップの作品は,予想通りに聖書.第2位は1300年頃に書かれた長詩 Cursor Mundi で12772例を数える.有名な作家・作品についてはコンコーダンスが手に入りやすいために,引用が採用されやすいという事情があるという (45--47) .引用は言語を代表しているというよりも,編纂者の選択を表わしているというべきである.

Any inferences drawn from the OED coverage about the significance of these writers for the development and illustration of the English lexicon are flawed ones: the exceptionally full representation of their language in the dictionary is due at least as much to the lexicographers' consultation of the concordances as to the intrinsic qualities of these writers' diction. (51)

(2) 引用数を年代別にプロットすると c1581--1610 に引用が急激に増えている.また,19世紀前半も引用がうなぎ登りに増えている.この点については[2010-10-10-1]の (4) でも触れた.前者の時期については Shakespeare の引用が多いことと深く関連しており,必ずしもその時代の言語を代表しているということにはならないのではないか (47, 58) .後者の時期については,OED 制作のすぐ前の時代であり,必然的に容易に手に入る典拠の数が多いからである.

(3) 15世紀以前では 1291--1300, 1391--1400 の時期に引用のピークがあるが,1つには年代が不明確な作品については区切りのよい世紀の変わり目に切り上げたり切り下げたりすることがあり,それが反映された結果だという.別の理由としては,1300年頃に Robert of Gloucester (3222例)や Cursor Mundi (10771例)が,1400年頃に Trevisa (6750例)が集中したせいである (57--58) .

(4) OED に採用される見出し語は英語国のボランティア読者による単語収集とそのメモが元になっているが,ボランティアは普通でない語や普通でない意味を特に注意して集めるように指示されていた.". . . this resulted in partial reading and uneven representation of sources" (50).

(5) OED には初期近代英語期の辞書等から直接引用している見出し語が多くあるが,その辞書等の見出し語がすべて収録されているわけでなく,見出し語が取捨選択されている形跡がある.ある調査によると,1/5ほどが OED には収録されずに切り捨てられたという.ここでは,編纂者の恣意的な判断,おそらくは19世紀の進化観に裏打ちされた規範主義的な判断が入っていると考えられる (52--52) .

[2010-10-10-1]とあわせて OED の引用データをコーパスとしてみなしてよいかどうかについて賛否両論を見たが,1000年の歴史英語をカバーする扱いやすい通時コーパスが他に公開されていない以上,上に挙げたような点を意識したうえで OED を注意して用いる,ということ以外に答えはないように思える.

・ Brewer, Charlette. "OED Sources." Lexicography and the OED: Pioneers in the Untrodden Forest. Ed. Lynda Mugglestone. Oxford: OUP, 2000. 40--58.

2010-10-10 Sun

■ #531. OED の引用データをコーパスとして使えるか [oed][corpus][representativeness]

OED (2nd ed. CD-ROM) を歴史英語コーパスとして用いるという発想は特に電子版が出版されてから広く共有されてきた.実際に多くの研究で OED がコーパスとして活用されている.しかし,そもそもがコーパスとして編まれたわけではない OED 中の用例の集合をコーパスとみなして研究することは,どれくらい妥当なのだろうか.研究の道具について知ることは研究自身と同じくらい重要だと思われるので,このテーマに関連する Hoffmann の論文から要点をまとめてみたい.(私自身が道具としての OED の特徴をよく理解せずに研究に使っていたきらいがあるので,自分のための備忘録というつもりです.田辺春美先生の書かれた論文を参考にしています.)

Hoffmann は OED の用例の集合をコーパスとして用いることができるかという疑問に対して,4つの観点からアプローチしている.各観点と,対応する Hoffmann の結論を要約する.

(1) Selection criteria for the quotations

"a collection of pieces of language that are selected and ordered according to explicit linguistic criteria in order to be used as a sample of the language" (19; cited from Sinclair) という厳密なコーパスの定義に照らせば,OED の用例の集合をコーパスと見なすことはできない.確かに,個々の見出し語下に納められている用例群が,その見出し語に注目した場合の適切なコーパスにならないということは言えるだろう.その語の特殊で低頻度の形態や意味がクローズアップされる傾向があるからである.しかし,特にある見出し語に注目するのでなければ,全体として OED の用例は各時代の英語を代表していると考えられ,コーパスとして活用することは妥当である.

(2) Representativeness and balance of the quotations

OED の用例は実際に何らかの典拠から引いてきた "true quotations" (20) である.編者によって作られた用例もないではないが,数はきわめて少ない.また,典拠のジャンルは多岐にわたり,極端に文学作品に限るなどの偏向がないので,ジャンルに関しては "representative" と言ってよい.ただし,各ジャンルが言語研究にとって適切な割合で分布しているわけではないので,"balanced" とは言えない.例えば Shakespeare が1人で33,000の用例を提供している事例などが挙げられる.OED をコーパスとして見立てる場合には,"balance" の点で注意を要する.

(3) Reliability of the data format

文中の一部が省略されているような用例が,平均して20?25%ほどある.ほとんどの省略では文の構造がいじられていないが,中には不適切な省略で文の構造が変化してしまっている例文もある.節以上の構造を調べるために OED を利用する場合には,注意が必要である.

(4) Quantification of the results

1年当たりの用例数をグラフにプロットすると,17世紀頃に4000例を越える小ピークが,19世紀に10000例を越える大ピークが認められるが,20世紀には激減する.一方で,用例を構成する語の数は時代にかかわらずおおむね13語程度と一定で,20世紀の用例がやや長めなのが目に留まる程度である.用例数が240万例を越える(初版は180万例ほどだった)ことと上記の平均語数から計算して,OED に含まれる用例の総語数は3300?3500万語と推定される.OED をコーパスとして用いる場合には,19世紀の用例数が特に多いことなどに注意して検索結果を解釈すべきだろう.

最後に Hoffmann の結論部を引用する (26) .OED の用例の集合は言語変化の傾向を大雑把に量的に表わすコーパスとして言語変化研究にとって有用である,という常識的な結論だが,具体的な数字が出されていて参考になった.

Although the OED quotations database is not a completely balanced and representative corpus, it can nevertheless provide the linguist with a wealth of useful information. The data it contains chiefly represents naturally occurring language, and the time-span covered is unmatched by any other source of computerized data. Even though over 20 per cent of all its quotations have been shortened, the large majority of these deletions is unlikely to distort the results of many diachronic studies of linguistic features. Given the nature of the data, normalized frequency counts might suggest an inappropriate level of precision, but tendencies in the development over time can nevertheless be expressed in quantitative terms. (26)

・ The Oxford English Dictionary. 2nd ed. CD-ROM. Version 3.1. Oxford: OUP, 2004.

・ Hoffmann, Sebastian. "Using the OED quotations database as a Corpus --- A Linguistic Appraisal." ICAME Journal 28 (April 2004): 17--30. Available online at http://icame.uib.no/ij28/index.html .

・ Tanabe, Harumi. "The Rivalry of give up and its Synonymous Verbs in Modern English." Language Change and Variation from Old English and Late Modern English: A Festschrift for Minoji Akimoto. Ed. Merja Kytö, John Scahill, and Harumi Tanabe. Bern: Peter Lang, 2010. 253--75.

2010-02-25 Thu

■ #304. OED 制作プロジェクトののろし [oed][lexicography]

今日の記事は『オックスフォード英語大辞典物語』より.1857年6月,The Philological Society of London のメンバーであった Herbert Coleridge, Frederick Furnivall, Richard Chenevix Trench の三人が,それまでに英語世界で出版されていた辞書の問題点を議論した.彼らはただちに Unregistered Words Committee 「未収録語委員会」を設立して議論と調査の場を設け,同年11月には Trench が従来の辞書の問題点として次の7項目を公表した (68--71).これが,以降70余年にわたって続く,いや現在にまで続く The Oxford English Dictionary 制作プロジェクトののろしとなった.

(1) 廃語が十分に記録されていない

(2) 単語の家族(語群)が気まぐれにしか含まれてない

(3) 初出例などの語史に関する記述が十分に過去にさかのぼれていない

(4) 単語の重要な全体的意味と個別的意味が頻繁に見のがされている

(5) 見かけ上の同義語どうしを区別することに注意が払われていない

(6) 記述に重複が多く,重要な記述が犠牲になっている

(7) 例文収集のために閲読されるべき文献の多くが読まれていない

これを発表した時点では, Trench も周囲の同僚たちもこのプロジェクトが質量ともにどれほどの規模のものになるかは想像できなかったろう.まさか70年以上かかるとは予想もしなかったにちがいない.1928年の OED の完成は,「辞書は歴史の記念碑である.一つの見地から見た一国の歴史である」とする Trench の信念の結実にほかならない (72).

上記の7項目は,逆にいえば,それまでの辞書にはない OED の特徴にもつながる.OED の歴史については,History of the Oxford English Dictionary も参照.

・サイモン・ウィンチェスター 『オックスフォード英語大辞典物語』 刈部 恒徳訳,研究社,2004年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow