2016-02-23 Tue

■ #2493. アングル人は押し入って,サクソン人は引き寄せられた? [history][anglo-saxon][map][archaeology]

西ゲルマン語派の諸民族が5世紀にブリテン島へ侵略した経緯については,歴史学や考古学において様々な調査と検証が行なわれてきた.その議論の1つということで挙げようと思うが,英語史概説書を著わした Gramley (14--15) が,"The Germanic migrations" と題する節で,アングル人は "push-factors" により,サクソン人は "pull-factors" によりブリテン島へやってきたという議論を紹介している.以下に引用する.

In ancient times the peoples of Europe periodically moved from their homelands to new territories. Just why they migrated is a matter of conjecture and surely differed from case to case . . . . The major reason mooted is overpopulation, which led smaller groupings (rarely if ever a whole people) to move off to find sufficient land to settle on. On occasion pressure came from outside invaders such as the Huns, who pushed various peoples further to the west and caused them to try to find lands in the Roman Empire. Drought or other natural catastrophes might also have forced groups to pull up stakes and look for (literally) greener pastures. All of these points might be understood collectively as push-factors. The migration of the Angles to Kent was probably such a case since it seems that whole clans moved. . . . Pull factors . . . are also often seen as motivation for migration. Raids by bands of young warriors, perhaps younger sons without land, seem to have been quite frequent. While many of them were just that, raids, from which the men returned home with booty of all sorts, on other occasions, they settled in the areas invaded and, after removing the male competitors they had defeated, took the indigenous women as wives. This may apply to the Saxons, whose pattern of settlement in the English Midlands with small and equal allotments suggests a well-regulated system of distributing spoils. Furthermore, since the Saxons practiced primogeniture, smaller allotments would suffice, while the larger ones in Kent suggest more the Angles' system of gavelkind . . . . / Other pull-factors may be found in the changing structure of Germanic society under the influence of Roman expansion and Roman culture. The Roman Empire represented a high standard of living with well-established associations of power and prestige. In the case of England, even after the withdrawal of the Roman legionnaires there would have been no abrupt change.

ちなみに上記引用内で前提とされているように,Gramley (17) はケントを襲った主たる侵略者は,伝統的なジュート人というよりは,むしろアングル人であるという見解を採用している.

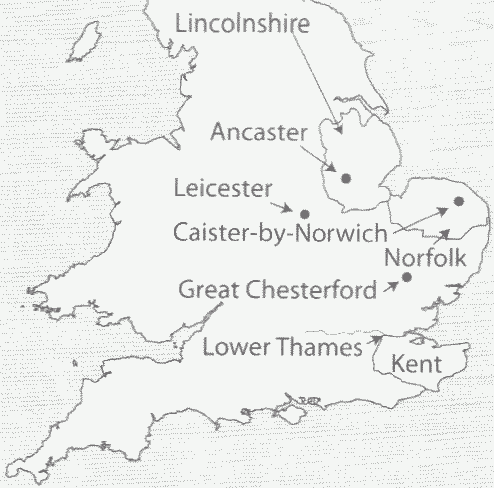

なお,伝説によれば,449年頃に Angles, Saxons, Jutes, Frisians の諸民族がブリテン島に侵入したことになっているが,考古学的な証拠によれば,西ゲルマン諸民族はそれに先立つ5世紀初頭には確実にブリテン島に居住していた.Gramley (16) は,"Pre-Conquest Germanic cemeteries" と題する略地図を以下のように与えている.

本記事で扱った内容と関連して,Gramley の英語史概説書のコンパニオンサイトより,Chapter 1: The Origins of English (PDF) (p. 23) に追加的な解説があるので,参照されたい.また,本ブログ中から「#33. ジュート人の名誉のために」 ([2009-05-31-1]),「#389. Angles, Saxons, and Jutes の故地と移住先」 ([2010-05-21-1]),「#1013. アングロサクソン人はどこからブリテン島へ渡ったか」 ([2012-02-04-1]),「#2353. なぜアングロサクソン人はイングランドをかくも素早く征服し得たのか」 ([2015-10-06-1]) の記事も要参照.

・ Gramley, Stephan. The History of English: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2012.

2016-01-04 Mon

■ #2443. イングランドにおけるケルト語地名の分布 [celtic][toponymy][onomastics][geography][anglo-saxon][loan_word][history][map][hydronymy]

英語国の地名の話題については,toponymy の各記事で取り上げてきた.今回は樋口による「イングランドにおけるケルト語系地名について」 (pp. 191--209) に基づいて,イングランドのケルト語地名の分布について紹介する.

5世紀前半より,西ゲルマンのアングル人,サクソン人,ジュート人が相次いでブリテン島を襲い,先住のケルト系諸民族を西や北へ追いやり,後にイングランドと呼ばれる領域を占拠した経緯は,よく知られている (「#33. ジュート人の名誉のために」 ([2009-05-31-1]),「#389. Angles, Saxons, and Jutes の故地と移住先」 ([2010-05-21-1]),「#1013. アングロサクソン人はどこからブリテン島へ渡ったか」 ([2012-02-04-1]),「#2353. なぜアングロサクソン人はイングランドをかくも素早く征服し得たのか」 ([2015-10-06-1])) .また,征服者の英語が被征服者のケルト語からほとんど目立った語彙借用を行わなかったことも,よく知られている.ところが,「#1216. 古英語期のケルト借用語」 ([2012-08-25-1]) や「#1736. イギリス州名の由来」 ([2014-01-27-1]) でみたように,地名については例外というべきであり,ケルト語要素をとどめるイングランド地名は少なくない.とりわけイングランドの河川については,多くケルト語系の名前が与えられていることが,伝統的に指摘されてきた (cf. 「#1188. イングランドの河川名 Thames, Humber, Stour」 ([2012-07-28-1])) .

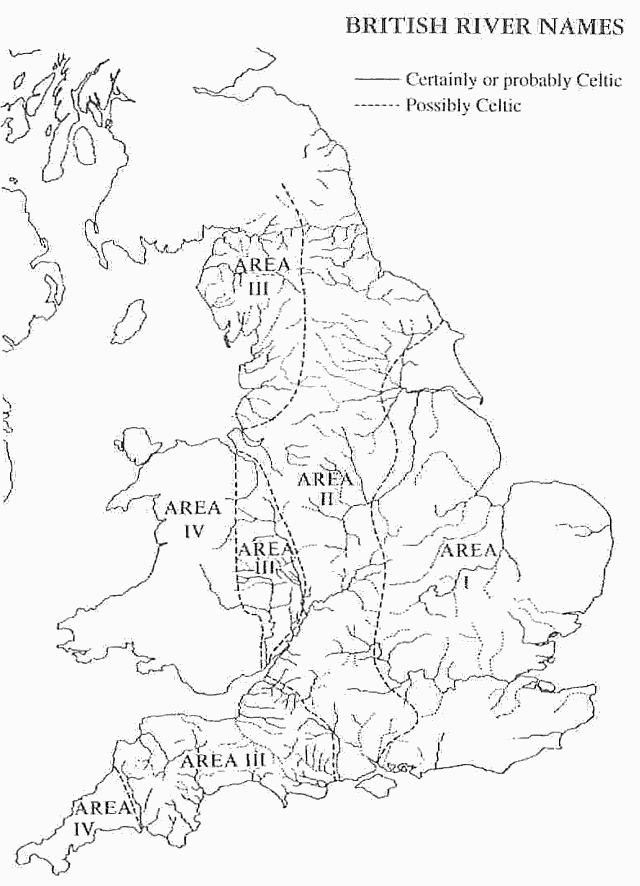

西ゲルマンの諸民族の征服・定住は,数世紀の時間をかけて,イングランドの東から西へ進行したと考えられるが,これはケルト語系地名の分布ともよく合致する.以下の地図(樋口,p. 199)は,ケルト語系の河川名の分布によりイングランド及びウェールズを4つの領域に区分したものである.東半分を占める Area I から,西半分と北部を含む Area II,そしてさらに西に連接する Area III から,最も周辺的なウェールズやコーンウォールからなる Area IV まで,漸次,ケルト語系の河川名及び地名の密度が濃くなる.

征服・定住の歴史とケルト語系地名の濃淡を関連づけると,次のようになろう.Area I は,5--6世紀にアングル人やサクソン人がブリテン島に渡来し,本拠地とした領域であり,予想されるようにここには確実にケルト語系といえる地名は極めて少ない.隣接する Area II へは,サクソン人が西方へ6世紀後半に,アングル人が北方へ7世紀に進出した.この領域では,Area I に比べれば川,丘,森林などの名前にケルト語系の地名が多く見られるが,英語系地名とは比較にならないくらい少数である.次に,7--8世紀にかけて,アングロサクソン人は,さらに西側,すなわち Devonshire, Somerset, Dorset; Worcestershire, Shropshire; Lancashire, Westmoreland, Cumberland などの占める Area III へと展開した.この領域では,川,丘,森林のほか,村落,農場,地理的条件を特徴づける語にケルト語系要素がずっと多く観察される.アングロサクソン人の Area III への進出は,Area I に比べれば2世紀ほども遅れたが,この時間の差がケルト語系地名要素の濃淡の差によく現われている.最後に,Cornwall, Wales, Monmouthshire, Herefordshire 南西部からなる Area IV は,ケルト系先住民が最後まで踏みとどまった領域であり,当然ながら,ケルト語系地名が圧倒的に多い.

このように軍事・政治の歴史が地名要素にきれいに反映している事例は少なくない.もう1つの事例として,「#818. イングランドに残る古ノルド語地名」 ([2011-07-24-1]) を参照されたい.

・ 樋口 時弘 『言語学者列伝 ?近代言語学史を飾った天才・異才たちの実像?』 朝日出版社,2010年.

2015-10-06 Tue

■ #2353. なぜアングロサクソン人はイングランドをかくも素早く征服し得たのか [history][anglo-saxon][celtic]

4世紀間にわたってブリテン島の大域を治めていたローマ人は,410年,ローマ自身を守るべく,軍をブリテン島から引きあげた.この撤退によって生まれた政治的空白状況により,ブリテン島はケルト諸民族の内乱時代へと突入する.ある民族が,軍事的支援を得るべく大陸に蟠踞していたアングル人,サクソン人など西ゲルマン諸民族をブリテン島に呼び寄せると,むしろ西ゲルマン軍はケルト軍の弱みを見てとり,一気に征服し,島の新しい覇者となった.

これは,アングロサクソン人によるブリテン島征服の,伝統的,教科書的な記述である.ここでは,アングロサクソン人の完全勝利,ケルト人の完全敗北という実にわかりやすい構図が描かれている.人口構成がほぼ180度転換したといってよく,それに伴って,この島の主たる使用言語も,ケルト系諸語から西ゲルマン諸語(すなわち,ひっくるめて英語)へ交替した.アングロサクソン人は,ケルト人を完膚なきまでに叩きのめすか,あるいは島の北方や西方など周辺部へと徹底的に追いやったことになる.

しかし,これほどまでの完全征服というのは,アングロサクソン人にとって,話しがうまくできすぎてやいないか.そのような観点から,実際にはかなりの程度アングロサクソン人とケルト人の融合があったのではないか,などの議論がなされてもいる.

そのような修正的な見方が出てきているとはいえ,アングロサクソン人によるイングランド征服が著しく素早く,かつ効率的になされたことは事実のようだ.標題は歴史学の問題ではあるが,当然ながら英語史においても重要な問題である.Denison and Hogg (10) は,上記の教科書的な記述を一通り説明した後で,次のように述べている.

But that is not quite enough to explain the rapidity of the Germanic settlement, which was far more a conquest of Britain, linguistically speaking, than the Norman Conquest 500 years later would be. What its speed suggests is that there must have been considerable population pressure in northwestern Europe at the time, perhaps partly because in the fifth century the average temperature was lower than it had been earlier and would again be later. Whatever the case may have been, this conquest saw an overwhelmingly rapid replacement or absorption of the existing Celtic linguistic community by the newly arrived Germanic speakers. There is now some genetic evidence for mass immigration to central English . . . , consistent with displacement of the male Celtic population by Anglo-Saxons but saying nothing about females. Before long Celtic speakers had been confined to the lands west of Offa's Dyke, to Cornwall, the northwest, and north of the Borders of Scotland. The gradual elimination of Celtic has continued remorselessly, albeit slowly, ever since. It may only have been with the coming of Christianity and the establishment of churches and abbeys that Anglo-Saxon England started to achieve the beginning of the types of political and social structure which we associate with later centuries.

近年,英語史においてケルト語の言語的影響がしばしば話題にされるようになってきたが,この「電撃的な」アングロサクソン人の侵攻は,そのような仮説の前提にも関わる大きな問題である.事実のいっそうの解明が待たれる.

・ Denison, David and Richard Hogg. "Overview." Chapter 1 of A History of the English Language. Ed. Richard Hogg and David Denison. Cambridge: CUP, 2006. 1--42.

2013-04-19 Fri

■ #1453. Franks Casket [inscription][runic][oe][christianity][anglo-saxon]

8世紀前半,Northumbria で作られたとされる The Franks Casket を紹介する.1867年,大英博物館の考古学部門の学芸員だった Augustus Franks は,パリで購入していた鯨骨で作られた小箱を展示した.そのとき小箱の右側面は失われていたが,後にその側面がイタリアで発見され,現在はその鋳型がはめられた状態で大英博物館に所蔵されている.正面,両側面,背面,蓋には,ルーン文字による古英語やローマ字によるラテン語が刻まれており,そのテキストは彫られている絵柄とともにローマ,ユダヤ,キリスト教,ゲルマンの伝統を表わしており,キリスト教へ改宗して間もない当時のイングランドの移行的,混合的な文化を示唆する.

正面は,左と右にある2つの絵柄からなる.左にはゲルマンの伝説の Wayland the Smith が描かれ,右には東方の三博士が赤ん坊のキリストを崇拝している様子が描かれている.彼らの頭の上にはルーン文字で mægi と記されている.正面の縁には左下から時計回りにルーン文字で碑文が彫られているが,このテキストは古英語詩としては最古のものであり,内容は絵柄の説明ではなくなぞなぞ (riddle) となっている.テキストの読みについては議論があるが,ある解釈にしたがえば次のようになる(現代英語対訳つき).

| fisc . flodu . ahof on fergenberig | the flood cast up the fish onto the cliff-bank | |

| warþ gasric grorn þær he on greut giswom | the ghost-king was sad when he swam onto the shingle | |

| hronæs banh | whale's bone |

なぞなぞの答えは,この小箱の材質である「鯨骨」である.「#1435. The Caistor rune」 ([2013-04-01-1]) でみたノロジカ骨のサイコロように,材質をことばで示す慣習は,この時代の工芸品によく見られる.

左側面は,狼に育てられたローマの2人の建国者 Romulus と Remus が描かれている.テキストは古英語で,絵柄の内容説明である.

背面には,70年のローマ皇帝 Titus による Jerusalem 攻略の様子が描かれている.テキストは古英語とラテン語での内容説明.

右側面は,絵柄も古英語の説明テキストも意味がはっきりしないが,ゲルマンの伝説にちなんでいるようだ.

蓋の部分には,Ægili なる射手が家を守っている絵柄が描かれる.

全体として何かまとまったメッセージになっているというよりは,種々の伝統文化の融合が強く感じられる.

以上,Crystal (15--16) を参照して執筆した.古英語碑文については,「#572. 現存する最古の英文」 ([2010-11-20-1]) も参照.

・ Crystal, David. Evolving English: One Language, Many Voices. London: The British Library, 2010.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2013-04-02 Tue

■ #1436. English と England の名称 (2) [anglo-saxon][history][toponymy][etymology][latin][old_saxon][ethnonym]

今回は,「#1145. English と England の名称」 ([2012-06-15-1]) に対する補足と追加の記事.5世紀半ばにアングル人 (Angles) ,サクソン人 (Saxons) ,ジュート人 (Jutes) を中心とする西ゲルマンの諸部族がブリテン島へ移住してきてから,これらの部族を統括して呼ぶ名称や,彼らが新しく占拠した土地を呼ぶ名称は,誰がどの言語で呼ぶのかによっても変異があったし,時代とともに変化もしてきた.結果としては,Angle びいきの総称が選ばれ,形容詞や言語名の English や国名の England が一般化した.なぜ Saxon や Jute を差し置いて Angle が優勢となったのかについては明確な答えがないが,推測できることはある.

少なくとも8世紀から,ラテン語で Angli Saxones という表現が用いられていた.ここでは Angli は形容詞,Saxones は複数名詞で「アングル系サクソン人たち」ほどの意味だった.これは,大陸に残っていたサクソン人たち (Old Saxons) と区別するための呼称であり,形容詞 Angli にこめられた意味は「アングル人と一緒にブリテン島に渡った」ほどの意味だったと思われる.やがて,対立を明示する形容詞 Angli に力点が移り,これが固有名と解されて独立したということは,ありそうなことである.もしこのような経緯で8世紀中に Angli がブリテン島に住み着いた西ゲルマン民族の総称および領土名として再解釈されていったと考えれば,9世紀に Bede の古英語が出された際に,Angelcynn (gens Anglorum の訳)が総称的に用いられていた事実が特に不思議ではなくなる.また,同時期の880年頃には,Alfred 大王と Guthrum との間で取り交わされた条約のなかで "Danish" に対して "English" が用いられている.さらに,言語名としての Englisc も,やはり同時期に,Bede 古英語訳や Alfred のテキストに現われている.

このように,Englisc は9世紀中に形容詞あるいは言語名として定着したが,領土名としての Angelcynn が Engla land 系列に置き換えられるのは,11世紀の Chronicle を待たねばならなかった.Engla land のほか,Engle land, Englene londe, Engle lond, Engelond, Ingland なども行なわれたが,後に定着する England が現われるのは14世紀のことである.

以上,Crystal (26--27) に拠った.

・ Crystal, David. The Stories of English. London: Penguin, 2005.

2012-06-15 Fri

■ #1145. English と England の名称 [anglo-saxon][history][toponymy][etymology][haplology][ethnonym]

[2010-05-21-1]の記事「#389. Angles, Saxons, and Jutes の故地と移住先」で概観したように,英語史は通例,西ゲルマン系の諸部族が5世紀中葉にブリテン島に渡り,ケルト系先住民を辺境へ追いやって,定住し始めた時期をもって始まるとされる.この西ゲルマン系の民族には,アングル人,サクソン人,ジュート人のほか,フランク族やフリジア人など他の低地ゲルマン系の人々も多少は交じっていた可能性があるが,はたから見れば全体として似通った部族であり,1つの名称で呼ばれることが多かった.そして,ブリテン島に渡ってからは,多かれ少なかれ,仲間うちでも1つの名前で自称する習慣が発達した.今回は,ブリテン島に渡った西ゲルマン諸部族の名称,彼らが打ち立てた国の名称,かれらの話していた言語の名称の由来について,Baugh and Cable (50--51) にしたがって概略したい.

追い立てられたケルト系先住民は,この野蛮な部族の集合を一括して Saxons として言及していた.なぜ Saxons が包括的な民族名として選ばれたのかは不明だが,ケルト人にとって,とりわけサクソン人による略奪が悪夢の印象を与えたということだろうか.一方,西ゲルマン系の侵略者は,ケルト系先住民を一括して Wealas 「外国人たち」と呼んだ.現代の Welsh の起源である.

さて,ラテン語でも,当初は,西ゲルマン系の侵略者は一括して Saxones と呼ばれ,彼らの侵略した土地は Saxonia として言及されていた.しかし,じきに民族名は Angli として,土地名は Anglia としても言及されるようになってきた.例えば,Pope Gregory は,601年,ケント王 Æþelberht を rex Anglorum と称しているし,Bede は自らの手になる歴史書を Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum と呼んでいる.結果として,ラテン語では Angli と Anglia が,件の民族と土地名を指す名称として Saxones と Saxonia を置き換えた.

一方,西ゲルマン系の侵略者は,当初から,自らの言語を Englisc として言及していた.アングル人を指す Engle からの派生である([2009-09-07-1]の記事「#133. 形容詞をつくる接尾辞 -ish の拡大の経路」を参照).彼等らは,土地の名前にも Angelcynn とアングル人びいきの名称を用いていたが,およそ1000年を境に,Englaland (後にその haplology の結果としての England) が地歩を占めるようになった.このアングル人びいきの理由の1つとして,Baugh and Cable (51) は次のように述べている.

It is not easy to say why England should have taken its name from the Angles. Possibly a desire to avoid confusion with the Saxons who remained on the continent and the early supremacy of the Anglian kingdoms were the predominant factors in determining usage.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2012-02-04 Sat

■ #1013. アングロサクソン人はどこからブリテン島へ渡ったか [geography][toponymy][onomastics][map][patronymy][anglo-saxon]

固有名詞学 (onomastics) のなかでも地名学 (toponymy) は,言語学と歴史学が濃密に接する分野である.[2011-07-24-1]の記事「#818. イングランドに残る古ノルド語地名」でみたように,地名の構成と分布は,民族の歴史的な行動をありありと示してくれることがある.昨日の記事「#1012. 古代における英語からフランス語への影響」 ([2012-02-03-1]) で参照した Martinet の論文は,フランス北部に残る英語式に構成された地名の分布から,標題の疑問に迫る論考である.

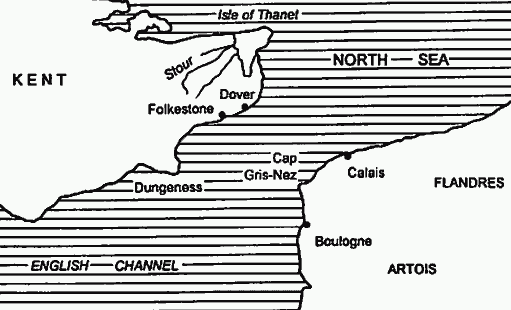

英語式の地名の典型の1つに,単音節+ -ing + -ham/-ton」という形態がある (ex. Buckingham, Nottingham, Birmingham; Padington, Islington, Arlington) .-ing は英語の典型的な父称 (patronym) 接辞であり,-ham は home に,-ton は town に対応する.おもしろいことに,フランスにも,フランス語化されている部分はあるが,Tardinghen, Bouquinghen, Tatinghem, Conincthun, Verlingcthun, Audincthun など,明らかに英語地名のモデルに基づいた地名がある.それも,フランス北部の Artois (現在の Pas-de-Calais 県の一部にあたる地方),特に Boulogne から Saint Omer にかけての地域に集中している.Martinet (6--7) の地図によれば,この種の英語地名が77個も確認される.

この英語地名の分布が示唆するのは,かつてこの地方に,後の英語話者と密接に結びつけられる Anglo-Frisian 系の西ゲルマン民族が定住していたということである.彼らはブリテン島に渡る際の中継点としてこの地を通り過ぎただけではなく,この地に住み着いて,南に接する Gallo-Roman (後にフランス語へ発達する言語)に言語的な影響を与え得るほどに存在感を示していた可能性が高い.

Martinet は,以上の証拠と,イギリス海峡の両側に位置する主要な地点間の距離を考慮して,次のような仮説を提案している.

On est tenté de poser Boulogne, au nom celtique, comme le passage normal des deux vagues d'envahisseurs celtes qui ont passé la Manche avant notre ère. La distance de Boulogne au cap Dungeness est indiquée en pensant aux Saxons qui ont peuple le Wessex. / Notre hypothèse n'exclut pas un passage plus direct par la mer du Nord, mais le Jutland est à plus de 500 km des côtes anglaises. (10)

紀元前に2波にわたってイギリス海峡を横断したケルト人の侵略者たちの通常の経路としては,ケルト語の地名を帯びたブローニュを想定したいところだ.サクソン人がウェセックスに植民したことを考えれば,ブローニュからダンジネス岬の距離は適切だろう.この仮説は,北海を越えるより直接の経路を排除するわけではないが,ユットランドはイギリスの海岸から500キロ以上も離れているのだ.

サクソン人が,かつてケルト人の開拓したブローニュから海に出るというルートを利用し,イギリス側ではウェセックス植民に都合のよい,かつ航海距離の短いダンジネス岬に着岸した,というわけだ.従来より,アングロサクソン人は航海に長けていたはずだとの前提から,[2010-05-21-1]の記事「#389. Angles, Saxons, and Jutes の故地と移住先」の地図で概略的に示したように,北海をはるばる越えてのルートが想定されてきたが,地名分布に支えられた Martinet の仮説も魅力的だ.

(Martinet, p. 9 の地図を掲載)

・ Martinet, André. "Comment les Anglo-Saxons ont-ils accédé à la Grande-Bretagne?" La Linguistique 32.2 (1996): 3--10.

2012-02-03 Fri

■ #1012. 古代における英語からフランス語への影響 [loan_word][palatalisation][french][germanic][anglo-saxon][etymology]

英語史においてフランス語が英語に与えてきた影響については,french の多数の記事で取り上げてきた.古英語末期から近代に至るまで,言語的な影響はほぼ仏から英への一方向であり,逆方向の影響は,英語が国際的に力をもってきた18世紀以降になって初めて,借用語の部門で認められるといってよい(ホームズ・シュッツ,p. 147).

しかし,英語史以前,アングロサクソン民族がブリテン島へ渡る直前には,英から仏への言語的影響が断片的に確認される.もっとも,当時の言語を英語や仏語と呼ぶのは,厳密には不適切だろう.標題も誤解を招く表現になっているが,以下に挙げる例の背景として念頭にあるのは,Anglo-Frisian と Gallo-Roman という段階での言語接触であることを断わっておく.

西ゲルマン諸語は,[k] が [ʧ] へと変化する口蓋化 (palatalisation) を経た Anglo-Frisian 言語群とそれ以外の言語群に分けることができる.口蓋化を経た Anglo-Frisian の話者の一部は,5世紀以前,民族大移動の一環としてフランス北部へ圧力をかけており,Artois 北西部,Boulogne 近辺に定住していたことを示唆する地名上の証拠も多くある.このときに,Anglo-Frisian が Gallo-Roman にいくつかの言語的な影響を与えた可能性がある.Martinet (5) が挙げている断片的な例を引こう.

上記の Anglo-Frisian 的な口蓋化が影響を及ぼした可能性の反映としては,ラテン語 caballum (馬)からフランス語 cheval (馬)への語頭子音の推移が挙げられる.フランス語(及びプロヴァンス語)以外のロマンス諸語では /k/ 音が保たれていることから,Anglo-Frisian の関与が考えられる.

フランス語 savon (石けん)は,西ゲルマン祖語 *saipōn に由来する語形に基づく.第1音節の母音は,オランダ語 zeep やドイツ語 Seife の母音ではなく,古英語 sāpe の母音を反映しているようにみえる.また,フランス語 hâte (急ぎ)もゲルマン語からの借用だが,ゴート語の haifsts に示されるような2重母音よりは,古フリジア語 hāst (cf. 古英語 hǣst) の長母音をよく反映している(オランダ語 haast やドイツ語 Hast は後代にフランス語から借用されたもの).同じく母音の例を挙げれば,フランス語 est (東)の母音は,オランダ語 oost やドイツ語 Ost よりも,古英語 ēast の母音により近い.

上記の例が,主張しているような言語接触の反映であると結論づけるためには,関与する諸言語間の音韻対応と各言語の音韻変化とを詳細につき合わせることが必要だろう.しかし,この言語接触の仮説は,西ゲルマン語族の一派が,大陸からブリテン島へ渡る途中に,フランス北部に定住,そして通過してゆく姿を思い描かせる仮説であり,興味をそそられる.

西ゲルマン語族のブリテン島への移住に関する地図は,[2010-05-21-1]の記事「#389. Angles, Saxons, and Jutes の故地と移住先」を参照.ゲルマン諸語の系統図と分布図は,[2009-05-08-1]の記事「#9. ゴート語(Gothic)と英語史」を参照.

・ U. T. ホームズ,A. H. シュッツ 著,松原 秀一 訳 『フランス語の歴史』 大修館,1974年.

・ Martinet, André. "Comment les Anglo-Saxons ont-ils accédé à la Grande-Bretagne?" La Linguistique 32.2 (1996): 3--10.

2010-05-21 Fri

■ #389. Angles, Saxons, and Jutes の故地と移住先 [jute][history][germanic][popular_passage][dialect][kyng_alisaunder][map][anglo-saxon]

英語の歴史は,449年に北ドイツや南デンマークに分布していたアングル人 ( Angles ),サクソン人 ( Saxons ),ジュート人 ( Jutes ) の三民族が西ゲルマン語派の方言を携えてブリテン島に渡ってきたときに始まる ( see [2009-06-04-1] ).ケルトの王 Vortigern が,北方民族を撃退してくれることを期待して大陸の勇猛なゲルマン人を招き寄せたということが背景にある.その年を限定的に449年と言えるのは,古英語期の学者 Bede による The Ecclesiastical History of the English People という歴史書にその記述があるからである.この記述は後に The Anglo-Saxon Chronicle にも受け継がれ,ブリテン島における英語を含めた Anglo-Saxon の伝統の創始にまつわる神話として,現在に至るまで広く言及されてきた.The Anglo-Saxon Chronicle の北部系校訂本の代表である The Peterborough Chronicle の449年の記述から,有名な一節を古英語で引用しよう.現代英語訳とともに,Irvine (35) より抜き出したものである.

Ða comon þa men of þrim megðum Germanie: of Aldseaxum, of Anglum, of Iotum. Of Iotum comon Cantwara 7 Wihtwara, þet is seo megð þe nu eardaþ on Wiht, 7 þet cyn on Westsexum þe man nu git hæt Iutnacynn. Of Ealdseaxum coman Eastseaxa 7 Suðsexa 7 Westsexa. Of Angle comon, se a syððan stod westig betwix Iutum 7 Seaxum, Eastangla, Middelangla, Mearca and ealla Norþhymbra.

PDE translation: Those people came from three nations of Germany: from the Old Saxons, from the Angles, and from the Jutes. From the Jutes came the inhabitants of Kent and the Wihtwara, that is, the race which now dwells in the Isle of Wight, and that race in Wessex which is still called the race of the Jutes. From the Old Saxons came the East Saxons, the South Saxons, and the West Saxons. From the land of the Angles, which has lain waste between the Jutes and the Saxons ever since, came the East Anglians, the Middle Anglians, the Mercians, and all of the Northumbrians.

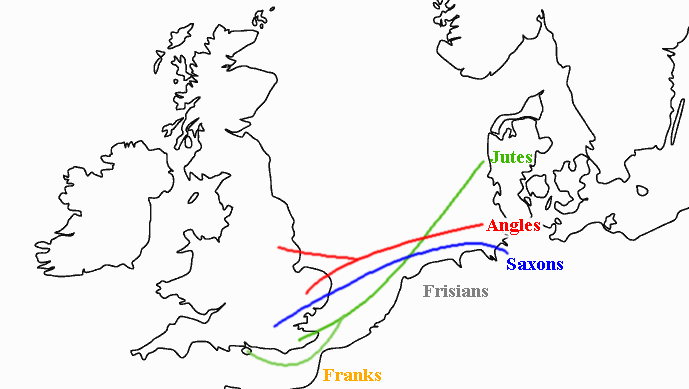

この一節に基づいて形成されてきた移住神話 ( migration myth ) は,いくつかの事実を覆い隠しているので注意が必要である.449年は移住の象徴の年として理解すべきで,実際にはそれ以前からゲルマン民族が大陸よりブリテン島に移住を開始していた形跡がある.また,449年に一度に移住が起こったわけではなく,5世紀から6世紀にかけて段階的に移住と定住が繰り返されたということもある.他には,アングル人,サクソン人,ジュート人の三民族の他にフランク人 ( Franks ) もこの移住に加わっていたとされる.同様に,現在では疑問視されてはいるが,フリジア人 ( Frisians ) の混在も議論されてきた.移住の詳細については,いまだ不明なことも多いようである ( Hoad 27 ).

上の一節にもあるとおり,主要三民族は大陸のそれぞれの故地からブリテン島のおよそ特定の地へと移住した.大雑把に言えば,ジュート人は Kent や the Isle of Wight,サクソン人はイングランド南部へ,アングル人はイングランド北部や東部へ移住・定住した(下の略地図参照).古英語の方言は英語がブリテン島に入ってから分化したのではなく,大陸時代にすでに分化していた三民族の方言に由来すると考えられる.

西ゲルマン諸民族のなかで,特に Jutes の果たした役割については[2009-05-31-1]を参照.また,上の一節については,オンラインからも古英語と現代英語訳で参照できる.

・ Irvin, Susan. "Beginnings and Transitions: Old English." The Oxford History of English. Ed. Lynda Mugglestone. Oxford: OUP, 2006. 32--60.

・ Hoad, Terry. "Preliminaries: Before English." The Oxford History of English. Ed. Lynda Mugglestone. Oxford: OUP, 2006. 7--31.

2009-05-31 Sun

■ #33. ジュート人の名誉のために [jute][map][anglo-saxon][history]

5世紀,ブリトン人(ケルトの一派)が北方のピクト人・スコット人に対抗するために,大陸のゲルマン人に援助を求めた.そこで,アングル人 (Angles),サクソン人 (Saxons),ジュート人 (Jutes) が後に英語と呼ばれる言語を携えてブリテン島へやってきた.彼らは招待主であるブリトン人を排除し,自らの王国をブリテン島に樹立した.以上が,英語の始まりを告げる出来事である.

アングル人とサクソン人は "Anglo-Saxon" という語を通じ広く知られている.特にアングル人などは "England" や "English" という語そのものに貢献している.それに比べて,ジュート人は非常に影が薄い.彼らは,現在のデンマークのユトランドからやってきたとされる.ユトランドは,英語では "Jutland" 「ジュート人の地」と表記する(地図参照).

ジュート人は,ブリテン島では Kent,the Isle of Wight, そして一部 Hampshire に住み着いたようだ.

さて,比較的かげの薄いジュート人の名誉のために,彼らの果たした歴史的役割を紹介しておこう.古英語期に活躍した歴史家・神学者の Bede によれば,ブリトン人の王 Vortigern が援助を求めて大陸から呼び寄せたゲルマン人を統括していたのは Hengist と Horsa という名の兄弟であった.彼らの子孫が後にケント王国を治める王となったことから,この家系はジュート人だった可能性が高い.つまり,ブリテン島に英語が根付く最初の契機に関わったのは,ジュート人の首領だったというわけである.彼らがブリテン島への定住の先鞭をつけ,その後で,大陸に残っていたアングル人やサクソン人を含む親戚を,追加的にブリテン島へ呼び寄せたのである.

ジュート人の英語史上の意義,つまりブリテン島で英語を開始したという功績,は念頭に置いておきたい.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow