2009-07-25 Sat

■ #89. one の発音は訛った発音 [numeral][etymology][me_dialect][pronunciation][vowel]

[2009-07-22-1]で,one の音声変化について教科書的な説明を施した.母音の変化というのは,有名な大母音推移 ( Great Vowel Shift ) を含め,英語史において非常に頻繁に起こるし,現代英語でも母音の方言差は非常に大きい.したがって,one に起こった一連の母音変化もむべなるかなと受け入れるよりほかない気がする.しかし,[w] という子音の語頭挿入という部分については,そうやすやすとは受け入れられない.

「後舌母音に伴う円唇化」は調音音声学的には合理的である[2009-05-17-1].だが,なぜこの特定の単語でのみそれが見られるのか.なぜ他の単語群では [w] 音が挿入されなかったのか.まったく関係のない単語ならいざしらず,語源的関連の強い only がなぜ [wʌnli] と発音されないか.

その答えは方言の違いにある.[w] 音が挿入されたのは中英語期のイングランド南西部・西部方言の発音であり,その方言形がたまたま後に標準語へ取り込まれたということに過ぎない.一方,only にみられる [w] 音のない発音は中英語期のイングランド南部・中部方言の発音に由来する.

つまり,one の発音はこっちの方言からとって来られて標準発音となったが,only の発音はあっちの方言から来たというわけだ.ある語について,その発音がどこの方言からとられて標準化したか,そしてそれを決めるファクターは何だったのかという問いに対しては,明確な基準はなくランダムだった,としか答えようがない.

だが,このように,中英語期のどの方言に由来するかで,もともとは同根の語どうしが,現代標準語では異なる発音をもつようになった例はたくさんある.一例を挙げれば,will の母音は中英語の多くの方言で用いられておりそのまま標準化したが,否定形 won't の母音は主に中部・南部の方言に由来する.後者は,中部訛りの wol(e) + not が縮約された形に他ならない.肯定形と否定形がセットで同じ方言から標準語に入ってきていたならば母音も同じになったろうが,ランダムともいうべき方言選択の結果,現在の標準英語の will --- won't という分布になってしまった.

嘆かわしいと思うなかれ,言葉の歴史は興味深いと思うべし.

2009-07-22 Wed

■ #86. one の発音 [numeral][etymology][phonetics][spelling][pronunciation][vowel][article]

現代英語の綴りと発音のギャップは大きいが,その中でも特に不思議に思われるものに one の発音がある.普通は,どうひっくり返ってもこの綴りで [wʌn] とは読めない.これは,この語の綴り字が歴史上あまり変わってこなかったのに対して,発音は激しく変化してきたためである.以下は教科書的な説明.

古英語の対応する語形は ān だった.この語はもちろん「一つの」の意で,後に one へ発展したと同時に,an や a という不定冠詞へも分化した.したがって,数詞の one と不定冠詞の an, a とは,まったくの同語源であり,単に強形と弱形の関係に過ぎない[2009-06-22-1].

さて,古英語の ān は [ɑ:n] という発音だったが,強形の数詞としては次のような音声変化を経た.まず,長母音が後舌母音化し,[ɔ:n] となった.それから,後舌母音に伴う唇の丸めが付加され,[wɔ:n] となった.次に長母音が短母音化して [wɔn] となり,その短母音が後に中舌母音して [wʌn] となった.実に長い道のりである.

ここまで激しく音声変化を経たくらいだから,その中間段階では綴りもそれこそ百花繚乱で,oon, won, en など様々だったが,最終的に標準的な綴りとして落ち着いたのが比較的古めの one だったわけである.

綴りと発音について,one と平行して歩んだ別の語として once がある[2009-07-18-1].だが,これ以外の one を含む複合語では,上記の例外的に激しい音声変化とは異なる,もっと緩やかで規則的な音声変化が適用された.古英語の [ɑ:n] は規則的な音声変化によると現代英語では [oʊn] となるはずだが,これは alone ( all + one ) や only ( one + -ly ) の発音で確認できる.

2009-05-17 Sun

■ #19. 母音四辺形 [vowel][ipa][phonetics]

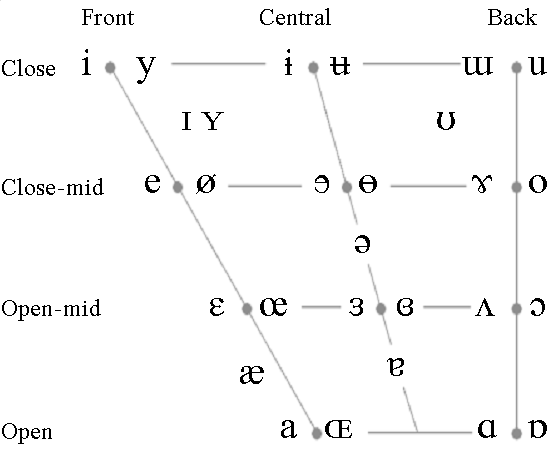

[2009-05-15-1]で古英語の発音を説明したときに,前舌母音や後舌母音という用語を使った.母音体系は「母音四辺形」として整然と記述され,すべての母音は,以下の三つの基準によって同定される.

(1) 口の開き(舌の高さ): close, close-mid, open-mid, open

(2) 舌の前後の位置(舌の最も高くなる位置がどこか): front, central, back

(3) 唇の丸め: rounded, unrounded

母音四辺形は,口の中の舌の位置を表していると考えるとよい.向かって左が口先,右が喉というイメージである.例えば,/i/を発音するときには,口の開きはほとんどなく (close),舌が前寄りになり (front),唇は平たい (unrounded) はずである.

一つの箇所に左右のペアがあるのは,同じ舌の位置でも,唇は独立して丸めたり平たくしたりできるからである.ペアのうち,左が非円唇で,右が円唇となる.通常は前舌母音では非円唇,後舌母音では円唇となるが,そうでない母音もありうる.例えば,古英語やフランス語やドイツ語にある/ʏ/は前舌だが円唇であるし,日本語の「ウ」は後舌だが非円唇の/ɯ/である.

IPA (International Phonetic Alphabet) をタイプするには,こちらのサイトが便利である.母体となる団体としての IPA (International Phonetic Association) のサイトはこちら.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow