2019-11-10 Sun

■ #3849. 「綴字語源学」 [etymology][lexicology][spelling][spelling_pronunciation_gap][writing][grammatology][orthography][standardisation][terminology]

語源学 (etymology) が単語の語源を扱う分野であることは自明だが,その守備範囲を厳密に定めることは意外と難しい.『新英語学辞典』の etymology の項を覗いてみよう.

etymology 〔言〕(語源(学)) 語源とは,本来,語の形式〔語形・発音〕と意味の変化の歴史を可能な限りさかのぼることによって得られる文献上または文献以前の最古の語形・意味,すなわち語の「真の意味」 (etymon) を指すが,最近では etymon と同時に,語の意味・用法の発達の歴史,いわゆる語誌を含めて語源と考えることが多い.このように語の起源および派生関係を明らかにすることを目的とする語源学は,語の形態と意味を対象とする点において語彙論 (lexicology) の一部をなすが,また etymon を明らかにする過程において,特定言語の歴史的な研究 (historical linguistics) や比較言語学 (comparative linguistics) の方法と成果を用い,ときに民族学や歴史・考古学の成果をも援用する.従って語源学は,単語を中心とした言語発達史,言語文化史ということもできよう.

上記によると,語源学とは語の起源と発達を明らかにする分野ということになるが,そもそも語とは形式と意味の関連づけ(シニフィアンとシニフィエの結合)によって成り立っているものであるから,結局その関連づけの起源と発達を追究することが語源学の目的ということになる.ここで語の「形式」というのは,主として発音のことが念頭に置かれているようだが,当然ながら歴史時代にあっては,文字で表記された綴字もここに含まれるだろう.しかし,上の引用では語の綴字(の起源と発達)について明示的には触れられておらず,あたかも語源学の埒外であるかのように誤解されかねない.語の綴字も語源学の重要な研究対象であることを明示的に主張するために,「綴字語源学」,"etymology of spelling", "orthographic etymology" のような用語があってもよい.

もちろん多くの英語語源辞典や OED において,綴字語源学的な記述が与えられていることは確かである.しかし,英単語の綴字の起源と発達を記述することに特化した語源辞典はない.英語綴字語源学は非常に豊かで,独立し得る分野と思われるのだが.

(英語)語源学全般について,以下の記事も参照.

・ 「#466. 語源学は技芸か科学か」 ([2010-08-06-1])

・ 「#727. 語源学の自律性」 ([2011-04-24-1])

・ 「#1791. 語源学は技芸が科学か (2)」 ([2014-03-23-1])

・ 「#598. 英語語源学の略史 (1)」 ([2010-12-16-1])

・ 「#599. 英語語源学の略史 (2)」 ([2010-12-17-1])

・ 「#636. 語源学の開拓者としての OED」 ([2011-01-23-1])

・ 「#1765. 日本で充実している英語語源学と Klein の英語語源辞典」 ([2014-02-25-1])

・ 大塚 高信,中島 文雄 監修 『新英語学辞典』 研究社,1987年.

2019-10-14 Mon

■ #3822. 『英語教育』の連載第8回「なぜ bus, bull, busy, bury の母音は互いに異なるのか」 [rensai][notice][vowel][spelling][spelling_pronunciation_gap][me_dialect][sound_change][phonetics][standardisation][sobokunagimon][link]

10月12日に,『英語教育』(大修館書店)の11月号が発売されました.英語史連載「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ」の第8回となる今回の話題は「なぜ bus, bull, busy, bury の母音は互いに異なるのか」です.

英語はスペリングと発音の関係がストレートではないといわれますが,それはとりわけ母音について当てはまります.たとえば,mat と mate では同じ <a> のスペリングを用いていながら,前者は /æ/,後者は /eɪ/ と発音されるように,1つのスペリングに対して2つの発音が対応している例はざらにあります.逆に同じ発音でも異なるスペリングで綴られることは,meat, meet, mete などの同音異綴語を思い起こせばわかります.

今回の記事では <u> の母音字に注目し,それがどんな母音に対応し得るかを考えてみました.具体的には bus /bʌs/, bull /bʊl/, busy /ˈbɪzi/, bury /ˈbɛri/ という単語を例にとり,いかにしてそのような「理不尽な」スペリングと発音の対応が生じてきてしまったのかを,英語史の観点から解説します.記事にも書いたように「現在のスペリングは,異なる時代に異なる要因が作用し,秩序が継続的に崩壊してきた結果の姿」です.背景には,あっと驚く理由がありました.その謎解きをお楽しみください.

今回の連載記事と関連して,本ブログの以下の記事もご覧ください.

・ 「#1866. put と but の母音」 ([2014-06-06-1])

・ 「#562. busy の綴字と発音」 ([2010-11-10-1])

・ 「#570. bury の母音の方言分布」 ([2010-11-18-1])

・ 「#1297. does, done の母音」 ([2012-11-14-1])

・ 「#563. Chaucer の merry」 ([2010-11-11-1])

・ 堀田 隆一 「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ 第8回 なぜ bus, bull, busy, bury の母音はそれぞれ異なるのか」『英語教育』2019年11月号,大修館書店,2019年10月12日.62--63頁.

2019-05-31 Fri

■ #3686. -ate 語尾,-ment 語尾をもつ動詞と名詞・形容詞の発音の違い [gvs][vowel][spelling][spelling_pronunciation_gap][stress][suffix][latin][diatone][-ate]

昨日の記事「#3685. -ate 語尾をもつ動詞と名詞・形容詞の発音の違い」 ([2019-05-30-1]) に引き続き,-ate 語尾をもつ語の発音が,動詞では /eɪt/ となり名詞・形容詞では /ɪt/ となる件について.

Carney でもこの問題が各所で扱われており,特に p. 398 にこの現象を示す単語リストが挙げられている.以下に再現しておこう.網羅的ではないと思われるが,便利な一覧である.

aggregate, animate, appropriate, approximate, articulate, associate, certificate, co-ordinate, correlate, degenerate, delegate, deliberate, duplicate, elaborate, emasculate, estimate, expatriate, graduate, importunate, incorporate, initiate, intimate, moderate, postulate, precipitate, predicate, separate, subordinate, syndicate

Carney がこのリストを挙げているのは,品詞によって発音を替える類いの単語があるという議論においてである.他の種類としては,強勢音節を替える名前動後 (diatone) も挙げられているし,接尾辞 -ment をもつ語も話題にされている.名前動後という現象とその歴史的背景についてについては,すでに本ブログでも diatone の各記事で本格的に紹介してきたが,「品詞によって発音を替える」というポイントで -ate 語とつながってくるというのは,今回の発見だった.

-ment 語については,動詞であれば明確な母音で /-mɛnt/ となるが,名詞・形容詞であれば曖昧母音化した /-mənt/ となる.Carney (398) より該当する単語のリストを挙げておこう.complement, compliment, document, implement, increment, ornament, supplement.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

2019-05-30 Thu

■ #3685. -ate 語尾をもつ動詞と名詞・形容詞の発音の違い [gvs][vowel][spelling][spelling_pronunciation_gap][stress][analogy][suffix][latin][sobokunagimon][-ate]

標記について質問が寄せられました.たとえば appropriate は動詞としては「私用に供する」,形容詞としては「適切な」ですが,各々の発音は /əˈproʊpriˌeɪt/, /əˈproʊpriˌɪt/ となります.語末音節の母音が,完全な /eɪt/ が縮減した /ɪt/ かで異なっています.これはなぜでしょうか.

動詞の /eɪt/ 発音は,綴字と照らし合わせればわかるように,大母音推移 (gvs) の効果が現われています.<-ate> という綴字で表わされる本来の発音 /-aːt(ə)/ が,初期近代英語期に生じた大母音推移により /eɪt/ へと変化したと説明できます.しかし,同綴字で名詞・形容詞の -ate 語では,そのような発音の変化は起こっていません.そこで生じた変化は,むしろ母音の弱化であり,/ɪt/ へと帰結しています.

この違いは,大母音推移以前の強勢音節のあり方の違いに起因します.一般的にいえば,appropriate のような長い音節の単語の場合,動詞においては後方の音節に第2強勢が置かれますが,形容詞・名詞においては置かれないという傾向があります.appropriate について具体的にいえば,動詞としては第4音節の -ate に(第2)強勢が置かれますが,名詞・形容詞としてはそれが置かれないということになります.

ここで思い出すべきは,大母音推移は「強勢のある長母音」において作用する音過程であるということです.つまり,-ate 語の動詞用法においては,(第2強勢ではありますが)強勢が置かれるので,この条件に合致して /-aːt(ə)/ → /eɪt/ が起こりましたが,名詞・形容詞用法においては,強勢が置かれないので大母音推移とは無関係の歴史を歩むことになりました.名詞・形容詞用法では,本来の /-aːt(ə)/ が,綴字としては <-ate> を保ちながらも,音としては強勢を失うとともに /-at/ へと短化し,さらに /-ət/ や /-ɪt/ へと曖昧母音化したのです.

このような経緯で,-ate 語は品詞によって発音を違える語となりました.いったんこの傾向が定まり,パターンができあがると,その後は実際の発音や強勢位置にかかわらず,とにかく確立したパターンが類推的に適用されるようになりました.こうして,-ate 語の発音ルールが確立したのです.

関連して,「#1242. -ate 動詞の強勢移行」 ([2012-09-20-1]),「#2731. -ate 動詞はどのように生じたか?」 ([2016-10-18-1]) もご参照ください.-age 語などに関しても,ほぼ同じ説明が当てはまると思います.中尾 (310, 313) も要参照.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2019-04-27 Sat

■ #3652. nature と mature は1文字違いですが,なんで発音がこんなに異なるのですか? [sobokunagimon][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][stress][gsr][rsr][gvs][phonetic_change]

学生から出されたおもしろい質問です.意識したことはありませんでした.スペリングでは語頭に <n> と <m> の違いがあるだけですが,発音はそれぞれ /ˈneɪʧə/ と /məˈʧʊə/ となり大きく異なっています.比例的なスペリングでありながら発音が異なるということは,両者が1対1で対応しているわけではなく,複雑な関係を有していることの証左です.

両単語はそれぞれラテン語の nātūra (本質)と mātūrus (時宜を得た)にさかのぼります.ラテン語の段階では,両単語に関してスペリングも発音も比例的な関係にあり,現代英語のような異なりはみられませんでした.ところが,これらが借用語として英語に入ってきた後に,事件が起こります.

ラテン語 nātūra は,古フランス語の nature を経て,中英語期の13世紀後半に natur(e) として英語に入ってきました.英語に入ってきた当初は,古フランス語風に /naːˈtyːr/ と第2音節に強勢をおいて発音されていましたが,徐々に発音様式が英語化してくることになりました.発音の英語化とは,大雑把にいえば,強勢が第1音節に置かれるようになり,強勢の置かれなくなった第2音節を構成する音が弱化・短化する過程を指します.これにより /naːˈtyːr/ は /ˈnaːtyːr/ となり,さらに近代英語期にかけて大母音推移 (gvs) を含むいくつかの音変化を経て現代の /ˈneɪʧə/ にまで発展したのです.

一方,ラテン語 mātūrus は,15世紀半ばに直接英語に mature として借用されました.英語での当初の発音は /maːˈtyːr/ に近いものだったと思われます.ところが,この単語については,その後 nature では起こった発音様式の英語化,すなわち強勢位置の前移動が起こらなかったのです.その結果,強勢の置かれない第1音節は弱まることになり,現代英語の /məˈʧʊə/ の発音に至ったのです.

つまり,nature と mature の分水嶺は,英語に借用された後に発音様式の英語化が起こったか,起こらなかったかだったのです.では,なぜ nature では英語化が起こり,mature では起こらなかったのでしょうか.これは簡単には答えられませんが,一般論としては,早い時期に借用された語であればあるほど,現在までに英語化するのに十分な時間が確保されており,実際に英語化している可能性が高いということはいえます.nature は13世紀後半,mature は15世紀半ばの借用ですから,この時間差が関係している可能性はあります.また,借用時期が近代英語期に近づけば近づくほど,ラテン語やフランス語からの借用語は,原語の発音様式のままにとどまる傾向が強いことも知られています.

ラテン語・フランス語の強勢規則 (Romance Stress Rule; rsr) と英語の強勢規則 (Germanic Stress Rule; gsr) とは水と油の関係であり,これらが借用語において競合したときに何が起こるかという問題については,「#718. 英語の強勢パターンは中英語期に変質したか」 ([2011-04-15-1]) や「#200. アクセントの位置の戦い --- ゲルマン系かロマンス系か」 ([2009-11-13-1]) をご覧ください.

2019-04-05 Fri

■ #3630. なぜ who はこの綴字でこの発音なのか? [spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][interrogative_pronoun][sobokunagimon][sound_change][digraph]

標題の who (とその仲間というべき whom, whose, etc.)はあまりに卑近な単語であるだけに,英語学習者は皆,この綴字でこの発音 (= /huː/) であることをそのまま丸暗記しており,特に疑問も抱かないにちがいない.しかし,よく考えてみると,綴字と発音の関係が不規則きわまりない単語である.この綴字であれば,本来 /woʊ/ と発音されるはずだ.

まず子音をみてみよう.<wh> と綴って /h/ と発音されるのは,他の wh 疑問詞と比べればわかる通り,異例である.what, which, when, where, why はいずれも /w/ で始まっている(ただし一部の非標準変種では無声の /ʍ/ もあり得る;cf. 「#1795. 方言に生き残る wh の発音」 ([2014-03-27-1])).疑問詞において /h/ で始まる単語は,規則的に <h> で綴られる how のみである(how が疑問詞のなかでもこのように一風変わっていることについては,「#51. 「5W1H」ならぬ「6H」」 ([2009-06-18-1]) を参照).

次に母音をみてみよう.子音字+ <o> で単語が終わる場合,go, ho, Jo, lo, no, so などにみられるように,母音は /oʊ/ である.who のように /uː/ となるものは,do, to などがあるが,圧倒的に少数派だ.したがって,who は本来 hoo とでも綴られるべき単語であり,現状の綴字は子音においても母音においても不規則といわざるを得ない.

一見すると納得のいかないこの綴字と発音の関係には,歴史的な経緯がある.古英語でこの単語は hwa と綴られ /hwɑː/ と発音された.ここから数世紀をかけて,次のような一連の母音変化が生じた.

/hwɑː/ → /hwɔː/ → /hwoː/ → /hwuː/ → /huː/

つまり,低母音の構えだった舌が,口腔のなかを上方向へはるばると移動して,ついに高母音の舌構えに到達してしまったのである.最終段階の /w/ の消失は,子音と後舌・円唇母音に挟まれた環境で15--16世紀に規則的に生じた音変化で,two, sword などの発音も説明してくれる.つまり who と two の音変化は平行的といってよい.(なので次の記事も参考にされたい:「#184. two の /w/ が発音されないのはなぜか」 ([2009-10-28-1]),「#1324. two の /w/ はいつ落ちたか」 ([2012-12-11-1]),「#3410. 英語における「合拗音」」 ([2018-08-28-1]) .)

綴字については,この子音は古英語では2重字 (digraph) <hw> で書かれたが,中英語では逆転した2重字 <wh> で書かれるようになった.母音字に関しては,途中までは母音変化を追いかけるかのように <a> から <o> へと変化したが,追いかけっこはそこでストップし,<u> や <oo> の綴字へと定着することはついぞなかったのである.かくして,who = /huː/ なる関係が標準化してしまったというわけだ.

言語にあっては,who のように卑近な単語であればあるほど不規則性がよく観察されるものである.関連して,「#1024. 現代英語の綴字の不規則性あれこれ」 ([2012-02-15-1]) の単語リストも参照.

なお,<wh> = /h/ という例外的な子音(字)の対応は,who のほかに whole, whore にもみられる.これについては,「#1783. whole の <w>」 ([2014-03-15-1]) を参照.

2019-03-14 Thu

■ #3608. 中英語における <u> の <o> による代用 (4) [spelling][orthography][minim][vowel][spelling_pronunciation_gap][eme][me_dialect][lexical_diffusion]

昨日の記事 ([2019-03-13-1]) に引き続いての話題.中英語における <u> と <o> の分布を111のテキストにより調査した Wełna (317) は,結論として以下のように述べている.

. . . the examination of the above corpus data has shown a lack of any consistent universal rule replacing <u> with <o> in the graphically obscure contexts of the postvocalic graphemes <m, n>. Even words with identical roots, like the forms of the lemmas SUN (OE sunne), SUMMER (OE sumor) and SON (OE sunu), SOME (OE sum) which showed a similar distribution of <u/o> spellings in most Middle English dialects, eventually (and unpredictably) have retained either the original spelling <u> (sun) or the modified spelling <o> (son). In brief, each word under discussion modified its spelling at a different time and in different regions in a development which closely resembles the circumstances of lexical diffusion.

このように奥歯に物が挟まったような結論なのだが,Wełna は時代と方言の観点から次の傾向を指摘している.

. . . o-spellings first emerged in the latter half of the 12th century in the (South-)West (honi "honey" . . .). Later, a tendency to use the new spelling <o> is best documented in London and in the North.

Wełna 本人も述べているように,調査の対象としたレンマは HUNDRED, HUNGER, HONEY, NUN, SOME, SUMMER, SUN, SON の8つにすぎず,ここから一般的な結論を引き出すのは難しいのかもしれない.さらなる研究が必要のようだ.

・ Wełna, Jerzy. "<U> or <O>: A Dilemma of the Middle English Scribal Practice." Contact, Variation, and Change in the History of English. Ed. Simone E. Pfenninger, Olga Timofeeva, Anne-Christine Gardner, Alpo Honkapohja, Marianne Hundt and Daniel Schreier. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 2014. 305--23.

2019-03-13 Wed

■ #3607. 中英語における <u> の <o> による代用 (3) [spelling][orthography][minim][vowel][spelling_pronunciation_gap][eme][scribe][anglo-norman]

標題に関連する話題は「#2450. 中英語における <u> の <o> による代用」 ([2016-01-11-1]),「#2453. 中英語における <u> の <o> による代用 (2)」 ([2016-01-14-1]),「#3513. come と some の綴字の問題」 ([2018-12-09-1]),「#3574. <o> で表わされる母音の問題 --- donkey vs monkey」 ([2019-02-08-1]) で取り上げてきた.今回は,「<u> の <o> による代用」という綴字慣習が初期中英語に生じ,後に分布を拡大させていった経緯に焦点を当てた Wełna の論文に依拠しつつ,先行研究の知見を紹介したい.

現代英語の monk, son, tongue などにみられる <o> の綴字は,歴史的には <u> だったものが,初期中英語期以降に <o> と綴りなおされたものである.この綴りなおしの理由は,上にリンクを張った記事でも触れてきたように,一般に "minim avoidance" とされる.[2016-01-11-1]の記事で述べたように,「母音を表す <u> はゴシック書体では縦棒 (minim) 2本を並べて <<ıı>> のように書かれたが,その前後に同じ縦棒から構成される <m>, <n>, <u>, <v>, <w> などの文字が並ぶ場合には,文字どうしの区別が難しくなる.この煩わしさを避けるために,中英語期の写字生は母音を表す <u> を <o> で置換した」ということだ.

しかし,英語史研究においては,"minim avoidance" 以外の仮説も提案されてきた.合わせて4つほどの仮説を Wełna (306--07) より,簡単に紹介しよう.

(1) 当時のフランス語やアングロ・ノルマン語でみられた <u> と <o> の綴字交替 (ex. baron ? barun) が,英語にももたらされた

(2) いわゆる "minim avoidance"

(3) ノルマン方言のフランス語で [o] が [u] へと上げを経た音変化が綴字にも反映された

(4) フランス語の綴字慣習にならって /y(ː)/ ≡ <u> と対応させた結果,/u/ に対応する綴字が新たに必要となったため

このように諸説あるなかで (2) が有力な説となってきたわけだが,実際には当時の綴字を詳しく調べても (2) の仮説だけですべての事例がきれいに説明されるわけではなく,状況はかなり混沌としているようだ.そのなかでも初期中英語期の状況に関する比較的信頼できる事実を Morsbach に基づいてまとめれば,次のようになる (Wełna 306) .

a. the 12th century English manuscripts employ the spelling <u>;

b. the first o-spellings emerge in the latter half of the 12th century;

c. <o> for <u> is still rare in the early 13th century and is absent in Ormulum, Katherine, Vices and Virtues, Proclamation, and several other texts;

d. from the latter half of the 13th century onwards the frequency of <o> grows, which results in both old <u> and new <o> spellings randomly used in texts composed even by the same scribe.

当時の「ランダム」な分布が,現代英語にまで延々と続いてきたことになる.手ごわい問題である.

・ Wełna, Jerzy. "<U> or <O>: A Dilemma of the Middle English Scribal Practice." Contact, Variation, and Change in the History of English. Ed. Simone E. Pfenninger, Olga Timofeeva, Anne-Christine Gardner, Alpo Honkapohja, Marianne Hundt and Daniel Schreier. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 2014. 305--23.

・ Morsbach, Lorenz. Mittelenglische Grammatik. Halle: Max Niemayer, 1896.

2018-12-30 Sun

■ #3534. <ae> にまつわるエトセトラ [digraph][ligature][spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][diphthong]

最近の Merriam-Webster の記事として How to Pronounce 'Ae' in English Words が目にとまった.2重字 (digraph) の <ae> あるいは合字 (ligature) の <æ> については,本ブログでは「#2419. ギリシア・ラテン借用語における <ae>」 ([2015-12-11-1])),「#2424. digraph の問題 (2)」 ([2015-12-16-1]),「#2515. 母音音素と母音文字素の対応表」 ([2016-03-16-1]) で扱ってきたが,上の記事はよい補足になる.

ギリシア・ラテン借用語に典型的にみられる <ae> の綴字は,原則としては /iː/ の長母音に対応する (ex. algae, Caesar, aqua vitae, arborvitae, antennae) .しかし,知らなかったのだが,この /iː/ に加えて,慣用的に2重母音 /aɪ/ で発音される <ae> も少なくないようだ.例として,alumnae, larvae, lacunae, Bacchae などが挙げられている.例外中の例外だが,原則として /aɪ/ で発音される <ae> をもつ唯一の英単語としては,maestro /ˈmaɪstrəʊ/ が挙げられる.後期近代の新しいイタリア借用語ということでの例外だろう.また,例外といえば,単母音で読まれる aesthetic /ɛsˈθɛtɪk/ もある.

前の母音を「長く」読ませる記号としての <e> という役割に鑑みれば,<ae> を /eɪ/ と発音させる慣習が発達するのも不自然ではない.aegis の本来の発音は /ˈiːʤəs/ だが,並行して /ˈeɪʤəs/ も行なわれているようだ.

このように <ae> に対する発音の揺れが激しいのは,そもそもこの綴字の生起頻度が低く,特定の発音と結びつけられるのに十分な機会に乏しいためだろう.人を寄せ付けない古典借用語に多いという事実も,この揺れに拍車をかけている.両文字が合わさった合字 <æ> は,古英語ではすこぶる高頻度の文字だったことを思えば,ずいぶんと衰退してしまったのだなあと感慨深いが,現代英語でも発音(記号)としての /æ/ は十分に高頻度だ(「#1022. 英語の各音素の生起頻度」 ([2012-02-13-1]) を参照).20個ほどある母音音素の頻度ランキングで第4位はなかなか立派.

2018-12-09 Sun

■ #3513. come と some の綴字の問題 [spelling][spelling_pronunciation_gap][final_e][minim]

標題の2つの高頻度語の綴字には,末尾に一見不要と思われる e が付されている.なぜ e があるのかというと,なかなか難しい問題である.歴史的にも共時的にも <o> が表わしてきた母音は短母音であり,"magic <e>" の出る幕はなかったはずだ(cf. 「#1289. magic <e>」 ([2012-11-06-1])).

類例として one, none, done も挙げられそうだが,「#1297. does, done の母音」 ([2012-11-14-1]) でみたように,こちらは歴史的に長母音をもっていたという違いがある.この語末の <e> は,この長母音を反映した magic <e> であると説明することができるが,come, some はそうもいかない.また,関わっているのが <-me> であるので,「#1827. magic <e> とは無関係の <-ve>」 ([2014-04-28-1]) でみた <-ve> の問題とも事情が異なる.

当面,語末の <e> の問題はおいておき,<o> = /ʌ/ の部分に着目すれば,これは「#2450. 中英語における <u> の <o> による代用」 ([2016-01-11-1]) や「#2453. 中英語における <u> の <o> による代用 (2)」 ([2016-01-14-1]) でみたように,例も豊富だし,ある程度は歴史的な説明も可能である.いわゆる "minim avoidance" の説明だ.Carney (148) にも,<o> = /ʌ/ に関して次のような記述がある.

The use of <o> spellings [for /ʌ/] seems to be dictated by minim avoidance, at least Romance words (Scragg 1974: 44). Certainly, TF [= text frequency] 90 per cent, LF [= lexical frequency] 76 per cent of /ʌ/ ≡ <o> spellings occur before <v>, <m> or <n>. Typical <om> and <on> spellings are:

・ become, come, comfort, company, compass, somersault, etc.; conjure, front, frontier, ironmonger, Monday, money, mongrel, monk, monkey, month, son, sponge, ton, tongue, wonder, etc.

On the other hand there are equally common words with <u> spellings before <m> and <n>:

・ drum, jump, lumber, mumble, mumps, munch, mundane, number, pump, slum, sum, thump, trumpet, etc.; fun, fund, gun, hundred, hunt, lunch, punch, run, sun, etc.

There are also a few <o> spellings where adjacent letters do not have minim strokes: brother, colour, colander, thorough, borough, other, dozen. In the absence of context-based rules, such spelling can only be taught by sample lists . . . .

だが,語末の <e> の問題はいまだ解決されないままである.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

・ Scragg, D. G. A History of English Spelling. Manchester: Manchester UP, 1974.

2018-11-08 Thu

■ #3482. 語頭・語末の子音連鎖が単純化してきた歴史 [sound_change][consonant][phonotactics][spelling_pronunciation_gap]

気づいていそうで気づいていなかった英語史の音変化の1傾向について,Minkova and Stockwell (36) および服部 (56) より教わった (cf. 「#3386. 英語史上の主要な子音変化」 ([2018-08-04-1])) .それぞれ生じた時代は異なるが,語頭で [kn-], [ɡn-], [wr-] という子音連鎖が第1子音の脱落により単純化してきたのと平行的に,語末で [-mb], [-ŋɡ] という子音連鎖が第2子音の脱落により単純化してきたという事実だ(例として knight, gnaw, write; climb, sing を参照).結果として,語頭や語末の複雑な音素配列が解消され発音しやすくなったことになる.ただし,綴字は対応する消失を経なかったために,綴字と発音の乖離を招くことになりはした.

上に挙げた5種類の単純化については,「#122. /kn/ で始まる単語」 ([2009-08-27-1]),「#34. thumb の綴りと発音」 ([2009-06-01-1]), 「#724. thumb の綴りと発音 (2)」 ([2011-04-21-1]),「#1508. 英語における軟口蓋鼻音の音素化」 ([2013-06-13-1]) のほか,より一般的に「#1290. 黙字と黙字をもたらした音韻消失等の一覧」 ([2012-11-07-1]),「#2518. 子音字の黙字」 ([2016-03-19-1]) を参照されたい.

語末で [-mb] > [-m], [-ŋɡ] > [-ŋ] と単純化されたことからの連想で,[-nd] > [-n] という単純化はなかったのだろうかかと疑問が湧いた.単発的な例は探せばあるのかもしれないが,むしろ多くの場合,[-n] > [-nd] という逆の方向の変化,つまり「添加」を示すようだ(「#1620. 英語方言における /t, d/ 語尾音添加」 ([2013-10-03-1]) を参照).しかし,調音音声学的には,同器官の子音が脱落したり添加したりするのは,方向こそ異なれ,自然な変化ではあるだろう.

・ Minkova, Donka and Robert Stockwell. "Phonology: Segmental Histories." A Companion to the History of the English Language. Ed. Haruko Momma and Michael Matto. Chichester: Wiley-Blackwell, 2008. 29--42.

・ 服部 義弘 「第3章 音変化」 服部 義弘・児馬 修(編)『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.47--70頁.

2018-10-30 Tue

■ #3473. 慶友会講演 (2) --- 「英語のスペリングの不思議」 [keiyukai][spelling][spelling_pronunciation_gap][etymological_respelling][hel_education][slide]

昨日の記事「#3472. 慶友会講演 (1) --- 「歴史上の大事件と英語」」 ([2018-10-29-1]) に続き,10月28日に大阪慶友会で行なった講演「英語のスペリングの不思議」のスライドをアップしておきます.

1. 「英語のスペリングの不思議」

2. はじめに

3. 以下の単語のスペリングの何が「不規則」?

4. 取り上げる話題

5. I. 515通りの through --- 中英語のスペリング

6. 「515通りの through」の要点

7. 1. ノルマン征服と方言スペリング

8. ノルマン征服から英語の復権までの略史

9. 515通りの through

10. through 異綴りワースト10

11. ここで素朴な疑問

12. 6単語でみる中英語の方言スペリング

13. <i> か <u> か <e> か

14. busy, bury, merry, etc.

15. 14世紀後半以降のロンドンの言語事情

16. ここで素朴な疑問

17. 「ランダムに見える選択」の他の例

18. Chaucer, The Canterbury Tales の冒頭より

19. 第7行目の写本間比較

20. 2. スペリングの様々な改変

21. フランス語のスペリング習慣より

22. 縦棒回避の傾向

23. 2重字 <sh> の歴史

24. その他の改変

25. 3. スペリングの再標準化の兆し

26. 「515通りの through」のまとめ

27. II. doubt の <b> --- 近代英語のスペリング

28. 「doubt の <b>」の要点

29. 1. 語源的スペリング (etymological spelling)

30. debt の場合

31. 語源的スペリングの例

32. island は「非語源的」スペリング?

33. 2. 緩慢なスペリング標準化

34. 印刷はスペリングの標準化を促したか?

35. 3. 近代英語期の辞書にみるスペリング

36. Robert Cawdrey's A Table Alphabeticall (1603)

37. Samuel Johnson's Dictionary of the English Language (1755)

38. 「doubt の <b>」のまとめ

39. おわりに

40. 参考文献

2018-06-12 Tue

■ #3333. なぜ doubt の綴字には発音しない b があるのか? [indo-european][etymological_respelling][latin][french][renaissance][spelling_pronunciation_gap][silent_letter][sobokunagimon]

語源的綴字 (etymological_respelling) については,本ブログでも広く深く論じてきたが,その最たる代表例といってもよい b を含む doubt (うたがう)を取り上げよう.

doubt の語源をひもとくと,ラテン語 dubitāre に遡る.このラテン単語は,印欧祖語で「2」を表わす *dwo- の語根(英語の two と同根)を含んでいる.「2つの選択肢の間で選ばなければならない」状態が,「ためらう」「おそれる」「うたがう」などの語義を派生させた.

その後,このラテン単語は,古フランス語へ douter 「おそれる」「うたがう」として継承された.母音に挟まれたもともとの b が,古フランス語の段階までに音声上摩耗し,消失していることに注意されたい.したがって,古フランス語では発音においても綴字においても b は現われなくなっていた.

この古フランス語形が,1200年頃にほぼそのまま中英語へ借用され,英単語としての doute(n) が生まれた(フランス語の不定詞語尾の -er を,対応する英語の語尾の -en に替えて取り込んだ).正確にいえば,13世紀の第2四半世紀に書かれた Ancrene Wisse に直接ラテン語綴字を参照したとおぼしき doubt の例がみつかるのだが,これは稀な例外と考えてよい.

その後,15世紀になると,英語でも直接ラテン語綴字を参照して b を補う語源的綴字 (etymological_respelling) の使用例が現われる.16世紀に始まる英国ルネサンスは,ラテン語を中心とする古典語への傾倒が深まり,一般に語源的綴字も急増した時代だが,実際にはそれに先駆けて15世紀中,場合によっては14世紀以前からラテン語への傾斜は見られ,語源的綴字も散発的に現われてきていた.しかし,b を新たに挿入した doubt の綴字が本格的に展開してくるのは,確かに16世紀以降のことといってよい.

このようにして初期近代にdoubt の綴字が一般化し,後に標準化するに至ったが,発音については従来の b なしの発音が現在にまで継続している.b の発音(の有無)に関する同時代の示唆的なコメントは,「#1943. Holofernes --- 語源的綴字の礼賛者」 ([2014-08-22-1]) で紹介した通りである.

もう1つ触れておくべきは,実はフランス語側でも,13世紀末という早い段階で,すでに語源的綴字を入れた doubter が例証されていることだ.中英語期に英仏(語)の関係が密だったことを考えれば,英語については,直接ラテン語綴字を参照したルートのほかに,ラテン語綴字を参照したフランス語綴字に倣ったというルートも想定できることになる.これについては,「#2058. 語源的綴字,表語文字,黙読習慣 (1)」 ([2014-12-15-1]) や Hotta (51ff) を参照されたい.

・ Hotta, Ryuichi. "Etymological Respellings on the Eve of Spelling Standardisation." Studies in Medieval English Language and Literature 30 (2015): 41--58.

2018-05-05 Sat

■ #3295. study の <u> が短母音のわけ [spelling][spelling_pronunciation_gap][vowel][loan_word][french]

昨日の記事「#3294. occupy は「オカピー」と発音しない」 ([2018-05-04-1]) で,study の綴字と発音の関係について少し触れた.<u> の綴字は,後ろに子音文字 <d> が1つと母音字 <y> が続くので,規則に照らせば /juː/ に対応するはずである.実際,同根の student や studious では /juː/ が現われる.しかし,study では,むしろ短母音 /ʌ/ が現われる.字をもつ *studdy の綴字であれば,そのように発音されるだろうとは理解できるのだが,なぜ study で /ˈstʌdi/ となるのだろうか.

Upward and Davidson (161--62) によれば次の通りである.通常,ラテン語やフランス語に由来する語における短母音字としての <u> はほとんど /ʌ/ に対応する.その場合,2つ以上の子音字,あるいは <x> が続くのが典型である.例えば,ultimate, usher, abundance, discuss, button, public, muscle, luxury, product, adult, result, judge; subject, success, suggest, supplement の如くだ(単音節語では,drug, sum などの例はある).

しかし,まれに問題の <u> の後に1つの子音字のみ(さらにその後ろに母音字)が続くものもある.そのような例外の1つが study だというわけだ.ほかに,bunion, pumice, punish もあり,これらでは綴字上予測されそうな /juː/ が現われないので注意を要する. 最後に挙げた punish と関連して,vanish, finish, abolish などのフランス語由来の -ish 動詞(cf. 現代フランス語の -ir 動詞)でも,直前の音節の母音字は短い母音で読むことになっている.フランス語 -ir 動詞の英語への受容のされ方については,「#346. フランス語 -ir 動詞」 ([2010-04-08-1]) を参照.

母音(字)の長短についての一般論は「#2075. 母音字と母音の長短」 ([2015-01-01-1]) をどうぞ.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2018-04-28 Sat

■ #3288. restaurant の発音の英語化 [french][loan_word][pronunciation][spelling_pronunciation][spelling_pronunciation][spelling_pronunciation_gap]

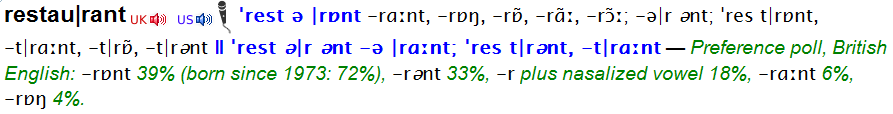

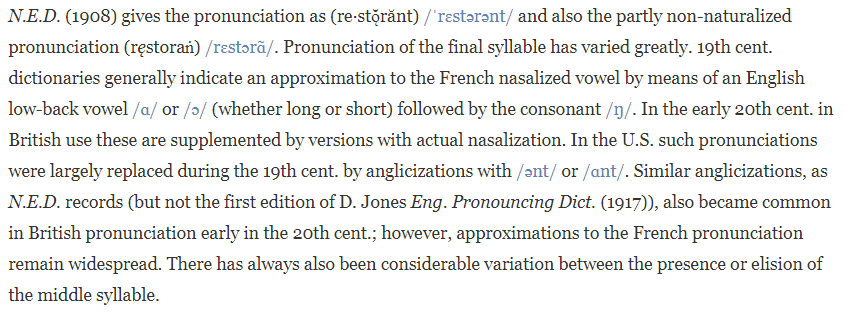

学生から restaurant の <au> 部分が発音されず,2音節となるのはなぜかという質問を受けた.しかし,以下に示すように,この単語には多種多様な発音があり,<au> の部分が曖昧母音 /ə/ として実現される3音節の発音も普通にある.つまり,/ˈrɛstrɒnt/ も /ˈrɛstərɒnt/ もある.

この中間音節の母音は,オリジナルのフランス語では /ɔ/ と明瞭な母音で発音されるが,英語では19世紀初めにこの語が借用された当初から,弱化された /ə/ で発音されていたと思われる.語頭音節と語末音節にそれぞれ第1,第2強勢が置かれるのならば,中間音節は弱音節となり,その母音は弱母音となるはずだからだ.さらに当該音節の弱化が進めば,消失ということになる.

しかし,この語の発音の揺れが激しいのは,実はこの中間音節というよりも,語末音節においてなのである.LPD の発音表記を見てみよう.

母音の質・量の変異もさることながら,鼻音化しているか否か,有声軟口蓋鼻音 /ŋ/ が付随するか否か,/t/ が実現されているか否か等をめぐって,相当な変異が認められる.表記中のコメントにあるように,イギリス英語の1973年生まれ以降では /-rɒnt/ が大多数となってきているようであり,近年のトレンドと解釈することができる.

歴史的にみれば,この語が借用された当初はオリジナルのフランス語発音を真似て /t/ なしの鼻母音で発音されていたが,時とともに英語化した発音へと推移してきたといえる.まず非英語的な鼻母音が,英語的な有声軟口蓋鼻音 /ŋ/ に置き換えられ,次に綴字発音 (spelling_pronunciation) として /t/ をもつ発音も現われてきたのだろう.しかし,前の発音が後の発音に置き換えられたというのは正確ではなく,前の発音も勢力を弱めながら存続し,後の発音が次々とその上に積み重なってきたと理解すべきである.結果として,累積してきた種々の発音が,現在,並立しているというわけだ.

まとめれば,中間音節にせよ語末音節にせよ,いずれもフランス語の原音から次々と英語化する形で変異を増やしてきたということができる.この歴史的な変遷については OED が詳しいので,以下に引用しておこう.

2018-03-18 Sun

■ #3247. 講座「スペリングでたどる英語の歴史」の第5回「color か colour か? --- アメリカのスペリング」 [slide][ame][ame_bre][webster][spelling][spelling_pronunciation_gap][orthography][hel_education][link][asacul]

朝日カルチャーセンター新宿教室の講座「スペリングでたどる英語の歴史」(全5回)の第5回を,昨日3月17日(土)に開きました.最終回となる今回は「color か colour か? --- アメリカのスペリング」と題して,スペリングの英米差を中心に論じました.講座で用いたスライド資料をこちらからどうぞ.

今回の要点は以下の3つです.

・ スペリングの英米差は多くあるとはいえマイナー

・ ノア・ウェブスターのスペリング改革の成功は多分に愛国心ゆえ

・ スペリングの「正しさ」は言語学的合理性の問題というよりは歴史・社会・政治的な権力のあり方の問題ではないか

以下,スライドのページごとにリンクを張っておきます.各スライドは,ブログ記事へのリンク集としても使えます.

1. 講座『スペリングでたどる英語の歴史』第5回 color か colour か?--- アメリカのスペリング

2. 要点

3. (1) スペリングの英米差

4. アメリカのスペリングの特徴

5. -<ize> と -<ise>

6. その他の例

7. (2) ノア・ウェブスターのスペリング改革

8. ノア・ウェブスター

9. ウェブスター語録

10. colour の衰退と color の拡大の過程

11. なぜウェブスターのスペリング改革は成功したのか?

12. (3) スペリングの「正しさ」とは?

13. まとめ

14. 本講座を振り返って

15. 参考文献

また,今回で講座終了なので,全5回のスライドへのリンクも以下にまとめて張っておきます.

第1回 英語のスペリングの不規則性

第2回 英語初のアルファベット表記 --- 古英語のスペリング

第3回 515通りの through--- 中英語のスペリング

第4回 doubt の <b>--- 近代英語のスペリング

第5回 color か colour か? --- アメリカのスペリング

2018-03-01 Thu

■ #3230. indict の語源的綴字 [etymological_respelling][spelling][pronunciation][silent_letter][spelling_pronunciation_gap][doublet]

語源的綴字 (etymological_respelling) の代表例の1つとして名高いこの単語の発音は /ɪnˈdaɪt/ である.綴字としては <c> があるのに発音しない,いわゆる黙字 (silent_letter) を含む例である.最近,この話題が Merriam-Webster サイトの単語コーナーで Why Do We Skip The "C" in "Indict"? として取りあげられた.以下に,引用しておこう.

Why do we pronounce indict /in-DYTE/? Other legal terms in English that share the Latin root dicere ("to say") are pronounced as they are spelled: edict, interdict, verdict.

Indict means "to formally decide that someone should be put on trial for a crime." It comes from the Latin word that means "to proclaim."

We pronounce this word /in-DYTE/ because its original spelling in English was endite, a spelling that was used for 300 years before scholars decided to make it look more like its Latin root word, indictare. Our pronunciation still reflects the original English spelling.

The other words ending in -dict were either borrowed directly from Latin or the English pronunciation shifted when they were respelled to reflect a closer relationship to Latin.

ラテン語形を模して <c> が挿入されたものの発音が追随しなかった indict に対し,綴字と発音が結果的に一致した -dict 語の例として edict, interdict, verdict が挙げられている.しかし,実際には -dict に限らず,より広く ct を示す語について語源的綴字としての <c> の挿入が確認され,その綴字にしたがって発音は /kt/ に対応する結果となっている.例として,conduct (ME conduit), distracted (ME distrait), perfect (ME parfit), subject (ME suget), victual (ME citaile) などを挙げておこう.<t> → <ct> は,語源的綴字の典型的なパターンの1つだったといえる(cf. 「#1944. 語源的綴字の類型」 ([2014-08-23-1])).

ただ1つ注意しておきたいのは,《古風》ではあるが「(詩・文)を作る;書く」という意味で indite/endite という姉妹語も存在することである.indict と indite は,したがって2重語 (doublet) ということになる.

2018-02-26 Mon

■ #3227. 講座「スペリングでたどる英語の歴史」の第4回「doubt の <b>--- 近代英語のスペリング」 [slide][spelling][spelling_pronunciation_gap][etymological_respelling][emode][renaissance][standardisation][orthography][lexicography][hel_education][link][asacul]

朝日カルチャーセンター新宿教室の講座「スペリングでたどる英語の歴史」(全5回)の第4回が,2月24日(土)に開かれました.今回は「doubt の <b>--- 近代英語のスペリング」と題して,近代英語期(1500--1900年)のスペリング事情を概説しました.講座で用いたスライド資料をこちらにアップしておきます.

今回の要点は以下の3つです.

・ ルネサンス期にラテン語かぶれしたスペリングが多く出現

・ スペリング標準化は14世紀末から18世紀半ばにかけての息の長い営みだった

・ 近代英語期の辞書においても,スペリング標準化は完全には達成されていない

とりわけ語源的スペリングについては,本ブログでも数多くの記事で取り上げてきたので,etymological_respelling の話題をご覧ください.以下,スライドのページごとにリンクを張っておきます.各スライドは,ブログ記事へのリンク集としても使えます.

1. 講座『スペリングでたどる英語の歴史』第4回 doubt の <b>--- 近代英語のスペリング

2. 要点

3. (1) 語源的スペリング (etymological spelling)

4. debt の場合

5. 語源的スペリングの例

6. island は「非語源的」スペリング?

7. 語源的スペリングの礼賛者 Holofernes

8. その後の発音の「追随」:fault の場合

9. フランス語でも語源的スペリングが・・・

10. スペリングの機能は表語

11. (2) 緩慢なスペリング標準化

12. 印刷はスペリングの標準化を促したか?

13. (3) 近代英語期の辞書にみるスペリング

14. Robert Cawdrey's A Table Alphabeticall (1603)

15. Samuel Johnson's Dictionary of the English Language (1755)

16. まとめ

17. 参考文献

2018-02-17 Sat

■ #3218. 講座「スペリングでたどる英語の歴史」の第3回「515通りの through --- 中英語のスペリング」 [slide][spelling][spelling_pronunciation_gap][norman_conquest][chaucer][manuscript][reestablishment_of_english][timeline][me_dialect][minim][orthography][standardisation][digraph][hel_education][link][asacul]

朝日カルチャーセンター新宿教室で開講している講座「スペリングでたどる英語の歴史」も,全5回中の3回を終えました.2月10日(土)に開かれた第3回「515通りの through --- 中英語のスペリング」で用いたスライド資料を,こちらにアップしておきました.

今回は,中英語の乱立する方言スペリングの話題を中心に据え,なぜそのような乱立状態が生じ,どのようにそれが後の時代にかけて解消されていくことになったかを議論しました.ポイントとして以下の3点を指摘しました.

・ ノルマン征服による標準綴字の崩壊 → 方言スペリングの繁栄

・ 主として実用性に基づくスペリングの様々な改変

・ 中英語後期,スペリング再標準化の兆しが

全体として,標準的スペリングや正書法という発想が,きわめて近現代的なものであることが確認できるのではないかと思います.以下,スライドのページごとにリンクを張っておきました.その先からのジャンプも含めて,リンク集としてどうぞ.

1. 講座『スペリングでたどる英語の歴史』第3回 515通りの through--- 中英語のスペリング

2. 要点

3. (1) ノルマン征服と方言スペリング

4. ノルマン征服から英語の復権までの略史

5. 515通りの through (#53, #54), 134通りの such

6. 6単語でみる中英語の方言スペリング

7. busy, bury, merry

8. Chaucer, The Canterbury Tales の冒頭より

9. 第7行目の写本間比較 (#2788)

10. (2) スペリングの様々な改変

11. (3) スペリングの再標準化の兆し

12. まとめ

13. 参考文献

2018-01-29 Mon

■ #3199. 講座「スペリングでたどる英語の歴史」の第2回「英語初のアルファベット表記 --- 古英語のスペリング」 [slide][spelling][spelling_pronunciation_gap][oe_text][standardisation][runic][alphabet][grapheme][grammatology][punctuation][hel_education][link][asacul]

「#3139. 講座「スペリングでたどる英語の歴史」のお知らせ」 ([2017-11-30-1]) でお知らせしたように,朝日カルチャーセンター新宿教室で,5回にわたる講座「スペリングでたどる英語の歴史」が始まっています.1月27日(土)に開かれた第2回「英語初のアルファベット表記 --- 古英語のスペリング」で用いたスライド資料を,こちらに上げておきます.

今回は,アルファベットの系譜を確認しつつ,古英語がどのように表記され綴られいたかを紹介する内容でした.ポイントは以下の3点です.

・ 英語の書記はアルファベットの長い歴史の1支流としてある

・ 最古の英文はルーン文字で書かれていた

・ 発音とスペリングの間には当初から乖離がありつつも,後期古英語には緩い標準化が達成された

以下,スライドのページごとにリンクを張っておきます.多くのページに,本ブログ内へのさらなるリンクが貼られていますので,リンク集として使えると思います.

1. 講座『スペリングでたどる英語の歴史』第2回 英語初のアルファベット表記 --- 古英語のスペリング

2. 要点

3. (1) アルファベットの起源と発達 (#423)

4. アルファベットの系統図 (#1849)

5. アルファベットが子音文字として始まったことの余波

6. (2) 古英語のルーン文字

7. 分かち書きの成立

8. (3) 古英語のローマン・アルファベット使用の特徴

9. Cædmon's Hymn を読む (#2898)

10. 当初から存在した発音とスペリングの乖離

11. 後期古英語の「標準化」

12. 古英語スペリングの後世への影響

13. まとめ

14. 参考文献

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow