2021-09-14 Tue

■ #4523. 時制 --- 屈折語尾の衰退をくぐりぬけて生き残った動詞のカテゴリー [inflection][conjugation][ilame][verb][noun][category][tense][mood][person]

古英語期(以前)に始まり中英語期をかけてほぼ完遂した屈折語尾の衰退は,英語形態論における史上最大の出来事だったといってよい.これにより英語の言語としての類型がひっくり返ってしまったといっても過言ではない.とりわけ名詞,動詞,形容詞の形態論は大規模な再編成を余儀なくされ,各品詞と結びついていた文法カテゴリー (category) も大幅に組み替えられることになった.

名詞についていえば,古英語では性 (gender),数 (number),格 (case) の3カテゴリーの三位一体というべき形態論が機能していたが,中英語ではおよそ性と格のカテゴリーが弱化・消失にさらされ,数が優勢となって今に至る.

動詞については,古英語では人称 (person),数 (number),法 (mood),時制 (tense) が機能的だったが,屈折語尾の衰退の荒波に洗われ,時制以外のカテゴリーの効き具合が弱まった.一応すべてのカテゴリーが現代まで生き延びているとはいえ,結果的に優位を獲得したのは時制である.

Lass (161) は,近現代英語の動詞のカテゴリーを形態的な区別という観点から整理し,次のように図式化した.

TENSE ─┬─ pres. ── MOOD ─┬─ ind. ── NUM. ─┬─ sing. ── PERS. ─┬┬─ 1, 2 -0

│ │ │ ││

│ │ │ └── 3 ── -s

│ │ │ │

│ │ └─ pl. ─────┬──┘

│ │ │

│ └── subj./imp. ─────────────┘

│

│

└─ past ────────────────────────────────────── -d

動詞の定形を決定する最重要カテゴリーとして時制が君臨し,過去形においては法すらも区別されない形態論となっている.Lass (159--61) に古英語,後期中英語,初期近代英語の対応する樹形図もある.比較すると形態論の再編成がよく分かる.

・ Lass, Roger. "Phonology and Morphology." 1476--1776. Vol. 3 of The Cambridge History of the English Language. Ed. Roger Lass. Cambridge: CUP, 1999. 56--186.

2020-03-12 Thu

■ #3972. 古英語と古ノルド語の接触の結果は koineisation か? [contact][old_norse][koine][prestige][sociolinguistics][simplification][semantic_borrowing][ilame][koineisation]

古英語と古ノルド語の接触について,本ブログではその背景や特徴や具体例をたびたび議論してきた.1つの洞察として,その言語接触は koineisation ではないかという見方がある.koine や koineisation をはじめとして,関連する言語接触を表わす用語・概念がこの界隈には溢れており,本来は何をもって koineisation と呼ぶかというところから議論を始めなければならないだろう.しかし,以下の関連する記事を参考までに挙げておくものの,今はこのややこしい問題については深入りしないでおく.

・ 「#1671. dialect contact, dialect mixture, dialect levelling, koineization」 ([2013-11-23-1])

・ 「#3150. 言語接触は言語を単純にするか複雑にするか?」 ([2017-12-11-1])

・ 「#3178. 産業革命期,伝統方言から都市変種へ」 ([2018-01-08-1])

・ 「#3499. "Standard English" と "General English"」 ([2018-11-25-1])

・ 「#1391. lingua franca (4)」 ([2013-02-16-1])

・ 「#1690. pidgin とその関連語を巡る定義の問題」 ([2013-12-12-1])

・ 「#3207. 標準英語と言語の標準化に関するいくつかの術語」 ([2018-02-06-1])

Fischer et al. (67--68) が,koineisation について論じている Kerswill を参照する形で略式に解説しているところをまとめておこう.ポイントは4つある.

(1) 2,3世代のうちに完了するのが典型であり,ときに1世代でも完了することがある

(2) 混合 (mixing),水平化 (levelling),単純化 (simplification) の3過程からなる

(3) 接触する2変種は典型的に継続する(この点で pidgin や creole と異なる)

(4) いずれかの変種がより支配的ということもなく,より威信があるわけでもない

古英語と古ノルド語の接触を念頭に,(2) に挙げられている3つの過程について補足しておこう.第1の過程である混合 (mixing) は様々なレベルでみられるが,古英語の人称代名詞のパラダイムのなかに they, their, them などの古ノルド語要素が混入している例などが典型である.dream のように形態は英語的だが,意味は古ノルド語的という,意味借用 (semantic_borrowing) の事例なども挙げられる.英語語彙の基層に多くの古ノルド語の単語が入り込んでいるというのも混合といえる.

第2の過程である水平化 (levelling) は,複数あった異形態の種類が減り,1つの形態に収斂していく変化を指す.古英語では決定詞 se は sēo, þæt など各種の形態に屈折したが,中英語にかけて þe へ水平化していった.ここで起こっていることは,koineisation の1過程としてとらえることができる.

第3の過程である単純化 (simplification) は,形容詞屈折の強弱の別が失われたり,動詞弱変化の2クラスの別が失われるなど,文法カテゴリーの区別がなくなるようなケースを指す.文法性 (gender) の消失もこれにあたる.

このようにみてくると,確かに古英語と古ノルド語の接触には,興味深い特徴がいくつかある.これを koineisation と呼ぶべきかどうかは用語使いの問題となるが,指摘されている特徴には納得できるところが多い.

関連して「#3969. ラテン語,古ノルド語,ケルト語,フランス語が英語に及ぼした影響を比較する」 ([2020-03-09-1]) も参照.

・ Kerswill, P. "Koineization and Accommodation." The Handbook of Language Variation and Change. Ed. J. K. Chambers, P. Trudgill, and N. Schilling-Estes. Malden, MA: Blackwell, 2004. 668--702.

・ Fischer, Olga, Hendrik De Smet, and Wim van der Wurff. A Brief History of English Syntax. Cambridge: CUP, 2017.

2018-02-27 Tue

■ #3228. enough と enow [inflection][spelling][pronunciation][adjective][johnson][ilame]

enough の語幹は印欧祖語に遡り,ゲルマン諸語に同根語が認められる.ゲルマン祖語 *ȝanōȝaz から派生した各言語の語形は,オランダ語 genoeg, ドイツ語 genug, 古ノルド語 gnógr,ゴート語 ganōhs,そして古英語 ġenōh, ġenōg などである.

古英語後期には,語末の g は長母音の後で無声音化することが多く,/x/ と発音されるようになったと考えられる.その後,16世紀までに唇音化して /f/ となったものが,現在の enough の標準発音に連なる発音である.

一方,(語末ではなく)語中の g は上記の経路をたどらなかった.この点は重要である.というのは,形容詞としてこの語が用いられるとき,古英語と中英語においては,性・数・格に応じた屈折語尾を付加する必要があり,問題の g はたいてい語末ではなく語中に生起することになるからだ.例えば,古英語において,複数主格・対格では -e 語尾が付加されて,ġenōge という形態を取った.この形態にあっては,問題の子音は後の時代に半母音化し,さらに上げや大母音推移などの音変化を経て,近代英語までに現在の /ɪˈnaʊ/ に近い発音になっていた.enow の綴字は,こちらの発音を反映するものである.

このように,enough と enow の区別は歴史的には単数形と複数形の違いと考えることができるが,単数に enow,複数に enough を用いるような両者の混乱はすでに中英語期からあったようである.enow を退けての enough の一般化は,歴史的な区別を明確につけていた Milton のような書き手もいたものの,17世紀には確立していたとみられる (Jespersen §2.75) .

ところが,おもしろいことに1755年に出版された Johnson の辞書では,enow が enough と別の見出しで挙げられており,"The plural of enough. In a sufficient number." とある.ただし,例文として与えられているのは Sydney, Milton, Dryden, Addison などのやや古めの文献からであり,辞書出版当時に enow と enought が日常的に区別されていた証拠とするわけにはいかないだろう.

現在の辞書では,enow は《古風》というレーベルを貼られて enough の代用とされているが,上記のように,歴史的には enough の複数形に起源をもつという事実は押さえておきたい.なお,現代英語でも方言を見渡せば,enow のほうを一般化させて日常的に使用しているケースも多いことを付言しておこう.

ちなみに,enough/enow の問題と平行的に論じられる例として,plough/plow を挙げることができる.こちらについては「#1195. <gh> = /f/ の対応」 ([2012-08-04-1]) を参照.関連して,blond/blonde に見られる性による「屈折」を取りあげた「#504. 現代英語に存在する唯一の屈折する形容詞」 ([2010-09-13-1]) もどうぞ.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 2. Vol. 1. 2nd ed. Heidelberg: C. Winter's Universitätsbuchhandlung, 1922.

2016-12-14 Wed

■ #2788. General Prologue の第7行目の写本間比較 [ilame][chaucer][manuscript][inflection][hel_education]

去る11月に,開拓社より論文集『コーパスからわかる言語変化・変異と言語理論』が出版された(目次はこちらのPDFよりどうぞ).東北大学を基盤とする言語変化・変異研究ユニットの刊行物として出版されており,私もユニットの1メンバーとして「中英語における形容詞屈折の衰退とその言語的余波」と題する小論を寄稿させていただいた.

拙論では,15世紀の53の写本・刊本を比較できる Solopova 編 The General Prologue on CD-ROM を用いて,形容詞屈折の有無や種類を写本・刊本別に照合している.その補遺には The General Prologue の第7行を34の写本・刊本から引き抜いたリストを挙げているが,このミニ・パラレルテキストは,同作品の写本・刊本間の異同のサンプルとして一般的にも有用と思われるので,ここに示しておきたい.以下では,写本・刊本の年代により,15世紀を4半世紀ごとに区切って C15a1, C15a2, C15b1, C15b2 の区分を設け,さらに1450年前後の1写本については C15mid として別扱いにしている.形態素,綴字,句読法などの変異と変化を味わってもらいたい.

| 第1期 (C15a1) | |

|---|---|

| El | The tendre croppes / and the yonge sonne |

| Ha4 | The tendre croppes and þe ȝonge sonne |

| Hg | The tendre croppes / and the yonge sonne |

| La | The tendre croppes 7 þe ȝonge sonne . |

| 第2期 (C15a2) | |

| Bo2 | The tendre Croppes and the yong sonne |

| En1 | The tendre croppes and' the yonge son |

| Ii | The tendre croppes and the yong sonne |

| Lc | The tendir croppis 7 þe yonge sonne |

| Ps | The tendre croppes and the yong sonne |

| Pw | The tendre croppis 7 þe yonge sonne |

| Ry2 | The tendre croppes 7 the ȝonge sonne |

| 第3期 (C15mid) | |

| Mg | The tendre croppes / and the yonge sonne |

| 第4期 (C15b1) | |

| Ch | The tendre Croppes . and the yonge sonne |

| Ds1 | The tender croppis 7 the yong' sonne |

| Fi | The tender croppes and þe yonge sonne |

| Ha2 | The tendre croppes . 7 the yong sonne . |

| Ha3 | The tendre croppys . And þe yownge sonne |

| Ht | The tendre croppes and the yong' sonne |

| Ld1 | The tendre croppes and the yong sonne |

| Ph2 | The tendir croppis and the yong Sūne |

| Py | The tendre croppis . and the yong' sonne |

| Se | The tendre croppis / 7 the yonge sonne |

| Tc1 | The tendre croppis and th yong sonne |

| To1 | the tendre Croppis . and the yonge sonne |

| 第5期 (C15b2) | |

| Ad1 | The tendre croppys / and the yong sonne |

| Bo1 | The tendir croppis and the yong Sūne . |

| Cx1 | The tendir croppis / and' the yong sonne |

| Cx2 | The tendyr croppis / and' the yong' sonne |

| En3 | The tendre croppis and the yonge sonne |

| Ld2 | The tendre croppys and the yong sōne . |

| Ma | ¶ The tenþir Croppis . and' þe yonge son |

| Pn | The tendre croppes and the yong sonne |

| Tc2 | The tendre croppes / and the yonge sonne |

| Wy | The tendre croppys and the yonge sonne |

関連して,General Prologue の冒頭部分については「#534. The General Prologue の冒頭の現在形と完了形」 ([2010-10-13-1]),「#2275. 後期中英語の音素体系と The General Prologue」 ([2015-07-20-1]),「#2667. Chaucer の用いた語彙の10--15%がフランス借用語」 ([2016-08-15-1]) を参照.

・ 堀田 隆一 「中英語における形容詞屈折の衰退とその言語学的余波」『コーパスからわかる言語変化・変異と言語理論』小川 芳樹,長野 明子,菊池 朗(編),開拓社,2016年.144--62頁.

・ Solopova, Elizabeth, ed. The General Prologue on CD-ROM. Cambridge: CUP, 2000.

2016-07-05 Tue

■ #2626. 古英語から中英語にかけての屈折語尾の衰退 [inflection][synthesis_to_analysis][vowel][final_e][ilame][drift][germanic][historiography]

英語史の大きな潮流の1つに,標題の現象がある.この潮流は,ゲルマン祖語の昔から現代英語にかけて非常に長く続いている傾向であり,drift (偏流)として称されることもあるが,とりわけ著しく進行したのは後期古英語から初期中英語にかけての時期である.Baugh and Cable (154--55) がこの過程を端的に要約している箇所を引こう.

Decay of Inflectional Endings. The changes in English grammar may be described as a general reduction of inflections. Endings of the noun and adjective marking distinctions of number and case and often of gender were so altered in pronunciation as to lose their distinctive form and hence their usefulness. To some extent, the same thing is true of the verb. This leveling of inflectional endings was due partly to phonetic changes, partly to the operation of analogy. The phonetic changes were simple but far-reaching. The earliest seems to have been the change of final -m to -n wherever it occurred---that is, in the dative plural of nouns and adjectives and in the dative singular (masculine and neuter) of adjectives when inflected according to the strong declension. Thus mūðum (to the mouths) > mūðun, gōdum > gōdun. This -n, along with the -n of the other inflectional endings, was then dropped (*mūðu, *gōdu). At the same time, the vowels a, o, u, e in inflectional endings were obscured to a sound, the so-called "indeterminate vowel," which came to be written e (less often i, y, u, depending on place and date). As a result, a number of originally distinct endings such as -a, -u, -e, -an, -um were reduced generally to a uniform -e, and such grammatical distinctions as they formerly expressed were no longer conveyed. Traces of these changes have been found in Old English manuscripts as early as the tenth century. By the end of the twelfth century they seem to have been generally carried out. The leveling is somewhat obscured in the written language by the tendency of scribes to preserve the traditional spelling, and in some places the final n was retained even in the spoken language, especially as a sign of the plural.

英語の文法体系に多大な影響を与えた過程であり,その英語史上の波及効果を列挙するとキリがないほどだ.「語根主義」の発生(「#655. 屈折の衰退=語根の焦点化」 ([2011-02-11-1])),総合から分析への潮流 (synthesis_to_analysis),形容詞屈折の消失 (ilame),語末の -e の問題 (final_e) など,英語史上の多くの問題の背景に「屈折語尾の衰退」が関わっている.この現象の原因,過程,結果を丁寧に整理すれば,それだけで英語内面史をある程度記述したことになるのではないか,という気がする.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2016-04-30 Sat

■ #2560. 古英語の形容詞強変化屈折は名詞と代名詞の混合パラダイム [adjective][ilame][terminology][morphology][inflection][oe][germanic][paradigm][personal_pronoun][noun]

古英語の形容詞の強変化・弱変化の区別については,ゲルマン語派の顕著な特徴として「#182. ゲルマン語派の特徴」 ([2009-10-26-1]),「#785. ゲルマン度を測るための10項目」 ([2011-06-21-1]),「#687. ゲルマン語派の形容詞の強変化と弱変化」 ([2011-03-15-1]) で取り上げ,中英語における屈折の衰退については ilame の各記事で話題にした.

強変化と弱変化の区別は古英語では名詞にもみられた.弱変化形容詞の強・弱屈折は名詞のそれと形態的におよそ平行しているといってよいが,若干の差異がある.ことに形容詞の強変化屈折では,対応する名詞の強変化屈折と異なる語尾が何カ所かに見られる.歴史的には,その違いのある箇所には名詞ではなく人称代名詞 (personal_pronoun) の屈折語尾が入り込んでいる.つまり,古英語の形容詞強変化屈折は,名詞屈折と代名詞屈折が混合したようなものとなっている.この経緯について,Hogg and Fulk (146) の説明に耳を傾けよう.

As in other Gmc languages, adjectives in OE have a double declension which is syntactically determined. When an adjective occurs attributively within a noun phrase which is made definite by the presence of a demonstrative, possessive pronoun or possessive noun, then it follows one set of declensional patterns, but when an adjective is in any other noun phrase or occurs predicatively, it follows a different set of patterns . . . . The set of patterns assumed by an adjective in a definite context broadly follows the set of inflexions for the n-stem nouns, whilst the set of patterns taken in other indefinite contexts broadly follows the set of inflexions for a- and ō-stem nouns. For this reason, when adjectives take the first set of inflexions they are traditionally called weak adjectives, and when they take the second set of inflexions they are traditionally called strong adjectives. Such practice, although practically universal, has less to recommend it than may seem to be the case, both historically and synchronically. Historically, . . . some adjectival inflexions derive from pronominal rather than nominal forms; synchronically, the adjectives underwent restructuring at an even swifter pace than the nouns, so that the terminology 'strong' or 'vocalic' versus 'weak' or 'consonantal' becomes misleading. For this reason the two declensions of the adjective are here called 'indefinite' and 'definite' . . . .

具体的に強変化屈折のどこが起源的に名詞的ではなく代名詞的かというと,acc.sg.masc (-ne), dat.sg.masc.neut. (-um), gen.dat.sg.fem (-re), nom.acc.pl.masc. (-e), gen.pl. for all genders (-ra) である (Hogg and Fulk 150) .

強変化・弱変化という形態に基づく,ゲルマン語比較言語学の伝統的な区分と用語は,古英語の形容詞については何とか有効だが,中英語以降にはほとんど無意味となっていくのであり,通時的にはより一貫した統語・意味・語用的な機能に着目した不定 (definiteness) と定 (definiteness) という区別のほうが妥当かもしれない.

・ Hogg, Richard M. and R. D. Fulk. A Grammar of Old English. Vol. 2. Morphology. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2016-04-24 Sun

■ #2554. 固有屈折と文脈屈折 [terminology][inflection][morphology][syntax][derivation][compound][word_formation][category][ilame]

屈折 (inflection) には,より語彙的な含蓄をもつ固有屈折 (inherent inflection) と,より統語的な含蓄をもつ文脈屈折 (contextual inflection) の2種類があるという議論がある.Booij (1) によると,

Inherent inflection is the kind of inflection that is not required by the syntactic context, although it may have syntactic relevance. Examples are the category number for nouns, comparative and superlative degree of the adjective, and tense and aspect for verbs. Other examples of inherent verbal inflection are infinitives and participles. Contextual inflection, on the other hand, is that kind of inflection that is dictated by syntax, such as person and number markers on verbs that agree with subjects and/or objects, agreement markers for adjectives, and structural case markers on nouns.

このような屈折の2タイプの区別は,これまでの研究でも指摘されることはあった.ラテン語の単数形 urbs と複数形 urbes の違いは,統語上の数の一致にも関与することはするが,主として意味上の数において異なる違いであり,固有屈折が関係している.一方,主格形 urbs と対格形 urbem の違いは,意味的な違いも関与しているが,主として統語的に要求される差異であるという点で,統語の関与が一層強いと判断される.したがって,ここでは文脈屈折が関係しているといえるだろう.

英語について考えても,名詞の数などに関わる固有屈折は,意味的・語彙的な側面をもっている.対応する複数形のない名詞,対応する単数形のない名詞(pluralia tantum),単数形と複数形で中核的な意味が異なる(すなわち異なる2語である)例をみれば,このことは首肯できるだろう.動詞の不定形と分詞の間にも類似の関係がみられる.これらは,基体と派生語・複合語の関係に近いだろう.

一方,文脈屈折がより深く統語に関わっていることは,その標識が固有屈折の標識よりも外側に付加されることと関与しているようだ.Booij (12) 曰く,"[C]ontextual inflection tends to be peripheral with respect to inherent inflection. For instance, case is usually external to number, and person and number affixes on verbs are external to tense and aspect morphemes".

言語習得の観点からも,固有屈折と文脈屈折の区別,特に前者が後者を優越するという説は支持されるようだ.固有屈折は独自の意味をもつために直接に文の生成に貢献するが,文脈屈折は独立した情報をもたず,あくまで統語的に間接的な意義をもつにすぎないからだろう.

では,言語変化の事例において,上で提起されたような固有屈折と文脈屈折の区別,さらにいえば前者の後者に対する優越は,どのように表現され得るのだろうか.英語史でもみられるように,種々の文法的機能をもった名詞,形容詞,動詞などの屈折語尾が消失していったときに,いずれの機能から,いずれの屈折語尾の部分から順に消失していったか,その順序が明らかになれば,それと上記2つの屈折タイプとの連動性や相関関係を調べることができるだろう.もしかすると,中英語期に生じた形容詞屈折の事例が,この理論的な問題に,何らかの洞察をもたらしてくれるのではないかと感じている.中英語期の形容詞屈折の問題については,ilame の各記事を参照されたい.

・ Booij, Geert. "Inherent versus Contextual Inflection and the Split Morphology Hypothesis." Yearbook of Morphology 1995. Ed. Geert Booij and Jaap van Marle. Dordrecht: Kluwer, 1996. 1--16.

2016-01-02 Sat

■ #2441. 副詞と形容詞の近似 (2) --- 中英語でも困る問題 [adverb][adjective][ilame][flat_adverb][inflection][final_e][syntax][chaucer]

現代英語において,-ly なしのいわゆる単純副詞 flat_adverb と形容詞の区別が,形態・統語・意味のいずれにおいても,つきにくい問題について,「#981. 副詞と形容詞の近似」 ([2012-01-03-1]),「#995. The rose smells sweet. と The rose smells sweetly.」 ([2012-01-17-1]),「#1354. 形容詞と副詞の接触点」 ([2013-01-10-1]) の記事などで取り上げた.端的にいえば,The sun shines bright. という文において,bright は副詞なのか主格補語の形容詞なのかという問題である.

実は,中英語を読む際にも同じ問題が生じる.この問題は,中英語における形容詞の屈折語尾 -e の消失について研究していると,特に悩ましい.注目している語が副詞ではなく形容詞であることを確認した上で初めて語尾の -e について論じられるわけだが,形態的にはいずれも同形となって見分けがつかないし,統語や意味の観点からも決定的な判断が下せないことがある.すると,せっかく出くわした事例にもかかわらず,泣く泣く「いずれの品詞か不明」というラベルを貼ってやりすごすことになるのだ.

Chaucer の形容詞屈折を研究している Burnley の論文を読んで,この悩みが私1人のものでないことを知り,少々安堵した.Burnley (172) も,まったく同じ問題に突き当たっている.

Chaucer's grammar requires that adverbs be marked either by -ly or final -e, so that in some contexts this latter type may be indistinguishable from adjectives. In my analysis I have taken both the following to be adverbs, but there is room for disagreement on this point, and these are not the only cases of their kind:

That Phebus which that shoon so cleer and brighte (3.11)

In motlee, and hye on hors he sat. (1.273)

This uncertain boundary between adverbs and adjectives is inevitably responsible for some uncertainty in statistics, but it must be accepted as a feature of the structure of Chaucer's language and not a weakness of analysis. In the following, for example, the form of the word hye suggests an adverbial, but the sense and syntax both imply an adjectival use:

He pleyeth Herodes vpon a scaffold hye (1.3378)

It is probable, however, that this usage is actually adverbial. The adjectival form in the next example also seems to occur in a syntax which requires that it be understood adverbially:

Yclothed was she fressh for to deuyse. (1.1050)

韻文では統語的な位置も比較的自由なため,判断するための鍵もなおさら少なくなる.むしろ,両義的に用いられること自体が目指されているのではないかと勘ぐりたくなるほどだ.ここには,現代英語につながる両品詞間の線引きの難しさがある.

・ Burnley, J. D. "Inflection in Chaucer's Adjectives." Neuphilologische Mitteilungen 83 (1982): 169--77.

2015-12-28 Mon

■ #2436. 形容詞複数屈折の -e が後期中英語まで残った理由 [adjective][ilame][inflection][final_e][plural][number][category][agreement]

この2日間,「#2434. 形容詞弱変化屈折の -e が後期中英語まで残った理由」 ([2015-12-26-1]) と「#2435. eurhythmy あるいは "buffer hypothesis" の適用可能事例」 ([2015-12-27-1]) の記事で,Inflectional Levelling of Adjectives in Middle English (ilame) について考察した.#2434の記事で話題にしたのは,実は形容詞の「単数」の弱変化屈折として生起する -e のことであって,同じように -e 語尾が遅くまでよく保たれていた形容詞の「複数」の屈折については触れていなかった.「#532. Chaucer の形容詞の屈折」 ([2010-10-11-1]) に挙げた屈折表から分かるように,複数においては,弱変化と強変化の区別なく,原則としてあらゆる統語環境において,単音節形容詞は -e を取ったのである.#2435の記事で扱った "eurhythmy" や "buffer hypothesis" は,形容詞の用いられる統語環境の差異を前提とした仮説だったが,複数の場合には上記のように統語環境が不問となるので,なぜ複数屈折の -e がよく保持されたのかについては,別の問題として扱わなければならない.

この問題に対して,基本的には,単複を区別する数 (number) という文法範疇 (category) が英語の言語体系においてよく保守されてきたからである,と答えておきたい.名詞や代名詞においては,印欧祖語から古英語を経て現代英語に至るまで一貫して数の区別は保たれてきたし,主語と動詞の一致 (concord) においても,数という範疇は常に関与的であり続けてきた.形容詞では,結果的に近代英語期以降,数の標示をしなくなったことは事実だが,初期中英語期の激しい語尾の水平化と消失の潮流のなかを生き延び,後期中英語まで複数語尾 -e をよく保ってきたということは,英語の言語体系において数という範疇が根深く定着していたことを示すものだろう.この点で,私は以下の Minkova (329) の見解に同意する.

My analysis assumes that the status of the final -e as a grammatical marker is stable in the plural. Yet in maintaining the syntactically based strong-weak distinction in the singular, it is no longer independently viable. As a plural signal it is still salient, possibly because of the morphological stability of the category of number in all nouns, so that there is phrase-internal number concord within the adjectival NPs. Another argument supporting the survival of plural -e comes from the continuing number agreement between subject NPs and the predicate, in other words the singular-plural opposition continues to be realized across the system.

では,なぜ英語では数という文法範疇がここまで根強く残ろうとした(そして現在でも残っている)のか.これは言語における文法範疇の一般的な問題であり,究極の問題というべきである.これについての議論は,拙著の "Syntactic Agreement" と題する6.6節 (141--44) で触れているので参照されたい.

・ Minkova, Donka. "Adjectival Inflexion Relics and Speech Rhythm in Late Middle and Early Modern English." Papers from the 5th International Conference on English Historical Linguistics, Cambridge, 6--9 April 1987. Ed. Sylvia Adamson, Vivien Law, Nigel Vincent, and Susan Wright. Amsterdam: John Benjamins, 1990. 313--36.

・ Hotta, Ryuichi. The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English. Hituzi Linguistics in English 10. Tokyo: Hituzi Syobo, 2009.

2015-12-27 Sun

■ #2435. eurhythmy あるいは "buffer hypothesis" の適用可能事例 [ilame][adjective][eurhythmy]

昨日の記事「#2434. 形容詞屈折の -e が後期中英語まで残った理由」 ([2015-12-26-1]) で,無強勢音節と強勢音節とが繰り返される好韻律 (eurhythmy) を維持しようとする力が,形容詞屈折語尾の消失を遅らせたとする説を紹介した.Minkova は,このような -e を緩衝装置とみなし "the buffer hypothesis" (326) と呼んでいる.

この仮説は,形容詞屈折の -e 以外にも,英語史上の様々な現象に適用可能である.例えば,「#712. 独立した音節として発音される -ed 語尾をもつ過去分詞形容詞 (2)」 ([2011-04-09-1]) や「#643. 独立した音節として発音される -ed 語尾をもつ過去分詞形容詞」 ([2011-01-30-1]) でも取り上げたように,限定用法の過去分詞形容詞 learned, naked, wicked や,ラテン借用語 solid, squalid, timid, vivid などにおいて最終音節が失われずにきたのも,buffer hypothesis で説明されるだろう.

Minkova (326--28) では,その他の適用可能事例がいくつか挙げられている.例えば,古英語の女性弱変化名詞の単数属格に由来する -e が,myn herte rote のような構造において中英語期まで保たれていた事実が指摘されている.また,had や were は,助動詞として用いられる場合には,屈折語尾を落とし,単音節として発音される傾向があったのに対し,本動詞として用いられる場合には,語尾に -e を付して2音節として現われることがあったという指摘がなされている.同様に,不定詞の形態について,本動詞 want に接続する場合には I want to go. のように to 不定詞となるのに対し,助動詞 should に接続する場合には I should go. のように原形不定詞となるのも,buffer hypothesis が関与するものと述べられている.さらに,asleep, afloat, aswim, aghast, aglow, aslant 等のもっぱら叙述用法に用いられる多音節形容詞において,第1音節に強勢が落ちないのも,リズムが関与するだろう.

だが,昨日も述べたように,buffer hypothesis の効果は歴史を通じてあくまで消極的であることに注意したい.見えやすい強力で突発的な力ではなく,水面下で常に弱く作用している力とみるべきだろう.

・ Minkova, Donka. "Adjectival Inflexion Relics and Speech Rhythm in Late Middle and Early Modern English." Papers from the 5th International Conference on English Historical Linguistics, Cambridge, 6--9 April 1987. Ed. Sylvia Adamson, Vivien Law, Nigel Vincent, and Susan Wright. Amsterdam: John Benjamins, 1990. 313--36.

2015-12-26 Sat

■ #2434. 形容詞弱変化屈折の -e が後期中英語まで残った理由 [adjective][ilame][syllable][pronunciation][prosody][language_change][final_e][speed_of_change][schedule_of_language_change][language_change][metrical_phonology][eurhythmy][inflection]

英語史では,名詞,動詞,形容詞のような主たる品詞において,屈折語尾が -e へ水平化し,後にそれも消失していったという経緯がある.しかし,-e の消失の速度や時機 (cf speed_of_change, schedule_of_language_change) については,品詞間で差があった.名詞と動詞の屈折語尾においては消失は比較的早かったが,形容詞における消失はずっと遅く,Chaucer に代表される後期中英語でも十分に保たれていた (Minkova 312) .今回は,なぜ形容詞弱変化屈折の -e は遅くまで消失に抵抗したのかについて考えたい.

この問題を議論した Minkova の結論を先取りしていえば,特に単音節の形容詞の弱変化屈折における -e は,保持されやすい韻律上の動機づけがあったということである.例えば,the goode man のような「定冠詞+形容詞+名詞」という統語構造においては,単音節形容詞に屈折語尾 -e が付くことによって,弱強弱強の好韻律 (eurhythmy) が保たれやすい.つまり,統語上の配置と韻律上の要求が合致したために,歴史的な -e 語尾が音韻的な摩耗を免れたのだと考えることができる.

ここで注意すべき点が2つある.1つは,古英語や中英語より統語的に要求されてきた -e 語尾が,eurhythmy を保つべく消失を免れたというのが要点であり,-e 語尾が eurhythmy をあらたに獲得すべく,歴史的には正当化されない環境で挿入されたわけではないということだ.eurhythmy の効果は,積極的というよりも消極的な効果だということになる.

2つ目に,-e を保持させるという eurhythmy の効果は長続きせず,15--16世紀以降には結果として語尾消失の強力な潮流に屈しざるを得なかった,という事実がある.この事実は,eurhythmy 説に対する疑念を生じさせるかもしれない.しかし,eurhythmy の効果それ自体が,時代によって力を強めたり弱めたりしたことは,十分にあり得ることだろう.eurhythmy は,歴史的に英語という言語体系に広く弱く作用してきた要因であると認めてよいが,言語体系内で作用している他の諸要因との関係において相対的に機能していると解釈すべきである.したがって,15--16世紀に形容詞屈折の -e が消失し,結果として "dysrhythmy" が生じたとしても,それは eurhythmy の動機づけよりも他の諸要因の作用力が勝ったのだと考えればよく,それ以前の時代に関する eurhythmy 説自体を棄却する必要はない.Minkova (322--23) は,形容詞屈折語尾の -e について次のように述べている.

. . . the claim laid on rules of eurhythmy in English can be weakened and ultimately overruled by other factors such as the expansion of segmental phonological rules of final schwa deletion, a process which depends on and is augmented by the weak metrical position of the deletable syllable. The 15th century reversal of the strength of the eurhythmy rules relative to other rules is not surprising. Extremely powerful morphological analogy within the adjectives, analogy with the demorphologization of the -e in the other word classes, as well as sweeping changes in the syntactic structure of the language led to what may appear to be a tendency to 'dysrhythmy' in the prosodic organization of some adjectival phrases in Modern English. . . . The entire history of schwa is, indeed, the result of a complex interaction of factors, and this is only an instance of the varying force of application of these factors.

英語史における形容詞屈折語尾の問題については,「#532. Chaucer の形容詞の屈折」 ([2010-10-11-1]),「#688. 中英語の形容詞屈折体系の水平化」 ([2011-03-16-1]) ほか,ilame (= Inflectional Levelling of Adjectives in Middle English) の各記事を参照.

なお,私自身もこの問題について論文を2本ほど書いています([1] Hotta, Ryuichi. "The Levelling of Adjectival Inflection in Early Middle English: A Diachronic and Dialectal Study with the LAEME Corpus." Journal of the Institute of Cultural Science 73 (2012): 255--73. [2] Hotta, Ryuichi. "The Decreasing Relevance of Number, Case, and Definiteness to Adjectival Inflection in Early Middle English: A Diachronic and Dialectal Study with the LAEME Corpus." 『チョーサーと中世を眺めて』チョーサー研究会20周年記念論文集 狩野晃一(編),麻生出版,2014年,273--99頁).

・ Minkova, Donka. "Adjectival Inflexion Relics and Speech Rhythm in Late Middle and Early Modern English." ''Papers from the 5th International

2015-08-04 Tue

■ #2290. 形容詞屈折と長母音の短化 [final_e][ilame][inflection][vowel][phonetics][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][spelling][adjective][afrikaans][syntagma_marking]

<look>, <blood>, <dead>, <heaven>, などの母音部分は,2つの母音字で綴られるが,発音としてはそれぞれ短母音である.これは,近代英語以前には予想される通り2拍だったものが,その後,短化して1拍となったからである.<oo> の綴字と発音の関係,およびその背景については,「#547. <oo> の綴字に対応する3種類の発音」 ([2010-10-26-1]),「#1353. 後舌高母音の長短」 ([2013-01-09-1]),「#1297. does, done の母音」 ([2012-11-14-1]),「#1866. put と but の母音」 ([2014-06-06-1]) で触れた.<ea> については,「#1345. read -- read -- read の活用」 ([2013-01-01-1]) で簡単に触れたにすぎないので,今回の話題として取り上げたい.

上述の通り,<ea> は本来長い母音を表わした.しかし,すでに中英語にかけての時期に3子音前位置で短化が起こっており,dream / dreamt, leap / leapt, read / read, speed / sped のような母音量の対立が生じた (cf. 「#1854. 無変化活用の動詞 set -- set -- set, etc.」 ([2014-05-25-1])) .また,単子音前位置においても,初期近代英語までにいくつかの単語において短化が生じていた (ex. breath, dead, dread, heaven, blood, good, cloth) .これらの異なる時代に生じた短化の過程については「#2052. 英語史における母音の主要な質的・量的変化」 ([2014-12-09-1]) や「#2063. 長母音に対する制限強化の歴史」 ([2014-12-20-1]) で見たとおりであり,純粋に音韻史的な観点から論じることもできるかもしれないが,特に初期近代英語における短化は一部の語彙に限られていたという事情があり,問題を含んでいる.

Görlach (71) は,この議論に,間接的ではあるが(統語)形態的な観点を持ち込んでいる.

Such short vowels reflecting ME long vowel quantities are most frequent where ME has /ɛː, oː/ before /d, t, θ, v, f/ in monosyllabic words, but even here they occur only in a minority of possible words. It is likely that the short vowel was introduced on the pattern of words in which the occurrence of a short or a long vowel was determined by the type of syllable the vowel appeared in (glad vs. glade). When these words became monosyllabic in all their forms, the conditioning factor was lost and the apparently free variation of short/long spread to cases like (dead). That such processes must have continued for some time is shown by words ending in -ood: early shortened forms (flood) are found side by side with later short forms (good) and those with the long vowel preserved (mood).

子音で終わる単音節語幹の形容詞は,後期中英語まで,統語形態的な条件に応じて,かろうじて屈折語尾 e を保つことがあった (cf. 「#532. Chaucer の形容詞の屈折」 ([2010-10-11-1])) .屈折語尾 e の有無は音節構造を変化させ,語幹母音の長短を決定した.1つの形容詞におけるこの長短の変異がモデルとなって,音節構造の類似したその他の環境においても長短の変異(そして後の短音形の定着)が見られるようになったのではないかという.ここで Görlach が glad vs. glade の例を挙げながら述べているのは,本来は(統語)形態的な機能を有していた屈折語尾の -e が,音韻的に消失していく過程で,その機能を失い,語幹母音の長短の違いにその痕跡を残すのみとなっていったという経緯である (cf. 「#295. black と Blake」 ([2010-02-16-1])) .関連して,「#977. 形容詞の屈折語尾の衰退と syntagma marking」 ([2011-12-30-1]) で触れたアフリカーンス語における形容詞屈折語尾の「非文法化」の事例が思い出される.

・ Görlach, Manfred. Introduction to Early Modern English. Cambridge: CUP, 1991.

2015-02-24 Tue

■ #2129. ドイツ語史における final e の問題 [final_e][ilame][orthography][spelling][prescriptive_grammar][german][hypercorrection]

英語史における final_e の問題は,発音においても綴字においても重要な問題である.後期古英語から初期中英語にかけて著しく進行した屈折語尾の水平化 (levelling of inflection) の諸症状のうち,final e の消失は後の英語の歴史に最も広範な影響を及ぼしたといってよいだろう.これにより,古英語からの名詞,形容詞,動詞などの屈折体系は大打撃を受け,英語は統語論を巻き込む形で形態論を再編成することとなった.特に形容詞の -e 語尾の問題については,ilame の各記事で扱ってきた.

後期中英語までには,概ね final e は音声的に無音となっていたと考えられるが,綴字上は保持されたり復活したりすることも多く,規範的な機能を獲得しつつあった.Chaucer の諸写本では,格式が高いものほど final e がよく保たれているなどの事実が確認されており,当時 final e のもつ保守性と規範性が意識されていたことがうかがえる.初期中英語までは屈折語尾として言語的機能を有していた final e が,後期中英語以降になるに及んで社会言語学的・文体的機能を担うようになってきたのである.さらに近代英語期に入ると正書法への関心が高まり,綴字上の final e の保存の規則についての議論もかまびすしくなった.

final e の社会化とも呼べそうな上記の英語史上の現象は,興味深いことに,近代ドイツ語にも類例がみられる.高田 (113) によれば,ドイツ語における final e の音声上の消失は,15世紀末に拡大し,16世紀前半に普及したという (ex. im Lande > im Land) .これは,英語よりも数世紀ほど遅い.また,17世紀に e が綴字の上で意図的に復活した様子が,ルター聖書諸版や印刷物の言語的修正から,また文法書にみられる規範的なコメントからも知られる.17世紀中葉までには,e の付加が規範的となっていたようだ.

おもしろいのは,テキストによるが,男性・中世名詞の単数与格の e が aus dem winde や in ihrem hause などのように復活したばかりではなく,人称代名詞や指示代名詞の与格の e が zu ihme や sieder deme のように復活していたり,-ung, -in, -nis の女性接尾辞にも e が付加されて Zuredunge, nachbarinne, gefengnisse のように現われることだ.これらの e は16世紀以降に一般には復活せず,17世紀の文法書でも誤りとされていたのである(高田,p. 114).一種の過剰修正 (hypercorrection) の例といえる.

英語史で final e が問題となるのは,方言にもよるが初期中英語から初期近代英語といってよく,英語史研究者にとっては長々と頭痛の種であり続けてきた.ドイツ語史では問題の開始も遅く,それほど長く続いたものではなかったようだが,正書法などの言語的規範を巻き込んでの問題となった点で,両現象は比較される.屈折語尾の水平化というゲルマン諸語の宿命的な現象に起因する final e の問題は,歴史時代の話題ではあるが,ある意味で比較言語学のテーマとなり得るのではないだろうか

・ 高田 博行 「ドイツの魔女裁判尋問調書(1649年)に記されたことば」『歴史語用論の世界 文法化・待遇表現・発話行為』(金水 敏・高田 博行・椎名 美智(編)),ひつじ書房,2014年.105--32頁.

2012-12-31 Mon

■ #1344. final -e の歴史 [final_e][mulcaster][spelling][graphemics][alphabet][orthography][pronunciation][phonetics][silent_letter][ilame]

英語史における最重要の問題の1つとして,final -e が挙げられる.本ブログでも,「#979. 現代英語の綴字 <e> の役割」 ([2012-01-01-1]) や「#1289. magic <e>」 ([2012-11-06-1]) などで扱ってきた話題だ.個人的な関心ゆえにひいき目に「最重要」と呼んでいる節もないではないが,「総合から分析へ」 (synthesis_to_analysis) という英語史の潮流,ひいては印欧語史の潮流を体現する問題として final -e のもつ意義は大きい.final -e は,発音の問題でもあり綴字の問題でもある.final -e は,古英語・中英語の問題でもあり,近代英語・現代英語の問題でもある.今回は,本年の最後の日の話題としてもふさわしいと思われる final -e の歴史を概観してみよう.概観といっても本来は一言では済ませられないところだが,Caon の論文に従って,無理矢理,要約する.

後期古英語までは,語尾に現われる様々な母音は互いに音価も綴字も区別されていた.ところが,後期古英語になると,強勢の落ちない語尾の環境では -a, -o, -u は -e へと融合してゆく.母音(字)の水平化 (levelling) と呼ばれる現象である.歴史的には明確に区別されていたこれらの母音は,まず schwa /ə/ へと曖昧化し,次に消失した (e.g., sune > sunə > sun) .しかし,この -e は,綴字上はずっと遅くまで保たれた.

final -e の脱落は次のような条件に左右された (Caon 297) .

- from North to South in all dialects in turn;

- first from written disyllabic forms with short stem vowel and then from those with a long stem vowel. In the latter forms, -e was generally retained to indicate that the previous vowel was long e.g. name;

- first from nouns and verbs and then from adjectives . . . .

一方,final -e の残存は次のような条件に左右された (Caon 297) .

- the kind of text: the ending occurred more frequently in poetry than in prose, in that it provided the poet with an extra syllable whenever he needed it;

- the presence of the ending in the dialect: if the writer spoke a southern dialect he probably still pronounced --- and therefore wrote --- all his final -e's;

- the author of the text: conservative writers like Chaucer and Gower preserved final -e in their spelling.

15世紀までには,発音としての final -e はほぼ消えていたと考えられる.16, 17世紀には,言語学者や綴字改革者が,正書法上,final -e の定式化を図った.この点で最も影響力があったとされるのが Richard Mulcaster (1530?--1611; see [2010-07-12-1]) である.Mulcaster は,著書 The First Part of the Elementarie (1582) において,-ld, -nd, -st, -ss, -ff の後位置,有声の c や g の後位置,長い語幹母音をもつ語において final -e の使用を定式化した(ただし,16世紀の印刷家 John Rastell (c. 1475--1536) が Mulcaster よりも先に先行母音の長さを標示する final -e の機能を発達させていたともいわれる).これは18世紀に再分析され,最後に挙げた機能のみが標準化した.

・ Caon, Louisella. "Final -e and Spelling Habits in the Fifteenth-Century Versions of the Wife of Bath's Prologue." English Studies (2002): 296--310.

2011-12-30 Fri

■ #977. 形容詞の屈折語尾の衰退と syntagma marking [ilame][adjective][inflection][agreement][germanic][afrikaans][syntagma_marking]

昨日の記事「#976. syntagma marking」 ([2011-12-29-1]) で取り上げた橋本萬太郎を知ったのは,先日の日本歴史言語学会にて,北海道大学の清水誠先生の「ゲルマン語の「nの脱落」と形容詞弱変化の「非文法化」」と題する研究発表のなかでその名前が触れられていたからである.

古英語や,部分的に中英語にも見られたゲルマン諸語の形容詞弱変化の典型的な語尾 -n が摩滅してゆくことによって,本来は性・数・格の一致という文法的機能を有していた弱変化の屈折体系が「非文法化」してゆく過程について論じる研究発表だった.-n を含む形容詞弱変化語尾が完全に消失してしまったのであれば非文法化も何もないわけだが,ぎりぎりのところで -e などの母音語尾が残っており,それでいてその語尾はかつてのような統語的な一致を示すわけではないという中途半端な段階が,いくつかのゲルマン語に見られる.例えば,アフリカーンス語では,かつての屈折語尾に由来する -e 語尾の有無は,形容詞語幹の形態的条件によって自動的に決まってくるものであり,統語的な条件は勘案されないという.

清水先生は,形容詞屈折語尾の非文法化とは,別の言い方をすれば,それが「形容詞+名詞」を連結する単なる「テープ」へ変容したということであると指摘する.「テープ」とは,形容詞と名詞の連結度を強めるために母音や -n を中間に挟み込むという syntagma marker としての働きにほかならない.それは音便 (euphony) としても役立つと思われ,統語的機能は限りなく弱いとしても,存在意義がまったくないということにはならなそうだ.また,多くのゲルマン語で,叙述用法では形容詞の屈折語尾が保たれにくいという事実が見られるが,これは関係する名詞との連結度が限定用法の場合よりも弱いためと説明できるだろう.

たまたま,目下,中英語の形容詞屈折体系の崩壊 (ilame) に関心があるので,崩壊の過程で化石的に残っていた形容詞屈折語尾は,あくまで syntagma marker として,つなぎの「テープ」として,機能していたにすぎない,と考えることができるかもしれないと,清水先生の発表を聴いて思った次第である.

中英語期のあいだ,形容詞屈折語尾は消失しそうになりながらも,しぶとく生きながらえていた.統語的な一致の意識がかろうじて残っていたゆえとも考えられるが,それとは別に,言語に普遍的な syntagma marking からの要求があったがゆえ,と想像することもできるかもしれない.speculative ではあるが,刺激的な議論となりうる.

・ 橋本 萬太郎 『現代博言学』 大修館,1981年.

2011-03-19 Sat

■ #691. 語尾音消失と形態クラス [morphology][phonetics][lexical_diffusion][ilame][plural][adjective][speed_of_change][neogrammarian]

音声変化のなかでも語尾音の消失はとりわけ普遍的な現象である.語尾では生理的に調音のエネルギーが落ちるので,弱い発音となりがちである.有声音は無声音になる.母音であれば曖昧母音 schwa [ə] を経由して消失し,破裂子音であれば摩擦音化して消失する.人間の生理に基づく自然の現象である.

しかし,語尾音消失を含む「自然の」音声変化だからといって,円滑に進行するとは限らない.19世紀ドイツの青年文法学派 ( Neogrammarians ) が確信をもって主張していたものの,実際には,音声変化は当該言語の語彙に対して一律に生じるとは限らない.むしろ,最近の語彙拡散 ( lexical diffusion ) が前提としているように,音声変化には語彙を縫うようにして徐々に進行する例も少なくない.語尾音消失についていえば,語彙に対して一律に作用し始めたかのように見えて,時間が経過するにしたがって形態クラス間で消失の浸透率や速度に差が出てくる事例がある.ある形態クラスでは短期間で消失が完了するが,別の形態クラスでは消失が抑制されて遅延したり,また別の形態クラスでは消失が抑制されるどころか問題の語尾音が復活するなどということもありうる.このような音声変化では,言語外的な(生理的な)要因により開始された音声変化が,形態クラスの区別という言語内的な(機能的な)要因によって調整を受けるということになる.

英語史からの事例としては,互いに関連する2つの語尾音消失が挙げられる.

(1) 後期古英語から初期中英語に始まった語尾音 -n の消失.一律に始まったように見えて,中英語期中には形態クラスごとに進行の仕方が異なっていた.弱変化名詞の単数形や形容詞では -n 語尾の消失が速やかだったが,弱変化名詞の複数形では遅れた (Moore, "Loss").初期中英語期の南部諸方言では,名詞の複数形語尾としての -n は消失が遅れたばかりか,むしろ拡張したほどである (Hotta 218).

(2) 同じく後期古英語から初期中英語に始まった語尾母音(綴字では通常 <e> で綴られ,[ə] で発音された)の消失.これも一律に始まったように見えて,中英語期中の進行の仕方は形態クラスごとに異なっていた.名詞の屈折では語尾母音はよく消失したが,[2010-10-11-1]の記事で見たように形容詞の屈折語尾(複数形と弱変化単数形)として,またおそらくは動詞の不定詞形においても,14世紀まで比較的よく保たれた (Minkova, "Forms" 166; 関連して Moore, "Earliest" も参照).

(1), (2) の両方で,名詞・形容詞の複数形を標示するという語尾の役割が共通しているのがおもしろい.(2) に関して,Minkova (186) が述べている.

The analysis proposed here assumes that the status of the final -e as a grammatical marker is stable in the plural, for both diachronic inflexional types. Yet in maintaining the syntactically based strong - weak distinction in the singular, -e is no longer independently viable. As a plural signal it is still salient, possibly because of the morphological stability of the category of number in all nouns, so that there is phrase-internal number concord within the adjectival noun phrases. Another argument supporting the survival of plural -e comes from the continuing number agreement between subject noun phrases and the predicate, in other words a morphologically explicit opposition between the singular and the plural continues to be realized across the system.

性と格は中英語期にほぼ捨て去ったが,数のカテゴリーは現在まで堅持し続けてきた英語の歴史を考えるとき,この語尾音消失と形態クラスの関連は興味深い.

・ Hotta, Ryuichi. The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English. Hituzi Linguistics in English 10. Tokyo: Hituzi Syobo, 2009.

・ Minkova, Donka. "The Forms of Speech" A Companion to Medieval English Literature and Culture: c.1350--c.1500. Ed. Peter Brown. Malden, MA: Blackwell, 2007. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009. 159--75.

・ Minkova, Donka. The History of Final Vowels in English: The Sound of Muting. Berlin: Mouton de Gruyter, 1991.

・ Moore, Samuel. "Loss of Final n in Inflectional Syllables of Middle English." Language 3 (1927): 232--59.

・ Moore, Samuel. "Earliest Morphological Changes in Middle English." Language 4 (1928): 238--66.

2011-03-16 Wed

■ #688. 中英語の形容詞屈折体系の水平化 [adjective][inflection][lexical_diffusion][ilame][bibliography]

目下の関心の1つに,中英語の形容詞屈折体系の水平化(自称 "Inflectional Levelling of Adjectives in Middle English" )がある.本ブログでも関連する記事は何点か書いてきた ([2010-09-13-1], [2010-10-11-1], [2011-03-15-1]) .多くの場合,中英語のテキストにおいて形容詞に -e 語尾がつくのかどうかという実に小さな点に注目するのだが,実のところ,この問題は英語史的,ゲルマン語史的な幅での含蓄をもっており,言語変化理論の観点からのアプローチにも耐えるトピックだと考えている.その理由は2つ.

(1) 英語史上の重要な話題である中英語期の屈折の水平化 ( levelling of inflection ) については,名詞,動詞,冠詞に注目が集まりがちだが,形容詞も目立たないながら着実に水平化を経ていた.形容詞屈折体系は,修飾する名詞の性・数・格に依存していただけでなく,統語的な環境に応じて強変化と弱変化をも区別しており ([2010-10-11-1], [2011-03-15-1]),極めて複雑な体系だった.ある意味で最も複雑だった形容詞屈折体系の水平化を跡づけることは,印欧語族のなかで最も分析化の進んだ言語といわれる英語 ([2011-02-12-1], [2011-02-13-1]) の歴史の解明には欠かすことができない.

(2) 形容詞屈折体系の水平化は,他の語類における水平化(そして多くの言語変化)と同じように,時間をかけてゆっくりと進行した.屈折の水平化の過程は裏返したS字曲線として記述される可能性があり,lexical diffusion の理論にとって示唆的である (lexical_diffusion) .一方で,過程の途中には,水平化の勢いが弱まり,退化した形で屈折の下位体系 ( subsystem ) が確立し持続する段階も観察され,単純な裏S字曲線として進行したわけではないことが示唆される.徐々に進行する言語変化では,徐々に何が生じているのだろうか.

以下に,この問題を追究するにあたっての文献をメモ(今後もここに追加してゆき,書誌を充実させる予定).

・ Burrow, J. A. and Thorlac Turville-Petre, eds. A Book of Middle English. 3rd ed. Malden, MA: Blackwell, 2005. (esp. pp. 27--29.)

・ Burnley, David. "Inflection in Chaucer's Adjectives." Neuphilologische Mitteilungen 83 (1982): 169--77.

・ Burnley, David. The Language of Chaucer. Basingstoke: Macmillan Education, 1983. (esp. pp. 13--15.)

・ Horobin, Simon. Chaucer's Language. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007. (esp. pp. 105--07.)

・ Laing, Margaret and Roger Lass. "Tagging." Chapter 4 of "A Linguistic Atlas of Early Middle English: Introduction." Available online at http://www.lel.ed.ac.uk/ihd/laeme1/pdf/Introchap4.pdf . (esp. pp. 19--22.)

・ Lass, Roger. "Phonology and Morphology." The Cambridge History of the English Language. Vol. 2. Cambridge: CUP, 1992. 23--154. (esp. pp. 23--154.)

・ Minkova, Donka. The History of Final Vowels in English: The Sound of Muting. Berlin: Mouton de Gruyter, 1991. (esp. pp. 171--91.)

・ Minkova, Donka. "Adjectival Inflexion Relics and Speech Rhythm in Late Middle and Early Modern English." Papers from the 5th International Conference on English Historical Linguistics, Cambridge, 6--9 April 1987. Ed. Sylvia Adamson, Vivien Law, Nigel Vincent, and Susan Wright. Amsterdam: John Benjamins, 1990. 313--36.

・ Mossé, Fernand. A Handbook of Middle English. Trans. James A. Walker. Baltimore: Johns Hopkins, 1952. (esp. pp. 64--65.)

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960. (esp. pp. 233, 275--77.)

・ Pearsall, Derek. "The Weak Declension of the Adjective and Its Importance in Chaucerian Metre." Chaucer in Perspective: Middle English Essays in Honour of Norman Blake. Ed. Geoffrey Lester. Sheffield: Sheffield Academic P, 1999. 178--93.

・ Samuels, M. L. "Chaucerian Final -E." Notes and Queries 217 (1972): 445--48.

・ Topliff, Delores E. "Analysis of Singular Weak Adjective Inflexion in Chaucer's Works." Journal of English Linguistics 4 (1970): 78--89.

・ 中尾 俊夫 『英語史 II』 英語学大系第9巻,大修館書店,1972年.(esp. pp. 144--47.)

2011-03-15 Tue

■ #687. ゲルマン語派の形容詞の強変化と弱変化 [adjective][inflection][germanic][indo-european][oe][demonstrative][ilame]

[2009-10-26-1]の記事の (1) で触れたように,ゲルマン語派の特徴の1つに,形容詞が強変化 ( strong or indefinite declension ) と弱変化 ( weak or definite declension ) の2種類の屈折を示すというものがある.この区別は現代英語では失われているが,古英語や現代ドイツ語では明確に認められる.両屈折の使い分けは原則として統語的に決められ,形容詞が指示詞 ( demonstrative ) の後で用いられる場合には弱変化屈折を,それ以外の場合には強変化屈折を示す.(古英語の例で強変化屈折と弱変化屈折のパラダイムを参照.また,中英語の形容詞屈折との関連で[2010-10-11-1]を参照.)

ゲルマン語派の特徴ということから分かるように,印欧祖語ではこの区別はなかった.印欧祖語では,形容詞は特有の屈折をもたず,名詞に準じる形で性・数・格によって屈折していた.形容詞は名詞の仲間と考えられていたのである.ところが,ゲルマン祖語の段階で形容詞は形態的に名詞から離れ,独立した屈折体系を保持していた指示詞と親和を示すようになる.これが,古英語などに見られる強変化屈折の起源である.実際に古英語で屈折表を見比べると,形容詞の強変化屈折と þes に代表される指示詞の屈折は語尾がよく似ている.

しかし,指示詞と形容詞が同じような屈折を示すということは,「指示詞+形容詞+名詞」のように両者が続けて現われる場合には同じ屈折語尾が連続することになり,少々うるさい.例えば,"to this good man" に対応する古英語表現は *þissum gōdum men として現われることになったかもしれない(実際の古英語の文法に則した形は þissum gōdan men ).Meillet (183) によれば,ゲルマン語はこの「重苦しさ」 ( "lourd" or "choquant" ) を嫌い,指示詞に後続する形容詞のために,あまり重苦しくない屈折として,よく発達していた名詞の弱変化屈折を借りてきた.こうして,統語的条件によって区別される2種類の形容詞屈折が,ゲルマン語派に固有の特徴として発達したのである.( Meillet の「重苦しさ」回避説の他にも複数の要因があっただろうと考えられるが,未調査.)

古英語の主要な品詞の簡易屈折表については,[2010-01-02-1]でリンクを張った OE Inflection Magic Sheet も参照.

・ Meillet, A. Caracteres generaux des langues germaniques. 2nd ed. Paris: Hachette, 1922.

2010-10-11 Mon

■ #532. Chaucer の形容詞の屈折 [inflection][chaucer][adjective][ilame][french]

英語史では屈折形態論の観点から,古英語,中英語,近代英語はそれぞれ次のように記述される.

・ Old English: full inflection

・ Middle English: levelled inflection

・ Modern English: lost inflection

屈折というとまず最初に名詞,代名詞,動詞が思い浮かぶが,古英語では形容詞も複雑に屈折した.形容詞はそれ自体が何らかの形態クラスに分類されるわけではなく,一致する名詞とともに形態統語的に屈折するので,むしろ1つの形容詞が取りうる屈折語尾の variation は名詞などよりも幅広い.統語的な基準で弱変化屈折と強変化屈折に分かれ,性・数・格のパラメータによってのべ40種類の屈折形を示す.古英語期が full inflection の時代と呼ばれる所以である.

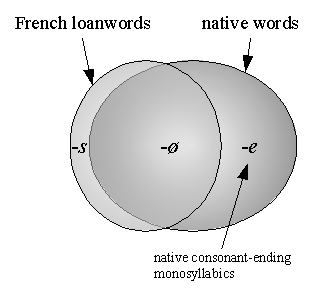

近代英語以降は,この多様な屈折語尾がすべて消失した ( lost inflection ) .その中間段階に levelled inflection の時代があるのだが,例えば中英語後期の Chaucer の形容詞屈折をみると,中間とはいっても限りなく lost inflection に近い.Chaucer から形容詞 good を例に挙げると,強変化単数でゼロ屈折だが,それ以外では -e をとるのみの高度に水平化されたパラダイムである.

| Weak | Strong | |

|---|---|---|

| Singular | goode | good |

| Plural | goode | goode |

しかも,このようにゼロ屈折か -e 屈折かの区別をつける形容詞は「単音節で語尾が子音で終わる英語本来語」という条件つきであり,その他はすべて無屈折である.付け加えるべきは,本来語に対してフランス借用語の形容詞は原則として無屈折だが,フランス語の句を借りてきた場合などで原語の複数屈折語尾 -s が見られる例がまれにある ( ex. weyes espirituels, places delitables ) .

形態論の歴史では中英語は過渡期の時代とみなされる傾向があり,関心や扱いも levelled になりがちである.しかし,Chaucer の形容詞の屈折体系を概観して分かるとおり,古英語に比べて遙かに levelled ではあるが,屈折が体系をなしていることは間違いない.-e や -s といった屈折語尾の存在感の薄さは否めないが,中英語における形態論の再編成という観点からみると,このような下位体系 ( subsystem ) がいかにして生み出されたかは興味深い問題を提供してくれる.

・ Old English Grammar by Murray McGillivray, University of Calgary

・ Horobin, Simon. Chaucer's Language. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007. 105--06.

・ Burnley, David. The Language of Chaucer. Basingstoke: Macmillan Education, 1983. 13--15.

2010-09-13 Mon

■ #504. 現代英語に存在する唯一の屈折する形容詞 [inflection][gender][adjective][french][ilame]

[2010-07-27-1]の記事で,形容詞の比較級・最上級を示す -er / -est を形容詞の屈折と見なすべきかどうかについての議論があることを話題にした.これを除けば現代英語における形容詞の屈折は皆無といってよさそうだ.古英語では,形容詞は統語的に関連する名詞の性・数・格に応じて激しく屈折したし,さらにゲルマン諸語に特徴的な強変化屈折と弱変化屈折の使い分けも存在していたことを思うと,現代英語の状況は「屈折の消失」が英語史の流れを構成する大きな要素であることを改めて思い起こさせる.

ところが,Bryson (26) によると,現代英語に屈折する形容詞が1つあるという.

In English adjectives have just one invariable form with but, I believe, one exception: blond/blonde.

blond(e) 「金髪の,ブロンドの」はフランス借用語であり,借用元言語の文法にならって男性(名詞)を修飾するときには blond を,女性(名詞)を修飾するときには blonde を用いるというのが伝統的な使い分けである(発音は区別がない).しかし,この伝統は必ずしも守られなくなってきている.アメリカでは男女にかかわりなく一般に blond が用いられることが多くなってきており,イギリスでは逆に blonde が一般形として選ばれている.いずれにせよ,変化の流れとしては区別がなくなる方向に動いていると考えてよさそうだ.

消えつつあるのかもしれないが一応いまだ存在する blond/blonde の区別を,現代英語に「残る」唯一の屈折する形容詞と表現しなかったのは,古英語以来の屈折とはタイプが異なるからである.数や格による屈折ではないし,性 ( gender ) による屈折とはいっても古英語的な文法性 ( grammatical gender ) ではなく現代英語的な自然性 ( natural gender ) による屈折にすぎない.しかも,この屈折は借用元のフランス語の文法を参照した「格好つけのまねごと」のように見える.古英語の形容詞屈折とは一線を画しており,屈折としての歴史的な連続性が感じられない.したがって,「残る」というのは必ずしも適切でないと判断した.

OED でのこの語の初例は15世紀の Caxton だが,その後は17世紀後半まで現れず,そこでもイタリック体で綴られていることから,いまだに借用語との意識が濃厚だったにちがいない.現代英語でも,発音こそ区別しないが綴字で区別するということは意識的に保たれている区別であることを示しており,やはりフランス単語であることによって生じる「格好つけのまねごと」という色合いが強い.

しかし,共時的にみれば性に基づく屈折であるには違いない.現代英語に存在する唯一の屈折する形容詞であるという事実は嘘ではない.この区別が今後失われていく可能性が強いことを考えると,伝統からの脱却,性差の廃止,例外的事項の規則化を示しうる言語変化の事例として注目すべきだろう.

なお名詞としては男性に blond,女性に blonde を用いるのが一般的であり,形容詞用法とは異なり,区別はよく保たれている.

・ Bryson, Bill. Mother Tongue: The Story of the English Language. London: Penguin, 1990.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow