2013-08-14 Wed

■ #1570. all over the world と all the world over [preposition][adverb][word_order][reanalysis]

通常の分析によれば,all over the world における over は前置詞と解され,all the world over は副詞と解されるだろう.前置詞が後ろに置かれては用語上の自家撞着であるから,後者は副詞と考えるのが妥当ではないかという議論はもっともである.とはいえ,共時的には様々な理論的な分析が可能である.

しかし,歴史的にみれば,両表現に大きな差はない.それぞれの句は,文字通り,起源を同じくする表現の over が前に出ている版か後ろに出ている版かの違いにすぎない.古英語や中英語では,前置詞がその目的語の後ろに回る表現も見られたからである.いや,「前置詞が目的語の後ろに回る」という表現の仕方は時代錯誤かもしれない.初期中英語までは,目的語に相当する名詞句は形態的に与格や対格などに格変化しており,それだけで副詞的な機能を示しえた.だが,その副詞的な機能をより明確に表わすために,前置詞に相当する副詞や小辞が,前であれ後ろであれ,近くに添えられることがあった.後期中英語以降に格が衰退し,名詞句それ自身で格を示すことができなくなると,その名詞句は近くの副詞や小辞とともに構造をなしていると解釈される機会が増え,「前置詞+目的語」あるいは「目的語+前置詞」と再分析 (reanalysis) されるようになった.もとより前者の語順のほうが普通であったことは確かであるし,他の範疇でも「主要部+補語」の語順が一般的であったから,「前置詞+目的語」の順序で固定化したことは自然である.

近代になると前置詞が後ろに回る古い語順は衰退したが,現代英語に至るまで,詩においては前置詞の後置は珍しくない.細江 (213--14) の挙げている例を再現しよう.

・ While the cock... / Stoutly struts his dames before.---Milton.

・ For having but thought my heart within. / A treble penance must be done.---Scott.

・ She must lay her conscious head / A husband's trusting heart beside.---Byron.

・ His leaves that live December through.---Housman.

・ As the boat-head wound along / The willowy hills and fields among.---Tennyson.

・ The corn-sheaves whisper the grave around.---Mrs. Hemans.

詩のほかには,慣用的な句においても古い語順が見られる.標記の all the world over がその例であり,all the year around なども同じである.細江 (214) の注では,他の例とともに標記の句について次のような記述があるので,参考までに引用しておこう.

Cp. I'll search all England through.---Anne Brontë; Which they keep all the year through.---Charlotte Brontë; Here I stayed the winter throgh.---Watts-Dunton. これらは副詞と解すべきであるが,今日の前置詞の多くは元来動詞の頭についた接頭辞が分離してまず副詞となり,それが再転して前置詞となったものであるから,用法のあるのにはなんの不思議もない.Cp. all the world over, all over the world.

・ 細江 逸記 『英文法汎論』3版 泰文堂,1926年.

2013-07-16 Tue

■ #1541. Mind you の語順 [imperative][word_order][syntax][emode]

現代英語では,2人称に対する命令文では,通常,主語の you は省略される.ただし,相手に対するいらだちを表わしたり,特定の人を指して命令する場合には,会話において you が現われることも少なくない.その場合には "Come on! You open up and tell me everything." のように,you が動詞の前位置に置かれ,強勢を伴う.

しかし,初期近代英語までは,主語の you や thou が省略されずに表出する場合には,動詞の後位置に現われた.荒木・宇賀治 (406) および細江 (149) に引用されている,Shakespeare や聖書からの例を挙げよう.

・ Bring thou the master to the citadel (Oth II. i. 211)

・ So in the Lethe of thy angry soul Thou drown the sad remembrance of those wrongs Which thou supposest I have done to thee. (R 3 IV. iv. 250--2)

・ So speak ye, and do so. --- James, ii. 12.

・ Go, and do thou likewise. --- Luke, x. 37.

18世紀以降は,主語が動詞に前置される語順が次第に優勢となったが,否定命令文では,いまだに "Don't you be so sure of yourself." のように,you は don't の後位置に置かれる(強勢は don't のほうに落ちる).これは,古い英語の名残である.同様の名残に,現代英語の mind you, mark you, look you なども挙げられる.これらの you は動詞の目的語ではなく,あくまで命令文において明示された主語である.いずれも,「いいかい,よく聞け,忘れるな,言っておくが」ほどの意味で,略式の発話において内緒話を導入するときや聞き手の注意を引くときに用いる.you に強勢が置かれる.

・ Mind you, this is just between you and me.

・ Cellphones are becoming more and more popular. Mind you, I don't like cellphones.

・ I've heard they're getting divorced. Mind you, I'm not surprised --- they were always arguing.

・ She hasn't had much success yet. Mark you, she tries hard.

・ Her uncle's just given her a car --- given, mark you, not lent.

OED によると,mind you の初例は1768年(語義12b),mark you は Shakespeare (語義27b),look you も Shakespeare (語義4a)であり,近代英語期からの語法ということになる.なお,Look ye. 「見よ」については,「#781. How d'ye do?」 ([2011-06-17-1]) の記事も参照.

・ 荒木 一雄,宇賀治 正朋 『英語史IIIA』 英語学大系第10巻,大修館書店,1984年.

・ 細江 逸記 『英文法汎論』3版 泰文堂,1926年.

2012-08-24 Fri

■ #1215. 属格名詞の衰退と of 迂言形の発達 [word_order][syntax][genitive][lexical_diffusion][statistics][synthesis_to_analysis]

昨日の記事「#1214. 属格名詞の位置の固定化の歴史」 ([2012-08-23-1]) で,中英語における被修飾名詞に対する属格名詞の位置の固定可について見たが,前置であれ後置であれ,属格名詞そのものが同時期に衰退していったという事実を忘れてはならない.属格名詞を用いた A's B の代わりに B of A というof による迂言形が発達し,前者を脅かした.この交替劇は,大局から見れば,総合から分析へ (synthesis_to_analysis) という英語史の潮流に乗った言語変化である.

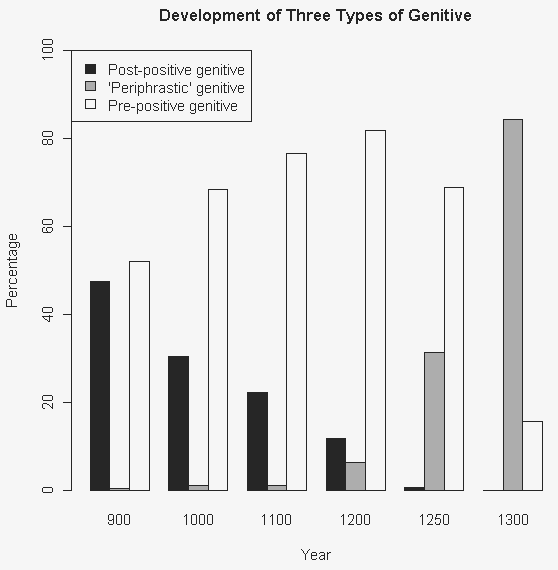

Fries (206) に与えられている表は,古英語から中英語にかけて3種類の属格(前置属格,of 迂言形,後置属格)がそれぞれどの程度の割合で用いられれたかを示す統計値である.これをグラフ化してみた.

| Post-positive genitive | 'Periphrastic' genitive | Pre-positive genitive | |

|---|---|---|---|

| c. 900 | 47.5% | 0.5% | 52.0% |

| c. 1000 | 30.5% | 1.0% | 68.5% |

| c. 1100 | 22.2% | 1.2% | 76.6% |

| c. 1200 | 11.8% | 6.3% | 81.9% |

| c. 1250 | 0.6% | 31.4% | 68.9% |

| c. 1300 | 0.0% | 84.5% | 15.6% |

グラフからは,3種類の属格の交代劇が一目瞭然である.古英語の終わりにかけて後置属格が衰退するにともなって前置属格が伸長し,その後13世紀中に of 迂言形が一気に拡大して前置属格を置き換えてゆく.of 迂言形の拡大については,Mustanoja (74--76) が詳しい.

・ Fries, Charles C. "On the Development of the Structural Use of Word-Order in Modern English." Language 16 (1940): 199--208.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

2012-08-23 Thu

■ #1214. 属格名詞の位置の固定化の歴史 [word_order][syntax][genitive][lexical_diffusion][statistics]

「#132. 古英語から中英語への語順の発達過程」 ([2009-09-06-1]) と昨日の記事「#1213. 間接目的語の位置の固定化の歴史」 ([2012-08-22-1]) に引き続き,Fries の研究の紹介.今回は,属格名詞が被修飾名詞に対して前置されるか後置されるかという問題について.

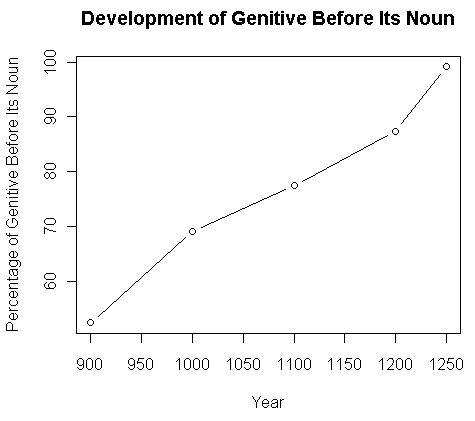

c900--c1250年の発展について,次のような結果が得られた (Fries 205) .

| c. 900 | c. 1000 | c. 1100 | c. 1200 | c. 1250 | |

|---|---|---|---|---|---|

| Genitive before its noun | 52.4% | 69.1% | 77.4% | 87.4% | 99.1% |

| Genitive after its noun | 47.6% | 30.9% | 22.6% | 12.6% | 0.9% |

早くも13世紀には,属格名詞の前置が固定可されていたことがわかる.

関連して,17世紀後半に属格名詞ではなく通格名詞(単数でも複数でも)が他の名詞に前置されてそのまま修飾語として用いられる例 (ex. school teacher, examination paper) が現われるが,修飾語と被修飾語の位置関係が固定されていなければ不可能な統語手段である (206) .

これまでに動詞と直接目的語と間接目的語の位置関係,属格名詞と被修飾名詞の位置関係の歴史について見てきたことになるが,いずれも遅くとも中英語の終わりまでには現代英語的な語順に固定していたことがわかる.中英語は,語順の固定可が著しく進んだ時代と結論づけてよいだろう.

・ Fries, Charles C. "On the Development of the Structural Use of Word-Order in Modern English." Language 16 (1940): 199--208.

2012-08-22 Wed

■ #1213. 間接目的語の位置の固定化の歴史 [word_order][syntax][lexical_diffusion][statistics]

[2009-09-06-1]の記事「#132. 古英語から中英語への語順の発達過程」で取り上げた Fries の調査は,英語の語順の発達に関する重要な研究である.先の記事では,動詞に対する直接目的語の相対的な位置に関する通時的推移のみを取り上げたが,Fries はほかにも直接目的語や動詞に対する間接目的語の相対的な位置や,被修飾名詞に対する形容詞や属格名詞の相対的な位置をも対象としている.今回は前者について紹介する.

古英語からは,900--1000年の範囲のコーパスより2558例を集めた F. C. Cassidy の調査結果を参照している.間接目的語と直接目的語の位置関係について,前者が名詞か代名詞か両者を含むかにより,次の統計値を得た (202) .

| OE Corpus (900--1000) | Dative-object before acc-obj. | Dative-object after acc-obj. |

|---|---|---|

| Nouns | 249 (64.0%) | 140 (36.0%) |

| Pronouns | 674 (82.8%) | 141 (17.2%) |

| Both together | 923 (76.6%) | 281 (23.3%) |

全体として間接目的語の前置される傾向が目立ち,とりわけ代名詞の場合には,それが著しい.この傾向は,c1200年の初期中英語コーパスにおいても際立っており(約8割が前置),かなり早い時期から明確なパターンだったことがわかる.

間接目的語と動詞の位置関係については,古英語および初期中英語のコーパスから次の結果を得た (202) .

| OE Corpus (900--1000) | Dative-object before the verb | Dative-object after the verb |

|---|---|---|

| Nouns | 95 (27.6%) | 249 (72.4%) |

| Pronouns | 495 (48.7%) | 518 (51.3%) |

| Both together | 587 (43.4%) | 767 (56.6%) |

| EME Corpus (c1200) | Dative-object before the verb | Dative-object after the verb |

| Nouns | 26 (23.0%) | 88 (77.0%) |

| Pronouns | 218 (43.0%) | 288 (57.0%) |

| Both together | 244 (39.4%) | 376 (60.6%) |

古英語では必ずしも明確な傾向を示すわけではないが,動詞の後位置のほうが優勢である.この傾向は,初期中英語で拡大されてゆく.

上に述べた間接目的語の相対的位置の傾向は後期中英語にかけて強化され,現代英語に見られるような「動詞の後,直接目的語の前」という規則が15世紀後半までに確立していった (203) .

・ Fries, Charles C. "On the Development of the Structural Use of Word-Order in Modern English." Language 16 (1940): 199--208.

2012-08-17 Fri

■ #1208. フランス語の英文法への影響を評価する [french][syntax][inflection][synthesis_to_analysis][norman_conquest][me][word_order][idiom][contact][french_influence_on_grammar]

中英語期,フランス語は英語の語彙に著しい影響を及ぼした.また,綴字においても相当の影響を及ぼした.しかし,形態や統語など文法に及ぼした影響は大きくない.

中英語に起こった文法変化そのものは,きわめて甚大だった.名詞,形容詞,代名詞,動詞の屈折体系は,語尾音の消失や水平化や類推作用により簡略化しながら再編成された.文法性はなくなった.語順がSVOへ固定化していった.しかし,このような文法変化にフランス語が直接に関与したということはない.

たしかに,慣用表現 (idiom) や語法といった広い意味での統語論で,フランス語の影響(の可能性)をいくつか指摘することはできる (Baugh and Cable, p. 167 の注15を参照).しかし,フランス語が英語語彙の分野に及ぼした影響とは比べるべくもない.全体として,フランス語の英語統語論への直接的な影響は僅少である.

しかし,間接的な影響ということであれば,[2012-07-11-1]の記事「#1171. フランス語との言語接触と屈折の衰退」で取り上げたフランス語の役割を強調しなければならない.フランス語の英文法への影響は,屈折の摩耗と語順の固定可の潮流を円滑に進行させるための社会言語学的な舞台を整えた点にこそ見いだされる.Baugh and Cable (167) の評価を引用する.

It is important to emphasize that . . . changes which affected the grammatical structure of English after the Norman Conquest were not the result of contact with the French language. Certain idioms and syntactic usages that appear in Middle English are clearly the result of such contact. But the decay of inflections and the confusion of forms that constitute the truly significant development in Middle English grammar are the result of the Norman Conquest only insofar as that event brought about conditions favorable to such changes. By removing the authority that a standard variety of English would have, the Norman Conquest made it easier for grammatical changes to go forward unchecked. Beyond this it is not considered a factor in syntactic changes.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2012-07-11 Wed

■ #1171. フランス語との言語接触と屈折の衰退 [synthesis_to_analysis][inflection][french][contact][norman_conquest][word_order][reestablishment_of_english][french_influence_on_grammar]

昨日の記事「#1170. 古ノルド語との言語接触と屈折の衰退」 ([2012-07-10-1]) では,英語の文法史上,古ノルド語の果たした役割がいかに大きいかを概説した.しかし,屈折の衰退と,それと密接に関わる語順の固定化や前置詞の使用の拡大は,言語内的・外的な複数の要因で生じたのであり,古ノルド語との言語接触は,重要ではあるがそのうちの1つにすぎないことを理解しておく必要がある.

言語外的な要因としてもう1つ考えるべきは,フランス語との言語接触である.1066年のノルマン征服以降,イングランドにおける英語の地位は下落した.古英語には存在した英語の標準形は失われ,一時期,書き言葉もほぼ奪われた.英語は,話者数でみればフランス語よりも圧倒的に多かったことは確かだが ([2010-03-31-1]),社会言語学的には地下に潜ったと表現してもよい.その後,英語の復権には2世紀を超える時間が必要だったのである(reestablishment_of_english) .フランス語が英語に及ぼした影響としては,語彙や綴字など言語的なものも多いが,それ以上に,英語が社会言語学的に干されることになった点が重要である.

興味深いことに,社会的に干され,地下に潜ったことにより,英語はむしろ生き生きと発展することになった([2010-11-25-1]の記事「#577. 中英語の密かなる繁栄」を参照).社会的地位が下落したといっても,フランス語側からの言語規制といったような実力行使はなく,むしろ自由に泳がされたと表現するほうが適切な状況だった.このような状況下で,ノルマン征服の時点までにすでに他の原因によりある程度まで進んでいた屈折の衰退は,滞りなく進行し続けることを許されたのである.拙著『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』の第4章第3節第5項「ノルマン人とフランス語」 (74) で,次のように述べた.

英語はこうして地下に潜ったが,この事実は英語の言語変化が進行してゆくのに絶好の条件を与えた.現代の状況を考えれば想像できるだろうが,書き言葉の標準があり,そこに社会的な権威が付随している限り,言語はそう簡単には変わらない.書き言葉の標準は言語を固定化させる方向に働き,変化に対する抑止力となるからである.しかしいまや英語は庶民の言語として自然状態に置かれ,チェック機能不在のなか,自然の赴くままに変化を遂げることが許された.どんな方向にどれだけ変化しても誰からも文句を言われない,いや,そもそも誰も関心を寄せることのない土着の弱小言語へと転落したのだから,変わろうが変わるまいがおかまいなしとなったのである.

そして,第5章第4節「なぜ屈折が衰退したか」 (99--100) で,次のように締めくくった.

古英語後期の古ノルド語との接触が引き金となって顕現した英語の屈折語尾の摩耗傾向は,中英語初期にフランス語によって英語が価値をおとしめられたがゆえに,誰に阻害されることもなく円滑に進行したのである.潜在的なゲルマン語的な漂流,古ノルド語話者との接触,フランス語の優勢な社会のもとで英語の価値が低下したこと,これらの諸要因が相俟って英語史上の一大変化を生じさせたのである.

2012-04-10 Tue

■ #1079. Rivarol のフランス語優勢説の迷根拠 (3) [french][language_myth][word_order][syntax][inflection]

##626,1077,1078 に引き続き,Rivarol のフランス語優勢説の話題.昨日の記事[2012-04-09-1]の (3) で,Rivarol によると,フランス語の「明晰さ」とは,屈折の欠如と関連するSVOの固定した語順そのものであることを紹介した.また,明晰さの根拠をこの点に求めるのであれば,むしろ英語のほうがより明晰であるということを指摘した.今日はこの観点から,Rivarol の説を批評したい.

まず,屈折ということでいえば,名詞,代名詞,動詞,形容詞のいずれの語類においても,英語よりフランス語のほうが屈折の種類は多い.フランス語を屈折語と呼ぶには抵抗があるかもしれないが,英語に比べれば屈折的であるとはいってよい.関連して,諸言語にフランス単語が借用されても語形は比較的よく保たれているという指摘については,近代語の単語が近代に借用される場合には概ね当てはまることであり,フランス語に限った話しではない.

次に,SVOの固定した語順,とりわけ主語の第1の位置についても,これはフランス語の専売特許ではなく,むしろ英語にこそよく当てはまる統語規則である.実際,昨日の Rivarol からの引用部分だけをみても,Lodge (24) の指摘するように, "C'est de là que résulte cette admirable clarté" の que 節内では主語と動詞が倒置されている.同様に,形式張った文体では,"aussi furent-elles merveilleuses pour les oracles" に見られるように,主語と動詞の倒置はごく普通に見られる (Lodge 26--27) .これらの例は,"on a beau, par les mouvements les plus variés et toutes les ressources du style, déguiser cet ordre, il faut toujours qu'il existe" 「最も変化に富んだ移動やあらゆる語法の手段を用いてこの語順を隠そうとしても無駄であり,この語順は常に存在する定めなのである」という Rivarol の主張とは完全に反することになる.

このように Rivarol の説を言語学的に批判することはたやすく,実際に批判はなされてきたようだが,それでも一旦根づいてしまうと,ちょっとやそっとの反論ではくつがえされないのが神話というものである.不思議なのは,フランス語を母語として愛する人々のみがこの神話を抱いているということであればまだ理解できるのだが,英語話者ですら同じ神話を抱いている者が少なくないし,場合によっては言語学者ですら神話に呑まれてしまっているということだ (Lodge 25--26) .Rivarol の神話の言語学的批判はたやすくとも,なぜその神話が広く受け入れられるようになったのかという問いに答えるには,別途,言語と国家という社会言語学的なアプローチが必要になってくるだろう.言語の研究としては,このような話題までを射程に入れる必要があると思う.

・ Rivarol. Discours sur l'universalité de la langue française. Ed. Hubert Juin. Paris: P. Belfond, 1966.

・ Lodge, Anthony. "French is a Logical Language." Language Myths. Ed. Laurie Bauer and Peter Trudgill. London: Penguin, 1998. 23--31.

2012-04-09 Mon

■ #1078. Rivarol のフランス語優勢説の迷根拠 (2) [french][language_myth][word_order][syntax][inflection]

昨日の記事[2012-04-08-1](及び[2011-01-13-1]の記事「#626. 「フランス語は論理的な言語である」という神話」)に引き続き,Rivarol の名(迷)文句 Ce qui n'est pas clair n'est pas français 「明晰ならざるものフランス語にあらず」の背景についての話題.Rivarol は,他言語(主に英語やラテン語)や他方言と比べて,フランス語のどのような言語特徴を優れていると考えていたのだろうか.発音,語形,統語よりそれぞれ1点ずつ取り上げよう.

(1) フランス語の発音は,南フランスの方言よりも母音が多種でよく鳴り響き,北フランスの方言よりも滑らかである.無音の e は,声帯の最後の振動と比較され,わずかな調和を生み出す (119) .

(2) 現代の諸言語に伝わるラテン語の語形は往々にして崩れており,原形を復元することが困難だが,諸言語に借用されているフランス語の語形は,少なくとも綴字上はよく判別できる (102) .Rivarol は,特に英語に借用されていながらも綴字上の自律性を失っていないフランス単語を念頭に論じている.屈折接尾辞の豊富だったラテン語の語形が屈折の崩壊とともに崩壊していったのに対して,フランス語は屈折に依存しておらず,語形=語幹という明晰な関係を保っているからだという考えのようである.ラテン語に見られるような激しい屈折の作用はむしろ明晰さを損なうという議論は,次の (3) にも関係してくる.

(3) フランス語の明晰さは,何よりもSVOの語順の厳守によって確保されている.SVOの語順は,「直接的で必然的に明晰で」あり,「自然の論理」にかなっており,人間の「常識」と「理性」にも沿っているという.目的語を前置する統語法は理性ではなく感情や情熱を優先させる手段であり,フランス語以外の多くの言語がこの悪弊に陥っている.屈折の発達したラテン語などは,語順が固定していないために,むしろこの悪弊に陥りやすい.

原文を読んで初めて知り驚いたのだが,くだんの名文句にある "clair" とは実のところSVOの語順のことにほかならないのである.だが,(2) にも (3) にも関連する屈折の欠如と語順の固定ということでいえば,皮肉にも,英語のほうがフランス語よりも上手である.いや,英語はこの方面では印欧語族中,最先端をいっている([2011-02-12-1]の記事「#656. "English is the most drifty Indo-European language."」を参照).Rivarol が英語の形態論と統語論に完全に無知だったとは思えないだけに,この発言には首をかしげざるを得ない.

明日も議論を続けるが,ここで Rivarol の名文句を,前後の文脈も合わせて引用しておきたい.文脈を知ると理解の仕方も変わるものである.

Ce qui distingue notre langue des langues anciennes et modernes, c'est l'ordre de la construction de la phrase. Cet ordre doit toujours être direct et nécessairement clair. Le français nomme d'abord le sujet du discours, ensuite le verbe qui est l'action, et enfin l'objet de cette action : voilà la logique naturelle à tous les hommes; voilà ce qui constitue le sens commun. Or cet ordre, si favorable, si nécessaire au raisonnement, est presque toujours contraire aux sensations, qui nomment le premier l'objet qui frappe le premier. C'est pourquoi tous les peuples, abandonnant l'ordre direct, ont eu recours aux tournures plus ou moins hardies, selon que leurs sensations ou l'harmonie des mots l'exigeaient; et l'inversion a prévalu sur la terre, parce que l'homme est plus impérieusement gouverné par les passions que par la raison.

Le français, par un privilège unique, est seul resté fidèle à l'ordre direct, comme s'il était tout raison, et on a beau, par les mouvements les plus variés et toutes les ressources du style, déguiser cet ordre, il faut toujours qu'il existe; et c'est en vain que les passions nous bouleversent et nous sollicitent de suivre l'ordre des sensations : la syntaxe française est incorruptible. C'est de là que résulte cette admirable clarté, base éternelle de notre langue. Ce qui n'est pas clair n'est pas français; ce qui n'est pas clair est encore anglais, italien, grec ou latin. Pour apprendre les langues à inversion, il suffit de connaître les mots et leurs régimes; pour apprendre la langue française, il faut encore retenir l'arrangement des mots. On dirait que c'est d'une géométrie tout élémentaire, de la simple ligne droite, que s'est formée la langue française, et que ce sont les courbes et leurs variétés infinies qui ont présidé aux langues grecque et latine. La nôtre règle et conduit la pensée; celles-là se précipitent et s'égarent avec elle dans le labyrinthe des sensations et suivent tous les caprices de l'harmonie : aussi furent-elles merveilleuses pour les oracles, et la nôtre les eût absolument décriés. (112--13)

・ Rivarol. Discours sur l'universalité de la langue française. Ed. Hubert Juin. Paris: P. Belfond, 1966.

2011-04-19 Tue

■ #722. The Peterborough Chronicle の統語論の革新性と保守性 [word_order][syntax][synthesis_to_analysis][pchron]

昨日の記事[2011-04-18-1]で,初期中英語テキスト The Peterborough Chronicle が英語史上の大変化を垣間見せてくれる貴重な資料であることを紹介した.それぞれ筆記した写字生こそ異なるが,The First Continuation と The Final Continuation のテキストを隔てる20年ほどの短期間に顕著な言語の違いが見られることから,当時,言語変化が激しく生じていたことを疑わざるを得ない.ことに語順において革新性が指摘されることが多い.編者 Clark によると,The Final Continuation の "modernity" は疑い得ないという.

The modernity of this language [The Final Continuation] appears also in its syntax. In studying the morphology we have already noted the great simplification of the case-system, in particular the disuse of the dative, and the corresponding adjustments in syntax, including a great increase in the use of analytic constructions. And Rothstein demonstrated how frequently certain constructions typical of Old English, such as inversion of subject and verb after an introductory adverbial phrase, are here abandoned in favour of word-order nearer to that of Modern English. (lxvi)

しかし,昨日の書誌に挙げた Mitchell の研究によると,PChron の後半部分の言語の "modernity" は過大評価されているという.Mitchell は彼一流の緻密な語順タイプの場合分けにより,語順で見る限り,特に際だって modern である証拠は少ないと論じる.

The word-order of the two Continuations therefore contains much which is common to Old and Modern English, much which cannot occur in Modern English, and nothing which cannot be paralleled in Old English. (138)

もちろん,Mitchell はある語順タイプが例証されるかしないかという binary な問題ではなく,各語順タイプの相対頻度の問題であることは認識しており,全体としては確かに "modern" な方向に進んでいるとは認めている.また,主節において,目的語が代名詞でなく名詞である場合の SOV 構文が The Continuations では皆無である点を指摘し,唯一の際だった "modernity" であるとも認めている.しかし,あくまで Mitchell は古英語からの断絶ではなく連続性のほうを重視している.

進行中の大きな言語変化を体現するテキストとしての PChron の評価は,このように議論含みである.しかし,古英語の最後のテキスト,中英語の最初のテキストとも言われるように,区分線上にあるような資料の評価が様々なのは理解できる.線をまたぐことに関わる問題は,線がどこにあるかという問題と切り離せない.[2009-12-20-1]の記事で Sweet による英語史時代区分を紹介したが,PChron の属する時代を "Transition Old English" と呼びたくなる気持ちが分かる.

古英語から中英語への語順の発達過程については[2009-09-06-1]の記事を参照.

・ Clark, Cecily, ed. The Peterborough Chronicle 1070-1154. London: OUP, 1958.

・ Mitchell, Bruce. "Syntax and Word-Order in The Peterborough Chronicle 1122--1154." Neuphilologische Mitteilungen 65 (1964): 113--44.

2011-04-18 Mon

■ #721. The Peterborough Chronicle の英語史研究上の価値 [word_order][syntax][synthesis_to_analysis][pchron]

英語史では,古英語から中英語にかけてとりわけ大きな言語変化が生じていたことが強調される.言語の類型が synthesis から analysis へと大転換し ( see synthesis_to_analysis ) ,印象としては前後の時代の間に連続性よりも断絶が強く感じられるからである.いや,印象だけでなく,客観的にも確かに断絶を認めることができるのである ([2009-11-04-1]) .文書でしか残されていない当時の言語資料から進行中の言語変化を直接に観察することは難しいが,テキストの言語を慎重に分析すれば言語変化の進行に迫ることができる例もある.そのようなテキストの1つが,The Peterborough Chronicle (以降 PChron )という年代記だ.

PChron は,Bodleian, Laud Misc. 636 に所収されているテキストで,1154年までのイングランドの歴史が年代記として綴られている.King Alfred の治世 (871--99) に編纂の始まった The Anglo-Saxon Chronicle の1ヴァージョン(一般にEヴァージョンとして言及される)である.1121年までの記録を伝える The Copied Annals ,1122--1131年までを記述する The First Continuation ,1132--1154年を扱う The Final Continuation の3部分からなる.後半の2部分は,Peterborough 出身の写字生が同時代の言語で同時代の出来事を記したテキストであり,言語研究上 holograph としての価値がある.そのため,英語史研究でも重要なテキストとしてしばしば取り上げられる.PChron の英語史研究上の価値は,編者 Clark (1958) が次のように的確に表現している.

These Peterborough annals are not merely one of the earliest Middle-English documents: they are also the earliest authentic example of that East-Midland language which was to be the chief ancestor of our modern Standard English. (lxvi)

The Continuations の言語の新しさは,随所に見ることができる.格の体系は古英語のそれから確実に衰退しており,与格は消えつつある.性の体系も同様に崩れてきている.拙論によれば (Hotta 109--15) ,名詞複数形態全体で現代風の -s 語尾をとる割合は,The Copied Annals で4割,The First Continuation で6割,The Final Continuation で8割となっており,変化が目に見えるようだ.統語的には分析的 (analytic) な傾向が強く見られ,古英語に見られた語順のタイプからの逸脱が観察される.重要な語でいえば,PChron の1140年の記録に,人称代名詞 scæ "she" が英語史上初めて現われていることを指摘しておこう( she の語源は不詳であり,諸説紛々としている.[2010-03-02-1]の記事を参照.).

この重要なテキストについては刊本,研究書,論文などがたくさんあるが,Web上でアクセスできるものも含めて,何点か重要と思われるものを示す.

1. Editions

・ Burrow, J. A. and Thorlac Turville-Petre, eds. A Book of Middle English. 3rd ed. Malden, Mass.: Blackwell, 2005.

・ Clark, Cecily, ed. The Peterborough Chronicle 1070-1154. 2nd ed. London: OUP, 1970.

・ Earle, John and Charles Plummer, eds. Two of the Saxon Chronicles Parallel with Supplementary Extracts from the Others. London: OUP, 1892. 2 vols.

・ Garmonsway, G. N., ed. and trans. The Anglo-Saxon Chronicle. London: J. M. Dent, 1972.

・ Irvine, Susan, ed. The Anglo-Saxon Chronicle: A Collaborative Edition, Vol. 7, MS. E. Cambridge: Brewer, 2004.

・ Jebson, Tony, ed. "The Anglo-Saxon Chronicle: An edition with TEI P4 markup, expressed in XML and translated to XHTML1.1 using XSLT." Available online at http://asc.jebbo.co.uk/. Accessed on 18 April 2011.

・ Whitelock, Dorothy, ed. The Peterborough Chronicle. Copenhagen: Rosenkilde and Bagger, 1954.

2. Modern English translations

・ Killings, Douglas B., trans. The Anglo-Saxon Chronicle: Online Medieval and Classical Library Release #17. Available online at http://www.omacl.org/Anglo/. Accessed on 18 April 2011.

・ Whitelock, Dorothy, trans. The Anglo-Saxon Chronicle: A Revised Translation. London: Eyre, 1961.

3. Monographs and articles

・ Behm, O. P. The Language of the Later Part of the Peterborough Chronicle. Diss. Upsala, 1884.

・ Kubouchi, T. and K. Ikegami, eds. Language of Peterborough Chronicle 1066-1154. Tokyo: Gakushobo, 1984. [in Japanese]

・ Mitchell, Bruce. "Syntax and Word-Order in The Peterborough Chronicle 1122--1154." Neuphilologische Mitteilungen 65 (1964): 113--44.

・ Clark, Cecily, ed. The Peterborough Chronicle 1070-1154. London: OUP, 1958.

・ Hotta, Ryuichi. The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English. Hituzi Linguistics in English 10. Tokyo: Hituzi Syobo, 2009.

2009-09-11 Fri

■ #137. 世界の言語の基本語順 [word_order][syntax][typology]

[2009-09-06-1]の記事で,英語の語順が古くから SVO で固まっていたわけではないことを示した.SOV の語順に慣れきった日本語母語話者が外国語として英語を学び始めるときに,文法上とりわけ大きな違和感を感じる項目は語順だと思われるが,古い英語では日本語と同じ SOV もごく普通にあり得たことを知ると,英語の見方が変わるかもしれない.

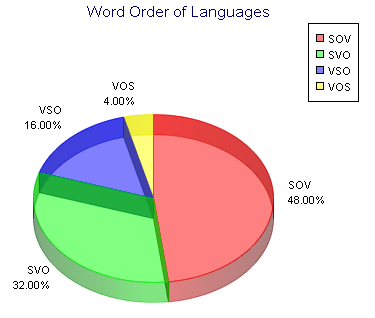

主語 (S),目的語 (O),動詞 (V) という3要素の組み合わせに限定して考えると,論理的には6種類の語順がありうることになる.SOV, SVO, OSV, OVS, VSO, VOS である.「私は妻を愛する」と「妻を私は愛する」,"I love my wife" と "My wife I love" など,同じ言語内でも二つ以上の語順があり得るが,いずれのペアも後者は強調的な意味合いを含む有標 ( marked ) の語順であり,前者の無標 ( unmarked ) の語順とは区別されるべきである.無標の語順は基本語順とも呼ばれ,これによって世界の多くの言語を分類すると,およそ次のグラフのような分布となる.(ここに含まれていない残りの二つの基本語順は,皆無ではないがほぼないと考えてよい.)

| Word Order | Rate | Languages |

|---|---|---|

| SOV | 48% | Japanese, Korean, Turkish |

| SVO | 32% | English, French, Spanish |

| VSO | 16% | Hebrew, Icelandic, Tahitian |

| VOS | 4% | Tagalog |

日本語母語話者になじみの深い英語その他のヨーロッパ語や中国語が SVO の語順なので,よく思い違いされるのだが,実は日本語型の SOV の基本語順がもっとも多い.この点については,類型論,生成文法,認知科学などの方面からいろいろと研究されているようだが,筆者は詳しく知らない.

しかし,基本語順の問題は,歴史言語学や英語史の立場からも注目すべき話題であることは間違いない.果たして,英語のように歴史のなかで基本語順が変化の傾向を示してきた言語を集めて調べてみたら,SVO → SOV の例が多いとか,意外と逆の例も少なくないとか,何らかの傾向が出るものなのだろうか.また,調査はまず不可能だと思われるが,1000年前,あるいは2000年前という設定で,世界の諸言語について上記のようなグラフを作成したとすると,果たしてどのような分布を示すのだろうか.現在の分布と同じであっても異なっていても,いずれにせよ興味深いことだろう.

・中尾 俊夫,寺島 廸子 『図説英語史入門』 大修館書店,1988年,71頁.

2009-09-06 Sun

■ #132. 古英語から中英語への語順の発達過程 [word_order][syntax][lexical_diffusion][statistics]

古英語はで屈折により格が標示されたため,現代英語に比べて語順が自由だったことはよく知られている.例えば,SVO の構文は,特殊な倒置を除いて現代英語では揺るぎない規則といってよいが,古英語ではあくまでよくある傾向に過ぎなかった.従属節では SOV の語順が多かったし,主節でも目的語が代名詞であったり and で始まる文では SOV が多かった.つまり,古英語の語順は,緩やかな傾向をもった上で,比較的自由だったといえる.

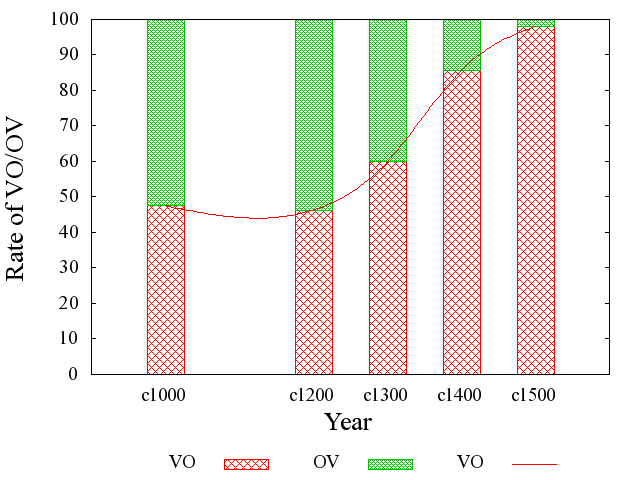

だが,この状況が中英語期になって変化してくる.SVO の語順がにわかに発達してくるのである.以下は橋本先生の著書で引かれている Fries の調査結果に基づいた語順の推移である.およそ1000年から1500年までの英語を対象として,OV と VO の語順の比率を示したものである.(c1100のデータはなし.数値データはこのページのHTMLソースを参照.)

ここでは主節と従属節の区別をしていないこともあり,単純に結論づけることはできないものの,14世紀中に一気に SVO が成長したことは確かなようだ.発達曲線は slow-quick-quick-slow を示しており,典型的な 語彙拡散 ( Lexical Diffusion ) の発達過程を経ているように見える.

・Fries, Charles C. "On the Development of the Structural Use of Word-Order in Modern English." Language 16 (1940): 199--208.

・橋本 功 『英語史入門』 慶應義塾大学出版会,2005年. 176頁.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow