2012-02-09 Thu

■ #1018. par と「あた」 [japanese][etymology][derivation][semantic_change][metathesis]

昨日の記事「#1017. par の派生語」 ([2012-02-08-1]) の続き.昨日の記事では,ラテン語 par から派生し,英語へ借用された語に通底する原義は,印欧語根 *perə- "to allot" に想定される「割り当てる,あてがう」であるというところまで述べた.

意味の発展と語の派生という点で par と瓜二つなのが,日本語の「あてる」だ.さらに語根へと還元すれば,「あた(あだ)」となる.大野 (146) の語根表より,"ata" の部分を引用しよう.

| ata | (敵) |

| ata-Fi | (値) |

| ata-Fë | (与) |

| ata-kamö | (恰) |

| ata-ra | (惜) |

| ata-rasi | (惜) |

| ata-ri | (当・辺) |

| ate | (当) |

大野 (73--74) のアタルの説明に沿いながら,英語の par 派生語との類似を指摘してゆきたい.語根のアタは敵・仇であり,compare がかつてライバルの意をもっていたことは昨日触れたとおりだ.これにアヘ(合)を後接したのがアタヘ(与) "to allot" である.その連用名詞形アタヒ(価)は,par (平価)を想起させる.語根にルを後接したのが動詞アタルで,アタラシ(惜)は,「対等の立場になりたい」けれどもアタル所にいないので「もったいない,惜しい」ほどの意で,comparable (比べてひけをとらない)の語義の発展と平行しそうだ.そのほか日本語では,アタリをつける,このアタリ,アテが外れるなど,近似を意味する一連の語を派生させた.

アタラ,アタラシについては,日本語における音位転換 (metathesis) の代表例の1つとして知られている.アタラ(シ)という語の本来の意味は上記の通りだが,一方で "new" の意味のアラタシという語が存在した.ところが,中古初期に,後者に音位転換形アラタシが現われ,前者を滅ぼしてしまったという."new" の意味とかつての語形との関係は,いまなおアラタナ(新たな),アラタメル(改める),アライ(新井)に残っている.ただし,「惜しい」のアラタシが同音衝突に屈したのはなぜか,アラタナやアラタメルとの類似により音位転換が阻止されなかったのはなぜかなど,まだ考慮すべき点は残されている.

・ 大野 晋 『日本語をさかのぼる』 岩波書店,1974年.

・ 前田 富祺 監修 『日本語源大辞典』 小学館,2005年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2011-12-05 Mon

■ #952. Etymology Search [etymology][dictionary][cgi][web_service][metathesis][blend][dissimilation]

[2010-04-03-1]の英語語源情報ぬきだしCGIの上位互換である,[2010-04-23-1]の英語語源情報ぬきだしCGI(一括版)のさらに上位互換となる,多機能版「Etymology Search」を作成した.情報源は引き続き Online Etymology Dictionary.

今回の版で新しいのは,通常の語形による検索に加えて正規表現による検索も可能にしたこと,見出し語とは別に定義(語源解説)内の検索を可能にしたことだ.

初期設定のとおりに "non-regex" かつ "word-form" として検索すると,通常の見出し語検索となる.カンマや改行で区切られた複数の単語を指定すれば,対応する語源記述が得られる.

search mode として "regex" を指定すると,perl5 相当の正規表現(改行区切りで複数指定可)を用いた検索が可能となる.正規表現を駆使すれば,語形の一部のみにマッチさせて,多数の語を拾い出すことも可能だ.

さらに,search range に "definition (in one-line regex)" を指定すれば,定義(語源解説)内の文字列を対象として検索できる.この機能では,search mode の値にかかわらず,自動的に正規表現検索(改行区切りにより複数の正規表現を指定することは不可)となるので注意."(?i)" を正規表現の先頭に付加すれば,case-intensive の機能となる.例えば,次のような検索例は有用かもしれない.

・ 音位転換を経た(かもしれない)語を一覧

(?i)\bmetathesis

・ かばん語(かもしれない)例を一覧

(?i)\bblend(s|ed|ing|ings)\b

・ 異化を経た(かもしれない)語を一覧

(?i)\bdissimilat

・ 日本語からの借用語(かもしれない)語を一覧

(?i)\bJapanese\b

2011-06-15 Wed

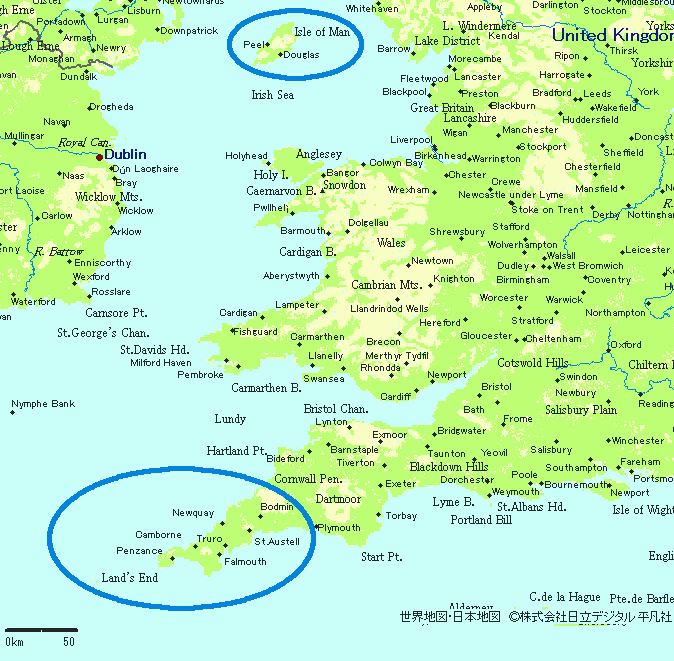

■ #779. Cornish と Manx [cornish][manx][celtic][language_death][metathesis][map][book_of_common_prayer]

[2011-06-10-1], [2011-06-14-1]の記事でケルト諸語の話題を取りあげた.今回は,ケルト諸語のなかで事実上の死語となっているコーンウォール語 (Cornish) とマン島語 (Manx) を紹介する.

Cornish は,ミートパイの一種 Cornish pasty でも知られているイングランドの最南西部 Cornwall 地方で話されていた Brythonic (P-Celtic) 系の言語である.Cornish の古い文献は多くは現存していないが,14世紀後半のものとされる8000行を超える韻文が残っている.16世紀,宗教改革の時代に Cornish の衰退と英語の浸透が始まり,1777年に,記録されている最後の話者 Dolly Pentreath が亡くなったことで死語となった.[2011-06-10-1]のケルト語派の系統図で示されるとおり,現在フランスのブルターニュで話されているブルトン語 (Breton) と最も近い言語である.

しかし,"revived Cornish", "pseudo-Cornish", "Cornic" とも称される復活した Cornish が現代でも聞かれる. これは,20世紀にコーンウォールの郷土愛を共有する人々が Cornish を人為的に復活させたもので,実際的な言語ではなく象徴的な言語というべきだろう.文法書や辞書が発行されており,兄弟言語である Breton や Welsh からの類推で語彙を増強するなどの試みがなされている.Price の評価は手厳しい(McArthur 265 より孫引き).

It is rather as if one were to attempt in our present state of knowledge to create a form of spoken English on the basis of the fifteenth-century York mystery plays and very little else.

Ethnologue: Cornish によれば,2003年の推計で数百人の話者がいるとされるが,ここでの Cornish はもちろん "revived Cornish" を指している.

次に,Manx はアイリッシュ海 (the Irish Sea) に浮かぶマン島 (the Isle of Man) で話されていた Goidelic (Q-Celtic) 系の言語である.最古の文献は,1610年頃の祈祷書 (The Book of Common Prayer) の翻訳である.Manx は4世紀にアイルランドからの移住者によって持ち込まれたと考えられ,10--13世紀にはヴァイキングの言語 Old Norse により特に語彙的に影響を受けた.18世紀まではマン島の主要な言語だったが,それ以降は英語の浸透が進んだ.最後の話者 Ned Mandrell が1974年に亡くなり,現在では第1言語としては死語となっている.Cornish の場合と同じように,Manx の人為的な保存・復活の営みはなされているが,象徴的な意味合いを超えるものではない.

言語名は「マン島の言語」を意味する ON manskr が ME Manisk(e) として入ったもので,その語末子音群が音位転換 ( metathesis ) を起こして Manx となった.Ethnologue: Manx を参照.

・ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

・ Price, Glanville. The Languages of Britain. London: Arnold, 1984.

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

2009-07-29 Wed

■ #93. third の音位転換はいつ起こったか (2) [metathesis][spelling][lalme][laeme]

昨日の記事[2009-07-28-1]に引き続き,third の音位転換がいつ起こったか.今回は,後期中英語を守備範囲とする LALME を見てみる.北部方言に限っての異綴りリストなので,全体像はわからないものの,示唆的な分布である.

terd, thed, therd, therdde, therde, third, thirdde, thirde, thrd, thre, thred, thredd, thredde, threde, thrid, thridd, thridde, thride, thryd, thrydd, thrydde, thryde, thryde, thyrde, thyrd, trid, tyrd, þerd, þerde, þird, þirdde, þirde, þred, þred, þredde, þrede, þrid, þrid-, þridde, þride, þryd, þrydd, þrydde, þryde, þyrd, yerdde, yird, yirdde, yirde, yred, yredde, yrede, yrid, yridde, yride, yryd, yryde

初期中英語では音位転換はほとんど起こっていなかったが,後期中英語では音位転換を経た <母音 + r> が,3分の1強の綴りに確認される.特に頻度の高い綴りは,third, thrid, thridde, thryd, thyrd あたりだが,そのうちの二つが音位転換をすでに経ている綴りである.

参考までに,オンライン版の Middle English Dictionary から thrid をのぞいて,異綴りを確認してみることを勧める.

上記から,音位転換形は突然に広まったわけではなく,ゆっくりと確実に分布を広がってきたことが分かる.10世紀半ばの古英語の時代に ðirdda という音位転換形が用いられている例もあり,その頃から緩慢に分布を広げてきたのだろう.最終的に third に定着するのは近代英語期になってからだと想定されるが,確実なことは LAEME や LALME に引き続き,初期近代英語のコーパスで異綴りの調査を行う必要がある.

・Laing, Margaret and Roger Lass, eds. A Linguistic Atlas of Early Middle English, 1150--1325. http://www.lel.ed.ac.uk/ihd/laeme1/laeme1.html . Online. Edinburgh: U of Edinburgh, 2007.

・McIntosh, Angus, Michael Louis Samuels, Michael Benskin, eds. A Linguistic Atlas of Late Mediaeval English. Aberdeen: Aberdeen UP, 1986.

2009-07-28 Tue

■ #92. third の音位転換はいつ起こったか [metathesis][spelling][lalme][laeme]

[2009-06-27-1]で取りあげたが,音位転換 ( metathesis ) の代表例の一つに third がある.古英語の綴り þridda から,また現代英語の対応する基数詞 three の綴りから分かるとおり,本来は <ir> ではなく <ri> という順序だった.ところが,後に音の位置が転換し,現代標準語の綴りに落ち着いた.

では,いつこの音位転換が起こったのか.[2009-06-21-1]で紹介した LAEME と LALME という中英語の綴りを準網羅的に集積した資料を用いれば大体のことはわかる.今回は,初期中英語 ( Early Middle English ) を守備範囲とする LAEME で調べてみた.

LAEME はオンラインで利用できるので,実際に以下の手順を試してもらいたい.TAG DICTIONARY -> Numbers とたどって右側のブラウザに現れる長いリストが,数詞の異綴り集である.記号の読み方は多少慣れる必要があるが,"3/qo" が「3の序数詞」つまり third に対応するタグなので,これをキーワードに検索をかければ,13行ほどがヒットする.異綴りを整理すると,以下の通り.

dridde, Dridðe, thred, thrid, thridde, thride, thrid/de, trhed, tridde, tridde, þerdde, þr/idde, þred, þredde, þri/de, þrid, þrid/de, þrid/den, þridda, þriddan, Þridde, þridde, þridden, þride, þridðe, þrid/de, þrirde, þri[d]/de, ðridde, Ðridde, ðride, yridde, yridden

以上から,音位転換が起こっているのは þerdde くらいで,まだまだ初期中英語期の段階では <ri> が圧倒的だということがわかる.

蛇足だが,我が家における最近の音位転換のヒット作は「竜のお仕事」(←「タツノオトシゴ」)である.だが,これだけ配置替えされてしまっては,単純に音位転換と呼べるのかどうかは不明である.

・Laing, Margaret and Roger Lass, eds. A Linguistic Atlas of Early Middle English, 1150--1325. http://www.lel.ed.ac.uk/ihd/laeme1/laeme1.html . Online. Edinburgh: U of Edinburgh, 2007.

・McIntosh, Angus, Michael Louis Samuels, Michael Benskin, eds. A Linguistic Atlas of Late Mediaeval English. Aberdeen: Aberdeen UP, 1986.

2009-06-27 Sat

■ #60. 音位転換 ( metathesis ) [metathesis][phonetics][etymology]

metathesis は,through の語源のところ[2009-06-22-1]で簡単に紹介したが,今日はもう少し例を挙げつつ解説してみる.音位転換は一種の言い間違いであり,どの言語の話者にも起こりうる.だが,多くの場合は単発の言い間違いで終わり,正規の語彙として定着することはまれである.

我が家の子供の口から出た例で言うと,「ぼんおどり」が「どんぼり」になり,「マスク」が「マクス」となっている.直そうとしても本人は「どんぼり」「マクス」と言ってはばからないので,そのうちにこちらも影響され,言い間違いの形が我が家の標準形(方言形?)となってしまった.たまに外でも使いそうになるが,大体抑えられる.言い間違いが一般化するということはほとんどないのではないか.

だが,まれなケースで,一般化するということもある.日本語では「あらたに」と「あたらしい」とでは,音位転換が起こっている.前者がより古い,由緒正しい形を残している.新井さんは,由緒正しい発音を残している名ということになる.また,「ふんいき」が「ふいんき」と発音されることが多いのも,音位転換である.

英語史においても音位転換はよく起こっており,一般に定着した「言い間違い」も存在する.これは古英語と現代英語の形態を比べてみるとわかる.著名な例を挙げてみよう.母音と子音(特に <r> )の音位転換が多いようである.

・OE brid > PDE bird

・OE gærs > PDE grass (cf. Gmc *ȝrasam )

・OE hros > PDE horse (cf. Gmc *χursam )

・OE iernan > PDE run (cf. Gmc *renan )

・OE wæps > PDE wasp

grass, horse, run については,ゲルマン祖語の再建形を仮定するのであれば,音位転換が二度おこって現代に至っていることがわかる.

その他,音位転換を経た形態と経ていない形態が,関連語として現代英語に共存しているペアもある.現代英語の観点からは,こちらのほうが俄然おもしろい.

・brand : burn

・nutrition : nurture

・tax : task

・three, thrice : third, thirteen, thirty

brand は「焼印」から「商標」へと意味を拡張させつつ現代に至っている.

音位転換は,発音ミスにつけ込む話題ということだからなのか,あるいは皆それぞれ身に覚えがあることだからなのか,言語変化のなかでも,特に人気のある話題である.

2009-06-22 Mon

■ #55. through の語源 [etymology][metathesis][through]

二日間 through の話題が続いたが,今日も引き続き同じ単語について.

この語は古英語では þurh という語形だった.現代英語での綴り字と比較してわかるのは,母音と <r> の位置がひっくり返っていることである.これは音位転換 ( metathesis ) とよばれる現象で,簡単にいえば言い間違いの類であるが,through のように標準形として定着した語も少なくない.

先日見た後期中英語の515通りの綴り方を眺めていると,音位転換の起こっているものと起こっていないものが混在していることが分かる.

through を英語史の話題として取り上げる場合,metathesis と並んでもう一つ「強形と弱形の分化」について触れたておきたい.この語は通常は強勢なしの「弱形」として発音されたが,副詞として「完全」の意味を強調したいときには強勢ありの「強形」として発音された.そして,強形として母音が余計に挿入されたものが,後に thorough として定着した.515通りの異綴りのなかには,確かに thorough やそれに類似する形態が確認される.

したがって,本来 through と thorough は一つの単語の弱形と強形にすぎなかったわけだが,後に品詞や意味が分化し,別の語として定着したわけである.強弱の差によって互いに別の語となっている他の例としては,one / a(n) や off / of などがある.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow