2015-09-17 Thu

■ #2334. 英語の復権と議会の発展 [law_french][register][french][bilingualism][latin][reestablishment_of_english][history][parliament][hundred_years_war]

ノルマン征服 (norman_conquest) でいったん地位の下落した英語が,中英語期半ばからフランス語やラテン語に抗して徐々に復権していく過程について,本ブログでは reestablishment_of_english の各記事で取り上げてきた.英語の復権は数世紀にわたる緩慢な過程であるため,途中の各段階での共時的な状況がとらえにくい.この点で,同じく緩慢に進行した「#2321. 綴字標準化の緩慢な潮流」 ([2015-09-04-1]) とも類似する.この種の歴史的状況をよく理解するためには,同じ問題を様々な角度から眺め,立体的な像を作り上げていくしかない.

関連した問題として,先日「#2330. 13--14世紀イングランドの法律まわりの使用言語」 ([2015-09-13-1]) を取り上げた.今回は,出版されたばかりの,読みやすい君塚直隆氏によるイギリス史概説書より,同じく法律まわりの使用言語という観点から,英語の復権について触れられている箇所があるので,引用したい.

「ノルマン征服」以後,イングランド貴族の日常言語はフランス語であり,公式の文書などにはラテン語が用いられてきた.これがジョンによる「ノルマン喪失」以降,貴族の間でも英語が日常的に使われ,エドワード3世治世下の一三六三年からは議会での日常語は正式に英語と定められた.庶民院にはフランス語ができない層が数多くいたこととも関わっていた.

議会の公式文書のほうは,一五世紀前半まではラテン語とともにフランス語が使われていたが,一四八九年からは法令の草稿も英語となった(議会制定法自体はラテン語のまま).最終的に法として認められる「国王による裁可」(ロイヤル・アセント)も,一七世紀前半まではフランス語が使われていたが,共和制の到来(一六四九年)とともに英語に直され,以後今日まで続いている. (134--35)

引用でも示唆されているとおり,英語の復権は,議会の発展と少なからず並行している.13世紀以降,イングランドの歴代の王は,John の失った大陸の領地を奪還すべく対仏戦争をしかけてゆく.しかし,戦争は費用がかかる.特に14世紀の百年戦争に際して,Edward III は戦費調達のために国民に対する課税を要求したが,すでにその時代までには,国王であれ非課税者の代表が集まる議会の承認なくしては実現しにくい案件となっていた.国政における議会の役割が大きくなり,構成員,審議内容,手続きなどが洗練されてきたのが,Edward III の治世 (1327--77) だった.この時代に,英語が公的な使用を認められてゆくようになるというのは,偶然ではない.

話し言葉の世界では上記のように英語の復権が着々と進んだが,書き言葉の世界ではまだまだ伝統と惰性が物を言い,フランス語とラテン語がしばらく公用語としての地位を守り続けることになった.それでも,数世紀単位でみれば,やはり公的な英語の復権の潮流は,中英語半ばにはすでに生まれていたとみてよいだろう.

・ 君塚 直隆 『物語 イギリスの歴史(上)』 中央公論新社〈中公新書〉,2015年.

2015-09-13 Sun

■ #2330. 13--14世紀イングランドの法律まわりの使用言語 [law_french][register][anglo-norman][french][bilingualism][latin][norman_conquest][reestablishment_of_english]

ノルマン征服 (norman_conquest) 後のイングランドでは,法律関連で用いられる言語は複数あった.だが,法律の言語と一口にいっても,書き言葉か話し言葉という談話の媒体 (mode of discourse) というパラメータもあったし,法文,裁判記録,論文,口頭審問などという談話の場 (field of discourse) というパラメータもあった.使用言語は,ロンドンと地方とでは異なっていたかもしれないし,裁判の級によっても変異していた可能性がある.そして,時代とともに,ラテン語よりもフランス語へ,そしてフランス語よりも英語へという潮流もあった.中英語期における法律分野での羅・仏・英語の使い分けの実態は,残された資料に基づいて,ある程度明らかにすることは可能だが,多くの推理も必要となる.

「#1443. 法律英語における同義語の並列」 ([2013-04-09-1]) の冒頭に記したように,概略としては「13世紀にはラテン語に代わってフランス語が法律関係の表現において優勢となってゆく.フランス語は法文書においてもラテン語と競り合い,14世紀には優勢となる.15世紀には,Law French は Law English に徐々に取って代わられてゆくが,近代に至るまでフランス語の遺産は受け継がれた」と考えてよい.Brand は,法律まわりの談話の使用域を細分化した上で,13--14世紀イングランドの法律まわりの使用言語を調査している.

ノルマン征服後,法律関係の文書においてラテン語が最も普通の言語であったことは間違いないが,裁判で用いられる言語についてはどうだったのだろうか.Brand (66) は,Henry II (1133--89) が王立裁判所を設立した当初から,そこでの使用言語は英語ではなくフランス語だったとみている.

It seems much more likely that French had been the language of the royal courts from the very beginning of the system of central royal courts established by Henry II and that French was their language because in that period it was the first language of the men appointed as royal justices and of many of the litigants. French seems then to have remained the language of the courts in part because of cultural conservatism, the absence of any really compelling reason for changing accepted practice; in part because there were advantages to the professional elite who came to dominate legal practice in using a language which needed to be learned and mastered by outsiders and which enhance their mystique; in part also because the courts had developed a technical French vocabulary that was not easily translatable into English.

ここでは,「#661. 12世紀後期イングランド人の話し言葉と書き言葉」 ([2011-02-17-1]) でもみたように,すでに12世紀後半にはノルマン系貴族を含むイングランド国民の多くが英語を母語としていたと考えられるが,法律や裁判という限定的な使用域においては,フランス語使用が惰性的に持続していたことが想定されている.

この惰性は13世紀から14世紀にかけても続き,むしろ発展すらした.フランス語は法文書においてラテン語と競合し,1275年に初めてフランス語による公的に制定された法文書が現われると,1300年以降,フランス語は "the language of the future in 1300 for English legal instruction" (Brand 72) となった.

しかし,フランス語の栄光は長く続かなかった.14世紀半ばには,「#324. 議会と法廷で英語使用が公認された年」 ([2010-03-17-1]) や「#131. 英語の復権」 ([2009-09-05-1]) でみたように,英語が徐々に法律の分野へも侵入してきたからである.

Brand (75--76) は,13世紀から14世紀前半にかけて,フランス語が法律の分野で著しく用いられた状況について,次のように要約している.

The languages of English law in the thirteenth and fourteenth century were primarily Latin and French. Latin was and remained the language of formal record at all levels of the court hierarchy. It was also the language of some of the thirteenth-century instructional literature of English law and even perhaps of some of the actual instruction. Its status as the language of formal legislation appears to have gone unchallenged prior to the last quarter of the thirteenth century but thereafter was increasingly challenged by the Anglo-Norman French of the common lawyers. Anglo-Norman French was the language actually used in pleading not just in the royal courts but also in county and city courts and came to be the invariable language of the law reports which recorded such pleading and which were also used to teach the following generation of law students. Anglo-Norman was also the language of oral legal instruction and of the legal literature which grew out of such instruction and of some other instructional literature as well. Anglo-Norman may always have been the language for the drafting and discussion of legislation but was also from 1275 onwards one of the two languages used for the formal enactment of legislation as well. The third language used in thirteenth- and early-fourteenth-century England, English, is little in evidence here. It may have been used in the local proclamation of legislation, but it was not for the most part one of the written languages used in legal contexts.

関連して,Law French については,「#336. Law French」 ([2010-03-29-1]) 及び law_french の各記事を参照されたい.

・ Brand, Paul. "The languages of the Law in Later Medieval England." Multilingualism in Later Medieval Britain. Ed. D. A. Trotter. Cambridge: D. S. Brewer, 2000. 63--76.

2015-09-12 Sat

■ #2329. 中英語の借用元言語 [borrowing][loan_word][me][lexicology][contact][latin][french][greek][italian][spanish][portuguese][welsh][cornish][dutch][german][bilingualism]

中英語の語彙借用といえば,まずフランス語が思い浮かび (「#1210. 中英語のフランス借用語の一覧」 ([2012-08-19-1])),次にラテン語が挙がる (「#120. 意外と多かった中英語期のラテン借用語」 ([2009-08-25-1]), 「#1211. 中英語のラテン借用語の一覧」 ([2012-08-20-1])) .その次に低地ゲルマン語,古ノルド語などの言語名が挙げられるが,フランス語,ラテン語の陰でそれほど著しくは感じられない.

しかし,実際のところ,中英語は上記以外の多くの言語とも接触していた.確かにその他の言語からの借用語の数は多くはなかったし,ほとんどが直接ではなく,主としてフランス語を経由して間接的に入ってきた借用語である.しかし,多言語使用 (multilingualism) という用語を広い意味で取れば,中英語イングランド社会は確かに多言語使用社会だったといえるのである.中英語における借用元言語を一覧すると,次のようになる (Crespo (28) の表を再掲) .

| LANGUAGES | Direct Introduction | Indirect Introduction |

| Latin | --- | |

| French | --- | |

| Scandinavian | --- | |

| Low German | --- | |

| High German | --- | |

| Italian | through French | |

| Spanish | through French | |

| Irish | --- | |

| Scottish Gaelic | --- | |

| Welsh | --- | |

| Cornish | --- | |

| Other Celtic languages in Europe | through French | |

| Portuguese | through French | |

| Arabic | through French and Spanish | |

| Persian | through French, Greek and Latin | |

| Turkish | through French | |

| Hebrew | through French and Latin | |

| Greek | through French by way of Latin |

「#392. antidisestablishmentarianism にみる英語のロマンス語化」 ([2010-05-24-1]) で引用した通り,"French acted as the Trojan horse of Latinity in English" という謂いは事実だが,フランス語は中英語期には,ラテン語のみならず,もっとずっと多くの言語からの借用の「窓口」として機能してきたのである.

関連して,「#114. 初期近代英語の借用語の起源と割合」 ([2009-08-19-1]),「#516. 直接のギリシア語借用は15世紀から」 ([2010-09-25-1]),「#2164. 英語史であまり目立たないドイツ語からの借用」 ([2015-03-31-1]) も参照.

・ Crespo, Begoña. "Historical Background of Multilingualism and Its Impact." Multilingualism in Later Medieval Britain. Ed. D. A. Trotter. Cambridge: D. S. Brewer, 2000. 23--35.

2015-09-11 Fri

■ #2328. 中英語の多言語使用 [me][bilingualism][french][latin][contact][sociolinguistics][writing][diglossia][register]

中英語における,英語,フランス語,ラテン語の3言語使用を巡る社会的・言語的状況については,これまでの記事でも多く取り上げてきた.例えば,以下を参照.

・ 「#334. 英語語彙の三層構造」 ([2010-03-27-1])

・ 「#661. 12世紀後期イングランド人の話し言葉と書き言葉」 ([2011-02-17-1])

・ 「#1488. -glossia のダイナミズム」 ([2013-05-24-1])

・ 「#1960. 英語語彙のピラミッド構造」 ([2014-09-08-1])

・ 「#2025. イングランドは常に多言語国だった」 ([2014-11-12-1])

Crespo (24) は,中英語期における各言語の社会的な位置づけ,具体的には使用域,使用媒体,地位を,すごぶる図式ではあるが,以下のようにまとめている.

| LANGUAGE | Register | Medium | Status |

| Latin | Formal-Official | Written | High |

| French | Formal-Official | Written/Spoken | High |

| English | Informal-Colloquial | Spoken | Low |

Crespo (25) はまた,3言語使用 (trilingualism) が時間とともに2言語使用 (bilingualism) へ,そして最終的に1言語使用 (monolingualism) へと解消されていく段階を,次のように図式的に示している.

| ENGLAND | Languages | Linguistic situation |

| Early Middle Ages | Latin--French--English | TRILINGUAL |

| 14th--15th centuries | French--English | BILINGUAL |

| 15th--16th c. onwards | English | MONOLINGUAL |

実際には,3言語使用や2言語使用を実践していた個人の数は全体から見れば限られていたことに注意すべきである.Crespo (25) も2つ目の表について述べている通り,"The initial trilingual situation (amongst at least certain groups) developed into oral bilingualism (though not universal) which in turn gradually resulted in vernacular monolingualism" ということである.だが,いずれの表も,中英語期のマクロ社会言語学的状況の一面をうまく表現している図ではある.

・ Crespo, Begoña. "Historical Background of Multilingualism and Its Impact." Multilingualism in Later Medieval Britain. Ed. D. A. Trotter. Cambridge: D. S. Brewer, 2000. 23--35.

2015-09-02 Wed

■ #2319. 中英語の関係詞 the which [relative_pronoun][expletive][article][french][contact]

現代英語で普通にみられる wh- 形の関係詞は,初期中英語に which として初出する.関係詞 which は,より一般的だった that と競合しながらも,14世紀辺りから分布を拡げ,15世紀には普通となった.「#2314. 従属接続詞を作る虚辞としての that」 ([2015-08-28-1]) で示唆したように,expletive that を伴う which that も現われ,Chaucer などでは普通にみられたし,expletive as を伴う which as も知られている (Mustanoja 197--98) .

注目すべきは,同じく中英語に生じた the which (that) である.この定冠詞 the を伴う関係詞は,初期中英語の北部方言で書かれた Cursor Mundi で初出する(Cursor Mundi では,実に70回ほど現われる).OED の which, pron. and adj. より,語義13からの例を引こう.

a1400 (a1325) Cursor Mundi (Gött.) l. 9434 þe first law was cald 'of kinde,' .. þe toþer has 'possitiue' to name, þe whilk lawe was for-bed Adam, Forto ete þat fruit.

その後,14世紀にかけて南部方言でも見られるようになり,普通頻度も増してきた.ただし,著者やテキストによっても頻度はまちまちであり,Chaucer では which に比べて1:9と格段に少ないが,Gower では非常によく現われる.15世紀の散文になると一般に the which は which よりもずっと頻度が高くなるが,Capgrave, Pecock, Fortescue は例外で,むしろ the which が一切現われない (Mustanoja 199) .

分布がまちまちであるという謎もさることながら,さらに謎めいているのは,その起源である.議論百出で,定説はない.一説によると,古仏語の liquels (現代仏語 lequel)と関係するという(この説は,「#1252. Bailey and Maroldt による「フランス語の影響があり得る言語項目」」 ([2012-09-30-1]) のリストでも挙げた).古仏語からの翻訳テキストにおいてこの対応が見られることから,両者が無関係とは言えないが,初出が上記のように北部方言の非翻訳テキストであることから,フランス語が the which の直接の引き金となったとは考えにくい.フランス語は,英語で本来的に発達した表現の使用を後押しするほどの役割だったろう.

本来的に発達したとすると,古英語の seþe swa hwelc が起源の1候補に挙がる.この複合関係詞は,後期古英語の北部方言テキスト Lindisfarne Gospels に現われており,候補としてはふさわしいように思われる.一方,何人かの学者が支持しているのが,古英語あるいは初期近代英語の se þe のタイプの関係詞に起源をみる説で,この不変化詞 þe が which に置き換えられたのだという (Mustanoja 198) .

宇賀治 (253) によれば18世紀前半でほぼ消滅し,現在は事実上の廃用となっているが,OED での最も遅い例は,"1884 Tennyson Becket Prol. 20 He holp the King to break down our castles, for the which I hate him." となっている.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

・ 宇賀治 正朋 『英語史』 開拓社,2000年.

2015-07-24 Fri

■ #2279. 英語語彙の逆転二層構造 [loan_word][french][lexicology][register][taboo][semantic_change][lexical_stratification]

英語には,英語本来語とフランス語・ラテン語からの借用語が使用域を違えて共存する,語彙の三層構造というべきものがある.一般に,本来語彙は日常的,一般的,庶民的,略式,暖かい,懐かしい,感情に直接うったえかけるなどの特徴をもち,借用語は学問的,専門的,文学的,格式,中立,よそよそしいといった響きをもつ.この使用域の対立については,Orr の記述が的確である.

For two hundred years and more, things intellectual, things pertaining to the spirit, were symbolized by words that had a flavour of remoteness, of higher courtliness, words redolent of the school rather than of the home, words that often had by their side humbler synonyms, humbler, yet used to express the things that are closer to our hearts as human beings, as children and parents, lovers and workers. (Orr, John. Words and Sounds in English and French. Oxford: Blackwell, 1953. p. 42 qtd. in Ullmann 146)

本ブログでも,この対立に関連する話題を「#334. 英語語彙の三層構造」 ([2010-03-27-1]),「#335. 日本語語彙の三層構造」 ([2010-03-28-1]),「#1296. 三層構造の例を追加」 ([2012-11-13-1]),「#1960. 英語語彙のピラミッド構造」 ([2014-09-08-1]),「#2072. 英語語彙の三層構造の是非」 ([2014-12-29-1]) ほか多くの記事で取り上げてきた.

本来語が低く,借用語が高いという使用域の分布が多くの語彙ペアに当てはまることは事実だろう.しかし,関係が逆転しているように見えるペアもないではない.例えば,Ullmann (147) は,次のペアを挙げている.最初の2組のペアについては,Jespersen (93) も触れている.

| Native word | Foreign word |

|---|---|

| dale | valley |

| deed | action |

| foe | enemy |

| meed | reward |

| to heed | to take notice of |

これらのペアにおいて,特別な含意なしに日常的に用いられるのは,右側の借用語の系列だろう.左側の本来語の系列は,むしろ文学的,詩的であり,使用頻度も相対的に低いと思われる.予想に反するこのような逆転の分布は,比較的まれではあるとはいえ,なぜ生じるのだろうか.

1つには,これらのペアでは,本来語の頻度の低さや使用域の狭さから推し量るに,借用語が本来語を半ば置換しかけたに近いのではないか.本来語のほうは放っておけば完全に廃用となってもおかしくなかったが,使用域を限ったり,方言に限定されるなどし,最終的には周辺的に残存するに至ったのだろう.外来要素からの圧力を受けた,意味の特殊化 (specialization) あるいは縮小 (narrowing) の事例といってもよい.

そして,このようにかろうじて生き残った本来語は,後にその「感情に直接うったえかける」性質を最大限に発揮し,ついには特定の強い感情的な含意を帯びることになったのではないか.アングロサクソンの民族精神という言い方をあえてすれば,これらの本来語には,そのような民族の想いや叫びのようなものが強く感じられるのだ.それが原因なのか結果なのか,いずれにせよ主として文学的,詩的な響きをもって用いられるに至っている.

本来語に強い感情的な含意が付加されて,場合によってはタブーに近い負の力を有するに至ったものとして,bloody (cf. sanguinary), blooming (cf. flourishing), devilish (cf. diabolical), hell (cf. inferno), popish (cf. papal) などがある (Ullmann 147) .これらの本来語も,dale や foe などと同様に,外来要素に押されて使用域が狭められたものと解釈できる.

・ Ullmann, Stephen. Semantics: An Introduction to the Science of Meaning. 1962. Barns & Noble, 1979.

・ Jespersen, Otto. Growth and Structure of the English Language. 10th ed. Chicago: U of Chicago, 1982.

2015-07-11 Sat

■ #2266. 間投詞 eh? は Canadianism か? [interjection][canadian_english][language_myth][french]

アメリカ英語ともイギリス英語とも異なる変種として,カナダ英語の独自の言語特徴を語るとき,決まって指摘される言語項がある.文末に置かれる間投詞 eh? である.入国管理官は,入国者の eh? の使用によってカナダ人か否かを判別できるという逸話もあるほど,よく知られている特徴である.多くのカナダ人はこの傾向を強く自認しており,この間投詞を最も代表的なカナダ語法 (Canadianism) として意識している.

しかし,Avis はイギリス,アメリカ,カナダの英語変種における eh? の使用の歴史と現状を調査した結果,厳密な意味での Canadianism とは言えないと結論づけている.

. . . it should seem quite obvious that eh? is no Canadianism---for it did not originate in Canada and is not peculiar to the English spoken in Canada. Indeed, eh? appears to be in general use wherever English speakers hang their hats; and in one form or another it has been in general use for centuries. On the other hand, there can be no doubt that eh? has a remarkably high incidence in the conversation of many Canadians these days. Moreover, it seems certain that in Canada eh? has been pressed into service in contexts where it would be unfamiliar elsewhere. Finally, it would appear that eh? has gained such recognition among Canadians that it is used consciously and frequently by newspapermen and others in informal articles and reports . . . and attributed freely in reported conversations with all manner of men, including athletes, professors, and politicians. (Avis 95)

Although eh? is no Canadianism, there can be little doubt that the interjection is well entrenched. . . . [M]any Canadians are aware of its current high frequency (especially in its narrative function), a fact which leads some to claim it as a Canadianism, others to use it intentionally in print, and, it must be added, some to treat it as a pernicious carbuncle. (Avis 103)

だが,Avis の結論も,結局のところ Canadianism をどのように定義するかに依存していると言わざるをえない.カナダ英語で生まれた,かつカナダ英語でのみ用いられるという条件をつけるならば,eh? は Canadianism とはいえないのだろう.しかし,条件を緩めて,カナダ英語において特に顕著に用いられるという事実があるかないかという点からすれば,eh? は十分に Canadianism と呼ぶことはできそうだ.定義の問題はおくとして,言語的な事実を重視するならば,eh? がカナダ英語の際立った特徴の1つであることは確かのようだ.

もう1つ重要な点は,カナダ英語話者がこの特徴を明確に意識しており,意識的に頻用する(あるいは逆に忌避する)傾向があるということだ.つまり,カナダ英語話者による意識的なステレオタイプという側面がある.カナダ人たることを標示するものとして eh? が意図的に使用されているのであれば,それは言語的な行為であると同時に,多分に社会言語学的な行為ということになる.

最後に,カナダ英語における eh? の頻用の背景に関連して,Avis (102fn--03fn) の興味深い指摘を紹介しておこう.

Eh? is a common contour-carrier among French Canadians (along with eh bien and hein?), as it has been in the French language for centuries. This circumstance may have contributed to the high popularity of the interjection in Canada generally. (Avis 102--03fn)

・ Avis, Walter Spencer. "So eh? is Canadian, eh?" Canadian Journal of Linguistics 17 (1972): 89--104.

2015-07-02 Thu

■ #2257. 英語変種の多様性とフランス語変種の一様性 [french][variety][history][lingua_franca]

近代に発達した国際語の代表として,英語とフランス語がある.いずれも植民地主義の過程で世界各地に広がった媒介言語 (cf. 「#1521. 媒介言語と群生言語」 ([2013-06-26-1])) であり,lingua_franca である.しかし,両言語の世界における社会言語学的なあり方,そして多様性・一様性の度合いは顕著に異なる.Bailey and Görlach (3) の序章における以下の文章が目を引いた.

The social meanings attached to French and to English in the colonies where they were used differed markedly. Ali A. Mazrui, a Ugandan scholar, has summarized this difference by pointing to the "militant linguistic cosmopolitanism among French-speaking African leaders," a factor that inhibited national liberation movements in countries where French served as the sole common national language. "The English language, by the very fact of being emotionally more neutral than French," he writes, "was less of a hindrance to the emergence of national consciousness in British Africa" (1973, p. 67). This view is confirmed by President Leopold S. Senghor of Senegal, himself a noted poet who writes in French. English, in Senghor's opinion, provides "an instrument which, with its plasticity, its rhythm and its melody, corresponds to the profound, volcanic affectivity of the Black peoples" (1975, p. 97); writers and speakers of English are less inclined to let respect for the language interfere with their desire to use it. One consequence of this difference in attitudes is that French is generally more uniform across the world (See Valdman 1979), while English has developed a series of distinct national standards.

ここでは英語の開放的な性格とフランス語の規範的な性格が対比されており,その違いが相対的な意味において英語変種の多様性とフランス語変種の一様性をそれぞれもたらしていることが述べられている.英語にも規範主義的な傾向はないわけではないし,フランス語にも変種は少なからず存在する.しかし,比較していえば,英仏語の社会言語学的な振る舞い,すなわち諸変種の多寡は,確かに上記のとおり対照的だろう.

英仏(語)は歴史的にも,社会言語学的にも対比して見られることが多い.植民地統治の様式も違うし,その後の言語の国際的な展開の仕方も異なれば,言語規範主義に対する態度も隔たっている.これらの差異は,それぞれの国が取ってきた政治政策,言語政策の帰結であり,それ自体が歴史的所産である.対比の裏に類似性も少なからず存在するのは確かだが,対立項に着目することによって,それぞれの特徴が鮮やかに浮き彫りになる.

英仏語の社会言語学的振る舞いに関する差異については,以下の記事で扱ってきたので,ご参照を.

・ 「#141. 18世紀の規範は理性か慣用か」 ([2009-09-15-1])

・ 「#626. 「フランス語は論理的な言語である」という神話」 ([2011-01-13-1])

・ 「#1821. フランス語の復権と英語の復権」 ([2014-04-22-1])

・ 「#2194. フランス語規範主義,英語敵視,国民的フランス語」 ([2015-04-30-1])

・ Bailey, Richard W. and Manfred Görlach, eds. English as a World Language. Ann Arbor: U of Michigan P, 1983.

2015-05-11 Mon

■ #2205. proceed vs recede [spelling][latin][french][spelling_pronunciation_gap][orthography]

標題の語は,語源的には共通の語幹をもち,接頭辞が異なるだけなのだが,現代英語ではそれぞれ <proceed>, <recede> と異なる綴字を用いる.これは一体なぜなのかと,学生からの鋭い質問が寄せられた.

なるほど語幹はラテン語 -cedere (go, proceed) あるいはそのフランス語形 -céder に由来するので,語源的には <cede> の綴字がふさわしいところだろうが,語によって <ceed> か <cede> かが決まっている.Upward and Davidson (103) は,次の10語を挙げている.

・ -<ceed>: exceed, proceed, succeed

・ -<cede>: cede, accede, concede, intercede, precede, recede, secede

いずれの語も,中英語期や初期近代英語に最初に現われたときの綴字は -<cede> だったのだが,混乱期を経て,上の状況に収まったという.初期近代英語では interceed, preceed, recead/receed なども行われていたが,標準的にはならなかった.振り返ってみると -<cede> が優勢だったように見えるが,類推と逆類推の繰り返しにより,各々がほとんどランダムに決まったといってよいのではないか.綴字と発音の一対多の関係をよく表わす例だろう.

このような混乱に乗じて,同一単語が2語に分かれた例がある.discrete と discreet だ.いずれもラテン語 discretus に遡るが,綴字の混乱を逆手に取るかのようにして,2つの異なる語へ分裂した.しかし,だからといって何かが分かりやすくなったわけでもないが・・・.

近代英語では <e>, <ee>, <ea> の三つ巴の混乱も珍しくなく,complete, compleat, compleet などと目まぐるしく代わった.この混乱の落とし子ともいうべきものが,speak vs speech のような対立に残存している (Upward and Davidson 104; cf. 「#49. /k/ の口蓋化で生じたペア」 ([2009-06-16-1])) .関連して,「#436. <ea> の綴りの起源」 ([2010-07-07-1]) も要参照.

-<cede> vs -<ceed> の例に限らず,長母音 /iː/ に対応する綴字の選択肢の多さは目を見張る.いくつか挙げてみよう.

・ <ae>: Caeser, mediaeval

・ <ay>: quay

・ <e>: be, he, mete

・ <ea>: lead, meat, sea

・ <ee>: feet, meet, see

・ <ei>: either, receive, seize,

・ <eigh>: Leigh

・ <eip>: receipt

・ <eo>: feoff, people

・ <ey>: key

・ <i>: chic, machine, Philippines

・ <ie>: believe, chief, piece

・ <oe>: amoeba, Oedipus

探せば,ほかにもあると思われる.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2015-05-07 Thu

■ #2201. 誕生おめでとう! Princess Charlotte [onomastics][french][loan_word][pronunciation][consonant][personal_name][title][palatalisation][fricativisation]

先週末から英国王室のロイヤルベビー Princess Charlotte 誕生の話題が,英国や日本で沸いている.Prince William と Kate Middleton 夫妻の選んだファーストネームは Charlotte.ミドルネームは,よく考え抜かれ,世間にも好評の Elizabeth Diana である.一般には,称号を付して Her Royal Highness Princess Charlotte of Cambridge と呼ばれることになる (cf. 「#440. 現代に残る敬称の you」 ([2010-07-11-1]), 「#1952. 「陛下」と Your Majesty にみられる敬意」 ([2014-08-31-1])) .

Charlotte は,Charles の語根に女性接辞かつ指小辞 (diminutive) を付した形態に由来し,「小さくてかわいい Charles お嬢ちゃん」ほどが原義である.この語根は究極的にはゲルマン祖語 *karlaz (man) に由来し,これがラテン語に Carolus として借用され,後に古フランス語へ発展する過程で語頭子音が [k] → [ʧ] と口蓋化 (palatalisation) した.この口蓋化子音をもった古フランス語の音形が英語へ借用され,現在の [ʧɑːlz] に連なっている.

フランス語に話を戻そう.フランス語では13世紀中に破擦音 [ʧ] が [ʃ] へと摩擦音化 (fricativisation) し,元来は男性主格語尾だった s も発音を失い,現在,同名前は [ʃaʁl] と発音されている.同様に,Charlotte も現代フランス語での発音は摩擦音で始まる [ʃaʁlɔt] である.今回の英語のロイヤルベビー名も,摩擦音で始まる [ʃɑːlət] だから,現代フランス語的な発音ということになる.上記をまとめると,現代英語の男性名 Charles は破擦音をもって古フランス語的な響きを伝え,女性名 Charlotte は摩擦音をもって現代フランス語的な響きを伝えるものといえる.

現代英語におけるフランス借用語で <ch> と綴られるものが,破擦音 [ʧ] を示すか摩擦音 [ʃ] を示すかという基準は,しばしば借用時期を見極めるのに用いられる.例えば chance, charge, chief, check, chair, charm, chase, cheer, chant はいずれも中英語期に借用されたものであり,champagne, chef, chic, chute, chaise, chicanery, charade, chasseur, chassis はいずれも近代英語期に入ったものである.しかし,時期を違えての再借用が関与するなど,必ずしもこの規則にあてはまらない例もあるので,目安にとどめておきたい.Charles と Charlotte の子音の差異については歴史的に詳しく調べたわけではないが,時代の違いというよりは,固有名詞に随伴しやすい流行や嗜好の反映ではないかと疑っている.

なお,ゲルマン祖語 *karlas (man) からは,直接あるいは間接に現代英語の churl と carl が生まれている.いずれも意味が本来の「男」から「身分の低い男」へと下落しているのがおもしろい.逆に,人名 Charles と Charlotte は,英国王室の人気により,むしろ価値が高まっているといえる(?).

フランス借用語の年代に関しては,「#117. フランス借用語の年代別分布」 ([2009-08-22-1]),「#1210. 中英語のフランス借用語の一覧」 ([2012-08-19-1]),「#1291. フランス借用語の借用時期の差」 ([2012-11-08-1]),「#1209. 1250年を境とするフランス借用語の区分」 ([2012-08-18-1]),「#1411. 初期近代英語に入った "oversea language"」 ([2013-03-08-1]),「#678. 汎ヨーロッパ的な18世紀のフランス借用語」 ([2011-03-06-1]),「#594. 近代英語以降のフランス借用語の特徴」 ([2010-12-12-1]), 「#2183. 英単語とフランス単語の相違 (1)」 ([2015-04-19-1]), 「#2184. 英単語とフランス単語の相違 (2)」 ([2015-04-20-1]) を参照されたい.

2015-05-01 Fri

■ #2195. Toubon 法の「同義」 [french][language_planning][sociolinguistics][loan_word][synonym]

昨日の記事「#2194. フランス語規範主義,英語敵視,国民的フランス語」 ([2015-04-30-1]) で,フランスで1994年に制定された Toubon 法 (Loi Toubon) に触れた.Toubon 法という俗称は,文化・フランコフォニー相 (Le ministre de la culture et de la francophonie) の Jacques Toubon がこの法の制定を主導したことにちなむ.公的な場でのフランス語の使用を法制化し,(とりわけ英語を意識して)外来語の使用を制限した言語生活介入法といってよい.フランスの言語政策及び言語への姿勢を体現した法と見ることができる.

Toubon 法は,言語的規範主義,純粋主義,言語政策などの社会言語学的な観点から確かに興味深い問題ではあるが,言語学的な観点から話題とされることは少ない.しかし,条文のなかに言語学的に考慮すべき点が1つある.Article 5 に次のようにある.

Quels qu'en soient l'objet et les formes, les contrats auxquels une personne morale de droit public ou une personne privée exécutant une mission de service public sont parties sont rédigés en langue française. Ils ne peuvent contenir ni expression ni terme étrangers lorsqu'il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française.

公的な契約書では,同じ意味 ("même sens") のフランス語の表現・語句がある場合に,対応する外来語を用いてはいけないという条文である.ここでいう「同じ意味」という表現は,意味論的に問題を含んでいる.「#1498. taboo が言語学的な話題となる理由 (3)」 ([2013-06-03-1]) で触れたように,よく知られているとおり,言語に厳密な意味での同義語は存在しにくい.自言語の語句と一見して同義とおぼしき他言語の語句が借用され並存するとしても,両者は微妙に機能を違えるのが普通である.ここで「機能」と呼んだものは,denotation も connotation も含めての「意味」と同じものである.条文の "sens" は denotation のみを指しているようだが,これは "sens" の狭い解釈の仕方だろう.話者が本来語を使うか借用語を使うかで選択する場合には,denotation のみならず connotation をも考慮して選択しているのであり,その点で両者は互いに完全同義ではない.

1つの signifié に対応する signifiant が2つあり,それを文章の中で任意に交替するというのは,確かにいたずらに誤解を招く可能性を高めるだけで,公的な文書にふさわしくないだろう.しかし,「1つの signifié に対応する signifiant が2つある」という状況は,上述のように稀である.稀ではあるが,あるにはあるという前提のもとでその懸念を抱いているのであれば,「いたずらに誤解を招くことのないように」などという文言を条文に含めればよいものだろう.しかし,法案作成者の関心は,直接そのような危惧にあるというよりは,実は "l'enrichissement de la langue française" にあるようである.

この条文は,"même sens" という言語学用語を用いて趣旨を伝えようとしているが,最後には言語学的というよりは言語政策的というべき響きをもつ "l'enrichissement de la langue française" で終えていることになる.この辺りにうさんくささを感じる.

2015-04-30 Thu

■ #2194. フランス語規範主義,英語敵視,国民的フランス語 [french][prescriptive_grammar][standardisation][academy][linguistic_imperialism][language_planning][language_myth][world_englishes]

フランス語は非常に規範的な言語であるとされる.規範主義の伝統は英語にもあるが,フランス語には英語を上回る強い規範の伝統がある.もしかすると世界一規範主義的な言語といえるかもしれない.このフランス語の規範主義の確立と,それに伴う言語の神話 (language_myth) については,以下の記事で扱ってきた.

・ 「#626. 「フランス語は論理的な言語である」という神話」 ([2011-01-13-1])

・ 「#1077. Rivarol のフランス語優勢説の迷根拠 (1)」 ([2012-04-08-1])

・ 「#1078. Rivarol のフランス語優勢説の迷根拠 (2)」 ([2012-04-09-1])

・ 「#1079. Rivarol のフランス語優勢説の迷根拠 (3)」 ([2012-04-10-1])

Perret (70--71) に従ってフランス語規範主義の発展の歴史を概説すると,以下のようになる.15--16世紀,フランス王たちはラテン語に代わってフランス語を公式の言語として重用した.これはフランス語の標準化の流れを促進させ,17世紀には Academie française の創立(1635年)及び規範的な文法書や辞書の出版が相次ぎ,18世紀のフランス語国際化の重要な布石となった.18世紀末の革命によりフランス語は新生国家のシンボルに仕立て上げられ,フランス語以外の言語や非標準的なフランス語変種は法的に排除されることになり,標準フランス語の絶対主義は20世紀まで続いた.20世紀以降は,英語敵視の潮流が色濃く,1994年の Toubon 法では,英語表現の公的な使用を制限しようとした経緯がある.一昨日,昨日と話題にした La Francophonie ([2015-04-28-1], [2015-04-29-1]) の20世紀後半における発展は,このような英語敵視の観点から位置づけることもできるだろう.一方,フランス語の世界的拡散と定着に伴い,標準的・規範的なフランス語が従来の権威を必ずしも維持できなくなってきたことも事実である.国・地域ごとの国民的フランス語諸変種 (français nationaux) が存在感を強めてきている.これは (World) Englishes (world_englishes) のフランス語版といえるだろう.

フランス語の規範主義の芽生えとフランス革命の関係については,田中の4章「フランス革命と言語」が読みやすく,示唆に富む.

・ Perret, Michèle. Introduction à l'histoire de la langue française. 3rd ed. Paris: Colin, 2008.

・ 田中 克彦 『ことばと国家』 岩波書店,1981年.

2015-04-29 Wed

■ #2193. La Francophonie (2) [french][statistics][demography][francophonie][map]

昨日に引き続き,La Francophonie について.La Francophonie の公式サイトの数で見るフランコフォニー に,フランス語に関する人口統計を含む様々な数字が掲載されている.これらの数字は,OIF (Organisation internationale de la Francophonie) による2014年の報告(4年ごとに更新される)に基づくものという.数字をいくつか示そう.

・ La Francophonie は80の国・地域が参加する連合(54の加盟国,23のオブザーバー,3の準加盟国)

・ フランス語は英語とともに5大陸で話されている言語である

・ 世界に2億7400万人のフランス語話者(うち5大陸で2億1200万人が日常言語として使用)

・ 世界で1億2500万人のフランス語学習者(7600万人が教育言語として,4900万人が外国語として学習)

・ ヨーロッパで7700万人の日常的なフランス語話者,及び5200万人のフランス語能力を有する者

・ 世界で5番目によく話される言語

・ 世界で3番目の業務用言語(ヨーロッパでは2番目)

・ 世界で4番目のインターネット用言語

・ 世界で2番目に国際機関で用いられている言語

上記のサイトにはフランス語に関連する世界地図もいくつか掲載されている.以下に貼り付けよう.

上の2つ目の地図にあるように,La Francophonie には54の加盟国 (États de gouvernements membres de l'OIF),23のオブザーバー (États observateurs), 3の準加盟国 (États associés) の計80の国・地域が参加している.地域ごとに名前を挙げよう.

Afrique de l'Ouest

- Bénin

- Burkina Faso

- Cap-Vert

- Côte d'Ivoire

- Ghana (État associé)

- Guinée

- Guinée Bissau

- Mali

- Niger

- Sénégal

- Togo

- Burundi

- Cameroun

- Centrafrique

- Congo

- Congo RD

- Gabon

- Guinée équatoriale

- Rwanda

- Sao Tomé et Principe

- Tchad

- Comores

- Djibouti

- Madagascar

- Maurice

- Mozanbique (État observateur)

- Seychelles

- Egypte

- Émirats arabes unis (État observateur)

- Liban

- Maroc

- Mauritanie

- Tunisie

- Quatar (État associé)

- Canada

- Canada Nouveau-Brunswick

- Canada Québec

- Costa Rica (État observateur)

- Mexique (État observateur)

- République dominicaine (État observateur)

- Dominique

- Haïti

- Sainte-Lucie

- Uruguay (État observateur)

- Cambodge

- Laos

- Thaïlande (État observateur)

- Vanuatu

- Vietnam

- Albanie

- Andorre

- Arménie

- Autriche (État observateur)

- Belgique

- Bosnie herzégovine (État observateur)

- Bulgarie

- Chypre (État associé)

- Estonie (État observateur)

- Croatie (État observateur)

- Ex-Rép. yougoslave de Macédoine

- France

- Géorgie (État observateur)

- Grèce

- Hongrie (État observateur)

- Kosovo (État observateur)

- Lettonie (État observateur)

- Lituanie (État observateur)

- Luxembourg

- Moldavie

- Monaco

- Montégnégro (État observateur)

- Pologne (État observateur)

- Réep. Tchèque (État observateur)

- Roumanie

- Serbie (État observateur)

- Slovaquie (État observateur)

- Slovénie (État observateur)

- Suisse

- Ukraine (État observateur)

- Fédération Wallonie-Bruxelles

2015-04-28 Tue

■ #2192. La Francophonie (1) [french][history][linguistic_imperialism][francophonie][hfl]

「#1676. The Commonwealth of Nations」 ([2013-11-28-1]) のフランス(語)版と呼んでよいものに,La Francophonie (フランス語圏連邦)がある.雑誌「ふらんす」の4月号に,「世界に拡がるフランコフォニー Le Monde de la Francophonie」と題する記事をみかけた.その30頁に次のように説明がある. *

「フランス語の振興と文化的・言語的多様性の振興」「平和,民主主義,人権の推進」「教育と研究の支援」「持続的発展に繋がる協力の開発」を使命とする国際フランコニー機構 (OIF: Organisation internationale de la Francophonie) .世界80に及ぶ構成国と地域は5大陸すべてに分布するが,そのすべてがフランス語を公用語とする「フランス語圏」というわけではない.「フランコフォニー」とは,フランス語を共通の価値観として上記使命のもと2年ごとにサミットを行ない,さまざまな活動に取り組む国際的組織である.

言葉尻をとらえるようだが,上の引用内で「フランス語を共通の価値観として」というくだりが理解できない.個別言語に何らかの価値があるとか,個別言語にある価値観が付随しているとかいうことは理解できる.フランス語は素晴らしい言語である,論理的な言語である,平和の言語である等々の価値づけのことだ.フランス語に対するこれらの価値づけが妥当かどうかということではなく,個別言語には往々にしてこのような価値づけがなされるものだという意味で,言語に価値観が付随していることは理解できる.しかし,上の引用では,フランス語に価値観が付随していると述べているのではなく,フランス語という個別言語を「価値観とし」とある.しかも,「共通の価値観とし」とまで述べている.これは一体何を意味するのだろうか.個別言語を価値観とするという言い方は,その表現の奥で何かをすりかえているような気がして,うさんくささを感じざるを得ない.The Commonwealth of Nations も La Francophonie も,言語の求心力を利用して緩やかな国際クラブを作ろうという趣旨だと思われるが,そこに政治性が強く付与されるようになると,イギリスやフランスによる新植民地主義であるとの懸念が生じる.La Francophonie には反英語帝国主義の旗手という側面もあるが,一歩誤れば,それ自身が言語帝国主義 (linguistic_imperialism) の信奉者・実践者となる危うさも帯びているように思う.

国際政治体としての La Francophonie の淵源は1960年代にあるが,その後,いくつかの段階を経て発展してきた.最初の国際サミットは,1986年にミッテラン大統領の呼びかけによりヴェルサイユで開催された.以後,およそ2年に1度のペースでサミットが開かれている.La Francophonie と OIF の沿革について,Perret のフランス語史のコラム (71) を引用しよう.

La Francophonie et la francophonie La Francophonie (avec une majuscule), organisation plus politique que linguistique, est née au debut des années 1960 de la volonté de quelques dirigeants de nations francophones devenues indépendeantes, comme Hamani Diori, Habib Bourguiba, Norodom Shihanouk et Leopold Sédar Senghor, malgré les réticences de la France, alor peu désireuse de s'impliquer dans un «Commonwealth français». De Conférence des états francophones (1969) en Organisation commune africaine et malgache (1966) et en Agence de coopération culturelle et technique (1970), l'idée prit corps et le gouvernement canadien finit par accepter que le Québec et le Nouveau-Brunswick soient inclus dans l'organisation naissante. Les sommets francophones ont commencé à se réunir à partir de 1986; ils ne regroupent pas seulement des États dont l'une des langues officielle est le français, mais aussi des régions, des «États associés» et des «États observateur», si bien que cette Organisation internationale de la francophonie compte en son sein des pays non francophones comme l'Albanie, la Bulgarie, La Guinée-Bissau, la Guinée-Équatoriale, la Macédoine, la Moldavie, le Mozambique, la Pologne, la Roumanie, Saint-Thomas-et-Prince, la Serbie et l'Ukraine, pays qui ont choisi le français comme langue d'enseignement, première ou seconde, et/ou comme langue internationale. Aussi ne parle-t-on plus d'États francophones mais d'États ayant le français en partage.

より詳しい歴史については,La Francophonie の公式サイトより Une histoire de la francophonie - Organisation internationale de la Francophonie に詳しい.

・ Perret, Michèle. Introduction à l'histoire de la langue française. 3rd ed. Paris: Colin, 2008.

2015-04-20 Mon

■ #2184. 英単語とフランス単語の相違 (2) [french][norman_french][loan_word][borrowing][lexicology][norman_conquest][false_friend]

昨日の記事「#2183. 英単語とフランス単語の相違 (1)」 ([2015-04-19-1]) に引き続いての話題.昨日は,英仏語の対応語の形や意味のズレの謎を解くべく,(1) 語彙の借用過程 (borrowing) に起こりがちな現象に注目した.今回は,(2) フランス語彙の借用の時期とその後の言語変化,(3) 借用の対象となったフランス語の方言という2つの視点を導入する.

まずは (2) について.英語とフランス語の対応語を比較するときに抱く違和感の最大の原因は,時間差である.私たちが比較しているのは,通常,現代英語と現代フランス語の対応語である.しかし,フランス単語が英語へ借用されたのは,大多数が中英語期においてである (cf. 「#117. フランス借用語の年代別分布」 ([2009-08-22-1])) .つまり,6--8世紀ほど前のフランス語彙が6--8世紀ほど前の英語に流れ込んだ.昨日の記事でみたように,当時の借用過程においてすら model となるフランス単語と loan となる英単語のあいだに多少のギャップの生じるのが普通だったのであるから,ましてや当時より数世紀を経た現代において両言語の対応語どうしが形や意味においてピタッと一致しないのは驚くことではない.この6--8世紀のあいだに,その語の形や意味は,フランス語側でも英語側でも独自に変化している可能性が高い.

例えば,英語 doubt はフランス語 douter に対応するが,綴字は異なる.英単語の綴字に <b> が挿入されているのは英語における革新であり,この綴字習慣はフランス語では定着しなかった (cf. 「#1187. etymological respelling の具体例」 ([2012-07-27-1])) .またフランス語 journée は「1日」の意味だが,対応する英語の journey は「旅行」である.英語でも中英語期には「1日」の語義があったが,後に「1日の移動距離」を経て「旅行」の語義が発展し,もともとの語義は廃れた.数世紀の時間があれば,ちょっとしたズレが生じるのはもちろんのこと,初見ではいかに対応するのかと疑わざるを得ないほど,互いにかけ離れた語へと発展する可能性がある.

次に,(3) 借用の対象となったフランス語の方言,という視点も非常に重要である.数十年前ではなく数世紀前に入ったという時代のギャップもさることながら,フランス語借用の源が必ずしもフランス語の中央方言(標準フランス語)ではないという事実がある.私たちが学習する現代フランス語は中世のフランス語の中央方言に由来しているが,とりわけ初期中英語期に英語が借用したフランス語彙の多くは実はフランス北西部に行われていたノルマン・フレンチ (norman_french) である (cf. 「#1209. 1250年を境とするフランス借用語の区分」 ([2012-08-18-1])) .要するに,当時の「訛った」フランス単語が英単語として借用されて現在に至っているのであり,それと現代標準フランス語とを比較したときに,ズレが感じられるのは当然である.現代のフランス語母語話者の視点から現代英語の対応語を眺めると,「なぜ英語は大昔の,しかも訛ったフランス単語を用いているのだろうか」と首をかしげたくなる状況がある.具体的な事例については,「#76. Norman French vs Central French」 ([2009-07-13-1]),「#95. まだある! Norman French と Central French の二重語」 ([2009-07-31-1]),「#388. もっとある! Norman French と Central French の二重語」 ([2010-05-20-1]) などを参照されたい.

以上,2回にわたって英単語とフランス単語の相違の原因について解説してきた.両者のギャップは,(1) 借用過程そのものに起因するものもあれば,(2) 借用の生じた時代が数世紀も前のことであり,その後の両言語の歴史的発展の結果としてとらえられる場合もあるし,(3) 借用当時の借用ソースがフランス語の非標準方言だったという事実によるものもある.現代英単語と現代フランス単語とを平面的に眺めているだけでは見えてこない立体的な奥行を,英語史を通じて感じてもらいたい.

2015-04-19 Sun

■ #2183. 英単語とフランス単語の相違 (1) [french][loan_word][borrowing][lexicology][norman_conquest][false_friend]

英語史概説の授業などで,現代英語の語彙にいかに多くのフランス単語が含まれているかを話題にすると,初めて聞く学生は一様に驚く.大雑把にいって英語語彙の約1/3がフランス語あるいはその親言語であるラテン語からの借用語である.関連するいくつかの統計については,「#110. 現代英語の借用語の起源と割合」 ([2009-08-15-1]) および,「#1645. 現代日本語の語種分布」 ([2013-10-28-1]) の冒頭に張ったリンクを参照されたい.

この事実を初めて聞くと,英語とフランス語に共通する語彙が数多く見られるのは,英単語がフランス語に大量に入り込んだからだと想像する学生が多いようだ.現在の英語の相対的な優位性,また日本語にも多くの英語語彙が流入している事実を考えれば,フランス語が多数の英単語を借用しているはずだという見方が生じるのも無理はない.

しかし,英語史を参照すれば実際には逆であることがわかる.歴史的に英語がフランス単語を大量に借用してきたゆえに,結果として両言語に共通の語彙が多く見られるのである.端的にいえば,1066年のノルマン征服 (norman_conquest) により,イングランドの威信ある言語が英語からフランス語へ移った後に,高位のフランス語から低位の英語へと語彙が大量に流れ込んだということである.(英語がフランス語に与えた影響という逆方向の事例は,歴史的には相対的に稀である.「#1026. 18世紀,英語からフランス語へ入った借用語」 ([2012-02-17-1]),「#1012. 古代における英語からフランス語への影響」 ([2012-02-03-1]) を参照.)

現代フランス語を少しでもかじったことのある者であれば,英仏語で共通する語は確かに多いけれど,形や意味が互いにずれているという例が少なくないことに気づくだろう.対応する語彙はあるのだが,厳密に「同じ」であるわけではない.これにより,false_friend (Fr. "faux amis") の問題が生じることになる (cf. 「#390. Cosmopolitan Vocabulary は Asset か? (2)」 ([2010-05-22-1])) .フランス語側の model と英語側の loan との間に,形や意味のずれが生じてしまうのは,いったいなぜだろうか(model と loan という用語については,「#901. 借用の分類」 ([2011-10-15-1]) を参照).

この問いに答えるには,(1) 語彙の借用過程 (borrowing) に起こりがちな現象,(2) フランス語彙の借用の時期とその後の言語変化,(3) 借用の対象となったフランス語の方言,という3点について理解しておく必要がある.今回は,(1) に注目しよう.語彙の借用過程に起こりがちな現象とは,借用元言語における語の形や意味が,多少なりとも歪められて借用先言語へコピーされるのが普通であることだ.まず形に注目すれば,借用語は,もとの発音や綴字を,多かれ少なかれ借用先言語の体系に適合させて流入するのが通常である.例えば,フランス語の円心前舌高母音 /y/ や硬口蓋鼻音 /ɲ/ は,必ずしもそのままの形で英語に取り入れられたのではなく,多くの場合それぞれ /ɪʊ/, /nj/ として取り込まれた (cf. 「#1222. フランス語が英語の音素に与えた小さな影響」 ([2012-08-31-1]),「#1727. /ju:/ の起源」 ([2014-01-18-1])) .微妙な差異ではあるが,語の借用において model がそのまま綺麗にコピーされるわけではないことを示している.英語の /ʃəːt/ (shirt) が日本語の /shatsu/ (シャツ)として取り込まれる例など,話し言葉から入ったとおぼしきケースでは,このようなズレが生じるのは極めて普通である.

次に意味に注目しても,model と loan の間にはしばしばギャップが観察される.とりわけ借用においては model の語義の一部のみが採用されることが多く,意味の範囲としては model > loan の関係が成り立つことが多い.有名な動物と肉の例を挙げると,英語 beef は古フランス語 boef, buefから借用した語である.model には牛と牛肉の両方の語義が含まれるが,loan には牛肉の語義しか含まれない.ここではフランス単語が,意味を縮小した形で英語へ借用されている(ただし,「#331. 動物とその肉を表す英単語」 ([2010-03-24-1]),「#332. 「動物とその肉を表す英単語」の神話」 ([2010-03-25-1]) も参照).同様に,英語 room は「ルーム」として部屋の語義において日本語に入っているが,余地の語義は「ルーム」にはない.

上で挙げてきた諸例では,英単語とフランス単語の間の差異はあったとしても比較的小さいものだった.しかし,フランス語学習において出会う単語の英仏語間のズレと違和感は,しばしばもっと大きい.この謎を探るには,(2) と (3) の視点が是非とも必要である.これについては,明日の記事で.

2015-04-01 Wed

■ #2165. 20世紀後半の借用語ソース [loan_word][statistics][lexicology][french][japanese][borrowing]

現代英語の新語の導入においては,複合 (compounding) や派生 (derivation) が主たる方法となってきており,借用 (borrowing) の貢献度は相対的に低い.ここ1世紀ほどの推移をみても,借用の割合は全体的に目減りしている (cf. 「#873. 現代英語の新語における複合と派生のバランス」 ([2011-09-17-1]) や「#874. 現代英語の新語におけるソース言語の分布」 ([2011-09-18-1]),「#875. Bauer による現代英語の新語のソースのまとめ」 ([2011-09-19-1]),「#878. Algeo と Bauer の新語ソース調査の比較」([2011-09-22-1]),「#879. Algeo の新語ソース調査から示唆される通時的傾向」([2011-09-23-1])) .

だが,相対的に減ってきているとはいえ,語彙借用は現代英語でも続いている.#874 と Algeo の詳細な区分のなかでも示されているように,ソース言語は相変わらず多様である.「#45. 英語語彙にまつわる数値」 ([2009-06-12-1]),「#126. 7言語による英語への影響の比較」 ([2009-08-31-1]),「#142. 英語に借用された日本語の分布」 ([2009-09-16-1]) では,現代英語への語彙提供者として案外日本語が有力であることに触れたが,日本語なども含めたソース言語別のより詳しい割合が知りたいところだ.

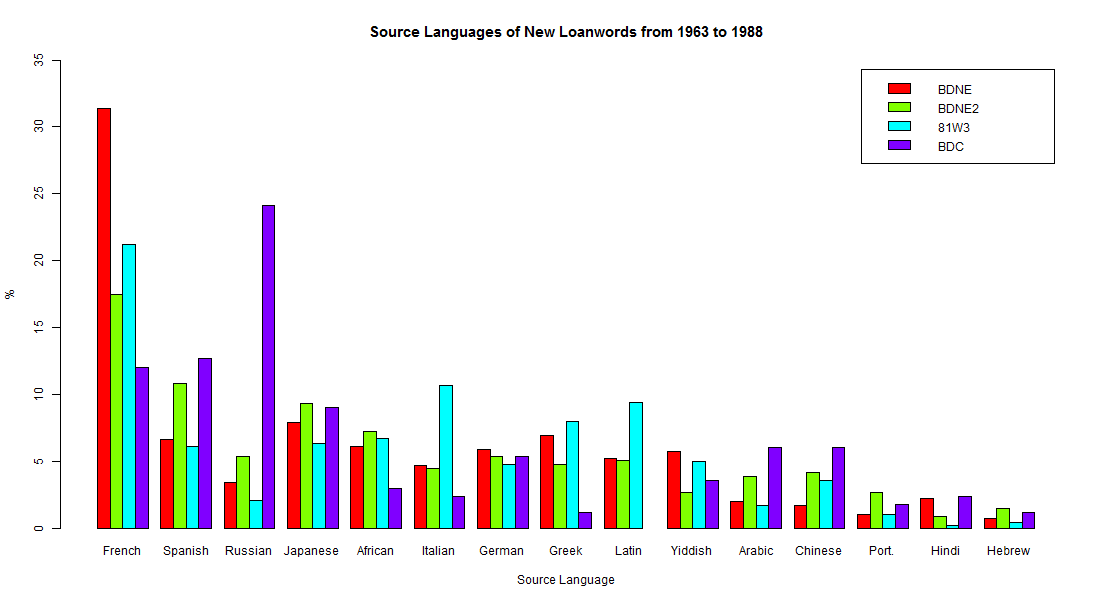

Algeo (78) は,Garland Cannon (Historical Change and English Word-Formation. New York: Peter Lang, 1987. pp. 69--97) の調査に基づいて,20世紀後半に入ってきた借用語彙のソース言語別割合を提示している.具体的には,およそ1963--88年の間に英語に入ってきた借用語を記録する4つの辞書を調査対象とし,ソース言語別に借用語を数え上げ,それぞれの割合を出した.その4つの辞書とは,(1) The Barnhart Dictionary of New English since 1963 (1973), (2) The Second Barnhart Dictionary of New English (1980), (3) Webster's Third (1961), (4) The Barnhart Dictionary Companion Index (1987) である.それぞれから407語, 332語, 523語, 166語を集めた1428語の小さい語彙集合ではあるが,それに基づいて以下の調査結果が得られた.

| (1) BDNE | (2) BENE2 | (3) 81W3 | (4) BDC | Rank | |

|---|---|---|---|---|---|

| French | 31.4% | 17.5 | 21.2 | 12.0 | 1 |

| Spanish | 6.6 | 10.8 | 6.1 | 12.7 | 2 |

| Russian | 3.4 | 5.4 | 2.1 | 24.1 | 3 |

| Japanese | 7.9 | 9.3 | 6.3 | 9.0 | 4 |

| African | 6.1 | 7.2 | 6.7 | 3.0 | 5 |

| Italian | 4.7 | 4.5 | 10.7 | 2.4 | 6 |

| German | 5.9 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 7 |

| Greek | 6.9 | 4.8 | 8.0 | 1.2 | 8 |

| Latin | 5.2 | 5.1 | 9.4 | 9 | |

| Yiddish | 5.7 | 2.7 | 5.0 | 3.6 | 10 |

| Arabic | 2.0 | 3.9 | 1.7 | 6.0 | 11 |

| Chinese | 1.7 | 4.2 | 3.6 | 6.0 | 12 |

| Portuguese | 1.0 | 2.7 | 1.0 | 1.8 | 13 |

| Hindi | 2.2 | 0.9 | 0.2 | 2.4 | 14 |

| Hebrew | 0.7 | 1.5 | 0.4 | 1.2 | 15 |

| Sanskrit | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 16 | |

| Persian | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 17 | |

| Afrikaans | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 18 | |

| Dutch | 0.2 | 0.3 | 1.8 | 19 | |

| Indonesian | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 20 |

| Malayo-Polynesian | 2.1 | 0.2 | 21 | ||

| Norwegian | 0.2 | 1.5 | 0.6 | 22 | |

| Swedish | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 23 | |

| Korean | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 24 | |

| Vietnamese | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 25 | |

| Amerindian | 1.2 | 0.6 | 26 | ||

| Bengali | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 27 | |

| Danish | 0.5 | 1.0 | 28 | ||

| Eskimo | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 29 |

表に記されていない30--56位の言語群は合わせても全体として1%にも満たないが,念のために次のような言語である.Amharic, Annamese, Basque, Bhutanese, Catalan, Czech, Hawaiian, Hungarian, Irish, Khmer, Mongolian, Papuan, Pashto, Pidgin English, Pilipino, Polish, Provençal, Punjabi, Samoan, Scots (Gaelic), Serbo-Croatian, Tahitian, Thai (and Lao), Turkish, Urdu, Welsh, West Indian.

BDC でロシア語が妙に高い割合を示しているが,これは編集上の偏りに起因する可能性がある.偏りの可能性を差し引いて考えると,ロシア語は順位としてはアラビア語と中国語の間の12位前後に付くと思われる.

15位までの言語についてグラフ化したのが,下図である.

このグラフは,「#874. 現代英語の新語におけるソース言語の分布」 ([2011-09-18-1]) でみた Bauer の調査に基づくグラフの場合とソース言語の設定の仕方が異なるので,比較しにくいところがあるが,フランス語,ギリシア語,ラテン語,ドイツ語などが上位で健闘している様子はいずれのグラフからも見て取ることができる.スペイン語やイタリア語などのロマンス諸語も堅調といってよい.そのなかで,非印欧語として筆頭に立っているのが日本語である.アフリカ諸語,アラビア語,中国語も続いており,英語の cosmopolitan vocabulary 振りは現代においても健在といえるだろう.

・ Algeo, John. "Vocabulary." The Cambridge History of the English Language. Vol. 4. Cambridge: CUP, 1998. 57--91.

2015-03-29 Sun

■ #2162. OED によるフランス語・ラテン語からの借用語の推移 [oed][loan_word][statistics][french][latin][lexicology]

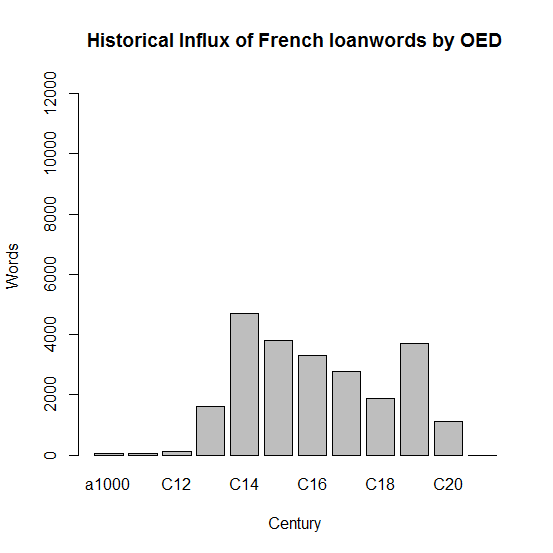

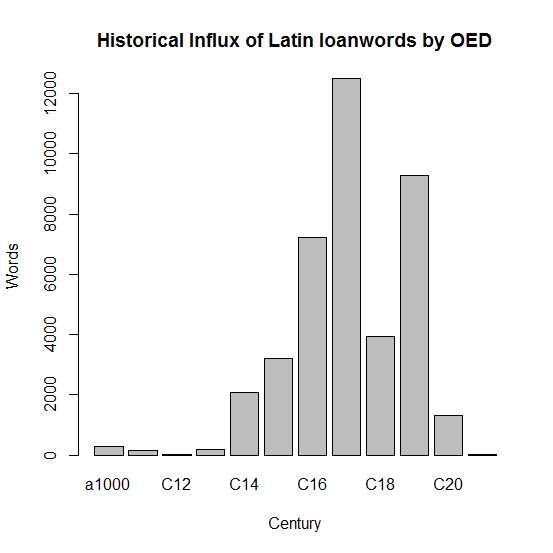

Wordorigins.org の "Where Do English Words Come From?" と題する記事では,OED をソースとした語種比率の通時的推移の調査報告がある.古英語から現代英語への各世紀に,語源別にどれだけの新語が語彙に加えられたかが解説とともにグラフで示されている.本文中にも述べられているように,見出し語の語源に関して OED の語源欄より引き出された情報は,眉に唾をつけて解釈しなければならない.というのは,語源欄にある言語が言及されていたとしても,それが借用元の語源を表すとは限らないからだ.しかし,およその参考になることは確かであり,通時的な概観のために有用であることには相違ない.

ここでは,CSV形式あるいはEXCEL形式で公開されている世紀別で語源別の数値を拝借し,フランス語とラテン語から英語語彙へ追加された借用語の推移をグラフ化して並べてみた.

|

|

得られた傾向は,一般的な概説書で述べられているものと一致する.フランス語のピークは後期中英語,ラテン語のピークは初期近代英語である.比較すると,ラテン語の規模の著しさがよくわかる.フランス語とラテン語からの借用語に関連する統計については,すでに以下のように多くの記事で取り上げてきたので,そちらも参照されたい.

[2009-08-22-1]: #117. フランス借用語の年代別分布

[2009-11-15-1]: #202. 現代英語の基本語彙600語の起源と割合

[2010-06-30-1]: #429. 現代英語の最頻語彙10000語の起源と割合

[2010-12-12-1]: #594. 近代英語以降のフランス借用語の特徴

[2011-02-16-1]: #660. 中英語のフランス借用語の形容詞比率

[2011-08-20-1]: #845. 現代英語の語彙の起源と割合

[2011-09-18-1]: #874. 現代英語の新語におけるソース言語の分布

[2012-08-11-1]: #1202. 現代英語の語彙の起源と割合 (2)

[2012-08-18-1]: #1209. 1250年を境とするフランス借用語の区分

[2012-08-20-1]: #1211. 中英語のラテン借用語の一覧

[2012-09-03-1]: #1225. フランス借用語の分布の特異性

[2012-09-04-1]: #1226. 近代英語期における語彙増加の年代別分布

[2012-11-12-1]: #1295. フランス語とラテン語の2重語

[2014-08-24-1]: #1945. 古英語期以前のラテン語借用の時代別分類

また,OED の利用に際しては,以下の記事も参照されたい.

[2010-10-10-1] #:531. OED の引用データをコーパスとして使えるか

[2010-10-14-1] #:535. OED の引用データをコーパスとして使えるか (2)

[2010-10-15-1] #:536. OED の引用データをコーパスとして使えるか (3)

[2011-01-05-1] #:618. OED の検索結果から語彙を初出世紀ごとに分類する CGI

[2011-01-29-1] #:642. OED の引用データをコーパスとして使えるか (4)

2015-03-24 Tue

■ #2157. word pair の種類と効果 [binomial][french][loan_word][chaucer][ancrene_wisse][bible]

binomial (2項イディオム)と呼ばれる "A and B" などの型の表現について,binomial の記事で扱ってきた.binomials は,word pair, paired word, doublets, collocated words などとも呼ばれる."A and B" 型に限らず広く定義すると「接続詞により結合された,同一の統語位置を占める2語」(片見,p. 170)となる(以下では呼称を word pair に統一).英語史における word pair の研究は盛んだが,それはとりもなおさず古い英語では word pair が著しく豊かだったからである.特に近代英語期の始まりまでは,ごく普通に見られた.

word pair にもいろいろな型があるが,語源的にみれば本来語か(主としてフランス語からの)借用語かという組み合わせによって英英タイプ,(順不同で)英仏タイプ,仏仏タイプに分けられる.一方,word pair の効果にもいくつかの種類が区別される.「#820. 英仏同義語の並列」 ([2011-07-26-1]) でも述べたが,文体的・修辞的な狙いもあれば,馴染みのない片方の語の理解を促すために,馴染みの深いもう片方の語を添えるという狙いもある.あるいは,「#1443. 法律英語における同義語の並列」 ([2013-04-09-1]) でみたように,特に英仏タイプの法律用語において,あえていずれか一方を選択するという労をとらなかっただけということもあるかもしれない.また,いずれの場合にも,意味を強調するという働きはある程度は含まれているのではないか.

各要素の語源に注目した分類と効果に注目した分類が,いかなる関係にあるのかという問題は興味深いが,とりわけ英仏タイプに関して,フランス借用語の意味を理解させるために本来語を添えたとおぼしき例が多いことは想像に難くない.Jespersen (89--90) は,Ancrene Riwle からの例として次のような word pair を挙げている.

cherité þet is luve

in desperaunce, þet is in unhope & in unbileave forte beon iboruwen

Understondeð þet two manere temptaciuns---two kunne vondunges---beoð

pacience, þet is þolemodnesse

lecherie, þet is golnesse

ignoraunce, þet is unwisdom & unwitenesse

一方,Chaucer は英仏タイプを文体的・修辞的に,あるいは強調の目的で使用することが多かったとされる.Jespersen (90) はこのことを以下のように例証している.

In Chaucer we find similar double expressions, but they are now introduced for a totally different purpose; the reader is evidently supposed to be equally familiar with both, and the writer uses them to heighten or strengthen the effect of the style; for instance: He coude songes make and wel endyte (A 95) = Therto he coude endyte and make a thing (A 325) | faire and fetisly (A 124 and 273) | swinken with his handes and laboure (A 186) | Of studie took he most cure and most hede (A 303) | Poynaunt and sharp (A 352) | At sessiouns ther was he lord and sire (A 355).

谷を参照した片見 (174--75) によれば,Chaucer が散文中に用いた word pairs 全体のうち73%までが英仏タイプか仏仏タイプであるとされ,Chaucer が聴衆や読者に求めたフランス語の水準の高さが想像される.

使用した word pair の種類に関して Chaucer の対極に近いところにあるものとして,片見 (174--75) は,英英タイプの比率が相対的に高い欽定訳聖書や神秘主義散文を挙げている.これらのテキストでは,英英タイプが word pairs 全体の半数近く,あるいはそれ以上を占めているという.だが,その狙いは Chaucer と異ならず,文体的・修辞的なもののようである.というのは,英英タイプを多用することで,「荒削りではあるが力強い文体」(片見,p. 175)を作り出すことに貢献しているからだ.word pair の種類と効果を考える上では,個々の作家やテキストの特性を考慮に入れる必要があるということだろう.

・ Jespersen, Otto. Growth and Structure of the English Language. 10th ed. Chicago: U of Chicago, 1982.

・ 片見 彰夫 「中世イングランド神秘主義者の散文における説得の技法」『歴史語用論の世界 文法化・待遇表現・発話行為』(金水 敏・高田 博行・椎名 美智(編)),ひつじ書房,2014年.163--88頁.

・ 谷 明信 「Chaucer の散文作品におけるワードペア使用」『ことばの響き――英語フィロロジーと言語学』(今井 光規・西村 秀夫(編)),開文社,2008年.89--116頁.

2015-03-15 Sun

■ #2148. 中英語期の diglossia 描写と bilingualism 擁護 [bilingualism][french][diglossia][popular_passage]

中英語社会が英語とフランス語による diglossia を実践していたことは,「#661. 12世紀後期イングランド人の話し言葉と書き言葉」 ([2011-02-17-1]) や「#1203. 中世イングランドにおける英仏語の使い分けの社会化」 ([2012-08-12-1]) などの記事で見てきたとおりである.しかし,その2言語使用状態に直接言及するような記述を探すのは必ずしもたやすくない.ましてや,その2言語状況について評価を下すようなコメントは見つけにくい.だが,そのなかでもこれらの事情に言及した有名な一節がある.Robert of Gloucester (fl. 1260--1300) の Chronicle からの一節で,以下,Corpus of Middle English Prose and Verse 所収の The metrical chronicle of Robert of Gloucester より該当箇所を引用しよう.

& þe normans ne couþe speke þo / bote hor owe speche (l. 7538)

& speke french as hii dude atom / & hor children dude also teche

So þat heiemen of þis lond / þat of hor blod come (l. 7540)

Holdeþ alle þulke speche / þat hii of hom nome

Vor bote a man conne frenss / me telþ of him lute

Ac lowe men holdeþ to engliss / & to hor owe speche ȝute

Ich wene þer ne beþ in al þe world / contreyes none

Þat ne holdeþ to hor owe speche / bote engelond one (l. 7545)

Ac wel me wot uor to conne / boþe wel it is

Vor þe more þat a mon can / þe more wurþe he is

ノルマン人はイングランドにやってきたときにはフランス語のみを用いており,その子孫たる "heiemen" もフランス語を保持していたこと,その一方で "lowe men" は英語のみを用いていたことが述べられている.これはまさに diglossia における H (= High variety) と L (= Low variety) の区別への直接の言及である.また,フランス語を知らないと社会的に低く見られるというコメントも挿入されている.さらに,引用の終わりのほうでは,両言語を知っているほうがよい,そのほうが社会的に価値が高いとみなされると,英仏語の bilingualism を擁護するコメントも付されている.

実際のところ,Chronicle が書かれた13世紀末には,貴族の師弟でもあえて学習しなければフランス語をろくに使いこなせないという状態になっていた.貴族の師弟のフランス語力の衰えは,「#661. 12世紀後期イングランド人の話し言葉と書き言葉」 ([2011-02-17-1]) でみたように,13世紀までにはすでに顕著になっていたようだ.しかし,フランス語の社会言語学的地位は依然として高かったため,余計にフランス語学習が奨励されたということにもなった.このような状況において Robert of Gloucester は,両言語を操れることの大切さを説いたのである.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow