2019-07-14 Sun

■ #3730. 音韻の中和,あるいは音素的重複 [terminology][phonetics][phonology][phoneme][allophone]

ある言語において,通常は対立分布を示し,したがって2つの異なる音素と認定されている2つの音が,特定の音声環境においては,その対立を失うということが起こりうる.これは音韻の中和 (neutralisation),あるいは音素的重複 (phonemic overlap) と呼ばれる.新谷 (15--17) を参照し,日本語の例によってこの音韻現象について理解していこう.

見本語のサ行子音とシャ行子音を考える.[s] と [ʃ] には「音叉」 [onsɑ] vs 「御社」 [onʃɑ],「カス」 [kɑsɯ] vs 「歌手」 [kɑʃɯ],「制度」 [seːdo] vs 「シェード」 [ʃeːdo],「そり」 [soɾi] vs 「処理」 [ʃoɾi] などの最小対 (minimal_pair) を見つけることができ,対立分布が確認できるので,別々の音素 /s/ と /ʃ/ を認定することができる.

一方,シャ行とサ行の各音を音声表記で書き出してみよう.シャ行音は [ʃɑ], [ʃi], [ʃɯ], [ʃe], [ʃo] と素直に書き表わせるが,サ行音は [sɑ], [ʃi], [sɯ], [se], [so] となる.つまり,母音 [i] が後続する場合には,シャ行とサ行の音は合一してしまう.実際の発音としては [ʃi] であれ [si] であれ,日本語としては区別なく「シ」として解釈されるのである.つまり,通常は /s/ と /ʃ/ は異なる2つの対立する音素ととらえてよいが,後ろに [i] が続く場合に限っては,対立が無意味となる,すなわち中和すると考えるわけだ.[ʃ] の立場からみれば,そのような環境においてはサ行音もシャ行音も担当することになるので,音素的重複が起こっていると表現できる.

・ 新谷 敬人 「第1章 音の体系と分類」菅原 真理子(編)『音韻論』朝倉日英対照言語学シリーズ 3 朝倉書店,2014年.1--29頁.

2019-07-13 Sat

■ #3729. 子音の「VPM ラベル」と母音の「BOR ラベル」 [phonetics][phonology][terminology]

子音や母音を音声学的に記述・参照する方法として,一般的に "voiceless bilabial plosive" 「無声両唇破裂音」 (= [p]) や "central open-mid unrounded" 「中舌半広円唇(母音)」 (= [ʌ]) などと各素性の名称を組み合わせるやり方が採用されているが,この方法自体に名前がつけられている.子音の場合は "the voice-place manner label" という順序で呼ばれるので「VPM ラベル」といい,母音の場合は "the backness-openness-(lip-)rounding label" という順序なので「BOR ラベル」という(三浦,p. 54--55).いくつか例を挙げてみよう.

・ [ŋ] = voiced velar nasal (有声軟口蓋鼻音)

・ [ç] = voicless palatal fricative (無声硬口蓋摩擦音)

・ [ɹ] = voiced postalveolar approximant (有声後部歯茎接近音)

・ [l] = voiced alveolar lateral approximant (有声歯茎側面接近音)

・ [i] = front close unrounded (前舌狭非円唇母音)

・ [ɯ] = back close unrounded (後舌狭非円唇母音)

・ [ɛ] = front open-mid unrounded (前舌半広非円唇母音)

・ [ɒ] = back open rounded (口舌広円唇母音)

VPM ラベルも BOR ラベルも,基本的な素性による基本的な呼称であり,音声学的にはさらに細分化された素性を参照した応用的な呼称があることに注意したい.子音と母音の音声学素性や音声表記については「#19. 母音四辺形」 ([2009-05-17-1]),「#1813. IPA の肺気流による子音の分類」 ([2014-04-14-1]),「#251. IPAのチャート」 ([2010-01-03-1]),「#669. 発音表記と英語史」 ([2011-02-25-1]) などを参照.

・ 三浦 弘 「第3章 子音」服部 義弘(編)『音声学』朝倉日英対照言語学シリーズ 2 朝倉書店,2012年.46--63頁.

2019-07-07 Sun

■ #3723. 音韻の有標性 [markedness][phonology][typology]

ある音韻が有標 (marked) か無標 (unmarked) かを決定する要因の問題,すなわち有標性 (markedness) を巡る指標の問題については,音韻論でも様々な議論がなされてきた.一般的に用いられている指標は,以下のものである(菅原,p. 136).

| 有標 | 無標 |

|---|---|

| 不自然,複雑,特異,予測不能 | 自然,単純,一般的,予測可能 |

| 少数の文法体系でしか許容されない | 多くの文法体系で許容される |

| 獲得時期が遅い | 獲得時期が早い |

| 言語障害で早期に失われる | 言語障害でも失われにくい |

| 無標なものの存在を示唆する | 有標なものによって存在を示唆される |

| 調音が難しい | 調音が容易 |

| 知覚的により目立つ | 知覚的に目立たない |

表の5番目の「無標なものの存在を示唆する」「有標なものによって存在を示唆される」がやや理解しにくいかもしれないので解説しておく.たとえば音節型に関して様々な言語から事例を集めると,母音だけの音節 (V) と,子音と母音からなる音節 (CV) とでは,前者が後者よりも有標であることがわかる.というのは,ほとんどの言語において V があれば必ず CV もあるからだ.しかし,逆は必ずしも真ならずであり,CV があるからといって V もあるとは限らない.換言すれば,V の存在は CV の存在を示唆するが,CV の存在は V の存在を必ずしも示唆しないということだ.このような関係は含意的普遍性 (implicational universal) と呼ばれる.

言語における有標性の問題については,「#550. markedness」 ([2010-10-29-1]),「#551. 有標・無標と不規則・規則」 ([2010-10-30-1]) でも扱ったので,そちらも参照.

・ 菅原 真理子 「第6章 最適性理論」菅原 真理子(編)『音韻論』朝倉日英対照言語学シリーズ 3 朝倉書店,2014年.133--57頁.

2019-07-06 Sat

■ #3722. 混成語は右側主要部の音節数と一致する [blend][syllable][compound][phonology]

混成語 (blend) について,「#630. blend(ing) あるいは portmanteau word の呼称」 ([2011-01-17-1]),「#631. blending の拡大」 ([2011-01-18-1]),「#876. 現代英語におけるかばん語の生産性は本当に高いか?」 ([2011-09-20-1]) などの記事で取り上げてきた.

音節数という観点から混成語をみてみると,おもしろい性質があることに気づく.混成語の音節数(モーラ数)は,そのもととなっている2単語のうち後半の語(右側主要部)の音節数(モーラ数)に一致するという事実である.

西原・菅原 (102--03) による,日本語と英語からの例を挙げよう.

| 混成語 | 音節数(モーラ数) |

| ダスト+ゾーキン → ダスキン | 3 + 4 → 4 |

| ママ+アイドル → ママドル | 2 + 4 → 4 |

| オ+シッポ → オッポ | 1 + 3 → 3 |

| smoke+fog → smog | 1 + 1 → 1 |

| breakfast+lunch → brunch | 2 + 1 → 1 |

| lunch+supper → lupper | 1 + 2 → 2 |

絶対的なルールではなく,Ebony + phonics → Ebonics, parallel + Olympics → Paralympics などの例外もみられるが,およそ当てはまるとはいえる.

一般的に,複合語においては右側主要部が品詞や意味内容を決定するとされる.混成という現象において右側主要部が語の大きさを決定するということは,右側主要部が形態音韻論的にも重要な役割を担っていることを示す.

・ 西原 哲雄・菅原 真理子 「第4章 形態構造と音韻論」菅原 真理子(編)『音韻論』朝倉日英対照言語学シリーズ 3 朝倉書店,2014年.88--105頁.

2019-07-05 Fri

■ #3721. クラス I 接辞とクラス II 接辞 [affixation][derivation][morphology][phonology][assimilation][suffix][prefix][stress]

英語の接辞 (affix) は,形態音韻論的な観点から2つの種類に区別される.それぞれクラス I 接辞,クラス II 接辞と呼ばれているが,両者は多くの点で対照的である.西原・菅原 (89--90) によって,まとめよう.

| クラス I | クラス II | |

| -al, -ard, -ative/-itive, -ian, -ic, -ion, -ity, -ous, in- など | -er, -ful, -ingN, -ish, -less, -ly, -ness, -ship, -yADJ, un- など | |

| (ア)強勢位置移動 (stress shift) | あり | なし |

| párent vs. paréntal | párent vs. párentless | |

| Cánada vs. Canádian | Fíinland vs. Fínlander | |

| átom vs. atómic | yéllow vs. yéllowish | |

| prohíbit vs. prohibítion | óbvious vs. óbviously | |

| májor vs. majórity | ácid vs. ácidness | |

| móment vs. moméntous | cítizen vs. cítizenship | |

| (イ)三音節短母音化 (trisyllabic shortening) | あり | なし |

| divíne vs. divínity | gréen vs. gréenishness | |

| sáne vs. sánity | bríne vs. bríniness | |

| obscéne vs. obscénity | ráin vs. ráininess | |

| deríve vs. derívative | róse vs. rósiness | |

| (ウ)軟口蓋音軟音化 (velar softening) | あり | なし |

| electric vs. electricity, electrician | traffic vs. traffickingN | |

| panic vs. panickyADJ | ||

| (エ)子音結合簡略化 (consonant cluster simplification) | なし | あり |

| elongate cf. long | singer | |

| bombard cf. bomb | bomber | |

| hymnalADJ cf. hymn | crumby | |

| condemnation cf. condemn | condemner | |

| (オ)接頭辞の鼻音同化 (nasal assimilation) | あり | なし |

| immoral | unmoral | |

| impatient | unpack |

概ねクラス I 接辞は外来接辞で,単語の「内側」に付き,クラス II 接辞は本来接辞で,単語の「外側」に付くという特徴をもつ.前者は形態音韻論的な変化を引き起こす傾向があるのに対して,後者は形態音韻論的に中立的である.

両者の違いは形態音韻論的な違いにとどまらず語彙層や綴字にも反映されており,様々な点で歴史言語学的な含蓄も持っている.

・ 西原 哲雄・菅原 真理子 「第4章 形態構造と音韻論」菅原 真理子(編)『音韻論』朝倉日英対照言語学シリーズ 3 朝倉書店,2014年.88--105頁.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2019-07-03 Wed

■ #3719. 日本語は開音節言語,英語は閉音節言語 [typology][syllable][phonology][markedness][japanese]

母音で終わる音節を開音節 (open syllable),子音で終わる音節を閉音節 (closed syllable) と呼ぶ.開音節をもたない言語はないが,閉音節をもたない言語はありうるので,音節のタイプとしては前者が無標,後者が有標ということになる.

日本語では撥音や促音という形をとって閉音節もあるにはあるが,音節の圧倒的多数(90%ほど)は開音節である(川越,p. 55).タイプとしては,典型的な開音節言語 (open syllable language) と呼んでよいだろう.他の開音節言語としては,イタリア語,スペイン語,フィジー語,ヨルバ語などが挙げられる.

一方,英語は閉音節が非常に多いので,タイプとしては閉音節言語 (closed syllable language) とみなしてよい.川越 (55) によると,基礎語彙850語でみると,85%が閉音節だという.他の開音節言語としては,中国語や朝鮮語が挙げられる.

無標の特徴をもつ言語を母語とする者が,有標の特徴をもつ言語を第2言語として学習しようとする際には,しばしば困難が伴う.たとえば,日本語母語話者は閉音節に不慣れなため,閉音節言語である英語を習得する際に難しさを感じるだろう.

なお,英語は閉音節言語とはいっても,「#1440. 音節頻度ランキング」 ([2013-04-06-1]) で示されるように,音節のトークン頻度でいえば開音節の占める割合は決して少なくないことを付言しておきたい.

・ 川越 いつえ 「第2章 音節とモーラ」菅原 真理子(編)『音韻論』朝倉日英対照言語学シリーズ 3 朝倉書店,2014年.30--57頁.

2019-07-01 Mon

■ #3717. 音声学と音韻論はどう違うのですか? [phonetics][phonology][sobokunagimon][romaji]

言語音を研究する言語学の分野として,音声学 (phonetics) と音韻論 (phonology) がある.いずれも大学に入って初めて学ぶ専門領域のはずなので,両分野の違いを明確に認識している人は少ないかもしれない.両者は同じ音声を扱っており密接な関係にあることは確かなのだが,言語音に対する視点は180度異なっている.このことは非常に重要である.

だが,それほど異なると言っておきながら,違いを端的に説明するのは案外むずかしい.音声学が物理的,音韻論が心理的といったところで,それほど理解はされないだろう.そこで私がこれを説明するのにしばしば持ち出すのは,ローマ字のヘボン式と訓令式の違いである.「シ」はヘボン式では shi と表記し,訓令式では si と表記する.また,「ツ」はヘボン式では tsu,訓令式では tu と表記する.ここでヘボン式はより音声学的であり,日本式はより音韻論的といえる.訓令式の si, tu は,そのままでは「シ」「ツ」の発音ではなく,まるで「スィ」「トゥ」の発音のようではないかという向きがあるかもしれないが,そのような見解はすでに英語本位の発想,「音声学」的な発想にどっぷり浸かっている視点である.訓令式の si = 「シ」,tu = 「ツ」は,日本語母語話者にとってはきわめて自然な表記である.サ行音を一貫して s で,タ行音を一貫して t で表記することは,日本語母語話者の直感を反映したすぐれて「音韻論」的な発想である.実際,私はこの文章をPC上で書きながら,ほとんどの場合「し」は shi ではなく si と,「つ」は tsu ではなく tu とタイプしている.3文字ではなく2文字のタイピングで済むので,効率的かつ合理的な方法だ.まさに「音韻論」的な発想である.

音声学と音韻論を違いを説明するには,私の言葉足らずの解説よりも,専門家による記述のほうが適切だろう.新谷 (1) より「音声学的記述と音韻論的記述」と題するセクションを引用する.

分節音 (segment) あるいは言語音 (speech sound)について記述する際には,大きく分けて音声学的 (phonetic) な方法と音韻論的 (phonological) な方法の二つがある.音声学的な記述方法は,分節音が持つ特徴を物理的な側面から観察し記述するものである.一方,音韻論的な記述方法は,分節音が他の分節音と異なるかどうか,つまり音の違いがその言語の母語話者にとって意味の違いをもたらすか否かという分節音の機能面に注目する.

seat [siːt] と set [sɛt] という単語に含まれる [iː] と [ɛ] を例にとって考えてみよう.これら二つの母音は,[iː] は口腔内で舌が相対的に前の方に位置し,また口の開きも相対的に小さい状態で調音される.[ɛ] は [iː] と同様に舌の位置が前方であるが,口の開きは [iː] よりは大きくなる.このように,分節音について物理的な特徴を述べるのが音声学的な記述である.

これに対して音韻論的記述では,[iː] と [ɛ] が英語母語話者にとって異なる母音であると認識されるかどうかが焦点となる.[iː] と [ɛ] は物理的に異なるのはもちろんであるが,seat [siːt] と set [sɛt] にみられるように,[iː] と [ɛ] の違いが英語という言語では重要な違いであることを意味する.これらを違う母音として扱わなければコミュニケーションに障害が生じ得るからである.このように意味の違いをもたらす分節音どうしは対立 (contrast) するという.このように,分節音をその機能面---もっといえば,言語使用者が頭の中で音をどう理解しているかという心的側面---に着目して述べるのが音韻論的な記述である.

ヘボン式の shi や tsu と訓令式の si や tu という表記は,したがってどちらが正しい/誤っているという類いの問題ではない.それは,より音声学的な視点に立っているか,より音韻論的な視点に立っているかの違いである.事実云々ではなく立場の違いにすぎない.「ヴァイオリン」と書くか「バイオリン」と書くかの違いも,正誤の問題ではなく,音に対する2つのアプローチの問題なのである (cf. 「#3325. 「ヴ」は日本語版の語源的綴字といえるかも?」 ([2018-06-04-1]),「#3667. 消えゆく「ヴ」」 ([2019-05-12-1]),「#3628. 外国名表記「ヴ」消える」 ([2019-04-03-1]),「#3690. 「ヴ」の根強い人気」 ([2019-06-04-1]) .

なお,音声学的な表記は [ ] で囲み,音韻論的な表記は / / で囲むのが慣習である.関連して「#669. 発音表記と英語史」 ([2011-02-25-1]) も参照.

・ 新谷 敬人 「第1章 音の体系と分類」菅原 真理子(編)『音韻論』朝倉日英対照言語学シリーズ 3 朝倉書店,2014年.1--29頁.

2019-06-30 Sun

■ #3716. 強勢位置に影響を及ぼす接尾辞 [suffix][stress][phonology][morphology][affixation][derivation]

英語の接尾辞 (suffix) には,派生語と語幹との強勢位置の異動という観点から,大きく3種類が区別される.(1) 語幹の強勢位置が保持される強勢中立接尾辞 (stress-neutral suffix),(2) 語幹の強勢位置が移動する強勢移動接尾辞 (stress-shifting suffix, stress-affecting suffix),(3) 接尾辞自体が強勢をもつ強勢請負接尾辞 (stress-bearing suffix) あるいは強勢誘因接辞 (stress-attracting suffix) の3種である.以下,福島 (88--89) より,各種の接尾辞の例を示そう.

[ 強勢中立接尾辞 ]

・ -dom: ˈfreedom, ˈkingdom

・ -en: ˈthicken, ˈwiden

・ -ful: ˈcheerful, ˈpocketful

・ -ish: ˈchildish, ˈfoolish

[ 強勢移動接尾辞 ]

A. 主強勢が接尾辞の直前の音節におかれるもの

・ -fic: scienˈtific, speˈcific

・ -ic: alˈlergic, eˈlectric

・ -ics: matheˈmatics, phoˈnetics

・ -ion: diˈversion, exˈpansion

・ -ity: faˈtality, hospiˈtality

B. 主強勢が接尾辞の2つ前の音節におかれるもの

・ -cide: ˈgenocide, ˈhomicide

・ -fy: ˈmodify, ˈsatisfy

・ -gon: ˈhexagon, ˈpentagon

・ -tude: ˈattitude, ˈsolitude

C. 主強勢が接尾辞の1つ前または2つ前の音節におかれるもの

・ -al: uniˈversal, geoˈlogical

・ -ar: faˈmiliar, ˈsingular

・ -ide: diˈoxide, ˈfluoride

・ -is: syˈnopsis, ˈemphasis

・ -ive: exˈpensive, comˈpetitive

・ -ous: treˈmendous, harˈmonious

[ 強勢請負接尾辞 ]

・ -ade: blockˈade, gingeˈrade

・ -eer: engiˈneer, volunˈteer

・ -ese: officiaˈlese, Japaˈnese

・ -esque: gardeˈnesque, pictuˈresque

・ 福島 彰利 「第5章 強勢・アクセント・リズム」服部 義弘(編)『音声学』朝倉日英対照言語学シリーズ 2 朝倉書店,2012年.84--103頁.

2019-06-29 Sat

■ #3715. 音節構造に Rhyme という単位を認める根拠 [syllable][phonetics][phonology][terminology]

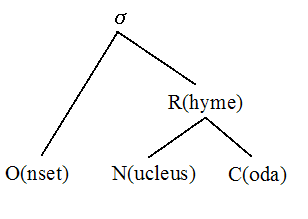

「#1563. 音節構造」 ([2013-08-07-1]) で論じたように,音韻論的には英語の音節構造として「右枝分かれ構造」 (right-branching structure) を想定することが多い.図式的に表現すれば,以下のようにまず音節 (syllable = σ) が頭子音 (onset) と韻 (rhyme) に分かれ,後者がさらに核 (nucleus) と尾子音 (coda) に分かれる構造である.

ところで,なぜこのような構造を想定するのが理論的に好都合なのだろうか.先の記事でも多少論じたが,今回は服部 (66) に従って,音声学・音韻論の観点からもう少し具体的に根拠を示そう.

英語の母音には,音節末に生起可能な開放母音と不可能な抑止母音の2種類が区別される.原則として,他の条件が同じであれば,抑止母音よりも開放母音のほうが長く発音される.また,開放母音に関しては,尾子音が後続しない場合に最も長く,次に有声尾子音が続くとき,そして無声尾子音が続くときという順序で母音の長さが短くなっていく.具体的な単語例で示せば,母音の短い順に bit < bid, beet < bead < bee と並べられることになる.

この事実を尾子音の種類に着目して言い換えれば,無声子音は有声子音よりも長く発音されるということになる.つまり,無声子音は比較的長い発音をもっているから,先行する母音はその分短く発音され,逆に有声子音は比較的短い発音をもっているから,先行する母音はその分長く発音されると解釈することができる.

このように考えると,核の母音と尾子音は長さに関して相補的・代償的な関係にあるといえる.同様の関係は頭子音と核の間には確認されないことから,上のような構造を想定するのが妥当だという結論に至るのである.

主として英語の韻文における伝統的な技巧として脚韻 (rhyme) が存在することは,それ自体では上の構造を想定する強力な根拠とはならないが,同構造が妥当であることの傍証にはなるだろう.

・ 服部 義弘 「第4章 音節・音連鎖・連続音制過程」服部 義弘(編)『音声学』朝倉日英対照言語学シリーズ 2 朝倉書店,2012年.64--83頁.

2019-05-29 Wed

■ #3684. l と r はやっぱり近い音 [phonetics][phonology][dissimilation][l][r][japanese]

日本語母語話者は英語その他の言語で区別される音素 /l/ と /r/ の区別が苦手である.日本語では異なる音素ではなく,あくまでラ行子音音素 /r/ の2つの異音という位置づけであるから,無理もない.英語を学ぶ以上,発音し分け,聴解し分ける一定の必要があることは認めるが,区別の苦手そのものを無条件に咎められるとすれば,それは心外である.生得的な苦手とはいわずとも準生得的な苦手だからである.どうしようもない.日本語母語話者が両音の区別が苦手なのは,音声学的な英語耳ができていないからというよりも,あくまで音韻論的な英語耳ができていないからというべきであり,能力の問題というよりは構造の問題として理解する必要がある.

しかし,一方で音声学的な観点からいっても,l と r は,やはり近い音であることは事実である.このことはもっと強調されるべきだろう.ともに流音 (liquid) と称され,聴覚的には母音に近い,流れるような子音と位置づけられる.調音的にいえば l と r が異なるのは確かだが,特に r でくくられる音素の実際的な調音は実に様々である(「#2198. ヨーロッパ諸語の様々な r」 ([2015-05-04-1]) を参照).そのなかには [l] と紙一重というべき r の調音もあるだろう.実際,日本語母語話者でも,ラ行子音を伝統的な歯茎弾き音 [ɾ] としてでなく,歯茎側音 [l] として発音する話者もいる.l と r は,調音的にも聴覚的にもやはり類似した音なのである.

実は,/l/ と /r/ を区別すべき異なる音素と標榜してきた英語においても,歴史的には両音が交替しているような現象,あるいは両者がパラレルに発達しているような現象がみられる.よく知られている例としては,同根に遡る pilgrim (巡礼者)と peregrine (外国の)の l と r の対立である.語源的には後者の r が正統であり,前者の l は,単語内に2つ r があることを嫌っての異化 (dissimilation) とされる.同様に,フランス語 marbre を英語が借用して marble としたのも異化の作用とされる.異化とは,簡単にいえば「同じ」発音の連続を嫌って「類似した」発音に切り替えるということである.

したがって,上記のようなペアから,英語でも l と r は確かに「同じ」音ではないが,少なくとも「類似した」音であることが例証される.英語の文脈ですら,l と r は歴史的にやはり近かったし,今でも近い.

関連して,以下の記事も参照.

・ 「#72. /r/ と /l/ は間違えて当然!?」 ([2009-07-09-1])

・ 「#1618. 英語の /l/ と /r/」 ([2013-10-01-1])

・ 「#1817. 英語の /l/ と /r/ (2)」 ([2014-04-18-1])

・ 「#1818. 日本語の /r/」 ([2014-04-19-1])

・ 「#1597. star と stella」 ([2013-09-10-1])

・ 「#1614. 英語 title に対してフランス語 titre であるのはなぜか?」 ([2013-09-27-1])

2019-05-04 Sat

■ #3659. 大母音推移の5つの問題 (2) [gvs][history_of_linguistics][phonology][sound_change][teleology]

大母音推移 gvs を扱った最近の本格的な研究書として,Stenbrenden の Long-Vowel Shifts in English, c. 1150--1700: Evidence from Spelling (2016) がある.従来の大母音推移観に修正を迫る野心的な研究だ.もっとも,著者にいわせれば大母音推移の研究ではなく,長母音推移の研究だと主張するだろう.大母音推移と見ないところに,著者のポイントがあるからだ.

Stenbrenden は,「#3552. 大母音推移の5つの問題」 ([2019-01-17-1]) で挙げた「大母音推移」論の問題点とは部分的に重複するかたちでありながらも,独自の視点から5つの方法論上の問題点を指摘している (1--3) .

1つ目は,"functional explanations seem to be teleological, suggesting that languages in a sense know where they are heading and hence resort to chain-shifts to avoid mergers" (2) という,構造言語学的な発想に基づく連鎖的推移 (chain shift) の目的論 (teleology) に対する本質的な批判である.

2つ目は,"push chain", "drag chain", あるいは同時変化といった,推移の順番に関わる従来の説は,各音素の異音変異の広さを軽視してきたという指摘である.音素と異音の関係はもっと複雑なものであり,従来の見方では単純すぎるというわけだ.

3つ目は,"push chain" や "drag chain" という名付けは,あくまで現象を記述しているにすぎず,その現象を説明しているものではない.それにもかかわらず,名付けによってあたかも説明がなされたかのように錯覚してしまっているという問題がある.ラベルが貼り付けられると満足してしまい,一種の思考停止に陥ってしまうという批判だ.

4つ目は,当該の問題は,音声学的な基盤はそっちのけで,ひとえに音韻論(の類型論)の問題としてとらえられてきたという点である.調音,聴覚,韻律,生理といった音声学的なアプローチが欠如していたのではないか.

5つ目は,最適性理論 (Optimality Theory; ot) を始めとする理論的なアプローチは,勘違いしていることが多いのではないかという批判だ.ある理論によって当該の現象をうまく説明できない場合,常識的には理論側に問題があると考えるのが普通だが,しばしば現象のほうがおかしいのではないかという議論に発展することがあるという.これでは本末転倒である.

なかなか手厳しい批判だ.ここで指摘されているのは,「大母音推移の5つの問題」というよりも「大母音推移論の5つの問題」といったほうがよいだろう.

・ Stenbrenden, Gjertrud Flermoen. Long-Vowel Shifts in English, c. 1150--1700: Evidence from Spelling. Cambridge: CUP, 2016.

2019-04-19 Fri

■ #3644. 現代英語は stress-timed な言語だが,古英語は syllable-timed な言語? [prosody][phonology][stress][vowel][typology][syllable][poetry]

「#1647. 言語における韻律的特徴の種類と機能」 ([2013-10-30-1]) でみたように,英語は stress-timed なリズム,日本語は syllable-timed (or mora-timed) なリズムをもつ言語といわれる.前者は強勢が等間隔で繰り返されるリズムで,後者は音節(モーラ)が等間隔で繰り返されるリズムである.英語に近隣の言語でいえばドイツ語は stress-timed で,フランス語やスペイン語は syllable-timed である.

このように共時的な類型論の観点からは諸言語をいずれかのリズムかに振り分けられるが,通時的にみると各言語のリズムは不変だったのだろうか,あるいは変化してきたのだろうか.

英語に関していえば,ある見方からは確かに変化してきたといえる.現代英語の stress-timed リズムの基盤にあるのは曖昧母音 /ə/ の存在である.強勢のある明確な音価と音量をもつ母音と,弱く短く発音される曖昧母音とが共存しているために,前者を核とした韻律の単位が定期的に繰り返されることになるのだ.しかし,古英語では曖昧母音が存在しなかったので,stress-timed リズムを成立させる基盤が弱かったことになる.古英語はむしろ syllable-timed リズムに近かったともいえるのである.Cable (23--24) の議論を聞こう.

To begin with, Old English did not have reduced vowels. The extensive system of inflectional endings depended on the full values of the short vowels, especially [ɑ], [ɛ], [u], and [ɔ]; and in polysyllabic words these and other short vowels were not reduced to schwa. The surprising effect is that in its lack of reduced vowels Old English can be said to have similarities with the phonological structure of a syllable-based language like Spanish. In this respect, both Old English and Spanish differ from Late Middle English and Modern English. Consequently, Old English can be hypothesized to have more of the suprasegmental structure of syllable-based languages---that is, the impression of syllable-timing---despite our thinking of Old English as thoroughly Germanic and heavily stressed.

Cable は,古英語が完全な syllable-timed な言語だと言っているわけではない.強勢ベースのリズムの要素もあるし,音節ベースのそれもあるとして,混合的なリズムだと考えている.上の節に続く文章も引用しておこう.

These deductions and hypotheses from theoretical and experimental phonology are supported in the most recent studies of the meter of Old English poems. Beowulf has never been thought of as a poem in syllabic meter. Yet the most coherent way to imagine Old English meter is as a precisely measured mix of "accentual" elements (as the meter has traditionally been understood), "syllabic" elements (which may seem more appropriate for French verse), and "quantitative" elements (which are most familiar in Greek and Latin). (Cable 24)

・ Cable, Thomas. "Restoring Rhythm." Chapter 3 of Approaches to Teaching the History of the English Language: Pedagogy in Practice. Introduction. Ed. Mary Heyes and Allison Burkette. Oxford: OUP, 2017. 21--28.

2019-01-30 Wed

■ #3565. 韻律論と分節音韻論の独立性について [gvs][vowel][prosody][phonology][ot][acquisition][evolution]

英語には,歴史的な大母音推移 (Great Vowel Shift; gvs) とは別に,現代英語の共時的な現象としての "Modern English Vowel Shift Rule (alterations)" というものがある.後者は,現代英語の派生語ペアにみられる音韻形態論的な変異に関する共時的な規則である.Chomsky and Halle に端を発し,その後の語彙形態論でも扱われてきたトピックだ.たとえば,次のようなペアの母音に関して交替がみられる.various ? variety, comedy ? comedian, study ? studious, harmony ? harmonious; divine ? divinity, serene ? serenity, sane ? sanity, reduce ? reduction, fool ? folly, profound ? profundity (McMahon 342) .

McMahon は,この共時的な規則を最適性理論 (Optimality Theory; ot) で分析した先行研究の不備を指摘しながら,同理論は韻律論 (prosody) の問題を扱うのには長けているが,母音交替のような分節音に関する問題には適用しにくいのではないかと論じている.両部門は,一般には同じ「音韻論」にくくられるとはいえ,実際には独立性が高いのではないかという.McMahon (357) は,独立性の根拠をあげながら次のように論じている.

. . . we must recognise prosodic and melodic phonology as two different systems, and in fact there are many different strands of evidence pointing in that direction. For instance, prosodic phonology shows clearer connections with emotion, with gesture, and with aspects of call systems in other primates. Prosodic and segmental phonology behave very differently in cases of language disorder and breakdown, with some children who are seriously language-impaired finding considerable compensatory strength in prosody, for instance. Prosodic phonology is also acquired early, and there is evidence that the brain lateralisation of prosody and melody is different too, with more involvement of the right hemisphere in prosody, and strong left hemisphere localisation for segmentals. If prosody phonology and segmental phonology are actually two very different systems, which have evolved differently, are processed differently, are acquired differently, and interact with different systems (as with the paralinguistic uses of prosody, for instance), then there is no need for us to expect a single theory to deal with both.

この見解は,OT の理論的な扱いに関するにとどまらず,言語学における音韻論の位置づけについても再考を促すものとなるだろう.

・ Chomsky, Noam and Morris Halle. The Sound Pattern of English. New York: Harper & Row, 1968.

・ McMahon, April. "Who's Afraid of the Vowel Shift Rule?" Language Sciences (Issues in English Phonology) 29 (2007): 341--59.

2019-01-19 Sat

■ #3554. 大母音推移の上下問題と左右問題 [gvs][phonology][sound_change][vowel][drift]

「#3552. 大母音推移の5つの問題」 ([2019-01-17-1]) で大母音推移 (gvs) にまつわる主要な問題を整理したが,ほかにも関連する難題が山積している.昨日の記事「#3553. 大母音推移の各音変化の年代」 ([2019-01-18-1]) で取り上げたように,母音四辺形でいうところの上半分の母音(高母音群)の変化は比較的早い年代に生じているが,下半分の母音(低母音群)では数十年から1世紀ほども遅れている.全体として連鎖的な推移を想定するのであれば,少しずつ時間がずれているのは自然だが,時間のずれ幅が大きい場合には,1つの大きな推移とみるのではなく,2つ(以上)の小さな推移が独立して生じたと解釈するほうがよいのではないか.だが,1つの大推移と主張するためには全体がどのくらいの時間幅に収まっていればよいのか.50年ほどならOKで,100年ではダメなのか.客観的な基準はない.この上半分と下半分の連結・分離の問題を「大母音推移の上下問題」と呼んでおこう.

もう1つ「大母音推移の左右問題」と呼べる問題がある.伝統的な大母音推移の説では,左側の母音(前舌母音群)と右側の母音(後舌母音群)が平行的に上げや2重母音化を経たことになっており,左右の対称性がはなから前提とされている.しかし,左側が変化すれば必然的に右側も変化する(あるいはその逆)ということは特に音韻論的に支持されるわけではなく,一種の美学にすぎない(「#1405. 北と南の大母音推移」 ([2013-03-02-1]) を参照).そうでないと言うならば,対称性を前提としてよいと考える根拠が欲しい.あるいは全般的に長母音の上げを示す駆流 (drift) が,英語の歴史(ないしは言語の歴史)にはあるということだろうか.そうであるならば,やはりその証拠が欲しい.

Krug は「上下問題」と「左右問題」という表現は使わずとも両問題に言及しながら,大母音推移を巡る様々な立場は,言語変化の事実に関する見解の相違というよりは,定義に関する見解の相違だと言い切る.いずれの立場も,それ自体では正しいとも誤っているともいえない,ということだ.

In terms of the classic musical chairs analogy, we might ask: how long may it take for a chair (or a gap in the system) to be filled to still qualify as one and the same game? For those theorists who allow a gap of up to 150 years . . . the whole series of changes . . . can be interpreted as forming a unitary Great vowel Shift --- even though . . . it would seem preferable to speak of one shift in the back and one in the front since the two are not interrelated. For those who require lockstep or a maximum time gap of 50 years, however, it will be two smaller shifts (affecting the upper half of the ME vowel inventory) followed by another small chain shift raising ME /aː/ and /ɛː/ in the first half of the 17th century plus an individual, but roughly contemporaneous change from ME /ɔː/ to [oː]. Both of these positions are legitimate and neither one is inherently superior from an analytic point of view.

・ Krug, Manfred. "The Great Vowel Shift." Chapter 14 of The History of English. 4th vol. Early Modern English. Ed. Laurel J. Brinton and Alexander Bergs. Berlin: Mouton de Gruyter, 2017. 241--66.

2019-01-18 Fri

■ #3553. 大母音推移の各音変化の年代 [gvs][phonology][sound_change][timeline][chronology][vowel]

昨日の記事「#3552. 大母音推移の5つの問題」 ([2019-01-17-1]) で取り上げたように,大母音推移 (gvs) には様々な問題が立ちはだかっている.昨日挙げた5点のすべてに通底する根本的な問いは,当時の書き言葉からしか得られない情報に基づき,いかに正しく音価を復元しうるのかという文献学的な問題である.綴字の分析や解釈の仕方に応じて,各長母音・2重母音の音価や変化のタイミングに関する結論が,研究者間で異なってしまうということになりかねない.これが大母音推移研究の最大の難問なのである.

しかし,膨大な研究の蓄積により,各音変化の年代についてある程度の事実が分かってきていることも確かである.綴字以外にも,詩の脚韻の慣習,脚韻語の辞書,正音学者による記述なども音価の特定に貢献してきたし,情報を総合すればある程度の実態が浮かび上がってくるものである.Krug (249) は,主要な先行研究をまとめる形で,大母音推移の各変化の生じた年代を示す図を作成した.以下に,"Dating the changes of Middle English long vowels" と題されたその図を再現しよう.

| Middle English | c.1500 | c.1600 | c.1700 | Modern English | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| c.1300 | (RP) | ||||||||

| (I) | iː | > | ɪi | > | əɪ | > | aɪ | ≈ | aɪ |

| (II) | uː | > | ʊu | > | əʊ | > | aʊ | ≈ | aʊ |

| (III) | eː | > | iː | ≈ | iː | ||||

| (IV) | oː | > | uː | ≈ | uː | ||||

| (V) | ɛː | > | e̞ː | > | eː | > | iː | ≈ | iː |

| (VI) | ɔː | > | oː | > | oʊ > əʊ | ||||

| (VII) | aː | > | æː > ɛː | > | eː | > | eɪ |

この図をみるかぎり,少なくとも (I)--(IV) の変化,すなわち母音四辺形でいうところの上半分の長母音が経た変化は,14--15世紀という比較的早い段階で生じており,しかも互いに関わりあっているかのように思われる.この4つについては「推移」を語ることは許されるだろう.

続いて,16--17世紀半ばにかけて,(V)--(VII) の下半分の長母音が変化しているようにみえるが,特に低母音の /aː/ の動きは,かなり遅い時期までずれ込んでいるようだ.これを信じるならば,低母音から始まったとする伝統的な「押し上げ推移」 (push chain) の仮説は少なくとも否定されるだろう.

しかし,/aː/ の変化が上半分の諸変化の年代から100年ほど遅れていることを考慮すると,この時間差は一連の「推移」を断ち切るほどに大きいとみるべきだろうか,あるいは十分に小さいのだろうか.この問題を巡っても様々な意見があり,議論の終着点はみえない.

・ Krug, Manfred. "The Great Vowel Shift." Chapter 14 of The History of English. 4th vol. Early Modern English. Ed. Laurel J. Brinton and Alexander Bergs. Berlin: Mouton de Gruyter, 2017. 241--66.

2019-01-17 Thu

■ #3552. 大母音推移の5つの問題 [gvs][history_of_linguistics][phonology][merger][sound_change][dialectology][vowel]

大母音推移 (gvs) の研究は,Jespersen が1909年にこの用語を導入して以来,110年もの間,英語史や音韻論の研究者を魅了してきた.長い研究史のなかでも,この40年ほどは,この変化が本当に「大」であるのか,そして「推移」であるのかという本質的な問題に注目が集まってきた.その過程で GVS の様々な側面が議論されてきたが,特に重要な論題を整理すると5点にまとめられるという.Lass と Stockwell and Minkova を参照した Krug (242--43) より,その5点を示そう.

(i) Inception: where in the vowel space did the series of change begin?

(ii) Order: what is the chronology of individual and overlapping changes?

(iii) Structural coherence: are we dealing with interdependent changes forming a unitary overarching change or with local and independent changes?

(iv) Mergers: is the assumption of non-merger, i.e. preservation of phonemic contrasts, viable for language change in general and met in the specific changes of the GVS?

(v) Dialects: how do we deal with dialects which did not undergo the same changes as southern English or in which the changes proceeded in a different order?

この5点について丁寧に論じているのが,McMahon である.McMahon は,個々の問題に対して単純に答えを出すことはできないとしながらも,従来の「大母音推移」の呼称は妥当なのではないかと結論している.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. London: Allen and Unwin, 1909.

・ Krug, Manfred. "The Great Vowel Shift." Chapter 14 of The History of English. 4th vol. Early Modern English. Ed. Laurel J. Brinton and Alexander Bergs. Berlin: Mouton de Gruyter, 2017. 241--66.

・ Lass, Roger. "Rules, Metarules and the Shape of the Great Vowel Shift". English Phonology and Phonological Theory: Synchronic and Diachronic Studies. Ed. Roger Lass. Cambridge: CUP, 1976. 51--102.

・ Stockwell, Robert and Donka Minkova. "The English Vowel Shift: Problems of Coherence and Explanation." Luick Revisited. Ed. Dieter Kastovsky, Gero Bauer, and Jacek Fisiak. Tübingen: Gunter Narr, 1988. 355--94.

・ McMahon, April. "Restructuring Renaissance English." The Oxford History of English. Ed. Lynda Mugglestone. Oxford: OUP, 147--77.

2018-12-05 Wed

■ #3509. 韻律音韻論からみたアクセント移動 [metrical_phonology][stress][phonology][prosody]

現代英語で fifteen は /fɪfˈtiːn/ のように第2音節にアクセントが落ちるが,fifteen boys となると /ˌfɪftiːn ˈbɔɪz/ のように boys に最も強いアクセントが置かれる一方,fifteen においては第2音節よりも第1音節のほうが相対的に強くなる.これは,第1アクセントであれ第2アクセントであれ,2つのアクセントが隣接音節に連続して現われるのを避けるために,アクセント位置の調整機能が作動したためであると説明される.

このアクセント位置の調整機能を韻律音韻論 (metrical_phonology) の立場から定式化しようとすると,例えば次のようになる(高橋,pp. 34--35).まず fifteen 単体についての図を (1) に挙げよう.

(1) fifteen

| * | 語の主アクセント | |

| * | * | 語アクセント |

| fif | ti:n | 音節 |

この図は fifteen の韻律グリッドを示している.アクセントを記述するのに,何段階かの階層を用意するのが韻律音韻論の特徴である.ここでは「語アクセント」と「語の主アクセント」という2つの階層が用意されている.各音節を垂直方向にみて,より多く星印が付されている音節に,より強いアクセントが置かれるという決まりだ.つまり,fifteen は第2音節がより強く,第1音節がそれより弱いということになる.

次に,boys を加えて名詞句としてみよう.

(2) fifteen boys (調整前)

| * | 句アクセント | ||

| * | * | 語の主アクセント | |

| * | * | * | 語アクセント |

| fif | ti:n | boiz | 音節 |

(1) の横方向に boys の1音節分を加え,縦方向に「句アクセント」の階層を上乗せした韻律グリッドである.英語の名詞句では主要部 boys に最も強いアクセントが置かれるが,それは3つの星印で示されている.しかし, 英語の韻律上の規則として,隣接する2音節がともに2つ(以上)の星印をもっていることは許容されない(と考えておく).これにより,赤の星印で示したように,隣接する4つのマス目に星印が配置されるのはルール違反となる.そこで,違反を回避する方法が模索される.いくつかの可能性があるが,ここでは左上の赤い星印が1マス左にずれると想定しておく.すると,この調整により次の (3) の韻律グリッドが生成される.

(3) fifteen boys (調整後)

| * | 句アクセント | ||

| * | * | 語の主アクセント | |

| * | * | * | 語アクセント |

| fif | ti:n | boiz | 音節 |

これは,実際の fifteen boys のアクセントの種類と位置を正確に表現している韻律グリッドとなる.以上のステップが唯一の可能性ではないが,少なくとも妥当性の高い仮説の1つではあろう.以上が,韻律音韻論でアクセント(移動)の問題を扱う際の基本的な考え方である.

・ 高橋 幸雄 「第1章 音の構造について ――音声学・音韻論――」西原 哲雄(編)『言語学入門』朝倉日英対照言語学シリーズ 3 朝倉書店,2012年.9--38頁.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2018-11-07 Wed

■ #3481. 日本語のガ行鼻濁音の奥深さ? [phonology][phoneme][phonaesthesia][language_myth][sociolinguistics][phonetics][consonant][nasal]

11月2日の読売新聞朝刊に「鼻濁音 大人の奥深さ醸し出す」と題する記事が掲載されていた.ボサ・ノヴァ・アーティストの中村善郎氏による「もったいない語辞典」の記事である.

〽夕焼け空がマッカッカ とんびがくるりと輪を描いた――.三橋美智也の「夕焼けとんび」で,子供の頃心に残った一節.「とんびが」の「が」が「ンガ」という感じに近く,見事な鼻濁音.その頃知識はなかったけれど,話し言葉と違い,歌の中では甘く丸く響く.それが綺麗だな,と思っていた.

鼻濁音は鼻に抜くと云うか,僕の印象では鼻の奥を後ろに広げて響かせる.普通に発音すると浅くがさつで耳障りな濁音を,柔らかく奥行きのある音に.邦楽や昭和の歌謡曲などでは必須の鼻濁音だが,ほぼ姿を消した.鼻濁音が醸し出すのは一定の距離感を崩さない大人の佇まいと奥深さ.濁音は押し付けがましく幼い自己主張.時にはそれが可愛さにも繋がるが.普段着のままの濁音,居住まいを正す鼻濁音,そんな面もある気がする.

ポルトガル語で歌うボサ・ノヴァは鼻音系を駆使する.ポル語自体の特徴であるがそれ以上に,生の感情を投げつけるような無粋さとは対極のあり方が,より美しい発音を求める…….ジョアン・ジルベルトを聴くとそんな風に思う.

鼻音を駆使する事は身体の後ろにも声を広げ,身体全体を響かせる事を可能に.その場を埋め尽くす声.発信すると云うよりは場の空気を変える.そう云ったかつての表現にも学ぶことは多いと思う.

距離を置く大人の /ŋ/ と押しつけがましい子供っぽい /g/ という対比がおもしろい.ガ行鼻濁音鼻濁音が「甘く丸く響く」というのも,不思議と共感できる.ガ行鼻濁音が喚起するポジティヴなイメージは,広く共有されるものかもしれない.

音声学や音韻論の立場からいえば,もちろんガ行鼻濁音も1子音にすぎない.日本語(共通語)では /g/ の異音,英語では独立した音素という違いはあるが,各言語を構成する1音にすぎず,機能的には他の異音や音素と変わるところがない.そこに何らかのイメージが付随しているとすれば,上記のような聴覚心理的な音感覚性 (phonaesthesia) の問題か,あるいは社会音声学的な問題だろう.

英語の /ŋ/ を社会音声学的な観点から扱った話題としては,-ing 語尾に関するものが知られている(「#1363. なぜ言語には男女差があるのか --- 女性=保守主義説」 ([2013-01-19-1]),「#1370. Norwich における -in(g) の文体的変異の調査」 ([2013-01-26-1]),「#1508. 英語における軟口蓋鼻音の音素化」 ([2013-06-13-1]),「#1764. -ing と -in' の社会的価値の逆転」 ([2014-02-24-1]) を参照).厳密には /ŋ/ 音そのものの問題というよりも,/ŋ/ 音を含む形態素の異形態の問題というべきだが,これらの記事を読んでもらえば分かるように,音に付随するイメージは,普遍的なものというよりも,多分に言語共同体に依存する社会的なものかもしれない.標題の「日本語のガ行鼻濁音の奥深さ」も,自然なものというよりも,社会的なものなのかもしれない.

2018-11-03 Sat

■ #3477. 2種類の音変化 --- 強化と弱化 [phonetics][phonology][sound_change][consonant][vowel][terminology][sonority]

音変化には,互いに逆向きの2種類のタイプがある.強化 (fortition, strengthening) と弱化 (lenition, weakening) である.各々について服部 (49) の記述を引用する.

[ 強化 ] 知覚上の観点から聞き手が理解しやすいように,隣接する分節音との対立を強めたり,個々の分節音の際立った特性を強めることをいう.発話に際し,調音エネルギーの付加を伴う.たとえば,異化 (dissimilation),長母音化 (vowel lengthening),二重母音化 (diphthongization),音添加 (addition),音節化 (syllabification),無声化 (devoicing),帯気音化 (aspiration) などがこれに含まれる.一般的に,調音時の口腔内の狭窄をせばめる方向に向かうため,子音的特性を強めることになる.

[ 弱化 ] 話し手による調音をより容易にすることをいう.強化に比べ,調音エネルギーは少なくて済む.同化 (assimilation),短母音化 (vowel shortening),単一母音化 (monophthongization),非音節化 (desyllabification),音消失 (debuccalization),有声化 (voicing),鼻音化 (nasalization),無気音化 (deaspiration),重複子音削除 (degemination) などを含む.強化とは逆に,子音性を弱め,母音性を高めることになる.

調音上の負担を少なくするという「話し手に優しい」弱化に対して,知覚上の聞き取りやすさを高めるという「聞き手に優しい」強化というペアである.会話が話し手と聞き手の役割交替によって進行し,互いに釣り合いが取れているのと平行して,音変化も弱化と強化のバランスが保たれるようになっている.どちらかのタイプ一辺倒になることはない.

服部 (49) は2種類の音変化が生じる動機づけについて「リズム構造に合わせる形で生じる」とも述べている.これについては「#3466. 古英語は母音の音量を,中英語以降は母音の音質を重視した」 ([2018-10-23-1]) を参照.

・ 服部 義弘 「第3章 音変化」 服部 義弘・児馬 修(編)『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.47--70頁.

2018-10-23 Tue

■ #3466. 古英語は母音の音量を,中英語以降は母音の音質を重視した [sound_change][phonology][prosody][vowel][diphthong][isochrony][functionalism][gvs]

母音の弁別的特徴として何が用いられてきたかという観点から英語史を振り返ると,次のような傾向が観察される.古英語では主として音量の差(長短)が利用され,中英語以降では主として音質の差(緊張・弛緩)が利用されるようになったという変化だ.服部 (67) は,これについて次のように述べている.

その原因は英語のリズム構造に帰せられるものと考えられる.つまり,韻脚拍リズムを基盤とする英語は,各韻脚をほぼ同程度の長さにする必要があるため,長さがリズムの調整役として重要な役割を果たす.そのため母音の弁別的特徴は音質(緊張・弛緩)に託し,長さの方はリズム調整のために弁別性から解放したと解釈することができる.

英語史において,音量の差と音質の差は,異なる目的で利用されるように変化してきたという見方である.これは壮大な音韻史観,韻律史観であり,歴史的な類型論 (typology) の立場から検証可能な仮説でもある.また逆からみれば,韻脚拍リズムではなく音節(あるいはモーラ)拍リズムを基盤とする日本語のような言語では,このような音量と音質の発展に関する傾向はさほど見出せないだろうということも予測させる.英語の音韻史記述に影響を及ぼす仮説であることはもちろん,現代英語の共時的な音韻論の記述や発音記号の表記などにも関連する点で,刺激的な議論だ.関連して「#3387. なぜ英語音韻史には母音変化が多いのか?」 ([2018-08-05-1]) も参照.

・ 服部 義弘 「第3章 音変化」服部 義弘・児馬 修(編)『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.47--70頁.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow