2016-09-11 Sun

■ #2694. EDD Online (2) [dialect][web_service][corpus][lmode][lexicography][edd][dictionary]

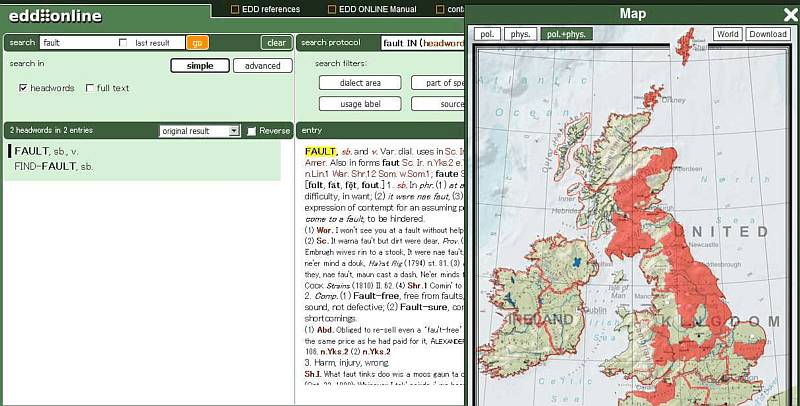

「#868. EDD Online」 ([2011-09-12-1]) で紹介したように,Joseph Wright による The English Dialect Dictionary の電子化プロジェクトが Innsbruck 大学で進められていたが,つい最近完成したとの知らせを受けた.これまでウェブ上のサービスではアカウント取得が必要だったが,これで直接自由にアクセスできるようになった.こちらの EDD Online からどうぞ.

機能も充実しており,例えば上のスクリーンショットのように,検索語と関連して辞書内に言及されている方言地域を地図上で確認できる機能がある.ちょうど語源的綴字 (etymological_respelling) に関する調査の関係で,言及されている方言地域が地図上で確認できれば便利だろうと思っていた矢先だったので,嬉しい.

また,紙媒体の元祖 The English Dialect Dictionary のページをイメージとして確認することもできる.検索については,dialect area, part of speech, phonetic, etymology, usage label, source, morphemic, time span など各種カテゴリーによるサーチが可能.

利用マニュアルも閲覧できるので,参照しながらあれこれといじってみることをお薦めする.

・ Wright, Joseph, ed. The English Dialect Dictionary. 6 vols. Henry Frowde, 1898--1905.

2016-03-11 Fri

■ #2510. Johnson の導入した2種類の単語・綴字の(非)区別 [johnson][spelling][orthography][lexicography][doublet][latin][french][etymology]

Samuel Johnson (1709--84) の A Dictionary of the English Language (1755) は,英語史上の語彙や綴字の問題に関する話題の宝庫といってよい.その辞書とこの大物辞書編纂者については,「#1420. Johnson's Dictionary の特徴と概要」 ([2013-03-17-1]),「#1421. Johnson の言語観」 ([2013-03-18-1]) ほか,johnson の記事ほかで話題を提供してきた.今回は,現代英語の書き手にとって厄介な practice (名詞)と practise (動詞)のような2種類の単語・綴字の区別について,Johnson が関与していることに触れたい.

Horobin (148) によれば,中英語では practice も practise も互いに交換可能なものとして用いられていたが,Johnson の辞書の出版により現代の区別が確立したとしている.Johnson は見出し語として名詞には practice を,動詞には practise を立てており,意識的に区別をつけている.ところが,Johnson 自身が辞書の別の部分では品詞にかかわらず practice の綴字を好んだ形跡がある.例えば,To Cipher の定義のなかに "To practice arithmetick" とあるし,Coinage の定義として "The act or practice of coining money" がみられる.

Johnson が導入した区別のもう1つの例として,council と counsel が挙げられる.この2語は究極的には語源的なつながりはなく,各々はラテン語 concilium (集会)と consilium (助言)に由来する.しかし,中英語では意味的にも綴字上も混同されており,交換可能といってよかった.ところが,語源主義の Johnson は,ラテン語まで遡って両者を区別することをよしとしたのである (Horobin 149) .

さらにもう1つ関連する例を挙げれば,現代英語では非常に紛らわしい2つの形容詞 discreet (思慮のある)と discrete (分離した)の区別がある.両語は語源的には同一であり,2重語 (doublet) を形成するが,中英語にはいずれの語義においても,フランス語形 discret を反映した discrete の綴字のほうがより普通だった.ところが,16世紀までに discreet の綴字が追い抜いて優勢となり,とりわけ「思慮深い」の語義においてはその傾向が顕著となった.この2つの形容詞については,Johnson が直に区別を導入したというわけではなかったが,辞書を通じてこの区別を広め確立することに貢献はしただろう (Horobin 149) .

このように Johnson は語源主義的なポリシーを遺憾なく発揮し,現代にまで続く厄介な語のペアをいくつか導入あるいは定着させたが,妙なことに,現代ではつけられている区別が Johnson では明確には区別されていないという逆の例もみられるのだ.「#2440. flower と flour (2)」 ([2016-01-01-1]) で取り上げた語のペアがその1例だが,ほかにも現代の licence (名詞)と license (動詞)の区別に関するものがある.Johnson はこの2語をまったく分けておらず,いずれの品詞にも license の綴字で見出しを立てている.Johnson 自身が指摘しているように名詞はフランス語 licence に,動詞はフランス語 licencier に由来するということであれば,語源主義的には,いずれの品詞でも <c> をもつ綴字のほうがふさわしいはずだと思われるが,Johnson が採ったのは,なぜか逆のほうの <s> である (Horobin 148) .Johnson は,時々このような妙なことをする.なお,defence という名詞の場合にも,Johnson は起源がラテン語 defensio であることを正しく認めていたにもかかわらず,<c> の綴字を採用しているから,同じように妙である (Horobin 149) .Johnson といえども,人の子ということだろう.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

2016-03-05 Sat

■ #2504. Simon Horobin の "A history of English . . . in five words" [link][hel_education][anglo-saxon][french][loan_word][lexicology][lexicography][johnson]

2月23日付けで,オックスフォード大学の英語史学者 Simon Horobin による A history of English . . . in five words と題する記事がウェブ上にアップされた.英語に現われた年代順に English, beef, dictionary, tea, emoji という5単語を取り上げ,英語史的な観点からエッセー風にコメントしている.ハイパーリンクされた語句や引用のいずれも,英語にまつわる歴史や文化の知識を増やしてくれる良質の教材である.こういう記事を書きたいものだ.

以下,5単語の各々について,本ブログ内の関連する記事にもリンクを張っておきたい.

1. English or Anglo-Saxon

・ 「#33. ジュート人の名誉のために」 ([2009-05-31-1])

・ 「#389. Angles, Saxons, and Jutes の故地と移住先」 ([2010-05-21-1])

・ 「#1013. アングロサクソン人はどこからブリテン島へ渡ったか」 ([2012-02-04-1])

・ 「#1145. English と England の名称」 ([2012-06-15-1])

・ 「#1436. English と England の名称 (2)」 ([2013-04-02-1])

・ 「#2353. なぜアングロサクソン人はイングランドをかくも素早く征服し得たのか」 ([2015-10-06-1])

・ 「#2493. アングル人は押し入って,サクソン人は引き寄せられた?」 ([2016-02-23-1])

2. beef

・ 「#331. 動物とその肉を表す英単語」 ([2010-03-24-1])

・ 「#332. 「動物とその肉を表す英単語」の神話」 ([2010-03-25-1])

・ 「#1583. swine vs pork の社会言語学的意義」 ([2013-08-27-1])

・ 「#1603. 「動物とその肉を表す英単語」を最初に指摘した人」 ([2013-09-16-1])

・ 「#1604. 「動物とその肉を表す英単語」を次に指摘した人たち」 ([2013-09-17-1])

・ 「#1966. 段々おいしくなってきた英語の飲食物メニュー」 ([2014-09-14-1])

・ 「#1967. 料理に関するフランス借用語」 ([2014-09-15-1])

・ 「#2352. 「動物とその肉を表す英単語」の神話 (2)」 ([2015-10-05-1])

3. dictionary

・ 「#603. 最初の英英辞書 A Table Alphabeticall (1)」 ([2010-12-21-1])

・ 「#604. 最初の英英辞書 A Table Alphabeticall (2)」 ([2010-12-22-1])

・ 「#609. 難語辞書の17世紀」 ([2010-12-27-1])

・ 「#610. 脱難語辞書の18世紀」 ([2010-12-28-1])

・ 「#726. 現代でも使えるかもしれない教育的な Cawdrey の辞書」 ([2011-04-23-1])

・ 「#1420. Johnson's Dictionary の特徴と概要」 ([2013-03-17-1])

・ 「#1421. Johnson の言語観」 ([2013-03-18-1])

・ 「#1609. Cawdrey の辞書をデータベース化」 ([2013-09-22-1])

4. tea

・ 「#756. 世界からの借用語」 ([2011-05-23-1])

・ 「#1966. 段々おいしくなってきた英語の飲食物メニュー」 ([2014-09-14-1])

5. emoji

・ 「#808. smileys or emoticons」 ([2011-07-14-1])

・ 「#1664. CMC (computer-mediated communication)」 ([2013-11-16-1])

英語語彙全般については,「#756. 世界からの借用語」 ([2011-05-23-1]), 「#1526. 英語と日本語の語彙史対照表」 ([2013-07-01-1]) をはじめとして,lexicology や loan_word などの記事を参照.

2015-10-16 Fri

■ #2363. hapax legomenon [hapax_legomenon][terminology][lexicology][lexicography][word_formation][productivity][bible][zipfs_law][frequency][corpus][shakespeare][chaucer]

昨日の記事「#2362. haplology」 ([2015-10-15-1]) でギリシア語の haplo- (one, single) に触れたが,この語根に関連してもう1つ文献学や辞書学の用語としてしばしば出会う hapax (legomenon) を取り上げよう.ある資料のなかで(タイプ数えではなくトークン数えで)1度しか用いられていない語(句)を指す.ギリシア語の hapax (once) + legomenon (something said) からなる複合語だ.複数形は hapax legomena という.

"nonce word" を hapax legomenon と同義としている辞書もあるが,前者は「臨時語」と訳され「その時限りに用いる語」を指す.nonce-word は新語の臨時的な生産性を念頭に用いられることが多いのに対し,hapax legomenon は文献に現われる回数が1度であることに焦点が当てられているという違いが感じられる.nonce (その場限りの)という語の語源については,「#1306. for the nonce」 ([2012-11-23-1]) を参照.

hapax legomenon は,聖書の注釈との関連で,しばしば言及されてきた歴史がある.OED によると英語における初例は1692年のことで,"J. Dunton Young-students-libr. 242/1 There are many words but once used in Scripture, especially in such a sence, and are called the Apax legomena." とある.

文献学や語源学において,hapax legomenon はしばしば問題となる.その語の語源はおろか,意味すら不明であることが少なくない.語彙論や辞書学では,それを一人前の「語」として認めてよいのか,何かの間違いではないか,辞書に掲載すべきか否か,という頭の痛い問題がある (see 「#912. 語の定義がなぜ難しいか (3)」 ([2011-10-26-1])) .一方で,語形成やその生産性という観点からは,hapax legomenon は重要な考察対象となる.というのは,1度だけ臨時的に出現するためには,話者の生産的な語形成機構が前提とされなければならないからである (see 「#938. 語形成の生産性 (4)」 ([2011-11-21-1])) .

だが,実際のところ halax legomenon は決して少なくない.このことは,ジップの法則に照らせば驚くべきことではないだろう (see 「#1101. Zipf's law」 ([2012-05-02-1]), 「#1103. GSL による Zipf's law の検証」 ([2012-05-04-1])) .英語の例としては,Chaucer の用いたnortelrye (education) や Shakespeare の honorificabilitudinitatibus, また Dickens の sassigassity (audacity?) などが挙げられる.

2015-06-16 Tue

■ #2241. Dictionary of Canadianisms on Historical Principles [canadian_english][dictionary][lexicography][world_englishes][link][variety]

先日,カナダの University of British Columbia で開催された SHEL-9/DSNA-20 Conference (The 9th Studies in the History of the English Language Conference) に参加してきた.発表の1つに,DCHP-2 プロジェクトに関する中間報告があった.DCHP-2 とは,歴史的原則によって編まれたカナダ語法の辞書 Dictionary of Canadianisms on Historical Principles の第2版である.初版は1967年に出版されており,2013年には電子化されたものが DCHP-1 としてウェブ上で公開されている.DCHP-2 は UBC が主体となって編纂を進めており,完成に近づいているようなので,遠からず公開されることになるだろう.発表では,編纂に関わる UBC の学生が,部分的に DCHP-2 のデモを見せてくれたが,なかなか充実した内容のようだ.

その発表では,ある語(句),意味,語法が Canadianism であるというとき,何をもって Canadianism とみなすのかという定義の問題について,基本方針が示されていた.大雑把にいえば,カナダで使用される英語だけでなく,アメリカ英語,イギリス英語,その他の英語変種のコーパスを比較対象として用い,カナダで用いられる英語に統計的に使用が偏っているものを Canadianism とみなすという方針が貫かれている.それぞれの数値はグラフで可視化され,複数コーパス利用の長所が最大限に活かされているようだ.このようなグラフが容易に得られるようになれば,英語変種間の多角的な比較も促進されるだろう.

伝統的,逸話的に Canadianism とみなされてきた語句については,上記の方針の下でとりわけ批判的な検討が加えられ,場合によっては Canadianism とみなすことはできないという結論が下されることもあるという.一方,Canadianism として認定されたものについては,コーパスからの用例や出典の掲載はもちろん,歴史的背景についても詳しい記述が施される.

DCHP-2 が完成すれば,カナダ英語研究に弾みがつくことは間違いない.カナダ英語に限らず,○○英語の辞書やコーパスの編纂がますます活気づいてくれば,変種間の比較もしやすくなり,新たな英語研究の道が開けるはずである.21世紀的な英語学の形の1つだろう.

また,このプロジェクトは,変種とは何かという本質的な問題を再検討するす機会を提供してくれているようにも思われる.一体 Canadianism とは何か.言語学的に定義できるのか,あるいはひとえに社会的,イデオロギー的にしか定義できないものか.Lilles のようにカナダ英語を「神話」とみる者もいれば,実在すると主張する者もいる.これは,Canadianism に限らず,Americanism, Britishism など「○○語法」を指す -ism のすべてに関わる問題である.変種 (variety) を巡る論考については,「#415. All linguistic varieties are fictions」 ([2010-06-16-1]),「#1373. variety とは何か」 ([2013-01-29-1]),「#2116. 「英語」の虚構性と曖昧性」 ([2015-02-11-1]) などを参照されたい.

加えて,カナダ英語の歴史と概要については,「#313. Canadian English の二峰性」 ([2010-03-06-1]),「#1733. Canada における英語の歴史」 ([2014-01-24-1]) も参照.

・ Lilles, Jaan. "The Myth of Canadian English." English Today 62 (April 2000): 3--9, 17.

2014-10-17 Fri

■ #1999. Chuo Online の記事「カタカナ語の氾濫問題を立体的に視る」 [japanese][katakana][kanji][lexicology][lexicography][inkhorn_term][loan_word][waseieigo][link]

ヨミウリ・オンライン(読売新聞)内に,中央大学が発信するニュースサイト Chuo Online がある.そのなかの 教育×Chuo Online へ寄稿した「カタカナ語の氾濫問題を立体的に視る」と題する私の記事が,昨日(2014年10月16日)付で公開されたので,関心のある方はご参照ください.ちょうど今期の英語史概説の授業で,この問題の英語版ともいえる初期近代英語期のインク壺語 (inkhorn_term) を巡る論争について取り上げる矢先だったので,とてもタイムリー.数週間後に記事の英語版も公開される予定. *

上の投稿記事に関連する内容は本ブログでも何度か取り上げてきたものなので,関係する外部リンクと合わせて,この機会にリンクを張っておきたい.

・ 文化庁による平成25年度「国語に関する世論調査」

・ 「#32. 古英語期に借用されたラテン語」 ([2009-05-30-1])

・ 「#296. 外来宗教が英語と日本語に与えた言語的影響」 ([2010-02-17-1])

・ 「#478. 初期近代英語期に湯水のように借りられては捨てられたラテン語」 ([2010-08-18-1])

・ 「#576. inkhorn term と英語辞書」 ([2010-11-24-1])

・ 「#609. 難語辞書の17世紀」 ([2010-12-27-1])

・ 「#845. 現代英語の語彙の起源と割合」 ([2011-08-20-1])

・ 「#1067. 初期近代英語と現代日本語の語彙借用」 ([2012-03-29-1])

・ 「#1202. 現代英語の語彙の起源と割合 (2)」 ([2012-08-11-1])

・ 「#1408. インク壺語論争」 ([2013-03-05-1])

・ 「#1410. インク壺語批判と本来語回帰」 ([2013-03-07-1])

・ 「#1411. 初期近代英語に入った "oversea language"」 ([2013-03-08-1])

・ 「#1493. 和製英語ならぬ英製羅語」 ([2013-05-29-1])

・ 「#1526. 英語と日本語の語彙史対照表」 ([2013-07-01-1])

・ 「#1606. 英語言語帝国主義,言語差別,英語覇権」 ([2013-09-19-1])

・ 「#1615. インク壺語を統合する試み,2種」 ([2013-09-28-1])

・ 「#1616. カタカナ語を統合する試み,2種」 ([2013-09-29-1])

・ 「#1617. 日本語における外来語の氾濫」 ([2013-09-30-1])

・ 「#1624. 和製英語の一覧」 ([2013-10-07-1])

・ 「#1629. 和製漢語」 ([2013-10-12-1])

・ 「#1630. インク壺語,カタカナ語,チンプン漢語」 ([2013-10-13-1])

・ 「#1645. 現代日本語の語種分布」 ([2013-10-28-1]) とそこに張ったリンク集

・ 「#1869. 日本語における仏教語彙」 ([2014-06-09-1])

・ 「#1896. 日本語に入った西洋語」 ([2014-07-06-1])

・ 「#1927. 英製仏語」 ([2014-08-06-1])

(後記 2014/10/30(Thu):英語版の記事はこちら. *)

2014-10-13 Mon

■ #1995. Mulcaster の語彙リスト "generall table" における語源的綴字 [mulcaster][lexicography][lexicology][cawdrey][emode][dictionary][spelling_reform][etymological_respelling][final_e]

昨日の記事「#1994. John Hart による語源的綴字への批判」 ([2014-10-12-1]) や「#1939. 16世紀の正書法をめぐる議論」 ([2014-08-18-1]),「#1940. 16世紀の綴字論者の系譜」 ([2014-08-19-1]),「#1943. Holofernes --- 語源的綴字の礼賛者」 ([2014-08-22-1]) で Richard Mulcaster の名前を挙げた.「#441. Richard Mulcaster」 ([2010-07-12-1]) ほか mulcaster の各記事でも話題にしてきたこの初期近代英語期の重要人物は,辞書編纂史の観点からも,特筆に値する.

英語史上最初の英英辞書は,「#603. 最初の英英辞書 A Table Alphabeticall (1)」 ([2010-12-21-1]),「#604. 最初の英英辞書 A Table Alphabeticall (2)」 ([2010-12-22-1]),「#726. 現代でも使えるかもしれない教育的な Cawdrey の辞書」 ([2011-04-23-1]),「#1609. Cawdrey の辞書をデータベース化」 ([2013-09-22-1]) で取り上げたように,Robert Cawdrey (1537/38--1604) の A Table Alphabeticall (1604) と言われている.しかし,それに先だって Mulcaster が The First Part of the Elementarie (1582) において約8000語の語彙リスト "generall table" を掲げていたことは銘記しておく必要がある.Mulcaster は,教育的な見地から英語辞書の編纂の必要性を訴え,いわば試作としてとしてこの "generall table" を世に出した.Cawdrey は Mulcaster に刺激を受けたものと思われ,その多くの語彙を自らの辞書に採録している.Mulcaster の英英辞書の出版を希求する切実な思いは,次の一節に示されている.

It were a thing verie praiseworthie in my opinion, and no lesse profitable then praise worthie, if som one well learned and as laborious a man, wold gather all the words which we vse in our English tung, whether naturall or incorporate, out of all professions, as well learned as not, into one dictionarie, and besides the right writing, which is incident to the Alphabete, wold open vnto vs therein, both their naturall force, and their proper vse . . . .

上の引用の最後の方にあるように,辞書編纂史上重要なこの "generall table" は,語彙リストである以上に,「正しい」綴字の指南書となることも目指していた.当時の綴字改革ブームのなかにあって Mulcaster は伝統主義の穏健派を代表していたが,穏健派ながらも final e 等のいくつかの規則は提示しており,その効果を具体的な単語の綴字の列挙によって示そうとしたのである.

For the words, which concern the substance thereof: I haue gathered togither so manie of them both enfranchised and naturall, as maie easilie direct our generall writing, either bycause theie be the verie most of those words which we commonlie vse, or bycause all other, whether not here expressed or not yet inuented, will conform themselues, to the presidencie of these.

「#1387. 語源的綴字の採用は17世紀」 ([2013-02-12-1]) で,Mulcaster は <doubt> のような語源的綴字には否定的だったと述べたが,それを "generall table" を参照して確認してみよう.EEBO (Early English Books Online) のデジタル版 The first part of the elementarie により,いくつかの典型的な語源的綴字を表わす語を参照したところ,auance., auantage., auentur., autentik., autor., autoritie., colerak., delite, det, dout, imprenable, indite, perfit, receit, rime, soueranitie, verdit, vitail など多数の語において,「余分な」文字は挿入されていない.確かに Mulcaster は語源的綴字を受け入れていないように見える.しかし,他の語例を参照すると,「余分な」文字の挿入されている aduise., language, psalm, realm, salmon, saluation, scholer, school, soldyer, throne なども確認される.

語によって扱いが異なるというのはある意味で折衷派の Mulcaster らしい振る舞いともいえるが,Mulcaster の扱い方の問題というよりも,当時の各語各綴字の定着度に依存する問題である可能性がある.つまり,すでに語源的綴字がある程度定着していればそれがそのまま採用となったということかもしれないし,まだ定着していなければ採用されなかったということかもしれない.Mulcaster の選択を正確に評価するためには,各語における語源的綴字の挿入の時期や,その拡散と定着の時期を調査する必要があるだろう.

"generall table" のサンプル画像が British Library の Mulcaster's Elementarie より閲覧できるので,要参照. *

2014-09-04 Thu

■ #1956. Hughes の英語史略年表 [timeline][lexicology][lexicography][register][slang][hel][historiography]

Hughes (xvii--viii) は,著書 A History of English Words で,語彙史と辞書史を念頭に置いた,外面史を重視した英語史年表を与えている.略年表ではあるが,とりわけ語彙史,辞書との関連が前面に押し出されている点で,著者の狙いが透けて見える年表である.

| 410 | Departure of the Roman legions |

| c.449 | The Invasion of the Angles, Saxons, Jutes and Frisians |

| 597 | The Coming of Christianity |

| 731 | Bede's Ecclesiastical History of the English People |

| 787 | The first recorded Scandinavian raids |

| 871--99 | Alfred King of Wessex |

| 900--1000 | Approximate date of Anglo-Saxon poetry collections |

| 1016--42 | Canute King of England, Scotland and Denmark |

| 1066 | The Norman Conquest |

| c.1150 | Earliest Middle English texts |

| 1204 | Loss of Calais |

| 1362 | English restored as language of Parliament and the law |

| 1370--1400 | The works of Chaucer, Langland and the Gawain poet |

| 1384 | Wycliffite translation of the Bible |

| 1476 | Caxton sets up his press at Westminster |

| 1525 | Tyndale's translation of the Bible |

| 1549 | The Book of Common Prayer |

| 1552 | Early canting dictionaries |

| 1584 | Roanoke settlement of America (abortive) |

| 1590--16610 | Shakespeare's main creative period |

| 1603 | Act of Union between England and Scotland |

| 1604 | Robert Cawdrey's Table Alphabeticall |

| 1607 | Jamestown settlement in America |

| 1609 | English settlement of Jamaica |

| 1611 | Authorized Version of the Bible |

| 1619 | First Arrival of slaves in America |

| 1620 | Arrival of Pilgrim fathers in America |

| 1623 | Shakespeare's First Folio published |

| 1649--60 | Puritan Commonwealth: closure of the theatres |

| 1660 | Restoration of the monarchy |

| 1667 | Milton's Paradise Lost |

| 1721 | Nathaniel Bailey's Universal Etymological English Dictionary |

| 1755 | Samuel Johnson's Dictionary of the English Language |

| 1762--94 | Grammars published by Lowth, Murray, etc. |

| 1765 | Beginning of the English Raj in India |

| 1776 | Declaration of American Independence |

| 1788 | Establishment of the first penal colony in Australia |

| 1828 | Noah Webster's American Dictionary of the English Language |

| 1884--1928 | Publication of the Oxford English Dictionary |

| 1903 | Daily Mirror published as the first tabloid |

| 1922 | Establishment of the BBC |

| 1947 | Independence of India |

| 1957--72 | Independence of various African, Asian and Caribbean states |

| 1961 | Third edition of Webster's Dictionary |

| 1968 | Abolition of the post of Lord Chancellor |

| 1989 | Second edition of the Oxford English Dictionary |

著書を読んだ後に振り返ると,著者の英語史記述に対する姿勢,英語史観がよくわかる.年表というのは1つの歴史観の表現であるなと,つくづく思う.これまで timeline の各記事で,英語史という同一対象に対して異なる年表を飽きもせずに掲げてきたのは,その作者の英語史観を探りたいがためだった.いろいろな年表を眺めてみてください.

・Hughes, G. A History of English Words. Oxford: Blackwell, 2000.

2014-03-23 Sun

■ #1791. 語源学は技芸が科学か (2) [etymology][bibliography][lexicography]

標題については,「#466. 語源学は技芸か科学か」 ([2010-08-06-1]) や「#727. 語源学の自律性」 ([2011-04-24-1]) で論じてきた話題だが,言語科学における語源学の位置づけというのは実に特異で,私の頭の中でも整理できていない.通時的な音韻論,形態論,意味論,語彙論でもあり,一方で文献学でもあり,はたまた言語外の社会を参照する必要がある点で社会史や文化史の領域にも属する.ある語の語史をひもとくために様々な知識を総合し,書き上げた作品が,1つの辞書項目ということになる.語源調査は,1つの学問領域を構成するというよりは,マルチタレントを要求する技芸である,という見解が現れるのももっともである.

昨日の記事「#1790. フランスでも16世紀に頂点を迎えた語源かぶれの綴字」 ([2014-03-22-1]) で引用したブリュッケルの『語源学』を読んで,上の印象を新たにした.ブリュッケルも,以前の語源学に関する記事で言及したブランショや Malkiel とともに,語源学の自律性について肯定的に論じようと腐心しているのだが,読めば読むほど科学というよりは技芸に近いという印象が増してくる.ブリュッケル (34--35) は,語源学者のもつべき資質を挙げている.

語源学者の仕事に先行する諸条件は彼の仕事や彼の探求の対象に対する言語学者としての一連の準備または素質のなかにある.つぎの諸点を考慮に入れればよい.文学語にも,また諸方言にも富んだ,できるかぎり広範囲にわたる資料;関係する領域における音声進化についての的確な知識;語の規定と語が包含する言語外の現実との間の諸関係を明らかにすることを可能にするレアリア realia 〔文物風土.ある言語社会の制度,習慣,歴史,動植物などに関する事実,またはそれらの知識を示す.言語を言語外の事実との関連で取り扱う,本来外国語教育の用語で,最初ドイツ語の Realien――実体,事実――から借用された〕についての幅広い経験;社会文化的,社会言語学的部門がなおざりにされてはならないということ;最小限の創意と,時には想像力がなければ,語源学者は自分を認めさせることがむずかしくなるであろうということ.

さらに,p. 44 でこうも述べている.

語の起源や意味作用を把握するために,具体的な事物,品物,仕事の道具,農業生活,田園生活などを理解し,植物相,動物相,風土,地形を考慮することの必要性を強調する人々は多い.FEW の著者である,W・フォン・ヴァルトブルクは事物に関する正確な知識を語源学的研究の絶対的条件であると考える.

これは,博物学者の資質といったほうがよい項目の羅列である.芸人の天分の領域にも近い.

ブリュッケルの『語源学』には特に新しい視点は見られなかったが,4章にはいくつかのフランス語語源辞典の解題が付けられており便利である.以下に書誌を示しておく.

・ Diez, Friedrich Christian. Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen. Adolph Marcus, 1853.

・ Meyer-Lübke, Wilheml, ed. Romanisches etymologisches Wörterbuch. C. Winter's Universitätsbuchhandlung, 1911. (= REW)

・ Wartburg, Walther von. Französisches etymologisches Wörterbuch. Mohr, 1950. (= FEW)

・ Baldinger, Kurt, Jean-Denis Gendron, Georges Straka, and Martina Fietz-Beck. Dictionnaire étymologique de l'ancien francais. Max Niemeyer: Presses de l'Université Laval, 1971--. (= DEAF)

・ Bloch, Oscar and W. von Wartburg. Dictionnaire étymologique de la langue française. Presses universitaires de France, 1932.

・ Dauzat, Albert, Jean Dubois, and Henri Mitterand. Nouveau dictionnaire étymologique et historique. 2nd ed. Larousse, 1964. (= DDM)

・ Picoche, Jacqueline. Nouveau dictionnaire étymologique du français. Hachette-Tchou, 1971.

・ Trésor de la langue française. Ed. Centre national de la recherche scientifique. Institut nationale de la langue Française. Nancy Gallimard, 1986. (= TLF)

・ シャルル・ブリュッケル 著,内海 利朗 訳 『語源学』 白水社〈文庫クセジュ〉,1997年.

2013-09-29 Sun

■ #1616. カタカナ語を統合する試み,2種 [japanese][katakana][loan_word][lexicography][lexicology][language_planning][binomial]

昨日の記事「#1615. インク壺語を統合する試み,2種」 ([2013-09-28-1]) で,16世紀に大量にラテン語から流入したインク壺語の理解を促すための主たる方法として,辞書の出版と言い換え表現があったことを述べた.おもしろいことに,現代日本語におけるカタカナ語の大増殖にも,ほとんど同じことがいえる.大正以降,とりわけ戦後の洋語(ほとんどが英語)の語彙借用はおびただしいが,それを日本語語彙に統合しようとする試みの1つとして,カタカナ語辞書の出版が目につく.図書検索サイトなどで,「カタカナ語」や「外来語」を題名に含む本を検索すると,非常に多くの参考図書がヒットする.地元の公立図書館のこども用書棚をちょっとのぞくだけでも,例えば『カタカナ語おもしろ辞典』(村石 利夫,さ・え・ら書房,1990年)や『カタカナ語・外来語事典』(桐生 りか,汐文社,2006年)が簡単に見つかる.この日本の著者たちの意図は,かつてのイングランドの Mulcaster, Cawdrey, Bullokar, Cockeram の意図と重ね合わせることができるだろう.

インク壺語統合のために用いられたもう1つの方法,すなわち言い換え表現もまた,カタカナ語統合のために利用されている.ただし,カタカナ語の場合には,近年,より公的な言語政策が関与していることに注意したい.2002--06年,国立国語研究所の「外来語」委員会が「外来語」言い換え提案の活動を行い,その成果を公開した.言い換え手引きは書籍としても出版されたし,オンラインでも公開されている.委員会設立趣意書や提案した語の一覧ほか,様々な参考資料や研究論文がオンラインで閲覧できる.趣意書に「緩やかな目安・よりどころを具体的に提案することを目指しています」とあるとおり,強制力のない提案ではあるが,公的な機関が策定しているという点で,国による言語政策の一環(とりわけ corpus planni ng と呼ばれるもの)と考えてよいだろう.「アーカイブ〔保存記録〕」「インフォームドコンセント〔納得診療〕」「ワーキンググループ〔作業部会〕」などの表記は,かつてのイングランドにおける "education or bringing up of children", "agility and nimbleness" を想起させる.かっこ付きで補助的に表記するとき,それは一種の日本語版 2項イディオム (binomial idiom) であるといえる.

時代も言語も異なるが,インク壺語もカタカナ語も,その統合のための努力と手段については大きく変わるところがない.個々の語が定着するか廃用となるかが時間の問題であることも,変わらないだろう.

2013-09-28 Sat

■ #1615. インク壺語を統合する試み,2種 [binomial][inkhorn_term][loan_word][lexicography][lexicology]

バケ『英語の語彙』 (87--88) によれば,16世紀を中心に大量にラテン語から借用された inkhorn_term などの学者語は,普及に際して主として2つの手段があった.1つは,Mulcaster の提案に端を発する Cawdrey, Bullokar, Cockeram などの初期の難語辞書の出版である.「#576. inkhorn term と英語辞書」 ([2010-11-24-1]) および「#609. 難語辞書の17世紀」 ([2010-12-27-1]) の記事でみたように,17世紀は難語辞書の世紀といってよい.インク壺語を是とする識者たちは,これらの辞書によって,人々を啓蒙しようとしたのである.

もう1つは,文章のなかで簡易説明を加えながら実際に使ってゆくという方法である.これはすでに Chaucer や Caxton などにより伝統的に用いられてきた方法だが ([2011-07-26-1]の記事「#820. 英仏同義語の並列」を参照),近代でも改めて利用されることとなった.例えば,Sir Thomas Elyot (1490?--1546) は,(1) "circumspectin…which signifieth as moche as beholding on every parte" のように簡単な定義を施す, (2) "difficile or harde", "education or bringing up of children", "animate or give courage" のようにor による並置を用いる, (3) "gross and ponderous", "agility and nimbleness" のように and による並置を用いる,などの方法に訴えた.その後,16世紀の終わりに Francis Bacon (1561--1626) が,Essays のなかで,教育上の目的によりしばしばこれを用いた.詩人などの文学者もまた,韻律上の動機づけ,または強調や威厳などの文体的な目的により,この方法を多用した.Shakespeare の "by leave and by permission", "dispersed and scattered", "the head and source",あるいは The Book of Common Prayer における "I pray and beseech you, that we have erred and strayed" のごとくである.これらはときに虚飾主義に陥り,書きことばと話しことばの乖離を促すことになった(法律語からの例については,[2013-04-09-1]の記事「#1443. 法律英語における同義語の並列」を参照).しかし,上記の方策は,初期近代英語期のおびただしい借用語の流入に対する語彙統合の努力でもあったのだ.

なお,(2), (3) の等位接続詞による並置という方法は,(1) の難語辞書内でも当然多用された.「#1609. Cawdrey の辞書をデータベース化」 ([2013-09-22-1]) の検索式の例文として「定義に " or " を含むもの」と「定義に " and " を含むもの」を挙げておいたのは,そのためである.

関連して,and で並置する2項イディオム (binomial idiom) の他の話題も参照.

・ ポール・バケ 著,森本 英夫・大泉 昭夫 訳 『英語の語彙』 白水社〈文庫クセジュ〉,1976年.

2013-09-22 Sun

■ #1609. Cawdrey の辞書をデータベース化 [cawdrey][lexicography][dictionary][cgi][web_service][inkhorn_term][lexicology]

英語史上初の英英辞書 Robert Cawdrey の A Table Alphabeticall (1604) について,cawdrey の各記事で話題にしてきた.オンライン版をもとに,語彙項目記述を検索可能とするために,簡易データベースをこしらえた.半ば自動でテキストを拾ってきたものなので細部にエラーがあるかもしれないが,とりあえず使えるようにした.

データベースの内容をブラウザ上でテキスト形式にて閲覧したい方は,こちらをどうぞ(あるいはテキストファイルそのものはこちら).

以下,使用法の説明.SQL対応で,テーブル名は "cawdrey" として固定.select 文のみ有効.フィールドは7項目で,ID (整理番号),LEMMA (登録語),INITIAL (登録後の頭文字1文字),LENGTH (登録後の文字数),LANGUAGE (借用元言語),DEFINITION (定義語句),DEF_WC (定義語句の語数).典型的な検索式を例として挙げておこう.

# データベース全体を表示

select * from cawdrey

# 登録語をイニシャルにしたがってカウント

select INITIAL, count(*) from cawdrey group by INITIAL

# 登録語を文字数にしたがってカウント

select LENGTH, count(*) from cawdrey group by LENGTH

# 登録語を語源にしたがってカウント

select LANGUAGE, count(*) from cawdrey group by LANGUAGE

# 語源と語の長さの関係

select LANGUAGE, avg(LENGTH) from cawdrey group by LANGUAGE

# 登録語を定義語数にしたがってカウント

select DEF_WC, count(*) from cawdrey group by DEF_WC

# 語源と定義語数の関係

select LANGUAGE, avg(DEF_WC) from cawdrey group by LANGUAGE

# 定義に "(k)" (kind of) を含むもの

select LEMMA, DEFINITION from cawdrey where DEFINITION like '%(k)%'

# 定義に " or " を含むもの

select LEMMA, DEFINITION from cawdrey where DEFINITION like '% or %'

# 定義に " and " を含むもの

select LEMMA, DEFINITION from cawdrey where DEFINITION like '% and %'

# 定義がどんな句読点で終わっているか集計

select substr(DEFINITION, -1, 1), count(*) from cawdrey group by substr(DEFINITION, -1, 1)

・ ポール・バケ 著,森本 英夫・大泉 昭夫 訳 『英語の語彙』 白水社〈文庫クセジュ〉,1976年.

2013-04-22 Mon

■ #1456. John Walker の A Critical Pronouncing Dictionary (1791) [orthoepy][pronunciation][dictionary][lexicography][rp][prescriptive_grammar][walker][bl]

後期近代英語期,主として18世紀に英語の規範を作った個人名を挙げよと言われたら,辞書(綴字)は Samuel Johnson (1709--84),文法は Robert Lowth (1710-87),では発音は誰か.

答えは,John Walker (1732--1807) である.彼の著わした A Critical Pronouncing Dictionary (1791) は,正しい権威ある発音を求めた18世紀のイギリス庶民たちに確かな道しるべを与えた.初版以降,100版以上を重ねて人気を博し,英米では "Elocution Walker" と呼ばれるまでに至った.18世紀末に Walker が定着させ方向づけた正音主義路線は,19世紀末から20世紀にかけて容認発音 (RP = Received Pronunciation) が生み出される基盤を提供し,現代標準英語にまで大きな影響を及ぼしている.

辞書の表題は例によって長い."A Critical Pronouncing Dictionary and Expositor of the English Language: to which are prefixed Principles of English Pronunciation: Rules to be Observed by the Natives of Scotland, Ireland, and London, for Avoiding their Respective Peculiarities; and Directions to Foreigners for Acquiring a Knowledge of the Use of this Dictionary." 表題の表現が示すとおり,ロンドン中心の相当に凝り固まった規範主義である.序文でもロンドン発音こそが "undoubtedly the best" と断言しているが,ロンドンとはいっても Cockney 発音は例外であり,スコットランドやアイルランドの発音を引き合いに出しながら Cockney を "a thousand times more offensive and disgusting" と糾弾している.

Walker の辞書の発音解説は実に詳細で,例えば drama の語義説明は22語ほどで終わっているが,発音説明は770語に及ぶ詳しさだ.収録語数36,600語は,ライバル辞書ともいえる Thomas Sheridan の A General Dictionary of the English Language (1780) の約38,000語には少々及ばないが,発音説明の詳細さは比較にならない.

British Library の English Timeline にある Walker's correct pronunciation より,見出し語 "BACK" で始まる辞書のページ画像を閲覧できる.以上,Crystal (52) および寺澤 (19--20) を参照して執筆した.

正音主義の伝統については,「#571. orthoepy」 ([2010-11-19-1]) を参照.

・ Crystal, David. Evolving English: One Language, Many Voices. London: The British Library, 2010.

・ 寺澤 芳雄(編) 『辞書・世界英語・方言』 研究社英語学文献解題 第8巻.研究社.2006年.

2013-04-17 Wed

■ #1451. 英語史上初のコンコーダンスと完全アルファベット主義 [alphabet][lexicography][wycliffe][bible]

昨日の記事「#1450. 中英語の綴字の多様性はやはり不便である」 ([2013-04-16-1]) で,15世紀初期の Wycliffe 新約聖書へのコンコーダンスに言及した.この編者と編集法についての Kuhn の論文を読んで,いくつかの発見があったので報告する.

改めてこのコンコーダンスについて述べると,1425年頃に無名の編者が Wycliffe の新約聖書に対して編んだコンコーダンスであり,168葉の British Library MS Royal 17.B に所収されている.大部分が Wycliffe 聖書の Early version をもとにしている.テキストに表わされている方言は14世紀後期から15世紀初期にかけての East Midland 方言であり,概ね Wycliffe 派の聖書の言語に似ている.

このコンコーダンスのもつ英語史的な意義は2つある.1つは,Kuhn (266) によれば,"apparently the first concordance to an English book" であるという点だ.ラテン語のウルガタへのコンコーダンスは稚拙ではあるが13世紀より知られており,15世紀後期から17世紀初期にかけて,さらに編集手腕の発揮されたラテン語コンコーダンスが編まれたが,英語としてのコンコーダンスは知られていない.英語版コンコーダンスの編者は,おそらくラテン語版の編集手法を学びとって,応用したものと思われる.

もう1つの特筆すべき点は,このコンコーダンスが完全なアルファベット主義に基づいて編まれているという点である.語群をアルファベット順に並べるという発想そのものは,古英語以来の語彙集や辞書でも見られるが,多くは単語の最初の1文字のみをアルファベット順で並べ,2文字以下は順序を考慮しないというものだった.考慮するものも,せいぜい2文字か3文字ぐらいまでであり,単語の終わりの文字まで徹頭徹尾アルファベット順に配列するというという発想はなかったのである.例えば,8世紀の羅英語彙集 Epinal Glossary は1字目のみの考慮であり,Corpus Glossary は2字目までの考慮にとどまる.10世紀の British Museum MS Harley 3376 の羅英語彙集も1文字目のみ,11世紀の British Museum MS Cotton Cleopatra A の羅英語彙集はかろうじて2文字目まで.14世紀末に至っても,事情は変わらなかった.そして,15世紀初期,このコンコーダンス編者が初めて完全アルファベット主義を通すに至った.現代のソート文化の祖と呼んだら言い過ぎだろうか.

ソート文化に慣れきった現代人には信じがたいことだが,「#604. 最初の英英辞書 A Table Alphabeticall (2)」 ([2010-12-22-1]) の (6) で述べた通り,1604年という段階ですら,辞書のアルファベット順の原理は一般には広まっていなかった.いわんや15世紀初期においてをや,である.このコンコーダンス編者の理性は高く評価すべきだろう.本人も序文 (ff. 3a--b; Kuhn 271) で自信のほどを示している.

Þis concordaunce sueþ not oonly þe ordre of þe a, b, c in þe firste lettris of wordis but also in þe secounde, in þe þridde, in þe fourþe, & so forþ. Wherfore Aaron stondiþ bifore Abba, ffor þe secounde lettre of Aaron, which is a, stondiþ in þe a, b, c bifore b, which is þe secounde lettre of Abba. And Abba stondiþ bifore Abel, for þe þridde lettre of Abba, þat is b, stondiþ in þe a, b, c bifore þe þridde lettre of Abel, which is e. Þus conferme stondiþ bifore confounde bi cause þe fifþe lettre of þis word conferme stondiþ in þe a, b, c bifore þe fifþe lettre of confounde, þat is o. ffor in þe firste foure lettris of þese two wordis, whiche ben c, o, n, & f, in no þing þei discorden. Wherfore, if þou fynde ony word in þis werk þat is not set in þis forme, vnkunnyg or neglygence of þe writere is in cause, and liȝtly bi oon þat can, may it be amendid.

・ Kuhn, Sherman M. "The Preface to a Fifteenth-Century Concordance." Speculum 43 (1968): 258--73.

2013-03-17 Sun

■ #1420. Johnson's Dictionary の特徴と概要 [dictionary][johnson][lexicography]

「#898. OED2 と Web3 の比較対照表」 ([2011-10-12-1]) で現代を代表する2大英語辞書の特徴を比較したが,今回は近代英語を代表する Samuel Johnson (1709--84) の A Dictionary of the English Language (2 vols. London: J. & P. Knapton et al., 1755) の特徴をかいつまんで紹介したい.以下は,寺澤(編),pp. 15--19 及び Crystal による同辞書に関するイントロを参考にした.

1747年,当時すでに文豪としてならしていた Johnson は,"The Plan of A Dictionary of the English Language" を発表し,辞書編纂の意欲を示していた.パトロンからの支援も特にない状態で,6名の助手とともに地道な辞書編纂作業が始められた.結果としてできた辞書の初版は,約3万9千語の収録語数を誇り(1773年の第4版は約4万2,700語),引用文は約11万6千を数える全2巻,約2,500ページの大辞典となった.

Johnson の辞書の最大の特徴を2つ挙げれば,(1) 各単語の語義ごとに引用例文を加えたこと,(2) 語義を細分化して,適切な定義で示したことである.(1) については,他言語では先例があったものの,英語辞書史上,画期的な試みであり,Johnson が純正な英語の純粋な源泉とみなした王政復古以降の作家群から採録されている.具体的には,Philip Sidney (1554--86), Richard Hooker (c1554--1600), Francis Bacon (1561--1626), Walter Raleigh (c1552--1618), William Shakespeare (1564--1616), Edmund Spenser (c1552--99), John Milton (1608--74), John Dryden (1631--1700), Joseph Addison (1672--1719) などで,計500を超える著者から引用されている(うち,Shakespeare, Dryden, Addison, Bacon で引用の3分の1を占める).原典を参照せずに,Johnson が博覧強記により引用したものも多かったという.

(2) については,動詞 take を例にとれば,他動詞と自動詞で合わせて134の語義にまで分類しており,先行する Bailey の辞書 (1730) の対応箇所が6行しかないのに比べると,桁違いの細かさである.豊富な引用文例に基づいた定義にも定評があり,OED なども (J.) として Johnson の定義をしばしば借用しているほどである.古典的に有名な oat の定義 "grain, which in England is generally given to horses, but in Scotland supports the people" は,Johnson の個性と主観,独断と偏見を示すものとされているが,確かにそのような例も散見されるものの,概して簡潔で的確な定義が与えられている.

他の特徴としては,強勢母音の直後に強勢記号が付されていること(ただし,これは先行の Bailey に帰すべき新機軸),語源情報が必ずしも正確でないこと(William Jones に先立つこと30年という時代を考えればやむを得ないか),百科辞典的な知識を盛り込もうとする態度などが挙げられるが,"Plan" を読めばよく分かるように近代辞書に求められるほとんどの項目が盛り込まれているといってよく,Johnson の斬新さが際立つ.

この辞書は,1810年までに10版を重ね,1815--18年には J. H. Todd による改訂版(1827年に第2版)も著わされた.Johnson 以降 OED に至るまでは,辞書編纂活動は Johnson の補完という意味合いが強く,優に100年以上にわたり英語辞書界に君臨した歴史的な辞書といってよいだろう.Johnson の辞書に基づいて,ドイツ語,イタリア語,ベンガル語との2カ国語辞典が編纂されたように,海外への影響力も甚大だった.

また,出版の翌年1756年には,簡約版全2巻が出版された.概して忠実な簡略化がなされており,親版よりも検索に便利なため,18世紀を通じて親版を上回って人気を博した.1815年までに14版を重ね,しばしば増刷された.

さて,Crystal が Johnson の辞書から4000語を選りすぐった選集が,出版の250年の節目にあたる2005年に出版された."Plan" 及び "Preface" とともに手軽に参照できるので,最近は机上に置いて,たまに引いている.

・ Johnson, Samuel. A Dictionary of the English Language: An Anthology. Selected, Edited and with an Introduction by David Crystal. London: Penguin, 2005.

・ 寺澤 芳雄(編) 『辞書・世界英語・方言』 研究社英語学文献解題 第8巻.研究社.2006年.

2011-12-13 Tue

■ #960. Basic English [artificial_language][basic_english][elf][lexicography][elt]

昨日の記事「#958. 理想的な国際人工言語が備えるべき条件」 ([2011-12-12-1]) の最後に触れた,Charles Kay Ogden (1889--1857) による Basic English について取り上げる.

19世紀後半から始まった国際人工言語への熱 ([2011-12-11-1]) は,様々な現実によるその理想の頓挫とともに,20世紀が進むにつれて冷めてきた.一方,国際コミュニケーションの需要は激増しており,国際共通語の必要も爆発的に高まってきた.人工言語の創案に取って代わるべきアイディアは,広く行なわれている既存の自然言語を単純化するというものだった.主要な西欧の言語はすべて,このように簡略化された "modified natural language" の提案を試みた.そのなかで最も有名な試みが,"British American Scientific International Commercial" の acronym (頭字語)をとった Basic English である.

英国の作家・言語学者 Ogden によって1926--30年にかけて考案されたこの簡略版の英語は,850の語彙(600の名詞,150の形容詞,100の操作詞)から成っている.動詞は18個しかないが,他の語との結びつきにより,標準英語の約4,000の動詞の代わりとなることができる.assemble に代えて put together, invent に代えて make up, photograph に代えて take pictures の如くである.

1940年代には,Churchill や Roosevelt などという著名人によっても支持されたが,語彙が少ない分,複雑な統語構造で補われなければならなかったこと,イディオムが増えざるを得なかったことなどの理由もあり,やがて衰退した.たとえ語彙を極度に単純化したとしても,そのためにかえって統語や意味の点で不便が生じ,言語体系全体としてはむしろ不経済となり得ることが,現実に感じられたのだろう(関連して,[2010-02-14-1]の記事「#293. 言語の難易度は測れるか」を参照).

Basic English は現在では歴史的な意義をもつのみとなっているが,その精神は世界の英語教育のなかに反映されている.限られた数の知っている語の組み合わせにより複雑な概念を表現する能力や,基本語で平易に表現する技量を身につけることは,外国語教育においては重要な課題である.近年の学習者用英英辞典学習において採用されている "defining vocabulary" の考え方も,Basic English の思想の延長線上にあるといえる.ELF (English as a Lingua Franca) や世界標準英語という呼称が聞かれるようになってきた昨今,Basic English という試みそのものではないにせよ,その考え方は,改めて有効となってくるのではないだろうか.

以上の記事は,Crystal (358) および Basic-English Institute の記述を参考にして執筆した.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 1997. 199--205.

2011-11-05 Sat

■ #922. 語の定義がなぜ難しいか (5) [word][dictionary][lexicography][mental_lexicon]

標題の話題について,##910,911,912,921 の記事の続編.言語学の研究者は例外なく辞書好き人間だが,辞書が絶対的ではないということもよく知っている.自分が語とは何かという究極の問いに対する答えを知らないにもかかわらず,辞書編纂に関わる可能性すらあるからだ.

市販の辞書 (dictionary) は,理論と現実の妥協の産物であり,脳内の語彙目録 (lexicon) を反映しているわけではない.前者は,あくまで現実的な諸事情を反映した便宜的な語彙リストである.というのは,辞書編纂者は,編集に際して以下の条件に縛られるからである.Lieber (27) より,辞書編纂者が考慮しなければならない要点を引用しよう.

・ the size of the dictionary, which determines the number of words it can hold;

・ the intended audience of the dictionary (adults, children, language learners, etc.);

・ whether a word has a sufficiently broad base of usage;

・ whether it's likely to last;

・ whether it's too specialized or technical for the intended audience;

・ for a word borrowed from another language, whether it's assimilated enough to be considered part of English.

近年の online dictionary の興隆により,紙幅の都合という従来の辞書の旧弊は克服されつつある.しかし,online とはいえども,辞書としてある種の読者を対象とする以上,他の条件は満たさざるを得ない.

市販の辞書は多かれ少なかれ複数の言語使用者をターゲットにするが,mental lexicon は言語使用者一人ずつに存在するものである.この両者を調和させるということ自体が,無理な注文なのかもしれない.dictionary と (mental) lexicon という用語の間に横たわる考え方の違いを認識することが重要である.

・ Lieber, Rochelle. Introducing Morphology. Cambridge: CUP, 2010.

2011-11-04 Fri

■ #921. 語の定義がなぜ難しいか (4) [word][dictionary][lexicography][oed][mental_lexicon]

[2011-10-26-1]の記事「#912. 語の定義がなぜ難しいか (3)」の (2) で触れたが,辞書には意味が不詳であるにもかかわらず見出し語として掲げられているものがありうる.語の意味が不詳であるということは辞書編纂者の情報収集の問題であるという可能性は排除できないにせよ,その語が一般的に知られていない語であるということは恐らく間違いないだろう.

OED では,そのような語が少なくとも77個は登録されている.以下は,OED の定義部検索で "meaning obscure" あるいは "obscure meaning" というキーワードにより引き出された語である.Lieber (26) では,OED での同種の検索により87語が引き出されたとしているが,ここには語義の1つのみが意味不明というものも含まれている.それを手作業で排除した結果の77語だ.

†cremitoried (ppl. a.), †emporture (v.), †gestyll (v.), †leary (a.), †leg-saw, †minority waiter, notchet, †rag (v.4), †reordi (a.), †reprobitant (a.), †resaille, †residence (v.), †rok, †romb (v.), †rompering, †rownfol(d, †rubell, †rum (n.3), †ruvell, †ryne2, scuncheon anglers, -crest, †sheer-point, short-coat vicarage, †shreake, shuffle-breeches, †sidder (v.), †sithy-coat, †skyvald, †slampamb, †slope (v.3), †smazky (a.), †spanner2, †sparth2, †spen (n.), †spencer (v.), †spene (n.), †sperring (vbl. n.), †sperware, †splet (n.), †splete, †spleyer, †spyccard, †squaleote (v.), †squalm, †squirgliting (a.), †start-rope, †strothe (a.), †threte (n.), †thwerl (v.), †traythly (adv.), †trice (n.3), umbershoot, †unbrede (v.), †uncape (v.), †underdrawn (ppl. a.), †uniable (a.), †unthwyuond (pres. pple.), †untwitten (ppl. a.), †val-dunk, †ver (n.2), †verge-salt, †verling-line, †versing box, †very(e), †vezon, †viridary (a.), †vitremyte, †vounde (a.), †vowgard, †vrycloth, †wandclot, †way-flax, Welsh brief, †werder, †wesel, †wranchevel, †wrast (? n.)

71語が廃語というのが現実だが,要点はこのような語が辞書にエントリーされているという事実があることである.dictionary の見出し語と mental lexicon の登録が必ずしも一致しないということは,これらの例からも明らかだろう.語とは何かという問いへの答えを辞書編集者に任せるわけにはいかないということを示す好例だ.

・ Lieber, Rochelle. Introducing Morphology. Cambridge: CUP, 2010.

2011-10-13 Thu

■ #899. Web3 の permissiveness [lexicography][webster][dictionary][variation][diatone]

この2日間の記事 ([2011-10-11-1], [2011-10-12-1]) で,米国最大の英語辞書 Web3 の特徴を見てきた.出版当時の評価を一言で表わせば,現代の英語辞書史上,最も descriptive で,最も permissive な辞書だったということになるだろう.

こと発音記述に関しては,昨日の記事で記した通り「変種を詳しく示し,非標準音も併記(30種を超える場合もある);優先発音を必ずしも明示せず」であり,何でもありという印象を受ける.実際に,最近,問題のある語のアクセント位置を複数の辞書によって調べるという作業を行なっていたのだが,Web3 の variation の豊富さは群を抜いていた.Web3 が規範的な発音を知るという目的に向いていないことを痛切に感じた.

具体的に述べると,本ブログでも何度か扱ってきた強勢の「名前動後」化が疑われる語について (see diatone) ,この1世紀の間の強勢の変化を辞書によって追おうとした.英米両変種を扱ったが,アメリカ英語からは以下の4つの辞書で強勢の記述を比較した.

・ Web1913 = Webster's Revised Unabridged Dictionary. Ed. Noah Porter. Online version published on 9 January 1997 at http://machaut.uchicago.edu/websters . Merriam, 1913.

・ PDAE = Kenyon, John Samuel and Thomas Albert Knott, eds. A Pronouncing Dictionary of American English. Springfield, Mass.: Merriam, 1951.

・ Web3 = Gove, Philip Babcock, ed. Webster's Third New International Dictionary of the English Language, Unabridged. Springfield, MA: G. & C. Merriam, 1961. (In this survey I used the CD-ROM version [2000] based on the 1961 unabridged edition.)

・ AHD4 = The American Heritage Dictionary of the English Language. 4th ed. \ Boston: Houghton Mifflin, 2006.

以下は,名前動後化の傾向を示唆する14語について,辞書ごとに強勢の記述をまとめたものである."o" は "oxytone"(後の音節に強勢あり),"p" は "paroxytone" (前の音節に強勢あり)を示す.Web3 では,"p, o" や "o, p" が多く,どちらに強勢をおいても可と言わんばかりである.調査の姿勢としては,とりわけ規範的な発音を重視するという方針があったわけではないのだが,正直なところ,ここまで permissive な記述を示されると解釈に差し支えると,困った次第である.結局,論文 (forthcoming) では辞書の規範主義と記述主義について一言述べずにはいられなかった・・・.

| WORD | POS | Web1913 | PDAE | Web3 | AHD4 |

|---|---|---|---|---|---|

| decline | noun | o | o | o, p | o |

| decline | verb | o | o | o | o |

| dismount | noun | -- | o | o | p |

| dismount | verb | o | o | o | o |

| dispute | noun | o | o | o, p | o |

| dispute | verb | o | o | o | o |

| employ | noun | o | o | o, p | o |

| employ | verb | o | o | o | o |

| entail | noun | o | o | o, p | o |

| entail | verb | o | o | o | o |

| rebuff | noun | o | o | o, p | o |

| rebuff | verb | o | o | o | o |

| replay | noun | -- | o | p, o | p |

| replay | verb | -- | o | o | o |

| report | noun | o | o | o, p | o |

| report | verb | o | o | o | o |

| retort | noun | o | o | o | o, p |

| retort | verb | o | o | o | o |

| retouch | noun | o | o | p, o | o, p |

| retouch | verb | o | o | o | o |

| revise | noun | o | o | o | p, o |

| revise | verb | o | o | o | o |

| romance | noun | o | o, p | o, p | o, p |

| romance | verb | o | o | o, p | o |

| surmise | noun | o | o, p | o, p | o |

| surmise | verb | o | o | o | o |

| traject | noun | o | p | p | -- |

| traject | verb | o | o | o | o |

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2011-10-12 Wed

■ #898. OED2 と Web3 の比較対照表 [lexicography][webster][dictionary][oed]

昨日の記事「#897. Web3 の出版から50年」 ([2011-10-11-1]) で,アメリカの英語辞書の最高峰である Web3 の評判について言及したが,イギリスにおける最大の英語辞書 OED2 と比較するとどのような特徴があるだろうか.特徴の異同を手近においておくと便利だと思ったので,寺澤 (44--45) に掲載されている対照表を以下に掲載する.このように一覧すると,違いがよく見えてくる.

| OED2 | Web3 | |

|---|---|---|

| 出版年(巻数) | 19281(12+1巻),(New Suppl. 1986, 4巻),19892(20巻) | 19091, 19342, 19613 |

| 総頁数 | 約22,000頁 | 2,662頁(2002年版では2,806頁) |

| 版型 | 30×22.5cm | 32.5×24.0cm |

| 収録語数 | 約46万4千語(うち主見出し語約35万) | 約46万語(2002年版では約47万6千)(Web2: 55万?66万) |

| 用例 | 用例約240万 | 約20万 |

| 編集方針 | 歴史的原理;規範性 (prescriptive) [史的言語学の影響];年代順の語義配列;初出年を語義ごとに明示 | 非歴史的;客観的記述主義[構造言語学の影響];(一応)年代順の語義配列;初出年を明示せず |

| 見出し語 | 1150年以後の語すべて収録と称する | 1755年以後の語を収録(ただし古語・廃語約2万語を含む)(Web2: 1500年以降,ただし Chaucer を含む);科学技術用語重視(ISVラベル);句動詞を立項 |

| 篤志文献閲読(協力)者 | 英800名,米400?500名,約100万枚(1928年版);約100名(1986年版) | なし |

| 引用(用例) | 文学作品重視(約240万例);Shakes. 33,303;Bible 5,725;Milton 12,485 | 意味を明らかにするのに役立つ文例 |

| 用法レベル (register) | 詳細指示 | 位相づけに消極的(colloq, informal, illit., erron. などは用いず);また《英》《豪》《カナダ》などに対してとくに《米》を用いない |

| 語源 | 編集時期の制約はあるが詳細な情報を与える | 簡潔記述 |

| 発音 | 標準英音(国際音標文字による表記) | 変種を詳しく示し,非標準音も併記(30種を超える場合もある);優先発音を必ずしも明示せず |

| 語形変化 | 各世紀の異綴り形を示す(方言,廃用の語形明示) | 非標準形も併記 |

| 語義 | 詳細な意味区分(set (v.) 20頁,154区分) | 百科事典的説明を随時加える (cf. hotel) (set (v.) 1頁未満) |

| 図解 | なし | 約3千点(Web2 では約12万),色刷り図解を含む |

| 地名・人名 | なし | gazetteer 約3万6千;biographical 約1万3千 |

・ 寺澤 芳雄(編) 『辞書・世界英語・方言』 研究社英語学文献解題 第8巻.研究社.2006年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow