2011-01-22 Sat

■ #635. 近年の綴字改革論争 (2) [spelling_reform]

昨日の記事[2011-01-21-1]の続編.綴字改革に対する Crystal の否定的な見解を示す1998年の論文を受けて,自らが Cut Speling ( see [2010-12-20-1] ) なる綴字改革案を提出している Christopher Upward が翌年,同じ English Today 誌上にて反論を繰り広げた.Upward は,1908年創立の The Simplified Spelling Society (現在は The English Spelling Society )の協会誌編集長も務めたことのある人物である.

綴字改革者当人である Upward にとって,Crystal の「綴字改革は向こう100年は進展しない」との見解は受け入れがたいだろう.Upward は昨日示した Crystal の5点の議論のそれぞれに反論を加えている.昨日の5点に対応させて,反論を要約しよう.

(1) 教育機関が綴字改革に意欲を示した事例は過去にあるし,公的機関は綴字改革よりも大きな社会制度改革(度量衡や通貨の切り替え)をこれまでにしてきた.

(2) 改革というものは常に最初は抵抗を伴うものである.しかし,綴字改革の効果は学習者はもとより各業界においても現われるはずであり,結果として得られるメリットを重視すべきである.

(3) 20世紀後半の綴字改革は,新文字を導入するなどの急進的な改革ではなく,不規則性を減じるという方向での穏健な改革が主流となってきており,その点で緩やかな合意ができてきた.綴字改革者のあいだで意見の一致を形成することは確かに難しいが,時間の問題であると考える.

(4) 不規則な綴字は大多数の人々を現実に "put off" してきた.英語の綴字を学び損なった人々は "functionally illiterate" とレッテルを貼られているのが現実である (31) .不規則な綴字にもかかわらず世界語になったという議論は,だからといって綴字改革が必要でないという議論にはつながらないはずだ (32) .

(5) 世界英語の時代において綴字改革が世界に益するということ,"an international opportunity" (33) であることを実際的で積極的な精神でもって説いてゆけば,綴字改革は国際的にも達成しうる目標である.

Crystal を「冷ややかな」と表現すれば,Upward は「熱い」.綴字改革の歴史を眺めると,常にその背後に潜んでいるのは,理屈というよりはこの温度差,情熱の差であるような気がしてならない.

余談だが,英語学のレファレンスとして著名なものに The Cambridge Encyclopedia of the English Language と The Oxford Companion to the English Language がある.前者は Crystal が著わしたものであり,後者には Upward が共同編集者の1人として参与しているのがおもしろい.

・ Upward, Christopher. "In Defence of Spelling Reform." English Today 57 (1999): 31--34.

・ Crystal, David. "Isaac Pitman: The Linguistic Legacy." English Today 55 (1998): 12--19.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

2011-01-21 Fri

■ #634. 近年の綴字改革論争 (1) [spelling_reform][standardisation]

[2010-12-24-1]の記事で「英語の綴字改革が失敗する理由」を考えた.授業でブレストもして様々な原因が提示されたのを見たが,その上で前世紀末に English Today 誌上で繰り広げられた綴字改革論争を読んでみた.論争の発端を作ったのは Crystal の1998年の論文である.前年1997年に,速記法 Phonography を生み出し,綴字改革運動へも並々ならぬ精力をつぎ込んだ Isaac Pitman (1813--97) の没後100年祭が開かれたのを受けて,Crystal が Pitman の業績を評した論文だった.

論文中で,Crystal は Pitman の綴字改革という言語的大義に対する熱意と精力こそ称賛しているが,綴字改革の運動そのものについては冷ややかな態度を示している.[2010-12-24-1]にも記したが,Crystal は綴字改革失敗の理由として以下の点を挙げている.

(a) すでに伝統的な正書法を身につけている人は新しい正書法に順応しにくい

(b) 表音式綴字を推し進める場合,どの英語変種の発音を規範として採用するかという選択の問題が生じる

(c) 新旧綴字の差によって過去との "communication barrier" が生じる ( see [2009-05-13-1] )

(d) 各改革者は自らの改革案を至上のものと考えるため,改革者間に妥協や一致が見られない

一方,問題の論文中では5点が挙げられており,そのうち上記の箇条書きと2点は重複するが,3点は異なっている.その5点を以下に引用する.

(1) "the lack of any official body capable of acting as a clearing-house for linguistic ideas" (14)

(2) ≒ (a) "the 'immense dead weight of vested interest opposition' from those who have already mastered the traditional system, and who publish in it" (14)

(3) ≒ (d) "'the great diversity of projects for improving our spelling which are put forward by reformers, who have never agreed on any single scheme'" (14)

(4) "this remarkable growth [of English in the past century] has taken place despite the existence of the irregular spelling system. . . . It has not put people off. . . . but the learners learn on regardless." (17)

(5) "the growth of the language in fact militates against any spelling reform becoming successful. The more international any language becomes, the more difficult it is to achieve agreement about matters of usage . . . [T]he language has become so international that any attempt to control its use would require unprecedented levels of cooperation." (17)

(1)--(3) は,実際には Pitman の伝記 The Life of Sir Isaac Pitman を著わした Baker が pp. 210--11 で触れている理由ということだが,(4)--(5) は Crystal 自身のものである.

Crystal の英語観は時に現状容認主義と批判されることがあるが,批判者は例えば (4) のような点を取り上げてそのように評するのだろう.(4) は,不規則な綴字にもかかわらず英語は現に世界語になったではないか,という議論である.

興味深いのは,Crystal が英語の標準化の歴史のなかに綴字改革を位置づけているくだりである.英語の語彙は18世紀半ばに Dr Johnson の辞書をもってある程度の秩序がもたらされた.次に規範英文法が Robert Lowth や Lindley Murray によっておよそ同時期に確立された.発音についても,ほぼ同時期に John Walker の発音辞書が著わされ,ある程度の標準化が達成された.では,次は正書法 ( orthography ) ,と来るのが自然である.これが Pitman の生きた19世紀の綴字改革が置かれた歴史的文脈だったと,Crystal はいう (15) .しかし,19世紀末には英語の世界語への路線はすでに見えていた.綴字改革をよそに,英語は着実に世界へと拡大していたのである.結果として,世界語としてより学びやすくするために綴字改革を進めようという19世紀後半から現われた大義は,現実によって裏をかかれたともいえる.

しかし,この Crystal の綴字改革への冷ややかな視線は,自ら Cut Speling なる綴字改革案を提出している Upward による反論を誘うことになった.その趣旨は明日の記事で.

・ Crystal, David. "Isaac Pitman: The Linguistic Legacy." English Today 55 (1998): 12--19.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003. 276--77.

・ Upward, Christopher. "In Defence of Spelling Reform." English Today 57 (1999): 31--34.

2010-12-24 Fri

■ #606. 英語の綴字改革が失敗する理由 [spelling_reform]

歴史上,英語の綴字改革運動のほぼすべてが失敗に終わっていることを [2010-12-20-1], [2010-12-23-1]の記事などで見てきた.では,なぜここまで間違いなく失敗するのだろうか.原因は複数あるはずである.綴字改革運動に共通する一般的な原因もあるだろうし,個々の運動に特有の歴史的な原因もあるだろう.Crystal (276) によれば,次のような要因があるという.

・ すでに伝統的な正書法を身につけている人は新しい正書法に順応しにくい

・ 表音式綴字を推し進める場合,どの英語変種の発音を規範として採用するかという選択の問題が生じる

・ 新旧綴字の差によって過去との "communication barrier" が生じる ( see [2009-05-13-1] )

・ 各改革者は自らの改革案を至上のものと考えるため,改革者間に妥協や一致が見られない

他にも考えられる理由はいろいろあるだろうと思い,先日,授業で原因究明のブレストを行なった.その結果を箇条書きでまとめる(私の意見もいくつかあり).

・ そもそも一般庶民には綴字改革の必要性は感じられないのではないか

・ 学問的すぎて現実離れした綴字改革案が多く,一般庶民が進んで受け入れるようとするような案は出ない

・ 英語はすでに世界化しているにもかかわらず英米など各国で独立して綴字改革案を立てられても困る(注:山口先生の著書の第7章では「大英帝国のなかの綴り字改革論」が紹介されており,国際的な動きもあったことがわかる.)

・ 29年ぶりに見直された11月30日告示の改訂常用漢字表で196字が追加されただけで出版業界が各種刷り直しの対応に追われていることをみると,綴字改革の制度化には金と時間とエネルギーがかかりすぎることが懸念される ( see 30日告示改定常用漢字表一覧:常用漢字29年ぶり見直し:YOMIURI ONLINE(読売新聞) )

・ 就学率と識字率が高い現代では綴字改革はかつてのような一部の教養層だけでなく国民全体に影響が及ぶので,問題の規模が大きくなりがちである.現代だからこそ実現が難しいのではないか.

・ どの変種の発音を規範として採用しても,その発音は時とともに変化するものであるから,表音原則は崩れてゆく運命である

・ 以上のようにデメリットが多いなかで,それに見合うメリットが感じられない

逆に綴字改革のメリットも挙げてもらったのだが,絶望的に数が少なかった.学習者(英語母語話者でも非母語話者でも)にとって習得しやすいという学習上・教育上の効果を別とすると,綴字習得の時間を短縮することで別の学習に時間とエネルギーを充てられたり,語の形態でなく語の意味のほうに意識を集中させられるなどの意見が出た.しかし,ブレストでは明らかにデメリットの意見のほうが多く出された.

では,このように失敗続きでデメリットの多い綴字改革を取り立てて論じる意義はどこにあるだろうか.山口先生 (p. 14) によれば,以下の通りである.

綴り字改革論自体は,ある意味で少数派による極端な思想であった.しかしそこに映し出された英語に関する自意識とコンプレックスは,より一般的な広がりを持つ社会的・文化的背景のもとで醸成されたものなのである.

英語史では13世紀以降,断続的に綴字改革が提案されてきた.たとえ少数派であれどの時代にも綴字改革者が輩出してきた事実は,綴字改革という考え方の不死性を物語っていると考えられるだろう.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003. 276--77.

・ 山口 美知代 『英語の改良を夢見たイギリス人たち 綴り字改革運動史一八三四?一九七五』 開拓社,2009年.

2010-12-23 Thu

■ #605. Shavian Alphabet [shaw][alphabet][spelling_reform]

[2010-12-20-1]の記事で19世紀以降の綴字改革運動の類型を見たが,もっとも急進的な改革案の1つに,有名な Shavian Alphabet がある.作家にして綴字改革論者でもあった George Bernard Shaw (1856-1950) の遺言で1958年に開催された綴字改革コンテストにおいて,467人の候補者のなかから勝ち上がった Kingsley Read が発明したアルファベットである.母音字と子音字の区別が明確になされ,音素の声の対立が字形に反映されているなど非常に体系的だが,現行のローマ字からは字形も音化も予想できない.基本48字よりなるが,and, of, the, to に対応する省略文字などが追加される.Shaw の劇作品 Androcles and the Lion がこのアルファベットで出版されているが,現行アルファベット使用の3分の2ほどのスペースで印刷が可能だというから省スペース設計だ.

Shavian translator のページで,"This blog is concerned with anything about the history of the English language" という文を Shavian Alphabet 化してみると,次のようになる.確かに短いように思われる.

綴字改革運動つながりとしては,Shaw は Isaac Pitman (1813-1897) の1837年に発明した表音式速記法を20歳代半ばに習得し,終生利用していた.Pitman は速記法から派生したアルファベット Phonotypy をも発明している.Phonotypy にせよ Shavian Alphabet にせよ,これらの新アルファベットは綴字改革に異常な関心を示した少数の酔狂な人々による発明であり,一般にはまるで受け入れられなかった.ほとんどの英語の綴字改革は,このように一部の人々の熱狂で終わってしまうのが歴史的事実である.それにもかかわらず,現在でも複数の活動が続けられている.この状況を冷ややかに傍観していることもできるかもしれないが,文明にとって文字が所与のものではなく,守るべき貴重なものであること,常に議論し続けるべき真剣な話題であることを,英語綴字改革の歴史は物語っているように思われる.

Shavian Alphabet については以下のサイトを参照.

・ 世界の文字サイト Omniglot から Shavian Alphabet

・ Shavian alphabet - Wikipedia

2010-12-20 Mon

■ #602. 19世紀以降の英語の綴字改革の類型 [spelling_reform][spelling_pronunciation_gap]

現代英語の綴字と発音の関係が不規則であることはつとに有名であり,本ブログでも関連する数多くの記事を書いてきた ( see spelling_pronunciation_gap ) .英語のこの特徴は英語母語話者にとっても英語学習者にとっても長らく不平不満の対象となっており,特に近代英語期以来,この状況を是正すべく幾多の綴字改革の提案がなされてきた.しかし,これまで提案されてきた綴字改革は,ほぼすべてが失敗に終わっている.一見すると不思議に見えるが,これは紛れもない歴史的事実である.

19世紀から20世紀にかけての時期にもいくつかの綴字改革運動が起こった.この時期の綴字改革の試みについては京都府立大学の山口美知代先生の著書がたいへん詳しいが,その「英語綴り字改革論の考え方と代表的な綴り字改革案例」 (25) を一覧すると,改革案の類型がよく分かる.簡単に紹介しておきたい.

綴字改革案は大きく分けて2種類ある.表音原則の徹底を目指す方向と,現行正書法の不規則生を減じるという方向である.前者は体系的な根治治療,後者はその場しのぎの応急手当に比較できるかもしれない.さらに細分化すると,以下のようになる(山口先生の一覧 (25) を参考にまとめた).

[ 1. 表音原則を徹底するタイプ ]

(1A) 既存のアルファベットで表音規則を適用する(例:エリス「グロシック」,スウィート「簡易ローミック」,リップマン & アーチャー「簡略綴り字」,「ニュースペリング」)

(1B) 既存のアルファベットに新文字を追加する(例:I. ピットマン「フォノティピー」,国際音声学会「ワールド・オーソグラフィー」,J. ピットマン「初期指導用アルファベット」)

(1C) まったく新しいアルファベットを考案する(例:リード「ショー・アルファベット」; see [2009-05-13-1] )

[ 2. 現行正書法の不規則性を減じるタイプ ]

(2A) 頻度の高い綴字を採用し,低いものを変更する(例:ヴァイク「規則化英語」)

(2B) 特に顕著な不規則性を取り除く(例:言語学会「部分的修正案」,ウェブスター『アメリカ英語辞典』,全米教育教会の十二語の簡略綴り字採択決議)

(2C) 強勢のない母音を削除する(例:アップワード「カットスペリング」)

この類型は,19世紀より前の近代英語期の綴字改革にも適用できそうである.

素人目で見ても (1C) や (1B) はいかにも急進的であり運動として成功しなさそうであるが,比較的穏健な (1A) や (2A) ですらほとんど見向きもされなかった.(2B) に分類される Webster の改革 ( see [2010-08-08-1] ) は「例外的に」成功した例だが,たとえ穏健であっても綴字改革の成功率は低いということをかえって裏付けるものとも理解できる.改革の旗を掲げることは誰にでもできるが,それを一般に受け入れさせることがいかに難しいか,綴字改革運動の難しさを改めて考えさせる失敗例の一覧である.

・ 山口 美知代 『英語の改良を夢見たイギリス人たち 綴り字改革運動史一八三四?一九七五』 開拓社,2009年.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003. 276--77.

2010-08-08 Sun

■ #468. アメリカ語を作ろうとした Webster [popular_passage][ame][ame_bre][webster][spelling_reform][johnson]

英語の英米差については,これまでも様々に話題にしてきた ( see ame_bre ) .特に綴字の差については発音の差と同様に目につきやすいので話題として取り上げられることが多く,本ブログでも[2009-12-23-1]で話題にした.

ameba, center, color, defense, program, traveler など,イギリス綴りとは異なる独自のアメリカ綴字を提案したのは Noah Webster (1758--1843) である.Webster といえば,1828年に出版された The American Dictionary of the English Language があまりにも有名である.この辞書とその子孫は現在に至るまで質量ともにアメリカ英語辞書の最高峰といわれており,これだけでも Webster の圧倒的な影響力が知れよう.Webster の改革した綴字は当然この辞書にも反映されており,辞書とともにアメリカに広く知れ渡ることとなった.

では,Webster はなぜ綴字改革を始めようと思い立ったのだろうか.それを考える前に,イギリスでの綴字の状況を概観しておこう.中英語後期の Caxton による活版印刷術の導入や初期近代英語期の大母音推移 ( Great Vowel Shift ) など,言語内外の変化を経て,英語は綴字と発音の乖離という頭の痛い問題を抱えることとなった.イギリスでは16世紀から正音学者 ( orthoepist ) が現われ始め,数々の綴字改革案を提案したが,いずれも大きな成功を収めるにはいたらなかった( Mulcaster の改革については[2010-07-12-1]を参照).結局,イギリスでは1755年に Samuel Johnson が著した A Dictionary of the English Language をもって現代の綴字がほぼ固定したといってよい.

一方,大西洋を越えた先の植民地,アメリカでも綴字についてはイギリスと歩調を合わせていた.ところが,18世紀後半の独立前後からアメリカの態度が変わってくる.歴史の多くの例が示している通り,政治的な独立の志向と言語的な独立の志向は表裏一体である.アメリカの政治的な独立の前後の時代には,強烈な愛国心に裏打ちされたアメリカ英語信奉者が現われた.Webster もその1人であり,イギリス英語のアメリカ版ではない独立した「アメリカ語」( the American language ) を打ちたてようと考えていたのである.以下は Webster の言葉である.

The question now occurs; ought the Americans to retain these faults which produce innumerable inconveniences in the acquisition and use of the language, or ought they at once to reform these abuses, and introduce order and regularity into the orthography of the American tongue? . . . . a capital advantage of this reform . . . would be, that it would make a difference between the English orthography and the American. . . . a national language is a band of national union. . . . Let us seize the present moment, and establish a national language as well as a national government. (Webster, 1789 quoted in Graddol, p. 6)

表面的には,英語の綴字と発音の乖離の問題に合理的な解答を与えようという旗印を掲げながら,実のところは,アメリカの国家としての独立,イギリスに対する独自のアイデンティティといった政治的な意図が濃厚であった.過去との決別という非常に強い意志が Webster のみならず多くのアメリカの民衆に横溢していたからこそ,通常は成功する見込みのない綴字改革が功を奏したのだろう.

逆にいえば,この例は相当にポジティブな条件が揃わないと綴字改革は成功しにくいことをよく示している.というのは,Webster ですら,当初抱いていた急進的な綴字改革案を引っ込めなければならなかったからである.彼は当初の案が成功しなさそうであることを見て取り,上記の center や color などの軽微な綴字の変更のみを訴える穏健路線に切り替えたのだった.

現代の綴字における英米差が確立した経緯には,Webster とその同時代のアメリカ人が作り上げた「アメリカ語」への想いがあったのである.

・ Webster, Noah. "An Essay on the Necessity, Advantages and Practicability of Reforming the Mode of Spelling, and of Rendering the Orthography of Words Correspondent to the Pronunciation." Appendix to Dissertations on the English Language. 1789. Extracts reprinted in Proper English?: Readings in Language, History and Cultural Identity. Ed. Tony Crowley. London: Routledge, 1991.

・ Graddol, David. The Future of English? The British Council, 1997. Digital version available at http://www.britishcouncil.org/learning-research-futureofenglish.htm.

2010-07-12 Mon

■ #441. Richard Mulcaster [orthoepy][orthography][spelling_reform][spelling_pronunciation_gap][popular_passage][mulcaster][hart]

[2010-07-06-1]の記事で <oa> の綴字との関連で Richard Mulcaster という名に触れたが,今日は英語綴字改革史におけるこの重要人物を紹介したい.

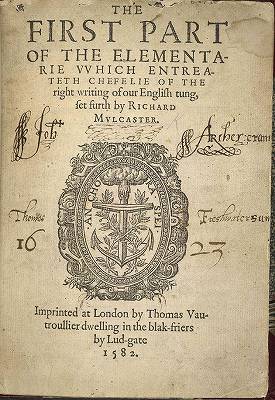

Richard Mulcaster (1530?--1611) は,Merchant-Taylors' School の校長,そして後には St. Paul's School の校長を歴任した16世紀後半のイングランド教育界の重鎮である.かの Edmund Spenser の師でもあった.彼の教育論は驚くほど現代的で,教師を養成する大学の設立,教師の選定と給与の問題,よい教師に最低年次を担当させる方針,教師と親の関係,個性に基づいたカリキュラム作成など,250年後にようやく一般に受け入れられることになる数々の提言をした.彼はこうした教育的な動機から英語の綴字改革にも関心を寄せ始め,1582年に保守派を代表する書 The First Part of the Elementarie を世に送った(文法を扱うはずだった The Second Part は出版されなかった).

16世紀は大母音推移 ( Great Vowel Shift ) が進行中で,綴字と発音の乖離の問題が深刻化し始めていた.多数の正音学者 ( orthoepist ) が輩出し,この問題を論じたが,大きく分けて急進派と保守派に分かれていた.急進派は,一文字が一音に厳密に対応するような文字体系を目指す表音主義の名の下に,新しい文字や文字の使い方を提案した.John Cheke (1514--57),Thomas Smith (1513--77), John Hart (d. 1574), William Bullokar (1530?--1590?) などが急進派の代表的な論者である.

それに対して,伝統的・慣習的な綴字の中に固定化の基準を見つけ出そうとする現実即応主義をとるのが保守派で,Richard Mulcaster を筆頭に,1594年に Grammatica Anglicana を著した P. Gr. なる人物 ( Paulo Graves? ) や 1596年に English Schoole-Maister を著した E. Coote などがいた.急進的な表音主義路線はいかにも学者的であるが,それに対して保守的な現実路線をとる Mulcaster は綴字が発音をそのまま表すことはあり得ないという思想をもっていた.綴字と発音の関係の本質を見抜いていたのである.結果としては,この保守派の現実的な路線が世論と印刷業者に支持され,Coote の著書が広く普及したこともあって,後の綴字改革の方向が決せられた.17世紀後半までには綴字はおよそ現代のそれに固定化されていたと考えてよい.18世紀にも論争が再燃したが,保守派の Samuel Johnson による A Dictionary of the English Language (1755) により,綴字はほぼ現代の状態へ固定化した.現代英語の綴字体系の是非はともかくとして,そのレールを敷いた重要人物として Mulcaster の英語史上の役割は大きかったといえるだろう.

Mulcaster は,イングランドが力をつけはじめた Elizabeth 朝の時代に,英語の独立と卓越に確信をもった教育者だった.彼の英語に対する信頼と自信は,著書 The First Part of the Elementarie からの次の有名な文に表れている.

I loue Rome, but London better, I fauor Italie, but England more, I honor the Latin, but I worship the English.

・ Mulcaster, Richard. The First Part of the Elementarie. Menston: Scolar Reprint 219, 1582. (downloadable here from OTA)

2009-05-13 Wed

■ #15. Bernard Shaw が言ったかどうかは "ghotiy" ? [spelling_pronunciation_gap][spelling_reform][webster][shaw][gh]

現代英語の綴りと発音の乖離が甚だしいことはつとに知られているが,その点を一般に向けて強烈に印象づけた例が "ghoti" である.その「こじつけ」は.

・<gh> reads /f/ as in "tou gh "

・<o> reads /ɪ/ as in "w o men"

・<ti> reads /ʃ/ as in "na ti on"

この例は,アイルランド出身の作家・批評家・綴り字改革者である George Bernard Shaw (1856-1950) が挙げたものとして広く知られており各所で引用されるが,Shaw が言ったのではないという説もある.Shaw の伝記作家 Holroyd によると,ある熱心な綴り字改革者が "ghoti" の例を取り上げたときに,保守的な人々に嘲笑されたので,Shaw がその改革者を擁護したということらしい.

But when an enthusiastic convert suggested that 'ghoti' would be a reasonable way to spell 'fish' under the old system ( gh as in 'tough', o as in 'women' and ti as in 'nation'), the subject seemed about to be engulfed in the ridicule from which Shaw was determined to save it. (Holroyd, Michael. 1918-1950: The Lure of Fantasy . Vol. 3 of Bernard Shaw . London: Chatto & Windus, 1991. 501.)

これが事実だとすると,Shaw は "ghoti" の発案者ではなく,あくまでそれを擁護した人にすぎないということになる.それでも,英語の綴り字の混乱ぶりを広く世に知らしめた功績は,やはり Shaw に帰せられてよいだろう.

綴り字と発音は一対一の関係,つまり「綴り字=発音記号」が理想的である.時間の中で言語が常に変化するものであることを前提とすると,この理想的な状態は次のような図で表される.(綴り字を "written mode" ,発音を "spoken mode" としている.)

spoken mode ───────────────────────────────→

↑ ↑

│ │

│ │

│ │

↓ ↓

written mode ───────────────────────────────→

time ───────────────────────────────→

時間の中で発音が変化すればそれに伴って綴り字も即座に適応するし,逆に綴り字が変化すればそれに伴って発音が即座に適応する,そのような理想的な状態が上の図である.だが,現実にはそのような関係はほとんど見られないといってよい.それは,発音と綴り字とでは,変化するスピードや適応するタイミングにずれがあるからである.典型的に見られる関係は,むしろ下の図で示される関係である.

spoken mode ─────────────────────B─────────→

↑

│

┌──────────┘

│

↓

written mode ──────────A────────────────────→

time ───────────────────────────────→

典型的には,発音が先に変化するが,綴り字がそれに追いつかない.つまり,発音は新しくなっていてもそれに対応する綴り字は古い時代のままという関係が生じる.このねじれ状態を是正すべく,綴り字を発音とまっすぐの関係になるように意図的に「追いつかせる」動きが,綴り字改革ということになる.Shaw がしようとしたことはまさしくこれである.

だが,一般的には,後れを取った綴り字を発音に一気に追いつかせようとする綴り字改革は失敗に終わることが多い.Shaw の綴り字改革の試みもその一例である.理由としては,綴り字はあくまで保守的であるからということがよく言われるが,もう一歩踏み込んで理由を考える必要がある.

保守的なのは,綴り字システムそのものではなく,あくまでそれに対する言語使用者の態度であるはずだ.綴り字改革は,遅れを取った綴り字がもたらしたねじれ関係を一気に修復するというポジティブな側面を押し出すわけだが,一方でBの時点において,Aの時点より以前に培われてきた長い綴り字の伝統とすぱっと決別するということをも意味する.綴り字は過去の歴史を記す手段であるとすると,言語共同体にとって伝統的な綴り字との決別は,過去の歴史との決別を意味する.そして,それは歴史をもつ言語共同体にとっては,通常恐ろしいものであろう.

綴り字改革(特に急進的なもの)が一般に成功しにくいのは,このような背景があるからではないか.逆にいえば,まれな成功例を見ると,そこには過去と決別したいという思いが垣間見られる.Noah Websterによるアメリカ英語の綴り字におけるイギリス英語との差別化が一例である.Shawの綴り字改革についても,アメリカ人作家 Jacques Barzun はこう述べている.

What did he want to do? Simply to get rid of the past, to give a part of mankind a fresh start by isolating it from its own history and from the ancestral bad habits of the other nations . . . (qtd in Holroyd 504)

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow