2016-10-06 Thu

■ #2719. autophagy [etymology][greek][onomatopoeia][combining_form][consonant]

一昨日,東京工業大学の大隅良典栄誉教授によるノーベル医学生理学賞受賞が報じられた.日本人科学者による3年連続のノーベル賞受賞は,すばらしい.大隅教授は,autophagy (細胞自食作用;同一細胞内で酵素が他の成分を消化する作用)の研究で受賞したということだが,私にはその内容はさっぱりである(オートファジーと聞いて,ファジー理論 (fuzzy theory) か何かかと思ったほどの音痴である.だが,このように理解していた人は結構いたと一昨日の新聞で読んだ).今回は,このギリシア語要素からなる複合語,特に第2要素 phagy について語源をひもとく.

まず,この複合語の第1要素はギリシア語 autós "self" に由来する連結形 (combining_form) である.「自分,自己;独自」の意味をもち,autobiography, autocracy, autograph, automatic, automaton, automobile, autonomy などの複合語を英語語彙に提供している.第2要素の -phagyは,ギリシア語の動詞 phageîn "to eat" に対応する名詞 -phagía に遡り,「常食」を意味する連結形である.したがって,autophagy とは,文字通り "self-eating" (自食)と理解できる.

ギリシア語 phageîn の語根は,印欧祖語の *bhag- (to share out) に遡り,「分配する,割り当てる」ほどが原義らしい.食料の分配という関連からか,「食べる」の語義がすでに Sanskrit でも発達していた.Sanskrit に由来する pagoda (仏塔,パゴダ)にこの語幹が含まれている.ここでは,「分配」から「豊穣」を経て,神性と結びついたものらしい.サンスクリット語からタミル語,ポルトガル語を経て,17世紀に英語に入った.

-phagy や,同語根の -phage, phago-, -phagous をもつ英単語は少なくない.「食い尽くす」や「破壊する」の比喩的意味を発展させて,anthropophagy (食人習慣), entomophagy (食虫習慣), geophagy (土食習慣), coprophagy (糞食); bacteriophage (バクテリオファージ,細菌ウィルス), bibliophage (読書狂), macrophage (大食細胞), microphage (小食細胞), xylophage (食材性生物); phagocyte (食細胞), phagology (食学), phagophobia (恐食症)などの語が生み出されている.ほかに,ペルシア語から入った baksheesh, buckshee(心付け,わいろ)も,同語根に遡る.

さて,印欧祖語の語根 *bhag- やギリシア語 phageîn を眺めていると,日本語の「パクパク」「バクバク」「モグモグ」の子音が思い出される.食べるという動作では唇,歯,舌,喉すべての連係が必須であり,その往復運動が両端の器官による調音で代表されているかのようである.一種の擬音語・擬態語 (onomatopoeia) に基づく語形成と考えることは的外れではないように思われるが,どうだろうか.

2013-12-16 Mon

■ #1694. 科学語彙においてギリシア語要素が繁栄した理由 [greek][compounding][scientific_name][lexicology][combining_form][scientific_name][scientific_english]

科学語彙 (ISV = International Scientific Vocabulary) には,ギリシア語の要素を複合させたものが多い.しばしば neo-Hellenic compounds と呼ばれるが,これらの語彙は主として近代の産物である(ラテン語の場合には neo-Latin compounds とも呼ばれ,合わせて neo-classical compounds と呼ばれることもある).学名においても,「#511. Myrmecophaga tridactyla」 ([2010-09-20-1]) や「#512. 学名」 ([2010-09-21-1]) でみたように,ギリシア語要素が特権的に利用されているし,「#552. combining form」 ([2010-10-31-1]) の供給源としても同言語の役割は大きい.また,eco-, micro-, tele-, -ology などのギリシア語に由来する接辞は生産力が著しく高く,ISV の枠をはみ出して,一般語彙の形成にも及んでいる.

ISV においてギリシア語が繁栄した背景には,近代科学が発展した西洋において,ラテン語と並んでギリシア語が長い間権威ある言語とみなされてきた伝統がある.ヨーロッパにおいて,ギリシア語の威信が語派を超越して広がっていたというのは,近代科学の発展にとっては幸運なことだった.英語もフランス語もドイツ語も,ISV のためには等しくギリシア語を利用するという慣習が確立しやすかった.ルネサンス以降,尊ぶべき知識の源泉はギリシア語(及びラテン語)にあり,と共通して考えられるようになったことで,その後の科学(語彙)の発展と拡大にとって,好条件が整ったのである.

Potter (86) は,知識の源泉としてのギリシア語という考え方が,ゲルマン諸語やロマンス諸語のみならず,スラヴ系のロシア語にも当てはまったことは,とりわけ幸運なことであったと述べている.

In the ever expanding world of science and invention most of these new words are either taken direct from Greek or compounded of Greek elements. This applies not only to English but also to the other three widely disseminated languages --- French, Spanish and Portuguese. Moreover, and in some ways more important still, this also applies to Russian. The modified Cyrillic 33-letter alphabet of modern Russian is based upon the 22-letter alphabet of Greek which is the same today as it was in the time of Plato and Aristotle. Ties between Kiev, Byzantium and Athens have been close throughout the ages. / It is indeed most fortunate that the scientists of the two leading powers --- the United States and the Soviet Union --- both go to Greek for their technical terms. Scientists now have at their disposal a copious store of neo-Hellenic components. They have come to regard the Greek language as a kind of quarry from which they can mine blocks to be shaped at need to make new words or to adapt forms already in use. (86)

ロシア語は,文字体系を含む言語文化の歴史を通じて,ギリシア語との密な接触を保ってきた.西ヨーロッパ諸語文化とロシア語文化との間には歴史的に直接の接点は多くなく,したがって,ともすれば世界の ISV も2つ(以上)の系列に分かれてしまっていたかもしれない.もしそうなっていたら,近代科学の発展の速度はもっと遅くなっていただろう.しかし,ヨーロッパの東西で共通して威信ありと認められていたギリシア語が科学語彙形成の基礎とされたことで,幸運にも ISV は1系列に収まっているのである.

日本語母語話者にとって,ISV の基盤にギリシア語があるからといって,それを学ぶ上で特にメリットがあるわけではない.しかし,ISV が1系列でまとまっていることによって科学の発展が最大限に促され,その恩恵を世界市民として最大限に享受していると考えれば,やはりギリシア語の働きは大きいと評価できるだろう.

・ Potter, Simon. Changing English. London: Deutsch, 1969.

2013-01-05 Sat

■ #1349. procrastination の生成過程 [morphology][french][latin][derivation][word_formation][diachrony][combining_form][loan_word][romancisation][neo-latin]

procrastination /prə(ʊ)ˌkræstɪˈneɪʃən/ というラテン語に由来する形態素からなる派生語がある.「遅延」を意味する語で,英語での初例は1548年となっている.語源としては,古典ラテン語の名詞 prōcrāstinātiō から借用したものである,と述べて済まそうと思えば済ませられるが,英単語 procrastination の形態と発音を本格的に説明しようとすれば,英語がいかにラテン語やフランス語の形態規則や音韻規則を取り込んできたかという歴史を述べざるを得ない.この歴史は,中英語期以降,数世紀をかけて通時的に育まれてきた言語的慣習が,共時的な形態規則や音韻規則として固定化してきた歴史である.

Bloomfield によれば,英語話者はラテン単語を借用する際に,"a fairly well-fixed set of habits" (493) を心得ているという.

[T]hese habits are composed of (1) the adaptations and phonetic renderings that were conventional in the French use of book-Latin words round the year 1200, (2) adaptations that have become conventional in the English usage of Latin-French forms, and (3) phonetic renderings due to English sound-changes that have occurred since the Norman time.

これを procrastination に当てはめてみよう.フランス語では,ラテン語の名詞は主格ではなく対格や奪格の形態,正確にはそこから語尾を落とした形態で取り入れられるのが通例である.したがって,ラテン語 prōcrāstinātiō は,主格形のままフランス語へ入るのではなく,prōcrāstinātiōnem などの斜格形から -em が取り除かれた状態で,procrastination としてフランス語へ入る.もし13世紀辺りにフランス語に入っていたならば,フランス語では *[prokrastinaˈsjoːn] などとなっていたことだろう.この推定される音形は (1) の習慣に基づく.

次に,英語話者は,(2) の習慣に従って,フランス語を経由して英語に入ってくる単語の発音を英語化する.上記の推定形における第2音節の母音 *[a], 第4音節の母音 *[a], その直後の *[sjon] を,それぞれ英語風に [æ], [eɪ], [ʃən] へと置き換えるのである.この習慣は,英語が大量のフランス借用語を取り入れながら築き上げてきた,一種の英仏対応規則である.

最後に,(3) の習慣,すなわち英語における強勢移動にかかわる規則の変化に従って,第1強勢が最終音節からその一つ前へ移動した.

Bloomfield 本人も p. 450 で認めているように,(2) と (3) の境目は必ずしも明確ではない.しかし,上記の要点は,英語,フランス語,ラテン語の3者の間で通時的に育まれてきた対応規則と通時的に生じてきた言語変化とが,一種の英語における共時的な形態規則(あるいは形態習慣)として確立してきたという歴史的過程である.英語が16世紀半ばに,ラテン語 prōcrāstinātiō を借用したとき,あるいは参照して自言語に取り込んだとき,半ば無意識に (1), (2), (3) の習慣が適用され,英語の音形をもつ procrastination が生成されたのである.ここには,単なる借用以上の過程が作用している.

長い時間のあいだに繰り返し通電してきた神経回路が,いつのまにか太い高速回路となって,直感的に通電するようになったとでも言おうか.借用語彙の取り込み方という問題は,言語における diachrony と synchrony との接点を論じる上でも示唆を与えてくれそうだ.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

2012-02-07 Tue

■ #1016. pangram の例を追加 [word_play][japanese][alphabet][etymology][compound][combining_form]

[2012-01-29-1]の記事「#1007. Veldt jynx grimps waqf zho buck.」で,アルファベットの26字母すべてを用いて文を作る pangram ということば遊びを紹介した.

その記事で,よく知られたものとして,タイピストがタイプ確認に利用したという The quick brown fox jumps over the lazy dog. を紹介したが,この pangram とその亜種は,現在,通信業界で "fox message" (FOXメッセージ)と呼ばれており,通信テストのために利用されているというから,pangram は単なることば遊びである以上に,実用性も兼ね備えているというべきだろう.

pangram という語は,pan "all" + gram "letter" というギリシア語の combining form を組み合わせた neo-classical compound で,1933年が初出と新しいが,遊びそのものは古く,OED の "pangram" のもとに引用されている Medium Ævum からの例文を(文脈なしではあるが)一瞥したかぎりでは,13世紀よりずっと以前にさかのぼるようだ.

英語の pangram の例について,『学研 日本語知識辞典』のミニ知識欄「英語版いろは歌」で新たに見つけたものを,以下に挙げておきたい.

The five boxing wizards jump quickly. (5人のボクシングの魔術師がすばやくジャンプする)

Mr. Jock, TV quiz Ph.D., bags few lynx. (テレビのクイズ博士ジョック氏は山猫をほとんど袋に入れない)

Quick wafting zephyrs vex bold Jim. (さやさやとそよぐそよ風が,大胆なジムを苛立たせる)

Waltz, nymph, for quick jigs vex Bud. (ワルツになさい,乙女よ,速いジグだとバドが苛立つから)

日本語のいろは歌については,[2012-01-27-1]の記事「#1005. 平仮名による最古の「いろは歌」が発見された」で触れたが,いろは歌に先行する,同じく47字の「たゐに歌」を紹介しよう.

たゐにいでなつむわれをぞきみめすとあさりおひゆくやましろのうちゑへるこらもはほせよえふねかけぬ

(田居に出で菜摘む我をぞ君召すと 求食り追ひ行く山城の 打酔へる子ら藻は干せよ え舟繋けぬ)

「たゐに歌」にさらに先行する平安初期の「あめつちの詞」についても触れておく.当時はまだ [e] と [je] が区別されており,47字ではなく48字からなる pangram だ.後半の「えのえお」の2つめの「え」は [je] を表わしたと考えられる.

あめ(天)つち(地)ほし(星)そら(空)やま(山)かは(川)みね(峰)たに(谷)くも(雲)きり(霧)むろ(室)こけ(苔)ひと(人)いぬ(犬)うへ(上)すゑ(末)ゆわ(硫黄)さる(猿)おふせよ(生ふせよ)えのえを(榎の枝を)なれゐて(馴れ居て)

また,『学研 日本語知識辞典』によると,明治時代に新聞「万朝報」が新いろは歌を募集したところ,「とりな歌」なる次のものが選ばれたという.

とりなくこゑすゆめさませみよあけわたるひんかしをそらいろはえておきつへにほふねむれゐぬもやのうち[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

(鳥鳴く声す 夢覚ませ 見よ明けわたる 東を 空色栄えて 沖つ辺に 帆船群れゐぬ 靄の中)

2010-10-31 Sun

■ #552. combining form [morphology][compound][latin][greek][word_formation][combining_form][terminology][morpheme][connective]

現代英語の複合語の形態論を論じる際に取り扱いの難しいタイプの形態素 ( morpheme ) がある.それは combining form 「連結形」と呼ばれているもので,Carstairs-McCarthy によると次のように定義づけられる.

bound morpheme, more root-like than affix-like, usually of Greek or Latin origin, that occurs only in compounds, usually with other combining forms. Examples are poly- and -gamy in polygamy. (142)

複数の combining form からなる複合語は科学用語などの専門用語が圧倒的である.例を挙げればきりがない.ex. anthropology, sociology, cardiogram, electrocardiogram, retrograde, retrospect, plantigrade.

combining form が形態理論上やっかいなのは,いくつかの要因による.

(1) 通常,拘束形態素 ( bound morpheme ) は接辞として機能し,自由形態素 ( free morpheme ) は語根として機能する.しかし,combining form は拘束形態素でありながら語根的に機能するので分類上扱いにくい.

(2) 共時的な視点からの理論化を目指す形態論にとって,古典語に由来するといった歴史的事情に触れざるを得ない点で,combining form の位置づけが難しい.

(3) 例えば anthropology は anthrop- と -logy の combining form からなるが,間にはさまっている連結母音 -o- は明確にどちらに属するとはいえず,扱いが難しい.

(4) 通常の複合名詞では第1要素に強勢が置かれるが,combining form を含む複合名詞では必ずしもそうとは限らない.anthropology では,連結母音 -o に強勢が落ちる.他に monogamy, philosophy, aristocracy も同様.

上記の combining form の諸特徴を「現代英語の形態論にねじり込まれた Greco-Latin 語借用の爪痕」と呼びたい.英語がラテン語,ギリシャ語,そしてフランス語から大量の借用語を受容してきた歴史についてはこのブログでもいろいろな形で触れてきたが,関連する主立った記事としては [2010-08-18-1], [2010-05-24-1], [2009-11-14-1], [2009-08-25-1], [2009-08-19-1] 辺りを参照されたい.

・ Carstairs-McCarthy, Andrew. An Introduction to English Morphology. Edinburgh: Edinburgh UP, 2002.

2010-09-20 Mon

■ #511. Myrmecophaga tridactyla [scientific_name][latin][greek][morphology][combining_form][lexical_stratification]

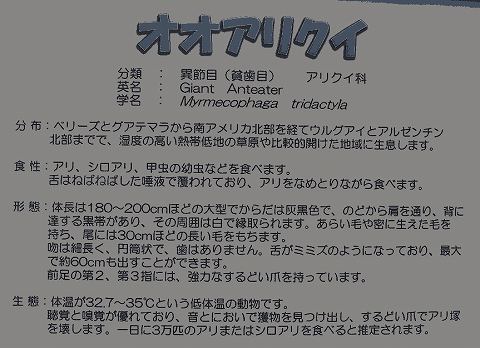

我が家の近所の江戸川区自然動物園は,入園無料にもかかわらず驚くような動物を飼育している.ペンギン,オタリア,レッサーパンダ,そして今年6月にはオオアリクイのアニモ君が沖縄の動物園から引っ越してきた(ようこそ アニモ!!).オオアリクイは日本では全国の動物園をあわせても15頭といない稀少動物で,世界的にも絶滅のおそれがあるという.

上の説明にあるとおりオオアリクイは英語では giant anteater,学名は Myrmecophaga tridactyla である.学名 ( scientific name ) は動植物につけられた世界共通の名前で,ラテン語の形態規則にならって名付けられることになっている.一方,「オオアリクイ」や giant eater は言語ごとの通俗名 ( common name ) であり,日本の場合には和名とも呼ばれる.学名に用いられる語幹は当然ラテン語のものが多いが,ラテン語はギリシア語から大量に語彙を借用しているので,結果として学名にはギリシア語の語幹が含まれていることが多い.Myrmecophaga tridactyla もすべてギリシア語の語幹からなる学名である.

[2010-05-19-1]の記事で英語語彙の三層構造を話題にした.英語語彙はおおまかにいって (1) 英語本来語,(2) フランス語・ラテン語,(3) ギリシャ語の3階層 ( trisociation ) をなしている.類似した意味であっても由来によって複数の語が英語に存在するのはこのためである.(1) から (3) に向かってレベルが高くなり,堅苦しい響きになってくる.[2010-05-19-1]で3層語 ( triset ) の例として「蟻」を挙げた.英語本来語は ant,ラテン借用語は formic-,ギリシア借用語は myrmec- である.

属名 Myrmecophaga 「オオアリクイ属」は myrmec(o) 「蟻」と phag(a) 「食べる」の連結により成り,いずれもギリシア語起源である.同様に,種名 tridactyla もギリシア語起源で「3本指」の意である( tri- 「3」 + dactyl(a) 「指」).通俗名 anteater に比べて学名 Myrmecophaga tridactyla の堅苦しさが伝わってくるだろう.

myrmec, phag(a), tri, dactyl など,単独では語をなさないが語の1部として生産的に用いられる形態素(主として借用形態素)は連結形 ( combining form ) と呼ばれ,英語の形態論では扱いの難しい要素である.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow