2012-03-15 Thu

■ #1053. 波状説の波及効果 [wave_theory][geography][dialect][sociolinguistics][rhotic][lexical_diffusion][geolinguistics]

言語変化は波状に周囲に伝わって行くという波状説 (the wave theory; Wellentheorie) や方言周圏論について,「#999. 言語変化の波状説」 ([2012-01-21-1]) ,「#1000. 古語は辺境に残る」 ([2012-01-22-1]) ,「#1045. 柳田国男の方言周圏論」 ([2012-03-07-1]) の記事で取り上げてきた.波状説は,比較言語学の前提としていた the family tree model に対する反論として提唱されたものだったが,言語の変化にも他の文化の伝播と同様に地理的な側面があるという,今考えてみればもっともな主張に学問上の立場を与えたという点が評価される.

波状説は,言語変化の伝播についての様々な側面に光を当ててきた.以下に,波状説が言語変化の研究に与える波及効果や含蓄について,私の考えるところを挙げよう.

(1) 「古語は辺境に残る」 (archaism in marginal areas) の原則を打ち立て,方言研究に弾みを与えた.

(2) 言語変化の伝播の地理的側面についての諸説を生み出す母体となった.例えば,波状説に対する the gravity model や,その the gravity model に対抗する the counterhierarchical model,政治的境界が及ぼす border effect など.広く言語地理学 (linguistic geography) の発展に貢献した.

(3) 波状説の原理は,地理方言レベルの伝播だけでなく社会方言レベルの伝播にも応用できる可能性がある.例えば,[2010-06-07-1]の記事「#406. Labov の New York City /r/」で紹介した調査で,社会経済的な階層の下から上に向かって(最上は別として) /r/ の比率が高かった事実は,rhotic 発音が階層を縫って波状に広がっているのではないかという仮説を支持する.

(4) 語彙拡散 (lexical diffusion) は,本来,地理的側面は関係なく,語彙体系のなかを縫うように進む音韻変化を説明する理論として提唱されたが,地理的な波状説とも類似性があるように思われる.波紋の半径が2倍,3倍と拡がればそれぞれ面積は4倍,9倍と大幅に拡大するように,語彙拡散でもある段階で勢いがつき "take-off" すると,拡大の速度が急激に上がり,語彙の大半を一気に呑み込む.

波状説が言語変化の地理的拡大の唯一の型ではないことは知られているが,(2) で述べたように,言語変化の研究に地理的空間という次元を取り戻した功績は大きい.Britain は,その論文の冒頭で,現在でも社会言語学において地理的空間の次元への関心は乏しいと指摘している.

The geographical dimension of space has been an almost wholly unexplored dimension in sociolinguistics. This is a somewhat surprising state of affairs since modern sociolinguistics can rightfully claim roots in a number of (seemingly) spatially-aware antecedents: the cartographic tradition of early dialectology, early linguistic anthropology, the cultural geography of Vidal de la Blache . . . and so on. Almost without exception, and rather than having been critically explored as a potential social variable, space has been treated as a blank canvas onto which sociolinguistic processes are painted. It has been unexamined, untheorised and its role in shaping and being shaped by language untested.

地理的空間を言語変化拡大のカンバスとしてではなく絵の具としてとらえる観点を育てていく必要がある.

・ Britain, Dave. "Geolinguistics and Linguistic Diffusion." Sociolinguistics: International Handbook of the Science of Language and Society. Ed. U. Ammon et al. Berlin: Mouton de Gruyter, 2004.

2012-03-12 Mon

■ #1050. postvocalic r のイングランド方言地図について補足 [wave_theory][dialect][rhotic]

[2012-03-07-1]の記事「#1045. 柳田国男の方言周圏論」で,イングランド英語における方言周圏説の1事例として postvocalic r に言及した.Trudgill (27) の arm 等の発音に関する方言地図は,[2010-07-23-1]の記事「#452. イングランド英語の諸方言における r」で示したが,この地図を見れば,波状の中心がどこかは正確にはわからないがロンドンに近いイングランド南部辺りにあったのではないかという推測は立てられそうだ.この postvocalic r に関する方言周圏説の妥当性について異議を唱えるつもりはないが,今回は,この方言地図を解釈する上での但し書きを加えておきたい.とはいっても,いずれもトラッドギル (186--87) 自身が注意を喚起している点である.

1つ目は,この地図は arm や cart 等のいくつかの語に関する方言地図であり,これをもって postvocalic r 全体の方言地図の代表とするわけにはいかないという点である.語彙拡散 (lexical diffusion) などの言語変化理論が説くところによれば,ある言語変化に postvocalic r の消失というようなラベルが貼られたとしても,その変化は,関与する語群に対して必ずしも同時に一律に働くわけではないからだ.地図上のかっこ付きの "(r)" の地域は,語によって r の有無が揺れている地域である.この方言地図はおよその傾向をつかめていることは確かだが,少数の語の方言分布をもって一般的な方言区分を論じることはできないという点は押さえておく必要がある.

2つ目は,方言地図は,ある言語項目の地理的な変異の分布を示すことを目的としており,社会的な変異は捨象しているという点である.例えば,この地図は,南西イングランドの住民の全員(あるいは少なくとも大多数)が arm において r を発音するかのように描かれているが,r の有無は地理的要因以外にも各種の社会的要因にも左右されうる.例えば,この地域の東縁部では,地図が示すとおりに実際に r を発音するのは「社会的に最下層の老人の話し手だけ」なのである(トラッドギル,p. 186).もちろんこれは方言地図の不備ではなく,方言地図の読み方の注意ということである.

3つ目は,この方言地図は "Traditional Dialect" ([2012-02-20-1]の記事「#1029. England の現代英語方言区分 (1)」を参照)を表わしたものであり,主として農村部の変種を表現することを目指した地図であるという点だ.Liverpool を含む多くの都市部では r をまったく発音しないが,その事実はこの方言地図には反映されていない.

[2010-07-23-1]の記事では,「イギリス英語=イングランド英語=non-rhotic」という等式がいかに粗くて不正確かということを強調したが,それを論じるために手段として利用した方言地図それ自身も,言語変化理論や社会言語学的な視点を(方法論上の必要のためにではあるが)捨象しているという点で,やはり粗くて不正確であるということを,ここに記しておきたい.繰り返すが,方言地図の問題というよりも方言地図の読み方の問題である.

・ Trudgill, Peter. The Dialects of England. 2nd ed. Oxford: Blackwell, 2000.

・ P. トラッドギル 著,土田 滋 訳 『言語と社会』 岩波書店,1975年.

2012-03-07 Wed

■ #1045. 柳田国男の方言周圏論 [wave_theory][dialect][geography][isogloss]

「#999. 言語変化の波状説」 ([2012-01-21-1]) や「#1000. 古語は辺境に残る」 ([2012-01-22-1]) で波状説や言語地理学 (linguistic geography) について触れた.日本における同様の説としては,柳田国男 (1875--1962) が『蝸牛考』 (1930) にて提唱した方言周圏論が有名である.

『蝸牛考』は我が国における言語地理学の最初の論考であり,そこで示された方言周圏論は,1872年に Johannes Schmidt (1843--1901) の発表した the wave theory (Wellentheorie) の日本版といってよい.柳田が Schmidt の説を知っていたかどうかは明らかでないが,フランスの言語地理学については学んでいたようであり,発想の点で間接的に影響を受けていたということは考えられる.

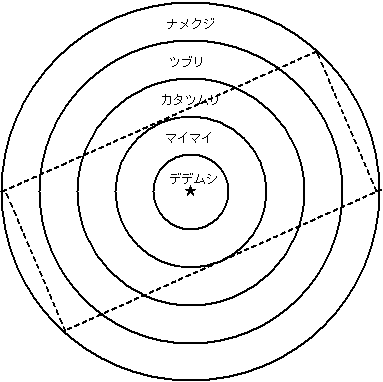

柳田は,語によって方言ごとに異形の種類はまちまちであることを取り上げ,これを各語の方言量と呼んだ (21) .とりわけ方言量の多い語として,柳田が方言調査のために選んだのが「蝸牛」である.まず,京都を中心とする近畿地方で「デデムシ」の分布が確認される.そのすぐ東側と西側,中部や中国では「マイマイ」が分布しており,さらにその外側,関東や四国では「カタツムリ」の地域が広がっている.その外縁を形成する東北と九州では「ツブリ」が,そのまた外側に位置する東北北部と九州西部では「ナメクジ」の地域が見られる.蝸牛の呼称の等語線 (isogloss) は,細かくみれば,多くの言語項目の方言線と同様に錯綜しているが,図式化すれば以下のようになる(波線で表わした長方形は日本列島に相当).

ここから推定されるのは,蝸牛を表わす語が,時期を違えて次々と京都付近で生まれ,各々が同心円状に外側に広がっていったという過程である.逆からみると,最も外側に分布する語が最古層を形成し,内側にゆくにしたがって新しい層となり,京都にいたって最新層に出会う.地層を観察すればかつての地質活動を推定できるのと同様に,方言分布を観察すればかつての言語項目の拡散の仕方を推定できることを,柳田は蝸牛語によって実証的に示したのである.なお,「ナメクジ」のさらに古層として周縁部に貝類の総称としての「ミナ」が分布しているというのも興味深い(柳田,pp. 149--50).

蝸牛語の実証はみごとだが,後に柳田自身も述べている通り,方言周圏論は方言分布の解釈の1つにすぎない.語彙についてはある程度うまく説明することができても,音韻やアクセントの分布では,むしろ中心こそ保守的な特徴を保つとされ,方言周圏論は適用できない.語彙についてさえ,各地で独立に新形態が生まれる多元発生説も唱えられている.また,新形態の拡大は,必ずしも地を這って進むとは限らないという考えもある.

方言周圏論あるいは波状説について日本語と英語とで異なっている点は,日本語では,近世前期までは,主要な言語変化は京都を中心とすると考えておよそ間違いないが,英語では必ずしもロンドンを中心とする革新ばかりではなかったという点だ.ロンドンを中心とする南イングランドが言語革新の発信地となって,それが同心円状に各地へと伝播してゆく過程は,確かにある.[2010-07-23-1]の記事「#452. イングランド英語の諸方言における r」で紹介した,18世紀後半の postvocalic r の消失が代表例だ.一方で,[2011-11-24-1]の記事「#941. 中英語の言語変化はなぜ北から南へ伝播したのか」で取り上げたイングランド北部や東部を発信地とする言語変化も多く確認される.したがって,方言周圏論の立場から見ると,イングランドは南北両方から発信された同心円が錯綜し,複合的な方言状況を呈しているということになる.

・ 柳田 国男 『蝸牛考』 岩波書店,1980年.

2012-01-22 Sun

■ #1000. 古語は辺境に残る [wave_theory][geography][map]

昨日の記事「#999. 言語変化の波状説」 ([2012-01-21-1]) で紹介した the wave theory は,言語を含む人文現象の拡散の仕方として当たり前とは述べたが,教えてくれることが多く,興味をそそられる.

波状説と深く関連づけられている謂いに「古語は辺境に残る」 (archaism in marginal areas) というものがある.例外も少なくないが,言語革新は往々にして政治,経済,文化の中心地において生じる.この中心地から革新が波状に拡散してゆくが,当然のことながら,遠く離れれば離れるほど,辺境であればあるほど,革新の波は及びにくい.結果として,辺境には革新の影響は届かず,古い形態なり用法なりが残りやすい.

ここでおもしろいのは,波紋は同心円状に広がってゆくため,辺境の一地点 A と別の一地点 B とは,同じ辺境にあったとしても,相当に距離の開いた位置関係,極端な場合には円の中心を挟んだ反対側どうしの位置関係となることがあり得ることだ.逆にいえば,このように互いに隔絶したA地点とB地点において,周囲とは異なる言語項目が共通して確認された場合,「辺境に残った古語」として説明されうるということである.

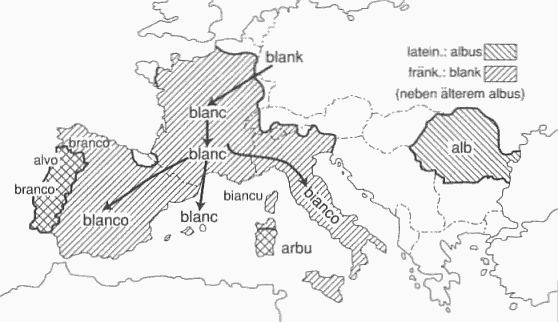

フランク語から南西ヨーロッパへ広がった言語革新の例として,「白い」を表わす形容詞 blank の伝播を例に取ろう.フランク語の blank は,まずフランス語へ借用され,その後,南下してイタリアやスペインにまで波及した.しかし,ポルトガル北部,サルディニア島,ルーマニアには及ばず,そこではより古くからのラテン語 albus (白い)に由来する語がいまだに用いられている(以下に,下宮 (122) に掲載されている König (48) の地図を再掲).

かくも離れた地域に alvo, arbu, alb が確認されることは,もともと albus 形が南西ヨーロッパに広く分布していたが,北から blank が波状に伝播し,その波が及ばなかった辺境で古語が残存したと考えなければ,うまく説明できないだろう.古語は「偏狭」に残る,ともいえるかもしれない.

・ 下宮 忠雄 『歴史比較言語学入門』 開拓社,1999年.

・ König, Werner. DTV-Atlas zur deutschen Sprache. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1978.

2012-01-21 Sat

■ #999. 言語変化の波状説 [wave_theory][indo-european][family_tree][geography][lexical_diffusion][contact][history_of_linguistics][isogloss]

[2010-02-03-1]の記事「#282. Sir William Jones,三点の鋭い指摘」で述べたように,Sir William Jones (1746--1794) の画期的な洞察により,18世紀の終わりから印欧語比較言語学が始まった.その後,比較言語学の基盤は,August Schleicher (1821--68) らにより,19世紀の半ばには確立していたといってよいだろう.Schleicher といえば,再建形にアステリスクをつける習慣を始めた学者でもある.印欧語比較言語学の華々しい成果は,あの一枚の系統図 ([2009-06-17-1], [2010-07-26-1]) に凝縮されている.

一方で,同じ頃,比較言語学の前提とする言語変化観,いわゆる the family tree model に対して異論が出始めていた.系統図は時間軸に沿って万世一系に描かれているが,現実には,諸言語は互いに接触しあい,混交しながら発展している.言語どうしの関係を考えるには,時間軸で示される縦の次元だけでなく,地理空間での接触を表わす横の次元も合わせて念頭におく必要があるのではないか.そこで,Schleicher の後継者の一人 Johannes Schmidt (1843--1901) は,the family tree model へのアンチテーゼとして the wave theory (Wellentheorie) を提示した.言語項目が地理的に波及してゆくという空間の次元に焦点を当てた,新しい言語変化観である.Campbell and Mixco (221) の説明を引用しよう.

According to the wave model, linguistic changes spread outward concentrically as waves on a pond do when a stone is thrown into it, becoming progressively weaker with the distance from their central point. Since later changes may not cover the same area there may be no sharp boundaries between neighboring dialects or languages; rather, the greater the distance between them, the fewer linguistic traits dialects or languages may share.

革新的な言語項目は,池に投げ込まれた石のように,落ちた点を中心として同心円状に近隣の方言や言語へ広がってゆく.考えてみれば,この説は当たり前のように思える.噂の広がり,流行の伝播,新発明の土器の分布拡大,ありとあらゆる人文現象は the wave theory の唱える方法で広がってゆくように見えるからだ.しかし,当時の比較言語学は時間軸にとらわれすぎており,なかなか空間軸の発想にたどり着かなかった.こうして,言語変化論は空間の次元という新たな生命を吹き込まれ,言語地理学 (linguistic geography) の発展へとつながっていった.

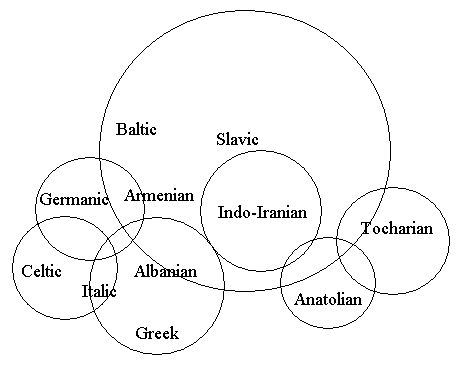

では,the family tree model に基づいた印欧語族の系統図は,the wave theory ではどのような図として描かれるのか.以下が,少々の改変を含みながらも Schmidt に基づく印欧諸語の関係図である(松浪,p. 43 の図を参考に作成).

各言語の覆う空間状の領域には重なりがあり,この点からが Italic だとか,あの点からが Germanic だとか,明確に線を引くことができないということが,よく示されている.上の引用の第2文で述べられているように,異なる時点で始まった2つの言語革新(例えば新語) A と B は,たとえ同じ地点を出発点としていても,同じだけの半径の波紋を描くとはかぎらない.その半径の差により,AとBの両方を受け入れた方言,Aだけを受け入れた方言,いずれも受け入れなかった方言などの違いが生じる.実際には,水面の波紋のようにきれいに円を描くわけではないので,各言語革新の及んだ領域の限界を表わす等語線 (isogloss) は複雑に入り組んだものとなる.AとBのみならず幾多の言語革新がこのようにして広がってゆくために,空間的に離れれば離れるほど,より異なった方言や言語が生まれざるをえないのだ,と Schmidt は考えた.また,同じ仮説から,言語地理学の座右の銘ともいえる "Every word has its own history." という謂いも生まれた.

・ Schleicher, August. Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Weimar: Böhlau, 1861--62.

・ Schmidt, Johannes. Die Verwandtschaftsverhältnisse der indogermanischen Sprachen. Weimar: Böhlau, 1872.

・ Campbell, Lyle and Mauricio J. Mixco, eds. A Glossary of Historical Linguistics. Salt Lake City: U of utah P, 2007.

・ 松浪 有,池上 嘉彦,今井 邦彦 編 『大修館英語学辞典』 大修館,1983年.

2011-11-24 Thu

■ #941. 中英語の言語変化はなぜ北から南へ伝播したのか [geography][me][wave_theory][geolinguistics][3sp]

古英語後期から中英語初期をへて中英語後期に至るまで,多くの言語変化がイングランドの北から南,より正確には北東から南西へと伝播していった.人称代名詞の she (she を参照)や they ([2011-04-10-1]を参照)の普及,3単現の -s の拡大,複数形の -s (Hotta の研究を参照)の伸長,古ノルド語からの多くの語彙の借用,そして英語史上最大の変化と言えるかもしれない屈折の水平化や文法性の消失も,北部・東部の方言が牽引した.現代のイギリス標準英語にかつての北部や東部の方言の痕跡が色濃いのは,中英語期に見られたこの「方向性」ゆえである.

しかし,なぜ北から南という方向なのか,伝播の原動力は何なのかという問題は,謎である.言語地理学 (linguistic geography or geolinguistics) では,言語変化は波紋状に伝播するという the wave theory が古くから唱えられている.それによれば,イングランドという池の北部に大きな石が投げ込まれ,その余波が何重もの波紋を描いて徐々に周囲へ,特に南部へと広がって行った,と説明できる.実際に,上記の諸変化は,概ね波状理論の示すとおりに伝播していったことが知られている(少なくとも,複数形の -s の伝播については拙著で確認した).だが,投げ込まれた石がなぜこれほどまでにエネルギーをもったのかが不明である.社会言語学では,通常,そのようなエネルギーは社会的に影響力のある地域(典型的には都市部)に発し,そこを起点として余波が地方へと伝播してゆくものと考えられており,南部のロンドンから北部の田舎へという方向ならば理解できるのだが,事実は逆である.なぜなのか.

この問題については拙著 (175) でも言及しているが,そこで引用した Thomason and Kaufman (274) からの一節を紹介しよう.

Until about 1225 innovations starting in the South were spreading northward (e.g., /aː/ > /oə/, 'ɣ' > w/y), after 1250 practically all innovations in English were starting in the North and spreading southward (e.g. lengthening of short stressed vowel in open syllable, dropping of final unstressed schwa, degemination, spread of third person singular present tense -es at the expense of -eth). No explanation (except that York, England's second city, is located in Deira) can as yet be offered for why the North should have been so influential on the Midlands and South from 1250 to 1400, since it was much poorer than the rest of England, and was constantly being raided by the Scots, with whom the Northerners (ruefully, one supposes) shared a dialect.

他所で,Thomason and Kaufman (289) は,Sawyer (174--75) を参照しながら次のようにも述べている.

. . . there was a great growth of quite profitable sheep-farming at the hands of Norse-origin or even Norse-speaking entrepreneurs in the eleventh century in the Lincolnshire Wolds (which lie in Lindsey, the major town being Louth) and in the Yorkshire Wolds (which lie in the East Riding of Yorkshire part of Deira, the major town being Bridlington), which lie right across the Humber from each other . . . .

こうした議論を受けながら,私は拙著 (175) において,しどろもどろに次のような意見を述べるにとどまった.

I cannot offer a strong alternative, but it is possible that as carriers of Norsified English in the North and East passed innovative linguistic features to neighbouring areas through person-to-person communication, the receiving areas willingly picked up the Norsified features as "faddish." For the time being, however, I would like to leave this question open.

この問題について最近 O'Neil (266) に見つけた別の意見を紹介しておこう.

Now why the northern Middle English system became that of all England is not at all clear. . . . After the return to English as the language of the English realm there may have been a (mistaken, note) feeling that it was in the north that real English resided, thus leading to it becoming the accepted model toward which the rest of England moved. This is an explanation of sorts, albeit not a very satisfactory one (1).

引用最後の (1) は脚注への参照で,その脚注には以下のようにある.

(1) It is, however, difficult to reconcile this explanation --- such as it is --- with the general London antipathy toward the northern dialects of Middle English. (266)

謎は深まる一方である.

・ Hotta, Ryuichi. The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English. Hituzi Linguistics in English 10. Tokyo: Hituzi Syobo, 2009.

・ Thomason, Sarah Grey and Terrence Kaufman. Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics. Berkeley: U of California P, 1988.

・ Sawyer, P. H. The Age of the Vikings. 2nd ed. London: Edward Arnold, 1971.

・ O'Neil, Wayne. "The Evolution of the Germanic Inflectional Systems: A Study in the Causes of Language Change." Orbis 27 (1980): 248--86.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow