2014-08-11 Mon

■ #1932. 言語変化と monitoring (1) [communication][linguistics][language_change][prescriptive_grammar][diachrony][causation][monitoring]

Smith の抱く言語変化観を表わすものとして「#1466. Smith による言語変化の3段階と3機構」 ([2013-05-02-1]) と「#1928. Smith による言語レベルの階層モデルと動的モデル」 ([2014-08-07-1]) を紹介した.これらは機械的な言語変化の見方であり,人間不在の印象を与えるかもしれないが,Smith の言語変化論は決して言語の社会的な側面,話者と聴者と言語の関係をないがしろにしているわけではない.Smith (49) は,言語変化の種としての variation の存在,および variation のなかからの個々の言語項の選択という行為は,言語使用者が不断に実践している monitoring という作用と深い関わりがあると述べている.

Human beings are social creatures, and not simply transmitters (speakers) or receivers (hearers); they are both. When humans speak, they are not only producing sounds and grammar and vocabulary; they are also monitoring what they and others say by listening, and evaluating the communicative efficiency of their speech for the purposes for which it is being used: communicative purposes which are not only to do with the conveying and receiving of information, but also to do with such matters as signalling the social circumstances of the interaction taking place. And what humans hear is constantly being monitored, that is, compared with their earlier experience as speakers and hearers. . . . / This principle of monitoring, or feedback as it is sometimes called (Lyons 1968: 111), is crucial to an understanding of language-change.

話者は自分の発する言葉がいかに理解されるかに常に注意を払っているし,聴者は相手の発した言葉を理解するのに常にその言語の標準的な体系を参照している.話者も聴者も,発せられた言葉に逐一監視の目を光らせており,互いにチェックし合っている.2人の言語体系は音声,文法,語彙の細部において若干相違しているだろうが,コミュニケーションに伴うこの不断の照合作業ゆえに,互いに大きく逸脱することはない.2人の言語体系は焦点を共有しており,その焦点そのものが移動することはあっても,それは両者がともに移動させているのである.これが,言語(変化)における monitoring の役割だという.

人の言葉遣いが一生のなかで変化し得ることについて「#866. 話者の意識に通時的な次元はあるか?」 ([2011-09-10-1]) や「#1890. 歳とともに言葉遣いは変わる」 ([2014-06-30-1]) で考察してきたが,monitoring という考え方は,この問題にも光を当ててくれるだろう.個人が生きて言語を使用するなかで,常に対話者との間に monitoring 機能を作用させ,その monitoring の結果として,自らも言語体系の焦点を少しずつ移動させていくかもしれないし,相手にも焦点の移動を促していくかもしれない.

monitoring は,言語における規範主義とも大いに関係する.通常,話者や聴者の monitoring の参照点は,互いの言語使用,あるいはもう少し広く,彼らが属する言語共同体における一般の言語使用だろう.しかし,「#1929. 言語学の立場から規範主義的言語観をどう見るべきか」 ([2014-08-08-1]) で示唆したように,規範主義的言語観がある程度言語共同体のなかに浸透すると,規範文法そのものが monitoring の参照点となりうる.つまり,自分や相手がその規範を遵守しているかどうかを逐一チェックし合うという,通常よりもずっと息苦しい状況が生じる.規範主義的言語観の発達は,monitoring という観点からみれば,monitoring の質と量を重くさせる過程であるともいえるかもしれない.

・ Smith, Jeremy J. An Historical Study of English: Function, Form and Change. London: Routledge, 1996.

2014-08-07 Thu

■ #1928. Smith による言語レベルの階層モデルと動的モデル [language_change][linguistics][systemic_regulation]

言語変化のモデルの例として,過去の記事で「#1466. Smith による言語変化の3段階と3機構」 ([2013-05-02-1]) や「#1600. Samuels の言語変化モデル」 ([2013-09-13-1]) などを紹介してきた.Smith は,言語変化のモデルに先立って,言語そのもののモデル,あるいは言語を構成する各レベルの関係図をも提示しており,それに基づいて言語変化を論じている.

まず,Smith (4) の "The levels of language (hierarchical model)" を再現する.

これは,言語の最も深いレベルに Semantics (意味)があり,次にそれが Grammar (文法)と Lexicology (語彙)によって表現され,次いでそれらが Transmission (伝達)の過程を経て,最後に Speech (話し言葉)あるいは Writing (書き言葉)という媒体により顕現するという階層モデルである.ここで,Transmission として話し言葉と書き言葉が同列に置かれていることは注目に値する.言語は音声であるとする20世紀言語学の常識から脱し,書き言葉を言語学の現場に引き戻そうとする意志が強く感じられる.この言語観については「#1665. 話しことばと書きことば (4)」 ([2013-11-17-1]),「#748. 話し言葉と書き言葉」 ([2011-05-15-1]) も参照されたい.

上の階層モデルは静的である.言語変化という動的な過程を扱おうと思えば,このままの静的なモデルでは利用し続けることができない.Smith (5) が言語変化について述べているとおり,"any given linguistic event is the result of complex interaction between levels of language, and between language itself and the sociohistorical setting in which it is situated" である.そこで,Smith (5) は以下の動的なモデル "The levels of language (dynamic model)" を提示した.

これは,階層の上下の区別を設けずに,相互作用を重視した動的なモデルである.Grammar, Lexicon, Transmission の3者ががっちりとスクラムを組んだ言語体系 (cf. "système où tout se tient") において,ある一点で生じた変化は,体系内の別の部分にも影響を与えざるを得ない.なお,この図に Semantics が含まれていないのは,意味はいずれのレベルとも直接に関わるものであり,この図の背面(あるいは前面?)で常に作用しているという前提があるからのようだ (Smith 5) .

Smith は言語変化における言語外的な要素 ("the sociohistorical setting") の役割も重視しているが,これを組み込んだ第3のモデルは図示していない.しかし,彼の師匠の Samuels が提示した「#1600. Samuels の言語変化モデル」 ([2013-09-13-1]) を念頭においていることは確かのようだ.

・ Smith, Jeremy J. An Historical Study of English: Function, Form and Change. London: Routledge, 1996.

2014-03-28 Fri

■ #1796. 言語には構造的写像性がない [iconicity][arbitrariness][rhetoric][linguistics]

鈴木 (12--16) は,言語の記号にソシュールの言うような恣意性という特徴があるのはその通りだが,さらに記号間の対応関係それ自体に恣意性という特徴があるということを指摘しており,後者を構造的写像性 (structural iconicity) の欠如と表現している.具体的には,次のような事実を指す.「大」「小」という記号(語)において能記と所記の関係が恣意的であることはいうまでもないが,この2つの記号間の関係もまた恣意的である.なぜならば,大きいことを意味する「大」が小さいことを意味する「小」よりも,大きな声で発音されるわけでもないし,大きな文字で書かれるわけでもないからだ.「ネズミ」と「ゾウ」では,ネズミのほうが明らかに小さいのに,音としては1モーラ分より大きい(長い)し,文字としても1文字分より大きい(長い).この事実は,記号間の関係が現実世界にある指示対象の関係と対応していないこと,構造的写像性がないことを示している.

言語に構造的写像性がないということは,当たり前すぎてあえて指摘するのも馬鹿げているように思われるかもしれないが,これは非常に重要な言語の特徴である.数字の 1 と 10,000,000 には 1:10,000,000 もの大きな比があるのだが,言語化すれば「いち」と「いちおく」という 1:2 の比にすぎなくなる.言語に構造的写像性がないからこそこれほどの経済性を実現できるのであり,その効用は計り知れない.佐藤 (256--57) も同じ趣旨のことを述べている.

瞬間と光年というふたつの単語の外形の大きさは,いっこうにその内容の大きさの差を反映していないし,一瞬間を何ページにもわたって語る長い文章もあれば,宇宙の十億光年の距離を一行の文句で記述することもできる.それはあたりまえのはなしで,人間の言語がこれほど知性的になったのは,とりもなおさずその外形と中身のサイズの比例を断ち切ることに成功したからであった.それは人間の言語の本質的性格のひとつでもあった.

しかし,言語において構造的写像性が完全に欠如しているかといえば,そうではない.「#113. 言語は世界を写し出す --- iconicity」 ([2009-08-18-1]) やその他の iconicity の記事で示してきたように,言語記号は時に現実世界を(部分的に)反映することがある.例えば,接辞添加や reduplication により名詞の指示対象の複数性を示したり (ex. book -- books, 「山」 -- 「山々」),程度を強調するのに語を繰り返したり,延ばしたりすること (ex. very very very happy, 「ちょーーー幸せ」) は普通にみられる.

実際,言語は,自らの本質的な特徴である構造的写像性の欠如に対して謀反を起こすことがある.あたかも,言語があまりに知性的で文明的になってしまったことに嫌気がさしたかのように.

しかし,ときどき,文明人ではなくなりたいと,ふと思うこともないわけではない.子どもが,《こんなにたくさん……》という意味内容をあらわすために思いきり両手をひろげる,また,いい年をした男が,釣りそこなった魚のくやしい大きさを両手であらわすのを見るとき,私たちは,文明言語があまりにも抽象的になってしまったことを思い出す.そして,内容量をその体格そのものであらわしてしまうような言語を,奇妙なノスタルジーをもって思うことがある.(佐藤,p. 257)

だが,言語には,この謀反の欲求を満足させるための方策すら用意されているのだ.レトリックでいう列叙法 (accumulation) がそれである.これについては明日の記事で.

・ 鈴木 孝夫 『教養としての言語学』 岩波書店,1996年.

・ 佐藤 信夫 『レトリック感覚』 講談社,1992年.

2014-03-08 Sat

■ #1776. Ogden and Richards による言語の5つの機能 [function_of_language][linguistics]

言語の機能については,「#523. 言語の機能と言語の変化」 ([2010-10-02-1]) や「#1071. Jakobson による言語の6つの機能」 ([2012-04-02-1]) ほか,function_of_language で話題にした.今回は,Ogden and Richards の挙げている言語の5機能を紹介する (226--27) .

(i) Symbolization of reference;

(ii) The expression of attitude to listener;

(iii) The expression of attitude to referent;

(iv) The promotion of effects intended;

(v) Support of reference;

「#1259. 「Jakobson による言語の6つの機能」への批判」 ([2012-10-07-1]) や「#1326. 伝え合いの7つの要素」 ([2012-12-13-1]) でも論じたとおり,様々に提示される「言語の諸機能」は,実際には,言語表現において個別に実現されるわけではなく,不可分に融合した状態で実現されると考えられる.その点では,Ogden and Richards の5機能も,抽象化の産物にすぎない.それにしても,この5機能は,少なくとも各々が極めて端的に表現されているという意味において,ことさらに抽象度が高いように見える.これは,Ogden and Richards が「#1769. Ogden and Richards の semiotic triangle」 ([2014-03-01-1]) で示した semiotic triangle の記号論を前提にしているからだろう.

(i) の機能は換言すれば symbolic function,(ii) と (iii) の機能は emotive function と呼んでよいだろう.(iv) はその2つの本来的な機能の働きを強める機能,(v) は,Jakobson のいうメタ言語機能に相当するものと考えられる.Ogden and Richards は,この5機能で言語の諸機能をほぼ網羅していると述べている (227) .

なお,Ogden and Richards は,著書の別の箇所 (46fn) で,A. Ingraham, Swain School Lectures (1903), pp. 121--182 のなかで "Nine Uses of Language" として言及されているものを挙げている.これは言語の諸機能のもう1つのバージョンといってよいが,ユーモラスである.

(i) to dissipate superfluous and obstructive nerve-force.

(ii) for the direction of motion in others, both men and animals.

(iii) for the communication of ideas.

(vi) as a means of expression.

(v) for purposes of record.

(vi) to set matter in motion (magic).

(vii) as an instrument of thinking.

(viii) to give delight merely as sound.

(ix) to provide an occupation for philologists.

・ Ogden, C. K. and I. A. Richards. The Meaning of Meaning. 1923. San Diego, New York, and London: Harcourt Brace Jovanovich, 1989.

2014-01-17 Fri

■ #1726. 「形態」の紛らわしさと Ullmann による言語学の構成部門 [terminology][linguistics][morphology]

言語学に形態論 (morphology) と呼ばれる分野があるが,常々この名前は紛らわしくて不適切であると思っている.というのは,言語学研究において形態という術語は異なる2つの意味で用いられるからだ.

1つは,上記の形態論やそれが扱う形態素 (morpheme) の略語としての「形態」である.現代の言語学では,通常,取り扱う言語単位の大きさによって音韻論 (phonology),形態論 (morphology),統語論 (syntax) が区別されるが,その2つ目の単位として「形態」が現れる.

もう1つは,意味あるいは機能に対置されるものとしての「形態」である.これは形式と言い換えてもよい.この意味においては,音素,形態素,語,句,節,文,文章などの単位はいずれも「形態」をもつことになる.

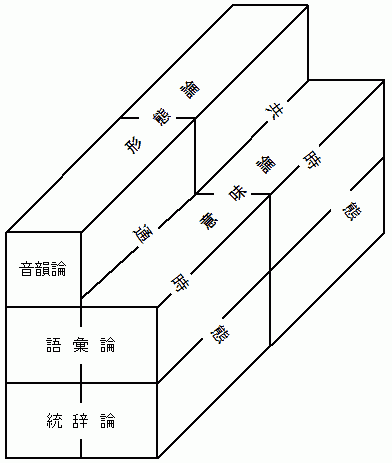

この「形態」の混乱は,Ullmann の提案した言語学研究の全体像を表わす図においては,解消されている.以下,ペロ (124) に掲載されている図を再現する.

ここでは,形態論というラベルは意味論に対置するものとして与えられている.一方,音韻論と統辞論のあいだに来るものには語彙論というラベルが貼られている.形態論という用語の使い方が一本化されているために,すっきりとした構成にみえる.この言語学の構成と用語使いは,「#1110. Guiraud による言語学の構成部門」 ([2012-05-11-1]) にも通じる.

なお,Ullmann の図では3次元目として通時態と共時態が区別されており,通時態が共時態と等しい割合で居場所を与えられている.伝統的な言語学の構成部門よりも,包括的で正当だと評価することができる.

・ ジャン・ペロ 著,高塚 洋太郎・内海 利朗・滝沢 隆幸・矢島 猷三 訳 『言語学』 白水社〈文庫クセジュ〉,1972年.

2013-11-17 Sun

■ #1665. 話しことばと書きことば (4) [writing][medium][linguistics]

昨日の記事「#1664. CMC (computer-mediated communication)」 ([2013-11-16-1]) で,ヒトの言語の媒体の問題について改めて考える機会をもった.言語の媒体のなかでも,とりわけ話しことば (speech) と書きことば (writing) の比較については,「#748. 話し言葉と書き言葉」 ([2011-05-15-1]),「#849. 話し言葉と書き言葉 (2)」 ([2011-08-24-1]) ,「#1001. 話しことばと書きことば (3)」 ([2012-01-23-1]),「#230. 話しことばと書きことばの対立は絶対的か?」 ([2009-12-13-1]) などで話題にしてきたが,今回はこの話題についてさらに議論を続けたい.

近代言語学は,文字言語よりも音声言語を優先的な研究対象としてきた.その理由は「#748. 話し言葉と書き言葉」 ([2011-05-15-1]) で挙げた通りだが,原則として音声言語は文字言語に時間的に先立つからである.文字言語は音声言語からの派生物であり,2次的な媒体,すなわち従属物であるという立場だ.ここでは,通時的な過程を表わす「派生」と共時的な関係を表わす「従属」とが結びつけられている.

しかし,ソシュール以来現在に至る共時態を重視する言語学において,共時的な「派生」と通時的な「従属」を区別しないというのは驚くべきことではないか.確かに,日常的な感覚としては「派生物=従属物」という同一視が避けがたいことは事実だろうが,今問題にしているのは学術的な言語の通時態と共時態の区別である.通時態と共時態をいったん切り分けて両媒体の特徴を個別に考慮し,本当に書きことばが話しことばに共時的に「従属」しているのかを確かめるのが,共時言語学の役割ではないだろうか.この作業を省略して,「通時的な派生物=共時的な従属物」という等式に飛びつくことはできないのではないか.

書きことばが話しことばに共時的に従属しているらしい証拠は1つある.過去にも現在にも,共時的な断面図をみれば,話しことばをもたない言語社会は皆無だが,書きことばをもたない言語は多く存在するということだ.この共時的な事実は,書きことばの従属性に一定の妥当性を与えるもののように思われる.しかし,話しことばと書きことばを両方もっている言語社会に限っていえば,両者の共時的な関係は支配・従属の関係ではなく,互いに影響を授受する対等な関係だろう.話しことばの優位性を主張する根拠は薄い.

上記の議論をまとめると,(1) 通時的には書きことばは話し言葉から「派生」した,(2) 共時的には,言語社会における両媒体の分布上,書きことばは話しことばに「従属」しているといえる,(3) しかし,同じく共時的な観点ではあるが,両媒体をもつ言語社会に限定すれば,書きことばと話しことばは「対等」である.

近代言語学以前,書きことば偏重の言語観を示した時代があった.近代言語学以後,振り子が逆に振れて,話しことば偏重の言語観が学界を支配している.今,再び振り子を適切に戻してやることが肝心のように思われる.

同趣旨の Crystal (148) の議論に耳を傾けよう.

Many linguists came to think of written language as a tool of secondary importance --- an optional, special skill, used only for sophisticated purposes (as in scientific and literary expression) by a minority of communities. It was needed in order to have access to the early history of language . . ., but this was felt to be a woefully inadequate substitute for the study of the 'real' thing, speech. Writing, seen as a mere 'reflection' of spoken language, thus came to be excluded from the primary subject matter of linguistic science. The pendulum swung to the opposite extreme in the new generation of grammars, many of which presented an account of speech alone.

Writing and speech should never have been allowed to confront each other in this way. There is no sense in the view that one medium of communication is intrinsically 'better' than the other. Whatever their historical relationship, the fact remains that modern society makes available to its members two very different systems of communication, each of which has developed to fulfil a particular set of communicative needs, and now offers capabilities of expression denied to the other. Writing cannot substitute for speech, nor speech for writing, without serious disservice being done to each.

・ Crystal, David. How Language Works. London: Penguin, 2005.

2013-11-15 Fri

■ #1663. 手話は言語である (2) [sign_language][linguistics][pidgin][medium]

昨日の記事「#1662. 手話は言語である (1)」 ([2013-11-14-1]) に引き続き,Crystal (164--70) を参照しながら,言語としての手話の話題を取り上げる.古今東西,多くの異なる音声言語が存在してきたように,手話言語にも多くの異なる種類が認められる.初期の歴史はほとんど知られていないが,古代ギリシアや古代ローマの文献に手話への言及がある.近代における手話の研究は,1775年にフランスの教育者 Abbé Charles Michel de l'Epée (1712--89) が,パリの聾学校のために手話体系を開発したことに端を発する.彼の手話が何に基づいているのかはよく分かっていないが,世界各地からの教育者が彼の学校でそれを学び,世界に広めることになった.例えば,アメリカの教育者 Thomas Gallaudet (1787--1851) と Laurent Clerc (1785--1869) はその手話をアメリカに導入し,これが後に American Sign Language へと発展する.

しかし,これは手話の発生と発展の1つの特殊な例にすぎない.世界各地では多くの手話が自然発生してきた.手話には音声言語と同様に,共時的な変異もあれば通時的な変化もある.手話共同体ごとに方言が発達するし,世代間の変異も認められる.この点でも,手話言語と音声言語とは異なるところがない.

一方で,手話に特有の発展の仕方があることもまた事実である.音声言語や文字言語からの影響という側面である.手話には,音声言語や文字言語とはほぼ無関係に自然に発生したものも多いが,それらの影響を受けて発展したもの,あるいは意図的に発展させたものも多い.後者では,とりわけ語順における関与が見られる.音声言語・文字言語という異なる媒体から影響を被った手話という意味で,これは手話のピジン語ということができるだろう.

音声言語に近づける形で既存の手話に変更を加えるという試みが教育者によってなされてきたが,とりわけ英語共同体における事例が豊富である.1960年代後半からの数年間で,音声言語としての英語への歩み寄りを示す計画的な (contrived) 手話言語が続々と現れた.Seeing Essential English (1966) (及びそこから派生した Linguistics of Visual English (1971) と Signing Exact English (1972)),Signed English (1969), Manual English (1972) のごとくである.

Paget-Gorman Sign System (PGSS) も広く採用された初期の試みである.これは,1951年に Richard Paget が提案し,Pierre Gorman が発展させたもので,片方の手で意味領域を表わし,別の手で識別詞を表わすことで1つの記号を表現するという体系である.漢字の偏と旁をそれぞれの手に対応させるとでも言えば,比喩的に理解しやすいだろうか.

他の種類の手話としては,北米インディアンの間で共有されてきた Amer-Ind なる比較的簡易な体系がある.また,文字を手話記号に対応させる Finger-spelling という体系は,少なくとも補助的には手話使用者の間で広く採用されている.読唇術・視話法において発音の「読み」を助ける目的での Cued speech という体系も利用されている.

上記のように計画的に音声言語や文字言語に接近させた手話があるのは事実だとしても,手話がそれ自身で独立した言語の媒体であることは明らかだろう.

・ Crystal, David. How Language Works. London: Penguin, 2005.

2013-11-14 Thu

■ #1662. 手話は言語である (1) [sign_language][linguistics][arbitrariness][double_articulation][medium][iconicity]

読売新聞10月5日の朝刊38面に「「手話は言語」鳥取県で条例化」の記事が掲載された.「手話言語条例」案によると,手話は「独自の言語体系を有する文化的所産」として認められるとともに,公的にその普及努力が求められることになる.日本の自治体としては初の画期的な条例であり,言語としての手話の認知度が上がる重要な契機となるだろう. *

言語学的には,手話は音声や文字を媒介とする言語と同じ緒特徴を共有する記号体系である.言語学の概説書でもそのように話題にされるし,Ethnologue のような言語に関する情報機関でも手話は正式の言語として扱われている.しかし,一般的には,手話は正式な言語というよりは洗練されたジェスチャーであるとか絵画的な表現手段であるなどという認識がいまだ根強く,記号体系としての価値が正当に評価されていないのが事実である.その理由の1つは,手話が典型的に聾者及びその関係者により習得される言語にとどまっており,その他の多くの人々に実態が知られていないためだろう.

しかし,手話はれっきとした言語である.ヒトの言語の媒体としては,4つの形態が認められる.音声言語 (speech),文字言語 (writing),コンピュータ媒介言語 (CMC = computer-mediated communication),そして手話 (sign_language) である.いずれもヒトの言語を特徴づける諸性質が体系的に認められるがゆえに正当に言語と呼ばれるのであり,手話もその1つとして他と同列である.例えば,手話は2重分節性 (double_articulation) を有しているし,構成する記号には恣意性 (arbitrariness) が備わっている.生産性 (reproductivity) もあれば,異空間・異時間伝達性 (displacement) もある.ほかにも,「#1327. ヒトの言語に共通する7つの性質」 ([2012-12-14-1]) や「#1281. 口笛言語」 ([2012-10-29-1]) で取り上げた言語のもつ性質をすべて示す.

手話における記号の恣意性について付け加えておこう.一見すると手話記号は恣意的というよりはイコン的・類像的 (iconic) であるように思われるかもしれない.確かに,指示対象に特徴的な形や動きを示すなど,発生としては iconic とみなすことができる記号も多い.しかし,それは手話という媒体に限ったことではなく,音声言語や文字言語にも程度の差はあれ見られるものである.例えば,「馬」という漢字を知っている者にとっては,それは馬をかたどった象形文字に見えるために iconic と呼べそうに思えるが,知らない者にとっては,かの動物を指す文字だとは思いも寄らないだろう.手話記号も,発生としては iconic なものだったとしても,実際上は意味を推測することのできない恣意的な記号だとみなしてよい.したがって,異なる手話体系では,ある記号表現が異なる記号内容を表わすということは普通である.ASL (American Sign Language) と日本手話 (JSL = Japanese Sign Language) が互いに通じないのはもとより,ASL と BSL (British Sign Language) も互いに通じないということは,一般にはあまり知られていない.

言語としての手話の体系性については,音韻論 (phonology) において弁別的な単位である音素 (phoneme) が設定されるのと同様の関係が認められる.手話において対応する弁別的な単位は chereme と呼ばれ,それを研究する分野は cherology と呼ばれることがある.chereme には location, configuration, action の3レベルが認められ,sign space 上にそれらの可能な組み合わせが実現することによって,記号が表現される.記号の体系性という点で,手話と単なるジェスチャーとは,天と地ほど異なるのである.

以上,Crystal (159--63) を要約する形で執筆した.関連して,「#79. 手話言語学からの inspiration」 ([2009-07-16-1]) を参照されたい.また,「#1064. 人間の言語はなぜ音声に依存しているのか (2)」 ([2012-03-26-1]) の記事に対してして頂いた本ブログ読者からのコメントも参照されたい(恥ずかしながら,手話に対する私の無知をさらけ出した発言が含まれていました).

・ Crystal, David. How Language Works. London: Penguin, 2005.

2013-11-04 Mon

■ #1652. 第2言語習得でいう "communicative competence" [sla][acquisition][linguistics][ethnography_of_speaking]

「#1632. communicative competence」 ([2013-10-15-1]) の記事で,communicative competence を linguistic competence と対比させたが,広い意味での communicative competence は,linguistic competence をはじめ,言語活動に必要な諸能力を含む.実際に第2言語習得 (Second Language Acquisition) の分野では,第2言語について習得すべき能力は,理想的には "communicative competence" を頂点とする以下のすべての能力とされている(下図は O'Grady et al., p 395 の "A model of communicative competence" を参考にして作成した).

改めて考えてみると,言語学の諸分野はこれらの諸能力に対応する言語の諸体系を解明するために存在しているといえる.しかし,ここでは生きている話者の共時的なコミュニケーション能力を問題にしているのであり,通時的な次元の能力 (?) は当然ながら話題にされていない.したがって,歴史言語学や言語史のような分野は,この図に入り込む余地はない.しかし,だからといって言語学の枠から外されるべきだということにはならないだろう.言語学は言語に関するあらゆる側面を話題にするものであり,通時態も共時態と同じ資格で研究されるべき対象である.共時的な能力を示す上の図と並列的に,隠れた通時的な営みの図を想定したい.

この図に関してもう1つ付け加えたいことは,「#1632. communicative competence」 ([2013-10-15-1]),「#1633. おしゃべりと沈黙の民族誌学」 ([2013-10-16-1]),「#1644. おしゃべりと沈黙の民族誌学 (2)」 ([2013-10-27-1]), 「#1646. 発話行為の比較文化」 ([2013-10-29-1]) で取り上げてきた,狭い意味での "communicative competence" はこの図のなかではどこに位置づけられるのだろうか,という疑問である."Sociolinguistic competence" の "Cultural references" に含まれるように思われるが,そうだとすれば,話すタイミング,沈黙すべきタイミング,挨拶の仕方,直接的に言ってよいかどうか,会話に割って入る際の規範等々が,枝葉としてその下へ追加されることになるのだろう.

・ O'Grady, William, John Archibald, Mark Aronoff, Janie Rees-Miller. Contemporary Linguistics: An Introduction. 6th ed. Boston: Bedford/St. Martin's, 2010. (Companion Site based on the 5th edition available here.)

2013-06-20 Thu

■ #1515. 言語は信号の信号である [linguistics][function_of_language][origin_of_language][evolution][neurolinguistics]

ポール・ショシャールによる『言語と思考』を読んだ.題名から「#1484. Sapir-Whorf hypothesis」 ([2013-05-20-1]) を考察するヒントになる著書だろうと思って手に取ってみたのだが,むしろ動物のコミュニケーションと人間の言語とを比較し,その本質的な差異について論じた本だった.人間の脳の進化の過程や言語の起源という観点から,言語のもつ性質と特殊性をあぶり出すという内容だ.

いくつかのポイントがあるが,(1) 人間の言語のみが高度な思考と反省を可能ならしめる内言語として機能しうること,(2) 人間の言語は文化によって継承されてゆくという新種の「遺伝」の形態であること,(3) 人間の言語に特有の生理学はなく,それは動物にも存在する大脳皮質の構造と機能の延長にすぎないこと,(4) 人間の言語は信号の信号,つまり第二信号体系をなし,本質的に抽象的・普遍的な思考方式を可能とすること,が指摘される.以下に,それぞれについて重要な箇所から引用しよう.

言語は外言語であると同時に内言語でもあるので,外言語としてはコミュニケイションの役をはたし,内言語としては思考と反省意識を確保する. (11)

テイヤール・ド・シャルダンがいみじくも言う.「人間が現われてから,新しい型の遺伝が現われ,それが優勢となる.それはすでに,人間以前に,昆虫や脊椎動物の中の進歩した型にできていたものだ.それは,いわば手本と教育の遺伝である……それまではもっぱら染色体の遺伝であったものが,《精神圏》(ノースフェール)の遺伝となったのである.この《遊星化》された世界では進化が速く,全社会が融合し,階級が消滅し,同じ文化が全人類のものとなる運命をもっこの文化は,教育による知識に基礎をおいているので,生物が生まれながらもっている本能の反射とは異なって,もろくも消え去る.蜜蜂のような人間が何人かで蜂の巣を再建し,《気違いじみた人間》が生き残ったところで,人間文明を支えつづけてゆくことはできそうもない.」 (15--16)

人間の知識は,世の中のさまざまな物品を,口で話す信号で表わすことを発明した.この信号のコードは,元来随意運動の産物であり,脳の機能のひとつの相となったので,思考のためには大へん便利なことになった.この新しい革命は,人間が世界最大の脳を有する結果で,そのために,大脳皮質の構造と機能は少しも変化をおこさないのである.言語には,それに固有の生理学はない.言語の諸中枢は,すでに動物に存在した行為と認識の中枢の分化したものである. (66)

パヴロフとその弟子たちは,言語を「第二信号体系」とし,その固有の性格と,それと第一信号体系との関係とを考察した.第一信号体系とは,言葉によらぬ信号の体系で,動物にのみ存在し,人間の心理学にきわめて興味ある示唆を与える.パヴロフは一九二四年からつぎのように書いた.「人間にとっては,言葉は明らかに条件づけられた刺激であって,動物に共通なすべてのそうした刺激と同じく真実である.しかしそのほかに,語には外延があり,多数の対象を包含する.この点では,語は,動物の条件づけられた刺激とは,量的にも質的にも,まったく比較ができない.」そして一九三二年にはこう言った.「外界に関するわれわれの知覚と表象とは,実在の第一信号,すなわち具象信号であるが,言葉と,とくに発音器官から皮質にゆく運動興奮(筋覚)は第二信号,すなわち信号の信号である.この第二信号は実在の抽象化であり,普遍化の傾向をもち,これこそまさに人間特有の高次の補助的思考方式をなすものである.」 (69)

第二体系は人間では第一体系より優勢な役を果たすが,後から作られたものであるから,こわれやすく,疲労や中毒や眠けのさす状態では,先に消える.すなわち睡眠による制止作用は大に体系のほうに強くはたらくので,第一体系が一時的に優勢となる.これが夢の特徴であり,ヒステリーでも同じ過程がおこる. (72)

なお,人間の言語の性質と特殊性については,本ブログでも次のような記事で触れてきたのでご参照を.「#160. Ardi はまだ言語を話さないけれど」 ([2009-10-04-1]),「#519. 言語の起源と進化を探る研究分野」 ([2010-09-28-1]) ,「#544. ヒトの発音器官の進化と前適応理論」 ([2010-10-23-1]),「#766. 言語の線状性」 ([2011-06-02-1]),「#767. 言語の二重分節」 ([2011-06-03-1]),「#1063. 人間の言語はなぜ音声に依存しているのか (1)」 ([2012-03-25-1]),「#1070. Jakobson による言語行動に不可欠な6つの構成要素」 ([2012-04-01-1]),「#1090. 言語の余剰性」 ([2012-04-21-1]),「#1281. 口笛言語」 ([2012-10-29-1]),「#1327. ヒトの言語に共通する7つの性質」 ([2012-12-14-1]).

・ ポール・ショシャール 著,吉倉 範光 訳 『言語と思考 改訂新版』 白水社〈文庫クセジュ〉,1972年.

2013-01-14 Mon

■ #1358. ことばの歴史とは何の歴史か [linguistics][historiography][saussure][language_change]

英語史を専攻しているが,英語史とは何かときかれることはあまりない.読んで字の如く,英語の歴史であることは自明だからだ.しかし,英語にせよ日本語にせよ,ある言語の歴史とは何なのか,考えてみると単純ではない.同じ問題意識は,小松 (15) にも現われている.

コトバは空気の振動であるから,発話された瞬間に消え失せる./対象が延々と持続してこそ歴史が作られると考えるなら,実体をもたず,持続することもないコトバに歴史などありうるはずはない./もし,コトバに歴史があるとしたら,コトバの場合,対象が持続するとはどういうことを意味するかをよく考えてみる必要がある.

コトバには実体も持続性もない.とすれば,そこに歴史などあるはずはない,と考えるのが自然だろう.ところが,英語史にしろ日本語史にしろ,それが無意味で空虚だという感覚はない.言語には歴史があるとわかっている(と少なくとも思っている).この矛盾はどこから来るのだろうか.

1つの答えは,上で実体や持続性がないものと考えたコトバとはソシュールのいう parole (言)を指し,歴史をもつものとしての言葉は langue (言語)を指すのではないか,ということだ.parole と langue の関係はチョムスキーのいう performance (運用)と competence (能力)の関係にも近く,重ね合わせて考えてもよいが,表現としては,competence の歴史というよりも langue の歴史というほうがしっくり来るのではないか.それは,langue という術語が言語の社会契約としての側面を強調しており,その社会契約の変化こそが言語の変化にほかならない,と考えられるからだろう.

小松は同著の別の箇所で,上の疑問に対する解答に相当するものを与えている (119) .

言語に実体がないとしたら,言語変化とよばれる現象は,実体としての言語に変化が生じることではなく,その言語を情報伝達の媒体として生活する共同体のメンバーが,すなわち,言語共同体 (speech community) を構成する人たちが,徐々に,それまでと違った言いかたをするようになることである.したがって,現に進行しつつある日本語の変化には日本語話者の全員が積極的に関わっている.

小松は日本語について述べているが,もちろん同じことは英語についても言える.主として第2言語として英語を学習している多くの日本語母語話者が,lingua franca としての英語を使用する際にすら,上の引用はある程度は当てはまる.英語の言語共同体に部分的にであれ参加しているその分だけ,世界の英語の変化に貢献しているのだ.そして,その変化の軌跡が,英語の歴史の一部となる.

結論としていえば,ことばの歴史とは,話者集団が違った言いかたを採用してゆく無数の選択の軌跡ととらえることができるだろう.「採用」と関連して,「#1056. 言語変化は人間による積極的な採用である」 ([2012-03-18-1]) や「#1069. フォスラー学派,新言語学派,柳田 --- 話者個人の心理を重んじる言語観」 ([2012-03-31-1]) も参照.

・ 小松 秀雄 『日本語の歴史 青信号はなぜアオなのか』 笠間書院,2001年.

2012-12-14 Fri

■ #1327. ヒトの言語に共通する7つの性質 [linguistics][double_articulation][arbitrariness]

動物が利用する種々のコミュニケーション手段と対比して,ヒトの言語のもつ特徴は何か.多くの言語学者が,この言語学の本質的な問題に挑んできた.本ブログ記事としては,最近では,「#1281. 口笛言語」 ([2012-10-29-1]) で,Crystal の指摘する3点 (reproductiveness, double_articulation, displacement) を紹介した.

西江 (139--52) によれば,世界の言語に共通する性質は7つある.ヒト以外の動物のなかには,これらの性質のいくつかをもっているものもあるが,7つすべてを満たしているものはない.逆からみれば,この7つすべてを満たしているならば,そのコミュニケーション手段は言語であるといえる.

(1) 二重分節性(「#767. 言語の二重分節」 ([2011-06-03-1]) 及び double_articulation を参照)

(2) 生産性

(3) 恣意性 (arbitrariness を参照)

(4) 異空間・異時間伝達性

(5) 老若男女共通性(動物にはオスとメス,子と親とで伝え合いの方法が異なるのが普通)

(6) 分離性(必ずしも額面通りには表現しないという性質)

(7) 後天性・文化性

言語の媒介 (medium) ,言語の機能 (function_of_language), 言語の起源 (origin_of_language) のような一般言語学の諸問題を考察する際にも,これらの性質の理解が不可欠になろう.

・ 西江 雅之 『新「ことば」の課外授業』 白水社,2012年.

2012-12-13 Thu

■ #1326. 伝え合いの7つの要素 [communication][linguistics][function_of_language][paralinguistics]

多才な言語学者・人類学者,西江雅之先生による「ことば」論を読んだ.西江先生の講義は学生時代に受けたことがあり,久しぶりに西江節を心地よく読むことができた.

著者は,コミュニケーションのことを「伝え合い」と呼んでおり,そこにことばが占める割合は驚くほど小さいと述べる.続けて,生の伝え合いにおいては7つの要素があり,人はそれらの7つの要素を同時に使い分けているのだと主張する.その7つの要素とは,以下の通り (116) .

(1) 「ことば」

(2) 当人たちの身体や性格面での「人物特徴」

(3) 顔の表情の変化や視線の動きを含む「体の動き」

(4) 伝え合いをしている人物がいる周辺環境としての「場」

(5) 直接的な接触によるものや顔色の変化などに見られる「生理的反応」

(6) お互いの距離,当人たちが占めているスペース,そのときの時刻,伝え合いの内容を表現するためにかかる時間などの「空間と時間」

(7) 当人たちの社会生活上の地位や立場といった「人物の社会的背景」

7つの要素を挙げた後,著者は,これらは「互いに溶け合っている」のであり,「その要素の中の一つだけを独立させて伝え合いを行なうことはあり得ない」のだと強調する.そして,これがなかなかわかってもらえないのだと嘆きすらする.

重要なことは,この「七つの要素」は溶け合っているということ.その中の一要素だけを取り出して伝え合いをすることは,決してできないということです.この説は,この四〇年余りわたしが言い続けてきたことなのですが,みんなが一番わからないところらしい.ことばの専門家ではない人は比較的簡単に納得してくれるのですが,言語や哲学の専門家となると,まったくと言っていいほど関心を示してくれません.それほど,ある種の人びとの頭の中は,言語が圧倒的な位置を占めているんですね. (118)

この説について考えているときに,「#1259. 「Jakobson による言語の6つの機能」への批判」 ([2012-10-07-1]) で引用したムーナンの議論を思い出した.Jakobson の言語の6機能と西江の伝え合いの7要素とは互いに性格が異なるので直接比較できないが,いずれも説明上いくつかの因子へと分解してみせるものの,実際にはすべてが融和しており,分解は不可能なのではないか,ということだった.

(1) が主流派の言語学で扱う対象だとすれば,(2) 以下の要素は,最近になって発展してきた語用論 (pragmatics) ,社会言語学 (sociolinguistics),パラ言語学 (paralinguistics) などの領域に属することになる.

西江先生は,私が学生だった頃より,このような「傍流」の要素の重要性を主張してきたのかと,今さらながらに気づいた.だが,これらの分野は今や傍流ではなくなってきている.西江先生の炯眼に敬意を表したい.

・ 西江 雅之 『新「ことば」の課外授業』 白水社,2012年.

・ ジョルジュ・ムーナン著,佐藤 信夫訳 『二十世紀の言語学』 白水社,2001年.

2012-10-29 Mon

■ #1281. 口笛言語 [communication][linguistics][double_articulation][medium]

ヒトを含めた動物のコミュニケーション手段には様々なものがあるが,ヒトの言語の最大の特徴は,Crystal (How 9--10) によれば (1) reproductiveness, (2) double articulation, (3) displacement である.かいつまんで言えば,(1) はどんなことでも表現できる自由度と生産性の高さを,(2) は「#767. 言語の二重分節」 ([2011-06-03-1]) の特徴を,(3) は今ここに関与するもの以外のこと(昨日のことや,別の場所で起こっていること)を話題とすることができる性質を,それぞれ表わす.身振り,アイコンタクト,表情などは確かに人同士のコミュニケーション手段ではあるが,表現が固定化されていて自由度や生産性は低く,二重分節のような複雑な構造を示さず,典型的には今ここにあることしか話題にしない.

だが,コミュニケーション手段によっては,3つの条件を満たしているかどうかは程度の問題にすぎないという側面もある.あるコミュニケーション手段が真の意味で言語と呼ばれてしかるべきか否か,微妙なケースがあるのだ.例えば,口笛によるコミュニケーションがそれだ.中米や南米の部族,ピレネー,トルコやカナリア諸島において,その土地の話し言葉に基づいた口笛によるコミュニケーション手段が確認されている.Crystal (Encyclopedia 404) に引用されている実例を要約しよう.メキシコ Oaxaca 州の部族で Mazateco 語の話者2人の間で交わされた口笛による会話である.

ある日,Eusebio Martinez は小屋の前に立っていた.彼は,遠く離れたところで道を歩いていたトウモロコシ売りの男に口笛で呼びかけた.市場へ売りにでかける途中だったそのトウモロコシ売りは,口笛でそれに答えた.異なる音色で何度か口笛の交換があり,それが終わるとトウモロコシ売りは,道を少し引き返し Eusebio の小屋のあるところまで上ってきて,一言もしゃべらずに,荷物を下ろした.Eusebio はトウモロコシを物色すると,小屋の中からお金をもってきて,支払いをした.そして,トウモロコシ売りは去っていった.以上のやりとりのあいだ,二人の間には一言も言葉による会話はなされなかったが,値段の取り決めを含めた一切のコミュニケーションは先の口笛のやりとりによって確かに行なわれていたのである.

二人の口笛での会話は,元となる言語による発話の,音節語ごとの音調に対応した4段階の音色によって表わされていた.文化的,語用論的に会話の文脈や目的は二人とも暗黙のうちによく共有されているので,二人の間での音調の「調律」作業こそ必要だが,音調に対応させて元の発話を復元することは,さほど困難ではないのだろう.元となる言語の発話の写しであるから,この口笛コミュニケーションも,上に定義した厳密な意味での言語とみなすことは一応のところ可能である.ただし,一般的にやりとりは短く,「文」も短く,利用される機会も少なく,男性にのみ用いられるということから,限りなく周辺的な「言語」とみてよいだろう.より正確には,Crystal (How 13) のいうように,言語の代用品として "surrogate" と呼んでおくのがよいかもしれない.

関連して,音声言語の特徴を論じた ##1063,1064,1065 の記事を参照.

・ Crystal, David. How Language Works. London: Penguin, 2005.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 1997.

2012-10-07 Sun

■ #1259. 「Jakobson による言語の6つの機能」への批判 [linguistics][function_of_language]

[2012-04-02-1]の記事「#1071. Jakobson による言語の6つの機能」は,コミュニケーションに関与する諸要素に基づいた言語機能のモデルとして,一般言語学の教科書でもたびたび取り上げられる.理解しやすいモデルだが,言語学史を著わしたムーナンは,これを厳しく批判している.長い一節だが,引用しよう.

ここでもまたモデルは魅惑的だし,おそらく今後も長く,非言語学者たちを魅惑しつづけることだろう.ことばの使いかたを余すところなく記述し,説明しているような印象を与えるからだ.が,いろいろの点でそれは不満足なものである.ヤコブソンは「遊戯的機能」をまったく無視している.とはいえこの機能は言語学者たちがほとんど研究していないものなのだが.もっとも,ヤコブソンにとって遊戯的機能は詩的機能のなかに含まれるというのなら話は別だが,さて,そうだとすると深刻な問題が生じてしまう.すなわち,語呂合わせ〔洒落〕と『マルドロールの歌』とのあいだにはたぶんいくらかの親近性がありそうだし,それがどこに由来するのかという点はわかるが,問題は特に,両者〔遊びと芸術〕の相違がどこにあるのかを知るということなのだ.その上,彼は詩的機能と美的機能とを分けて,区別している.が,美的機能を文芸学のほうへ追いやって,それはもうことばの固有性ではない,したがってことばの第七ないし第八の「機能」ではないのだ,というだけでことが済むわけではない.実際,ヤコブソンもそれを承知し,述べてもいるのだが,これらの六「機能」は,実はただ一つのものであることばのコミュニケーション機能をこなごなにくだいて,かえっておおいかくしている.彼が機能と呼んでいるものは,ことばのもつそれぞれ特殊な《用法》〔usages〕であり,程度の差はあるが,それらはみな,どんなコミュニケーションのなかにも現われているのだ.おしまいに,これら六つの想定された機能は,ヤコブソンが証明しようと努力したにもかかわらず,本当に言語学的な,形式的基準をもっていない.彼は機能を区別するにあたって,心理的,意味的あるいは文化的な指標だけにたよっている.(「よく聞こえますか?」というメッセージがその呼びかけ機能をはたすために採用する言表の構造は,なにもその機能に特有のものではない.)ヤコブソン式の諸機能分類は,厳密に定義されているコミュニケーション機能の場合とはちがって,ことばの働きも進化も言語学的に説明してくれるものではない.(172--73)

批判の要点は2つある.1つは,語呂合わせや洒落などに代表される言語の遊戯的機能が含まれていない点である.もしそれが「詩的機能」に含まれるというのであっても,文芸的な詩的機能と遊戯的な詩的機能を区別しなくてよいのか,という問題は残る.

2つ目の問題は,Jakobson の6機能には形式的な基盤がなく,いかなる言語学的な洞察をも与えてくれないという点だ.ことばには複数の機能が同時に詰め込まれているというのは確かだが,それをバラバラに取り出してみせるにしても,その手段がないではないかという批判だ.どこまでも形式主義的に行こうとすれば,確かにムーナンの述べるように,複数の機能を個別に取り出すことはできないだろう.

「機能」という大仰な表現を用いずに,「用法」とすれば事足りるというムーナンの議論も説得力がある.Jakobson の言語の6機能は,明快なモデルではあるが,言語学的に発展性がないということだろうか.

・ ジョルジュ・ムーナン著,佐藤 信夫訳 『二十世紀の言語学』 白水社,2001年.

2012-05-11 Fri

■ #1110. Guiraud による言語学の構成部門 [linguistics]

「#377. 英語史で話題となりうる分野」 ([2010-05-09-1]) および「#378. 語用論は言語理論の基本構成部門か否か」 ([2010-05-10-1]) の記事で,言語学の基本構成部門を紹介した.伝統的な分類として現代のほとんどの言語学で採用されている言語(学)のモデルだが,必ずしもバランスがよいとはいえない.音声学・音韻論 (phonetics, phonology) ,形態論 (morphology) ,統語論 (syntax) は主として言語の形態を,意味論 (semantics) , 語用論 (pragmatics) は主として言語の意味を扱うのだが,形態と意味の関係が明示されていない.言語学において発達してきた時代順に部門を並べただけ,という印象である.

ギロー (124--29) は,ソシュールの眺望にしたがって,言語学の構成部門を体系的に整理した.伝統的な見方とは異なる点が少なくないが,構造言語学の筋の通ったモデルである.以下は,ギロー (130) の「言語:意味作用の実体と形態」 の図をもとに作成したものである.

まず,ギローは言語を構成する大項目として,音韻論,語彙論,統辞論の3つを区別した.そして,それぞれに形態的側面と機能的側面があるとし,後者には認識的なものと文体的なものとがあるとした.形態的側面では,伝統的な「音韻論」と「統語論」の領域はそのままギローの「音韻論」と「統辞論」に包含されると考えてよいが,伝統的な「形態論」に含まれていた屈折 (inflection) は,語幹と語尾の組み合わせ(統辞)として再解釈されており,「統辞論」の1部へ取り込まれている.また,派生や合成は,語彙論と統辞論にまたがる性質をもつとされる.

ギローのモデルの面目躍如たるは,3項目に対応する機能的側面の記述である.音韻論で扱われる音素という単位は,意味こそ担っていないが,区別する機能を担っている.また,情報的というのは,情報理論的と読み替えてよく,音素が最小努力の法則 (the Principle of Least Effort) に従って配分されており,経済的な情報伝達を確保しているという点に注目した記述である(ギローは情報理論の言語学への応用に関心が深い).語彙論における機能とは語の意味を表わす機能のことであり,「意味論」とは原則としてこの領域のみを扱うものでなければならない.統辞論における機能とは記号と記号の関係を確定する機能であり,広義には「意味」と読み替えられるかもしれないが,上記の意味論的な意味とは区別して理解しておく必要がある.以上の機能は認識的な側面について述べたものだが,機能には別に文体的な側面という付加的な価値も認められており,音韻論,語彙論,統辞論の3項目それぞれに対応する文体的機能が割り当てられている(ギローは文体論者でもある).

・ ピエール・ギロー 著,佐藤 信夫 訳 『意味論』 白水社〈文庫クセジュ〉,1990年.

2012-04-21 Sat

■ #1090. 言語の余剰性 [redundancy][linguistics][entropy][information_theory][paralinguistics]

ヒトの言語の著しい特徴として,以前の記事で「#766. 言語の線状性」 ([2011-06-02-1]) と「#767. 言語の二重分節」 ([2011-06-03-1]) を取り上げてきたが,もう1つの注目すべき特徴としての余剰性 (redundancy) については,明示的に取り上げたことがなかった.今日は,昨日の記事「#1089. 情報理論と言語の余剰性」 ([2012-04-20-1]) を受けて,この特徴について説明したい.

言語による意味の伝達に最小限に必要とされる以上の記号的要素が用いられるとき,そこに余剰性が含まれているといわれる.言語の余剰性は一見すると無駄で非効率に思われるが,昨日の記事で述べたように,言語使用に伴う種々の雑音 (noise) に対する強力な武器を提供している.急ハンドルの危険を防止するハンドルの遊びと言い換えてもよいし,無用の用と考えてもよい.また,言語の余剰性は,言語習得にも欠かせない.言語構造上また言語使用上の余剰性が十分にあれば未知の言語要素でも意味の予測が可能であり,実際に言語習得者はこの機構を利用して,言語内的・外的な文脈からヒントを得ながら,意味の見当をつけてゆくのである.

余剰性という観点から言語を見始めると,それは言語のあらゆる側面に関わってくる要素だということがわかる.まず,昨日の記事で触れたように,音声と音素の情報量の差に基づく余剰性がある.言語の伝達には数十個の分節された音素を区別すれば事足りるが,その実現は音声の連続体という形を取らざるを得ず,そこには必要とされるよりも約千倍も多くの音声信号が否応なしに含まれてしまう.

音韻体系にみられる対立 (opposition) に関係する余剰性もある.英語において,音素 /n/ は有声歯茎鼻音だが,鼻音である以上は有声であることは予測可能であり,/n/ の記述に声の有無という対立を設定する必要はない.これは,余剰規則 (redundancy rule) と呼ばれる.

音素配列にも余剰性がある.語頭の [s] の直後に来る無声破裂音は必ず無気となるので,無気であることをあえて記述する必要はない([2011-02-18-1]の記事「#662. sp-, st-, sk- が無気音になる理由」を参照).予測可能であるにもかかわらず精密に記述することは不経済だからである.しかし,言語使用の現場で,語頭の [s] は何らかの雑音で聞こえなかったが,直後の [t] は無気として聞こえた場合,直前に [s] があったに違いないと判断し,補うことができるかもしれない.このように,余剰性は安全装置として機能する.

音素配列に似た余剰性は,綴字規則にも見られる.例えば,英語では頭字語などの稀な例外を除いて,<q> の文字の後には必ず <u> が来る.<u> はほぼ完全に予測可能であり,情報量はゼロである.

形態論や統語論における余剰性の例として,These books are . . . . というとき,主語が複数であることが3語すべてによって示されている.It rained yesterday. では,過去であることが2度示されている.英語史上の話題である二重複数 (double_plural),二重比較級 (double_comparative),二重否定 ([2010-10-28-1], [2012-01-10-1]) なども,余剰性の問題としてみることができる.

そのほか,類義語を重ねる with might and main, without let or hindrance や,電話などでアルファベットの文字を伝える際の C as in Charley などの表現も余剰的であるし,Yes と言いながら首を縦に振るといった paralinguistic な余剰性もある.

余剰性と予測可能性 (predictability) は相関関係にあり,また予測可能性は構造の存在を前提とする.したがって,言語に余剰性があるということは,言語に構造があるということである.ここから,余剰性を前提とする情報理論と,構造を前提とする構造言語学とが結びつくことになった.構造言語学の大家 Martinet の主張した言語の経済性の原理でも,余剰性の重要性が指摘されている (183--85) .

情報理論と言語の余剰性の関係については,Hockett (76--89) を参照.

・ Martinet, André. Éléments de linguistique générale. 5th ed. Armand Colin: Paris, 2008.

・ Hockett, Charles F. "Review of The Mathematical Theory of Communication by Claude L. Shannon; Warren Weaver." Language 29.1 (1953): 69--93.

2012-04-20 Fri

■ #1089. 情報理論と言語の余剰性 [information_theory][linguistics][redundancy][entropy][history_of_linguistics]

情報理論 (information theory) は戦後に発達した比較的新しい科学研究だが,言語学はその成果を様々な形で享受してきた.情報の送り手と受け手の問題,コード化の問題,予測可能性 (predictability) の問題,そして何よりも言語の顕著な特徴の1つである余剰性 (redundancy) の問題について,言語学が情報理論から学べることは多い.

情報理論と人工頭脳工学 (cybernetics) の基礎理論は Shannon and Weaver の著作によって固まったとされ,これは言語学史においても有意義な位置を占めている(イヴィッチ,pp. 164--71).しかし,この著作は高度に数学的であり,一般の言語学者が読んで,その成果を言語学へ還元するということは至難の業のようだ.このような場合には,言語学者による書評が役に立つ.アメリカの言語学者 Hockett の書いているレビューを読んでみた.

Shannon and Weaver 自体が難解なのだから,その理論のレビューもある程度は難解とならざるをえない.評者の Hockett が情報理論の考え方を言語学へ応用する可能性について論じている部分では,言語学としても非常に高度な内容となっている.書評を完全に理解できたとは言い難いが,言語の余剰性およびエントロピー (entropy) についての議論はよく理解できた.

Hockett はたいへん大まかな試算であるとしながらも,ある発話の音韻的な情報量と音声的な情報量の比は1:1000ほどの開きがあり,仮に音韻論的単位のみを意思疎通に不可欠な単位とみなすのであれば,言語音の余剰性は99.9%にのぼるとしている (85) .情報理論でいうエントロピー (entropy) は,"1 - redundancy" と定義されるので,言語音のエントロピーは0.1%である.言語は,ある言い方をすれば非効率,別の言い方をすれば予測可能性の高い種類の情報体系ということができるだろう.

情報が物理的に伝達される際には,多かれ少なかれ必ず雑音 (noise) が含まれてしまう.したがって,情報伝達が意図された通りに遂行されるためには,雑音による影響に耐えられるだけの安全策が必要となる.言語にとって,余剰性こそがその安全策である.Hockett 曰く,"channel noise is never completely eliminable, and redundancy is the weapon with which it can be combatted" (75) .このように考えると,言語音の余剰性99.9%(あるいはこれに近似する高い値)は,いかに言語が慎重に雑音対策を施された安全設計の情報体系であるかを示す指標といえるだろう.

The high linguistically relevant redundancy of the speech signal can be interpreted not as a sign of low efficiency, but as an indication of tremendous flexibility of the system to accommodate to the widest imaginable variety of noise conditions. (Hockett 85)

情報理論の立場から,特に余剰性という観点から言語を見始めると,それは言語のあらゆる側面に関わってくる要素だということがわかってくる.言語の余剰性について,明日の記事で詳しく見ることにする.

・ ミルカ・イヴィッチ 著,早田 輝洋・井上 史雄 訳 『言語学の流れ』 みすず書房,1974年.

・ Hockett, Charles F. "Review of The Mathematical Theory of Communication by Claude L. Shannon; Warren Weaver." Language 29.1 (1953): 69--93.

・ Shannon, Claude L. and Warren Weaver. The Mathematical Theory of Communication. Urbana: U of Illinois P, 1949.

2012-04-14 Sat

■ #1083. なぜ英語は世界語となったか (2) [linguistics][language_myth][sobokunagimon]

昨日の記事[2012-04-13-1]に引き続き,英語が世界語となった原因について.昨日は,Schmitt and Marsden 及び Crystal を引用しながら,英語そのものの言語的な特質ゆえではなく,あくまでその話者集団の社会的な影響力(軍事力,経済力,技術力など)ゆえであることを説いた.

しかし,言語に一家言ある知識人のなかには,これに反対する意見もある.例えば,「#881. 古ノルド語要素を南下させた人々」 ([2011-09-25-1]) で参照した,ポピュラーな英語史を執筆した Bragg が挙げられる.Bragg は歴史に造詣の深いイギリスのアマチュア知識人で,この著書の出版や,それに先立つ BBC Radio 4 の番組 The Routes of English の制作により英語史を普及させた功績はあるが,専門的に言語学に通じているわけではないようだ.端的にいえば,Bragg は,英語が世界語たるにふさわしい内在的な特質を有していると考えている.その主張は著書の各所に読み取ることができるが,特に p. 277 には Crystal の議論に直接に反論している箇所があり,わかりやすい.例えば,そこでは Crystal が p. 8 で引用して批判している,1848年にロンドンの学術雑誌 Athenaeum に寄せられた次の評を,Bragg (275) は改めて引用し,"He was right in that last phrase." と評価しているのである.

In its easiness of grammatical construction, in its paucity of inflection, in its almost total disregard of the distinctions of gender excepting those of nature, in the simplicity and precision of its terminations and auxiliary verbs, not less than in the majesty, vigour and copiousness of its expression, our mother-tongue seems well adapted by organization to become the language of the world.

ここでは,organization とは言語体系そのもののことである.Bragg は言語学のいろはに通じていないというよりは,母語たる英語への愛情が強すぎて,よく言えばロマンチスト,普通に言えば勝利主義的な現状肯定論者,悪く言えば英語帝国主義者になってしまっているというべきだろう.もっとも,著者もこのことは多少なりとも自認しているようだ.

Although English only exists in the mouths, minds, and pens of its many individual users, I came to feel that English had a character and presence of its own. This is not how professional linguists see it, but just as some historians see "England" with a life of its own at certain times, so the language itself, in my view, can be seen as a living organism. (ix)

また,デーン人の侵入の後にも英語が英語としてのアイデンティティを失わずに存続した理由として,"the profoundly self-preserving nature of the language which had so slowly and doggedly alchemised into English" (19) を挙げたり,ノルマン人の侵入の後の存続についても "the result of this obstinacy, in my opinion, made it so powerfully earthed that later, when the Normans came with far more devastating consequences, it could still feed off its deep taproots" (20) と述べている.これは,19世紀の比較言語学の時代に Schleicher などによって抱かれた言語有機体説とも響き合う考え方であり,受け入れがたい.

以上,Bragg 批判となったが,著者の英語史の populariser としての役割は認めている.著者は言語よりも歴史に強く,学問的な縛りがなく(著書自身,これは "academic text" ではないと述べている [xi])想像力も自在なために,その観点からの英語史として読めばおもしろい.英語の個別の知識も豊富である.

・ Bragg, Melvyn. The Adventure of English. New York: Arcade, 2003.

・ Crystal, David. English As a Global Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

2012-04-13 Fri

■ #1082. なぜ英語は世界語となったか (1) [linguistics][language_myth][sobokunagimon]

標記の問いについては,拙著『英語史で解きほぐす英語の誤解』の第9章で論じているが,その答えは端的に言って「英語が歴史のよいタイミングでよい位置につけていたから」である.決して,英語が言語として他の言語よりもすぐれているからではない.この点については,[2012-04-03-1]の記事「#1072. 英語は言語として特にすぐれているわけではない」でも論じたが,改めて別の引用により論を補強したい.以下は,Schmitt and Marsden の "How English Became a Global Language" と題する節からの抜粋である.

One can ask how English achieved its prominent place. It almost surely was not because English was intrinsically better than any other language. . . . Rather, a language usually rises in prestige and power in response to external factors. Languages are closely and unmistakably tied to the people who speak them, and when those people rise in power and begin spreading their influence, their language becomes involved in the process. . . . It has been said that "language is a dialect with a (sic) army and a navy." . . . Britain's naval and financial power allowed the British to become masters of both the Industrial Revolution and the largest empire the world has ever known. Another English-speaking giant, the United States, succeeded Britain. But it was not only military and industrial strength that bolstered the position of English. During this time, the most influential financial and investment centers (especially after Germany's defeat in 1918) were English speaking: New York and London. Likewise, English has been spread worldwide by popular Western culture, much of it in English---for example, Hollywood movies and pop music. Thus, English rose to prominence on the strength of centuries of unbroken dominance over large parts of the world by its speakers. (9)

現在におけるこの議論の目立った擁護者は Crystal だろう.著書の pp. 7--10 で熱く主張している.長めではあるが,特に重要な部分を2カ所抜粋しよう.

Without a strong power-base, of whatever kind, no language can make progress as an international medium of communication. Language has no independent existence, living in some sort of mystical space apart from the people who speak it. Language exists only in the brains and mouths and ears and hands and eyes of its users. When they succeed, on the international stage, their language succeeds. When then fail, their language fails. (7)

A language has traditionally become an international language for one chief reason: the power of its people --- especially their political and military power. The explanation is the same throughout history. Why did Greek become a language of international communication in the Middle East over 2,000 years ago? Not because of the intellects of Plato and Aristotle: the answer lies in the swords and spears wielded by the armies of Alexander the Great. Why did Latin become known throughout Europe? Ask the legions of the Roman Empire. Why did Arabic come to be spoken so widely across northern Africa and the Middle East? Follow the spread of Islam, carried along by the force of the Moorish armies from the eight century. Why did Spanish, Portuguese, and French find their way into the Americas, Africa and the Far East? Study the colonial policies of the Renaissance kings and queens, and the way these policies were ruthlessly implemented by armies and navies all over the known world. The history of a global language can be tranced through the successful expeditions of its soldier/sailor speakers. . . . (9)

2つ目の引用で,Crystal は言語の力を生み出すのはひとえに軍事力だとしているが,原文ですぐ次の段落では,生み出された力を維持するのは経済力や技術力であるといっている.いずれにせよ,言語の特質ではなく話者集団の社会的な立場こそが決定的な要素なのだという考え方に揺るぎはない.私はこの意見に賛成である.

一方で,そうではないという意見も出ている.これについては明日の記事で.

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

・ Crystal, David. English As a Global Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow