2010-12-04 Sat

■ #586. 辞書の表紙にあるまじき(?)綴字の揺れ [dictionary][spelling][cawdrey]

[2010-11-24-1]の記事で,Robert Cawdrey (1537/38--1604) の A Table Alphabeticall (1604) に触れた.英英辞書の第1号として,英語史では名高い.そこで紹介した辞書の表紙画像は1613年出版の第3版のもので,初版ではない.1604年の初版で現在にまで生き残っているものは1部しかなく ( Bodleian Library, shelfmark Arch. A f. 141 (2) ) 非常に貴重な書物となっているが,この初版と第3版の表紙には重要な差異がある.初版のタイトルページの上半分を以下に転記しよう(赤字は転記者).

A Table Alphabeticall, conteyning and teaching the true vvriting, and vnderstanding of hard vsuall English wordes, borrowed from the Hebrew, Greeke, Latine, or French. &c.

With the interpretation thereof by plaine English words, gathered for the benefit & helpe of Ladies, Gentlewomen, or any other vnskilfull persons.

赤字で示したとおり,"words" に相当する綴字が <wordes> と <words> の間で揺れている.現代の視点からすると,辞書とは語の意味とともに綴字の規範をも示すものであるという前提があるが,Cawdrey の時代にはこの前提はなかったはずである.中英語後期以来,綴字の標準は徐々に確立されていったとはいえ,17世紀半ばまではこのような揺れはいまだ目立っていたし,真の意味で「確立」したといえるのはさらに1世紀遅れて18世紀半ばのことである.しかし,第3版の表紙では両方とも <words> に統一されているのがおもしろい.こんな所に,初期近代英語期の綴字標準化の緩慢な潮流を感じることができるのではないだろうか.

関連する記事として[2010-03-30-1], [2010-02-18-1]も参照.

・ Simpson, John. The First English Dictionary, 1604: Robert Cawdrey's A Table Alphabeticall. Oxford: Bodleian Library, 2007.

2010-09-30 Thu

■ #521. 意外と使われている octopi [plural][coca][oanc][dictionary]

[2009-08-26-1]の記事で,octopus の複数形としては規則的な octopuses が普通であり,octopi や octopodes などの「古典語に基づく不規則複数形は,現在では衒学的・専門的な響きが強すぎて普通には用いられないと考えてよい.このことは,多くの学習者英英辞典で octopuses のみが挙げられていることからもわかる.」と述べた.この説明は octopodes については正しいが,octopi については修正を要するようだ.

ウェブ上で「タコの飼い方」に関する記事を見つけた.その記事の題名は Owning Octopi である.複数形 octopi に惹かれて読んでみたら,内容もおもしろかったのだが,それ以上に341語ほどの記事のなかにもう1度 octopi が現われているので嬉しくなった.一方,規則形の octopuses はさすがに多く,5回ほど使われていた.octopi は確かにマイナー形態ではあるが,題名に採用されているというところが意義深い.COD11 ( The Concise Oxford English Dictionary 11th ed. ) によると octopi は誤用とされているのだが,誤用という感覚,マイナー形態であること,読者を惹きつける題名に求められる新規さとは互いに何らかの関係があるのかもしれない.記事内に1度だけ octopi が現われている箇所について,なぜそこだけが octopi なのかはよくわからないが,同段落内で前後に octopuses が使用されていることから,単調さを嫌っての文体的な動機づけがあるのかもしれない.

Sealing the tank is crucial because octopuses are deft at escaping from even the smallest opening. Because octopi have no skeletal structure, they can fit through practically any gap and can even lift many lids. Sealing a tank is crucial to keeping your octopus safe. Octopuses escape in order to feed their desire to hunt. These aggressive hunters are best served by being fed live crustaceans to quell their hunger and desire to hunt.

また,多くの学習者英々辞書に octopuses しか挙げられていないという件についても修正が必要だ.Oxford, Collins COBUILD, Macmillan の辞書には確かに octopi は記載されていないが,Longman, Cambridge, Merriam-Webster の辞書には octopi は代替複数形として記載されている.大英和辞書系でも octopi は記載されている.

次にコーパスで調べてみた.BNC でのヒット数については[2009-08-26-1]で紹介した通りだが,Corpus of Contemporary American English (BYU-COCA) では octopuses が128回,octopi が36回現われた.OANC (Open American National Corpus) では octopuses が4回,octopi が2回である.ただし OANC の各形態の1例ずつは octopi の誤用の指摘という文脈で現われている.特に COCA でみる限り,最近はそれなりに使われているようだ.

関連する拙著論文で,20世紀前半からの文法書や辞書を比較してラテン語由来の不規則複数が通時的に規則化してゆく傾向を調べたことがあるが,20世紀前半には octopi は皆無ではないがあまり目立たない存在だった.文法書でいえば Jespersen に言及があったくらいである.もしかすると20世紀後半なりの最近の時期に octopi の使用が少しずつ増えてきたということも考えられる.-s への規則化が進む一方で,不規則複数が minor trend として復活する流れが生じているのかもしれない.

・ Hotta, Ryuichi. "Thesauri or Thesauruses? A Diachronic Distribution of Plural Forms for Latin-Derived Nouns Ending in -us." Journal of the Faculty of Letters: Language, Literature and Culture 106 (2010): 117--36.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 2. Vol. 1. 2nd ed. Heidelberg: C. Winter's Universitätsbuchhandlung, 1922.

2010-09-06 Mon

■ #497. 5分で分かる英語の歴史と統計 [link][statistics][reestablishment_of_english][dictionary][elf]

こんな英語学習サイトを見つけた.English Language: All about the English language.この手のサイトは多数あるが,トップに英語史と英語の統計情報が簡単にまとまっているので目を引いた.

・ English language History

・ English language Statistics

前者の英語史の解説文の "Middle English" の節で,中英語期の英語の復権 ( see reestablishment_of_english ) がノルマン・コンクェスト後の50年くらいで早々と始まっていたという記述があった.

Various contemporary sources suggest that within fifty years most of the Normans outside the royal court had switched to English, with French remaining the prestige language largely out of social inertia. For example, Orderic Vitalis, a historian born in 1075 and the son of a Norman knight, said that he only learned French as a second language.

英語の復権を話題にするときには話し言葉か書き言葉か,庶民レベルか貴族レベルか,言語使用の状況が私的か公的かなど,視点によって復権の時期や程度が変わってくるのだが,従来の英語史ではフランス語のくびきの時代が中世のあいだに比較的長く続いたと記述されることが多かったように思う.しかし,事実としては上の解説文にあるとおり,中世イングランドでは庶民の実用上,英語は圧倒的な言語だったのであり,この事実を強調しておくことは重要だと思う.

英語の統計については本ブログでも statistics の各記事で取り上げてきたが,以下のものは驚きこそしないが,私にとって初耳だった.

・ English is the language of navigation, aviation and of Christianity; it is the ecumenical language of the World Council of Churches

・ Five of the largest broadcasting companies in the world (CBS, NBC, ABC, BBC and CBC) transmit in English, reaching millions and millions of people all over the world

・ Of the 163 member nations of the U.N., more use English as their official language than any other. . . . After English, 26 nations in the U.N. cite French as their official tongue, 21 Spanish and 17 Arabic.

・ People who count English as their mother tongue make up less than 10% of the world's population, but possess over 30% of the world's economic power

ただし,全体的に典拠は示されていない.また,2010年現在の国連加盟国は192カ国であり,上記の3点目の163カ国に基づく統計は1990年くらいの時点での数値かもしれない( see United Nations member States - Growth in United Nations membership, 1945-present ) .

このサイトには他にも English Dictionaries や English Literature などのページがある.

2010-08-25 Wed

■ #485. 語源を知るためのオンライン辞書 [web_service][link][dictionary][etymology]

今日は語源情報を与えてくれるオンライン辞書を紹介したい.専門的なオンラインの英語語源辞書は Online Etymology Dictionary だけだが,一般のオンライン辞書の語源欄にも便利なものがある.英語語源情報ぬきだしCGI(一括版)もどうぞ.

(1) 唯一の本格派オンライン語源辞書

・ Online Etymology Dictionary: Douglas Harper 氏による本格的な語源辞書.初出年あり.英語語源情報ぬきだしCGI(一括版)でもお世話になっています.お薦め.

(2) 語源の勉強になるお薦めの辞書

・ Dictionary.com: 初出年あり.The Random House dictionary や Collins English Dictionary などの複数の辞書の記述を比べられるので便利.お薦め.

・ The Free Dictionary: American Heritage Dictionary of the English Dictionary と Collins English Dictionary に基づいた簡潔な語源説明.比べられて便利.また,thesaurus の情報も一緒に入ってきて有用.単なる類義語だけでなく関連語が一覧されるので,語彙増強にも役立つ.お薦め.

・ Merriam-Webster's Online Dictionary: 老舗辞書の語源欄として有用.初出年あり.

・ スペースアルクの語源辞典: 日本語で分かりやすい.関連語の一覧が出るので,語彙増強に利用できる.

(3) 意味や類義語などを知るついでに語源を軽く知りたいときに

・ Oxford Dictionaries Online - English Dictionary and Thesaurus: 老舗の辞書に簡潔な語源説明あり.Origin 欄で読みやすい説明.

・ Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913 + 1828): 本格派辞書(旧版)の語源欄.

・ HyperDictionary.com: 同じく Webster (1913) の語源欄.ただ,thesaurus の情報も一緒に入ってくるので便利なときも.

・ Wiktionary: 簡潔な語源説明.先頭に語源欄が来る.

・ MSN Encarta Dictionary: 簡潔な語源説明.

(4) 語源に関する読み物

・ Etymologically Speaking: 語源豆辞典.228語しかないが各々に丁寧な説明があり,辞書としてよりも読み物として面白い.

・ hellog の語源の話題: 本ブログでも何かと語源は断片的に扱っているので.検索ボックスに "etymology ○○" (○○は英単語)などとすると引っかかるものがあるかもしれない.

2010-08-24 Tue

■ #484. 最新のアメリカ英語の母音融合を反映した MWALED の発音表記 [pronunciation][phonetics][vowel][merger][ame][dictionary][lexicography]

2008年にアメリカの老舗辞書出版社 Merriam-Webster から本格的な EFL 用の英英辞書 Merriam-Webster's Advanced Learner's English Dictionary ( MWALED ) が出版された.昨日の記事[2010-08-23-1]でそのオンライン版を紹介した.以下に検索ボックスを貼り付け.

EFL 英英辞書はこれまでイギリス系出版社がほとんど市場を独占しており,アメリカ英語と銘打った EFL 辞書ですらイギリス系からの出版だった.MWALED の出版をもって,いよいよアメリカの出版社が独自に EFL 辞書市場に乗り込んできたことになる.アメリカの手による初のアメリカ英語 EFL 辞書ということで記述内容がいかに American であるかが問題になるが,発音表記について見ると,従来のイギリス系出版社によるアメリカ英語 EFL 辞書に比べて相当に American のようだ.Kokawa et al. ( pp. 38--41; Sugimoto 氏執筆担当 ) に拠って,General American ( GA ) における後舌低母音の融合の様子を概説しよう.

キーになる語は,lot, palm, thought, cloth である.従来の EFL 辞書では GA と RP でそれぞれ次のように発音表記されてきた.

| Keyword | GA | RP | Examples |

|---|---|---|---|

| lot | /lɑt/ | /lɒt/ | bomb, cot |

| palm | /pɑːm/ | /pɑːm/ | balm, father |

| thought | /θɔːt/ | /θɔːt/ | caught, taught |

| cloth | /clɔːθ/ | /clɒθ/ | loss, soft |

GA でも RP でも分布は異なるが,いずれも3種類の後舌低母音を区別していることになる.ところが近年の GA では,lot--palm merger が生じて /ɑː/ へ融合してきている.さらに,lot--thought merger も生じており,そこに cloth も巻き込んですべて /ɑː/ へと1元化してきているという.結果的に,多くの GA の話者はこれらの4語に代表される語群をすべて /ɑː/ として区別なく発音するようになってきている.

近年に出版されたイギリス系のアメリカ英語辞書では,母音融合の進んでいるこの最新の状況が完全には発音表記に反映されておらず,比較的保守的であった.ところが,MWALED はこれらを一斉に /ɑː/ にまとめている.さすがにアメリカの手によるアメリカの辞書である.現状を反映して非常にシンプルであるが,イギリス英語の発音と比較する必要がある場合には気をつけなければならないだろう.

一般に,辞書編纂 ( lexicography ) は記述的 ( descriptive ) な態度をとるか規範的 ( prescriptive ) な態度をとるか,2者のあいだでバランスを取る必要があるが,EFL 辞書ともなればバランスの取り方はさらに難しいだろう.MWALED は上記の後舌低母音については記述主義で打って出たが,読者はアメリカ英語を学ぼうとして規範を求める EFL 学習者である.いくら規範とはいっても,記述(現実)が変化すれば一緒に変化してゆくのが宿命なのだろうか.

・ Kokawa, Takahiro, Rika Aoki, Junko Sugimoto, Satoru Uchida, and Miyako Ryu. "An Analysis of the Merriam-Webster's Advanced Learner's English Dictionary." Lexicon 40 (2010): 27--84.

2010-08-23 Mon

■ #483. Merriam-Webster Online が充実している [dictionary][web_service][link]

たまに表面的に利用することがあったが,ちゃんとサイト内を巡ったことはなかった.アメリカの老舗辞書出版社 Merriam-Webster の Merriam-Webster Online の充実振りに驚いた.Unabridged Dictionary こそ有料サービスだが,以下のものはフリーで利用できる.

・ Merriam-Webster Collegiate Dictionary

・ Thesaurus

・ Medical Dictionary

・ Learner's Dictionary: 2008年出版のアメリカ発・初のアメリカ英語 EFL 辞書 Merriam-Webster's Advanced Learner's English Dictionary ( MWALED ) に対応するオンライン版.以下の検索ボックスから検索可能.最近,老舗のイギリス系 EFL 辞書( LDOCE5 や OALD7 ) は語源に力を入れているが,MWALED は語源は重視していないようだ.

・ Encyclopedia - Britannica Online Encyclopedia

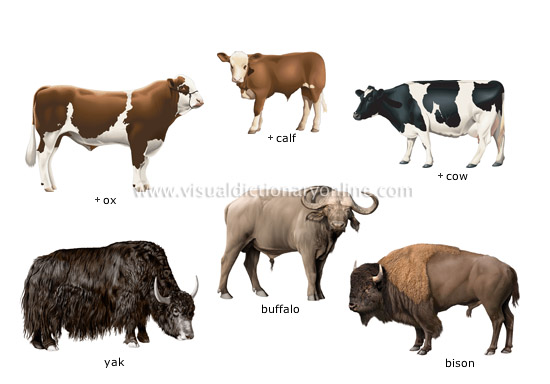

・ Visual Dictionary Online: 絵で見る百科辞典といった風.画像をブログに貼り付けたりできるので,今後本ブログでも利用機会が増えるかもしれない.例えば,昨日の記事[2010-08-22-1]で扱った ox と引っかけてウシの仲間たちを紹介.

2010-04-23 Fri

■ #361. 英語語源情報ぬきだしCGI(一括版) [etymology][dictionary][link][cgi][web_service]

[2010-04-03-1]の語源情報抜きだしCGIの改良版.情報源は同じ Online Etymology Dictionary.今回の「一括版」は複数の語の語源を一覧したいときに便利.1行1語で入力された単語リストを用意し,それを以下のテキストエリアに入れて Go するだけ.1語だけでも使えるので,事実上,前回の版の上位互換.語数が多いと時間がかかるし,サーバに負担がかかるので注意.

こうしてますます面倒くさがりになってゆく.

2010-04-03 Sat

■ #341. 英語語源情報ぬきだしCGI [etymology][dictionary][link][cgi][web_service]

電子辞書はもちろんのこと,今ではWeb上で利用できる英語辞書も数え切れないほど出ており,紙の辞書を引く時代に育ったものとしては驚きの世の中になった.あまたあるWeb辞書のなかでも,個人的に使う機会の多い英英辞書が Dictionary.com である.複数の辞書を横断しての「串刺し検索」が可能である.また,簡便な語源情報が "Word Origin & History" という項で得られるので,これだけのために参照することもある.語源と例文が特に有用なので,私は毎日ランダムに単語情報を自動配信してくれるサービス "Word of the Day" にも登録している.

もっとも,語源情報だけを参照したいのであれば,"Word Origin & History" の提供元である Online Etymology Dictionary を直接検索するのがはやい.(c) 2001-2010 Douglas Harper による英語語源のサイトで,簡単便利.これだけでも十分に簡単便利なのだが「辞書の雑多な情報はいらない,とりあえず語源情報だけを今すぐ欲しい,早く早く!」という(私だけの?)喫緊のニーズに対応し,一発スクリプトを作って使っている.特に初出年やどの言語から来ているかを即座に知りたいときに重宝している.

そのスクリプトのCGI版を以下に作ってみた.単に Online Etymology Dictionary の検索結果から語源記述の部分をぬきだすだけのもの.電子検索が可能になると,どんどん面倒くさがりになってゆく・・・.

2010-01-23 Sat

■ #271. 語彙研究ツールとしての辞書とコーパス [dictionary][corpus][methodology][lexicology]

現代英語の語彙研究あるいは英語語彙の歴史的研究をおこなうときに,情報源は二つある.一つは辞書であり,もう一つは(電子)コーパスである.(膨大な量のテキストに体当たりという力業もあるが,ここではその可能性は考えないことにする.)歴史的な観点から英語の語彙論や形態論に関心のある私は,とりわけ OED 等の辞書(電子版)にお世話になることが多いが,The Helsinki Corpus of English Texts (Diachronic Part) を始めとする電子コーパスをもっと活用すべきだと自認している.

辞書は語と語にまつわる諸情報を集めることに特化した出版物なので,電子版を用いれば「かくかくしかじかの条件に当てはまる語彙を一覧にせよ」という類の命令にはめっぽう強い.一方で,電子コーパスは通常,語彙研究に特化しているわけではなく広く言語研究全般に供する情報源として出版されている.だが,語彙研究において電子コーパスのほうが辞書よりも有用であるケースは少なくない.Baayen and Lieber (803) によると,語彙研究におけるコーパスの利点は以下の通り.

(1) コーパスで語を検索すると,その頻度を知ることができる.辞書では頻度はわからない.

(2) コーパスは生の言語使用を反映しており,辞書に掲載されない語を含んでいる可能性が高い.(辞書は一般に保守的な傾向が強く,俗語や新語を含んでいないことが多い.)

(3) 逆に辞書に掲載されていてもコーパスではヒットしない語が多く存在する.

まとめると,語彙研究にコーパスを用いる利点は,「生きた語彙を頻度つきで集めることができる」という点だろう.要は,辞書とコーパスそれぞれの長所と短所をわきまえたうえで,目的に応じて両者を使い分ければよいということになろう.

辞書とコーパスのちょっとした比較例としては,octopus の複数形 ([2009-08-26-1]) と rhinoceros の複数形 ([2009-10-05-1]) の記事を参照.

・Baayen, Harald and Rochelle Lieber. "Productivity and English Derivation: A Corpus-Based Study." Linguistics 29 (1991): 801--43.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow