2013-11-02 Sat

■ #1650. 文字素としての j の独立 [alphabet][grapheme][grammatology][spelling][pronunciation][punctuation][johnson][j]

現代英語でアルファベットの第10番目の文字 <j> は,生起頻度としては「#308. 現代英語の最頻英単語リスト」 ([2010-03-01-1]) でみたとおり,<z>, <q> に続いて最低である.それほどまでに目立たない文字だが,それもそのはず,独り立ちししてから長めに数えても400年と経っていないのだ.

<j> は <i> を下にのばし鉤をつけてできた文字である.歴史的には <j> はローマ時代から存在したが,機能としては <i> と重複しており,文字素 <i> の変異形にすぎなかった.つまり,<j> は独立した文字素としてはみなされていなかったのである.中世英語を通じて,<j> は典型的にはローマ数字におけるように,<i> が連続する際の最後の <i> の代わりに用いられた (ex. iiij) .

ところが,1630--40年に,<i> を母音字として,<j> を /ʤ/ に対応する子音字として用いる現代風の慣習が始まりだす.だが,慣習が始まりだしただけで,すぐに <j> が <i> と区別される独立した地位を獲得したわけではない.それにはさらに時間がかかった.例えば,1755年の Johnson の辞書でも,"I is in English considered both as a vowel and consonant; though, since the vowel and consonant differ in their form as well as sound, they may be more properly accounted two letters" と区別が示唆されてはいるが,実際には <i> で始まる語と <j> で始まる語が同じ見出しのもとに配列されている.つまり,jar, jaw, jay, ice, idol, jealous, jerk, ill などがこの順序で見出しとして現われるのである (Upward and Davidson 184--85) .大文字 <J> と <I> の区別はさらに遅れ,混用は19世初期まで続いた (Crystal 260) .なお,1828年の Webster の辞書では,両文字は完全に区別されている.

<j> が /ʤ/ に対応する子音字として用いられるようになったのは,古フランス語においてその対応があったからである.ラテン語 iacere, iunctus iuvenis などの語頭の <i> は半子音 /j/ を表わしたが,古フランスに至る過程でこの /j/ は音韻過程を経て,最終的に破擦音 /ʤ/ となった.こうして成立した <i/j> = /ʤ/ の対応関係が中英語にも移植され,17世紀前半に,ある程度安定的に現代風の分布で用いられるようになった (Upward and Davidson 133--34) .また,15世紀のスペイン語における母音字 <i> と子音字 <j> の使い分けの慣習も,英語における両文字の分化に関わっている.これについては,<i>, <j> の上の点 (dot) とも関連して,「#870. diacritical mark」 ([2011-09-14-1]) を参照.さらに詳しくは,OED の "J, n. の項を参照されたい.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

2013-04-29 Mon

■ #1463. euphuism [style][literature][inkhorn_term][johnson][emode][renaissance][alliteration][rhetoric]

「#292. aureate diction」 ([2010-02-13-1]) で,15世紀に発生したラテン借用語を駆使する華麗語法について見た.続く16世紀には,inkhorn_term と呼ばれるほどのラテン語かぶれした語彙が押し寄せた.これに伴い,エリザベス朝の文体はラテン作家を範とした技巧的なものとなった.この技巧は John Lyly (1554--1606) によって最高潮に達した.Lyly は,Euphues: the Anatomy of Wit (1578) および Euphues and His England (1580) において,後に標題にちなんで呼ばれることになった euphuism (誇飾体)という華麗な文体を用い,初期の Shakespeare など当時の文芸に大きな影響を与えた.

euphuism の特徴としては,頭韻 (alliteration),対照法 (antithesis),奇抜な比喩 (conceit),掛けことば (paronomasia),故事来歴への言及などが挙げられる.これらの修辞法をふんだんに用いた文章は,不自然でこそあれ,人々に芸術としての散文の魅力をおおいに知らしめた.例えば,Lyly の次の文を見てみよう.

If thou perceive thyself to be enticed with their wanton glances or allured with their wicket guiles, either enchanted with their beauty or enamoured with their bravery, enter with thyself into this meditation.

ここでは,enticed -- enchanted -- enamoured -- enter という語頭韻が用いられているが,その間に wanton glances と wicket guiles の2重頭韻が含まれており,さらに enchanted . . . beauty と enamoured . . . bravery の組み合わせ頭韻もある.

euphuism は17世紀まで見られたが,17世紀には Sir Thomas Browne (1605--82), John Donne (1572--1631), Jeremy Taylor (1613--67), John Milton (1608--74) などの堂々たる散文が現われ,世紀半ばからの革命期以降には John Dryden (1631--1700) に代表される気取りのない平明な文体が優勢となった.平明路線は18世紀へも受け継がれ,Joseph Addison (1672--1719), Sir Richard Steele (1672--1729), Chesterfield (1694--1773),また Daniel Defoe (1660--1731), Jonathan Swift (1667--1745) が続いた.だが,この平明路線は,世紀半ば,Samuel Johnson (1709--84) の荘重で威厳のある独特な文体により中断した.

初期近代英語期の散文文体は,このように華美と平明とが繰り返されたが,その原動力がルネサンスの熱狂とそれへの反発であることは間違いない.ほぼ同時期に,大陸諸国でも euphuism に相当する誇飾体が流行したことを付け加えておこう.フランスでは préciosité,スペインでは Gongorism,イタリアでは Marinism などと呼ばれた(ホームズ,p. 118).

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

・ 石橋 幸太郎 編 『現代英語学辞典』 成美堂,1973年.

・ U. T. ホームズ,A. H. シュッツ 著,松原 秀一 訳 『フランス語の歴史』 大修館,1974年.

2013-03-18 Mon

■ #1421. Johnson の言語観 [johnson][standardisation][spelling][spelling_reform][language_change][prescriptive_grammar][popular_passage]

昨日の記事で「#1420. Johnson's Dictionary の特徴と概要」 ([2013-03-17-1]) を紹介した.Samuel Johnson (1709--84) は,英語辞書史上のみならず英語史上でも重要な人物である.理性の時代 (the Age of Reason) の18世紀,規範主義の嵐の吹きすさぶ18世紀をひた走りながらも,穏健な慣用主義の伝統に立ち,英語の書き言葉,とりわけ綴字にある種の標準化をもたらすことに成功した.時代が時代だったので,Johnson も多分に独断的な規範観や理性主義をのぞかせるところはあったが,歴史的にみれば穏健,寛容,常識,バランスといった美徳を持ち合わせた文人だった.

以下では,The Plan of a Dictionary of the English Language (1747) 及び "The Preface to A Dictionary of the English Language" (1755) からの引用により,Dr Johnson の言語観の一端をのぞいてみたい.引用のページ数は,Crystal の選集による.

Johnson は,2世紀半にわたる英語の綴字標準化の流れに事実上の終止符を打った人物とみてよいが,ここで彼が採用した方針は現実主義的な慣用重視の路線だった([2013-03-04-1]の記事「#1407. 初期近代英語期の3つの問題」の (2) を参照).次の一節がその態度を雄弁に物語っている.

When a question of orthography is dubious, that practice has, in my opinion, a claim to preference, which preserves the greatest number of radical letters, or seems most to comply with the general custom of our language. But the chief rule which I propose to follow, is to make no innovation, without a reason sufficient to balance the inconvenience of change; and such reasons I do not expect often to find. All change is of itself an evil, which ought not to be hazarded but for evidence advantage; and as inconstancy is in every case a mark of weakness, it will add nothing to the reputation of our tongue. ("Plan" 7)

急進的な綴字改革の不可能を悟っており,すでに達観しているかのようだ.Johnson は,本質的に言語は自然の理性に従うものというよりは,人間の慣用の産物であると考えている.次の引用では,Quintilian を引き合いに出して,anomalist の立場を明らかにしている([2012-12-03-1]の記事「#1316. analogist and anomalist controversy (2)」を参照).

To our language may be with great justness applied the observation of Quintilian, that speech was not formed by an analogy sent from heaven. It did not descend to us in a state of uniformity and perfection, but was produced by necessity and enlarged by accident, and is therefore composed of dissimilar parts, thrown together by negligence, by affectation, by learning, or by ignorance. ("Plan" 11)

Johnson が,"Plan" (1747) と "Preface" (1755) までの間に,言語を固定することの不可能を悟ったことはよく知られている.辞書の作業を通じて,より穏健な慣用主義へ傾斜していったのである.次の文章は,Johnson の言語変化観をよく示す箇所として,しばしば文献に引用されている.

Those who have been persuaded to think well of my design, require that it should fix our language, and put a stop to those alterations which time and chance have hitherto been suffered to make in it without oppositions. With this consequence I will confess that I flattered myself for a while; but now begin to fear that I have indulged expectation which neither reason nor experience can justify. When we see men grow old and die at a certain time one after another, from century to century, we laugh at the elixir that promises to prolong life to a thousand years; and with equal justice may the lexicographer be derided, who being able to produce no example of a nation that has preserved their words and phrases from mutability, shall imagine that his dictionary can embalm his language, and secure it from corruption and decay, that it is in his power to change sublunary nature, and clear the world at once from folly, vanity, and affectation. ("Preface" 37--38)

穏健な慣用主義というよりは,言語の固定化という時代の理想に対する悲壮な諦念に近いところがある.

If the changes that we fear be thus irresistible, what remains but to acquiesce with silence, as in the other insurmountable distresses of humanity? it remains that we retard what we cannot repel, that we palliate what we cannot cure. Life may be lengthened by care, though death cannot be ultimately defeated: tongues, like governments, have a natural tendency to degeneration; we have long preserved our constitution, let us make some struggles for our language. ("Preface" 40)

ルネサンス期の人文主義者たちの言語に純粋性を見いだし,そこに理性を加えることによって,移ろいやすい英語を固定化したいという希望は,きわめて18世紀的である.Johnson にも現われているこの言語観あるいは言語変化観は,19世紀に比較言語学が興るとともに,また異なった視点で置き換えられてゆくようになる.

Johnson は,英語史のみならず言語学史上の1点をも占める人物だった.

・ Johnson, Samuel. A Dictionary of the English Language: An Anthology. Selected, Edited and with an Introduction by David Crystal. London: Penguin, 2005.

2013-03-17 Sun

■ #1420. Johnson's Dictionary の特徴と概要 [dictionary][johnson][lexicography]

「#898. OED2 と Web3 の比較対照表」 ([2011-10-12-1]) で現代を代表する2大英語辞書の特徴を比較したが,今回は近代英語を代表する Samuel Johnson (1709--84) の A Dictionary of the English Language (2 vols. London: J. & P. Knapton et al., 1755) の特徴をかいつまんで紹介したい.以下は,寺澤(編),pp. 15--19 及び Crystal による同辞書に関するイントロを参考にした.

1747年,当時すでに文豪としてならしていた Johnson は,"The Plan of A Dictionary of the English Language" を発表し,辞書編纂の意欲を示していた.パトロンからの支援も特にない状態で,6名の助手とともに地道な辞書編纂作業が始められた.結果としてできた辞書の初版は,約3万9千語の収録語数を誇り(1773年の第4版は約4万2,700語),引用文は約11万6千を数える全2巻,約2,500ページの大辞典となった.

Johnson の辞書の最大の特徴を2つ挙げれば,(1) 各単語の語義ごとに引用例文を加えたこと,(2) 語義を細分化して,適切な定義で示したことである.(1) については,他言語では先例があったものの,英語辞書史上,画期的な試みであり,Johnson が純正な英語の純粋な源泉とみなした王政復古以降の作家群から採録されている.具体的には,Philip Sidney (1554--86), Richard Hooker (c1554--1600), Francis Bacon (1561--1626), Walter Raleigh (c1552--1618), William Shakespeare (1564--1616), Edmund Spenser (c1552--99), John Milton (1608--74), John Dryden (1631--1700), Joseph Addison (1672--1719) などで,計500を超える著者から引用されている(うち,Shakespeare, Dryden, Addison, Bacon で引用の3分の1を占める).原典を参照せずに,Johnson が博覧強記により引用したものも多かったという.

(2) については,動詞 take を例にとれば,他動詞と自動詞で合わせて134の語義にまで分類しており,先行する Bailey の辞書 (1730) の対応箇所が6行しかないのに比べると,桁違いの細かさである.豊富な引用文例に基づいた定義にも定評があり,OED なども (J.) として Johnson の定義をしばしば借用しているほどである.古典的に有名な oat の定義 "grain, which in England is generally given to horses, but in Scotland supports the people" は,Johnson の個性と主観,独断と偏見を示すものとされているが,確かにそのような例も散見されるものの,概して簡潔で的確な定義が与えられている.

他の特徴としては,強勢母音の直後に強勢記号が付されていること(ただし,これは先行の Bailey に帰すべき新機軸),語源情報が必ずしも正確でないこと(William Jones に先立つこと30年という時代を考えればやむを得ないか),百科辞典的な知識を盛り込もうとする態度などが挙げられるが,"Plan" を読めばよく分かるように近代辞書に求められるほとんどの項目が盛り込まれているといってよく,Johnson の斬新さが際立つ.

この辞書は,1810年までに10版を重ね,1815--18年には J. H. Todd による改訂版(1827年に第2版)も著わされた.Johnson 以降 OED に至るまでは,辞書編纂活動は Johnson の補完という意味合いが強く,優に100年以上にわたり英語辞書界に君臨した歴史的な辞書といってよいだろう.Johnson の辞書に基づいて,ドイツ語,イタリア語,ベンガル語との2カ国語辞典が編纂されたように,海外への影響力も甚大だった.

また,出版の翌年1756年には,簡約版全2巻が出版された.概して忠実な簡略化がなされており,親版よりも検索に便利なため,18世紀を通じて親版を上回って人気を博した.1815年までに14版を重ね,しばしば増刷された.

さて,Crystal が Johnson の辞書から4000語を選りすぐった選集が,出版の250年の節目にあたる2005年に出版された."Plan" 及び "Preface" とともに手軽に参照できるので,最近は机上に置いて,たまに引いている.

・ Johnson, Samuel. A Dictionary of the English Language: An Anthology. Selected, Edited and with an Introduction by David Crystal. London: Penguin, 2005.

・ 寺澤 芳雄(編) 『辞書・世界英語・方言』 研究社英語学文献解題 第8巻.研究社.2006年.

2013-03-13 Wed

■ #1416. shew と show (2) [spelling][corpus][ppcmbe][johnson][pronunciation_spelling]

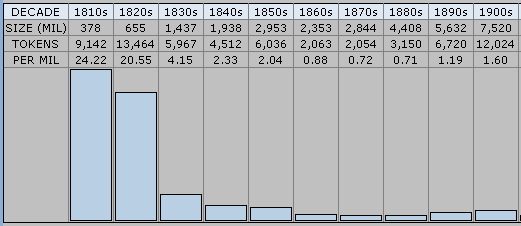

昨日の記事「#1414. shew と show (1)」 ([2013-03-12-1]) の続編.昨日は Helsinki Corpus を用いて初期近代英語期までの shew と show の分布を調査したが,今回は後期近代英語期における分布を PPCMBE (Penn Parsed Corpus of Modern British English; see [2010-03-03-1]) によって簡単に調査した.

PPCMBE は,1700年から1914年までの総語数948,895語のコーパスである.これを約70年ずつの3期に分け,見出し語化された pos ファイル群を対象に検索することで shew 系列と show 系列の token 数を数え上げた.結果は以下の通り.

| shew 系列 | show 系列 | 総語数 | |

|---|---|---|---|

| 1700--1769 | 80 | 25 | 298,764 |

| 1770--1839 | 79 | 86 | 368,804 |

| 1840--1914 | 17 | 162 | 281,327 |

大雑把な数え上げではあるが,第1期と第3期は明らかに分布に有意差が出る.1800年前後を境に形勢が逆転し,show が優勢になってきたことがわかるだろう.なぜ形勢が逆転したかという理由については,Johnson の Dictionary (1755) の記述が参考になる."To SHOW" の見出しのもとに次のようにあるので,引用しておこう.

This word is frequently written shew; but since it is always pronounced and often written show, which is favoured likewise by the Dutch schowen, I have adjusted the orthography to the pronunciation.

つまり,spelling_pronunciation ならぬ pronunciation_spelling の例ということになるのだろうか.show ほどの高頻度語でこのような一種の理性的な過程が作用したというのは不思議にも思えるが,中英語期以来,劣勢とはいえ show 系列が一応は行なわれていたという事実が背景にあったことは,確かに効いているだろう.

2012-11-28 Wed

■ #1311. 綴字の標準化はなぜ必要か [spelling][standardisation][me_dialect][writing][medium][spelling_reform][academy][johnson]

中英語の綴字の奔放さとその後世への負の影響については,##53,219,193,562を始めとする記事でいろいろと扱ってきた.現代英語学習者にとって,[2009-06-20-1]の記事「#53. 後期中英語期の through の綴りは515通り」でみた異綴りは,嫌気という以上に,狂気を思わせ,同時に驚嘆の念をも催すだろう.綴字というものも,現代のように管理下に置かれていないかぎり,際限なく方言化してゆくのだということを示す好例である.だが,実際に中英語のテキストを読んでいると,異綴りというものに少しずつ慣れてゆくのも事実で,標準がなくとも書き言葉は何とかなるものだという感覚にもなってくる.方言を聞いているうちに耳が慣れてくるのと同じで,異綴りはいわば目で見る方言であるから,目が慣れればそれはそれで案外と機能するのだ.

とはいっても,不便は大きい.例えば,中英語のテキストを読む現代人は,辞書である語を引くのに,登録されている綴字の当たりをつけてから引かなければならない.テキストに現われる綴字のままで辞書に登録されている保証はないからである.何度も試行錯誤し,結局,登録されていないのだと諦めることもしばしばである.ここには,辞書使用者は標準綴字を求めているにもかかわらず,実際の綴字には標準形がないという涙ぐましい問題がある.

綴字の標準化が望ましい理由,必要とされる理由は,現代人の都合以外にもある.Schmitt and Marsden (156--57) は3点を挙げている.

(1) 書き言葉は,時間と空間を越えて無数の相手に情報を伝えるための手段である.この手段を最大限に用いようとすれば,高度な一貫性と普遍性が要求されるはずである.

(2) 書き言葉には,話し言葉に備わっている身振りや抑揚などの情報伝達に関わる多くの手段が欠けている.したがって,書き言葉において明晰さを確保するためには,語,文法,綴字などの正確さが要求される.

(3) 書き言葉は,話し言葉とは異なり,意図的な教育により獲得されるものである.教育のために,一貫した綴字体系を定めることは重要である.

(1) と (2) については writing medium の各記事を参照.興味深いのは,(1) と (3) は綴字の標準化が必要である理由であると同時に,綴字改革が試みられる理由でもあり,またそれがほぼ常に失敗する理由ともなっていることだ(spelling_reform) の各記事を参照).ある程度の体系がすでにある場合,それを変えようとすることは一貫性や普遍性に抵触する恐れがあるからだ.

実際に,綴字の標準化は近代国家の重要な事業であった.例えば,国家が直接に事業に参与するか否かは別として,西欧諸国は例外なくこの事業に精を出した.イタリア,フランス,スペインはそれぞれ1582年,1634年,1713年にアカデミーを作り,標準的な綴字を統制した.ドイツでは1901年に,オランダ語圏では1883年と1947年に,それぞれ政府による統制があった.イギリスでは,Jonathan Swift (1667--1745) が1712年に提案したアカデミー設立こそ実現しなかったが,Johnson の辞書の出版 (1755) を頂点とする辞書編纂活動の努力により,綴字の標準化が完成した.いずれの近代国家も,上記の理由で,綴字の標準化を強く求めたのである.加えて,国家の威信を求めたことも理由の1つだったろう.

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

2011-09-16 Fri

■ #872. -ick or -ic [suffix][johnson][webster][corpus][google_books][spelling][n-gram]

現代英語の動詞 panic や picnic は,屈折語尾や派生語尾が付加されると,panicking, panicky, picnicked, picnicker などと <k> が挿入される.また,brick, kick, stick などの接尾辞ではない,語根の一部としての /-ɪk/ にも <k> が現われる.しかし,一般に接尾辞としての /-ɪk/ が語末に現われる場合,対応する綴字は -ick ではなく -ic である (ex. public, music, specific, basic, domestic, traffic, democratic, scientific, characteristic, academic) .

しかし,Johnson の A Dictionary of the English Language (1755) では,-ic 語はすべて,いまだ -ick として綴られていた.これを現代風の -ic へと改めたのはアメリカの辞書編纂者 Noah Webster だった.彼が The American Dictionary of the English Language (1828) で体現した改革により public の綴字が定着し,そのほかの多くの -ic 語の綴字も定着した.そして,これがアメリカ英語のみならずイギリス英語へも拡大していったのである (Potter 41) .

もっとも,Webster 以前に -ic の綴字がなかったわけではない.むしろ,ある程度の市民権を得ていたからこそ,Webster の一押しが効いたという側面がある.[2010-12-25-1]の記事で紹介した Google Books Ngram Viewer による public と publick の頻度の変遷を見れば,この状況が把握できる.AmE の変遷グラフ と BrE の変遷グラフ を確認されたい.同じデータを Mark Davies による Google Books: American English 経由で10年刻みに見ると,publick は1810--29年までは100万語辺りで20回以上現われていたが,1830年代には4.15回へ激減しているのが分かる.

接尾辞 -ic に関連する話題としては,次の記事も参照.

・ [2009-08-02-1]: #97. 借用接尾辞「チック」

・ [2009-08-03-1]: #98. 「リック」や「ニック」ではなく「チック」で切り出した理由

・ [2009-08-10-1]: #105. 日本語に入った「チック」語

・ Potter, Simon. Changing English. London: Deutsch, 1969.

2011-09-15 Thu

■ #871. 印刷術の発明がすぐには綴字の固定化に結びつかなかった理由 [caxton][printing][spelling][standardisation][cawdrey][johnson]

[2010-02-18-1]の記事「印刷術の導入は英語の標準化を推進したか否か」で議論の一端を見たが,Caxton が1475年に英語にもたらした活版印刷のテクノロジーは,必ずしもすぐには英語の綴字の固定化につながらなかった.むしろ最初期には,前時代より受け継がれた綴字の多様性が印刷術によって拡散したという側面もなしではなかった.英語綴字のおよその標準化は17世紀半ばのこととされているが,なぜそれほどの長い期間,Caxton から数えて150年以上もの年月を要したのだろうか.

一つには,印刷術は確かに文明史上の革命だったが,それ以前の写本文化がただちに置換されたわけではなかったということがある.中英語の写本文化は綴字の多様性を前提としており,それを含めた写本文化が,その位置づけは変化したとしても,16世紀以降も継続しており,印刷文化と併存していたことを見逃してはならない.

The two processes of production [prints and manuscripts] were in fact to co-exist for some centuries. Manuscript circulation became more generally confined to certain categories of text, and to particular milieux, while printing established itself as the swiftest and most economically viable method of disseminating texts in large numbers: school books, law books, books associated with the processes of sixteenth-century religious reform, for example. (Boffey 114--15)

また,印刷術導入後でも植字術が未発達の時代には,行端揃え (justification) を達成するのに,現代では当然とされている空白の幅を調整するという方法ではなく,昔ながらの文字の省略や追加という涙ぐましい便法に訴えていた.the や that の代用としての ye や yt は言わずもがなで([2009-05-11-2]の記事「英国のパブから ye が消えていくゆゆしき問題」を参照),only の代用としての伸縮自在な onely, onlie, onlye, onelie, onelye, onelich, onelych, oneliche, onelyche, ondeliche, ondelyche は,近代への革新というよりは中世からの継続の例である (Potter 40) .16世紀は,Richard Mulcaster (1530?--1611) のような綴字改革者が出たものの ([2010-07-12-1]の記事「Richard Mulcaster」を参照),その実際的な影響は最小限にとどまっていた.

しかし,17世紀に入る頃から,風向きが目に見えて変わってくる.綴字の標準化がいよいよ本格化するのである.大まかにいえば機が熟してきたということだが,背景には具体的な標準化の推進力が作用していた.1つ目は,Cawdrey の辞書 (1604) を皮切りに英語辞書が続々と出版されたことである([2010-12-21-1], [2010-12-27-1]の記事を始めとして cawdrey の各記事を参照).2つ目に,The King James Bible (1611) が敬虔な読者のあいだに普及したことも,綴字の固定化にあずかって大きい.3つ目に,17世紀半ばの大内乱 (the Civil War) も大きく関与している.内乱期には政治宗教パンフレットが濫作されたが,植字工はあまりに時間に追われていたために,行端揃えの目的であったとしても,語を複数とおりに綴るという贅沢を許されなかったのである (Potter 40) .

そして,「理性の時代」の18世紀には,唯一の正しい綴字が求められ,Johnson の辞書 (1755) をもって英語綴字の固定化という宿望がついに果たされたのだった.

・ Boffey, Julia. "From Manuscript to Modern Text." A Companion to Medieval English Literature and Culture: c.1350--c.1500. Ed. Peter Brown. Malden, MA: Blackwell, 2007. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009. 107--22.

・ Potter, Simon. Changing English. London: Deutsch, 1969.

2011-01-23 Sun

■ #636. 語源学の開拓者としての OED [oed][johnson][etymology][lexicography]

[2010-12-16-1], [2010-12-17-1]の記事で英語語源学の略史を記したが,科学的な語源学の結実は Skeat の著作の出版や OED 編纂の進んだ19世紀後半のことである.19世紀にドイツを中心に発展した比較言語学の成果がはっきりと感じられるようになり,科学的な語源学が英語にも適用されるようになった.その時代の語源学者や辞書編纂者にとっては18世紀以前の語源辞書(主として念頭にあったのは Johnson の辞書)はほとんど使い物にならないと考えられ,OED の編纂者たちにとっては多くの語源欄の執筆はゼロからのスタートといっても過言でなかった.通常,辞書編纂という事業は多かれ少なかれ先行辞書の恩恵にあずかりつつ進むという点で,伝統 ( tradition ) の継承を体現しているものである.だが,OED は,語源情報に限らないが,多くの点で革新 ( innovation ) を体現することを目指しており,要求されてもいた.

OED 編集主幹 Murray は,イングランドにおける語源学は1850年くらいに始まったにすぎないと強調しており,先行の Johnson の辞書の語源や Horne Tooke の哲学的語源論は信用していなかったという.

Though Murray can be seen to concur with Richardson in his statement that 'one does not look in Johnson for Etymology, any more than in 18th c. writers for biology or electricity' (MP/20/12/1906), the speculative etymologies of Horne Tooke were, if anything, still more remote from the philological rigour at which he aimed . . ." (Mugglestone 15)

ゼロからのスタートという Murray の方針は次の通りだった.Murray の言葉を引用しよう.

'In dealing with any previous etymological treatment of a word, I always go predisposed to find it wrong . . . I fasten on the weakest point, & if that fails, the thing is done; if it stands, try the next.' (Mugglestone 15)

語源解明という作業の難解さ,そしてそれに起因する語源学の不安定感については[2010-08-06-1]の記事で話題にしたが,Murray ら職人的辞書編纂者にとっても語源は最大の難物だった.OED は多くの側面で英語辞書の開拓者だったが,特に語源の分野において最も開拓者のイメージがふさわしいと,Mugglestone は評している.

If the image of the pioneer engaging with the unknown was one to which Murray had recourse on a number of occasions, it is perhaps nowhere more pertinent than in the etymological explorations of Murray, Bradley, Craigie, and Onions, as they sought to solve the many puzzles of linguistic history which had, hitherto, been left in obscurity. (Mugglestone 15)

所与の語源説の解釈には常に慎重でなければならないという教訓を思い出させると同時に,OED 編纂者のみならず Skeat を含めた英語語源学を切り開いた碩学に対して畏敬の念を禁じ得ない.

・ Mugglestone, Linda. "'Pioneers in the Untrodden Forest': The New English Dictionary." Lexicography and the OED: Pioneers in the Untrodden Forest. Ed. Lynda Mugglestone. Oxford: OUP, 2000. 1--21.

2010-12-28 Tue

■ #610. 脱難語辞書の18世紀 [lexicography][johnson]

昨日の記事[2010-12-27-1]に引き続き,今回は18世紀の英語辞書史,正確には1755年に Samuels Johnson (1709--84) が記念碑的な辞書 A Dictionary of the English Language を著わすまでの18世紀前半の辞書史を略説する.今回も記述には Jackson (pp. 36--42) を参考にした.

18世紀になると,難語の他に日常語をも辞書に収録し,completeness を目指す辞書編纂の方向が現われてくる.その走りが,J. K. なる人物による A New English Dictionary (1702) である.この人物は,Edward Phillips の New World of English Words を1706年に改訂し,かつ自らが Dictionarium Anglo-Britannicum (1708) に著わした John Kersey と同一人物であると考えられている.A New English Dictionary の標題の説明書きは以下の通りである(赤字は転記者).

A New English Dictionary: Or, a Compleat Collection Of the Most Proper and Significant Words, Commonly used in the Language; With a Short and Clear Exposition of Difficult Words and Terms of Art.

The whole digested into Alphabetical Order; and chiefly designed for the benefit of Young Scholars, Tradesmen, Artificers, and the Female Sex, who would learn to spell truely; being so fitted to every Capacity, that it may be a continual help to all that want an Instructor.

28,000語を収録したこの辞書の主眼は難語解説というよりは正しい綴字を教えることに向けられており,日常語を収録する意義が確かにあったのである.

日常語を収録する辞書編纂の路線と,17世紀後半の2つの語源辞書 Stephen Skinner の Etymologicon Linguae Anglicanae (1671) と匿名の Gazophylacium Anglicanum (1689) の発達が相俟って,Nathaniel Bailey の An Universal Etymological English Dictionary (1721) が現われた.40,000語を収録したこの辞書は Johnson の辞書と並んで18世紀を代表する大評判の辞書として君臨することになる.Bailey は続けて Dictionarium Britannicum: Or a more Compleat Universal Etymological English Dictionary than any Extant (1730) をも出版する.これは Johnson が辞書編纂の基礎として参照した辞書であり,その歴史的な役割は大きい.18世紀前半の "complete" を目指した他の辞書もおおむね Bailey の2冊の辞書に負っているといってよい.

Benjamin Martin が Lingua Britannica Reformata (1749) を著わしたのと前後して,Johnson が辞書編纂計画 Plan of a Dictionary of the English Language (1747) を,そして A Dictionary of the English Language (1755) を出版した.ここに英語辞書史は新たな時代を迎えることになる.

・ Jackson, Howard. Lexicography: An Introduction. London and New York: Routledge, 2002.

2010-12-16 Thu

■ #598. 英語語源学の略史 (1) [etymology][lexicography][cawdrey][johnson]

Robert Cawdrey の A Table Alphabeticall (1604) を皮切りに英語辞書が続々と現われ始める17世紀初頭から,OED が出版され始める19世紀後半に至るまでに,語源の知識がどのように英語辞書に反映されてきたか,そして語源学という分野がどのように発展してきたかを,ブランショの2章「近代科学以前の英語語源学」,3章「比較文法学者と辞書編纂者」に拠って概略を示したい.

まず,断片的ではあるが一部の学問用語と芸術用語に語源的記述を加えた辞書として明記すべきは,弁護士 Thomas Blount による Glossographia (1656) である.Henry Cockeram の The English Dictionarie (1623) を範としたこの辞書は,語源情報を Francis Holyoke の羅英辞書 Dictionarium Etymologicum (1639) に求めつつ,独自の創意をも加えている.語源の考え方は,形態に基づくものではなく記号内容の連結に基づく未熟なものではあるが,辞書に語源的説明の掲載を提唱したイギリス初の辞書編纂者として語源学史上,重要である.

初めて形態に基づく近代的な語源観をもって語源辞書 Etymologicon Linguae Anglicanae (1671) を編纂したのは Stephen Skinner である.Skinner は1691年にはその改訂版 A New English Dictionary, Shewing the Etymological Derivation of the English Tongue, in Two Parts を出版している.記載事項はあくまで概略的であり,説明不足も目立つが,形態に基づいた語源を提案している点で,語源学史上,進歩が見られる.ここではラテン語偏重の語源観からも解放されつつあり,ゲルマン諸語にも関心を払う姿勢がうかがわれる.同時期には,匿名の Gazophylacium Anglicanum (1689) が似たような語源観をもって出版されている.

このように形態に基づく語源学が徐々に育っていったが,語根の体系的な同定に特別な関心を寄せた点で語源学史上重要な役割を担っているのが Nathaniel Bailey の An Universal Etymological English Dictionary (1721) である.この語源辞書は1802年までに25版を重ねるほど重用された.Bailey はまた Dictionarium Britannicaum: Or, A More Compleat Universal Etymological English Dictionary than any Extant, etc. Containing not only the Words, and their Explications; but their Etymologies . . . (1730) の著者でもある.その1736年の第2版では,ゲルマン語学者 Thomas Lediard の協力を取り付けて語源的装備はより豊かになった.この辞書は大成功を収め,1755年には Joseph Nicol Scott による改訂版 A New Universal Etymological English Dictionary が出版された.

およそ同時期に,語源は言語の良き理解に不可欠な知識であるという立場から,Benjamin Martin による Linguae Britannica Reformata, Or, A New English Dictionary (1749) が現われる.そして,Samuel Johnson は,語源学の危うさを認めたうえで A Dictionary of the English Language (1755) に大いに語源情報を埋め込み,後世の語源観に大きな影響を与えることとなった.

このあと,18世紀末に厳密な形態的同定の方法論をもつ比較言語学が開花する.この語源学へのインパクトについては明日の記事で.

・ ジャン=ジャック・ブランショ著,森本 英夫・大泉 昭夫 訳 『英語語源学』 〈文庫クセジュ〉 白水社,1999年. ( Blanchot, Jean-Jacques. L'Étymologie Anglaise. Paris: Presses Universitaires de France, 1995. )

2010-11-29 Mon

■ #581. ache --- なぜこの綴字と発音か [etymology][spelling_pronunciation_gap][etymological_respelling][verb][conjugation][johnson][sobokunagimon]

綴字と発音の関係について,<ch> は通常 /tʃ/ に対応するが,/k/ に対応することもある./k/ への対応はギリシア語やラテン語からの借用語に典型的に見られ,さして珍しいことではない ( ex. chemistry, chorus, chronic, school ) .しかし,英語本来語で <ch> = /k/ の対応は相当に珍しい.ache /eɪk/ がその変わり者の例である.

この語は古英語の acan 「痛む」に遡るが,究極的には印欧祖語の *ak- 「鋭い」にまで遡りうる ( cf. acid, acrid, acute, vinegar ) .古英語の動詞 acan は強変化動詞第VI類に属し,その4主要形は acan -- ōc -- ōcon -- acen だったが,14世紀からは弱変化形も現われ,じきに完全に強弱移行を経た(←この現象を「強弱移行」と呼ぶようで,英語にはない実に簡便な日本語表現).

古英語動詞 acan からは子音を口蓋化させた名詞 æce 「痛み」が派生しており( see [2009-06-16-1] ) ,それ以降,初期近代英語期までは動詞と名詞の綴字・発音は区別されていたが,1700年辺りから混同が生じてくる.発音では名詞が動詞に吸収され /eɪk/ に統一されたが,綴字では動詞が名詞に吸収され <ache> に統一された.本来語としてはまれな <ch> = /k/ の対応は,動詞と名詞の混同に基づくものだったことになる.

この混同した対応を決定づけたのは,Dr Johnson である.1755年の辞書の中で,to ake の見出しに次のような説明が見られる.

Johnson はこの語の語源をギリシア語と誤解していたようで,それゆえに <ache> の綴字が正しいとした.この記述が後に影響力を及ぼし,現在の綴字と発音のねじれた関係が確定してしまった.

ちなみに,日本語の「痛いっ」と英語の ouch は発音が類似していなくもない.間投詞 ouch は,18世紀にドイツ語 ( Pennsylvania Dutch ) の間投詞 autsch からアメリカ英語に入ったとされるが,日本語の「いたい」にしろ,ドイツ語の autsch にしろ,英語の ouch にしろ,そして当然 ache も悲痛の擬音語に端を発したのではないかと疑われる.ouch について,日本語の「いたい」を参照している粋な Online Etymology Dictionary の記事も参照.

2010-11-27 Sat

■ #579. aisle --- なぜこの綴字と発音か [etymology][gvs][spelling_pronunciation_gap][etymological_respelling][johnson][sobokunagimon]

飛行機や列車で通路側の席のことを aisle seat という.特に長距離の飛行機では window seat よりもトイレに立ちやすい,飲み物を頼みやすいなどの理由で,私はもっぱら aisle seat 派である.なぜ aisle はこんな妙な綴字と発音なのだろうとふと思って調べてみると,なかなかの波瀾万丈な歴史を経てきたようだ.OED の記述を読んでいると,複雑すぎて混乱するほどだ.

発音から見てみよう.語源はラテン語の āla 「翼」で /aː/ の母音をもっていたが,古フランス語では e(e)le と1段上がった母音を示した.この形態が14世紀に英語へ入ってきた.15世紀からは,この語の「側廊」(教会堂の中心から分離されて翼状に配された側面廊下)の語義が ile 「島」と連想され,/iː/ の音をもつに至る.これが大母音推移の入力となり,現在の発音 /aɪl/ にたどりついた.ラテン語 /ā/ から現代英語の /aɪ/ まで舌が口腔内を広く移動してきたことになる.類例としては[2010-07-25-1]で触れた friar などがある.

一方,綴字はもっと複雑である.ラテン語 <ala>,古フランス語 <e(e)la>,中英語 <ele>, <ile> までは上で見た.18世紀に,一足先に(誤解に基づく) etymological respelling で <s> を挿入していた isle や island ( see [2009-11-05-1], [2009-08-21-1] ) にならい,この語も isle と綴られるようになる.続けてフランス語で発達していた綴字 <aile> にも影響され,現在の <aisle> が生じた.現在の綴字は,isle と aile の合の子ということになる.

Samuel Johnson は A Dictionary of the English Language (1755) で aile の綴字が正当だと主張しているが,すでに現在の妙な綴字は定着しつつあったようである.

Thus the word is written by Addison, but perhaps improperly; since it seems deducible only from either aile, a wing, or allie, a path; and is therefore to be written aile.

2010-08-08 Sun

■ #468. アメリカ語を作ろうとした Webster [popular_passage][ame][ame_bre][webster][spelling_reform][johnson]

英語の英米差については,これまでも様々に話題にしてきた ( see ame_bre ) .特に綴字の差については発音の差と同様に目につきやすいので話題として取り上げられることが多く,本ブログでも[2009-12-23-1]で話題にした.

ameba, center, color, defense, program, traveler など,イギリス綴りとは異なる独自のアメリカ綴字を提案したのは Noah Webster (1758--1843) である.Webster といえば,1828年に出版された The American Dictionary of the English Language があまりにも有名である.この辞書とその子孫は現在に至るまで質量ともにアメリカ英語辞書の最高峰といわれており,これだけでも Webster の圧倒的な影響力が知れよう.Webster の改革した綴字は当然この辞書にも反映されており,辞書とともにアメリカに広く知れ渡ることとなった.

では,Webster はなぜ綴字改革を始めようと思い立ったのだろうか.それを考える前に,イギリスでの綴字の状況を概観しておこう.中英語後期の Caxton による活版印刷術の導入や初期近代英語期の大母音推移 ( Great Vowel Shift ) など,言語内外の変化を経て,英語は綴字と発音の乖離という頭の痛い問題を抱えることとなった.イギリスでは16世紀から正音学者 ( orthoepist ) が現われ始め,数々の綴字改革案を提案したが,いずれも大きな成功を収めるにはいたらなかった( Mulcaster の改革については[2010-07-12-1]を参照).結局,イギリスでは1755年に Samuel Johnson が著した A Dictionary of the English Language をもって現代の綴字がほぼ固定したといってよい.

一方,大西洋を越えた先の植民地,アメリカでも綴字についてはイギリスと歩調を合わせていた.ところが,18世紀後半の独立前後からアメリカの態度が変わってくる.歴史の多くの例が示している通り,政治的な独立の志向と言語的な独立の志向は表裏一体である.アメリカの政治的な独立の前後の時代には,強烈な愛国心に裏打ちされたアメリカ英語信奉者が現われた.Webster もその1人であり,イギリス英語のアメリカ版ではない独立した「アメリカ語」( the American language ) を打ちたてようと考えていたのである.以下は Webster の言葉である.

The question now occurs; ought the Americans to retain these faults which produce innumerable inconveniences in the acquisition and use of the language, or ought they at once to reform these abuses, and introduce order and regularity into the orthography of the American tongue? . . . . a capital advantage of this reform . . . would be, that it would make a difference between the English orthography and the American. . . . a national language is a band of national union. . . . Let us seize the present moment, and establish a national language as well as a national government. (Webster, 1789 quoted in Graddol, p. 6)

表面的には,英語の綴字と発音の乖離の問題に合理的な解答を与えようという旗印を掲げながら,実のところは,アメリカの国家としての独立,イギリスに対する独自のアイデンティティといった政治的な意図が濃厚であった.過去との決別という非常に強い意志が Webster のみならず多くのアメリカの民衆に横溢していたからこそ,通常は成功する見込みのない綴字改革が功を奏したのだろう.

逆にいえば,この例は相当にポジティブな条件が揃わないと綴字改革は成功しにくいことをよく示している.というのは,Webster ですら,当初抱いていた急進的な綴字改革案を引っ込めなければならなかったからである.彼は当初の案が成功しなさそうであることを見て取り,上記の center や color などの軽微な綴字の変更のみを訴える穏健路線に切り替えたのだった.

現代の綴字における英米差が確立した経緯には,Webster とその同時代のアメリカ人が作り上げた「アメリカ語」への想いがあったのである.

・ Webster, Noah. "An Essay on the Necessity, Advantages and Practicability of Reforming the Mode of Spelling, and of Rendering the Orthography of Words Correspondent to the Pronunciation." Appendix to Dissertations on the English Language. 1789. Extracts reprinted in Proper English?: Readings in Language, History and Cultural Identity. Ed. Tony Crowley. London: Routledge, 1991.

・ Graddol, David. The Future of English? The British Council, 1997. Digital version available at http://www.britishcouncil.org/learning-research-futureofenglish.htm.

2010-04-15 Thu

■ #353. sand-blind の語源 [etymology][oe][prefix][folk_etymology][johnson]

sand-blind 「かすみ目の,半盲の」という語がある.OED によると初出は15世紀とされる.この語の語源,特に sand- の部分についの由来については確かなことはわかっていないが,Johnson's Dictionary によると "Having a defect in the eyes, by which small particles appear to fly before them" という説明がつけられている.

有力な説として,古英語にあったと推測される *sāmblind に由来するのではないかという説がある.この形は古英語では例証されていないが,「盲目の」を意味する blind に「半分の」を意味する接頭辞 sām- が付加されたものと解釈できるのではないかという.古英語には sāmbærned "half-burnt", sām-cwic "half-dead", sāmgrēne "half-green", sāmhāl "unwell, weakly", sāmlǣred "half-taught, badly instructed", sāmlocen "half-closed", sāmmelt "half-digested", sāmsoden "half-cooked", sāmstorfen "half-dead", sāmswǣled "half-burnt", sāmweaxen "half-grown", sāmwīs "stupid, dull, foolish", sāmworht "unfinished" など多数の合成語が例証されており,*sāmblind もありえない話しではない.これが後に,上記の Johnson の説明にあるように「砂塵に視界がさえぎられるかのように半盲の」と解され,音声的にも sand と結びつけられて,sand-blind という形態が生じたのではないかという.このように,sam- 「半分の」という歴史的な語源で解釈されずに,半ば強引に新たな語源や来歴が付与されるようなケースを民間語源 ( folk etymology ) と呼ぶ.

さて,sam- 「半分の」で気づいたかもしれないが,これは昨日の記事[2010-04-14-1]で触れたラテン語 semi-,ギリシャ語 hemi- と同語根の接頭辞の英語版である.いずれも印欧祖語の *sēmi- にさかのぼる.現代標準英語では,(上記の説を受け入れるならば)sam- の僅かな痕跡は sand-blind に残るばかりとなってしまったが,イングランドの方言を考慮に入れると,現在でも sam-ripe, sam-sodden などが使われている.印欧語の歴史を感じさせるマイナー接頭辞である.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow