2013-11-18 Mon

■ #1666. semantics の意味の歴史 [semantics][semantic_change][terminology][philosophy_of_language]

言語学の1部門で,意味を扱う分野を semantics (意味論)と呼んでいる.現在ではこの名称が定着しているが,定着するまでには紆余曲折があった.また,定着した後は,形容詞形 semantic とともに意味の拡大,とりわけ意味の一般化を経て,現在に至っている.semantic(s) という語の意味の広がりを通時的に記述した論文を見つけ,読んでみた.

Read によると,英語における semantic の初出は,John Spencer による A Discourse concerning Prodigies の2版 (1665年) においてである.そこでは,"Semantick Philosophy" として言及されており,これは記号から未来を占う種々の予言のことを意味していた.17世紀の使用がほかにないことから判断すると,これは Spencer が古代ギリシア語でアリストテレスなどによって用いられた形容詞 σημαντικóς (significant) (< σημαίνω (to signify)) を単発に借用したものと考えられる(ラテン語でも semanticus が用いられていた).

17世紀に上記の単発の使用例が見られた後は,この語は本格的には19世紀後半まで現れない.この語が活躍し始めるのは,意味論の開祖,フランスの言語学者 Michel Bréal (1832--1915) が1883年に論文で使用してからである.以下は,Bréal による sémantique の定義である.

L'étude où nous invitons le lecteur à nous suivre est d'espèce si nouvelle qu'elle n'a même pas encore reçu de nom. En effet, c'est sur le corps et sur la forme des mots que la plupart des linguistes ont exercé leur sagacité: les lois qui président à la transformation des sens, au choix d'expressions nouvelles, à la naissance et à la mort des locutions, ont été laissées dans l'ombre ou n'ont été indiquées qu'en passant. Comme cette étude, aussi bien que la phonétique et la morphologie, mérite d'avoir son nom, nous l'appellerons la SÉMANTIQUE (du verb σημαίνω), c'est-à-dire la science des significations. (quoted by Read , p. 79)

上の定義でわかるように,sémantique は主として意味の変化の学を指していた.その2年後の1885年にフランスの言語学者 Arsène Darmesteter (1846--88) もその定義を引き継ぎ,世紀末までには英語でも使用が始まった.1897年に Bréal の著書 Essai de Sémantique が出版されると,この名称は広く知れ渡ることとなった.英語においては,1900年の同著の英訳で特別な説明なしに semantics が用いられた.

しかし,意味についての研究を指す名称としては,19世紀から様々な語が使われており,semantics が独占的な地位を得るまでには時間がかかった.例えば,ライバル表現として,semasiology (a1829--), rhematic (1830), sematology (1831--), glossology (a1871--), comparative ideology (1886), sensifics (1896), significs (1896--), rhematology (1896--), semiotic (ca 1897--), semiology (a1913), orthology (1928--), science of idiom (1944) などがあった.それぞれの表現が指示する研究上の範囲は異なっていたものの,この乱立は著しい.いかに1つの分野としてまとまりを欠いていたかがわかる(ただし,現在でも意味論 = semantics にまとまりがあるかどうかは疑わしい).ドイツの学界では19世紀から Semasiologie が好まれていたが,これに影響を受けたアメリカの学界でも20世紀前半ではいまだ semasiology のほうが semantics よりも好まれていたほどである.意味論の名著 Ogden and Richards の The Meaning of Meaning (1923) でも,semantics は使用されていない.学問名としての semantics の定着は,英語においてもそれほど古い話しではないのである.

別の流れとして,semantics は,1930年代にウィーンで起こった論理実証主義 (logical positivism) の学派や Alfred Korzybski (1879--1950) による言語哲学においても頻繁に用いられるようになり,この語の認知度を高めた.認知度が高まるにつれて semantic(s) の語義が一般化し,1940年代以降,日常的な用法が目立つようになった.semantic はしばしば verbal と同義の形容詞であり,意味や言葉を表わすあらゆる文脈で使われるようになっている (ex. He did not want to enter into a semantic debate.) .Read (91) は semantic(s) の意味の一般化を,rhetoric の意味の一般化と比較している.

One is reminded here of the fate that has overtaken the word rhetoric: fallen from its high status in the pattern of the medieval schoolmen, it now usually occurs in the phrase 'mere rhetoric,' with reference to discourse that is insincere, pretentious, or mendacious. In similar popular use, semantics often appears in contexts that tend to bolster word-magic rather than to combat it.

semantic(s) という語は,数世紀の歴史において,それ自身が Bréal の創始した意味の変化の学としての sémantique に素材を提供しているということになる.

・ Read, Allen Walker. "An Account of the Word 'SEMANTICS'." Word 4 (1948): 78--97.

2013-08-22 Thu

■ #1578. 言語は何に喩えられてきたか [history_of_linguistics][language_change][family_tree][wave_theory][language_change][saussure][language_myth][philosophy_of_language]

「言語は○○である」という比喩は,近代言語学が生まれる以前から様々になされていた.19世紀に近代言語学が花咲いて以来,現在に至るまで新たな比喩が現われ続けている.

例えば,現在,大学の英語史などの授業で英語の歴史的変化を学んだ学生の多くが,言語は生き物であることを再確認したと述べるが,この喩えは比較言語学の発達した時代の August Schleicher (1821--68) の言語有機体説に直接の起源を有する.また,過去の記事では,「#449. Vendryes 曰く「言語は川である」」 ([2010-07-20-1]) を取り上げたりもした.

Aitchison (42--46) は,言語学史における主要な「言語は○○である」の比喩を集めている.

(1) conduit: John Locke (1632--1704) の水道管の比喩に遡る.すなわち,"For Language being the great Conduit, whereby Men convey their Discoveries, Reasonings and Knowledge, from one to another." 当時のロンドンの新しい給水設備に着想を得たものだろう.コミュニケーションの手段や情報の伝達という言い方もこの比喩に基づいており,近現代の言語観に与えた影響の大きさが知られる.

(2) tree: 上でも述べたように,19世紀以来続く Family Tree Model (=Stammbaumtheorie) は現代の言語学でも根強く信奉されている.言語間の関係を示す系統図のほか,統語分析における樹木構造などにも,この比喩は顔を出す.「#1118. Schleicher の系統樹説」 ([2012-05-19-1]) を参照.

(3) waves and ripples: 「#999. 言語変化の波状説」 ([2012-01-21-1]) で見たように,Schleicher の系統樹説に対するアンチテーゼとして,弟子の Johannes Schmidt が wave_theory (=Wellentheorie) を唱えた.言語変化が波状に伝播してゆく様を伝える比喩だが,現在に至るまで系統樹説ほどはよく知られていない.

(4) game: 有名なのは Saussure のチェスの比喩である.チェスの駒にとって重要なのはその材質ではなく,他の駒との関係によって決まる役割である.Saussure はこれによって形相(あるいは形式) (form) と実質 (substance) の峻別を説いた."si je remplace des pièces de bois par des pièces d'ivoire, le changement est indifférent pour le système: mais si je diminue ou augmente le nombre des pièces, ce changement-là atteint profondément la “grammaire” du jeu." また,Wittgenstein は文法規則をゲームのルールに喩えた.ほかにも,会話におけるテニスボールのやりとりなどの比喩に,「言語=ゲーム」の発想が見いだせる.

(5) chain: グリムの法則 (grimms_law) や大母音推移 (gvs) に典型的に見られる連鎖的推移はよく知られている.とりわけ Martinet が広く世に知らしめた比喩である.

(6) plants: 上にも述べた言語有機体説を支える強力なイメージ.非常に根強く行き渡っている.ほかに,Saussure は植物を縦に切った際に見える繊維を通時態に,横に切った断面図を共時態に見立てた.

(7) buildings: Wittgenstein は,言語を大小の街路や家々からなる都市になぞらえた.都市は異なる時代に異なる層が加えられることによって変化してゆく.建物の比喩は,構造言語学の "building blocks" の考え方にもみられる.

(8) dominator model: (2) の tree の比喩とも関連するが,言語学の樹木構造では上のノードが配下の要素を支配するということが言われる."c-command" や "government and binding" などの用語から,「支配」の比喩が用いられていることがわかる.

(9) その他: Wittgenstein は言語を labyrinth になぞらえている."Language is a labyrinth of paths. You approach from one side and know your way about; you approach the same place from another side and no longer know your way about."

比喩は新しい発想の推進力になりうると同時に,自由な発想を縛る足かせにもなりうる.比喩の可能性と限界を認めつつ,複数の比喩のあいだを行き来することが大事なのではないか.

・ Aitchison, Jean. "Metaphors, Models and Language Change." Motives for Language Change. Ed. Raymond Hickey. Cambridge: CUP, 2003. 39--53.

2012-07-13 Fri

■ #1173. 言語変化の必然と偶然 [synthesis_to_analysis][inflection][old_norse][contact][causation][historiography][language_change][philosophy_of_language]

先日,大学の英語史の授業で,英語の屈折の衰退について,[2012-07-10-1]の記事「#1170. 古ノルド語との言語接触と屈折の衰退」で概説した議論を紹介した.屈折の衰退は,英語が総合的言語から分析的な言語 (synthesis_to_analysis へと言語類型を転換させる契機となった大変化であり,それ自身が,言語内的な要因だけでなく古ノルド語との接触といった言語外的な要因によって引き起こされたと考えられている.これは,英語史の多数の話題のなかでも,最もダイナミックで好奇心をくすぐる議論ではないだろうか.なにしろ,仮説であるとはいえ,説得力のある内的・外的な要因がいろいろと挙げられて,英語史上の大変化が見事に説明されるのだから,「そうか,言語変化にもちゃんと理由があるのだなあ」と感慨ひとしお,となるのも必定である.実際に,多くの学生が,この大変化の「原因」や「理由」がよく理解できたと,直接あるいは間接にコメントで述べていた.

ところが,ある学生のコメントに次のようにあり,目から鱗が落ちた.「言語が今日どうあるかは,本当にぐう然でしかないんだなと思った.」

こちらとしては,言語変化には原因や理由があり,完全に説明しきれるわけではないものの,ある程度は必然的である,ということを,屈折の衰退という事例を参照して,主張しようとした.実際に,多くの学生がその趣旨で解釈した.しかし,趣旨と真っ向から反する「偶然」観が提示され,完全に意表を突かれた格好となった.

言語変化の原因論については causation の各記事で扱ってきたように,歴史言語学における最重要の問題だと考える.これは歴史における必然と偶然の問題と重なっており,哲学の問題といってよい.ある言語変化の原因を究明したとしても,その原因で説明できるのはどこまでなのか,どこまでを歴史的必然とみなせるのかという問題が残る.裏を返せば,その変化のどこまでが歴史的偶然の産物なのかという問題にもなる.

すべて偶然だと言ってしまうと,そこで議論はストップする.すべて必然だと言ってしまうと,すべてに説明を与えなければならず,息苦しい.あるところまでは偶然で,あるところまでは必然だというのが正しいのだろうと考えているが,授業にせよ歴史記述にせよ,話している方も聞いている方も興味を感じるのは,必然の議論,理由があるという議論だろう.説明が与えられないよりも与えられたほうが「腑に落ちる」感覚を味わえるからだ.ただし,上の学生のコメントが誘発する問いは,常に抱いておきたい.

2012-05-23 Wed

■ #1122. 協調の原理 [pragmatics][implicature][cooperative_principle][philosophy_of_language][tautology]

協調の原理 (cooperative principle) とは,哲学者 H. Paul Grice (1912?--88) によって提案された会話分析の用語で,会話において正しく効果的な伝達を成り立たせるために,話し手と聞き手がともに暗黙のうちに守っているとされる一般原則を指す.会話の含意 (conversational implicature) ,すなわち言外の意味が,なぜ適切に理解されるのかという問題にも関わる原則で,近年の語用論の発展の大きな拠り所となっている.Huang (25) に掲載されている "Grice's theory of conversational implicature" を示す.

Grice's theory of conversational implicature

a. The co-operative principle

Make your conversational contribution such as is required, at the state at which it occurs, by the accepted purpose or direction of the talk exchange in which you are engaged.

b. The maxims of conversation

Quality: Try to make your contribution one that is true.

(i) Do not say what you believe to be false.

(ii) Do not say that for which you lack adequate evidence.

Quantity:

(i) make your contribution as informative as is required (for the current purposes of the exchange).

(ii) Do not make your contribution more informative than is required.

Relation: Be relevant.

Manner: Be perspicuous.

(i) Avoid obscurity of expression.

(ii) Avoid ambiguity.

(iii) Be brief (avoid unnecessary prolixity).

(iv) Be orderly.

協調の原理は,4つの公理 (maxim) を履行することによって遵守されると言われる.その4つとは,質の公理,量の公理,関係の公理,様態の公理である.聞き手は,話し手が会話において協力的であること,上記の原則と公理を守っていることを前提として,話し手の発話を解釈する.例えば,話し手 A の "How is that hamburger?" という疑問に対して聞き手 B が "A hamburger is a hamburger." と答えたとする.B の発話はそれ自体では同語反復であり情報量はゼロだが,A は B が協調の原理を守っているとの前提のもとで B の言外の意味(会話の含意)を読み取ろうとする.協調の原理のもとでは,B は A の質問に対して relevant な答えを返しているはずであるから,A はその返答を「そのハンバーガーはごく平凡なハンバーガーであり,それ以上でも以下でもない」などと解釈することになる.この会話が有意味なものとして成り立つためには,A による会話の含意の読み取りが必要であり,読み取るに当たっては B が協力的であるという前提が必要である.この前提は事前に両者で申し合わせたものではなく,あくまで暗黙の了解であるから,これは会話の一般原則として仮定する必要がある,ということになる.

・ Huang, Yan. Pragmatics. Oxford: OUP, 2007.

2012-03-23 Fri

■ #1061. Coseriu の言語学史の振子 [linguistics][diachrony][history_of_linguistics][renaissance][philosophy_of_language]

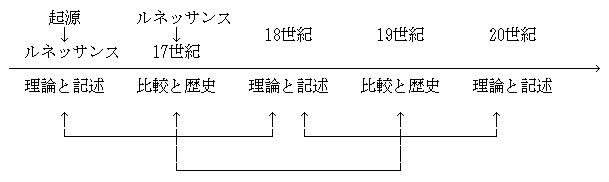

通常,近代言語学史は,Sir William Jones (1746--1794) の1786年の講演と,それに続く比較言語学の発展において始まったとされる([2010-02-03-1]の記事「#282. Sir William Jones,三点の鋭い指摘」を参照).しかし,この18世紀末の契機は,舞台を西洋に限るとしても,より広い歴史的な視野から評価する必要がある.確かに,18世紀末は,初めて継続的に科学的な態度で言語に注目し始めたという点で,言語学史に一線を画する時代だったことは認めてよい.しかし,それ以前にも常に人々は言語に関心を注いできたのである.1786年を境に以前と以後にわける言語学史のとらえ方を「断絶」と呼ぶのであれば,ルーマニア生まれでドイツの言語学者 Coseriu (1921--2002) の言語学史のとらえ方は「振子」,共時的関心と通時的関心のあいだに揺れる振子として表現できるだろう.加賀野井 (65) に紹介されている Coseriu の図式は以下の通り.

この図式によれば,ルネッサンスと19世紀が歴史主義の時代,その前後と狭間の時代が理論・記述主義の時代ということになる.ルネッサンス以前は,ギリシア語やラテン語を規範とする見方や言語哲学が盛んであり,視点は共時的だった.ルネッサンス期は言語どうしの比較や同一言語の異なる時代の比較へ関心が移り,通時的な傾向を示した.18世紀には,近代語の記述文法の研究が進み,ライプニッツの普遍文法などが出たことから,共時的な関心の時代だったといえる.19世紀には比較言語学によって通時的な側面に光が当てられた.そして,20世紀,特にソシュール以降は共時的な言語学が優勢となった.

この図から当然の如く湧き出てくるのは,21世紀は,通時的な関心へと振子が揺り戻すのではないかという予想だ.各時代の関心の交替は,何も言語学の分野だけに限ったことではなく,他の学問領域にも広く共通した思想上の傾向だった.そして,現代のように時代の転換期にあるといわれる時代には,歴史を顧みる傾向が強まるとも言われる.20世紀を駆け抜けた共時言語学の拡散と限界から,そろそろ一休みを入れたい気分にならないとも限らない.振子は,人間の退屈しやすい性質,気分転換を欲する性質を反映していると考えれば,そろそろ揺り戻しがあるかもしれないということも十分に考えられる.

もちろん,Coseriu の振子は,後代から観察した過去の記録にすぎず,未来を決定する力はない.歴史を作るのはそれぞれの時代の人間であり,ここでいえば言語観察者や言語学者である.しかし,20世紀の言語学の達成と発展性を考えると,振子が揺り戻すかもしれないと考えさせる根拠はある.1つは,20世紀の構造言語学や生成文法があまり手をつけずにおいた言語の変異と変化の重要性が,20世紀後半になって認識されてきたこと.2つは,20世紀の共時言語学が上げてきた種々の成果を,かつてソシュールが優先度低しとして棚上げしておいた通時態にも応用してみたくなるのが人情ではないかということ.

また,これは20世紀言語学の成果とは独立した要因ながら,筆者の日頃考えているところだが,英語などの有力言語の世界的な広がり,国際交流に伴う語学熱,情報化社会に裏打ちされた言語の重要性の喧伝などという現代の社会現象が,人々に言語疲れを引き起こす可能性があるのではないかということだ.言語は役に立つ,言語の力は偉大だなどとあまりに喧伝されると疲れてしまう.むしろ,なぜそうなのか,なぜそうなってきたのかという本質的な問題へ向かう傾向が生じるのではないか.

とここまで書きながら,上の議論は,英語史や歴史言語学に肩入れしている筆者の願いにすぎないのかもしれないな,と思ったりもする.21世紀の潮流を見極めたい.

・ 加賀野井 秀一 『20世紀言語学入門』 講談社〈講談社現代新書〉,1995年.

2011-11-03 Thu

■ #920. The Gavagai problem [psycholinguistics][language_acquisition][mental_lexicon][philosophy_of_language][translation]

人はどのようにして多くの語を記憶語彙 (mental lexicon) へ蓄積してゆくのか,という問題は言語習得 (language acquisition) の分野における大きな問題である.大人になるにつれ音韻,形態,統語の規則の習得能力は落ちて行くと考えられているが,語彙の習得能力は維持されるという.子供にせよ大人にせよ,新しい語彙をどのように習得してゆくのか.意識的な語彙学習は別として,日常生活のなかでの語彙習得については,いまだに謎が多い.

哲学者 W. O. Quine が議論した以下のような状況に言及して,心理言語学者が the Gavagai problem と称している語彙習得上の問題がある.

Picture yourself on a safari with a guide who does not speak English. All of a sudden, a large brown rabbit runs across a field some distance from you. The guide points and says "gavagai!" What does he mean? / One possibility is, of course, that he's giving you his word for 'rabbit'. But why couldn't he be saying something like "There goes a rabbit running across the field"? or perhaps "a brown one," or "Watch out!," or even "Those are really tasty!"? How do you know? / In other words, there may be so much going on in our immediate environment that an act of pointing while saying a word, phrase, or sentence will not determine clearly what the speaker intends his utterance to refer to. (Lieber 16)

普通であれば,上記の場合には gavagai をウサギと解釈するのが自然のように思われるが,この直感的な「自然さ」はどこから来るものだろうか.心理言語学者は,人は語彙習得に関するいくつかの原則をもっていると仮定する (Lieber 17--18) .

(1) Lexical Contrast Principle: 既知のモノに混じって未知のモノが目の前にあり,未知の語が発せらるのを聞くとき,言語学習者はその未知のモノとその未知の語を結びつける.

(2) Whole Object Principle: 未知の語を未知のモノと結びつけるとき,言語学習者はその語をその未知のモノ全体を指示するものとして解釈する.未知のモノの一部,一種,色,形などを指示するものとしては解釈しない.

(3) Mutual Exclusivity Principle: 既知のモノだけが目の前にあり,未知の語が発せられるのを聞くとき,言語学習者は周囲に未知のモノを探してそれと結びつけるか,あるいは既知のモノの一部や一種を指示するものとして解釈する.

この仮説は多くの実験によって支持されている.現実には稀に the Gavagai problem が生じるとしても,上記のような戦略的原則を最優先させることによって,我々は多くの語彙を習得しているのである.確かに,このような効率的な戦略がなければ,言語学習者は数万という語彙を習得できるはずもないだろう.

・ Lieber, Rochelle. Introducing Morphology. Cambridge: CUP, 2010.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow