2010-04-06 Tue

■ #344. cherry の異分析 [metanalysis][back_formation][plural][french][etymology][doublet]

東京は桜が満開である.散り始めているものもあり,花見の興は増すばかりである.言うまでもなく桜は散るからよいわけだが,スコットランド留学中,フラットのそばにあった桜は,あの寒々しい冬のうちから季節感もなく咲き,風の吹きすさぶなか,散らずに屹立していた.はかなさも何もなく,かわいげがないなと思ったものである.桜の種類が異なるのだろう.

「さくら」はイギリスでも古くから知られている.合成語の一部としては cirisbēam 「桜の木」として古英語から存在していたし,現在の cherry につながる形態も早く1300年くらいにはフランス語から借用されていた.われわれも何かと親しみ深いこの単語,実は英語史では数の異分析 ( numerical metanalysis ) の例として話題にのぼることが多い.借用元の Old Norman French の形態は cherise であり,<s> はもともと語幹の中に含まれている.ところが,借り入れた英語の側がこの <s> を複数語尾の <s> と誤って分析してしまい,<s> を取り除いた形を基底形として定着させてしまった.これが,cherry のメイキングである.ちなみに,フランス語 cerise が「さくらんぼ色(の)」の意味で19世紀に英語に入ったので,cherry と cerise は二重語 ( doublet ) の関係にあることになる.

語幹末尾の <s> を複数形の <s> と取り違えて新しい単数形を作り出す例は他にもある.pea 「エンドウマメ」の歴史的な単数形は本来 pease ( < OE pise < LL pīsa ) だが,<s> が複数語尾と間違えられた結果,pea が新しい単数形として生み出された.同様に,sherry 「シェリー酒」はスペイン語の Xeres に由来し,英語へは16世紀に sherris として入ったが,17世紀には異分析されて生じた sherry が使われ出した.(シェリー酒はお酒を覚えたての頃に大飲みしてひどい目にあったので,いまだにあの匂いにはトラウマ的抵抗がある.)

上の述べた類の numerical metanalysis は,元の語幹の一部を切り取る語形成であるから,逆成 ( back-formation ) の一種ともいえる.逆成については back_formation の各記事を参照.

・ 児馬 修 『ファンダメンタル英語史』 ひつじ書房,1996年.111--12頁.

2009-12-01 Tue

■ #218. 二重複数 [oe][double_plural][metanalysis]

[2009-09-20-1]で,children を引き合いにして 二重複数 ( double plural ) に言及した.古英語では,この語の複数形(より正確には主格・対格の複数形)は cildru だったが,やがて r を含んだ形態が単数形の基体 ( base ) であると異分析 ( metanalysis ) され,そこから -en という複数語尾により新しく複数形が作られたというのが,複数形 children の生成された過程である.

children のような二重複数の例は,歴史的には結構ある.非標準語法も含めて現代英語に残っているものとしては,bodices, breeches, datas, invoices, truces; brethren, kine などがある.いずれも /s/ や /n/ が複数語尾として付加されているが,歴史的にはそれらの語尾がない形ですでに複数形として機能していた.

brethren については,brother が宗教的な「同胞」という意味で用いられる場合の複数形であり,通常の brothers と自由変異をなすわけではない.また,brethren との類推 ( analogy ) と思われるが,アメリカ英語では宗教的文脈で sister(e)n も使われるという.

datas は,いわゆる外国語複数 ( foreign plural ) の例である.ラテン語やギリシャ語などに由来する借用語には,借用元言語での屈折を保ったまま英語に入ってくるものも少なくない.ラテン語から来た data はそれ自体が datum という単数形態に対する複数形態だが,もとのラテン語の屈折を知らない英語話者にとっては不透明な形態規則である.そこで,昨今では data 自体が単数形であると解釈されるようになってきており,新しい規則的な複数形 datas が生まれてきている.

二重複数をはじめ「二重○○」というのは,英語史ではよく取りあげられる話題である.二重過去形の might ([2009-07-03-1],[2009-06-25-1]),二重比較級の lesser ([2009-11-08-1], [2009-11-22-1]) などである.ここで注意すべきは,いずれの場合も,通時的には「二重」であるとみなせるが,共時的な感覚としては「一重」としてとらえられていることである.通時と共時を結ぶ接点に異分析という作用があるとすると,言語変化の力学において異分析の果たす役割は大きいといえる.

2009-08-12 Wed

■ #107. 逆成と接辞変形 [back_formation][affixation][metanalysis][word_formation]

昨日の記事[2009-08-11-1]で,「エロ」は「エロチック」からの逆成 ( back-formation ) の例かもしれないと述べた.逆成とは,ある語の語尾を接尾辞や屈折語尾と混同し,それを除去することで語を形成する作用である.多くの場合,異分析 ( metanalysis ) と類推 ( analogy ) も同時に起こっており,過程を説明しようとすると複雑なのだが,例を見ればすぐに理解できるし,実際に頻繁に起こっている語形成 ( word formation ) である.

[2009-08-11-1]では editor > edit の例をみたが,今日は説明に burglar > burgle を取りあげてみる.burglar 「強盗」は,ラテン語に語源をもつが,直接的にはアングロ・フレンチ ( Anglo-French ) から burgler という形で16世紀に英語に借用された.その後19世紀に,語尾の -ar は行為者を示す語尾であると異分析され,それを差し引けば動詞ができるはずだとの発想から burgle 「強盗する」という動詞が逆成された.もっとも,-ar が行為者の接尾辞であるとした部分は,語源的には必ずしも誤解ではないかもしれない.直前の l も含め,語源的にはよく分からない語尾なのである.だが,それを全体から差し引くという発想が革新的だった.この発想の背後には,動詞 + -ar として行為者名詞が派生される例が英語に存在するという事実に基づく類推 ( analogy ) の作用があったと考えてよい.ex. beggar, liar, pedlar.

比例式で表現すると次のようになる.

lie : liar = X : burglar ゆえに

X = burgle

lie > liar というごく自然な順序の派生は接辞変形 ( affixation ) と呼ぶが,back-formation はその反転の作用といっていいだろう.

ちなみに,back-formation という用語自体は OED の編集主幹 J. A. H. Murray の造語で,上記の burgle の語源説明に用いたのが最初である(1889年).ただし,back-formation から逆成されてしかるべき back-form という動詞は,いまだ OED にも登録されていない・・・.

2009-08-11 Tue

■ #106. 「エロ」と「エステ」は逆成か切り株か [japanese_english][back_formation][metanalysis][clipping][waseieigo]

昨日の記事[2009-08-10-1]で,日本語に入った「チック」語を『広辞苑』から列挙してみたが,そのなかで,語形成 ( word formation ) について気になる語が二つあった.「エロチック」 erotic と「エステティック」 Ästhetik (German) である.後者はもちろん英語にも aesthetic という対応語がある.

erotic はギリシャ神話の恋愛の神 Eros 「エロス」に接尾辞 -ic を付加して派生させた形容詞である.ところが,日本語では -ic ではなく「チック」「ティック」を接尾辞として異分析して切り出した([2009-08-02-1], [2009-08-03-1], [2009-08-10-1]).この異分析を「エロティック」「エステティック」に当てはめると,基体はそれぞれ「エロ」と「エステ」となる.そして,この基体はいずれも英語には存在しないため,結果として和製英語となっている.数式風に表現すると次のようになる.

・「エロティック」 - 「ティック」 = 「エロ」

・「エステティック」 - 「ティック」 = 「エステ」

この引き算の部分は,語形成の立場からは二通りの考え方があるように思われる.一つは,逆成 ( back-formation ) である.普通は,基体が先にあって,その基体に -ic などの派生接辞を付加して新しく語を形成するという順序になるが,こうした派生パターンがいったん確立すると,先に派生語とおぼしき語が現れ,そこから逆の順序で基体が復元的に形成されるという事態が生じる.英語の有名な逆成の例に editor > edit がある.この名詞と動詞のペアについては,行為者を表す接尾辞 -or が付加された editor が先に生じ,そこから -or を差し引いて動詞 edit が作られた.普通からすると順序が逆の語形成なので,逆成というわけである.この考え方でいけば,「エロ」「エステ」は日本語において異分析と逆成の両過程を経た結果の語ということになる.

もう一つの考え方は,切り株 ( clipping ) と呼ばれる省略が起こっているとするものである.切り株とは,語の一部を切り取るタイプの省略のことである.「エロティック」「エステティック」では長いので,後半部分は省略してしまおうということで,「エロ」「エステ」という省略語ができたとする考え方である.日本語は切り株が得意なので,十分にこの解釈もとりうる.

上記の二つの考え方のいずれか,あるいは両方が掛け合わされたという説明もありうるが,いずれにせよ,借用語の「エロティック」「エステティック」から日本語の語形成過程を経て「エロ」「エステ」が生まれた.だが,話しはそこで止まらない.「エロ」「エステ」は一人前の語として一人歩きをはじめ,各種の複合語を生み出し続けている.「エロ小説」「エロ本」「エロ漫画」「エログロ」「韓国エステ」「花嫁エステ」「耳かきエステ」等々.

そして,「エロ」に至っては,なんと日本語では珍しい外来語を基体にもつ形容詞「エロい」が生まれた!快挙である.(ちなみに「グロい」も.)

日本語話者の性と美 (←エロスの世界)を追及する心のなせるわざか,日本語の語形成力のなせるわざか,こうして日本語の語彙は豊かになってゆく・・・.

2009-08-10 Mon

■ #105. 日本語に入った「チック」語 [japanese_english][hybrid][suffix][metanalysis]

[2009-08-01-1], [2009-08-02-1]の記事で,日本語化した接尾辞「チック」について書いた.ギリシャ語から英語に借用された接尾辞はあくまで -ic であり,それを日本語で「チック」と切り出したのは異分析 ( metanalysis ) が働いたためだと述べた.また,なぜ分析を誤ったのかについては,drama 「ドラマ」: dramatic 「ドラマチック」などの,日本語としても英語としてもよく知られた語のペアがモデルになった可能性があると指摘した.

今回は,あらためて「チック」を含む日本語の単語がどれくらいあるか調べてみた.以下は,CD-ROM版『広辞苑』第六版で後方検索をかけ,得られたリストを整理したものである.「チック」「ティック」の他,英語で -s を付加して名詞化した「チックス」「ティックス」でも例を拾ってみた.大方は借用語なので,その場合には借用元言語(ほとんどが英語)での綴りも付しておいた.ギリシャ語の接尾辞に由来しない「チック(ティック)」語は省いてある ( ex. 「メモリースティック」「ブティック」 ).

「アクロバチック」 acrobatic, 「アスレチックス」 athletics, 「アタクチック」 atactic, 「アリストクラティック」 aristocratic, 「イソタクチック」 isotactic, 「エキゾチック」 exotic, 「エゴイスティック」 egoistic, 「エステティック」 Ästhetik (German), 「エラスティック」 elastic, 「エロチック」 erotic, 「オートマチック」 automatic, 「カイロプラクティック」 chiropractic, 「コスメチック」 cosmetic, 「ゴチック」 gothique (French), 「サイバネティックス」 cybernetics, 「システマチック」 systematic, 「シンジオタクチック」 syndiotactic, 「ジャーナリスティック」 journalistic, 「スケプチック」 sceptic, 「スタティック」 static, 「セマンティックス」 semantics, 「タクティックス」 tactics, 「デモクラティック」 democratic, 「ドグマチック」 dogmatic, 「ドメスティック」 domestic, 「ドラスティック」 drastic, 「ドラマチック」 dramatic, 「ニヒリスティック」 nihilistic, 「バイオミメチック」 biomimetic, 「パセティック」 pathetic, 「パワーポリティックス」 power politics, 「ヒューマニスティック」 humanistic, 「ヒューリスティックス」 heuristics, 「ファナティック」 fanatic, 「ファンタスティック」 fantastic, 「フィールドアスレチック」 field athletics, 「フォネティックス」 phonetics, 「プラスチック」 plastic, 「ペシミスティック」 pessimistic, 「ペダンチック」 pedantic, 「ホリスティック」 holistic, 「ポリティックス」 politics, 「マグネチック」 magnetic, 「漫画チック」, 「ミスティック」 mystic, 「メルヘンチック」, 「リアリスティック」 realistic, 「ロジスティックス」 logistics, 「ロマンチック」 romantic

『広辞苑』に掲載されているものだけでも49語ある.日本語の「チック」切り出しのモデルとなった可能性のある drama -- dramatic と同じタイプとしては,dogma -- dogmatic や mime -- mimetic がある.メルヘンチックについてはドイツ語と英語の混種語 ( hybrid ) であることは[2009-08-02-1]で触れた.日本語との hybrid としては,「乙女チック」をさしおいて,「漫画チック」が『広辞苑』に掲載されている唯一の例である.

和製の hybrid である「メルヘンチック」や「漫画チック」を除いて「チック」語が20個,「ティック」語が27個である.近年は日本語でも「ティック」の発音が自然になってきているので,今後,接尾辞「チック」あらため接尾辞「ティック」が日本語に定着する日も遠くないのかもしれない.

2009-08-03 Mon

■ #98. 「リック」や「ニック」ではなく「チック」で切り出した理由 [japanese_english][suffix][metanalysis][soed][waseieigo]

昨日の記事[2009-08-02-1]で,和製英語化した借用接尾辞「チック」が異分析であることを示した.日本語の音節構造からすれば,dramatic から語源的に正しい接尾辞 -ic をそのまま「イック」として切り出すことは確かに難しいだろう.日本語では,子音と母音の間で音を分割する発想がないので,「ドラマ+チック」と切り出すのが自然であることは理解できる.あまつさえ,「ドラマ」という語が,英語にも,そこから借りてきた日本語にも存在するわけで,この切り出し方はごく自然ともいえる.

だが,[2009-08-02-1]でも述べたように,ギリシャ語から英語に入った借用語をみると,-ic の直前に来る音は t に限らず,あらゆる子音や母音が来ることができる: archaic, aerobic, silicic, Indic, onomatopoeic, terrific, nostalgic, Turkic, Gaelic, cosmic, electronic, heroic, geographic, Olympic, generic, basic, Gothic, Slavic, toxic

これだけ豊富な可能性があるのだから,「チック」ではなく「リック」「ニック」「ミック」「フィック」などで切り出す可能性もあり得たのではないかという疑問が生じる.この疑問に対する一つの答えとしては,drama --- dramatic に見られるように,t が語幹末の子音として隠れたり現れたりすることがあるというギリシャ語特有の形態論がある.

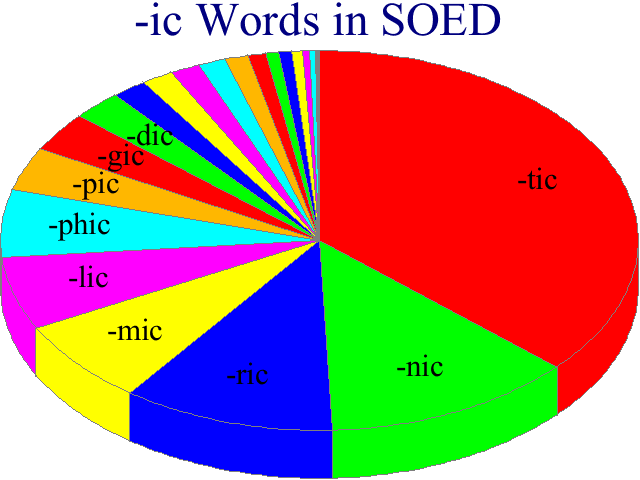

もう一つの答えは,頻度にあるかもしれない.CD-ROM版の New Shorter Oxford English Dictionary (ver. 1.0.03) で,-ic の直前に様々な子音や母音を入れ,"*tic" のようにワイルドカード検索してみた.円グラフでまとめると下図のようになった.

-tic は全体の36.6%を占めることがわかった.日本語として接尾辞を切り出すとき,この頻度がどれだけ影響したかは確かめようがないが,耳に触れる機会が圧倒的に多い「チック」で終わる英単語が第一に参照された可能性はありそうである.

円グラフのソースとなるデータファイルを参照したい方はこちら.

2009-08-02 Sun

■ #97. 借用接尾辞「チック」 [japanese_english][hybrid][suffix][metanalysis]

昨日の記事[2009-08-01-1]で hybrid を取りあげ,最近日本語ではやっている接尾辞「チック」に言及した.「乙女チック」あたりが口語では有名だが,まだ国語辞典には掲載されていない.しかし,語幹部に和語がきているので,歴とした hybrid の例である.

おもしろい例としては,語幹部にカタカナ語がきており「チック」をつけてできあがった語が英語には存在しない語となる例,つまり和製英語の例がある.「アダルトチック」は対応する *adult(t)ic なる英単語は存在しないし,「メルヘンチック」の「メルヘン」はそもそもドイツ単語 ( Märchen ) である.今後も少なくとも口語においては,「チック」を接尾辞としてもつ混種語や和製英語がどんどん生まれてくるのではないか.

さて,「チック」は英語から借用した接尾辞と考えられているが,究極の起源はギリシャ語である.だが,そもそもおかしいのは,ギリシャ語にも,そこから借用した英語にも,-tic なる接尾辞は存在しないことである.形容詞を派生させる接尾辞はあくまで -ic であり,厳密に語源を参照すれば t は先行する語の語幹の一部にすぎないことがわかる.例えば,dramatic を形態素に分析すると dramat + ic であり,drama + tic ではない.確かに,drama という単語が存在するので t は語幹の一部でないように見えるが,ギリシャ語の屈折を参照すれば drama(t) が語幹である.この場合,語幹の一部としての t は屈折によって現れたり隠れたりするだけである.

同様に,aromatic ( cf. aroma ), Asiatic ( cf. Asia ), cinematic ( cf. cinema ) などでも,対応する名詞の語幹に t が含まれていないので aroma + tic などと分析したくなるが,名詞形において t が語幹の末尾に現れていないだけである.それに対して,対応する名詞の語幹に t が最初から現れている次のような例は分析しやすい.acrobatic ( cf. acrobat ), poetic ( cf. poet ) , romantic ( cf. romaunt ) 等々.

-tic ではなく -ic が正しい接尾辞であることは,t 以外の音が -ic に先行する無数のギリシャ語起源の借用語で確認できる.eccentric, economic, encyclopedic, ethnic, music, pelvic, photographic, tragic 等々.

日本語の「チック」は,dramatic などの(ギリシャ語起源の)英単語を参照して異分析 ( metanalysis ) を施した結果として切り出された和製英語接尾辞だが,なぜ「ニック」や「リック」などではなく「チック」と切り出したのだろうか.やはり t が語幹の裏に隠れてしまっている drama や aroma などの例で惑わされたのかもしれない.

いずれにせよ,異分析の結果,新しい和製英語の道具が生じ,静かに普及してきた.今後,どんな新語・珍語が飛び出してくるか楽しみである.

2009-05-25 Mon

■ #27. 異分析の例を集めるにはどうすればよいか? [metanalysis][methodology]

研究や調査を行うとき,どうしたら効率よく例を集めることができるかを徹底的に考えることは重要である.以前 異分析 ( metanalysis ) について書いた記事[2009-05-03-1]で,いろいろな異分析の例を収集したいと書いたが,具体的にはどのような調べ方をすればいいだろうか.

例えば,思いついた限りでは,次のような方法がありそうだ.

(1) 複数の英語史概説書や英語学辞典などから異分析についての解説箇所を探しだし,挙げられている例を丹念に拾い出す

(2) 電子検索が可能な大型辞書で,語源欄を対象に "metanalysis" のキーワード検索をかける.異分析によって生じた単語の語源欄には,"metanalysis" というキーワードが含まれているという前提である.気合いさえあれば,紙の辞書でひたすら人力スキャンという手もあるが,あまりやりたくない.

(3) ずばり異分析について書かれた学術論文を探す.いい論文が見つかれば,準網羅的に,かなり多数の例がリスト化されているだろう.効率が良すぎて,他にやることはないかも(ということはないと思うが).

(4) hellog の読者に個々に知っている例を挙げてもらい,集約する."wisdom of crowds" 的な発想.

さて,これらの手段で例が集まったと仮定しよう.次は何をすべきだろうか.集めるだけでは研究にならないので,次の一歩が必要である.多数の例を分析して,どんな種類の異分析が多いのか,どの時代に多いのか,日本語や他言語からの例も集めて比較できないかなど,問題は広がるはずである.興味を持った人は是非トライしてみて,hellogにフィードバックを!

2009-05-03 Sun

■ #4. 最近は日本でも英語風の単語や発音が普及している? [japanese_english][metanalysis][article]

先日,ドラッグストアの店頭の売り出しで「トイレットティシュー」や「エイプロン」という表記があった.私の日本語では「トイレットペーパー」と「エプロン」が通常である.前者は英語では確かに toilet tissue が普通であるし,後者の英語発音は確かに/ˈeɪprən/だ.

これは,この店の担当者が英語を意識してカタカナ書きしたという個人的なことなのか,あるいは日本語に一般的に普及しつつあることなのか.読者の方,この表現をカタカナ語として普通に見かけたことはありますか?(まあ,写真の商品には確かに toilet tissue とある.)

さて, apron といえば,英語史入門ではおなじみの単語である. 異分析 ( metanalysis )の代表例として必ず出される例である.異分析とは,語と語の区切りなどを誤って分析してしまい,結果として間違いに基づいた新単語が生み出されるような現象である.

apron は語源的には本来 napron だが,不定冠詞をつけた a napron が誤って an apron と異分析されてしまった結果, apron が正しい語形として定着してしまったというのである.

他の代表例としては, nickname (本来は ickname で"ick"「またの」+"name"「名」)や orange (cf. スペイン語の naranja )がある.他に, pea は本来 peas(e) だったが,s(e)が語幹の一部ではなく複数形のsと誤って解釈された結果,sのない形が正規形として定着したものである.

ほとんどの英語史入門書で異分析には同じ例しか挙げられていないことを不満に思っている.これでは新しさがないので,いずれマイナーな例を含め,収集してみたいと思っている.

読者の方も一緒に例を集めてみてください.そして,是非,hellog に貢献してください.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow