2010-07-13 Tue

■ #442. 言語変化の原因 [language_change][functionalism][contact][causation]

言語変化がなぜ生じるか,その原因については様々な研究がなされてきた.言語変化の causation に関する議論は,基本的には後付けの議論である.過去に生じた,あるいは今生じている言語変化を観察し,状況証拠から何が原因だろうかと推測する.多くの場合,そのように推測された原因は当該の言語変化についてのみ有効な説明であり,別の変化に適用したり,今後の変化を予測するのには役立たない.また,ほぼすべての言語変化において原因は一つではなく複数の原因が複合的に組み合わさっていると考えられ,causation の議論では一般論が成立しにくい.

しかし,概論的にいえば多くの言語変化に当てはまると考えられる傾向はあり,いろいろと分類されている.細分化すればきりがないが,基本的に同意されていると思われるのは,言語内的 ( language-internal ) な原因と言語外的 ( language-external ) な原因とに二分するやり方である.Brinton and Arnovick ( 56--62 ) に従って,代表的な原因を箇条書きしよう.いくつかの項目の末尾に,関連するキーワードと本ブログ内へのリンクを付した.

・ Language-Internal Causes

[ 話者がおよそ無意識的 ]

・ ease of articulation ( assimilation )

・ perceptual clarity ( dissimilation )

・ phonological symmetry ( [2009-11-27-1] )

・ universal tendencies

・ efficiency or transparency

[ 話者がおよそ意識的 ]

・ spelling pronunciation ( spelling_pronunciation )

・ hypercorrection

・ overgeneralization

・ analogy ( analogy )

・ renewal

・ reanalysis ( reanalysis, metanalysis )

・ Language-External Causes

・ contact-induced language change ( contact )

・ extreme language mixture ( leading to pidgins, creoles, and bilingual mixed languages ) ( pidgin, creole )

・ language death ( language_death )

言語内的な原因については,話者が当該の変化について無意識的なのか意識的なのかで二分されているが,意識の有無は程度の問題なので絶対的な基準にはならないだろう.

関連する記事として,[2010-07-01-1], [2010-06-01-1]の記事も参照.

・ Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006.

2010-07-03 Sat

■ #432. 言語変化に対する三つの考え方 [language_change][evolution][teleology][language_myth][language_equality]

Aitchison (6--7) によると,言語変化に対する人々の態度は三種類に分けられる.

(1) 言語変化は完全な状態からの緩慢な堕落である

(2) 言語変化はより効率的な状態への緩慢な進歩である

(3) 言語変化は進歩でも堕落でもない

言語変化を扱う通時言語学では (3) が常識である.言語変化は単に言語の現状を表しているだけであり,堕落でも進歩でもなく,単純化でも複雑化でもない.ある側面で単純化が起こっているように見えても他の側面では複雑化が起こっているものであり,言語としての効率はそれほど変わらない ( see [2010-02-14-1] ) .

しかし,(1) や (2) の意見はいまだに人口に膾炙している.(1) の論者は,言語がかつての理想的な状態から落ちぶれてきており,現代に起こっている言語変化はおよそ悪であると考える.日本でも,若者の言葉の乱れ,横文字の氾濫がしばしば新聞などで話題にのぼるが,これは (1) の考え方と関係している.イギリスでは,Shakespeare に代表される偉大な文人が現れた16世紀後半の Elizabeth 朝辺りが英語の黄金時代であり,それ以降は理想の姿からゆっくりと堕落してきているのだという考えがあった.往時を偉大とみなすのは人々の常なのかもしれない.

主に英語について,Brinton and Arnovick は,(1) の考え方がいまだに広く行き渡っているのは次のような理由があるからであると述べている (20--21).

・ 往時を偲ぶ郷愁の想い(裏返せば,現世への嘆き)

・ 純粋な言語への憧れ(外国語の影響の排除,英語の Americanisation への危惧など)

・ 社会的な偏見(ある方言の訛りの蔑視,教養階級の発音への憧れなど)

・ ラテン語やギリシャ語などの高度に屈折的な言語のほうが優れているという意識(特に英語は屈折的でない方向へ顕著に変化を遂げてきているので)

・ 書き言葉の重視(書き言葉は話し言葉に比べてあまり変化しないので,より優れているという発想につながる)

(2) については,19世紀の比較言語学者が抱いていた進化論的な言語観を反映している.生物が単純から複雑へと進化してきたように,人類が未開から文明へ進化してきたように,言語も原始の非効率的な形態から現代の効率的な形態へと進化してきたという発想である.私の英語史を受講している学生からのリアクションペーパーでも,英語史における屈折の単純化の過程などを指して「英語は効率的に,使いやすい方向に進化してきたことがわかった」という所感が少なくない.進化論的な言語観が蔓延している証拠だろう.

・ Aitchison, Jean. Language Change: Progress or Decay. 3rd ed. Cambridge: CUP, 2001.

・ Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006.

2010-07-01 Thu

■ #430. 言語変化を阻害する要因 [language_change][sociolinguistics][icelandic][old_norse][speed_of_change]

言語変化はほとんどの場合,人為的な制御がきかない.起こるときには自然に起こってしまうものである.綴字改革や常用漢字制定など,人々が意識的に言語を統制しようとする例もあるが,必ずしもうまくいかないことが多い.しかし,Keller のいうように,個々の人間の制御は効かないとしても社会全体が見えざる手となって言語変化をもたらしていることは確かである.そして,言語変化の起こりやすさや進行速度も,社会条件によって変化すると考えられる.

英語は相当の変化を経てきた言語だと思うが,それはイギリスを中心とした英語社会が歴史的に変動の多い社会だったからだと言われる.イギリスは幾多の征服を被り,人口構成を組み替え,大陸文化を吸収し,自らも外に飛び出して世界帝国となった.多くの激しい社会変動を経た国であるから,その言語も大きく激しく様変わりするというのは理解しやすい.

それとは反対に,一般に社会変動が少ないと言語変化も少ないと考えられる.ここでは言語変化を阻害しうる要因を考えてみたい.以下は,Brinton and Arnovick (16) に挙げられている要因である.

・ geographic isolation, which protects a language from foreign influence;

・ separation from the mother tongue, which leads to conservatism on the part of speakers who are reluctant to depart from tradition;

・ political and social stability, which eliminates the need for linguistic change to meet changing social conditions;

・ attitudes of ethnic and linguistic purism, which encourage the vigilance of speakers of a language against external influences and internal change; and

・ a strong written tradition.

Brinton and Arnovick はその他に言語的統一を推奨する mass communication も言語変化を阻害する要因であるとしている.さらに,purism や written tradition とも深く関係するが,教育の普及,特に言語教育の普及も規範主義 ( prescriptivism ) を促進するため,言語変化を阻害する要因の一つと考えられるだろう.

さて,これらの要因の多くを合わせもつ社会の典型に Iceland がある.Iceland で話されている Modern Icelandic は,Old Icelandic の時代から言語的に大きく変化していない ( see [2010-04-20-1] ) .特に書き言葉に関する限り,変化は僅少である.これは,Iceland が (1) 地理的に孤立しており,(2) Scandinavia の故地から遠く隔たっていることにより保守的であり,(3) 政治社会的に安定しており,(4) 借用語使用を忌避する強い言語純粋主義をもっており,(5) 11世紀からの長い書き言葉の伝統を有していることによると考えられる.

一方で,英語が比較的短期間の間に著しく変化した古英語後期から初期中英語期のイギリス社会を考えてみよう.そこでは,(1)(2) 島国ながらも大陸との関係が深く,孤立していず ( see [2009-10-03-1] ) ,むしろ大陸のヴァイキング(ゲルマン語派の同胞)やノルマン人と激しく接触していた.また,(3) 征服による動乱の政治社会であり,(4) 民族混交によりそもそも純粋主義を掲げている場合ではなく,(5) ノルマン人のフランス語が書き言葉の標準となったために,英語の書き言葉の伝統はほぼ失われた.言語変化を阻害する要因が一切見あたらないのである.

では,現代英語はどうだろうか.globalisation や社会の可動性という側面を考えれば,現代英語では言語変化が激しく生じるだろうという可能性を予想させる.一方で,マスメディアの隆盛や教育の普及という側面を考えると,言語変化が阻害されるだろうという可能性も予想できる.言語変化の促進剤と抑制剤が今後どのように働いていくか,じっくりと見守っていきたい.

・ Keller, Rudi. On Language Change: The Invisible Hand in Language. Trans. Brigitte Nerlich. London and New York: Routledge, 1994.

・ Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006.

2010-06-18 Fri

■ #417. 文法化とは? [grammaticalisation][language_change][semantic_change]

言語変化の典型的なパターンの一つに,文法化 ( grammaticalisation ) がある.『英語学要語辞典』によると文法化とは「言語変化の一種で,それ自体の語彙的意味をもつ語または句が文法関係を表す語や接辞 ( AFFIX ) などに変る現象をいう」とある.

日本語からの例を出せば,「もの」は本来は形のある物理的な存在としての「物体」が原義だが,「人生とはそんなものだ」の「もの」はある物体を指すわけではない.英訳すれば Such will be life. あるいは Life tends to be like that. ほどの意味であり,「もの」の原義は稀薄である.同様に,「ジョンという人」において「という」は本来は「言う」という実質的な意味をもつ動詞を用いた表現だが,本当に「言う」わけではない.単に「ジョン」と「人」を同格という文法関係で結ぶほどの役割である.本来的な「言う」の意味はここでは稀薄である.

英語の代表例としては while がある.古英語ではこの単語は「時間」を表す普通名詞だった.この意義は現代英語の for a while や It is worth while to see that movie. に現在も残っている.「時間」を表す普通名詞としての用法から,やがて接続詞の用法が発達する.While I was watching TV, my wife was cooking. における while は「時間」という名詞から「?の間に」という接続詞(より文法的とされる品詞の一つ)に変容している.「?の間に」ほどの意味であればまだ時間の観念が感じられるが,While I am stupid, my brother is clever. という場合の while には時間の観念は皆無である.ここでは対比を強調する,より文法的な機能を果たす接続詞として機能しているにすぎない.もともとの「時間」は遠く対比を表す文法機能にまで発展してしまったわけである.

本来の意味の稀薄化という事例は19世紀から論じられてきたが,これに grammaticalisation というラベルを貼ったのは Meillet (1912 [=1921, Vol. 1, p. 131]) である.Meillet は l'attribution du caractére grammatical à un mot jadis autonome 「以前自立的であった語に文法的性格が付与されること」と表現した.

文法化は一般に以下の三つの特徴をもつという.

(1) 文法化する要素は厳しく制限されている.例えば未来表現は,もっぱら意志・義務・目的地への運動を表す動詞構造から派生する.will, shall,be going to がその例である.

(2) 文法化は一方向に変化する.while の例に見られるように,命題的意味(「時間」)→談話的意味(「?の間に」)→表現的意味(「?と対比して」)へと発達するのが普通である.

(3) もとの意味を保持したままに新しい意味へ分岐する.例えば while は意味変化を経たのちにも,本来の「時間」は for a while などに残存している.

文法化の議論は近年さかんで,上記の特徴の反例が指摘されることもあるが,言語変化の典型的なパターンの一つであることは通言語的にも確かめられている.

・ 寺澤 芳雄(編)『英語学要語辞典』,研究社,2002年.298--99頁.

・ Meillet, Antoine. "L'évolution des formes grammaticales." Scientia 12 (1912). Rpt. in Linguistique historique et linguistique générale. Tome 1. Paris: Champion, 1921--36. Tome 2, Paris: Klincksieck.

2010-06-07 Mon

■ #406. Labov の New York City /r/ [sociolinguistics][phonetics][language_change][ame_bre][rhotic]

car, hear などにみられる語尾の <r> が発音されるか ( rhotic ),発音されないか ( non-rhotic ) は,一般に英語の英米差と結びつけられることが多い.しかし,一般に non-rhotic とみなされるイギリス英語でも,ロンドンを中心とする南東部以外の方言では広く /r/ が聞かれるし,一般に rhotic とみなされるアメリカ英語でも,New England や Southern の方言では /r/ が発音されない.したがって,一般に言われている /r/ の英米差は,あくまでイギリス英語とアメリカ英語の標準的な変種を比べての話である.

New York City ( NYC ) も,20世紀前半にはアメリカ英語らしからぬ non-rhotic な地域であった.これは当時の諸記録や映画からも明らかである.しかし,以降,現在に至るまで,アメリカ英語の大半に歩調を合わせるかのごとく NYC でも /r/ が発音されるようになってきている.ここ数十年の間に一つの言語変化が起こってきたということになるが,この変化に注目し,社会言語学の先駆的な調査・研究を行ったのが University of Pennsylvania の William Labov だった.彼の研究は後の社会言語学のめざましい発展に貢献し,その独創的な手法は今なお人々の興味を引いてやまない.

20世紀後半の言語学者は NYC の人々が /r/ を発音したりしなかったりする事実には気づいていたが,その使い分けや分布はランダムであり,個々人の好みの問題にすぎないと考えていた.しかし,Labov はその分布はランダムではなく何らかの根拠があるはずだと考えた.そこで,社会階級によって分布が異なるのではないかという仮説を立て,それを検証すべく次のような調査を計画した.階級レベルの高い人々ほど /r/ を発音する傾向があり,低い人ほど /r/ を発音しない傾向があると仮定し,NYC にある客層の異なる三つの百貨店で販売員の発音を調査することにしたのである.というのは,別の研究で,販売員は主な客層の話し方に合わせて話す傾向があるとされていたので,販売員の発音は対応する客層の発音を代表しているはずだと考えたからである.

Labov は,高階級の Saks Fifth Avenue,中階級の Macy's,低階級の Klein's という百貨店をターゲットにした.いずれの百貨店も,一階は客で込み合っており商品も多く陳列されている庶民的なフロアだが,最上階は客が少なく商品もまばらで高級感のあるフロアとなっている.Labov はまず一階の販売員に,四階に売られていることがあらかじめわかっている商品を挙げて,○○の売場はどこですかと尋ねた.販売員の fourth floor という返答により,二つの /r/ の有無を確かめることができるというわけだ.さらに,Labov はその返答が聞こえなかったように装い,もう一度,今度はより意識された丁寧な発音をその販売員から引き出した.次に4階に上がり,ここは何階かと販売員に尋ねることで,再び /r/ の有無のデータを引き出した.このようにして多くのデータを集め,様々なパラメータで分析したところ,当初の予想通りの結果となった.

三つの百貨店を全体的に比べると,高階級の Saks で rhotic の率がもっとも高く,低階級の Klein's でもっとも低かった.また,各百貨店についてデータを見ると,一階よりも上層階での発音ほど /r/ を多く含んでいることがわかった.また Klein's については,聞き返した二度目の発音のほうが一度目よりも多く /r/ を含んでいることがわかった.結果として,NYC の話者は階級が高いほど,また意識して発音するほど rhotic であることが判明した.こうして,社会的な要因で rhotic か non-rhotic かが無意識のうちに使い分けられているということが明らかになったのである.

この調査の詳細は Labov の著書に詳しいが,上の要約は Aitchison (42--45) に拠った.

・ Labov, William. Sociolinguistic Patterns. Philadelphia: U of Pennsylvania P, 1972.

・ Aitchison, Jean. Language Change: Progress or Decay. 3rd ed. Cambridge: CUP, 2001.

2010-06-03 Thu

■ #402. Southern Hemisphere Shift [gvs][vowel][language_change][new_zealand_english][australian_english][south_africa]

[2010-05-28-1]の記事で米国の北部都市で起こっている短母音の体系的推移である Northern Cities Shift に触れた.NCS は非常に稀な短母音推移の例として英語史的な意義を付与されることがあるが,実のところ体系的な短母音推移は英語の他の変種でも起こっている.例えば Australian English ( AusE ), New Zealand English ( NZE ), South African English ( SAE ) の主要変種に共通して生じている短母音推移 ( Southern Hemisphere Shift ) が挙げられる.SHS では,以下のような連鎖的な推移 ( chain shift ) が認められる.

/æ/ -> /e/ -> /ɪ/ -> /i/ or /ə/

/ɪ/ が推移する先は,AusE では /i/,NZE では /ə/ になるという差異はあるが,全体として南半球としてまとめてよい程度に共通している.電話口で父親を出してくれと言われて父親に受話器を渡すとき,Here's Dad というところが He's dead の発音になってしまうので注意が必要である.

個人的な体験としては,しばらく New Zealand に滞在していたときに,bread が /brɪd/ あるいは /bri:d/ とすら発音されているのにとまどった.パンのことを言っているのだと気付くまでにしばらくかかった.また,滞在先にいた小学生に Sega のテレビゲームを一緒にやろうと誘われているのを cigar と聞き違えて,何か麻薬の誘いだろうかと驚いたこともある.

英語史上に有名な,長母音に生じた大母音推移 Great Vowel Shift ([2009-11-18-1]) の陰で,短母音系列の推移は目立たない.確かに長母音に比べると安定しているのは確かなようだが,標準的な変種から一歩離れてみてみると NCS や SHS の例がみられる.稀な単母音推移として NCS や SHS に付与される英語史上の意義というのも,どの変種を英語史の代表選手と考えるかによって価値が変わってくる相対的な意義であることを確認しておく必要があるだろう.

・ Svartvik, Jan and Geoffrey Leech. English: One Tongue, Many Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006. 108--09.

2010-06-01 Tue

■ #400. 言語という鉄を溶かしたり固めたりする温度は何か? [language_change][synthesis_to_analysis][causation]

先日,英語史の授業で,英語が古英語後期から中英語初期にかけての200年?300年ほどの短期間に総合的 ( synthetic ) な言語から分析的 ( analytic ) な言語へと言語タイプをほぼ180度転換させたことに触れた.英語の変化は,言語が変化するときにはいかに短期間で劇的に変化しうるかを示す好例である.この大変化の詳しい背景や原因 ( causation ) の仮説については授業で詳しく触れなかったので,なおさら不思議だと思う人が多かったようである.一方で,現代英語にも屈折の残滓がいろいろなところに化石的に見られることもあり,余計に英語の変化の不思議がかき立てられたのではないか.

ある学生のリアクション・ペーパーに,英語の大変化とそこから漏れ残ってきた屈折の残滓について,次のような感性豊かな比喩表現が用いられていた.

たったの200年足らずで,多くの人々が使う言語がこんなに大変化を起こすなんて,本当に驚いた.そして,三単現の s のように残ってしまったものは不便でも残り続けることが不思議だと思う.一度溶けるとどんな形にも変わり,固まると動きづらい温度によって形を変える鉄のようだと思った.言語にとっての温度は何なのだろう??

言語変化という鉄を溶かしたり固めたりする温度が何であるかを追究するのが,まさに歴史言語学 ( historical linguistics ) の究極の目的である.個々の言語変化の causation にしろ,言語変化一般の causation にしろ,決定的な要因を見つけ出すということはなかなか難しい.おそらくは多数の複雑な要因が融合してある言語変化が生じてくるのだろうと推測される.歴史的に起こった言語変化も,"the absolute cause" を突き止めることはできなくとも,"some conditioning factors" の見当をつけることくらいはできるだろう.

言語変化において温度の上げ下げを制御している factors はいったい何なのだろう.それにしてもいい喩えだなあ.この感性,ぜひ欲しい.

言語変化の causation については,[2009-12-21-1]の記事も参照.

2010-05-31 Mon

■ #399. 現代英語に起こっている言語変化 [pde][language_change]

現代英語にも言語変化は確実に起こっている.[2010-05-18-1]の記事でみたように,Inner Circle で話されている標準英語を考えるかぎりでは,中英語期などに比べると現代英語期に起こっている変化の規模は確かに小さいといえるだろう.しかし,英語という言語を構成するどの部門 ( components ) ( see [2010-05-09-1] ) でも何らかの変化が進行中である.今回は,Svartvik and Leech, Chapter 11 辺りを中心に据えながら,現代英語の英米標準変種に起こっている言語変化とその種となる variation の項目を部門別にリストアップしてみる.もちろん網羅的ではないが,現代英語の言語変化の概観にはなるだろうと思われる.本ブログ内の記事で関連事項を取りあげたことのあるものについては,リンクを張った.

・ phonetics, phonology

・ Northern Cities Shift

・ vowel shift in Estuary English

・ stress shift as in Caribbean, controversy, and harass

・ stress shift in diatones

・ rhotic or non-rhotic /r/ in New York City ( in Labov's sociolinguistic study )

・ spelling pronunciation as in often

・ morphology

・ apostrophe-s genitives

・ regularisation of nominal plurals in favour of -s as in mouses, octopuses, and thesauruses

・ syntax

・ semi-modals such as (be) supposed to and have got to

・ present progressive constructions

・ negative contractions

・ relative clauses with that or zero

・ revival of subjunctive

・ catenation of words as in New York City Ballet School instructor

・ semantics

・ semantic bleaching by grammaticalisation (cf. semi-modals above)

・ singular they

・ pragmatics

・ honorific vocatives such as Mr and Sir on the decrease

・ first-name terms on the increase

・ gender-neutral pronouns

・ second person plural pronouns such as y'all and you guys

・ lexicology, word formation

・ political correctness

・ e-vocabulary as a result of e-revolution

・ alphabetisms and acronyms especially in Netspeak

・ blends

・ conversion

・ spelling

・ emoticons such as :-) and :-(

・ Svartvik, Jan and Geoffrey Leech. English: One Tongue, Many Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006.

2010-05-28 Fri

■ #396. Northern Cities Shift [northern_cities_shift][vowel][ame][language_change][map]

英語史で母音推移といえば,Great Vowel Shift ( see [2009-11-18-1] ) が圧倒的に有名だが,類似した母音推移は,Late Middle Chinese に生じたものなど世界にも例がある.現代英語に生じている母音推移としては,BrE で広がりをみせている Estuary English のものがよく知られているが,AmE にも五大湖南岸の大都市で生じている Northern Cities Shift も有名である.

Northern Cities Shift は Chicago, Detroit, Cleveland, Buffalo などの諸都市を核に周辺の州へも拡大している様子である(下の地図を参照).

GVS が長母音に起こっているのに対して,NCS は短母音に起こっているのが特徴的である.おもしろいことに,英語史では長母音の変化こそ頻繁に起こっているが,短母音は古英語以来かなり安定しており,体系的に推移したことはない.NCS は,英語の短母音体系が千年以上の眠りから覚めて,歯車のようにゆっくりと回り出しかのような珍しい母音推移である.NCS は,AmE のなかでも特に中立的で標準的な General American の発音をもつとして自他共に評価していた Michigan などで生じているので,今後,どのような展開を示すかが気になるところである.

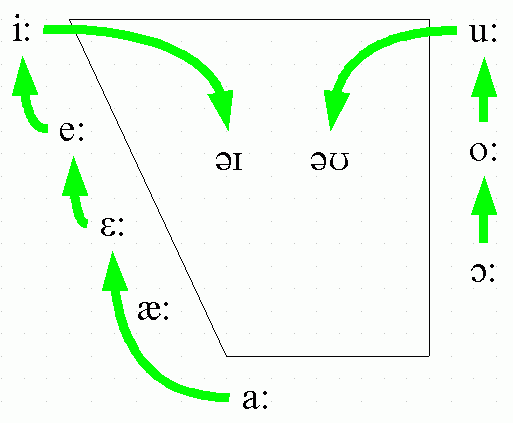

母音推移は,下の図でまとめられる.

新しい母音音素が増えたわけではなく,あくまで既存の体系のなかで chain shift が起こっているだけである.生起したとされる順番を見る限り,push chain と drag chain の両機構が働いているようだ.

これは慣れないとコミュニケーションの阻害要因になるだろうなあ.Ann (女子) が Ian (男子)になってしまう.

・ Svartvik, Jan and Geoffrey Leech. English: One Tongue, Many Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006. 239--41.

2010-05-18 Tue

■ #386. 現代英語に起こっている変化は大きいか小さいか [pde][language_change][variety][pde_language_change]

逆説的なことに,現代英語に起こっている変化は大きくもあり小さくもある.英語史を眺めると,言語変化が著しく起こったように見える時代もあればそうでない時代もある.古英語から中英語にかけての形態の変化,中英語から近代英語にかけての語彙構造の組み換えや大母音推移などは大変化の部類に入るだろう.一方,直近300年くらいを見てみるとそれほど大規模な言語変化は起こっていないように見える.この意味では,現代英語の言語変化は小さい.

しかし,見方を変えると現代英語はこれまでになく著しく変化しているとも考えられる.直近300年くらいで英語という言語の社会的な位置づけは大きく変化してきたし,今も変化し続けている.18世紀終わりまでに学校文法がほぼ成立し標準英語が固定したかと思えば,19世紀には際立った英語の変種が世界中に出現しだし,同世紀の後半以降はなかんずくアメリカ英語が台頭してきた.英語は数々の変種を生み出しながら地理的に広がってゆき,英語ネットワークとでもいうべき複合体を作り上げてきた.

現代英語に起こっている変化が大きくもあり小さくもあるという上記の矛盾は,標準英語の内と外という観点で考えると解消される.標準英語の内部で起こる変化,伝統的に英語史で取り上げられてきたような言語変化については,現代では目立ったものはない.しかし,標準英語の外では数々の変種が生まれ,それぞれが言語的にも独自の特徴を示しながら発展してきている.この意味では現代英語の変化は著しい.Svartvik and Leech の言葉を借りると次のようになる.

It is a paradox of late Modern English that the language seems to have been changing more, and yet it seems to have been changing less. The speed of change seems to have been accelerating, if we look at the massive growth of variation in English worldwide. With geographical spread have come divergences, especially in the form of new Englishes and creoles . . . . But if we look only at standard English, the language seems to have been changing more slowly. (191)

現代英語の変化を考える上で,二つの観点があることを区別しておくことは必要だろう.関連する話題については「銀杏の葉モデル」を示した[2010-03-12-1]や[2010-04-01-1]でも触れたので要参照.

・ Svartvik, Jan and Geoffrey Leech. English: One Tongue, Many Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006.

2009-12-31 Thu

■ #248. 「ウィメンズ」と「レディース」 [assimilation][dissimilation][language_change]

[2009-12-29-1]の記事で,女性着は「レディース」か「ウィメンズ」かという問題に触れた.頻度としては「レディース」のほうが圧倒的だが,「ウィメンズ」を用いることの効用として,(1) 「メンズ」と韻を踏むので対比が強調されること,(2) 珍しいので広告的価値があること,が考えられる.特に (1) は,あえて「メンズ」と類似する形態を用いることがポイントであり,一種の同化作用 ( assimilation ) が働いているといえる.「ウィ」の有無という一点により女性着か男性着かの区別が付けられるようになり,言語表現の産出 ( production ) という観点からは,負担が少なくすむ.

だが,言語表現の知覚 ( perception ) という観点からは,「ウィ」の有無のみに依存する差異というのは心許ない.「ウィ」の発音が弱かったり,周囲の雑音にかき消されたりする場合,そこだけに依存しているがゆえに,「メンズ」との区別が明確になされない,あるいは「メンズ」として誤解される危険がつきまとう.産出する側は「ウィ」の有無を意識的に制御するだけで区別がつけられるので利点は大きいが,知覚する側にとってはむしろ聞き間違えるというリスクが大きい.知覚の観点からは,「メンズ」と音声的・形態的に一致するところのない「レディース」を使ってもらった方が,聞き間違える心配がないのである.この場合,あえて異なる形態を用いて差異を明確にする異化作用 ( dissimilation ) が働いていることになる.

言語表現を楽に産出しようとすれば,脳や口の回転の少ない,互いに似通った形態が好まれる.ここでは,いきおい assimilation の作用が優勢となる.一方,言語表現を知覚する立場からすると,あまり似通った形態ばかりだと,意味上の区別がつけられない,コミュニケーションが阻害される,といった弊害が生じることになる.効果的な知覚のためには,言語表現は互いにできるだけ異なっていたほうがよい.ここでは,いきおい dissimilation の作用が優勢となる.しかし,言語コミュニケーションにおいて産出と知覚は常にペアであり,一方を他方より優先させるわけにはいかない.

assimilation と dissimilation は互いに緊張関係にあり,綱引きをしあっている.この二つの作用が綱引きをしているという比喩は,言語変化についても言える.釣り合いを保とうとする天秤がシーソーのように上下して,なかなか静止しないのと同様に,言語変化においても二つの力が常に作用しているために,なかなか静止しない.言語が変化せずにいられないのは,一つには assimilation と dissimilation が永遠の綱引きを競っているからである.

2009-11-18 Wed

■ #205. 大母音推移 [gvs][vowel][language_change]

英語史のなかで最も著名なトピックと思われる大母音推移 ( Great Vowel Shift ) について.GVS はこれまで何十年にもわたって注目され,研究され続けているテーマだが,いまだにその過程や原因について不明な点が多く,英語史最大の謎といってよいかもしれない.大きなトピックなので,今日はひとまず標準的な説明を.

GVS とは,英語の強勢のある長母音に対して体系的に生じたとされる音声変化である.5W1H で要点をまとめると以下のようになる.

| What | 大母音推移 |

| When | およそ1400年?1700年 |

| Where | 当時英語の話されていたブリテン島内全域で,異なるタイミング,スピード,一貫性で生じた |

| Who | 各方言話者 |

| How | 強勢のある長母音が一段あるいは二段,上昇した |

| Why | push chain? drag chain? 社会言語学的な動機付け? |

GVS の過程を母音四辺形[2009-05-17-1]で理解すると,「体系的に生じた」ことがよくわかる.

次に,単語のなかで GVS をみてみよう.

| 語 | GVS 前の発音 | GVS 後の発音 | PDE の発音 |

|---|---|---|---|

| find | /fi:nd/ | /fəɪnd/ | /faɪnd/ |

| keep | /ke:p/ | /ki:p/ | /ki:p/ |

| eat | /ɛ:t/ | /e:t/ -> /i:t/ | /i:t/ |

| name | /na:m/ | /nɛ:m/ | /neɪm/ |

| goal | /gɔ:l/ | /go:l/ | /goʊl/ |

| food | /fo:d/ | /fu:d/ | /fu:d/ |

| house | /hu:s/ | /həʊs/ | /haʊs/ |

GVS 後,現在に至るまでの期間にも別の音声変化が起きているため,現代英語の発音の知識だけを頼りにすると GVS の前後の過程がぼやけてくるので,あくまで GVS 直前と直後とで比較されたい.

注目すべきは,eat のケースである.ここでは,一段ではなく二段の上昇が生じている.もちろん,一段ずつ時間をかけて上がっていったものである.

2009-09-07 Mon

■ #133. 形容詞をつくる接尾辞 -ish の拡大の経路 [suffix][language_change][productivity]

現代英語で -ish を語尾にもつ形容詞といえばいろいろと思い浮かべることができるだろう.English, foolish, boyish, selfish, feverish, yellowish, oldish 等々.これらの基体をみてみると,名詞か形容詞である.名詞に -ish が付加されると,その所属や性質を表す形容詞が派生され,形容詞に付加されると,「やや」とか「ぽい」の意味が添えられる.口語を含めれば,somewhat の意味を添えて,事実上すべての形容詞に付加されるといっても過言ではない.

このように -ish 生産性の高い接尾辞だが,対応する古英語の -isc は,民族を表す名詞についてその形容詞形をつくるという機能に限定されていた.例えば,English は Angle 「アングル人」に -isc を付加し,それに伴う i-mutation という母音変化を経た Englisc という語にさかのぼる.British, Scottish, Welsh, Jewish なども同様の形成である.

だが,民族名詞から形容詞を作るという単機能の接尾辞だった -ish が,あるときからその機能を拡大させ,民族に限らず人を表す名詞へ広く付加されるようになった.childish, foolish, womanish などである.これらの形容詞は,基体の名詞の指示対象のもつ性質にフォーカスを当て,付加的な意味を生じさせている点が興味深い.childish は単に「子供の」ではなく「子供っぽい」である.この辺りの意味変化の事情は,民族形容詞がたいてい元の民族名の単純な形容詞形であるばかりでなく,軽蔑的な意味合いなど感情的な connotation をもつことにも関連しているように思われる.

-ish の付加によって「性質」の意味が生じるというパターンが定着すると,人を表す名詞だけでなく,一般の名詞にも応用されるようになってくる.bookish や feverish などである.また,色彩名詞について「?味がかった」を意味する語も生まれたし ( bluish, reddish, etc. ) ,数詞について「?時くらい」を表す表現などは,現代英語でも多用される ( ex. "I get up about sevenish in the morning" ) .

ここまで来ると,勢力拡大の勢いは止まらない.色彩名詞などはそのまま形容詞にもなることが貢献しているのかもしれないが,名詞ではなく形容詞にも付加され,「やや」「?ぽい」「?がかった」などの意を表すようになった.brightish, coldish, narrowish 等々.さらには,前置詞に付加された uppish などの例もある.

極めつけは,独立して文末に添えられ,文意に不確かさの mood を込める副詞としての用法が,口語で認められる.ex. "I've finished preparing the food. Ish. I just need to make the sauce."

以上,-ish の守備範囲の拡大を追ってみたが,拡大経路はランダムではないことがわかる.

民族名詞→人名詞→一般名詞→名詞・形容詞の兼用語→形容詞→前置詞など形容詞的な意味をもちうる他の品詞→法の副詞

意味と機能において,発展の経路に脈絡なり接点なりがあることがよく分かるだろう.一般に機能が拡大してゆく言語変化を扱う場合には,変化のある段階と次の段階を結ぶ脈絡・接点が何であるのかをこのように同定することが課題となる.

・Bradley, Henry. The Making of English. New York: Dover, 2006. 95. New York: Macmillan, 1904.

2009-08-28 Fri

■ #123. 同化 --- 生理と怠惰による言語変化 [assimilation][phonetics][consonant][language_change]

音声学で同化 ( assimilation ) と呼ばれる現象がある.同化はどの言語にもありうる現象であり,言語変化においてそれが果たす役割は大きい.

例として,否定の接頭辞 in- の子音の同化作用を取り上げよう.形容詞の基体とそれに in- を付加した否定形のペアは多数あるが,mature / immature と regular / irregular のペアを取りあげてみる.この二対のペアでは,基体の頭の子音にしたがって,in- の子音が変化していることに気づくだろう.例えば in + mature が immature となっているが,ここでは [n] -> [m] の変化が起こっている.これこそ,典型的な調音点の同化と呼ばれる現象である.

[2009-05-29-1]の子音表によれば,[n] という子音は「有声・歯茎・鼻音」と記述される.舌を歯茎につけて声帯をふるわせながら呼気を鼻に抜くと,この [n] 音が出る.一方,mature は [m] で始まるが,この子音は「有声・両唇・鼻音」と記述される.両唇をしっかり閉じ,声帯を震わせながら呼気を鼻に抜く音である.

[n] と [m] は音声学的には非常に似通っていることがわかるだろう.唯一の違いは,舌を歯茎につけるか両唇を閉じるかという,調音点だけの違いである.音がこれほど近いと,[nm] という連鎖を別々に調音するのはかえって厄介である.そこで,一方が他方に同化するという作用が起こる.多くの場合,後にくる音を予期して先に調音するという「早とちり」が起こる.[nm] のケースでは,[m] の両唇の閉めを一足早く [n] の段階で実行してしまうために [mm] となってしまうのである.そのあと,この重子音が単子音化して [m] となった.

immature の場合には調音点で同化が起こったが,調音様式で同化が起こることもある.例えば,irregular では regular の語頭子音 [r] に影響されて接頭辞 in- が ir- へ変化している.[r] は「有声・歯茎・接近音」と記述されるが,[n] と異なっているのは,調音様式だけである.歯茎の辺り接近させて軽い摩擦を生じさせるか,舌を歯茎に当てながら鼻に抜かせるかの違いである.[nr] と続くと,後にくる [r] の調音様式が先の [n] の調音の段階で早めに適用され,[rr] となる.これがのちに単子音化し,[r] となった.

連続する二音が似ているのならば,いっそのこと同じ音にしてしまえという同化の発想は,ヒトの調音生理と怠惰欲求に基づいているといってよい.そして,この生理と怠惰が英語史(そして言語史一般)で話した役割は甚大である.

2009-05-09 Sat

■ #10. 言語は人工か自然か? [esperanto][language_change][invisible_hand][artificial_language][causation]

エスペラント ( Esperanto )という言語がある.1887年にポーランドの医師ザメンホフ(Zamenhof)によって国際補助語となるべく考案された言語である.この時代には,Esperantoを含め複数の国際補助語が続々と考案されたが,その中で最も成功した人工語であり,現在10万人以上の話者がいるといわれる.文法や語彙はヨーロッパの言語,特にロマンス語を模しているが,非常に単純化されており,私もかつてかじったことがあるのだが,習得は容易そうである(←まだ習得していないということを示す).日本では日本エスペラント学会という代表機関があるので,関心のある方は参照されたい.

Esperantoが「人工言語」(artificial language)と呼ばれることに異論はないだろうが,それでは日本語や英語などの通常の言語は「自然言語」(natural language)と呼んでよいのだろうか.学生時代に人類言語学の講義を受けたとき,先生がこのように言っていたのを思い出す.「人間が作り出したものである以上,自然言語などというものはありえない.言語はすべて人工である.」

だが,Esperantoと英語を「人工言語」として一緒くたにするには,やはり抵抗がある.何が問題なのだろうか.

ここで,[2009-05-07-1]に「交通渋滞と言語変化」として取り上げたKellerを再び引き合いに出す.モノには自然物と人工物があるが,後者には人工的人工物と自然的人工物の二種類があるという.これを,具体例とともに図式化してみる.

things │ ┌─────────┴─────┐ │ │ natural artificial(?) │ ┌─────┴───┐ │ │ artificial natural the Alps Esperanto English flowers paper flowers traffic jam waterfalls euro 'grown' towns bee language satellite cities the Latin alphabet the Morse alphabet Buddhism

こう見ると,モノは二分法ではなく三分法で考える必要があることがわかる.だが,日常語では,artificial(?) の下位区分としての artificial と natural を呼び分ける用語がない.英語や日本語などは,一番右の「 artificial(?) かつ natural 」の部類に属し,人工でもあり自然でもあるという不思議な性質を帯びているのである.この部類に属する現象は,適当な用語がないので, phenomena of the third kind ( 第三の現象 )と呼ばれている.

交通渋滞も英語も言語変化も,個々の参加者がその成立を意図しているわけではないものの,個々の行動が集まると見えざる手 ( invisible hand ) に導かれて全体として成立の方向に向かう.Esperantoなどの少数の例外を除いて,歴史言語学の話題は原則として第三の現象を取り扱っていると考えてよい.言語の発生や言語の変化は,特定の誰かによってもたらされるものではなく,個々の人間の意図しない集合的な営みの結果として,ある意味で「自然に」生じるものなのだろう.

人間社会における「第三の現象」の例を他にも探してみてください.

2009-05-07 Thu

■ #8. 交通渋滞と言語変化 [traffic_jam][language_change][invisible_hand]

この大型連休では「千円高速」効果で,道路が一部60kmを超える異常な渋滞となったようだ.私は家でのんびり組だったので被害を免れたが,ひどい目にあった読者もいるのではないだろうか.

さて,交通渋滞という現象について考えたことがあるだろうか.そもそも,なぜ交通渋滞は起こるのか.今回の「千円高速」という特殊なケースは別にしても,特別な理由がなさそうな場合に渋滞が起こることもよくある.業界ではこれを "traffic jam out of nowhere" というらしい.実はこの "traffic jam out of nowhere" の原理が,言語変化をはじめ,社会制度や社会慣習の生成一般にも同様に見られることが指摘されている.以下の説明にはKellerを参照した.(Keller, Rudi. On Language Change: The Invisible Hand in Language . Trans. Brigitte Nerlich. London and New York: Routledge, 1994.)

"traffic jam out of nowhere" 型の交通渋滞は次のように起こる.時速100kmで走っている先頭車Aが何らかの理由でブレーキを軽く踏み(例えば,景色を脇見したり,缶ジュースの栓を開けたり,エアコンを調整したり),時速95kmとなる.やはり時速100kmで走っていた後続車Bは,Aが速度を落としたのを見て,時速90kmまで落とす.Bは実際には時速95kmまで落とすだけで安全なのだが,Aがどれくらい減速するのか分からないので,用心して余計にブレーキを踏んでおくのである.同様に後続車C,D,E・・・も用心して余分にブレーキを踏む.そして,Sに至って完全にストップする.こうして,S以降は渋滞にはまってしまうことになる.

この現象の要点は,Aを含め,誰も渋滞を作り出そうという意図を持っていないことだ.ただ,B以降の個々の車の運転手の意図と行動は共通している.先行車に当たらないよう用心して必要以上にブレーキを踏んだということだ.個々人としては渋滞を作り出そうという意図はないものの,全体としては渋滞に貢献してしまっている.つまり,ミクロの意図とマクロの結果の間に,個々の視点を超越したブラックボックス的な力が働いているのである.このブラックボックス的な力は 見えざる手 ( invisible hand )と呼ばれており,経済学などでよく知られている.

Kellerによると,言語変化の原理もこの invisible hand に従うという.個々の話者は言語変化を引き起こそうという意図は毛頭ないが,ちょうど運転手が安全のために余分にブレーキを踏んでおこうと考えるのと同じように,皆に共通した関心に基づいた行動が集団として起こるとき, 見えざる手 により,言語変化が結果として生み出されるというわけだ.それでは,言語変化の場合,「皆に共通した関心に基づいた行動」とは何だろうか?言語変化のケースによって異なるだろうが,例えば長い単語を省略して発音したいとか,本来語に代えてファッショナブルな外来語のほうを好んで用いたいといった,話者間で広く共有されうる欲求が考えられる.

invisible hand theory は言語変化を考える上でも非常に重要な理論なので,この話題にはいずれまた触れたい.

・ Keller, Rudi. On Language Change: The Invisible Hand in Language. Trans. Brigitte Nerlich. London and New York: Routledge, 1994.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow