2016-06-18 Sat

■ #2609. 初期の英語史書 [hel][history_of_linguistics][historiography][bibliography][periodisation]

昨日の記事「#2608. 19世紀以降の分野としての英語史の発展段階」 ([2016-06-17-1]) で取り上げたように,英語史記述の伝統は19世紀に始まる.通史はおよそヴィクトリア朝に著わされるようになり,1つの分野としての体裁を帯びてきた.Cable (11) によると,ヴィクトリア朝を中心とする時代に出版された初期の英語史書(部分的なものも含む)の主たるものとして,次のものが挙げられる.

・ Bosworth, J. The Origin of the Germanic ans Scandinavian Languages and Nations. 2nd ed. London: Longman, Rees, Orme, Brown, and Green. 1848 [1836].

・ Latham, R. G. The English Language. 5th ed. London: Taylor, Walton, and Maberly. 1862 [1841].

・ Marsh, G. P. Lectures on the English Language. Rev. ed. New York: Scribner's, 1885 [1862].

・ Mätzner, E. Englische Grammatik. 3 vols. 3rd ed. Berlin: Weidmann, 1880--85 [1860--65].

・ Koch, K. F. Historische Grammatik der englischen Sprache. 4 vols. Weimar: H. Böhlau, 1863--69.

・ Lounsbury, T. R. A History of the English language. 2nd ed. New York: Holt, 1894 [1879].

・ Emerson, O. F. The History of the English Language. New York: Macmillan, 1894.

・ Bradley, H. The Making of English. Rev. ed. Ed. B. Evans and S. Potter. New York: Walker, 1967 [1904].

・ Jespersen, O. Growth and Structure of the English Language. 10th ed. London: Harcourt, 1982 [1905].

・ Wyld, H. C. The Historical Study of the Mother Tongue. London: Murray, 1906.

・ Jespersen, O. A Modern English Grammar on Historical Principles. 7 vols. London: Allen & Unwin, 1909

・ Smith, L. P. The English Language. London: Williams and Norgate, 1912.

・ Wyld, H. C. A Short History of English. 3rd ed. London: Murray, 1927 [1914].

・ Baugh, A. C. A History of the English Language. 2nd ed. New York: Appleton-Century Crofts, 1957 [1935]. (Co-authored with Thomas Cable (1978--2002). 3rd--5th eds. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.)

Cable (11) によれば,現在の英語史記述の伝統に連なる最初期のとりわけ重要な著作は Latham と Lounsbury である.ことに後者は1879年に出版されてから,その後の Smith (1912) に至るまでの類書のモデルとなったといってよい.ただし注意すべきは,Lounsbury では,英語史記述の開始がいまだ現在でいうところの中英語期に設定されており,"Old English" あるいは "Anglo-Saxon" はむしろ大陸のゲルマン語の歴史の一部をなすと考えられていた点である.しかし,15年後の Emerson (1894) は,"Old English" を英語史記述の一部として位置づける姿勢を示している.

20世紀が進んでくると,上に挙げたもののほかにも多数の英語史書と呼ぶべき著作が出版されたし,21世紀に入ってもその勢いは衰えていないどころか,ますます活発化している.このことは,英語史という分野が展望の明るい活気のある学問領域であることを示すものである.Cable (15) 曰く,

A casual observer might imagine that 200 years of modern scholarship on 1,300 years of the recorded language would have covered the story adequately and that only incremental revisions remain. Yet the subject continues to expand in fructifying ways, and interacting developments contribute to the vitality of the field: the recognition that cultural biases often narrowed the scope of earlier inquiry; the incorporation of global varieties of English; the continuing changes in the language from year to year; and the use of computer technology in reinterpreting aspects of the English language from its origins to the present.

英語史はおおいに学習し,研究する価値のある分野である.関連して,以下の記事も参照.「#24. なぜ英語史を学ぶか」 ([2009-05-22-1]),「#1199. なぜ英語史を学ぶか (2)」 ([2012-08-08-1]),「#1200. なぜ英語史を学ぶか (3)」 ([2012-08-09-1]),「#1367. なぜ英語史を学ぶか (4)」 ([2013-01-23-1]).

・ Cable, Thomas. "History of the History of the English Language: How Has the Subject Been Studied." Chapter 2 of A Companion to the History of the English Language. Ed. Haruko Momma and Michael Matto. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2008. 11--17.

2016-06-17 Fri

■ #2608. 19世紀以降の分野としての英語史の発展段階 [hel][hel_education][history_of_linguistics][historiography][methodology]

今回は,英語史 (history of the English language) という分野が,19世紀以来,言語学やその周辺の学問領域の発展とともにどのように発展してきたか,そして今どのように発展し続けており,今後どのような方向へ向かって行くのかという,メタな問題について考えたい.参照したいのは,Momma and Matto により編まれた大部の英語史手引書の導入部である.

19世紀と20世紀初頭には言語学の関心は専ら音韻や形態の歴史的発達を厳密に探ることだった.比較言語学と呼ばれる専門的な領域が数々の優れた成果をあげ,近代言語学を強力に推し進めた時代である.英語史のような個別言語の歴史も必然的にその勢いに乗り,そこで記述されるべきは,英語の音韻や形態などが経てきた変化の跡であることが当然視されていた.現在いうところの英語の「内面史」 (internal history) である.Matto and Momma (7) によると,

. . . the study of language in the nineteenth and early twentieth centuries was almost exclusively philological. Sound shifts, developments in vocabulary, and syntactic changes were of primary interest, while historical events were at best secondary.

20世紀が進んでくると,比較言語学の伝統とは異なる構造主義的な言語の見方が現われ,言語の内的な体系への関心は相変わらず継続したものの,一方で言語の形式的な要素が社会やその歴史といった言語外の環境によっていかに条件付けられるのかといった問題意識も生じてきた.そして,英語史記述にも言語と社会環境の関係を意識した観点が反映され始めた."emphasis on the social function of language" (Matto and Momma 8) という視点である.ここで,英語史に「外面史」 (external history) という新次元が本格的に付け加わってきたのである.

英語史における内面史と外面史の相互関係を重視する記述の態度は当然の視点となってきたが,その傾向に乗る形で,20世紀後半から,英語史という分野の発展の第3段階ともいえる新たな時代が始まっている.それは,標準英語という主要な1変種の年代記という従来の英語史記述を脱して,非標準的な変種を含めた "Englishes" の歴史を総合しようと試みる段階である.一枚岩ではなく多種多様な英語変種の歴史の総合を目指す,新たな英語史への挑戦である.Matto and Momma (8) は,従来の現代標準英語への接続を意識した古英語,中英語,近代英語の3時代区分という発想は,新しい英語史記述にとっては,あまりに直線的すぎると感じている.

[The tripartite history of Old, Middle, and Modern English] is linear, tracing a straight-line trajectory for a well-defined, unitary language, thus denying a full history to the offshoots, the non-standard dialects, the conservative backwaters, or the avant-garde neologisms of a given historical period. But even if we grant that the "standard" language has until recently had enough momentum to pull along most variants in its wake, such a single straight-line trajectory is insufficient to capture the current global spread and multidimensional changes in the world's Englishes. It may be time to consider the "Old--Middle--Modern" triptych as complete, and to seek new models for representing English in the world today as well as for the processes that led to it.

そのような新しい総合的な英語史記述が容易に達成できるはずはないということは,編者たちもよく理解しているようだ.しかし,これは現在そして未来の英語史のあるべき姿であり,然るべき段階だろう.Matto and Momma (8--9) 曰く,

We cannot offer here a unified image that captures all aspects of the history of English; the result would of necessity be a schematic chimera of chronological lines, branching trees, holistic circles, interactive networks, and evolutionary processes. Such a chimera cannot be easily imagined . . . .

上記の「分野としての英語史の発展段階」について異論はない.しかし,各々の発展段階において共通しているが,触れられていないことが1つある.それは,英語史記述が,社会的な側面をもつ言語という現象の歴史記述である以上,(例えばイギリスという)国にとって英語とは何か,(現在英語を国際的に用いている)世界にとって英語とは何か,人類にとって言語とは何かという問題とは無縁ではあり得ないという事実である.英語史記述とは,常に,このような問いに対して記述者が持論を開陳する機会だと考えている.

・ Matto, Michael and Haruko Momma. "History, English, Language: Studying HEL Today." Chapter 1 of A Companion to the History of the English Language. Ed. Haruko Momma and Michael Matto. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2008. 3--10.

2016-01-19 Tue

■ #2458. 施光恒(著)『英語化は愚民化』と土着語化のすゝめ [review][linguistic_imperialism][hel][japanese][language_planning][language_myth][hel_education][elt][bible]

「#2306. 永井忠孝(著)『英語の害毒』と英語帝国主義批判」 ([2015-08-20-1]) で紹介した書籍の出版とおよそ同時期に,施光恒(著)『英語化は愚民化 日本の国力が地に落ちる』という,もう1つの英語帝国主義批判の書が公刊されていた.ただし,力点は,英語帝国主義批判そのものというよりも日本の英語化への警鐘に置かれている.この分野の書籍の例に漏れず挑発的なタイトルだが,著者が言語学や教育学の畑ではなく政治学者であるという点で,私にとって,得られた知見と洞察が多かった.

現代日本のグローバル化と英語化の時勢は,近代史がたどってきた流れに逆行しており,むしろ中世化というに等しい,と著者は主張する.西洋近代は,それまで域内の世界語であったラテン語が占有していた宗教的・学問的な特権を突き崩し,英語,イタリア語,スペイン語,フランス語,ドイツ語など土着語の地位を高めることによって,人々の間に分け隔てなく知識を行き渡らせることを可能にした.人々は母語を通じて豊かな情報に接することができるようになり,結果として階級間の格差が小さくなった.これが,近代化の原動力だという.具体的には,聖書の各土着語への翻訳の効果が大きかった.

もし現代世界で進行している英語化がやがて完了し,かつてのラテン語のような特権を享受するようになれば,英語を理解しない非英語母語話者は情報へのアクセスの機会を奪われ,社会のあらゆる側面で不利益を被るだろう.つまり,多くの人々が中世の下級民のような地位,つまり「愚民」の地位へと落ちていくだろう,という.確かに,日本人にとって,日本語という母語・土着語を通じて情報にアクセスするのが,物事の理解・吸収のためには最も効率がよいはずであり,その媒体が英語に取って代わられてしまえば,能率は格段に落ちるはずだ.

著者は,今目指すべきは英語化ではなく,むしろ土着語化であるという逆転の発想を押し出している.では,世界中で英語やその他の言語により発信される価値ある情報は,どのように消化することができるだろうか.その最良の方法は,土着語への翻訳であるという.明治日本の知識人が,驚くべき語学力を駆使して,多くの価値ある西洋語彙を漢語へ翻訳し,日本語に浸透させることに成功したように,現代日本人も,絶え間ない努力によって,英語を始めとする外国語と母語たる日本語とのすりあわせに腐心すべきである,と (see 「#1630. インク壺語,カタカナ語,チンプン漢語」 ([2013-10-13-1])) .

英語が無条件に善いものであるという神話や英語化を前提とする政策の数々が,日本中に蔓延している.この盲目的で一方的な英語観の是正には,英語史を学ぶのが早いだろうと考えている.施 (215) の次の主張も傾聴に値する.

英語の隆盛の一因は,さかのぼれば,イギリス,そしてアメリカの植民地支配の歴史にある.また,第二次世界大戦後,イギリスやアメリカが,植民地を手放す際,旧植民地における実質的な政治力やビジネス上の有利さを残すため,国家戦略の一端として英語の覇権的地位を保ち,推進するよう努めてきた「成果」でもある.

『英語化は愚民化』よりキーワードを拾ったので,次に示しておこう.英語教育改革,英語公用語化論,オール・イングリッシュ,グローバル化史観,啓蒙主義,新自由主義(開放経済,規制緩和,小さな政府),TPP,ボーダレス化,リベラル・ナショナリズム,歴史法則主義.

・ 施 光恒 『英語化は愚民化 日本の国力が地に落ちる』 集英社〈集英社新書〉,2015年.

2015-08-20 Thu

■ #2306. 永井忠孝(著)『英語の害毒』と英語帝国主義批判 [review][linguistic_imperialism][hel][hel_education]

6月に出版された標題の新書がよく読まれているようだ.出版されて間もない時期に書店に平積みになっているところを購入し,読んでみた.一言でいえば英語帝国主義批判の書である.この種の書物には著者のイデオロギーが前面に出ており,挑発的で,毒々しく,痛ましい読後感をもつものが多い.この著書にもその色が感じられるが,現代日本社会の英語にまつわる事情をうまく提示しながら読者を説得しようとしている点が注目に値する.ただし,著者が,書籍というメディアでこの主張を広めることは難しいと吐露するくだり (p. 169) は,類書と同様,ある種の痛ましさを感じさせずにはおかない.いや,私自身もこの点ではおおいに同情する一人である.

私も英語帝国主義の議論には関心をもっているが,この問題については,原則として歴史的な観点から迫る必要があると思っている.その理由は,英語が帝国主義的になってきた(とらえられてきた)のは近代以降の歴史においてであり,現代の視点に立っていくら説得しようとしても,根拠が弱いために説得力が持続しないだろうと思うからだ.『英語の害毒』は,現代日本人の多くの直感的な英語観を指摘したり,あるいはその裏をかくような事実を豊富に挙げ,それを起点にして英語帝国主義批判を繰り広げているが,歴史への言及はほとんどない.したがって,瞬発的な説得の効果はあるかもしれないが,持続的な効果はないのではないかと思う.よく読まれているだけに,そこが残念である.だが,突破口としてはよいのかもしれない.この突破力を積極的に認め,読みやすい新書として世に出たことを有意義と評価したい.

本ブログでは,英語帝国主義の問題に関連して「#1606. 英語言語帝国主義,言語差別,英語覇権」 ([2013-09-19-1]),「#1607. 英語教育の政治的側面」 ([2013-09-20-1]),「#1072. 英語は言語として特にすぐれているわけではない」 ([2012-04-03-1]),「#1073. 英語が他言語を侵略してきたパターン」 ([2012-04-04-1]),「#1194. 中村敬の英語観と英語史」 ([2012-08-03-1]) ほか,linguistic_imperialism の各記事で触れてきた.私は,この問題に対して,日本を含めた現代世界において,英語には全肯定も全否定もありえないという立場に立っている.ただし,永井氏の主張するように,現代日本の英語観の圧倒的なデフォルトが「英語万歳」であり,バランスが著しく肯定側に偏っているという現実がある以上,バランス是正を念頭に,否定側を擁護する必要があると感じる機会は多い.この意味でも,上にも述べたとおり,読みやすく,かつ突破口を開く新書として本書が出版された意義を認めたい.

なお,英語帝国主義批判と関連して,英語史という分野が,英語の光と影を浮かび上がらせる貴重な機会を提供してくれる分野であることを添えておきたい.英語の言語内的な変化と言語外的な発展を学ぶことにより,どの点が英語帝国主義の賛成論あるいは反対論において利用されやすいかが見えてくるし,その議論の当否についても自分なりの判断を下すことができるようになる.

・ 永井 忠孝 『英語の害毒』 新潮社〈新潮新書〉,2015年.

2014-09-04 Thu

■ #1956. Hughes の英語史略年表 [timeline][lexicology][lexicography][register][slang][hel][historiography]

Hughes (xvii--viii) は,著書 A History of English Words で,語彙史と辞書史を念頭に置いた,外面史を重視した英語史年表を与えている.略年表ではあるが,とりわけ語彙史,辞書との関連が前面に押し出されている点で,著者の狙いが透けて見える年表である.

| 410 | Departure of the Roman legions |

| c.449 | The Invasion of the Angles, Saxons, Jutes and Frisians |

| 597 | The Coming of Christianity |

| 731 | Bede's Ecclesiastical History of the English People |

| 787 | The first recorded Scandinavian raids |

| 871--99 | Alfred King of Wessex |

| 900--1000 | Approximate date of Anglo-Saxon poetry collections |

| 1016--42 | Canute King of England, Scotland and Denmark |

| 1066 | The Norman Conquest |

| c.1150 | Earliest Middle English texts |

| 1204 | Loss of Calais |

| 1362 | English restored as language of Parliament and the law |

| 1370--1400 | The works of Chaucer, Langland and the Gawain poet |

| 1384 | Wycliffite translation of the Bible |

| 1476 | Caxton sets up his press at Westminster |

| 1525 | Tyndale's translation of the Bible |

| 1549 | The Book of Common Prayer |

| 1552 | Early canting dictionaries |

| 1584 | Roanoke settlement of America (abortive) |

| 1590--16610 | Shakespeare's main creative period |

| 1603 | Act of Union between England and Scotland |

| 1604 | Robert Cawdrey's Table Alphabeticall |

| 1607 | Jamestown settlement in America |

| 1609 | English settlement of Jamaica |

| 1611 | Authorized Version of the Bible |

| 1619 | First Arrival of slaves in America |

| 1620 | Arrival of Pilgrim fathers in America |

| 1623 | Shakespeare's First Folio published |

| 1649--60 | Puritan Commonwealth: closure of the theatres |

| 1660 | Restoration of the monarchy |

| 1667 | Milton's Paradise Lost |

| 1721 | Nathaniel Bailey's Universal Etymological English Dictionary |

| 1755 | Samuel Johnson's Dictionary of the English Language |

| 1762--94 | Grammars published by Lowth, Murray, etc. |

| 1765 | Beginning of the English Raj in India |

| 1776 | Declaration of American Independence |

| 1788 | Establishment of the first penal colony in Australia |

| 1828 | Noah Webster's American Dictionary of the English Language |

| 1884--1928 | Publication of the Oxford English Dictionary |

| 1903 | Daily Mirror published as the first tabloid |

| 1922 | Establishment of the BBC |

| 1947 | Independence of India |

| 1957--72 | Independence of various African, Asian and Caribbean states |

| 1961 | Third edition of Webster's Dictionary |

| 1968 | Abolition of the post of Lord Chancellor |

| 1989 | Second edition of the Oxford English Dictionary |

著書を読んだ後に振り返ると,著者の英語史記述に対する姿勢,英語史観がよくわかる.年表というのは1つの歴史観の表現であるなと,つくづく思う.これまで timeline の各記事で,英語史という同一対象に対して異なる年表を飽きもせずに掲げてきたのは,その作者の英語史観を探りたいがためだった.いろいろな年表を眺めてみてください.

・Hughes, G. A History of English Words. Oxford: Blackwell, 2000.

2013-12-06 Fri

■ #1684. 規範文法と記述文法 [prescriptive_grammar][hel][historiography]

標題は「#747. 記述と規範」 ([2011-05-14-1]) でも取り上げた話題だが,きわめて重要な区別なので改めて話題にしたい.規範文法 (prescriptive grammar) と記述文法 (descriptive grammar) は,Crystal (230--31) によれば,次のように説明される.

A prescriptive grammar is essentially a manual that focuses on constructions where usage is divided, and lays down rules governing the socially correct use of language. These grammars were a formative influence on language attitudes in Europe and America during the 18th and 19th centuries. Their influence lives on in the handbooks of usage widely found today, such as A Dictionary of Modern English Usage (1926) by Henry Watson Fowler (1858--1933), though such books include recommendations about the use of pronunciation, spelling, and vocabulary, as well as grammar.

A descriptive grammar describes the form, meaning, and use of grammatical units and constructions in a language, without making any evaluative judgements about their standing in society. These grammars became commonplace in 20th-century linguistics, where it was standard practice to investigate a corpus of spoken or written material, and to describe in detail the patterns it contains.

さらに,記述文法が包括的になると「参考文法」というカテゴリーに移行するという指摘がある.これは規範主義的な目的で参照されることもあるため,そのような場合には,規範と記述の中間点にあるともいえる.

When a descriptive grammar acts as a reference guide to all patterns of usage in a language, it is often called a reference grammar. An example is A Comprehensive Grammar of the English Language (1985) by Randolph Quirk (1920--) and his associates. Such grammars are not primarily pedagogical in intent, as their aim --- like that of a 'reference lexicon', or unabridged dictionary --- is to be as comprehensive as possible. They provide a sourcebook of data from which writers of pedagogical grammars can draw their material.

「文法」を語る場合には,いずれの意味の文法かを常に区別しておく必要がある.ただし,規範と記述は,概念上は峻別すべきだが,個人のなかで同居しうることにも注意したい.

言語学者は記述を規範に優先させるのが原則であり,その原則に異存はないが,規範がいかにして生じ,育ち,根付くかという問題は社会言語学の最重要テーマの1つであり,規範それ自体が記述対象になりうるということは忘れてはならない.「英語史」という分野は,狭い意味では記述英語文法の歴史に限定されるが,広い意味では規範英語文法の歴史をも含む.後者は「英語学史」という分野に入れられることが多いが,規範と記述が相互乗り入れを許容するものであるとするならば,初めから広い意味での「英語史」を前提とし,志向するのが適切のように思われる.

・ Crystal, David. How Language Works. London: Penguin, 2005.

2010-05-09 Sun

■ #377. 英語史で話題となりうる分野 [hel][diachrony][linguistics][2022_summer_schooling_english_linguistics]

言語学や英語学は専門化が進み,分野も細分化されている.英語史や歴史英語学という分野は時間軸を中心にして英語を観察するという点で通時的 ( diachronic ) であり,現代英語なら現代英語で時間を止めてその断面を観察する共時的 ( synchronic ) な研究とは区別される.しかし,通時的に言語変化を見る場合にも,言語のどの側面 ( component ) に注目するかというポイントを限らなければないことが多く,共時的な言語研究で慣習的に区分されてきた言語の側面・分野に従うことになる.一口に言語あるいは英語を観察するといっても,丸ごと観察することはできず,その構成要素に分解した上で観察するのが常道である.

理論言語学で基本構成部門 ( the core components ) として区別されている主なものは,以下の5分野だろうか.

・ 音声学 ( phonetics )

・ 音韻論 ( phonology )

・ 形態論 ( morphology )

・ 統語論 ( syntax )

・ 意味論 ( semantics )

言語能力を構成する部門としては確かにこの辺りが基本だが,英語史研究を考える場合,特に近年の言語学・英語学の視点の広がりを反映させる場合,扱われる話題はこの5分野内には収まらない.例えば以下の構成要素を追加する必要があるだろう.

・ 語彙論 ( lexicology )

・ 語用論 ( pragmatics )

・ 筆跡・アルファベット・綴字 ( handwriting, alphabet, and spelling )

・ 書記素論 ( graphemics )

・ 方言学 ( dialectology )

・ 韻律論 ( metrics )

・ 文体論 ( stylistics )

さらに英語史の周辺分野を含めるとなると,控えめにいっても[2009-12-08-1]の関係図にあるような諸分野がかかわってくる.分野の呼称だけであれば,○○学や○○論などと挙げ始めるときりがないだろう.今回,分野の呼称をいくつか列挙してみたのは,いずれの分野においても通時的な変化は観察されるのであり,したがって英語史や歴史英語学においては話題が尽きることはないということを示したかったためである.2年目に突入した本ブログでは,引き続き英語史に関する話題を広く提供してゆきたい.

2009-12-08 Tue

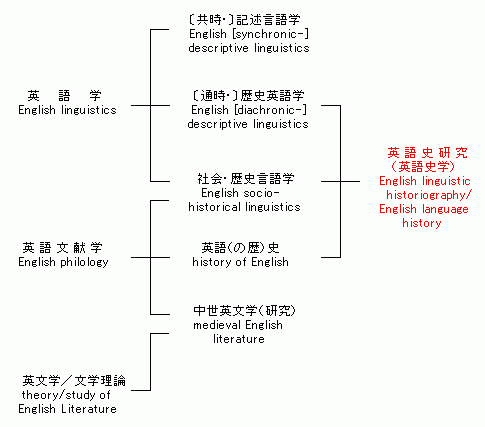

■ #225. 「英語史研究」とは? [hel]

日本における「英語史研究」は,その表現が示すよりもずっと広大な領域を覆っている.たとえて言うならば,日本史研究が,単に日本の過去に起こった出来事を時系列に並べて年表を作る仕事でないのと同じことである.「英語史研究」は国内でも伝統のある学問領域であるし,近年の語学,文学,歴史学などの発展と歩調をそろえて常に進化してきた学問領域でもある.したがって,「英語史研究」の関連分野は広いし,広がる一方である.

そこで,関連分野のなかでも特に緊密な関係を有しているものに絞って「英語史研究」をマッピングしてみたい.とはいっても,大泉先生 (27) がまとめられている「英語史研究」の関係図を再現したまでである.

特に緊密な関連分野ということでいえば,英語の発展に関わってきた国・地域の歴史(政治史,文化史等々)や社会学もこの図に加えたいところである.

・大泉 昭夫 「〈英語史研究〉の概念」,秦 宏一 他(編)『英語文献学研究 --- 小野茂博士還暦記念論文集 ---』 南雲堂,1990年,19--30頁.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow