両メディアの自律と依存

- 特徴の比較対照 (##748,849,1001,1665,3274,3886)

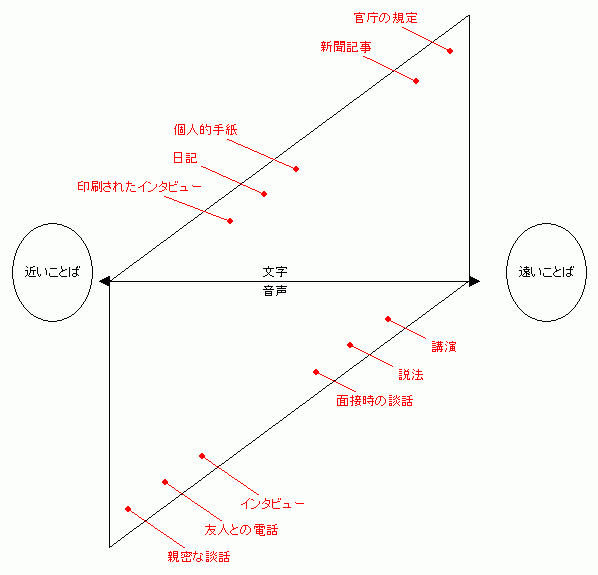

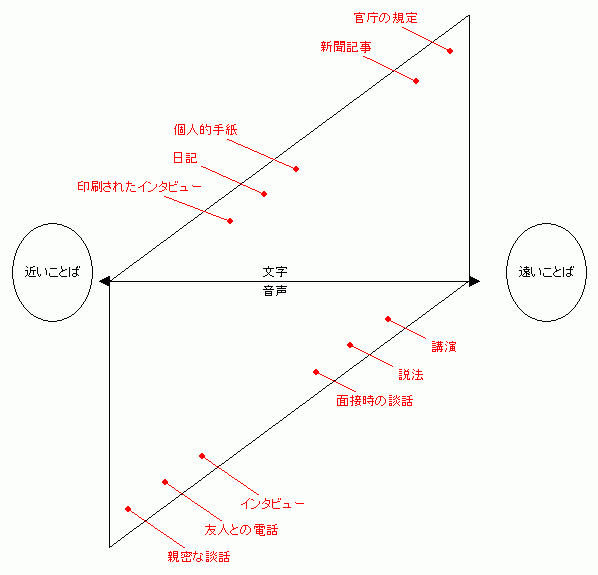

- 「遠い言葉」と「近い言葉」(高田,Koch and Oesterreicher; ##230,2301)

- CMC (computer-mediated communication) (#1664)

堀田 隆一

2023年4月29日

「hellog~英語史ブログ」: http://user.keio.ac.jp/~rhotta

* 本スライドは https://bit.ly/40EPvEB からアクセスできます

アルファベットは現代世界で最も広く用いられている文字体系であり,英語もそれを受け入れてきました.しかし,そのような英語もアルファベットとは歴史の過程で出会ったものにすぎず,綴字として手なずけていくのに千数百年の年月を要しました.本講座では,英語が文字や綴字と格闘してきた歴史をたどります.

文字は人類最強の発明の1つです.人類は文字を手に入れることにより文明を発展させてきました.では,文字はいつ,どこで,どのように発明され,伝播してきたのでしょうか.歴史の過程で様々な文字体系が生まれてきましたが,そのうちの1つがアルファベットでした.アルファベット自身も変化と変異を繰り返し多様化してきましたが,その1つが私たちのよく知るローマン・アルファベットです.英語は紀元6世紀頃にこれを借り受け,本格的な文字時代に入っていくことになります.

産経新聞2023年2月4日の朝刊に掲載された連載「テクノロジーと人類」のインタビュー記事「文字の発明」

人類がイノベーション(革新)の利器である文字を見つけた瞬間に,言葉が持つポテンシャルが一気に開花し,文明の進化が指数関数的に加速した.知識の貯蔵庫である文字は人類史上最大の発明の一つだ.

特に注目されるのは,文字のメッセージを会話のようにリアルタイムでやり取りするチャットの台頭だ.堀田氏は「話し言葉の即時性と書き言葉の特性の両方を備えるもので,言語のメディア史で初めての革命的なことだ」と指摘する.いわば「第三の言葉」の登場だという.

詳しい年表は ##2389,2390,1834,2414,2399 を参照.

| 前30000年頃 | [陰画手像] |

| 前4000年頃 | スサ(現イラン)で土器に書いた文字が現れる |

| 前3300年頃 | メソポタミア南部で絵文字が現れる |

| 前3100年頃 | エジプト聖刻文字成立 |

| 前2700年頃 | シュメールの楔形文字成立 |

| 前2500年頃 | スサで楔形文字が原エラム文字にとって代る |

| 前2300年頃 | インダス川流域で「原インド文字」が現れる |

| 前2200年頃 | プズル・インチュチナク王の原エラム文字碑文 |

| 前2000年頃 | シュメールの首都ウル陥落。以降,メソポタミアではアッカド語が共通語として使用される |

| 前1600年頃 | 原シナイ文字 |

| 地中海で線文字A成立 | |

| 前1300年頃 | ラス・シャムラ(現シリア)のウガリット文字 |

| 古代中国で甲骨文字成立 | |

| 前1000年頃 | フェニキア文字成立 |

| 同じ頃アラム文字、古ヘブライ文字成立 | |

| 前8世紀 | ギリシア文字、エトルリア文字、イタリア文字成立 |

| 前6世紀 | ローマ字成立 |

| 前3世紀 | カロシュティー文字、ブラーフミ文字成立 |

| 前2世紀 | ヘブライ文字成立 |

| 前1–1世紀 | 中国で漢字が完成 |

| 1世紀 | 最古のルーン文字碑文 |

| 3世紀 | コプト文字、原マヤ文字成立 |

| 4世紀頃 | 漢字、朝鮮半島に伝来 |

| グプタ文字成立 | |

| ゴート文字、アラビア文字成立 | |

| 5世紀頃 | 漢字、日本に伝来。オガム文字成立 |

| アルメニア文字、グルジア文字成立 | |

| 7世紀 | チベット文字成立 |

| 8世紀 | ナーガリー文字成立 |

| 9世紀 | グラゴール文字成立(その後キリル文字となる) |

| 11世紀 | ネパール文字成立 |