2012-04-06 Fri

■ #1075. 記号と掛詞 [sign][function_of_language][semantics][semiotics][homonymy][polysemy]

フランスの記号学者 Rolan Barthes (1915--80) は,記号 (sign) の2次利用のもたらす作用に注目し,connotation (含蓄的意味,共示)と meta language (メタ言語)という,一見すると関係のなさそうな言語の作用と機能の関係を鮮やかに示した.加賀野井 (165) の図から再現しよう.

これは,昨日の記事「#1074. Hjelmslev の言理学」 ([2012-04-05-1]) で紹介した言理学の創始者 Hjelmslev から着想を得たものといわれる.SA は signifiant を,SE は signifié をそれぞれ表わす.

(1) に示した connotation (含蓄的意味,共示)とは,denotation (明示的意味,外示)に対する概念であり,日常的に表現すれば「言外の意味」である.[2012-03-09-1]の記事「#1047. nice の意味変化」で触れたが,You're a nice fellow. の文字通りの意味 (denotation) は「あなたは親切な人ですね」だが,言外に皮肉を含めれば (connotation) 「おまえはなんて不親切な奴なんだ」の意味ともなりうる.この場合,「あなたは親切な人ですね」という signifiant と signifié の結びついた記号の全体が signifiant へと昇格し,新たに対応する signifié,皮肉のこもった意味「おまえはなんて不親切な奴なんだ」と結合している.connotation とは,このような2段構えの記号作用の結果としてとらえることができる.

次に,図 (2) は,図 (1) の下部を移動しただけのようにみえるが,記号のあり方は大きく異なる.これは meta language (メタ言語)の構造を示したものだ.meta language とは,「#523. 言語の機能と言語の変化」 ([2010-10-02-1]) や「#1071. Jakobson による言語の6つの機能」 ([2012-04-02-1]) で触れたように,言語について語るという言語の機能のことである.例えば,「connotation って何のこと?」という文では "connotation" という術語の意味を問うており,言語についての疑問を言語を用いて表現しているので,メタ言語機能を利用していることになる."connotation" という語はそれ自体が /ˌkɑnəˈteɪʃən/ という音形と「含蓄的意味」という意味を備えた1つの記号だが,この記号全体が signifié となって,意味が空っぽである対応する音形 /ˌkɑnəˈteɪʃən/ と結びつき,図 (2) 全体で表わされる2次的な記号の構造を得る.

connotation と meta language という一見すると関係のなさそうな言語の作用と機能が,2段構えの記号の構造として関連づけられるというのはおもしろい.では,図 (1) と図 (2) をもじって,図 (3) を作ってみると,これはどのような言語作用・機能を表わしていると考えられるだろうか.ある独立した記号それ自体が signifiant となり外部の signifié と結びつくという点では図 (1) の connotation と似ているが,ここでは新たに結びついた signifié それ自体が,内部に signifiant と signifié を有する別の記号でもあるという点が異なっている.

あれこれ考えを巡らせてみたが,掛詞 (paronomasia) のような言葉遊びが相当するのではないかと思い当たった.掛詞が慣習化されている和歌を考えてみよう.百人一首より,在原行平の「立ち別れいなばの山の峰に生ふるまつとし聞かば今帰り来む」では,「往なば」と「因幡」,「待つ」と「松」が掛詞となっている.特に後者は,和歌において完全に慣習化された関係である.「待つ」と「松」は同じ音形をもっているからこそ掛詞と言われるのだが,それ以上に重要なのは「松」と聞けば待つ行為や感情がすぐに想起されるし,「待つ」と聞けば松の映像がすぐに喚起されるという記号と記号の関係が確立していることである.

これらの図は,homonymy や polysemy の問題とも関わってきそうだ.また,メタ言語,想像的創造,詩的言語などのキーワードが想起されることから,言語の機能とも深い関係にあるのではないか([2010-10-02-1]の記事「#523. 言語の機能と言語の変化」を参照).

・ 加賀野井 秀一 『20世紀言語学入門』 講談社〈講談社現代新書〉,1995年.

2012-03-27 Tue

■ #1065. 第三者的な客体としての音声言語の特徴 [linguistics][taboo][kotodama][function_of_language][semantics]

[2012-03-25-1], [2012-03-26-1]の記事で,人間の言語はなぜ音声に依存しているのかという問題について考えた.音声であるがゆえの長所や欠点を挙げてきたが,今回は,長所とも欠点ともいえない,音声であるがゆえの言語のもつ重要な特徴を1つ示したい.以下の記述には,鈴木 (26--28) の考察に拠るところが多いことを断わっておく.

昨日の記事で,人間にとって,音声信号は他の物理信号に比べて発信するのが著しく楽であるという点に触れた.発音は,呼吸や摂食という生理機能のために発達してきた器官を2次的に利用して生み出すものであり,「廃物利用」のたまものである.呼吸のような自然さで生み出されるというこの特殊事情により,音声言語は「第三者的な客体」という独特な性質を帯びる.独特というのは,通常であれば信号の発信者と受信者のあいだには,必要とされるエネルギーの点で不均衡が見られるものだからだ.例えば,匂い通信であれば,発信者は大きなエネルギーを消費して体から匂い成分を分泌しなければならないが,受信者はそれを嗅げばよいだけであり,ほとんどエネルギーを必要としない.ところが,音声言語による通信では,発信に要するエネルギーが限りなく少なくすむので,発信者と受信者の立場の差がほとんどないのである.すると,「オレが音声を出したはずだ,しかし出したという意識はない」という具合になる.音声は,自分が出した自分の分身であるにもかかわらず,一旦出てしまえばよそ者のように客観視できる存在へと変化する.はたして,話し手と聞き手のあいだには「第三者的な客体」たる音声言語が漂うことになる.

鈴木によれば,人はことばを第三者的な客体ととらえているからこそ,言霊思想なるものをも抱くに至るのではないかと示唆している (27) .ことばに魂が宿っていると信じるためには,始めにことばが憑り代(よりしろ)として客体化されていなければならないからだ.ここで思い出すのは,文化的タブーだ.タブーとなる事物は,しばしば2つの異なる世界の境界線上に漂っており,どちらともつかない世界に属する畏怖すべき存在である.人間に似ているが人間ではない神,鬼,妖精,妖怪,魔女.自分(の分身)でありながら自分ではない排泄物.どの世でも,人々はこのような中間的な存在に言いしれぬ畏怖を抱き,それをタブーとしてきた.ことばそのものが畏怖すべき存在であり,そこには言いしれぬ力が宿っているのだとする信念が言霊思想だとすれば,ここに「第三者的な客体」説の関与が疑われる.

鈴木はまた,ことばとその指示対象との関係は直接的なものではなく間接的なものであるという意味論上の説も,この「第三者的な客体」説と関係があるだろうと述べている (27) .

「第三者的な客体」説が含意するもう1つのことは,言語の主要な機能のうちのメタ言語的機能に関するものである([2010-10-02-1]の記事「#523. 言語の機能と言語の変化」を参照).同説によれば言語は客体なのだから,それ自身を話題の対象とするための言語使用が発達することは至極当然ということになる.

最後に,ことばが第三者的な客体であるということは,ことばが独立した有機体であるという考えにもつながるだろう.19世紀の比較言語学で信じられた言語有機体説や,20世紀でも Sapir の drift (偏流)に潜んでいる言語観の根本には,この説が関与しているのかもしれない.

・ 鈴木 孝夫 『教養としての言語学』 岩波書店,1996年.

2011-03-04 Fri

■ #676. コーパス研究の知見はどこまで解釈に役立つか? [semantics][corpus][semantic_prosody][passive]

[2011-03-02-1], [2011-03-03-1]の記事で semantic prosody を取りあげた.ある共起表現が(主に否定的な)評価を帯びる現象である.semantic prosody は単なる語句のレベルにとどまらず,統語的なレベルにも見られる.例えば,Stubbs (163--68) では be-passive に対する get-passive の意味特性に関するコーパス利用研究が紹介されており,get を用いた受動態は主語が不利益を被るという文脈(さらに場合によっては主語がその不利益に自ら責任があるという文脈)で頻繁に見られるという結果が報告されている.

get-passive が否定的な semantic prosody を帯びやすいということは,従来から文法書等で指摘されてきたことだが,コーパス研究の長所は具体的な数字を提供してくれる点にある.Stubbs の調査では,be-passive の約25%が "unpleasant" な結果を含意し,"pleasant" を含意するものも多いという.一方,get-passive では60%以上が "unpleasant" な結果を含意し,"pleasant" を含意するものはほんのわずかである.別のコーパスを用いた別の研究者による調査では,get-passage の "unpleasant" 含意率が話し言葉コーパスで約9割に達したという報告もあり,get-passive が否定的な semantic prosody をもっていることは明らかである.このような客観的な数値による裏付けが,corpus semantics の重要な特長であり役割である.

しかし,コーパス研究によって得られた get-passive に関するこの知見は,get-passive を含む具体的な文の解釈にどのくらい役立つのだろうか.コーパスから得られたという次の文を考えよう.

I got praised for having a clean plate.

一見したところ特に "unpleasant" を含意する語句は含まれていない.しかし,get-passive が用いられているということは,ここでは "unpleasant" を含意する解釈,おそらくは皮肉的な読みが要求されているということなのだろうか.コーパスによる知見から言えることは,「否定的な semantic prosody を伴っている get-passive が用いられている以上,高い確率で "unpleasant" の読みがふさわしいだろうが,"pleasant or neutral" な例も皆無ではなかったのだからここでは例外的に "pleasant or neutral" な読みかもしれない」ほどだろうか.しかし,これでは常識的に知っていることと差がない.コーパスの知見がほとんど活かされていない.コーパス研究のジレンマは,大量の用例から傾向を探り出すことは得意だが,個々の用例の解釈を保証してはくれないということである.英文解釈のためにコーパスで注目表現の有無や頻度を調べるということは日常的に行なっているが,そこでいつも思うのが,その表現があったから,高頻度だったからといって,それが必ずしも正しい英文解釈へ導いてくれるとは限らないということである.「参考までに」で止まってしまうことが多く,じれったい.「参考までに」では参考にならないことが多いのだ.

この問題を semantic prosody の観点からとらえなおすと,ある共起表現において semantic prosody の含意する否定性がどの程度の強度,安定感,感染力をもっていれば,一見したところ中立的,肯定的な文脈が皮肉などの否定的な音色を帯びると考えられるのだろうか.それは probability の値として算出できるものなのだろうか.

個々の文脈で判断すべしと言ってしまえばそれまでだが,コーパス研究の成果が英文解釈という現実的な問題に貢献し得ないとなると,その価値は大幅に制限されてしまうのではないか.Stubbs の論文は,コーパス研究と解釈の関係について上記の問題を提起しているが,解決策については無言である.

・ Stubbs, M. "Texts, Corpora, and Problems of Interpretation: A Response to Widdowson." Applied Linguistics 22.2 (2001): 149--72.

2011-03-03 Thu

■ #675. collocation, colligation, semantic preference, semantic prosody [semantics][corpus][collocation][semantic_prosody]

昨日の記事[2011-03-02-1]で取りあげた semantic prosody に関連する話題.語と語の共起関係には4つの種類が区別される.以下,McEnery et al. (84--85, 149--52) を参照して,抽象度の低いものから高いものへと並べ,それぞれの概要を記す.

(1) collocation: 語彙項目と語彙項目との関係

(2) colligation: 語彙項目と文法カテゴリーとの関係.

(3) semantic preference: 語彙項目と,意味的に関連する語群との関係

(4) semantic prosody: 感情的意味を生み出す語彙項目の共起関係

(1) collocation は単純に語と語が共起するという関係を指し,基本的には統計的な概念と考えられている.しかし,どの程度の頻度をもって共起すれば "collocate" していると見なすことができるのかに関して,論者のあいだで統計的な基準は異なる( see [2010-03-23-1], [2010-03-04-1] ) .通常は,常識的に「高頻度」であれば collocation と呼んでいるようだ.

(2) 名詞 house と最も高頻度で共起する語に the や a などの冠詞があるが,これは collocation を研究する上であまり有意味でない.名詞であれば冠詞と共起するのは自明であり,house に限定された話しではないからだ.collocation を有意味な術語として保つためには,house と冠詞のような,語と文法カテゴリーの関係を表わす術語が必要となる.これが colligation である.

(3) semantic preference は,ある意味的特性を共有する,高頻度で共起する語の集合に関わる関係である.例えば,large は数量・規模を表わす語群 ( ex. number(s), scale, part, quantities, amount(s) ) と共起し,utterly は特徴の欠如や状態の変化を表わす語群 ( ex. helpless, useless, unable, forgotten; changed, different ) と共起する.large や utterly は共起する語句の意味範囲を選んでいる.

(4) semantic prosody の定義は昨日の記事[2011-03-02-1]で記した通りで,態度や評価といった感情的な意味を生み出す共起関係を指す.母語話者の意識に上らない,隠された含意であることが多い.semantic preference の特殊な現われと見ることもでき,その境目は必ずしも明確ではない.

いずれの種類の共起であれ,共起に関する詳細な研究は電子コーパスで一度に多数の例文を集められるようになったことにより発展してきた.semantic prosody の研究は,意味論の発展に貢献することはいうまでもないが,類義語間の区別を明らかにするのに役立つことが見込まれるので語学教育や辞書学の分野にも貢献することになるだろう.また,この種の研究は語彙論や意味論と強く結びつけられる研究ではあるが,先に utterly との関連で示した「特徴の欠如や状態の変化」という意味特性の関与を考えると,polarity や modality といった文法カテゴリーとの関連も示唆され,統語論との接点も見いだせそうだ.そして,繰り返し共起することにより特定の意味が定着してゆくという過程に焦点を当てれば,当然,通時的な研究対象にもなり得る.

semantic prosody は,このように広範な応用が期待できそうな話題である.McEnery et al. (84) に最近の研究の書誌があるので,参考までに以下に整理しておく.

・ Hunston, S. Corpora in Applied Linguistics. Cambridge: Cambridge UP, 2002.

・ Louw, B. "Irony in the Text or Insincerity in the Writer? The Diagnostic Potential of Semantic Prosodies." Text and Technology: In Honour of John Sinclair. Eds. M. Baker, G. Francis and E. Tognini-Bonelli. Amsterdam: John Benjamins, 1993. 157--76.

・ Louw, B. 2000. "Contextual Prosodic Theory: Bringing Semantic Prosodies to Life." Words in Context: A Tribute to John Sinclair on his Retirement. Eds. C. Heffer, H. Sauntson and G. Fox. Birmingham: U of Birmingham, 2000.

・ Partington, A. Patterns and Meanings. Amsterdam: John Benjamins, 1998.

・ Partington, A. "'Utterly content in each other's company': Semantic Prosody and Semantic Preference." International Journal of Corpus Linguistics 9.1 (2004): 131--56.

・ Schmitt, N. and R. Carter "Formulaic Sequences in Action: An Introduction." Formulaic Sequences. Ed. N. Schmitt. Amsterdam: John Benjamins, 2004. 1--22.

・ Stubbs, M. "Collocations and Semantic Profiles: On the Cause of the Trouble with Quantitative Methods." Function of Language 2.1 (1995): 1--33.

・ Stubbs, M. "Texts, Corpora, and Problems of Interpretation: A Response to Widdowson." Applied Linguistics 22.2 (2001): 149--72.

・ McEnery, Tony, Richard Xiao, and Yukio Tono. Corpus-Based Language Studies: An Advanced Resource Book. London: Routledge, 2006.

2011-03-02 Wed

■ #674. semantic prosody [semantics][corpus][collocation][semantic_prosody][terminology]

semantic prosody は,近年のコーパス言語学の興隆によって生み出された概念であり,研究課題としても注目されるようになってきた.同じくコーパス言語学によって注目を集めるようになった collocation とも深く関連している.Louw (57) によれば,semantic prosody の定義は "a form of meaning which is established through the proximity of a consistent series of collocates" である.もう少し分かりやすい定義として Crystal からも引用しよう.

A term sometimes used in corpus-based lexicology to describe a word which typically co-occurs with other words that belong to a particular semantic set. For example, utterly co-occurs regularly with words of negative evaluation (e.g. utterly appalling). (428)

例として utterly appalling が挙げられているように,utterly という強意の副詞は常に,否定的な性質を表わす語を強調する.他に,happen や set in という(句)動詞も不快な出来事を表わす名詞と共起することが多い.semantic prosody とは,共起によって強く顕現するこのような「意味上の音色」のことを指し,その主たる機能は話者の態度や評価を表わすことである.多くは否定的な評価に関するものであり,肯定的な評価の例は少ない(後者の例としては,否定的な強意副詞 utterly に対して肯定的な強意副詞 perfectly が挙げられよう).semantic prosody が collocation と強く結びつていることは,McEnery et al. (83) の挙げている personal price の例から明らかである.personal も price も単独ではその評価は中立的だが,共起すると通常否定的な意味上の音色を伴う.

特定の共起によって特定の semantic prosody が生じ,それが十分に定着してくると,その共起を故意に逸脱させることによって皮肉,偽善,ユーモアなどの特殊な効果を表わすことができるようにもなる.例えば,Cobuild written corpus に次のような例文がある.

Their relationship in fact was so complete that they were utterly content in each other's company.

semantic prosody に関して避けることのできない議論は,語と語の共起によってなぜ特定の音色(主に否定的な音色)が顕現するのか,あるいは歴史的に獲得されてきたのか,という問題である.utterly はなぜ否定的な音色を帯びるのか.この問いに対して,否定的な語と共起することが多かったから utterly 自体も否定の音色を帯びるようになったという答えがあるかもしれない.しかし,そもそも否定的な語と共起することが多かったのはなぜなのか.それは utterly 自体が本来的に否定的な音色を帯びていたからではないか.まさに鶏が先か卵が先かの問題に陥ってしまう.このような場合の常として,(1) 本来的に否定的な性質と (2) 特定の否定的な語との頻繁な共起,という2つの要因が相互に作用した結果だろうという説明がもっとも穏健かもしれない.しかし,比較的最近,接尾辞 -ish の否定的な含意の獲得について歴史的な研究を行なった私にとっては,この問題は悩ましい問題である.McEnery et al. (84) もこの問題に触れている.

It might be argued that the negative (or less frequently positive) prosody that belongs to an item is the result of the interplay between the item and its typical collocates. On the one hand, the item does not appear to have an affective meaning until it is in the context of its typical collocates. On the other hand, if a word has typical collocates with an affective meaning, it may take on that affective meaning even when used with atypical collocates. As the Chinese saying goes, 'he who stays near vermilion gets stained red, and he who stays near ink gets stained black' --- one takes on the colour of one's company --- the consequence of a word frequently keeping 'bad company' is that the use of the word alone may become enough to indicate something unfavourable . . . .

・ Crystal, David, ed. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6th ed. Malden, MA: Blackwell, 2008. 295--96.

・ Louw, B. 2000. "Contextual Prosodic Theory: Bringing Semantic Prosodies to Life." Words in Context: A Tribute to John Sinclair on his Retirement. Eds. C. Heffer, H. Sauntson and G. Fox. Birmingham: U of Birmingham, 2000.

・ McEnery, Tony, Richard Xiao, and Yukio Tono. Corpus-Based Language Studies: An Advanced Resource Book. London: Routledge, 2006.

2010-12-29 Wed

■ #611. Murray の語彙星雲 [lexicology][semantics][register]

Murray は OED 初版第1巻 (1884) の序文に寄せた "General Explanations" (xvii) で,英語語彙の広がりを次のように表現した.

. . . the English Vocabulary contains a nucleus or central mass of many thousand words whose 'Anglicity' is unquestioned; some of them only literary, some of them only colloquial, the great majority at once literary and colloquial, --- they are the Common Words of the language. But they are linked on every side with other words which are less and less entitled to this appellation, and which pertain ever more and more distinctly to the domain of local dialect, of the slang and cant of 'sets' and classes, of the peculiar technicalities of trades and processes, of the scientific terminology common to all civilised nations, of the actual languages of other lands and peoples. And there is absolutely no defining line in any direction: the circle of English language has a well-defined centre but no discernible circumference.

これを図示すると,以下のようになる(Murray の図をもとに作成).

Murray のこの語彙配置は,中心部には星が集まっているが周辺部に向かうにつれて星がまばらになり闇へと消えてゆく星雲に喩えられる.また,この図は,上から下へ向かって LITERARY, COMMON, COLLOQUIAL, SLANG と語彙の基本的な階層関係を示している点でもすぐれている.

世界一の規模を誇る,茫漠たる英語の語彙を論じるにあたっては何らかの理論的な枠組みが必要だが,Murray のこの "nebulous masses" のイメージはその枠組みとして有用だろう.もちろん様々な微調整は必要かもしれない.例えば LITERARY の上方に ARCHAIC や OBSOLETE という方向の矢印を追加的に想定してもよいかもしれないし,固有名詞はこの図の背後あるいは別次元に存在していると考える必要があるだろう.新語は新たに生まれる星に喩えられるが,星雲のどの辺りに生まれるかは定かではない,等々.

・Hughes, G. A History of English Words. Oxford: Blackwell, 2000. 2--3.

2010-10-29 Fri

■ #550. markedness [markedness][phonology][semantics]

言語学ではしばしば有標性 ( markedness ) という概念が用いられる.ある言語項目について,特定の性質が認められる場合には有標 ( marked ) ,認められない場合には無標 ( unmarked ) とされる.性質の有無に応じてフラグが立ったり下りたりするイメージだ.

元来,markedness の概念は,プラハ学派の音韻論 ( Prague School phonology ) で弁別素性 ( distinctive feature ) の有無を論じるための道具立てとして生じた.例えば /t/ と /d/ という音素を声 ( voicing ) という観点からみると,前者が無標,後者が有標となる.生成音韻論では markedness の概念はさらに重要な意義をもつに至る.そこでは,生起頻度,歴史的な変化,言語獲得における順序などが参照され,unmarked が "natural" や "universal" とほぼ同義となる.対立する性質のうち,通言語的にありやすいものが無標,ありにくいものが有標と呼ばれることになる.

音韻論で発生した有標性の概念は,後に形態論や意味論など他の部門でも応用されることになった.形態論の例でいえば,数で対立するペア dog と dogs では前者が無標で後者が有標である.これは直感的にも受け入れられるし,数の区別を考慮しないときに dog が代表として用いられることや派生の順序からしても,dog がより基本的であることは明らかだからである.

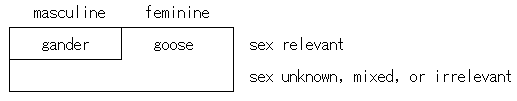

意味論では,語彙的に対立するペアにおいて "usual, common, typical" な方が無標となり,"unusual, uncommon, atypical" なほうが有標となる.例えば goose と gander のペアにおいて前者が無標,後者が有標である.goose はガチョウの雌鳥を,gander はガチョウの雄鳥を表わすが,特に性別を意識しない文脈で一般にガチョウを表わしたいときには goose を用いる(下図参照).後者のように雄雌にかかわらず一般的にガチョウを指す場合,goose は性に関して無標であるといわれる.ところが,gander はどんな文脈でも雄鳥であることを必ず明示するので,性に関してフラグが立っていると考える ( Hofmann, pp. 21, 29--30 ) .(類例は[2009-05-27-1]を参照.)

そのほか,old と young のように程度を表わす形容詞の対立ペアにおいて,前者が無標,後者が有標とされる.というのは,年齢を尋ねるのに通常 How old are you? と言い,How young are you? とは言わないからである.後者の疑問文は,すでに「あなたが若い」ことが前提であり,その上でどのくらい若いのかといった特殊な文脈での疑問文となるからである.

まとめれば,音韻論では専門的な使われ方をするが,形態論や意味論では直感的な「ありやすさ」「普通さ」「自然さ」の点での対立を標示するための道具として使われる.有標・無標の対立はこのように言語学では幅広く用いられている.

・ Crystal, David, ed. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6th ed. Malden, MA: Blackwell, 2008. 295--96.

・ Hofmann, Th. R. Realms of Meaning. Harlow: Longman, 1993.

2009-05-27 Wed

■ #29. thumb と finger [semantics][lexical_blocking]

英語では手の指は,親指 thumb とそれ以外の指 finger との間に明確な区別が存在するといわれる.例えば,Longman Dictionary of Contemporary English (3rd ed) の finger の定義は以下の通りである.

one of the four long thin parts on your hand, not including your thumb

日本語では,5本の指はすべて同等に「指」であり,親指に特別な語が割り当てられているわけではない.なので,thumb と finger を単語レベルで区別する英語の発想が奇異に思える.

親指が特別に重要な指であることは理解はできる.他の4本に対向する指であり,もっとも強い指でもある.実際,thumb の語源は「強い」に由来し,ラテン語などでも同じように「強い」に由来する語が「親指」を意味する語を生み出している.

英語で thumb と finger が明確に区別されるということを理解した上で,それでは thumb は絶対に finger とは呼び得ないのだろうか.例えば,「手には指が5本ある」を英訳すると以下のどちらになるだろうか.

(1) A hand has a thumb and four fingers.

(2) A hand has five fingers.

今までの説明だと(1)が正しいかと予想されるかもしれないが,普通は(2)でよい.つまり,ここでは thumb も finger に含まれている.

このことは,英語では finger と thumb は明確に区別されるという上記の説明と矛盾するようにも思える.この問題への解決法は,finger には二つの意義が存在するのだと考えることである.一つは「親指を除いた4本指のいずれか」,もう一つは「親指を含む5本指のいずれか」である.この二つの意義が文脈によって使い分けられるという考え方である.この立場を取っているように思われるのは,Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English (6th ed) である.そこでの finger の定義を見てみよう.

one of the four long thin parts that stick out from the hand (or five, if the thumb is included)

この解決法を発展させると lexical blocking という考え方に通じる.この考え方によると,finger は曖昧な二つの意義を有するのではなく,「親指を含む5本指のいずれか」の一つの意義のみを有する.つまり,日本語の「指」と同義であると考える.だが,英語では「親指」をさすのに特別な語 thumb が存在するので,明示的に「親指」を指したい場合には finger よりも thumb を優先的に使いなさいというルールが適用される.なので,通常は親指をさすのに finger は用いられない.finger で親指をさす用法は,thumb の存在によって通常は「語彙的にブロック」されるというわけである.

これによると,finger の本来の意味は「親指を含む5本指のいずれか」なのであるから,特に親指か他の指かという区別にこだわらないような文脈においては,finger は thumb をもさすことができるということになる.そして,(2)の例文が許容されるのはそのためである.

lexical blocking の考え方をまとめよう.英語 finger と日本語「指」は基本的に同義と考えてよい.ただ,英語には thumb という特別の語が存在するために,通常,親指の意味での finger の使用がブロックされるという違いがあるのみである.通常の文脈でなければ,ブロックは解除され,本来通り親指を含む5本のどの指でもさすことができる.lexical blocking はいろいろと応用の利きそうな意味論の理論である.下図参照.

親指 他の指 ┌────┬────┐ │ thumb │ │ 区別が必要な場合 ├────┘ │ │ finger │ 区別が必要でない場合 │ │ └─────────┘

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow