第4回授業内容

電子メールのビジネスマナー注意点

ハードウェアの基礎

電子メールのビジネスマナー (日経新聞plus 2014年3月29日)

毎日使うビジネスメール。当たり前のように書いているが、用件が相手に伝わらず、ミスやトラブルに発展することがある。会社員千人に「ミスだらけのメール」を見てもらい、間違いが多かった順に並べ、気を付けるべきポイントをまとめた。

ミスで特に多かったのがファイルの添付忘れ。ビジネスメール教育を手掛けるアイ・コミュニケーションの平野友朗社長は「添付忘れを完全に防ぐ方法はない。添付したことを本文中に書く癖をつけ、相手に気付いてもらおう」と話す。

用件が伝わりづらくなる長すぎる文章は避けたい。最近はスマートフォンでメールを確認する人も多く、一読してすっと頭に入る簡潔さが求められる。1つの文章を短くし、箇条書きや改行して行間を作りメリハリをつける。

そして「メールを『送った』=『伝わった』ではないと肝に銘じる」こと。受信者側に立ち、理解できる内容かどうか、送信前にきちんと確認する。

メールが普及し、書き方は身についていると思い込んでいる人は多い。だが日本電信電話ユーザ協会の吉川理恵子さんは「若い人ほどきちんとしたメールの書き方を知らない」と指摘する。携帯メールや「LINE」など短文のやり取りが多いためだ。

最近は返信が遅いことにいら立つ人も増え、アイ社の調査では、「24時間以内の返信を希望する人が8割以上」。すぐに詳細な返信ができない場合は「後ほどお返事します」などとひとまず返信する方がいい。メールマナーも言葉と同様、変わりつつある。

添付ファイルが大きい

メールに写真や文書などを添付する場合、容量が大きすぎると相手にメール自体が届かないことがある。スマートフォン で撮った写真なども容量が大きいので注意。受信できる容量の上限は5メガバイトから10メガバイトであることが多いため、添付ファイルは合計でも2メガバイトまでにした方がいい。サイズが大きい場合は事前に相手に確認してから送るか、圧縮して小さくしてから送る。ファイル転送サービスを利用する方法もある。

テキスト形式以外で送信

メールには大きく2つの送信方法がある。1つがテキスト形式といい、文字だけが送れる。もう1つがHTML形式で画像を付けたり文字の大きさや色などを自由に変えたりできるがこの形式に対応しないソフトもある。無意識にメールを送っている人が多いが、メール画面で確認し、初めて送信する相手にはテキスト形式を選ぶとよい。

形式を確認するには、フォントが変えられるかどうかを調べるといい。「MSゴシック」などと書かれた部分が変更できれば、HTML形式。相手が対応しているかどうか、送る前に確認する。

アドレスが違う

当然だがメールアドレスを間違えると相手に届かない。場合によっては、似たアドレスの人に届いてしまうこともあるので、取扱いには注意が必要。送る前に必ず確認する。

アドレスに使う文字や記号の中には、特に間違いやすいものがある。例えば「. 」「,」(ドットとカンマ)、「-」と「_」(ハイフンとアンダーバー)、「l」と「1」(小文字のLと数字の1)、「o」と「0」(アルファベットのoと数字の0)など。

添付ファイルを忘れる

「メールの本文で画像を添付したことを書いたのに、実際に付けるのを忘れてしまった」――。 アイ・コミュニケーションの調査では、メールの失敗で1番多かったのが添付ファイルの付け忘れで、調査対象者の7割が過去1年間で経験していた。

写真や文書などを添付する場合は、まず本文に添付したことを書く癖を付けよう。添付忘れを指摘してくれるメールソフトなどを利用する手もある。ファイルを付けてから本文を書くやり方もあるが、いつもと手順を変えるとミスにつながりやすいので注意。

「重要」を乱発

多くのメールソフトには、「重要度」を指定する機能がある。重要度を「高」にすると、相手に届いたときに「!」マークなどが付く。

重要度は本当に重要なものだけに付けた方がいい。さほど重要ではないのに付けていると不快に感じる相手もいる。また頻繁に使っていると、本当に緊急性や重要性が高いメールまで見逃されてしまうこともある。

先方の社名がない

ビジネスメールでは、基本的に相手の社名をきちんと書く。例えば、日経コーポレーションの田中太郎社長に出す場合は、「日経コーポレーション社長」と書き、改行して出だしをそろえて「田中太郎様」と書く。

役職、氏名、様の順番で書くのが基本。「社長様」は二重敬語になるので避ける。「殿」は目下の人や事務的な文書に使うので、ビジネスでは使わない方がいい。

時候の挨拶が長い

手紙の場合は時候の挨拶から始めるのが基本的なマナーといわれるが、ビジネスメールの場合は簡潔に用件を伝えるのがベスト。長文は内容が伝わりにくくなり、かえって失礼になる。簡潔な挨拶で十分。

「CC」で送った人の名前が文中にない

「CC」は参考までに送りたい相手がいる場合に使う。メール本文には送信した相手の名前も書く。「日経コーポレーション社長 田中太郎様 (CC 営業本部 佐藤次郎様)」、「営業本部 佐藤次郎様にもCCでお送りしています」など。

特殊記号を使っている

パソコンの基本ソフト(OS)によっては、メールの文字が正しく表示されないことがある。OS に搭載される文字コードの違いによる。①などの丸付き数字、ドルやグラムなどの単位記号は読めなくなることが多い。

改行が少ない

大切なのは、用件を簡潔に伝えること。1行は長くても30文字程度で改行するとよい。用件を箇条書きにした方が読んだときにポイントがつかみやすいためである。

こちらのサイトも参考に。: ビジネスメールのルール(2015.8.28/ The 21 online)

リアルタイムコミュニケーションサービス

メールよりもリアルタイムに情報交換できるサービスとして、1990年代後半からインスタントメッセンジャーが利用されてきた。初期のものは文字による情報交換が主だったが、ブロードバンド回線が普及するにつれ、互いの表情や声などを確認しながらリアルタイムにやりとりできるビデオチャットへと変化してきた P2P方式を利用したSkype、近年ではFacebook やGoogle+ なども利用されている。

また、大学の講義やビジネスの場面では、複数の遠隔地を専用回線で結んで、高画質・高音質な環境で会議を行うことができるTV会議システムが利用されている。また専用の装置を用いずにWebブラウザを介して手軽に利用できるWeb 会議システムもある。これらのシステムでは、パソコンノ画面や会議資料を送受信することができるため、必要な情報を参加者間で共有しながら、会議を行うことができる。

近年では、スマートフォンを中心に、LINE と呼ばれるチャットアプリが注目を集めている。このサービスでは電話番号をIDとして利用できるため、従来のチャットサービスに比べユーザー間でIDを交換する手間が省け、コミュニケーションの幅が広がりやすい。

ハードウェアの基礎

パソコンの処理能力は飛躍的に進歩し、安価なパソコンが1980年代の大型コンピュータの性能を上回っている。ところが、パソコンであれ、大型コンピュータであれ、基本的な動作原理は似たようなものである。

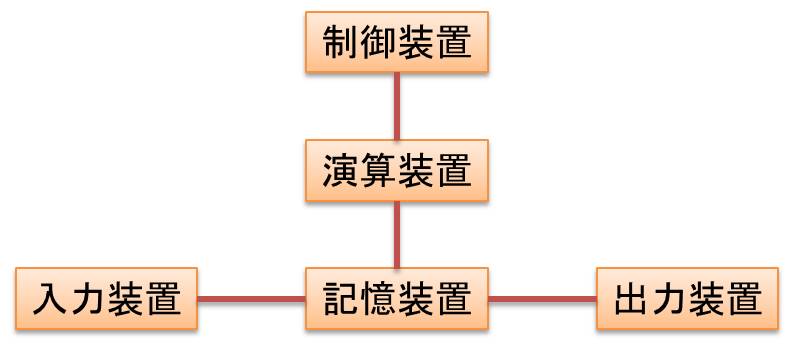

5大機能

複雑でややこしいものも、単純になるまでバラして諸要素を理解し、要素の集合として総体を考えることは理解を助けてくれる。コンピュータは分解すると5つの機能に分けることができる。

実際のコンピュータ製品には、制御装置と演算装置が一つになったCPU (中央処理装置;Central Processing Unit)が組み込まれている。

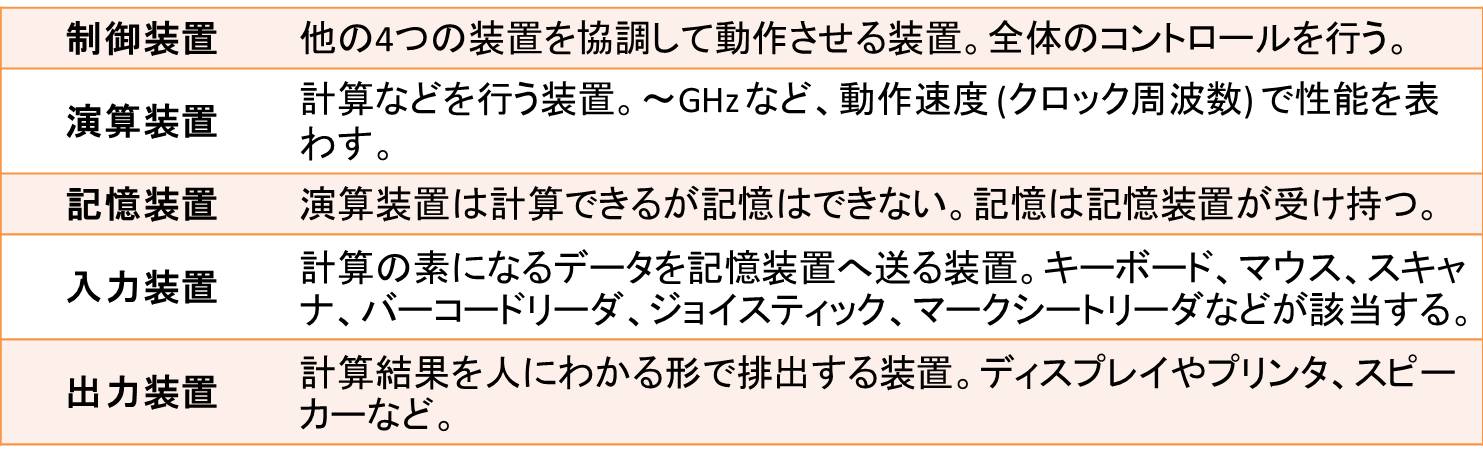

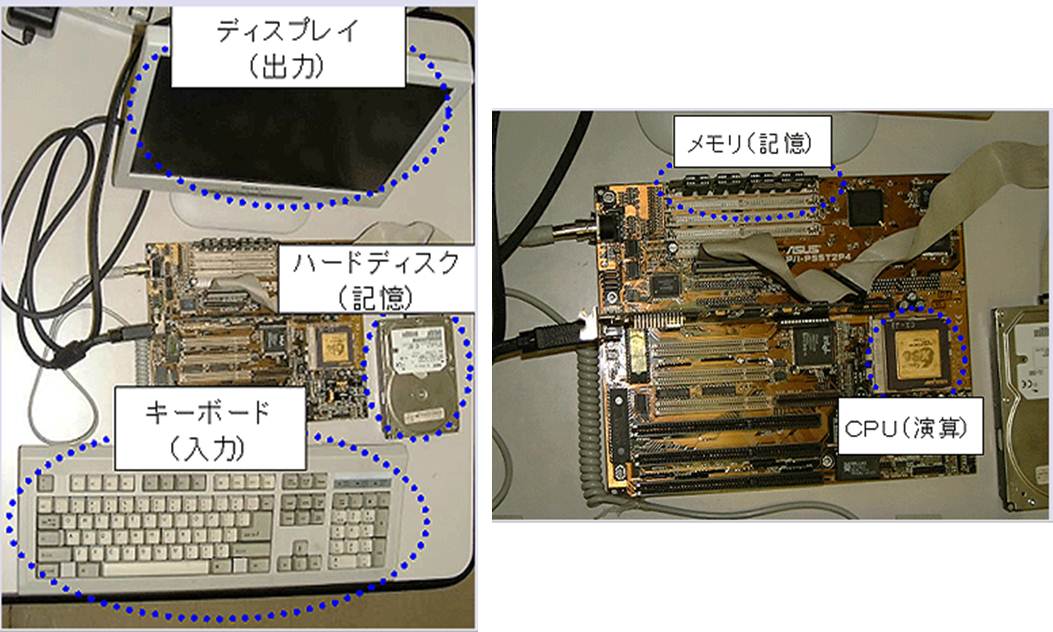

デスクトップパソコンは本体とキーボード、マウス、ディスプレイからなっている。コンピュータを構成するこれらの物理的な装置をハードウェアという。一般に、コンピュータには、人間がコンピュータに情報を入力するための入力装置、コンピュータが人間に情報を出力するための出力装置、および本体からなっている。本体の中には情報を処理する中央処理装置(CPU)と情報を蓄えておく記憶装置がある。

CPUは情報処理の中核となるもので、計算やデータ処理、入出力装置の制御など、制御機能と演算機能を受け持つ。記憶装置は情報処理に必要なデータやプログラムを蓄える。記憶装置はCPUと密接に連絡する主記憶装置(メインメモリ)と、CD-ROMやハードディスクのようにデータを保存するための補助記憶装置(ストレージ)に分類される。一般的にコンピュータシステムはこれら五種類の装置からなっており、システムバスという共通の線を通してデータをやり取りしている。

パソコンを構成する部品

PC/AT互換機(これをPCと呼ぶ)は設計仕様が公開されている。市販のパソコン用部品(パーツ)や周辺装置もみなこれに準拠しているため、パーツさえ揃えれば素人でも組み立てることができる。手持ちのPCに後から機器を組み込むことも簡単である。

パソコンの本体の内部には、電源ユニット、光学式ディスクドライブ、外部入出力端子、ハードディスクドライブがある。光学式ドライブはCDやDVDなどの読み出しと書き込みを行う装置である。そのほかには電子部品が多数配置された基板(マザーボード)があり、CPUやメモリなどの主要な部品が装着されている。

マザーボード

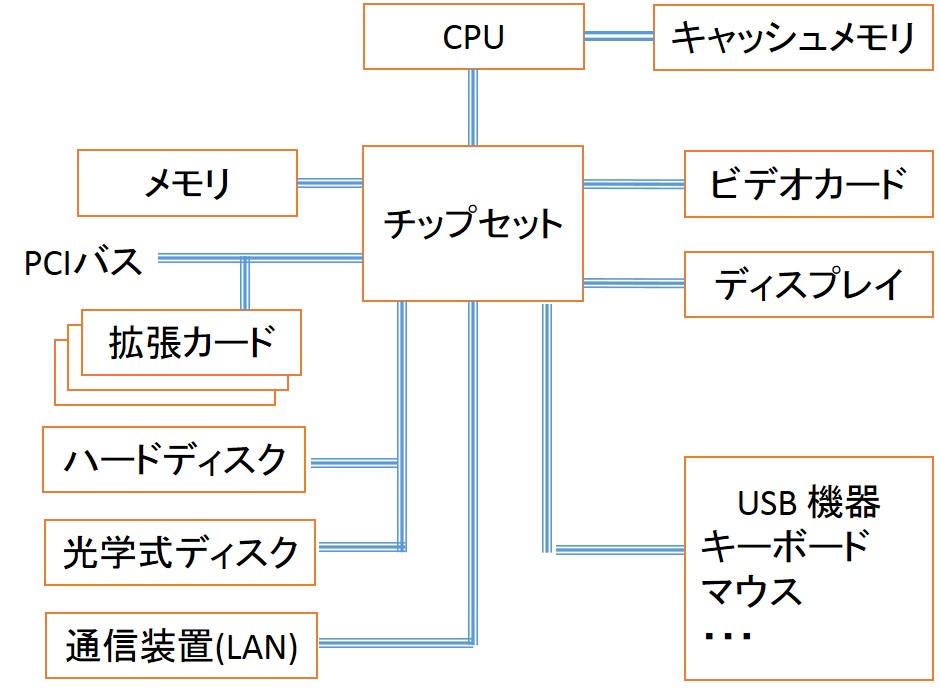

パソコンに付けるパーツやドライブはすべてマザーボードに接続されるから、マザーボードがパソコンの本体といってもよい。マザーボードには、あらかじめチップセットという複数の部品が固定されているが、CPUやメモリは差し替え可能になっている。

メモリスロットには一組のメモリがセットになったDIMM(Dual Inline Memory Module)というメモリモジュールを2~4個さしこむ。DIMMには128MB、256MBなど容量の異なるものがあるが、形状は同一である。

チップセットはCPUとメモリその他の装置との間でデータ伝送の仲介を行う部品であり、パソコンの性能に大きく影響する。マザーボード上にはいくつかのバス(信号線)があり、チップセットはこれらの間に介在してバスを制御して、メモリやディスク、USB機器などとのデータ伝送を仲介する役割を持つ。映像・音声・通信機能を内蔵するものもある。

パソコンの基本的な入出力機能を提供するBIOSというプログラムがマザーボード上のROMに搭載されている。パソコンの電源を入れると、まずBIOSが起動してCPUやメモリ、周辺機器の接続状況をチェックする。次にハードディスクからオペレーティングシステム(OS)を起動し、その後OSと連携して入出力制御をする。

パソコンと周辺機器を接続するためには、PCIやUSB、有線・無線LAN、音声入出力、HDMIなどのインターフェースが用いられる。インターフェースはパソコンの中枢部分と外部装置との仲介をする出入口である。

CPUに関わる知識

CPU(中央処理装置)は数百~数千万の素子が詰め込まれたLSI(大規模集積回路)である。このたった1つの部品がコンピュータの頭脳であり心臓部にあたる。その他の装置はその手足となって動いているに過ぎない。CPUの働きは、メモリに格納された命令に基づいて計算や条件判断などを行い、記憶装置や入出力装置などをコントロールしてデータ転送を行うことである。

パソコンで使用されるCPUはIntel社が開発したx86互換CPUといわれるタイプのものが多い。他社からもソフトウェア的にx86と互換性があるCPUが発売されている。

バス

バスとはデータが通る信号線を束ねたものを指す。バスの信号線の数は、使われる場所によって異なり、、8,16,または32本ある。これをバス幅といい、バス幅が32であれば、32ビットのデータを一度に伝送できる。一般にバス幅の多い方が高性能である。CPUが扱えるメモリの上限値はバス幅によって規定されることが多い。

バス幅が8ビットのCPUは32ビットのデータの計算をするのに4回に分けて行わなければならないが、32ビットCPUでは1回ですむ。

クロック周波数

コンピュータの中の処理は勝手な時間になされるのではなく、一定の間隔で規則的に進められていく。これは論理素子のON/OFFの状態が変化するのにわずかな遅れがあるため、正しく情報伝達を行うために各素子の動作タイミングを合わせる必要があるからである。このため、CPUにはクロックと呼ばれる一種の時計が内蔵されている。

CPUの性能を示す数値としてクロック周波数が使われる。クロックとは各部品間の動作タイミングを同期する(合わせる)ための信号のことで、1秒間に1回同期信号が出るCPUであれば1Hz、1000回であれば1000 Hz (= 1 kHz)と表わす。

当然同期信号が多く出せるCPUほど、決まった時間の中でこなせる仕事量が多くなり、高性能ということである。たとえば、実行に100クロックかかる命令を処理した場合、1HzのCPUでは100秒、1kHzのCPUでは0.1秒で処理できる。

クロック周波数2GHzのCPUでは、実行に4クロックかかる命令を1秒間に何回実行できるだろうか?2 GHz = 2000 MHz = 2000000 kHz = 2000000000 Hz。20億 Hz を4で割り、1秒間に5億回実行できることがわかる。

100MHzであれば、1秒間に1億回のステップを処理することになる。2012年に理化学研究所と富士通が開発したスーパーコンピュータ「京」はCPUをおよそ 9 万搭載したコンピュータで、文字通り 1 秒間に 1京回(1 兆の 1万倍)の処理を行う。

ベンチマークテスト (演算速度)

クロック周波数はCPUの動作スピードを規定するが、現実にコンピュータを使用した時、800MHzCPUが400MHzCPUの2倍速いかというと、必ずしもそうではない。そこで、CPUの実行速度を客観的に計る指標として、共通のプログラムを走らせて実行時間を計測することが行われる。これを、ベンチマークテストという。

クロック周波数はあくまでCPUの性能を表わす1つの目安である。たとえば、クロック周波数が低くても、効率のよい処理機構を持っているため、総体としての性能は高くなるケースなどもある。CPUの基本設計やメーカーが違うと、クロック周波数を直接比較しても粗い目安以上の意味はない。

そこでより実態に即し、利用者の体感に即した「性能の目安」を提供するために行われるのがベンチマークテストで、専用に作られたベンチマークソフトや、自分が使いたいと考えているソフトを動かして性能を測定する。

代表的なベンチマークテストとして、民間の非営利団体SPECが開発したSPECint、SPECfp がよく使われる。

ブラウザとその上を走るJava Scriptの動作性能を測定するために、2012年からGoogle社がJava Scriptベンチマークテスト用アプリ「Octane」を公開している。インターネット接続環境でブラウザがあれば専用ページですぐに計測ができる。総合数値が高いほどブラウザの動作が速いことを示す指標なので、いろいろなブラウザ上で走らせて比較してみるとよい。

マルチコアプロセッサ

見かけ上は1個のCPUなのに、内部には複数(マルチ)のCPU(コア)があるもの。

CPUの性能向上は、クロック周波数を上げることで行われてきたが、消費電力が増える、発熱がひどい、などの欠点があり、次第に効果が落ちてきた。

そこで、1個のCPUの性能を上げるのではなく、複数のCPUを並べることで全体の性能を向上させたのがマルチコアプロセッサである。複数のCPUで仕事を分担して並列処理することになるので、性能を十分に引き出すには並列処理に対応したソフトウェアを用意する必要がある。並列処理が向いている動画再生などで特に威力を発揮する。

GPU

Graphics Processing Unit。画像処理を特別に担当するCPU。画像処理はCPUへの負荷が高いため、これを専用回路化して高速にするとともにメインのCPUの負荷を減らしている。GPUは特定の数値計算が非常に早いが専用回路であるため画像処理(動画再生、ゲームなど)をあまり利用しない場合には働かない。そこで近年では画像処理以外の一般的な用途にも使うGPGPUが普及しつつある。GPUはCPUより性能比で安価であることも利点である。

キャッシュ

CPUの処理速度とメモリの応答速度には10倍程度の開きがある。CPUが動作するときにはメモリ上のプログラムやデータが必要であるから常にメモリとのアクセスが発生する。このためCPUがいくら速くてもメモリの遅さに引きずられてパフォーマンスが低下してしまう。そこで、CPUとメモリの間で一時的にデータを記憶するためのキャッシュという一種のメモリが設けられており、メモリとのアクセスを減らす工夫がなされている。キャッシュにはメインメモリよりも高速なメモリが用いられている。CPUがメモリにアクセスすると、データはキャッシュにまとめて転送され、CPUはキャッシュとの間でデータをやりとりする。

キャッシュのサイズが大きいほどパフォーマンスは向上するが、製造コストも増大する。そのバランスをとるため、高速で小容量の一次キャッシュと大容量の二次キャッシュの2段階の構成になっているものが多い。

プログラムカウンタ

レジスタの一種。レジスタとは、CPUが内部に持つ超高速小容量記憶装置のこと。次に実行する命令が主記憶装置上のどの番地にあるか格納するレジスタがプログラムカウンタで、他にもアクセスするデータの番地を格納するアドレスレジスタなどがある。

記憶装置に関わる知識

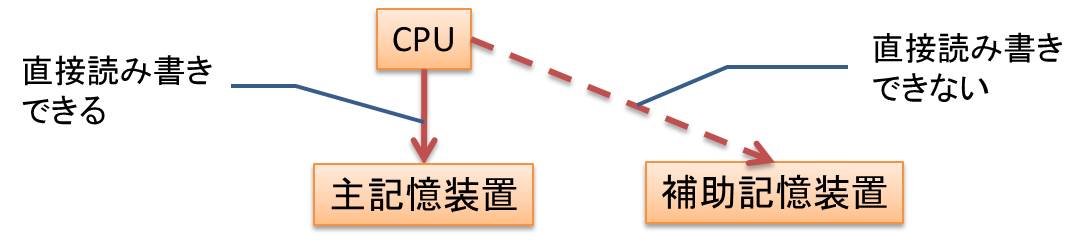

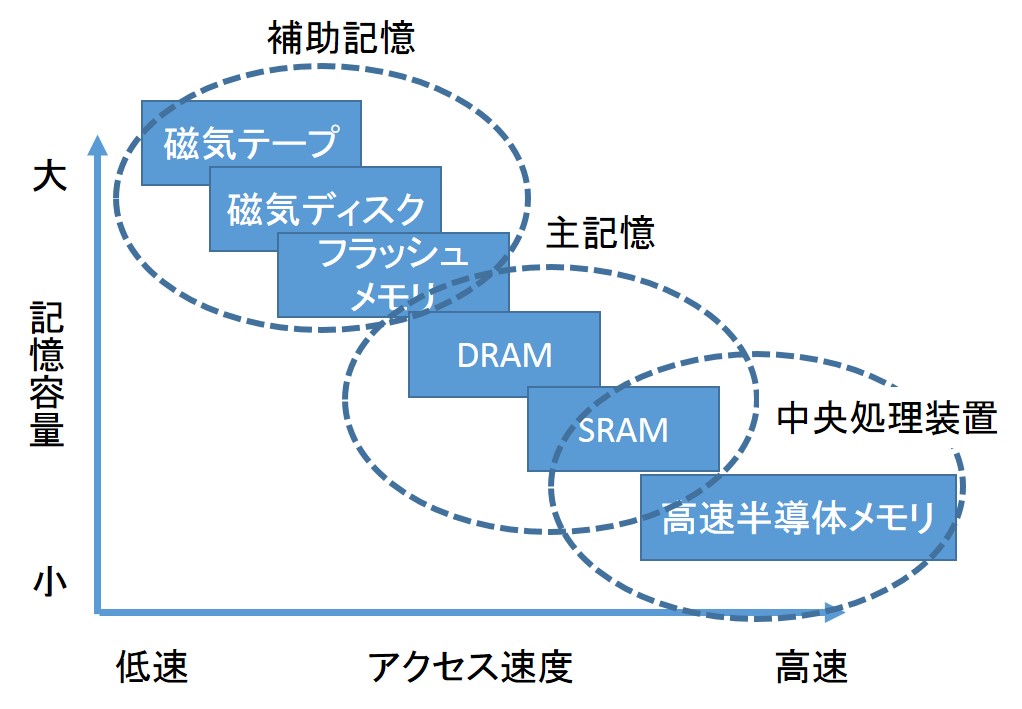

記憶装置は主記憶装置と補助記憶装置に分かれる。CPUがデータを直接読み書きできるのが主記憶装置、それができないのが補助記憶装置である。

主記憶装置のことを一般的にメモリと呼ぶ。ただし、SDメモリ、フラッシュメモリなどのように、「記憶装置」の意味でメモリを使うことがあるので、明示するためにメインメモリと表現することもある。

一見、主記憶装置だけでいいようにみえるが、実は主記憶装置は電源を落とすと記憶が消えてしまう。加えて高価で、さらに使用時でも記憶しておける容量が小さいので、それを補完する安価で大容量な補助記憶装置が必要とされる。

メモリ(主記憶装置)

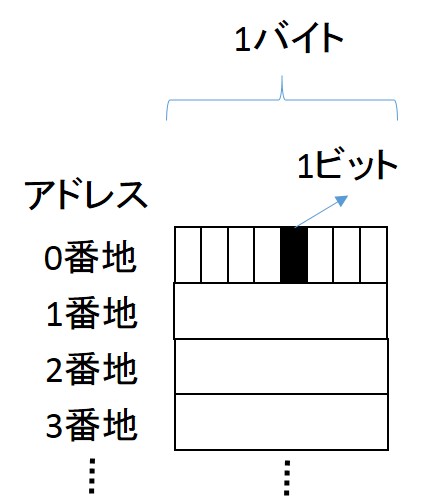

データの最小の単位をビット(0または1の値)といい、1ビットの情報を記憶する素子をセルという。メモリは一つのチップに16~256メガビットものセルを集積した大規模集積回路(LSI)によって構成される。

コンピュータは8ビットを1つのデータ処理単位としており、8ビットを1バイト(B)という。

1バイトはアルファベット1文字に対応する。漢字1文字は2バイトである。メモリの大きさ(記憶容量)はキロバイト(1kiB=1000B)、メガバイト(1MB=1000kB)、ギガバイト(1GB=1000MB)という単位で表す。メモリには1バイト単位で順に番号がふられている。この番号はメモリ内のデータの所在場所を表す数字で、アドレスという。CPUはメモリに対してアドレスを示してやることで目的のデータを取り出す。アドレスの範囲はCPUのバス幅に応じて決まっており、x86系CPUは全アドレス空間が32ビットなので2の32乗バイト=4GBまで扱える。

メモリには大きく分けてRAMとROMがある。RAMはメモリ内のどの記憶素子に対しても同じ時間でデータの読出しと書き込みが行える。ただし、電源を切るとRAMのデータは消えてしまう。一方、ROMはデータの書き込みはできないが電源を切っても記憶内容が保存される。

メモリやCPUを構成するのは半導体という物質であり、これらが非常に多く組み合わさって、一つの部品になっている。近年は、半導体メモリ(EEPROM) を改良してブロックごとに書き換えを可能にしたフラッシュメモリがデジタルカメラや携帯電話用の画像記録媒体として多く使われる。

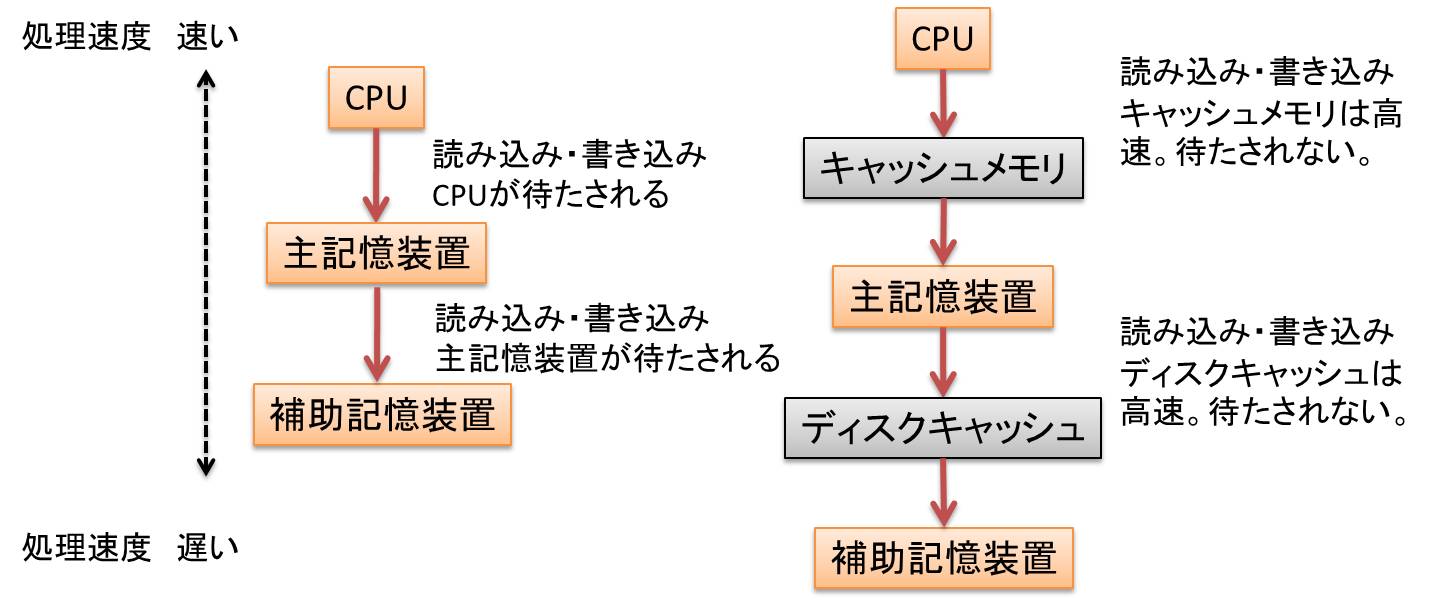

記憶装置の処理速度

記憶装置は容量が小さいほど速く、大きくなると低速になる関係が成り立つ。したがって、レジスタ、主記憶装置、補助記憶装置の順に遅く、大容量になっていく。

各装置間の動作速度に違いがあるため、速い処理装置には無駄な待ち時間ができてしまう。たとえば、メインメモリからハードディスクへデータを送ると待ち時間が生じてもったいないので、無駄な待ち時間を減らすためにディスク側にバッファを用意してメインメモリが早く次の仕事をできるようにすることが一般的である。

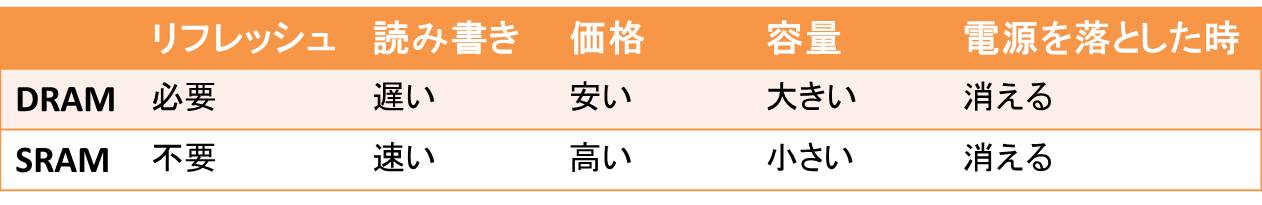

DRAMとSRAM

RAMは記録を一時的に保持するメモリで、大きくDRAM(Dynamic Random Access Memory)とSRAM(Static Random Access Memory)に分けることができる。

基本的にはSRAMの方が性能がよい。フリップフロップ回路というものを搭載しており、リフレッシュと呼ばれる電荷負荷作業が不要であることが理由である。その分、値段が高くなり、大容量化が難しいため、広大なメモリ空間が欲しいパソコンの主記憶装置としてはDRAMを用いるのが一般的になっている。SRAMはキャッシュメモリ(後述)によく使われる。どちらも電源を落とすとデータは消える。

アドレス

メモリは膨大な情報(命令やデータ)を記憶できる。メモリ上の格納場所にはアドレス(番地)がつけられ情報を特定できるようになっている。

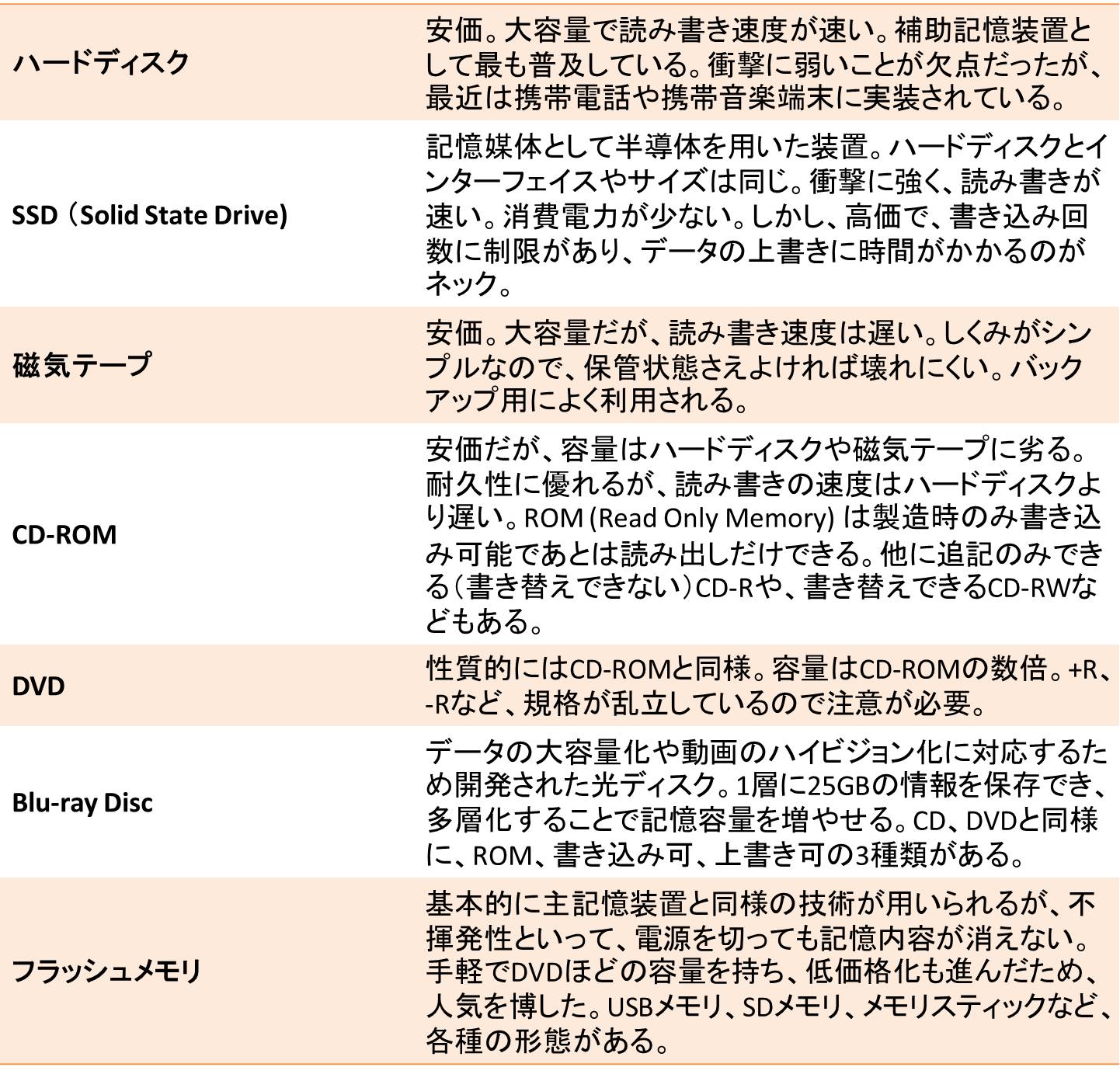

ストレージ(補助記憶装置)

主記憶装置にはDRAMで作ったメインメモリが使われるが、補助記憶装置にはたくさんの種類がある。記録の仕方で分類すると、磁気的に記録するハードディスク、光学的に記録するCD、DVD、ブルーレイ、電気的に記録するUSBメモリ、SDカードがある。また、本体に内蔵したまま用いる固定式ストレージと、着脱可能なリムーバブルストレージに分類される。

コンピュータのデータやソフトウェアを保存しておくための記憶装置をストレージ(補助記憶装置)という。ストレージに保存された情報はメモリに移してから処理が行われ、再びストレージに保存される。

ハードディスク

ハードディスク (Hard Disc Drive: HDD)は、たいていのコンピュータに用いられている代表的なストレージ。ハードディスク装置の内部には、表面に磁性体が塗られたディスクが何枚か重なっており、1分間に5400~12000回転している。回転するディスク上をアームが移動して、先端の磁気ヘッドでデータの記録・読み取りを行う。一つ一つの記録単位は非常に細かく高密度なため、きわめて大量のデータが記録可能。反面、構造が非常に精密なため、振動や衝撃に弱い。

本体に内蔵の固定式ハードディスクのほかに、USBインターフェースを介して容易に取り付け・取り外しが可能なリムーバル式のハードディスクもあり、CDやDVDに収まらない大量データの情報交換用記録メディア、あるいはバックアップ用メディアとして用いられることがある。

CD

音楽用のコンパクトディスクと同じ媒体にコンピュータのデータを記録したものがCD-ROMである。読み取り専用だが、記録容量は大きく、640~700MB記録できる。

CD-Rはデータの書き込みが可能なCDのことで、CD-ROMと同じ記録容量をもつ大容量メディアである。CD-Rメディアは安価であるため、広く普及している。CD-Rへのデータの記録は一度だけしか行えないが、未利用の領域に追加はできる。

データの消去・再書き込みが可能なものがCD-RWである。しかし、書き込み速度は他のメディアに比べ遅い。

DVD

従来のビデオテープに代わるものとしてビデオ映像の記録のために開発された大容量記録メディア。基本的にはCDの技術の延長線上にあり、CDと同じ大きさで、4.7GBの容量(動画で2時間)をもち、データ再生速度は毎秒1.4MB(CDの10倍)である。読み取り専用のDVD-ROM、1度だけ書き込み可能なDVD-R、何度も書き換え可能なDVD-RWなどがある。

ブルーレイディスク

ブルーレイディスク(BD)はハイビジョン映像用に開発されたもので、ディスクの大きさはCDやDVDと同じだが、さらに高密度の記録が行える。ブルーレイの記録容量は25GBで、データ転送速度は毎秒4.5MB(DVDの3倍)である。追加記録型のBD-R、書き換え可能なBD-REがある。

フラッシュメモリ

デジタルカメラや携帯電話のデータ記録用にフラッシュメモリが使われる。フラッシュメモリは半導体メモリ(EEPROM)を用いた小型記録メディアで、1個あたり4~64GB程度の記録容量を持つ。SDメモリーカードをはじめ、この種のメモリは多くの種類がある。パソコン用のUSBメモリもこの一種である。

また、ハードディスクの機能を大容量のフラッシュメモリで代用したSSDが急速に普及している。ハードディスクに比べ高価で容量も少なめだが、消費電力が少なく、アクセスが高速で、故障しにくいことから、携帯用端末やスマートフォンなどでも用いられる。

磁気テープ

磁気テープは家庭用パソコンでは使われないが、大規模システムではDDSと呼ばれる小型のカセットテープが使われることがある。これは元来音楽用だったDATをデータ記録用に転用したものである。

フラグメンテーション(断片化)

補助記憶装置にデータの削除、追記などを繰り返した結果、1つのファイルでもあちこちに細切れの状態で保存されるようになること。読み書きの性能が落ちるので、デフラグ処理を行って断片化を解消する。

記憶の階層化とキャッシュメモリ

CPUは必要な情報を補助記憶装置から主記憶装置に移し、さらにCPUに読み込んで仕事をする。ところが、CPU、主記憶装置、補助記憶装置の順に動作速度が速いので、CPUは主記憶装置から読み込むとき、主記憶装置は補助記憶装置から読み込むとき、長い待ち時間が発生する。

そこで、CPUと主記憶装置の間にキャッシュメモリという主記憶装置よりも高速な記憶装置を設置する。CPUは主記憶装置から情報を読み込むと、キャッシュメモリにその情報を保持し、再度同じ情報が必要になった時は、キャッシュメモリから読み込めば、主記憶装置まで取りに行くより短い時間で済む。

キャッシュとは貯蔵庫の意味である。キャッシュメモリはCPUに内蔵されている。キャッシュメモリが2つある場合もあり、CPUに最初にアクセスされるものを1次キャッシュ、次にアクセスされるものを2次キャッシュと呼ぶ。

同様に、主記憶装置と補助記憶装置の間にもディスクキャッシュという装置を設置する。

入力装置・出力装置に関わる知識

入力装置あれこれ

入力装置といえばマウス・キーボードが代表であるが、他にも以下のようなものがある。

- タブレット

ペンと板を組み合わせて、ペン(スタイラス)で紙の上に書くような要領で位置を入力する。イラストを書いたりするのに使う。ペンタブレットともいう。大型のものはディジタイザとも言われ、建築用図面の作成などに使われる。 - ジョイスティック

スティックをにぎり、前後左右に倒して位置を入力する。ゲーム等によく使う。 - トラックパッド

指を押しつけて位置を入力する。ノートPCでマウスの代わりに使う。

出力装置あれこれ

出力装置には、ディスプレイやプリンタなどがある。ディスプレイには以下のような種類がある。

- CRTディスプレイ

ブラウン管を利用。 - 液晶ディスプレイ

液晶の性質を利用。バックライトが必要。 - プラズマディスプレイ

プラズマ放電を利用して発光させる。 - 有機EL

有機物に電圧をかけ発光させる。省エネ。

ディスプレイの性能は色々な測り方があるが、重要な指標に解像度がある。解像度とは画素数のことで、1インチ(2.54㎝)の幅に、何個のドットを並べられるか、その密度(解像度)をdpi (dots per inch) という単位で表す。

フルHDの1920×1080画素、SXGAの1280×1024画素、XGAの1024×768画素などが代表的な解像度。解像度が高いほうがたくさんの情報を表示できるが、同じ画面サイズの場合、解像度が高い方が画面に表示される文字や画像は小さくなる。

入出力インターフェース

CPU(を収めたマザーボードや筐体)と、補助記憶装置、入出力装置を接続するために、いくつかの方法が考えられる。

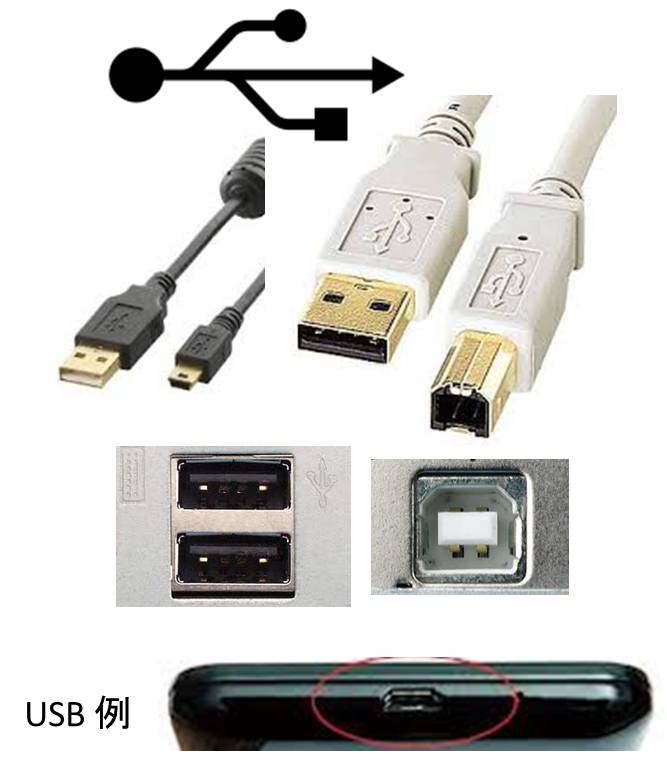

USB

Universal Serial Bus。名前のとおり、何でもつなげられるインターフェースを目指した技術。インターフェースはディスプレイ用やプリンタ用などと分かれており、ケーブルや差し込み口の共用ができず不便だった。USBは高い汎用性でプリンタやキーボード、情報家電に至るまで様々な機器をつなぐのに使われる。USBハブを使って最大127台を接続できる。

マウスやキーボード等の入力機器、プリンタ、スキャナ、モデム、ハードディスクなど幅広い機器の接続のために使用されている。

USBは最大転送速度を向上させるために規格拡張を繰り返してきた。1996年にUSB1.0、1998年にUSB1.1が登場し転送速度は12Mbpsだったが、その後2000年に登場したUSB2.0は転送速度480Mbps、2008年に登場したUSB3.0は転送速度5Gbpsである。1.1から3.0は互換性があり、たとえば、USB2.0ポートにUSB3.0製品をつなげても動作する。ただし、その際の性能は下位規格と同じになる。

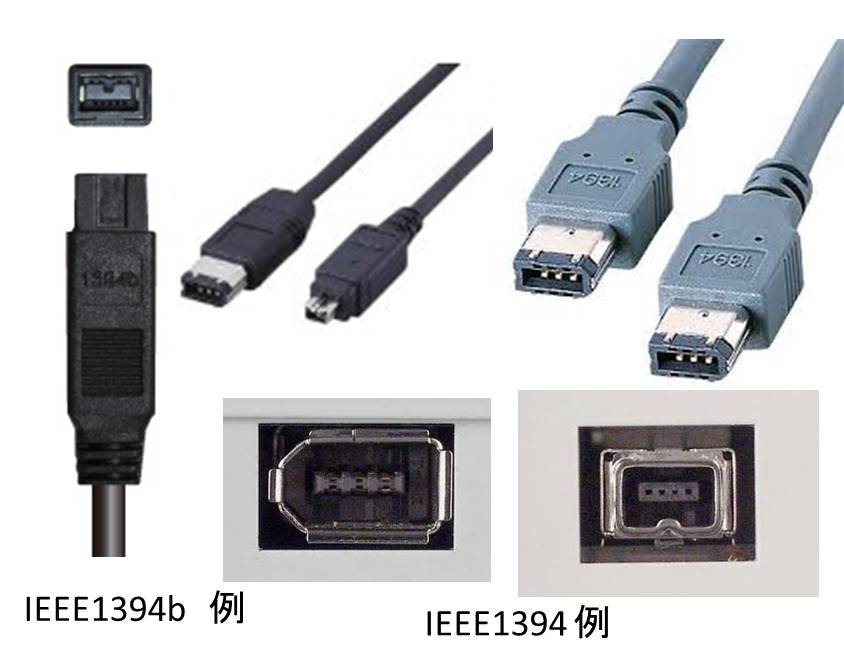

IEEE1394

FireWire、i.Link 等の名前が有名。コンピュータと情報家電や情報家電同士をつなぐインターフェースとして普及している。デジタルビデオでよく使われる。最大で63台の機器を接続できる。

ハードディスク、DVD、デジタルビデオ等、映像、マルチメディアデータに強く、頻繁に使用される。

IEEE1394の転送速度は400Mbps、上位規格のIEEE1394bは800Mbpsである。

USB と IEEE1394のメリット

- バスパワー:

ケーブルを通して機器に給電することができる。決して高い給電性能ではないので消費電力の大きな機器には給電不可。 - プラグ・アンド・プレイ:

複雑な設定をしなくても差し込むだけで使える。 - ホットプラグ:

パソコンの電源を入れたままケーブルの抜き差しをすることができる。

無線を使ったインターフェース

Bluetooth

無線LANでコンピュータとネットワークをつなぐときはNIC (Network Interface Card) を利用する。Bluetoothは無線といっても無線LANのようにコンピュータとネットワークを結ぶ用途ではなく、周辺機器をつなぐために使われる。ワイヤレスキーボードやワイヤレスマウス、ワイヤレスヘッドホンなどに使われるほか、携帯電話、携帯情報端末(PDA)への実装も進んでいる。Bluetoothは障害物があっても接続に問題ないが、盗聴される可能性がある。

IrDA

Infrared Data Association。これも無線インターフェースだが、赤外線を使うところがBluetoothと決定的に違う。電波を使うものと比べると通信速度は遅いが、赤外線には指向性があり盗聴されにくい利点がある。携帯電話同士でメールアドレスの交換をするために使われる。IrDAは障害物があると遮られる。

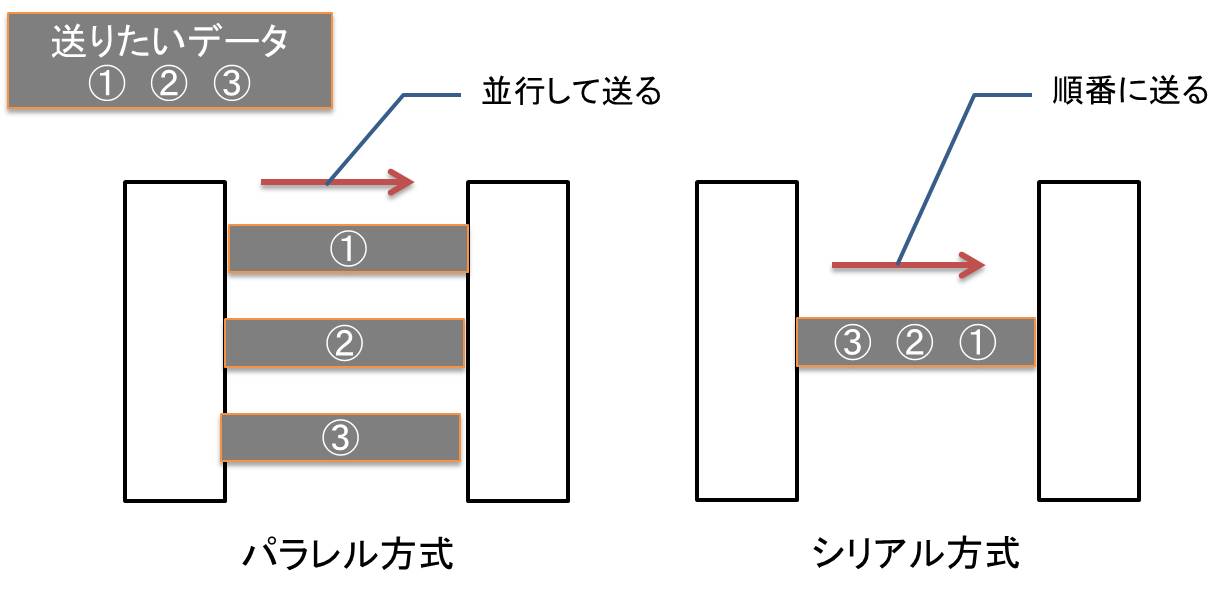

シリアルとパラレル

インターフェースを情報の送り方で2種類に分けることがある。1本の線で送るのがシリアル、複数の線を束ねて送るのがパラレルである。

以前はパラレルのほうが速いといわれていたが、伝送速度が高速化するにつれて並行するデータを同時に送ることが難しくなったため、今はUSBなどのシリアル形式が優勢である。